ANALISIS PERBANDINGAN WACANA KAMPANYE HITAM DAN PUTIH TENTANG JOKOWI PADA PILPRES 2014 DAN

PERGERAKAN WACANANYA

TESIS

Tesis ini Ditulis sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister

Humaniora pada Program Pascasarjana Universitas Andalas

Oleh:

MUHAMMAD ADEK

1420722018

PROGRAM STUDI LINGUISTIK PASCASARJANA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS ANDALAS

ANALISIS PERBANDINGAN WACANA KAMPANYE HITAM DAN PUTIH TENTANG JOKOWI PADA PILPRES 2014 DAN PERGERAKAN

WACANANYA Oleh: Muhammad Adek

Pembimbing I: Dr. Sawirman, M.Hum Pembimbing II: Dr. Fajri Usman, M.Hum

ABSTRAK

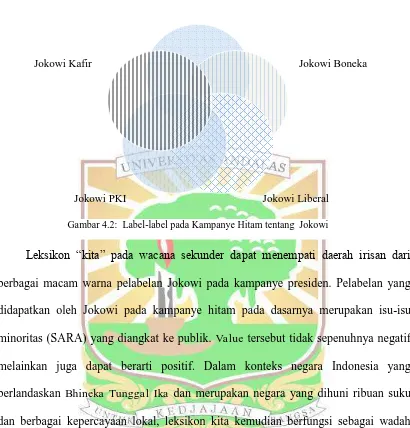

Penelitian ini membahas konfigurasi dan pergerakan wacana kampanye tentang Jokowi pada Pilpres 2014. Studi didasarkan atas teori perbandingan wacana (BREAK), dengan tujuan melakukan analisis mendalam terhadap dialektika teks dan konteks melalui pendekatan analisis wacana kritis. Permasalahan dalam studi ini dijawab dan dijelaskan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kedua wacana mengusung pola konstruksi dan pergerakan yang identik. Perbedaan antara kedua wacana terjadi di tataran muatan ideologis-historis. Wacana primer mengandung muatan ideologi anti-komunis, memuat pesan nostalgia pemimpin militeristik dan fanatisme agamawi serta mengemukakan spirit manipulatif, diskriminatif dan intimidatif. Di sisi lain, wacana sekunder mengusung ideologi egaliter/demokratis, mengandung gagasan pluralisme, serta mengusulkan spirit kebersamaan dan penerimaan.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Fenomena penggunaan bahasa dalam situasi kampanye presiden merupakan

salah satu topik yang banyak didiskusikan oleh peneliti bahasa. Hal ini disebabkan

oleh adanya anggapan umum di masyarakat bahwa kemampuan berbahasa

berbanding lurus dengan kemampuan intelektual seseorang. Penelitian terbaru

dilakukan oleh Eskenazi dan Schumacher (2016) dalam rangka memberi pandangan

dan mengkritisi kemampuan berbahasa capres dan eks presiden Amerika Serikat.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kelima bakal capres yang bersaing pada

pemilu 2016: Donald Trump, Hillary Clinton, Ted Cruz, Mark Rubio dan Bernie

Sanders, mempunyai rataan kemampuan kosakata dan tata bahasa yang setara dengan

siswa kelas menengah (middle-school student level). Kemampuan terendah dimiliki

oleh capres Trump yaitu berada di bawah level siswa kelas menengah (below sixth

grade).

Di Indonesia, beberapa peneliti juga giat mengkaji hubungan antara fenomena

penggunaan bahasa dalam kampanye presiden. Beberapa penelitian tersebut antara

lain; Andyani (2011) membahas wacana politik dari sudut pandang media massa

ternama pada Pilpres 2009. Selanjutnya adalah Kholila (2016) yang menelaah

fitur-fitur kebahasaan yang digunakan capres Jokowi dalam pidato kampanye Pilpres 2014.

Seterusnya, Afifah (2014) mengkaji penggunaan simbol-simbol dan unsur warna

Namun demikian, penelitian mengenai bahasa dan kampanye yang dihasilkan

oleh pendukung-pendukung salah satu capres di media massa dan sosial masih belum

banyak diperhatikan dan diteliti secara mendalam. Dalam tataran ini, para penyuara

dukungan kepada masing-masing capres ikut serta dan berperan aktif dalam

menyampaikan dukungannya di berbagai jenis media berbasis tulisan (massa dan

sosial). Perkembangan pesat dari teknologi terutama internet dan sarana

pendukungnya seperti gawai, notebook, dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya

membuat hal tersebut demikian mudah untuk diwujudkan. Ada pun contoh kampanye

yang dipraktikkan di media sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kampanye Tentang Capres Jokowi sebagai Zionis/Freemason (sumber: votreesprit.wordpress.com)

Cuplikan di atas adalah contoh teks kampanye pada Pilpres 2014 yang

ditemukan di media massa daring (online). Teks ini bertebaran secara luas pada

rentang waktu kampanye Pilpres 2014. Pada gambar di atas, terlihat capres Jokowi

Teks di atas merupakan kampanye yang biasanya disebarkan oleh pihak-pihak

yang kabur identitasnya (anonim). Teks jenis ini bisa muncul kapan saja, di mana saja

dan dibuat oleh siapa saja. Teks seperti ini mempunyai sifat kemunculan yang bebas,

dinamis dan sporadis. Faktor-faktor inilah yang kemudian membuat kemunculannya

menjadi fenomena kebahasaan tersendiri. Berbeda dengan penelitian-penelitian

bahasa kampanye yang telah disebutkan sebelumnya (lihat hal. 1), hampir tidak ada

yang membahas teks-teks kampanye yang berasal dari pendukung ataupun lawan

capres yang bersaing. Hal ini yang menjadi salah satu kebaruan (novelty) yang ingin

ditawarkan dalam penelitian ini.

Dari tinjauan linguistik, teks di atas (gambar 1.1) mempunyai keunikan

tersendiri dalam posisinya sebagai fenomena penggunaan bahasa pada kampanye di

abad modern. Dari segi wujud, konstruksi teks dibangun oleh perpaduan antara

gambar dan aksara yang memiliki makna simbolik tertentu. Makna simbolik tersebut

diambil dari konteks tiga leksikon serapan dari bahasa Inggris seperti “Satanist”

(kanan atas), “Zionis” dan “Freemason”. Dari aspek gambar, sosok Jokowi (kiri

bawah) dikelilingi oleh dua presiden asal Amerika Serikat yaitu George W. Bush (kiri

atas), Barrack Obama (kanan bawah) serta seorang penyembah setan/satanist (kanan

atas) yang menunjukkan isyarat tangan serupa (membentuk tanda seperti tanduk).

Kesamaan tersebut kemudian diretorikakan dalam ujaran Kebetulan atau “By Design?” Pada akhirnya, keseluruhan narasi dari teks ini disimpulkan dengan Jokowi

Zionis/Freemason (lihat judul di bawah gambar).

Di bagian bawah teks (gambar 1.1), sebuah klausa Jokowi Zionis/Freemason

beberapa pengertian yang dapat ditimbulkan oleh konstruksi tersebut. Berikut contoh

model analisisnya:

Jokowi Zionis/Freemason (a)

Jokowi (adalah) Zionis/Freemason (a1)

Jokowi (adalah) Zionis dan Freemason (a2)

Jokowi Zionis (a3)

Jokowi Freemason (a4)

Dalam konstruksi (a1) dan (a2), terdapat pelesapan pemarkah klausa relasional

yaitu ‘adalah’ (atau verba relasional dalam bahasa Inggris seperti to be). Di dalam

bahasa Indonesia, hal ini lazim digunakan dalam penggunaan sehari-hari terutama

penggunaan bahasa informal. Pada konstruksi (a1), leksikon Zionis dan Freemason

dibatasi oleh tanda garis miring (/) yang menandakan penggantian kata yang setara.

Tanda (/) dapat juga menunjukkan penambahan elemen yang dapat diwakili oleh

pemarkah dan (lihat a2). Data (a3) dan (a4), konstruksi ini dapat membuat dua klausa

baru dengan menempatkan Zionis maupun Freemason sebagaiatribut (ciri khas) dari

nomina Jokowi.

Beragam pemaknaan yang muncul pada analisis di atas dapat menimbulkan

kerancuan pemahaman keseluruhan dari teks tersebut. Namun demikian, jika

ditelusuri pemaknaan secara emik, kedua leksikon tersebut mempunyai benang merah

dari fitur semantis seperti yang tergambar dalam tabel berikut:

Leksikon Perspektif Etik Perspektif Emik

Zionis [+tempat,+suci,+yahudi] [+ras, +monopoli, +jahat]

Freemason [+ahli, +kayu, +pahat] [+golongan,+monopoli,+jahat]

Dari uraian di atas, leksikon Zionis dan Freemason memiliki keterkaitan

semantis dalam hal kelompok, yang bersifat monopoli dan berperilaku jahat. Indikasi

keberadaan Jokowi sebagai bagian dari kelompok yang jahat dan ingin melakukan

monopoli di Indonesia.

Selanjutnya, penggabungan wacana fotografi dan unsur lingual (pada gambar

1.1) adalah salah satu ciri utama perwajahan berita dan informasi di era digital.

Berlimpahnya penggunaan teknik ini ditandai dengan maraknya tren dan kebudayaan

di dunia digital seperti: infografik, meme, komik sepotong (comic-strip), lecturing

video, dan lain-lain. Keunggulan utamanya terletak pada kemudahan dan keluwesan

informasinya. Namun di sisi lain, hal ini juga mengandung bahaya laten mengenai

ketidaklengkapan dan ketidakpastian informasi.

Dalam perspektif kajian wacana, bahasa kampanye di atas (lihat data a) dapat

dipahami sebagai sebuah semiotika sosial (social semotics). Setiap bagian yang

menyusun kerangka teks tersebut dikonfigurasikan dalam bentuk kode-kode yang

mengandung pengalaman-pengalaman sosial. Leksikon seperti ‘Satanist’, ‘Zionis’

dan ‘Freemason’ mempunyai efek empiris yang khusus juga kepada pembaca teks

tersebut. Hingga akhirnya, teks tersebut mempunyai makna strategis oleh masyarakat

tuturnya (speech community).

Pada momentum Pilpres 2014, kehadiran contoh kampanye di atas (data a)

merupakan salah satu fenomena kebahasaan dalam kegiatan politik praktis. Berbagai

macam bentuk pernyataan, pertanyaan, retorika, tuduhan hingga klaim-klaim muluk

tercipta dengan tujuan menjatuhkan citra lawan politik. Dari sisi wacana, pengutuban

dua calon yang bersaing (capres Jokowi dan Prabowo), membuat perang ide antara

pihak-pihak yang bertarung semakin jelas arah dan tujuannya. Saling serang dan

kampanye. Pengemasan ragam ide dan intensitas menjadi kunci dari kesuksesan

kampanye-kampanye tersebut.

Salah satu jenis kampanye yang banyak tercipta pada Pilpres 2014 adalah

kampanye hitam. Kampanye hitam dipandang sebagai corong utama lahirnya

berita-berita mengejutkan dan bersifat menjatuhkan citra lawan politik. Kampanye jenis ini

adalah satu bentuk medium pembentuk cetakan wacana negatif. Menurut pakar kajian

hukum dari Universitas Indonesia, Wirdyaningsih (2014), kampanye hitam bisa

dipahami sebagai “salah satu metode kampanye kotor untuk menjatuhkan lawan

dengan menggunakan isu negatif tidak berdasar” (dalam Permasalahan Black

Campaign).

Isu negatif dan tak berdasar adalah dua hal yang mudah ditemui di era

informasi sekarang. Dengan menjunjung semangat jurnalisme publik (citizen

journalism) dan keterbukaan informasi (open-access information), maka setiap orang

dapat bertindak sebagai wartawan dadakan, ilmuan politik, ahli hukum, sejarawan

ataupun pakar forensik. Setiap orang mempunyai hak seluas-luasnya menggunakan

gawai mereka untuk menghasilkan teks-teks dalam kepentingan mereka berpolitik

dan berwacana. Praktik-praktik berbahasa mereka muncul dalam beragam wujud

seperti; opini, kecurigaan, tinjauan kritis, surat terbuka dan lain-lain.

Dalam peta perpolitikan Indonesia, tahun 2014 dapat disebut sebagai ‘tahun

politik’ dan ‘tahun pesta demokrasi’ (Wibowo dalam Skenario). Pilpres Indonesia

2014 adalah salah satu acara puncak dari rentetan kegiatan berpolitik dan bernegara.

Ini ditandai dengan kehebohan yang masif dan popularitas pemberitaan politik yang

mengenai Piplres (peta persaingan calon, nama figur, suhu politik, hasil survei, dan

lainnya) dapat dijumpai di kolom jagad pemberitaan. Pemberitaan dan informasi

berbau politik pun akhirnya menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat Indonesia.

Mengerucut lagi, gelora Pilpres 2014 menelurkan satu nama dan disebut

sebagai calon terkuat, yakni Jokowi (55 tahun). Nama Jokowi dengan segera

mendominasi saluran pemberitaan sebagai figur pemimpin nasional semenjak

prestasinya menjabat Walikota Surakarta (Solo) selama dua periode berturut-turut

(2005-2010) dan (2010-2012). Namun, batu loncatan karir politiknya adalah ketika

Jokowi mencalonkan diri pada Pilgub DKI Jakarta 2012 bersama Basuki Tjahja

Purnama.

Menilik dari aspek geografis dan demografis, DKI Jakarta merupakan miniatur

Indonesia. Menurut logika umum, memenangkan suara provinsi DKI Jakarta maka

akan berpeluang besar juga menjadi pemenang di seluruh Indonesia. Keberhasilan

Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta menjadi peristiwa monumental dalam kiprah

politik Jokowi sebagai figur pemimpin nasional. Oleh sebab-sebab di atas,

pemberitaan Jokowi sebagai fenomena dan anomali politik tidak terhalangi lagi.

Pilpres 2014 merupakan salah satu momentum paling signifikan dalam

pembentukan berbagai ragam wacana. Hal ini disebabkan presiden merupakan sosok

penting dalam sebuah negara. Maka dari itu, pemilu presiden menjadi ajang jual-beli

wacana para calon yang berpartisipasi. Wacana yang muncul tersebut tidak hanya

sebatas ruang lingkup pemilu saja. Bisa jadi, wacana dihadirkan dari sisi personal

Wacana yang ada mempunyai rantai dengan wacana lain sehingga membentuk

kompleksitas informasi dan opini.

Pilpres 2014 menjadi bukti bagaimana wacana demikian mudah dibentuk,

dipelintir, dibengkokkan dan kemudian disebarluaskan. Keberpihakan media di awal

karir politik Jokowi hingga menjadi tokoh kesayangan (media darling), seketika

berbalik arah menjadi penyalur informasi-informasi negatif yang menjatuhkannya.

Berikut ini adalah beberapa tuduhan yang berhaluan negatif yang ditudingkan kepada

Jokowi selama kampanye Pilpres 2014:

Gambar 1.2 Pengidentifikasian Capres Jokowi pada Pilpres 2014

(Sumber: asliusul.blogspot.com)

Dari teks kampanye hitam di atas, salah satu yang layak diperhatikan adalah

pengindentifikan Jokowi sebagai PKI. Sumber yang pertama kali menuturkan

informasi tersebut adalah akun @TM2000semar di media sosial Twitter. Akun ini menulis kicauan bersambung (atau lazim disebut “kultwit”) pada tanggal 13 Juni

2014 pada pukul 14.22 WIB. Di dalam kicauannya, akun @TM2000semar

dari PKI. Berikut adalah tampilan kicauan akun @TM2000semar yang dikumpulkan

dalam satu berkas:

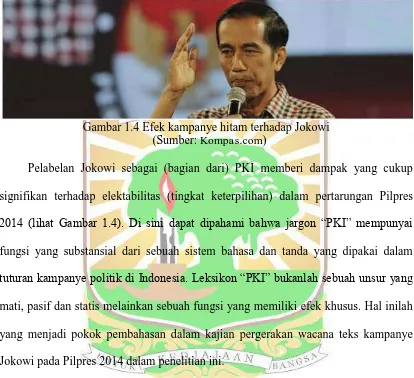

Gambar 1.3 Kicauan tentang pembuktian Jokowi adalah PKI (Sumber: Intelijen.co.id)

Menilik bentuk kebahasaanya, teks kampanye di atas memiliki muatan bahasa

tendensius dan provokatif. Hal ini dapat dilihat dari fitur diksi, dimana terdapat

pemilihan kata-kata yang menyiratkan terkuaknya sebuah rahasia gelap seperti:

“Heboh”, “Bongkar”, “Benarkah”, “AKHIRNYA”, “TERBUKTI.” Dari segi

kejelasan pesan dan informasi, leksikon ‘PKI’ mengalami pereduksian makna melalui

pengakroniman. Leksikon PKI merupakan akronim dari Partai Komunis Indonesia.

Ditilik dari fitur semantis, PKI; Partai [+organisasi, +politik, +legal], Komunis

tidak mengandung satu pun elemen makna yang negatif. Namun, leksikon “PKI”

tidak diikuti penjelasan lebih lanjut sebagai sebuah partai politik yang berakibat

menimbulkan beragam potensi makna (potential meaning) yang strategis. Dari segi struktur bangunan teks, subjek “Jokowi” secara dominan (empat kali) ditulis rapat

dengan leksikon “PKI.” Klausa Jokowi PKI dikategorikan sebagai klausa atributif

tanpa pemarkah atribut seperti adalah, sebagai, dan lainnya. Hal ini juga dapat

menimbulkan efek psikologis yang menyiratkan eratnya kaitan Jokowi dengan PKI.

Selain bentuk (form) teksnya yang khas, pengidentifikasian Jokowi sebagai PKI juga menarik dari segi kontekstual. Jargon “PKI” dalam konteks politik dan

kesejarahan Indonesia dapat diposisikan sebagai hantu menakutkan. Muchlis (2015)

dalam Hantu Bernama PKI menyebutkan bahwa kehadiran PKI diilhami sebagai

teror yang menakutkan bagi siapa yang bersinggungan dengannya. Kesan PKI yang

horor, bengis, kejam, anti-tuhan, dan pengkhianat secara nyata diejawantahkan dalam

berbagai produk pemerintah Orde Baru seperti dalam film Penumpasan

Pengkhianatan G/30/S-PKI (tahun produksi 1984), Djakarta 1966 (tahun produksi

1988), Serangan Fajar (tahun produksi 1981), artefak Sumur Lubang Buaya dan

Monumen Pancasila Sakti. Juga seperti yang terlihat dari muatan bahasa di atas, PKI

dianggap sebagai sumber kejahatan yang tak dapat ditoleransi kehadirannya. Bahkan

sampai sekarang, beberapa peraturan pemerintah yang terkait dengan pelarangan

ajaran komunisme seperti; TAP MPPR no 25 tahun 66, UU No. 29 tahun 99, dan

KUHP pasal 107 A, B, dan C masih dijadikan senjata pamungkas untuk

Gambar 1.4 Efek kampanye hitam terhadap Jokowi

(Sumber: Kompas.com)

Pelabelan Jokowi sebagai (bagian dari) PKI memberi dampak yang cukup

signifikan terhadap elektabilitas (tingkat keterpilihan) dalam pertarungan Pilpres

2014 (lihat Gambar 1.4). Di sini dapat dipahami bahwa jargon “PKI” mempunyai

fungsi yang substansial dari sebuah sistem bahasa dan tanda yang dipakai dalam

tuturan kampanye politik di Indonesia. Leksikon “PKI” bukanlah sebuah unsur yang

mati, pasif dan statis melainkan sebuah fungsi yang memiliki efek khusus. Hal inilah

yang menjadi pokok pembahasan dalam kajian pergerakan wacana teks kampanye

Jokowi pada Pilpres 2014 dalam penelitian ini.

Kedudukan wacana dalam mempengaruhi pilihan politik publik di era

keterbukaan dan kebebasan informasi terbukti sangat penting. Bahasa sebagai

medium utama aktivitas wacana, mempunyai kedudukan yang fundamental dalam hal

ini. Bahasa tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai ide yang pasif, tetapi telah

aktif berstrategi di balik konstruksi-konstruksinya. Dampak nyata utak-atik bahasa

Untuk menyimpulkan, penelitian ini berangkat dari celah postulat Saussure

mengenai sistematika bahasa yang rapuh dan renggang yang pada akhirnya

memposisikan bahasa menjadi terombang-ambing dan tak stabil. Ruang kosong dan

kegoyahan sistem bahasa membuat para penutur dan pendengar bahasa berada dalam

kebingungan. Para produsen wacana kemudian memanfaatkan situasi ini untuk

kepentingan-kepentingan khususnya. Pada tataran fungsi, untuk memahami sifat

bahasa terus bergejolak dan berkembang sehingga tidak hanya berkumpul pada

lingkaran positivistik namun diharapkan mencapai level strategis.

Penelitian ini berupaya menganalisis logika, filsafat dan objektivitas

kebahasaan yang menempel pada teks-teks kampanye pada Pilpres 2014. Lebih jauh,

penelitian ini juga berusaha untuk mengungkap alur pergerakan wacana dengan

menguji lima elemen dasar (Basis, Relasi, Ekuilibrium, Aktualisasi dan

Keberlanjutan) penyusun wacana itu sendiri.

1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Wacana dalam pemahaman sederhana merupakan produk imajiner yang

dihadirkan lewat praktik berbahasa. Praktik berbahasa bisa terjadi dalam wujud lisan

dan tulisan. Pemakaian bahasa sudah sedemikian berkembang mencapai level yang

strategis sehingga bisa memuat kepentingan-kepentingan tertentu. Di dalam

kampanye Pilpres 2014, wacana mempunyai kedudukan penting dalam menampung

dan mengekspresikan ide-ide serta pengalaman penuturnya mengenai kehadiran

capres Jokowi. Penelitian ini selanjutnya memberikan telaah linguistik dalam

(hitam dan putih) tentang Jokowi selama masa kampanye Pilpres 2014. Telaah

tersebut memakai dasar pijakan linguistik (analisis wacana) sebagai pisau bedahnya.

1.3Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dan ketercapaian sasaran yang

diharapkan, masalah penelitian dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian berikut ini:

(1) bagaimanakah basis kampanye hitam dan putih tentang Jokowi pada Pilpres

2014?

(2) bagaimanakah relasi kampanye hitam dan putih tentang Jokowi pada Pilpres

2014 dengan aspek tekstual, kontekstual, logika, ideologi dan kebenaran?

(3) bagaimanakah ekuilibrium/keseimbangan kampanye hitam dan putih

tentang Jokowi pada Pilpres 2014?

(4) bagaimanakah aktualisasi kampanye hitam dan putih tentang Jokowi pada

Pilpres 2014 pada kehidupan sehari-hari?

(5) bagaimanakah keberlanjutan kampanye hitam dan putih tentang Jokowi

pada Pilpres 2014 di masa depan?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah untuk menemukan konfigurasi, signifikansi dan

pergerakan wacana dari teks kampanye Jokowi pada Pilpres 2014.

Untuk ketercapaian sasaran yang diharapkan, tujuan penelitian di atas akan

dirinci sebagai berikut:

(1) menelaah basis wacana kampanye hitam dan putih tentang Jokowi pada

(2) memeriksa relasi wacana kampanye hitam dan putih tentang Jokowi pada

Pilpres 2014 dari aspek tekstual, konstekstual, logika, ideologi dan

kebenaran,

(3) mengukur ekuilibrium wacana kampanye hitam dan putih tentang Jokowi

pada Pilpres 2014,

(4) mengulas aktualisasi wacana kampanye hitam dan putih tentang Jokowi

pada Pilpres 2014, dan

(5) memprediksi keberlanjutan wacana kampanye hitam dan putih tentang

Jokowi pada Pilpres 2014.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

1) hasil penelitian diharapkan dapat menjadi panduan objektif kepada pembaca

dalam menyikapi keabsahan wacana melalui sudut pandang linguistik,

2) untuk memperkenalkan teori BREAK sebagai salah frame terbaru dalam

analisis wacana kritis, dan

3) untuk mengembangluaskan kerja sama kajian linguistik dengan bidang

kajian ilmu lainnya (interdiciplinarylinguistics).

b. Manfaat Praktis:

1) untuk mengetahui ragam praktik wacana yang dihadirkan teks kampanye

pada selama periode Pilpres 2014.

2) untuk meningkatkan kesadaran berbahasa (language awareness) dan sejarah

1.6 Defenisi Istilah yang Digunakan

Wacana/Diskursus :jejak kebahasaan yang ditinggalkan oleh sejarah dan merupakan metode penyampaian pesan yang tertentu dan spesifik (Foucault 1972).

Kampanye :suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap, dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang ditetapkan (Pfau dan Parrot 1993:15).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 2.1 Kajian Pustaka

Kemunculan sebuah penelitian ilmiah pada hakikatnya tidak pernah terlepas

dari penelitian-penelitian lainnya. Penelitian tersebut merupakan missing link dari

rantai panjang penelitian yang telah ada sebelumnya dan penyambung jalan bagi

penelitian selanjutnya. Sub-bab kajian pustaka di sini bertujuan untuk menjelaskan

posisi penelitian ini terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dengan subjek kajian

yang sama. Dengan mengkaji penelitian-penelitian wacana kebahasaan dalam kancah

politik terutama teks kampanye presiden, penulis akan mengetahui apakah penelitian

ini akan menambah khazanah baru, memperkuat klaim-klaim, menolak

hipotesis-hipotesis yang telah ada atau memberi sudut pandang baru dalam analisis wacana

kritis khususnya analisis perbandingan wacana.

Penelitian pertama yang dirujuk yaitu Kholila (2016). Kholila mendiskusikan

beberapa aspek kebahasaan yang membentuk wacana yang memnyusun satu paket

tuturan Jokowi selama periode kampanye Pilpres 2014. Dalam penelitian ini, Kholila

mengumpulkan data dari video yang diunduh dari situs berbagi video Youtube, yang

kemudian ditranskripsikan menjadi data yang dapat dianalisis. Tahap analisis data

merupakan penyeleksian data yang sudah dalam bentuk transkrip, lalu dipilah sesuai

data yang diperlukan. Dalam melakukan analisis data, Kholila menggunakan metode

padan dengan alat penentu mitra wicara yang lebih dikenal dengan metode padan

informal yakni dengan mendeskripsikan hasil pembahasan menggunakan kata-kata

yang lengkap sesuai dengan fakta yang ada (narasi).

Hasil analisis mencakup beberapa korpus kebahasaan yang diuraikan dalam

satu per satu. Dari penggunaan diksi Jokowi saat kampanye Pilpres, Jokowi dominan

menggunakan diksi denotatif daripada diksi konotatif. Penggunaan diksi denotatif ini

menyatakan bahwa Jokowi menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti

oleh masyarakat awam dalam hal penyampaian ide atau pun program-program yang

direncanakan Jokowi beserta tim suksesnya. Ketepatan diksi juga sangat berpengaruh

dalam kampanye sebab terbukti bahwa Jokowi lebih sering menggunakan kata ‘Kita’

dari pada kata ‘Saya’ untuk menumbuhkan kesan sopan dan menghindari citra

kearogansian Jokowi di hadapan masyarakat Indonesia. Gaya bahasa juga ditemukan

dalam penelitian ini. Gaya bahasa retoris yakni eufemisme, hiperbola, dan litotes.

Eufemisme digunakan Jokowi untuk menimbulkan efek sopan dalam penyebutan

hal-hal yang mungkin cederung tidak pantas disebutkan, seperti menyebut ‘TKI’ sebagai

‘pencari suaka’. Dalam penggunaan hiperbola, Jokowi cenderung menggunakannya

untuk efek-efek penegasan dalam menumbuhkan rasa percaya dari masyarakat. Gaya

bahasa litotes digunakan Jokowi untuk mengisyaratkan kesederhanaan Jokowi dan

kesamaan rasa antara Jokowi dengan masyarakat Indonesia kelas bawah.

Untuk gaya bahasa kiasan, Kholia mengindentifikasi adanya penggunaan

personifikasi, ironi, dan metonimia. Gaya bahasa personifikasi digunakan untuk

menghidupkan ajakan-ajakan Jokowi pada masyarakat Indonesia. Dalam penggunaan

ironi mengisyaratkan bahwa Jokowi juga mampu menyindir lawan politiknya yakni

dengan lawan politiknya. Metonimia digunakan Jokowi untuk menyebutkan

nama-nama program yang akan dibangun Jokowi guna membuat masyarakat yakin bahwa

Jokowi tidak main-main dalam pembuatan programnya. Banyaknya penggunaan frasa

‘oleh sebab itu…’ dan penggunaan kalimat tanya di sela-sela argumen Jokowi

memberikan pengertian bahwa Jokowi memiliki idiosinkresi tersendiri sehingga ada

pembeda antara Jokowi dengan orang lain. Gaya bahasa khas ini terungkap dari

banyaknya data yang ditemukan dalam debat capres dan cawapres maupun kampanye

Jokowi.

Penelitian kedua yang ditinjau adalah Yaumul (2014). Yaumul melandasi

penelitiannya dengan aneka fungsi-fungsi bahasa dalam ranah wacana. Menurut

Yaumul, titik perhatian dari analisis wacana adalah menggambarkan teks dan konteks

secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Pada kajian ini, Yaumul

memfokus penelitiannya kepada salah satu unsur konteks yang berperan penting pada

retorika wacana kampanye SBY yakni simbol. Penggunaan simbolisme pada

kampanye SBY seperti logo, warna yang digunakan oleh SBY dan koleganya,

maupun jargon-jargon yang identik dengan wacana kampanye, merupakan

tanda-tanda yang cukup strategis untuk menguatkan objek yang ditampilkan SBY.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan jenis

penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dokumen berupa video pidato politik SBY pada kampanye Pilpres 2009. Analisis data

dilakukan dengan menghimpun dan mengklasifikasi data, memberikan kode, dan

menginterpretasikan data. Hasil analisis data menunjukkan terdapat konteks epistemis

konteks epistemis pertahanan keamanan dalam retorika wacana kampanye SBY pada

Pilpres 2009.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa warna merah, putih dan biru menjadi

dominasi simbolisme warna yang digunakan oleh SBY dalam kampanye Pilpres

2009. Terdapat lambang bintang segitiga yang merupakan filosofi partai Demokrat

yang berdiri di atas tiga unsur, yaitu ‘rakyat’, ‘pemimpin’ dan ‘Tuhan’. Selain

pemaknaan lambang bintang segitiga yang sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat,

lambang bintang segitiga tidak lepas dari filsafat kejawaan/javanologi. Terdapat tiga

titik sudut bintang yang identik dengan sesanti trisula wedha pada serat Jongko

Jayabaya. Makna sesanti trisula wedha bukan senjata dalam arti sebenarnya. Secara

konotatif, tiga kekuatan yang membuat seorang pemimpin disegani segenap

rakyatnya harus memiliki tiga sifat-sifat kepemimpinan seperti benar, lurus, jujur

(bener, jejeg, jujur) seperti yang diungkapkan dalam tembang-tembang ramalan

Jayabaya. Hal ini selaras dengan tiga sudut bintang yang melambangkan sifat-sifat

kepemimpinan, dalam hal ini adalah harapan akan sifat kepemimpinan yang dimiliki

oleh SBY. Analisis data ragam bahasa dalam wacana kampanye SBY pada Pilpres

2009, terbagi menjadi analisis ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa populer.

Terdapat 129 ragam bahasa ilmiah dan 85 ragam bahasa populer dalam retorika

wacana kampanye SBY pada pemilihan presiden 2009. Selain itu pada analisis data

gaya bahasa digunakan majas (gaya bahasa) asosiasi, penegasan dan pertautan,

terdapat 5 jenis gaya bahasa klimaks, 7 gaya bahasa anti-klimaks, 36 gaya bahasa

anadiplosis, epanalepsis, anafora, epistrofa, paralelisme), dan 1 gaya bahasa

antitesis.

Penelitian selanjutnya yang ditinjau adalah Adnyani (2011). Tulisan ini

membahas wacana-wacana politik yang dimunculkan oleh media massa (koran)

menjelang Pilpres 2009. Ada pun dua tujuan penelitian ini untuk: 1) mendeskripsikan

cara media harian nasional Kompas dalam memberitakan situasi politik jelang Pilpres

2009 dilihat dari segi kosa kata dan bentuk kalimat yang digunakan, dan 2)

mendeskripsikan cara wacana politik membentuk citra (image) figur calon presiden

dan wakil presiden yang berkompetisi dalam Pilpres 2009.

Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan

analisis wacana pada level teks dengan menggunakan analisis dengan mengadaptasi

model Van Dijk. Teks berita yang digunakan sebagai sumber data adalah teks berita

Kompas yang terbit pada edisi April 2009 sampai Juni 2009. Data dikumpulkan

melalui studi dokumen dengan mengkliping teks, pembuatan kartu data, tabulasi data

yang akan dianalisis serta interpretasi dan pendeskripsian data.

Pilihan kosakata yang digunakan Kompas dihiasi dengan kosakata yang

menggambarkan cara partai politik membentuk koalisi serta pilihan kata yang

menggambarkan pertentangan antara kubu partai yang berseberangan. Bentuk kalimat

yang digunakan adalah bentuk kalimat aktif, pasif dan nominalisasi. Bentuk kalimat

pasif lebih sering digunakan dalam menulis judul teks berita daripada bentuk

aktifnya. Dalam setiap teks berita yang dimuat dalam Kompas ada sebuah

pembenaran atau ideologi yang ingin disampaikan oleh Kompas melalui

peristiwa serta mengutip pernyataan-pernyataan dari pihak yang terlibat.

Pengambaran citra oleh Kompas dilakukan dengan cara mengutip slogan kampanye,

mengaitkan latar belakang pendidikan dan pekerjaan atau jabatan sebelumnya, serta

dengan cara memuat komentar-komentar pakar tentang kandidat yang bersaing.

Dalam penelitian lainnya, tesis Arifiani (2015) menelaah penggunaan metafora

dalam wacana politik Pilpres 2014. Arifiani menguraikan beberapa tujuan

penelitiannya yaitu: untuk mendeskripsikan bentuk lingual metafora dalam wacana

politik di media massa cetak, mendeskripsikan jenis metafora dalam wacana politik di

media massa cetak, mendeskripsikan konseptualisasi metafora, dan mendeskripsikan

fungsi metafora dalam wacana politik di media massa cetak berbahasa Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik

kognitif. Data dikumpulkan dari media massa cetak berbahasa Indonesia, yaitu

majalah Tempo dan koran Kompas. Analisis data didasarkan pada teori metafora

konseptual Lakoff dan Johnson dan disajikan dengan metode formal dan informal.

Hasil analisis dirangkumkan dalam beberapa beberapa poin sebagai berikut: (1)

bentuk lingual metafora yang berupa kata didominasi oleh kelas kata nomina, verba,

dan ajektiva; dalam bentuk frasa, berupa frasa nomina dan perluasan frasa nomina;

dalam bentuk klausa, berupa klausa verba; dan dalam bentuk kalimat, berupa kalimat

deklaratif dan interogatif, (2) jenis metafora yang terdapat dalam wacana politik di

media massa cetak berupa metafora langsung, metafora tidak langsung, dan metafora

implisit, (3) sekurang-kurangnya dua puluh enam konseptualisasi metafora yang

ditemukan dalam wacana politik. Konseptualisasi tersebut terdiri dari konseptualisasi

kabinet, perebutan kekuasaan, partai politik, kementerian dan kabinet, pemerintahan,

dan negara dan, (4) metafora dalam wacana politik berfungsi untuk penyederhaan,

alat untuk mengkongkretkan konsep yang abstrak, untuk dramatisasi situasi, untuk

alat retorika elite politik, untuk mengkritik, untuk menyindir, dan menunjukkan

fungsi puitis.

Rujukan penelitian lainnya adalah Wulandari (2015). Penelitian tersebut

membahas wacana humor politik (WHP) di media sosial Twitter. Wulandari

menyatakan bahwa wacana humor politik (WHP) yang ditulis oleh akun Twitter

@CapresJokes merupakan bentuk reaksi publik terhadap pelaksanaan Pilpres 2014.

Substansinya berupa komentar dan didukung dengan isu-isu atau gambaran peristiwa

seputar pelaksanaan Pilpres yang dikemas secara jenaka. Kekhasan WHP dibanding

dengan wacana humor lain dapat diamati dari strukturnya, proses penciptaan

humornya, maupun fungsinya. Selain itu, dalam WHP juga terdapat figur

capres-capres, dalam hal ini Prabowo dan Jokowi, yang terepresentasi membentuk suatu citra

tertentu.

Hasil analisis data menunjukkan struktur WHP secara umum meliputi bagian

nama akun yang berfungsi sebagai identitas, bagian isi, serta waktu dan tanggal

posting. Bagian WHP yang memiliki struktur yaitu isi, terdiri atas tweet (T) dan

meme (M). Subbagian T berfungsi mengomentari M, mempertahankan topik,

mengekspresikan perasaan penulis, dan menciptakan humor. Subbagian M berfungsi

menggambarkan peristiwa, menginformasikan sesuatu, dan menciptakan humor. Jenis

WHP yang dianalisis terdiri dari WHP bertipe monolog, dialog, dan non-monolog

mempertentangkan pemetaan makna (script). Selain itu juga dapat diamati

berdasarkan penyimpangan prinsip kerja sama, prinsip kesopanan, dan parameter

pragmatik. Peserta pertuturan dalam WHP, secara tekstual melanggar maksim

kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Secara

interpersonal, peserta tutur juga menyimpangkan maksim kebijaksanaan, maksim

kemurahan, maksim penerimaan, maksim kerendahan hati, maksim kecocokan, dan

maksim kesimpatian. Penyimpangan juga dilakukan terhadap parameter jarak sosial,

parameter status sosial, dan parameter kedudukan tindak tutur.

Humor dalam WHP juga memanfaatkan aspek ortografis, aspek fonologis,

aspek morfologis, ketaksaan, metonimi, hiponimi, sinonimi, antonimi, eufemisme,

nama, deiksis, kata ulang, pertalian kata dalam frasa, konstruksi aktif-pasif, pertalian

antar-klausa, kalimat tanya, kalimat eliptis, ragam dan variasi bahasa, serta pertalian

antarproposisi. WHP memiliki fungsi antara lain bercanda, mengejek, memerintah,

memberi pembenaran, menyindir, mengkritik, dan menyatakan ketidaksetujuan. Citra

Prabowo yang terepresentasi dari beberapa data WHP antara lain: figur yang

dipersalahkan dalam kasus pelanggaran HAM 1998, otoriter, kasar, peniru, licik,

lemah, inkonsisten, inkompeten, penyebar fitnah, ambisius, dan tidak

bertanggungjawab. Sedangkan, citra Jokowi sebagai figur yang kuat, gemar

melakukan pencitraan diri, tulus, masa bodoh, merakyat, boneka partai, dan pintar.

Selanjutnya, penelitian yang dirujuk dilakukan oleh Puspita (2015). Dalam

penelitiannya, Puspita mengusut kepentingan terselubung yang diusung oleh SBY

selaku presiden Indonesia pada pidato terakhirnya. Berangkat dari hipotesis Fowler

linguistik dengan struktur sosial melalui analisis materi bahasa. Seterusnya, analisis

dilakukan untuk mengetahui representasi pemerintah dan kepentingan Presiden SBY

merepresentasikan pemerintah sebagaimana terdapat dalam pidatonya.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Presiden SBY merepresentasikan

pemerintahannya sebagai pemerintah yang baik. Strategi Presiden SBY untuk

merepresentasikan pemerintah dengan baik adalah; (1) menunjukkan kemampuan

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (74,71 persen), (2)

menyamarkan kekurangan pemerintah (4,6 persen), dan (3) menyampaikan informasi

untuk menarik perhatian pendengar (20,69 persen). Representasi pemerintah yang

baik tersebut direalisasikan Presiden SBY melalui pilihan kata, kalimat, bahasa

asing, dan detail informasi yang disampaikan Presiden SBY melalui pidatonya.

Kepentingan presiden SBY merepresentasikan pemerintahannya dengan baik adalah

untuk meninggalkan kesan yang baik kepada masyarakat sebelum lengser dari

jabatannya.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian

kebahasaan dalam kaitannya dengan wacana kampanye presiden selalu berkembang

dan meluas. Analisis dapat dilakukan dengan berbagai substansi kebahasaan seperti

pidato, kicauan di sosial media, teks koran, maupun simbol dan lambang partai.

Perbedaan mencolok dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni

perbandingan dan pergerakan wacananya. Sejauh ini, belum ditemukan adanya kajian

dan penelitian yang membahas perbandingan dan pergerakan wacana disebabkan

wacana dengan teori BREAK yang masih belum banyak digunakan dalam penelitian

kebahasaan di Indonesia khususnya analisis wacana.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Analisis Wacana Kritis

Sebermulanya, penelitian ini bersifat analisis wacana kritis. Hal ini dijelaskan

oleh Fairclough (1989) dan Van Dijk (2003) menyatakan bahwa analisis wacana

kritis adalah salah satu jenis kajian analisis wacana yang memusatkan kajiannya

kepada penjelasan hubungan dialektis antara bahasa, praksis linguistik, teks/praksis

wacana, dan budaya/praksis sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, Fairclough

(1995) mengatakan bahwa analisis wacana kritis berupaya menggali makna dalam

teks, bahasa dalam hubungannya dengan proses sosial melihat teks berfungsi secara

ideologi dan politik dalam suatu konteks, serta hubungan lebih luas dalam perubahan

sosial dan budaya dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Fairlough memberikan gambaran bahwa analisis wacana kritis

memandang wacana sebagai bentuk praktik sosial. Dalam hal ini, analisis wacana

kritis melihat bahasa sebagai faktor penting yaitu bagaimana bahasa digunakan untuk

melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Fairlough kemudian menjelaskan

bahwa analisis wacana kritis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

(1) Wacana dipandang sebagai sebuah tindakan. Artinya, wacana merupakan

bentuk interaksi yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi, mendebat, bereaksi

dan menyanggah.

(2) Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti latar

sejarah, baik latar situasi, peristiwa, maupun latar tempat. Hal ini sejalan dengan

mempertimbangkan konteks dari komunikasi dan dengan siapa, dalam situasi apa,

dan melalui medium apa.

(3) Analisis wacana kritis mempertimbangkan elemen kekuasaan dalam

analisisnya. Dalam hal ini, setiap wacana yang muncul tidak dilihat sebagai sesuatu

yang empiris dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan.

(4) Konsep ideologi. Ideologi juga merupakan salah satu karakteristik dan

analisis wacana kritis. Hal ini dapat dipahami karena teks baik yang tertulis maupun

lisan merupakan bentuk praktik atau perwujudan dari ideologi tertentu.

Pada dasarnya, pendekatan analisis wacana kritis ini cukup siginifikan

digunakan untuk menganalisis wacana karena dapat menyingkap makna sosial,

kultural, ideologikal maupun historikal di balik sebuah teks. Dibanding dengan

pendekatan model analisis wacana lainnya, analisis wacana kritis sudah

menggunakan metode lintas-disiplin yang tidak hanya terfokus mengkaji aspek-aspek

struktural dari sebuah teks baik dari segi gramatikal maupun leksikal.

2.2.2 Teori BREAK (Pergerakan Wacana)

Teori BREAK adalah singkatan dari B untuk Basis, R untuk Relasi, E untuk

Ekuilibrium, A untuk Aktualisasi dan K untuk Keberlanjutan Wacana. Teori ini

adalah produk pengembangan dari kerangka berfikir (frame) E-135 karya Sawirman

(2005). Teori BREAK menawarkan beberapa hal-hal baru (novelties), kerangka dan

fitur-fitur solusi konseptual yang dapat menggabungkan kajian-kajian kebahasaan

dengan disiplin ilmu lain. Sawirman pertama kali dalam buku E-135 Reader

menerapkan teori BREAK kepada wacana teror pada kajian sapaan Osama Bin

batas (Sawirman 2014: viii). E-135 merupakan singkatan dari Eksemplar 1, 3 dan 5.

Angka 1 pada E-135 menyimbolkan landasan ontologis/filosofis (hermeneutika),

angka 3 menyimbolkan revisi pendekatan wacana terkini (kritis, dekonstruksionis,

cultural studies), serta angka 5 menyimbolkan tahapan analisis (elaborasi,

representasi, signifikasi, eksplorasi, dan transfigurasi) sekaligus landasan objek

material dan formal yang masing-masingnya diberi penjelasan ontologis,

epistemologis, dan aksiologis (Sawirman 2005). Ada pun penjabaran poin-poin utama

mengenai teori BREAK satu per satu adalah sebagai berikut:

1. Basis Wacana

Basis wacana merupakan titik awal sebelum membaca pergerakan wacana.

Ada tiga fitur utama yang harus diperhatikan dalam menentukan basis wacana yakni:

(i) Posisi Wacana.

Posisi menentukan apakah wacana tersebut masuk kategori primer atau

sekunder. Wacana primer adalah wacana yang menjadi sentral atau basis

perbandingan bagi wacana lainnya. Sedangkan wacana sekunder adalah wacana yang

dibandingkan dengan wacana primer untuk mengungkap proses pergerakan

wacananya.

Contoh kasus:

(ii)Konfigurasi wacana

Konfigurasi wacana bertujuan untuk merumuskan struktur internal wacana dari

segi wujud, esensi dan spirit. Wujud merupakan bentuk konstruksi yang berisikan

fitur-fitur linguistik yang terkait dengan aktifikas, aksi dan perilaku manusia. Esensi

dipahami sebagai kandungan pesan, makna atau gagasan sebuah wacana. Spirit

adalah motif, tujuan, orientasi ataupun motivasi dari sebuah wacana.

Contoh kasus:

a. Wujud

Klausa Lovewins terdiri atas dua kata; ‘love’ dan ‘wins’. Secara harfiah diartikan ‘cinta/kasih sayang’ dan ‘menang’. Kata love diposisikan sebagai subjek aktif yang melakukan verba aktifitas wins. Klausa intransitif ini meniadakan unsur objek di dalam struktur bangunan kalimatnya. Ini berarti, subjek love (cinta) melakukan wins (menang) tanpa menaklukkan lawan apapun (objek).

Dalam wacana sekunder, ada wujud simbol pelangi sebagai simbol untuk menyambut pengesahan pernikahan sejenis. Ditilik dari fitur semantisnya pelangi dan cinta (sesama jenis) memiliki persamaan gugus konfigurasi [+harmoni, +sejajar, +gembira].

b. Esensi

Seperti yang telah diuraikan dalam analisis wujud, lovewins merupakan klausa intransitif. Klausa ini menihilkan keberadaan objek dalam jejaring strukturnya. Subjek Love tidak mempunyai relasi objek apapun yang disebabkan oleh aktifitas wins. Verba aktifitas wins merupakan [+aktifitas, +mengalahkan, +unggul dari]. Namun, ketiadaan objek menyiratkan bahwa subjek Love tidak berkompetisi dengan apapun. Pesan yang ingin disampaikan oleh wacana ini adalah pelaku/doer cinta bukanlah permasalahan siapa unggul dan gagal, menang ataupun kalah. Cinta adalah kemenangan itu sendiri dan dapat mengalahkan (objek target) apapun.

Seperti yang telah diuraikan di atas, ada pun wacana sekunder menampilkan pelangi sebagai simbol penyambutan keputusan pelegalan pernikahan sejenis. Pelangi jika bertolak pada referennya yaitu cinta sejenis, maka titik persinggungannya adalah [+harmoni, +sejajar dan +gembira]. Harmoni menyuratkan persatuan yang alamiah dan natural antara dua insan karena cinta. Sejajar mewakili peran dan posisi seksual mereka berdua dalam sudut pandang cinta. Gembira mengungkapkan perayaan atas kemenangan perjuangan mereka atas nama cinta.

Spirit dari kedua kelompok wacana tersebut adalah kegembiraan. Pada wacana primer, unsur kemenangan (win) dalam klausa Lovewins memiliki kaitan erat dengan kegembiraan. Setiap kemenangan selalu diikuti oleh kegembiraan.

Begitu pun dengan wacana sekunder. Simbol pelangi juga mempunyai fitur kegembiraan dalam kaidah semantisnya. Pelangi muncul sesudah terjadinya hujan. Hujan identik dengan bencana (banjir, longsor, topan, badai, air bah). kehadiran pelangi merupakan simbol universal terhadap kegembiraan setelah bencana atau kabar buruk.

(iii) Tipe Umum Pergerakan Wacana

Hal ini menentukan sifat pergerakan wacana ditentukan dari konfigurasinya.

Di dalam teori BREAK, ada dua tipe umum yakni konvergen dan divergen.

Konvergen berarti kedua wacana yang dibandingkan saling melengkapi,

mendukung dan seide baik dari segi esensi maupun spirit. Divergen dipahami

sebagai pergerakan wacana yang bertolak belakang yang antara wacana

primer dan sekunder.

1. Relasi Wacana

Fitur ini membahas keterkaitan wacana dengan entitas, realitas atau wacana

lainnya. Relasi ini terbagi dari:

a. Relasi tekstual.

Relasi ini mengomparasikan teks dengan teks lain baik dari sisi wujud, esensi dan spirit.

Contoh kasus:

Teks #lovewins mempunyai ragam varian yang mengusung esensi dan spirit yang sama. Dalam survei Topsy, ada beberapa tagar lain yang berkembang yaitu #marriageequality #loveislove #pride.

Teks #marriageequality merujuk kepada posisi pernikahan gay/lesbian di mata hukum. Dengan diakuinya undang-undang pernikahan sejenis ini, maka tidak ada lagi diskriminasi terhadap pasangan yang menikah layaknya pernikahan kaum heteroseksual.

Teks #loveislove mempunyai rantai kaitan pada kata love (cinta). Muatan/isi pesan yang ingin disampaikan adalah cinta pasangan sejenis adalah juga merupakan cinta layaknya manusia lainnya. Paradigma selama ini diamini, mengungkapkan tuduhan bahwa cinta sejenis bukanlah cinta yang wajar atau hanya berlandaskan nafsu belaka (atau juga dikategorikan sebagai penyakit kejiwaan oleh WHO sampai 1973). Teks #loveislove kemudian menjadi justifikasi atas kemurnian cinta pasangan sejenis.

Teks #pride muncul sebagai respons terhadap diskriminasi yang dialami oleh pasangan sejenis. Leksikon pride atau bangga menunjukkan kepercayaan diri mereka untuk mengekspresikan orientasi seksual mereka tanpa harus mengalami diskriminasi dan intimidasi.

Secara bawah sadar, teks #lovewins menularkan semangat kesejajaran, bebas prasangka dan humanitas dibaliknya.

b. Relasi kontekstual.

Relasi ini merupakan pengaduan antar-konteks antar wacana dalam relasi tekstual.

Contoh kasus:

Kehadiran jargon lovewins dalam tagar di platform twitter bukan semata-mata komoditas/hal baru. Hal ini merupakan tak lebih dari

repackaging/pembungkusan ulang dari peristiwa-peristiwa sebelumnya.

Media sosial berfungsi sebagai sumber informasi layaknya koran, radio atau televisi pada generasi sebelumnya. Amerika Serikat telah lama menghadirkan jargon-jargon sebagai medium utama penggerak wacana.

pembenihan wacana pertama kali dimulai oleh Barrack Obama pada tahun 2009.

Obama mengajukan diri sebagai calon presiden Amerika Serikat yang ke-49 dari ras negroid (kulit hitam). Belum genap seratus tahun Amerika Serikat terlepas dari budaya perbudakan kulit hitam, Obama melakukan langkah besar untuk maju sebagai pemimpin Amerika Serikat. Melalui media sosial, Obama merangkul setiap golongan dengan jargon “Yes, We Can.” Baik di setiap arena kampanye dan promosinya, Obama selalu menyematkan jargon tersebut.

Jika menilik ke belakang, pada tahun 1960-an, ketika perjuangan ras kulit hitam (negro) berusaha mencapai pengakuan dan hak-hak sipilnya di mata hukum juga diilhami oleh sebuah jargon. Jargon “I have a dream” ini dicetuskan Martin Luther King, Jr melalui pidatonya dengan judul yang sama. Dilhat dari esensi dan spiritnya, tagar lovewins mempunyai kemiripan dengan jargon “Yes, We Can” dari Obama serta“I Have a Dream” dari King. Mereka bergerak dari minoritas yang mencari dukungan dengan cara-cara persuasif dan berlandaskan semangat optimisme.

c. Relasi faktual.

Relasi ini mengaitkan isi pesan wacana dengan realitas di lapangan. Contoh kasus:

Untuk azas kebenaran, tidak semua golongan di Amerika Serikat bersimpati terhadap pelegalan pernikahan sejenis ini. Keputusan yang diambil pun harus melalui pemungutan yang alot disebabkan oleh perbedaan pandangan dari anggota Supreme’s Court.

Jika diturunkan ke masyarakat luas, yang dimana demografi AS sendiri terdiri dari berbagai macam ragam ras, ideologi, agama dan latar belakang pendidikan, wacana ini semakin menemui tantangan yang berat. Agama Islam dan Kristiani Ortodoks tidak membolehkan penganutnya untuk hal ini. Begitupun golongan-golongan ekstrimis lainnya seperti yang menunjukkan ketaksetujuannya karena berbenturan kepentingan (budaya, reproduksi, dan lainnya).

d. Relasi logika

Relasi ini merupakan pengujian isi pesan wacana dengan logika penalaran. Contoh kasus:

Wacana dukungan terhadap pernikahan sejenis ini dapat diukur basis logikanya dari pandangan ilmu hukum dan sosial.

warga negara, pelaku pernikahan sejenis juga mempunyai hak yang sama untuk diakui legalitasnya. Ini diusahakan agar mereka dapat menjalankan kesehariannya dengan lancar layaknya penganut orientasi seksual yang biasa (hetero). Pada azas ini, wacana ini memakai logika hukum yang jelas sebab-musababnya.

e. Relasi Ideologis

Relasi ini menguak kaitan isi wacana dengan ideologi yang disajikan. Contoh kasus:

Seperti yang telah diuraikan pada analisis Basis, #lovewins menawarkan ide bahwa cinta adalah kemenangan itu sendiri dan di atas segalanya. Secara tak sadar, wacana ini sejalan dengan anjuran/suggestion agama mayoritas di Amerika Serikat yakni Kristen. Agama Kristiani merupakan agama yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Simbol Yesus dengan matahari dibelakang kepalanya menyiratkan pancaran kasih sayang yang selalu menyinari pengikutnya. Begitupun simbol Bunda Maria, yang menyiratkan hubungan Tuhan dan umatnya layaknya antara seorang ibu yang menyayangi anaknya sendiri. Simbol salib yang merupakan simbol kecintaan Yesus kepada umatnya yang membuat dirinya rela menanggung dosa pengikutnya. Di sini bisa dilihat, tingkat kepopularan teks ‘#lovewins’ tidak semata-mata berdiri sendiri namun mempunyai relasi ideologi keagamaan dengan mayoritas penduduk Amerika Serikat.

2. Equilibrium Wacana

Tahap ini membahas aneka wacana tandingan yang memungkinkan terjadinya

perimbangan wacana. Pada proses ini, terdapat tiga fitur:

1. Legitimasi wacana

Legitimasi wacana adalah proses pembenaran wacana terhadap peristiwa, aksi, perilaku dan proses-proses realita lainnya berdasarkan faktor-faktor tertentu yang dijadikan standar nilai. Standar nilai bisa berupa standar ilmiah, logika, konvensi, sistem, kultur, adat istiadat, otoritas dan sejenisnya.

Contoh kasus:

Teks #lovewins pertama kali ditulis oleh akun @potus atau otoritas kekuasaan tertinggi di Amerika Serikat. Secara jelas, ini mendapat legitimasi dari negara sebagai sebuah nilai kebenaran. Selanjutnya, platform Twitter juga memberi legitimasi pada setiap tututan teks #lovewins dengan menampilkan fitur gambar pelangi.

2. Rentang Keseimbangan Wacana

Fitur ini mengukur keseimbangan wacana-wacana yang dibandingkan.

Contoh kasus:

Kicauan yang berisikan teks #lovewins menjadi sangat popular karena dipromosikan langsung oleh otoritas tertinggi yakni Presiden. Selain itu, sumber lahirnya wacana adalah salah satu kiblat budaya dunia. Pada wacana sekunder, juga memiliki wadah yang sangat strategis yakni Facebook. Belum lagi beberapa tokoh populer, merek-merek ternama serta figur publik lainnya juga ikut menyemarakkan wacana ini. Di sini terlihat tidak adanya wacana penyeimbang yang menyebabkan rentang wacana ini pada kondisi ekuilibrium rendah (lowequilibrium).

3. Wacana Penyeimbang

Fitur ini menelusuri wacana lain untuk ditarik ke dalam analisis sebagai

penyeimbang dari wacana dominan.

Contoh kasus:

Disebabkan rentang wacana berada pada ekuilibrium rendah, maka diperlukan adanya wacana tanding agar terjaganya kadar objektivitas dan bargaining

position dari wacana yang telah ada.

Jika dilihat dari keseluruhan proses narasi (penciptaan, pendistribusian, pengonsumsian dan interaksi wacananya), maka wacana penyeimbang yang mungkin hadir dari interaksi wacananya. Untuk membatasi penciptaan, pendistribusian dan pengonsumsian hampir tidak mungkin karena setting dan

participant-nya yang spesifik yakni, Amerika Serikat.

Wacana tanding yang mungkin ditawarkan adalah pesimisme dari aktualisasi wacananya. Pernikahan sejenis adalah barang baru. Layaknya sesuatu yang minoritas (unusual) kemudian umum (common), mungkin akan terjadi beberapa masalah yang belum diantisipasi solusinya yakni bagaimana penyelenggaraan pernikahan, hak anak angkat, pemberian nama keluarga, siapa yang bertindak sebagai suami atau istri, penyakit kelamin yang akan muncul, ketergabungan dalam masyarakat dan komunitas dsb.

3. Aktualisasi Wacana

Tahap ini merupakan proses pembacaan sejak dari perilaku wacana hingga

pembahasan efek wacana pada tataran aktual.

1. Perilaku wacana

Contoh kasus:

Perilaku wacana menyiratkan perilaku manusia. Ini disebabkan karena wacana diciptakan, didistribusikan dan dikonsumsi oleh manusia sendiri. Pada analisis ini, wacana primer atau sekunder berperilaku persuasif.

Persuasif di sini dapat dilihat dari instrumen yang digunakan. Pada wacana primer, instrumen yang digunakan adalah tagar. Tagar seperti yang telah diuraikan sebelumnya adalah konvensi dalam kesamaan topik pembicaraan. Pengguna/user yang menggunakan tagar lovewins secara otomatis tergabung dalam komunitas yang mendukung aksi tersebut. Jadi, tagar di sini berfungsi sebagai password/ kata kunci dalam ketergabungan dalam sebuah pergerakan. Dikarenakan kemudahan penggunaannya, banyak orang terhasut dan ikut berpartisipasi dalam wacana primer ini.

Begitupun halnya dengan wacana sekunder, simbol pelangi yang disematkan ke akun pengguna berfungsi layaknya tagar pada Twitter. Setiap orang boleh, bebas dan berhak menggunakannya tanpa terkecuali. Prinsip kebebasan dan penerimaan inilah menjadi kunci pergerakan dari kedua wacana tersebut.

2. Efek wacana

Fitur ini ini menelaah dampak jangka pendek dan potensi dampak dari wacana tersebut.

Contoh kasus:

Efek positif dari wacana ini berlaku terhadap golongan (minoritas) pelaku LGBT. Amerika Serikat sebagai patron budaya dunia (Hollywood, fashion, budaya pop, dan lain-lain), secara tidak langsung akan membuat pergeseran paradigma terhadap pelaku LGBT. Walaupun LGBT telah dihapuskan dari kategori penyakit/gangguan jiwa, namun stereotip dan kesan negatif masih marak didapati oleh penganutnya. Dengan pelegalan dan pengakuan hak-hak pelaku LGBT di mata hukum Amerika Serikat, tentu ini merupakan angin segar dan langkah besar bagi kaum LGBT.

Efek negatif juga hadir menyambut kedua wacana ini. Adanya tagar tandingan menyiratkan kehadiran oposisi terhadap wacana ini. Di negara-negara yang mayoritas islam (Asia Tenggara, Asia Tengah, Afrika Utara dan Timur Tengah) muncul sebagai daya perlawanan. Di Indonesia muncul beberapa wacana tandingan yang menyudutkan wacana ini seperti pelarangan masuk kampus (oleh Menristekdikti), pengobatan LGBT sebagai penyakit luar biasa (Kemenkes), dan protes dari ormas-ormas yang berkepentingan.

4. Keberlanjutan Wacana

Tahap ini menelaah memberi pandangan/tebakan beralasan (smart guess)

bagaimana wacana tersebut akan beradaptasi dan bertahan di masa depan. Ada

1. Adaptasi wacana

Adaptasi wacana merupakan kemampuan atau prediksi ilmiah suatu wacana

untuk berkembang dan bertahan eksis dalam pergerakan dan perubahan

realitas masa depan.

2. Solusi Wacana

Solusi wacana menyuguhkan jejaring strategis dalam upaya untuk mengisi

titik kosong (blindspot) dari wacana yang dianalisis.

3. Tipe perubahan Wacana

Fitur ini dapat menyediakan perubahan wacana ke depan dengan melihat

pola-pola terkait dengan konfigurasi wacananya.

2.2.3 Sistem Transitivitas Halliday

Untuk analisis konfigurasi linguistik (basis, esensi dan spirit) dari teks,

digunakan pendekatan Sistemik Fungsional Linguistik (lihat Halliday 1985; 1991)

yakni fitur sistem transitivitas. Sistem transitivitas mempunyai potensi untuk

mengungkap berbagai pengalaman-pengalaman sosial manusia yang terwujud dalam

bentuk gambaran pengalaman linguistik atau dalam istilah Halliday disebut proses

(process). Lebih jauh, sistem transitivitas bertujuan untuk menangkap makna

ideasional dari sebuah teks.

Menurut Halliday (1994:107), di dalam satu unit pengalaman yang sempurna

yang diwujudkan dalam bentuk klausa yang terdiri atas minimal 3 fitur yakni proses,

partisipan, dan sirkumstan. (1) proses, menurut cirinya direalisasikan oleh satu kata

kerja atau frasa kata kerja (2) partisipan-partisipan di dalam proses, menurut cirinya

yang berkaitan dengan proses, khususnya direalisasikan oleh frase ajektif atau frase

preposisi. Karena inti pengalaman adalah proses, maka dalam tataran klausa, proses

menentukan jumlah dan kategori partisipan. Selain itu, proses juga menentukan

sirkumstan secara tak langsung dengan tingkat probabilitas.

Selanjutnya Halliday (1994) menetapkan enam jenis proses dalam sistem

transitivitas model sistemik fungsional yakni material, mental, verbal, perilaku,

relasional dan eksistensial. Setiap jenis proses mempunyai jenis partisipan yang

berbeda karena sifat alamiah kejadian yang berbeda pula.

1. Material

Suatu proses yang berhubungan erat dengan aktifitas fisik dan materi. Proses ini

terdiri atas dua macam yakni melakukan sesuatu (doing) dan kejadian (happening).

Proses materi doing memiliki konstituen aktor-proses-goal. Proses materi doing dapat

berbentuk kreatif seperti membuat, mengembangkan, merancang maupun bersifat

dispositif seperti mengambil, memukul, mengirim. Sementara itu, konstituen proses

materi kejadian (happening) terdiri atas aktor dan proses. Aktor adalah partisipan

yang melakukan proses. Goal merupakan partisipan yang dikenai atau dipengaruhi

proses. Berikut adalah contoh proses material:

Proses materi melakukan sesuatu (doing)

Polisi Membuat Peraturan untuk pemotor

Aktor Proses: doing Goal Resipien/klien

Proses materi kejadian (happening)

Sepasang kekasih itu berkejaran

2. Verbal

Proses verbal adalah proses berkata murni. Konstituen dalam proses ini terdiri

atas penutur (sayer), hal yang dikatakan (verbiage), dan penerima tuturan (receiver).

Contoh proses verbal sebagai berikut:

Ayah menanyakan nilai rapor kepada adik

Sayer Proses Verbiage Receiver

3. Mental

Proses mental adalah proses berfikir, mengindera dan merasa. Proses ini

kemudian dikelompokkan lagi menjadi kognitif, perseptif dan afektif. Proses kognitif

berkenaan dengan penggunaan otak dalam berproses, misalnya; berfikir, mengerti,

melamun. Proses perseptif berhubungan dengan penggunaan indera dalam berproses

misalnya; melihat, mendengar, merasa. Proses afektif melibatkan penggunaan

parasaan dalam proses, misalnya; mencintai, membenci, suka, marah, dan sebagainya.

Konstituen dalam proses mental ini ada dua yakni senser (pengalam) dan

fenomena. Ada pun contoh dari proses mental adalah:

Nina

Proses perilaku verbal melibatkan verbal dalam aspek tindakannya seperti;

menyarankan, mengklaim, mendiskusikan, dan lainnya. Konstituen dari proses

partisipan yang melakukan proses verbal. Verbiage dan Receiver sama dengan

Proses perilaku mental merupakan gabungan dari proses mental dan material.

Proses ini melibatkan unsur fisik dan mental di dalam kejadiannya seperti

menyelidiki, mengamati, meneliti, dsb. Konstituen dari proses ini terdiri atas behaver

dan fenomena adalah sesuatu yang dikenai proses. Contoh perilaku mental sebagai

berikut:

Densus 88 telah meneliti lokasi pengemboman

Behaver Proses; perilaku mental Fenomena

5. Relasional

Proses relasional adalah proses yang menghubungkan antara partisipan dengan

partisipan atau unit lain. Hubungan tersebut kemudian memberi nilai kepada

partisipan yang pertama. Proses ini mempunyai dua jenis, yaitu proses relasional

atributif dan identifikasi. Pada proses relasional atributif, partisipan yang diberi nilai

dinamakan carrier. Pada proses relasional identifikasi, partisipan yang diberi nilai

adalah token dan nilai sesuatu tersebut disebut value.

Proses eksistensial yang menunjukkan keberadaan atau kejadian sesuatu. Proses

ini di dalam Bahasa Indonesia diwujudkan melalui kata ada, terdapat, muncul, dsb.

Partisipan dalam proses ini disebut eksisten. Berikut contoh proses eksistensial:

Terdapat ribuan buruh di jalan raya

Proses; eksistensial Eksisten Sirkumstan

2.2.4 Komponen-Komponen Tutur

Untuk analisis fitur relasi pada fitur R (relasi) dalam teori BREAK, maka

dibutuhkan teori-teori pendukung seperti ragam kontekstual. Di sini, dipilih teori

S.P.E.A.K.I.N.G dari Dell Hymes sebagai acuan utama analisis. Kerangka

S.P.E.A.K.I.N.G dipahami sebagai sebuah kerangka berfikir kontekstual yang

lengkap, padu dan mampu menjembatani analisis fitur relasi untuk teori BREAK.

Menurut Hymes (1972:54-62), konteks ialah situasi tutur yang terdiri dari enam

belas komponen tutur, meliputi message form ‘wujud pesan’, message content ‘isi pesan’, setting ‘latar’, scene ‘suasana’, speaker atau sender ‘penutur’, addressor

‘mitra tutur’, hearer (receiver, audience) ‘pendengar’, adresse ‘penerima’, purpose

-outcome ‘maksud-hasil’, purposes-goals ‘maksud-tujuan’, key ‘bunyi, pembawaan,

dan semangat’, channels ‘saluran’, forms of speech ‘bentuk tuturan’, norms of

interaction ‘norma interaksi’, norms of interpretation ‘norma interpretasi’, dan

genres‘kategori’.

Berdasarkan hal tersebut, Hymes mengelompokkan komponen-komponen

tersebut menjadi akronim dalam bahasa Inggris yaitu SPEAKING. S.P.E.A.K.I.N.G

‘urutan tindak’, key ‘kunci’, instrumentalities ‘piranti’, norms ‘norma’, dan genre

‘kategori’. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing komponen sebagai berikut:

a) Situasi (Situation)

Situasi menurut Hymes (1972:55-56) terdiri atas setting ‘latar’ dan scene ‘suasana’.

Latar mengacu pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa tutur, yang biasanya

mengacu pada keadaan fisik. Sedangkan suasana mengacu pada latar psikologis atau

batasan budaya tentang suatu kejadian sebagai suatu jenis suasana tertentu. Dalam

kehidupan sehari-hari, partisipan dapat mengubah suasana, misalnya, dari formal

menjadi informal atau dari serius menjadi santai.

b) Partisipan (Participant)

Partisipan (participant) terdiri atas speaker atau sender ‘penutur’, addressor ‘mitra tutur’, hearer/receiver/audience ‘pendengar’ dan addressee ‘penerima’. Dalam

penelitian ini, komponen ini mencakup penulis atau pembuat iklan dan pembaca atau

calon konsumen, karena tuturan disampaikan melalui majalah (media tulis).

Aspek-aspek yang berkaitan dengan penutur dan mitra tutur antara lain yaitu usia, latar

belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, dan tingkat keakraban.

c) Tujuan (End)

Tujuan meliputi purpose-outcome‘maksud-hasil’ dan purpose-goal‘maksud-tujuan’.

Outcome adalah hasil yang ingin dicapai dalam suatu peristiwa tutur, sedangkan

goals adalah tujuan (dalam angan) yang ingin dicapai dalam suatu peristiwa tutur.

Partisipan sangat menentukan hasil dan tujuan dari peristiwa tutur. Hal ini

dikarenakan partisipanlah yang dapat menentukan rencana dan keinginan, serta

d) Urutan Tindak (Act Sequence)

Urutan tindak menurut Hymes (1972:54-55) terdiri atas message form‘bentuk pesan’,

dan message content ‘isi pesan’. Bentuk pesan meliputi cara pemberitahuan suatu

topik. Sedangkan isi pesan berkaitan dengan persoalan yang sedang dibicarakan, juga

perubahan topik pembicaraan. Dalam menyampaikan isi pesan, terdapat

pertimbangan pemilihan kata dan penggunaan bahasa sesuai dengan topik yang

sedang dibicarakan (isi pesan).

e) Kunci (Key)

Kunci menurut Hymes (1972:57) mengacu pada cara, nada atau semangat yang

muncul ketika suatu peristiwa tutur berlangsung. Tindak tutur dapat berbeda karena

key ‘kunci’, misalnya antara serius dan santai, hormat dan tak hormat, atau sederhana

dengan angkuh/sombong. Key ‘kunci’ dapat ditandai oleh isyarat (kedipan mata),

gerak tangan, gerak tubuh, gaya berpakaian, dan sebagainya.

f) Piranti (Instrumentalities)

Piranti menurut Hymes (1972:55-56) terdiri atas dua aspek yaitu channel ‘saluran’

dan forms of speech ‘bentuk tuturan’. Channel ‘saluran’ mengacu pada media

penyampaian tuturan. Form of speech ‘bentuk tuturan’ mengarah pada bahasa dan

dialek yang digunakan.

g) Norma (Norm)

Norma menurut Hymes (1972:60-61) mengacu pada norms of interaction ‘norma interaksi’ dan norms of interpretation ‘norma interpretasi’. Norms of interaction

merujuk pada semua kaidah yang mengatur tuturan, yaitu tingkah laku khas dan

Sedangkan norms of interpretation merujuk pada sistem kepercayaan dalam suatu

masyarakat.

h) Kategori (Genre)

Kategori mengacu pada kategori-kategori seperti puisi, mitos, dongeng, peribahasa,

do’a, orasi, perdagangan, surat edaran, editorial, dan sebagainya. Dengan demikian,