KABUPATEN SITARO, SULAWESI UTARA

Nia HAERANI, dkk.

Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunungapi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Sari

Erupsi Gunungapi Karangetang tercatat pertama kali pada tahun 1675. Gunungapi ini termasuk sangat aktif dengan interval masa istirahat singkat, hanya beberapa bulan, yang kemudian diikuti dengan peningkatan kegiatan kembali. Pada umumnya kegiatan dimulai dengan letusan abu/asap, diikuti dengan keluarnya aliran piroklastika dan aliran lava. Pusat erupsi saat ini berlangsung di Kawah Selatan. Lubang Kawah Selatan sudah penuh terisi oleh endapan/kubah lava yang terus bertambah volumenya akibat aliran lava dan piroklastik yang terus keluar dari kawah tersebut.

Potensi bahaya letusan Gunungapi Karangetang berupa aliran lava, aliran piroklastik, awan panas guguran dari ujung aliran lava, lontaran material dari letusan stromboli, jatuhan abu, aliran lahar, dan runtuhan batuan dari kubah/dinding lava Kawah Selatan. Beberapa letusan Gunungapi Karangetang di masa lalu menimbulkan banyak kerusakan, bahkan di antaranya ada yang menyebabkan korban jiwa.

Pemantauan visual dan kegempaan Gunungapi Karangetang dilakukan secara menerus dari Pos Pengamatan Gunungapi Karangetang yang terletak di Bukit Maralawa, Desa Salili, Kecamatan Siau Barat. Pemantauan tersebut merupakan salah satu upaya mitigasi bencana letusan Gunungapi Karangetang sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya letusan. Langkah mitigasi sebelum gunungapi meletus berupa: pemetaan zona risiko dan kawasan rawan bencana gunungapi yang didasarkan pada peta geologi gunungapi, penyelidikan geofisika dan geokimia, melakukan bimbingan dan sosialisasi bahaya letusan gunungapi, serta peningkatan sarana/prasarana pendukung dan sumberdaya manusia. Menjelang dan selama terjadinya letusan langkah mitigasi yang dilakukan berupa: membentuk tim tanggap darurat bencana letusan gunungapi, meningkatkan pemantauan dan pengamatan dengan menggunakan peralatan yang memadai, serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah sesuai prosedur. Mitigasi sesudah terjadinya letusan gunungapi meliputi: mengumpulkan data sebaran dan volume hasil letusan, mengidentifikasi daerah yang terkena dan terancam bahaya, memberikan saran penanggulangan bencana, menurunkan status kegiatan gunungapi bila keadaan aktifitas sudah menurun, dan melanjutkan pemantauan rutin.

Kata kunci: Gunungapi, potensi bahaya, pemantauan gunungapi, mitigasi bencana

Pendahuluan

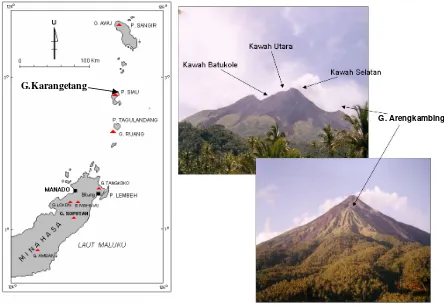

Gunungapi Karangetang atau disebut juga Gunung Api Siau secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sitaro (Kepulauan Siau - Tagulandang - Biaro), Propinsi Sulawesi Utara. Titik tertinggi terletak pada Kawah Selatan (1820 m.dpl) pada posisi geografis 125°24,35’ BT dan 2°46,61’ LU.

Gunungapi Karangetang adalah salah satu gunungapi yang terletak pada busur gunungapi Sangihe - Talaud (Gambar 1) dengan kelurusan relatif utara-selatan. Diantara gunungapi pada busur ini, Gunungapi Karangetang adalah gunungapi yang paling aktif, dilihat dari interval letusannya (Gambar 2) yang cenderung memendek. Letusan Gunungapi Karangetang tercatat pertama kali pada tahun 1675, letusan

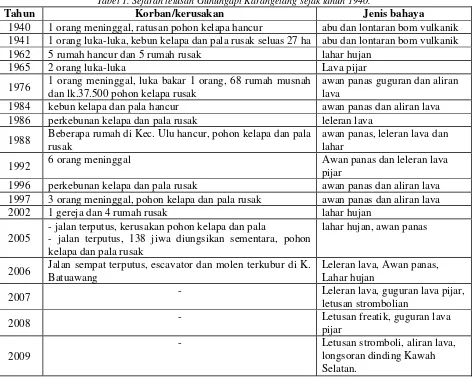

terakhir terjadi pada Nopember 2009. Dalam sejarah letusannya yang tercatat dengan baik sejak tahun 1940, Gunungapi Karangetang menimbulkan kerusakan baik materiil maupun korban jiwa (Tabel 1).

Karakteristik letusan Gunungapi Karangetang berupa letusan efusif; aliran lava, aliran piroklastik, dan piroklastik guguran dari ujung aliran lava. Letusan diselingi dengan eksplosif, berupa letusan abu dan material pijar (type strombolian). Awal letusan ditandai dengan kejadian gempa terasa dan peningkatan gempa fase banyak. Kenaikan gempa-gempa vulkanik biasanya dipicu oleh gempabumi tektonik di sekitar busur Sangihe-Talaud.

vulkanik Gunungapi Karangetang saat ini adalah Kawah Utama/Kawah Selatan. Kondisi kawah saat ini sudah tertutup oleh endapan lava, sehingga berpotensi untuk terjadinya longsoran material dari ujung/dinding kawah (foto 1.1). Selain potensi bencana dari produk primer,

sekitar Kawah Selatan, kemiringan lereng yang cukup terjal, serta tingginya intensitas air hujan, mengakibatkan potensi terjadinya aliran lahar cukup tinggi, seperti yang terjadi pada tahun 1995 (Gambar 4).

G.Karangetang

G. Arengkambing

37 39

Gambar 2. Interval letusan Gunungapi Karangetang.

Tabel 1. Sejarah letusan Gunungapi Karangetang sejak tahun 1940.

Tahun Korban/kerusakan Jenis bahaya

1940 1 orang meninggal, ratusan pohon kelapa hancur abu dan lontaran bom vulkanik 1941 1 orang luka-luka, kebun kelapa dan pala rusak seluas 27 ha abu dan lontaran bom vulkanik

1962 5 rumah hancur dan 5 rumah rusak lahar hujan

1965 2 orang luka-luka Lava pijar

1976 1 orang meninggal, luka bakar 1 orang, 68 rumah musnah dan lk.37.500 pohon kelapa rusak

awan panas guguran dan aliran lava

1984 kebun kelapa dan pala hancur awan panas dan aliran lava

1986 perkebunan kelapa dan pala rusak leleran lava

1988 Beberapa rumah di Kec. Ulu hancur, pohon kelapa dan pala rusak

awan panas, leleran lava dan lahar

1992 6 orang meninggal Awan panas dan leleran lava

pijar

1996 perkebunan kelapa dan pala rusak awan panas dan aliran lava

1997 3 orang meninggal, pohon kelapa dan pala rusak awan panas dan aliran lava

2002 1 gereja dan 4 rumah rusak lahar hujan

2005

- jalan terputus, kerusakan pohon kelapa dan pala

- jalan terputus, 138 jiwa diungsikan sementara, pohon kelapa dan pala rusak

lahar hujan, awan panas

2006 Jalan sempat terputus, escavator dan molen terkubur di K. Batuawang

Leleran lava, Awan panas, Lahar hujan

2007 - Leleran lava, guguran lava pijar,

letusan strombolian

2008 - Letusan freatik, guguran lava

pijar

2009

- Letusan stromboli, aliran lava,

2006

2009

1996

1993

Gambar 3. Pertumbuhan kubah lava di Kawah Selatan G. Karangetang. (A.Solihin, 1993,1996; N.Haerani, 2006; A.Basuki, 2009)

Lokasi tempat Gunungapi Karangetang merupakan daerah administratif baru. Sebagai kabupaten yang baru terbentuk pada 2007, daerah ini sedang melakukan pembangunan dan pengembangan wilayah dengan sangat intensif. Dengan luas pulau yang setengahnya dipenuhi oleh tubuh Gunungapi Karangetang dan jarak pusat erupsi saat ini (Kawah Selatan) yang hanya lk 5 km ke pusat kegiatan Pulau Siau, maka pengembangan wilayah baik berupa pembangunan infrastruktur maupun penyebaran penduduk harus mempertimbangkan aspek bencana letusan Gunungapi Karangetang. Pengembangan wilayah dan pemukiman untuk pembangunan mengakibatkan degradasi lingkungan yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana.

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan mitigasi bencana letusan Gunungapi Karangetang dan bagaimana suatu keputusan/rekomendasi penaikan maupun penurunan status kegiatan gunungapi diambil berdasarkan data hasil pengamatan dari berbagai metoda .

Metodologi

Penelitian dilakukan dengan berbagai metoda pemantauan gunungapi (geologi, geofisika, geokimia). Hasil penelitian dikompilasi untuk mengetahui bagaimana suatu keputusan diambil dan rekomendasi diberikan berdasarkan data pengamatan. Sebagai contoh diuraikan kejadian letusan tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009.

Analisis dan Hasil

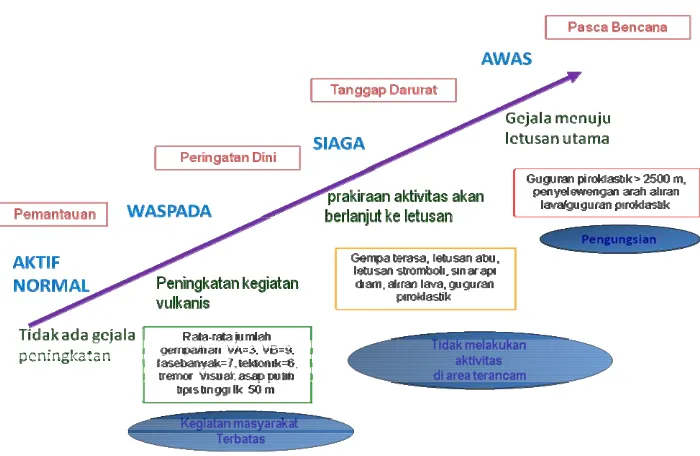

Strategi mitigasi bencana letusan Gunungapi Karangetang.

Strategi mitigasi bencana letusan Gunungapi Karangetang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya letusan (Gambar 5), secara ringkas terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

1. Identifikasi penyebab bahaya dan

kemungkinan faktor pemicunya. Misalnya bahaya langsung akibat aliran piroklastik, longsoran kubah lava akibat gempa tektonik.

2. Analisis berbagai kemungkinan/skenario sebagai konsekuensi dari potensi bahaya

3. Pengukuran dengan berbagai metoda pemantauan dengan tujuan untuk menurunkan potensi bencana.

4. Rekomendasi untuk rekonstruksi atau perencanaan tata ruang

5. Transfer pengetahuan dan komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Gambar 5. Bagan alur mitigasi bencana letusan Gunungapi Karangetang.

Identifikasi penyebab bahaya dan kemungkinan faktor pemicunya merupakan peringatan dini (early warning) yang didasarkan pada data hasil pemantauan dengan menggunakan berbagai metoda (instrumentasi). Peringatan dini adalah prosedur yang dirancang untuk memberikan peringatan awal jika terjadi potensi bencana. Fungsi peringatan dini adalah untuk menurunkan tingkat risiko.

Komponen Peringatan Dini terdiri dari: 1. Pemahaman akan potensi bahaya.

2. Informasi dari hasil pemantauan

instrumentasi dan pengamatan visual. 3. Tanggapan (response plan).

4. Penyebaran informasi/peringatan terhadap penduduk yang berpotensi terkena dampak bencana.

5. Kesadaran dan kesiapan masyarakat menanggapi peringatan yang diberikan.

Salah satu kegiatan yang menunjang proses mitigasi letusan gunungapi adalah penyebarluasan informasi tentang bahaya (primer maupun sekunder) dari letusan G.Karangetang kepada masyarakat yang bermukim disekitarnya dalam suatu bentuk kegiatan sosialisasi. Dalam menyebarluaskan informasi tentang bahaya letusan G.Karangetang kepada masyarakat, harus melibatkan unsur Pemerintah Daerah setempat sebagai instansi pemerintah yang memiliki wilayah.

(a) (b)

Gambar 6. Suasana kegiatan sosialisasi tentang bahaya letusan G. Karangetang kepada masyarakat dan Pemda Kecamatan Siau Timur pada 11 Desember 2008 (A.Basuki, 2008)

Gunungapi Karangetang mempunyai karakteristik letusan sebagai berikut:

• Tipe efusif, diselingi dengan strombolian dan letusan abu

• Letusan didahului kejadian gempa terasa dan/atau kenaikan jumlah gempa fasebanyak

• Piroklastik dapat terbentuk akibat letusan langsung, runtuhan dari kubah lava, dan guguran dari ujung aliran lava (awan panas guguran)

• Guguran piroklastik terjadi setelah pembentukan aliran lava, berasal dari ujung aliran lava (Tipe Karangetang)

• Pusat kegiatan vulkanik paling aktif saat ini berada di Kawah Selatan; tempat keluarnya aliran lava dan piroklastik.

Karena karakteristik letusan seperti yang telah disebutkan di atas, maka potensi bahaya Gunungapi Karangetang saat ini berupa: lontaran material pijar dan hujan abu, aliran lava, aliran piroklastik dan guguran piroklastik, longsoran batuan dari kubah lava/Kawah Selatan, dan aliran lahar. Kondisi Kawah Selatan saat ini sudah terisi penuh oleh kubah lava sehingga arah luncuran lava maupun piroklastik bisa ke segala arah.

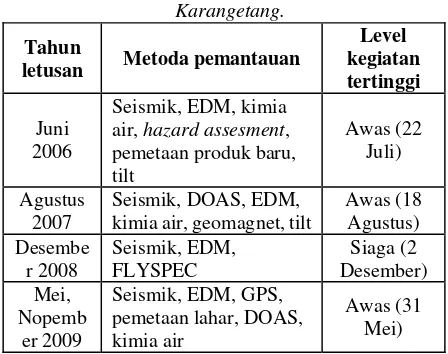

Peringatan dini Gunungapi Karangetang pada kasus letusan tahun 2006 sampai 2009 didasarkan pada hasil pemantauan instrumentasi dengan berbagai metoda seperti pada Tabel 2

dan Gambar 7.

Tabel 2. Metoda pemantauan Gunungapi Karangetang.

Tahun

letusan Metoda pemantauan

Level kegiatan tertinggi

Juni 2006

Seismik, EDM, kimia air, hazard assesment, pemetaan produk baru, tilt

Awas (22 Juli) Agustus

2007

Seismik, DOAS, EDM, kimia air, geomagnet, tilt

Awas (18 Agustus) Desembe

r 2008

Seismik, EDM, FLYSPEC

Seismik, EDM, GPS, pemetaan lahar, DOAS, kimia air

Awas (31 Mei)

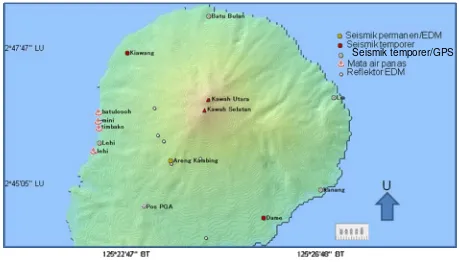

Seismik temporer/GPS

Gambar 7. Metoda pemantauan G. Karangetang tahun 2005-2009

Tabel 3. Data instrumentasi dan visual dalam perubahan status kegiatan G. Karangetang.

Erupsi Level/

Tanggal Visual Seismik Deformasi

2006 Awas (22

Juli-5 Agustus)

Guguran piroklastik ke arah

K.Batuawang, K.Kahetang, K.Keting, K.Batang, K.Bahembang; jarak luncuran 500-2500 m.

Dominasi vulkanik tremor, amplitude 1-28 mm.

Inflasi 3-5 mm

2007 Awas (18-29 Agustus)

Letusan abu dan letusan type

stromboli. Guguran piroklastik ke arah K.Keting, K.Batuawang, K.Kahetang, K.Nanitu, K.Bahembang; jarak luncur 150-1500 m.

Tremor vulkanik, gempa guguran, gempa fase banyak. Kenaikan jumlah kegempaan dipicu oleh gempa tektonik lokal pada 5 Agustus 2007.

Inflasi 1-8 mm

2008 Siaga (2

Desember)

Letusan abu, guguran lava ke arah K. Bahembang, K. Kahetang, K. Keting, dan K. Beha Timur, K. Nanitu dan K. Kinali; jarak luncur guguran lava pijar tersebut berkisar antara 1000 hingga 1500 meter dari kawah Utama.

Dominan gempa fase banyak dan tremor vulkanik.

Inflasi 2,7 mm

2009 Awas (31

Mei -7 Juni)

Guguran lava secara menerus ke arah K. Batuawang, K.Kahetang, K.Keting, K.Nanitu, K.Batang; jarak luncur 1500-2250 m dari puncak.

Gempa tremor vulkanik overscale, diawali oleh gempa terasa skala I-II MMI.

Erupsi G. Karangetang Juli 2006 dapat diidentifikasi dengan baik sejak akhir 2005. Pengamatan kegempaan menunjukkan adanya pendangkalan sumber gempa; pada September 2005 kedalaman maksimal sekitar 10 km di bawah Kawah Selatan, dan menjadi kurang dari 1 km pada pengamatan Mei 2006 (Gambar 11). Pendangkalan ini menunjukkan adanya migrasi magma ke permukaan, dan dibuktikan dengan adanya guguran piroklastik pada 12 Juli 2006.

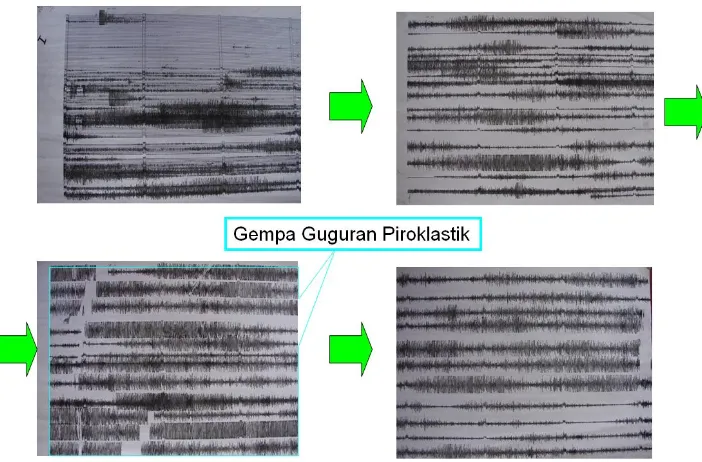

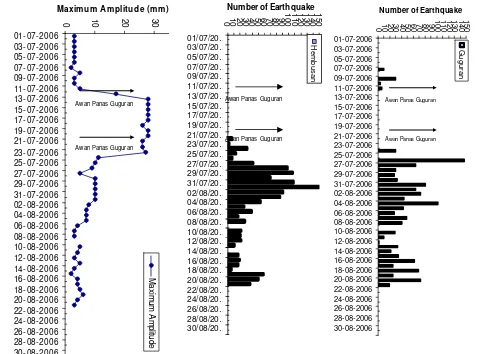

Kejadian awal guguran lava dan guguran piroklastik dapat dideteksi dengan baik dari visual (Gambar 8), rekaman seismogram di Pos PGA Karangetang (Gambar 9) dan dari kenaikan amplitudo gempa tremor vulkanik (Gambar 10).

sebanyak 4.037 orang (1045 KK). Evakuasi dilakukan terutama pada malam hari, karena guguran lava semakin intensif dengan jarak luncuran yang semakin membesar serta arah aliran lava/guguran piroklatik berpotensi untuk mengalami perubahan.

Gambar 8. Arah aliran lava dan guguran lava pada 12 Juli 2006.(Kristianto, 2006)

Mitigasi B

Cecep Sulaeman,

Krist

100 110 120 130 140 150

01/07/20…

Number of Earthquake

H

em

bus

an

Awan Panas Guguran

Awan Panas Guguran

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

100 110 120 130 140 150

01-07-2006

Number of Earthquake

Gu

g

u

ra

n

Awan Panas Guguran

Awan Panas Guguran

0 10 20 30

Maximum Amplitude (mm)

Ma

Awan Panas Guguran

Awan Panas Guguran

Gambar 11. Hasil perhitungan sumber gempa G. Karangetang, September 2005 (kiri) dan Mei 2006 (kanan), menunjukkan terjadinya pendangkalan sumber gempa dan diakhiri dengan erupsi 12 Juli 2006. (N.Haerani, 2005,

2006)

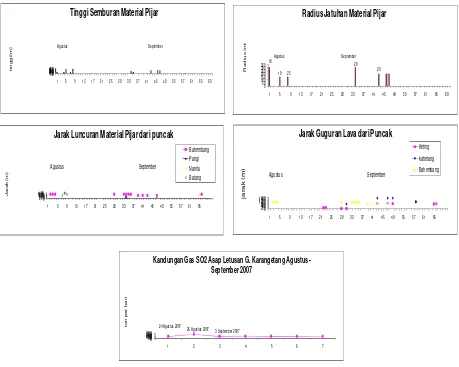

Erupsi G. Karangetang tahun 2007

Gejala peningkatan kegiatan mulai teramati pada tanggal 5 Agustus 2007dimana terekam gempa tremor vulkanik menerus dengan amplituda yang semakin membesar sampai 46 mm (sebelumnya tercatat 0,5-3 mm). Peningkatan kegempaan ini diakhiri dengan fase keluarnya guguran awan panas dengan jarak luncur 1700-2500 dari puncak pada 12-13 Agustus 2007 dan letusan strombolian pada 16 Agustus 2007.

gambar-gambar tersebut terlihat bahwa jarak tertinggi (Awas) tetapi tidak dilakukan evakuasi.

Tinggi Semburan Material Pijar

Agustus September

Radius Jatuhan Material Pijar

18 19

28 29 25

Agustus September

Gambar 13. Pengamatan aktivitas erupsi G. Karangetang, Agustus-September 2007.(C.Sulaeman, 2007)

Erupsi G. Karangetang tahun 2008

Pada akhir Nopember 2008 kembali terjadi peningkatan kegiatan vulkanik G. Karangetang. Peningkatan kegiatan vulkanik tersebut terpantau sejak tanggal 28 Nopember 2008, berupa munculnya gempa-gempa tremor dan fase banyak diikuti dengan guguran piroklastik.

Pada 2 Desember 2008 dari data hasil pemantauan secara visual dan kegempaan terdapat kecenderungan semakin meningkatnya kegiatan vulkanik G. Karangetang, maka pada pukul 13:00 WITA, Status kegiatan G. Karangetang dinaikkan dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level III).

0

Jarak Luncuran Material Pijar dari puncak

Bahembang

Jarak Guguran Lava dari Puncak

Keting

Kandungan Gas SO2 Asap Letusan G. Karangetang Agustus -September 2007

24 Agustus 2007 26 Agustus 2007

dan deformasi (EDM) dilakukan dengan lebih intensif, dan hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan G. Karangetang berada dalam fase

munculnya titik lava yang merupakan penambahan volume pada kubah lava yang telah ada di Kawah Selatan (Gambar 14).

(a) (b)

Gambar 14. Pertumbuhan kubah lava Karangetang pada kawah Utama. Foto diambil pada tanggal 7 Desember 2008, pkl 18:18 WITA (a) pada saat tersebut mulai teramati kembali aktivitas guguran kubah lava dari kawah

Utama. Foto diambil pada 8 Desember 2008, pkl 06:07 WITA (b), sekitar 12 jam dari penagmbilan gambar pertama tampak perubahan yang cukup signifikan pada tinggi kubah lava. (A.Basuki, 2008)

Erupsi G. Karangetang tahun 2009

Pada Bulan Mei 2009, kembali terjadi peningkatan aktivitas vulkanik G. Karangetang, didahului oleh peningkatan kegempaan pada tanggal 29 Mei 2009, yaitu terekamnya jenis gempa Vulkanik-Dalam 25 kejadian, gempa Vulkanik-Dangkal 18 kejadian, gempa Tektonik-Lokal 4 kejadian, gempa Tektonik-Jauh 9 kejadian dan diantaranya 1

(satu) kali gempa terasa pada skala II/MMI. Peningkatan kegiatan ini berlanjut dan pada tanggal 31 Mei 2009 terjadi letusan yang diikuti oleh guguran lava pijar sejauh 2250 meter dari pusat kegiatan yang mengarah ke K. Batuawang, K. Kahetang, dan K. Keting sehingga pada pukul 13:00 WITA tingkat aktivitas G. Karangetang dinaikkan dari Siaga (Level III) menjadi Awas (Level IV).

(a) (b)

Gambar 15. Lontaran lava pijar dari kawah uatama yang teramati pada tanggal 31 Mei 2009 (a) dan guguran lava pijar secara menerus menimbulkan naiknya material abu ke udara, arah guguran ke K. Batuawang, K.

Gambar 16. Seismogram analog hasil rekaman tanggal 25 Mei pukul 18:00 – 26 Mei pukul 06:00 WITA (a) dan 31 Mei 2009 pukul 06:17 – 03:48 WITA. (Kristianto, 2009)

Gejala awal erupsi teramati dengan baik dari meningkatnya jumlah gempa-gempa fase banyak (Gambar 17) selama periode Januari-Juni 2009.

Gambar 17. Jumlah gempa guguran, fase banyak dan hembusan G. Karangetang, Januari-Juni 2009. (Kristianto, 2009)

Aktifitas kegempaan maupun guguran lava cenderung menurun dan pada 7 Juni 2009 status kegiatan diturunkan menjadi Level III (Siaga). Pada 2 Nopember 2009 terjadi kenaikan kembali berupa aliran lava dan guguran piroklastik. Arah dan jarak guguran masih pada daerah yang telah diperkirakan, sehingga status kegiatan tetap pada Level III (Siaga).

Pada krisis G. Karangetang 31 Mei - 5 Juni 2009 dilakukan evakuasi penduduk di sekitar

Selain dari metoda kegempaan, gejala erupsi G. Karangetang juga dapat terdeteksi dengan baik dari hasil pengukuran jarak miring dengan

bawah ini menunjukkan erupsi G. Karangetang pada tahun 2006-2009 yang dapat terdeteksi dari adanya penggembungan pada baseline EDM.

Erupsi Erupsi Erupsi Erupsi

Gambar 18. Sebaran baseline EDM G. Karangetang (kiri) dan grafik hasil pengukuran pada dua buah baseline yang menunjukkan adanya inflasi yang diikuti oleh erupsi (garis merah).

Kegiatan Pasca Erupsi

Kegiatan yang dilakukan pada masa istirahat letusan G. Karangetang terdiri atas inventariasi kerusakan yang terjadi, pemetaan produk endapan baru, dan analisis potensi bencana di masa mendatang. Kegiatan dilakukan berdasarkan data pemetaan geologi dan pemetaan kawasan rawan bencana gunungapi dengan maksud untuk mengevaluasi kondisi kawasan rawan bencana G. Karangetang sesudah terjadinya aktivitas erupsi terakhir.

Gambar 19. Kegiatan inventarisasi potensi bahaya lahar di K. Kahetang setelah erupsi Mei 2009.

Gambar 20. Sebaran produk endapan erupsi G. Karangetang 1974-2009.

Diskusi

Dari beberapa contoh kasus erupsi Gunungapi Karangetang di atas terlihat bahwa gejala peningkatan kegiatan sudah dapat dideteksi dengan baik sebelumnya terutama dari metoda seismik dan deformasi.

Data pemantauan visual, seismik, dan deformasi digunakan sebagai dasar untuk pemberian rekomendasi teknis kepada Pemerintah Daerah mengenai kondisi Gunungapi Karangetang, dan juga sebagai bahan evaluasi penurunan maupun penaikan status kegiatan gunungapi. Sebagai contoh, di bawah ini diuraikan rekomendasi teknis yang diberikan pada krisis Gunungapi Karangetang pada Juni 2009 yaitu setelah status diturunkan menjadi Level III (Siaga):

1. Penduduk yang saat ini masih berada di tempat pengungsian dapat kembali ke rumah masing-masing.

2. Masyarakat di sekitar Gunungapi

Karangetang dan pengunjung/wisatawan

tidak diperbolehkan mendaki dan mendekati kawah yang ada di puncak G. Karangetang. 3. Penduduk Kampung Dame dan sebagian

penduduk Kelurahan Tatahadeng agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya awan panas dan guguran lava pijar yang dapat terjadi setiap saat.

4. Penduduk tidak menaiki Gunung

Karangetang melebihi ketinggian 500 m dari permukaan laut.

5. Jika terjadi hujan abu cukup deras,

direkomendasikan masyarakat menggunakan masker penutup hidung dan

mulut; karena abu vulkanik yang terhirup dapat mengganggu saluran pernapasan.

6. Daerah-daerah yang masih perlu

Kelurahan Tatahadeng.

7. Pada saat terjadinya hujan lebat atau musim hujan, penduduk yang bermukim di daerah aliran sungai K. Batuawang, K. Kahetang, K. Sahede, Beha Timur, K. Batang/K. Timbelan, K. Nanitu, dan K. Kinali perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bahaya sekunder aliran lahar.. 8. Masyarakat di sekitar G. Karangetang

diharap tenang, tidak terpancing isyu-isyu tentang letusan G. Karangetang. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (selaku SATLAK PB) tentang aktivitas G. Karangetang. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari SATLAK PB. Pemerintah Daerah senantiasa berkoordinasi

Desa Salili, Kecamatan Siau Tengah, Kabupaten Sangihe atau dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung.

Ditinjau dari metoda pemantauan yang digunakan, terlihat semakin beragam sehingga dapat dilakukan interpretasi yang lebih baik. Respon masyarakat terhadap peringatan dini maupun sosialisasi/penyebaran informasi yang dilakukan juga cukup baik. Respon Pemerintah Daerah terhadap peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Karangetang yang telah dibuat pada tahun 1996 (Gambar 21) diaplikasikan dengan cara membangun pusat pemerintahan Kabupaten Sitaro di daerah Ondong, yaitu salah satu daerah di bagian baratdaya Gunungapi Karangetang yang tidak termasuk dalam daerah rawan bencana.

Gambar 21. Peta Kawasan Rawan Bencana G. Karangetang.(S.Bronto, dkk, 1996)mya

Kondisi peralatan pemantauan yang

layak.

Peringatan Dini

Kesadaran masyarakat

Aktivitas persiapan

Aktivitas perencanaan

Kekuatan bangunan, struktur keselamatan bangunan, tata guna

lahan

Koordinasi stakeholder

PVMBG

Pemda

Mampu mendeteksi secara dini prekursor letusan.

Mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kerentanan terhadap bencana dengan cara yang mudah difahami dan disesuaikan dengan

budaya setempat.

Masyarakat mampu mengenal gejala letusan G. Karangetang dan mengetahui

apa yang harus dilakukan.

Memberikan informasi kepada masyarakat prosedur dan langkah-langkah penyelamatan yang

harus dilambil.

Mampu melindungi dan menurunkan tingkat kerusakan, menghindari pembangunan infrastruktur di daerah

bahaya.

Memfasilitasi kegiatan peringatan dini dan tanggap darurat secara efektif,

komitmen jangka panjang. Identifikasi dan membuat prosedur

keselamatan, mengembangkan capacity

building dan quick respons.

PVMBG + Pemda

Gambar 22. Kesiapan mitigasi bencana letusan Gunungapi Karangetang.

Kesimpulan dan Saran

1. Mitigasi bencana letusan Gunungapi Karangetang dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya elemen penunjang dari segi instrumentasi pemantauan (teknis) maupun alur komunikasi/koordinasi (non teknis).

2. Data hasil pemantauan aktivitas vulkanik Gunungapi Karangetang dijadikan dasar untuk penentuan status (level) kegiatan. 3. Tanggapan terhadap langkah mitigasi yang

dilakukan oleh PVG telah ditanggapi dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sitaro, yaitu dengan menerapkan pengembangan wilayah berdasarkan Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Karangetang.

Daftar Pustaka

Bronto, S., dkk, 1996, Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Karangetang, Sulawesi Utara, Direktorat Vulkanologi. Haerani, N., 2006, Seismic and EDM

Observation of G.Karangetang (September 2005, May 2006), CCOP Symposium, Bandung.

Letusan Gunungapi Karangetang, Sulawesi Utara, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Haerani, N., dkk, September 2005, Tanggap Darurat Letusan Gunungapi Karangetang, Sulawesi Utara, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Kristianto, 2006, The Increasing Volcanic of Karangetang Volcano, Juli 2006, CCOP Symposium, Bandung.

Kristianto, 2009, Evaluasi Kegiatan Vulkanik G. Karangetang, Juni 2009, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

2007 dan Perkiraan Kedalaman Sumber Tekanan berdasarkan Data EDM, artikel ilmiah, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Sulaeman, C., 2007, Daya Tarik Letusan Gunungapi Karangetang 2007 dan Potensi Bahayanya, artikel ilmiah, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

Wittiri, S.R, 2007, Gunungapi Indonesia, Badan Geologi.