25 BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Standard Operating Procedure (SOP) Pemberian Penghargaan untuk Menekan Frekuensi Pergantian Guru

2.1.1. Pengertian Standard Operating Procedure (SOP)

26 Alirol et al (2016) menyampaikan bahwa SOP adalah sebuah bentuk instruksi selangkah demi selangkah tentang bagaimana menjalankan sebuah tata cara tertentu dengan cara yang benar. Bagi Alirol et al (2016), SOP adalah sebuah hal yang penting, karena dapat membentuk kebiasaan baik, mengurangi kesalahan, serta dapat digunakan sebagai sarana melatih. Maka, melalui pandangan tersebut, SOP dapat dilihat sebagai sebuah penuntun bagi sebuah institusi untuk berjalan dengan baik dan minim kesalahan.

Berdasarkan pemahaman Viscuso (2010), SOP adalah sebuah petunjuk bagi sebuah institusi atau individual yang mengatur tentang pekerjaan dari hari ke hari. Melalui pemahaman ini, SOP dipandang sebagai sebuah hal yang melekat pada institusi atau individu yang menerapkannya, karena menyangkut pekerjaan setiap harinya. Maka, meskipun Viscuso (2010) tidak menyebutkan secara langsung tentang pentingnya sebuah SOP, tetapi dari apa yang disampaikannya tersebut, kita dapat melihat derajat kepentingan SOP bagi isntitusi serta individu yang menerapkannya.

27 dimana SOP dapat dikatakan sebagai sesuatu hal yang mengatur dan juga bersifat penting bagi institusi dan individu yang menerapkannya. Akan tetapi, dari ketiga pendapat tersebut, terdapat juga perbedaan dimana Cook Jr. (1999) memandang bahwa prosedur adalah bagian proses kontrol dalam sebuah institusi yang penting untuk menekan resiko serta untuk menghasilkan suatu hal yang pasti; sedangkan Alirol et al (2016) memandang bahwa SOP tidak hanya terbatas sampai di situ, karena SOP dapat digunakan sebagai sarana melatih; kemudian, bagi Viscuso (2010), SOP secara sederhana dianggap sebagai petunjuk pelaksanaan pekerjaan rutin.

Maka, seturut dengan beragam pendapat tersebut serta kebutuhan dari subyek penelitian, dapat disimpulkan bahwa SOP dapat dikategorikan sebagai sebuah prosedur yang mengatur tentang pemberian penghargaan terhadap guru untuk menekan resiko pergantian guru pada institusi pendidikan terkait.

28 menghasilkan hasil sesuai harapan yang tentunya juga konsisten. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Alirol et al. (2016) pada penelitian mereka. Pada penelitian tersebut, digarisbawahi bahwa SOP penting untuk menjaga konsistensi, ketepatan, serta kualitas. Cook Jr. (1999) memiliki pendapat yang juga mendekati pemahaman kedua pakar sebelumnya, dimana SOP dipandang sebagai sarana untuk mengurangi ambiguitas serta kecemasan; Cook Jr. (1999) sendiri menyebutnya sebagai menciptakan kondisi yang mudah ditebak atau diprediksi, dengan adanya peraturan yang menjadi batasan dan acuan dari tindakan para pekerja. Maka, berdasarkan pemahaman ketiga pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberadaan SOP adalah penting bagi institusi karena fungsinya sebagai penjaga konsistensi dalam institusi serta penjaga kualitas dan ketepatan hasil dalam institusi.

2.1.2. Pengembangan Standard Operating Procedure (SOP)

29 adalah dengan menggunakan prosedur penelitian research and development dari Sugiyono (2009). Prosedur tersebut terdiri dari:

1. Potensi dan masalah, tahap ini adalah proses dimana peneliti menggali potensi dan masalah yang ada pada subyek penelitian, sehingga muncul sebuah keperluan untuk menanganinya dengan cara melakukan penelitian tentangnya. Penggalian potensi dan masalah dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari subyek penelitian secara langsung maupun dengan berdasarkan hasil penelitian terdahulu;

2. Mengumpulkan informasi, pada tahap ini, berbagai informasi serta literatur dikumpulkan untuk menyusun produk yang tepat bagi penyelesaiaan masalah yang sudah digali sebelumnya;

3. Desain produk, pada tahap berikut, sebuah produk baru dengan kelengkapannya dihasilkan sebagai bentuk solusi dari masalah yang telah digali. Namun, produk yang telah dihasilkan ini masih perlu melalui tahap uji sebelum kemudian digunakan;

30 mendapatkan masukan bagi penyempurnaan produk;

5. Perbaikan desain, dimana perbaikan terhadap produk yang telah divalidasi dilaksanakan seturut dengan masukan yang telah diberikan;

6. Uji coba produk, produk yang telah melalui proses perbaikan sesuai saran pada tahap validasi kemudian diujicobakan; dapat dengan cara membandingkan produk yang baru dengan produk lama yang sudah ada;

7. Revisi produk, adalah proses penyempurnaan terhadap hasil dari ujicoba pada skala yang lebih besar;

8. Uji coba pemakaian, merupakan proses validasi model yang bertujuan untuk melihat kesiapan model sebelum akhirnya diterapkan;

9. Revisi produk, yang adalah tahap akhir perbaikan model sebelum finalisasi produk;

31 pemaparan kepada stakeholders yang terkait dengan temuan penelitian.

Untuk pengembangan SOP, terdapat beberapa gambaran tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan, seperti yang dikemukakan oleh Viscuso (2010), yaitu: (1) planning, dimana pada langkah ini dilakukan persiapan tentang segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian dan penulisan SOP; (2) research, yang merupakan langkah untuk mengumpulkan dan meneliti berbagai fakta serta data yang berkaitan dengan bidang yang akan disentuh oleh SOP; (3) develop, adalah tahap dimana hasil penelitian mulai dituangkan dalam dokumen tertulis sebagai rancangan yang di dalamnya mencakup tujuan, ruang lingkup, kewajiban, serta tahapan prosedur; (4) implement, yang merupakan tahap dimana SOP mulai diterapkan setelah tentunya dievaluasi oleh pihak yang berpengalaman atau ahli; (5) evaluation, adalah tahap ketika SOP yang sudah diterapkan akhirnya dievaluasi kembali terkait dengan penerapannya selama batas waktu tertentu.

32 mencakup tujuan, ruang lingkup, definisi/pengertian, kewajiban, prosedur, lampiran, dan sumber.

Tujuan akan menjabarkan secara padat dan tidak bertele-tele tentang alasan ditulisnya SOP serta tujuan penulisannya. Kemudian, ruang lingkup berperan untuk menyatakan batasan dari SOP; secara detail, apa saja yang ada di dalam maupun di luar lingkup SOP. Definisi/pengertian berperan untuk mencantumkan istilah yang perlu dijabarkan dengan lebih jelas, seperti kata-kata kunci serta definisinya menurut acuan yang terpercaya. Selanjutnya, kewajiban mendeskripsikan tentang pihak-pihak yang terlibat beserta tanggung jawab yang mereka emban. Pada bagian prosedur, langkah-langkah konkrit yang nantinya dilakukan oleh pihak yang menganut SOP terkait dijabarkan secara jelas. Berikutnya, bagian lampiran akan mencantumkan form maupun template yang akan digunakan sesuai dengan SOP. Bagian terakhir, referensi, menyampaikan sumber-sumber yang digunakan dalam penyusunan SOP.

33 pengembangan dari Sugiyono (2009) akan digunakan dengan penyesuaian pada langkah penyusunan SOP dari Viscuso (2010) dengan mempertimbangkan isi SOP seperti yang dituangkan oleh McDowall (2012) juga dengan penyesuaian terhadap kondisi institusi pendidikan terkait.

2.1.3. Pergantian Guru

34 seperti disampaikan pada kondisi pertama dan kedua.

Seorang guru memiliki kecenderungan untuk meninggalkan institusinya dan bahkan profesinya ketika ia memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Berikut adalah sejumlah karakteristik yang dapat mendasari seorang guru untuk melakukan hal tersebut berdasarkan penjabaran Grissom et al (2016): (1)usia dan pengalaman kerja, (2)kualifikasi, (3)jenis kelamin, (4)karakteristik keluarga, serta (5)etnis dan ras.

Frekuensi pergantian guru yang tinggi muncul pada kalangan guru usia muda. Faktor yang paling mendasari adalah bahwa para guru usia muda ini memilih untuk belajar dari pekerjaan-pekerjaan awal mereka; dalam artian, mereka masih mencari jati diri mereka sebagai pekerja sembari mencari institusi yang tepat bagi karakteristik mereka untuk bekerja (Booth et al., 1999; Buchinsky et al., 2010; Neal, 1999). Di sisi lain, pekerja atau dalam konteks ini guru yang berusia lebih tua telah melewati fase ini, sehingga peluang untuk undur diri dari institusi pendidikan terkait menjadi lebih kecil.

35 May (2012) berpendapat bahwa seorang guru dengan kemampuan dan keterampilan yang tergolong tinggi seperti dalam bidang sains dan matematika, serta para guru yang memiliki gelar lanjutan atau gelar yang tinggi serta spesifik dalam praktik ilmu tertentu sering memiliki kecenderungan yang tinggi untuk berpindah-pindah tempat bekerja.

Hal menarik muncul pada faktor jenis kelamin. Pada penelitian Borman & Dowling (2008), guru wanita cenderung memiliki tingkat kemungkinan yang lebih tinggi dari guru pria untuk keluar dari pekerjaan atau institusinya; ada beberapa alasan yang dikemukakan seperti bahwa jumlah guru wanita yang tidak memenuhi kualifikasi lebih banyak daripada jumlah guru pria yang tidak memenuhi kualifikasi. Selain itu, banyak guru wanita yang akhirnya mengundurkan diri untuk merawat anak mereka. Akan tetapi, tren ini mungkin akan berubah, dengan diindikasikan oleh penelitian Grissom et al. (2012) yang menyatakan bahwa wanita memiliki kecenderungan yang rendah untuk pengunduran diri mereka dari pekerjaan.

36 pola asuh para guru, khususnya wanita, dalam keluarganya. Sebagai contoh, pengunduran diri yang terkait dengan kelahiran anak pada umumnya tidak permanen; banyak guru wanita yang akhirnya kembali mengajar, meskipun harus menunggu relatif lama hingga sang anak menginjak usia sekolah (Grissom & Reininger, 2012).

Kemudian, bagi faktor ras dan etnis, penelitian yang ada sejauh ini masih terbatas pada ras dan etnis yang ada di Amerika Serikat. Temuan yang ada menyebutkan bahwa etnis Afrika-Amerika memiliki kecenderungan berpindah tempat mengajar, sedangkan ras Hispanik cenderung meninggalkan profesi sebagai tenaga pengajar (Guarino et al., 2006).

37 lain cenderung memilih untuk bertahan di institusi tempatnya bekerja.

Grissom et al (2016) mengulas tentang konsep dasar pergantian guru dengan cara menempatkan seorang guru sebagai seorang yang terlibat dalam bursa atau pasar pekerja. Dalam perspektif ini, secara singkat, pergantian pekerja secara umum dan guru secara khusus dapat dipahami sebagai hasil dari sejumlah faktor yang memengaruhi permintaan akan pekerja dan ketersediaannya. Jenis pergantian pekerja juga dikategorikan menjadi dua, yaitu pergantian secara sukarela serta non-sukarela; pergantian secara sukarela adalah pergantian yang berasal dari keinginan maupun kesadaran diri pekerja, sedangkan pergantian non-sukarela adalah pergantian yang didasari oleh keputusan pihak pimpinan instansi kerja.

38 berpindah dari pekerjaannya kini, maka ia cenderung akan pergi; hal ini juga berlaku sebaliknya.

Selain itu, Grissom et al. (2016) juga menyampaikan bahwa pergantian pekerja secara sukarela juga didasari oleh perasaan yang didapatkan oleh seorang pekerja terhadap tempatnya berkarya saat ini; ketika kondisi tempat bekerja sangat kondusif, maka seorang pekerja akan memiliki kecenderungan bertahan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, para pekerja pada tempat tersebut memiliki budaya kerja dan perkawanan yang erat dan solid, sehingga saling mempengaruhi satu sama lain untuk tetap bisa bertahan.

Pada sisi yang lain, beberapa faktor yang mendasari pergantian pekerja non-sukarela adalah (1) kinerja pekerja, (2) evaluasi kinerja, (3) kesepakatan/peraturan institusi kerja, serta (4) ketersediaan tenaga kerja di luar institusi yang lebih memenuhi kualifikasi.

39 berfokus pada pergantian guru secara sukarela yang tampak menjadi isu yang lebih besar daripada pergantian guru secara non-sukarela di masa kini.

Secara lebih khusus, pergantian pekerja secara sukarela dapat dibagi menjadi dua kategori berbeda, yaitu mobility dan attrition. Mobility dalam konteks pergantian guru dapat diartikan sebagai perpindahan seorang personil guru ke institusi pendidikan lain dengan tetap menjadi seorang guru. Lain halnya dengan attrition, yang didefinisikan sebagai perpindahan guru menuju profesi lain; dengan kata lain, tidak lagi menekuni profesi guru. Adalah sebuah hal yang penting untuk membedakan antara mobility dan attrition karena faktor yang mendasari keduanya sangat mungkin berupa faktor yang berbeda (Elfers et al, 2006; Kukla-Acevedo, 2009).

40 memiliki keinginan untuk bertahan pada institusi pendidikan dimana mereka berada. Kemudian, kondisi tempat kerja yang kondusif dapat diartikan dalam konteks kenyamanan kerja, serta perasaan dihargai oleh tempat mereka bekerja. Hasil temuan Borman & Dowling (2008) serta Ingersoll (2001), dari dua faktor utama tersebut (penghasilan dan kondisi tempat kerja) disimpulkan bahwa faktor kondisi dan lingkungan kerja bila dibanding dengan faktor penghasilan ternyata adalah faktor yang lebih menentukan bagi seorang guru untuk bertahan atau pergi dari institusi tempatnya bekerja.

2.1.4. Pemberian Penghargaan

41 Hal serupa juga dikemukakan oleh Armstrong (2002), yang memiliki pandangan bahwa penghargaan adalah bentuk pemberian yang mencakup segi finansial maupun non-finansial yang mencerminkan filosofi, strategi, kebijakan, perencanaan, dan proses yang digunakan oleh institusi.

Sedikit berbeda dengan yang telah disampaikan oleh Bartol & Srivastava (2002) serta Armstrong (2002), Gunnigle et al. (2006) menyampaikan bahwa penghargaan adalah pemberian sejumlah bentuk pembayaran, insentif, dan keuntungan; dapat dilihat bahwa penghargaan dalam perspektif Gunnigle et al. (2006) hanya sebatas segi finansial saja.

42 Roth (2014), mengajukan pertanyaan tentang mengapa penghargaan memiliki efek besar atau dengan kata lain dianggap sebagai hal yang penting. Jika komunikasi dan akses ke informasi tidak mengalir dengan lancar, maka prosesnya sendiri mengalami kesalahan dan harus dilakukan desain ulang. Lain halnya dengan manusia; manusia sendiri sesungguhnya lahir sebagai komunikator alami, dan masalah utamanya tidak ditemukan pada individu pekerja tetapi dalam hubungan yang ada.

43 adalah sesuatu yang dilakukan pekerja yang tidak dapat mengungkapkan apa hal yang mereka butuhkan. Ketika pelatihan ini didasarkan pada keinginan untuk memperbaiki keadaan institusi, yang paling memenuhi syarat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan untuk memberikan pelatihan sebenarnya adalah para pekerja sendiri. Akan tetapi, perlu ada sebuah dorongan bagi para pekerja untuk mengambil tantangan ini.

Jika karyawan diberi dorongan dalam bentuk penghargaan untuk melakukan sesuatu tugas, maka besar kemungkinannya mereka akan mengerjakannya. Sebagai contoh, apabila pekerja diberi suatu bentuk penghargaan untuk melakukan pekerjaan mereka, maka mereka memiliki kecenderungan untuk melaksanakannya. Sesederhana itu. Proses evaluasi dan penghargaan dalam sebuah institusi lebih berkontribusi membentuk budaya institusi daripada hal yang lain. Di sebagian besar perusahaan sekarang, proses semacam itu terus mendorong persaingan sekaligus mendorong kerjasama; apalagi jika hanya untuk membuat para pekerja bertahan.

44 Center (APQC) (2011) yang menyatakan bahwa sebuah pendekatan dalam hal penghargaan dan pengakuan dapat meningkatkan inovasi di antara pekerja, dan yang terutama dapat membuat para pekerja merasa betah dan ingin bertahan.

Berdasarkan beberapa pemahaman di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penghargaan adalah hal yang penting, karena penghargaan dapat meningkatkan motivasi bersaing para pekerja dan akhirnya mendorong mereka untuk dapat bertahan pada institusi terkait. Selain itu, penghargaan dipandang sebagai sarana pemberi rasa pengakuan bagi para pekerja, sehingga membuat keinginan mereka untuk bertahan menjadi lebih tinggi.

45 2.2. Penelitian yang Relevan

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang juga menjadi landasan penulisan dan pelaksanaan penelitian ini, di antaranya adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Appleman dan Freedman (2008). Pada penelitian tersebut, fokus tertuju pada identitas para guru sekaligus cara mempertahankan para guru. Penelitian yang dilakukan berjangka waktu selama lima tahun, dimana kedua peneliti mengamati dan terus mengikuti perkembangan dari identitas satu angkatan lulusan Multicultural Urban Secondary English (MUSE) Credential and MA

programdi University of California, Berkeley (UC Berkeley).

46 selalu dilayani oleh guru-guru yang kurang berpengalaman.

Hasil penelitian ini pun beragam, mulai dari lulusan yang masih teguh bertahan, lulusan yang meninggalkan pengajaran tetapi masih berkutat pada bidang pendidikan, serta lulusan yang murni meninggalkan pengajaran.

Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Harfitt (2015). Fokus penelitian ini adalah kondisi dimana sejumlah tenaga pengajar muda Hong Kong yang telah meninggalkan profesi mengajar dalam jangka waktu tertentu akhirnya memutuskan untuk kembali menekuni karir sebagai tenaga pengajar. Sejumlah faktor utama yang menjadi penyebab pengunduran diri para guru muda tersebut adalah seperti kenyataan dunia mengajar yang tidak sesuai perkiraan serta perasaan gagal yang timbul setelahnya. Adapun faktor yang mendasari para pengajar muda ini untuk kembali adalah rasa rindu pada para peserta didik, serta kualifikasi mengajar mereka yang memang baik dalam mengajar.

47 meningkatkan kualitas sekolah dan pribadi guru tersebut; hasil evaluasi itu adalah yang kemudian digunakan untuk memetakan kualitas guru serta pemberian penghargaan terhadap guru. Akan tetapi, hasil penelitian mereka membuktikan bahwa hasil evaluasi guru tersebut tidak benar-benar menggambarkan kualitas guru dengan akurat; penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa perlu dibuatnya sebuah sistem pemberian penghargaan yang berbasis kualitas dan diukur serta diberikan secara adil.

48 Untuk pemberian penghargaan, penelitian yang terkait adalah penelitian yang dilakukan oleh Bozionelos & Wang (2007). Mereka meneliti tentang respon dari pekerja di Tiongkok terhadap pemberian penghargaan yang berbasis kinerja. Hasil yang dipaparkan adalah tanggapan positif dari para pekerja yang diteliti terhadap pemberian penghargaan berbasis kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Alirol et al (2016) tentang pembuatan SOP pada bidang kesehatan memperoleh hasil yang cukup positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan SOP sangatlah penting bagi studi klinis, karena memudahkan kerja peneliti bidang klinis dengan tata cara yang tertuang pada SOP.

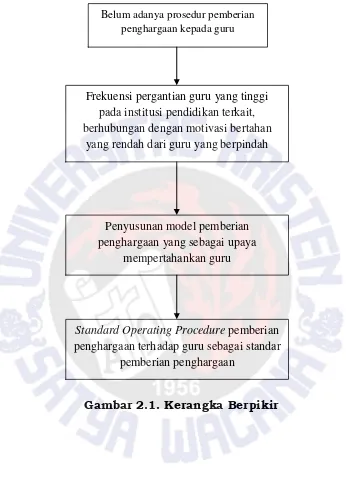

2.3. Kerangka Berpikir

50 Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Belum adanya prosedur pemberian penghargaan kepada guru

Frekuensi pergantian guru yang tinggi pada institusi pendidikan terkait, berhubungan dengan motivasi bertahan

yang rendah dari guru yang berpindah

Penyusunan model pemberian penghargaan yang sebagai upaya

mempertahankan guru

Standard Operating Procedure pemberian