BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Efikasi diri

1.1 Pengertian efikasi diri

Efikasi diri merupakan keyakinan seseorang akan kemampuannya dalam mengatur dan melaksanakan suatu tindakan yang ingin dicapai (Bandura 1986 dalam Thakar, 2009). Menurut Kahn (2011) efikasi diri merupakan persepsi individu akan kapasitasnya dalam menyelesaikan suatu tugas. Bonar (2002 dalam Kahn, 2011) mendefinisikan efikasi diri sebagai kepercayaan diri yang tinggi akan kemampuan diri untuk menggunakan kemampuan kontrol dirinya (self-control). Cain (2005 dalam Kahn, 2011) mengartikan efikasi sebagai kepercayaan diri akan kemampuan diri dalam melakukan suatu tindakan yang diperlukan untuk hasil yang diinginkan.

Bandura (1997) mengemukakan bahwa efikasi diri sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan core skills seseorang. Kemampuan core skills sendiri terdiri dari kemampuan komunikasi, kemampuan angka atau numeracy, kemampuan IT, kemampuan belajar, dan kemampuan kerja sama. Wahyono (2004) menemukan bahwa pelatihan efikasi diri dalam bidang pekerjaan akan meningkatkan kesiapan kerja pada calon tenaga kerja.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efikasi diri adalah keyakinan seseorang akan kemampuannya dalam menghadapi masalah, mencari solusi, dan meningkatkan kesiapan kerja pada calon tenaga kerja.Efikasi diri menentukan bagaimana seseorang merasa, berpikir, memotivasi dirinya dan berperilaku.

1.2 Mekanisme efikasi diri

Menurut teori kognitif sosial bandura (1986), setiap individu memiliki sistem diri yang memungkinkan mereka melakukan langkah pengawasan atas pikiran, perasaan, motivasi, dan aktivitas mereka sendiri. Sisem ini memberikan mekanisme referensi dan susunan subfungsi untuk merasa, mengatur, dan mengevaluasi perilaku, sebagai hasil dari saling keterikatan antara sistem dan sumber-sumber lingkungan pengaruh tersebut. Hal ini memberikan sebuah fungsi pengaturan diri dengan memberikan kemampuan mengaruhi proses kognitif dan aksi kepada setiap idividu, dan kemudian merubah lingkungannya.

apa yang telah mereka capai tidak selalu menjadi prediktor untuk capaian-capaian berikutnya. Hal tersebut karena kepercayaan yang mereka pegang mempengaruhi secara luas cara bertindak mereka. Akhirnya perilaku seseorang di mediasi oleh kepercayaan tentang kemampuan mereka dan sering kali dapat diprediksi dengan usaha ini. Hal ini tidak berarti seseorang dapat menyelesaikan tugas diluar kemampuannya semata-mata dengan keyakinan bahwa mereka mampu. Untuk berfungsi secara kompeten, seseorang membutuhkan keserasian antara kepercayaan-kepercayaan diri pada satu sisi, dan kemampuan serta pengetahuan di sisi lain. Sehingga, efikasi diri merupakan faktor penting pada tahap pertama bagaimana pengetahuan dan kemampuan yang baik dibutuhkan.

1.3 Perkembangan Efikasi Diri

Bandura (1986) menyatakan bahwa efikasi diri berkembang secara teratur sesuai tumbuh kembang, usia, pengalaman dan perluasan lingkungan. Bayi mulai mengembangkan efikasi dirinya sebagai usaha untuk melatih pengaruh lingkungan fisik dan sosial. Mereka mulai mengerti dan belajar mengenai kemampuan dirinya, kecakapan fisik, kemampuan sosial dan kecakapan berbahasa yang hampir secara konstan digunakan dan ditujukan pada lingkungan. Awal dari perkembangan efikasi diri dipusatkan pada orang tua kemudian dipengaruhi oleh saudara kandung, teman sebaya dan orang dewasa lainnya.

individu belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Pada usia dewasa, efikasi diri meliputi penyesuaian pada masalah perkawinan, menjadi orang tua, dan pekerjaan. Sedangkan pada masa lanjut usia, efikasi diri berfokus pada penerimaan dan penolakan terhadap kemampuannya, seiring dengan penurunan kondisi fisik dan intelektualnya.

1.4 Dimensi efikasi diri

Menurut Bandura (1997 dalam Sulistiyawati, 2010) terdapat tiga dimensi dari efikasi diri pada diri manusia, yaitu :

a. Dimensi tingkat (level)

Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika individu merasa mampu untuk melakukannya. Apabila individu dihadapkan pada tugas-tugas yang disusun menurut tingkat kesulitannya, maka efikasi diri individu mungkin akan terbatas pada tugas-tugas yang mudah, sedang, atau bahkan meliputi tugas-tugas yang paling sulit, sesuai dengan batas kemampuan yang dirasakan untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan pada masing-masing tingkat. Dimensi ini memiliki implikasi terhadap pemilihan tingkah laku yang dirasa mampu dilakukannya dan menghindari tingkah laku yang berada di luar batas kemampuan yang di rasakannya.

b. Dimensi kekuatan (strength)

Meskipun mungkin ditemukan pengalaman yang kurang menunjang. Dimensi ini biasanya berkaitan langsung dengan dimensi level, yaitu makin tiggi level taraf kesulitan tugas, makin lemah keyakinan yang dirasakan untuk menyelesaikannya. c. Dimensi generalisasi (generality)

Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang mana individu merasa yakin akan kemampuannya. Individu dapat merasa yakin terhadap kemampuan dirinya, apakah terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu atau pada serangkain aktivitas dan situasi yang bervariasi.

1.5 Proses Pembentukan Efikasi Diri

Menurut Corsini (2002 dalam Siregar, 2012) efikasi diri terbentuk melalui empat proses, yaitu: kognitif, motivasi, afektif dan seleksi yang berlangsung sepanjang kehidupan.

a. Kognitif

Yaitu kemampuan untuk memikirkan cara-cara yang digunakan, dan merancang tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu fungsi berpikir adalah untuk memprediksi kejadian sehari-hari yang akan berakibat pada masa depan. Semakin efektif kemampuan seseorang dalam analisis berpikir dan dalam berlatih, maka akan mendukung seseorang bertindak dengan tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

b. Motivasi

individu untuk mewujudkan tindakan yang diharapkan. Tiap-tiap individu berusaha memotivasi diriya dengan menetapkan keyakinan pada tindakan yang akan dilakukan, mengantisipasi pikiran sebagai latihan untuk mencapai tujuan, dan merencanakan tindakan yang akan dilaksanakannya. Motivasi dalam efikasi diri digunakan untuk memprediksi kesuksesan dan kegagalan.

c. Afektif

Yaitu kemampuan individu untuk mengatasi perasaan emosi yang ditimbulkan dari diri sendiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Afeksi berperan pada pengaturan diri individu terhadap pengaruh emosi. Afeksi terjadi secara alami dalam diri individu dengan mengontrol kecemasan dan perasaan depresif yang menghalangi pola pikir yang besar untuk mencapai tujuan.

d. Seleksi

Yaitu kemampuan individu untuk melakukan pertimbangan secara matang dalam memilih perilaku dan lingkungannya. Individu akan menghindari aktivitas dan situasi yang diyakini melebihi kemampuan yang mereka miliki, tetapi mereka siap melakukan ativitas menantang dan situasi yang mereka rasa mampu untuk mengendalikannya.

2. Interprofesional Education (IPE)

2.1 Definisi IPE

interpersonal, kelompok, organisasi dan hubungan antar organisasi sebagai proses profesionalisasi (Royal College of Nursing, 2006). IPE dapat terjadi ketika dua atau lebih mahasiswa dari program studi kesehatan yang berbeda belajar bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan kualitas pelayanan kesehatan (CAIPE, 2002).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa di dalam dunia kesehatan, IPE dapat terwujud apabila para mahasiswa dari berbagai program studi di bidang kesehatan serta disiplin ilmu terkait berdiskusi bersama mengenai konsep pelayanan kesehatan dan bagaimana kualitasnya dapat ditingkatkan demi kepentingan masyarakat luas. Secara spesifik, IPE dapat dimanfaatkan untuk membahas isu-isu kesehatan maupun kasus tertentu yang terjadi di masyarakat supaya melalui diskusi interprofesional tersebut ditemukan solusi-solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan secara efektif dan efisien. Penerapan IPE diharapkan dapat membuka mata masing-masing profesi, untuk menyadari bahwa dalam proses pelayanan kesehatan, seorang pasien menjadi sehat bukan karena jasa dari salah satu profesi saja, melainkan merupakan konstribusi dari tiap profesi yang secara terintegrasi melakukan asuhan kesehatan (HPEQ, 2011).

2.2 Manfaat dan Tujuan IPE

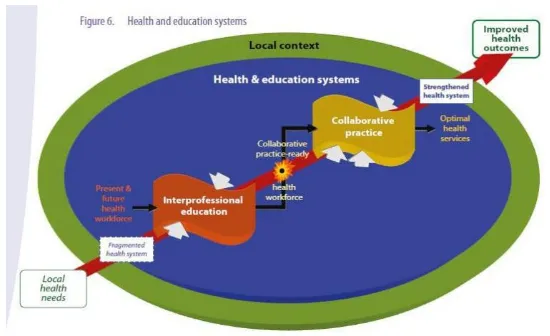

Gambar 2.1 Framework for action on interprofessional education & collaboration practice (WHO, 2010)

Gambar 2.1 memperlihatkan bagaimana IPE memegang peranan penting yaitu sebagai jembatan agar di suatu negara collaborative practice dapat dilaksanakan. IPE berdampak pada peningkatan apresiasi siswa dan pemahaman tentang peran, tanggung jawab, dan untuk mengarahkan siswa supaya berpikir kritis dan menumbuhkan sikap profesional (Galle & Rolelei, 2010).

Mahasiswa harus mampu memahami konsep IPE sedini mungkin untuk dapat bersama-sama memecahkan masalah kesehatan di kemudian hari. Mahasiswa yang sejak awal mampu bekerja secara interprofesi diharapkan sudah siap untuk memasuki dunia kerja dan masuk ke dalam tim collaborative practice. Proses IPE membentuk proses komunikasi, tukar pikiran, proses belajar, sampai kemudian menemukan sesuatu yang bermanfaat antar para pekerja profesi kesehatan yang berbeda dalam rangka penyelesaian suatu masalah atau untuk peningkatan kualitas kesehatan (Thistlethwaite & Monica, 2010).

2.3 Metode Pembelajaran IPE

Beberapa metode pembelajaran IPE yang dapat diterapkan menurut CFHC IPE 2014 adalah :

1. Kuliah klasikal

IPE dapat diterapkan pada mahasiswa menggunakan metode pembelajaran berupa kuliah klasikal. Setting perkuliahan melibatkan beberapa pengajar dari berbagai disiplin ilmu (team teaching) dan melibatkan mahasiswa dari berbagai profesi kesehatan. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum terintegrasi dari berbagai profesi kesehatan. Kuliah dapat berupa sharing keilmuan terhadap suatu masalah atau materi yang sedang dibahas.

2. Kuliah Tutorial (PBL)

Modul yang digunakan adalah modul terintegrasi. Dosen berupa team teaching dari berbagai profesi dan bertugas sebagai fasilitator dalam diskusi tersebut.

3. Kuliah Laboratorium

Kuliah laboratorium dilaksanakan pada tatanan laboratorium. Modul yang digunakan adalah modul terintegrasi yang melibatkan mahasiswa yang berasal dari berbagai profesi kesehatan.

4. Kuliah Skills Laboratorium

Skills Laboratorium merupakan metode yang baik bagi IPE karena dapat mensimulasikan bagaimana penerapan IPE secara lebih nyata. Dalam pembelajaran skills laboratorium, mahasiswa dapat mempraktekkan cara berkolaborasi dengan mahasiswa dari berbagai profesi dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien.

5. Kuliah Profesi/Klinis-Lapangan

Pendidikan profesi merupakan pendidikan yang dilakukan di rumah sakit dan di komunitas. Pada pendidikan profesi mahasiswa dihadapkan pada situasi nyata di lapangan untuk memberikan pelayanan kepada pasien nyata. Melalui pendidikan profesi, mahasiswa dapat dilatih untuk berkolaborasi dengan mahasiswa profesi lain dalam kurikulum IPE.

2.4 Hambatan IPE

penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini sebagai persiapan mahasiswa dan praktisi profesi kesehatan yang lebih baik demi praktik kolaborasi hingga perubahan sistem pelayanan kesehatan (Sedyowinarso, dkk., 2012).

Hambatan-hambatan yang mungkin muncul adalah penanggalan akademik, peraturan akademik, struktur penghargaan akademik, lahan praktek klinik, masalah komunikasi, bagian kedisiplinan, bagian profesional, evaluasi, pengembangan pengajar, sumber keuangan, jarak geografis, kekurangan pengajar interdisipliner, kepemimpinan dan dukungan administrasi, tingkat persiapan peserta didik, logistik, kekuatan pengaturan, promosi, perhatian dan penghargaan, resistensi perubahan, beasiswa, sistem penggajian, dan komitmen terhadap waktu (ACCP, 2009).

2.5 Kesiapan terhadap IPE

Kesiapan (readiness) merupakan keseluruhan sifat atau kekuatan yang membuat seseorang beraksi dengan cara tertentu. Kesiapan dapat dilihat dari antusiasme dosen dan keinginan dosen terhadap penerimaan sesuatu yang baru. Kesiapan dosen sangat mempengaruhi pelaksanaan IPE (Parsell & Bligh, 2009). Dosen yang siap dan mampu untuk menerapkan IPE adalah syarat mutlak dari penerapan IPE. Kesiapan IPE dapat dilihat dengan tiga domain umum yaitu: 1) identitas profesional, 2) teamwork, 3) peran dan tanggung jawab. Ketiga domain ini saling berhubungan dalam membangun kesiapan untuk penerapan IPE (Lee, 2009).

Fauziah,2010) menjelaskan identitas profesi adalah komponen kunci dari sebuah profesionalisme yang merupakan bagian integral dari filosofi pelayanan kesehatan. Identitas profesi harus dikembangkan seiring perkembangan zaman. Ini dapat dilakukan melalui interaksi dengan profesi lain untuk membentuk dasar pemahaman mengenai interprofesional antar tenaga kesehatan.

Teamwork dalam kolaborasi merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa dalam IPE. Kompetensi teamwork meliputi: 1) kekompakan tim, yaitu kekuatan tim yang membuat anggotanya untuk tetap setia menjadi bagian sebuah tim yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi sebuah tim, 2) saling percaya, yaitu sebuah sikap positif dari anggota tim terhadap anggota yang lainnya, meliputi perasaan, mood dan lingkungan internal kelompok, 3) berorientasi kolektif, maksudnya sebuah keyakinan bahwa pendekatan secara tim merupakan cara yang lebih kondusif dari pendekatan secara personal dalam menyelesaikan persoalan, 4) mementingkan kerja sama, yaitu sikap positif yang ditunjukkan anggota tim dengan mengacu pada bekerja sebagai tim (ACCP, 2009).