1) Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat

2) Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat

3) Departemen Preklinik Biologi dan Patobiologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat

Yohanes1, Siti Khotimah2, Muhammad In’am Ilmiawan3 Intisari

Latar Belakang: Streptococcus pyogenes merupakan bakteri penyebab tersering terjadinya faringitis akut. Beberapa penelitian menunjukkan terjadinya multidrug resistant terhadap Streptococcus pyogenes. Peningkatan resistensi bakteri Streptococcus pyogenes terhadap antibiotik memerlukan alternatif pengobatan yang berasal dari tanaman. Daun Paku Sisik Naga (Drymoglossum piloselloides L.) merupakan salah satu tanaman di Indonesia yang memiliki kandungan metabolit sekunder yang dapat berfungsi sebagai senyawa antibakteri. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kandungan senyawa metabolit sekunder, mengetahui aktivitas antibakteri, dan menentukan konsentrasi hambat minimum infusa daun paku sisik naga (Drymoglossum piloselloides L.) dalam menghambat pertumbuhan Streptococcus pyogenes. Metodologi: Skrining fitokimia menggunakan metode uji tabung. Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi cakram Kirby-Bauer dengan konsentrasi 7,5 mg/ml, 15 mg/ml, 30 mg/ml, 60 mg/ml, dan 120 mg/ml. Daun paku sisik naga (Drymoglossum piloselloides L.) diekstraksi dengan metode infundasi menggunakan pelarut akuades. Kontrol positif yang digunakan adalah Eritromisin 15 µg/disk sedangkan kontrol negatif yang digunakan adalah akuades steril. Hasil: Metabolit sekunder yang terkandung dalam infusa daun paku sisik naga (Drymoglossum piloselloides L.) yaitu fenol, flavonoid, saponin, tanin, dan terpenoid. Infusa daun paku sisik naga (Drymoglossum piloselloides L.) tidak menunjukkan adanya aktivitas antibakteri terhadapStreptococcus pyogenes.Kesimpulan:Infusa daun paku sisik naga (Drymoglossum piloselloides L.) tidak memiliki aktivitas antibakteri terhadapStreptococcus pyogenes.

1) Medical School, Faculty of Medicine, Tanjungpura University, West Borneo.

2) Departement of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Science, Tanjungpura University, West Borneo.

3) Departement of Preclinical Biology and Pathology, Faculty of Medicine, Tanjungpura University, West Borneo.

Abstract

Background: Streptococcus pyogenes is one of the most bacteria that caused acute pharyngitis. Some studies show the occurrence of multidrug resistant against Streptococcus pyogenes. The increasing of bacterial resistance against antibiotics, including Streptococcus pyogenes, requires alternative treatments that come from plants. Dragon Scales (Drymoglossum piloselloides L.) is one of the plants that has secondary metabolites which have antibacterial activity.Objective:The aim of this study was to investigate the antibacterial activity of Drymoglossum piloselloides leaves water extract, determined the secondary metabolite compounds, and determined the minimum inhibitory concentration (MIC) of Drymoglossum piloselloides leaves water extract to inhibit the growth of Streptococcus pyogenes. Methods: Phytochemical screening of water extract of Drymoglossum piloselloides leaves were performed using test tube method. Drymoglossum piloselloides leaves were extracted with infusion method using aquades. The testing of antibacterial activity was determined using Kirby-Bauer disc diffusion method with the concentration of 7,5 mg/ml, 15 mg/ml, 30 mg/ml, 60 mg/ml,and 120 mg/ml. Erythromycin 15 µg/disc was used as positive control while negative control used sterile aquades.Result:Based on phytochemical screening, water extract of Drymoglossum piloselloides leaves contained phenols, flavonoids, saponins, tanins, and terpenoid.Water extract of Drymoglossum piloselloides leaves didn’t showed antibacterial activity against Streptococcus pyogenes. Conclusion: Water extract of Drymoglossum piloselloides leaves have no antibacterial activity against Streptococcus pyogenes.

1

ini dan biasanya terdapat pada saluran pernafasan, namun tidak menimbulkan gejala penyakit. Streptococcus pyogenes dapat menginfeksi ketika pertahanan tubuh inang menurun atau ketika organisme tersebut mampu berpenetrasi melewati pertahanan inang yang ada. Bila bakteri ini tersebar sampai ke jaringan yang rentan, maka infeksi supuratif dapat terjadi.1 Streptococcus pyogenes termasuk jenis bakteri gram positif, bersifat nonmotil dan tidak berspora dari famili Streptococcaceae. Bakteri ini mempunyai berbagai struktur khas berupa streptokinase, hialuronidase, proteinase, hemolisin, polisakarida-C, protease sistein, Streptococcal Inhibitor of Complement (SIC), Streptococcal C5a Peptidase (SCPa), protein M, dan protein F yang mendukung sifat virulensinya.2

Faringitis streptokokus merupakan jenis faringitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri streptokokus grup A dengan gejala umum seperti sakit tenggorokan, demam lebih dari 38oC, eksudat tonsilar, dan adenopati servikal.3,4 Bakteri streptokokus β-hemolitik grup A (GAS, Streptococcus

pyogenes) merupakan bakteri paling umum menyebabkan penyakit faringitis akut pada sekitar 15-37% kasus pada anak dan 5-10% kasus pada orang dewasa.5,6 Faringitis streptokokus tergolong penyakit dengan sifat penularan yang tinggi terutama melalui droplet udara yang dikeluarkan melalui batuk dan bersin.7

Terdapat sekitar 616 juta kasus faringitis yang disebabkan

Streptococcus pyogenes (S. pyogenes) di seluruh dunia setiap tahunnya.8 Di Indonesia, terdapat ± 40 juta orang mengunjungi pusat pelayanan kesehatan karena faringitis setiap tahun. Faringitis merupakan salah satu penyebab utama seseorang absen bekerja atau sekolah.9 Tingkat prevalensi kasus ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) termasuk penyakit faringitis di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 mencapai 18,2%.10

Faringitis streptokokus bisa bertahan berminggu-minggu dan 20% dari kasus infeksi biasanya asimtomatik. Penyakit faringitis streptokokus yang berlangsung lama tanpa adanya pengobatan yang adekuat sering menimbulkan komplikasi-komplikasi yang mengancam jiwa. Komplikasi penyakit faringitis streptokokus yang mungkin terjadi antara lain adalah demam rematik yang timbul pada minggu 1-5 setelah infeksi akut pada saluran pernafasan oleh S. pyogenes dan merupakan komplikasi paling serius karena menimbulkan komplikasi lanjutan berupa kerusakan pada otot jantung dan katup jantung.11 Pada negara berkembang, tingkat kejadian demam rematik akut sangat tinggi. Diperkirakan terdapat 15,6 juta orang di seluruh dunia menderita penyakit jantung rematik dan terjadi 470.000 kasus baru dari demam rematik tiap tahunnya, dengan sekitar 230.000 kematian yang terjadi karena komplikasi lanjutannya.8,12Selain itu komplikasi lain terkait faringitis streptokokus, yaitu sindrom syok toksik streptokokus (Streptococcal Toxic Shock Syndrome atau STSS) dengan karakteristik syok, bakteremia, kegagalan organ pernafasan, dan multiorgan lainnya dengan tingkat kematian sekitar 30% dan demam scarlet yang sering terjadi dikarenakan eksotoksin pirogenik yang dihasilkan olehS. pyogenes.11

Sejak tahun 1954, S. pyogenes telah resisten terhadap antibiotik tetrasiklin, kemudian dilaporkan juga terjadi resistensi di berbagai negara terhadap antibiotik makrolid, termasuk juga jenis eritromisin.13,14-19 Selain itu, mulai terdapat beberapa laporan mengenai kegagalan penisilin sebagai obat lini pertama dalam mengobati faringitis streptokokus.20,21

Selain masalah resistensi, efek samping obat antibiotik untuk terapi faringitis streptokokus juga merupakan masalah besar lain yang menjadi tantangan. Penggunaan penisilin dan amoksisilin sebagai obat lini pertama cukup sering menyebabkan reaksi alergi dengan tingkat kejadian mencapai 10%.22-26 Reaksi alergi terberat berupa reaksi anafilaksis yang tergolong kelompok reaksi alergi immediate (reaksi hipersensitivitas tipe I/tipe cepat) yang terjadi akibat reaksi Immunoglobulin E (IgE) dengan

hapten determinan minor.27 Di Amerika, kasus kejadian alergi penisilin dapat ditemukan pada 1 orang dalam setiap 50 penduduk.28 Selain itu, antibiotik klindamisin sebagai antibiotik alternatif pada pasien alergi penisilin mempunyai efek samping diare pada 2-20% pasien dan kolitis pseudomembranosa dengan tingkat kejadian 0,01-10%.27

Bertitik tolak dari masalah resistensi dan efek samping obat tersebut, maka perlu dikembangkan tanaman obat yang berefek samping minimal dan berpotensi untuk mengatasi penyakit faringitis streptokokus. Penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu terutama di sebagian besar wilayah Asia Tenggara seperti India, Indonesia, Nepal, dan Sri Lanka. Pengobatan tradisional ini disebut sebagai Traditional Medicine of Complementary/ Alternative Medicine (TM/CAM). Di Asia Tenggara, TM/CAM dipantau di bawah peraturan WHO South-East Asia Region (SEAR). Saat ini, pengobatan tradisional beserta praktisinya telah diakui oleh pemerintah dan diatur dalam kebijakan nasional yang dilaksanakan di bawah pantauan WHOSouth-East Asia Region.29

Tanaman obat di Indonesia yang berpotensi digunakan sebagai alternatif antibiotik sangat banyak dikembangkan, salah satunya adalah tanaman paku sisik naga (Drymoglossum piloselloides L.). Kegunaan yang telah diketahui dari tanaman ini adalah mengobati kanker payudara, penyakit tuberkulosis, parotitis, batuk darah/hemoptisis, keputihan/Fluor Albus, kencing nanah, reumatik, dan sariawan/stomatitis aphtosa. Tanaman ini juga memiliki khasiat sebagai antiinflamasi, antitoksik, ekspektoran, dan menghentikan perdarahan (hemostatik).30

Berdasarkan penelitian Wulandari et al. (2013) dan Gede Agus et al.

(2014), ekstrak air dan etanol daun paku sisik naga (D. piloselloides L.) mengandung metabolit sekunder berupa flavonoid, steroid, triterpenoid, polifenol, saponin, dan tanin.31,32 Uji fitokimia menunjukkan bahwa isolat aktif antibakteri pada daun paku sisik naga (D. piloselloides L.) adalah senyawa flavonoid yang terkandung di dalamnya.32

Ekstrak air dan etanol daun paku sisik naga (D. piloselloides L.) memiliki aktivitas antimikroba terhadap lima jenis bakteri: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Bacillus subtilis, dan

Salmonella enteritidis dan ekstrak kloroform memiliki aktivitas antijamur terhadap dua jenis jamur: Trichophyton rubrum dan Trichophyton mentagrophytes. Penelitian yang sama juga menunjukkan hasil daun tanaman paku sisik naga (D. piloselloides L.) memiliki aktivitas antimikroba dengan tingkat sensitivitas lebih tinggi pada bakteri gram positif daripada bakteri gram negatif.33

Penelitian mengenai aktivitas infusa daun paku sisik naga (D. piloselloides L.) sebagai antibakteri S. pyogenes hingga saat ini belum dilakukan. Penggunaan daun paku sisik naga (D. piloselloides L.) sebagai tanaman obat ditujukan untuk mengembangkan jenis antibakteri baru yang memiliki efek samping minimal terhadap patogen aktif S. pyogenes

dan untuk mengatasi permasalahan resistensi yang mungkin timbul dalam pengobatan faringitis steptokokus. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, maka perlu dilakukan penelitian mengenai aktivitas antibakteri infusa daun paku sisik naga (D. piloselloides L.) terhadap pertumbuhan bakteri S. pyogenes dengan metode penyarian yang secara empirik digunakan oleh masyarakat.

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan November 2015- Januari 2016. Penelitian dilakukan di Laboratorium Mikroskopik Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dan Laboratorium Non-Mikroskopik Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura.

Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas baskom, ayakan, gunting, pisau, jangka sorong, pinset, pipet tetes, mikropipet, tabung

reaksi, rak tabung, cawan petri, desikator, krusibel, termometer, inkubator,

hot plate, timbangan analitik, blender, batang pengaduk, bunsen, jarum ose, autoklaf, lemari pendingin, oven, laminary air flow cabinet, kaca objek, kaca penutup, mikroskop, masker, dan sarung tangan. Kain lap, talenan, penjepit, colony counter, cawan porselen, rak pengering, sentrifugator, sikat lembut, tabung Erlenmeyer, rak pengering dari bahan

stainless,danwater bath.

Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan adalah simplisia daun paku sisik naga (D. piloselloides L.), biakan murni bakteri Streptococcus pyogenes, media agar darah (Blood Agar), media Mueller-Hinton Agar(MHA), spiritus, asam asetat glasial, asam klorida pekat, asam sulfat pekat, besi (III) klorida 1%, besi (III) klorida 5%, kalium iodida (KI), serbuk magnesium, pereaksi Mayer, pereaksi Wagner, pereaksi Dragendroff, larutan NaCl 0,9%, antibiotik standar eritromisin 15 µg/disk, antibiotik basitrasin 0,2 µg/disk, larutan standar (Mc Farland 0,5), kertas saring no.1, safranin, gentian ungu, lugol, akuades steril, alkohol,aluminium foil, kain kasa, kertas saring Whatman no.42, kertas tisu, kertas label, kapas, karet gelang, kertas koran, batang lidi, dan plastik tahan panas.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium. Konsentrasi infusa daun paku sisik naga (D. piloselloides L) yang digunakan adalah 7,5 mg/ml, 15 mg/ml, 30 mg/ml, 60 mg/ml,dan 120 mg/ml. Kontrol positif yang digunakan adalah eritromisin 15 µg/disk dan kontrol negatif adalah akuades steril.

Prosedur Penelitian

Pengolahan Sampel dan Pembuatan Simplisia

Daun segar yang telah dipetik dan dikumpulkan kemudian disortir. Sortasi dilakukan terhadap tanah dan kerikil, rumput-rumputan, bahan tumbuhan lain atau bagian lain dari tumbuhan yang tidak digunakan, dan bagian tumbuhan yang rusak. Setelah itu, daun dicuci dengan air bersih yang mengalir. Tahap berikutnya, daun dirajang kemudian dijemur di bawah sinar matahari tidak langsung selama 3 sampai 4 hari. Daun kemudian diletakkan pada rak-rak pengering berupa stainless steel yang harus dijaga kebersihannya. Penyebaran bahan di atas rak pengering harus dilakukan setipis mungkin agar cepat kering. Pengering diatur pada suhu 400C-600C selama 48 jam. Setelah kering, daun-daun yang telah menjadi simplisia itu disortasi kering dengan cara memisahkannya dari simplisia yang terlalu gosong, rusak, atau terkena kotoran. Kemudian dilakukan pengecilan ukuran dengan menggunakan blender dan disimpan di dalam wadah yang tertutup, kering, dan bersih dan dijauhkan dari sinar matahari secara langsung.34

Pembuatan Infusa Daun Paku Sisik Naga

Infusa dibuat dengan metode infundasi dengan cara membuat larutan stok dengan konsentrasi 120 mg/ml dengan cara memasukkan 12 gram serbuk simplisia daun paku sisik naga (D. piloselloides L.) ke dalam 100 ml akuades dalam Erlenmeyer. Erlenmeyer diletakkan dalam gelas beker berisi air dan dipanaskan di atas Hot plate selama 15 menit dihitung setelah larutan mencapai suhu 90oC. Sambil diaduk, air rebusan disaring dengan menggunakan kain flanel steril ke dalam erlenmeyer steril. Untuk mencukupi kekurangan air, ditambahkan akuades steril yang mendidih melalui ampasnya hingga volume mencapai 100 ml.35

Skrining Fitokimia Pemeriksaan Alkaloid

Infusa sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan 1 ml HCl 2 N. Masing-masing 1 ml filtrat diambil dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi 1, 2, dan 3. Kemudian ditambahkan dua tetes pereaksi Mayer pada tabung 1, dua tetes pereaksi Wagner pada tabung reaksi 2, dan dua tetes pereaksi Dragendroff pada tabung reaksi 3. Hasil positif ditandai dengan terbentuk endapan putih pada tabung reaksi 1, endapan coklat pada tabung reaksi 2, dan endapan orange pada tabung reaksi 3. Pemeriksaan diulang tiga kali.

Pemeriksaan Fenol

Infusa sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan tiga tetes air panas dan tiga tetes pereaksi besi (III) klorida 1%. Perubahan warna larutan menjadi warna hijau, biru atau ungu menunjukkan adanya senyawa fenol. Pemeriksaan diulang tiga kali.

Pemeriksaan Flavonoid

Infusa sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan dengan serbuk magnesium sebanyak 1 g dan 1 ml larutan asam klorida pekat. Perubahan warna larutan menjadi warna kuning menandakan adanya flavonoid. Pemeriksaan diulang tiga kali.

Pemeriksaan Saponin

Infusa sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 10 ml air, setelah itu dikocok dengan kuat selama 10 menit lalu dibiarkan selama 10 menit. Buih/busa yang terbentuk dan bertahan lebih dari 10 menit menunjukkan adanya saponin. Pemeriksaan diulang tiga kali.

Pemeriksaan Tanin

Infusa sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 3 tetes besi (III) klorida 5%. Bila terbentuk warna biru tua menunjukkan adanya tanin. Pemeriksaan diulang tiga kali.

Pemeriksaan Terpenoid-Steroid

Infusa sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan dengan 1 ml asam asetat glasial dan 1 ml larutan asam sulfat pekat. Jika warna larutan berubah menjadi biru atau ungu, menandakan adanya kelompok senyawa steroid, jika warna larutan berubah menjadi merah menunjukkan adanya kelompok senyawa terpenoid. Pemeriksaan diulang tiga kali.

Karakterisasi Bakteri Uji

Karakterisasi bakteri uji dilakukan dengan pewarnaan gram, uji hemolisis darah, dan uji basitrasin pada agar darah.

Prekultur Bakteri

Prekultur dibuat dengan cara menginokulasikan 4 ose kultur bakteri dari agar miring NA ke dalam 4 tabung berisi agar miring MHA. Kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC.

Perhitungan Jumlah Bakteri

Jumlah bakteri yang diuji dihitung berdasarkan perhitungan kekeruhan yang disetarakan dengan Mc Farland 0,5 dengan jumlah bakteri 108 sel/ml. Sebanyak 2 ose kultur bakteri uji dalam NaCl 0,9% dikocok sampai kekeruhannya sama dengan larutan Mc Farland 0,5 sehingga diperoleh jumlah bakteri uji sebesar 108sel/ml.

Kontrol Negatif dan Kontrol Positif

Kontrol negatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuades steril. Kontrol positif yang digunakan dalam penelitian ini adalah eritromisin 15µg/disk.

Uji Aktivitas Bakteri

Pengujian daya hambat infusa daun paku sisik naga terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes dilakukan dengan metode difusi cakram menggunakan kertas saring berdiameter 6 mm. yakni kapas usap steril dicelupkan ke dalam suspensi bakteri uji yang telah disesuaikan kekeruhan suspensi inokulumnya, kemudian kapas diputar beberapa kali dan ditekan ke dinding tabung di atas cairan untuk menghilangkan inokulum yang berlebihan pada kapas. Setelah itu, bakteri uji diinokulasikan pada permukaan media MHA dengan mengulaskan kapas berisi suspensi bakteri di seluruh permukaan media. Prosedur ini diulangi sebanyak dua kali dengan pemutaran media MHA setidaknya 60o untuk memastikan pemerataan inokulum pada seluruh permukaan agar.36 Tahap berikutnya, kertas cakram yang telah direndam dalam larutan sampel infusa daun paku sisik naga (D. piloselloides L.) dan kontrol negatif akuades steril selama 15 menit ditempatkan pada permukaan media MHA yang telah diinokulasi bakteri uji menggunakan pinset steril. Setelah itu, baru masing-masing kertas cakram berukuran 6 mm sebanyak 4 buah diletakkan di atas media MHA tersebut dengan jarak tiap cakram sebesar 3 cm dan dari tepi lempeng sebesar 2 cm.36,37

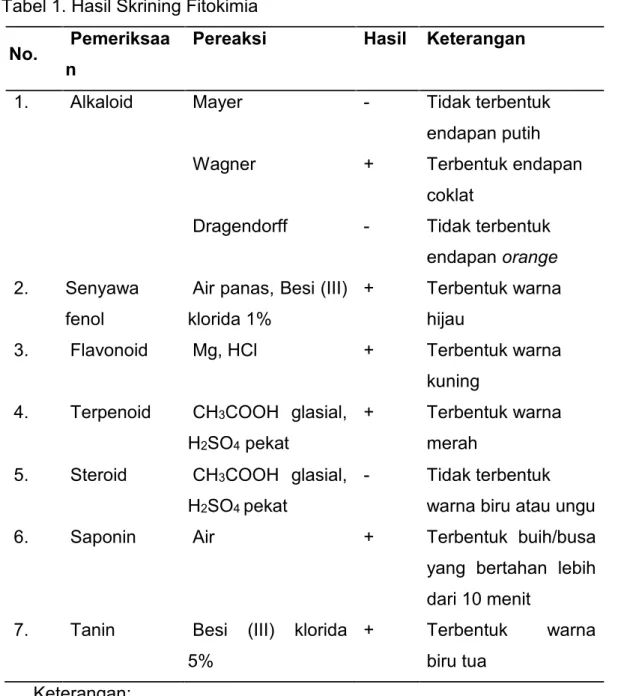

HASIL DAN PEMBAHASAN Skrining Fitokimia

Tabel 1. Hasil Skrining Fitokimia

No. Pemeriksaa n

Pereaksi Hasil Keterangan

1. Alkaloid Mayer - Tidak terbentuk

endapan putih

Wagner + Terbentuk endapan

coklat

Dragendorff - Tidak terbentuk

endapanorange

2. Senyawa

fenol

Air panas, Besi (III) klorida 1%

+ Terbentuk warna

hijau

3. Flavonoid Mg, HCl + Terbentuk warna

kuning

4. Terpenoid CH3COOH glasial,

H2SO4pekat

+ Terbentuk warna

merah

5. Steroid CH3COOH glasial,

H2SO4pekat

- Tidak terbentuk

warna biru atau ungu

6. Saponin Air + Terbentuk buih/busa

yang bertahan lebih dari 10 menit

7. Tanin Besi (III) klorida

5%

+ Terbentuk warna

biru tua Keterangan:

(+) : Hasil positif, terdapat kandungan senyawa (-) : Hasil negatif, tidak terdapat kandungan senyawa

Identifikasi Bakteri Uji

Hasil pewarnaan gram pada bakteri uji menunjukkan bakteri gram positif berbentuk kokus dan tersusun seperti rantai. Pada uji hemolisis

menunjukkan zona hambat bening (hemolisis sempurna/hemolisis tipe beta) di sekitar koloni. Pada uji basitrasin pada agar darah didapatkan zona hambat.

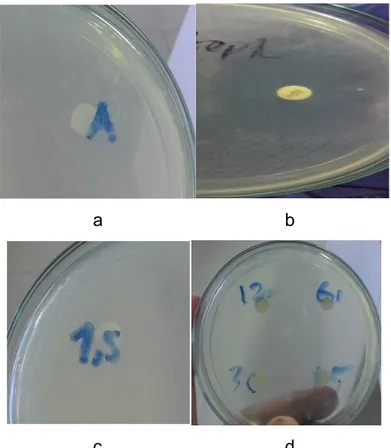

a b c

Gambar 1. Hasil Karakterisasi Bakteri Uji

a. Pewarnaan Gram: Bakteri gram positif berbentuk kokus berantai

b. Uji Hemolisis : Zona hemolisis jernih (hemolisis sempurna) c. Uji Basitrasin: Terdapat zona hambat di sekitar diskus.

Uji Aktivitas Antibakteri

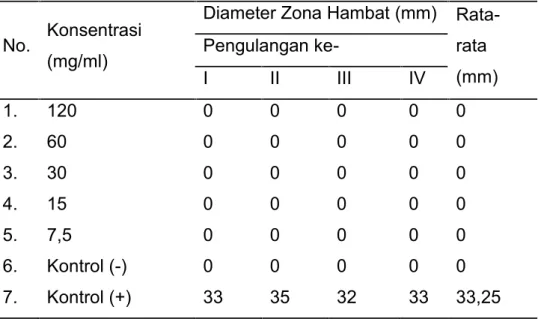

Tabel 2. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri No. Konsentrasi

(mg/ml)

Diameter Zona Hambat (mm) Rata-rata (mm) Pengulangan ke-I II III IV 1. 120 0 0 0 0 0 2. 60 0 0 0 0 0 3. 30 0 0 0 0 0 4. 15 0 0 0 0 0 5. 7,5 0 0 0 0 0 6. Kontrol (-) 0 0 0 0 0 7. Kontrol (+) 33 35 32 33 33,25 Keterangan:

Antibiotik eritromisin sebagai kontrol positif menunjukkan adanya aktivitas antibakteri yang ditandai dengan adanya zona hambat yang terbentuk setelah inkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC dengan diameter zona hambat rata-rata 33,25 mm setelah diukur menggunakan jangka sorong. Diameter rata-rata 33,25 mm pada kontrol positif dengan empat kali pengulangan menunjukkan bahwa eritromisin masih sensitif terhadap bakteri S. pyogenes. Kepekaan antibakteri menggunakan eritromisin 15 μg/disk dilihat berdasarkan ukuran zona hambat yang terbentuk setelah inkubasi yaitu ≥ 21 mm diinterpretasikan sebagai sensitif, 16-20 mm intermediate, ≤ 15 mm resisten.36 Akuades steril sebagai kontrol negatif tidak memiliki aktivitas antibakteri yang ditandai dengan tidak adanya zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram. Hal ini menunjukkan bahwa akuades yang digunakan sebagai pelarut dalam ekstraksi tidak memiliki aktivitas antibakteri. Hasil uji aktivitas antibakteri infusa daun paku sisik naga (D. piloselloides L.) dengan variasi konsentrasi 120 mg/ml, 60 mg/ml, 30 mg/ml, 15 mg/ml, dan 7,5 mg/ml dengan empat kali pengulangan setelah diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC menunjukkan tidak adanya aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhanS. pyogenes.

a b

c d

Gambar 2. Hasil uji Aktivitas Antibakteri Infusa Daun Paku Sisik Naga dan Kelompok Kontrol

a. Kontrol negatif b. Kontrol positif

c. Konsentrasi 7,5 mg/ml

d. Konsentrasi 15 mg/ml, 30 mg/ml, 60 mg/ml, 120 mg/ml Tidak adanya aktivitas antibakteri infusa daun paku sisik naga (D. piloselloides L.) diduga dipengaruhi oleh pemilihan metode ekstraksi dan faktor virulensi bakteri uji. Pemilihan metode ekstraksi diduga mempengaruhi kadar senyawa metabolit sekunder yang dapat tersari. Metode ekstraksi dibagi menjadi cara dingin dan cara panas. Ekstraksi cara dingin yaitu maserasi dan perlokasi, sedangkan ekstraksi cara panas yaitu refluks, soxhlet, digesti, dan infus.7 Pelarut merupakan faktor yang penting dalam proses ekstraksi. Pelarut yang digunakan adalah pelarut yang dapat menyari sebagian besar metabolit sekunder yang diinginkan dalam simplisia.38

Pada dasarnya pelarut polar akan melarutkan solut yang bersifat polar dan pelarut non-polar akan melarutkan solut yang bersifat nonpolar.39 Pada penelfitian ini digunakan metode ekstraksi infus atau infundasi dengan pelarut air. Air merupakan pelarut yang bersifat polar dengan sifat kepolaran yang sangat tinggi.40 Pertimbangan air dipakai sebagai penyari karena air mudah diperoleh dan murah, stabil, tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar, tidak beracun, dan alamiah. Namun penggunaan air sebagai pelarut memiliki beberapa kerugian yaitu, tidak selektif, sari dapat ditumbuhi kapang dan kuman dan cepat rusak, serta untuk pengeringan diperlukan waktu lama.35

Aseton, metanol dan etanol merupakan pelarut yang bersifat semipolar. Aseton merupakan pelarut yang paling baik dalam mengekstraksi gugus fenol, namun ekstraksi tersebut akan menimbulkan residu aseton yang banyak.41 Metanol bersifat lebih polar dibandingkan etanol namun bersifat sitotoksik.42 Ekstrak etanol lebih efektif pada tumbuhan yang mengandung polifenol, karena ekstrak etanol memiliki polaritas yang hampir sama dengan polifenol. Pelarut air memiliki tingkat kelarutan yang rendah dibandingkan dengan pelarut metanol dan etanol, dimana tingkat kelarutan air adalah 29,775%, metanol 39,858%, dan etanol 42,375%. Rendahnya tingkat kelarutan tersebut menyebabkan kemampuan air dalam menyari senyawa metabolit menjadi kurang.43

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati et al. (2013) menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun kelor (Moringa oleifera) memiliki aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa dibandingkan dengan ekstrak air dari daun kelor (Moringa oleifera).44 Hal ini diduga karena pelarut etanol memiliki tingkat kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan pelarut air sehingga senyawa metabolit sekunder yang memiliki aktivitas antibakteri dapat tersari lebih banyak. Menurut Arifianti et al. (2014), pelarut etanol merupakan pelarut pengekstraksi yang paling dipilih untuk pembuatan ekstrak.45 Dugaan tersebut diperkuat oleh penelitian Hanina (2014) dan Sepra (2015) menunjukkan bahwa paku sisik naga

memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Streptococcus viridans, Escherichia coli, dan Staphylococcus epidermidis. Pada penelitian-penelitian tersebut menggunakan metode ekstraksi dengan pelarut metanol dan etanol.46,47

Air merupakan pelarut universal, memiliki polaritas yang paling besar.42 Penggunaan pelarut air diharapkan dapat menyari senyawa-senyawa metabolit sekunder yang bersifat polar. Alkaloid, tanin, flavonoid, fenol dan saponin merupakan senyawa yang bersifat polar, sedangkan triterpenoid merupakan senyawa yang bersifat non polar.48,49 Pada skrining fitokimia yang dilakukan terhadap infusa daun paku sisik naga (D. piloselloides L.), diketahui bahwa terdapat kandungan senyawa metabolit berupa fenol, flavonoid, terpenoid, saponin dan tanin. Fenol, flavonoid, saponin dan tanin merupakan senyawa yang bersifat polar sehingga dapat tersari oleh air yang bersifat polar, sedangkan hasil positif pada terpenoid diduga karena terpenoid merupakan kelompok triterpenoid, dimana beberapa senyawa triterpenoid yang memiliki struktur siklik berupa alkohol, aldehid atau asam karboksilat dengan gugus –OH mengakibatkan senyawa ini bersifat semipolar sehingga dapat disari oleh pelarut yang bersifat polar seperti air.48

Senyawa-senyawa metabolit yang terkandung dalam infusa daun paku sisik naga (D. piloselloides L.) memiliki mekanisme sebagai antibakteri yang berbeda-beda. Fenol dapat menghambat pertumbuhan bakteri karena dapat mengoksidasi bakteri dengan cara merusak dinding sel bakteri, menghilangkan substrat, menonaktifkan enzim, berikatan dengan adhesin yang merupakan protein pada bakteri.50 Flavonoid yang merupakan turunan senyawa fenol bekerja sebagai antiseptik dan disinfektan dengan cara denaturasi dan koagulasi protein sel bakteri. Pada konsentrasi yang rendah terbentuk kompleks protein-fenol dengan ikatan lemah dan segera mengalami peruraian sehingga aktivitas antibakterinya menjadi lemah.51 Penelitian yang dilakukan oleh Manimozhi

dalam suatu ekstrak maka akan semakin baik kemampuannya menghambat petumbuhan bakteri.52 Saponin bekerja sebagai antibakteri dengan cara meningkatkan permeabiitas membran sel. Struktur yang berperan sebagai antibakteri adalah aglikon yang masuk ke dalam lapisan lipid bilayer bakteri. Saponin dengan konsentrasi tinggi mampu melisiskan membran sel, sementara saponin dengan konsentrasi rendah hanya mampu berinteraksi dengan membran sel tetapi tidak sampai melisiskan sel.53 Tanin memiliki aktivitas antibakteri dengan merusak komponen membran sel, dinding sel, enzim, materi genetik, maupun komponen berprotein lainnya.54 Sifat antibakteri tanin tergantung pada berat molekul dan konsentrasi tanin yang digunakan. Tanin dengan berat molekul rendah memiliki aktivitas yang lebih baik daripada tanin dengan berat molekul yang lebih besar.55 Penelitian yang dilakukan oleh Al-Ani et al. (2008) menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi tanin yang digunakan maka semakin besar diameter zona hambat bakteri yang terbentuk.56 Terpenoid yang bersifat lipofilik memiliki aktivitas antibakteri dengan cara merusak membran sel bakteri, senyawa ini akan bereaksi dengan sisi aktif membran, melarutkan konstituen lipid dan meningkatkan permeabilitasnya.57 Adanya senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam infusa daun paku sisik naga (D. piloselloides L.) yang hanya dideteksi secara kualitatif lewat skrining fitokimia diduga berjumlah sedikit sehingga tidak cukup adekuat dalam menghambat pertumbuhan bakteriS. pyogenes.

Faktor virulensi bakteri uji diduga turut mempengaruhi hasil uji antibakteri infusa daun paku sisik naga (D. piloselloides L.).Streptococcus pyogenes merupakan bakteri gram positif yang memiliki berbagai faktor virulensi yang dapat menyebabkan bakteri ini tahan terhadap senyawa antibakteri ini antara lain kapsul hialuronat dan protein-protein yang disekresi. Bakteri S. pyogenes diselubungi oleh kapsul yang terdiri dari asam hialuronat yang berfungsi untuk resistensi terhadap pagositosis dan untuk perlekatan bakteri terhadap sel epitel pejamu.58 Pada lapisan

membran luar terdapat molekul protein khusus yang disebut porin yang memungkinkan terjadinya difusi pasif komponen hidrofilik dengan berat molekul rendah sehingga molekul antibakteri yang cenderung berukuran besar relatif lambat saat menembus membran luar yang menyebabkan bakteri relatif lebih resisten terhadap antibakteri.10 Protein M yang merupakan faktor virulensi utama bakteri S. pyogenes yang tampak seperti rambut pada permukaan sel dan bersifat tahan panas dan resisten terhadap pagositosis.59 Bakteri ini juga mensekresi 2 jenis hemolisin yakni streptolisin O dan streptolisin S yang dapat menghancurkan eritrosit, leukosit polimorfonuklear, trombosit, dan organel sel dengan membuat lubang pada membran sel.60 Faktor virulensi bakteri menggambarkan kekuatan suatu strain dalam pertahanan terhadap pajanan zat antibakteri. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, S. pyogenes memiliki berbagai faktor virulensi yang membuatnya mampu bertahan terhadap sistem imun maupun antibakteri.

Selain pemilihan pelarut dalam ekstraksi dan faktor virulensi bakteri uji, faktor lain yang diduga turut mempengaruhi uji aktivitas antibakteri yaitu faktor teknis dan faktor biologis.36 Faktor teknis yang dapat mempengaruhi aktivitas antibakteri secara in vitroadalah jumlah inokulum, suhu, dan lama inkubasi.9Faktor-faktor teknis tersebut dapat dikendalikan oleh peneliti selama penelitian. Jumlah inokulum telah disesuaikan dengan standar 0,5 Mc Farland atau setara dengan 1 x 108 bakteri/mL. Proses inkubasi juga telah diatur dalam keadaan yang optimal dengan suhu inkubasi 37oC dan lamanya inkubasi selama 24 jam.

Faktor biologis terdiri dari persisters dan resistensi.36 Persisters berasal dari sel-sel yang dorman atau bereplikasi dengan lambat sehingga tidak dapat dibunuh oleh zat antibakteri. Tingkat membunuh suatu antibakteri berbanding lurus dengan laju pertumbuhan bakteri. Dengan demikian, semakin lambat laju pertumbuhan bakteri, semakin lambat efek bakterisida suatu agen antibakteri. Faktor persisters sudah dikendalikan dengan penggunaan inokulum yang tidak lebih dari 24 jam atau inokulum

fase logaritmik dimana pada fase ini bakteri sedang aktif membelah sehingga diharapkan efek antibakteri dapat optimal.61

Faktor biologis berikutnya adalah resistensi. Beberapa mekanisme yang menyebabkan bakteri bersifat resisten terhadap agen antibakteri antara lain, produksi enzim yang menghancurkan zat aktif, mengubah permeabilitasnya, mengubah target struktural untuk antibakteri, melakukan perubahan jalur metabolik dan perubahan enzim yang masih dapat melakukan fungsi metaboliknya tetapi kurang dipengaruhi oleh obat.10 Penelitian yang dilakukan oleh Dundar et al (2010) dan Ardanuy et al

(2010) menunjukkan bahwa terjadi resistensi bakteri S. pyogenes

terhadap antibiotik golongan makrolid dan tetrasiklin secara klinis.14,15 Makrolid dan tetrasiklin merupakan antibiotik yang sama-sama memiliki mekanisme kerja dengan menghambat sintesis protein bakteri.62 antibiotik tersebut memiliki mekanisme kerja yang hampir serupa dengan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada infusa daun sisik naga (D. piloselloides L.) yang sebagian besar menghambat sintesis asam nukleat bakteri, sehingga diduga tidak adanya efek antibakteri infusa daun paku sisik naga (D. piloselloides L.) terhadap pertumbuhan S. pyogenes

diakibatkan adanya cara kerja resistensi bakteri yang serupa terhadap beberapa antibiotik tersebut. Resistensi merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh peneliti.

Faktor-faktor seperti pemilihan metode ekstraksi, faktor virulensi bakteri yang telah dijelaskan diatas merupakan beberapa penyebab yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini yaitu tidak ditemukannya aktivitas antibakteri infusa daun paku sisik naga (D. piloselloides L.) terhadapS. pyogenes.

KESIMPULAN DAN SARAN

Senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam infusa daun paku sisik naga (Drymoglossum piloselloides L.) adalah fenol, flavonoid, tanin, saponin, dan triterpenoid. Infusa daun paku sisik naga

(Drymoglossum piloselloides L. ) tidak memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteriS. pyogenes.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai infusa daun paku sisik naga (Drymoglossum piloselloides L.) terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif lainnya. Serta perlu penelitian lebih lanjut menggunakan pelarut lainnya seperti etanol dan metanol.

DAFTAR PUSTAKA

1. Cunningham, M.W., Phatogenesis of Group A Streptococcal Infection, Clin Microbiol Rev.,13(3). 2008. hal. 470-511.

2. Choby BA.Diagnosis and treatment of streptococcal pharyngitis dalam jurnal Am Fam Physician,2009 Mar 1 ;79 (5) : Chattanooga. 2009. hal.383-390.

3. Dorland WA Newman. Kamus Saku Kedokteran Dorland Ed.28 (alih Bahasa : Albertus Agung Mahode). Jakarta : EGC. 2011. hal. 1873.

4. Cohen R, Poradosu R, Kasper DL. Group A streptococcus

epidemiology and vaccine implications. Oxford Journals : Clinical Infection Diseases. Oxford. 2007; hal.1:45(7) : 863-5.

5. Shaikh N, Leonard E, Martin JM. Prevalence of streptococcal pharyngitis and streptococcal carriage in children: a meta-analysis. Pediatrics. 2010; hal. 126: e557–e564.

6. Pommerville JC. Alcamo’s Fundamentals of Microbiology. Ed ke-9. Sudbury: Jones & Bartlett Publisher. 2011; hal.304-305.

7. Carapetis JR, Steer AC, Mulholland EK, Weber M. The global burden of group A streptococcal diseases.Lancet Infect Dis. 2005; 5(11):685-94.

8. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2012. http://www. depkes.go. id. Diakses 25 Oktober 2015.

9. Depkes RI. Profil Kesehatan Indonesia 2013. 2013; hal.347.

10. Geo Brooks, Karen C.Carroll, Janet Butel, Stephen Morse. Jawetz Melnick & Adelbergs Medical Microbiology Ed. 26. New York : McGraw-Hill Company. 2012. E-book chapter 15.

11. Carapetis JR. Rheumatic heart disease in developing countries.N Engl J Med. 2007;357(5):439-41.

12. Madigan MT, John MM, David AS, David PC. Brock Biology of Microorganisms 13th edition, USA: Pearson Education, Upper Saddle River, NJ. 2011.

13. Lowbury EJL, Cason JS. Aureomycin therapy for S. pyogenes in burns. Br Med J. 1954 hal. 914–915.

14. Dundar D, Sayan M, Tamer GS. Macrolide and tetracycline resistance and emm type distribution of Streptococcus pyogenes isolates

recovered from Turkish patients. Microb Drug Resist. 2010; 16:279– 284.

15. Ardanuy C, Domenech A, Rolo D, et al. Molecular characterization of macrolide and multidrug-resistant Streptococcus pyogenes isolated from adult patients in Barcelona, Spain (1993–2008). J Antimicrob Chemother. 2010; 65:634–643.

16. Pavlovic L, Grego E, Sipetic-Grujicic S. Prevalence of macrolide resistance in Streptococcus pyogenes collected in Serbia. Jpn J Infect Dis. 2010; 63:275– 276.

17. Syriopoulou VP. Macrolide resistance in Streptococcus pyogenes: prevalence, resistance determinants, and emm types. Diagn Microbiol Infect Dis. 2009; 64(3):295-9.

18. Chang H, Shen X, Fu Z, et al. Antibiotic resistance and molecular analysis of Streptococcus pyogenes isolated from healthy school children in China. Scand J Infect Dis. 2010; 42:84–89.

19. Hraoui M, Boutiba-Ben BI, Doloy A, et al. Epidemiological markers of Streptococcus pyogenes strains in Tunisia. Clinical Microbiology Infection. 2011; 17:63–68.

20. Kim KS, Kaplan EL. Association of penicillin tolerance with failure to eradicate group A streptococci from patients with pharyngitis. J Pediatr. 1985;107(5):681-4.

21. Ogawa T, Terao Y, Sakata H et al. Epidemiological characterization of Streptococcus pyogenes isolated from patients with multiple onsets of pharyngitis.FEMS Microbiol Lett. 2011; 318: 143–151.

22. Solensky R, Earl H, Gruchalla RS. Clinical approach to penicillin-allergic patients: a survey. Ann Allergy Asthma Immunol. 2000; 84:329-33.

23. Solensky R. Drug desensitization. Immunol Allergy Clin N Am. 2004; 24:425-43.

24. Park MA, Li JTC. Diagnosis and management of penicillin allergy.

Mayo Clin Proc.2005; 80:405-10.

25. Pichichero ME. A review of evidence supporting the American Academy of Pediatrics recommendations for prescribing cephalosporin antibiotics for penicillin-allergic patients. Pediatrics. 2005; 115:1048-57.

26. Gruchalla RS, Pirmohamed M. Antibiotic allergy. NEJM . 2006; 354:601-9.

27. Nafrialdi, Setawati A. Farmakologi dan Terapi Edisi 5. Jakarta: Departemen Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran UI. 2007; hal. 670-671 & 727.

28. The Medical News. Antibiotics for Streptococcus pyogenes. 2004. www.themedicalnews. com. Diakses 16 November 2015.

29. World Health Organization (WHO), Guidelines for the Regulation of Herbal Medicines in the South-East Asia Region (SEAR),New Delhi : WHO. 2004; dapat diakses di situs http://www.searo.who.int

/entity/medicines /documents/sea-trad.med-82/en/. Diakses 24 Oktober 2015.

30. Wijayakusuma Hembing. Atasi Kanker dengan Tanaman Obat. Jakarta: Puspa Swara. 2008. hal. 52.

31. Wulandari ET, Elya B, Hanani E, Pawitan JA, In Vitro Antioxidant and Cytotoxicity Activity of Extract and Fraction Pyrrosia piloselloides (L) M.G Price International Journal of PharmTech Research volume 5 no.1. USA : Sphinx Knowledge House. 2013; hal. 119-125.

32. Gede Agus SC, I Gusti AGB, Emmy S. Isolasi dan Identifikasi Senyawa Aktif Anti Bakteri pada Daun Herba Sisik Naga (Drymoglossum piloselloides Presl.). Jurnal Kimia 8(1). Bali. 2014; hal. 83-90.

33. Somchit MN,et al. In Vitro Anti-Fungal and Anti-Bacterial Activity of Drymoglossum piloselloides L.Presl. Against Several Fungi Responsible for Athlete’s foot and Common Pathogenic Bacteria. African Journal of Microbiology Research Vol. 5 (21). 2011: hal. 3537-3541.

34. Gunawan D, Mulyani S. Ilmu Obat Alam (Farmakognosi). Jakarta: Penebar Swadaya. 2004.

35. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Sediaan Galenik. Jakarta : Depkes RI. 1999.

36. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance Standards for Anti-microbial Susceptibility Testing; Twenty-Fourth Informational Supplement. USA : CLSI. 2014. hal. 94-96.

37. Waluyo L. Mikrobiologi Umum, Ed revisi. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. 2007.

38. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Farmakope Indonesia, Ed ke-4, Jakarta : Depkes RI. 1995. hal. 22.

39. Maliana Y, Siti K, Farah D. Aktivitas Antibakteri Kulit Garciana mangostana Linn. Terhadap Pertumbuhan Falvobacterium dan Enterobacter dari Coptoterms Curvignathus Holmgren, Jurnal Protobint. 2013. 2(1):7-11.

40. Sadek P. Solvent Miscibility and Viscosity Chart. The HPLC Solvent Guide. Wiley-Interscience. 2002.

41. Dzen SM, Roekitiningsih, Santoso S, Winarsih S. Bakteriologi Medik, Bayumedia Publishing, Malang. 2003.

42. Singh SK, Tiwari RM, Sinha SK, Danta CC, Prasad SK. Antimicrobial evaluation of mangiferin and its synthesized analogue. Asian Pasific Journal of Tropical Biomedicine 2012. 2011; S884-S887.

43. Septiana AT., Asnani A. Kajian Sifat Fisikokimia Ekstrak Rumput Laut Coklat Sargassum duplicatum Menggunakan Berbagai Pelarut dan Metode Ekstraksi,Jurnal AgrointekVolume 6, No. 1. 2012

44. Kurniawati S, Murwani S, Winarso D. Perbandingan Potensi Antibakteri Ekstrak Air dengan Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa oleifera) terhadap Pertumbuhan Bakteri Pseudomonas aeruginosa

NN-1-PKH secara In Vitro, Universitas Brawijaya, Program Studi Kedokteran Hewan. 2013.

45. Arifianti, L; Oktariana, R.D; kusumawati, I., 2014. Pengaruh Jenis Pelarut Pengakstraksi terhadap Kadar Sinensetin dalam Ekstrak Daun

Orthosiphon stamineus, Benth. E-Journal Planta Husada Vol.2,No.1 April 2014.

46. Haninah, Pujiana EL, Melok AW. Daya Antibakteri Ekstrak Daun Sisik Naga (Drymoglossum piloselloides [L] Presl.) terhadap Streptococcus viridans. Jember: Universitas Jember, 2014.

47. Sepra JP. Aktivitas Antibakteri Fraksi Metanol Herba Sisik Naga (Drymoglossum piloselloides [L] Presl.) terhadap Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus epidermidis. Pontianak: Universitas Tanjungpura; 2015.

48. Harborne JB. Metode Fitokimia Penentuan Cara Modern Menganalisis Tumbuhan. Bandung : ITB. 1987.

49. Markham KR. Cara Mengidentifikasi Flavonoid, diterjemahkan oleh Kosasih Padmawinata, 15, Penerbit ITB, Bandung. 1988.

50. Cowan M. Plant Products as Antimicrobial Agents, Clinical Microbiology Reviews, 12(4): 1999;564-82.

51. Siswandono, Soekardjo B. Kimia Medisinal, Airlangga University Press, Surabaya. 1995

52. Manimozhi DM, Sankaranarayanan S, Sampathkumar G. Evaluating The Antibacterial Activity Of Flavonoids Extracted From Ficus Benghalensis International Journal of Pharmaceutical and Biological Research(IJPBR) Vol 3 Issue 1. 2012.

53. Hassan SM. Antimicrobial Activities Of SaponinRich Guar Meal Extract,Poultry Science, A&M University, Texas; 2008 (Disertasi). 54. Sabir A. Aktivitas Antibakteri Flavonoid Propolis Trigona sp terhadap

Bakteri Streptococcus mutans (in vitro). Majalah Kedokteran Gigi; 38(3): 2005; 135-41.

55. Costabile, A; Sanghi, S; Pelaez, S.M; Harvey IM, Gibson GR, Rastal RA. Inhibition of Salmonella Typhimurium bytannins in vitro,

Journal of Food, Agriculture & Environment. 2011; 9(1): 119-24.

56. Al-Ani RT, Mohammed N, Alhameed A, Mohammed S. Antibacterial Activity of Tannins Extracted from Some Medicinal Plantsin vitro, Department of Biochemistry, Al-Anbar University, Iraq. 2008

57. Mayanti T, Tjokronegoro R, Supratman U, Mukhtar, MR, Awang K, Hamid AA. Antifeedant triterpenoids from the Seeds and Bark of

Lansium domesticum cv Kokossan (Meliaceae), Molecules, 2011; 16: 2785-95

58. Sulyok E. Acute proliferative glomerulonephritis. Dalam: Avner ED, Harmon WE, Niaudet P. Pediatric nephrology. Edisi ke-5. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. 2004. h.601-13.

59. Gerber MA. Group A streptococcus. Dalam: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, Nelson textbook of pediatrics. Edisi-17. Philadelphia: Saunders. 2004.h.870-9.

60. Killian M. Streptococcus and enterococcus. Diunduh dari URL:

http://www. fleshanbones.com/readingroom/pdf/410.pdf. Diakses pada 10 Oktober 2015.

61. Nester, E; Robert, C.E; Pearsall ,N.N; Anderson, D.G; Nester, M.

Microbiology: A Human Perspective 6th, ed, WBC/McGraw-Hill: New York, U.S.A. 2009

62. Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ; Henderson G; Rang and Dale’s Pharmacology, United States of America, Churchill Livingstone. 2011. hal. 629-630.