II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Biologi Tanaman 1. Klasifikasi

Dalam dunia Taksonomi Tumbuhan, kedelai dan kacang hijau dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Kedelai

Secara Taksonomi, kedelai dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Regnum : Plantae

Divisio : Magnoliophyta Class : Magnoliopsida Ordo : Fabales

Family : Fabaceae/ Leguminoceae Genus : Glycine

Species : Glycine max (L). Merill (Kedelai Putih) (Adisarwanto, 2005).

b. Kacang Hijau

Secara Taksonomi, kacang hijau dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Regnum : Plantae

Divisio : Magnoliophyta Class : Magnoliopsida Ordo : Fabales

Genus : Phaseolus

Species : Phaseolus radiatus Linn (Plantamor, 2008)

2. Morfologi a. Kedelai

Kedelai merupakan tanaman dikotil semusim yang memiliki sistem perakaran tunggang, batang berkambium dan percabangan sedikit. Tinggi tanaman berkisar 10 – 200 cm, tumbuh tegak dan berdaun lebat. Morfologi daunnya beragam, ada yang berdaun lebar dan lebat, ada juga yang berdaun sempit. Tanaman yang berdaun lebar dan lebat dapat menghasilkan biji yang lebih banyak dibandingkan dengan yang berdaun sempit (Lamina, 1989).

i) Buah

Kedelai memiliki buah yang berbentuk polong. Jumlah buah dalam tiap tanaman bervariasi tergantung varietas, kesuburan tanah dan jarak tanam. Warna polong ketika pertama terbentuk adalah hijau, namun berubah selama proses pematangan menjadi kehitaman atau kuning kecoklatan dan berbulu. Setiap polong berisi 1 – 4 biji, tetapi biasanya hanya 2 biji saja (Suastika dkk., 1997).

ii) Biji

Biji kedelai memiliki biji berkeping dua dengan embrio yang terletak diantara keping biji yang tidak terbungkus kulit biji (Suprapto, 1992). Kulit biji terdiri dari tiga lapisan yaitu epidermis, hypodermis dan parenkim (Henderson, 1973; Lamina, 1989; dan Miller). Warna kulit bijinya kuning, coklat, hijau atau

hitam. Pada kulit biji terdapat pusar (hilum) yang berwarna coklat, hitam atau putih. Pusar biji (hilum) adalah jaringan bekas biji melekat pada dinding buah. Di ujung pusar terdapat lubang kecil yang terbentuk pada saat pembentukan biji yang disebut mikrofil. Kedelai tidak memiliki jaringan endosperm. Bagian terbesar dari kedelai adalah kotiledon yang berisi cadangan makanan yang mengandung karbohidrat, lemak dan protein yang akan berguna untuk proses perkecambahan. Suhu optimum untuk perkecambahan adalah 27º - 30º C (Suprapto, 1992).

iii) Perakaran

Kedelai memiliki sistem perakaran tunggang yang terbentuk dari calon akar. Beberapa akar sekunder, cabang akar sekunder dan cabang akar adventif tumbuh dari bagian bawah hipokotil (Adie dan Krisnawati, 2004). Akar kedelai juga seringkali membentuk akar adventif yang tumbuh dari bagian bawah hipokotil. Pada umumnya akar adventif terjadi karena cekaman tertentu, misalnya kadar air tanah yang terlalu tinggi (Suastika dkk., 1997).

Pada akar tanaman kedelai terdapat bintil-bintil akar yang merupakan

kumpulan bakteri pengikat nitrogen, Rhizobium japonicum. Bakteri bintil akar mampu mengikat nitrogen langsung dari udara dalam bentuk gas N2 yang kemudian digunakan kedelai setelah dioksidasi menjadi nitrat (NO3). Terjadi simbiosis mutualisme antara bakteri bintil akar dengan kedelai. Bakteri ini biasanya terdapat di dalam tanah, jika tanah tersebut ditanami kedelai maka bintil akar akan mulai terbentuk dalam waktu sekitar 15-20 hari setelah tanam (Andrianto dan Indarto, 2004).

iv) Batang

Batang kedelai dapat mencapai tinggi sekitar 30-100 cm. Percabangan akar sedikit, hanya sekitar 3 – 6 cabang. Banyaknya cabang ini dapat berkurang dan bahkan tidak bercabang sama sekali jika jarak antar tanaman rapat. Batang tanaman kedelai berasal dari poros embrio, bagian atas poros berakhir dengan epikotil yang pendek dan hipokotil akan membentuk batang (Lamina, 1989).

Tipe pertumbuhan batang ada tiga, yaitu terbatas (determinate), tidak terbatas (indeterminate), dan setengah terbatas (semi-indeterminate). Ciri khas tipe terbatas yaitu tanaman pendek sampai sedang, berbunga serentak, ujung batang hampir sama besar dengan batang bagian tengah dan daun batang tengah sama besar dengan daun teratas. Tipe tidak terbatas mempunyai ciri-ciri tanaman sedang sampai tinggi, ujung batang lebih kecil dari bagian tengah, berbunga secara bertahap dari bawah keatas dan tumbuh terus-menerus. Sedangkan tipe setengah terbatas memiliki ciri yang mencakup tipe terbatas dan tidak terbatas (Pauji, 2009).

Batang kedelai berwarna ungu. Saat keping biji belum jatuh atau setelah memasuki fase kecambah, batang dapat dibedakan menjadi dua yaitu hipokotil dan epikotil. Hipokotil adalah bagian batang di bawah keping biji yang belum lepas sedangkan epikotil adalah bagian batang di atas keping biji (Andrianto dan Indarto, 2004).

v) Daun

Daun tanaman kedelai memiliki dua bentuk yang dominan, yaitu bentuk saat stadia kotiledon dan bentuk daun bertangkai tiga (triofoliate leaves). Bentuk daun stadia kotiledon memiliki dua helai daun tunggal dan tumbuh saat tanaman masih dalam bentuk kecambah sedangkan daun bertangkai tiga (triofoliateleaves) tumbuh setelah tanaman melewati masa perkecambahan (Adisarwanto, 2005).

Daun tunggal memiliki tangkai pendek sedangkan daun bertangkai tiga

letaknya berselang-seling. Masing-masing daun berbentuk oval hingga lancip, tipis dan berwarna hijau. Pada ketiak tangkai daun majemuk akan muncul tunas atau bunga. Daun akan menguning dan gugur setelah tua dimulai dari daun yang menempel di bagian bawah batang (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998). Terdapat bulu-bulu halus pada permukaan daun (Adisarwanto, 2005)

Secara keseluruhan terdapat empat tipe daun pada tanaman kedelai, yaitu tipe kotiledon atau daun biji, primer sederhana, daun bertangkai tiga, dan daun profila namun bisa juga terbentuk daun bertangkai empat ataupun lima. Daun primer berbentuk oval, berupa daun tunggal (unifoliat), panjang tangkainya mencapai 1 – 2 cm dan letaknya bersebrangan dengan buku pertama di atas kotiledon (Hidayat, 1985).

vi) Bunga

Kedelai memiliki bunga yang bergerombol. Bunga tersebut terdiri dari 3 – 15 bunga dan tersusun pada ketiak daun. Bunga kedelai memiliki mahkota

bunga yang terdiri dari 5 petala yang menutupi sebuah pistilum dan 10 stamen atau benang sari. Stamen kesepuluh terpisah bebas dan Sembilan stamen lainnya membentuk seludang yang mengelilingi putik (Poehlman dan Sleper, 1995).

Bunga kedelai berwarna lembayung atau putih dan kecil. Bentuk

pembungaannya berupa tandan aksilar atau terminal berisi 3 – 30 kuntum bunga. Benang sari berupa bonggol dan daun kelopak berbentuk tabung. Bentuk polong agak bengkok dan pipih biasanya berisi dua atau tiga butir biji tetapi ada juga yang berisi lima butir biji (Maesen dan Somaatmadja, 1992).

Kedelai memiliki bunga sempurna yaitu mempunyai alat kelamin jantan dan betina. Bunganya terletak pada ruas – ruas batang dengan warna ungu atau putih. Penyerbukan terjadi saat mahkota bunga masih menutup sehingga kemungkinan kawin silang alami sangat kecil. Walau telah terjadi penyerbukan secara sempurna, tidak semua bunga dapat menjadi polong karena 60% bunga rontok sebelum membentuk polong (Adisarwanto, 2005).

b. Kacang Hijau

Tanaman kacang hijau dapat ditemui di seluruh tempat di Indonesia. Tanaman ini dapat tumbuh di dataran rendah maupun pada ketinggian 500 m di atas permukaan laut. Jenis kacang hijau yang biasa diperdagangkan adalah jenis kacang hijau dengan biji besar dan kacang hijau dengan biji kecil. Biasanya, kacang hijau biji besar dikonsumsi dalam bentuk bubur atau tepung sedangkan kacang hijau biji kecil digunakan untuk pembuatan tauge (Astawan, 2005).

i) Buah

Buah kacang hijau berbentuk polong yang bulat silindris atau pipih dengan ujung agak runcing atau tumpul dengan panjang polong berkisar 5-16 cm. Setiap polong berisi 10-15 biji. Polong muda berwarna hijau dan akan

berubah menjadi kecoklatan atau kehitaman setelah tua. Pada polong terdapat rambut-rambut pendek atau bulu (Purwono dan Hartono, 2005).

ii) Biji

Biji kacang hijau memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan biji kacang lainnya. Kebanyakan warna bijinya adalah hijau kusam atau hijau mengkilap, namun ada juga yang berwarna kuning kecoklatan atau kehitaman dan coklat (Andrianto dan Indarto, 2004).

iii) Perakaran

Sistem perakaran kacang hijau adalah tunggang dengan cabang yang banyak. Berdasarkan penyebaran cabang-cabang akarnya, sistem perakaran kacang hijau dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu mesophytes dan xerophytes. Sistem perakaran mesophytes mempunyai banyak cabang akar pada

permukaan tanah dengan tipe pertumbuhannya menyebar, sistem perakaran xerophytes memiliki akar cabang lebih sedikit dan memanjang ke arah bawah (Purwono dan Hartono, 2005). Pada akar tanaman kacang hijau terdapat nodul atau bintil akar. Semakin banyak nodul akarnya maka akan semakin tinggi kandungan Nitrogen (N) di dalamnya sehingga dapat menyuburkan tanah (Rukmana, 1997).

iv) Batang

Kacang hijau memiliki batang yang berukuran kecil, berbulu, berwarna hijau kemerahan atau kecoklatan. Batang berbentuk bulat dan berbuku-buku. Setiap buku menghasilkan satu tangkai daun, kecuali untuk daun pertama yang terbentuk sepasang dan letaknya saling berhadapan. Batang tumbuh tegak mencapai ketinggian 30-110 cm dan cabangnya tersebar kemana-mana (Rukmana, 1997).

v) Daun

Kacang hijau memiliki daun trifoliate, tterdiri dari 3 helaian, bentuk daun terletak bersilangan. Tangkai daun berwarna hijau tua atau hijau muda dengan panjang tangkai melebihi panjang daun (Andrianto dan Indarto, 2004).

vi) Bunga

Bunga kacang hijau termasuk bunga kupu-kupu dan merupakan bunga berumah satu atau memiliki kelamin ganda. Bunga berwarna kuning

kehijauan atau kuning pucat. Proses penyerbukan terjadi pada malam hari. Pada pagi hari bunga akan mekar dan menjadi layu pada sore hari (Purwono dan Hartono, 2005).

3. Manfaat

Kedelai banyak digunakan sebagai bahan makanan karena memiliki kandungan protein yang tinggi. Pada tubuh manusia, protein berfungsi sebagai pembangun tubuh, meningkatkan stamina serta perkembangan sel-sel otak pada anak-anak.

Kedelai mengandung isoflavin yang mampu mencegah penyakit kanker, seperti kanker paru-paru, kanker usus, kanker perut dan kanker rahim. Isoflavin kedelai ternyat juga bersifat antiaging yang sangat baik untuk membantu menangkal radikal bebas yang dapat menyebabkan penuaan dini. Kandungan serat cepat larut

dalamkedelai dapat menurunkan kolesterol dalam darah dan juga gula dalam darah sehingga membantu mencegah terjadinya diabetes. Serat kasar pada kedelai terdiri dari zat-zat pembakar lemak dalam tubuh, usus dan pembuluh darah yang mampu mencegah terjadinya Atherosclerosis. Kedelai juga mengandung banyak kalsium sehingga membantu mencegah osteoporosis (Ihsan, 2011).

Kacang hijau banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Kandungan protein yang dimilikinya juga tinggi dan sangat baik bagi tubuh manusia. Kacang hijau

mengandung kalsium dan fosfor yang bermanfaat untuk memperkuat tulang. Asam folat yang terkandung dalam kacang hijau juga sangat penting untuk ibu hamil karena sangat baik bagi perkembangan saraf bayi di dalam kandungan dan juga untuk

meningkatkan kecerdasan bayi. Kacang hijau juga dapat mengobati berbagai macam penyakit seperti beri -beri, radang ginjal, tekanan darah tinggi, keracunan alkohol dan pestisida, mengurangi gatal karena biang keringat, muntaber, menguatkan fungsi limpa dan lambung, impotensi, TBC, jerawat, mengatasi flek hitam di wajah, dan menurunkan demam.

B. Perkecambahan

Perkecambahan merupakan suatu rangkaian peristiwa penting yang terjadi pada biji setelah masa dorman sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Proses perkecambahan

ini dipengaruhi oleh viabilitas biji, usaha pemecahan dormansi, air dan juga kondisi lingkungan (Haryadi, 1979). Menurut Copeland (1972) perkecambahan adalah suatu aktivitas pertumbuhan dan perkembangan embrio dari biji sampai menjadi tanaman muda (Abidin, 1984).

Dalam proses berkecambah, terdapat perubahan morfologi, fisiologi dan biokimia pada biji tersebut. Ada lima tahap dalam proses perkecambahan:

1. Imbibisi

Perkecambahan biji dimulai dengan proses penyerapan air oleh biji diikuti dengan melunaknya kulit biji serta terjadinya hidrasi sitoplasma. Suplai oksigen ke sel-sel hidup akan meningkat jika dinding sel kulit biji dan embrio menyerap air sehingga menyebabkan pernafasan menjadi aktif (Manurung dan Ismunadji, 1988; Kozlowski, 1972b).

Imbibisi pada perkecambahan biji dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berpengaruh yaitu permeabilitas selaput biji, luas permukaan biji, komposisi kimia air pada biji, sedangkan faktor eksternalnya yaitu suhu, tekanan osmotik air dan lama imbibisi. Peningkatan kadar air pada biji selain dapat meningkatkan suplai oksigen ke sel- sel juga dapat mengaktifkan enzim-enzim hidrolase untuk perombakan cadangan makanan (Mugnisyah, 1999).

2. Proses aktivasi enzim dan kegiatan-kegiatan di dalam sel serta naiknya respirasi. 3. Penguraian cadangan makanan seperti karbohidrat, protein, lemak menjadi bentuk

yang dapat larut dalam air sehingga mudah ditranslokasikan ke bagian-bagian sel lain, terutama ke titik tumbuh (Sutopo, 1988). Enzim-enzim akan mulai mencerna

cadangan makanan yang terdapat pada kotiledon. Enzim- enzim yang berperan dalam proses pencernaan cadangan makanan pada kotiledon adalah enzim α-amilase, β- amilase dan protease.

4. Proses asimilasi cadangan makanan yang telah diurai kedaerah meristematik yaitu ke bagian embrio untuk digunakan sebagai energi dalam pembentukan sel-sel baru (Sutopo, 1988).

5. Proses pertumbuhan dan pembelahan sel terjadi di daerah titik tumbuh embrio/ zigot (Sutopo, 1988).

Ada dua macam tipe perkecambahan biji, yaitu perkecambahan epigeal dan hipogeal. 1. Perkecambahan epigeal

Dalam perkecambahan ini, hipokotil tumbuh memanjang sehingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas (permukaan tanah). Kotiledon dapat melakukan fotosintesis selama daun belum terbentuk. Contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan ini adalah kacang hijau, kedelai, bunga matahari dan kacang tanah. Organ pertama yang muncul ketika biji berkecambah adalah radikula. Radikula ini kemudian akan tumbuh menembus permukaan tanah. Untuk tanaman dikotil yang dirangsang dengan cahaya, ruas batang hipokotil (daun lembaga) akan tumbuh lurus ke permukaan tanah mengangkat kotiledon dan epikotil. Epikotil akan memunculkan daun pertama kemudian kotiledon akan rontok ketika cadangan makanan di

dalamnya telah habis digunakan oleh embrio (Campbell et al., 2009).

Dalam proses perkecambahan ini, epikotil tumbuh memanjang kemudian plumula tumbuh ke permukaan tanah menembus kulit biji. Kotiledon akan tetap berada di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan ini adalah kacang ercis, kacang kapri, jagung, dan rumput-rumputan.

Gambar 1. Perkecambahan biji (Campbell et al., 2009)

Biji yang berkecambah belum memiliki kemampuan untuk mensintesis cadangan makanan sendiri. Kebutuhan karbohidrat didapatkan dari cadangan makanan yang telah ada, yaitu pada kotiledon. Umumnya cadangan makanan pada biji berupa amilum (pati). Pati tidak dapat ditransportasi ke sel-sel lain, oleh karena itu pati harus diubah terlebih dahulu kedalam bentuk gula yang terlarut dalam air

(Dwidjoseputro, 1978).

Secara morfologis, perkecambahan adalah suatu proses yang meliputi pembelahan dan pemanjangan sel yang dikaitkan dengan pertumbuhan aksis embrionik.

Pertumbuhan aksis embrionik adalah proses keluarnya radikula dan plumula dari kulit biji (Kamil, 1982).

Pertumbuhan aksis embrionik terjadi karena dua peristiwa yaitu pembesaran sel yang telah ada sebelumnya dan pembentukan sel-sel baru. Sel-sel baru terbentuk karena proses pembelahan sel yang terjadi pada titik tumbuh radikula dan plumula. Proses-proses yang terjadi pada saat pembesaran sel adalah Proses-proses biokimia, air, gula, asam amino, perubahan ion-ion organik menjadi protein, asam nukleat, polisakarida serta molekul-molekul kompleks lainnya. Senyawa yang dihasilkan oleh proses-proses itu selanjutnya akan diubah menjadi organela, dinding sel, membran sel dan lain-lain sampai terbentuk suatu jaringan dan organ (Salisbury, 1995).

Secara fisiologis, perkecambahan merupakan proses terjadinya sejumlaah perubahan fisiologis pada embrio dalam benih yang berada dalam kondisi dorman sehingga menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda.

Proses perkecambahan secara fisiologis terdiri dari 3 tahapan, yaitu: 1. Perembesan air kedalam benih (imbibisi)

2. Pengaktifan proses metabolisme, dan 3. Perkecambahan (Kozlowski, 1972b).

Perkecambahan biji dimulai dengan proses penyerapan air oleh biji diikuti dengan melunaknya kulit biji serta terjadinya hidrasi sitoplasma. Suplai oksigen ke sel-sel hidup akan meningkat jika dinding sel kulit biji dan embrio menyerap air sehingga menyebabkan pernafasan menjadi aktif. Proses perkecambahan dapat terjadi jika kulit biji permeable terhadap air dan tersedia cukup air dengan tekanan osmosis

Dalam tahap ini, kadar air benih naik menjadi 25-35%, sehingga kadar air di dalam benih itu mencapai 50-60%, dan hal ini menyebabkan pecah atau robeknya kulit benih. Air juga merupakan sarana masuknya oksigen ke dalam biji. Dinding sel yang kering hampir tidak permeabel untuk gas, tetapi apabila dinding sel diimbibisi oleh air , maka gas akan masuk kedalam sel secara difusi. Hal tersebut dikarenakan selain membutuhkan air, biji yang akan berkecambah juga memerlukan suhu sekitar 10-40°C dan oksigen. Apabila dinding sel kulit biji dan embrio menyerap air, maka suplai oksigen yang disalurkan ke sel-sel hidup meningkat sehingga proses pernafasan menjadi lebih aktif. Sebaliknya CO2 yang dihasilkan oleh pernafasan tersebut lebih mudah untuk berdifusi keluar (Manurung dan Ismunadji, 1988 Kozlowski, 1972b).

Pada tahap pengaktifan metabolisme, kadar air dalam benih bertambah menjadi 30-40%. Laju respirasi yang meningkat akibat imbibisi akan mengaktifkan enzim-enzim yang terdapat dalam biji sehingga terjadi proses perombakan cadangan makanan (katabolisme). Enzim-enzim yang teraktifasi pada proses perkecambahan ini adalah enzim hidrolitik seperti:

a. α-amilase dan β-amilase, merombak pati menjadi gula (glukosa, fruktosa, dan sukrosa),

b. Ribonuklease, merombak ribonukleotida endo-α-glukanase, c. Glukanfosfatase, merombak senyawa yang mengandung P, d. Lipase, merombak lemak menjadi gliserin dan asam lemak, e. Protease, merombak senyawa protein menjadi asam amino.

Proses penguraian cadangan makanan biji terjadi agar zat-zat makanan tersebut dapat terlarut dalam air sehingga bisa diedarkan keseluruh bagian dari biji terutama pada bagian embrio axis, plumula, dan radikula. Zat-zat makanan itu masuk dengan proses

difusi atau osmosis antar sel dan digunakan sebagai energi untuk pertumbuhan. Perombakan cadangan makanan melibatkan dua proses, yaitu: katabolisme karbohidrat, anabolisme dan metabolisme lemak (Kozlowski, 1972b; Mayer dan Poljakoff-Mayber, 1989).

Dalam proses katabolisme akan dihasilkan ATP. Proses anabolisme (sintesis protein) akan menghasilkan senyawa protein. Protein katabolisme dan anabolisme terjadi secara berurutan. Hasil dari kedua proses ini akan digunakan untuk pembentukan sel-sel baru, pembentukan protoplasma dan organela sel-sel baru untuk keperluan

perkecambahan dan pertumbuhan kecambah selanjutnya. Proses metabolisme lemak terjadi setelah semua proses imbibisi, aktivasi enzim, dan katabolisme cadangan makanan berjalan. Melalui proses ini lemak akan dirombak oleh enzim lipase dan enzim lainnya, yang mendorong inisiasi pertumbuhan embrio. Keseluruhan proses perombakan cadangan makanan ini akan berlangsung terus dan merupakan

pendukung dari pertumbuhan kecambah sampai tanaman dewasa (Kozlowski, 1972b; Mayer dan Poljakoff-Mayber, 1989).

C. Enzim Amilase

Enzim merupakan protein, yaitu suatu polipeptida yang mempunyai bobot molekul yang sangat bervariasi. Disamping berat molekul yang berbeda- beda protein mempunyai sifat yang berbeda-beda pula. Ada protein yang mudah larut dalam air, tetapi ada juga yang sukar larut dalam air. Protein sangat peka terhadap pengaruh fisika dan zat kimia. Dengan adanya pengaruh tersebut dapat menyebabkan perubahan dalam struktur molekulnya. Perubahan fisik yang terlihat saat protein mengalami perubahan dalam strukturnya adalah terjadinya flokulasi yaitu membentuk gumpalan awan tipis di dalam larutan, lalu

terjadi koagulasi dan kemudian presipitasi. Hal-hal yang dapat menyebabkan protein mengalami perubahan struktur molekul dan terdenaturasi antara lain adalah pengaruh suhu, pH, aliran listrik, medan magnet dan juga gaya tekanan (Poedjadi, 2009).

Enzim amilase merupakan salah satu jenis enzim hidrolase. Enzim amilase berperan dalam perombakan amilum menjadi glukosa, fruktosa ataupun sukrosa. Ada dua macam enzim amilase yaitu α-amilase dan β-amilase (Dwijoseputro, 1987).

Enzim amilase tergolong dalam endoenzim karena dapat memecah pati secara acak pada bagian dalam molekul. Setiap molekul enzim mengandung satu ion Ca2+ (Winarno, 1983).

Enzim amilase dapat bekerja secara optimal pada pH 5 – 7. Enzim ini sangat stabil bila dipanaskan pada suhu-suhu tertentu. Suhu yang optimal untuk aktivitas enzim amilase adalah 40 – 80ºC (Wirahadikusumah, 1989).

Enzim β- amilase mempunyai nomor E.C. 3.2.1.2, berdasarkan nomenklatur bernama 1,4 – α – glukanmaltohidrolase. Enzim ini dapat memecah ikatan glikosidik mulai dari gugus reduksi suatu rantai substrat (Winarno, 1983).

Enzim α-amilase mempunyai nomor kode E.C 3.2.1.1, berdasarkan nomenklatur bernama 1,4 – α – glukanglukanohidrolase. Enzim ini terdapat pada tanaman, jaringan mamalia dan mikrobia (Winarno, 1983). Enzim amilase terdapat pada semua tumbuhan yang memiliki kandungan karbohidrat baik di dalam biji maupun buahnya. Enzim amilase juga ditemukan pada jamur, misalnya Aspergillus oryzae dan pada bakteri seperti

rasa yang manis, rasa manis ini berasal dari perombakan amilum menjadi glukosa oleh enzim amilase (Hgenimana, 1994)

Penelitian tentang enzim amilase yang pernah dilakukan adalah tentang aktivitas dan karakteristik enzim amilase pada biji nangka, kedelai, jagung, sorgum, kacang hijau, wijen, gandum dan jarak kepyar.

Seperti dalam organisme lainnya, biji kedelai dan kacang hijau juga memiliki sejumlah enzim yang berperan dalam proses biokimia yang terjadi di dalam sel kacang tersebut. Salah satu enzim yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan

perkembangannya adalah enzim amilase. Enzim amilase pada padi, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan tumbuhan lainnya merupakan enzim yang mengkatalis pemecahan (hidrolisis) senyawa pati menjadi komponen-komponen yang lebih kecil seperti glukosa, maltosa dan limit dekstrin. Pati terdiri dari amilosa dan amilopektin. Proses pemecahan pati dalam biji dilakukan oleh 2 macam enzim yaitu α – amilase dan β – amilase (Abidin, 1984).

Enzim α – amilase tidak terdapat pada biji yang masih kering. Enzim ini baru terbentuk ketika awal proses perkecambahan. Pembentukan enzim ini dipicu oleh hormon

giberelin. Enzim β – amilase sudah terdapat pada biji sejak awal (Kamil, 1982). Giberelin akan disintesis di dalam embrio bersamaan dengan proses imbibisi. Giberelin kemudian akan melewati lapisan aleuron dan masuk ke dalam endosperm melalui proses difusi. Sel-sel lapisan aleuron kemudian akan mengalami perubahan metabolisme dan menerima stimulasi dari giberelin yang mendorong terbentuknya enzim amilase. Enzim ini kemudian akan masuk ke dalam jaringan penyimpan cadangan makanan (kotiledon)

dan menyebabkan terjadinya proses hidrolisis senyawa pati menjadi glukosa dan maltosa (Bewley and Black, 1985).

Enzim α – amilase dan β – amilase merupakan enzim yang sama-sama berperan dalam menguraikan amilum, namun kedua enzim ini memiliki cara kerja yang berbeda. Enzim α – amilase akan merombak amilosa dan amilopektin menjadi glukosa dan maltosa serta mengubah dekstrin menjadi maltosa dan glukosa. Kerja enzim α – amilase dibantu juga oleh enzim maltase yang berfungsi mengkatalis reaksi perombakan maltosa menjadi glukosa. Enzim β – amilase pada waktu awal perkecambahan akan merombak amilum dalam cadangan makanan menjadi glukosa yang bersifat larut dalam air sehingga dapat ditranslokasikan ke bagian sel-sel yang lain, sedangkan amilopektin akan dirombak oleh enzim β – amilase menjadi dekstrin yang tidak larut dalam air. Akibat dari peristiwa ini, pasokan glukosa ke embrio meningkat sehingga radikula akan bertambah besar dan dapat menembus kulit biji (Kamil, 1982).

Selama perkecambahan, kandungan protein meningkat. Hal ini disebabkan karena terjadinya pembentukan asam-asam amino essential yang merupakan penyusun protein yang diperlukan untuk proses pertumbuhan kecambah (Lopez dan Escobedo, 1989).

Menurut Kruger (1991) dalam Satyanti (2001) selama perkecambahan akan terjadi peningkatan jumlah enzim lipase dan amilase yang digunakan untuk mendegradasi lemak dan karbohidrat menjadi komponen metabolik yang diperlukan untuk pertumbuhan biji. Protein merupakan komponen dari enzim, sehingga apabila selama perkecambahan terjadi peningkatan jumlah enzim maka otomatis jumlah protein juga akan semakin meningkat.

Untuk memperoleh enzim amilase dari biji suatu tanaman dapat dilakukan melalui proses ekstraksi dan homogenisasi. Ekstraksi enzim dilakukan dengan menggunakan blender dan pelarut buffer. Setelah di blender, homogenate disaring kemudian disentrifugasi berdasarkan berat partikel dan perbedaan ukuran yang tersuspensi. Partikel-partikel yang berbeda bentuk dan berat molekul ini kemudian akan mengendap dengan kecepatan yang berbeda beda. Setelah itu barulah enzim dapat diperoleh (Darwis dan Sukara, 1990).

Metode yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan glukosa dalam suatu jaringan dan organ dapat dilakukan dengan Dinitrosilisilat (DNS) (Chaplin and Kennedy, 1994). Nilai absorban glukosa diperoleh melalui pengukuran serapan sinarnya dengan spektrofotometer yang kemudian dapat digunakan untuk melihat aktivitas enzim α-amilase. Satu unit aktivitas enzim amilase merupakan satu μ mol produk glukosa yang terbentuk dari amilum per satuan waktu inkubasi dalam keadaan optimal (Nurhalim, 1992).

Selain dengan metode DNS, pengukuran keberadaan glukosa untuk mengetahui aktivitas enzim amilase dapat juga dilakukan dengan metode Samogyi – Nelson dan metode Fuwa (Mulyani, 2011).

Metode Samogyi - Nelson adalah metode pengujian aktivitas enzim amilase dengan berdasarkan keberadaan gula pereduksi. Enzim α – amilase dapat diketahui aktivitasnya dengan mengukur nilai absorbansi sinar tampaknya dengan spektrofotometri pada panjang gelombang 660 nm. Pati yang dihidrolisis oleh enzim α – amilase akan menghasilkan gula pereduksi. Setelah gula pereduksi didapat kemudian direaksikan

dengan Cu-alkalis sehingga menghasilkan suatu endapan yang berwarna merah mata, endapan ini adalah bentuk dari Cu2O yang nantinya akan direaksikan lagi dengan arsenomolibnat. Hail dari reaksi ini adalah endapan yang berwarna hijau kebiruan. Konsentrasi Cu yang tereduksi sebanding dengan konsentrasi Cu2O, sedangkan konsentrasi Cu2O sebanding dengan konsentrasi gula pereduksi (Mulyani, 2011).

Metode Fuwa merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur aktivitas enzim amilase berdasarkan reaksi antara amilosa dengan iodine yang menghasilkan kompleks heliks yang memberikan warna biru yang khas (Mulyani, 2011).

Metode pengukuran aktivitas enzim dengan metode fuwa adalah melihat reaksi yang terjadi antara iodin dan amilum dalam sampel. Iodin yang bereaksi dengan amilum akan menghasilkan warna biru yang khas. Menurut Nur (1989), absorbsi maksimum dari larutan berwarna pada spektrofotometer terjadi pada daerah warna yang berlawanan, misalnya larutan merah akan menyerap radiasi maksimum pada daerah warna hijau. Dengan kata lain warna yang diserap adalah warna komplementer dari warna yang diamati.

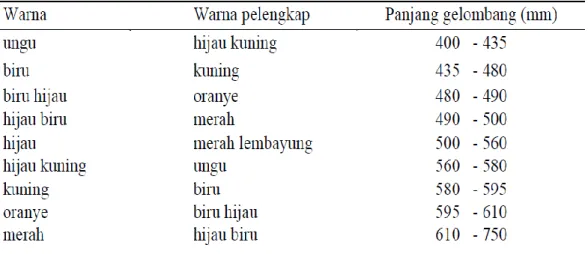

Berikut adalah perkiraan panjang gelombang warna dalam daerah cahaya tampak pada spektrofotometri menurut Skoog dan West (1971) :

D. Medan magnet

1. Sifat Kemagnetan Benda

Semua unsur yang terdapat di bumi,termasuk unsur-unsur hara penyusun jaringan tumbuhan dan senyawa organik di dalam sitoplasma tumbuhan, secara kemagnetan dapat dibedakan menjadi unsur dengan sifat kemagnetan feromagnetik, paramagnetik dan diamagnetik. Unsur-unsur tersebut diduga terpengaruh polarisasi/ magnetisasinya oleh keberadaan medan magnet di sekitarnya. Medan magnet yang terdapat di sekitar unsur yang mempunyai sifat kemagnitan paramagnetik dan feromagnetik dapat menyebabkan kedua unsur tersebut mengalami magnetisasi yang searah dengan medan magnet tersebut, sedangkan bila medan magnet tersebut terdapat di sekitar unsur dengan sifat kemagnetan diamagnetik dapat menyebabkan unsur itu mengalami magnetisasi dengan arah yang berlawanan dengan medan magnet yang

mempengaruhinya itu (Reitz, dkk., 1994).

Paramagnetisme merupakan suatu bentuk magnetisme yang hanya terjadi karena adanya suatu medan magnet eksternal. Material paramagnetik tertarik oleh medan magnet sehingga memiliki permeabilitas magnetis relatif lebih besar dari satu. Unsur yang bersifat paramagnetik tidak dapat mempertahankan magnetismenya atau daya magnet di dalamnya sewaktu medan magnet eksternal tak lagi diterapkan (Alonso dan Finn, 1992).

Ferromagnetisme adalah sebuah fenomena dimana sebuah material dapat mengalami magnetisasi secara spontan, dan merupakan satu dari bentuk kemagnetan yang paling kuat (Alonso dan Finn, 1992).

Diamagnetisme adalah sifat suatu benda untuk menciptakan suatu medan magnet ketika dikenai medan magnet. Sifat ini menyebabkan efek tolak menolak.

Diamagnetik merupakan salah satu bentuk magnet yang cukup lemah (Alonso dan Finn, 1992).

Pemaparan medan magnet dapat berpengaruh terhadap protein. Protein dapat mengalami perubahan dalam struktur molekulnya dan dapat menyebabkan protein tersebut terdenaturasi. Medan magnet mempengaruhi pergerakan muatan-muatan dalam protein dan juga ikatan penyusun protein tersebut.

Beberapa jenis ikatan tersebut misalnya, yaitu : a. Ikatan elektrostatik.

b. Ikatan hidrogen.

c. Interaksi hidrofob antara rantai seeping non polar. d. Interaksi dipol-dipol,dan

e. Ikatan disulfide yaitu suatu ikatan kovalen.

Pemaparan medan magnet dapat menyebabkan ikatan-ikatan tersebut terlepas, misalnya pada ikatan hidrogen yang terjadi antara dua rantai polipeptida atau lebih. Jika ikatan-ikatan dalam protein tersebut terlepas, protein dapat mengalami perubahan struktur dan akhirnya terdenaturasi (Poedjadi, 2009).

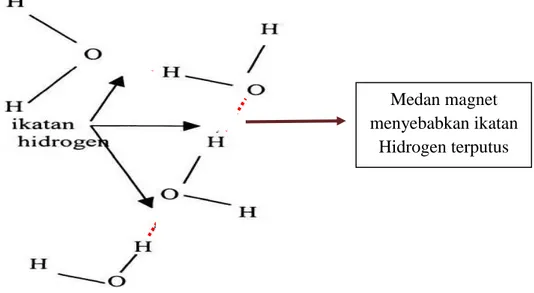

Pada tanaman, medan magnet dapat memutuskan ikatan hidrogen dalam air sehingga menyebabkan molekul-molekul air banyak yang terbebas dan potensial air serta daya hidrasinya meningkat (Roniyus, 2005). Apabila potensial air meningkat maka semakin cepat air menghidrasi dinding benih (Prawitasari, 2006).

Gambar 2. Ikatan Hidrogen pada molekul air (Susana, 2003)

Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Garis-garis medan magnet bergerak dari arah kutub utara ke arah kutub selatan magnet tersebut (Halliday dan Resnick, 1986). Medan magnet memiliki arah gaya yang dapat digambarkan dengan garis-garis khayal. Semakin menjauh dari sumber magnet, maka akan semakin kecil pengaruh medan magnet tersebut (Supiyanto, 2002).

Medan magnet menyebabkan ikatan Hidrogen terputus UTARA N S SELATAN

Gambar 3. Arah gaya medan magnet (Storr,2012).

Adanya paparan medan magnet dapat mempengaruhi setiap unsur, molekul ataupun senyawa lainnya termasuk juga molekul-molekul penyusun jaringan tumbuhan (Agustrina, 2008). Dalam sel tumbuhan terdapat sitoplasma. Sitoplasma terdiri dari berbagai materi kimiawi, molekul, senyawa, organel dan ion-ion yang memiliki momen dwikutub (Fessenden dan Fessenden, 1991). Ion-ion dalam sel tumbuhan tersebut bergerak dengan arah yang tidak teratur dan menyebabkan pergerakan sitoplasma juga menjadi tidak beraturan (Agustrina, 2008).

2. Induksi Magnetik Sumbu Solenoida

Solenoida merupakan suatu rangkaian kawat tembaga yang terdiri dari loop-loop. Rangkaian kawat ini akan menghasilkan medan magnet jika dialiri dengan arus listrik. Solenoida dapat dimanfaatkan sebagai sumber medan magnet buatan (Giancoli, 2001).

B

Keterangan:

B= medan magnet I= arus listrik

Gambar 4. Medan magnet dalam kumparan solenoid (Ummah, 2010). I

Arus listrik berputar berlawanan arah dengan jarum jam, medan magnet mengarah ke atas

I B

Arus listrik berputar searah dengan jarum jam, medan magnet mengarah ke bawah

Magnet secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alami dengan sifat kemagnetan tetap dan magnet buatan dengan sifat kemagnetan yang tidak tetap. Medan magnet buatan dapat dibuat dari benda-benda logam yang dialiri dengan arus listrik. Besarnya medan magnet yang di inginkan dapat dibuat dengan menyesuaikan arus listrik yang dialirkan pada benda logam tersebut (Maharta, 1999).

Arah medan magnetik dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Jika arah arus sesuai dengan arah melingkar jari tangan kanan arah ibu jari menyatakan arah medan magnet.

Gambar 5. Kaidah tangan kanan (Agung, 2009)

Besar induksi magnetik pada solenoida ditentukan pada pusat sumbu dan ujung sumbu solenoida. Besar induksinya dapat diturunkan dari hukum Biot-Savart (Tripler, 1996).

Keterangan:

B = kuat medan magnet pada titik P (Tesla) μ0 = adalah permeabilitas ruang hampa (Wb/Am) I = kuat arus listrik (A)

n = jumlah lilitan persatuan luas panjang (m-1)

a = jarak dari ujung atas lilitan kawat tembaga ke ujung atas tabung silinder (m)

b = jarak dari ujung bawah lilitan kawat tembaga ke ujung bawah tabung silinder (m)