AIR HITAM ESTATE, PT. PERDANA INTI SAWIT

PERKASA, KAB. ROKAN HULU, RIAU

MUNANDAR IRFANDA

A24080062

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012

Study on Agroecological Factors for Production Estimation of Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.) in Sei Air Hitam Estate, PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PISP), Rokan

Hulu District, Riau

Munandar Irfanda1, Edi Santosa2 1

Mahasiswa Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, IPB 2

Staf Pengajar Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, IPB Abstract

The internship was conducted at Sei Air Hitam Estate, Rokan Hulu, Riau, from February 13th to May 13th 2012. The objective of this assignment was to determine agronomic and agroecological characters responsible to estimate oil palm production. The assignment composed of several works, i.e., as field worker for three weeks, as assistant foreman for three weeks, and as estate assistant companion for six weeks. Specific topic studied was evaluation of the agronomic and agroecological characters which were affected oil palm production. Result of t-parcial test indicated that there were seven variables affected oil palm production at α= 1% and α= 5% i.e., plant ages, fertilizer application, air humidity, wind speed, number of rainy day, rainfall, and water deficit. Result of Multiple regression analysis showed that there were six model comparison which able to be used to estimate oil palm production in Sumatera.

Keyword : Agroecological parameters, oil palm production, production estimation, Sumatera

RINGKASAN

MUNANDAR IRFANDA. Kajian Faktor Agroekologi Untuk Peramalan Produksi Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di Sei Air Hitam Estate, PT. Perdana Inti Sawit Perkasa, Kab. Rokan Hulu, Riau. (Dibimbing oleh Edi Santosa)

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) merupakan tanaman komoditas perkebunan yang penting di Indonesia dan masih memiliki prospek pengembangan yang cerah terutama sebagai penghasil devisa bagi negara. Luas pertanaman dan produksi tanaman kelapa sawit mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kegiatan peramalan produksi memberikan kontribusi besar dalam perusahaan kelapa sawit, karena peramalan produksi bermanfaat untuk menentukan kapasitas produksi, sarana produksi, dan penjadwalan yang terorganisir.

Tujuan dari kegiatan magang ini adalah mengaplikasikan pengetahuan yang telah diterima selama perkuliahan pada keadaan nyata di lapangan. kegiatan magang juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mengenai pengolahan teknis dan manajerial di lapangan pada berbagai level pekerjaan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas panen, menganalisis pengelolaan pemanenan dengan harapan memberikan masukan yang efektif dan efisien dalam kegiatan pemanenan dan peramalan produksi. Selain itu, tujuan khusus khusus dari kegiatan magang ini adalah mempelajari pengaruh faktor agroekologi terhadap hasil tandan buah segar kelapa sawit guna pengembangan teknik peramalan produksi kelapa sawit yang lebih akurat.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode langsung (primer) dan tidak langsung (sekunder). Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan dan wawancara dengan mandor dan asisten. Data primer untuk laporan umum adalah data prestasi kerja penulis selama menjadi pekerja harian lepas, pendamping mandor, dan pendamping asisten divisi. Data sekunder yang dikumpulkan terbagi menjadi dua yaitu data sekunder untuk laporan umum dan data sekunder untuk keperluan analisis fungsi peramalan produksi. Data sekunder untuk laporan umum berupa luas areal konsesi dan tata

guna lahan serta produksi dan produktivitas kebun. Data sekunder yang diperlukan untuk keperluan analisis fungsi peramalan produksi berupa data curah hujan, penyinaran, jenis tanah, umur tanaman, populasi tanaman per hektar, pemupukan, produksi kelapa sawit, dan produksi minyak kelapa sawit. Data sekunder tersebut merupakan data yang dikumpulkan selama lima tahun yaitu dari Januari 2007 sampai Desember 2011.

Data yang dikumpulkan diolah menggunakan analisis faktor. Setiap peubah diuji menggunakan metode uji-t parsial kemudian diregresikan menggunakan metode regresi linear berganda (RLB) untuk mendapat persamaan peramalan produksi. Faktor yang diuji meliputi curah hujan, hari hujan, suhu, kelembaban udara, kecepatan angin, penyinaran matahari, pemupukan, umur tanaman, dan defisit air.

Curah hujan tahunan yang dimiliki oleh kebun Sei Air Hitam Estate (SAHE) berkisar antara 1,700 – 3,400 mm/tahun. Rata-rata penyinaran matahari di kebun SAHE berkisar antara 30-70%. Kecepatan angin rata-rata SAHE berkisar antara 4-11 km/jam. Suhu rata-rata kebun SAHE berkisar 26-29 °C dengan kelembaban rata-rata yaitu 74-81%. Berdasarkan pengamatan di SAHE, pemupukan kelapa sawit dalam lima tahun terakhir berjalan dengan baik dengan realisasi pemupukan rata-rata berkisar 94-100%. Pemupukan kelapa sawit di kebuh SAHE cukup maksimal karena sesuai tepat cara, tepat jenis, tepat dosis, tepat tempat dan tepat waktu (5T) yang dapat memaksimalkan produksi kelapa sawit.

Peubah-peubah yang berpengaruh nyata pada komponen produksi di SAHE yaitu umur tanaman (24 BSP), kelembaban udara (24 BSP), kecepatan angin (24 BSP), penyinaran matahari (6 BSP), dan hari hujan (24 BSP). Rendahnya akurasi peramalan yang dikembangkan menggunakan data yang tersedia di SAHE diduga terkait dengan kualitas data agroekologi. SAHE tidak memiliki stasiun pengamat iklim sehingga data yang ada berasal dari wilayah sekitar yang ada kemungkinan berbeda.

KAJIAN FAKTOR AGROEKOLOGI UNTUK PERAMALAN

PRODUKSI KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) DI SEI

AIR HITAM ESTATE, PT. PERDANA INTI SAWIT

PERKASA, KAB. ROKAN HULU, RIAU

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

MUNANDAR IRFANDA A24080062

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2012

Judul : KAJIAN FAKTOR AGROEKOLOGI UNTUK

PERAMALAN PRODUKSI KELAPA SAWIT (Elaeis

guineensis Jacq.) DI SEI AIR HITAM ESTATE, PT.

PERDANA INTI SAWIT PERKASA, KAB. ROKAN

HULU, RIAU

Nama : MUNANDAR IRFANDA

NIM : A24080062

Menyetujui, Pembimbing

Dr. Edi Santosa, MSi NIP.19700520 199601 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Agus Purwito, MSc.Agr NIP.19611101 198703 1 003

Riwayat Hidup

Penulis bernama Munandar Irfanda, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari keluarga Bapak Hazairin Anwar dan Ibu Parsinah Sandy. Penulis dilahirkan di kota Kendal, provinsi Jawa Tengah pada tanggal 9 Desember 1990.

Pendidikan dasar ditempuh pada tahun 1996 di SD Negeri Sadang 3, Purwakarta. Kemudian pada tahun 2002, melanjutkan pendidikan menengah pertama di SLTP Negeri 3, Purwakarta. Pada tahun 2005, penulis diterima di SMAN 1 Purwakarta, Jawa Barat.

Pada tahun 2008, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB). Setelah mengikuti Tingkat Persiapan Bersama (TPB) selama satu tahun, pada tahun 2009 penulis diterima masuk ke Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Penulis mengambil Minor Manajemen Fungsional, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen.

Selama menjadi mahasiswa Departemen Agronomi dan Hortikultura, penulis aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Agronomi (Himagron) pada tahun 2009-2010. Penulis juga tergabung dalam berbagai kepanitiaan dan berkesempatan menjadi ketua pelaksana acara olahraga mahasiswa Agronomi dan Hortikultura “Agronomy Sports and Entertainment event 2 “ (Agrosportsment 2).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melindungi dan melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kajian Faktor Agroekologi untuk Peramalan Produksi Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di Sei Air Hitam Estate, PT. Perdana Inti Sawit Perkasa, Kab. Rokan Hulu, Riau”.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Ucapan terimakasih penulis sampaikan :

1. Ayahanda Hazairin Anwar, Ibunda Parsinah Sandy, dan adik-adikku Rina Nur Azizah dan M. Iqbal Al-ghifari yang memberikan dukungan dan biaya selama pendidikan.

2. Dr. Ir. Edi Santosa, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam proses magang dan akademik sampai dengan penyusunan skripsi ini.

3. Ir. Is Hidayat Utomo, M.S. selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran dalam mengikuti proses perkuliahan. 4. Direksi First Resources yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk melakukan kegiatan magang, terutama Atmojo S.W, SP (General Manager) dan Syaiful Azmi, SP (Field Manager).

5. Adi K.Purba asisten afdeling I selaku pembimbing lapangan yang telah banyak membantu dan memfasilitasi penulis selama kegiatan magang, serta seluruh staf dan karyawan perusahaan yang memberikan arahan teknis lapangan. 6. Gina Aryanthi dan Arini Gaisha Atsari atas dukungan dan motivasinya.

7. Sahabat terbaikku (Firman, Yuda, Agus, Willy, Ismail, Haikal) Teman-teman INDIGENOUS 45 yang sangat dicintai, Tim Magang First Resources IPB’12 (Dimas, Wahyu, Yelli, Ratih, Rani, Ika), atas kenangan, dukungan dan pengalaman tidak terlupakan selama di IPB.

Bogor, September 2012

DAFTAR ISI

Hal

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1 Tujuan ... 2 Hipotesis ... 3 TINJAUAN PUSTAKA Botani Kelapa Sawit... 4

Syarat Tumbuh ... 5

Peramalan Produksi ... 7

BAHAN DAN METODE MAGANG Waktu dan Tempat ... 9

Metode Pelaksanaan ... 9

Pengumpulan Data ... 10

Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 14

KEADAAN UMUM Letak Wilayah Administratif ... 17

Keadaan Iklim dan Tanah ... 17

Areal Konsesi dan Tata Guna Lahan ... 18

Keadaan Tanaman dan Produksi ... 19

Struktur Organisasi Perusahaan dan Ketenagakerjaan ... 20

HASIL PELAKSANAAN MAGANG Aspek Manajerial ... 23 Aspek Teknis ... 27 Aspek Khusus ... 49 KESIMPULAN ... 67 SARAN ... 67 DAFTAR PUSTAKA ... 68 LAMPIRAN ... 70

DAFTAR TABEL

Nomor Hal

1. Kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit ... 6

2. Klasifikasi kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit ... 7

3. Populasi tanaman kelapa sawit berdasarkan tahun tanam ... 20

4. Data produksi dan produktivitas tahun 2007-2011 ... 20

5. Jumlah karyawan staf dan non-staf PT. PISP tahun 2012 ... 22

6. Daftar dosis pemupukan beserta upah yang dibayar ... 32

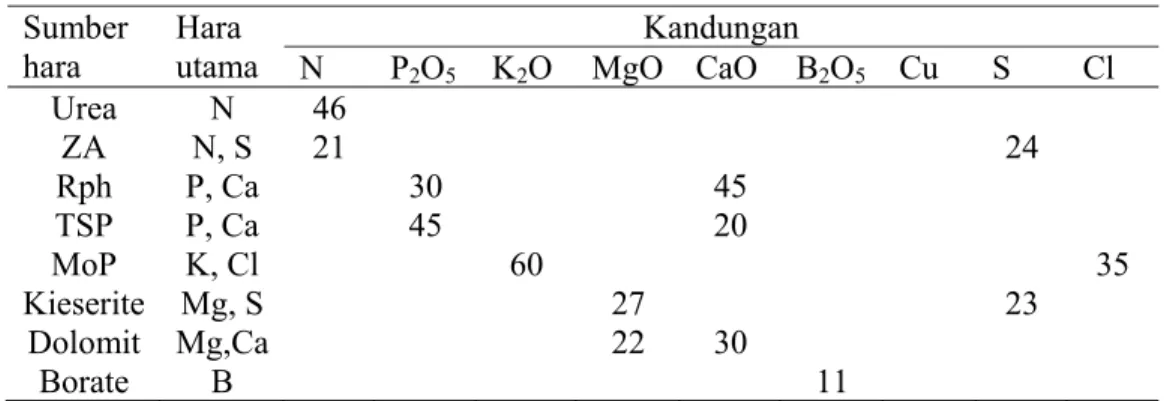

7. Jenis pupuk dan kandungannya yang digunakan di SAHE ... 34

8. Dosis rekomendasi pupuk afdeling 1 tahun 2012 ... 34

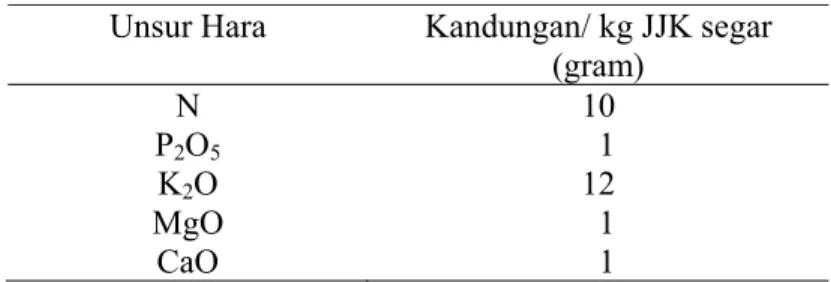

9. Kandungan unsur hara yang terkandung dalam JJK ... 36

10. Kandungan unsur hara yang terkandung dalam POME ... 37

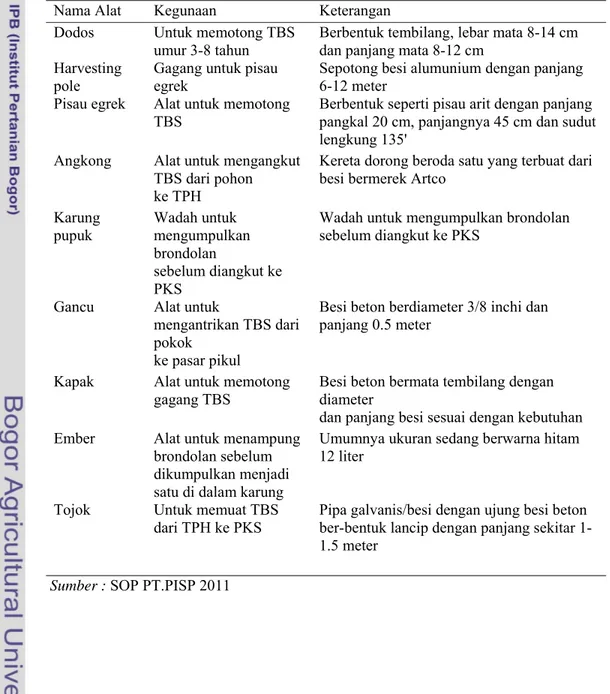

11. Deskripsi alat-alat panen ... 41

12. Tingkat kematangan kelapa sawit ... 42

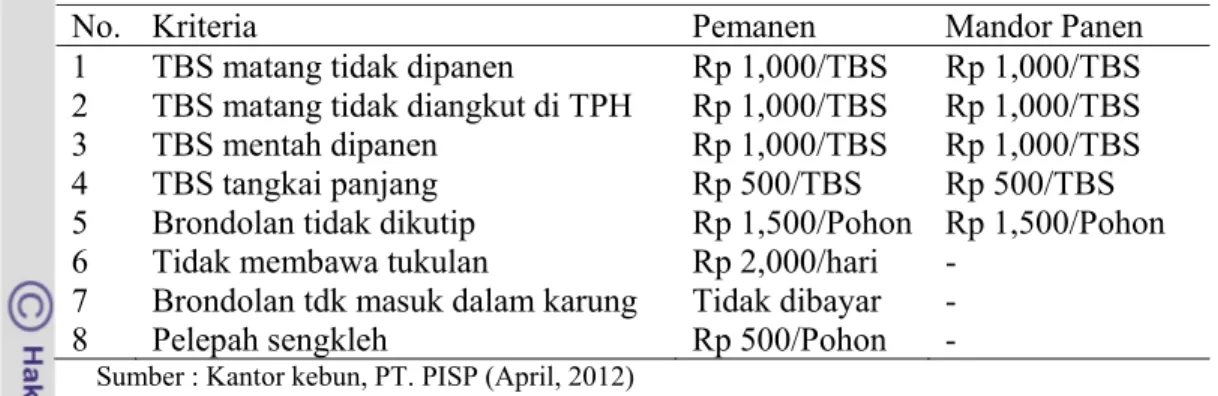

13. Ketentuan denda bagi pemanen, mandor panen, dan kerani produksi ... 47

14. Daftar premi panen ... 48

15. Hasil uji-t Parsial ... 55

16. Sidik ragam untuk persamaan regresi linier berganda I ... 56

17. Hasil produksi duga dan akurasi peramalan regresi linear I ... 56

18. Nilai p-value, VIF dan Durbin Watson untuk persamaaan regresi linear berganda I ... 57

19. Sidik ragam untuk persamaan regresi linear berganda II ... 58

20. Hasil produksi duga dan akurasi peramalan regresi linear II ... 58

21. Nilai p-value, VIF dan Durbin Watson untuk persamaaan regresi linear berganda II ... 59

22. Hasil produksi duga bulanan peramalan regresi linear II pada produksi 2010 ... 60

23. Hasil produksi duga bulanan peramalan regresi linear II pada produksi 2009 ... 61

24. Hasil uji-t parsial (Sulistyo, 2010) ... 63

25. Hasil produksi duga dan akurasi peramalan regresi linear berganda pada produksi SAHE tahun 2010 ... 64

26. Hasil produksi duga dan akurasi peramalan regresi linear

DAFTAR GAMBAR

Nomor Hal

1. Diagram pencar menunjukkan berbagai derajat korelasi ... 15

2. Struktur organisasi tingkat afdeling di Sei Air Hitam Estate ... 22

3. Penyemprotan herbisida di SAHE ... 28

4. Serangan rayap dan tikus di SAHE ... 30

5. Supply point pemupukan ... 33

6. Pemupukan kelapa sawit di piringan ... 33

7. Infus akar di SAHE ... 35

8. Aplikasi JJK pada kelapa sawit ... 36

9. Aplikasi POME di SAHE ... 38

10. Tingkat kematangan buah kelapa sawit ... 42

11. Grafik perbandingan produksi kelapa sawit SAHE dengan produksi PPKS pada kesesuaian lahan S1 dan S2 ... 49

12. Grafik curah hujan bulanan SAHE tahun 2005-2011 ... 50

13. Diagram curah hujan tahunan SAHE tahun 2005-2010 ... 51

14. Grafik penyinaran matahari di SAHE tahun 2007-2009 ... 53

15. Plot sisaan vs Y duga untuk persamaan regresi linier berganda I .. 57

16. Plot sisaan vs Y duga untuk persamaan regresi linear berganda II 59

17. Perbandingan produksi aktual, produksi duga, dan budget produksi bulanan tahun 2009 – 2010 ... 62

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Hal

1. Jurnal harian magang sebagai karyawan harian lepas di SAHE, PT. Perdana Inti Sawit Perkasa, First Resources Group, Kabupaten Rokan Hulu, Riau ...

71

2. Jurnal harian magang sebagai pendamping mandor di SAHE, PT. Perdana Inti Sawit Perkasa, First Resources Group, Kabupaten Rokan Hulu, Riau ...

73

3. Jurnal harian magang sebagai pendamping asisten di SAHE, PT. Perdana Inti Sawit Perkasa, First Resources Group, Kabupaten Rokan Hulu, Riau ...

74

4. Peta wilayah SAHE ... 77

5. Curah hujan SAHE 2005-2011 ... 78

6. Peta sebaran tanah SAHE ... 79

7. Struktur organisasi SAHE ... 80

8. Peta wilayah afdeling 1 ... 81

9. Data produksi, produktivitas, dan produktivitas/pohon tahun 2007-2011 di SAHE ... 82 10 Data iklim Kabupaten Rokan Hulu tahun 2005-2010 ... 84

11 Data historis pemupukan di SAH Estate tahun 2007-2011 ... 86

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jaqc.) merupakan tanaman komoditas perkebunan yang penting di Indonesia dan memiliki prospek pengembangan yang sangat cerah. Menurut Setyamidjaja (2006), kelapa sawit dapat menghasilkan beberapa jenis produk industri yaitu: minyak sawit (CPO), minyak inti sawit (PKO), minyak goreng, minyak salad, sabun, gliserin, margarine dan sekian banyak lagi produk turunannya termasuk minyak bakar kendaraan bermotor. Permintaan dunia akan minyak sawit setiap tahun meningkat rata-rata 6.5% per tahun.

Menurut Sunarko (2009) perkembangan luas dan produksi perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir telah meningkat dari 2.2 juta ha pada tahun 1997 manjadi 4.1 juta ha pada tahun 2007 atau meningkat 7.5% per tahun. Menurut BPS (2010), produksi minyak kelapa sawit meningkat dari 11 juta ton pada tahun 2007 menjadi 14 juta ton pada tahun 2010 dengan luasan 5 juta ha.

Faktor agroekologi seperti iklim, tanah, suhu, cahaya matahari, dan angin sangat mempengaruhi produksi kelapa sawit. Menurut Sastrosayono (2003) curah hujan yang baik untuk pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit adalah di atas 2,000 mm dan merata sepanjang tahun. Kekeringan selama 3 bulan akan menyebabkan pertumbuhan kuncup daun terhambat yaitu anak daun tidak dapat memecah. Kekeringan juga berpengaruh terhadap produksi buah yaitu tidak mau masak (brondol). Menurut Sastrosayono (2003) tanaman kelapa sawit termasuk tanaman heliofil atau menyukai cahaya. Penyinaran matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan buah kelapa sawit. Tanaman yang ternaungi karena jarak tanam yang sempit, pertumbuhannya akan terhambat dan hasil buah tidak maksimal. Selain itu, faktor edafik memiliki peranan penting dalam menopang pertumbuhan kelapa sawit. Menurut Noor (2001) tanah gambut dapat menyebabkan keracunan, salinitas, dan kahat hara pada tanaman kelapa sawit. Aspek iklim, suhu, dan cahaya matahari yang kurang sesuai juga dapat menurunkan produksi hasil kelapa sawit seperti tidak terjadinya pembuahan dan

sedikitnya jumlah brondolan yang dihasilkan. Permasalahan tersebut mendorong untuk mengelola faktor agroekologi sehingga lebih mendukung bagi tanaman kelapa sawit.

Peramalan produksi kelapa sawit sangat diperlukan dalam pengusahaan perkebunan kelapa sawit karena bermanfaat untuk memperkirakan produksi kelapa sawit atau jumlah CPO yang dapat disuplai untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga dapat memperkirakan keuntungan perusahaan di masa datang. Namun, seringkali perubahan agroekologi seperti iklim, tanah, sinar matahari dan tindakan agronomi mempengaruhi akurasi hasil peramalan produksi kelapa sawit. adanya gap antara peramalan dengan realisasi produksi menyebabkan perlunya perbaikan sistem peramalan kelapa sawit.

Sistem peramalan produksi kelapa sawit atau sistem taksasi yang akurat diharapkan dapat membantu kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, pada kegiatan magang ini difokuskan pada kegiatan indentifikasi faktor agroekologi yang spesifik bagi tanaman kelapa sawit agar akurasi peramalan produksi kelapa sawit dapat mendekati produksi aktual.

Tujuan

Tujuan dari kegiatan magang ini adalah mengaplikasikan pengetahuan yang telah diterima selama perkuliahan pada keadaan nyata di lapangan. Selain itu, magang juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mengenai pengolahan teknis dan manajerial di lapangan pada berbagai level pekerjaan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas panen, menganalisis pengelolaan pemanenan dengan harapan memberikan masukan yang efektif dan efisien dalam kegiatan pemanenan dan peramalan produksi.

Aspek khusus yang akan diamati dalam kegiatan magang ini adalah mempelajari pengaruh faktor agroekologi terhadap hasil tandan buah segar kelapa sawit guna pengembangan teknik peramalan produksi kelapa sawit yang lebih akurat.

Hipotesis

1. Terdapat faktor agroekologi yang mempengaruhi secara langsung terhadap produksi kelapa sawit.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Setyamidjaja (2006) kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) berasal dari Afrika. Elaeis guineensis Jaqc termasuk ordo Palmales, Famili Arecaceae dan genus Elaeis.

Kelapa sawit tumbuh tegak lurus dan dapat mencapai ketinggian 15-18 meter. Akar kelapa sawit merupakan akar serabut yang terdiri dari akar primer, sekunder, tersier , dan kwarterner. Akar primer tumbuh vertikal ke bawah, bertugas untuk mengambil air dan makanan. Dari akar primer tumbuh akar sekunder yang tumbuh horizontal dan dari akar sekunder ini tumbuh akar tersier dan kwarterner yang berada dekat dengan permukaan tanah. Akar tersier dan kwarterner sangat aktif mengambil air dan hara dari dalam tanah (Setyamidjaja, 2006).

Menurut Sunarko (2009) tanaman kelapa sawit umumnya tidak bercabang. Pada pertumbuhan awal setelah fase muda (seedling) terjadi pembentukan batang yang melebar tanpa terjadi pemanjangan internoda (ruas). Titik tumbuh batang kelapa sawit terletak di pucuk batang, terbenam didalam tajuk, berbentuk seperti kubis, dan enak dimakan. Pahan (2010) menyatakan bahwa daun kelapa sawit terdiri dari: 1). Kumpulan anak daun (leaflets) yang mempunyai helaian (lamina) dan tulang anak daun (midrib), 2). Rachis yang merupakan tempat anak daun melekat, 3). Tangkai daun (petiole) yang merupakan bagian antara daun dan batang, dan 4). Seludang daun (sheath) yang berfungsi sebagai perlindungan dari kuncup dan memberikan kekuatan pada batang. Pahan (2010) menambahkan bahwa untuk menjaga produksi maksimum diperlukan pelepah produktif sebanyak-banyaknya. Tetapi untuk mempermudah pekerjaan potong buah dan memperkecil kehilangan (losses) produksi, maka beberapa pelepah perlu dipotong dengan jumlah pelepah yang optimum yaitu 48-56 pelepah pada tanaman muda dan 40-48 pelepah pada tanaman tua.

Syarat Tumbuh

Kelapa sawit membutuhkan faktor edafik, iklim, dan ekologi yang sesuai agar dapat menghasilkan produksi yang optimum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan telah banyak dikaji oleh para peneliti. Faktor lingkungan yang paling banyak berperan adalah status air, curah hujan, cahaya matahari, suhu dan kelembaban, keberadaan penyerbuk, kesuburan tanah, pemupukan, dan sebagainya.

Menurut Lubis (2008) kebutuhan air efektif bagi kelapa sawit adalah 1,300 – 1,500 mm/tahun sehingga jumlah curah hujan yang baik (optimum) adalah 2,000 – 2,500 mm/tahun. Apabila curah hujan terlalu besar maka akan timbul permasalahan pada transportasi, pemupukan dan pemeliharaan. Namun apabila terjadi defisit air menyebabkan produksi turun drastis. Keadaan pertumbuhan memang dapat di normalisasi kembali namun dalam waktu yang panjang. Recovery pertumbuhan akan mulai pada tahun ketiga dan keempat karena defisit air merusak perkembangan bunga sebelum anthesis dan pada bunga yang telah anthesis menyebabkan gagal matang tandan. Gangguan terberat dapat menyebabkan patah pucuk dan mati. Menurut Risza (2010) defisit air 300 mm/tahun atau < 60 mm/bulan pada tanaman kelapa sawit menurunkan produksi kelapa sawit.

Tanaman kelapa sawit membutukan intensitas cahaya matahari yang tinggi untuk melakukan fotosintesis. Menurut Setyamidjaja (2006) lama penyinaran yang dibutuhkan oleh kelapa sawit adalah 5-7 jam per hari. Lama penyinaran terutama berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat asimilasi, pembentukan bunga (sex ratio), dan produksi buah. Kelapa sawit yang tidak mendapat sinar matahari cukup, pertumbuhannya akan lambat, produksi bunga betina menurun, dan gangguan hama/penyakit meningkat.

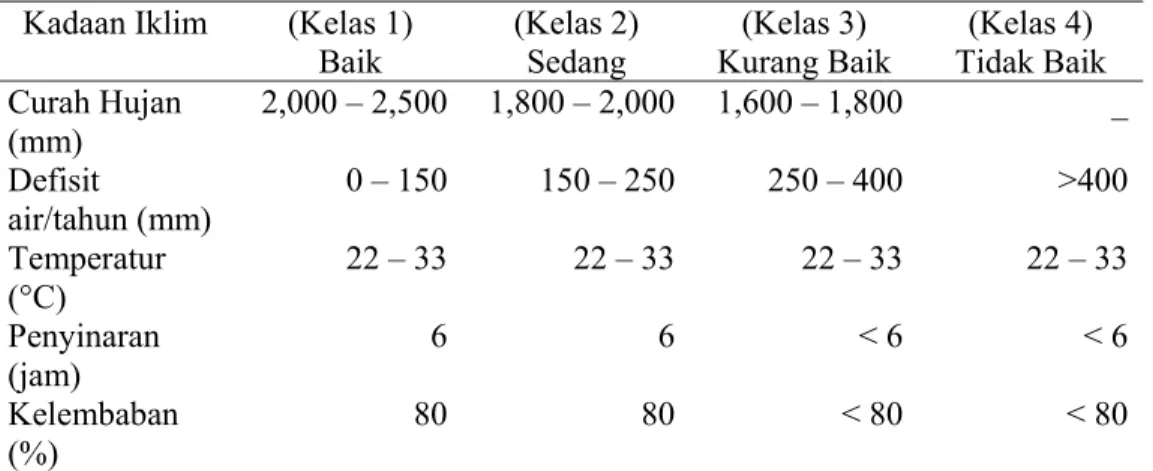

Tabel 1 menunjukkan kriteria iklim yang cocok untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Menurut Pahan (2010) tanaman kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada kisaran suhu 24-28° C. Tanaman kelapa sawit diperkirakan masih dapat tumbuh dengan baik sampai kisaran suhu 20° C, tetapi pertumbuhannya sudah mulai terhambat pada suhu 15° C. Menurut Setyamidjaja (2006) kelapa sawit menghendaki kelembaban udara sekitar 80%.

Menurut Pahan (2010) penyerbukan kelapa sawit (anemophyli) efektif pada kecepatan angin 5-6 km/jam. Angin yang terlalu kencang dapat menyebabkan tanaman menjadi miring, bahkan angin terlalu besar dapat merusak perkebunan kelapa sawit. Angin yang terlalu kencang juka akan mempengaruhi efektivitas serangga penyerbukan.

Tabel 1. Kriteria iklim untuk kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit

Kadaan Iklim (Kelas 1)

Baik (Kelas 2) Sedang Kurang Baik (Kelas 3) Tidak Baik (Kelas 4) Curah Hujan (mm) 2,000 – 2,500 1,800 – 2,000 1,600 – 1,800 _ Defisit air/tahun (mm) 0 – 150 150 – 250 250 – 400 >400 Temperatur (°C) 22 – 33 22 – 33 22 – 33 22 – 33 Penyinaran (jam) 6 6 < 6 < 6 Kelembaban (%) 80 80 < 80 < 80 Sumber : Hartono, 2008

Menurut Hartono (2008) tanah yang baik untuk budidaya kelapa sawit mengandung cukup banyak lempung, beraerasi baik dan subur, berdrainase baik, permukaan air tanah cukup dalam, solum tanah cukup dalam, dan tidak berbatu. Tanah dengan derajat keasaman (pH) antara 4-6 adalah yang ideal. Ketinggian tempat yang ideal bagi pertumbuhan tanaman kelapa sawit antara 1-400 m dpl, topografi datar dan berombak sampai bergelombang dengan kelerengan berkisar antara 0-25%. Klasifikasi keadaan tanaman yang sesuai untuk tanaman kelapa sawit disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi keadaan tanah kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit

Keadaan Tanah (Kelas 1)

Baik (Kelas 2) Sedang Kurang Baik (Kelas 3) Tidak Baik (Kelas 4)

Tinggi tempat 0 – 400 m dpl 0 – 400 m dpl 0 – 400 m dpl 0 – 400 m dpl

Topografi Datar berombak Bergelombang Berbukit Curam

Lereng (%) 0 – 15 16 – 25 25 – 36 >36

Solum (cm) >80 80 60 – 80 >60

Kedalaman air (cm) >80 60 – 80 50 – 60 40 – 50

Tekstur Lempung liat Liat berpasir Pasir lempung liat Pasir

Bahan organik (cm) 5 – 10 5 – 10 5 – 10 <5

Batuan Dalam Dalam Dalam Dangkal

Erosi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sedikit

Drainase Baik Agak baik Agak baik Agak baik

Banjir Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sedikit

Pasang surut Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sedikit

Sumber : Setyamidjaja (2006)

Peramalan Produksi

Peramalan dapat diartikan sebagai penggunaan data masa lalu dari sebuah variabel atau kumpulan variabel untuk mengestimasikan nilai di masa yang akan datang. Untuk membuat peramalan, dimulai dengan mengeksplorasi data dari waktu lampau dengan mengembangkan pola data dengan asumsi bahwa pola data waktu lampau itu akan berulang pada waktu yang akan datang. Jenis peramalan dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu, ruang lingkup, dan metode yang digunakan. Berdasarkan jangka waktu, peramalan dapat dibedakan menjadi peramalan jangka pendek dan peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang biasa dilakukan oleh pemimpin perusahaan yang bersifat umum, berfungsi sebagai dasar untuk membuat peramalan jangka panjang.

Menurut Aritonang (2009) peramalan adalah kegiatan penerapan model yang telah dikembangkan untuk mengetahui produksi pada waktu yang akan datang. Peramalan produksi merupakan bagian penting bagi setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit. Peramalan memberikan dasar dalam proyeksi pendapatan, penentuan anggaran dan pengendalian biaya. Data peramalan menjadi masukan penting pada perencanaan kapasitas produksi, sarana produksi, dan penjadwalan.

Berdasarkan metode yang digunakan, peramalan dibedakan menjadi peramalan dengan metode kualitatif (non-parametrik) dan metode kuantitatif (parametrik). Peramalan dengan metode kualitatif didasarkan pada individu-individu penilaian orang yang melakukan peramalan dan tidak bergantung pada data-data statistik. Metode tersebut digunakan untuk peramalan produk baru dimana belum ada data historis. Teknik model peramalan kualitatif berusaha untuk menggunakan penilaian (judgement) atau faktor subyektif individu dalam peramalan. Model non parametrik sangat berguna terutama ketika faktor subyektif diharapkan sangat penting atau ketika data kuantitatif yang akurat sulit didapatkan. Menurut Makridakis et al. (1995) peramalan kuantitatif dapat diterapkan bila tersedia informasi tentang masa lalu (data historis), informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk numerik dan dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa mendatang. Teknik peramalan kuantitatif sangat beragam, dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu dan untuk berbagai tujuan. Setiap teknik yang akan dipilih memiliki sifat, ketepatan, tingkat kesulitan, dan biaya tersendiri yang harus dipertimbangkan. Metode kuantitatif dapat berupa deret berkala dan metode kausal.

METODE MAGANG

Tempat dan Waktu

Kegiatan magang dilaksanakan selama tiga bulan dari tanggal 13 Februari sampai 13 Mei 2012, bertempat di perkebunan besar swasta nasional (PBSN) PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PISP), First Resources Group, Sei Air Hitam Estate, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Di lokasi magang merupakan tanaman menghasilkan (TM) dan terdapat kegiatan pembibitan terutama untuk sisipan tanaman, sehingga magang difokuskan pada kegiatan pemeliharaan dan panen.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan magang yang dilakukan penulis adalah mempelajari dan melakukan kegiatan di lapangan sebagai pekerja harian lepas selama satu bulan, menjadi pendamping mandor selama satu bulan, dan sebagai pendamping asisten divisi selama satu bulan. Uraian kegiatan selama magang disajikan pada Lampiran 1-3.

Pada satu bulan pertama sebagai pekerja harian lepas penulis melakukan semua pekerjaan yang dijadwalkan mulai dari pemeliharaan bibit di pembibitan, penyisipan tanaman, pemeliharaan tanaman (pengendalian gulma, pemupukan, dan penunasan) hingga ke pemanenan.

Pada bulan kedua penulis mendampingi mandor dengan tugas melaksanakan instruksi dari asisten divisi. Tugas sehari-hari yang dilakukan penulis sebagai pendamping mandor adalah mengikuti briefing pagi dan melakukan check roll, melakukan pengaturan tenaga kerja bersama asisten divisi, mengawasi pekerja dalam kegiatan budidaya terutama pengendalian gulma, pemupukan, penunasan serta pengendalian hama dan penyakit, hingga ke pemanenan. Pekerjaan lainnya membuat laporan harian kebun yang di dalamnya tercantum prestasi kerja setiap pekeja dari setiap pekerjaan.

Pada bulan ketiga penulis bertugas sebagai pendamping asisten divisi. Tugas sehari-hari yang dilakukan penulis sebagai asisten pendamping divisi adalah menyusun rencana kerja divisi, melaksanakan rencana kerja yang telah

disusun, mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang telah dijadwalkan, mengevaluasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Prestasi kerja penulis selama menjadi pekerja harian lepas, pendamping mandor, dan pendamping asiten divisi dapat dilihat pada Lampiran 1. Penulis melaksanakan aspek khusus yaitu, kajian faktor agroekologi untuk peramalan produksi.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan bersamaan dengan kegiatan magang berlangsung. Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan dan wawancara dengan mandor dan asisten. Pengumpulan data primer terbagi menjadi dua bagian, data primer untuk laporan umum dan data primer untuk uji korelasi kehilangan hasil produksi.

Data primer untuk laporan umum adalah data prestasi kerja penulis selama menjadi pekerja harian lepas, pendamping mandor, dan pendamping asisten divisi. Data primer untuk uji korelasi difokuskan pada data jumlah tandan buah segar layak panen (matang) yang tidak dipanen, jumlah tandan buah segar mentah yang dipanen, dan jumlah berondolan yang tidak terkutip.

Data sekunder yang dikumpulkan terbagi menjadi dua yaitu data sekunder untuk laporan umum dan data sekunder untuk keperluan analisis fungsi peramalan produksi. Data sekunder untuk laporan umum berupa luas areal konsesi dan tata guna lahan serta produksi dan produktivitas kebun. Data sekunder yang diperlukan untuk keperluan analisis fungsi peramalan produksi berupa data curah hujan, penyinaran, jenis tanah, umur tanaman, populasi tanaman per hektar, pemupukan, produksi kelapa sawit, dan produksi minyak kelapa sawit. Data sekunder tersebut merupakan data yang dikumpulkan selama lima tahun (Januari 2007 sampai dengan Desember 2011) dan diperoleh melalui laporan manajemen kebun yang akan digunakan dalam kegiatan peramalan.

Data panen lengkap diperoleh hingga 2011, tetapi data yang lain seperti data suhu udara, kelembaban udara, kecepatan angin, dan penyinaran matahari hanya tersedia hingga 2010. Oleh karena itu, dasar perhitungan untuk analisis menggunakan data hingga 2010.

Data sekunder yang dikumpulkan sebagai parameter agronomi yang mempengaruhi hasil produksi kelapa sawit untuk peramalan produksi meliputi:

1. Data produktivitas kelapa sawit

Data produksitivitas kelapa sawit merupakan data produktivitas bulanan (ton/ha/bulan) di Sei Air Hitam Estate (SAHE) mulai tahun 2007-2011.

2. Data rata-rata umur tanaman (bulan)

Data umur tanaman hitung berdasarkan perhitungan rataan umur tanaman (RUT) dengan rumus :

RUT = L T T T X U P T T

T L T T

Tanaman kelapa sawit di SAHE memiliki komposisi dengan tahun tanam 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2002, dan 2004. Perhitungan RUT dilakukan dengan menghitung rataan umur tanaman pada tiap tahun tanam kemudian dihitung rataan umur tanaman dalam satu kebun. Karena data bulan penanaman secara akurat tidak tersedia, maka diasumsikan sebagai dasar penghitungan umur tanaman, waktu penanaman adalah bulan Oktober setiap tahunnya.

Contoh perhitungan :

Pada tahun 2010 rataan umur tanaman kelapa sawit di SAHE untuk tanaman tahun 1993 (398.96 ha) adalah 17 tahun, tahun tanam 1994 (542.38 ha) adalah 16 tahun, tahun tanam 1995 (1,235.52 ha) adalah 15 tahun, tahun tanam 1998 (22.29 ha) adalah 12 tahun, tahun tanam 1999 (54.51) adalah 11 tahun, tahun tanam 2000 (30.76 ha) adalah 10 tahun, tahun tanam 2002 (22.49 ha) adalah 8 tahun, dan tahun tanam 2004 (77.35 ha) adalah 6 tahun. Luas area TM di SAHE adalah 2384.26 ha. Rataan umur tanaman di SAHE pada tahun 2010 dihitung menjadi :

RUT = ((398,96 x 17) + (542 x 16) + (1,235.52 x 15) + (22,29 x 12) + (54.51 x 11) + (30.76 x 10) + (22.49 x 8) + (77.35 x 6)) : 2384.26 = 15.02 tahun

3. Data populasi tanaman kelapa sawit

Data populasi tanaman kelapa sawit meliputi jumlah tanaman kelapa sawit pada tahun 2005-2009 untuk tahun tanam 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2002, dan 2004 beserta luasan area tiap tahun tanam tersebut. Jumlah populasi tanaman rata-rata seluruh kebun (tanaman/ha) diketahui dengan membagi total populasi tanaman kebun dengan luas total kebun.

4. Data realisasi pemupukan

Data realisasi pemupukan adalah data realisasi pemupukan terhadap program pemupukan sesuai dengan dosis rekomendasi dari Departemen Riset PT.Perdana Inti Sawit Perkasa (PISP). Selain itu, kegiatan pemupukan juga diasumsikan berjalan dengan optimal dan semua tanaman terpupuk. Data realisasi pemupukan diambil berdasarkan data historis pemupukan di SAHE tahun 2007-2011.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran data diperoleh informasi bahwa persen realisasi pemupukan selalu mendekati 100%. Oleh karean itu data realisasi pemupukan dianggap ceteris paribus (diasumsikan sama), sehingga dikeluarkan sebagai peubah pengamatan.

5. Data suhu udara, kelembaban udara, kecepatan angin, dan penyinaran matahari

Data suhu udara (°C), kelembaban udara (%), kecepatan angin (knots), dan lama penyinaran matahari (%) merupakan data rata-rata bulanan dari tahun 2005-2010 yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk wilayah kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru (Stasiun Pekanbaru). Selanjutnya, satuan untuk kecepatan angin diubah dalam km/jam (1 knots = 1.852 km/jam).

6. Data curah hujan dan hari hujan

Data curah hujan dan hari hujan (tahun 2005-2011) adalah hasil pengukuran yang dilakukan oleh staf kebun menggunakan alat penakar hujan. Mulut

penakar mempunyai luas 100 cm3 dengan diameter 11.3 cm. Pengukuran

curah hujan dilakukan tiap pukul 08.00 pagi. Bila terjadi hujan, maka air akan terkumpul dalam tabung kolektor kemudian dikeluarkan dan diukur dengan menggunakan gelas ukur volume (ml). Cara penghitungan jumlah curah hujan

(mm) dilakukan dengan membagi volume air yang ditampung dengan luas mulut penakar. Menurut Sulistyo (2010), Suatu hari dikatakan hujan (dicatat sebagai hari hujan) apabila dalam waktu 24 jam curah hujan yang terkumpul di dalam tabung kolektor ≥ 0.05 mm.

7. Data defisit air (metode Sulistyo, 2010)

Defisit air dihitung dengan cara metode Tailiez (Siregar et al., 2006). Metode tersebut didasarkan pada perhitungan nilai keseimbangan air (neraca air). Nilai keseimbangan air diperoleh dengan menjumlahkan curah hujan (mm) dengan cadangan awal air kemudian dikurangi evapotranspirasi. Jumlah defisit air tiap bulan dijumlahkan untuk memperoleh defisit air dalam setahun (mm/tahun). Asumsi yang digunakan dalam metode Tailiez adalah asumsi Evapotranspirasi yang diasumsikan bernilai 150 mm/bulan jika hari hujan ≤10 hari/bulan dan bernilai 120 mm/bulan jika hari hujan >10 hari/bulan. Asumsi kemampuan tanah dalam menyimpan air atau cadangan air dalam tanah yang berniali maksium 200 mm. Defisit air terjadi apabila nilai keseimbangan air <0 mm, sedangkan keseimbangan air dengan nilai >0 mm menunjukkan tidak terjadi defisit air. Apabila nilai keseimbangan air bernilai >200 mm, maka terjadi drainase dan kelebihan air akan disimpan dalam tanah sebagai cadangan awal untuk bulan berikutnya dengan nilai maksimum 200 mm.

8. Data kelas kesesuaian lahan

Data kelas kesesuian lahan merupakan data laporan survei tanah Departemen Riset PT. PISP pada tahun 2010.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, digunakan pendugaan fungsi produksi yang paling sesuai. Fungsi produksinya dirumuskan, selanjutnya dianalisis faktor produksi mana yang paling berpengaruh terhadap produksi tanaman kelapa sawit sehingga perkebunan dapat memfokuskan pengawasan terhadap faktor-faktor tersebut untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan input produksi.

Produksi kelapa sawit dipengaruhi oleh keadaan iklim dan teknis budidaya kelapa sawit. Untuk mengetahui peubah yang berpengaruh nyata terhadap produksi kelapa sawit dilakukan pengujian terhadap peubah iklim (suhu, kecepatan angin, kelembaban udara, penyinaran matahari, curah hujan, dan hari hujan) dan peubah kultur teknis (pemupukan, jumlah populasi tanaman/ha, dan umur tanaman).

Penyusunan model menggunakan dua pendekatan yaitu mendesain model dengan menggunakan metode peramalan berdasarkan data kebun SAHE. Jika hasil tidak memuaskan, maka digunakan model yang dikembangkan oleh Sulistyo (2010).

Metode yang digunakan dalam pengolahan data yang telah diperoleh adalah metode korelasi dan multiple regresion linear model dengan alat bantu pengolah data adalah Minitab 14.

Metode korelasi adalah metode yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua peubah X dan Y melalui sebuah bilangan yang disebut koefisien korelasi. Kita mendefinisikan koefisien korelasi linear sebagai ukuran hubungan linear antar dua peubah acak X dan Y, dan dilambangkan dengan r. Jadi, r mengukur sejauh mana titik-titik menggerombol sekitar sebuah garis lurus. Dengan membuat diagram pencar bagi n pengamatan {(xi , yi) ; i = 1, 2,...., n}dalam contoh acak, dapat ditarik kesimpulan tertentu mengenai r. Bila titik-titik menggerombol mengikuti sebuah garis lurus dengan kemiringan positif (Gambar 1a), maka ada korelasi positif yang tinggi antara dua peubah. Akan tetapi, bila titik-titik menggerombol mengikuti sebuah garis lurus dengan kemiringan negatif (Gambar 1b), maka antara kedua peubah itu terdapat korelasi negatif yang tinggi. Korelasi antara kedua peubah semakin menurun secara numerik dengan semakin

memencar atau menjauhnya titik-titik dari suatu garis lurus. Bila titik-titik mengikuti suatu pola yang acak, dengan kata lain tidak ada pola (Gambar 1c), maka kita mempunyai korelasi nol, dan disimpulkan tidak ada hubungan linear antara X dan Y.

Gambar 1. Diagram pencar menunjukkan berbagai derajat korelasi

Multiple regrestion linear model adalah model analisis regresi yang biasanya digunakan untuk pendugaan atau peramalan. Asumsi dasar dari model tersebut adalah peubah tak bebas (Y) yaitu nilai produksi kelapa sawit, merupakan fungsi linear dari beberapa peubah bebas (βk Xki) yaitu iklim dan kegiatan kultur

teknis. Model regresi linear yang digunakan adalah model regresi linear berganda. Bentuk umum model regresi linear berganda dengan k peubah penjelas yaitu : Y = β0 + β1 X + β2 X2 + ... + βk Xk + ε

Keterangan :

Y = Peubah respon (produksi kelapa sawit)

β0 =Nilai variabel respon ketika variabel prediktor bernilai nol

β1, β2,... βk =Parameter-parameter model regresi untuk variabel ke-1

sampai ke-k y x y x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y y x x . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Korelasi positif dan tinggi b) Korelasi negatif dan rendah

X1, X2, Xk = Peubah prediktor (iklim dan kultur teknis kelapa sawit)

ε = Sisaan atau simpangan

Permasalahan yang sering muncul dalam metode analisis regresi linear berganda adalah terjadinya autokorelasi, multikolinearitas, dan heterokedasitas. masalah-masalah tersebut dapat mempengaruhi asumsi-asumsi dalam persamaan regresi linear berganda sehingga asumsi tidak terpenuhi. Autokorelasi dapat diketahui dengan melihat nilai Durbin Watson (DW) pada output minitab. Autokorelasi tidak terjadi jika nilai DW mendekati 2 pada kisaran 0-4. Nilai DW kurang dari 2 menunjukkan adanya autokorelasipositif dan nilai DW lebih dari 2 menunjukkan adanya autokorelasi negatif. Cara untuk mengatasi autokorelasi adalah dengan metode Cochrane-Orcutt yang terdiri dari tiga tahapan yaitu menduga model regresi yang dikaji dan menghitung dugaan sisaannya, menduga model sisaan untuk memperoleh dugaan koefisien autokorelasi (ρ), dugaan (ρ) digunakan untuk menerapkan prosedur generalized differencing kemudian menduga model transformasi.

Multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada output minitab yang melebihi nilai 10. Menurut Juanda (2009), cara untuk mengatasi multikolinearitas yaitu dengan mengeluarkan peubah dengan kolinearitas tinggi dari persamaan, melakukan transformasi terhadap peubah-peubah dalam model dengan bentuk pembedaan pertama (first different form) untuk data deret waktu, menggunakan regresi komponen utama (principal component), menggabungkan data cross section dengan data deret waktu, memeriksa kembali asumsi waktu model, dan menambahkan data baru. Persamaan peramalan dianggap mendekati peramalan jika selisih antara estimasi dengan realisai ± 5%.

KEADAAN UMUM

Letak Wilayah Administratif

Sei Air Hitam Estate (SAHE) merupakan perkebunan kelapa sawit milik PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT. PISP). Perusahaan ini dahulu tergabung dalam Ciliandra Perkasa Group, kemudian pada tahun 2010 diakuisisi oleh First Resources Ltd., sebuah perusahaan perkebunan swasta asing yang berasal dari Singapura. SAHE terletak di Desa Kepenuhan Barat, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Perusahaan berjarak 30 km dari Kota Tengah atau 5-6 jam dari Kota Pekanbaru.

Batas-batas kebun PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (PT.PISP) sebelah utara dan barat berbatasan dengan kebun PT. Panca Surya Agrindo, sebelah selatan berbatasan dengan kebun plasma dan KKPA, sebelah Timur berbatasan dengan kebun plasma PIR-TRANS. Peta wilayah SAHE dapat dilihat pada Lampiran 4.

Keadaan Iklim dan Tanah

Curah hujan rata-rata tahunan SAHE dalam kurun waktu 7 tahun terakhir (2005-2011) adalah 2,345.14 mm/tahun dengan jumlah hari hujan pertahun rata-rata 107 hari. Data mengenai curah hujan selama kurun waktu 7 tahun terakhir dapat dilihat pada Lampiran 5. Menurut kelas iklim Schmidth-Ferguson, keadaan iklim di SAHE termasuk dalam tipe iklim A, yaitu daerah sangat basah. Tanah di SAHE tergolong ke dalam ordo entisol, hasil dari endapan sungai dan di klasifikasikan menjadi dua subgrup, yaitu: Humic Dystrudepts dan Typic Dystrudepts. Jenis tanah didominasi oleh tanah mineral (aluvial) yang miskin unsur hara, terutama kation – kation basa seperti Ca, Fe, Mg, K dan Na.

Ciri-ciri subgrup Humic Dystrudept menunjukkan bahwa tanah ini terbentuk dari rejim kelembaban humid. Tanah ini mempunyai epipedon penciri Umbrik. Horizon penciri umbrik secara kasat mata berwarna hitam, dan mempunyai kejenuhan basa kurang dari 50%. Jenis sub grup Humic Dystrudept memiliki cakupan seluas 1,062 ha dari total luas lahan 2,476 ha yang ada di SAHE.

Ciri-ciri subgrup Typic Dystrudepts menunjukkan bahwa tanah ini terbentuk dari rejim kelembaban humid. Tanah ini juga memiliki kejenuhan basa yang rendah yakni kurang dari 50%. Jenis sub grup Typic Dystrudepts memiliki cakupan seluas 1,414 ha.

Areal SAHE memiliki kondisi topografi dengan kemiringan 1-3 % seluas

2,476 ha. Derajat kemasaman tanah (pH) SAHE adalah 4.37 - 5.12. SAHE memiliki suhu rata-rata tahunan berkisar antara 28–31oC. Berdasarkan kelas

kesesuaian lahan untuk kelapa sawit, SAHE tergolong ke dalam kelas S2 (sesuai/suitable) dengan faktor pembatas utama adalah tekstur tanah liat berdebu dan beberapa titik lahan yang rawan banjir. Berdasarkan klasifikasi kelas lahan, SAHE cukup sesuai untuk pengembangan kelapa sawit, namun harus diikuti dengan upaya untuk memperbaiki tingkat kesuburan tanah. Peta kesesuaian jenis tanah dapat dilihat pada Lampiran 6.

Areal Konsesi dan Tata Guna Lahan

Sei Air Hitam Estate (SAHE) mempunyai hak guna usaha (HGU) dengan total luas lahan 2,476 ha. Luas lahan yang digunakan untuk areal penanaman adalah 2,376.28 ha untuk tanaman menghasilkan (TM).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, kemitraan yang digunakan oleh SAHE dengan masyarakat sekitar adalah pola PIR-Trans (perusahaan inti rakyat) dan KKPA (kredit koprasi primer kepada anggota). Pola kemitraan PIR-Trans merupakan pola pengembangan perkebunan rakyat dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti dan sekaligus sebagai pelaksana pengembangan kebun plasma. Program PIR-Trans sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat, setidaknya mampu membuka isolasi wilayah dengan dibangunnya jalur transportasi.

Pola kemitraan KKPA (kredit koprasi primer kepada anggota) merupakan pola kemitraan perusahaan inti dan petani dalam wadah koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota melalui kredit jangka panjang dari bank. Perusahaan inti membangun dan mengembangkan kelembagaan petani sebagai wadah pembinaan dan bimbingan bagi petani peserta mengenai budidaya dan manajemen perkebunan kelapa sawit.

Areal kebun inti SAHE dibagi menjadi 3 afdeling, yaitu afedling I (755.06 ha) yang terbagi atas 25 blok, afdeling II (770.86 ha) terbagi atas 26 blok, dan afdeling III (858.34 ha)terdiri dari 28 blok. Pembukaan lahan dimulai dari tahun 1992 dengan tahun tanam 1993, 1994, 1995, 1998, 2002 dan 2004, serta tanaman sisipan dengan tahun tanam 2008 dan 2010. Selain itu, SAHE memiliki kebun plasma PIR seluas 8,694.27 ha, dan kebun plasma integrasi KKPA sebanyak 1,758.73 ha.

Kebun Plasma yang dikontrol oleh SAHE dibangun dengan pola PIR-Trans terdiri dari 5 Satuan Pemukiman (SP). Dengan komposisi PIR-PIR-Trans SP I sebanyak 535 KK seluas 1,066.1 ha, PIR-Trans SP II sebanyak 506 KK seluas 1, 012.54 ha, PIR-Trans SP III sebanyak 500 KK seluas 1,000 ha, PIR-Trans SP IV sebanyak 500 KK seluas 1,000 ha, PIR-Trans SP V sebanyak 380 KK seluas 760

ha. Sedangkan Kebun plasma integrasi dan kebun KKPA terdiri dari kebun

Integrasi SKPD Desa Sukamaju Kecamatan Tambusai sebanyak 470 KK dengan luas 940 ha, dan kebun plasma integrasi KKPA Muara Nikum seluas 818.73 ha.

Keadaan Tanaman dan Produksi

Tanaman kelapa sawit yang diusahakan di Sei Air Hitam Estate adalah varietas D x P Marihat (tenera). Jarak tanam yang digunakan 9.35 m x 9.35 m x

9.35 m dengan jarak antar barisan 8.09 m dan jarak dalam barisan 9.35 m

sehingga populasi tanaman perhektar yaitu 132 pohon. Kenyataan di lapang menunjukkan adanya perbedaan jumlah pohon perhektar dikarenakan terdapat jarak tanam yang berbeda – beda. Hal ini disebabkan karena serangan hama dan penyakit, dan lahan berawa sehingga banyak pohon kelapa sawit yang tumbang.

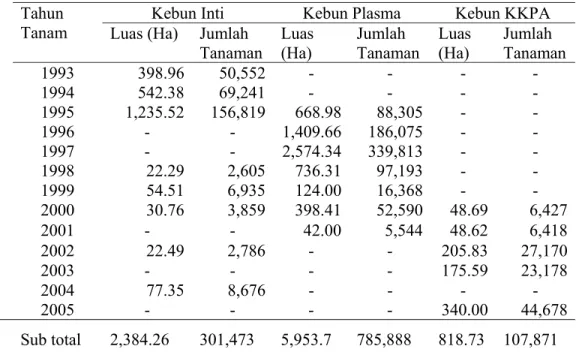

Pengulangan penanaman dimulai pada tahun 1993 dan terus berlanjut hingga 2004. Populasi tanaman kelapa sawit berdasarkan tahun tanam yang ada di SAHE dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa areal tanam 1995 mencapai lebih 50% luas areal SAHE. Populasi, produksi, dan produktivitas SAHE tahbelun 2007-2011 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3. Populasi tanaman kelapa sawit berdasarkan tahun tanam Tahun

Tanam Kebun Inti Kebun Plasma Kebun KKPA

Luas (Ha) Jumlah

Tanaman Luas (Ha) Jumlah Tanaman Luas (Ha) Jumlah Tanaman

1993 398.96 50,552 - - - - 1994 542.38 69,241 - - - - 1995 1,235.52 156,819 668.98 88,305 - - 1996 - - 1,409.66 186,075 - - 1997 - - 2,574.34 339,813 - - 1998 22.29 2,605 736.31 97,193 - - 1999 54.51 6,935 124.00 16,368 - - 2000 30.76 3,859 398.41 52,590 48.69 6,427 2001 - - 42.00 5,544 48.62 6,418 2002 22.49 2,786 - - 205.83 27,170 2003 - - - - 175.59 23,178 2004 77.35 8,676 - - - - 2005 - - - - 340.00 44,678 Sub total 2,384.26 301,473 5,953.7 785,888 818.73 107,871

Sumber : Kantor Kebun, PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (Mei, 2012) Tabel 4. Data produksi dan produktivitas tahun 2007-2011

Tahun Produksi (ton) Produktivitas (ton TBS/ha)

2007 204,259.91 22.86

2008 221,025.36 24.61

2009 210,058.79 22.22

2010 181,817.55 18.94

2011 217,162.00 22.62

Sumber : Kantor Kebun, PT. Perdana Inti Sawit Perkasa (Mei, 2012)

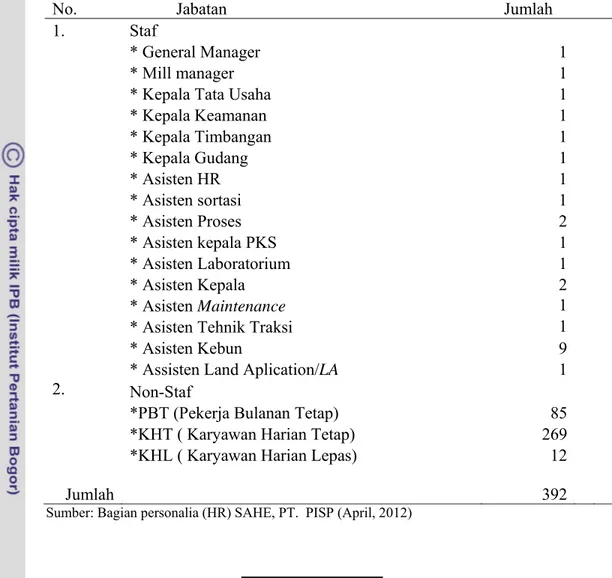

Struktur Organisasi Perusahaan dan Ketenagakerjaan

SAHE dipimpin oleh seorang general manager yang bertugas memberikan pengarahan kepada bawahan yang menjadi tanggung jawabnya dalam mempersiapkan rencana kerja anggaran kebun, dan menyusun rencana kerja

operasional pabrik. General manager memiliki wewenang untuk memutuskan

kebijakan operasional kebun dan pabrik dalam rangka melaksanakan rencana kerja, juga menandatangani surat/dokumen/perjanjian kerja. General manager dibantu oleh field manager, field assistant, dan kepala seksi (kasi) administrasi.

Kepala administrasi bertanggungjawab melaksanakan kegiatan administrasi kebun dalam merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan agar berjalan dengan baik. Struktur organisasi SAHE dapat dilihat pada Lampiran 7.

Field manager biasa disebut asisten kepala (askep) bertugas memimpin operasional bidang tanaman dan non tanaman. Field Assistant bertugas untuk menyusun dan menyerahkan rencana anggaran kerja afdeling (harian, bulanan, dan tahunan) kepada atasan untuk dievaluasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang field assistant dibantu oleh para mandor dan kerani afdeling. Mandor (panen dan perawatan) bertugas mengawasi kegiatan pemeliharaan dan perawatan agar sesuai dengan standar mutu dan norma yang telah ditentukan perusahaan. Kerani afdeling bertugas membantu field assistant dalam menyusun dan melaporkan hasil pekerjaan di lapangan serta administrasi afdeling.

Status karyawan di SAHE terdiri atas staf dan non staf. Karyawan staf meliputi general manager, mill manager, kepala tata usaha (KTU), field manager, dan field assistant. Karyawan non staf meliputi karyawan traksi, karyawan afdeling, karyawan harian tetap, dan pegawai bulanan tetap.Jumlah staf dan non-staf dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Karyawan Staf dan Non-staf PT. PISP tahun 2012

No. Jabatan Jumlah

1. Staf

* General Manager 1

* Mill manager 1

* Kepala Tata Usaha 1

* Kepala Keamanan 1 * Kepala Timbangan 1 * Kepala Gudang 1 * Asisten HR 1 * Asisten sortasi 1 * Asisten Proses 2 * Asisten kepala PKS 1 * Asisten Laboratorium 1 * Asisten Kepala 2 * Asisten Maintenance 1

* Asisten Tehnik Traksi 1

* Asisten Kebun 9

* Assisten Land Aplication/LA 1

2. Non-Staf

*PBT (Pekerja Bulanan Tetap) 85

*KHT ( Karyawan Harian Tetap) 269

*KHL ( Karyawan Harian Lepas) 12

Jumlah 392

Sumber: Bagian personalia (HR) SAHE, PT. PISP (April, 2012)

Keterangan: SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal)

HASIL PELAKSANAAN MAGANG

Aspek Manajerial

Pendamping Mandor

Pelaksanaan kendali teknis di kebun SAHE baik aspek teknis maupun administrasi dalam pelaksanaanya dilakukan oleh asisten dengan dibantu oleh mandor dan kerani afdeling. Mandor bertugas mengatur pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan arahan asisten serta melakukan pengecekan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Setiap hari asisten memimpin apel pagi pada pukul 06.00 WIB dengan seluruh karyawan dan mandor. Asisten memberikan evaluasi terhadap pekerjaan pada hari kemarin dan memberikan pengarahan untuk pekerjaan yang akan dilakukan hari ini. Setelah melakukan apel pagi bersama asisten, setiap mandor memberi pengarahan pada karyawan terhadap kegiatan yang dilakukan serta mengatur pembagian hanca. Pekerjaan dimulai pukul 06.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB dan sampai pukul 11.30 WIB pada hari jum’at.

Mandor Panen. Mandor panen bertugas untuk melakukan supervisi atau pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan panen sehingga tercapai mutu buah dan mutu hanca yang diharapkan. Setiap pagi setelah apel bersama asisten, mandor panen memberi pengarahan, absensi, dan pembagian hanca panen karyawan. Setelah itu, dilakukan pengecekan terhadap alat pelindung diri (APD), dan kelengkapan peralatan panen yang akan digunakan karyawan.

Mandor panen memastikan semua karyawan telah masuk pada hanca masing-masing saat kegiatan panen dimulai. Setelah pembagian hanca selesai, penulis membantu mandor panen mengisi kelengkapan administrasi panen meliputi: buku rencana kerja (taksasi), buku kehilangan panen (losses), buku rotasi panen, buku laporan produksi, buku laporan potong buah, dan buku mandor. Buku rencana kerja berisi taksasi panen, tenaga kerja yang digunakan, luasan dan blok yang akan dipanen, angka kerapatan panen (AKP), berat janjang rata-rata (BJR), dan rotasi panen. Buku kehilangan panen (losses) berisi blok pengamatan mandor, nomor pemanen, jumlah buah matang yang tidak dipanen,

dan jumlah brondolan yang tidak diangkut. Selama kegiatan panen berlangsung, penulis membantu mandor panen mengawasi proses potong buah dan pengutipan brondolan serta melakukan pengecekan mutu buah dan mutu hanca. Sebelum karyawan pulang, dilakukan pengecekan untuk memastikan hanca panen setiap karyawan telah selesai dikerjakan.

Pada sore hari, penulis dan mandor panen didampingi asisten melakukan penghitungan dan pengecekan angka kerapatan panen (AKP) serta melakukan penghitungan taksasi panen untuk mengetahui perkiraan hasil panen, kebutuhan tanaga kerja, dan kebutuhan truk pengangkut buah yang dilakukan hari berikutnya. Hasil pengecekan mutu buah dan mutu hanca diserahkan kepada asisten.

Mandor Perawatan. Mandor perawatan di SAHE terbagi menjadi dua kegiatan kerja yaitu penyemprotan herbisida (Chemist) dan pemupukan. Tugas mandor semprot herbisida adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengendalian gulma secara kimia atau penyemprotan herbisida pada piringan, tempat pengumpulan hasil (TPH), dan pasar pikul. Setiap pagi setelah apel bersama asisten, mandor perawatan didampingi asisten melakukan evaluasi pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya, dan memberikan pengarahan serta pembagian hanca masing-masing karyawan. Setelah itu, dilakukan pengecekan terhadap alat pelindung diri (APD), herbisida, dan alat-alat yang digunakan.

Setelah melakukan pengarahan, penulis membantu mandor perawatan mengisi buku rencana kerja harian dan mengisi buku kegiatan mandor (BKM) yang berisi absensi karyawan, luasan blok yang telah disemprot, volume, dan jenis herbisida yang digunakan. Setelah itu, mandor perawatan dan kerani afdeling membuat bon permintaan herbisida yang akan digunakan esok hari. Bon permintaan herbisida berisi jenis herbisida, volume, dan blok aplikasi hebisida. Bon herbisida dibuat sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan oleh asisten dan disetujui oleh general manajer. Setelah bon disetujui oleh general manajer, kemudian dilakukan pengambilan herbisida ke gudang.

Selama kegiatan pengendalian gulma berlangsung, penulis membantu mandor semprot untuk mengawasi kegiatan pengendalian gulma untuk memastikan ketepatan konsentrasi herbisida yang digunakan dan memastikan

gulma sasaran tersemprot semua. Setelah pekerjaan selesai, penulis membantu pengecekan peralatan kerja yang telah digunakan untuk mengetahui adanya kerusakan alat dan kebersihan alat. Selain itu, penulis membantu mandor semprot melakukan kalibrasi waktu.

Tugas utama mandor pupuk adalah melakukan supervisi atau pengawasan terhadap aplikasi pemupukan mulai dari penguntilan, pengangkutan, supply point, pelangsiran, dan pemupukan. Setiap pagi setelah apel bersama asisten, mandor pemupukan didampingi asisten melakukan evaluasi pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya, dan memberikan pengarahan terhadap jenis pupuk yang akan diaplikasikan serta pembagian hanca masing-masing karyawan. Setelah itu, dilakukan pengecekan terhadap alat pelindung diri (APD) dan alat-alat yang digunakan.

Setelah melakukan pengarahan, penulis membantu mandor pemupukan mengisi buku rencana kerja hari ini dan mengisi Buku Kegiatan Mandor (BKM) yang berisi absensi karyawan, luasan blok yang telah teraplikasi, volume, dan jenis pupuk yang digunakan. Setelah itu, mandor pemupukan dan kerani afdeling membuat bon permintaan herbisida yang akan digunakan besok. Bon permintaan pupuk berisi jenis pupuk yang digunakan, volume pupuk, dan blok aplikasi pemupukan. Bon pupuk dibuat sesuai dengan rencana kerja yang direncanakan oleh asisten sebelumnya dan disetujui oleh general manajer. Setelah bon disetujui oleh general manajer, kemudian dilakukan penguntilan dan pengambilan pupuk ke gudang.

Selama kegiatan pemupukan berlangsung, penulis membantu mandor pupuk untuk mengawasi kegiatan pemupukan untuk memastikan ketepatan dosis pupuk yang digunakan dan memastikan semua pohon sawit telah dipupuk. Setelah pekerjaan selesai, penulis membantu pengecekan hanca yang telah dipupuk. Kerani produksi. Kerani produksi bertugas untuk menghitung jumlah TBS dan brondolan pemanen yang terkumpul di TPH dan langsung mengangkutnya ke pabrik kelapa sawit (PKS) sehingga tidak ada buah yang restan/tertinggal di lapangan. Selain itu, kerani produksi juga bertugas untuk mensortasi buah yang mentah dan mengembalikannya ke pemanen. Kerani produksi juga membuat laporan produksi harian ke kantor afdeling. Selama

menjadi pendamping kerani produksi penulis membantu kerani produksi menghitung dan mensortasi buah mentah yang terpanen dan mengirimkannya langsung ke PKS.

Kerani Afdeling. Kerani afdeling bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan administrasi kantor afdeling. Tugas harian kerani afdeling antara lain: melakukan verifikasi buku kegiatan mandor dan laporan potong buah, mengisi laporan pagi, mengisi central control dan rotasi panen, mencatat daftar curah hujan, mengisi buku prestasi kerja, mengisi monitoring absensi karyawan, monitoring produksi dan biaya, dan mengisi absensi dan prestasi kerja dalam laporan checkroll di kantor besar SAHE. Laporan pagi berisi rekapitulasi hasil panen setiap mandoran, dan bahan herbisida yang digunakan untuk pengendalian gulma. Buku prestasi kerja merupakan rekapitulasi prestasi kerja tiap jenis pekerjaan.

Tugas bulanan kerani afdeling adalah membuat laporan bulanan tingkat afdeling, membuat rekapitulasi daftar premi dan borongan dalam sebulan, membuat laporan berita acara serah terima pekerjaan (BASTP), membagikan beras catu karyawan, dan mengisi mading bulanan. Laporan bulanan afdeling berisi rekapitulasi seluruh jenis pekerjaan dalam sebulan. Kerani afdeling bertanggung jawab terhadap keakuratan dan kerapihan seluruh arsip data afdeling

sehingga mudah dicari apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Selama menjandi

pendamping kerani afdeling, penulis belajar untuk melakukan Checkroll (memasukkan data transaksi kegiatan operasional kebun), mengisi buku mandor, buku asisten, kumpulan laporan kerja harian (KLKH) , dan menghitung premi.

Pendamping Asisten

Asisten afdeling betugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan kegiatan afdeling dengan baik mulai dari kegiatan perawatan tanaman, produksi, sampai konservasi tanah dan air. Selain bertugas menjalankan fungsi pengelolaan dan supervisi di lapangan, asisten juga bertugas untuk mengelola administrasi afdeling, membuat rencana kerja tahunan (RKT) bersama manajer, membuat rencana kerja bulanan (RKB), dan rencana kerja harian (RKH). Asisten mengatur pengeluaran biaya (budget) afdeling sesuai dengan RKT, RKB,

dan RKH agar efektif dan efisien dalam penggunaannya sehingga tidak terjadi over budget.

Asisten mempunyai tanggung jawab lain selain dibidang operasional kebun, yaitu melakukan pembinaan terhadap seluruh sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan. Selama menjadi pendamping asisten, penulis dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan harian, melakukan pengawasan terhadap kegiatan panen dan perawatan serta mengikuti kegiatan sosial di kebun baik pada acara keagamaan maupun olahraga.

Aspek Teknis Pengendalian Gulma

Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh pada waktu, tempat, dan kondisi yang tidak diinginkan. Keberadaan gulma harus dikendalikan sehingga tetap berada di bawah batas ambang ekonomi. Pengendalian gulma di perkebunan kelapa sawit dilakukan pada dua tempat, yaitu di piringan dan di gawangan. Pengendalian gulma di SAHE dilakukan dengan dua cara yaitu secara kimia dan manual.

Semprot piringan, pasar pikul, dan TPH. Pengendalian gulma secara kimia dilakukan dengan penyemprotan bahan kimia di piringan, pasar pikul, dan TPH (Gambar 3). Beberapa jenis gulma dominan yang dikendalikan yaitu Asystasia intrusa, Ageratum conyzoides, Borreria latifolia, Centotheca lappacea, Cynodon dactylon, dan Axonopus sp. Adapun gulma yang menguntungkan bagi tanaman kelapa sawit adalah Casia tora, dan Neprolephis biserata yang berfungsi sebagai inang alternatif musuh alami untuk mengendalikan hama ulat api (Setora nitens).

Penyemprotan gulma di SAHE menggunakan alat semprot Solo sprayer dan micron herby sprayer (MHS). Solo sprayer adalah alat semprot bertekanan dengan pompa manual. Tipe nozel solo sprayer yang digunakan adalah nozel warna biru. Herbisida yang digunakan untuk penyemprotan gulma di piringan, pasar pikul, dan TPH adalah herbisida purna tumbuh sistemik dengan bahan aktif Glifosat 480 g/l (nama dagang “Bionasa”). Dosis yang digunakan untuk aplikasi

semprot herbisida menggunakan alat solo sprayer adalah 480 cc/ha. Sebelum diaplikasikan, dilakukan pencampuran dengan perbandingan 1:1 (v/v). Pencampuran larutan herbisida dengan air bertujuan untuk menghindari agar larutan tersebut tidak dapat dijual lagi apabila sudah tercampur dengan air. Selain itu, ditambahkan juga metafuron dengan dosis 66 g/l. Konsentrasi yang digunakan adalah 80 ml/15 liter (1 knapsack) atau 0.53%. Rotasi penyemprotan adalah tiga kali setahun.

Gambar 3. Penyemprotan herbisida

Penyemprotan gulma di piringan, pasar pikul, dan TPH dengan menggunakan solo sprayer dilakukan oleh tenaga kerja borongan atau SPKL (surat perintah kerja lokal) yang terdiri dari 5 orang tenaga kerja wanita, 1 orang tenaga kerja pria, dan 1 orang mandor. Penyemprotan dilakukan blok per blok dengan standar kerja yang ditetapkan kebun sebesar 6 ha/HK dengan upah Rp 22,500/ha atau Rp 15,000 untuk semprot piringan dan Rp 7,500 ha untuk semprot pasar pikul.

Kendala-kendala yang dihadapi pada alat solo sprayer adalah kerusakan alat seperti pompa knapsak yang kurang baik dan tangki yang bocor, tidak tersedia air pada area penyemprotan, kualitas pencampuran herbisida kurang baik karena menggunakan air yang berasal dari parit yang cenderung keruh.

Pada bulan april 2012 SAHE mulai menggunakan alat semprot CDA (controlled droplet application) atau dipasaran lebih dikenal dengan nama micron herby sprayer (MHS) dengan sistem aplikasi cairan volume rendah (ultra low volume). Konsentrasi yang digunakan untuk aplikasi semprot herbisida menggunakan MHS adalah 450 herbisida yang dilarutkan dalam 6 liter air untuk

luasan satu hektar. Bahan tersebut dicampur dengan metafuron 50 g/l sebelum diaplikasikan. Penulis membantu mandor melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyemprotan dan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aplikasi yaitu 40 menit/ha.

Penyemprotan gulma di piringan, pasar pikul, dan TPH dengan menggunakan MHS dilakukan oleh tenaga kerja borongan atau SPKL (surat perintah kerja lapang) yang terdiri dari 6 orang tenaga kerja wanita, 1 orang tenaga kerja pria, dan 1 orang mandor. Penyemprotan dilakukan blok per blok untuk semua afdeling di SAHE dengan standar kerja yang ditetapkan kebun sebesar 5 ha/HK dengan upah 12,500/ha atau Rp 8,000/ha untuk semprot piringan dan Rp 4,500 untuk semprot pasar pikul.

Kendala-kendala yang dihadapi pada alat MHS adalah alat/stik berat dan metafuron sering menggumpal dan menghambat nozel sehingga larutan herbisida sulit keluar. Prestasi kerja penulis selama menjadi KHL adalah 0.5 ha/HK sedangkan karyawan mampu mencapai 3 ha/ HK untuk alat solo sprayer.

Babat tanaman pengganggu (BTP). Babat tanaman penggangu merupakan pengendalian gulma secara manual yang dilakukan di SAHE. Pekerjaan ini dilakukan oleh pekerja borongan atau SPKL yang terdiri dari 5 orang karyawan laki-laki. Setiap karyawan ditargetkan untuk menyelesaikan 1 ha lahan dalam 7 jam kerja. Alat-alat yang digunakan adalah cados, golok, sabit, dan garukan. Pekerjaan yang dilakukan adalah menebas dan mendongkel anak kayu menggunakan cados. Selain itu, gulma dan kotoran pada piringan tanaman dibersihkan menggunakan garukan dan merapikan pelepah di sekitar tanaman.

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pekerjaan ini adalah kurang disiplinnya karyawan terhadap jam kerja, peralatan karyawan kurang mendukung, dan tebalnya gulma sehingga pekerjaan tidak bisa diselesaikan pada hari tersebut. Prestasi penulis selama melakukan kegiatan babat tanaman penggangu adalah 0.5 ha lahan dalam waktu 5 jam kerja.

Pengendalian Hama

Pengendalian hama merupakan salah satu aspek penting dalam budidaya tanaman kelapa sawit. Proteksi terhadap tanaman ini sangat penting dilakukan mengingat besarnya kehilangan produksi yang disebabkan oleh serangan hama yang melebihi batas ambang ekonomi. Kunci pengendalian hama adalah dengan melakukan pemantauan hama atau Early Warning System untuk deteksi hama secara dini sehingga dapat diputuskan langkah pengendalian hama berikutnya. Kegiatan monitoring hama di SAHE dilakukan secara berkala yakni setiap dua bulan.

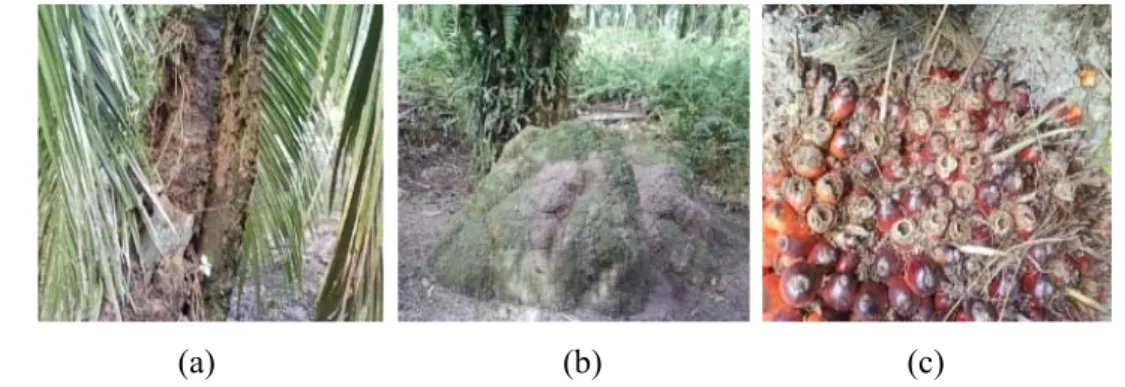

Pengendalian hama bersifat preventif dan secara biologi dengan memanfaatkan musuh alami hama. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman penulis selama melakukan kegiatan magang di SAHE hama yang ditemui adalah ulat api, tikus, dan rayap. Serangan rayap dapat diketahui dengan adanya sarang rayap pada tanaman atau disekitar tanaman kemudian dikorek dengan kayu untuk mengetahui keberadaan rayap. Serangan tikus dapat dilihat dari bekas gigitan pada buah kelapa sawit. Tikus memakan mesokarp buah (daging buah) sampai pada inti kelapa sawit. Untuk pengendalian hama tikus dilakukan dengan memanfaatkan burung hantu (Tyto alba) sebagai predatornya. Sementara itu, pengendalian hama ulat api (Setora nitens) dilakukan dengan penanaman beneficial plant yaitu Casia tora dan Turnera sp sebagai inang predator hama ulat api. Serangan rayap dan tikus dapat dilihat pada Gambar 4.

(a) (b) (c)

Gambar 4. a). Batang kelapa sawit yang diserang rayap, b). Rumah rayap, c). TBS yang terserang tikus

Pemupukan

Pemupukan merupakan kegiatan yang sangat penting di perkebunan kelapa sawit. Tujuan pemberian pupuk adalah untuk menjaga kesuburan tanah sesuai syarat pertumbuhan kelapa sawit sehingga mampu mencapai produksi yang tinggi. Menurut Winarna et al. (2006) perbaikan sifat fisik tanah dan tingkat kesuburan tanah dapat dilakukan antara lain dengan aplikasi bahan organik (janjang kosong dan limbah cair), penanaman tanaman kacangan penutup tanah, dan pemupukan yang berimbang.

Pemupukan anorganik

Perencanaan pemupukan diawali dengan menentukan jenis dan rekomendasi dosis pupuk yang akan diaplikasikan, waktu pelaksanaan pemupukan, peralatan dan perlengkapan kerja yang digunakan, tenaga kerja, kesiapan blok-blok yang akan dipupuk, dan kelengkapan administrasi. Rekomendasi dosis pemupukan ditetapkan First Resources Research and Development berdasarkan hasil analisa kimia daun, status hara tanah, jenis tanah dan LCC, curah hujan serta proyeksi produksi yang dilakukan setiap tahun. Jenis pupuk yang digunakan PT.PISP periode 2011-2012 adalah Urea, KCl (MOP), Kieserit, Rock phosphat (RPH), TSP, HGF Borat, FeSO4, dan ZA.

Penguntilan pupuk. Penguntilan merupakan salah satu kegiatan membagi pupuk dengan tujuan untuk menghindari pencurian dalam pembagian pupuk dan untuk mempermudah dalam pengangkutan dan penaburan pupuk agar pupuk yang diberikan tepat dosisnya. Penguntilan pupuk dilaksanakan di gudang satu hari sebelum pelaksanaan pemupukan. Masing-masing untilan tergantung dosis perpohon dan jumlah pohon dalam 1 until. Penguntilan dilakukan oleh tenaga penguntil sesuai dengan yang tercantum di bon permintaan. Tenaga penguntil mendapatkan upah sebesar Rp 20/kg.

Pelaksanaan pemupukan. Penabur pupuk terdiri dari 4 orang penabur dan 4 orang pelangsir yang bertugas untuk menyelesaikan pemupukan dalam 1 blok per harinya. Pelaksanaan pemupukan dilakukan setelah persiapan untuk pemupukan selesai. Persiapan meliputi sarana pemupukan seperti alat pengangkut pupuk, kebersihan piringan, jalan pikul, dan titian jalan pikul.