BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terletak di antara dua benua yakni benua Asia dan benua Australia serta samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi Indonesia sangat strategis dan berada dalam persimpangan lalu lintas dunia. Negara kesatuan yang berdaulat yang terdiri dari wilayah, pemerintah dan penduduk yang menempati suatu wilayah. Artinya, Indonesia memiliki kedaulatan mutlak terhadap wilayah darat, perairan (laut), dan udara di atasnya. Indonesia memiliki penduduk ± 259.940.857 jiwa.

Kedaulatan berasal dari kata sovereignty, hak berdaulat (sovereignty rights), yurisdiksi dan hak-hak lain Indonesia atas perairannya ditetapkan dalam berbagai produk hukum Nasional dan dilaksanakan dengan kegiatan penegakkan kedaulatan dan hukum. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dijabarkan dalam kewenangan-kewenangan atau hak Negara, antara lain dalam yurisdiksi di wilayah tersebut (diartikan sebagai kewenangan untuk membuat dan menegakkan peraturan hukum dalam suatu daerah/tempat berlakunya sebuah undang-undang).1

Kedaulatan teritorial suatu Negara meliputi lapisan tanah sebelah bawah, air (laut) beserta isinya, tanah di bawah air (landas kontinen), pantai dengan batas tertentu, seperti perairan teritorial dan ruang udara di atas benua serta wilayah perairan (laut). Wilayah merupakan atribut yang nyata dari kenegaraan dan dalam wilayah geografis tertentu yang ditempatinya, suatu Negara menikmati dan melaksanakan kedaulatan termasuk rakyat yang ada di dalam wilayah tersebut.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disingkat UUDNRI Tahun 1945, menyebutkan :

1 Luh Putu Sudini, 2013, Pengelolaan Pencemaran Laut di Indonesia, Titah Surga, Yogyakarta, hal.73-74

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian dari sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah diharapkan wilayah Indonesia yakni tanah beserta bangunan yang digunakan baik oleh warga Negara Indonesia maupun asing dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran serta membantu perekonomian rakyat Indonesia dengan cara membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas khususnya bagi penduduk Indonesia. Perwujudannya adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA).

Wilayah yakni bumi beserta isinya, baik itu tanah, bangunan serta masyarakat yang menempati suatu wilayah. Pengertian bumi menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA adalah permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA adalah tanah.2 Sedangkan Hukum Agraria (Agrarish Recht) menurut Soebekti dan R. Tjitrosoedibio, adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata usaha Negara (Administratifrecht) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah Negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut.3

Tanah adalah bagian permukaan bumi,4 yang merupakan benda yang sangat istimewa, karena tanah sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup termasuk manusia tidak dapat hidup tanpa tanah. Oleh karena semua kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi oleh tanah, maka semua manusia membutuhkan tanah, sehingga tanah dapat berpotensi sebagai pemicu krisis sosial.

2 A.P. Parlindungan (selanjutnya disebut A.P Perlindungan-1), 1991, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, hal.36

3 Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

(selanjutnya disingkat Urip Santoso I), hal. 5

Bagi orang Indonesia, tanah merupakan masalah yang paling pokok dapat ditinjau dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan yaitu berkisar persoalan sengketa mengenai tanah. Berdasarkan banyaknya perkara yang menyangkut tanah, dapat dilihat bahwa tanah memegang peranan sentral dalam kehidupan dan perekonomian masyarakat Indonesia. Sengketa tanah tersebut antara lain menyangkut sengketa warisan, hutang piutang dengan tanah sebagai jaminan, sengketa tata usaha Negara mengenai penerbitan sertifikat tanah, serta pembuatan melawan hukum lainnya.5

Hak bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah Negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. Pengaturan mengenai penguasaan hak atas tanah ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UUPA.6

Asas nasionalitas yang dianut Indonesia terhadap tanah telah tercermin dalam UUPA. Sebagai kawasan yang dimiliki oleh bangsa yang berdaulat dan bersatu, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia dengan hubungan yang bersifat abadi. Asas nasionalitas ini memiliki konsekuensi yang jauh terhadap pemilikan atau pemegang hak milik atas tanah di Indonesia, yaitu yang diperbolehkan mempunyai hak milik adalah hanya warga Negara Indonesia.7

Tanah hanya boleh dipunyai warga Negara Indonesia dari sebuah Negara yang menguasai seluruh kawasan Negara yang bersangkutan. Seandainya Warga Negara Asing (untuk selanjutnya disebut WNA) diizinkan memiliki tanah di Indonesia, maka sedikit demi sedikit tanah di wilayah Indonesia akan beralih hak kepada orang asing. Hal ini sekaligus akan

5 Sunaryati Hartono, 1978, Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaruan Hukum Tanah, Alumni, Bandung,

hal.7

6 Urip Santoso I, op cit, hal.78

membahayakan kedaulatan Negara dan warga Negara Indonesia terancam tidak menjadi tuan rumah di Negara sendiri.8

Hak menguasai dari Negara memberi wewenang kepada Negara untuk : 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.9

Mengenai hak menguasai Negara diatur di dalam Pasal 2 UUPA. Hak ini bersumber dari hak Bangsa Indonesia, hak menguasai dari Negara merupakan kewenangan yang bersifat publik, sehingga hak ini tidak sama dengan konsep domain yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Subyek dari hak menguasai Negara adalah Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia dan meliputi semua tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik tanah yang belum maupun yang sudah dihaki dengan hak perorangan. Tanah yang belum di haki dengan hak perorangan disebut tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (dalam praktik administrasi disebut tanah Negara), sedangkan tanah yang sudah dihaki dengan hak perseorangan disebut tanah hak milik.10

Hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan, dan/atau mengambil manfaat dari tanah tertentu. Hak-hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah, tanah hak milik, hak tanggungan, dan hak milik

8 Ibid, hal 8

9 Budi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah,

Djambatan, Jakarta, hal.6

10 Wibowo Tunardy, 2013, “Macam-Macam Hak Penguasaan Atas Tanah” available from : URL : http

://www.jurnalhukum.com/macam-macam-hak-penguasaan-atas-tanah, diakses tanggal 13 Februari 2015, pukul. 22.45 WITA

atas satuan rumah susun.11 Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUPA menyebutkan mengenai jenis dari hak-hak atas tanah yakni sebagai berikut:

“Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah : a. Hak Milik, b. Hak Guna Usaha, c. Hak Guna Bangunan, d. Hak Pakai, e. Hak sewa, f. Hak Membuka Tanah, g. Hak Memungut Hasil Hutan, h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak-hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53”.

Warga Negara Indonesia baik perseorangan maupun badan hukum dapat mempunyai tanah. Perseorangan dapat mempunyai tanah dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, sedangkan badan hukum dapat mempunyai tanah dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, kecuali badan hukum tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah, dapat mempunyai tanah dengan hak milik. Hak milik hanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sedangkan WNA tidak boleh memiliki hak milik atas tanah.

Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Hak turun-temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.12

11 Urip Santoso I, op cit, hal.83 12 Urip Santoso I, op cit, hal.92

Subjek Hak Milik diatur dalam Pasal 21 UUPA ayat (1), (2) dan ayat (3) : (1) Hanya warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik

(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum Indonesia yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya (PP 38/1963)

Bagi WNA yang setelah berlakunya UUPA ini tidak dapat memiliki hak milik atas tanah. Baik karena adanya pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik, setelah berlakunya UUPA telah kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun setelah diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Dan apabila telah lewat satu tahun dari masa tenggang waktu tersebut hak milik atas tanah itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut dengan sendirinya hapus demi hukum, dan tanah tersebut jatuh kepada Negara.

Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 21 UUPA ayat (2) tersebut, berkenaan dengan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, maka dikeluarkan PP Nomor 38/1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, yaitu bank-bank yang didirikan oleh Negara (Bank Negara), Koperasi Pertanian, Badan Keagamaan dan Badan Sosial.13

Sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1) Permen Agraria/ Kepala BPN No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah hak milik adalah Bank Pemerintah, Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Dengan demikian bagi pemilik tanah yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah, maka dalam waktu satu tahun harus melepaskan atau mengalihkan hak milik atas tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat, ataupun mengalihkan hak tersebut dalam bentuk hak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu juga dikarenakan hak milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain di atas bidang tanah hak miliknya. Hak dimaksud dapat berupa hak guna bangunan atau hak pakai, dengan pengecualian hak guna usaha. Hal ini hampir sama dengan kewenangan Negara sebagai penguasa untuk memberikan tanah kepada warganya, walaupun hak ini tidak mutlak sama tetapi tetap harus mempunyai fungsi sosial.14

Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA, hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Peralihan hak milik tersebut dapat dalam bentuk sebagai berikut :

1. Beralih artinya berpindahnya hak milik atas tanah dari pemilik sebelumnya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. Misalnya : meninggalnya pemilik tanah. Dengan demikian hak milik atas tanahnya berpindah atau beralih secara hukum kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat-syarat sebagai subjek hukum.15

2. Dialihkan/pemindahan hak artinya beralihnya hak milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum dimaksud adalah : jual beli, tukar menukar, hibah pemasukan atau penyertaan ke dalam modal perusahaan (inbreng), lelang, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.16

Berkenaan dengan pemindahan/ pengalihan hak milik undang-undang juga telah mengaturnya, bahwa :

14 Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, 2007, Hak-Hak Atas Tanah-Seri Hukum Harta Kekayaan,

Kencana, Jakarta, hal.30

15 Ibid, hal.91 16 Ibid

1. “Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain dimaksudkan untuk pemindahan hak milik serta pengawasannya di atur oleh peraturan pemerintah”.

2. Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung ataupun tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga Negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan pemerintah, termasuk dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung, serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Peralihan hak atas tanah dan bangunan khususnya hak pakai oleh WNA tersebut berkaitan dengan hukum dan ditandai oleh adanya bukti yang dapat berupa akta jual beli, akta hibah, fatwa waris, surat keputusan pemberian hak atas tanah dan bangunan, dan lain-lain. Untuk memberikan kepastian dan kekuatan hukum pemilikan tanah dan bangunan maka setiap peralihan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur setiap peralihan hak dan dilakukan secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yakni Notaris/PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk selanjutnya didaftarkan pada instansi yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan setempat untuk memperoleh sertifikat hak. Dengan demikian hak atas tanah dan bangunan secara sah ada pada pihak yang memperoleh hak tersebut sehingga dapat dipertahankan terhadap semua pihak dan tidak terdapat pihak yang dirugikan.17

17 Marihot Pahala Siahaan, 2003, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-Teori dan Praktek, Raja

Dalam kaitannya dengan pemilikan WNA maupun badan hukum asing untuk memiliki hak-hak atas tanah, dalam UUPA diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42, masing-masing menentukan :

Pasal 41 menentukan bahwa :

(1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini.

(2) Hak pakai dapat diberikan :

a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu;

b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. (3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur

kekerasan

Pasal 42 menentukan bahwa :

Yang dapat mempunyai hak pakai ialah : a. Warga Negara Indonesia;

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

c. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

d. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah (untuk selanjutnya disebut PP Nomor 40 Tahun 1996) dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh WNA (untuk selanjutnya disebut dengan PP Nomor 41 Tahun 1996) misalnya dalam ketentuan Pasal 2 angka 1 dan angka 2 PP Nomor 41 Tahun 1996 mengatur bahwa, rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak atas tanah tertentu serta bangunan yang dibangun di atas bidang tanah hak pakai atas tanah Negara dan hak milik

properti yang dapat dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah milik orang perorangan maupun tanah Negara.

Hak pakai atas tanah hak milik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Penanaman Modal atau investasi, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal dalam Negeri. Penanaman modal asing diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (untuk selanjutnya disebut dengan UUPMA).

Warga Negara Asing dan badan hukum asing dalam penguasaan tanahnya mempunyai perwakilan di Indonesia yakni diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UUPA yang diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 40 Tahun 1996.18

Peraturan perundang-undangan yang terkait dan pokok-pokok substansi akan diatur dan dibahas dalam rangka penyempurnaan PP Nomor 41 Tahun 1996. Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang terkait diperlukan untuk menjaga keselarasannya dengan peraturan undangan lain. Merupakan asas umum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bahwa suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (sinkron secara vertikal) dan peraturan lain yang sederajat (sinkron secara horizontal). Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis merupakan pokok-pokok substansi yang akan diatur sehingga peraturan itu diharapkan dapat berlaku dan ditaati oleh masyarakat. Substansinya harus mampu mengakomodasi perkembangan yang ada tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. 19

Sesuai dengan perkembangan yang terjadi, terkait dengan hak atas tanah beserta bangunan untuk WNA dan badan hukum asing, berkenaan dengan keterlibatan berbagai instansi dalam implementasinya, disamping mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sektor terkait juga perlu memerhatikan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

18 Maria S.W. Sumardjono, 2007, Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan, PT.

Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal.6-7

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) dalam rangka memperoleh kejelasan tentang kewenangan masing-masing instansi serta kewajiban atau tanggung jawabnya. Secara khusus peraturan perundang-undangan terkait hak WNA dan badan hukum asing atas tanah beserta bangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni 1) kelompok peraturan perundang-undangan terkait dengan hak atas tanah beserta bangunan, 2) ketentuan berkenaan dengan subyek hak atas tanah beserta bangunan, dan 3) ketentuan di bidang perpajakan.20

Tanah hak pakai berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah Negara, tanah Hak Pengelolaan, atau tanah Hak Milik hal ini tegas disebutkan dalam Pasal 41 PP Nomor 40 Tahun 1996. Jangka waktu hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. Dalam PP Nomor 40 tahun 1996, jangka waktu hak pakai diatur pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. Jangka waktu hak pakai ini berbeda-beda sesuai dengan asal tanahnya.21

Jangka waktu hak pakai atas tanah Negara adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Khusus hak pakai yang dipunyai Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, badan-badan keagamaan dan sosial, perwakilan Negara asing, dan badan perwakilan internasional diberikan jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.22

20 Ibid, hal.36

21 Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

(selanjutnya disingkat Urip Santoso II), hal.116

Permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaruan hak pakai diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak pakai tersebut. Perpanjangan jangka waktu atau pembaruan hak pakai dicatat dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat. Jaminan perpanjangan dan pembaruan hak pakai untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan dan pembaruan hak pakai dapat dilakukan sekaligus dengan pembayaran uang pemasukan yang ditentukan pada saat pertama kali mengajukan permohonan hak pakai. Dalam hal uang pemasukan telah dibayar sekaligus, untuk perpanjangan dan pembaruan hak pakai hanya dikenakan uang administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri di bidang pertanahan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Persetujuan untuk pemberian perpanjangan dan pembaruan hak pakai serta perincian uang pemasukan dicantumkan dalam keputusan pemberian hak pakai.23

Berkaitan dengan subjek hak pakai atas tanah Negara, A.P. Parlindungan menyatakan bahwa ada hak pakai yang bersifat publikrechtelijk, yang tanpa right of disposal (artinya yang tidak boleh dijual ataupun dijadikan jaminan utang), yaitu hak pakai yang diberikan untuk instansi-instansi pemerintah seperti sekolah, Perguruan Tinggi Negeri, kantor pemerintah, dan sebagainya, dan hak pakai yang diberikan untuk waktu yang tidak terbatas dan selama pelaksanaan tugasnya, ataupun hak pakai yang diberikan untuk usaha-usaha sosial dan keagamaan juga diberikan untuk waktu yang tidak tertentu dan selama melaksanakan tugasnya.24

Hapusnya hak pakai berdasarkan Pasal 55 PP Nomor 40 Tahun 1996, faktor-faktor penyebab hapusnya hak pakai, yaitu :25

a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya;

23 Urip Santoso II, op cit, hal. 119

24 A.P Parlindungan, 1989, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung, hal.34 25 Urip Santoso II, op cit, hal.123

b. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemilik tanah sebelum jangka waktunya berakhir, karena :

1. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak pakai dan atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam hak pakai;

2. Tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak pakai dengan pemilik tanah atau perjanjian penggunaan hak pengelolaan; atau

3. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

d. Hak pakainya dicabut; e. Ditelantarkan;

f. Tanahnya musnah;

g. Pemegang hak pakai tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak pakai.

Hapusnya hak pakai atas tanah Negara mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara. Hapusnya hak pakai atas tanah hak pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang hak pengelolaan. Hapusnya hak pakai atas tanah hak milik mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemilik tanah tertuang dalam Pasal 56 PP Nomor 40 Tahun 1996. Lalu dalam Pasal 57 PP Nomor 40 Tahun 1996 mengatur konsekuensi hapusnya hak pakai bagi bekas pemegang hak pakai, yaitu :26

1. Apabila hak pakai atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang dan diperbarui, maka bekas pemegang hak pakai wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya hak pakai.

2. Dalam hal bangunan dan benda-benda tersebut masih diperlukan kepada bekas pemegang hak pakai diberikan ganti rugi.

3. Pembongkaran bangunan dan benda-benda tersebut dilaksanakan atas biaya pemegang hak pakai

4. Jika bekas pemegang hak pakai lalai dalam memenuhi kewajiban membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah hak pakai, maka bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dibongkar oleh pemerintah atas biaya pemegang hak pakai.

Dalam Pasal 58 PP Nomor 40 Tahun 1996 tertuang mengenai hapusnya hak pakai atas tanah yakni apabila hak pakai atas tanah hak pengelolaan atau hak pakai atas tanah hak milik hapus, maka bekas pemegang hak pakai tersebut wajib menyerahkan tanahnya kepada pemegang hak pengelolaan atau pemilik tanah dan memenuhi ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik.27

Jika orang asing ingin berinvestasi di Indonesia maka orang asing tersebut harus menggunakan hak pakai. Penanam modal asing di Indonesia hanya mempunyai hak pakai dan hak guna usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1), dan ayat (2) UUPA :

(1) “Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/ atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang member wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini”.

(2) “Hak pakai dapat diberikan :

a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.

b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun” Ketentuan dalam UUPA tersebut juga menjadi landasan pemikiran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, yang menegaskan bahwa pemberian properti

yakni tanah dan bangunan, hanya dengan hak pakai. Hak pakai diberikan kepada orang asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia hanya selama 25 tahun dan dapat diperpanjang.

Terkait dengan rencana kebijakan yakni keputusan dari Presiden Joko Widodo yang menyetujui pemberian hak milik properti untuk WNA dan Presiden menginginkan agar orang asing dapat memiliki properti di Indonesia, dengan demikian orang asing dapat memiliki hak milik sepenuhnya terhadap properti tersebut. Tentunya hal ini merupakan tindakan yang sangat bertolak belakang dengan semangat UUPA yang mengusung asas nasionalitas.28 Akan tetapi

properti yang dapat dimiliki oleh orang asing dibatasi yakni hanya untuk hunian vertikal dalam hal ini apartemen, tidak termasuk land house. Hal ini tentu mendapat respons positif bagi para pengembang properti di tengah terus melesunya bisnis properti di tanah air.29

Rencana kebijakan dari Presiden yang mengemukakan bahwa Presiden menginginkan orang asing agar mendapatkan hak milik atas properti di Indonesia hal ini yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian. Permasalahan tersebut diatas terdapat inkonsistensi norma, karena aturan yang sudah ada bertolak belakang dengan rencana kebijakan yang akan direalisasikan oleh Presiden. Adanya dugaan inkonsistensi norma tersebut tentunya bertentangan dengan perangkat hukum yakni UUD NRI Tahun 1945, UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996 dan PP Nomor 41 Tahun 1996 yang bertujuan membatasi kepemilikan properti atas tanah dan bangunan bagi WNA di Indonesia hanya dengan hak pakai, hal ini tentu tidak sejalan dengan rencana kebijakan yang diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo mengenai WNA yang diperkenankan untuk memiliki properti atas tanah dan bangunan di Indonesia. Karena alasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam mengenai hak memiliki

28 Jarot Widya Muliawan, 13 Juli 2015, Ihwal Hak Milik Properti untuk WNA, Jawa Pos, Denpasar, sub

1-4, hal.2

properti bagi WNA ini dengan judul “Pengaturan Kebijakan Hak Kepemilikan Properti Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia”.

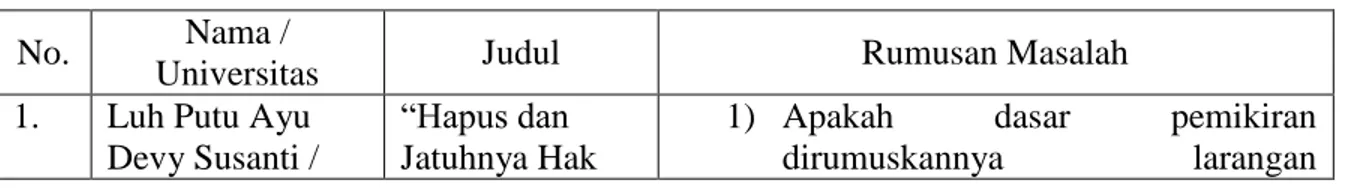

Dari penelusuran kepustakaan yang dilakukan, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan “Pengaturan Kebijakan Hak Kepemilikan Properti Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia” yaitu :

Tabel 1.1. Tabel Orisinalitas Penelitian

No. Nama /

Universitas Judul Rumusan Masalah

1. Luh Putu Ayu Devy Susanti /

“Hapus dan Jatuhnya Hak

1) Apakah dasar pemikiran

Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana Milik Atas Tanah Kepada Negara Akibat Pemindahan Hak Milik Secara Tidak Langsung Kepada Warga Negara Asing Dengan Akta Notaris”

pemindahan hak milik atas tanah

kepada WNA sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA masih relevan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini ?

2) Bagaimanakah pengaturan hapus dan jatuhnya hak milik atas tanah kepada Negara akibat pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA dengan akta notaris ?

2. Ni Putu Sanatha Sarathy Lodra / Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana “Penyelesaian Sengketa Yang Timbul Dari Akta Nominee Yang Berisi Peralihan Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Asing Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UUPA”

1) Upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam hal terjadinya sengketa perjanjian nominee tentang peralihan hak milik atas tanah kepada orang asing/WNA yang dibuat dengan akta notaris ?

2) Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian nominee tentang peralihan hak milik atas tanah kepada orang

asing/WNA yang melanggar

ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA ? 3. Nyoman Carina Pariska Pribadi / Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana “Status Hukum Kepemilikan Tanah Dengan Hak Milik Oleh Warga Negara Asing Melalui Perjanjian Nominee”

1) Bagaimanakah pengaturan

penguasaan tanah dengan hak milik oleh orang asing yang dibuat melalui perjanjian nominee ?

2) Bagaimanakah status hukum “perjanjian nominee” apabila salah satu pihak meninggal dunia ?

4. Ni Made Irpiana Prahandari / Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana “Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Hak Milik Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing Dengan Akta Notaris/ Pejabat Pembuat 1) Bagaimanakah keabsahan

penguasaan hak milik atas tanah hak milik Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) yang dilakukan oleh Notaris dengan Akta Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah?

2) Apakah akibat hukum dari akta perjanjian penguasaan hak milik atas

Akta Tanah (Studi Kasus)”

tanah milik Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang dibuat oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah ?

5. I Putu Indra Mandhala Putra / Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana “Efektifitas Peraturan Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik Pribadi Bagi Orang Asing Di Kabupaten Badung”

1) Faktor-faktor apakah yang

mempengaruhi pelaksanaan

ketentuan pemberian hak pakai atas tanah untuk orang asing di Kabupaten Badung ?

2) Bagaimana fungsi dan peranan Notaris/PPAT selaku pejabat umum dalam mendukung efektififitas pelaksanaan pemberian hak pakai untuk orang asing ?

3) Apakah pelaksanaan ketentuan pemberian hak pakai atas tanah untuk orang asing di Kabupaten Badung sudah berjalan efektif? 6 Putu Ayu Ratih

Tribuana/ Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana “Pengaturan Kebijakan Hak Kepemilikan Properti Atas Tanah dan Bangunan Bagi Warga Negara Asing di Indonesia”

1) Apakah warga Negara asing dapat memegang hak memiliki penuh atas tanah dan bangunan di Indonesia ? 2) Bagaimanakah batas-batas hak

penuh kepemilikan properti atas tanah dan bangunan bagi warga Negara asing ?

Menyimak hasil penelusuran dari tesis dengan judul dan pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas, menunjukkan bahwa penelitian dengan judul “Pengaturan Kebijakan Hak Kepemilikan Properti Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia” belum ada yang membahas. Oleh karena itu tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah orisinalitas atau keasliannya.

1) Apakah Warga Negara Asing dapat memegang hak milik penuh atas tanah dan bangunan di Indonesia ?

2) Bagaimanakah batas-batas hak penuh kepemilikan properti atas tanah dan bangunan bagi Warga Negara Asing ?

1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak kepemilikan properti atas tanah dan bangunan bagi warga Negara asing di Indonesia. Serta mengetahui secara umum mengenai pengaturan kebijakan hak kepemilikan tanah dan bangunan bagi warga negara asing di Indonesia.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep hak kepemilikan properti atas tanah dan bangunan bagi warga Negara asing di Indonesia

2. Untuk mendeskripsikan bagaimanakah batas-batas hak penuh kepemilikan properti atas tanah bagi warga Negara asing

1.4. Manfaat Penelitian 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan berupa asas-asas, prinsip-prinsip dan konsep-konsep hukum bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya dalam bidang kenotariatan, perihal pengaturan kebijakan hak kepemilikan properti atas tanah dan bangunan bagi warga Negara asing di Indonesia beserta persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga Negara asing terkait kepemilikan atas tanah dan bangunan di Indonesia dan bagaimanakah batas-batas hak penuh kepemilikan properti atas tanah dan bangunan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penulisan ini, antara lain : Untuk para notaris diharapkan menjadi sumber pengetahuan (baru) bahwa setiap akta notaris yang substansinya mengandung perbuatan-perbuatan hukum yang dimaksudkan secara langsung atau tidak langsung mengandung pengaturan kebijakan hak kepemilikan properti atas tanah dan bangunan bagi WNA di Indonesia. Kemudian untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai orang asing dapat memegang hak penuh dalam memiliki properti yakni tanah dan bangunan beserta persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga Negara asing tersebut.

1.5. Landasan Teoritis

Upaya dalam menganalisa dan menidentifikasi teori hukum umum dan khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan yang lainnya yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian yang berkaitan dengan Pengaturan Kebijakan Hak Kepemilikan Properti Atas Tanah dan Bangunan di Indonesia. Teori-teori, konsep maupun asas yang penulis gunakan yakni sebagai berikut : 1. Teori Unsur-Unsur Negara 2. Teori Negara Hukum, 3. Teori Kepastian Hukum 4. Teori Kewenangan, 5. Asas Nasionalitas 6. Konsep Subyek Hukum, 7. Konsep Penguasaan Tanah, 8. Konsep Kepemilikan. Definisi dari empat teori, satu asas dan tiga konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Unsur-Unsur Negara

Teori unsur-unsur Negara ini digunakan sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini.

Unsur-unsur Negara modern yakni: a. adanya wilayah tertentu atau tetap;

b. adanya rakyat;

c. adanya pemerintahan yang berdaulat; dan d. adanya pengakuan.

Jean Bodin (abad ke-16) adalah orang pertama yang memberi bentuk ilmiah pada teori kedaulatan (Souvereiniteit). Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam Negara. Kedaulatan adalah atribut dari Negara, karena suatu Negara tanpa kedaulatan bukanlah suatu Negara. Dalam teori Jean Bodin disebutkan ciri utama dari Negara yakni asli, tunggal dan sempurna dan wujud dari kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum yang berlaku di dalam Negara.

Pemegang kedaulatan dalam suatu Negara ada berbagai teori yakni teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan Negara, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Sehingga menurut teori kedaulatan rakyat kedaulatan ada di tangan rakyat dan penyelenggara Negara dan diwujudkan dengan suatu Undang-Undang Dasar prinsip konstitusionalisme. Hal ini disebutkan dalam alinea pembukaan IV UUD NRI 1945. Pertama kali UUD NRI dibentuk oleh BPUPKI, tetapi dewasa ini badan pembentuk hukum tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan pembentuk Undang-Undang adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). MPR dan DPR ini adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Prinsip inilah yang mendasari lahirnya ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menyatakan di dalamnya bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.30 Prinsip tersebut yang mendasari penulis untuk menggunakan teori Unsur-Unsur Negara ini karena sangat relevan digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dari pengaturan

bagi warga Negara asing terkait hak memiliki properti atas tanah dan bangunan di Indonesia.

2. Teori Negara Hukum

Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu diperlukan ajaran rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga Negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.31 Dalam ajaran Hukum Murni dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa:

“The State is the community created (as opposed to an international) legal

order. The state as juristic person is a personification of this community or the

national legal order constituting this community. From a furistic point of view, the

problem of the Statue therefore appears as the problem of the national legal

order.”32

Ajaran Hukum Murni dari Hans Kelsen ini menjelaskan bahwa Negara itu merupakan komunitas yang diciptakan suatu tata hukum nasional sebagai perbandingan dari tata hukum internasional Negara sebagai badan hukum yang terwujud sebagai dari personafikasi dari komunitas atau personafikasi dari tata hukum nasional yang membentuk komunitas tersebut.

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian

31 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta,

hal.153

dari kecakapan menjalankan pemerintahan Negara. Oleh karena itu menurut Aristoteles, yang terpenting adalah mendidik manusia menjadi warga Negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.33

Pendapat Immanuel Kant & Fichte, Negara hukum liberal atau Negara hukum dalam arti sempit hanya mengenal dua unsur yang penting yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan. Sedangkan menurut Pendapat Freidrich Julius Sthal ahli hukum dari Eropa Kontinental, unsur-unsur dari Negara hukum

(rechtstaat) formil ada 4 (empat) yakni :34

1. adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia; 2. adanya pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika;

3. setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan Undang-Undang; 4. adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Secara umum, dalam setiap Negara yang menganut paham Negara hukum, berlaku tiga unsur utama pemerintahan (the rule of law) menurut A.V Dicey yakni

a. supremasi hukum (supremacy of law);

b. kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law); dan

c. hak asasi adalah hak yang paling mendasar yang harus dilindungi (constitution on individual rights)

Prinsip penting dalam Negara hukum adalah perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus. Menurut A.V Dicey, bahwa berlakunya konsep

33 Moh. Kusnardi, op cit, hal.154 34 Ibid, hal.156

kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dimana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (above the law).35

Di Indonesia simposium mengenai Negara hukum pernah diadakan pada tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut :

Sifat Negara hukum itu ialah dimana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “rule of law”.36

Ciri-ciri khas bagi suatu Negara hukum adalah :

a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;

b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga, legalitas dalam arti segala bentuknya.

Teori negara hukum dari Aristoteles, Freidrich Julius Sthal, Immanuel Kant, Dicey serta Symposium Negara Hukum ini sangat relevan digunakan untuk mengkaji mengenai pengaturan kepemilikan properti atas tanah dan bangunan bagi warga negara asing di Indonesia.

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Peter Machmud Marzuki, Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya

35 Munir Fuady, 2009, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama, Bandung, hal.207 36 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, op cit, hal.162

aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.37

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam hal ini kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.38 Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksana yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang-undang-undang, apabila hal tersebut terjadi maka pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan tersebut batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi peraturan yang ada harus dikembalikan seperti sedia kala, dan apabila peraturan tersebut tidak dicabut maka akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dengan pembentuk undang-undang/wakil rakyat. Negara hukum adalah sistem hukum atau tata hukum yang teratur dan terdapat prinsip menjamin kepastian hukum. Serta asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama (lex posterior derogat legi priori).

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, kepastian hukum yang digunakan untuk menganalisis penelitian tesis dalam hal ini pengaturan kebijakan bagi warga Negara asing terkait dengan hak memiliki properti atas tanah dan bangunan di Indonesia harus

37 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.158 38 Soedikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Sebuah Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta,

memperoleh kepastian hukum yang tidak hanya berdasarkan pasal-pasal dalam undang-undang melainkan ada konsistensi dalam putusan hakim.

4. Teori Kewenangan

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam pemerintahan (hukum administrasi), karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Suatu kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga bersifat sah. Perihal kewenangan dari konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, maka wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.39 Philipus M.Hadjon mengemukakan ada dua sumber untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi. Namun dikatakan pula bahwa kadang kala mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam memperoleh wewenang.40

Menurut Indroharto, kewenangan dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.41 Sedangkan menurut Boedi Harsono, kewenangan berdasarkan Pasal 2 UUPA meliputi bidang legislatif yang berarti mengatur, bidang eksekutif dalam arti menyelenggarakan dan menentukan, serta bidang yudikatif dalam arti menyelesaikan sengketa tanah baik antara rakyat dengan Pemerintah.42

39 SF Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty,

Yogyakarta, hal.154

40 Philipus M.Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Gadjah Mada University

Press, Yogyakarta, hal.128-129

41 Indroharto, 1991, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka

Sinar Harapan, Jakarta, hal.68

42 Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya,

Menurut Ibrahim R, kekuasaan itu diperoleh pertama-tama melalui attributie (oorsponkelijk dalam arti asli), setelah itu dilakukan pelimpahan (afgeleid) yang dilakukan dengan dua cara yakni delegatie dan mandat. Asal kewenangan attributie dari sistem pembagian kekuasaan pada sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu Negara, kewenangan dan tanggung jawab ditetapkan dalam konstitusi, kecuali Negara yang tidak memiliki konstitusi diatur oleh undang-undang. Delegatie dilakukan oleh yang memiliki wewenang dan dalam waktu tertentu, penerima delegatie bertindak untuk dan atas nama sendiri serta bertanggung jawab secara eksternal, dan yang terakhir Mandat tidak menimbulkan pergeseran wewenang dari pemiliknya, sehingga beban dan tanggung jawab tetap berada di pihak pemberi mandat.43

Berkenaan dengan kewenangan yang digunakan dalam penelitian ini, berikut adalah pendapat dari Philipus M.Hadjon yaitu kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan delegasi dipilih dalam penelitian ini karena Presiden tidak dapat melakukan sendiri kewenangan itu, tetapi harus dibantu oleh para pembantunya yaitu menteri-menteri, sehingga untuk hal-hal tertentu Presiden dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada menteri yang membidangi agraria dan investasi. Berdasarkan kewenangan tersebut di atas maka kewenangan menetapkan kebijakan pertanahan dibidang hak pakai atas tanah oleh warga Negara asing. Teori kewenangan ini sangat relevan sebagai landasan teori dalam pembahasan tesis ini untuk mengkaji Pengaturan bagi warga negara asing terkait dengan hak memiliki properti atas tanah dan bangunan di Indonesia serta memberikan pengaturan yang jelas bagi warga Negara asing yang berkeinginan memiliki properti atas tanah dan bangunan di Indonesia.

43 Ibrahim R, 2010, Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional : Permasalahan Teoritik dan Praktek, Makalah Lokakarya Evaluasi UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian

5. Asas Nasionalitas

UUPA mengusung asas nasionalitas dan merupakan asas yang paling utama dalam UUPA. Dalam pembentukan Hukum Tanah Nasional asas nasionalitas hanya memberikan hak kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dalam hal kepemilikan hak atas tanah, yang telah menutup kemungkinan Warga Negara Asing (WNA) untuk memiliki hak atas tanah. Hal ini memberikan konsekuensi adanya perbedaan hak antara WNI dengan WNA. Perbedaan tersebut merupakan hal yang sangat wajar , terutama terkait dengan kedudukan tanah bagi masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Namun asas nasionalitas dalam UUPA tidak sepenuhnya melarang orang asing untuk memiliki hak atas tanah, seperti yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA dan dalam penerapannya pada pasal-pasal yang mengatur hak milik atas tanah. Menurut Pasal 21 ayat (1), pada intinya hanya WNI yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 21 ayat (3), yang pada intinya mengatur pelepasan hak bagi WNA yang karena kondisi tertentu memperoleh hak milik setelah berlakunya UUPA. Orang asing atau badan hanya dapat memiliki hak pakai, sementara pada Pasal 30 bagi hak guna usaha yang pada intinya tidak dapat dimiliki orang asing walaupun terdapat pengecualian tertentu. Perbedaan hak antara WNI dengan WNA sebagai konsekuensi dari asas nasionalitas ini tidak secara kaku diterapkan di Indonesia, yang artinya pembentuk UUPA memiliki pandangan bahwa penguasaan asing terhadap tanah dimungkinkan dalam rangka pembangunan nasional walaupun hubungan asing dengan tanah berbeda dengan hubungan antara WNI dengan tanah yang memiliki hubungan sepenuhnya. Bahwa orang asing hanya dapat mempunyai hak atas tanah di Indonesia selama kepentingan WNI tidak terganggu oleh keberadaan WNA dan juga

penguasaan tanah oleh orang asing itu dibutuhkan oleh Pemerintah dalam rangka mendorong perekonomian Indonesia agar menjadi lebih maju di masa yang akan datang.44

6. Konsep Subyek Hukum

Subyek hukum dalam ilmu hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni orang dan badan hukum. Subyek hukum yang dimaksud adalah perorangan dan bukan badan hukum. Orang perorangan yang dimaksud adalah Warga Negara Asing, Warga Negara Indonesia dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pengertian WNA sangat erat kaitannya dengan masalah kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 yang telah dirubah dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Selain yang telah ditentukan dalam Pasal 7 tersebut, yang juga dapat digolongkan sebagai orang asing adalah seorang Warga Negara Indonesia yang hilang kewarganegaraannya. Dengan demikian, apabila tidak dipenuhi criteria dalam Pasal 7 tersebut, maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang asing, yang hak dan kewajibannya terutama dalam mendapatkan hak atas tanah diadakan perbedaan yang tegas.

7. Konsep Penguasaan Tanah

Pengertian dari “penguasaan” dan “menguasai” dapat digunakan dalam arti fisik dan dalam arti yuridis yang memiliki aspek perdata dan beraspek publik. Penguasaan yuridis dilandasi oleh hak yang dilindungi oleh hukum dan memberi kewenangan kepada

44 Martin Roestamy, 2011, Konsep Konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi Asing Dihubungkan Dengan Hukum Pertanahan, Alumni, Bandung, hal.99

pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah tertentu. Sekalipun penguasaan yuridis dilandasi oleh hak yang dilindungi oleh hukum dan memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang secara fisik namun pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Contoh : sewa menyewa properti atas tanah dan bangunan.

Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepada pemilik tanah. Dalam hukum tanah penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditur pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang mempunyai tanah. Hak penguasaan atas tanah apabila sudah dihubungkan dengan tanah orang (badan hukum) tertentu, maka yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak penguasaan yang didasarkan pada suatu hak maupun suatu kuasa yang pada kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya orang yang mempunyai hak.45 Dalam hukum tanah nasional ada bermacam-macam hak penguasaan tanah, yaitu :

1. Hak Bangsa Indonesia disebut dalam Pasal 1 UUPA, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik.

2. Hak menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2 UUPA, semata-mata beraspek publik.

3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3 UUPA, beraspek perdata dan public.

4. Hak Perseorangan atau Individual, semuanya beraspek perdata terdiri atas :

Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung atau pun tidak langsung bersumber pada hak bangsa yang disebut dalam Pasal 16 UUPA

dan Pasal 53 UUPA. Macam-macam hak atas tanah dalam Pasal 16 UUPA, menentukan bahwa :

(1) Hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh perseorangan itu meliputi : a. Hak Milik

b. Hak Guna Usaha c. Hak Guna Bangunan d. Hak Pakai

e. Hak Sewa

f. Hak Membuka Tanah g. Hak Memungut Hasil Hutan

h. Hak-hak yang lain termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA

(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah :

a. Hak guna air

b. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan c. Hak guna ruang angkasa

d. Wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49 UUPA. e. Hak jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan dalam Pasal 25, Pasal

33, Pasal 39 dan Pasal 5 UUPA.46

Menurut konsep hukum tanah barat, pada saat tanah masih cukup dan dianggap merupakan tanah yang tidak bertuan (res nullius) maka atas dasar hak asasi manusia yang dikaruniakan kepadanya oleh Sang Pencipta, setiap individu dengan cara menguasai secara fisik sebidang tanah tak bertuan akan menciptakan hubungan antara dirinya dengan tanah tersebut menjadi haknya atau menjadi eigendomnya.47

Berlakunya Agrarische Wet 1870, yang mengakui penguasaan oleh Negara atas tanah sebagai eigenaar. Mengenai Agrarische Wet ini, Ali Achmad Chomzah menyatakan sebagai berikut:

46 Ibid, hal.24

47 Arie Sukanti Sumantri, 2002, Konsepsi yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional,

“Agrariche Wet adalah Wet atau Undang-Undang di Negeri Belanda yang

diterbitkan pada tahun 1870, diundangkan dalam S.1870-55. Dimasukkannya ke Indonesia, dengan memasukkan pada pasal 62 Regeringreglement (RR) terlebih dahulu, yang pada mulanya terdiri dari 3 ayat dengan penambahan 5 ayat tersebut, sehingga pasal 62 Regeringreglement (RR) menjadi 8 ayat, yakni ayat 4 sampai dengan ayat 8. Akhirnya keseluruhan pasal 62 Regeringreglement (RR) ini, menjadi pasal 51 Indische Staatsregeling”48

8. Konsep Kepemilikan

Kepemilikan berbeda dengan penguasaan, pemilikan mempunyai wujud hukum yang lebih jelas dan pasti. Konsep pemilikan juga menunjukkan hubungan antara seseorang dengan obyek yang menjadi sasaran pemilikan, hal ini tentu berbeda dengan penguasaan yang lebih bersifat factual maka pemilikan terdiri dari suatu kompleks hak-hak yang kesemuanya dapat digolongkan ke dalam ius in rein karena berlaku terhadap semua orang, berbeda dengan ius personam yang hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu.

Sebutan hubungan antara orang dengan benda merupakan hubungan yang disebut dengan hak. Makna dari sebutan tersebut adalah hak kepemilikan atas suatu benda atau yang dikenal sebagai property right. C. Chambers mengartikan property rights are right to things. Namun kata milik itu sendiri dalam makna hukum lebih menekankan pada hak dari pada bendanya. Skhainender Panesar mengemukakan property in legal term, therefore means right to things

rather than the things itself.49

Menurut Fitzgerald ciri-ciri dari hak yang termasuk dalam pemilikan adalah sebagai berikut:50

a. Pemilikan mempunyai hak untuk memiliki barang.

b. Pemilik mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati

c. Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan (merusak atau mengalihkan barangnya d. Pemilikan mempunyai ciri tidak mengenal jangka waktu

48 Ali Achmad Chomzah, 2003, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Pustaka Publisher, Jakarta, hal.53 49 Muchtar Wahid, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Republikan, Jakarta,

hal.43-44

e. Pemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa

Pemilikan mempunyai artinya tersendiri dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat dimana pemilikan diterima sebagai suatu konsep hukum sedangkan pemilikan dalam konteks sosial tidak lagi sebagai suatu kategori yuridis. Dalam konteks yang demikian maka pemilikan merupakan indeks tidak hanya bagi tingkat kesejahteraan dari pemiliknya tetapi juga bagi kedudukan sosial.

Fungsi sosial pemilikan juga nampak pada hubungan dengan penguasaannya untuk menyampaikan ide-ide politik sosial. Dengan demikian pemilikan menjadi lambang dari perkembangan atau dominasi pemikiran sosial dan politik. Pada suatu saat pemilikan menjadi pendekar dari pikiran-pikiran yang individualistis yang terlihat pada pensifatannya sebagai hak yang memberikan kemerdekaan besar kepada pemiliknya untuk melakukan apapun yang menjadi miliknya (indefinite, unrestricted, unlimited). Tetapi dalam perkembangannya mulai dari pertengahan abad ke-sembilan belas dan selanjutnya terjadi perubahan yang menjurus kepada konsep yang lebih bersifat sosial daripada individual.

1.6. Metode Penelitian 1.6.1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto, seperti yang dikutip oleh Bambang Sunggono berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :

1. Penelitian Normatif yang terdiri dari: a. Penelitian terhadap asas-asas hukum; b. Penelitian terhadap sistematika hukum; c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; d. Penelitian sejarah hukum; dan

e. Penelitian perbandingan hukum.

2. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris, yang terdiri dari: a. Penelitian terhadap identifikasi;

b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.51

Berdasarkan klasifikasi di atas maka penelitian ini dapat dimasukkan dalam jenis penelitian hukum normatif, karena penelitian ini berangkat dari inkonsistensi norma yakni dalam hal rencana kebijakan yang memperbolehkan warga Negara asing yang ingin memiliki properti atas tanah dan bangunan di Indonesia, hal ini bertentangan dengan semangat UUPA yang sangat menjunjung asas nasionalitas.

1.6.2. Jenis Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Di dalamnya dikaji

mengenai pengaturan serta konsep hak memiliki atas tanah dan bangunan bagi warga Negara asing di Indonesia.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang utama adalah data sekunder yang berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tertier. Bahan hukum primer yang terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), Undang-Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia dan PP No.103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia. Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, tesis, disertasi dan hasil penelitian lain. Bahan hukum tertier

yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder contohnya kamus hukum dan ensiklopedia.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan hukum. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Selain itu teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi dokumen.Teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. mengumpulkan bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli (doktrin) maupun teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan.

2. mencocokkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli (doktrin) dan teori-teori hukum yang dibahas dalam penulisan.

3. menganalisis semua bahan hukum yang telah dikumpulkan mulai dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli (doktrin) sampai dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan.

4. hasil analisis dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli (doktrin) dan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan implementasinya sesuai hierarkhi peraturan perundang-undangan dalam penulisan ini.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan akan di analisis dengan analisis interpretasi (penafsiran) hukum, identifikasi dan klasifikasi untuk menemukan hukum sesuai dengan masalah yang diteliti. Interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu.

interpretasi sistematis/logis; 4) interpretasi historis; 5) interpretasi teleologis/ sosiologis; 6) interpretasi komperatif; 7) interpretasi antisipatif futuristis; 8) interpretasi restriktif; 9) interpretasi otentik/secara resmi; 10) interpretasi interdisipliner; 11) interpretasi multidisipliner; 12) interpretasi dalam perjanjian.52

Berkaitan dengan penelitian ini, maka interpretasi yang relevan digunakan adalah interpretasi otentik/secara resmi dan interpretasi sistematis. Pengertian interpretasi otentik/secara resmi adalah tafsiran resmi yang biasanya dimuat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, sedangkan interpretasi sistematis adalah penafsiran peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Maka hukum dilihat sebagai satu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem undang-undang yang merupakan bagian dari sistem perundang-undangan.53

52 Bambang Sutiyoso, 2011, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, UII

Press, hal.83.