BAB II

2.1 Teori Kebisingan

LANDASAN TEORI

2.1.1 Pengertian Gelombang

Gelombang ditimbulkan oleh adanya pergeseran suatu bagian medium elastis dari kedudukan normalnya (Medium elastis adalah suatu medium yang dapat mengalami deformasi, contohnya air, udara). Karena sifat elastis medium maka gangguan tersebut akan ditransmisikan dari satu lapis ke lapis berikutnya.

Sebagai akibatnya, gangguan atau gelombang ini, akan bergerak maju melalui medium tersebut, sedangkan medium itu sendiri tidak secara keseluruhan bergerak bersama gerak gelombang tersebut.

Misalnya, pada air diletakkan sebuah objek, lalu air digerakkan sehingga timbul gelombang. Bila diperhatikan, maka terlihat bahwa sesungguhnya air gerak sedikit ke atas dan ke bawah, serta ke dapan dan ke belakang, sedangkan gelombang air tersebut bergerak secara konstan sepanjang medium (air).

Saat gelombang mencapai objek, maka gelombang akan membuat objek begerak, yang berarti gelombang memindahkan tenaga ke benda.

Gelombang yang membutuhkan media untuk perambatannya disebut gelombang mekanis, contohnya gelombang air dan gelombang suara, sedangkan gelombang yang tidak membutuhkan media untuk perambatannya disebut gelombang elektromagnetik, contohnya gelombang cahaya.

Berdasarkan cara perambatannya gelombang mekanis terbagi dua yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang terjadi apabila getaran partikelnya tegak lurus pada arah rambatan gelombang. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang terjadi jika partikelnya bergetar atau bergerak sepanjang arah perambatan gelombang.

2.1.2 Gelombang Suara

Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang terdengar sebagai bunyi bila masuk ke telinga. Gelombang longitudinal yang masuk dan terdengar sebagai bunyi pada telinga manusia berada pada frekuensi 20 – 20.000 Hz atau disebut jangkauan suara yang dapat didengar (audible sound).

Gelombang yang terdengar oleh telinga berasal dari tali-tali yang bergetar (biola, pita suara manusia), kolom udara yang bergetar (orgel, clarinet), dan plat serta selaput yang bergetar (tambur, pengeras suara, mesin). Suara yang dihasilkan elemen

bergerak ke belakang. Udara kemudian mentransmisikan gangguan-gangguan yang keluar dari sumber tersebut sebagai gelombang. Sewaktu memasuki telinga, gelombang-gelombang ini menimbulkan sensasi bunyi.

Berdasarkan AASHTO (1993), disebutkan bahwa suara adalah sensasi atau rasa yang dihasilkan oleh organ pendengaran manusia ketika gelombang-gelombang suara dibentuk di udara sekeliling manusia melalui getaran yang diterimanya.

Kualitas suara ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Frekuensi

Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik pada satu periode dalam 1 detik. Satuan frekuensi adalah

cycles per second atau Hertz (Hz).

f = 1/T

Dimana :

f = frekuensi (Hz) T = periode

Frekuensi gelombang suara yang dapat diterima oleh telinga manusia berkisar antara 20-16.000 Hz. Pada usia muda frekuensi gelombang suara yang dapat diterima dapat mencapai 20.000 Hz sedangkan pendengaran akurat terjadi pada frekuensi 100 s.d 400 Hz. Telinga manusia sangat sensitif

2. Tingkat Intensitas

Intensitas adalah jumlah energi bunyi yang tiap detiknya menembus tegak lurus bidang seluas satu satuan luas. Karena luasnya daerah intensitas bunyi yang dapat diterima telinga manusia, penggunaan skala logaritma akan mempermudah pembacaan harga intensitas bunyi.

Tingkat intensitas suara (L) dihitung dalam skala logaritmatik yang dinyatakan dalam satuan bel atau decibel

(dB). Hubungan antara intensitas (I) dengan tingkat intensitas suara (L) dinyatakan dengan :

L = 10 log10 (I/lo)

Dimana :

L = Tingkat intensitas bunyi (sound pressure level) (dB) I = Intensitas suara (watt/m²)

lo = Intensitas referensi, diambil dari batas pendengaran telinga manusia (watt/m²)

Tingkat intensitas bunyi (sound pressure level / SPL) dapat pula dinyatakan dalam persamaan :

L = 10 log (P²/Po²) = 20 log (P/Po)

Dimana :

lo = Tekanan suara yang diukur (Nm¯²)

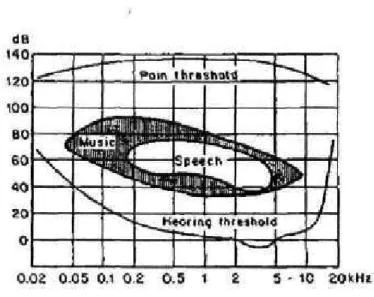

Daerah frekuensi dan daerah intensitas yang dapat didengar oleh telinga normal terlihat dalam gambar berikut:

Gambar 2.1. Grafik Luas Pendengaran Manusia Normal

Garis batas bawah Gambar 2.1. menunjukkan tingkat intensitas nada murni (pure tones) terendah yang dapat didengar. Telinga normal dapat mendengar suara dengan intensitas minimal -5 dB yang memiliki frekuensi 2000 – 4000 Hz.

Garis batas atas menunjukkan ambang batas rasa sakit, dimana suara mulai terdengar menyakitkan telinga. Pada saat itu suara mencapai tingkat intensitas maximum yaitu 140 dB. Nada-nada murni yang terletak pada sembarang titik dikurva

yang dibatasi oleh kedua garis ambang batas yang ada dapat didengar dengan baik oleh telinga manusia.

3. Keras bunyi (loudness)

Keras bunyi (loudness) sangat dipengaruhi oleh sensasi yang ditimbulkan pada pendengaran seseorang. Jadi, bersifat subyektif, berbeda pada tiap-tiap orang, dan tidak dapat diukur secara langsung dengan suatu alat, berbeda dengan intensitas bunyi yang obyektif, dan dapat diukur dengan alat.

Keras bunyi bertambah jika intensitas meningkat, tetapi pertambahan ini tidak secara linier. Nada bunyi yang intensitasnya sama tetapi berada pada frekuensi yang berbeda belum tentu menghasilkan sesnsasi keras bunyi yang sama pada tiap-tiap orang.

2.1.3 Polusi Suara Atau Kebisingan

Polusi suara atau kebisingan dapat didefinisikan sebagai suara yang tidak dikehendaki dan mengganggu manusia. Sehingga seberapa kecil atau seberapa haluspun suara jika tidak diinginkan akan disebut bising dan mengganggu.

Menurut Federal Noise Control Act of 1972, beberapa jenis kebisingan utama adalah :

Lingkungan industri merupakan sumber kebisingan. Beberapa jenis alat yang menjadi sumber bising antara lain terlihat pada Tabel 2.1.

2. Kebisingan yang dihasilkan alat konstruksi

Peralatan konstruksi menjadi sumber kebisingan karena tipe mesin dan peralatan yang dipakai, ukuran alat yang besar, daya yang tinggi, dan prinsip pengoperasiannya, hal ini terlihat pada tabel 2.2.

3. Kebisingan akibat pesawat terbang

Kebisingan akibat pesawat terbang terjadi pada saat pesawat akan lepas landas atau mendarat di bandar udara. Kebisingan pada pesawat terbang sangat tergantung dari perkembangan jenis pesawat dan jenis mesinnya.

Contohnya, pesawat yang menggunakan mesin jenis turbo jet mempunyai tingkat kebisingan yang lebih besar dari pesawat yang menggunakan mesin turbo fan.

Setiap pesawat memberikan kontribusi kebisingan yang berbeda karena adanya perbedaan-perbedaan daya dorong pesawat dan keunikan karakter setiap jenis pesawat.

4. Kebisingan akibat kereta api

Bising kereta api pada umumnya diakibatkan oleh pengoperasian dari kereta api atau lokomotif tersebut, bunyi sinyal di perlintasan, kereta api, bising di stasiun, dan pengerjaan serta pemeliharaan konstruksi rel.

Tetapi sumber utama penyebab kebisingan kereta api adalah bunyi bising akibat roda dan gesekan antara roda dengan rel, serta bising yang ditimbulkan oleh sistem dan proses pembakaran pada kereta api tersebut.

5. Kebisingan akibat lalu lintas

Salah satu sumber utama polusi udara atau kebisingan adalah bunyi lalu lintas kendaraan bermotor.

2.1.4. Pengaruh Bising Terhadap Manusia

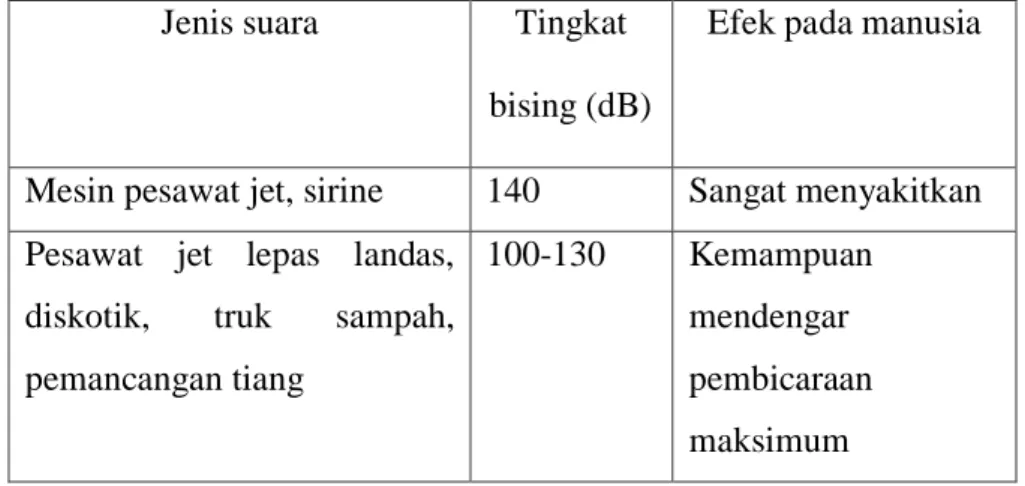

Hubungan antara tingkat suara/bising dengan reaksi manusia dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Hubungan antara Tingkat Bising & Respons Manusia Jenis suara Tingkat

bising (dB)

Efek pada manusia

Mesin pesawat jet, sirine 140 Sangat menyakitkan Pesawat jet lepas landas,

diskotik, truk sampah, pemancangan tiang

100-130 Kemampuan mendengar pembicaraan maksimum

Truk besar (50 ft), mesin pemotong rumput (1 m)

90 Sangat mengganggu

Bunyi alarm (jarak 2 ft), hair dryer, lalu lintas kota sibuk

80 Mengganggu

Restoran yang sibuk, lalu lintas jalan bebas hambatan

70 Sulit untuk berbicara di telepon

Bunyi AC (jarak 20 ft), percakapan

60 Intrusif

Lalu lintas ringan (jarak 100 ft)

50 Sunyi

Sumber : Papacostas, 1993

Secara garis besar pengaruh bising pada manusia dibagi dua : 1. Pengaruh pada pendengaran (auditor), antara lain:

a. Kenaikan ambang pendengaran yang menyebabkan berkurangnya daya pendengaran secara sementara.

Apabila seseorang memasuki tempat yang bising, gangguan hanya terasa diawal saja tetapi lama kelamaan kebisingan tersebut tidak lagi terasakan secara otomatis dengan menaikkan ambang pendengaran.

Karena organ tubuh manusia sangat toleran maka sepintas terlihat bahwa kebisingan dapat diatasi dengan mudah. Jadi seseorang yang berada ditempat bising akan mendengar suara yang terasa tidak sekeras semula. Setelah orang tersebut keluar dari tempat bising tersebut baru akan terasa bahwa kemampuan pendengarannya telah berkurang.

Kemampuan pendengaran pada umumnya dapat pulih seperti semula dalam waktu beberapa menit sampai beberapa minggu tergantung dari lamanya orang tersebut berada di tempat bising tersebut, besar tingkat bising yang diterima dan kerentanan individu tersebut. Keadaan tersebut dikenal dengan sebutan kehilangan pendengaran sementara.

b. Kenaikan ambang pendengaran yang menyebabkan berkurangnya secara permanen.

Apabila seseorang mendengar kebisingan yang tinggi dan berulang dalam waktu lama (10-15 tahun) maka akan terjadi penurunan ambang pendengaran yang bersifat tetap.

Pada umumnya perubahan ambang pendengaran yang bersifat tetap ini merupakan efek gabungan dari kebisingan yang didengar dari proses penuaan dari orang yang bersangkutan.

2. Pengaruh pada hal-hal lain (non auditor)

a. Gangguan percakapan

Percakapan yang dilakukan ditempat yang bising akan mengganggu daya tangkap percakapan. Apabila kebisingan berupa impulsive noise (contoh : suara tembakan meriam, pemancangan kolom) maka daya

tangkap kata-kata dapat ditingkatkan dengan cara mengulang-ulang kata-kata.

Tetapi ditempat dengan kebisingan kontinyu, daya tangkap dari kata-kata tidak dapat ditingkatkan dengan mengulang kata-kata, hanya dapat dengan mengeraskan suara, karena bunyi pembicaraan baru dapat terdengar apabila lebih besar 10 dB dari pada tingkat kebisingan yang terjadi.

b. Gangguan tidur

Kebisingan dapat mengganggu dan menghentikan jalannya tidur. Pada umumnya gangguan tidur tidak akan terjadi jika bising berada dibawah 35 dBA. Bila tingkat bising mencapai 40 dBA kemungkinan terbangun adalah 5% dan meningkat menjadi 30% pada 70 dBA, serta menjadi 100% pada saat bising mencapai 100 dBA keatas. c. Gangguan kesehatan

Gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kebisingan antara lain : ketegangan otot, penyempitan pembuluh darah, kenaikan tekanan darah, meningkatnya debaran jantung, mual, pusing, dan muntah bila suara mencapai lebih dari 130 dBA. Selain itu bising juga dapat menyebabkan gangguan kejiwaan, penurunan kecermatan dalam pekerjaan, gangguan konsentrasi dan menimbulkan

2.2 Standar dan Kriteria Kebisingan Lalu Lintas

Tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh lalu lintas selalu berubah setiap waktu, sehingga diperlukan sebuah standar dan kriteria kebisingan yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kebisingan sebuah lingkungan, sebagai dasar perhitungan teknik untuk disain kontrol kebisingan, dan sebagai dasar evaluasi kontrol kebisingan sacara berkala.

Standar kebisingan adalah sebuah metode, prosedur, atau spesifikasi yang berhubungan dengan aspek-aspek kebisingan (metode pengukuran, efek bising pada manusia, level yang diijinkan). Sedangkan kriteria kebisingan adalah ukuran kuantitatif (besaran) atau hubungan, yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh tingkat kebisingan, variasi perubahan, lamanya bising berlangsung dan menjadi ukuran dari gangguan yang ditimbulkan terhadap manusia.

Besaran dan skala yang dipakai contohnya Noise and Number Index (NNI) dipakai untuk mengevaluasi kebisingan pada lapangan terbang, Corrected Noise Level (CNL) untuk kebisingan didaerah industri dan instalansi, Leq dB(A)

untuk kebisingan lalu lintas, kereta api, tempat-tempat konstruksi dan daerah pengurangan kebisingan, dan L10 dB(A) untuk kebisingan lalu lintas.

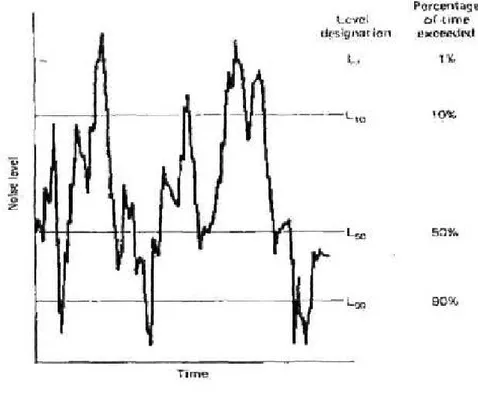

Tingkat bising yang dihasilkan oleh lalu lintas akan menunjukkan variabilitas perubahan tingkat suara terhadap waktu yang besar. Oleh karena itu dibutuhkan perhitungan statistik dapat mencakup variabilitaas yang besar tersebut. Metode perhitungan yang umum dipakai adalah sebagai berikut :

1. Lp menunjukkan tingkat suara pada penerima yang melebihi p persen dari total waktu dalam satu periode pengukuran. Pada umumnya tingkat suara yang

dihitung adalah tingkat suara yang melebihi 10, 50 dan 90% dari total waktu pengukuran. L10 adalah tingkat bising puncak (peak noise level) yang umumnya digunakan untuk mendisain suatu lokasi. L50 digunakan untuk menentukan nilai kebisingan lalu lintas rata-rata, dan L90 adalah tingkat bising dasar yang paling sering muncul, digunakan untuk menentukan tingkat minimum kebisingan lalu lintas.

Gambar 2.2. Variabilitas Tingkat suara

2. Tingkat suara ekuivalen, adalah tingkat suara yang tetap, terjadi pada periode waktu dan lokasi yang tetap, dan memiliki level suara dBA yang sama.

2.3 Kebisingan Lalu Lintas

Bising lalu lintas ditimbulkan oleh bising yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Dimana bising kendaraan bermotor itu sendiri bersumber dari mesin kendaraan, bunyi pembuangan kendaraan, serta bunyi yang dihasilkan oleh interaksi antara roda dengan jalan. Truk (kendaraan berat, termasuk bus) dan mobil merupakan sumber bising utama di jalan raya.

Mobil (kendaraan ringan) pada umumnya relatif tidak bising, tetapi karena jumlahnya yang banyak maka kebisingan yang dihasilkan menjadi cukup besar. Sumber bising utama dari mobil adalah bunyi pembakaran mesin serta bunyi gesekan antara ban dengan lapisan perkerasan jalan raya. Pada saat mesin mobil dinyalakan serta saat melakukan percepatan maksimum, Bising terutama dihasilkan oleh bunyi mesin, sedangkan saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi, sumber bising terbesar adalah bunyi gesekan roda dan perkerasan jalan.

Truk (kendaraan berat), terutama yang bermesin diesel, karena ukuran dan tenaga yang dihasilkan oleh mesinnya, dapat menghasilkan tingkat bising lebih besar 15 dBA daripada mobil (kendaraan ringan). Bunyi pembakaran dalam mesin truk memberikan kontribusi bising yang besar terhadap kebisingan jalan raya, terutama saat truk melakukan percepatan, dan saat truk mencapai kecepatan diatas 80 km/jam.

Kebisingan lalu lintas berada pada frekuensi 100 sampai 4000 Hz. Pada umumnya bunyi lalu lintas berada pada frekuensi 1000 Hz, sedangkan kebisingan akibat ban dan knalpot (pembuangan) terjadi diatas dari 250 Hz.

2.3.1 Volume

Volume adalah jumlah kendaraan yang melalui suatu titik tetap pada jalan dalam satuan waktu. Volume biasanya dihitung dalam kendaraan/hari atau kendaran/jam. Namun volume dapat juga dinyatakan dalam satuan yang lain tergantung kepada kedalaman analisa yang diinginkan. Volume dirumuskan sebagai

q = 1/h atau q = n/T

dimana : q = volume

h = headway/waktu antara T = interval waktu pengamatan

N = jml kendaraan yang melewati titik pengamatan Karena volume ini berinteraksi dengan system jaringan jalan, maka ketika arus meningkat pada suatu ruas jalan dengan sendirinya waktu tempuh akan meningkat karena kecepatan turun.

Ada cara lain untuk menyatakan volume yaitu : rate of flow. Merupakan jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu selama interval kurang dari 1 jam tetapi biasanya dinyatakan dalam nilai jam ekuivalen. Dan biasanya dinyatakan dalam kend/hari atau kend/jam atau periode waktu yang lain.

Kadangkala diinginkan penentuan volume kendaraan yang lebih detail dalam perencanaan atau evaluasi suatu ruas jalan, sehingga arus perlu dinyatakan dalam variasi jam-an. Dengan

variasi ini, dapat ditentukan volume pada jam tersibuk atau arus lalu lintas puncak.

2.3.2 Kecepatan

Kecepatan adalah perubahan jarak dibagi waktu. Kecepatan dapat diukur sebagai kecepatan titik, kecepatan perjalanan, kecepatan ruang dan kecepatan gerak. Rumus untuk kecepatan dapat ditulis :

V = dx/dt

Dimana : V = kecepatan

dx = jarak yang ditempuh dt = waktu untuk menempuh dx

Karena kecepatan masing-masing kendaraan yang terdistribusi secara luas bervariasi, maka diperhitungkan sebuah kecepatan perjalanan rata-rata. Jika terdapat waktu tempuh t1, t2, t3…tn yang diobservasi untuk n kendaraan yang melewati sebuah segmen dengan panjang L, maka kecepatan perjalanan rata-rata dapat dinyatakan :

1. Time mean speed : kecepatan rata-rata semua kendaraan yang melewati sebuah titik pada jalan pada waktu tertentu.

TMS =

2. Space mean speed : kecepatan rata-rata dari semua kendaraan yang menempati suatu segmen jalan pada waktu tertentu.

Σ(d/ti) n

SMS =

3. Average travel speed dan average running speed. d .

Σ(ti/n)

Dimana : d = jarak pengamatan

n = jumlah kendaraan yang diamati ti = waktu tempuh

4. Operating speed : kecepatan maksimum yang aman bagi kendaraan yang masuk dalam arus lalu lintas tanpa melebihi kecepatan rencana jalan.

5. Percentile speed : kecepatan dibawah prosen kendaraan yang ditetapkan dalam arus lalu lintas. Jadi 85 kecepatan persentil, artinya 85% kendaraan berada pada atau dibawah kecepatan ini.

2.3.3 Kebisingan

Kebisingan akibat lalu lintas dapat ditentukan secara empiris dengan persamaan :

a. Basic Noise Level

L10 = 42,2 + 10 log Q dB(A)

dimana : L10 = tingkat kebisingan untuk tiap 1 jam dB(A) Q = arus lalu lintas (smp/jam)

b. Faktor Koreksi BNL

Koreksi terhadap gradient jalan (G) dinyatakan dengan : C2 = 0,3 G dB(A)

Koreksi terhadap kondisi antara sumber bunyi dan penerima dinyatakan dengan :

• Kondisi lebih dari 50% diperkeras atau tidak menyerap bunyi.

• Kondisi lebih dari 50% penyerap bunyi alami (rerumputan)

dimana : h = ketinggian titik penerima dari sumber bunyi d’= panjang garis pandangan dari sumber bunyi ke penerima (m).

2.4 Jalan Tol

Jalan tol adalah jalan umum yang kepada pemakainya dikenakan kewajiban membayar told an merupakan jalan alternative lintas jalan umum yang telah ada. Peranan jalan tol adalah untuk melayani jasa distribusi utama yang mempunyai spesifikasi bebas hambatan agar dicapai tingkat efisiensi yang maksimal dalam penggunaan sumber daya, dan sebagai pemacu pengembangan wilayah untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar daerah.

2.4.1 Ketentuan Teknik Jalan Tol

1. Daerah Manfaat Jalan Tol harus mempunyai lebar dan tinggi ruang bebas serta kedalaman sebagai berikut :

a. Tinggi ruang bebas sekurang-kurangnya 5 meter di atas permukaan jalur lalu lintas tertinggi;

b. Lebar ruang bebas diukur di antara 2 garis vertikal batas bahu jalan tol;

c. Kedalaman ruang bebas sekurang-kurangnya 1,50 meter di bawah permukaan jalur lalu lintas terendah.

2. Daerah Milik Jalan (DAMIJA) Tol harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

a. Lebar dan tinggi ruang bebas daerah Milik Jalan Tol sekurang-kurangnya sama dengan lebar dan tinggi ruang bebas Daerah Manfaat Jalan Tol;

b. Lahan daerah Milik Jalan Tol harus dipersiapkan untuk dapat menampung sekurang-kurangnya 2x3 lajur lalu lintas terpisah dengan lebar Daerah Manfaat Jalan Tol sekurang-kurangnya 40 meter di daerah luar kota dan 30 meter di daerah perkotaan;

c. Untuk daerah luar kota harus disediakan lahan untuk sarana penunjang penyelenggaraan Jalan Tol, Tempat Istirahat dan Tempat Pelayanan;

d. Lahan pada Daerah Milik Jalan Tol diberi patok tanda batas sekurang-kurangnya satu patok setiap jarak 100 meter dan satu patok pada setiap sudut serta diberi pagar pengaman untuk setiap sisi.

2.4.2 Dimensi dan Geometrik Jalan Tol

1. Perencanaan Geometrik Jalan Tol harus memperhatikan kecepatan, keamanan dan kenyamanan lalu lintas yang diperlukan dengan mempertimbangkan factor ekonomis dan lingkungan.

2. Perencanaan Geometrik Jalan Tol harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terbentuk keserasian kombinasi antara alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal dan membatasi penggunaan ketentuan-ketentuan yang bersifat minimum / maksimum atau batas bawah / batas atas.

3. Kecepatan Rencana Jalan Tol harus memenuhi kriteria :

a. Untuk daerah datar yang mempunyai lereng melintang rata-rata antara 0% sampai dengan 2,9% adalah 120 km/jam di luar kota, dan 80 km/jam di dalam kota;

b. Untuk daerah perbukitan yang mempunyai lereng melintang rata-rata antara 3% sampai dengan 24,9% adalah 100 km/jam di luar kota, dan 80 km/jam di dalam kota; c. Untuk daerah pegunungan yang mempunyai lereng

melintang rata-rata 25% atau lebih adalah 80 km/jam di luar kota, dan 60 km/jam di dalam kota.

4. Jalan Penghubung didesain sedemikian rupa sehingga rencana jalan keluar/masuk terkendali.

5. Jalan keluar/masuk ke Jalan Tol harus didesain dengan menggunakan lajur percepatan untuk masuk jalur utama dan lajur perlambatan untuk keluar dari jalur utama.

6. Jarak antara titik akhir lajur percepatan untuk masuk jalur utama dan titik awal lajur perlambatan antara 2 jalan keluar/masuk Jalan Tol untuk jurusan yang sama sekurang-kurangnya 1 km untuk daerah perkotaan, dan 3 km untuk daerah luar kota.

7. Radius minimum alinyemen horizontal harus didesain sedemikian rupa sesuai dengan kecepatan rencana jalan.

8. Alinyemen vertikal harus memenuhi ketentuan landai maksimum jalan sebagai berikut :

a. Untuk kecepatan 120 km/jam landai maksimumnya 2%; b. Untuk kecepatan 100 km/jam landai maksimumnya 3%; c. Untuk kecepatan 80 km/jam landai maksimumnya 4%; d. Untuk kecepatan 60 km/jam landai maksimumnya 5%. 9. Lebar lajur dan lebar bahu Jalan Tol ditentukan sebagai

berikut:

a. Daerah luar kota

1) Lebar lajur sekurang-kurangnya 3,60 meter; 2) Lebar bahu luar yang diperkeras 3 meter; 3) Lebar bahu dalam yang diperkeras 1,50 meter. b. Daerah perkotaan

1) Lebar lajur sekurang-kurangnya 3,50 meter; 2) Lebar bahu luar yang diperkeras 2,0 meter; 3) Lebar bahu dalam yang diperkeras 0,50 meter.

10.Panjang landai kritis ditetapkan atas dasarnya landai dan penurunan kecepatan kendaraan berat sebesar 25 km/jam.

11.Untuk ramp dan loop yang mempunyai kelandaian lebih dari 5% dan maximum 6% harus mempunyai sekurang-kurangnya 2 lajur lalu lintas.

12.Kemiringan melintang normal lajur lalu lintas adalah 2% dan bahu jalan 4%.

13.Median jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Lebar median harus didesain sekurang-kurangnya 5,50 meter untuk daerah luar kota, dan 3 meter untuk daerah perkotaan, diukur dari garis tepi dalam lajur lalu lintas. b. Dalam hal dilaksanakan konstruksi bertahap, median harus

didesain untuk dapat menampung penambahan lajur, dengan lebar median sekurang-kurangnya 13 meter untuk daerah luar kota, dan 10 meter untuk daerah perkotaan. c. Untuk median dengan lebar minimum yang dimakhsud

dalam huruf a harus menggunakan rel pengaman lalu lintas. 14.Lebar lajur dan lebar pulau-pulau pada gerbang tol harus

mengikuti ketentuan sebagai berikut : a. Lebar lajur pada gerbang tol 2,90 meter;

b. Lebar lajur paling luar sebelah kiri menurut arah arus lalu lintas pada gerbang tol adalah 3,50 meter;

c. Lebar pulau pada gerbang tol sekurang-kurangnya 2,10 meter.

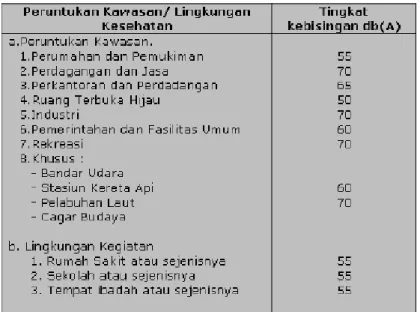

2.5 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 menetapkan baku tingkat kebisingan untuk kawasan tertentu diukur berdasarkan rata-rata pengukuran tingkat kebisingan ekivalen. Batasan nilai tingkat kebisingan untuk beberapa kawasan atau lingkungan dapat dilihat pada berikut.

Sumber : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996

2.6 Pengendalian Kebisingan

2.6.1 Penanganan kebisingan pada sumber

Penanganan kebisingan pada sumber bising dapat dilakukan beberapa hal, antara lain :

a. Pengaturan lalu lintas

Pengaturan dimakhsudkan untuk mengurangi volume lalu lintas kendaraan yang lewat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan rekayasa lalu lintas, pembangunan jalan lingkar untuk mengurangi beban jaringan jalan perkotaan dan lain-lain. Pengaturan lalu lintas yang baik dapat mengurangi tingkat kebisingan antara 2 s/d 5 dB(A).

b. Pembatasan kendaraan berat

Kendaraan berat memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat kebisingan akibat lalu lintas jalan. Dengan melakukan pembatasan jenis kendaraan berat dapat mengurangi dampak kebisingan pada kawasan sensitive yang ada. Pembatasan kendaraan berat sebesar 10% dapat menurunkan tingkat kebisingan hingga 3,5 dB(A).

c. Pengaturan kecepatan

Pengaturan kecepatan lalu lintas pada rentang kecepatan 30 s/d 60 km/jam dapat mengurangi tingkat kebisingan 1 s/d 5 dB(A).

d. Perbaikan kelandaian jalan

Kelandaian jalan berpengaruh langsung terhadap tingkat kebisingan. Pengurangan kelandaian setiap 1% dapat mengurangi tingkat kebisingan sebesar 0,3 dB(A).

e. Pemilihan jenis perkerasan jalan

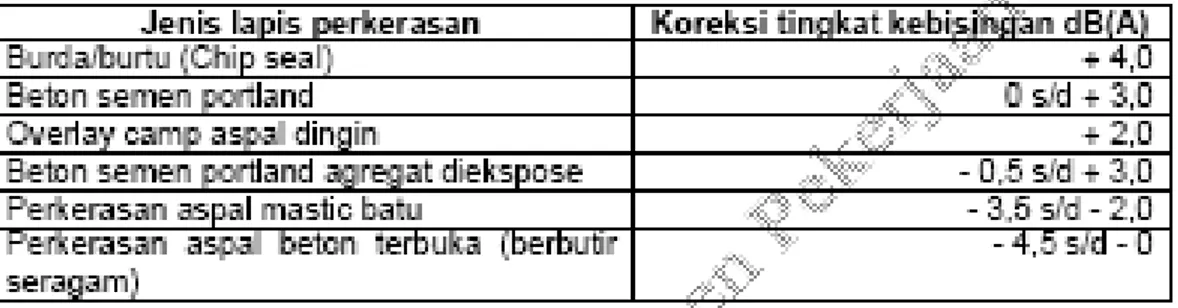

Pada kecepatan di atas 80 km/jam, penggantian perkerasan aspal beton padat (berbutir tidak seragam) dengan perkerasan aspal terbuka (berbutir seragam) dapat mengurangi tingkat kebisingan lalu lintas sampai 4 dB(A). Koreksi tingkat kebisingan akibat penggunaan berbagai jenis perkerasan yang lain secara relative terhadap lapis perkerasan aspal beton padat adalah sebagaimana tercantum pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Koreksi tingkat kebisingan perkerasan jalan Dibandingkan dengan perkerasan aspal padat

2.6.2 Penanganan kebisingan pada jalur perambatan

• Penanganan kebisingan pada jalur perambatan suara umumnya dilakukan dengan pemasangan peredam bising (BPB). PB dapat berupa penghalang alami (natural barrier) dan penghalang buatan (artificial barrier). Penghalang alami biasanya menggunakan berbagai kombinasi tanaman dengan gundukan (berm) tanah, sedangkan penghalang buatan dapat dibuat dari berbagai bahan, seperti tembok, kaca, kayu, alumunium, dan bahan lainnya. Untuk mencapai kinerja yang memadai, bahan yang digunakan sebagai penghalang sebaiknya memiliki rasio berat-luas minimum 20 kg/m²;

• BPB umumnya memiliki karakteristik secara teknis sebagai berikut :

a. Dapat menurunkan tingkat kebisingan antara 10 sampai dengan 15 dB(A);

b. Mampu mencapai pengurangan tingkat kebisingan sebesar 5 dB(A) apabila cukup tinggi untuk memotong jalur perambatan gelombang suara dari sumber ke penerima; c. Setiap penambahan 1 m ketinggian diatas jalur perambatan

gelombang dapat menurunkan tingkat kebisingan sebesar 1,5 dB(A) dengan penurunan maksimum secara teoritis sebesar 20 dB(A);

d. BPB sebaiknya dipasang sepanjang sekitar 4 kali jarak dari penerima ke penghalang.

• Mitigasi kebisingan harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

a. Keselamatan pengguna jalan yang berkaitan dengan jarak pandang dan ketahanan konstruksi terhadap benturan; b. Kemudahan pemeliharaan, termasuk bangunan yang ada di

sekitarnya, seperti saluran drainase;

c. Stabilitas konstruksi dan usia layan mencapai 15 sampai dengan 20 tahun;

d. Biaya konstruksi yang tergantung pada jenis pondasi yang dibutuhkan dan metoda konsruksi yang digunakan.

e. Keindahan atau estetika lingkungan di sekitarnya.

• BPB bekerja dengan memberikan efek pemantulan (insulation), penyerapan (absorption), dan pembelokkan (diffraction) jalur perambatan suara. Pemantulan dilakukan oleh dinding penghalang, penyerapan dilakukan oleh bahan pembentuk dinding, sedangkan pembelokan dilakukan oleh ujung bagian tas penghalang. Tingkat kebisingan yang sampai pada penerima merupak penggabung antara tingkat suara sisa penyerapan dan hasil pembelokan.

Sumber : Badan Litbang PU Departemen Pekerjaan Umum

Gambar 2.3. Kondisi sebelum perlakuan BPB

Sumber : Badan Litbang PU Departemen Pekerjaan Umum

Gambar 2.4. Kondisi dengan bangunan peredam bising

Sumber : Badan Litbang PU Departemen Pekerjaan Umum

kebisingan yang diterima pada kondisi tanpa penghalang dengan kondisi menggunakan penghalang.

• Tanaman yang digunakan untuk penghalang kebisingan harus memiliki kerimbunan dan kerapatan daun yang cukup dan merata mulai dari permukaan tanah hingga ketinggian yang diharapkan. Untuk itu, perlu diatur suatu kombinasi antara tanaman penutup tanah, perdu dan pohon atau kombinasi dengan bahan lainnya sehingga efek penghalang menjadi optimum. Tanaman-tanaman yang digunakan adalah :

1. Penutup tanah (cover crops); a. Rumput;

b. Leguminosae. 2. Perdu;

a. Bambu pringgodani (Bambusa Sp); b. Likuan-yu (Vermenia Obtusifolia); c. Anak nakal (Durante Repens); d. Soka (Ixora Sp);

e. Kakaretan (Ficus Purnila); f. Sebe (Heliconia Sp); g. Teh-tehan (Durante); 3. Pohon;

a. Akasia (Acacia Mangium); b. Johar (Casia Siamea);

c. Pohon-pohon yang rimbun dengan cabang rendah.

Sumber : Badan Litbang PU Departemen Pekerjaan Umum

Gambar 2.6. Tanaman dikombinasikan dengan tanaman lainnya untuk memperbesar keerimbunan

• Penghalang dengan tanaman harus cukup tinggi untuk dapat memotong garis perambatan gelombang suara dari sumber ke penerima. Kedalaman tanaman serta prosentasse kerimbunan daun disesuaikan dengan jenis tanaman yang digunakan untuk penghalang.

• Penempatan penghalang dengan tanaman :

a. Penghalang dengan tanaman sangat direkomendasikan untuk ditempat pada ruang milik jalan tol, arteri dan kolektor yang memiliki sisa lahan lebar;

b. Penghalang dengan tanaman dapat digunakan pada ruang milik jalan-jalan local, sepanjang ruang yang ada mencukupi untuk menempatkan penghalang secara efektif;

c. Kawasan yang diharapkan menggunakan penghalang tipe ini adalah kawasan permukiman, perkantoran, dan kawasan-kawasan dimana interaksi orang terjadi pada intensitas tinggi, dan daerah-daerah dengan kebutuhan estetika tinggi;

d. Penghalang kebisingan dengan tanaman ditempatkan pada posisi sekurang-kurangnya 3 m dari tepi perkerasan tapi diluar ruang manfaat jalan.

• Penghalang buatan merupakan alternative yang dapat dikembangkan dalam usaha-usaha mitigasi kebisingan, yang dapat terdiri dari :

1. Penghalang menerus 2. Penghalang tidak menerus

3. Kombinasi menerus tidak menerus 4. Penghalang artistik

• Karakteristik kinerja bangunan peredam bising dipengaruhi oleh lokasi, panjang dan tinggi bangunan, sifat transmitif (daya hantar), reflektif (daya pantul) atau absorptif (daya serap) dari material penyusunnya. Bahan penghalang buatan dapat dibuat dengan menggunakan kayu, panel beton pravetak, beton ringan berongga, panel fiber semen, panel acrylic transparan dan baja profil. Standar nilai suatu material yang digunakan sebagai bahan penghalang kebisingan memiliki criteria sebagai berikut

a) Nilai standar material untuk rugi transmisi suara ditentukan dengan syarat minimal nilai Sound Transmission Class

adalah 25;

b) Nilai standar material untuk penyerap suara adalahantara 0,30 – 0,60.

• Jenis-jenis penghalang buatan merupakan pilihan yang sesuai untuk lokasi-lokasi jalan tol, arteri atau yang memiliki alinyemen sempit, jembatan-jembatan dan jalan di ataas embankment.

2.6.3. Penanganan kebisingan pada penerima bising

Strategi pengendalian terhadap penerima bising yang dapat dilakukan antara lain melalui perencanaan tata guna lahan, disain bangunan yang dapat mengurangi penerimaan bising (misalnya dengan memberikan lapisan peredam suara pada bangunan dan menggunakan bahan bangunan yang dapat meredam suara), meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat terhadap pengendalian kebisingan, memberikan kompensasi terhadap penerima bising.