PENGARUH PELAPISAN KITOSAN TERHADAP SIFAT FISIK DAN KIMIA TOMAT SEGAR

(Lycopersicum pyriforme) PADA BERBAGAI TINGKAT KEMATANGAN

EFFECTS OF CHITOSAN COATING ON PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF

FRESH TOMATOES (Lycopersicum pyriforme) IN DIFFERENT MATURITY STAGES

Melly Novita*1), Satriana1), Martunis1), Syarifah Rohaya1), dan Etria Hasmarita 1)

1) Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh -

23111, Indonesia

*)email: cutteungoh@yahoo.com

ABSTRACT

Tomato fruit undergoes many physicochemical changes after harvest caused by the process of metabolism. The method used to inhibit the metabolic processes in tomatoes can be overcome by controlled atmosphere storage. However, this method requires a high cost. Therefore there is another method that is more practical and economical to imitate the mechanism of the controlled atmosphere is by the use of coating materials (coating). Coating material must be able to form a barrier layer of the loss of water content and can maintain fruit quality and does not pollute the environment. Chitosan is a natural alternative as a coating material that is non-toxic and safe for health. This study aimed to observe the effect of chitosan coating on quality and shelf life of fresh tomatoes at different maturity levels. The study design used was completely randomized design (CRD) factorial with two factors. The factor I was the maturity stages which consisted of 3 (three) levels : K1 = full green (0-10% red skin), K2 = light red (30-60% red skin), K3 = ripe ( > 70% red skin). Factor II is storage duration which consisted of 5 (five) level : P1 = 0 day, P2 = 5 days, P3 = 10 days, P4 = 15 days, P5 = 20 days, with 2 (two) replications. The analysis conducted on tomatoes were weight loss, solusble solids concentration, total acid, and vitamin C. The results showed that the tomatoes were coated chitosan could inhibit weight loss, soluble solids concentration, total acid, and vitamin C than untreated tomatoes (control). Chitosan coating with a concentration of 1% and a long soaking for 10 minutes on the tomatoes with the maturity stages of 0-10% skin red and 30-60% skin red could maintain in good condition for 20 days of storage. But the tomatoes with the maturity stage > 70% red skin only able to survive 10 days of storage.

Keywords: coating, chitosan, tomatoes, maturity stage

PENDAHULUAN

Buah tomat setelah dipanen masih melakukan proses metabolisme menggunakan cadangan makanan yang terdapat dalam buah. Berkurangnya cadangan makanan tersebut tidak dapat digantikan karena buah sudah terpisah dari pohonnya, sehingga mempercepat proses hilangnya nilai gizi buah dan mempercepat proses pemasakan (Wills et al., 2007; Kays, 1991).

Metode yang digunakan untuk menghambat proses metabolisme pada buah tomat dapat diatasi dengan penyimpanan atmosfer terkendali (Kader, 1985; Stow, 1995; Siddiqui et al., 1996), namun metode ini memerlukan biaya yang tinggi. Oleh karena itu metode lain yang lebih praktis dan ekonomis adalah dengan meniru mekanisme atmosfer terkendali yaitu dengan penggunaan bahan pelapis (coating).

Pelapisan atau coating adalah suatu metode pemberian lapisan tipis pada permukaan buah untuk menghambat keluarnya gas, uap air dan kontak dengan oksigen, sehingga proses pemasakan dan reaksi pencoklatan buah dapat diperlambat. Lapisan yang ditambahkan di permukaan buah ini tidak berbahaya bila ikut dikonsumsi bersama buah. Bahan yang dapat

digunakan sebagai coating harus dapat membentuk suatu lapisan penghalang kandungan air dalam buah dan dapat mempertahankan mutu serta tidak mencemari lingkungan misalnya edible coating (Isnaini, 2009).

Kitosan adalah salah satu alternatif sebagai bahan pelapis alami yang tidak beracun dan aman bagi kesehatan (Kays, 1991 dan Baldwin, 1999). Kitosan merupakan produk turunan dari polimer kitin yaitu produk samping (limbah) dari pengolahan industri perikanan, khususnya udang dan rajungan. Limbah kepala udang mencapai 35-50% dari total berat udang. Kadar kitin dalam limbah kepala udang berkisar antara 60-70% dan bila diproses menjadi kitosan menghasilkan 15-20% (Linawati, 2006). Dari beberapa penelitian menyebutkan kemampuan pelapisan atau coating kitosan untuk memperpanjang masa simpan dan mengontrol kerusakan buah dan sayuran lebih baik dengan menurunkan kecepatan respirasi, menghambat pertumbuhan kapang, dan menghambat pematangan dengan mengurangi produksi etilen dan karbondioksida. Kitosan memiliki kemampuan untuk membentuk film yang sesuai sebagai pengawet makanan dengan

menghambat patogen psikotrofik. Penelitian yang dilakukan Jiang dan Tsang (2005) membuktikan bahwa coating kitosan (2% kitosan dalam 5% asam asetat) mampu menghambat penurunan kandungan antosianin dan peningkatan aktivitas polyphenol oxidase pada penyimpanan leci. El Ghaouth et al., (1992) melaporkan bahwa pelapisan kitosan (1% dan 2 % dalam 0.25 N HCl) mengurangi kecepatan respirasi dan produksi etilen pada tomat. Tomat yang di-coating dengan kitosan lebih keras, titrasi keasaman lebih tinggi, dan lebih sedikit pigmentasi merah dibandingkan kontrol setelah penyimpanannya selama 4 minggu pada suhu 20 0C. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti pengaruh pelapisan dengan kitosan terhadap kualitas tomat (lokal Aceh Tengah) pada tingkat kematangan yang berbeda.

METODOLOGI A. Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah buah tomat varietas cosmonot dengan 3 tingkat kematangan (hijau penuh sampai mulai muncul warna kuning (0-10% kulit merah), masak (30-60% kulit merah), dan masak penuh (>70% kulit merah)) dan memiliki ukuran yang seragam yang diperoleh dari dataran tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Bahan untuk perlakuan perendaman adalah kitosan yang diperoleh dari CV. Kimindo Indonesia. Sedangkan bahan untuk analisis adalah aquadest, indikator phenolphthalein 1%, NaOH 0,1N. Alat-alat yang digunakan meliputi peralatan untuk analisis.

B. Metode

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian utama. Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan konsentrasi kitosan dan lama perendaman dalam kitosan yang selanjutnya digunakan dalam penelitian utama. Penelitian utama dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial dengan dua faktor. Faktor I yaitu tingkat kematangan yang terdiri atas 3 (tiga) taraf, yaitu: K1= tomat hijau penuh (0-10% warna kulit merah), K2= tomat setengah masak (30-60% warna kulit merah), K3= tomat masak penuh (>70% warna kulit merah). Faktor II yaitu lama penyimpanan yang terdiri dari 5 (lima) taraf, yaitu: P1= 0 hari, P2= 5 hari, P3= 10 hari, P4= 15 hari, P5= 20 hari. Kombinasi perlakuan adalah 3 x 5 = 15, dengan menggunakan 2 (dua) kali ulangan, sehingga diperoleh 30 (tiga puluh) satuan percobaan. Untuk menguji pengaruh dari setiap perlakuan terhadap parameter yang dianalisis, dilakukan

analisis statistik dengan menggunakan ANOVA (Analysis of Variants). Apabila perlakuan yang diberikan menunjukkan pengaruh terhadap parameter yang diuji, maka dilakukan uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) (Sudjana, 1992).

C. Prosedur Penelitian 1. Penelitian Pendahuluan

Tomat dengan tingkat kematangan masak penuh dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu dari debu dan kotoran. Kemudian tomat dikeringkan dengan menggunakan kain bersih atau tisu, dan ditimbang terlebih dahulu sebelum dilakukan perlakuan lebih lanjut agar dapat diketahui berat awalnya. Larutan kitosan dengan konsentrasi 0,5%, 1% dalam 200 ml aquadest diencerkan kemudian dituang ke dalam gelas kimia yang digunakan untuk pencelupan buah tomat selama 5, 10, dan 15 menit. Kemudian tomat ditiriskan dan dikeringkan sampai larutan kitosan pada permukaan tomat tidak menetes lagi. Tomat disimpan pada suhu ruang selama 1 (satu) minggu dan diberi alas plastik bening berwarna putih, dan selanjutnya ditimbang untuk mengetahui berat tomat setelah dilapisi kitosan. Analisis terhadap tomat yang telah disimpan meliputi kerusakan visual (penampakan) dan persentase susut bobot. 2. Penelitian Utama

Tomat dengan tingkat ketuaan yang sama dan dengan tingkat kemasakan yang berbeda dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu dari debu dan kotoran. Kemudian tomat dikeringkan dengan menggunakan kain bersih atau tisu. Tomat dicelupkan ke dalam larutan kitosan 1% dengan lama perendaman 10 menit. Tomat ditiriskan dan dikeringkan sampai larutan kitosan pada permukaan tomat tidak menetes lagi kemudian tomat ditimbang untuk mengetahui beratnya dan disimpan pada suhu ruang. Analisis dilakukan pada hari 0, 5, 10, 15, dan 20 penyimpanan.

Analisis yang dilakukan terhadap tomat meliputi: analisis susut bobot, total padatan terlarut, total asam, vitamin C dan uji penampakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN A. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui konsentrasi kitosan dan lama perendaman yang terbaik terhadap pelapisan tomat. Pada penelitian pendahuluan parameter yang diamati meliputi kerusakan visual dan persentase susut bobot. Hasil

terbaik diperoleh dari penelitian pendahuluan adalah perendaman tomat dalam kitosan dengan konsentrasi 1% dan lama perendaman selama 10 menit. Pemilihan konsentrasi kitosan 1% disebabkan karena kerusakan visual seperti munculnya keriput pada tomat yang dilapisi setelah penyimpanan satu minggu lebih sedikit dibandingkan dengan konsentrasi kitosan 0,5%.

B. Penelitian Utama

1. Buah Tomat tanpa Pelapisan Khitosan

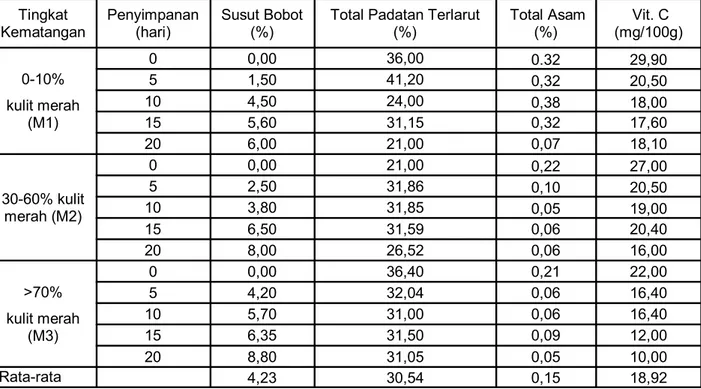

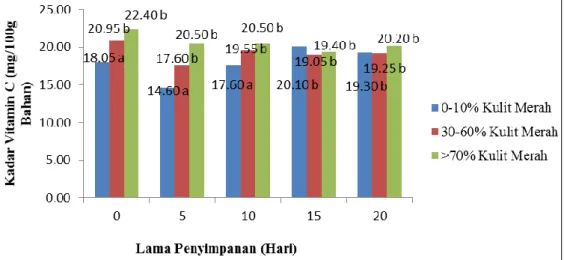

Buah tomat setelah dipanen masih melakukan proses metabolisme menggunakan cadangan makanan yang terdapat dalam buah. Berkurangnya cadangan makanan tersebut tidak dapat digantikan karena buah sudah terpisah dari pohonnya, sehingga mempercepat proses hilangnya nilai gizi buah dan mempercepat proses pemasakan. Beberapa perubahan sifat fisik dan kimia buah tomat tanpa pelapisan dengan khitosan dapat dilihat pada Tabel 1.

2. Buah Tomat dengan Pelapisan Khitosan a. Susut bobot

Susut bobot pada produk hortikultura dapat terjadi sejak panen hingga saat dikonsumsi. Besarnya susut bobot sangat tergantung pada jenis komoditi dan cara penanganan selepas panen. Hasil analisis menunjukkan bahwa susut bobot tomat setelah penyimpanan selama 20 hari pada berbagai perlakuan rata-rata 2,03%, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan susut bobot tomat tanpa perlakuan (kontrol) yaitu rata-rata 4,23% (Tabel

1). Hal ini menunjukkan bahwa kitosan dapat mengurangi terjadinya proses transpirasi sehingga penurunan susut bobot tomat dapat ditekan sedemikian rupa. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa lama penyimpanan (P), tingkat kematangan (K) dan interaksi antara lama penyimpanan dan tingkat kematangan (PK) berpengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap susut bobot tomat. Pengaruh interaksi antara lama penyimpanan dan tingkat kematangan (PK) terhadap susut bobot tomat dapat dilihat pada Gambar 1.

Susut bobot pada tomat cenderung meningkat seiring dengan lama penyimpanan dan tingkat kematangan. Hal ini diduga karena terjadinya proses transpirasi sehingga air yang terdapat di dalam tomat berpindah ke lingkungan yang menyebabkan terjadinya penyusutan (susut bobot) pada tomat. Menurut Muchtadi dan Sugiyono (1992), kehilangan susut bobot buah selama disimpan terutama disebabkan oleh kehilangan air, Kehilangan air pada produk segar juga dapat menurunkan mutu dan menimbulkan kerusakan. Kehilangan air ini disebabkan karena sebagian air dalam jaringan bahan menguap atau terjadinya transpirasi. Kehilangan air yang tinggi akan menyebabkan terjadinya pelayuan dan keriputnya buah. Suhardjo (1992) menambahkan bahwa transpirasi pada buah menyebabkan ikatan sel menjadi longgar dan ruang udara menjadi besar seperti mengeriput, keadaan sel yang demikian menyebabkan perubahan volume ruang udara, tekanan turgor, dan kekerasan buah.

Tabel 1. Data Analisis Buah Tomat tanpa Pelapisan Khitosan pada Berbagai Tingkat Kematangan selama 20 hari Penyimpanan Tingkat Kematangan Penyimpanan (hari) Susut Bobot (%)

Total Padatan Terlarut (%) Total Asam (%) Vit. C (mg/100g) 0-10% kulit merah (M1) 0 0,00 36,00 0.32 29,90 5 1,50 41,20 0,32 20,50 10 4,50 24,00 0,38 18,00 15 5,60 31,15 0,32 17,60 20 6,00 21,00 0,07 18,10 30-60% kulit merah (M2) 0 0,00 21,00 0,22 27,00 5 2,50 31,86 0,10 20,50 10 3,80 31,85 0,05 19,00 15 6,50 31,59 0,06 20,40 20 8,00 26,52 0,06 16,00 >70% kulit merah (M3) 0 0,00 36,40 0,21 22,00 5 4,20 32,04 0,06 16,40 10 5,70 31,00 0,06 16,40 15 6,35 31,50 0,09 12,00 20 8,80 31,05 0,05 10,00 Rata-rata 4,23 30,54 0,15 18,92

b. Total padatan terlarut

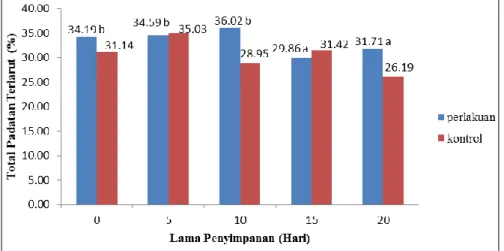

Total padatan terlarut sering juga disebut dengan kadar gula total (Hobson dan Davies, 1971 dalam Setijorini dan Sulistiana, 2001). Hasil analisis menunjukkan bahwa total padatan terlarut tomat pada berbagai perlakuan rata-rata sebesar 33,28%, lebih tinggi dibandingkan tomat tanpa perlakuan (kontrol) dengan nilai rata-rata 30,54% (Tabel 1). Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa lama penyimpanan (P) dan tingkat kematangan (K) berpengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap total padatan terlarut tomat sedangkan interaksi antara lama penyimpanan dan tingkat kematangan (PK) memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap total padatan terlarut tomat. Pengaruh lama penyimpanan (P) terhadap total padatan terlarut tomat dapat dilihat pada Gambar 2.

Total padatan terlarut tomat yang dilapisi kitosan cenderung meningkat sampai 10 hari pertama penyimpanan, dan kemudian menurun sampai 20 hari penyimpanan. Namun, penurunan total padatan terlarut tomat tanpa perlakuan (kontrol) lebih cepat dibandingkan total padatan terlarut yang dilapisi kitosan. Hal ini menunjukkan bahwa pelapisan tomat dengan

Gambar 1. Pengaruh interaksi antara lama penyimpanan dan tingkat kematangan terhadap susut bobot tomat (nilai yang diikuti huruf yang sama menunjukkan perbedaan tidak nyata BNT0,01= 0,27, KK = 4,52%).

kitosan mampu mengurangi laju respirasi sehingga dapat mencegah penurunan total padatan terlarut selama penyimpanan. Penurunan total padatan terlarut pada tomat selama penyimpanan diduga disebabkan karena terjadinya proses respirasi pada tomat sehingga gula pereduksi terurai menjadi asam piruvat dan menghasilkan CO2 dan H2O. Wills et al., (2007) menyebutkan bahwa, dalam proses pematangan selama penyimpanan buah, zat pati seluruhnya dihidrolisis menjadi sukrosa yang kemudian berubah menjadi gula-gula reduksi sebagai substrat dalam proses respirasi. Menurut Kays (1991) dan Wills et al., (2007), kecenderungan yang umum terjadi pada buah selama penyimpanan adalah terjadi kenaikan kandungan gula yang kemudian disusul dengan penurunan. Perubahan kadar gula reduksi tersebut mengikuti pola respirasi buah. Baldwin (1999) menyebutkan bahwa, pada buah yang tergolong klimakterik, respirasinya meningkat pada awal penyimpanan dan setelah itu menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun seiring dengan lamanya penyimpanan. Total padatan terlarut pada tomat juga dipengaruhi oleh tingkat kematangan.

Gambar 2. Pengaruh lama penyimpanan terhadap total padatan terlarut tomat (nilai yang diikuti huruf yang sama menunjukkan perbedaan tidak nyata BNT 0,01 = 2,47, KK = 4,35%).

Gambar 3. Pengaruh tingkat kematangan terhadap total padatan terlarut tomat (nilai yang diikuti huruf yang sama menunjukkan perbedaan tidak nyata BNT0,01 = 1,91, KK = 4,35%).

Gambar 3 menunjukkan bahwa total padatan terlarut tertinggi diperoleh pada tingkat kematangan >70% kulit merah dengan nilai 35,24% yang berbeda nyata dengan tingkat kematngan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin masak tomat maka semakin tinggi nilai total padatan terlarutnya. Hal ini diduga karena selama proses pematangan kandungan gula di dalam tomat terus meningkat yang disebabkan karena terjadinya degradasi pati (karbohidrat) menjadi gula sederhana (glukosa dan fruktosa) sehingga kandungan gulanya meningkat. Muchtadi dan Sugiono (1992) menambahkan bahwa, pematangan pada buah akan menyebabkan meningkatnya kandungan gula serta menurunnya kadar asam organik dan senyawa fenolik pada buah.

c. Total asam

Total asam tomat pada berbagai perlakuan rata-rata 0,34%, sedangkan total asam tomat tanpa perlakuan (kontrol) rata-rata 0,15%. Hasil sidik ragam total asam menunjukkan bahwa lama penyimpanan (P), tingkat kematangan (K) dan interaksi antara lama

penyimpanan dan tingkat kematangan (PK) berpengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap total asam pada tomat. Pengaruh interaksi antara lama penyimpanan dan tingkat kematangan (PK) terhadap total asam tomat dapat dilihat pada Gambar 4

Total asam pada tomat dengan tingkat kematangan 0-10% kulit merah cenderung menurun selama penyimpanan. Sedangkan total asam tomat pada tingkat kematangan lebih lanjut cenderung tidak berubah. Hal ini diduga karena tomat pada tingkat kematangan awal mempunyai kandungan asam-asam organik yang lebih tinggi sehingga nilai total asam yang diperoleh juga tinggi. Helyes dan Lugasi (2006) menambahkan bahwa, total asam buah tomat paling tinggi dimiliki pada tomat tingkat kematangan awal dan tidak ada perubahan nilai total asam yang berarti pada tingkat kematangan lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan Bari et al. (2006), yang menyebutkan bahwa total asam buah akan meningkat pada tingkat kematangan awal dan akan menurun lagi pada buah yang mendekati busuk.

Gambar 4. Pengaruh interaksi antara lama penyimpanan dan tingkat kematangan terhadap total asam tomat (nilai yang diikuti huruf yang sama menunjukkan perbedaan tidak nyata BNT0,01= 0,069, KK = 6,90%).

Penurunan total asam selama penyimpanan diduga karena adanya penggunaan asam-asam organik yang terdapat di dalam buah sebagai substrat sumber energi dalam proses respirasi. Akibat dari penggunaan asam-asam organik tersebut maka jumlah asam organik akan menurun yang menyebabkan nilai total asam juga akan menurun. Hal ini sesuai dengan pendapat Hofman et al., (1997) dan Baldwin (1999) yang menyatakan bahwa, secara keseluruhan pada buah klimakterik jumlah asam organik akan menurun secara cepat selama penyimpanan, terjadi peningkatan laju respirasi yang membutuhkan banyak energi sehingga terjadilah penggunaan asam-asam organik yang tersedia di dalam buah sebagai substrat sumber energi. Meskipun demikian, total asam pada tomat yang dilapisi dengan kitosan cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan kontrol, ini menunjukkan bahwa pelapisan tomat dengan kitosan mampu menahan laju respirasi sehingga penggunaan asam-asam organik dapat ditekan yang pada akhirnya dapat mempertahankan total asam tomat selama penyimpanan.

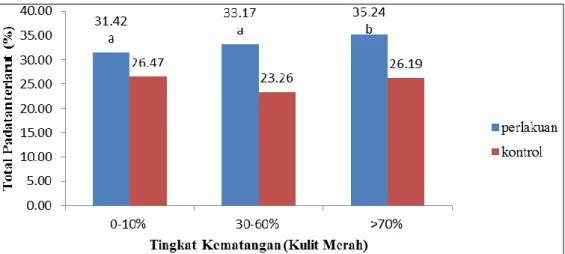

d. Total vitamin C

Vitamin C atau asam askorbat merupakan vitamin yang larut dalam air. Kadar vitamin C pada berbagai perlakuan berkisar antara 14,60- 22,40mg/100g bahan dengan nilai rata-rata 19,27mg/100g bahan, sedangkan tomat tanpa perlakuan (kontrol) mempunyai nilai rata-rata 18,92 mg/100g bahan. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan tomat yang dilapisi dengan kitosan. Hal ini diduga karena pelapisan tomat dengan kitosan mampu mengurangi proses oksidasi sehingga dapat mempertahankan total vitamin C tomat selama penyimpanan. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa lama penyimpanan (P), tingkat kematangan (K) dan interaksi antara lama penyimpanan dan tingkat kematangan (PK) berpengaruh sangat nyata (P≤0,01)

terhadap total vitamin C pada tomat. Pengaruh interaksi antara lama penyimpanan dan tingkat kematangan (PK) total vitamin C tomat dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 menunjukkan bahwa total vitamin C yang rendah diperoleh pada tomat dengan tingkat kematangan 0-10% kulit merah yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Total vitamin C tomat pada berbagai perlakuan cenderung tidak berubah selama penyimpanan. Namun demikian kadar vitamin C dengan berbagai tingkat kematangan pada tomat yang dilapisi dengan kitosan setelah 20 hari penyimpanan lebih tinggi dari pada vitamin C pada tomat tanpa perlakuan (kontrol). Hal ini diduga karena pelapisan kitosan mampu mempertahankan kadar vitamin C pada tomat selama penyimpanan. Total vitamin C pada tomat tanpa perlakuan (kontrol) semakin menurun seiring dengan lamanya penyimpanan, hal ini diduga karena terjadinya proses oksidasi selama penyimpanan tomat. Winarno (2002), menyebutkan bahwa, vitamin C mudah larut dalam air dan mudah rusak oleh oksidasi.

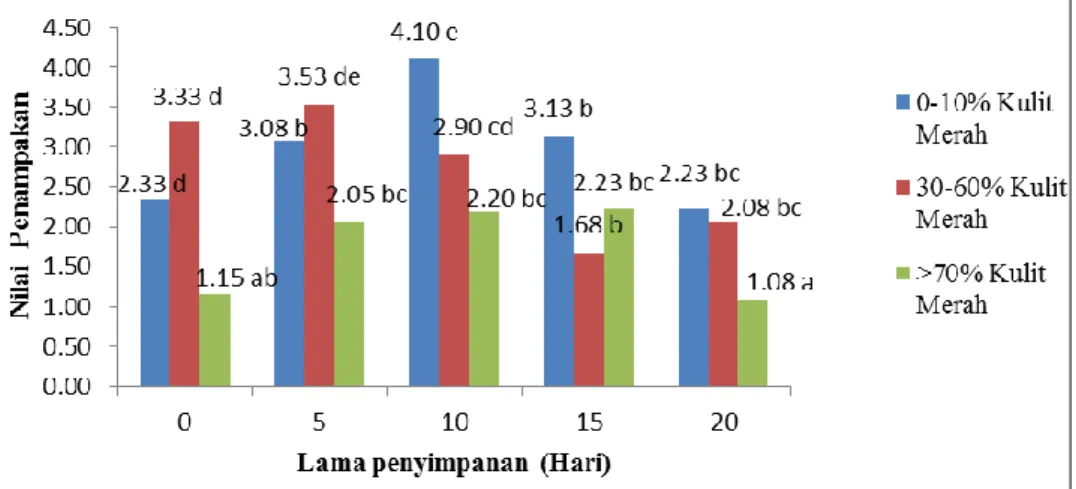

e. Uji penampakan

Penampakan merupakan sifat produk yang paling mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli suatu produk karena penampakan seringkali merupakan satu-satunya sifat yang dapat diuji oleh konsumen sebelum membeli suatu produk (Wahono, 2005). Penampakan bahan pangan segar dipengaruhi oleh adanya pengkeriputan sel terutama kulit buah sebagai akibat transpirasi. Penampakan pada tomat dilakukan secara visual (seperti adanya keriput dan cacat) dengan uji deskriptif menggunakan skala 1 sampai 5 yang menunjukkan penampakan mulus sampai penuh kerutan. Uji organoleptik penampakan memiliki nilai berkisar antara 1,08-4,10 dengan nilai rata-rata 2,47, yang menunjukkan mulai munculnya kerutan pada buah tomat.

Gambar 5. Pengaruh interaksi antara lama penyimpanan dan tingkat kematangan terhadap total vitamin C tomat (nilai yang diikuti huruf yang sama menunjukkan perbedaan tidak nyata BNT0,01 = 2,78, KK = 4,90%).

Hasil sidik ragam, menunjukkan lama penyimpanan (P), tingkat kematangan tomat (K) dan interaksi antara lama penyimpanan dan tingkat kematangan (PK) berpengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap nilai organoleptik penampakan tomat. Pengaruh interaksi antara lama peyimpanan dan tingkat kematangan (PK) terhadap nilai organoleptik penampakan tomat dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6 menunjukkan bahwa nilai penerimaan organoleptik panelis terhadap penampakan tomat pada tingkat kematangan >70% kulit merah cenderung tidak disukai dibandingkan dengan penampakan tomat pada tingkat kematangan lebih awal (tomat hijau penuh dan tomat setengah masak). Hal ini diduga karena munculnya keriput pada kulit tomat dengan tingkat kematangan >70% kulit merah lebih banyak. Munculnya keriput pada kulit tomat diduga karena terjadinya proses transpirasi yang menyebabkan kehilangan air tinggi. Suhardjo (1992), kehilangan air yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya pengkerutan sel buah dan berdampak pada pengkerutan kulit buah, sehingga akan mempengaruhi penampakan buah. Adanya sel yang mengkeriput merupakan akibat dari proses transpirasi yang cukup tinggi. Pada tomat dengan tingkat kematangan awal (0-10% kulit merah) terjadi peningkatan nilai kesukaan panelis terhadap warna. Hal ini diduga karena selama penyimpanan terjadi proses pematangan yang menyebabkan perubahan warna sehingga panelis cenderung suka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada tomat dengan lama penyimpanan dan tingkat kematangan terhadap parameter yang diamati, dapat diambil kesimpulan : Pelapisan kitosan pada tomat mampu menghambat laju

Gambar 6. Pengaruh interaksi antara lama penyimpanan dan tingkat kematangan terhadap nilai organoleptik penampakan tomat (nilai yang diikuti huruf yang sama menunjukkan perbedaan tidak nyata BNT0,01=

0,58, KK = 7,98%).

respirasi selama penyimpanan sehingga dapat memperlambat penurunan susut bobot, total padatan terlarut, total asam, dan vitamin C dibandingkan dengan tomat tanpa perlakuan (kontrol). Pelapisan kitosan dengan kosentrasi 1% dan lama perendaman selama 10 menit pada tomat dengan tingkat kematangan 0-10% dan tomat dengan tingkat kematangan 30-60% mampu bertahan selama 20 hari penyimpanan, sedangkan tomat dengan tingkat kematangan >70% hanya mampu bertahan 10 hari penyimpanan, Untuk penyimpanan lebih lama sebaiknya tomat dipanen pada tingkat kematangan 30-60% kulit merah agar proses pemasakan setelah dilapisi kitosan masih tetap berlangsung secara optimal dibandingkan dengan tomat yang dipanen pada tingkat kematangan 0-10% kulit merah.

DAFTAR PUSTAKA

Bari, L., P. Hasan, N. Absar, M.E. Haque, M.I.I.E. Khuda, M.M. Pervin, S. Khatun, dan M.I. Hossain. 2006. Nutritional Analysis of Local Varieties of Papaya (Carica papaya L.) at Different Maturation Stages. Pakistan J. Biol. Sci. 9:137- 140.

Baldwin, EA., 1999. Edible coatings for fresh fruits and vegetables: past, present and future. Dalam : Krochta JM, Baldwin EA, Nisperos-Carriedo MO, eds. Edibles coatings and films to improve food quality. Lancaster. Technomic Pub. CO. Inc. Helyes, L. Z dan A. Lugasi. 2006. Tomato Fruit Quality

and Content Depend on Stage of Maturity. Hort Sience. 41:1400-1401.

Hofman PJ, Smith LG, Joyce DC, dan Johnson GI.1997. Bagging of Mango (Mangifera indica cv Keitt) Fruit Influence Fruit Quality and Mineral Composition. Postharvest Biol. And Technol. 12 :285-292.

Isnaini, N. 2009. Pengaruh Edible Coating Terhadap Kecepatan Penyusutan Berat Apel Potongan. Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Surabaya.

Jiang, dan Tsang, G. 2005. Lycopene in Tomatoes and Prostate Cancer. http://www. healthcastle.com [15 Mei 2010].

Kays,S.1991.Postharvest physiology of perishable plant product. New York.AVI Book.

Kader A A. 1985. Modified atmospheres and Low-pressure Syestems during Transport and Storage p 58-64. In : A. A. Kader (ed.). postharvest technology of horticultural crops. Univ. Calif., Oakland, Calif.

Linawati, H. 2006. ”Chitosan Bahan Alami Pengganti Formalin”. Departemen Teknologi Perairan (THP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor (FKIK-IPB).

Muchtadi, TR., dan Sugiyono. 1992. Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi IPB, Bogor.

Setijorini, L.E dan S.Sulistiana. 2001. Studi Tentang Penggunaan Klasium Klorida (Cacl2) Dalam Mempertahankan Kualitas Dan Menghambat Proses Pemasakan Buah Tomat (Lycopersicum esculentum Mill) Selama Penyimpanan. Laporan yang dipublikasikan oleh Universitas Terbuka. UI, Jakarta.

Siddiqui,S. Brackmann,A. Streif,J. dan Bangerth,F. 1996. Controlled atmosphere storage of apples: cell wall composition and fruit softening. J.Hort.Sci.71:613-620.

Suhardjo. 1992. Kajian Fenomena Kemasiran Buah Apel (Malus sylvestris) Kultivar Rome Beauty (Desertasi). Program Pascasarjana. IPB.

Winarno, F.G. 2002. Fisiologi Lepas Panen Produk Hortikultura. M-Brio Press, Bogor.

Wills R, McGlasson B, Graham D, dan Joyce D. 2007. Postharvest, an introduction to the physiology and handling of fruits, vegetables and ornamentals. 4th ed. UNSW Press.

PERANCANGAN DAN PENGUJIAN ALAT PEMETIK PEPAYA TIPE SEMI MEKANIS

DESIGNING AND EVALUATING SEMI MECHANICAL PAPAYA HARVESTER Mustaqimah*1)

1) Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh - 23111,

Indonesia

*)email: mustaqimahmus@gmail.com

ABSTRACT

To harvest papaya by using a long pole may break it. It can influence the price reduction or even it cannot be sold if it drops to the ground. Harvesting by using hand is also possible but this methode could cause injury due to harvester fingers. So, it was required to design a tool for harvesting papaya in order to keep the high quality, increase the quantity and introduce a convenient method in harvesting papaya for farmers. A semi mechanical papaya harvester was designed at Agricultural Machinery and Equipment Laboratory, Syiah Kuala University and then it was evaluated at papaya farming in Alue Rindang Village, Seulimum Sub district, Aceh Besar District from January until March 2010. The tool has dimension by 335 cm in length, 23 cm in width and 5.5 kg in weight. The tool could harvest 222 papaya fruits per hour whereas by using traditional method the farmers could harvest only 133 papaya fruits per hour. Therefore, the use of papaya harvester is promising to improve the quantity and quality of papaya fruits.

Keywords: papaya, harvester

PENDAHULUAN

Pepaya (Carica papaya L) merupakan tumbuhan yang berbatang tegak dan basah. Pepaya menyerupai palma, bunganya berwarna putih dan buahnya yang masak berwarna kuning kemerahan, rasanya seperti buah melon. Tinggi pohon pepaya dapat mencapai 4-5 meter dengan akar yang kuat (Smallcrab, 2006)

Proses pemetikan pepaya secara umum ada dua macam. Cara pertama, menggunakan 2 tenaga manusia yakni seorang memanjat pohonnya dan yang lainnya menunggu di bawah. Cara ini kurang efesien karena banyak memakan tenaga dan waktu, serta mengakibatkan iritasi akibat kontak langsung dengan getah pepaya. Namun dapat menjamin keutuhan buah. Cara kedua, menggunakan kayu (penjolok). Cara ini membutuhkan keterampilan dalam menjolok dan menyambut buah yang jatuh. Jika kurang hati-hati, buah akan jatuh ke tanah yang akan mengakibatkan luka pada kulit buah pepaya (DA Philiphina, 1999). Kondisi ini akan mengakibatkan harga pepaya akan lebih rendah dari harga yang seharusnya dan menyebabkan buah lebih cepat membusuk. Hal seperti ini tentunya merugikan petani pepaya.

Introduksi teknologi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah pemetikan pepaya. Penemuan alat pemetik yang mampu menjamin keutuhan buah sekaligus menghemat waktu dan tenaga menjadi sebuah kebutuhan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian untuk menghasilkan alat bantu untuk proses pemetikan pepaya. Perancangan alat pemetik pepaya

ini di harapkan dapat memenuhi standart perancangan alat dan mesin secara teknik. Earle (1990) mengatakan bahwa perancangan adalah proses pembuatan rencana untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan kombinasi beberapa komponen yang ada untuk diperoleh hasil yang lebih efisien atau menghasilkan pengembangan dari alat yang sudah ada. Sedangkan menurut Zulfahrizal (2008), desain atau perancangan adalah perhitungan ukuran dan bentuk dari bagian-bagian suatu sistem untuk mencapai performansi yang diinginkan.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji alat pemetik pepaya semi mekanis sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan menjaga kualitas hasil pemanenan.

METODOLOGI A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Alat dan Mesin Pertanian, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Unsyiah dan Desa Alue Rindang, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Januari sampai dengan Maret 2010.

B. Bahan dan Alat

Alat yang dibutuhkan pada pembuatan alat ini adalah peralatan perbengkelan, seperti alat las, gerinder gosok, gerinder potong, dan bor tangan. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan untuk kontruksi adalah

pipa besi diameter 1,5 inchi, tali kopling, pelat besi 3 mm, ensel, besi behel, kawat las, pegas tarik, karet pelapis, dan cat kalengpengujian dilakukan di kebun pepaya di Desa Alue Rindang, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar.

C. Analisis Teknik

Bagian-bagian alat pemetik yang dianalisis meliputi:

1. Dimensi Rangka Dasar

Rangka dasar didesain sesuai dengan ukuran genggaman manusia, sehingga akan memberi kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan alat.

π DR ≤ PT ... (1)

PT = panjang tangan (cm)

DR = diameter rangka (cm)

2. Dimensi Sistem Pemetik

a. Panjang jari penjepit dan jari penahan

Panjang jari penjepit dan jari penahan lebih dari setengah ukuran panjang buah.

PJ ≥ ½ PB ... (2)

PJ = panjang jari (cm)

PB = panjang buah (cm)

b. Diameter lingkar penahan

Diameter lingkar penahan didesain sesuai dengan diameter buah pepaya, dengan tujuan agar tidak adanya buah yang tidak bisa dipetik karena ukuran yang tidak sesuai, sehingga diameter lingkar penahan lebih besar dari diameter maksimum buah.

DL ≥ DB ... (3)

DL = diameter lingkar penahan (cm)

DB = diameter buah (cm)

3. Perhitungan pegas penarik KT > BB ... (4)

KT = beban pegas tarik (N)

BB = berat buah (N)

4. Perhitungan Pegas Pembalik

Perhitungannya sama seperti pada perhitungan kekuatan pegas jari penarik. Ketentuan yang dipakai untuk penentuan besarnya gaya pegas pembalik mengikuti persamaan:

KPB > BJ ... (5)

KPB= pegas pembalik (N)

BJ = beban pada jari penjepit (N)

D. Prosedur Penelitian 1. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan ini terdiri atas tiga tahap. Pertama adalah peninjauan lahan. Tahap kedua adalah pengukuran dimensi buah pepaya. Tahap ketiga adalah peninjauan proses pemetikan, tujuan dari peninjauan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pemetikan

buah pepaya yang dilakukan selama ini oleh masyarakat sehingga akan diketahui kekurangannya. 2. Pembuatan Konsep Rancangan

Pembuatan konsep untuk menentukan bentuk dan ukuran komponen alat pemetik pepaya. Kedua, perhitungan pegas untuk menentukan diameter pegas. Ketiga, pembuatan gambar teknik.

3. Pemilihan dan Penentuan Bahan

Alat pemetik pepaya dirancang untuk mendukung para petani pepaya dalam melakukan pemanenan, alat pemetik pepaya ini diharapkan dapat mengatasi kelemahan dari sistem pemenenan pepaya selama ini dengan menggunakan galah. Maka perlu dilakukan penentuan jenis bahan yang akan menentukan kinerja dari alat yang akan didesain.

4. Pembuatan Kontruksi Alat

Pada tahap ini dilakukan pembuatan komponen-komponen pendukung seperti rangka dasar, sistem penjepit dan sistem penarik. Langkah selanjutnya dilakukan pemasangan komponen-komponen pendukung lainnya.

5. Uji kapasitas kerja Alat Q = m/t ... (6) Dimana:

Q = kapasitas pemanenan (buah/jam) m = jumlah buah (buah)

t = waktu yang dibutuhkan untuk pemanenan (jam)

HASIL DAN PEMBAHASAN A. Penelitian Pendahuluan

Berdasarkan penelitian pendahuluan, didapatkan bahwa lahan tanaman pepaya di Desa Alue Rindang berbatu dan merupakan areal perbukitan yang berbentuk lereng. Luas lahan 575 meter dengan jarak tanam 3 x 4 meter. Tingkat ketinggian pohon pepaya rata-rata mencapai 4 - 4,5 meter.

Pengambilan data sifat fisik untuk mengetahui dimensi buah pepaya dan berat buah pepaya dengan cara penimbangan, yang dilakukan terhadap 32 sampel. Pengukuran ini bertujuan untuk perancangan dimensi bagian pembangun sistem penjepit. Hasil pengukuran menunjukkan rata-rata panjang 33.3 cm, diameter 14.1 cm dan berat 3.6 kg.

Berdasarkan survey ke kebun pepaya di Desa Alue Rindang, menunjukkan bahwa proses pemetikan

pepaya yang dilakukan oleh masyarakat disana terdiri atas 2 macam, pertama dengan cara pemanjatan. Kedua dengan menggunakan kayu (penjolok). Dari hasil pemetikan dengan menggunakan kayu terhadap 3 buah pepaya, yang dapat disambut 2 buah sedangkan yang satunya lagi jatuh ke tanah. Berdasarkan data dari petani, rata-rata kapasitas pemetikan dengan cara ini dapat menghasilkan 133 buah/jam. Sedangkan dengan cara pemanjatan, kapasitas pemanenan lebih rendah daripada cara pemanenan dengan menggunakan kayu penjolok.

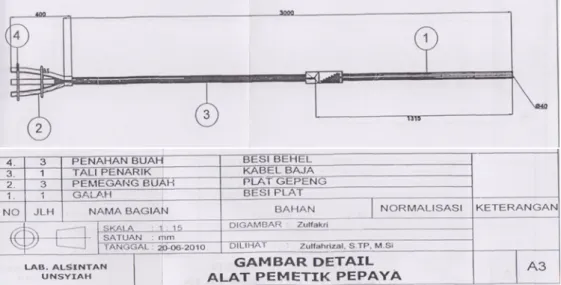

B. Alat Pemetik Pepaya Hasil Rancangan

Alat pemetik pepaya hasil rancangan terdiri dari beberapa komponen dasar, diantaranya: angka dasar, mata penjepit, mata penahan dan pegas penarik. Spesifikasi alat pemetik pepaya hasil rancangan adalah sebagai berikut:

Panjang rangka dasar : 3 meter Panjang mata penjepit : 35 cm Jumlah mata penjepit : 1 buah Jumlah mata penahan : 2 buah

Berat alat : 5,5 kg

Jumlah pegas penarik : 2 buah

Mekanisme kerja alat ini adalah dengan sistem jepitan, dimana untuk melakukan pemetikan diawali dengan mendirikan batang alat pemetik yang disesuaikan pada pohon papaya. Kemudian dilakukan penyetelan hingga buah pepaya yang akan dipetik masuk ke dalam jari penjepit dan jari penahan jepitan. Setelah dipastikan masuk ke dalam jari pemetik kemudian gagang penarik ditarik secara perlahan hingga jari penjepit dan jari penahan dapat menjepit buah dengan baik. Penjepitan dibantu oleh pegas yang ada pada tali penarik dan lapisan karet pada jari penjepit, sehingga buah tidak luka akibat jepitan yang

tidak terkontrol. Kemudian dilakukan penguncian pada bagian pengunci hingga jari penjepit tetap pada posisi menjepit buah. Selanjutnya batang alat diputar secara perlahan hingga tangkai buah pepaya putus dari pohonnya. Kemudian diturunkan secara perlahan hingga mencapai pemukaan tanah. Terakhir dibuka gagang penguncian dan buah pepaya dapat diambil. C. Rancangan Fungsional dan Struktural

Secara fungsional dan struktural alat pemetik pepaya tipe jepit terdiri atas 3 bagian utama, yaitu (1) rangka dasar alat pemetik, (2) sistem penjepit, (3) sistem penarik

1. Rangka Dasar Alat Pemetik

Rangka dasar alat pemetik berfungsi sebagai tempat melekatnya komponen lain. Rangka dasar terbuat dari pipa besi berdiameter 1,5 inch dengan panjang mencapai 3 meter, belum termasuk mata penjepit yang ada di ujung alat pemetik.

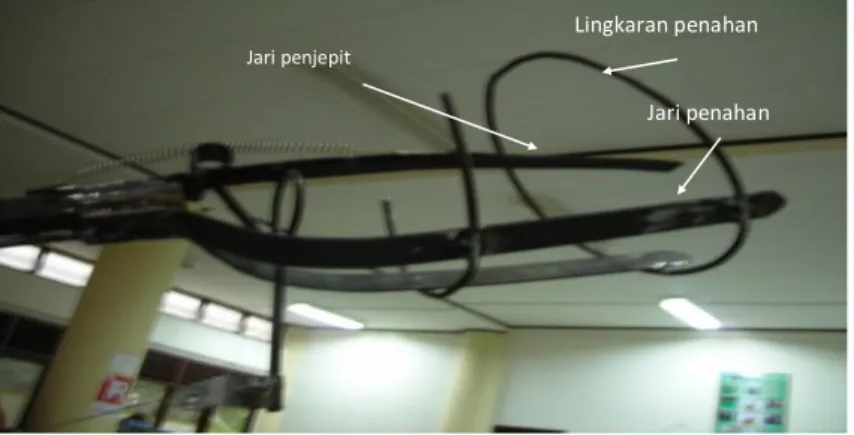

2. Sistem Penjepit

Sistem ini berperan sebagai penjepit untuk menjepit buah pada saat akan dilakukan pemetikan. Sistem ini terdiri atas beberapa bagian seperti:

a. Jari penjepit

Bagian ini berfungsi sebagai jari bergerak yang akan menjepit dan melepas buah. Jari penjepit berjumlah 1 buah terbuat dari pelat besi yang dibuat agak melengkung, agar sesuai dengan bentuk permukaan dari pepaya itu sendiri.

b. Jari penahan

Jari penahan berjumlah 2 buah terbuat dari pelat besi yang dibuat agak melengkung seperti pada jari penjepit. Panjang jari penahan 35 cm. Seluruh bagian pada jari pemetik ini dilengkapi dengan karet pelapis, dengan tujuan agar tidak terjadinya kontak

langsung antara buah pepaya dengan besi yang dapat mengakibatkan luka pada kulit buah.

c. Lingkaran penahan

Untuk memperkuat jari penahan pada sistem penjepit sekaligus sebagai penahan agar buah pepaya hasil pemetikan tidak jatuh ke tanah. Lingkaran ini terbuat dari besi behel berbentuk lingkaran dengan diameter 23 cm sesuai dengan ukuran diameter maksimum buah.

3. Sistem Penarik

Sistem ini berfungsi untuk menjepit dan membuka jepitan. Pada sistem ini terdiri atas:

a. Pegas penjepit

Pegas ini berfungsi untuk membantu jari penjepit untuk menjepit buah pada saat pemetikan dan menghindari terjadinya jatuh buah pepaya setelah pemetikan pada saat penurunan buah. Pegas ini terbuat dari baja SUP4 dengan diameter 6 (mm) dan diameter kawat 1,4 (mm).

b. Pegas pembalik jepitan

Pegas ini berfungsi untuk mengembalikan jari penjepit ke posisi semula setelah pemetikan. Pegas ini terbuat dari baja SUP4 dengan diameter 10 (mm) dan diameter kawat 1 (mm).

c. Bagian pengunci

Pengunci berfungsi untuk mengunci jepitan buah agar tidak lepas sewaktu proses pemetikan dan

penurunan. Bagian ini terbuat dari pelat besi yang dibuat bergerigi dengan jumlah gerigi 8 dan jarak antar gerigi 0,5 cm.

d. Tali penarik

Tali penarik berfungsi sebagai penyalur daya tarik dari gagang penarik ke pegas penarik. Tali penarik terbuat dari tali kopling yang mempunyai kekuatan yang besar dan dimeternya yang kecil.

e. Gagang penarik

Gagang ini berfungsi untuk menarik tali penarik sehingga jari penjepit dapat menjepit buah. Bagian ini terbuat dari pelat besi yang dibentuk sedemikian rupa sehingga mudah dalam penggunaannya.

D. Kinerja Alat Pemetik Pepaya Semi Mekanis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kapasitas tingkat kerja alat di lahan. Pengujian dilakukan di desa Alue Rindang Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar, dengan kondisi lahan yang kering dan cuaca cerah sehingga mempermudah dalam pengujiannya.

Total waktu kerja adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk pemetikan buah, dalam hal ini yang diukur adalah kebutuhan waktu untuk pemetikan 3 buah pepaya dalam tiga batang dengan pemetikan 1 buah dalam satu batang pepaya. Pemetikan ini dilakukan secara acak sesuai dengan jarak tanam pohon pepaya. Data pemetikan dapat dilihat pada Tabel 1.

Gambar 3. Sistem Penarik Gambar 2. Sistem Penjepit

Lingkaran penahan Jari penahan Jari penjepit Pengunci Tali penarik Gagang penarik Pegas penarik

Tabel 1. Hasil Pengukuran Total Waktu Kerja

Kapasitas kerja pemetikan merupakan kemampuan kerja alat untuk melakukan pemetikan pada suatu lahan dan dinyatakan dalam buah/jam. Dari Tabel 1 diperoleh rata-rata waktu kerja untuk pemetikan 1 buah pepaya adalah 14,3 detik. Dari hasil perhitungan didapat bahwa kapasitas kerja alat adalah 222 buah/ jam.

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan

1. Alat pemetik pepaya yang dirancang telah mampu bekerja dengan baik. Dimana alat ini mempunyai berat 5,5 kg, dimensi 3350 x 230 mm2

2. Secara struktural dan fungsional alat ini terdiri atas rangka dasar, sistem penjepit, dan sistem penarik. 3. Kapasitas pemanenan dengan menggunakan alat

pemetik pepaya tipe jepit adalah 222 buah/jam. 4. Penggunaan alat hasil rancangan telah mampu

menjaga kualitas buah pepaya karena telah dilengkapi bagian penampung buah sehingga tidak jatuh ke tanah pada saat pemetikan dan pada bagian penjepit dilengkapi dengan bahan karet supaya kulit buah tidak luka.

B. Saran

1. Dapat dipertimbangkan untuk penukaran bahan atau ukuran agar lebih ringan, namun tetap kokoh.

2. Perlu dilakukan analisa anthropometri untuk menganalisa kesesuaian alat dengan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

[DA Philiphina]. Department of Agriculture Philiphina. 1999. Papaya. http://www.da.gov .ph/tips/ papaya.html. [30 Maret 2010].

Earle, JH. 1990. Engineering Design Graphics. Creative Publishing Co, Texas, USA.

Shigley, J. E, dan L. D. Michelle. 1986. Perencanaan Teknik Mesin (Terjemahan). Erlangga, Jakarta.

Smallcrab. 2006. Pepaya dan Manfaatnya. http:// www.smallcrab.com. [12 September 2009]. Sularso dan K. Suga 1994. Dasar-dasar Perencanaan

dan Pemilihan Elemen Mesin. Pradnya Paramita, Jakarta.

Zulfahrizal. 2008. Pengantar Perancangan Alat dan Mesin Pertanian. Jurusan Teknik Pertanian Unsyiah, Banda Aceh.

Pemetikan

ke Kebutuhan waktu/(detik) Jumlah Pemetikan (buah)

1 43,58 3 2 51 3 3 34,75 3 4 38 3 5 60 3 6 30 3 7 35,20 3 8 35 3 rata-rata 42,8 3

PENGARUH SUPLEMENTASI TEPUNG TERIGU TERHADAP PERTUMBUHAN DAN LAJU

PENGASAMAN PROBIOTIK Lactobacillus acidophilus

EFFECT OF THE WHEAT FLOUR SUPPLEMENTATION ON PROBIOTIC Lactobacillus

acidophilus GROWTH AND ACIDIFICATION RATE

Elmy Mariana 1*) dan Hilda Susanti 1)

1) Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh - 23111, Indonesia 2) Fakultas Peternakan, Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang- 25136, Indonesia

*)email: elmy_mariana2002@yahoo.com

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of the addition of wheat flour as a potential prebiotic on growth and acidification rate of probiotic Lactobacillus acidophilus (L. acidophilus) in fermented milk. The study was conducted by adding the flour with concentrations 1, 3 and 5% in the fermentation medium with 15% skim milk. Observed growth parameters including the total number of probiotic bacteria, decreasing pH and increasing acidity during the fermentation process. The results showed that the addition of wheat flour speed up the fermentation time, accelerate the process of decline in pH, increasing the acidity and increase the total number of probiotic bacteria.This study shows that wheat flour supplemented in fermented milk could enhance the growth characteristics of probiotics L. acidophilus.

Keywords: probiotics, L. acidophilus, growth, wheat flour

PENDAHULUAN

Lactobacillus acidophilus (L. acidophilus) merupakan salah satu strain bakteri asam laktat yang telah banyak dimanfaatkan sebagai probiotik (Holzaspfel dan Schillinger, 2001; Hattingh dan Viljoen, 2001). Kemampuan L. acidophilus untuk tumbuh di dalam sistem pencernaan dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen enterik dan memperbaiki keseimbangan mikroflora dalam sistem pencernaan sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tubuh (Gaon et al., 2002; Sanders dan Klaenhammert, 2001). Potensi ini menyebabkan L. acidophilus digunakan sebagai probiotik (Hattingh dan Viljoen, 2001; Mortazavian dan Sohrabvandi, 2006; Sanders dan Klaenhammert, 2001.).

Bakteri yang berpotensi sebagai probiotik banyak digunakan pada proses pembuatan makanan fungsional berbasis susu, salah satunya adalah susu probiotik (Li et al., 2012). Namun demikian viabilitas probiotik selama proses fermentasi, penyimpanan dan dalam sistem pencernaan menghadapi beberapa kendala diantaranya keberadaan pH yang rendah, H2O2, bahan beracun,

kondisi anaerob, garam empedu (bile salt), dan kompetisi dengan bakteri lain. Untuk mengatasi kendala tersebut dan untuk meningkatkan viabilitas probiotik dilakukan penambahan prebiotik (Li et al., 2012; Ouwehand, et al., 2001; Shah, 2000; Shah, 2001).

Prebiotik merupakan bahan pangan yang mampu memacu pertumbuhan probiotik karena sifat spesifiknya

yang tidak terserap dan terhidrolisis pada sistem pencernaan bagian atas atau saluran gastrointestinal, dapat menstimulasi pertumbuhan bakteri yang menguntungkan dan secara selektif dapat menghambat pertumbuhan patogen (Gaon et al., 2002; Shah, 2001). Salah satu bahan pangan yang diduga dapat berperan sebagai prebiotik adalah tepung terigu. Kemampuan ini didasarkan pada kandungan serat kasar, selulosa, maltosa dan Soluble Dietery Fiber (SDF) pada tepung terigu secara berturut-turut adalah 0,45-0,65%; 2,05-2,30%; 0,69-0,87% dan 7,56-7,62%. Menurut Nines (1999) kandungan serat kasar khususnya SDF merupakan komponen penciri utama bahan prebiotik. SDF, Resistant starch, pentosan dan oligosakarida merupakan bahan makanan yang tidak terdigesti dalam saluran pencernaan atas sehingga dapat dimanfaatkan oleh beberapa bakteri probiotik (Gaon et al., 2002; Shah, 2001; Vlieg et al, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi tepung terigu sebagai prebiotik. Dengan penelitian ini diharapkan diketahui pengaruh suplementasi tepung terigu terhadap pertumbuhan probiotik, penurunan pH dan tingkat keasaman selama fermentasi.

METODOLOGI PENELITIAN A. Alat dan Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakteri Lactobacillus acidophilus NFCC 0051, susu bubuk skim, tepung terigu, MRS broth (Oxoid),

agar MRS (Oxoid), bhromcresol purple, akuades, buffer pencuci, larutan resuspensi sel dan bahan kimia untuk analisis keasaman setara asam laktat. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sentrifus, inkubator, autoklaf, laminar air flow, mikroskop, dan peralatan mikrobiologi lain.

B. Prosedur Penelitian

1. Penyiapan Kultur Starter Probiotik

Penyiapan kultur starter L. acidophilus menggunakan metode dari Ouwehand et al. (2001). Penumbuhan dilakukan pada medium MRS broth dengan pH 6,7. Preparat kemudian diinkubasi dalam kondisi mikroaerobik selama 24 jam dengan suhu 37oC.

Bakteri yang tumbuh dipanen dengan cara sentrifugasi 3000 rpm selama 20 menit. Supernatan hasil sentrifugasi dibuang dan sel yang tertinggal dicuci dengan buffer pencuci ( 8,6 g NaCl; 0,025 mg MgSO4.

7H2O dalam 1 liter buffer phosphat pH 7). Resuspensi

sel dilakukan dengan menambahkan 10 ml larutan resuspensi (8,5 g NaCl; 0,3 g KH2PO4; 0,6 g Na2HPO4;

0,1g bactopepton dalam 1 liter buffer phosphat pH 7 steril) kemudian dihomogenkan (Ouwehand et al., 2001). Biomassa sel yang telah diresuspensi ini digunakan untuk uji kemampuan fermentasi karbohidrat dan analisis pertumbuhan sel.

2. Uji Pendahuluan

Uji pendahuluan dilakukan untuk mengetahui kemampuan L. acidophilus dalam memfermentasi sumber karbohidrat yang berupa tepung terigu. Pengujian dilakukan dengan cara menumbuhkan L. acidophilus dalam larutan steril tepung terigu 1, 3 dan 5% yang ditambah indikator Bhromocresol purple 0,1% dalam kondisi mikroaerobik selama 48 jam pada suhu 37oC.

3. Pertumbuhan Bakteri

Pada analisis pertumbuhan bakteri, L. acidophilus ditumbuhkan pada larutan susu bubuk skim dengan konsentrasi 15% dengan suplementasi tepung terigu sebesar 1, 3 dan 5%. Pada medium fermentasi ditambahkan 3 tetes Bhromocresol purple 0,1% sebagai indikator pertumbuhan bakteri asam laktat. Parameter pertumbuhan yang diamati adalah perubahan warna medium, penurunan pH, peningkatan keasaman setara asam laktat dan jumlah total bakteri probiotik. Pengukuran penurunan pH dilakukan dengan pH meter. Pengukuran keasaman setara asam laktat menggunakan metode Mann Acid Test. Penghitungan jumlah bakteri probiotik dilakukan dengan metode pour

plate menggunakan medium agar M-MRS. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Uji Pendahuluan

Analisis pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal potensi prebiotik dari tepung terigu. Dari hasil uji pendahuluan diketahui bahwa L. acidophilus dapat memfermentasi tepung terigu sebagai sumber energinya. Berdasarkan tipe fermentasinya, L. acidophilus diklasifikasikan sebagai bakteri homofermentatif. Tipe homofermentatif menggunakan jalur heksosa difosfat dan menghasilkan asam laktat dari glukosa (Salovaara,1998; Tamime, 1990).

Terjadinya proses fermentasi ditandai dengan adanya perubahan warna medium dari ungu menjadi kuning. Perubahan warna dari ungu menjadi kuning merupakan tanda terbentuknya asam dalam medium sebagai akibat aktivitas metabolisme karbohidrat oleh bakteri . Hasil uji pendahuluan memberikan gambaran awal potensi tepung terigu sebagai prebiotik, Hal ini bisa dilihat dari kandungan bahan yang terkait karakter prebiotik seperti kadar serat kasar, selulosa, fruktosa, maltosa dan SDF dalam tepung terigu. Kandungan serat kasar, selulosa, maltosa dan SDF tepung terigu secara berturut- turut adalah 0,45-0,65%; 2,05-2,30%; 0,69-0,87% dan 7,56-7,62%. Menurut Holzaspfel dan Schillinger (2001) dan Niness (1999), kandungan serat kasar khususnya SDF merupakan komponen penciri utama bahan prebiotik. Kandungan SDF sebesar 0.5% mampu meningkatkan viabilitas probiotik. Kandungan bahan prebiotik yang cukup tinggi khususnya SDF pada tepung terigu ini mengindikasikan bahwa tepung terigu memiliki potensi yang tinggi sebagai prebiotik.

B. Bilangan Asam (mg KOH/ gram)

Parameter yang digunakan sebagai pengukur tingkat pertumbuhan probiotik meliputi perubahan warna medium fermentasi, perubahan nilai pH, keasaman setara asam laktat dan total bakteri probiotik.

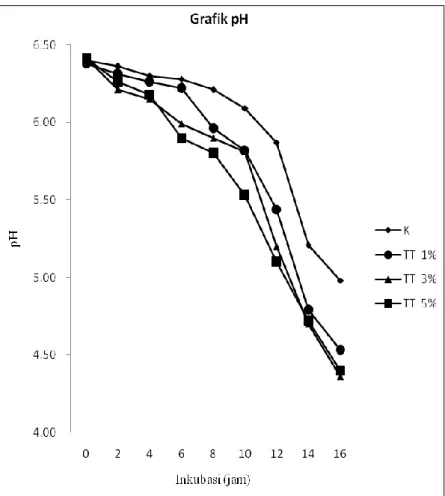

C. Nilai pH

Penurunan pH merupakan salah satu indikator dari pertumbuhan bakteri (Salle, 1982). Bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat dalam jumlah besar selama proses metabolismenya sehingga peningkatan konsentrasi asam laktat dalam medium dan menyebabkan penurunan pH (Saccaro et al., 2012; Salle, 1982). Penurunan nilai pH pada uji pertumbuhan L. acidophilus selama proses fermentasi terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Grafik penurunan pH pada fermentasi susu dengan suplementasi tepung terigu 1, 3 dan 5%. Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa selama proses

inkubasi terjadi penurunan nilai pH medium. Penurunan nilai pH baik pada kontrol maupun medium susu dengan suplementasi tepung terigu sebesar 1, 3 dan 5% menunjukkan adanya aktifitas pertumbuhan bakteri probiotik L. acidophilus. Penurunan pH menunjukkan adanya proses fermentasi selama waktu inkubasi. Suplementasi tepung terigu dengan kadar yang lebih tinggi tidak dapat mempercepat proses penurunan pH pada medium fermentasi. Hal ini disebabkan karena kandungan protein terlarut dalam medium fermentasi memberikan pengaruh sebagai buffer capacity (Saccaro et al., 2012; Shafiee et al., 2010). Penurunan pH tercepat terjadi pada 8 sampai 10 jam pertama. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan bakteri dalam fase eksponensial. Selama fase eksponensial bakteri mengalami pembelahan sel dengan kecepatan maksimal. Kebutuhan energi pada fase ini cukup tinggi sehingga banyak laktosa dan sumber karbohidrat lain yang difermentasi (Salle, 1982; Shafiee et al., 2010). Pemecahan laktosa dan sumber karbohidrat lain ini menghasilkan asam terutama asam laktat. Terbentuknya asam laktat pada proses fermentasi menyebabkan susu menjadi asam dan mengalami penurunan pH (Salle, 1982; Tamime et al ., 2005).

D. Keasaman Setara Asam Laktat

Peningkatan keasaman setara asam laktat selama proses fermentasi menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri (Tamime et al ., 2005; Tamime, 1990) . Karakteristik peningkatan keasaman setara asam laktat selama proses fermentasi dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keasaman setara asam laktat selama proses fermentasi berlangsung. Hal ini disebabkan karena dalam metabolismenya, L. acidophilus menghasilkan asam laktat sebagai produk akhir (Korbekandi et al ., 2009). Peningkatan keasaman setara asam laktat berada dalam kisaran 0,20 sampai 0,98%. Suplementasi tepung terigu sebesar 1, 3 dan 5% dapat mempercepat peningkatan keasaman setara asam laktat pada fermentasi dengan menggunakan L. acidophilus.

Peningkatan konsentrasi tepung terigu yang disuplementasikan pada susu skim berbanding lurus dengan peningkatan keasaman setara asam laktat selama inkubasi. Hal ini disebabkan karena suplementasi tepung terigu pada susu meningkatkan kandungan karbohidrat dan protein. Tamime (1990)

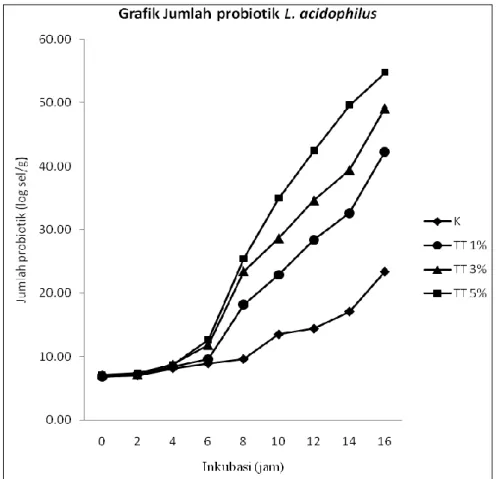

fermentasi dengan menggunakan L. acidophilus.

Rerata peningkatan jumlah sel paling cepat terjadi pada inkubasi jam ke 8 sampai jam ke 16. hal ini menunjukkan bahwa pada waktu inkubasi tersebut pertumbuhan sel terjadi secara optimal atau bakteri berada pada fase eksponensial. Pada fase eksponensial pertumbuhan bakteri berjalan sangat cepat sesuai dengan persamaan garis linear jika pada fase ini kecukupan nutrisi untuk pertumbuhan terpenuhi (Salle , 1982).

Pada suplementasi tepung terigu dengan konsentrasi yang lebih tinggi menunjukkan adanya peningkatan jumlah sel bakteri. Hal ini disebabkan karena pada suplementasi tepung terigu pada konsentrasi yang tinggi ketersediaan sumber karbon dan sumber nitrogen yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tersedia lebih banyak (Salle, 1982; Shah, 2001).

Suplementasi tepung terigu juga meningkatkan kandungan serat kasar, selulosa, fruktosa, maltosa dan SDF dalam medium yang dibutuhkan untuk pertumbuhan probiotik (Niness, 1999; Salovaara, 1998). Disamping itu suplementasi tepung terigu dengan kadar yang lebih tinggi menyebabkan kestabilan pH pada Gambar 2. Grafik peningkatan keasaman setara asam laktat pada fermentasi susu dengan suplementasi tepung

terigu 1, 3 dan 5%.

menyatakan bahwa tingginya produksi asam laktat berhubungan dengan tingginya kadar laktosa dan juga berhubungan dengan naiknya konsentrasi nutrien bakteri. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Santo et al. (2012) dan Shafiee et al. (2010) yang menyatakan bahwa konsentrasi bahan kering dalam fermentasi berbanding lurus dengan kecepatan dan konsentrasi asam yang terbentuk pada proses fermentasi susu. Konsentasi laktosa dapat menurun karena adanya hidrolisis laktosa oleh laktase dan diubah menjadi glukosa dan galaktosa seiring dengan proses pembentukan asam laktat dalam medium fermentasi susu (Santo et al., 2012; Shafiee et al., 2010). Kecepatan terbentuknya asam laktat tergantung pada jumlah bakteri yang berada dalam susu, semakin banyak jumlah bakteri dalam susu maka semakin cepat akumulasi asam laktat yang terbentuk (Santo et al., 2012; Mortazavian dan Sohrabvandi, 2006).

E. Jumlah Total Bakteri L. acidophilus

Selama proses fermentasi terjadi peningkatan jumlah bakteri. Peningkatan jumlah bakteri probiotik L. acidophilus ditunjukkan oleh Gambar 3. Suplementasi tepung terigu sebesar 1, 3 dan 5% dapat memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah bakteri pada

medium fermentasi sehingga proses penurunan pH lebih lambat. Hal ini sesuai dengan pendapat Salovaara (1998) yang menyatakan bahwa protein dan beberapa mineral memiliki kemampuan buffer capacity yang tinggi. Pada kondisi pH yang stabil pertumbuhan bakteri asam laktat lebih optimal karena terhindar dari adanya acidity shock (Santo et al., 2012).

KESIMPULAN

Hasil analisis pertumbuhan probiotik L. acidophilus pada fermentasi dengan medium susu skim 15% menunjukkan bahwa disuplementasi dengan tepung terigu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan bakteri tersebut. Suplementasi tepung terigu tidak menyebabkan perbedaan penurunan nilai pH tetapi berpengaruh pada keasaman setara asam laktat dan jumlah total bakteri probiotik. Ini menunjukkan bahwa tepung terigu yang disuplementasikan pada fermentasi susu dapat meningkatkan karakteristik pertumbuhan probiotik L. acidophilus.

Gambar 3. Grafik peningkatan jumlah bakteri probiotik L. acidophilus pada fermentasi susu dengan suplementasi tepung terigu 1, 3 dan 5%.

DAFTAR PUSTAKA

Gaon, D., C. Garmendia, N. O. Murrielo, A. D. C. Games, A. Cerchio, R.Quintas, S. N. Gonzalez dan G. Oliver, 2002. Effect of Lactobacillus Strains (L. Casei and L. Acidophillus Strains Cerela) on Bacterial Over Growth-Related Chronic Diarrhea. Medicina 62: 159-163.

Hattingh , A. L. V. L. dan B. Viljoen, 2001. Yoghurt as a Probiotic Carrier Food. International Dairy Journal 11: 1-17.

Holzaspfel, W. H. dan U. Schillinger, 2001. Introduction to Pre- and Probiotics. Food Research International 35: 109-16.

Korbekandi, H., A. M. Mortazavian dan S. Iravani, 2009. Technology and Stability of Probiotic in Fermented Milks. In: Shah N (ed). Probiotic and Prebiotic Foods: Technology, Stability and Benefits to The Human Health. Blackwell Publishing Ltd. UK.

Li, S., H. Walsh, S. Gokavi dan M. Guo, 2012. Interactions between Lactobacillus acidophilus Strains and The Starter Cultures, Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus During Fermentation of Goats’ Milk. African Journal of Biotechnology 11(51): 11271-11279. Mortazavian, A. M. dan S. Sohrabvandi, 2006. Probiotics and Food Probiotic Products; Based on Dairy Probiotic Products. In: Mortazavian AM (ed). Technological Aspects of Probiotic Fermented Milk Products. Eta Publication: Iran. Niness, K. 1999. Breakfast Foods and The Health

Benefits of Inulin and Oligofructose. Cereal Foods Worlds 43(1):79-81.

Ouwehand, A. C., S. Tolkko dan S. Saminen, 2001. The Effect of Digestive Enzymes on The Adhesion of Probiotic Bacteria In Vitro. Journal of Food Science 66: 856-859.

Saccaro, D. M., C. Y. Hirota, A.Y. Tamime dan M. N. de Oliveira, 2012. Evaluation of Different Selective Media for Enumeration of Probiotic Micro-Organisms in Combination with Yogurt Starter Cultures in Fermented Milk. African Journal of Microbiology Research 6(10): 2239-2245

Salle, A. J., 1982. Fundamental Principles of Bacteriology 5ed. Mc Grawhil Book Co. Inc., New

York.

Salovaara, H., 1998. Lactic Acid Bacteria in Cereal Based Products. Mc Grawhil Book Co. Inc., New York.

Sanders, M. E. Dan T. R. Klaenhammert, 2001. Invited Review: The Scientific Basic of Lactobacillus acidophilus NFCM Functional as Probiotic. Journal Dairy Science 84: 319-331.

Santo , A. P. D. E., N. S. Cartolano, T. F. Silva, F. A. S. M. Soares, L. A. Gioielli, P. Perego, A. Converti dan M. N. Oliveira, 2012. Fibers from Fruit by-Products Enhance Probiotic Viability and Fatty Acid Profile and Increase CLA Content in Yoghurts. International Journal of Food Microbiology 154: 135–144.

Shafiee, G., M. Mortazavian, M. A. Mohammadifar, M. R. Koushki, A. Mohammadi dan R. Mohammadi, 2010. Combined Effects of Dry Matter Content, Incubation Temperature and Final pH of Fermentation on Biochemical and Microbiological Characteristics of Probiotic Fermented Milk. African Journal of Microbiology Research 4(12): 1265-1274.

Shah, N. P., 2000. Probiotic Bacteria: Selective Enumeration and Survival in Dairy Foods. Journal of Dairy Science 83: 894-907.

Shah, N.P., 2001. Functional Foods from Probiotics and Prebiotics. Food Technology 55: 46-53.

Tamime , A. Y., M. Saarela, A. K. Sondergaard, V. V. Mistry dan N. P. Shah, 2005. Production and Maintenance of Viability Probiotics Microorganism in Dairy Products. In: Tamime, A. Y. (ed). Probiotic Dairy Products. Blackwell Publishing Ltd: UK.

Tamime , A. Y., 1990. Microbiology of Starter Cultures. Dalam: R. K. Robinson. Dairy Microbiology vol 2. Elsevier Applied Science, New York.

Vlieg , J. E. T. V. H., P. Veiga, C. Zhang, M. Derrien dan L. Zhao, 2011. Impact of Microbial Tansformation of Food on Health— from Fermented Foods to Fermentation in the Gastro-Intestinal Tract, Curr Opin Biotechnol.

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN JENIS PELARUT DAN ASAM DALAM PROSES EKSTRAKSI

PIGMEN ANTOSIANIN KELOPAK BUNGA ROSELLA (Hibiscus sabdariffa L)

EFFECTIVENESS OF THE USAGE OF VARIOUS SOLVENTS AND ACIDS IN EXTRACTION

PROCESS OF ANTHOCYANIN PIGMENTS FROM ROSELLA FLOWER PETALS (Hibiscus

sabdariffa L)

Ryan Maulana1*), Juanda 1), Yanti Meldasari Lubis 1) dan Ria Rosika1)

1) Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh -

23111, Indonesia

*)email: ryanmoulana@gmail.com

ABSTRACT

Anthocyanin is pigments are red, purple and blue that commonly found in plants and can be used as a natural dye. One kind of plant that can be extracted as a source of natural dyes and contain anthocyanin is rosella petals flower. The use of solvents and acids are the factors that determine the quality and quantity of anthocyanin that extracted from rosella petals flower. Therefore in this study will be assessed the influence of the use of appropriate solvents and acids in the process of extraction of anthocyanin from rosella petals flower. Types used are varieties rosella sabdariffa. This research was conducted using Randomized Block Design Factorial consisting of 2 factors that is the type of solvent (J) consisting of ethanol and methanol, as well as the second factor which is the type of acid (P) consisting of tartaric acid, citric acid, and acid acetate. Based on the analysis it was found that the anthocyanin pigment (in red) in rosella petals flower is more stable in the acidic conditions (low pH). Type of acid (P) gives a very significant influence (P ≤ 0.01) toward pH values and significant influence (P ≤ 0.05) toward the intensity of the color. Type of solvent (J) that used gives a very significant influence (P ≤ 0.01) toward the intensity of the color, as well as a significant influence (P ≤ 0.05) on yield and levels of anthocyanin

Keywords: anthocyanin, solvents, acids, rosella

PENDAHULUAN

Warna merupakan faktor kualitas yang penting bagi makanan. Warna bersamaan dengan bau, rasa, dan tekstur memegang peranan penting dalam penerimaan makanan (Man, 1997). Menyadari pentingnya warna, maka produsen makanan seringkali menambahkan pewarna pada produk makanannya baik berupa pewarna alami (pigmen) ataupun pewarna sintetik. Sejak ditemukannya pewarna sintetik, penggunaan pigmen semakin menurun, meskipun tidak hilang sama sekali. Pewarna sintetik lebih disukai karena lebih ekonomis, praktis dan sifat pewarnaannya yang stabil dan seragam. Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh pewarna sintetik diantaranya adalah sifatnya yang karsinogenik dan beracun (Winarno, 1997). Kekhawatiran akan keamanan penggunaan pewarna sintetik mendorong pengembangan pewarna alami sebagai bahan pewarna makanan.

Salah satu pigmen alami yang sering digunakan dalam makanan adalah antosianin. Antosianin merupakan pigmen berwarna merah, ungu dan biru yang biasa terdapat pada jenis tanaman. Antosianin dapat menggantikan penggunaan pewarna sintetik rhodamin B, carmoisin, dan amaranth sebagai pewarna merah pada produk pangan. Antosianin dapat digunakan sebagai pewarna dalam minuman penyegar,

kembang gula, produk susu, roti dan kue, produk sayuran, produk ikan, lemak dan minyak, selai, jelly, manisan, produk awetan dan sirup buah (Burdock, 1997).

Beberapa bahan yang dapat diekstrak sebagai sumber pewarna alami yang mengandung antosianin yaitu kelopak bunga rosella, kubis merah, elderberry, blueberry, ubi jalar ungu, bunga kana, buah duwet, strawberry, daun bayam merah, kulit rambutan, kulit buah anggur dan kulit manggis (Endang et al., 2009). Umumnya cara mengekstrak antosianin menggunakan pelarut dan asam. Fungsi pelarut untuk ekstrak antosianin merupakan faktor yang menentukan kualitas dari suatu ekstraksi, dan memiliki daya yang besar untuk melarutkan. Sedangkan penambahan asam berfungsi untuk lebih mengoptimalkan ekstraksi antosianin. Dalam penelitian yang dilakukan Sari dan Saati (2003), diketahui pelarut dan asam yang terbaik yaitu etanol 96% dengan asam asetat pada proses ekstraksi antosianin dari bunga kana.

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dikaji pengaruh penggunaan pelarut dan asam yang tepat dalam proses ekstraksi antosianin dari kelopak bunga rosella. Kelopak bunga rosella ini mudah dan murah dibudidayakan, umur panennya singkat, tetapi tingkat konsumsi relatif kurang Selama ini bunga rosella telah

banyak dimanfaatkan sebagai minuman kesehatan, namun jarang diambil ekstrak antosianinnya yang digunakan sebagai pewarna makanan. Bagian bunga rosella yang digunakan sebagai pewarna adalah kelopaknya dan antosianin diekstrak dari kelopak rosella segar dikarenakan kadar antosianin yang terdapat pada kelopak rosella segar lebih tinggi dibandingkan dengan rosella kering (Mardiah, 2010).

METODOLOGI A. Rancangan Percobaan

Jenis rosella yang digunakan adalah varietas sabdariffa dalam kondisi segar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri dari 2 faktor. Faktor pertama adalah jenis pelarut (J) yang terdiri atas 2 taraf yaitu J1: etanol 96% dan J2: metanol masing – masing sekitar 500 ml. Faktor kedua adalah jenis asam (P) yang terdiri atas 3 taraf yaitu: P1: asam tartarat P2: asam sitrat, P3: asam asetat dengan masing – masing konsentrasi sekitar 0,75%. Kombinasi dari perlakuan ini adalah 2 x 3 = 6, dengan menggunakan 4 kali ulangan sehingga terdapat 24 satuan percobaan. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan analisis sidik ragam ANOVA (Analysis of Variants).

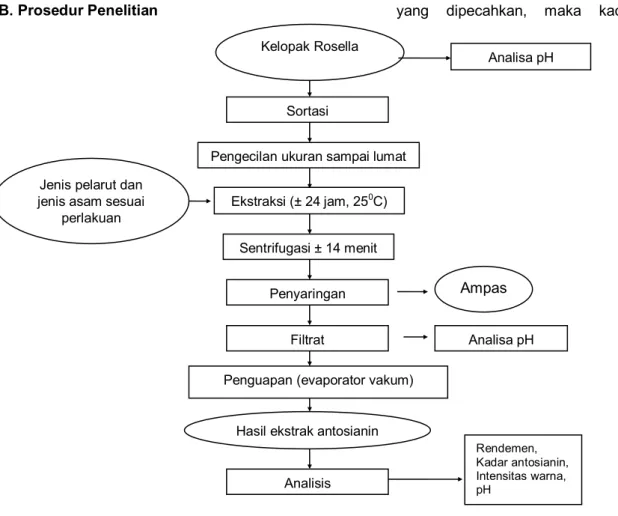

B. Prosedur Penelitian

C. Analisis Produk

Analisis yang dilakukan meliputi rendemen, kadar antosianin, derajat keasaman / pH dan intensitas warna.

HASIL DAN PEMBAHASAN A. Rendemen Ekstrak Larutan Antosianin

Data analisis menunjukkan bahwa larutan ekstrak antosianin pada berbagai perlakuan berkisar antara 55,01 ml – 75,7 ml dengan rata-rata 65,52 ml. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam larutan ektraksi antosianin menunjukkan bahwa perlakuan jenis pelarut (J) berpengaruh nyata (P ≤ 0,05) terhadap rendemen ekstrak antosianin yang dihasilkan. Pengaruh jenis pelarut terhadap rendemen ekstrak antosianin yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 2.

Hasil uji BNT0,05 menunjukkan bahwa perlakuan

jenis pelarut etanol menghasilkan rendemen ekstrak antosianin 65,79 ml yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan jenis pelarut metanol (65,25 ml). Pada perlakuan jenis pelarut tersebut rendemen ekstraksi yang dihasilkan tidak berbeda nyata. Hal ini diduga karena kedua pelarut bersifat polar sehingga mudah diserap oleh membran sel, dimana fungsi pelarut pada ekstraksi dapat memecah membran yang terdapat pada permukaan partikel-partikel jaringan pada kelopak rosella, karena semakin banyak jaringan kelopak rosella yang dipecahkan, maka kadar antosianin yang

Jenis pelarut dan jenis asam sesuai

perlakuan

Pengecilan ukuran sampai lumat Ekstraksi (± 24 jam, 250C)

Sentrifugasi ± 14 menit Penyaringan

Filtrat

Penguapan (evaporator vakum)

Hasil ekstrak antosianin

Analisis Rendemen, Kadar antosianin, Intensitas warna, pH Ampas Analisa pH Kelopak Rosella Sortasi Analisa pH