LAPORAN STUDI KASUS STASE BEDAH

RUMAH SAKIT ISLAM MALANG

UPAYA PENDEKATAN KEDOKTERAN KELUARGA TERHADAP An.R DALAM MENANGANI KELUHAN NYERI PADA ABDOMEN

Disusun untuk Memenuhi Tugas Clerkship

Oleh:

Mytta Putri Utami (209.121.0043)

Pembimbing: dr. H. Faisol Taufiqi

KEPANITERAAN KLINIK MADYA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2013

2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-nya kepada penyusun sehingga laporan studi kasus stase bedah ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang diharapkan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai ujian kasus guna memenuhi tugas Clerkship serta melatih keterampilan klinis dan komunikasi dalam menangani kasus kedokteran keluarga secara holistik dan komprehensif.

Penyusun menyadari bahwa laporan makalah ini belum sempurna. Untuk itu, saran dan kritik dari para dosen dan pembaca sangat diharapkan demi perbaikan laporan ini. Atas saran dan kritik dosen dan pembaca, penyusun ucapkan terima kasih.

Semoga Laporan Studi Kasus ini bermanfaat bagi dosen, penyusun, pembaca serta rekan-rekan lain yang membutuhkan demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kedokteran.

Penyusun Mytta Putri Utami

3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ... 2 DAFTAR ISI ... 3 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 4 1.2 Tujuan ... 4 1.3 Manfaat ... 5

BAB II LAPORAN KASUS 2.1 Anamnesa ... 6

2.2 Pemeriksaan fisik ... 9

2.3 Pemeriksaan penunjang ... 11

2.4 Flow sheet ... 12

2.5 Diagnosa Holistik ... 13

BAB III IDENTIKASI FUNGSI KELUARGA BAB IV TINJAUAN PUSTAKA 3.1 Anatomi dan Fisiologi ... 28

3.2 Patofisiologi ... 39

BAB V PEMBAHASAN 4.1 Dasar Penegakan Diagnosa ... 25

4.3 Dasar Rencana Penatalaksanaan ... 27

BAB VI PENUTUP 6.1 Kesimpulan holistik ... 36

6.2 Saran komprehensif ... 36

4

LAPORAN STUDI KASUS STASE BEDAH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Apendisitis akut adalah satu masalah kegawatdaruratan bedah yang umum didapat dimasyarakat. Insiden berkisar 1,5-1,9/1000 populasi perempuan dan laki-laki umumnya muncul pada dewasa muda, usia 20-30 tahun. Apendisitis terjadi karena proses obstruksi di lumen apendiks, penyabab tersering adalah karena penyumbatan kelenjar limfoid. Gejala dan tanda apendisitis akut adalah sakit perut kuadran kanan bawah disertai mual, muntah, dan tidak nafsu makan.

Operasi pada kasus apendisitis akut menduduki salah satu operasi tersering yang dilakukan dalam kasus kegawatdaruratan abdomen (10% dari semua kasus kegawatdariuratan abdomen). Di Amerika Serikat, sebanyak 20.000 apendiktomi dilakukan pada kasus apendisitis akut tiap tahunnya. Misgiagnostik dan penundaan operasi pada apendisitis akut dapat meningkatkan risiko perforasi dan akhirnya menimbulkan peritonitis.

Karena berlatar belakang tingginya insiden apendisitis dan kebutuhan diagnosis dan penanganan yang cepat inilah, penulis mengangkat kasus ini sebagai pembelajaran dalam upaya pendekatan kedokteran keluarga terhadap penanganan apendisitis akut pada sdr. FS.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk melatih keterampilan berkomunikasi mahasiswa dalam berhadapan langsung dengan pasien, guna mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan penyakit pasien untuk menunjang diagnosis kasus penyakit dalam, khususnya keluhan nyeri perut yang terjadi pada Sdr.FS, dengan upaya pendekatan kedokteran keluarga yang bersifat holistik dan komprehensif.

5

1.3 MANFAAT

1. Manfaat Keilmuan

- Diharapkan makalah ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang keluhan nyeri perut yang terjadi pada Sdr.FS antara lain etiologi, patofisiologi, gejala dan tanda, komplikasi, prognosis, serta penanganannya.

2. Manfaat Praktis

- Diharapkan dapat memberikan tambahan literatur dalam menghadapi keluhan nyeri perut yang terjadi pada Sdr.FS

- Sebagai media pembelajaran dan evaluasi terhadap aspek kedokteran keluarga dalam penanganan serta pencegahan keluhan nyeri perut

6

LAPORAN STUDI KASUS STASE BEDAH

BAB II

LAPORAN KASUS 2.1 IDENTITAS 2.1.1 Identitas Pasien Nama : Sdr. FS Umur : 21 tahunJenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Terusan Surabaya 79 Klojen, Malang

Agama : Islam Tanggal MRS : 17 Oktober 2013 No. RM : 15-71-52 2.1.1 Identitas orangtua Identitas ayah Nama ayah : Tn.S Umur : -

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : STM

Agama : Islam

Alamat : Dusun Gendilmalang, Blitar

Identitas ibu

Nama ibu : Ny.S

Umur : -

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SD

7 1. Keluhan Utama : Nyeri perut dibagian depan menjalar ke belakang.

Harapan : Nyeri perut menghilang dan mengatahui penyebabnya. Kekhawatiran : Penyakitnya parah.

2. Riwayat Penyakit Sekarang

Sdr.FS, 21 tahun datang dengan keluhan nyeri perut yang hebat sejak tadi malang (Rabu 16 Oktober 2013) hingga sekarang (sekarang: Kamis 17 Oktober 2013). Nyeri ringan mulai dirasakan sejak hari senin 14 Oktober 2013. Nyeri terus-menerus dan terasa disemua bagian perut hingga menjalar ke pinggang bagian belakang. Nyeri seperti ada gelembung air di dalam perut dan semakin menekan ke bawah. Nyeri dirasakan semakin parah ketika batuk, tertawa, dan berdiri tegak, pasien lebih nyaman untuk tidak bergerak. Keluhan lain disangkal.

3. Riwayat Penyakit Dahulu

Riwayat alergi obat : (-)

Riwayat magh : (-)

Riwayat alergi makanan : (-)

Hiperkolesterol : (-) Diabetes mellitus : (-) Hipertensi : (-) Riwayat konstipasi : (-) Riwayat diare : (+) 4. Riwayat Pengobatan Riwayat MRS : (-) Riwayat operasi : (-)

Riwayat konsumsi obat : obat magh

5. Riwayat Penyakit Keluarga

Riwayat keluarga dengan penyakit serupa : (-)

Riwayat gangguan saluran pencernaan pada keluarga : (-)

Riwayat Alergi : (-)

Riwayat DM : (-)

8

6. Riwayat Gizi

Sehari-hari pasien makan 3 kali di warung sekitar kampusnya. Untuk jenis makanan tidak terlalu diperhatikan, dan lebih sering memakan lalapan.

7. Riwayat Kebiasaan Pasien dan Keluarga

Riwayat merokok : (-)

Riwayat : (-)

Riwayat pengisian waktu luang : digunakan untuk beristirahat.

Olahraga : jarang

8. Riwayat Sosial Ekonomi

Ayah pasien dan ibu pasien bekerja sebagai petani dan orang tua pasien sebagai anggota masyarakat biasa, tidak memiliki jabatan khusus di masyarakat.

Review of Sistem

1. Kulit : kulit gatal (-), bintik merah di kulit (-)

2. Kepala : pusing (-), rambut rontok (-), luka (-), benjolan (-) 3. Mata : merah (-/-), katarak (-/-)

4. Hidung : tersumbat (-/-), mimisan (-/-), sekret/rhinorrea (-/-) 5. Telinga : Cairan (-/-), nyeri (-/-)

6. Mulut : Sariawan (-), mulut hiperemis (-)

7. Tenggorokan: Sakit menelan (-), serak (-), ada rasa tersendat (-) 8. Pernafasan : Sesak nafas (-), batuk (+), mengi (-)

9. Kardiovaskuler : Berdebar-debar (-), nyeri dada (-),

10. Gastrointestinal : Mual (-), muntah (-), diare (-), nyeri perut seluruh

bagian dan menjalar ke bagian belakang (+),

kembung (-)

11. Genitourinaria : BAK dan BAB normal, BU (+)

12. Neurologic : Kejang (-), lumpuh (-), kaki kesemutan (-) 13. Muskuluskeletal : Kaku sendi (-), nyeri sendi (-), nyeri otot (-) 14. Ekstremitas :

a. Atas kanan : bengkak (-), hangat (-), pucat (-), luka (-), dingin (-) b. Atas kiri : bengkak (-), hangat (-), pucat (-), luka (-), dingin (-)

9 c. Bawah kanan : bengkak (-),hangat (-), pucat (-), luka (-), dingin (-)

d. Bawah kiri : bengkak (-),hangat (-), pucat (-), luka (-), dingin (-)

2.3 PEMERIKSAAN FISIK

1. Keadaan Umum

Tampak sakit sedang (jalan membungkuk), kesadaran compos mentis (GCS 456), status gizi kesan cukup.

2. Tanda Vital dan Status Gizi

Tanda Vital

Tensi : 120/80 mmHg

Nadi : 88 x/menit, reguler, isi cukup, simetris Pernafasan : - x/menit

Suhu : -o C

Status gizi

Berat badan : 63 kg Panjang badan : 171 cm 3. Kulit : Ikterik (-), sianosis (-)

4. Kepala : DBN

5. Mata : Conjunctiva hiperemi (+/+), sklera ikterik (-/-), pupil isokor (+/+). Mata cowong (-/-)

6. Hidung : Nafas cuping hidung (-), sekret (-), epistaksis(-), deformitas hidung (-)

7. Mulut : Bibir pucat (-), bibir kering (-), gusi berdarah (-)

8. Telinga : DBN

9. Tenggorokan : Tonsil membesar (-), pharing hiperemis (-)

10. Leher : Trakea ditengah, pembesaran kelenjar tiroid (-), pembesaran kelenjar limfe (-)

11. Thoraks

Simetris, retraksi interkostal (-), retraksi subkostal (-) - Cor : I : Ictus cordis tak tampak

P : Tidak dilakukan P : Tidak dilakukan

10 A : BJ I–II intensitas normal, regular, bising (-)

- Pulmo :

I : Pengembangan dada kanan = kiri P : Tidak dilakukan

P : Sonor / sonor

A : Suara dasar vesikuler (+ /+ )

suara tambahan RBK (-/-), wheezing (-/-) Abdomen

I : Dinding perut sejajar dengan dinding dada A :Bising usus (+)

Pal :nyeri tekan (+)

Per :Meteorismus (-)

12. Sistem Collumna Vertebralis

I : Deformitas (-), skoliosis (-), kiphosis (-), lordosis (-) P : Tidak dilakukan

P : Tidak dilakukan

13. Ektremitas: Tidak dilakukan 14. Pemeriksaan Neurologik

Fungsi Luhur : Tidak dilakukan Fungsi Vegetatif : Tidak dilakukan Fungsi Sensorik : Tidak dilakukan Fungsi motorik : Tidak dilakukan

Berdasarkan anamnesis dan data pemeriksaan fisik didapatkan:

Differential diagnosis/Diagnosis banding pada Sdr. FS adalah: 1. Apendisitis akut

2. Urolitiasis dextra 3. Colesistitis akut 4. Pancreatitis akut

11

2.4 Pemeriksaan Penunjang

Hematologi

Pemeriksaan 17 Oktober 2013 Jumlah sel darah

- Hemoglobin (g/dl) - -hematokrit (%) - -leukosit (ribu/uL) (>) -trombosit (ribu/uL) - -eritrosit (juta/uL) - -PDW (fL) - -MPV (fL) (<) -PCT (%) (>) Index -MCV (%) (<) -MCH (pg) - -MCHC (%) - Differential -Basofil (%) (>) -Eosinofil (%) - -Limfosit (%) (<) -Monosit (%) (>) -Netrofil (%) - Serologi

Pemeriksaan Hasil Nilai Normal

Thypi O Thypi H Parathypi OA Parathypi OB - 1/84 - - Negatif Negatif Negatif Negatif

12

RESUME

Sdr.FS datang dengan keluhan nyeri perut yang hebat sejak tadi malang (Rabu 16 Oktober 2013) hingga sekarang (sekarang: Kamis 17 Oktober 2013). Nyeri ringan mulai dirasakan sejak hari senin 14 Oktober 2013. Nyeri terus-menerus dan terasa disemua bagian perut hingga menjalar ke pinggang bagian belakang. Nyeri seperti ada gelembung air di dalam perut dan semakin menekan ke bawah. Nyeri dirasakan semakin parah ketika batuk, tertawa, dan berdiri tegak, pasien lebih nyaman untuk tidak bergerak.

Pemeriksaan fisik Sdr. FS didapatkan Nyeri tekan (+)

Pemeriksaan laboratorium didapatkan leukosistosis, MCV menurun, pada diff count basofil, monosit, dan netrofil mengalami peningkatan. Sedangkan limfosit mengalami penurunan. LED meningkat.

USG: didapatkan hasil apendisitis perforasi letak retrocaecal.

*data rekam medik 17 Oktober 2013 RSI UNISMA

2.4 FLOW SHEET

Nama : Sdr. FS

Diagnosis : Periapendikular Infiltrate

NO Tanggal Vital Sign Keluhan Rencana

1 17/10/2013 - TD: 120/80 N: 88x/menit S: -oC Rr: - Nyeri perut tembus ke bagian belakang (punggung) Profenid supp Infus NS 35 tpm Ranitidin 2x1 amp IV Cefotaxim 2x1 amp IV Antrain Urine lengkap Darah lengkap Faat hati dan ginjal USG Abdomen Faktor pembekuan darah

Serologi darah (widal)

2 18/10/2013 12.30 (pre-op) TD: 120/70 N: 92x/menit S: 37C Rr:99% (PO2) -

- Infus cairan sisa OK+RDS 1500 cc s/d Sabtu jam 18.00 - Pasien terpasang

kateter dan drainase - Antibiotik: Ranitidin 2x1 amp IV dan ketorolac 3x30 mg 14.00 (post-op) TD: 110/70 N: 84x/menit S: 36C Rr:99% (PO2)

13 14.15 TD:120/70 N: 90x/menit S: 36C Rr:99% (PO2) IV

- Jika sakit: fentanyl 100 mcg IV perlahan - Jika mual dan muntah: perimperon inject 1 amp IV - Jika gatal: Dexamethasone 2 amp IV - Pasien diperbolahkan minum jam 20.00 pada hari Jum’at dan makan jam 06.00 pada hari Sabtu

2.6 DIAGNOSIS HOLISTIK Diagnosis Holistik UI

1. Diagnosis dari segi biologis

Working diagnosis: Apendisitis Perforasi letak Retrocaecal. Differential diagnosis:

1. Urolitiasis dextra 2. Colesistitis akut 3. Pancreatitis akut

2. Diagnosis dari segi psikososial

Hubungan Sdr. FS dengan keluarganya harmonis, saling mendukung dan perhatian.

3. Diagnosa dari segi sosial

Ayah pasien dan ibu pasien bekerja sebagai petani dan orang tua pasien sebagai anggota masyarakat biasa, tidak memiliki jabatan khusus di masyarakat.

Diagnosis Holistik UNS 1. Aspek Personal

Keluhan Utama : Nyeri perut dibagian depan menjalar ke belakang

Harapan : Nyeri perut menghilang dan mengatahui

penyebabnya. Kekhawatiran : Penyakitnya parah.

2. Aspek Klinis

14

3. Aspek Resiko Internal

Umur pasien 21 tahun (20-30 tahun merupakan umur yang memiliki potensi paling besar untuk mengalami apendisitis)

Laki-laki (Insiden laki-laki > wanita)

Meminum obat tanpa anjuran dokter (obat magh >> sehingga menyebabkan sdr. FS diare dan meningkatkan faktor risiko terjadinya perforasi)

4. Aspek Resiko Eksternal

Lingkungan tempat tinggal yang mengharuskan Sdr. FS membeli makanan kurang berserat (lalapan)

5. Aspek Fungsional

Derajat 3 Pasien kurang mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti sebelum sakit.

2.7 PENATALAKSANAAN HOLISTIK 2.7.1 Non farmakoterapi

Memberikan pengertian dan pemahaman kepada pasien dan keluarga pasien mengenai sakit yang dialami sdr. FS (definisi, etiologi, gejala dan tanda, pengobatan, komplikasi, prognosis, serta pencegahan agar tidak terulang).

Memberikan masukan dan pengertian bahwa dukungan dan peran aktif dari keluarga dan orang sekitar (teman) sangat diperlukan untuk membantu pemulihan keadaan sdr. FS

Analisa dan Pola Pengaturan Gizi :

Perhitungan AMB (Angka Metabolisme Basal) menurut rumus Harris Benedict:

Laki-laki = 66 + (13,7 x BB) + (5 x TB) – (6,6 x U) = 66 + (13,7 x 63) + (5 x 171) – (6,6 x 21) = 66 + 863,1 + 855 + 138,6

= 1922,7

Kebutuhan kalori terkait aktivitas dan stress:

15 Kalori = AMB x faktor aktifitas

= 1922,7 x 1,3 = 2499,5 kkal

Kalori ini dibagi dalam 3 porsi besar dan 2 porsi tambahan, yakni:

1. Makan pagi 20% = 499,9 kalori 2. Makan siang 30% = 749,9 kalori 3. Makan malam 25% = 624,9 kalori

4. Asupan di sela makan pagi dan siang 10% = 249,9 kalori 5. Asupan di sela makan siang dan malam 15% = 374,9 kalori

Panduan diet gangguan saluran cerna: Mudah dicerna, dengan porsi makanan yang kecil dan sering.

Distribusi Makanan Setiap Waktu Makan

Waktu makan Karbohidrat 65% Protein 25% Lemak 10% Pagi

499,9 kalori 324,9 kalori 125 kalori 5 kalori

Siang

749,9 kalori 487,4 kalori 187,5 kalori 75 kalori Malam

624,9 kalori 406,2 kalori 156,2 kalori 62,5 kalori

2.7.2 Farmakoterapi

R/ injeksi

Ranitidin 2x1 amp IV Ranitidin HCL 50 mg

Indikasi: pengobatan jangka pendek untuk ulkus/tukak duodenum aktif, ulkus/tukak lambung aktif, ulkus gastrik ringan, ulkus yang menyertai pada pemberian AINS, hiperasiditas, ulkus pasca operasi, profilaksis ulkus karena stress pada penyakit berat, profilaksis hemorage berulang pada penderita perdarahan ulkus peptik, gejala refluks esofagitis, terapi pemeliharaan setelah penyembuhan tukak duodenum dan lambung, sindrom Zolinger-Ellison

16 Kontraindikasi: Hipersensitifitas

Dosis: IM 50 mg tiap 6-8 jam (tanpa pengenceran), IV bolus intermitten 50 mg (2 ml) tiap 6-8 jam (larutkan dalam larutan infus). Infus IV kontinu: 150 mg diencerkan dalam 250 ml larutan infus IV kecepatan 6,25 mg/jam selama 24 jam.

Sediaan: ampul 25 mg/ml x 2 x 5 (jenis ranitidin yang lain: 30 x 150 mg tablet, 30 x 300 mg tablet)

Ketorolac 3x30 mg IV

Ketorolac inj 10 mg atau 30 mg/ml

Indikasi: ketorolac parenteral diindikasikan untuk penatalaksanaan jangka pendek (maksimal 2 hari) terhadap nyeri akut derajat sedang-berat segera setelah operasi.

Dosis: Dosis awal ketorolac (untuk pasien dewasa): 10 mg diikuti dengan peningkatan dosis 10-30 mg setiap 4-6 jam bila diperlukan. Setiap pasien harus diberikan dosis efektif terendah yang sesuai dengan tingkat nyeri dan respon dari masing-masing pasien. Dosis maksimal untuk pasien dewasa 90 mg/hr. Pasien lanjut usia, dengan gagal ginjal ringan, BB<50 kg: 60 mg/hr. Terapi kombinasi dengan analgetik opioid (morfin dan phetidine) untuk mendapatkan efek analgetik yang optimal pada periode paska bedah awal dapat dilakukan jika nyeri bertambah hebat, karena ketorolac tidak mengganggu penyerapan analgetik opioid dan dapat menurunkan dosis opioid yang diperlukan.

Kontraindikasi: alergi terhadap ketorolac, ulkus peptikum aktif, pasien yang menderita atau diduga mengidap penyakit serebrovaskular, diatesis hemoragic (gangguan hemostasis) antara lain gangguan koagulasi, karena ketorolac menghambat agregasi trombosit sehingga dapat memperpanjang waktu perdarahan, hipovolemi akibat dehidrasi, gangguan ginjal sedang-berat (kreatinin >160 mmol/L), kehamilan, persalinan, melahirkan atau laktasi, anak <16 tahun, bila diberikan secara epidural atau intratekal. Sediaan: 2 ml x 6 amp 10 mg/ml, 30 mg/ml

17

Fentanyl 100 mcg IV perlahan Fentanil 50 mcg/ml

Indikasi: Suplement analgesik narkotik pada anastesi regional atau general.

Kontraindikasi: depresi saluran pernafasan, cedera kepala, alkoholisme akut, serangan asma akut, intoleransi, wanita hamil, laktasi

Efek samping: depresi nafas, kekakuan otot, hipotensi, bradikardialaringospasme, mual, muntah, menggigil, tidak bisa istirahat, halusinasi pasca op, pergerakan mioklonik, pusing, apnea, reaksi alergi. Perhatian: usia lanjut dan pasien lemah, disfungsi hati dan ginjal, penyakit paru, penurunan cadangan pernafasan, anak < 2 tahun, hipotiroidisme, hipertrofi prostat, syok, gangguan obstruksi usus.

Interaksi obat: dengan obat anatesi lain meningkatkan efek anastesi, obat yang menekan SSP.

Dosis: pramedikasi: 100 mcg secara IM 30-60 sebelum op. Tambahan pada anastesi regional: 50-100 mcg scr IV/IM lambat selama 1-2 jam bila perlu. Sebagai analgesik tambahan terhadap anastesi umum: dosis rendah 2 mcg/kgBB, dosis tinggi 20-50 mcg/kgBB; sebagai zat anastesi 50-100 mcg/kgBB

Sediaan: ampul 10 ml

Perimperon inject 1 amp IV

Indikasi: untuk keluhan mual dan muntah

Dexamethasone 2 amp IV

Deksametason 0,5 mg/tablet; 5 mg/ml injeksi

Indikasi: imunosupresan/anti alergi, anti inflamasi, gangguan kolagen, gangguan dermatologic, dan pernafasan.

Efek jangka panjang: tukak lambung, hipoglikemia, atropi kulit, lemah otot, menstruasi tidak teratur, sakit kepala.

Kontraindikasi: ulkus peptikum, osteoporosis, psikosis Dosis: dewasa 0,5-0,9 mg dalam dosis terbagi

18

LAPORAN STUDI KASUS STASE BEDAH

BAB III

PEMBAHASAN

ASPEK KEDOKTERAN KELUARGA

IDENTIFIKASI FUNGSI KELUARGA 5.1 Identifikasi fungsi keluarga

No Nama Kedudukan L/P Umur Pendidikan Pekerjaan Pasien

klinik Ket.

1 Tn.G Ayah L - STM petani tidak -

2 Ny.S Ibu P - SD petani Tidak -

3 Sdr.

FS Anak 1 L 20th S1 Pelajar Ya -

4 An.A Anak 2 P - S1 Pelajar Tidak -

5 An.I Anak 3 L 15 th SMP Pelajar Tidak -

Sumber: data primer, 21 Oktober 2013

Kesimpulan: An.R tinggal inde kost di malang dan orangtuanya tinggal bersama nenek (ibu dari bapak)

5.2 Fungsi Holistik

1. Fungsi Biologis

Sdr. FS adalah pasien dengan apendisitis perforasi letak retrocaecal. Dalam struktur keluarga, kepala keluarga adalah ayah pasien Tn.S. Pasien merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

2. Fungsi Psikologis

Pasien memiliki hubungan baik dengan keluarga 3. Fungsi Sosial

Keluarga ini tidak mempunyai kedudukan sosial tertentu dalam masyarakat, hanya sebagai anggota masyarakat biasa.

19

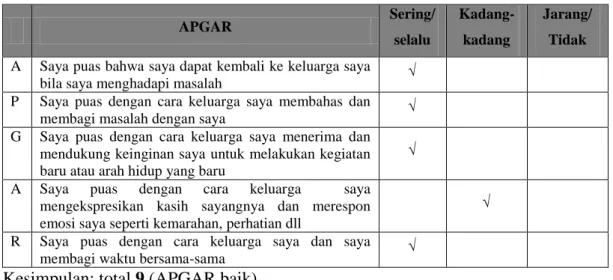

Fungsi Fisiologis dengan Alat APGAR Score

Untuk menilai fungsi fisiologis digunakan APGAR score. APGAR score

adalah skor yang digunakan untuk menilai fungsi keluarga ditinjau dari sudut pandang setiap anggota keluarga terhadap hubungannya dengan anggota keluarga yang lain. APGAR score meliputi :

Adaptation : kemampuan anggota keluarga tersebut beradaptasi dengan anggota keluarga yang lain, serta penerimaan, dukungan, dan saran dari anggota keluarga yang lain.

Partnership : menggambarkan komunikasi, saling membagi, saling mengisi antara anggota keluarga dalam segala masalah yang dialami oleh keluarga tersebut

Growth : menggambarkan dukungan keluarga terhadap hal-hal baru yang dilakukan anggota keluarga tersebut

Affection : menggambarkan hubungan kasih sayang dan interaksi antar anggota keluarga

Resolve : menggambarkan kepuasan anggota keluarga tentang kebersamaan dan waktu yang dihabiskan bersama anggota keluarga yang lain.

Penilaian :

o Hampir selalu : 2 poin o Kadang – kadang : 1 poin o Hampir tak pernah : 0 poin

Penyimpulan :

o Nilai rata-rata < 5 : kurang o Nilai rata-rata 6-7 : cukup/sedang o Nilai rata-rata 8-10 : baik

20 Tabel 5.2 APGAR score Sdr. FS.D=10

APGAR Sering/ selalu Kadang-kadang Jarang/ Tidak A Saya puas bahwa saya dapat kembali ke keluarga saya

bila saya menghadapi masalah

P Saya puas dengan cara keluarga saya membahas dan

membagi masalah dengan saya

G Saya puas dengan cara keluarga saya menerima dan mendukung keinginan saya untuk melakukan kegiatan baru atau arah hidup yang baru

A Saya puas dengan cara keluarga saya mengekspresikan kasih sayangnya dan merespon emosi saya seperti kemarahan, perhatian dll

R Saya puas dengan cara keluarga saya dan saya

membagi waktu bersama-sama

Kesimpulan: total 9 (APGAR baik)

Fungsi Patologis

Fungsi patologis dari keluarga An.R dinilai dengan menggunakan alat S.C.R.E.E.M sebagai berikut.

Tabel 5.7 SCREEM keluarga penderita

SUMBER PATOLOGIS

Social Hubungan dengan teman-teman Sdr. FS kurang berjalan

lancar karena padatnya kegiatan kampus dan pondok. - Culture Menggunakan adat-istiadat Jawa, bahasa Jawa, serta bahasa

Indonesia secara sopan dengan sesama anggota keluarga dan orang lain dikehidupan sehari-hari. Anggota keluarga juga telah mengikuti perubahan zaman dan tergolong modern.

-

Religious Keluarga Tn.S memiliki agama yang kuat diperlihatkan dengan pendidikan anak-anaknya yang dilandasi kehidupan pesantren.

-

Economic Penghasilan keluarga yang relatif cukup dan tergolong cukup.

-

Educational Tingkat pendidikan keluarga kurang, pendidikan terakhir orang tua Sdr. FS adalah STM dan SD. Oleh karena itu keluarga tidak begitu mengetahui penyakit yang dialami anaknya.

+

Medical Dalam mencari pelayanan kesehatan, keluarga Sdr. FS pergi ke RSI hanya pada saat tidak bisa menangani permasalahan kesehatan sendiri. Orang tua berkemampuan cukup untuk membiayai pelayanan kesehatan sehingga proses pembayaran secara mandiri.

-

Kesimpulan: Keluarga Sdr. FS memiliki fungsi patologis dalam bidang edukasi.

21

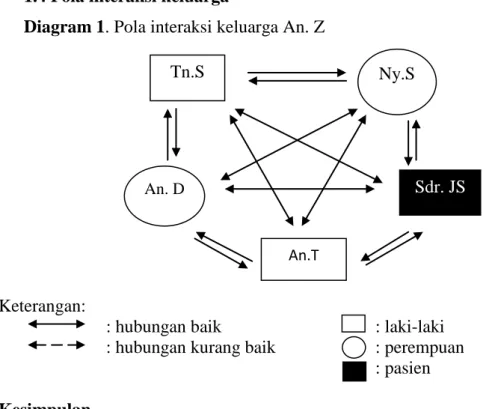

1.4 Pola interaksi keluarga

Diagram 1. Pola interaksi keluarga An. Z

Keterangan:

: hubungan baik : laki-laki

: hubungan kurang baik : perempuan

: pasien

Kesimpulan

Hubungan antara An.R dengan semua anggota keluarga baik.

1.5 Genogram

Alamat lengkap : : Jl. Tegal Waru kecamatan Dau, Malang Bentuk keluarga : Nuclear Family

Keterangan:

: meninggal dunia : tinggal dalam satu rumah

: laki-laki : pasien

: perempuan

Tn.S Ny.S

An. D Sdr. JS

22

5.6. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi kesehatan

Prilaku Nonprilaku

Kesimpulan:

Identifikasi faktor perilaku dan non perilaku keluarga Sdr. FS cukup mendukung kesehatan pasien karena meskipun terdapat kekurangan dipengetahuan keluarga, keluarga tetap memberikan perhatian dan kepedulian terhadap penyakit yang diderita Sdr. FS.

Pengetahuan Keluarga ini kurang mengerti masalah kesehatan

Sikap

Keluarga ini sangat peduli dengan kesehatan anggota keluarga satu sama lain

Tindakan Keluarga segera menjenguk Sdr.JS yang MRS

Lingkungan

Kamar kos Sdr.JS bersih dan rapi, pencahayaan cukup, ventilasi baik.

Pelayanan kesehatan Cukup dekat dengan tempat tinggal An.R

Keturunan

Keluarga pasien tidak pernah menderita sakit serupa.

23

5.7 Identifikasi lingkungan rumah

5.7.1 Lingkungan Luar Rumah

Keluarga Sdr. FS tinggal di rumah berdekatan dengan rumah lainnya. Diluar rumah memiliki pekarangan rumah dan pagar pembatas. Namun Sdr. FS sedang menjalani perkuliahan sehingga menetap di kos.

5.7.2 Lingkungan Dalam Rumah

Status kepemilikan hunian : menumpang/kontrak/hibah/milik sendiri Daerah perumahan : kumuh/padat bersih/berjauhan/mewah

Karakteristik Rumah Kesimpulan

Luas tanah: - m2 Pasien tinggal

di rumah dengan kondisi yang baik, hanya saja sumur sebagai sumber air bersih letaknya terlalu berdekatan dengan kamar mandi. Jumlah penghuni dalam satu rumah : 4 orang

Jarak antar rumah: - meter Tidak bertingkat

Lantai rumah: berubin Dinding rumah: tembok Jamban : ada (WC)

Kamar mandi : ada (1 kamar mandi) Dapur : ada (1 dapur)

Tempat bermain : -

Penerangan listrik : cukup memadai

Ketersediaan air bersih : sumur yang berdekatan dengan kamar mandi Kondisi umum rumah (kamar): Memiliki halaman dengan rumah yang tertata bersih dan rapi

Tempat pembuangan sampah : Pembuangan sampah di rumah di buang di belakang rumah dan dibakar.

5.7.3 Denah Rumah Sumur Dapur Ruang tamu Kamar tidur Kamar tidur Ruang belajar Kamar mandi Kamar tidur Kamar tidur Halaman

24

Keterangan:

Indoor : - Luas rumah : - m 2 - Lantai : Keramik

- Pencahayaan dan ventilasi: Cukup

Outdoor : - Halaman rumah : memiliki halaman rumah - Sumber air bersih : Sumur

- Saluran pembuangan air : Langsung menuju selokan - Saluraan jamban : menuju septic tank

- Pembuangan sampah : di belakang rumah dan dibakar

5.7.4 Lingkungan Kost sdr. FS

Rumah tempat kost Sdr. FS berada dikawasan padat penduduk. Memiliki halaman yang tidak terlalu luas dengan delapan kamar di dalam rumah. Setiap kamar diisi oleh satu orang dengan dua kamar mandi yang tersedia. Luas kamar sdr. FS sekitar 2,5 x 2,5 m2

dengan lantai keramik dan dinding tembok. Memiliki pencahayaan yang cukup dari lampu dan ventilasi yang sedikit kurang karena hanya memiliki satu jendela. Air yang digunakan untuk keseharian menggunakan PDAM, dan sampah dibuang ditempat pembuangan sampah di depan rumah.

25

LAPORAN STUDI KASUS STASE BEDAH

BAB IV

TINJAUAN PUSTAKA

4.1 Apendisitis

4.1.1 Anatomi dan Fisiologi Apendiks

Apendiks merupakan organ berbentuk tabung, panjangnya kira-kira 10 cm (kisaran 3-15), dan berpangkal di sekum. Lumennya sempit di bagian proksimal dan melebar di bagian distal. Namun demikian, pada bayi, apendiks berbentuk kerucut, lebar pada pangkalnya dan menyempit kearah ujungnya. Keadaan ini mungkin menjadi sebab rendahnya insidens apendisitis pada usia itu.

Secara histologi, struktur apendiks sama dengan usus besar. Kelenjar submukosa dan mukosa dipisahkan dari lamina muskularis. Diantaranya berjalan pembuluh darah dan kelenjar limfe. Bagian paling luar apendiks ditutupi oleh lamina serosa yang berjalan pembuluh darah besar yang berlanjut ke dalam mesoapendiks. Bila letak apendiks retrosekal, maka tidak tertutup oleh peritoneum viserale.

Persarafan parasimpatis berasal dari cabang n.vagus yang mengikuti a.mesenterika superior dan a.apendikularis, sedangkan persarafan simpatis berasal dari n.torakalis X. Oleh karena itu, nyeri viseral pada apendisitis bermula di sekitar umbilikus.

Pendarahan apendiks berasal dari a.apendikularis yang merupakan arteri tanpa kolateral. Jika arteri ini tersumbat, misalnya karena thrombosis pada infeksi, apendiks akan mengalami gangrene

Apendiks menghasilkan lendir 1-2 ml per hari. Lendir itu normalnya dicurahkan ke dalam lumen dan selanjutnya mengalir ke sekum. Hambatan aliran lendir di muara apendiks tampaknya berperan pada pathogenesis apendisitis. Imunoglobulin sekreator yang dihasilkan oleh GALT (gut associated lymphoid tissue) yang terdapat di sepanjang saluran cerna termasuk apendiks, ialah IgA. Imunoglobulin ini sangat efektif sebagai pelindung terhadap infeksi. Namundemikian, pengangkatan apendiks tidak mempengaruhi sistem imun tubuh

26 karena jumlah jaringan limfe di sini kecil sekali jika dibandingkan dengan jumlahnya di saluran cerna dan di seluruh tubuh

Gambar: Apendiks

4.1.2 Definisi dan Klasifikasi Apendisitis

Apendisitis adalah peradangan pada apendiks vermiformis. Apendisitis akut adalah penyebab paling umum inflamasi akut pada kuadran kanan bawah rongga abdomen, penyebab paling umum untuk bedah abdomen darurat. Apendisitis adalah kondisi dimana infeksi terjadi di umbai cacing. Dalam kasus ringan dapat sembuh tanpa perawatan, tetapi banyak kasus memerlukan laparotomi dengan penyingkiran umbai cacing yang terinfeksi. Bila tidak terawat, angka kematian cukup tinggi dikarenakan oleh peritonitis dan syok ketika umbai cacing yang terinfeksi hancur.

Klasifikasi Apendisitis

Apendisitis akut, dibagi atas: Apendisitis akut fokalis atau segmentalis, yaitu setelah sembuh akan timbul striktur lokal. Apendisitis purulenta difusi yaitu sudah bertumpuk nanah.

27 Apendisitis kronis, dibagi atas: Apendisitis kronis fokalis atau parsial, setelah sembuh akan timbul striktur lokal. Apendisitis kronis obliteritiva yaitu apendiks miring, biasanya ditemukan pada usia tua.

4.1.3 Etiologi

Apendisitis akut merupakan infeksi bakteria. Berbagai hal berperan sebagai faktor pencetusnya. Sumbatan lumen apendiks merupakan faktor yang diajukan sebagai faktor pencetus disamping hiperplasia jaringan limfe, fekalit, tumor apendiks, dan cacing askaris dapat pula menyebabkan sumbatan. Penyebab lain yang diduga dapat menimbulkan apendisitis adalah erosi mukosa apendiks karena parasit seperti E. Histolytica.

Penelitian epidemiologi menunjukkan peran kebiasaan makan makanan rendah serat dan pengaruh konstipasi terhadap timbulnya apendisitis. Konstipasi akan menaikkan tekanan intrasekal, yang berakibat timbulnya sumbatan fungsional apendiks dan meningkatnya pertumbuhan kuman flora kolon biasa. Semuanya ini akan mempermudah timbulnya apendisitis akut.

4.1.4 Morfologi Apendisitis

Pada stadium paling dini, hanya sedikit eksudat neutrofil ditemukan di seluruh mukosa, submukosa, dan muskularis propria. Pembuluh subserosa mengalami bendungan dan sering terdapat infiltrat neutrofilik perivaskular ringan. Reaksi peradangan mengubah serosa yang normalnya berkilap menjadi membran yang merah, granular, dan suram. Perubahan ini menandakan apendisitis akut dini bagi dokter bedah. Kriteria histologik untuk diagnosis apendisitis akut adalah infiltrasi neutrofilik muskularis propria. Biasanya neutrofil dan ulserasi juga terdapat di dalam mukosa.

2.1.5 Patofisiologi

Apendisitis kemungkinan dimulai oleh obstruksi dari lumen yang disebabkan oleh feses yang terlibat atau fekalit. Penjelasan ini sesuai dengan pengamatan epidemiologi bahwa apendisitis berhubungan dengan asupan serat dalam makanan yang rendah.

28 Pada stadium awal dari apendisitis, terlebih dahulu terjadi inflamasi mukosa. Inflamasi ini kemudian berlanjut ke submukosa dan melibatkan lapisan muskular dan serosa (peritoneal). Cairan eksudat fibrinopurulenta terbentuk pada permukaan serosa dan berlanjut ke beberapa permukaan peritoneal yang bersebelahan, seperti usus atau dinding abdomen, menyebabkan peritonitis lokal.

Dalam stadium ini mukosa glandular yang nekrosis terkelupas ke dalam lumen, yang menjadi distensi dengan pus. Akhirnya, arteri yang menyuplai apendiks menjadi bertrombosit dan apendiks yang kurang suplai darah menjadi nekrosis atau gangren. Perforasi akan segera terjadi dan menyebar ke rongga peritoneal. Jika perforasi yang terjadi dibungkus oleh omentum, abses lokal akan terjadi.

2.1.6 Gambaran Klinis

Apendisitis akut sering tampil dengan gejala khas yang didasari oleh radang mendadak umbai cacing yang memberikan tanda setempat, disertai maupun tidak disertai rangsang peritoneum lokal. Gejala klasik apendisitis ialah nyeri samar-samar dan tumpul yang merupakan nyeri viseral di daerah epigastrium di sekitar umbilikus. Keluhan ini sering disertai mual dan kadang ada muntah. Umumnya nafsu makan menurun. Dalam beberapa jam nyeri akan berpindah ke kanan bawah ke titik Mc. Burney. Disini nyeri dirasakan lebih tajam dan lebih jelas letaknya sehingga merupakan nyeri somatik setempat. Kadang tidak ada nyeri epigastrium, tetapi terdapat konstipasi sehingga penderita merasa memerlukan obat pencahar. Tindakan itu dianggap berbahaya karena bisa mempermudah terjadinya perforasi.

Bila letak apendiks retrosekal retroperitoneal, karena letaknya terlindung oleh sekum, tanda nyeri perut kanan bawah tidak begitu jelas dan tidak tanda rangsangan peritoneal. Rasa nyeri lebih ke arah perut sisi kanan atau nyeri timbul pada saat berjalan karena kontraksi m.psoas mayor yang menegang dari dorsal.

Apendiks yang terletak di rongga pelvis, bila meradang, dapat menimbulkan gejala dan tanda rangsangan sigmoid atau rektum sehingga peristaltis meningkat, pengosongan rektum akan menjadi lebih cepat dan

29 berulang-ulang. Jika apendiks tadi menempel ke kandung kemih, dapat terjadi peningkatan frekuensi kencing karena rangsangan dindingnya.

30

LAPORAN STUDI KASUS STASE BEDAH

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Dasar Penegakan Diagnosis 5.1.1 Anamnesis

Pada anamnesis penderita akan mengeluhkan nyeri atau sakit perut. Ini terjadi karena hiperperistaltik untuk mengatasi obstruksi dan terjadi pada seluruh saluran cerna, sehingga nyeri viseral dirasakan pada seluruh perut. Muntah atau rangsangan viseral akibat aktivasi n.vagus. Obstipasi karena penderita takut untuk mengejan. Panas akibat infeksi akut jika timbul komplikasi. Gejala lain adalah demam yang tidak terlalu tinggi, antara 37,5-38,5 C. Tetapi jika suhu lebih tinggi, diduga sudah terjadi perforasi.

5.1.2 Pemeriksaan Fisik

Pada pemeriksaan fisik yaitu pada inspeksi, penderita berjalan membungkuk sambil memegangi perutnya yang sakit, kembung bila terjadi perforasi, dan penonjolan perut bagian kanan bawah terlihat pada apendikuler abses.

Pada palpasi, abdomen biasanya tampak datar atau sedikit kembung. Palpasi dinding abdomen dengan ringan dan hati-hati dengan sedikit tekanan, dimulai dari tempat yang jauh dari lokasi nyeri. Status lokalis abdomen kuadran kanan bawah:

Nyeri tekan (+) Mc. Burney. Pada palpasi didapatkan titik nyeri tekan kuadran kanan bawah atau titik Mc. Burney dan ini merupakan tanda kunci diagnosis.

Nyeri lepas (+) karena rangsangan peritoneum. Rebound tenderness (nyeri lepas tekan) adalah nyeri yang hebat di abdomen kanan bawah saat tekanan secara tiba-tiba dilepaskan setelah sebelumnya dilakukan penekanan perlahan dan dalam di titik Mc. Burney.

31

Defens muskuler (+) karena rangsangan m. Rektus abdominis. Defence muscular adalah nyeri tekan seluruh lapangan abdomen yang menunjukkan adanya rangsangan peritoneum parietale.

Rovsing sign (+). Rovsing sign adalah nyeri abdomen di kuadran kanan bawah apabila dilakukan penekanan pada abdomen bagian kiri bawah, hal ini diakibatkan oleh adanya nyeri lepas yang dijalarkan karena iritasi peritoneal pada sisi yang berlawanan.

Psoas sign (+). Psoas sign terjadi karena adanya rangsangan muskulus psoas oleh peradangan yang terjadi pada apendiks.

Obturator sign (+). Obturator sign adalah rasa nyeri yang terjadi bila panggul dan lutut difleksikan kemudian dirotasikan ke arah dalam dan luar secara pasif, hal tersebut menunjukkan peradangan apendiks terletak pada daerah hipogastrium.

Pada perkusi akan terdapat nyeri ketok. Auskultasi akan terdapat peristaltik normal, peristaltik tidak ada pada illeus paralitik karena peritonitis generalisata akibat apendisitis perforata. Auskultasi tidak banyak membantu dalam menegakkan diagnosis apendisitis, tetapi kalau sudah terjadi peritonitis maka tidak terdengar bunyi peristaltik usus. Pada pemeriksaan colok dubur (Rectal Toucher) akan terdapat nyeri pada jam 9-12. Selain itu, untuk mendiagnosis apendisitis juga dapat digunakan skor Alvarado, yaitu:

Skor Alvarado

Migrasi nyeri dari abdomen sentral ke fossa iliaka kanan 1

Anoreksia 1

Mual atau Muntah 1

Nyeri di fossa iliaka kanan 2

Nyeri lepas 1

Peningkatan temperatur (>37,5C) 1

Peningkatan jumlah leukosit ≥ 10 x 109/L 2

Neutrofilia dari ≥ 75% 1

Total 10

Pasien dengan skor awal ≤ 4 sangat tidak mungkin menderita apendisitis dan tidak memerlukan perawatan di rumah sakit kecuali gejalanya memburuk.

32

5.1.3 Pemeriksaan Penunjang

Pada pemeriksaan laboratorium darah, biasanya didapati peningkatan jumlah leukosit (sel darah putih). Urinalisa diperlukan untuk menyingkirkan penyakit lainnya berupa peradangan saluran kemih. Pada pasien wanita, pemeriksaan dokter kebidanan dan kandungan diperlukan untuk menyingkirkan diagnosis kelainan peradangan saluran telur/kista indung telur kanan atau KET (kehamilan diluar kandungan).

Pemeriksaan radiologi berupa foto barium usus buntu (Appendicogram) dapat membantu melihat terjadinya sumbatan atau adanya kotoran (skibala) didalam lumen usus buntu. Pemeriksaan USG (Ultrasonografi) dan CT scan bisa membantu dakam menegakkan adanya peradangan akut usus buntu atau penyakit lainnya di daerah rongga panggul.

Namun dari semua pemeriksaan pembantu ini, yang menentukan diagnosis apendisitis akut adalah pemeriksaan secara klinis. Pemeriksaan CT scan hanya dipakai bila didapat keraguan dalam menegakkan diagnosis. Pada anak-anak dan orang tua penegakan diagnosis apendisitis lebih sulit dan dokter bedah biasanya lebih agresif dalam bertindak.

5.1.3 Diagnosis Banding

Pada keadaan tertentu, beberapa penyakit perlu dipertimbangkan sebagai diagnosis banding, seperti:

Gastroenteritis: Pada gastroenteritis, mual, muntah, dan diare mendahului rasa sakit. Sakit perut lebih ringan dan tidak berbatas tegas. Hiperperistaltis sering ditemukan. Panas dan leukositosis kurang menonjol dibandingkan dengan apendisitis akut.

Demam Dengue: Dapat dimulai dengan sakit perut mirip peritonitis. Di sini didapatkan hasil tes positif untuk Rumpel Leede, trombositopenia, dan hematokrit meningkat.

Kelainan ovulasi: Folikel ovarium yang pecah (ovulasi) mungkin memberikan nyeri perut kanan bawah pada pertengahan siklus menstruasi.

33

Infeksi panggul: Salpingitis akut kanan sering dikacaukan dengan apendisitis akut. Suhu biasanya lebih tinggi daripada apendisitis dan nyeri perut bagian bawah perut lebih difus.

Kehamilan di luar kandungan: Hampir selalu ada riwayat terlambat haid dengan keluhan yang tidak menentu. Jika ada ruptur tuba atau abortus kehamilan di luar rahim dengan pendarahan, akan timbul nyeri yang mendadak difus di daerah pelvis dan mungkin terjadi syok hipovolemik.

Kista ovarium terpuntir: Timbul nyeri mendadak dengan intensitas yang tinggi dan teraba massa dalam rongga pelvis pada pemeriksaan perut, colok vaginal, atau colok rektal.

Endometriosis ovarium eksterna: Endometrium di luar rahim akan memberikan keluhan nyeri di tempat endometriosis berada, dan darah menstruasi terkumpul di tempat itu karena tidak ada jalan keluar.

Urolitiasis pielum/ ureter kanan: Adanya riwayat kolik dari pinggang ke perut menjalar ke inguinal kanan merupakan gambaran yang khas. Eritrosituria sering ditemukan.

Penyakit saluran cerna lainnya: Penyakit lain yang perlu diperhatikan adalah peradangan di perut, seperti divertikulitis Meckel, perforasi tukak duodenum atau lambung, kolesistitis akut, pankreatitis, divertikulitis kolon, obstruksi usus awal, perforasi kolon, demam tifoid abdominalis, karsinoid, dan mukokel apendiks.

5.2 Penatalaksanaan

Pengobatan tunggal yang terbaik untuk usus buntu yang sudah meradang/apendisitis akut adalah dengan jalan membuang penyebabnya (operasi appendektomi). Pasien biasanya telah dipersiapkan dengan puasa antara 4 sampai 6 jam sebelum operasi dan dilakukan pemasangan cairan infus agar tidak terjadi dehidrasi. Pembiusan akan dilakukan oleh dokter ahli anastesi dengan pembiusan umum atau spinal/lumbal. Pada umumnya, teknik konvensional operasi pengangkatan usus buntu dengan cara irisan pada kulit perut kanan bawah di atas daerah apendiks.

34 Perbaikan keadaan umum dengan infus, pemberian antibiotik untuk kuman gram negatif dan positif serta kuman anaerob, dan pemasangan pipa nasogastrik perlu dilakukan sebelum pembedahan.

Alternatif lain operasi pengangkatan usus buntu yaitu dengan cara bedah laparoskopi. Operasi ini dilakukan dengan bantuan video camera yang dimasukkan ke dalam rongga perut sehingga jelas dapat melihat dan melakukan appendektomi dan juga dapat memeriksa organ-organ di dalam perut lebih lengkap selain apendiks. Keuntungan bedah laparoskopi ini selain yang disebut diatas, yaitu luka operasi lebih kecil, biasanya antara satu dan setengah sentimeter sehingga secara kosmetik lebih baik (Sanyoto, 2007).

5.3 Komplikasi

Komplikasi yang paling sering ditemukan adalah perforasi, baik berupa perforasi bebas maupun perforasi pada apendiks yang telah mengalami perdindingan sehingga berupa massa yang terdiri atas kumpulan apendiks, sekum, dan letak usus halus.

Komplikasi usus buntu juga dapat meliputi infeksi luka, perlengketan, obstruksi usus, abses abdomen/pelvis, dan jarang sekali dapat menimbulkan kematian.

Selain itu, terdapat komplikasi akibat tidakan operatif. Kebanyakan komplikasi yang mengikuti apendisektomi adalah komplikasi prosedur intra-abdomen dan ditemukan di tempat-tempat yang sesuai, seperti: infeksi luka, abses residual, sumbatan usus akut, ileus paralitik, fistula tinja eksternal, fistula tinja internal, dan perdarahan dari mesenterium apendiks.

5.4 Prognosis

Kebanyakan pasien setelah operasi appendektomi sembuh spontan tanpa penyulit, namun komplikasi dapat terjadi apabila pengobatan tertunda atau telah terjadi peritonitis/peradangan di dalam rongga perut. Cepat dan lambatnya penyembuhan setelah operasi usus buntu tergantung dari usia pasien, kondisi, keadaan umum pasien, penyakit penyerta misalnya diabetes mellitus, komplikasi dan keadaan lainya yang biasanya sembuh antara 10 sampai 28 hari.

35 Alasan adanya kemungkinan ancaman jiwa dikarenakan peritonitis di dalam rongga perut ini menyebabkan operasi usus buntu akut/emergensi perlu dilakukan secepatnya. Kematian pasien dan komplikasi hebat jarang terjadi karena usus buntu akut. Namun hal ini bisa terjadi bila peritonitis dibiarkan dan tidak diobati secara benar.

36

LAPORAN STUDI KASUS STASE BEDAH

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN HOLISTIK 1. Diagnosis dari segi biologis

Working diagnosis: Apendisitis Perforasi letak Retrocaecal. Differential diagnosis:

1. Urolitiasis dextra 2. Colesistitis akut 3. Pancreatitis akut

2. Diagnosis dari segi psikososial

Hubungan Sdr. FS dengan keluarganya harmonis, saling mendukung dan perhatian.

3. Diagnosa dari segi sosial

Ayah pasien dan ibu pasien bekerja sebagai petani dan orang tua pasien sebagai anggota masyarakat biasa, tidak memiliki jabatan khusus di masyarakat.

6.2 SARAN KOMPREHENSIF

1. Memberikan pengertian dan pemahaman kepada pasien dan keluarga pasien mengenai sakit yang dialami sdr. FS (definisi, etiologi, gejala dan tanda, pengobatan, komplikasi, prognosis, serta pencegahan agar tidak terulang).

2. Memberikan masukan dan pengertian bahwa dukungan dan peran aktif dari keluarga dan orang sekitar (teman) sangat diperlukan untuk membantu pemulihan keadaan sdr. FS

37

DAFTAR PUSTAKA

1. Guyton and Hall, 1996. Textbook of medical physiology. 9th Ed. W. B Saunders Company. Philadelphia.

2. Sjamsuhidayat and Jong, de wim. 2005. Buku Ajar Ilmu Bedah. Edisi 2. EGC. Jakarta

3. Scanlon, Valerie C.Essentials of anatomy and physiology/Valerie C. Scanlon, Tina Sanders. — 5th ed. ISBN–13: 978-1546-5 ISBN–10: 0-8036-1546-9: 2006.