BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Fenol

Fenol juga dikenal dengan nama asam karboksilat, merupakan cairan bening yang beracun dengan bau yang khas. Rumus kimianya adalah C6H5OH dan memiliki struktur grup hidroksil (-OH) yang terikat dengan sebuah cincin phenyl yang juga merupakan senyawa aromatis.

Fenol dapat dibuat dari oksidasi parsial benzen atau asam benzoat, dengan proses cumene, atau dengan proses Raschig. Fenol juga dapat diisolasi dari batubara.

Fenol memiliki sifat antiseptik dan digunakan oleh Sir Joseph Lister (1827-1912) pada teknik pembedahan antiseptiknya. Fenol juga merupakan bahan aktif anastesi oral seperti Chloraseptic spray. Fenol juga merupakan bahan utama dari Carbolic Smoke

Ball, sebuah alat yang dipasarkan di London pada abad ke 19 sebagai pengaman

pengguna terhadap influenza dan penyakit lainnya.

Gambar 2.1 Struktur Fenol

(http://en. wikipedia.org/wiki/Phenol, 2011)

Fenol juga digunakan dalam proses produksi obat obatan (merupakan bahan awal pada produksi aspirin), herbisida, dan resin sintetis (Bakelite, salah satu resin sintetis awal yang diproduksi, merupakan sebuah polimer dari fenol dengan formaldehid). (http://en. wikipedia.org/wiki/Phenol, 2011)

Sifat-sifat fisika fenol:

1. Rumus molekul : C6H5OH 2. Berat molekul : 94,11 gr/mol

3. Wujud : Cair

4. Warna : Tak berwarna

5. Densitas : 1,07 gr/cm³

6. Titik didih : 181,75oC (pada 101,3 kPa) 7. Titik beku : 40,9oC (pada 101,3 kPa) 8. Kelarutan dalam air (20oC) : 8,3 g/100 ml

9. Bersifat korosif (Ullmann’s, 2005)

2.2 Bahan Baku

Sumber bahan baku bukan pangan yang potensial untuk dieksploitasi adalah lignoselulosa. Lignoselulosa ditemui pada kayu, rumput, sisa penebangan hutan, limbah pertanian, dan lain lain. Umumnya, hanya kayu yang digunakan sebagai bahan dasar untuk produksi hidrolisat lignoselulosa. Komposisi utama kayu yaitu, selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Biomassa lignoselulosa sebagian besar terdiri dari campuran polimer karbohidrat (selulosa dan hemiselulosa), lignin, ekstraktif, dan abu. Kadang-kadang disebut holoselulosa, istilah ini digunakan untuk menyebutkan total karbohidrat yang dikandung di dalam biomassa dan meliputi selulosa dan hemiselulosa. (Isroi, 2008) Salah satu sumber lignoselulosa yang terdapat dalam jumlah yang berlimpah dan murah harganya di Indonesia adalah limbah padat dari industri kelapa sawit. Sebuah pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas 60 ton tandan/jam dapat menghasilkan limbah 100 ton/hari. Di Indonesia terdapat 470 pabrik pengolahan kelapa sawit. Limbah kelapa sawit mencapai 28,7 juta ton dalam bentuk cair dan 15,2 juta ton dalam bentuk padat per tahun.

Limbah padat dari perkebunan kelapa sawit terdiri dari tandan kosong kelapa sawit (TKKS), serat, cangkang, batang pohon dan pelepah daun. Dari kelima bahan tersebut, bahan yang paling besar kandungan selulosanya adalah TKKS sebesar 45,95%, disusul

oleh batang pohon sebesar 45,7% dan serat sebesar 39,9%, sedangkan cangkang dan pelepah daun tidak mengandung selulosa.

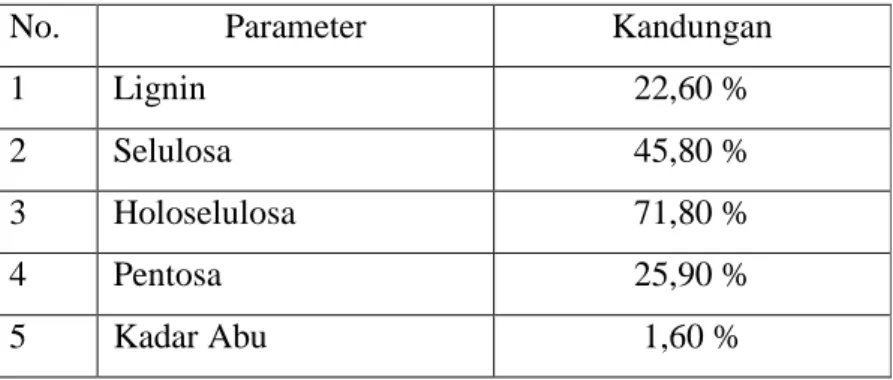

Adapun kandungan dan sifat kimia tandan kosong kelapa sawit dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Kandungan Tandan Kosong Kelapa Sawit

No. Parameter Kandungan

1 Lignin 22,60 %

2 Selulosa 45,80 %

3 Holoselulosa 71,80 %

4 Pentosa 25,90 %

5 Kadar Abu 1,60 %

(Purwito dan Firmanti, 2005)

2.2.1 Lignin

Lignin adalah molekul komplek yang tersusun dari unit phenylphropane yang terikat di dalam struktur tiga dimensi. Lignin adalah material yang paling kuat di dalam biomassa. Lignin sangat resisten terhadap degradasi, baik secara biologi, enzimatis, maupun kimia. Karena kandungan karbon yang relatif tinggi dibandingkan dengan selulosa dan hemiselulosa, lignin memiliki kandungan energi yang tinggi. Jumlah lignin yang terdapat dalam tumbuhan yang berbeda sangat bervariasi dan biasanya antara 20-40%. (Isroi, 2008)

Sebelum material lignoselulosa dipirolisis untuk menghasilkan fenol diperlukan serangkaian proses untuk memperoleh lignin dalam tandan kosong kelapa sawit. Selulosa dan hemiselulosa dipecah (dihidrolisis) menjadi monomer gula dengan cara enzimatis atau menggunakan asam (encer atau pekat) untuk memperoleh lignin yang nantinya akan menghasilkan fenol.

2.2.2 Selulosa

Selulosa merupakan konstituen utama kayu. Kira-kira 40-45% bahan kering dalam kebanyakan spesies kayu adalah selulosa terutama terdapat dalam dinding sel sekunder. Selulosa merupakan struktur dasar sel-sel tanaman, oleh karena itu merupakan bahan alam yang paling penting yang dibuat oleh organisme hidup. Pernyataan yang sama ini berlaku pada terdapatnya selulosa secara kuantitatif. Di dalam biosfer 27 x 1010 ton karbon terikat dalam organisme hidup, lebih 99% dari padanya adalah terikat dalam selulosa, yang berarti bahwa selulosa total dalam dunia nabati berjumlah sekitar 26,5 x 1010ton.

Didalam kayu, selulosa tidak hanya disertai dengan poliosa dan lignin, tetapi juga terikat erat dengannya, dan pemisahannya memerlukan perlakuan kimia yang intensif. Selulosa yang diisolasi tetap tidak murni. Untuk memperoleh selulosa murni 100 % dari kayu, α-selulosa harus mengalami perlakuan intensif lebih lanjut, seperti hidrolisis parsial, pelarutan dan pengendapan serta produk yang dihasilkan terdiri dari rantai molekul yang sangat pendek. (Fengel, D, dkk, 1995)

2.2.3 Hemiselulosa

Hemiselulosa termasuk dalam kelompok polisakarida heterogen yang dibentuk melalui jalan biosintesis yang berbeda dari selulosa. Berbeda dengan selulosa yang merupakan homopolisakarida, hemiselulosa merupakan heteropolisakarida. Seperti halnya selulosa, kebanyakan hemiselulosa berfungsi sebagai bahan pendukung dalam dinding-dinding sel. Hemiselulosa relatif mudah dihidrolisis oleh asam menjadi komponen-komponen monomernya yang terdiri dari D-glukosa, D-manosa, D-galaktosa, xilosa, L-arabinosa, dan sejumlah kecil L-ramnosa di samping menjadi asam D-glukuronat, asam 4-0-metil-D-D-glukuronat, dan asam D-glukuronat. Kebanyakan hemiselulosa mempunyai derajat polimerisasi hanya 200. Jumlah hemiselulosa dari berat kayu kering biasanya antara 20 dan 30%. (Sjostrom, 1995)

2.3 Bahan Pendukung

Bahan-bahan pendukung yang digunakan dalam proses pembuatan fenol terdiri dari: air (H2O), metanol (CH3OH), nitrogen (N2) dan asam sulfat (H2SO4).

2.3.1 Air (H2O)

Adapun sifat-sifat fisika air adalah sebagai berikut:

1. Berat molekul : 18,015 gr/mol

2. Titik didih : 1000C (pada 101,3 kPa)

3. Titik beku : 00C (pada 101,3 kPa)

4. Densitas (250c) : 0,998 gr/ml

5. Viskositas (pada kondisi standar, 1 atm) : 8,949 mP 6. Tekanan uap (200c) : 0,0212 atm

7. Panas pembentukan : 6,013 kJ/mol

8. Panas spesifik (pada kondisi standar) : 4,180 J/kg K

9. Panas penguapan : 22,6.105J/mol

10. Kapasitas panas : 4,22 kJ/kg K

11. Tidak berbau, berasa dan berwarna (Kirk Othmer, 1968)

2.3.2 Metanol (CH3OH)

Adapun sifat-sifat fisika metanol adalah sebagai berikut:

1. Berat molekul : 32 gr/mol

2. Titik didih : 64,70C (pada 101,3 kPa) 3. Titik beku : –97,90C (pada 101,3 kPa) 4. Densitas (200C) : 0,7915 gr/ml

5. Viskositas (150C) : 0,6405 cP 6. Kapasitas panas (250C) : 81,08 J/mol K 7. Tegangan permukaan (150C) : 22,99 dyne/cm 8. Temperatur kritik : 2400C

9. Tekanan kritik : 78,5 atm

2.3.3 Nitrogen (N2)

Adapun sifat-sifat fisika nitrogen adalah sebagai berikut:

1. Berat molekul : 14,0067 gr/mol

2. Titik didih : –195,80C (pada 101,3 kPa) 3. Titik lebur : –209,860C (pada 101,3 kPa) 4. Temperatur kritis : 126,260C

5. Tekanan kritis : 33,54 atm

6. Densitas (250C, 1 atm) : 1,25046 gr/l 7. Panas peleburan : 172,3 kal/mol 8. Panas penguapan : 1332,9 kal/mol 9. Gas yang tidak berbau, berasa dan berwarna 10. Merupakan unsur diatomic

(http://en. wikipedia.org/wiki/Nitrogen, 2011)

2.3.4 Asam Sulfat (H2SO4)

Adapun sifat-sifat fisika asam sulfat adalah sebagai berikut:

1. Berat molekul : 98,079 g/mol

2. Wujud : Cair

3. Warna : Bening

4. Titik didih : 340oC (pada 101,3 kPa) 5. Titik beku : 10,49oC (pada 101,3 kPa)

6. Densitas : 1,9224 gr/cm3

7. Specific Gravity (60oF) : 1,824

8. Merupakan senyawa asam kuat yang higroskopis dan sangat stabil (Perry, 1999 & Kirk Othmer, 1969)

2.4 Pembuatan Fenol

Secara umum, fenol dapat dibuat melalui 2 cara yaitu melalui sintesis kimia maupun melalui proses pirolisis.

2.4.1 Pembuatan Fenol Secara Kimiawi

Pembuatan fenol melalui sintesis kimia dapat dilakukan dengan proses-proses sebagai berikut:

a. Cumene Hidroperoksida Process (Hock Process)

Reaksi oksidasi cumene berlangsung pada temperatur 130oC dan tekanan 1 atm dengan ditambahkan larutan alkali membentuk CHP. Larutan yang mengandung CHP, cumene yang tidak bereaksi dan alkali dilarutkan ke reaktor yang ke dua. Reaksi yang terjadi dalam reaktor berpengaduk ini adalah dekomposisi CHP menjadi aseton dan fenol, dengan katalis H2SO4pada temperatur 95oC dan tekanan 3 atm. Crude fenol yang dihasilkan dari rekator kedua ini selanjutnya didinginkan dalam cooler sebelum dipisahkan dari produk sampingnya untuk memperoleh kemurnian 99,9% yield yang dihasilkan dari proses cumene ini adalah 93%.

b. Oksidasi Asam Benzoat

Oksidasi asam benzoat dipopulerkan pada tahun 1962 oleh Dow Chemical of Canada yang berlangsung dalam Asam Benzoat yang mengandung garam copper dan katalis.

Oksidasi asam benzoat berlangsung pada temperatur 250oC dan tekanan atmosfir dengan katalis CuMg menjadi benzil salisilat acid yang selanjutnya dihidrolisa menjadi asam salisilat dan asam benzoat atau dekarboxylate menjadi phenil benzoat. Hidrolisa phenil benzoat menjadi fenol dan asam benzoat.

c. Klorinasi Benzen

Proses ini dikenalkan oleh Dow dan Bayer dimana reaksi dimulai dengan klorinasi benzen menjadi Monochlorobenzen, HCl dengan katalis FeCl3. Selanjutnya hidrolisa monochlorobenzen dengan 10 – 15% larutan soda kaustik pada temperatur 360 – 390oC dan tekanan 280 – 300 atm menghasilkan sodium phenat. Kemudian sodium phenat dicampur dengan HCl untuk mendapatkan fenol dan sodium chlorida. (Ullmann’s, 2005)

2.4.2 Pembuatan Fenol Melalui Proses Pirolisis

Pirolisis adalah proses dekomposisi termal tanpa adanya oksigen. Pada pirolisis, molekul hidrokarbon besar biomassa dipecah menjadi molekul hidrokarbon yang lebih

kecil. Pirolisis cepat menghasilkan bahan bakar cair, yang dikenal sebagai bio-oil dan menghasilkan gas dan arang padat (salah satu dari bahan bakar yang paling kuno, digunakan untuk pemanasan dan ekstraksi logam sebelum discovery batubara). Pirolisis merupakan konversi biomassa limbah menjadi bahan yang lebih berguna. (Basu, 2010)

Bio oil yang dihasilkan dari proses pirolisis dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin, turbin dan boiler. Tetapi, jika bio oil diproses lebih lanjut dengan proses ekstraksi maka akan diperoleh bahan-bahan kimia salah satunya yaitu fenol. (Bridgwater, 2004)

Indonesia memiliki keunggulan dalam hal biomassa lignoselulosa dibandingkan negara-negara beriklim dingin. Kalau negara-negara Eropa mencari bahan baku, di sini malah kebalikannya. Biomassa lignoselulosa di Indonesia, melimpah, murah, tapi juga banyak yang disia-siakan. Ada banyak potensi biomassa lignoselulosa di Indonesia. Sumber biomassa lignoselulosa antara lain adalah sebagai berikut:

1. Limbah pertanian/industri pertanian: jerami, tongkol jagung, sisa pangkasan jagung, onggok, dan lain-lain.

2. Limbah perkebunan: tandan kosong kelapa sawit (TKKS), bagase, sisa pangkasan tebu, kulit buah kakao, kulit buah kopi, dan lain-lain.

3. Limbah kayu dan kehutanan: sisa gergajian, limbah sludge pabrik kertas, dan lain-lain.

4. Sampah organik: sampah rumah tangga, sampah pasar, dan lain-lain. (Isroi, 2008)

2.5 Pemilihan Proses

Pemilihan proses dilakukan sesuai dengan keuntungan dari tiap proses. Proses pembuatan fenol secara kimiawi memiliki kelebihan pada konsentrasi produk yang dihasilkan cukup tinggi, sehingga tidak memakai banyak energi untuk pemurniannya dan waktu reaksi yang lebih singkat dibandingkan dengan pirolisis.

Proses pembuatan fenol dengan cara pirolisis memiliki kelebihan pada stok bahan baku yang cukup berlimpah di alam berupa biomassa. Sedangkan kelemahan proses ini

antara lain adalah rangkaian proses untuk mendapatkan produk yaitu fenol relatif banyak.

Proses yang dipilih dalam pembuatan fenol yaitu pirolisis. Alasan dipilihnya proses pirolisis yaitu:

Melimpahnya limbah tandan kosong kelapa sawit di Indonesia, sehingga perlu dimanfaatkan menjadi produk yang lebih berguna dan bernilai ekonomis.

Mengurangi polusi udara. Karena selama ini limbah tandan kosong kelapa sawit hanya dibakar untuk boiler.

Pirolisis merupakan teknologi yang potensial untuk menghasilkan bahan bakar dan bahan-bahan kimia dari limbah tandan kosong kelapa sawit.

Pirolisis merupakan teknologi yang menguntungkan dalam pengolahan biomassa.

Bahan pendukung yang digunakan relatif tidak mahal dan mudah didapat. Tidak dibutuhkan peralatan bertekakan tinggi yang mahal.

2.6 Deskripsi Proses

Pada proses pembuatan fenol dari tandan kosong kelapa sawit dengan cara pirolisis terdapat 3 proses utama yaitu: pre-treatment, pirolisis, dan pemurnian produk. 2.6.1 Tahap Pre Treatment

Bahan baku yang berupa tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dipindahkan dari gudang penyimpanan melalui bucket elevator menuju grinder dengan tujuan untuk memperkecil ukuran TKKS. TKKS yang keluar dari crusher diperkecil lagi ukurannya menggunakan Roll Ball Mill hingga kehalusan 100 mesh kemudian diangkut dengan

bucket elevator ditampung dalam bin. Selanjutnya menuju tangki hidrolisa. Proses pre

hidrolisa dilakukan dengan tujuan menghidrolisa hemiselulosa yang terkandung dalam TKKS menjadi xylose yang berupa cairan sehingga dapat dipisahkan. Pre hidrolisa dilakukan dengan cara menambahkan asam sulfat (H2SO4) yang berfungsi sebagai katalis dengan konsentrasi 4,4% dan air. Dalam hal ini % merupakan perbandingan persen berat antara asam sulfat (H2SO4) dengan air dari total bahan yang masuk.

Perbandingan asam sulfat dan air yaitu 1: 17 (Novitri, Amelia dan Listyani, 2009). Reaksinya adalah sebagai berikut:

(C5H8O4)n + nH2O nC5H10O5

Hemiselulosa Air Xylose

Proses pre hidrolisa dilakukan pada suhu 373 K (1000C) dengan menggunakan medium pemanas steam. Pada tangki pre hidrolisa tebentuk xylose (C5H10O5) yang berupa liquid dan padatan yang tidak terhidrolisa yaitu lignoselulosa (campuran selulosa dan lignin). Konversi xylose yang terbentuk yaitu 90 % (Bedger, 2002).

Lignoselulosa dan xylose (C5H10O5) yang terbentuk dipisahkan dengan menggunakan filter press dengan prinsip pemisahan fraksi padatan dan fraksi cair. Effisiensi dari alat ini adalah 95% (Asumsi). Lignoselulosa diangkut menuju tangki hidrolisa. Proses hidrolisa dilakukan dengan cara menambahkan asam sulfat (H2SO4) yang berfungsi sebagai katalis dengan konsentrasi 8% dan air. Perbandingan asam sulfat (H2SO4) dengan air adalah 1:10 (Novitri, Amelia dan Listyani, 2009) dari jumlah bahan yang masuk. Reaksinya sebagai berikut:

(C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6

Selulosa Air Glukosa

Proses hidrolisa dilakukan pada tekanan 1 atm dan suhu 380 K (1800C) dengan menggunakan media pemanas steam. Pada proses tersebut selulosa dalam lignoselulosa akan terhidrolisa menjadi glukosa dan padatan yang tersisa sebagai hasil samping berupa lignin. Konversi glukosa yaitu 76% (Berger, 2002). Lignin dan glukosa dipisahkan dengan filter press dengan prinsip pemisahan fraksi padatan dan fraksi cair. Effisiensi dari alat ini adalah 95% (Asumsi). Cake yang keluar diangkut menuju rotary dryer dengan maksud mengurangi kadar air dari padatan lignoselulosa sampai 2% padatan kering.

2.6.2 Tahap Pirolisis

Bahan keluaran dari rotary dryer yang berupa padatan dimasukkan dalam fluidized

bed reaktor. Di dalam reaktor inilah terjadi proses pirolisis dengan pemanasan 5000C. Di dalam reaktor tersebut ditambahkan gas N. Di dalam reaktor tersebut terjadi pemanasan

dengan gas N2sehingga bahan baku akan terpecah menjadi phenol dan turunannya, gas (CO2, CO, H2, CH4), char (arang) dan gas N2. Setelah dari reaktor kemudian dimasukkan ke dalam cyclone untuk memisahkan gas dengan char (arang). Effisiensi alat ini yaitu 98%. Partikel padatan akan turun ke bawah sedangkan gas akan menuju kondensor untuk mengubah fase condensable gas menjadi liquid. Liquid kemudian menuju cooler untuk mengalami pendinginan. Liquid didinginkan hingga suhu 300C kemudian menuju tangki penampung. Dari proses ini akan didapat phenol sebanyak 24,2% berat bahan baku (Fengel, D and Wegener, G. 1995)

Reaksi Pirolisis Secara Umum:

Biomassa + Heat Phenol dan turunannya + gas (CO2, CO, H2, CH4)) + arang

2.6.3 Tahap Pemurnian Produk

Pemurnian produk terjadi dua tahap yaitu proses ekstraksi dan proses distilasi 2.6.3.1 Proses Ekstraksi

Liquid dari tangki penampung akan menuju mixer untuk mengalami pencampuran

dengan metanol. Perbandingan antara metanol dan liquid adalah 1:3 (Kawser and Nash, 2000) dari jumlah bahan yang masuk (liquid). Metanol berfungsi sebagai pelarut yang nantinya diharapkan bisa mengikat fenol beserta turunannya dari campuran lainnya. Setelah terjadi pencampuran maka akan terbentuk dua lapisan yaitu lapisan atas terdiri dari metanol, fenol dan turunannya sedangkan lapisan bawah adalah liquid yang tidak larut dengan metanol. Kemudian liquid menuju dekanter untuk mendapatkan lapisan atas. Effisiensi alat ini adalah 90% (Asumsi). Proses ekstraksi yang dilakukan sebannyak 3 kali karena fenol yang dihasilkan dari proses ekstraksi pertama hanya 40%. Kemudian lapisan atas dari dekanter 1, 2, dan 3 menuju tangki penampung. Sedangkan lapisan bawah yang tidak larut akan ditampung di tangki penampungan untuk pengolahan B3.

2.6.3.2 Proses Distilasi

Lapisan atas dari tangki penampung yang diperoleh kemudian masuk ke dalam kolom distilasi I untuk memisahkan fenol dan turunan- turunannya. Distilasi sendiri

digunakan untuk memisahkan fenol dan turunan-turunananya berdasarkan perbedaan titik didih. Pada 1 atm titik didih dari fenol yaitu 181,70C dan titik didih metanol yaitu 64,70C. Proses distilasi ini dilakukan pada tekanan 1 atm dan suhu 1850C. Produk atas dari proses distilasi terdapat metanol dan fenol sedangkan produk bawah adalah turunan-turunan fenol. Setelah itu produk atas masuk ke dalam kolom distilasi II pada kondisi 1 atm dan 800C untuk mengalami pemisahan antara fenol dengan metanol sehingga didapatkan produk fenol sebanyak 99%.