LAPORAN PENELITIAN

PENERIMAAN REMAJA LAKI – LAKI

DENGAN PERILAKU ANTISOSIAL TERHADAP

PERAN AYAHNYA DI DALAM KELUARGA

Oleh :

M. SALIS YUNIARDI, S. Psi, M. Psi NIP – UMM : 109 0203 0368

Dibiayai oleh Anggaran Dana Pembinaan Pendidikan (DPP) Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan SK Pembantu

Rektor I Nomor e.d/846/BAA-UMM/IX/2008

LEMBAGA PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2008 - 2009

HALAMAN PENGESAHAN

NASKAH LAPORANPENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEKS

1. Judul : PENERIMAAN REMAJA LAKI – LAKI DENGAN PERILAKU ANTISOSIAL TERHADAP PERAN AYAHNYA DI DALAM KELUARGA

2. Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : M. Salis Yuniardi, S. Psi, M. Psi b. Jenis Kelamin : Laki-laki

c. Pangkat / Golongan : III A

d. NIP UMM : 109 0203 0368 e. Fakultas/Jurusan : Psikologi

f. Universitas : Universitas Muhammadiyah Malang g. Bidang Ilmu Diteliti : Psikologi

3. Anggota : -

4. Lokasi Penelitian : Malang 5. Jangka Waktu Penelitian : Satu Tahun 6. Biaya Penelitian : Rp. 4. 000.000, - 7. Sumber Biaya : Universitas / DPP

Malang, 07 Mei 2009 Mengetahui,

Dekan Fakultas Psikologi Ketua Peneliti

Universitas Muhammadiyah Malang

Drs. Tulus Winarsunu, M. Si M. Salis Yuniardi, S. Psi, M. Psi Ketua Lembaga Penelitian

Universitas Muhammadiyah Malang

PENERIMAAN REMAJA LAKI – LAKI DENGAN PERILAKU ANTISOSIAL TERHADAP PERAN AYAHNYA DI DALAM KELUARGA

M. Salis Yuniardi1

ABSTRAKSI

Masa remaja sering dianggap sebagai masa yang rentan masalah. Salah satunya adalah munculnya perilaku antisosial. Faktor yang diduga menjadi penyebab utama adalah keluarga Beberapa penelitian diantaranya dilakukan oleh Lamb (1971), Heteringthon (1976), Baruch & Barnett (1981) menyatakan bahwa ketidak-adanya peranan ayah dalam pendidikan anak menjadi prediktor yang paling signifikan bagi tindak kriminal dan kekerasan anak-anaknya. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerimaan remaja laki – laki dengan perilaku antisosial terhadap peran ayah dalam keluarga. .

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengambil subyek penelitian yaitu remaja laki – laki yang berusia antara 16 – 19 tahun yang berperilaku anti sosial sehingga mendapat atau pernah mendapat hukuman pidana. Subyek yang diambil sebanyak tiga orang.

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa kesemua subyek melihat ayah mereka belum menjalankan seluruh peran sebagai ayah yang baik. Ada beberapa ayah yang sudah menjalankan fungsinya sebagai economic providers, namun hampir semua ayah subyek kurang mampu dengan baik menjalankan fungsi : caregivers, friend and playmate, teacher and role model, monitor and disciplinarian, protector. Kurangnya kelengkapan dalam menjalankan peran tersebut menimbulkan berbagai perasaan negatif pada para subyek, seperti merasa tidak diperhatikan, tidak dekat, kurang merasa diawasi, bahkan perasaan kesal dan dendam. Pada akhirnya perasaan – perasaan negatif tersebut berujung pada munculnya perilaku anti sosial.

Kata kunci : remaja laki-laki, perilaku anti sosial, peran ayah..

1

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Raya Tlogomas 246 Malang 65144, Telp. 0341-464318 psw 170 Email: salis_ardi@yahoo.com

DAFTAR ISI Lembar Judul Lembar Pengesahan ... Abstrak ... Daftar Isi ... i ii iii Bab I Pendahuluan ...

A. Latar Belakang Masalah ... B. Perumusan Masalah ... C. Tujuan Dan Manfaat ...

1 1 8 8 Bab II Tinjauan Teoritis ...

A. Remaja ... A.1. Definisi Remaja ... A.2. Ciri – Ciri Masa Remaja ... A.3. Identifikasi Pada Remaja Terhadap Orang Tua ... A.4. Perubahan Sistem Keluarga Dari Remaja ... B. Perilaku Antisosial ... B. 1. Definisi Perilaku Antisosial ... B.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Antisosial C. Peran Ayah ... D. 1. Pengertian Peran Ayah (Fathering) ...

9 9 9 9 12 13 15 15 16 18 18

C. 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Ayah ... C. 3. Peran Ayah Dalam Keluarga ...

20 23 Bab III Metode Penelitian ...

A. Pendekatan Penelitian ... B. Subyek Penelitian Dan Sampel ... C. Metode Pengambilan Data ... D. Alat Pengumpul Data ... E. Pelaksanaan Pengambilan Data ... F. Prosedur Analisa Data ... G. Metode Analisa Data ...

29 29 29 30 31 33 34 35 Bab IV Analisis Data ...

A. Gambaran Umum Subyek ... B. Analisis Intra Kasus ... C. Analisis Antar Kasus ... D. Pembahasan 37 37 37 58 61 Bab V Kesimpulan Dan Saran ...

A. Kesimpulan ... B. Saran ... 70 70 71 Daftar Pustaka 75

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masa remaja yang dimulai pada sekitar usia 11 atau 12 tahun hingga sekitar usia 20an, merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang disertai banyak perubahan baik fisik, kognitif, maupun sosial (Papalia, Old, & Feldman, 2001), atau merupakan masa peralihan yang ditandai perubahan-perubahan dalam diri individu, baik secara psikologis, fisiologis, seksual, dan kognitif, serta adanya berbagai tuntutan dari masyarakat dan perubahan sosial yang menyertai mereka untuk menjadi dewasa yang mandiri.

Oleh karena masa transisi yang disertai perubahan-perubahan tersebut, masa remaja sering dianggap sebagi masa yang paling rentan terhadap masalah. Sebagaimana Erikson (1968) menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa paling kritis dalam delapan tahap perkembangan manusia. Sedangkan Hurlock (1987) menyatakan bahwa sesungguhnya setiap periode memiliki masalahnya sendiri, namun masalah masa remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi. Terdapat dua alasan bagi kesulitan ini. Pertama, sepanjang masa kanak-kanak, sebagian masalah diselesaikan oleh orang tua dan guru, sehingga kebanyakan remaja tidak berpengalaman dalam mengatasi masalah. Kedua karena para remaja seringkali merasa diri mandiri, sehingga mereka ingin mengatasi masalahnya sendiri, menolak bantuan orang tua dan guru.

Selain itu, rawannya masa remaja tersebut adalah karena semua perubahan tersebut berada pada masa transisinya. Contohnya secara psikososial, pada masa remaja mulai muncul kebutuhan akan identitas diri sebagai human being yang unik dan dewasa, lepas dari bayang-bayang orang tua. Lepas dari bayang-bayang orang tua ternyata juga bukan hal yang mudah karena dalam kenyataan mereka masih tergantung dan membutuhkan orang tua. Mereka menginginkan dan menuntut kebebasan, tetapi mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk dapat mengatasi tanggung jawab tersebut (Hurlock, 1987).

Selain itu gambaran mengenai identitas diri yang mereka inginkan biasanya belum tergambar jelas sehingga mereka tetap mencari model, dan model yang paling dekat biasanya adalah orang tua, terutama yang berjenis kelamin sama (Erikson, dalam Bosma, 1994). Terhadap model tersebut mereka berusaha melakukan identifikasi diri, proses dimana individu mengidentifikasikan dirinya dengan sesuatu, seseorang, atau institusi dan berpikir, merasa, serta bertingkah laku secara konsisten sesuai dengan gambaran mental dari model tersebut (Benner, dalam Bosma, 1994). Oleh karena itu bagi remaja laki - laki, bagaimana sikap dan perilaku ayah yang dilihatnya sejak ia masih kanak – kanak adalah seringkali menjadi acuan bagaimana sikap dan perilakunya kelak.

Salah satu wujud dari masalah-masalah tersebut adalah apa yang kemudian dikenal sebagai kenakalan remaja, yang dapat berupa perilaku minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, terlibat perbuatan seks, membolos sekolah, perkelahian, mencuri, atau perilaku antisosial lainya. Perilaku-perilaku tersebut

biasa disebut perilaku antisosial dan bahkan beberapa diantaranya sudah dikategorikan melanggar hukum.

Perilaku antisosial lebih umum ditemukan pada remaja laki – laki. Perbedaan gender sendiri seringkali ditemukan dalam perilaku antisosial yang spesifik. Remaja laki – laki seringkali lebih terlibat pada perkelahian, pencurian, vandalisme, permasalahan disiplin sekolah, dan penyalah gunaan obat – obatan dan minuman beralkohol. Sedangkan pada remaja perempuan lebih sering muncul perilaku berbohong, pergi dari rumah, dan prostitusi (Rutter, Giller, & Hagel, 1998).

Masalah perilaku antisosial pada remaja ini perlu mendapat perhatian penting, karena beberapa alasan. Pertama, perilaku antosial remaja mewakili gambaran sosial masyarakat, masalah sosial, dan masalah klinis yang signifikan. Kedua dan berhubungan, perilaku agresif dan antisosial seringkali memberikan konsekuensi merugikan bagi orang lain dan masyarakat. Selain itu, perilaku antisosial selalu menjadi bagian dari perkembangan yang apabila tidak dicegah maka akan lahir kriminal-kriminal dewasa yang lebih mengerikan. Selanjutnya, biaya, baik finansial maupun sosial, dari perilaku antisosial remaja adalah sangat besar, baik kerugian yang ditimbulkan maupun rehabilitasinya (Kazdin, dalam Eron, Gentry, Schlegel, 1996).

Ada banyak faktor yang diduga berperan pada timbulnya perilaku antisosial pada remaja, di antara faktor-faktor tersebut adalah faktor psikososial. Sebagaimana diungkap Erickson (1987) bahwa faktor psikologi dan lingkungan sudah dianggap oleh para sosiolog, psikiater, dan psikolog klinis sebagai faktor

paling berpengaruh terhadap terjadinya perilaku antisosial pada remaja. Salah satu faktor yang tercakup dalam psikosial adalah faktor keluarga.

Hal ini tentu dapat dimengerti, karena keluargalah lingkungan sosial pertama tempat di mana remaja mengembangkan dirinya. Jika remaja mengalami masalah dalam perkembangan sosialnya, maka keluargalah yang bertanggung jawab atas masalah tersebut (Andayani & Koentjoro, 2004). Selain itu, menyimak kembali bahasan pada alinea – alinea awal bahwa setiap sikap dan perilaku remaja pasti tidak lepas dari bagaimana sikap dan perilaku orang tuanya karena dalam proses pencarian identitas dirinya, remaja melakukan identifikasi terhadap model, dan model paling dekat adalah orang tua, terutama yang berjenis kelamin sama. Bila ia seorang remaja laki – laki, maka model yang seringkali paling besar pengaruhnya adalah ayahnya.

Namun berbicara mengenai keluarga dan kaitannya dengan anak, seringkali fokus kita akan secara langsung menengok pada peran ibu. Hal ini tentu dapat dimengerti pula karena keyakinan bahwa anak adalah urusan ibu bukanlah keyakinan masyarakat Indonesia saja, melainkan bersifat universal sebagaimana diyakini berbagai budaya di dunia ini (Andayani & Koentjoro, 2004).

Hal ini senada dengan pernyataan psikolog Dr. Yuke Siregar, M.Pd, yang menyatakan bahwa kultur di Asia, termasuk Indonesia, memisahkan dengan tegas pembagian peran ayah dan ibu pada wilayah domestik (urusan rumah -red), dan urusan di luar rumah. Satu sama lain bertugas sesuai dengan perannya. Ayah lebih banyak di luar untuk mencari nafkah serta bertanggung jawab sebagai kepala

keluarga, sementara ibu bertugas di rumah memelihara keluarga (http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/ 0205/20/hikmah/utama03.htm). Serupa dengan pernyataan psikolog sosial Achmad Gimmy Pratama, Drs., M.Si, bahwa peran ayah sering diidentikkan sebagai sosok yang menjaga dan melindungi keluarga agar terasa aman serta nyaman, baik bagi pasangannya maupun bagi anak-anaknya. Tugas ini berkaitan dengan tanggung jawabnya mencukupi kebutuhan keluarga, serta tugas-tugas kepemimpinan. Sementara peran ibu, tak lain bertugas menjaga lingkungan domestik dan lebih ditekankan pada kompetensinya memelihara menjadi baik, mengasuh, serta melakukan aktivitas rumah tangga lainnya yang lebih besar bersentuhan langsung dengan anak (http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0205/20/hikmah /utama02.htm).

Bukan hanya dalam keyakinan masyarakat, dalam penelitian-penelitian ilmiah mengenai orang tua, baik mengenai perkembangan anak maupun sosiologi keluarga, cenderung melihat ibu bukan hanya sebagai penangggung jawab utama pengasuhan (caregivers), tetapi juga agen utama sosialisasi, dan sumber terpenting mengenai pola asuh (parenting) dan perkembangan anak dalam keluarga. Hal ini memberi keyakinan bahwa perawatan dan kompetensi ibu merupakan kunci utama kesuksesan anak secara sosial, emosional, dan dalam perkembangan kognitif, tanpa memperhatikan kualitas dari peran ayah terhadap kesuksesan tersebut (newson 7 Newson, 1963, 1968; Pederson & Robson, 1969; Scaffer & Emerson, 1964 dalam Bronstein & Cowan, 1988).

Namun pola di dalam keluarga, termasuk pembagian peran orang tua dalam keluarga, berubah seiring dengan perubahan masyarakat dunia pasca

revolusi industri pada tahun 1950-an (http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/ 2005/0205/20/hikmah/utama02.htm) dan pergerakan wanita pada 1960-an (Bronstein & Cowan, 1988). Seorang wanita tidak lagi terkurung dalam rutinitas domestik, melainkan punya kesempatan sama dalam karier, begitupun dalam tanggung jawab pengasuhan.

Seiring dengan perubahan masyarakat tersebut, peran ayah dalam keluarga-pun mendapat perhatian dalam kajian-kajian ilmiah terbaru. Beberapa penelitian diantaranya dilakukan oleh Lamb (1971), Heteringthon (1976), Baruch & Barnett (1981), serta beberapa lagi menyimpulkan bahwa ayah juga merupakan agen penting dalam perkembangan anak (Bronstein & Cowan, 1988). Sedangkan penelitian Watson & Lindgren (1973) menyimpulkan bahwa kelompok anak yang kurang mendapat perhatian ayah cenderung memiliki kemampuan akademik menurun, aktivitas sosial terhambat, & interaksi sosial terbatas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian di AS terhadap 15.000 remaja sebagai sampelnya menujukkan jika peranan ayah berkurang/ terabaikan atau tak dilakukan maka terjadi peningkatan yang signifikan: (1) Jumlah anak putri belasan tahun hamil tanpa menikah, (2) Kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak, dan (3) Patologi psiko-sosial (Daugherti dan Kurosaka: 2002).

Temuan ini senada dengan hasil penelitian National Parent Teacher Asosiation (2002) yang mendasarkan hasil-hasil penelitian selama 30 tahun terakhir, menyimpulkan manfaat peran ayah bagi anak adalah makin baiknya tumbuh kembang anak secara fisik, sosio-emosional, ketrampilan kognitif, pengetahuan. Di samping siswa mendapat nilai yang tinggi, mereka memiliki

sikap yang positif terhadap sekolah sehingga rajin mengikuti kegiatan baik intra maupun ekstra kurikuler, akan menangkal anak dari keterlibatannya dalam kenakalan remaja, seperti mangkir, tawuran, miras, narkoba, kehamilan dini dan kriminalitas

Lebih lanjut ditemukan juga bahwa absennya peranan ayah jauh lebih signifikan dampak negatifnya bagi anak (seperti di atas) dibanding absennya peranan ibu. Maka wajar jika US Departemen of Justice pada tahun 1988 menyatakan bahwa ketidak-adanya peranan ayah dalam pendidikan anak menjadi prediktor yang paling signifikan bagi tindak kriminal dan kekerasan anak-anaknya (Fathering Interprises: 1995-1996, dalam http://artikel.us/slameto2.html).

Menyimpulkan sebuah asumsi dari penelitian-penelitian di atas, peran ayah tampaknya sangat berperanan dalam munculnya berbagai perilaku ketidakpatuhan terhadap hukum-hukum dan norma-norma, atau dengan kata lain berperan dalam munculnya perilaku antisosial pada remaja, terutama remaja laki -laki. Selanjutnya sangatlah menarik untuk mengkaji mengenai hal yang sebaliknya, yaitu bagaimana persepsi remaja sendiri, secara khusus remaja laki – laki dengan perilaku antisosial, terhadap peran ayah dalam keluarga. Sebagai sebuah studi awal, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan diatas dengan mengungkap lebih dalam mengenai persepsi dari remaja laki – laki dengan perilaku antisosial mengenai pentingnya peran ayah dalam keluarga, penghayatan subyektif terhadap peran ayahnya dalam keluarga, serta identifikasi terhadap peran ayahnya selama ini bilamana ia menjadi seorang ayah kelak .

B. PERUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini masalah yang hendak ditemukan jawabannya adalah: Bagaimana penerimaan remaja laki – laki dengan perilaku antisosial terhadap peran ayahnya di dalam keluarga?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

C.1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih terang mengenai penerimaan remaja bermasalah terhadap peran ayah dalam keluarga. Diharapkan dengan temuan ini dapat bermanfaat untuk memperkaya teori-teori psikologi perkembangan dan klinis, terutama memperkaya literatur mengenai peran ayah (fathering) yang dirasa masih sangat kurang.

C.2. Aplikasi

Setara dengan tujuan teoritis, secara aplikatif penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peran-peran yang dapat atau seharusnya dimainkan seorang ayah dalam keluarga sehingga anaknya tidak tumbuh menjadi remaja dengan perilaku antisosial. Dari temuan penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi pemahamanan pada masyarakat mengenai pentingnya peran seorang ayah dalam keluarga, terutama guna mencegah anak tidak tumbuh menjadi seorang remaja dengan perilaku antisosial.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

D. REMAJA

A.1. Definisi Remaja

Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata Latin adolescere (kata bendanya, adolescentia yang berarti remaja ) yang berarti ”tumbuh” atau “ tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence, seperti yang pergunakan saat ini, mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kamatangan mental, emosional, sosial, dan fisik (Hurlock, 1980).

Masa Remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang disertai banyak perubahan baik fisik, kognitif, maupun sosial. Masa remaja dimulai pada sekitar usia 11 atau 12 tahun hingga sekitar usia 20an (Erickson dalam Sprinthall & Collins, 1995; Papalia, Old, & Feldman, 2001).

A.2. Ciri – Ciri Masa Remaja

Seperti halnya dengan semua periode dalam rentang kehidupan, masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu (Hurlock, 1980), mencakup:

1. Masa remaja sebagai periode penting

Ada periode yang penting karena akibat fisik dan ada lagi karena akibat psikologis. Pada periode remaja kedua-duanya sama-sama penting. Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya

perkembangan itu menimbulkan perlunya penyesuaian mental dan perlunya membentuk sikap, nilai, dan minat baru.

2. Masa remaja sebagai periode peralihan

Dalam setiap periode peralihan, status individu tidaklah jelas dan terdapat keraguan akan peran yang harus dilakukan. Pada masa ini, remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan seorang dewasa. Kalau remaja berperilaku anak-anak, ia akan diajari untuk “bertindak sesuai umurnya”. Kalau remaja bertindak seperti orang dewasa, ia dimarahi karena mencoba bertindak seperti orang dewasa.

3. Masa remaja sebagai periode perubahan

Ada lima perubahan mendasar pada masa remaja, yaitu meningginya emosi, perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan kelompok sosial, nilai-nilai, dan sikap yang ambivalen terhadap kebebasan.

4. Masa remaja sebagai usia bermasalah

Sesungguhnya setiap periode memiliki masalahnya sendiri, namun masalah masa remaja sering menjadi masalah yang sulit diatasi. Terdapat dua alasan bagi kesulitan ini. Pertama, sepanjang masa kanak-kanak, sebagai an masalah diselesaikan oleh orang tua dan guru, sehingga kebanyakan remaja tidak berpengalaman dalam mengatasi masalah. Kedua karena para remaja seringkali merasa diri mandiri, sehingga mereka ingin mengatasi masalahnya sendiri, menolak bantuan orang tua dan guru.

5. Masa remaja sebagai masa mencari identitas

Pada masa remaja mulai muncul kebutuhan akan identitas diri sebagai human being yang unik dan dewasa, lepas dari bayang-bayang orang tua. Namun gambaran mengenai identitas diri yang mereka inginkan biasanya belum tergambar jelas sehingga mereka tetap mencari model. Jika model yang diambil tepat dan orang tua mampu memberi dukungan positif maka remaja akan melalui tugasnya dengan baik, dan sebaliknya jika dukungan yang di dapat negatif atau remaja mendapat model yang buruk maka identitas diri yang negatiflah yang akan terbangun (Erikson, 1968).

6. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan

Banyak anggapan populer tentang rejmaa yang mempunyai arti dan bernilai, sayangnya banyak diantaranya yang bersifat negatif. Anggapan stereotipe bahwa remaja adalah tidak rapih, tidak dapat dipercaya, dan cenderung berperilaku merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing mereka menjadi takut bertanggung jawab dan akhirnya bersikap tidak simpatik terhadap remaja yang normal. Stereotipe ini juga mempengaruhi konsep diri dan sikap remaja terhadap dirinya.

7. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis

Remaja cenderung memandang kehidupan malalui kaca berwarna merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia harapkan dan bukan sebagaimana ia adanya, terlebih dalam hal cita-cita. Cita-cita yang tidak realistik ini, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarga dan teman-temannya, dan sering menyebabkan meningginya emosi.

8. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa

Remaja gelisah untuk meninggalkan stereotipe belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah dewasa. Oleh karena itu mereka mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat perbuatan seks. Mereka menganggap bahwa perilaku ini memberikan citra yang mereka inginkan.

A.3. Identifikasi Pada Remaja Terhadap Orang Tua

Memasuki masa remaja, pada setiap individu mulai merasakan munculnya kebutuhan akan identitas diri sebagai human being yang unik dan dewasa. Namun dalam kegamangan perkembangan dimana secara fisik, kognitif, emosi dan kemampuan sosial belum matang sepenuhnya, maka gambaran mengenai identitas diri yang mereka inginkan biasanya belum tergambar jelas sehingga mereka tetap membutuhkan model, dan model yang paling dekat biasanya adalah orang tua, terutama yang berjenis kelamin sama (Erikson, dalam Bosma, 1994).

Terhadap model tersebut mereka berusaha melakukan identifikasi diri, proses dimana individu mengidentifikasikan dirinya dengan sesuatu, seseorang, atau institusi dan berpikir, merasa, serta bertingkah laku secara konsisten sesuai dengan gambaran mental dari model tersebut. Tujuan dari proses ini adalah untuk melindungi individu dari ancaman devaluasi diri dan untuk meningkatkan harga diri individu tersebut (Benner, dalam Bosma, 1994).

Menurut Erikson (dalam Papalia et al, 2001) remaja tidak membentuk identitas diri mereka dengan hanya memodel atau mencontohnya dari orang lain, tetapi juga memodifikasi dan menyatukan hasil identifikasi awal di atas menjadi suatu struktur psikologis yang baru, dan lebih besar dari penjumlahan bagian-bagiannya. Oleh karena itu bagi remaja laki - laki, bagaimana sikap dan perilaku ayah yang dilihatnya sejak ia masih kanak – kanak adalah seringkali menjadi acuan bagaimana sikap dan perilakunya kelak.

A.4. Perubahan Sistem Keluarga Dari Remaja

Mengikuti perubahan yang terjadi saat anak tumbuh menjadi seorang remaja, sistem interaksi dalam keluargapun diharapkan dapat berubah. Gaya pengasuhan dan aturan perilaku dalam keluarga harus berubah mengikuti perubahan – perubahan kebutuhan dari remaja. Namun demikian, memenuhi kebutuhan dari remaja yang mencoba mulai mandiri dan bahkan seringkali memisahkan diri dari sistem keluarga yang telah ada tentu menjadi sebuah tantangan yang besar bagi orang tua (Bigner,1994).

Para pakar dalam bidang keluarga menekankan bahwa salah satu tantangan paling sulit dalam pengasuhan remaja adalah menentukan batas yang tepat antara memberikan dukungan terhadap usaha individu remaja untuk mulai mandiri dan memisahkan diri dari sistem keluarga, sambil memelihara batasan tertentu dan aturan tegas mengenai perilaku yang tepat (Becnel, dalam Bigner, 1994).

Terdapat dua alasan yang menjelaskan mengapa hal ini sangat suliti diterapkan (Bigner,1994), yaitu : kekhawatiran budaya (cultural impoverishment)

dan tekanan kepribadian (personality constrictions). Kekhawatiran budaya merujuk pada permasalahan – permasalahan orang tua dalam mengantisipasi kejadian – kejadian dan situasi – situasi yang akan anak remajanya hadapi di masa depan mereka. Karena perubahan sosial yang sangat cepat di waktu kemarin hingga sekarang, orang tua khawatir bahwa pola – pola, aturan –aturan, keyakinan – keyakinan, dan nilai – nilai dalam sistem keluarga tidak akan berlaku lagi di masa depan.

Sedangkan kekakuan kepribadian merujuk pada pengalaman konflik – konflik mengenai pendefinisian ulang peran pengasuhan dari mereka. Orangtua khawatir mereka tidak akan dibutuhkan lagi sebagaimana peran mereka di awal kehidupan anak –anaknya.

Oleh karena itu, kesadaran orang tua mengenai perubahan ini sangatlah penting. Biasanya komunikasi untuk mendefinisikan ulang dan mengosiasi ulang mengenai peran dan bagaimana hak dan kewajiban masing – masing pihak, orang tua dan remaja, menjadi metode terbaik untuk menghindari hal – hal buruk yang dikhawatirkan malah terjadi. Komunikasi ini, juga biasanya menjadi hal yang paling diinginkan remaja dari orang tuanya, sekaligus mereka anggap sebagai pengakuan orang tua akan kedewasaan mereka.

E. PERILAKU ANTISOSIAL B. 1. Definisi Perilaku Antisosial

Menetapkan terminologi perilaku antisosial adalah hal yang sangat sulit (Rutter, Giller, & Hagell, 1998). Banyak istilah yang memiliki kedekatan dan seringkali menimbulkan kerancuan, seperti : Deliquency, Conduct Disorder, crime, antisocial personality disorder, dan juga antisocial behaviors sendiri. Banyak pula bidang yang terlibat dalam pembahasannya, mencakup : sosiologi, hukum, kriminologi, psikiatri, dan juga psikologi. Di dalam pendekatan multiaxis, perilaku-perilaku yang dinilai sebagai antisosial, berdasar klasifikasi symtoms, dapat terkait dengan axis I ( psychoactive substance use disorder, sexual disorders (sexual crimes), impulse control disorders, ataupun kondisi lain yang menjadi fokus treatment: child or adolescent antisocial behavior), axis II (developmental dan personality disorders), axis IV (severity of psychosocial stressors), dan juga axis V (global level functioning) (dalam Blackburn, 2001).

Rutter, Giller, & Hagell (1998) secara ringkas memberikan definisi perilaku antisosial sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang merujuk pada perilaku orang-orang usia muda. Sedangkan Patterson (1982, dalam Eddy & Reid, 2001) menjelaskan perilaku antisosial sebagai sekumpulan perilaku yang saling terkait (a cluster of related behaviors), meliputi : tidak patuh, agresi, temper tantrums, berbohong, mencuri, dan kekerasan. Beberapa dari perilaku ini adalah normatif pada usia tertentu sesuai perkembangan anak, dan seringkali dimunculkan selama masa remaja, yang menjadi prediktor kuat dari adjustement problems, termasuk perilaku kriminal pada masa dewasa (Kohlberg,

Ricks, & Snarey, 1984, dalam Eddy & Reid, 2001). Perilaku bergerak dari tindakan kriminal semcam serangan terhadap orang lain atau properti (misal mencuri atau vandalism) hingga perilaku - perilaku yang secara sosial tidak dapat diterima, semacam membolos sekolah dan mengganggu anak yang lebih muda (Smart, Vassallo, Sanson, Dussuyer, 2004).

Lebih lengkap apa yang termuat pada Engglish Glosarry (http://glossary.adoption.com/anti+social-behavior.html), perilaku anti-sosial adalah perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma baku. Perilaku-perilaku ini memiliki variasi derajat, dan didasarkan pada lingkungan sosial dimana anak atau remaja tersebut hidup. Macam dari perilaku ini mencakup : membolos sekolah, terlibat perkelahian, lari dari rumah, sering berbohong, menggunakan alkohol dan obat - obatan terlarang, mencuri, perilaku vandalism, terbiasa memunculkan perilaku agresif dan kekerasan terhadap individu lain, melanggar peraturan sekolah, aturan rumah, dan hukum kriminal setempat.

Selanjutnya, berdasar uraian diatas, peneliti memberi definisi perilaku antisosial sebagai perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma-norma baku, baik aturan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun hukum yang dilakukan oleh remaja.

B.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Antisosial

Banyak faktor yang diduga berperan dalam munculnya perilaku antisosial, yang faktor-faktor tersebut sulit dilihat sebagai faktor-faktor terpisah. Perilaku

antisosial paling baik dijelaskan dengan penyebab ganda (multile causes) yang saling mempengaruhi (Shaw & Bell dalam Mash & Wolfe, 1999).

Rutter, Giller, & Hagell (1998) melihat bahwa perilaku antisosial dapat dipengaruhi faktor-faktor :

1. Peranan fitur-fitur individual, mencakup : genetik, komplikasi obstetric, kecerdasan, fitur temperament dan kepribadian, bias dalam proses kognitif seperti irasionalitas dalam memahami fakta atau informasi sosial, pengaruh alkohol dan obat-obatan, serta mediator - mediator biologis semacan metabolisme serotonin.

2. Peranan fitur-fitur psikososial, mencakup : pengaruh keluarga (karakter orang tua, besar keluarga, broken homes, abuse, dan pola asuh serta supervisi yang tidak efektif), peer, kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta pengangguran.

3. Pengaruh Masyarakat, mencakup : media massa, efek sekolah, variasi etnik, dan hukum.

Sedang Mash & Wolfe (1999) menjelaskan penyebab perilaku antisosial, yaitu :

1. Faktor biologis, mencakup : early temperament, genetik, dan neurobiologis, seperti : rendahnya serotonin (Pine dalam Mash & Wolfe, 1999), tingginya kadar testosteron McBurnett & Lahey dalam Mash & Wolfe, 1999), dan kadar timah hitam dalam tulang (Needleman dalam Mash & Wolfe, 1999).

2. Faktor Kognitif Sosial, mencakup : egosentrisme dan ketidakmatangan dalam berfikir (Selman dalam Mash & Wolfe, 1999), defisiensi kognitif karena kegagalan anak menggunakan perantara verbal dalam meregeluasi tingkah laku (Meichenbaum dalam Mash & Wolfe, 1999), dan distorsi dalam interpretasi informasi (Crick & dodge dalam Mash & Wolfe, 1999) 3. Faktor Keluarga, diantaranya : konflik pernikahan, perpisahan dari

keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, penerapan disiplin yang lemah, tidak menentu, atau tidak konsisten, kurangnya pengawasan orang tua atau dominasi berlebihan salah satu anggota keluarga (Hinshaw & Anderson dalam Mash & Wolfe, 1999)

4. Faktor sosial, mencakup : pengaruh lingkungan tempat tinggal dan sekolah, dan media

5. Faktor Budaya dan Etnis. Perbedaan budaya dalam mengekspresikan tingkah laku agresif sangat beragam, dan dalam budaya apapun, sosialisasi terhadap agresi ditemukan sebagai salah satu yang paling kuat untuk memprediksi tingkah laku antisosial (Mash & Wolfe, 1999).

F. PERAN AYAH

C. 1. Pengertian Peran Ayah (Fathering)

Guna mendapatkan definisi mengenai peran ayah (fathering), maka rujukan pertama adalah memahami arti dari peran orang tua (parenting) atau biasa dikenal sebagai peran pengasuhan. Menurut Shanock (dalam Garbarino & Benn, 1992), parenting adalah suatu peran yang berkaitan dengan tugas untuk

mengarahkan anak menjadi mandiri di masa dewasanya, baik secara fisik dan biologis. Parenting adalah suatu hubungan yang intens berdasarkan kebutuhan yang berubah secara pelan sejalan dengan perkembangan anak. Parenting adalah suatu perilaku yang pada dasarnya mempunyai kata-kata kunci yaitu hangat, sensitif, penuh penerimaan, bersifat resiprokal, ada pengertian, dan respon yang tepat pada kebutuhan anak (Garbarino & Benn, 1992). Pengasuhan dengan ciri-ciri tersebut melibatkan kemampuan untuk memahami kondisi dan kebutuhan anak, kemampuan untuk memilih respon yang paling tepat baik secara emosional afektif maupun instrumental. Selain itu keterlibatan dalam parenting mengandung aspek waktu, interaksi, dan perhatian (Andayani & Koentjoro, 2004).

Parenting berbeda dari parenthood. Menurut Shanock (dalam Garbarino & Benn, 1992), parenthood lebih merujuk pada masa menjadi orang tua dengan kewajiban memenuhi kebutuhan anak yang selalu berubah dari waktu ke waktu sesuai perkembangannya. Dalam kalimat lain, parenthood lebih memberi arti status sebagai orang tua.

Peran ayah atau fathering lebih merujuk dengan pengertian parenting. Hal ini karena fathering merupakan bagian dari parenting. Idealnya, ayah dan ibu mengambil peranan yang saling melengkapi dalam menjalankan rumah tangga dan perkawinan, termasuk di dalamnya berperan memberikan model yang lengkap bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan (Andayani & Koentjoro, 2004).

Berdasar pemahaman diatas, peran ayah (fathering) dapat dijelaskan sebagai suatu peran yang dimainkan seorang ayah dalam kaitannya dengan tugas

untuk mengarahkan anak menjadi mandiri di masa dewasanya, baik secara fisik dan biologis. Peran ayah sama pentingnya dengan peran ibu dan memiliki pengaruh pada perkembangan anak walau pada umumnya menghabiskan waktu relatif lebih sedikit dengan anak dibandingan dengan ibu. Hal ini karena, menurut Fromm (dalam Lugo & Hershey, 1979) cinta ayah didasarkan pada syarat tertentu, berbeda dengan ibu yang tanpa syarat. Dengan demikian cinta ayah memberi motivasi anak untuk lebih menghargai nilai-nilai dan tanggung jawab.

C. 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Ayah (Fathering)

Berikut ini akan diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua, yang berarti tercakup di dalamnya peran ayah :

1. Faktor personal orang tua

Kepribadian orang tua dan perasaan terhadap diri mereka sendiri dan terhadap peran mereka sangat mempengaruhi tindakan pengasuhan. Orang tua yang maladjusted (misal neurotik) menyebabkan suasana dan pendekatan terhadap kehidupan yang dikomunikasikan ke anak maladjusted pula (Sukadji, 1998). Selain itu, sikap dan keyakinan ayah mengenai pengasuhan juga mengarahkan perilaku ayah dan berpengaruh terhadap kurangnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan (Andayani & Koentjoro, 2004).

Selanjutnya, kualitas pernikahan, yang di dalamnya faktor personal berperan, juga mempengaruhi kepuasan pasangan terhadap pernikahannya, dan

menjadi perantara dalam cara pengasuhan anak Miller, Cowan, Hetherington, dalam Andayani & Koentjoro, 2004).

2. Karakteristik anak

Interaksi anak dan orang tua adalah bersifat resiprokral dengan prinsip pertukaran sosial (Simons, Whitbeck, Conger, & Melby, 1990, dalam Andayani & Koentjoro, 2004). Oleh karena itu, kualitas temperamental anak akan terbawa pada proses pengasuhan. Selain itu, urutan kelahiran juga mempengaruhi cara pengasuhan. Orang tua biasanya lebih berpengalaman saat mengasuh anak kedua. Anak sulung, misalnya dituntut lebih berprestasi dan bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya (Sukadji, 1998; Andayani & Koentjoro, 2004).

Jenis kelamin juga mempengaruhi sikap orang tua, terutama ayah. Secara konsisten ayah lebih terlibat langsung dalam pengasuhan anak laki-laki (Lamb, 1981). Ayah juga lebih terlibat dalam permainan yang menstimulasi fisik pada anak laki-lakinya (Berk, 1997). Ayah juga lebih menekankan pencapaian pretasi pada anak laki-laki (Lytton & Romney, dalam Berk, 1997).

3. Besar keluarga

Orang tua yang memiliki lebih sedikit anak ditemukan lebih sabar dan menggunakan lebih sedikit hukuman pada anak-anaknya. Mereka juga lebih banyak memiliki waktu untuk melakukan aktifitas bersama anak, seperti membantu pekerjaan sekolah anak, atau kebutuhan lain. Namun pada keluarga

kecil terkadang orang tua memberi penekanan yang berlebih sehingga anak menjadi mudah cemas (Sukadji, 1998)

4. Status sosial ekonomi

Perbedaan pengasuhan dalam kelas sosial dapat dilihat dari konteks perbedaan kondisi hidup. Misalnya, orang tua dari kelas menengah cenderung lebih mengendalikan, otoriter, menekankan ketaatan, dan cenderung menggunakan hukuman (Berk, 1997). Hal ini mungkin terkait dengan rasa tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki pengaruh dalam hubungan di luar rumah (Berk, 1997)

5. Pendidikan

Menurut Margolin (dalam Sukadji, 1988) yang penting dari tingkat pendidikan orang tua adalah adanya minat orang tua untuk tetap mengikuti perkembangan informasi. Mereka yang berpendidikan tinggi cenderung lebih mengembangkan diri daripada yang berpendidikan rendah. Selanjutnya, mereka cenderung lebih terbuka, luwes, dan mengikuti perkembangan dinamika sosial dan lebih menyadari diri sehingga mempermudah hubungan orang tua dan anak.

6. Kesukuan dan Budaya

Setiap suku bangsa memiliki keyakinan dan praktek pengasuhan yang berbeda. Beberapa melibatkan perbedaan dalam tuntutan yang terlihat adaptif

dengan nilai budaya dan konteks dimana orang tua dan anak berada (Hamner & Turner, 1990).

C. 3. Peran Ayah Dalam Keluarga

Peran ayah dan ibu dalam parenting menurut Hoffman (dalam Lamb, 1981) memiliki paling sedikit empat dimensi. Pertama, orang tua menjadi teladan bagi anak baik melalui perkataan maupun tindakannya. Kedua, orang tua memberikan disiplin pada anak dan memberikan penjelasan mengapa mereka mendukung tingkah laku tertentu dan tidak mendukung tingkah laku yang lain. Ketiga, orang tua sebagai orang yang utama dalam memenuhi kebutuhan kasih sayang anak. Keempat, orang tua bertindak sebagai penghubung antara anak dengan masyarakat yang lebih luas, dalam cara : (1) membawa tuntutan dan harapan masyarakat ke dalam rumah dan melaksanakannya pada anak; (2) berdasar pada posisi ayah dan ibu di masyarakat, mereka memberikan status tertentu pada anak yang khususnya menjadi penting ketika anak mulai memahami dunia luar di mana ia berpijak.

Sebagaimana diulas dalam sub bab sebelumnya, banyak faktor yang menentukan peran ayah dalam keluarga. Salah satunya adalah persoalan nilai-nilai budaya dimana keluarga tersebut berada. Beberapa penelitian di Amerika Serikat telah mencoba menggali mengenai bagaimana peran ayah dalam keluarga. Beberapa penelitian tersebut antara lain salah satunya dilakukan oleh Parsons (dalam Lamb, 1981). Berdasar hasil penelitiannya ia kemudian menyimpulkan bahwa peran yang lebih khusus untuk ayah yaitu merepresentasikan pengambil

keputusan, berorientasi pada tindakan, berlaku sebagai penghubung utama antara sistem keluarga dengan sistem sosial di luar keluarga, bertanggung jawab untuk mengenalkan anak pada peran jenis kelamin pada dunia yang lebih luas, dan mendorong anak untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan untuk beradaptasi dengan dunia. Sedangkan peran ibu lebih bersifat ekspresif, nurturan, empatik.

Selanjutnya, beberapa penelitian lain diantaranya oleh McAdoo (2002) menyimpulkan bahwa ayah dalam keluarga memainkan peranan sebagai: (1) Provider (penyedia dan pemberi fasilitas), (2) Protector (pemberi perlindungan), (3) Decision Maker (pembuat keputusan), (4) Child Specialiser and Educator (pendidik dan yang menjadikan anak sosial) dan (5) Nurtured Mother (pendamping ibu).

Menurut Riley & Shalala (2000) peran ayah ada empat yaitu: (1) Modeling adult male behavior, (2) Making Choices, (3) Problem Solving abilities, (4) Providing Finansial and Emotional Support. Sedangkan Evans (1999) menyebut peranan ayah pada umumnya itu dengan Five Ps yaitu: (1) Problem-Solver, (2) Playmate, (3) Punisher, (4) Provider, dan (5) Preparer. Selanjutnya, Hilliard (1996) menemukan peran ayah dalam hubungannya dengan anak menjadi 3 faktor yaitu Communication, Commitment, dan Religiosity. Sedangkan Jain, Belsky dan Crnic (1996) menyimpulkan peran ayah kedalam 4 tipe yang ditentukannya yaitu (1) Caretakers, (2) Playmates-Teacher, (3) Disciplin-arians, dan (4) Disengaged. Hal tersebut beda dengan Hart (1999) yang tegas langsung mengatakan arti keterlibatan ayah bagi anak sebagai:

(1) Economic Provider

Dalam pandangan tradisional, ayah dilihat sebagai sumber pendukung finansial dan perlindungan bagi keluarga. Sekalipun ayah tidak tinggal bersama anak-anaknya, mereka tetap dituntut memberikan kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan anak akan pangan, sandang, dan papan. Dengan tidak mampu menyediakan pendukung ekonomi bagi keluarga, akan mempengaruhi interaksi antara anak dengan ayah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ayah yang bekerja sepanjang waktu mungkin memiliki keterbatasan waktu dalam berinteraksi dengan anaknya, namun mereka tetap menjadi model yang positif dan penting bagi anak-anaknya. Ada banyak bukti bahwa dengan menjadi penyedia ekonomi, ayah telah berperan dalam perkembangan anak. Dengan ayah memenuhi kebutuhan finansial anak, anak merasa aman karena kebutuhannya dalam proses pertumbuhan dijamin pemenuhannya.

(2) Friend and Playmate

Beberapa penelitian telah menunjukkan bila ayah sering dianggap sebagai ”fun parent” dan lebih memiliki waktu untuk bermain dengan anak-anaknya daripada ibu. Ayah cenderung berhubungan dengan anaknya dengan memberi stimulasi aktifitas fisik. Selain itu, melalui permainan dengan anak, ayah dapat bergurau/humor yang sehat, dapat menjalin hubungan yang baik sehingga problem, kesulitan dan stress dari anak dapat dikeluarkan, pada akhirnya tidak mengganggu belajar dan perkembangannya.

(3) Caregiver

Ayah ayah dapat dengan sering melakukan stimulasi afeksi dalam berbagai bentuk sehingga membuat anak merasa nyaman dan penuh kehangatan. Bahkan banyak penelitian telah menunjukkan bila ayah dapat sehangat dan merawat anak sebaik ibu.

(4) Teacher and Role Model

Ayah, sebagaimana ibu, bertanggung jawab tentang apa saja yang diperlukan anak untuk kehidupan selanjutnya dalam berbagai kehidupan melalui latihan dan teladan yang baik sehingga berpengaruh positif bagi anak. Pelajaran hidup ini mulai dari bentuk paling sederhana yang diberikan ketika anak masih balita, misal mengenai abjad dan berhitung, hingga anak tumbuh lebih besar, misal membantu dalam pekerjaan rumah, atau melatih anak bagaimana bergaul dengan orang lain. Seringkali, ayah mengajar anak lebih melalui model. Contohnya, seorang ayah dapat mengajarkan anak mengenai empati dengan cara menunjukkan sikap sensitif dan perilaku menolong orang lain.

(5) Monitor and Disciplinarian

Bertentangan dengan keyakinan umum, ayah bukanlah pemeran utama dalam mendidik disiplin pada anak. Khususnya di dua tahun pertama usia anak, ibu yang lebih mengajarkan disiplin pada anak. Namun demikian, ayah juga memenuhi peran penting ini dengan memonitor/mengawasi perilaku anak, terutama begitu ada tanda-tanda awal penyimpangan sehingga disiplin anak bisa segera ditegakkan.

(6) Protector

Ayah mengontrol dan mengorganisasi lingkungan anak sehingga anak terbebas dari kesulitan resiko/bahaya, serta mengajarkan bagaimana anak seharusnya menjaga keamanan diri mereka terutama selagi ayah atau ibu tidak bersamanya, misalnya agar tidak berbicara dengan orang asing.

(7) Advocate

Ayah menjamin kesejahteraan anaknya dalam berbagai macam bentuk, termasuk memenuhi kebutuhan anak ketika berda dalam institusi lain di luar keluarga. Selain itu, ayah siap membantu, mendampingi dan membela anak jika ada kesulitan/masalah, dengan demikian anak merasa aman, tidak sendiri, dan ada tempat untuk berkonsultasi, dan itu adalah ayahnya sendiri. Contohnya, penelitian telah menunjukkan bila keterlibatan ayah dalam kegiatan sekolah anaknya berhubungan dengan baiknya prestasi belajar anak.

(8) Resource

Dengan berbagai cara dan bentuknya, ayah dapat mendukung keberhasilan anak dengan memberikan dukungan di belakang layar. Contohnya, seorang ayah dapat menyediakan dukungan emosional bagi ibu dan membantu kegiatan perawatan anak. Selain itu, ayah dapat juga memenuhi kebutuhan anak dengan menghubungkan anak dengan keluarga besar atau sumber-sumber masyarakat. Dengan memperkenalkan anak pada keluarga besar, ayah melakukan transmisi sejarah keluarga dan pengetahuan budaya pada anak. Secara khusus pada anak yang lebih tua, hubungan dengan sumber-sumber masyarakat dapat menolong anak membangun kemampuan sosialnya.

Selanjutnya, National Center on Father and Families (2001) berhasil mengembangkan indikator ayah sebagai kerangka kerja/alat untuk penelitian kuantitatif maupun kualitatif sebagai berikut: (1) father presence - engagement, availability and responsibility; (2) care-giving - nurturance and maintenance of child's well-being, health and appearance; (3) social competence - efforts to develop and enhance child's social competence and academic achievement; (4) cooperative parenting - parents and other caregivers have a supportive, interdependent relationship aimed at optimal child development; (5) fathers' healthy living - serving as a role model through healthy lifestyle, education and appropriate social behaviors; and (6) material and financial contributions - engaging in consistent activities that provide material and financial support to children.

Bagiamana peran ayah dalam budaya Indonesia sendiri tampaknya masih sangat terbatas penelitiannya. Oleh karena itu, menjadi sebuah alasan pula untuk mengadakan penelitian ini. Selanjutnya, atas pertimbangan kelengkapan definisi dan keluasan cakupan, penelitian ini menggunakan indikator-indikator yang diberikan Hart (1999) sebagai aspek-aspek dari peran ayah dalam keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian kualitatif bertujuan menerangkan gejala tingkah laku manusia menurut penghayatan dan sudut pandang pelaku sendiri (Bogdan & Taylor, 1995). Penelitian kualitatif memberi penekanan pada dinamika dan proses serta lebih memfokuskan diri pada variasi pengalaman dari individu – individu atau kelompok – kelompok yang berbeda (Patton, 1990

B. SUBYEK PENELITIAN DAN SAMPEL

B.1. Kriteria Subyek Penelitian

Penelitian ini mengambil subyek penelitian berdasarkan kriteria: 1) Remaja berusia antara 16 – 20 tahun.

2) Berperilaku antisosial, dibuktikan oleh keberadaan remaja tersebut pernah menjalani hukuman pidana atas perilaku melanggar Undang-Undang Pidana. 3) Masih tinggal atau berhubungan dengan ayah kandung.

B.2. Jumlah Subyek Penelitian

Menurut Sarantoks (1993, dalam Poerwandari, 2001), prosedur pengambilan subyek penelitian dalam penelitian kualitatif umumnya menampilkan karakteristik-karakteristik tertentu, antara lain:

1. Diarahkan tidak pada jumlah sampel yang besar, melainkan pada kasus-kasus tipikal sesuai kekhususan masalah penelitian;

2. Tidak ditentukan secara kaku sejak awal, tetapi dapat berubah baik dalam hal jumlah maupun karakteristik sampelnya, sesuai dengan pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian;

3. Tidak diarahkan pada keterwakilan (dalam arti jumlah / peristiwa acak) melainkan pada kecocokan konteks.

Dengan karakteristik-karakteristik tersebut, jumlah subyek dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditentukan secara tegas di awal penelitian. Selanjutnya dalam proses penelitian, peneliti mengambil tiga orang subyek.

B.3. Teknik Pengambilan Subyek Penelitian

Penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan pendekatan purposif. Subyek penelitian tidak diambil secara acak melainkan justru dipilih mengikuti kriteria tertentu. Teknik pengambilan subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah theory-based/operational construc sampling (pengambilan subyek penelitian berdasarkan teori atau berdasarkan konstruk operasional). Subyek penelitian ditentukan dengan kriteria tertentu berdasarkan dengan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan agar subyek penelitian sungguh-sungguh mewakili fenomena yang dipelajari (Poerwandari, 2001). Dalam penelitian ini, kriteria subyek penelitian adalah sebagaimana disebutkan dalam sub bab sebelumnya (B.1. Kriteria Subyek Penelitian).

C. METODE PENGAMBILAN DATA

Data yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah data deskriptif, berupa gambaran penerimaan remaja dengan perilaku antisosial terhadap peran ayah. Untuk itu, metode perolehan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara.

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Poerwandari, 2001). Wawancara kualitatif dilaksanakan jika peneliti bermaksud untuk mendapatkan pengetahuan tentang makna-makna subyektif yang dipahami individu sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut.

Pada penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara dengan pedoman umum. Dalam proses wawancara ini peneliti dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum di mana di dalamnya terdapat isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, atau mungkin tanpa ada suatu bentuk pertanyaan yang eksplisit. Selain untuk menjadi pengingat bagi peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas, pedoman ini juga berfungsi sebagai daftar pengecek (checklist) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan.

D. ALAT PENGUMPUL DATA

Alat pengumpul data yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah peneliti, kuesioner, pedoman umum wawancara, alat perekam, kertas, dan alat untuk mencatat.

D.1. Peneliti

Peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian kualitatif karena peneliti berperan besar dalam seluruh proses, mulai dari pemilihan topik, mendekati topik, mengumpulkan data, menganalisa dan menginterpretasi (Poerwandari, 1998).

D.2. Pedoman Umum Wawancara

Pedoman umum wawancara ini digunakan sebagai acuan bagi jalannya pengambilan data, dan untuk menjaga agar wawancara tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Melalui penyusunan pedoman umum wawancara tersebut dimungkinkan bagaimana sebuah pertanyaan akan dijabarkan dalam suatu kalimat tanya sehingga pertanyaan yang diajukan sesuai dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung. Dengan demikian memungkinkan subyek penelitian mampu memberikan respon dengan nyaman, akurat, dan jujur mengenai masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian.

Menurut Bungin (2001) pedoman wawancara ini juga memiliki fungsi: 1. Membimbing alur wawancara terutama mengarahkan tentang hal-hal yang

harus ditanyakan;

2. Untuk mengantisipasi melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan masalah penelitian;

3. Dapat meningkatkan kredibilitas penelitian karena secara ilmiah wawancara yang dilakukan dapat meyakinkan orang lain bahwa apa yang dilakukannya dapat dipertanggung-jawabkan secara tertulis.

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibaca dalam lampiran.

D.3. Alat Perekam, Kertas, Dan Alat Untuk Mencatat

Alat perekam audio digunakan untuk kemudahan dalam merekam hasil wawancara. Pencatatan dilakukan untuk menunjang data yang terekam melalui perekam, sedang lembaran untuk data kontrol dan jalannya wawancara / observasi.

E. PELAKSANAAN PENGAMBILAN DATA

E.1. Tahap Persiapan

Persiapan penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

i) Penyusunan Pedoman Wawancara. Penyusunan pedoman wawancara dimulai terlebih dahulu dengan menyusun landasan teori yang digunakan. Selanjutnya, berdasar dari landasan teori tersebut disusunlah sejumlah pertanyaan yang menjadi pedoman wawancara. Setelah pedoman wawancara tersusun, maka dilakukan expert judgement pada pembimbing untuk mengetahui apakah pedoman wawancara tersebut sudah mencakup seluruh aspek yang ingin digali dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil akhir dari Pedoman Wawancara yang tersusun dan disetujui pembimbing dapat dibaca pada lampiran.

ii) Menyiapkan alat – alat penelitian seperti tape recorder, alat pencatat, serta (kertas dan alat tulis), serta pedoman wawancara itu sendiri.

E.2. Tahap Pengambilan Data

Peneliti melakukan wawancara terhadap subyek. Subyek pertama diwawancara di rumahnya. Subyek ketiga diwawancara di UPT. BK UMM. Data subyek pertama dan ketiga diambil pada kurun Oktober 2008 sampai Maret 2009. Sedangkan subyek kedua diwawancara di PSMP Handayani tempat subyek menjalani masa rehabilitasi. Data diambil pada tahun 2007 saat peneliti belum mengajukan proposal penelitian. Setiap subyek diwawancara sebanyak tiga kali.

F. PROSEDUR ANALISA DATA

Analisa data menurut Patton (1990) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Smith dalam Poerwandari (1998) menyatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam melakukan analisa data, yaitu:

1. Menuangkan hasil wawancara menjadi transkrip

2. Membaca transkrip / verbatim secara berulang – ulang hingga dapat memahami kasus tersebut

3. Menuliskan tema – tema atau kata – kata kunci yang merupakan inti dari teks yang dibaca

4. Membuat analisa hubungan antara tema – tema yang ada

5. Menyusun daftar tema – tema serta kategori – kategori yang ada, sehingga terbentuk suatu pola hubungan antar kategori.

G. METODE ANALISA DATA

Dua strategi umum yang digunakan dalam menganalisa studi kasus adalah: 1)mendasarkan pada proposisi teoritis; dan 2) membangun deskripsi kasus (Yin, 2004). Pada penelitian ini digunakan strategi analisa dengan mendasarkan pada proposisi teoritis. Dalam strategi ini, sejak awal tujuan dan desain studi kasus dibuat dengan sejumlah proposisi teoritis yang tercermin dalam pertanyaan penelitian, tinjauan literatur dan pemahaman hal-hal baru. Proposisi teoritis yang dijadikan dasar kemudian kemudian membentuk perencanaan pengumpulan data dan membantu peneliti untuk memusatkan diri pada data tertentu. Dengan cara ini, proposisi teoritis tentang hubungan timbal balik dapat menjawab pertanyaan “apa” dan “bagaimana”.

Selanjutnya ada dua macam proses analitis yang biasa dilakukan dalam menganalisa hasil penelitian, yaitu: dilakukan secara intra kasus dan antar kasus. a) Analisa Intra Kasus

Miles dan Huberman (1994) menyatakan bahwa proses analisis intra kasus dilakukan untuk mengetahui apa (what) apa yang terjadi pada setiap kasus, dan bagaimana (how) hal tersebut terjadi, mengapa (why) hal tersebut terjadi, penjelasan logis (logical explanation) untuk memahami fenomena yang diteliti tersebut. Walaupun desain penelitian adalah multiple case study, analisa intra kasus dilakukan seolah-olah setiap kasus adalah kasus tersendiri dan diperlakukan sebagai single case study. Gambaran yang diperoleh dari masing-masing kasus dalam penelitian akan menegaskan sejumlah proposisi teoritis yang menjadi dasar untuk generalisasi analitis dari masing-masing masalah yang diteliti.

b) Analisa Antar Kasus

Miles dan Huberman (1994) menyatakan bahwa masing-masing kasus unik. Walaupun begitu, analisis antar kasus perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran umum yang terjadi pada masing-masing kasus. Analisa yang digunakan adalah pendekatan strategi orientasi pada variabel. Analisis dilakukan dengan cara mencari tema dalam setiap kasus.

Pada penelitian ini lebih mengutamakan kedalaman sehingga analisis dilakukan terlebih dalam bentuk intra kasus. Data yang berasal dari wawancara dan observasi per-kasus dialihkan menjadi teks tertulis untuk dianalisa. Selanjutnya, untuk mengetahui gambaran umum yang terjadi pada masing-masing kasus dilakukan analisis antar kasus.

BAB IV

ANALISIS DATA

E. GAMBARAN UMUM SUBYEK

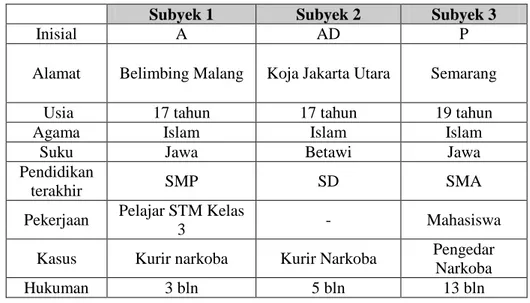

Tabel 4.1. Gambaran Umum Subyek

Subyek 1 Subyek 2 Subyek 3

Inisial A AD P

Alamat Belimbing Malang Koja Jakarta Utara Semarang

Usia 17 tahun 17 tahun 19 tahun

Agama Islam Islam Islam

Suku Jawa Betawi Jawa

Pendidikan

terakhir SMP SD SMA

Pekerjaan Pelajar STM Kelas

3 - Mahasiswa

Kasus Kurir narkoba Kurir Narkoba Pengedar Narkoba

Hukuman 3 bln 5 bln 13 bln

F. ANALISIS INTRA KASUS

B. 1. SUBYEK 1 B.1.1. Observasi

A berperawakan dengan tinggi badan + 163 cm dan berat + 43 kg. A berkulit coklat gelap dengan beberapa luka bekas koreng di kedua lengan tangannya yang menurut pengakuannya itu adalah penyakit rabi, penyakit yang ia dapat dari lapas, akibat air kotor. A memiliki potongan rambut bergaya Indian Tomahawk, panjang + 5 cm yang disisir tegak ke atas dikumpulkan di bagian tengah.

Pada pertemuan pertama, A sama sekali tidak berani bertatap muka. A menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan peneliti dengan suara yang kurang keras dan pendek-pendek. Pada pertemuan ke dua A mulai berani bertatap muka dengan peneliti, namun lebih sering menghindari kontak mata. Sama dengan saat wawancara pertama, A menjawab pertanyaan peneliti dengan jawaban yang pendek-pendek.

B.1.2. Gambaran Subyek

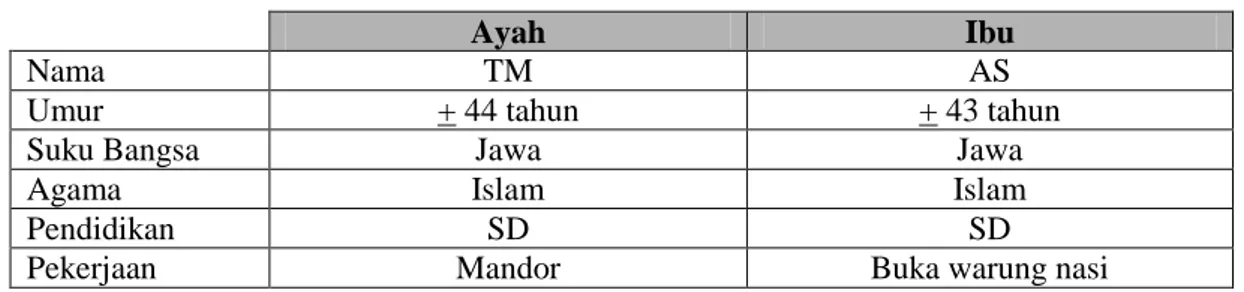

A adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Ayah A bekerja sebagai mandor kuli dan ibunya bekerja sebagai pedagang nasi. Berikut data orang tua dari A :

Tabel 4.2. Identitas Orang Tua A

Ayah Ibu

Nama TM AS

Umur + 44 tahun + 43 tahun

Suku Bangsa Jawa Jawa

Agama Islam Islam

Pendidikan SD SD

Pekerjaan Mandor Buka warung nasi

Kakak perempuan A, selepas lulus SMP, bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik boneka di Jakarta. Kakak perempuan A tidak melanjutkan sekolah karena kondisi ekonomi saat itu yang belum mapan, sehingga diputuskan ia harus mengalah agar A dapat melanjutkan sekolah. Sekitar 3 tahun terakhir, semenjak ibu membantu ekonomi keluarga dengan berjualan nasi, ekonomi keluarga mulai sedikit membaik. Kebutuhan sekolah A dapat lancar terpenuhi, begitupun ayahnya bisa membeli sepeda motor untuk aktivitas sehari – harinya.

Meskipun saat masih kanak – kanak ekonomi keluarga belum mapan, namun A sudah dimanja orang tuanya. Apapun permintaannya selalu diusahakan orang tuanya agar terpenuhi. Namun semenjak ia masuk STM, disaat ekonomi keluarga malah sudah membaik, A merasakan perubahan sikap dari ke dua orang tuanya. Permintaan – permintaannya seringkali tidak dipenuhi orang tuanya, baru dipenuhi biasanya setelah A merengek – rengek dan menarik – narik baju ibunya. Beberapa permintaannya yang hingga saat ini belum dipenuhi orang tuanya adalah : permintaannya untuk dibelikan sepeda motor dan permintaannya agar uang sakunya ditambah. Uang saku A sehari – harinya adalah sebesar sepuluh ribu rupiah, yang mana lima ribunya habis untuk PS dan sisanya untuk jajan. A tidak mengeluarkan uang untuk transportasi karena sekolahnya dekat dan ia biasa jalan kaki.

Sehari-hari A adalah pelajar kelas satu sebuah STM swasta. Walau demikian, menurut pengakuan A sendiri, ia sering membolos sekolah. Seringkali ia membolos sekolah untuk kemudian bermain PS atau duduk nongkrong di warung bersama teman-temannya, kadang minum minuman beralkohol dan juga menggunakan ganja. Begitupun bila malam hari, A yang sekolah siang begitu sore sampai rumah biasanya istirahat sejenak, dan setelah ayahnya berangkat kerja lagi, A pun berangkat untuk main bersama teman – temannya. Ayah A, yang memang pendiam dan jarang marah, tidak tahu dengan perilaku A ini. Sedang ibunya juga jarang mengetahui karena bila malam hari biasanya berdagang sampai dini hari baru pulang.

Menurut pengakuan A, di daerahnya memang anak – anak seusianya banyak yang juga mengkonsumsi ganja. Bahkan banyak pula anak – anak yang usianya lebih muda, seperti anak – anak yang masih duduk di bangku SMP. Sedangkan para orang dewasa, seperti orang tua maupun tetangga –tetangganya, biasanya tidak perduli, bahkan banyak yang juga memakai dan memanfaatkan mereka untuk menjadi kurir. Sedangkan A sendiri mengkonsumsi ganja lebih karena ikut – ikutan teman, sebagai bagian dari pergaulan.

Sekitar bulan november 2005, A ditangkap polisi karena tertangkap tangan membawa ganja. Namun demikian A bukanlah seorang pengedar ataupun kurir ganja meski memang mengkonsumsinya. Saat itu ia hanya dititipi barang oleh T, teman sekampungnya yang saat ini masih buron. Walau demikian, karena tidak tahan dengan pemukulan yang diterima waktu pemeriksaan oleh Polisi, A terpaksa mengaku bahwa dirinya memang kurir. A kemudian dijatuhi hukuman 3 bulan subsider 1 bulan. Seusai menghabiskan hukumannya A kembali ke keluarga dan melanjutkan sekolahnya.

B.1.3. Hasil Wawancara

A menilai tugas terpenting seorang ayah adalah mencari nafkah untuk menghidupi keluaga. Terkait tugas ini, A menilai ayahnya cukup bertanggung jawab dan saat ini sudah cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini berbeda dengan saat A masih kecil, dimana ekonomi keluarga belum terlalu mapan sehingga kakak perempuannya tidak bisa melanjutkan sekolah sebagaimana dirinya. Menurut A, ekonomi keluarga membaik setelah ibunya membantu

dengan berjualan nasi. Walau demikian, A tetap menganggap ayahnya sudah cukup bertanggung jawab, karena sudah bisa memenuhi kebutuhan makan sehari – hari.

Kalaupun ibu harus bekerja untuk membantu ekonomi kelurga dan ia sendiri masih merasa uang saku sekolahnya kurang karena setiap harinya ia hanya mendapat uang saku sepuluh ribu rupiah - yang mana lima ribu rupiahnya biasa ia habiskan untuk bermain PS, A merasa ayahnya sudah bekerja keras untuk bisa menafkahi keluarga, bahkan meskipun sesungguhnya ayahnya menderita sakit tekanan darah tinggi.

Kerja keras ayahnya ini membuat A di satu sisi kagum, namun di sisi yang lain merasa kasihan. Karena rasa kagumnya, A ingin meniru ayahnya dalam bekerja keras. Dan karena rasa kasihannya ia ingin secepatnya bisa pulang, sekolah lagi, belajar komputer, dan membantu ekonomi keluarga dengan bekerja di tempat ayahnya, sesuai janji ayahnya saat ia cuti kemarin.

Namun demikian, untuk memenuhi tanggung jawabnya, ayahnya bekerja sangat keras, bahkan sekalipun menderita tekanan darah tinggi. Namun karena kerja kerasnya, ayah juga menjadi jarang bisa berkumpul dengan keluarga dan mengobrol dengan A. Ayah tidak lagi bisa menunjukkan kehangatan bagi A

(ceregiver). A hanya mengobrol dengan ayahnya setiap kali makan malam yang

kadang dilakukan bersama – sama duduk satu meja, namun obrolan ini hanya menyangkut topik – topik umum, semisal ayahnya menyuruh A untuk menambah nasi atau lauk.

Dengan kata lain, ayahnya dapat dikatakan kurang lagi perduli dengan A, baik dalam pendidikan maupun dalam pergaulannya. Di dalam pendidikan, Ayah kadang menanyakan bagaimana sekolah A dan juga menyuruh A untuk belajar. Namun antara ayah dengan ibu, ibu lebih sering yang mengingatkan A untuk belajar, meskipun itu dilakukan sambil lalu seperti sambil mengobrol dengan tetangga di luar rumah. Setelah mengingatkan untuk belajar, ayah biasanya juga lalu pergi untuk bekerja lagi.

Karena kurangnya pengawasan ini, membuat A juga tidak merasa terdorong untuk lalu belajar dan menuruti nasehat ayahnya. Biasanya, malam hari begitu ayah berangkat kerja lagi, A akan segera pergi main ke PS atau duduk – duduk nongkrong bersama teman – temannya.

Sedangkan dalam pendidikan agama, ayahnya kurang begitu memperhatikan. Ayah, dan juga ibu, tidak pernah mengajarkan maupun memberi contoh A bagaimana beribadah. Namun ibunya, saat A masih kanak – kanak dulu kadang mengingatkan dirinya untuk mengaji seperti teman-teman yang lain, dan hal ini berbeda dengan ayahnya yang tidak pernah sama sekali menyuruh dirinya untuk mengaji. Hal ini membuatnya tidak terlalu bermasalah sekalipun jarang sholat dan juga tidak bisa mengaji dengan baik.

Selain itu, ayah juga kurang perduli apakah ia memiliki masalah ataukah tidak. Ayahnya hampir tidak pernah menanyakan bagaimana kondisi A, punya masalah ataukah tidak, ada yang mengganggu ataukah tidak. Selama ini, lebih sering ibunya yang membantu dan membela bila A mendapat masalah.

Begitupun saat A tertangkap polisi. Ayah A tidak bisa mendampingi A selama proses pemeriksaan dan persidangan, serta tidak pernah menjenguk A di tahanan. Hal ini dikarenakan ayah A menderita darah tinggi sehingga takut bilamana melihat A di tahanan ataupun ia mengikuti persidangan, maka ia pingsan.

Selain kurang peduli, ayahnya hampir tidak pernah menegur ataupun menghukum A meski hampir setiap hari A main dan pulang malam, bahkan malah seringkali membela dirinya bila ia dimarahi ibunya.

Hal ini kadang membuatnya bingung harus menurut yang mana. Namun ia biasanya hanya diam dan masuk kamar. A tidak kemudian merasa bersalah karena telah pulang malam dan menyebabkan kedua orang tunya bertengkar.

Dalam ingatan A, ayahnya hanya pernah menegurnya ketika mengetahui A merokok dengan berkata bila A boleh merokok jika sudah bekerja nantinya. Ayah A sendiri seorang perokok. Karena teguran ini, A tidak berani merokok bila berada di rumah. Namun karena ayah sendiri tidak pernah mengawasi, A di luar rumah tetap merokok meskipun sembunyi – sembunyi. Sikap ayahnya ini, selain karena ayahnya memang tidak pernah tahu kegiatan A, memang demikianlah watak ayahnya. A memang melihat ayahnya memang seseorang yang tidak banyak bicara dan sesungguhnya baik.

Walau demikian, A merasa takut terhadap ayahnya meskipun ayahnya tidak pernah memarahi dirinya, Sikap pendiam ayahnya ternyata malah membuat A merasa segan, bahkan untuk meminta uang saku sekalipun ia meminta pada ibunya, apalagi bila harus bercerita bila ia memiliki masalah. Setiap ia mendapat

masalah, A tidak berani berbagi dengan ayahnya dan akan berusaha menyelesaikan sendiri.

Hal ini dirasa A membuat ayahnya menjadi kurang dekat lagi dengan dirinya dan hubungan keduanya menjadi kurang hangat berbeda dengan saat ia masih kecil dimana ayahnya sering mengobrol dengan dirinya dan bahkan mengajaknya jalan-jalan.

Hal ini berbeda dengan hubungan antara A dengan ibunya, yang sampai sekarang masih hangat, sering mengobrol bersama, dan biasa bercanda. Hal ini membuatnya merasa sedih bilamana berpisah dengan ibu, sebuah perasaan yang tidak begitu ia rasakan bilamana berpisah dengan ayah.

Selanjutnya, karena sikap ayahnya tersebut, ia juga menjadi merasa sepi bila di berada di rumah. Ayahnya sibuk bekerja, begitupun ibu, dan kakak yang sebenarnya juga dekat dengan dirinya kini tidak lagi tinggal di rumah karena juga bekerja. Oleh karena itu, ia kemudian berusaha mencari hiburan dengan bermain bersama teman – temannya, mulai dari nongkrong bareng, merokok, hingga kemudian coba – coba mengkonsumsi ganja.

Walau demikian, hal ini tetap membuat A sedikit merasa kecewa karena ia melihat ayahnya tidak lagi seperti dulu. Selain itu, sesungguhnya A tetap lebih merasa senang bilamana ia memiliki ayah yang bisa membantunya bila ia mengalami masalah. Namun sekali lagi, kondisi yang ada membuatnya ia harus menerima. Oleh karena itu, sesungguhnya A sangat berharap ayahnya berubah dan kembali lagi seperti dulu, dimana hubungan mereka sangat dekat.