2.1 Bio-Ekologi Orangutan 2.1.1 Klasifikasi

Nama orangutan merujuk pada kata orang (manusia) dan hutan yang berarti

“manusia hutan” (Galdikas 1978). Sebelum genus Pongo digunakan, Ourangus

merupakan sebutan untuk keluarga kera besar dengan nama spesies Ourangus

outangus. Nama ini tidak digunakan lagi setelah Internasional Commission for Zoological Nomenclature (ICZN) memberikan sebutan Pongo untuk genus

keluarga kera besar ini (Groves 1972). Pengklasifikasian yang didasarkan pada perbandingan anatomi dan imunologi menunjukkan bahwa orangutan bersama-sama dengan tiga kera besar lainnya adalah kerabat paling dekat dengan manusia di dalam dunia hewan (Napier dan Napier 1985). Primata yang tergolong kera besar yaitu simpanse, gorila, bonobo dan orangutan yang kesemuanya merupakan famili Pongidae (Cawlishaw dan Dynbar 2000).

Berdasarkan Meijaard dan Rijksen (1999), orangutan dibagi kedalam dua subspesies yaitu orangutan sumatra (Pongo abelii) dan orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus). Pembagian menjadi dua subspesies orangutan berdasarkan perbedaan geografi, morfologi muka, distribusi rambut, badan dan perbedaan bentuk karakter rambut. Saat ini pengklasifikasian terhadap orangutan sudah mengalami perkembangan melalui penelitian dan pengujian terhadap genetiknya, sehingga dapat diketahui populasi orangutan di Sumatera berbeda spesies dengan populasi orangutan di Kalimantan (Mackinnon 1975 dalam Singleton 2000).

Poirier (1964) dalam Groves (1972) mengklasifikasikan orangutan sebagai berikut: Kerajaan : Animalia Subkingdom : Metazoa Filum : Chordata Subfilum : Vertebrata Kelas : Mamalia Ordo : Primata

Subordo : Primata

Famili : Pongidae

Genus : Pongo (Lacepede, 1799) Spesies : Pongo pygmaeus Linnaeus

Subspesies : Pongo pygmaeus abelii Lesson, 1827

Pongo pygmaeus pygmaeus Linnaeus, 1760 2.1.2 Morfologi

Ciri-ciri orangutan digambarkan oleh Supriatna dan Wahyono (2000), bahwa warna rambut orangutan sumatera lebih terang jika dibandingkan dengan orangutan kalimantan. Warna rambut orangutan sumatera coklat kekuningan dan umumnya agak tebal atau panjang, sedangkan orangutan kalimantan memiliki warna rambut coklat tua sampai kehitaman. Perkembangan umur juga berpengaruh terhadap warna rambut, yaitu semakin tua umur orangutan maka warna rambut akan semakin gelap atau kecoklatan. Orangutan jantan dewasa memiliki ukuran tubuh dua kali lebih besar dari ukuran tubuh betina, yaitu 125-150 cm. Orangutan jantan dewasa di alam memiliki berat tubuh 50-90 kg, sedangkan untuk orangutan peliharaan dapat mencapai 150-an kg. Berat tubuh orangutan betina pada orangutan liar berkisar antara 30-50 kg dan dapat mencapai 70-an kg. Orangutan jantan dewasa mempunyai kantung suara (air sack) yang terdapat pada lehernya yang berfungsi untuk mengambil serta mengumpulkan beberapa liter udara. Kantung ini juga berfungsi untuk membuat suara panjang (long call) (MacKinnon 1972).

Rijksen (1978) menyatakan bahwa morfologi dan perilaku orangutan sumatera dapat digolongkan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Orangutan betina dibagi kedalam empat tahap, yaitu bayi, anakan, remaja, dan dewasa, sedangkan untuk orangutan jantan terbagi dalam lima tahap, yaitu bayi, anakan, remaja, pra-dewasa, dan dewasa. Galdikas (1978) menggolongkan orangutan jantan dan betina kedalam jantan/betina dewasa umur muda dan jantan/betina umur lanjut.

Berdasarkan Rodman (1988), perbedaan morfologi dan perilaku orangutan sumatera (Pongo abelii) berdasarkan kelas umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

a. Bayi (infant)

Umur antara 0-2,5 tahun dengan berat tubuh berkisar antara 2-6 kg memiliki warna rambut jauh lebih terang, putih pada sekeliling mata dan bagian mulutnya terdapat bercak-bercak di seluruh tubuhnya. Bayi orangutan sangat tergantung pada induknya baik untuk mendapatkan makanan (menyusu) dan pergerakannya (bayi akan selalu berpegang pada induknya pada saat berpindah dari pohon ke pohon).

b. Anakan (juvenil)

Umur antara 2,5-5 tahun, memiliki berat tubuh berkisar antara 6-15 kg. Kulit wajah lebih gelap dari yang bayi dan bercak-bercak putih semakin kabur. Biasanya anakan masih berpindah bersama dengan induknya, tetapi tidak berpegangan lagi dengan induknya. Anakan orangutan masih menggunakan sarang yang sama dan masih menyusu.

c. Remaja (adolescent)

Umur antara 5-8 tahun dan memiliki berat tubuh antara 15-30 kg. Wajah orangutan remaja masih lebih terang dari yang benar-benar dewasa dan masih memiliki rambut yang panjang di sekitar mukanya. Pergerakannya sudah lepas dari induknya atau dengan individu lain. Orangutan remaja memiliki tingkat sosial yang tinggi. Betina remaja akan mencari jantan sebagai pasangan selama masa birahi seksual, jantan remaja sudah mulai berusaha melakukan kopulasi dengan betina remaja dan akan berpasangan dengan betina yang sangat sosial.

d. Jantan Pra Dewasa (sub adult male)

Umur antara 8-13 tahun atau 15 tahun dan memiliki berat tubuh berkisar antara 30-50 kg. Ukuran tubuh lebih besar dari yang betina tetapi lebih kecil dari jantan dewasa. Wajah sudah gelap dan terlihat bantalan pipi serta kantong suara mulai berkembang. Orangutan pra dewasa sudah mulai bersuara mirip dengan

“long call” dan berpasangan dengan betina yang sangat sosial. Pada tahapan ini

orangutan sudah dewasa secara seksual dan akan menghindari perjumpaan langsung dengan orangutan jantan dewasa.

e. Betina Dewasa (adult female).

Orangutan betina dapat dikatakan dewasa pada umur 8 tahun keatas dan memiliki berat tubuh berkisar antara 30-50 kg. Wajah sangat gelap dan kadang

memiliki janggut. Pada masa estrus akan selalu berpasangan dengan jantan. Orangutan betina dewasa kadang bergerak bersama betina lain. Biasanya telah beranak dan selalu diikuti anaknya.

f. Jantan Dewasa (adult male).

Orangutan jantan dikatakan dewasa pada umur 13 atau 15 tahun keatas dan memiliki berat tubuh antara 50-90 kg. Ukuran tubuhnya sangat besar, memiliki bantalan pipi, kantung suara, berjanggut, dan memiliki rambut yang panjang serta lebat. Orangutan jantan dewasa hidup soliter kecuali pada saat berpasangan dengan betina masa birahi seksual. Jantan dewasa seringkali menyuarakan “long

call” (MacKinnon 1971).

Orangutan juga mengalami dimorfisme seksual yang dapat diamati berdasarkan ukuran tubuh dan ciri morfologi jantan dan betina. Salah satu perbedaan morfologi tersebut dapat dilihat pada struktur bantalan pipi yang hanya terdapat pada individu jantan. Ciri dimorfisme seksual lain dapat diamati pada ukuran tubuh jantan dan betina. Individu jantan umumnya berukuran dua kali lebih besar dari individu betina (Cawlishaw dan Dunbar 2000).

2.2 Habitat dan Penyebaran

Kisaran distribusi spesies orangutan sumatera (Pongo abelii) di Pulau Sumatera terbatas di Utara Khatulistiwa, atau Utara Danau Toba terutama di Taman Nasional Gunung Leuser. Saat ini populasi orangutan sumatera terpecah menjadi empat sub populasi utama: (1) Subpopulasi wilayah sekitar Aceh yaitu di sebelah barat Sungai Alas dan Sungai Wampu; (2) Sub populasi di Hutan Lindung blok Sembelin dan Batu Ardan di Kabupaten Dairi dan kawasan hutan yang bersambungan di sebelah Timur Sungai Alas yang membentang di sepanjang kaki-kaki bukit pesisir Barat dan Menurus sampai ke Pantai Sibolga; (3) Subpopulasi Tapanuli bagian Tenggara di antara Sungai Asahan dan Sungai Barumun; (4) Subpopulasi di Anggolia. Angkola, dan Pasaman, semua daerah yang berada di sepanjang bagian barat kaki Bukit Barisan, dan Hilir Sungai Batang Toru membentang ke arah selatan diantara Padang Sidempuan dan daerah sekitar Pariaman di Propinsi Sumatera Barat, sekitar 50 km di sebelah utara Padang.

Orangutan dapat beradaptasi pada berbagai tipe primer dan hutan rawa, hutan dataran rendah, hutan dipterocarpaceae, hingga ke hutan pegunungan hingga batas ketinggian 1800 m dpl (Rijksen 1978). Menurut Singleton et al. (2000), orangutan berkembang pada dataran rendah alluvial, dataran rawa, dan perbukitan yang landai. Kepadatan populasi orangutan menurun secara bertahap seiring naiknya ketinggian tempat, hingga hanya sedikit bahkan tidak ada populasi yang permanen pada ketinggian 1.000 sampai 1.200 m dpl. Populasi orangutan di wilayah ini tersebar dalam pola berkelompok di kaki-kaki bukit, dasar lembah, dan rawa pantai. Rawa pantai tampak sebagai lokasi yang ditempati orangutan dengan kepadatan tertinggi.

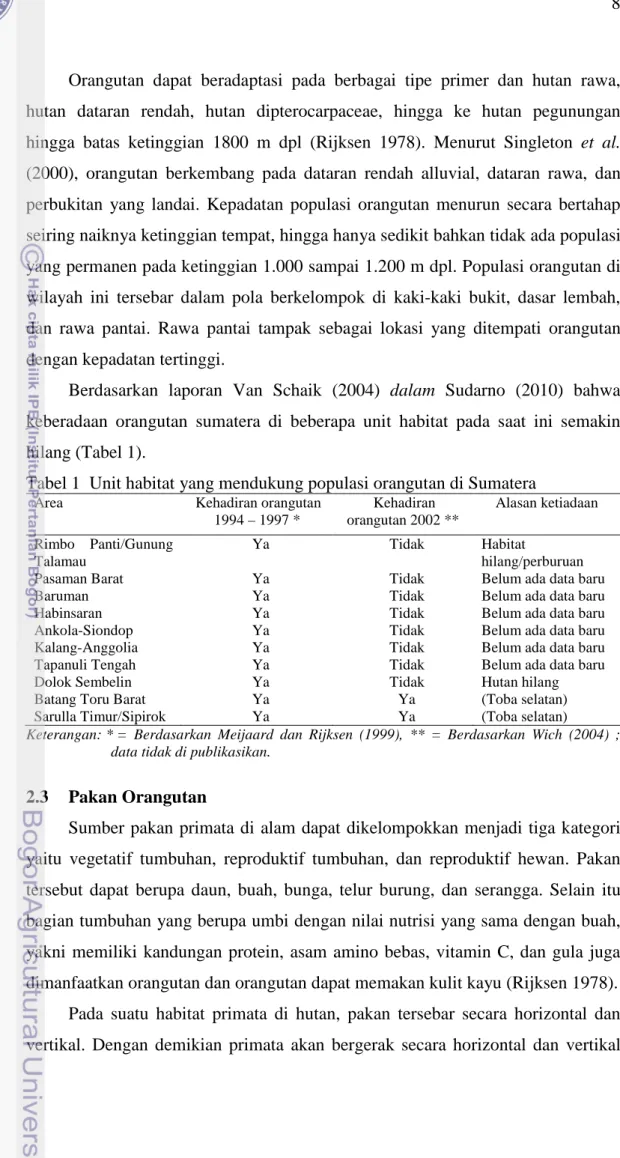

Berdasarkan laporan Van Schaik (2004) dalam Sudarno (2010) bahwa keberadaan orangutan sumatera di beberapa unit habitat pada saat ini semakin hilang (Tabel 1).

Tabel 1 Unit habitat yang mendukung populasi orangutan di Sumatera

Area Kehadiran orangutan

1994 – 1997 * Kehadiran orangutan 2002 ** Alasan ketiadaan Rimbo Panti/Gunung Talamau Ya Tidak Habitat hilang/perburuan

Pasaman Barat Ya Tidak Belum ada data baru

Baruman Ya Tidak Belum ada data baru

Habinsaran Ya Tidak Belum ada data baru

Ankola-Siondop Ya Tidak Belum ada data baru

Kalang-Anggolia Ya Tidak Belum ada data baru

Tapanuli Tengah Ya Tidak Belum ada data baru

Dolok Sembelin Ya Tidak Hutan hilang

Batang Toru Barat Ya Ya (Toba selatan)

Sarulla Timur/Sipirok Ya Ya (Toba selatan)

Keterangan: * = Berdasarkan Meijaard dan Rijksen (1999), ** = Berdasarkan Wich (2004) ; data tidak di publikasikan.

2.3 Pakan Orangutan

Sumber pakan primata di alam dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu vegetatif tumbuhan, reproduktif tumbuhan, dan reproduktif hewan. Pakan tersebut dapat berupa daun, buah, bunga, telur burung, dan serangga. Selain itu bagian tumbuhan yang berupa umbi dengan nilai nutrisi yang sama dengan buah, yakni memiliki kandungan protein, asam amino bebas, vitamin C, dan gula juga dimanfaatkan orangutan dan orangutan dapat memakan kulit kayu (Rijksen 1978). Pada suatu habitat primata di hutan, pakan tersebar secara horizontal dan vertikal. Dengan demikian primata akan bergerak secara horizontal dan vertikal

untuk mencari makan sesuai dengan tingkat kesukaan terhadap suatu jenis pakan, terutama kaitannya dengan kadar nutrisi (Roosmalen 1980 dalam Bismark 1994) dan habitat (Harrison 1984 dalam Bismark 1994).

Pakan orangutan sumatera sangat bervariasi yang terdiri dari: buah, bunga, kulit pohon, daun muda, rayap, ulat, semut, jamur, cairan dari berbagai spesies pohon, tanaman menjalar dan tanaman lainnya, dan juga berbagai jenis tanaman merambat, seperti anggrek, akar alang-alang air, madu, pangkal, batang tunas rotan muda, tanaman menjalar, epifit, pakis dan palma kecil. Kera ini memakan lebih dari 200 jenis tumbuhan yang berbeda (Supriyatna dan Wahyono 2000). Namun pada umumnya orangutan memakan buah-buahan dengan jenis

Gironniera nervosa dan bagian yang dimakan adalah daun, kulit kayu, dan

buahnya. Spesies Xanthophyllum rufum juga merupakan tumbuhan yang sering dimakan orangutan, yang mana bagian yang dimanfaatkan adalah kulit kayu dan daunnya. Sumber makanan terpenting berikutnya yaitu Tetrameristra glabra. Ketiga jenis tumbuhan tersebut dapat disimpulkan, bahwa jenis pakan yang dimakan orangutan adalah berasal dari habitus pohon dengan bagian yang paling banyak dimakan adalah buahnya saja. Berdasarkan penelitian Napier dan Napier (1985), bahwa pakan orangutan dapat berubah-ubah tergantung jenis pakan yang sedang tersedia. Saat sedang musim buah, pakan orangutan dapat 100% berupa buah, dan saat bukan musim buah, alternatif pakan orangutan adalah dedaunaan (25%), kulit kayu (37%), buah (21%), dan serangga (7%). Sumber pakan terpenting adalah buah ara (Ficus spp.) yang berbuah sepanjang tahun.

Hasil penelitian Rodman (1973), proporsi lamanya waktu makan buah, kulit, daun, bunga dan insekta pada orangutan berfluktuasi dari bulan ke bulan. Khusus untuk buah nilai tersebut memiliki selang antara 12,8-89% dari aktivitas makan. Kulit dan daun menjadi makanan utama pada saat buah langka dan biasanya diambil dari Shorea spp., Ficus spp., dan Unicaria spp., sehingga dapat diketahui proporsi pakan orangutan selama setahun yaitu 53,8% buah, 29% daun, 14,2% kulit, 2,2% bunga, dan 0,8% serangga.

2.4 Perilaku Makan Orangutan

Primata sangat selektif dalam memilih habitat yang sesuai dengan potensi sumber pakan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber pakan merupakan faktor yang paling penting dalam pemilihan habitat tersebut (Clutton-Brock 1977). Seleksi terhadap habitat yang disukai satwa dapat dipandang dari dua segi. Pertama adalah secara genetik, dimana setiap individu dapat bereaksi terhadap keadaan lingkungan sehingga mampu melakukan pemilihan habitat yang sesuai. Kedua adalah adanya hubungan antar jenis atau kelompok serta proses belajar sejak dari umur muda atau belajar dari pengalaman yang didapat dari individu yang lebih tua. Kedua faktor ini dapat terlihat pada pola jelajah dan ruang pengembaraan (homerange) primata yang sesuai dengan perilaku sosial dan perilaku makannya dalam lingkungan habitat (Whitten 1982).

Primata mempunyai komposisi pakan tertentu, sesuai dengan kondisi habitat dan musim (Curtin dan Chivers 1979; Iwamoto 1982; Harrison (1984) dalam Bismark (1994)) sehingga keadaan ini dapat menunjukkan perbedaan pola perilaku makan. Selain itu pola perilaku makan primata berkaitan erat dengan kualitas sumber pakan, seperti tingginya kadar selulosa yang tidak dapat dicerna dan adanya senyawa sekunder yang bersifat toksin dalam pakan (Oates 1977

dalam Bismark 1994). Kedua faktor ini merupakan faktor utama dalam ekologi

makan ( feeding ecology ) primata (Horrison 1984 dalam Bismark 1994).

Jumlah dan jenis pakan primata digolongkan menjadi dua tipe yaitu

frugivorous lebih dominan memakan buah dan folivorous lebih dominan

memakan daun. Jenis dari suku Pongidae termasuk tipe frugivorous. Primata monogastrik ini lebih banyak memakan makanan yang mudah dicerna, banyak mengandung gula serta tidak mengandung alkoloid. Primata monogastrik memakan pakan berkadar nutrisi rendah dalam jumlah besar karena laju pengolahan makanan lebih cepat dari pada polygastrik atau hewan ruminansia (Bennet 1983 dalam Bismark 1994).

Orangutan merupakan pengumpul makan yang oportunis, yaitu memakan apa saja yang dapat diraihnya, termasuk madu pada sarang lebah. Kegemarannya pada makanan yang tidak biasa ditemukan dan tertebar acak di habitatnya menyebabkan orangutan selalu bergerak dalam rangka mencari makanan

kegemarannya. Saat bukan musim buah orangutan akan lebih aktif bergerak dibandingkan pada saat musim berbuah. Menurut MacKinnon (1972), orangutan memiliki kemampuan luar biasa dalam menemukan sumber makanan yang kecil, jarang, dan tertebar acak.

Aktivitas makan adalah waktu yang digunakan seekor orangutan untuk menggapai, mengekstraksi, memegang-megang, mengunyah, dan menelan makanan dari sumber makanan (Galdikas 1984). Sumber pakan terpenting adalah buah ara (Ficus sp.) yang berbuah sepanjang tahun. Selain itu orangutan juga memakan serangga seperti rayap dan telur burung.

Orangutan pada siang hari lebih senang tinggal di atas pohon di dekat sarangnya. Bila merasa lapar, mereka akan mencari makanan dengan berayun dari satu pohon ke pohon yang lain atau dengan mempergunakan anggota badannya untuk berjalan di atas tanah. Menguliti kayu untuk memakan kambium di bawahnya merupakan tanda atau indikasi dimana terjadi kekurangan makanan (Knott 1998).

Beberapa sumber pakan penting orangutan, seperti rotan dan palem, secara ekonomis sangat penting bagi manusia. Manusia juga bersaing untuk mendapatkan buah-buahan. Persaingan ini memiliki kaitan yang serius terhadap konservasi orangutan. Berkurangnya jumlah buah-buahan yang berkualitas merupakan penyebab turunnya tingkat kesuburan, meningkatnya jarak kelahiran, dan berkurangnya potensi kelangsungan hidup jangka panjang orangutan (Knott 1998). Penurunan sumber-sumber makanan penting dapat berdampak langsung dan mungkin akan mendorong cepatnya kepunahan orangutan secara lokal.

2.5 Preferensi Pakan

Preferensi adalah hasil keseluruhan faktor-faktor yang menentukan besarnya tingkat ketertarikan satwa terhadap makanan yang dimakannya (Scott et al. 1982

dalam Kurniawaty 2009). Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan

makanan diantaranya yaitu ketersediaan makanan, distribusi dan kelimpahan makanan, komposisi vegetasi, iklim, jenis makanan yang disukai, dan kandungan nutrisi serta energi. Secara umum pakan yang disukai dipengaruhi oleh rasa, bau, dan warna makanan (Scott et al. 1982 dalam Kurniawaty 2009). Faktor pembatas

tersebut berpengaruh terhadap penggunaan waktu primata dalam mengkonsumsi makanan sehingga proporsi waktu makan pada primata bervariasi. Biasanya bagian tumbuhan yang dimakan oleh primata hampir sama akan tetapi proporsi waktu makan yang digunakan bervariasi (Kool 1991; Dasilva 1994; Li et al. 2003; Ding dan Zhao 2004; Solanki et al. 2008a; Grueter et al. 2009 dalam Suryana 2010).

2.6 Kandungan Nutrisi Bahan Pakan

Menurut Khumaidi (1986), dalam perhitungan konsumsi pakan, lebih ditekankan pada kebutuhan energi dan protein, karena apabila kebutuhan energi dan protein sudah terpenuhi maka nutrien lainnya akan mengikuti atau setidaknya tidak terlalu sulit untuk memenuhinya. Apabila konsumsi energi tidak mencukupi kebutuhan, maka protein dari konsumsi pakan akan dibakar dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dengan mengorbankan pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh (Harper et al. 1986). Energi yang digunakan untuk beraktivitas adalah energi kimia yang disimpan dalam pakan. Energi dalam pakan umumnya disebut sebagai energi biologis (Widodo 2002). Energi diperlukan individu untuk bergerak atau melakukan pekerjaan fisik dan juga megaktifkan proses-proses dalam tubuh. Kecukupan makanan yang dikonsumsi oleh individu secara kuantitatif dapat diperkirakan dari nilai energi (kalori) yang dikandungnya. Energi dalam makanan merupakan hasil pembakaran dari zat gizi makro karbohidrat, lemak, dan protein. Kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan untuk mempertahankan proses hidup pokok (mempertahankan tonus otot, sistem sirkulasi, pernafasan, kelenjar-kelenjar, dan aktivitas seluler) disebut metabolisme basal. Metabolisme basal untuk setiap individu adalah konstan, tetapi berbeda antara satu individu dengan individu lainnya (Suhardjo dan Clara 1992).

2.6.1 Karbohidrat

Karbohidrat merupakan senyawa yang terbentuk dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Sebagai salah satu jenis zat gizi, fungsi karbohidrat adalah penghasil energi di dalam tubuh. Tiap 1 gram karbohidrat akan menghasilkan energi 4 kkal. Di dalam ilmu gizi karbohidrat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Misalnya karbohidrat sederhana

adalah monosakarida yang terdiri dari fruktosa, glukosa dan galaktosa serta disakarida yang terdiri dari sukrosa dan laktosa. Fruktosa dan glukosa ini terdapat dalam buah-buahan yang masak (Widodo 2002). Selain penghasil energi, karbohidrat juga dapat menyimpan energi sebagai energi cadangan (Widodo 2002).

2.6.2 Protein

Protein memiliki fungsi yang unik pada tubuh yaitu sebagai zat pembangun untuk pertumbuhan dan memelihara jaringan tubuh, sebagai pengatur kelangsungan proses dalam tubuh dan memberikan tenaga jika keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Tubuh yang menerima cukup makanan bergizi akan mempunyai simpanan-simpanan protein untuk digunakan dalam keadaan darurat, tetapi bila keadaan tidak mendapatkan menu yang seimbang berlanjut terus, maka gejala-gejala kurang protein akan muncul.

2.6.3 Lemak

Lemak adalah komponen senyawa heterogen yang masih berkaitan, baik secara aktual maupun potensial dengan asam lemak. Dalam tubuh, lemak mempunyai berbagai fungsi yaitu: sumber energi yang efesien secara langsung, cadangan energi dalam bentuk sel lemak, suspensi bagi vitamin A, D, E, dan K yang berguna untuk proses biologis, dan berfungsi sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat (Widodo 2002).

2.6.4 Kadar Abu

Pengukuran kadar abu bertujuan untuk mengetahui besarnya kandungan mineral yang terdapat dalam pakan. Menurut Sudarmadji et. al. (1996), abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Penentuan kadar abu berhubungan erat dengan kandungan mineral yang terdapat dalam suatu bahan, kemurnian serta kebersihan suatu bahan yang dihasilkan. Semua mineral dianggap ada dalam tubuh satwa. Pengelompokkan mineral yang dianggap esensial bagi satwa dibagi menjadi tiga yaitu mineral makro yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif banyak dan karenanya sangat esensial, mineral mikro yang dibagi menjadi dua yaitu esensial dan kemungkinan esensial bagi ternak karena kebutuhannya hanya sedikit dan mineral trace yang dibagi menjadi dua yaitu

kemungkinan esensial dan yang fungsinya belum pasti karena mungkin dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Mineral yang dibutuhkan hanya dalam jumlah kecil, apabila termakan dalam jumlah besar dapat bersifat racun. Mineral-mineral yang diketahui bersifat toksik apabila termakan dalam jumlah banyak adalah: selenium, fluorin, arsen, timah hitam, perak, dan molibdenum. Akan tetapi beberapa diantaranya dalam jumlah sedikit adalah esensial (Widodo 2002).

Mineral esensial dan unsur runutan ditemukan dalam sebagian besar makanan, terutama biji-bijian buah dan sayuran produk susu, daging, dan ikan, tetapi dalam jumlah sedikit. Karena itu, perlu makanan cukup dari berbagai makanan untuk kelengkapan nutrisi. Fungsi mineral adalah memelihara tekanan osmotik cairan tubuh, menjaga kepekatan otot dan syaraf, mengatur transport zat makanan dalam sel, mengatur permeabilitas membran sel dan kofaktor enzim serta mengatur metabolisme. Selain itu berfungsi untuk perbaikan dan pertumbuhan jaringan seperti dalam gigi dan tulang (K, F dan Mg), perbaikan bulu/rambut, tanduk dan kuku, jaringan lunak dan sel darah (Widodo 2002).

2.6.5 Serat

Keberadaan serat berperan penting dalam pakan satwa. Serat mempunyai efek yang berperan dalam pencegahan dan penatalaksanaan beberapa penyakit. Serat merupakan komponen penting untuk fungsi saluran cerna. Komposisi serat terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin dan lain-lain. Komposisi ini dipengaruhi oleh spesies tumbuhan, bagian tumbuhan (daun, akar, batang) dan derajat kematangan tumbuhan tersebut (Tala 2009).

2.6.6 Kadar Air

Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air juga salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan pakan, karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan citarasa pada bahan pakan. Kadar air dalam bahan pakan ikut menentukan kesegaran dan daya tahan pakan tersebut, kadar air tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, dan khamir untuk berkembang biak, sehingga akan terjadi perubahan pada pakan tersebut (Winarno 1997).