3

II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanaman Padi

Padi merupakan tanaman pangan dan termasuk dalam keluarga (famili) rumput berumpun (gramineaceae). Tanaman pertanian kuno berasal dari dua benua yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Padi memiliki nama ilmiah Oryza sativa. Tanaman padi memiliki ciri-ciri diantaranya berakar serabut, daun sempit memanjang, urat daun sejajar, memiliki pelepah daun, serta buah dan biji sulit dibedakan karena merupakan bulir (grain) atau kariopsis.

Padi tersebar luas di seluruh dunia dan tumbuh di hampir semua bagian dunia yang memiliki cukup air dan suhu udara cukup hangat. Padi menyukai tanah yang lembab dan becek. Sejumlah ahli menduga, padi merupakan hasil evolusi dari tanaman moyang yang hidup di rawa. Pendapat ini berdasar pada adanya tipe padi yang hidup di rawa-rawa (dapat ditemukan di sejumlah tempat di Pulau Kalimantan), kebutuhan padi yang tinggi akan air pada sebagian tahap kehidupannya, dan adanya pembuluh khusus di bagian akar padi yang berfungsi mengalirkan oksigen ke bagian akar

Oryza sativa terdiri atas dua varietas yaitu varietas indica dan japonica. Varietas japonica

umumnya berumur panjang, postur tinggi namun mudah rebah, paleanya memiliki bulu, bijinya cenderung panjang. Sedangkan varietas indica berumur lebih pendek, postur lebih kecil, paleanya tidak memiliki bulu atau berukuran pendek, dan bentuk biji cenderung oval. Walaupun kedua varietas dapat saling membuahi, persentase keberhasilannya tidak tinggi. Contoh terkenal dari hasil persilangan ini adalah kultivar IR8, yang merupakan hasil seleksi dari persilangan varietas japonica. Selain kedua varietas ini, dikenal pula sekelompok padi yang tergolong varietas minor javanica yang memiliki sifat antara dari kedua varietas utama di atas. Varietas javanica hanya ditemukan di Pulau Jawa. Budidaya padi yang telah berlangsung lama telah menghasilkan berbagai macam jenis padi akibat seleksi dan pemuliaan yang dilakukan orang (Atmaja, 2010).

Setelah padi dipanen, bulir padi atau gabah dipisahkan dari jerami padi. Pemisahan dilakukan dengan memukulkan seikat padi sehingga gabah terlepas atau dengan bantuan mesin pemisah gabah. Gabah yang terlepas lalu dikumpulkan dan dijemur. Pada zaman dulu, gabah tidak dipisahkan lebih dulu dari jerami, akan tetapi gabah dijemur bersama dengan merangnya. Penjemuran biasanya memakan waktu tiga sampai tujuh hari, tergantung kecerahan penyinaran matahari. Penggunaan mesin pengering jarang dilakukan. Istilah "Gabah Kering Giling" (GKG) mengacu pada gabah yang telah dikeringkan dan siap untuk digiling. Gabah merupakan bentuk penjualan produk padi untuk keperluan ekspor atau perdagangan partai besar. Gabah yang telah kering disimpan atau langsung ditumbuk/digiling, sehingga beras terpisah dari sekam (kulit gabah).

B. Perontok Padi (Thresher)

Perontokan padi merupakan tahapan pasca panen padi setelah pemotongan padi (pemanenan). Perontokan padi merupakan proses terlepasnya butiran-butiran gabah dari malainya (Araulo, 1976). Menurut Araulo (1976), proses perontokan padi dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu metode Rubbing Action, metode Impact, dan metode Stripping. Metode Rubbing Action dilakukan jika padi dirontokan dengan cara menginjak atau mengiles. Metode Impact dan Stripping berdasarkan pada proses tumbukan (bentrokan) dan pengupasan. Prinsip untuk melepaskan butir gabah dari malainya adalah dengan memberikan tekanan atau pukulan terhadap malai tersebut.

Berdasarkan alat perontok padi, cara perontokan dapat dikelompokkan menjadi beberapa cara, antara lain iles/injak-injak, pukul/gedig, banting/gebot, pedal thresher, dan mesin perontok (BPS, 1996). Perontokan padi dengan cara dibanting dilakukan dengan cara membantingkan atau memukulkan segenggam potongan padi ke benda keras, misalnya kayu, bambu atau batu yang diletakkan pada alas penampung gabah. Kapasitas perontokan dengan cara gebot sangat bervariasi, tergantung kepada kekuatan orang, yaitu berkisar antara 41,8 kg/jam/orang (Setyono dan Suparyono, 1993) sampai 89,79 kg/jam/orang (Setyono dkk, 2000). Contoh alat yang digunakan dalam perontokan padi gebot dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Alat perontok padi “Gebot”

Proses perontokan padi memberikan kontribusi cukup besar pada kehilangan hasil padi secara keseluruhan. Susut perontokan dengan cara diiles/injak mencapai 2,56%, dengan cara gebot 7,48%, menggunakan perontok padi pedal 4,12% dan perontok bermesin 3,19% (Tjahjoutomo, 2006). Perontokan padi dengan cara gebot mengakibatkan banyak gabah yang tidak terontok berkisar antara 6,4 % - 8,9 % (Setyono dkk,. 2001). Untuk menghindari hal tersebut, maka perontokan padi perlu menggunakan alat atau mesin perontok.

Perontokan padi dengan cara menumbuk dan menggaruk merupakan prinsip kerja dari alat perontok padi atau thresher. Alat perontokan padi dibedakan ke dalam dua golongan berdasarkan sumber tenaganya, yaitu alat perontok padi tidak bermotor dan alat perontok padi bermotor (Jones, 1952). Alat perontok padi tidak bermotor ini biasanya disebut pedal thresher. Pedal thresher merupakan alat perontok padi dengan konstruksi sangat sederhana terdiri atas silinder bergigi yang terbuat dari kayu dan kemudian berputar. Perputaran silinder bergigi dihasilkan dari pedal yang dikayuh dengan menggunakan kaki (Araullo, 1976).

5

Pada sistem konversi kayuhan sepeda, manusia secara normal menghasilkan tenaga putar sekitar 0.075 kW, dengan efisiensi sekitar 16 persen (Wilson, 1975). Untuk sistem kayuhan kontinu dengan menggunakan kaki (rotary pedalling), panjang lengan kayuhan yang nyaman untuk orang dewasa adalah 15-20 cm dan kecepatan putarannya adalah sebesar 50-60 RPM (Andersen dkk, 1971).

Berdasarkan cara penanganan padi terhadap alat perontoknya, proses perontokan padi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu tipe pemegangan (hold on) dan tipe pelemparan (throw in). Pada tipe pemegangan (hold on), padi yang masih bertangkai dipegang dengan menggunakan tangan dan butir-butir padi dikenakan pada silinder perontok. Dengan demikian butir-butir padi akan rontok karena adanya efek pemukulan yang ditimbulkan dari perputaran silinder perontok. Sedangkan pada tipe pelemparan (throw in), seluruh bagian tanaman padi termasuk jerami dimasukkan ke dalam alat (Araulo, 1976). Beberapa jenis alat perontok padi yang telah beredar di masyarakat dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Jenis-jenis alat perontok padi

C. Ergonomika

Kata ”Ergonomika” berasal dari bahasa yunani. Berdasarkan asal katanya Ergonomika tersusun atas Ergos yang berarti kerja dan Nomos yang berarti aturan atau hukum. Pada mulanya ilmu ini hanya terbatas pada studi waktu dan gerak, namun kemudian di Amerika berkembang dan

Pedal Thresher tipe lipat (eproduk.litbang.deptan.go.id) Power Thresher (srindustry.tradeindia.com) Pedal Thresher (www.tokomesin.com) power Thresher (wb3.itrademarket.com)

terkenal dengan nama Ergonomies, di Belanda Ergonamie, di Jepang Labor Science dan di Indonesi dikenal dengan nama Ergonomika (Morgan, 1989).

Ergonomi sebagai suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan interaksi antara manusia terhadap sistem dan lingkungan kerjanya, dapat mengambil peran yang sangat penting dalam kaitannya dengan pemilihan, diseminasi dan implementasi teknologi(Syuaib, 2006). Aplikasi dari ergonomi digunakan untuk menambah tingkat keselamatan dan kenyamanan manusia dalam pemakaian alat dan mesin yang digunakan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada alat dan mesin yang digunakan manusia akan berpengaruh terhadap pemakaian energi, resiko kecelakaan, dan efek terhadap kesehatan (Mc.Cornick, 1987 dalam Pritikasiwi, 2007).

Menurut Adyana, 2000 dalam Pritikasiwi, 2007 istilah ergonomi didefinisikan sebagai satu upaya dalam bentuk ilmu, teknologi, dan seni untuk menyerasikan peralatan, mesin, pekerjaan, sistem, organisasi dan lingkungan dengan kemampuan, keahlian dan keterbatasan manusia sehingga tercapai satu kondisi dan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, efisien, dan produktif melalui pemanfaatan fungsional tubuh manusia secara optimal dan maksimal.

Tujuan ergonomi adalah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada suatu institusi atau organisasi. Hal ini dapat tercapai apabila terjadi kesesuaian antara pekerja dengan pekerjaannya. Banyak yang menyimpulkan bahwa tenaga kerja harus dimotivasi dan kebutuhannya terpenuhi. Dengan demikian akan menurunkan jumlah karyawan yang tidak masuk kerja. Pendekatan ergonomi mencoba untuk mencapai kebaikan bagi pekerja dan pimpinan institusi. Hal ini dapat tercapai dengan cara memperhatikan empat tujuan utama ergonomi, yaitu: (1) memaksimalkan efisiensi karyawan (2) memperbaiki kesehatan dan keselamatan kerja (3) menganjurkan agar bekerja aman, nyaman, dan bersemangat, dan (4) memaksimalkan bentuk (performance) kerja yang meyakinkan.

Banyak penerapan ergonomi yang hanya berdasarkan sekedar ”common sense” (dianggap suatu hal yang sudah biasa terjadi), dan hal itu benar jika sekiranya suatu keuntungan yang besar bisa didapat hanya sekedar dengan penerapan suatu prinsip yang sederhana. Hal ini biasanya merupakan kasus dimana ergonomi belum dapat diterima sepenuhnya sebagai alat untuk proses desain, akan tetapi masih banyak aspek ergonomi yang jauh dari kesadaran manusia. Karakteristik fungsional dari manusia seperti kemampuan penginderaan, respon tanggapan, daya ingat dan lain-lain adalah merupakan hal yang belu sepenuhnya dipahami oleh masyarakat awam.

D. Tingkat Beban Kerja dan Kebutuhan Energi Kerja

Beban kerja merupakan beban seseorang ketika melakukan suatu pekerjaan. Beban ini akan diketahui saat subjek menanggapi kerja dengan memberikan respon seperti denyut jantung yanng tinggi atau keluar keringat (Rasyani,2001 dalam Pramana, 2009). Semakin besar beban kerja dalam melakukan suatu pekerjaan ditandai dengan kebutuhan energi yang semakin besar pula, dengan demikian sistem pernafasan bergerak lebih cepat, kebutuhan oksigen meningkat, denyut jantung semakin epat dan terjadi peningkatan panas pada seluruh tubuh,

Pada Syuaib (2003), dikatakan bahwa fisiologi kerja adalah satu sub disiplin ilmu ergonomika yang mengkaji tentang kondisi fisiologi yang disebabkan tekanan eksternal saat melakukan suatu

7

aktivitas kerja. Kajian fisiologi kerja sangat terkait dengan beberapa indikator metabolik, yaitu : 1. Cardiovasular (Denyut Jantung)

2. Respiratory (Pernafasan) 3. Body Temperature (Suhu Tubuh) 4. Muscular Act (Aktivitas Otot)

Banyak peneliti ergonomika percaya bahwa meningkatnya tingkat denyut jantung menunjukan beban kerja baik secara fisik maupun mental, karena adanya korelasi yang linier terhadap konsumsi enegi fisik (physical energy cost). Oleh karena itu sampel sata kontinyu laju denyut jantung pada suatu aktivitas berguna sebagai indikator dari beban kerja psiko-fisiologis. Selain itu, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kemampuan kerja fisik manusia., yaitu faktor personal dan lingkungan. Beberapa faktor personal adalah umur, berat badan, jenis kelamin, konsumsi rokok, gaya hidup, olahraga, status nutrisi, dan motivasi dalam melakukan kegiatan. Sedangkan beberapa faktor lingkungan yaitu polusi udara, kebisingan, faktor suhu udara dan ketinggian tempat.

Berat atau tidaknya suatu pekerjaan bagi seseorang dapat dikategorikan secara kualitatif ataupun kuantitatif. Beban kerja kualitatif mengindikasikan berat atau ringan suatu pekerjaan dirasakan oleh seseorang. Beba kerja kualitatif dihitung sebagai rasio relatif suatu beban kerja terhadap kemampuan atau kapasitas kerja seseorang. Dalam penelitian ini, terminologi yang digunakan adalah IRHR (Increase Ratio of Heart Rate). IRHR adalah Indeks perbandingan denyut jantung seseorang saat melakukan suatu aktivitas atau kerja terhadap denyut jantungnya saat beristirahat. Tinggi rendahnya nilai IRHR mencerminkan tingkat beban kerja kualitatif dari suatu aktivitas.

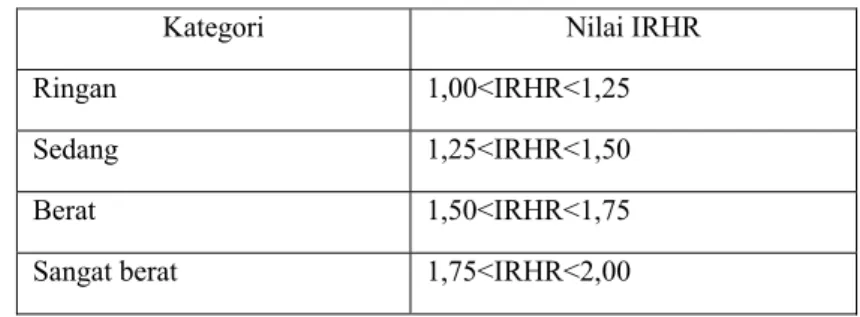

Kategori kualitatif beban kerja berdasarkan IRHR:

Tabel 1. Kategori pekerjaan berdasarkan IRHR (Syuaib, 2003 dalam Fauzi, 2006)

Kategori Nilai IRHR

Ringan 1,00<IRHR<1,25 Sedang 1,25<IRHR<1,50 Berat 1,50<IRHR<1,75 Sangat berat 1,75<IRHR<2,00

Dalam melakukan aktifitas sehari-hari, manusia membutuhkan energi. Energi tersebut dihasilkan melalui proses metabolism tubuh secara kuantitatif, besarnya energy yang dihasilkan melalui proses metabolism tersebut dapat dihitung melalui pendekatan konsumsi oksigen ataupun peningkatan denyut jantung. Ada beberapa terminologi yang umum digunakan terkait dengan energi yang dibutuhkan manusia untuk aktivitas kerjanya, yaitu: a) Basal Metabolic Energy (BME), b) Work Energy Cost (WEC) dan c)

Total Energy Cost (TEC). Menurut Syuaib dalam Pramana (2009), BME merupakan konsumsi energi

yang diperlukan untuk menjalankan fungsi minimal fisiologisnya. Secara umum nilai BME dipengaruhi oleh berat badan, tinggi badan, jenis kelamin dan usia.

Menurut Grandjean (1993) bahwa kebutuhan kalori seorang pekerja selama 24 jam ditentukan oleh tiga hal :

1. Kebutuhan kalori untuk metabolisme basal. Keterangan kebutuhan seorang laki-laki dewasa memerlukan kalori untuk metabolisme basal ± 100 kilo joule (23,87 kilo kalori) per 24 jam per kg BB. Sedangkan wanita dewasa memerlukan kalori untuk metabolisme basal ± 98 kilo joule (23,39 kilo kalori) per 24 jam per kg BB.

2. Kebutuhan kalori untuk kerja. Kebutuhaan kalori untuk kerja sangat ditentukan oleh jenis aktivitas kerja yang dilakukan atau berat ringannya pekerjaan.

3. Kebutuhan kalori untuk aktivitas-aktivitas lain diluar jam kerja. Rata-rata kebutuhan kalori untuk aktivitas diluar kerja adalah ± 2400 kilo joule (573 kilo kalori) untuk laki-laki dewasa dan sebesar 2000 – 2400 kilo joule (425 – 477 kilo kalori) per hari untuk wanita dewasa.

WEC (Work Energy Cost) merupakan jumlah energi tambahan yang harus dikeluarkan oleh tubuh akibat adanya suatu aktivitas kerja. Sedangkan TEC (Total Energy Cost) adalah total total energy yang harus dikeluarkan oleh tubuh saat melakukan suatu aktivitas kerja. TEC adalah penjumlahan BME dan WEC.

E. Metode Step Test

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk kalibrasi pengukuran denyut jantung adalah dengan menggunakan metode Step Test. Metode ini memiliki keunggulan diantaranya dapat dengan mudah mengatur selang beban kerja dengan hanya mengubah tinggi bangku dan intensitas langkah. Disamping itu, metode ini dapat diaplikasikan di lapang berbeda dengan menggunakan sepeda ergonometer. Metode ini dapat digunakan dalam pengkalibrasian kurva denyut jantung saat bekerja dan denyut jantung yang ditetapkan sebelum bekerja. Dalam metode ini, beberapa faktor individual seperti umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan harus diperhatikan sebagai faktor penting untuk menentukan karakteristik individu yang diukur.

Metode step test pada dasarnya dilakukan dengan mengukur denyut jantung saat melakukan pekerjaan naik turun sebuah bangku dengan ketinggian tertentu yaitu 40-50 cm (Suma’mur dalam sholeh, 2011) atau 30 cm (Herodian dalam sholeh, 2011)dan kecepatan tertentu (15-45 kali naik turun dalam satu menit).

Metoda step-test dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Atur metronome pada kecepatan 20 kali/menit

b. Siapkan alat pengukur denyut jantung dan memasangkannya pada salah seorang subyek c. Step test dilakukan seirama dengan bunyi metronome

d. Denyut jantung mulai diukur mulai dari saat istirahat selama tiga menit, melakukan step test selama tiga menit dilanjutkan dengan saat melakukan kerja, kemudian istirahat selama tiga menit dan diakhiri dengan step test selama tiga menit.

e. Kegiatan dilakukan pada tiga kecepatan metronome yang berbeda (20, 25, 30 kali/menit) f. Tenaga yang digunakan pada saat step test dapat dicari dengan persamaan:

9

Dimana: P = Daya (kal/detik) m = Massa(kg)

g = Percepatan Gravitasi (m/dt2)

s = Jarak (meter) t = Waktu (detik)

g. Plot grafik korelasi antara peningkatan denyut jantung terhadap peningkatan WEC.

Beban kerja (WEC) step test dapat dihitung dari faktor berat badan subjek, tinggi step dan jumlah

step per satuan waktu. Dengan demikian WEC step test dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

Dimana : WECST = Work Energy Cost step test (Watt)

w = berat badan (kg)

g = percepatan gravitasi (9.81 m/s2)

h =tinggi bangku step test (meter)