BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Epidemiologi Infeksi Virus Dengue

Infeksi virus dengue sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan global karena menjadi penyebab utama kesakitan dan kematian pada banyak negara di dunia. Sekitar 2,5 – 3 milyar penduduk dunia, terutama yang hidup di daerah tropis dan subtropis berisiko terinfeksi virus dengue (WHO, 1999). Setiap tahun, kejadian baru infeksi dengue diperkirakan sekitar 100 juta kasus dan 1,5 juta kasus diantaranya adalah DBD, dengan angka keparahan penyakit (case fatality rate) 0,5% - 3,5% di negara-negara Asia, 90% diantaranya adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun (Malavige, 2004). Walaupun angka kejadian ini sudah turun di beberapa negara Asia Tenggara, namun angka kejadian yang cukup tinggi masih dijumpai di beberapa negara seperti Vietnam, Thailand dan Indonesia (Malavige, 2004). Meski di beberapa negara di Asia Tenggara, angka keparahan penyakit telah kurang dari 1%, namun beberapa negara memiliki angka keparahan penyakit lebih dari 4%, karena keterlambatan penanganan dan perawatan di rumah sakit (Malavige, 2004).

Wilayah Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan pertama dalam jumlah kasus per tahun (WHO, 2010). Pada tahun 1998 dilaporkan jumlah kasus DBD di Indonesia adalah 72.133 orang, yang meninggal sebanyak 1.414 orang dengan angka kematian (case fatality rate) 2 %. Walaupun angka kesakitan rata-rata DBD di Indonesia cenderung meningkat, namun angka kematian menurun

dari 42,8% tahun 1968 menjadi 2% pada tahun 2000 dan 1,34 % pada tahun 2005. Angka kematian DBD dengan syok masih tinggi (Soemanti, 2009).

Di Indonesia, kasus pertama dengan pemeriksaan serologis dibuktikan pada tahun 1969, di Surabaya. Pada tahun 1998, terjadi pandemi infeksi virus dengue, dimana dijumpai 1,2 juta kasus infeksi dengue dan DBD yang dilaporkan dari 56 negara di dunia. Kejadian serupa juga dijumpai pada tahun 2001-2004 (Malavige, 2004). Beberapa faktor turut berperan dalam penyebaran global infeksi dengue, diantaranya pertumbuhan populasi yang tidak terkontrol, pengendalian penampungan air yang tidak adekuat, dan kurang efektifnya pengendalian nyamuk yang merupakan faktor yang berdampak pada peningkatan penyebaran dan jumlah vektor dan juga peningkatan penyebaran virus (Guzman, 2002). Namun demikian, adanya mikro evolusi virus dengue juga berperan dalam penyebaran strain virus yang lebih virulen. Beberapa penelitian telah membuktikan adanya genotip virus yang lebih virulen, yang menggantikan genotip virus yang ada saat ini, yang menjadikan dengue sebagai wabah yang mengancam dunia (Rico-Hesse, 2003).

Kejadian DBD meningkat dramatis beberapa tahun terakhir hingga lebih kurang lima kalinya dibandingkan dengan kejadian tiga dekade sebelumnya (WHO, 1999). Survei serologis yang telah dilakukan di Indonesia menunjukkan bahwa serotipe DEN-1 dan DEN-2 masih merupakan serotipe yang dominan hingga akhir 1980-an, namun dalam beberapa tahun terakhir DEN-3 telah dinyatakan sebagai penyebab wabah yang dominan (Sukri, 2003). Serotipe DEN-4 dijumpai pada hampir semua kejadian epidemi, namun terutama dijumpai pada infeksi dengue sekunder (Nisalak, 2003).

Inisiden DBD pada tahun 2013 di Indonesia sebanyak 37 kasus per 100.000 penduduk dengan angka kematian 0,90% menurut data yang didapatkan dari Kementrian Kesehatan RI. Insiden terbanyak didapatkan di Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Lampung dan DKI Jakarta, dengan angka kematian tertinggi di Papua Barat dan Maluku (Muhadir, 2013).

Jumlah kasus DBD di RSUP Sanglah Denpasar selama tahun 2012-2013 sebesar 778 kasus dan diperkirakan kasus ini jumlahnya terus meningkat, dengan jumlah kasus yang dirawat di ruang intensif sejumlah 27 kasus.

2.2. Karakteristik Virus Dengue

Virus Dengue termasuk dalam kelompok arthropode-borne virus dengan genus Flavivirus, famili Flaviviridae merupakan kelompok virus dengan enveloped dan dihubungkan dengan terjadinya penyakit yang berat dan mortalitas yang tinggi pada hewan maupun manusia (Diaz-Quijano, 2012).

Virus dengue diklasifikasikan menjadi 4 serotipe (DEN 1-4) berdasarkan kriteria imunologis dan biologisnya. Panjang genome virus lebih kurang 11 kb (Guzman, 2002). Virus yang matur terdiri dari 3 protein struktural (yakni protein inti, protein terkait membrane, dan protein envelope) dan 7 protein nonstruktural (NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b, NS5). Protein envelope berperan dalam berbagai fungsi utama biologis virus, melekat pada reseptor sel penjamu, yang memungkinkan virus masuk ke dalam sel penjamu. Protein envelope ini juga terlibat dalam hemaglutinasi sel-sel eritrosit, induksi antibodi netralisasi, dan respon imun protektif (Guzman, 1996; Malavige, 2004).

Protein nonstruktural ditemukan pada saat replikasi virus. Protein-protein tersebut disintesis dalam bentuk prekursor poliprotein tunggal yang cukup besar, yang tersusun dari lebih kurang 3400 asam amino (Chuansumrit,2006).

2.3. Respon pejamu pada infeksi dengue

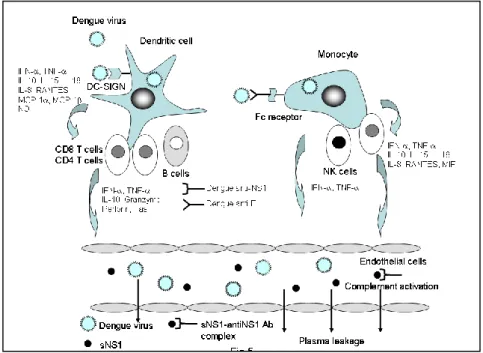

Virus dengue masuk melalui gigitan nyamuk dan menginfeksi keratinosit. Adanya virus dan keratinosit terinfeksi mengaktivasi sel langerhans (turunan monosit) pada kulit untuk melakukan pengenalan antigen virus dengue (melalui fagositosis). Selain melalui fagositosis, virus dengue dapat masuk ke dalam sel langerhans (serta turunan monosit lain) karena sel tersebut memiliki reseptor yang disebut DC sign, yang memungkinkan virus dengue masuk dan bereplikasi didalam sel. Setelah melakukan pengenalan antigen, sel langerhans bermigrasi ke limfonodi terdekat untuk melakukan presentasi antigen kepada sel T. Pada saat yang sama, virus yang ada dalam sel Langerhans bereplikasi dan menginfeksi lebih banyak lagi sel lain dalam perjalanan ataupun saat tiba di limfonodi. Dengan demikian, semakin banyak APC (baik monosit, sel dendritic, makrofag) yang teraktivasi, semakin banyak virus bereplikasi. Virus Dengue menginfeksi tidak hanya APC pada limfonodi tapi juga monosit dalam sirkulasi, sumsum tulang, hati dan limpa.

Saat dalam limfonodi APC mempresentasikan antigen virus dengue kepada sel T helper melalui produksi IL-12. Sel T helper teraktivasi memproduksi IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-13 dan mengaktivasi sel B untuk membentuk antibodi. IL-12 juga mengaktivasi sel T sitotoksik untuk melakukan killing. Sel

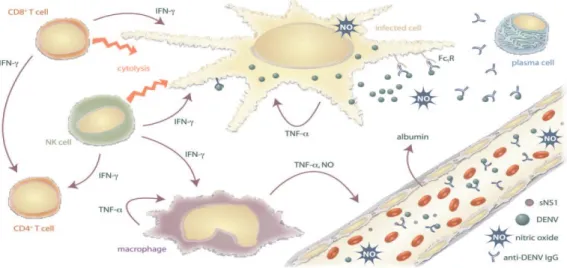

T sitotoksik akan memproduksi γ sehingga killing dapat terjadi. Adanya INF-γ juga mengaktivasi monosit sehingga disekresilah TNF-α, IL-1, Platelet Activating Factor (PAF), IL-6, IL-10. PAF mengakibatkan kerusakan trombosit dan disfungsi endotel (Tsai, 2013).

Setelah antibodi terbentuk, maka terjadi proses pengikatan antigen dan pembentukan kompleks antigen antibodi. Kompleks antigen antibodi akan mengakibatkan aktivasi komplemen. Aktivasi komplemen mengakibatkan pembentukan produk sampingan berupa C3a dan C5. C3a dan C5a dapat memperberat disfungsi sel endotel, karena molekul ini dapat berikatan dengan sel mast sehingga sel mast mengalami degranulasi dan dilepaskan histamin sehingga terjadi peningkatan permeabilitas kapiler serta kebocoran serum (Malavige, 2004). Respon pejamu sangat dipengaruhi oleh usia dan status gizi. Kasus klinis berat, lebih banyak terjadi pada orang obese, laki-laki dan pada anak-anak.

2.3.1 Respon imun humoral

Antibodi terhadap virus dengue dapat ditemukan di dalam darah sekitar demam hari ke-5, meningkat pada minggu pertama sampai dengan ketiga, dan menghilang setelah 60-90 hari. Kinetik kadar IgG berbeda dengan kinetik kadar antibodi IgM. Pada infeksi primer antibodi IgG meningkat sekitar demam hari ke-14 sedang pada infeksi sekunder antibodi IgG meningkat pada hari kedua. Oleh karena itu diagnosa dini infeksi primer hanya dapat ditegakkan dengan mendeteksi antibodi IgM setelah hari sakit kelima, sedangkan diagnosis infeksi sekunder dapat ditegakkan lebih dini dengan adanya peningkatan antibodi IgG dan IgM yang cepat (Ho LJ, 2001).

2.4. Patogenesis demam berdarah dengue

Patogenesis DBD yang disebabkan oleh virus dengue yang terkenal adalah Antibodi Dependent Enhancement (ADE) (Halstead, 2012). Teori tersebut menyatakan, infeksi dengue oleh salah satu serotipe akan menimbulkan imunitas protektif terhadap serotipe tersebut namun tidak terhadap serotipe lainnya. Jika terjadi infeksi kedua oleh serotipe yang berbeda dari serotipe sebelumnya, akan menimbulkan infeksi yang lebih berat.. Hal ini diperkirakan karena antibodi terhadap serotipe sebelumnya justru memperparah infeksi bersama dengan serotipe kedua. ADE tidak sepenuhnya dapat menjelaskan terjadinya infeksi dengue sekunder yang berat karena hanya 2-4% penderita infeksi dengue sekunder berkembang ke arah infeksi berat (Guzman, 2002).

Beberapa penelitian membuktikan bahwa patogenesis DBD disebabkan oleh disregulasi respon imunologik. Monosit/makrofag yang terinfeksi virus dengue akan mensekresi monokin yang berperan dalam patogenesis dan gambaran klinis DBD (Azaredo El, 2001).

Pada infeksi fase akut terjadi penurunan populasi limfosit CD2+, CD4+, dan CD8+. disertai penurunan respon proliferatif mononuklear. Dalam serum penderita DBD terjadi peningkatan konsentrasi IFN-γ, TNF-α dan IL-10. Tsai, pada tahun 2012, mendapatkan peningkatan TNF-α berhubungan dengan derajat keparahan dan pathogenesis DBD, sedangkan IL-10 berhubungan denganterjadinya penekanan jumlah trombosit dan fungsi limfosit T.

Lei HY, dkk (2001) menemukan sel endotel dan hepatosit yang terinfeksi mengalamai disfungsi dan apoptosis, terjadi .perubahan rasio CD4/CD8, serta

produksi berlebihan dari sitokin. Studi ini menyimpulkan, produksi berlebih IL-6 mengaktivasi sistem koagulasi dan fibrinolisis, kerusakan trombosit karena reaksi silang otoantibodi anti-trombosit.

Mediator imun akibat respon anti viral dan aktivasi inflamasi dapat ditemukan pada sel yang terinfeksi dengue maupun dalam sirkulasi. Bosch, dkk (2002) mendapatkan data akan peran IL-8 dalam kebocoran serum. Bethel, dkk (1998) mendapatkan penurunan level IL-6 dan soluble intercelluler molecule-1 pada anak dengan SSD. Belakangan banyak dilaporkan penelitian tentang adanya peningkatan 10 pada DBD. Oberholzer, dkk (2002) menyimpulkan bahwa IL-10 dapat menekan proliferasi sel T. Dengan demikian, patogenesis DBD merupakan akibat dari proses sangat kompleks dari aktifitas respon imun dan apoptosis.

2.5 Peran IL-10 pada infeksi dengue 2.5.1 Ekspresi dan aktivasi IL-10

Keseimbangan antara inflamasi dan antiinflamasi merupakan hal yang penting dalam mengontrol infeksi. Interleukin-10, bersifat antiinflamasi karena merupakan sitokin regulator atau inhibisi terhadap produk seluler yang berlebihan, termasuk inhibisi sekresi mediator imun, presentasi antigen, dan fagositosis (Jung, dkk 2004). IL-10 dihasilkan terutama oleh sel Th-2 dan CD4+, CD25+, sel Foxp3+ (sel T regulator) namun juga oleh APC termasuk sel dendritik, monosit/makrofag, sel B, sel NK, sel mast, neutrofil dan eosinofil.

2.5.2 Regulasi produksi IL-10 pada infeksi dengue

Interleukin-10 merupakan sitokin dengan efek pleitrofik pada imunoregulasi dan inflamasi. Green, dkk (1999) melaporkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah IL-10 dengan derajat keparahan DBD. Interleukin-10 menyebabkan disfungsi limfosit melalui supresi proliferasi sel T, saat fase awal infeksi. Penurunan jumlah trombosit juga dihubungkan dengan 10. Kadar IL-10 lebih tinggi pada penderita dengan infeksi sekunder daripada pada penderita dengan infeksi primer. Induksi IL-10 berhubungan dengan DBD derajat berat dan merupakan penanda potensial untuk infeksi akut dengue. (Chiu, dkk 2010; Fiol, dkk 1994)

2.5.3 Implikasi IL-10 terhadap patogenesis dengue

Produksi IL-10 diaktivasi oleh monosit/makrofag yang terinfeksi virus dengue. Interleukin-10 sebagai antiinflamasi, berfungsi mengontrol reaksi imunitas non spesifik dan imunitas seluler serta mengatur jumlah sitokin

proinflamasi melalui mekanisme umpan balik ke sel Th-1 dan mencegah ekspresi IL-12 oleh makrofag yang diaktifkan oleh sel dendritik. Interleukin-10 juga dapat merangsang antigen spesifik yang menghambat sinyal molekul konstimultor, sehingga tidak berikatan dengan ligannya dan mencegah ekspresi MHC I dan MHC II agar sel terinfeksi dengue tidak dapat dikenali oleh sel T (Matthew, dkk 1999; Palmer, dkk 2005). IL-10 menghambat proliferasi sel T dan proses apoptosis (Perez, 2005), mengatur fungsi trombosit yang menyebabkan agregasi trombosit (Malavige, dkk 2004). Gambar 2 menunjukkan bahwa IL-10 yang terbentuk selama infeksi virus dengue akan mengaktivasi sel B untuk membentuk antibodi terhadap protein virus. Antibodi yang terbentk antara lain anti envelope (anti-E), anti premembran (anti-prM), dan anti nonstruktural-1 (anti-NS1). Anti-NS1 akan bereaksi silang dengan endotel vaskular sehingga menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskuler (Feng, 2005).

2.6. Gambaran Klinis Infeksi Dengue

Infeksi virus dengue dapat bersifat asimptomatik maupun simptomatik. Menurut gambaran klinisnya, infeksi virus dengue dapat dibagi menjadi tiga kelompok manifestasi klinis, yakni (1) demam yang tidak terdiferensiasi (undifferentiated febrile illness) atau sindrom infeksi virus; (2) demam dengue (DD); dan (3) demam berdarah dengue (DBD), yang terbagi menjadi DBD tanpa syok dan sindrom syok dengue (SSD). (WHO, 1999). Demam berdarah dengue merupakan bentuk infeksi dengue yang lebih berat, gambaran klinis DBD menyerupai DD pada awal fase febris dalam berbagai aspek. Gambaran yang prominen dari DBD adalah potensinya untuk berkembang menjadi SSD. Ciri khas patofisiologi yang menentukan derajat penyakit dan membedakan DBD dengan DD adalah adanya kebocoran plasma yang disebabkan oleh peningkatan permeabilitas vaskular dan hemostasis yang abnormal. (Chuansumrit, 2005).

Presentasi klinis infeksi dengue dibagi menjadi 3 fase, yaitu disebut febril, kritis dan konvalesen (WHO, 2007). Pasin pada awalnya menderita demam mendadak tinggi dengan malaise, sakit kepala, mual, muntah, mialgia dan kadang nyeri perut. Fase febris akut ini berlangsung selama 2-7 hari. Penurunan cepat suhu tubuh ke level normal atau sub normal, dengan berkembangnya berbagai derajat gangguan sirkulasi dikenal dengan masa defervesen, dan menandakan pasien masuk dalam fase kritis. Fase kritis ini umumnya berlangsung selama 24-48 jam. Pada akhirnya, sebagian besar pasien mengalami pemulihan tanpa sekuele pada fase konvalesen. (Harun, 2002).

2.6.1. Demam Dengue

Manifestasi klinis bervariasi dan dipengaruhi usia penderita, namun pada umumnya adanya demam akut selama 2-7 hari, dengan sekurang-kurangnya dua manifestasi klinis seperti nyeri kepala, nyeri retro orbita, mialgia, artralgia, ruam kulit, manifestasi perdarahan, atau lekopenia. Ditunjang dengan pemeriksaan serologi dengue positif atau adanya kasus lain yang terbukti demam dengue di sekitarnya (WHO, 1997).

2.6.2 Demam Berdarah Dengue

Demam berdarah dengue dapat ditegakkan bila beberapa hal ini dapat kita jumpai pada pasien, yaitu bila adanya riwayat demam akut antara 2-7 hari dengan pola yang kadang-kadang bifasik, disertai dengan minimal 1 manifestasi perdarahan seperti uji bendung positif, petekie, ekimosis, purpura, perdarahan mukosa, hematemesis melena; kemudian pada presentasi laboratories dijumpai adanya trombositopenia dan didapati minimal adanya 1 tanda-tanda kebocoran plasma seperti peningkatan hematokrit >20% disbanding standar, penurunan hematokrit > 20% setelah mendapatkan terapi cairan, efusi pleura, asites, dan hipoproteinemia. (Halstead, 2007). Dua criteria klinis pertama dan satu criteria laboratories cukup untuk menegakkan diagnose klinis DBD (WHO, 2007).

2.6.3. Sindrom Syok Dengue (SSD)

Definisi SSD berdasarkan WHO adalah DBD yang disertai dengan tanda-tanda kegagalan sirkulasi. Kegagalan sirkulasi yang terjadi ditanda-tandai dengan denyut nadi yang cepat dan lemah, tekanan nadi yang sempit (≤20 mmHg) atau adanya hipotensi, keterlambatan pengisian kapiler, kulit yang dingin dan lembab,

dan gelisah. Nyeri perut yang intensif biasanya muncul beberapa saat sebelum onset syok.

Syok terjadi biasanya dalam waktu cepat dan biasanya terjadi pada masa defervescence, yaitu pada saat demam hari ke-2 hingga ke-5. Kematian pada penderita SSD biasanya terjadi dalam waktu 24 jam pertama terjadinya syok. Jika dilakukan terapi cairan yang adekuat, maka syok akan tertangani dalam waktu cepat dan kematian dapat dihindari. Syok yang tidak teratasi dapat menimbulkan asidosis metabolik, perdarahan saluran cerna dan organ lain yang hebat, yang akan berdampak pada prognosis yang buruk (Singhi, 2007).

2.7. Diagnosis Laboratorium Infeksi Dengue

Metode diagnostik yang saat ini digunakan untuk mengkonfirmasi diagnosis infeksi virus dengue meliputi deteksi virus, deteksi asam nukleat virus (RT-PCR), deteksi antigen atau tes serologi (MAC, ELISA, IgG ELISA, IgM/IgG rasio, IgA, HI test), atau kombinasi dari teknik-teknik tersebut. Tes serologi merupakan tes yang paling sering dilakukan. Setelah onset penyakit, virus dapat dideteksi di plasma, serum, sel darah di sirkulasi dan jaringan lain selama 4-5 hari. Selama stadium awal penyakit, isolasi virus atau deteksi antigen dapat digunakan untuk mendiagnosis infeksi. Pada akhir fase akut, serologi merupakan metode terpilih untuk diagnosis. Pada infeksi primer, antibodi IgM adalah imunoglobulin pertama yang muncul. Antibodi ini terdeteksi pada 50% pasien pada hari 3-5 setelah onset penyakit, meningkat 80% pada hari ke-5 dan 99% pada hari ke-10. Kadar IgM mencapai puncak kurang lebih 2 minggu setelah onset penyakit dan

menurun sampai tidak terdeteksi setelah 2-3 bulan. Anti dengue IgG terdeteksi dengan titer rendah saat akhir minggu pertama, meningkat perlahan dan masih terdeteksi setelah beberapa bulan, dan mungkin seumur hidup. Pada infeksi sekunder, imunoglobulin dominan adalah IgG yang terdeteksi dengan kadar tinggi, bahkan padsa fase akut, dan menetap selama periode 10 bulan sampai seumur hidup. Kadar IgM terdeteksi pada awal fase konvalesen dengan kadar rendah, bahkan dapat tidak terdeteksi pada beberapa kasus. Untuk membedakan infeksi dengue primer dan sekunder, saat ini lebih banyak digunakan rasio IgM/IgG dibandingkan tes HI. Infeksi dengue dinyatakan positif dari uji diagnostik apabila PCR postif, atau kultur virus positif, atau terjadi serokonversi IgM pada 2 pengukuran (fase akut dan konvalesen), atau serokonversi IgG pada 2 pengukuran, atau kenaikan 4 kali lipat titer IgG pada 2 pengukuran. Pada beberapa laboratorium, infeksi dengue didefinisikan sebagai primer apabila rasio IgM/IgG > 1,2 (menggunakan serum pasien dengan dilusi 1/100) atau > 1,4 (menggunakan serum pasien dengan dilusi 1/20). Infeksi dikatakansekunder apabila rasio kurang dari 1,2 atau 1,4. Walaupun demikian, rasio dapat bervariasi pada laboratorium yang berbeda. (Wang, 2002).

Sebelum hari ke-5, pada fase kritis, infeksi dengue dapat didiagnosis dengan isolasi virus pada kultur sel, dengan deteksi RNA virus menggunakan uji amplifikasi asam nukleat, atau dengan deteksi antigen virus dengan ELISA atau rapid test. Isolasi virus umumnya membutuhkan beberapa hari. Deteksi asam nukleat dapat mengidentifikasi RNA virus dalam 24-48 jam, namun membutuhkan biaya yang lebih tinggi dan teknisi yang lebih berpengalaman. Saat

ini alat deteksi antigen NS1 tersedia secara komersil dan dapat digunakan di berbagai laboratorium dengan peralatan terbatas. Setelah hari ke-5, virus dengue dan antigen menghilang dari darah bersamaan dengan munculnya antibodi spesifik. Antigen NS1 dapat terdeteksi pada beberapa pasien sampai beberapa hari setelah deverfesen. Untuk uji serologi, pengambilan sampel lebih fleksibel karena respon antibodi dapat diukur dengan membandingkan sampel pada fase akut dengan sampel yang diambil berminggu-minggu kemudian. (Shu, 2004).

2.7.1 Deteksi sitokin

Sitokin bisa diukur dari serum. Deteksi sitokin intrasel menggunakan flow cytometer yang dilakukan dengan cara meningkatkan permeabilitas sel dan antibodi monoklonal akan berkaitan dengan protein sitokin intrasel. Metode ini disebut menggunakan ELISA, metode ini dapat mengidentifikasi sel-sel yang memproduksi sitokin IL-10 (Feng, 2005).

2.8. Landasan Teori

Demam berdarah dengue masih merupakan masalah di banyak negara terutama di Asia dan terlebih lagi di Indonesia. Angka keparahan sangat tinggi akibat manifestasi klinis yang berat sering ditemukan. Virus dengue pada awalnya menginfeksi keratinosit akan mengakibatkan infeksi pada APC, pada saat sel ini bertujuan melakukan pengenalan antigen. Dalam migrasinya ke limfonodi untuk melakukan presentasi kepada sel T, lebih banyak sel dendritik terinfeksi. Lebih banyak sel lain juga terinfeksi saat sel terinfeksi berada dalam sirkulasi termasuk sel hepatosit dan limpa serta sumsum tulang. Hal ini menimbulkan respon imun

yang berlipat ganda. Infeksi pertama kali biasanya ringan dan menimbulkan kekebalan spesifik yang bertahan lama. Namun infeksi kedua oleh strain berbeda akan menimbulkan respon imun bervariasi mulai dari DBD derajat ringan hingga berat sampai kondisi syok dan kematian. Derajat keparahan DBD yang sangat berat dan sering sulit ditolong menyebabkan banyak penelitian ditujukan pada mekanisme atau faktor apa yang berperan pada keparahan sehingga dikemudian hari dapat diharapkan luaran tatalaksana yang lebih baik. Teori ADE tidak sepenuhnya dapat menerangkan derajat keparahan pada DBD, karena hanya 2-4% infeksi sekunder mengalami keadaan berat. Peran sitokin dalam respon imun serta apoptosis yang kompleks dan rumit dimulai sejak sel dendritik mengeluarkanTNF-⍺, INF-γ, PAF, IL-10, IL-12 untuk presentasi antigen virus

pada sel T helper. Sel Th-1 memproduksi TNF alpha, IL-1, IL-6 sedangkan sel Th-2 memproduksi IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, dan IL-12. Antibodi yang dihasilkan limfosit B mengikat antigen virus dengue dilanjutkan dengan aktivasi komplemen yang menyebabkan tingginya kadar C3a dan C5a dan berkontribusi pada peningkatan permeabilitas kapiler. Teori sitokin menjelaskan banyaknya sitokin yang terlibat, mulai dari IL-12, TNF alpha, IL-6, IL-8 dan lain-lain. Beberapa tahun terakhir, perhatian banyak ditujukan pada keberadaan IL-10 pada DBD dengan keadaan klinis berat.

Interleukin-10 dihasilkan terutama oleh sel T regulator, namun juga oleh sel lain, berfungsi sebaga antiinflamsi dan menekan respon imun yang berlebihan. Melalui mekanisme umpan balik ke sel T helper 1. Interleukin-10 juga mencegah ekspresi IL-12 oleh makrofag yang diaktifkan oleh sel dendritik.

Namun demikian, hasIL-hasil penelitian umumnya bersifat kontroversi akibat berbagai data yang ditemukan. Green, dkk (1999) melaporkan bahwa terdapat korelasi positif antara jumlah IL-10 dengan derajat keparahan pada DBD. Interleukin-10 menyebabkan disfungsi limfosit melalui supresi proliferasi sel T, saat fase awal infeksi. Penurunan jumlah trombosit juga dihubungkan dengan IL-10. Kadar IL-10 lebih tinggi pada penderita DBD dengan infeksi sekunder daripada pada penderita DBD dengan infeksi primer.

Induksi IL-10 berhubungan dengan DBD derajat berat dan merupakan penanda potensial untuk infeksi akut dengue. (Chiu, dkk 2010; Fiol, dkk 1994). Tsai, 2012 mendapatkan, meningkatnya kadar IL-10 pada anak dengan DBD berhubungan dengan beratnya derajat penyakit, terlihat dari derajat kebocoran kapiler dan adanya efusi pleura. Tingginya kadar IL-10 berghubungan dengan kerusakan trombosit, dan fungsi sel T. (Tsai, 2012).

Interleukin-10 bekerja melalui mekanisme umpan balik ke sel Th-1 dan mencegah ekspresi IL-12 oleh makrofag yang diaktifkan oleh sel dendritik. Interleukin-10 juga dapat merangsang antigen spesifik yang menghambat sinyal molekul konstimultor, sehingga tidak berikatan dengan ligannya dan mencegah ekspresi MHC klas I dan MHC klas II agar sel terinfeksi dengue tidak dapat dikenali oleh sel T (Matthew, dkk 1999; Palmer, dkk 2005). Interleukin-10 menghambat proliferasi sel T dan proses apoptosis (Perez, 2005; Oberholzer, 2002), juga mengatur fungsi trombosit sehingga terjadi agregasi trombosit. (Malavige, dkk 2004).