BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini analitik dengan pendekatan cross-sectional dimana dilakukan satu kali pengukuran pada variabel dependen dan independennya.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik Medan. Diagnosis AR ditegakkan di Sub Divisi Reumatologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Pemeriksaan telinga, hidung, tenggorok, kepala, dan leher dilakukan di Departemen Telinga Hidung Tenggorok Kepala dan Leher (T.H.T.K.L.). Pemeriksaan immunoassay MMP-3 dilakukan di Departemen Patologi Klinik. Pengambilan sampel dilakukan sejak bulan Maret 2015 hingga Mei 2016.

3.3 Populasi, Sampel, dan Besar Sampel 3.3.1 Populasi

Populasi adalah seluruh pasien AR yang didiagnosis berdasarkan kriteria ARA oleh dokter ahli konsultan reumatologi.

3.3.2 Sampel penelitian

Kriteria inklusi

1. Pasien laki-laki maupun perempuan yang berusia 16-55 tahun. 2. Bersedia diikutsertakan dalam penelitian dengan menandatangani

informed consent.

Kriteria eksklusi

1. Menderita penyakit sistemik lain seperti: diabetes mellitus, hipertensi, hiperlipidemia, dll.

3.3.3 Besar sampel

Sampel ditentukan dengan menggunakan rumus dua populasi tidak berpasangan, yaitu:

�1 = �2 = 2�(�� +��) �

(�1− �2) � 2

Keterangan:

Zα = 1,96 (Batas kepercayaan 95%)

Zβ = 0,84 (Kekuatan uji 80%)

s = simpang baku kedua kelompok (dari pustaka)

�1-�2 = perbedaan klinis yang diinginkan

�1 = �2 = 2�(1,96 + 0,84) 71

(98,30−36,17)�

2

�1 = �2 = 21 orang

Berdasarkan rumus diatas ditentukan jumlah sampel yang diteliti sejumlah 42 orang, yang terdiri atas 21 orang pada kelompok AR GP (+) dan 21 orang pada kelompok AR GP (-).

3.4 Variabel Penelitian

- Variabel dependen : kadar MMP-3

3.5 Definisi Operasional

3.5.1 Jenis kelamin adalah jenis kelamin pasien sesuai dengan yang tercatat pada rekam medis, yaitu:

1) Laki-laki 2) Perempuan

3.5.2 Usia dihitung dalam tahun menurut ulang tahun terakhir. Perhitungan usia berdasarkan kalender Masehi dan dibagi atas:

1) ≤20 tahun 2) 21-30 tahun 3) 31-40 tahun 4) ≥40 tahun

3.5.3 Durasi penyakit adalah waktu sejak pertama kali dirasakannya keluhan sampai saat penelitian dilakukan, dibagi atas:

1) ≤5 tahun

2) 6-10 tahun 3) ≥11 tahun

3.5.4 Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3 atau stromelysin-1) adalah proteinase yang disekresikan oleh fibroblas dan kondrosit sinovial. Aktivitasnya menyebabkan degradasi protein inti aggrecan, protein tulang rawan, fibronektin, dan kolagen tipe IV, VII, IX, dan XI. Pemeriksaan immunoassay kadar MMP-3 total plasma pasien dilakukan dengan metode ELISA. Diukur dengan Chemwell® 2910 Automated EIA and Chemistry Analyzer (Awareness Technology Inc, Palm City, FL, USA). Kadar MMP-3 dinyatakan dalam ng/mL. 3.5.5 Gangguan pendengaran adalah berkurangnya kemampuan

Conduction/BC) >25 dBHL, CHL jika didapatkan Air-Bone Gap (ABG) ≥10 dBHL pada sedikitnya dua frekuensi yang berurutan, atau MHL jika AC dan BC>25 dBHL dengan ABG≥10 dBHL pada sedikitnya dua frekuensi yang berurutan (Katz, et al., 2009). Subjek dinyatakan mengalami gangguan pendengaran jika salah satu atau kedua telinganya mengalami gangguan pendengaran. Untuk menilai perbedaan rerata AC, BC, ABG, dan ambang dengar diambil nilai ambang tertinggi diantara kedua telinga. Pada penelitian ini, jenis gangguan pendengaran dibagi menjadi:

1) SNHL (Sensorineural Hearing Loss/gangguan pendengaran sensorineural)

2) CHL (Conductive Hearing Loss/gangguan pendengaran konduktif)

3) Mixed-HL (mixed Hearing Loss/gangguan pendengaran

campuran)

3.5.6 Derajat gangguan pendengaran diklasifikasikan berdasarkan ISO. Adapun interpretasi hasil berdasarkan International Standard

Organization (ISO) tentang derajat gangguan pendengaran adalah:

pendengaran normal (≤25 dBHL), gangguan pendengaran ringan (26-40 dBHL), gangguan pendengaran sedang (41-60 dBHL), gangguan pendengaran berat (61-80 dBHL), gangguan pendengaran sangat berat (≥81 dBHL) (Soetirto, Hendarmin, dan Bashirudddin, 2010). Pada penelitian ini, derajat gangguan pendengaran dibagi menjadi:

1) Sangat Berat 2) Berat

3.5.7 Ambang hantaran udara adalah hasil penilaian terhadap jalur pendengaran secara keseluruhan dan biasanya diukur dengan mengunakan earphone. Saat suara disajikan melalui earphone sensitivitas pendengaran dapat dinilai pada masing-masing telinga secara terpisah. Hasil pengukuran dinyatakan dalam desibel (dB) (Katz, et al., 2009).

3.5.8 Ambang hantaran tulang adalah hasil penilaian yang diukur dengan menempatkan vibrator pada tulang dimana telinga diperiksa secara terpisah. Biasanya dengan menyajikan suara masking pada telinga yang tidak diperiksa. Tujuan pemeriksaan hantaran tulang adalah untuk mem-bypass telinga luar dan telinga tengah dan untuk menstimulasi koklea secara langsung. Hasil pengukuran dinyatakan dalam desibel (dB) (Katz, et al., 2009).

3.5.9 Air-Bone Gap (ABG) adalah selisih 10 dB atau lebih antara

hantaran udara dan hantaran tulang pada 2 frekuensi berurutan (Katz, et al., 2009).

3.5.10 Rerata Ambang Dengar (AD) adalah tingkat intensitas terendah tiap frekuensi yang masih dapat didengar dengan pemeriksaan audiometri nada murni, dengan satuan desibel (dB) dan yang digunakan adalah ambang dengar hantaran udara. Dalam menentukan derajat ketulian, yang dihitung hanya ambang dengar hantaran udara saja yaitu dengan menggunakan rumus:

AD = AD 500 Hz + AD 1000 Hz + AD 2000 Hz + AD 4000 Hz

4

(Soetirto, Hendarmin, dan Bashirudddin, 2010)

pada otosklerosis dan keadaan membran timpani yang berparut. Timpanogram kelihatan seperti tipe A (normal), dimana puncak berada atau dekat titik 0 daPa, tapi dengan ketinggian puncak yang secara signifikan berkurang. Huruf s dibelakang A berarti

stiffness atau shallowness. Tipe Ad terdapat pada keadaan

membran timpani yang flaksid atau diskontinuitas (kadang-kadang sebagian) dari tulang-tulang pendengaran. Timpanogram kelihatan seperti tipe A (normal), tetapi dengan puncak lebih tinggi secara signifikan dibandingkan normal. Huruf d di belakang A berarti deep atau discontinuity. Tipe B terdapat pada kavum timpani yang berisi cairan, misalnya pada otitis media efusi. Timpanogram tidak memiliki puncak dan cenderung mendatar atau sedikit membulat.

ECV dalam batas normal, terdapat sedikit atau tidak ada

abnormalitas pada telinga tengah. Bila tidak ada puncak tetapi

ECV > normal, ini menunjukkan adanya perforasi pada membran

timpani. Tipe C terdapat pada keadaan membran timpani yang retraksi dan malfungsi dari tuba eustachius. Tekanan telinga tengah negatif, titik puncak berada pada titik > -150 daPa (Jerger, 1970; Stach, 1998). Pada penelitian ini, tipe timpanogram diklasifikasikan berdasarkan Jerger’s Classification, yaitu:

3.6 Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian ini membutuhkan beberapa bahan dan peralatan sebagai berikut:

1) Catatan medis penderita dan status penelitian penderita

2) Formulir persetujuan ikut penelitian 3) Kuesioner penelitian

4) Lampu kepala merk Ryne

5) Spekulum telinga merk Hartmann 6) Otoskop merk Riester

7) Larutan Peroksida 3 % (H2O2 3%)

8) Alat penghisap (suction) merk Thomas Medipump tipe 1132 GL 9) Kanul penghisap nomor 6 dan 8 tipe Fergusson

10) Spekulum hidung merk Renz 11) Spatel lidah merk Renz

12) Kaca laringoskopi dan kaca rinoskopi merk Renz 13) Pengait serumen merk Renz

14) Quantikine® ELISA kits dari R&D System (Minneapolis, USA) 15) Chemwell® 2910 Automated EIA and Chemistry Analyzer

(Awareness Technology Inc, Palm City, FL, USA)

16) AD-28 Interacoustics Clinical Audiometer (Interacoustics, Assens, Denmark)

17) Interacoustics AA222 Impedans Audiometer (Interacoustics, Assens, Denmark)

Alat dan bahan assay: 1. Microplate MMP3

2. Konsentrat buffer pembilas

3. Standar Human MMP3 rekombinan 4. Pengencer assay

5. Biotinylated anti-Human MMP3

7. Reagen TMB One-Step Substrate 8. Stop solution

9. Pembaca microplate 10. Pipet

11. Silinder 100 mL and 1 liter 12. Kertas pengering

13. Cairan terdestilasi atau terionisasi

14. Tabung untuk mempersiapkan standar atau pengenceran sampel.

Persiapan standar:

1. Putar vial standar MMP3. Siapkan 200 ng/mL standar MMP3 dengan menambahkan 400 μL pengencer assay kedalam vial.

Campurkan bubuk dengan pencampuran lembut 2. Tabung diberikan label 1-6

3. Siapkan standar 1 dengan menambahkan 250 μL 200 ng/mL

standar kedalam 250 μL pengencer assay kedalam tabung 1.

Campur hingga merata

4. Ambil 400 μL pengencer assay kedalam tabung lainnya

5. Siapkan standar 2 dengan memindahkan 200 μL dari tabung 1 ke dalam tabung 2. Campur hingga merata.

6. Siapkan standar 3 dengan memindahkan 200 μL dari tabung 2 ke tabung 3. Campur hingga merata.

7. Lanjutkan pengenceran hingga didapatkan standar 0 (0 pg/mL)

Persiapan sampel assay:

Plasma pasien AR diambil dengan menggunakan sitrat sebagai antikoagulan. Partikel-partikel disingkirkan dengan sentrifugasi dan dibekukan pada suhu 23°C.

Prosedur assay:

suhu ruangan atau satu malam pada suhu 4°C dengan pencampuran yang lembut.

2. Buang larutan tersebut dan bilas 4 x, dengan larutan pembilas. Bilas dengan mengisi setiap tabung dengan larutan pembilas (300 mikro L) menggunakan pipet multichannel atau auto washer. Mengangkat larutan dengan sempurna pada setiap tahap berguna untuk memperoleh hasil yang baik. Setelah pembilasan terakhir, angkat sisa larutan dengan mengaspirasinya. Balikkan cakramnya dan keringkan dengan kertas pengering.

3. Tambahkan 100 mikroL Biotinylated MMP3 Detection Antibody pada setiap tabung. Inkubasikan selama 1 jam pada suhu ruangan dengan pancampuran lembut.

4. Buang larutan tersebut. Ulangi pembilasan seperti pada langkah 2. 5. Tambahkan 100 μL larutan HRP-Streptavidin pada masing-masing

tabung. Inkubasikan selama 45 menit pada suhu ruangan dengan pencampuran lembut.

6. Keluarkan larutan. Ulangi pembilasan seperti pada langkah 2

7. Tambahkan 100 μL Reagen TMB One-Step Substrate pada

masing-masisng tabung.

8. Inkubasikan selama 30 menit pada suhu ruangan di ruangan yang gelap dengan pencampuran lembut.

9. Tambahkan 50 μL stop solution pada setiap tabung. Dilakukan

pembacaan pada 450 nm.

Prosedur pemeriksaan audiometri nada murni

Untuk pemeriksaan audiometri nada murni, perlu diperhatikan beberapa syarat antara lain (Kolegium Ilmu Kesehatan T.H.T.K.L., 2008):

1. Alat audiometer yang telah distandardisasi oleh American National

Standards Institute (ANSI).

Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang baik maka prosedur yang perlu diperhatikan antara lain (Kolegium Ilmu Kesehatan T.H.T.K.L., 2008):

1. Penderita ditempatkan sedemikian rupa sehingga ia tidak melihat gerakan tangan pemeriksa, karena hal ini akan mempengaruhi penderita bahwa nada tes sedang disajikan.

2. Untuk mengurangi interferensi dari suara-suara latar belakang yang berasal dari sekitarnya maka tempat yang terbaik adalah ruangan kedap suara akan tetapi bila tidak ada maka tes dilakukan di ruangan tersembunyi.

3. Instruksi kepada penderita harus jelas misalnya “anda akan diperiksa dan akan mendengar bunyi yang kadang-kadang keras dan kadang-kadang lemah melalui earphone. Bila mendengar bunyi itu, tekan tombol dan acungkan tangan. Kalau mendengar di

sebelah kanan acungkan tangan kanan dan kalau didengar pada telinga kiri maka acungkan tangan kiri”.

4. Earphone harus diletakkan secara tepat diatas liang telinga luar,warna merah di sebelah kanan dan warna biru di sebelah kiri. 5. Telinga yang diperiksa terlebih dahulu harus yang berfungsi lebih

baik. Bila oleh penderita mengatakan kedua telinga sama tulinya, maka yang diperiksakan terlebih dahulu adalah telinga kanan.

6. Penyajian nada tes tidak boleh dengan irama yang konstan dan lamanya interval antara dua bunyi harus selalu diubah-ubah.

7. Pemeriksaan pertama dimulai pada frekuensi 1000 Hz karena nada ini dapat memberi hasil akurat yang konsisten. Kemudian periksa nada-nada lebih tinggi 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, dan 8000 Hz.

Untuk menentukan nilai ambang tiap-tiap frekuensi dilakukan sebagai berikut (Kolegium Ilmu Kesehatan T.H.T.K.L., 2008):

seterusnya sampai ada respon. Jika sudah ada respon, turunkan intensitasnya 5 dB sebagai cross check dan bila tidak mendengar maka inilah nilai ambang frekuensi tersebut. Untuk telinga kanan diberikan kode O dan telinga kiri diberi kode X pada audiogram. 2. Cara yang sama dilakukan untuk frekuensi-frekuensi yang lain.

Prosedur pemeriksaan timpanometri

Alat pemeriksaan (probe) dimasukkan ke dalam liang telinga. Alat tersebut memancarkan sebuah nada dengan frekuensi 220 Hz. Alat lainnya mendeteksi respon dari membran timpani terhadap nada tersebut. Secara bersamaan, probe yang menutupi liang telinga menghadirkan berbagai jenis tekanan udara. Pertama positif, kemudian negatif ke dalam liang telinga. Jumlah energi yang dipancarkan berhubungan langsung dengan compliance. Compliance menunjukkan jumlah mobilitas di telinga tengah. Compliance yang rendah menunjukkan kekakuan atau obstruksi

pada telinga tengah. Data-data yang didapat membentuk sebuah gambar dua dimensi pengukuran mobilitas membran timpani. Pada telinga normal, kurva yang timbul menyerupai gambaran lonceng (Stach, 1998).

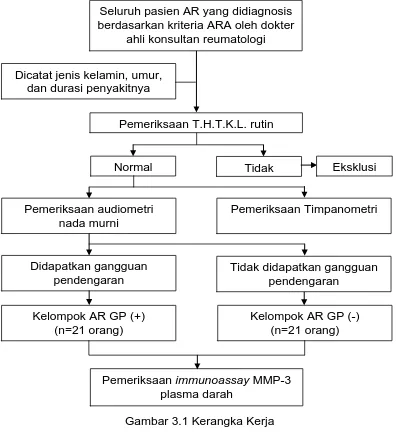

3.7 Kerangka Kerja

Kerangka kerja penelitian ini diperlihatkan pada Gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1 Kerangka Kerja

Keterangan Gambar 3.1:

Seluruh pasien AR yang didiagnosis berdasarkan kriteria ARA oleh dokter ahli konsultan reumatologi dicatat jenis kelamin, umur, dan durasi penyakitnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan T.H.T.K.L. rutin di Departemen T.H.T.K.L. Pasien yang pada pemeriksaan T.H.T.K.L. rutin

dinyatakan tidak normal dieksklusikan. Sedangkan pasien yang pada pemeriksaan T.H.T.K.L. rutin dinyatakan normal dilakukan pemeriksaan

Normal Tidak Eksklusi

Pemeriksaan immunoassay MMP-3 plasma darah

Pemeriksaan T.H.T.K.L. rutin

Didapatkan gangguan pendengaran

Dicatat jenis kelamin, umur, dan durasi penyakitnya

Seluruh pasien AR yang didiagnosis berdasarkan kriteria ARA oleh dokter

ahli konsultan reumatologi

Pemeriksaan audiometri nada murni

Pemeriksaan Timpanometri

Kelompok AR GP (-) (n=21 orang) Kelompok AR GP (+)

(n=21 orang)

audiologi yang terdiri atas pemeriksaan audiometri nada murni dan timpanometri. Pasien yang pada hasil pemeriksaan audiometri nada murninya didapatkan gangguan pendengaran dimasukkan ke dalam kelompok AR GP (+) yaitu sebanyak 21 pasien. Sedangkan pasien yang pada hasil pemeriksaan audiometri nada murninya tidak didapatkan gangguan pendengaran dimasukkan ke dalam kelompok AR GP (-) sebagai pembanding yaitu sebanyak 21 orang. Kemudian dilakukan pengambilan darah pada kedua kelompok tersebut untuk pemeriksaan

immunoassay MMP-3 plasma.

3.8 Analisis Data

Hasil pemeriksaan audiometri nada murni yang berupa jenis dan derajat gangguan pendengaran disajikan dalam bentuk grafik. Untuk mengetahui perbedaan rerata ambang hantaran udara, rerata ambang hantaran tulang, rerata air-bone gap, maupun rerata ambang dengar digunakan independent t-test. Hasil pemeriksaan timpanometri yang berupa t

3.9 Etika Penelitian

ipe timpanogram disajikan dalam bentuk grafik. Rerata kadar MMP-3 disajikan dalam bentuk grafik kemudian digunakan independent

t-test untuk mengetahui perbedaan rerata kadar MMP-3 pada kedua

kelompok. Program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) digunakan untuk uji statistik. Dinyatakan bermakna secara statistik jika diperoleh nilai p<0,05.

3.10 Jadwal Penelitian

Kegiatan penelitian digambarkan melalui Tabel 3.1 berikut. Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No. Kegiatan Waktu

1. Persiapan proposal Februari-Maret 2015 2. Presentasi proposal April 2015

3. Pengumpulan dan pengolahan data April 2015-Mei 2016 4. Penyusunan laporan Mei-September 2016

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik Medan. Diagnosis AR ditegakkan di Sub Divisi Reumatologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Pemeriksaan telinga, hidung, tenggorok, kepala, dan leher dilakukan di Departemen Telinga Hidung Tenggorok Kepala dan Leher (T.H.T.K.L.). Pemeriksaan immunoassay MMP-3 plasma dengan metode ELISA dilakukan di Departemen Patologi Klinik.

4.2 Karakteristik Sampel Penelitian

Tabel 4.1 memperlihatkan proporsi usia, jenis kelamin, dan durasi penyakit subjek dengan rerata usia kelompok AR GP (+) yaitu 35,38±2,00

Tabel 4.1 Proporsi Jenis Kelamin, Usia, dan Durasi Penyakit Kelompok AR GP

(+)

Kelompok AR GP (-)

n % n %

Jenis Kelamin Laki-laki 5 23,8 5 23,8

Perempuan 16 76,2 16 76,2

Usia (tahun) ≤20 1 4,8 1 4,8

21-30 7 33,3 7 33,3

31-40 5 23,8 5 23,8

≥41 8 38,1 8 38,1

Durasi penyakit

(tahun) ≤5

14 66,7 17 81,0

6-10 7 33,3 3 14,3

≥11 0 0 1 4,8

4.3 Proporsi Jenis dan Derajat Gangguan Pendengaran pada Kelompok AR dengan Gangguan Pendengaran

Pemeriksaan audiometri nada murni mendapatkan rerata ambang dengar kelompok AR GP (+) yaitu 38,39±3,37 dBHL dan kelompok AR GP (-) yaitu 20,48±0,72 dBHL. Dengan menggunakan independent t-test, didapatkan perbedaan yang bermakna (p<0,001) ambang dengar diantara kedua kelompok tersebut.

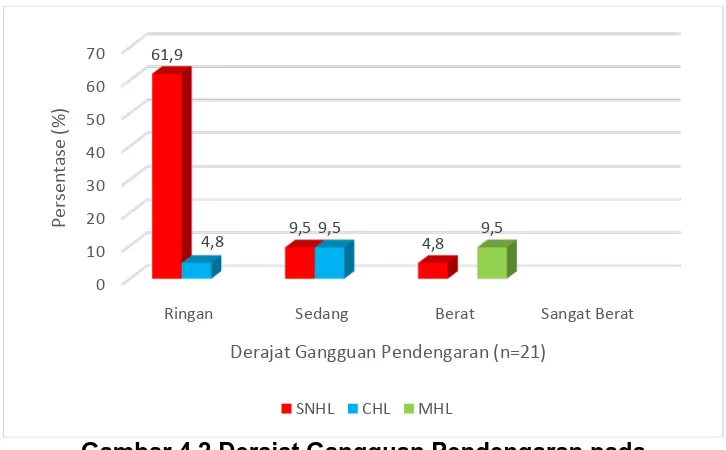

Gambar 4.1 Jenis Gangguan Pendengaran pada Kelompok AR GP (+) Gambar 4.2 memperlihatkan proporsi derajat gangguan pendengaran kelompok AR GP (+). Proporsi derajat gangguan pendengaran yang terbanyak didapatkan pada kelompok AR GP (+) adalah derajat ringan yaitu sebanyak 14 pasien (66,7%), yang terdiri atas SNHL sebanyak 13 pasien (61,9%) dan CHL sebanyak 1 pasien (4,8%). Diikuti dengan derajat sedang dan berat.

Gambar 4.2 Derajat Gangguan Pendengaran pada Kelompok AR GP (+)

Ringan Sedang Berat Sangat Berat

4.4 Perbedaan Rerata Hantaran Udara, Hantaran Tulang, Air-Bone Gap, dan Ambang Dengar Kedua Kelompok

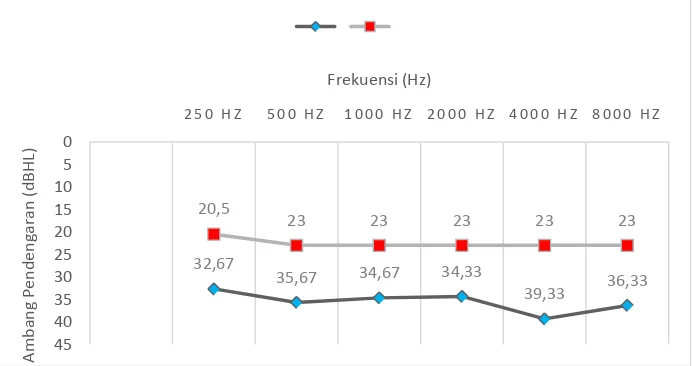

Gambar 4.3 memperlihatkan rerata ambang hantaran udara setiap frekuensi pada kedua kelompok. Dapat diketahui bahwa rerata hantaran udara kelompok AR GP (+) lebih tinggi daripada kelompok AR GP (-) pada semua frekuensi. Dengan menggunakan independent t-test, didapatkan perbedaan yang bermakna (p<0,05) pada rerata hantaran udara diantara kedua kelompok yaitu pada frekuensi 1000 Hz hingga 8000 Hz.

Gambar 4.3 Rerata Ambang Hantaran Udara Kedua Kelompok Gambar 4.4 memperlihatkan rerata hantaran tulang setiap frekuensi pada kedua kelompok. Dapat diketahui bahwa rerata hantaran tulang kelompok AR GP (+) lebih tinggi daripada kelompok AR GP (-) pada semua frekuensi. Dengan menggunakan independent t-test, didapatkan perbedaan yang bermakna (p<0,05) pada rerata hantaran tulang diantara kedua kelompok pada semua frekuensi.

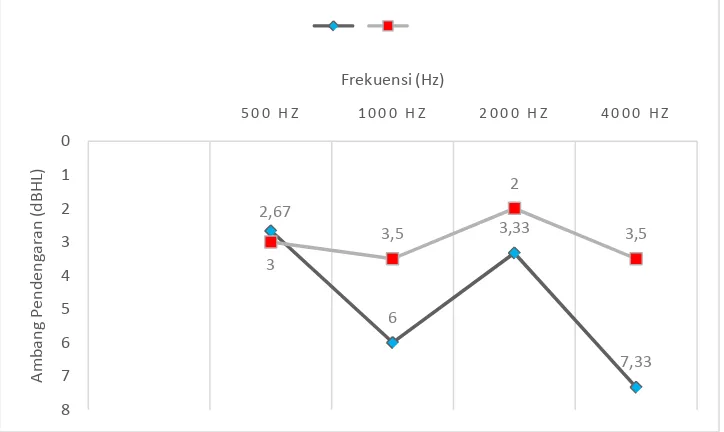

Gambar 4.4 Rerata Ambang Hantaran Tulang Kedua Kelompok Gambar 4.5 memperlihatkan rerata ambang ABG pada setiap frekuensi diantara kedua kelompok. Dapat diketahui bahwa rerata ambang ABG pada kelompok AR GP (+) lebih tinggi daripada kelompok AR GP (-) pada frekuensi 1000 Hz hingga 4000 Hz. Dengan menggunakan independent

t-test, didapatkan perbedaan yang bermakna (p<0,05) pada rerata ambang

ABG yaitu pada frekuensi 4000 Hz.

Gambar 4.5 Rerata Nilai Air-Bone Gap Kedua Kelompok

4.6 Proporsi Tipe Timpanogram Kedua Kelompok

Gambar 4.6 memperlihatkan proporsi berdasarkan tipe timpanogram pada kedua kelompok. Dapat diketahui bahwa tipe timpanogram terbanyak adalah tipe A baik pada kelompok AR GP (+) yaitu sebanyak 15 pasien (71,4%), maupun pada kelompok AR GP (-) yaitu sebayak 10 pasien (47,6%). Diikuti timpanogram tipe As sebanyak 6 pasien (28,6%) pada kelompok AR GP (+), dan sebanyak 10 pasien (47,6%) pada kelompok AR GP (-). Pada kelompok AR GP (+), dari semua pasien dengan timpanogram tipe As, hanya didapatkan 1 pasien dengan CHL.

Gambar 4.6 Proporsi Tipe Timpanogram 4.7 Perbedaan Kadar MMP-3 diantara Kedua Kelompok

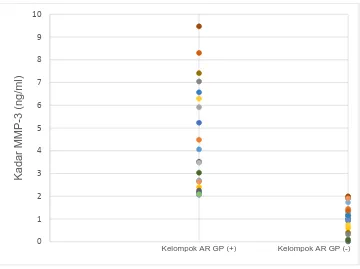

Gambar 4.7 memperlihatkan kadar MMP-3 plasma pada kedua kelompok. Dapat diketahui bahwa kadar MMP-3 plasma yang paling tinggi adalah sebesar 9,47 ng/ml dan yang paling rendah adalah sebesar 2,06 ng/ml pada kelompok AR GP (+). Sedangkan pada kelompok AR GP (-), kadar MMP-3 plasma yang paling tinggi adalah sebesar 2,00 ng/ml dan yang paling rendah adalah sebesar 0,02 ng/ml. Rerata kadar MMP-3 plasma kelompok AR GP (+) yang berdurasi penyakit ≤5 tahun adalah sebesar 4,15 ng/mL dan yang berdurasi penyakit >6 tahun adalah sebesar 5,09 ng/mL.

Gambar 4.7 Kadar MMP-3 Plasma Kedua Kelompok

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa perbedaan rerata kadar MMP-3 plasma pada kedua kelompok adalah sebesar 3,38±0,52 ng/ml. Didapatkan perbedaan yang bermakna secara statistik (p<0,001) kadar MMP-3 plasma diantara kedua kelompok.

Tabel 4.2 Hasil Independent t-test terhadap Kadar MMP-3 diantara Kedua Kelompok

Plasma (ng/ml) 4,47±0,50 1,08±0,12 <0,001

0

BAB 5 PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Sampel Penelitian

AR adalah penyakit inflamasi kronik yang didapatkan pada 1% populasi

(Carrasco & Barton, 2010; Paul, Das, & Bhattacharjee, 2015; Emamifar, Bjoerndal, & Hansen, 2016). Pada penelitian ini, wanita usia muda (≤40 tahun) dengan AR banyak didapatkan. Prevalensi AR diketahui 2-3 kali lebih banyak diderita kaum perempuan dibandingkan dengan kaum pria. Serangan awal penyakit ini paling sering terjadi pada dekade keempat dan kelima (Paul, Das, & Bhattacharjee, 2015). Penyakit ini biasanya menyerang kelompok dewasa produktif, berusia 20-40 tahun seperti yang dikemukakan oleh Carter (2005). Predileksi perempuan pada pasien AR paling tinggi didapatkan pada kelompok usia yang lebih muda. Ini

memperkuat pendapat yang menyebutkan bahwa hormon sex merupakan salah satu faktor predisposisi AR (del Rincón, et al., 2002).

5.2 Proporsi Jenis dan Derajat Gangguan Pendengaran pada Kelompok AR dengan Gangguan Pendengaran

Pada penelitian ini, durasi penyakit yang terbanyak didapatkan adalah ≤5 tahun, diikuti dengan durasi 6-10 tahun. AR merupakan penyakit sistemik yang ditandai dengan inflamasi kronik. Penelitian membuktikan bahwa semakin cepat pasien AR diobati, maka semakin baik pula prognosisnya. Namun, diagnosis AR secara dini biasanya sulit dilakukan dan pada saat diagnosis ditegakkan telah terjadi kerusakan yang ireversibel (Carrasco & Barton, 2010).

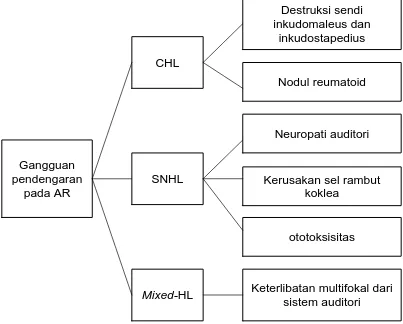

Colletti, et al., 1997). SNHL merupakan jenis gangguan pendengaran yang paling sering ditemukan pada pasien AR yaitu sebanyak 24-60% sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 5.1 di bawah ini (Magaro, Zoli, & Altomonte, 1990; Kastanioudakis, et al., 1995; Raut, Cullen, & Cathers, 2001; Ozcan et al., 2002; Takatsu, et al., 2005; Bhama, et al., 2005; Halligan, et al., 2006; Murdin, et al., 2008; Dikici, et al., 2009; Baradaranfar and Doosti, 2010; Arslan, et al., 2011; Vega, et al., 2016).

Tabel 5.1 Hasil Pemeriksaan Audiometri Nada Murni pada Pasien AR

Peneliti Jumlah

vaskulitis dan neuritis, dapat mempengaruhi sel rambut koklea dan saraf koklea, sehingga menghasilkan SNHL (Emamifar, Bjoerndal, & Hansen 2016).

Gambar 5.1 Patologi Gangguan Pendengaran pada AR

Telah diketahui bahwa penyakit autoimun dapat menghasilkan gangguan pendengaran perseptif sebagai akibat dari perubahan degeneratif pada organ corti (Heyworth dan Liyanage, 1972). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, AR merupakan penyakit autoimun (Takatsu, et al., 2005; Junior, et al., 2006). Pada penyakit autoimun, selain kerusakan yang diakibatkan oleh respon imun terhadap patogen, telinga dalam dapat juga menderita efek autoimun tersebut. Tiga mekanisme utama dalam penyakit autoimun adalah autoantibodi terhadap antigen jaringan, pengendapan antigen dan antibodi dalam jaringan, serta infiltrasi

dan kerusakan jaringan oleh sel T sitotoksik (Harris, 2006). Penyakit autoimun telinga dalam bermanifestasi sebagai SNHL yang progresif

Destruksi sendi inkudomaleus dan

inkudostapedius

Nodul reumatoid

Neuropati auditori

Kerusakan sel rambut koklea

ototoksisitas

Keterlibatan multifokal dari sistem auditori Gangguan

pendengaran pada AR

CHL

SNHL

cepat. SNHL tersebut berawal dari gangguan pendengaran unilateral yang pada akhirnya berkembang menjadi gangguan pendengaran bilateral (American Speech-Language-Hearing Association, 2016).

Pada penelitian ini, diantara pasien yang mengalami SNHL, 8 pasien mengalami SNHL bilateral sedangkan 8 pasien lainnya mengalami SNHL unilateral. SNHL unilateral yang didapatkan pada penelitian ini memperlihatkan adanya pengaruh penyakit autoimun pada telinga dalam. Penyakit autoimun telinga dalam bermanifestasi sebagai SNHL yang progresif dalam hitungan bulan. SNHL tersebut dapat berawal dari gangguan pendengaran unilateral yang pada akhirnya berkembang menjadi bilateral (Mijovic, Zeitouni, & Colmegna, 2013; American Speech-Language-Hearing Association, 2016).

Takatsu, et al. (2005) tidak mendapatkan autoimunitas terhadap kolagen tipe II pada penelitiannya, sehingga mereka berpendapat bahwa

hiperaktivitas sistem kekebalan humoral dan selular terhadap antigen telinga dalam adalah penyebab SNHL. Pada vaskulitis yang diperantarai kompleks imun telinga dalam, autoantibodi yang melawan epitop antigen telinga dalam dapat menyebabkan SNHL. Peningkatan prevalensi SNHL juga pernah dilaporkan pada penyakit autoimun lainnya seperti lupus eritematosus sistemik dan sindrom Sjo¨gren’s. Hiperaktivitas imunitas humoral dan selular terhadap autoantigen telinga dalam juga dapat menyebabkan SNHL (Ziavra, et al., 2000; Kastanioudakis, et al., 2002; Takatsu, et al., 2005). Sistem imunitas humoral dan selular berperan dalam kerusakan koklea pasien dengan penyakit autoimun telinga dalam. Secara histopatologi, kerusakan tersebut meliputi kerusakan organ corti, distrofi stria vaskularis, neofibroosteogenesis basal koklea, fibrosis dari kantung endolimfatik, dan terdapatnya limfosit dalam kompartemen membran labirin (Mijofic, Zeitouni, & Colmegna, 2013).

mengganggu sistem pendengaran. Tinnitus, hilangnya sensitivitas terhadap suara, dan perubahan persepsi suara adalah efek samping yang paling sering didapatkan akibat penggunaan salisilat dosis tinggi. Gejala tersebut didapatkan segera setelah terapi inisial, berfluktuasi selama pengobatan, dan pada umumnya reversibel. Hidroksiklorokuin dan klorokuin berhubungan dengan jejas pada sel rambut luar, berkurangnya populasi neuron dan struktur penunjang, serta atrofi stria vaskularis yang menghasilkan SNHL. Keadaan ini bisa reversibel jika pengobatan dihentikan dan diberikan terapi yang adekuat dengan kortikosteroid (Emamifar, Bjoerndal, & Hansen 2016).

CHL didapatkan pada sebanyak 14,3% pasien dimana 1 pasien diantaranya mengalami CHL bilateral, sedangkan 2 pasien lainnya mengalami CHL unilateral. Rosenberg, Moffat, dan Ramsden (1978) menyatakan bahwa CHL merupakan fenomena yang jarang ditemukan

pada pasien AR. CHL telah dilaporkan pada pasien AR, namun dengan prevalensi yang lebih rendah daripada SNHL yaitu sebesar 0-24,3% (Ozcan et al., 2002; Takatsu, et al., 2005; Bhama, et al., 2005; Halligan, et al., 2006; Murdin, et al., 2008; Dikici, et al., 2009; Baradaranfar and Doosti, 2010; Arslan, et al., 2011; Vega, et al., 2016).

tahap aktif penyakit dan fibrosis dalam rangkaian tulang pendengaran dapat menyebabkan kurangnya elastisitas dan munculnya komponen konduktif pada gangguan pendengaran (Dikici, et al., 2009).

Mixed HL juga dijumpai pada pasien AR namun dengan prevalensi

yang lebih rendah yaitu sebanyak 10-10,8% (Ozcan, et al., 2002). Pada penelitian ini, mixed HL didapatkan sebanyak 9,5% pada masing-masing telinga kanan dan kiri. Mixed HL didapatkan pada 2 (9,5%) pasien dimana keduanya mengalami mixed HL bilateral. Komponen konduktif dapat berkembang lebih lambat daripada komponen sensorineural. Hal ini menyebabkan

Penelitian ini memperlihatkan bahwa SNHL derajat ringan adalah yang paling sering didapatkan pada pasien AR. Hasil penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa tidak didapatkan hubungan antara durasi penyakit

mixed HL (Dikici, et al., 2009).

dengan SNHL pada pasien AR (Takatsu, et al., 2005). Namun berbeda

dengan penemuan tersebut, Dikici et al mengungkapkan bahwa pada pasien dengan durasi penyakit yang lebih lama, baik patologi penyakit AR maupun penggunaan obat ototoksik dapat menyebabkan kerusakan pada telinga dalam. Obat-obat ototoksik merupakan salah satu penyebab stres oksidatif pada koklea (Dikici, et al., 2009). Pada penelitian ini, SNHL derajat ringan didapatkan baik unilateral maupun bilateral. Autoimunitas telinga dalam biasanya mempengaruhi pasien pada dekade ketiga hingga keenam kehidupan dan menghasilkan SNHL unilateral atau bilateral yang progresif dalam hitungan minggu hingga bulan. Walaupun pada anamnesis sebanyak 50% pasien menyatakan menderita gangguan pendengaran unilateral, namun dengan pemeriksaan audiologi didapatkan SNHL bilateral yang asimetris pada mayoritas kasus (80-100%)

5.3 Perbedaan Rerata Hantaran Udara, Hantaran Tulang, Air-Bone Gap, dan Ambang Dengar Kedua Kelompok

Audiometri nada murni merupakan pemeriksaan yang paling sering digunakan untuk menilai gangguan pendengaran. Pemeriksaan ini dilakukan pada frekuensi yang bervariasi mulai dari nada rendah 250 Hz hingga nada tinggi 8000 Hz. Frekuensi 250 Hz dan 500 Hz adalah frekuensi rendah, 1000 Hz dan 2000 Hz adalah frekuensi menengah, sedangkan 4000 Hz dan 8000 Hz adalah frekuensi tinggi. Pemeriksaan audiometri pada frekuensi 8000 Hz - 16.000 Hz dapat mendeteksi gangguan pendengaran pada stadium dini. Namun, pemeriksaan tersebut jarang dilakukan.

Pada penelitian ini, didapatkan perbedaan yang bermakna (p<0,05) pada rerata hantaran udara diantara kedua kelompok yaitu pada frekuensi 1000 Hz hingga 8000 Hz. Didapatkan pula perbedaan yang bermakna

(p<0,05) pada rerata hantaran tulang diantara kedua kelompok pada semua frekuensi. Ini memperlihatkan bahwa gangguan pendengaran pada pasien AR bisa didapatkan pada semua frekuensi terutama frekuensi menengah hingga tinggi. Hasil ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya yang mendapatkan bahwa prevalensi gangguan pendengaran pada pasien AR didapatkan pada semua frekuensi yang meliputi frekuensi rendah,menengah,tinggi,dan sangat tinggi (Emamifar, Bjoerndal, & Hansen, 2016). Colletti, et al. menjelaskan bahwa fiksasi sendi tulang-tulang pendengaran jangka panjang menyebabkan kerusakan sel rambut koklea secara tidak langsung atau membuat telinga dalam mengalami jejas karena terpapar trauma intrinsik dan ekstrinsik secara bersamaan. Raut, et al .

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dikici, et al. (2009), tidak ditemukan perbedaan ambang dengar diantara kelompok AR dengan kelompok pembanding yang merupakan orang sehat. Mereka menggunakan pemeriksaan audiometri nada murni dan audiometri

frekuensi tinggi dalam penelitiannya. Namun, hal ini berbeda dengan temuan yang dihasilkan pada penelitian Baradaranfar dan Doosti (2010). Pada penelitian tersebut, didapatkan perbedaan ambang dengar yang bermakna pada frekuensi tinggi terutama pada frekuensi 8000 Hz diantara kelompok AR dengan kelompok pembanding. Mereka menyatakan bahwa jenis gangguan pendengaran yang didapat adalah sensori bukan neural.

5.4 Proporsi Tipe Timpanogram Kedua Kelompok

Pada penelitian ini, didapatkan timpanogram tipe As pada kelompok kontrol yang terdiri atas pasien AR tanpa gangguan pendengaran. Begitu pula pada kelompok kasus, diantara 6 pasien yang didapati timpanogram tipe As, hanya didapatkan 1 pasien yang mengalami CHL. Ini memperlihatkan keterlibatan subklinis tulang-tulang pendengaran dan persendiannya. Siamopoulou-Mavridou, et al. (1990) menemukan timpanogram tipe As pada sebanyak 47% pasien AR kronis. Reiter, et al.

(1980) juga mengutarakan peningkatan kekakuan persendian pada rangkaian tulang pendengaran dengan atau tanpa penurunan stabilitas ligamennya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Colletti, et al. (1997), dikemukakan bahwa AR dapat mempengaruhi sendi inkudomaleus dan inkudostapedius, serta dapat mengubah mekanika tulang-tulang pendengaran dalam merespon perubahan tekanan udara statis. Mereka menemukan penurunan kekakuan sendi sebanyak 6,6% dan peningkatan kekakuan sendi sebanyak 18,3

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa ankilosis sendi inkudomaleus dan inkudostapedius tersebut tidak menyebabkan perubahan dalam konduksi suara ke koklea

%.

pendengaran meningkatkan kelemahan atau menurunkan kekakuan tanpa mengganggu konduksi suara (Colletti, et al., 1997).

Didapatkan pula timpanogram tipe Ad yaitu sebesar 4,8% pada penelitian ini. Rosenberg, Moffat, dan Ramsden (1978) menyatakan bahwa CHL pada pasien AR mungkin berhubungan dengan diskontinuitas rangkaian tulang pendengaran. Karakteristik lain dari penyakit ini yaitu vaskulitis. Vaskulitis tersebut dapat mengakibatkan perfusi yang tidak adekuat pada tulang pendengaran terutama pada prosessus longus inkus. Nekrosis pada struktur ini dapat menyebabkan diskontinuitas tulang pendengaran (Colletti, et al., 1997).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang memperlihatkan bahwa CHL merupakan temuan yang sangat jarang, walaupun timpanometri abnormal didapatkan (Reiter, et al., 1980; Takatsu, et al., 2005; Dikici, et al., 2009; Arslan, et al., 2011). Elwany,

ElGarf, dan Kamel (1986) melakukan timpanometri pada 68 orang pasien AR dan menemukan kekakuan sendi pada sebanyak 56% telinga. Hanya 1 kasus CHL (1,5%) didapatkan

Sendi inkudomaleus dan inkudostapedius merupakan diartrosis sejati, sehingga dapat mengalami lesi reumatoid yang sama sebagaimana sendi lain di tubuh kita (Colletti, et al., 1997; Frade dan Martin, 1998; Takatsu, et al., 2005; Emamifar, Bjoerndal, & Hansen 2016). Destruksi sendi bisa didapatkan tanpa manifestasi klinis karena tulang-tulang pendengaran tetap utuh secara fungsional selama transmisi suara. Selain itu, kerusakan pada ligamen meningkatkan elastisitas sendi yang mengalami kekakuan tanpa mengganggu konduksi suara. Oleh karena itu, dapat dijumpai

pendengaran yang normal walaupun telah terjadi kekakuan sendi (Coletti, et al., 1997; Dikici, et al., 2009; Arslan, et al., 2011, Emamifar, Bjoerndal, & Hansen 2016).

5.5 Perbedaan Kadar MMP-3 pada Kedua Kelompok

AR merupakan penyakit inflamasi sistemik kronik yang terutama mengenai sendi diartrodial. Penyakit ini termasuk penyakit autoimun dengan etiologi yang tidak diketahui. Manifestasi artikular AR dapat dibagi menjadi gejala inflamasi akibat aktivitas sinovitis yang bersifat reversibel dan gejala akibat kerusakan struktur pesendian yang bersifat ireversibel. Sistem auditori juga dapat mengalami gangguan pada penyakit ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa artritis reumatoid dapat menyebabkan gangguan pendengaran (Lee, 2003; Kasper, et al., 2005; Rani, et al., 2008; Dikici, et al., 2009; Baradaranfar & Doosti, 2010; Emamifar, Bjoerndal, & Hansen 2016).

maupun pada AR kronis. Mereka juga menyimpulkan bahwa MMP-3 serum menggambarkan inflamasi sendi.

Beberapa penelitian melaporkan bahwa kadar serum MMP-3 menurun pada pasien yang diterapi dengan DMARDs (Mamehara, et al., 2010). Kadar MMP-3 plasma menurun pada pasien dengan AR yang respon terhadap sulfasalazin maupun kombinasi sulfasalazin dan metotreksat (Posthumus, et al., 2002). Penelitian sebelumnya mendapatkan bahwa OAINS seperti naproxen dan natrium diklofenak memiliki efek kondroprotektif. Glukokortikoid, merupakan inhibitor yang potensial terhadap sintesis MMP dan oleh karena itu memperlambat degradasi tulang rawan (Sadowski & Steinmeyer, 2001). Namun, penelitian lainnya mendapatkan bahwa kortikosteroid dapat meningkatkan kadar MMP-3 serum. Kadar MMP-3 serum meningkat pada penyakit reumatik dengan sinovitis sendi. Kadarnya normal pada penyakit reumatik non-inflamasi

tanpa sinovitis, namun kadarnya meningkat pada pasien yang diterapi dengan steroid (Ribbens, et al. 2002). Pada pasien AR, kadar MMP-3 serum menurun setelah pemberian anti TNF-α. Hal ini mengindikasikan bahwa MMP-3 dapat digunakan sebagai prediktor terhadap efisiensi pengobatan (Sun, et al. 2014).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Takatsu, et al., didapatkan bahwa konsentrasi MMP-3, interleukin-6 (IL-6), MMP-9, TNF-α pada plasma meningkat pada pasien AR dengan SNHL. Penelitian tersebut mendapatkan hubungan yang bermakna antara SNHL pada pasien AR dengan peningkatan MMP-3 dan IL-6 plasma plasma tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa sitokin proinflamasi atau MMP berperan dalam kerusakan sel rambut dalam akibat proses oksidatif. Keadaan ini menghasilkan SNHL (Evans & Halliwell, 1999; Takatsu, et al., 2005; Emamifar, Bjoerndal, & Hansen 2016).

Target MMP-3 meliputi kolagen, fibronektin, laminin, plasminogen, e-cadherin dan MMP lainnya (berpartisipasi dalam aktivasi pro MMP). Protein ini terlibat dalam penguraian matriks ekstraselular pada artritis (Nagase, Visse, & Murphy, 2006; Enzo Life Sciences, 2014;

MMP-9, dan MMP MT1 diproduksi secara berlebihan. MMP ini disekresikan ke dalam sinovium dan menyerang tulang rawan yang terendam dengan cairan sinovial. Konsentrasi MMP-3 dalam cairan sinovial reumatoid lebih tinggi daripada MMP lainnya dan dalam beberapa penelitian terbukti bersifat memprediksi kehancuran sendi (Carrasco & Barton, 2010).

MMP-3 merupakan proteinase yang disekresikan oleh fibroblas dan kondrosit sinovial. Aktivitasnya menyebabkan degradasi protein inti

aggrecan, protein tulang rawan, fibronektin, serta kolagen tipe IV, VII, IX

dan XI. MMP-3 ada dalam cairan sinovial penderita AR dan diekspresikan secara berlebihan. MMP-3 berhubungan dengan kerusakan sendi yang lebih parah pada AR. Dalam hal lainnya, konsentrasi MMP-3 serum diajukan sebagai prediktor untuk kehancuran sendi pada AR dini atau AR yang sudah lanjut. Konsentrasi MMP-3 yang bersirkulasi tampaknya telah ditentukan secara genetik

pertumbuhan menghasilkan vesikel membran dengan kandungan MMP yang lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa enzim ini terlibat dalam pemodelan ulang matriks ekstraselular pada zona sel hipertrofik pada tulang panjang. Sebuah penelitian tentang neuron dopaminergik menunjukkan adanya peranan pro-apoptotik dari MMP-3 intrasel aktif. Selama apoptosis, pro MMP-3 dibelah untuk menjadi bentuk aktif secara katalitik oleh serin proteinase. Ketiadaan aktivitas MMP-3 intrasel melindungi sel-sel dopaminergik dari apoptosis. Penghambatan aktivitas MMP-3 melemahkan aktivasi caspase-3, enzim pengeksekusi dalam apoptosis (Olsen, et al., 2011).

Sel T, sel B, dan interaksi sitokin proinflamasi berperan pada patofisiologi AR. Kerusakan sendi berawal pada membran sinovial, dimana influks dan/atau aktivasi lokal terhadap sel mononuklear dan pembentukan pembuluh darah baru menyebabkan sinovitis. Pannus,

bagian membran sinovial yang kaya akan osteoklas menghancurkan tulang, sementara enzim yang disekresikan oleh sinoviosit dan kondrosit mendegradasi kartilago. Dikeluarkannya sitokin, khususnya MMP-3,

TNF-α, IL-6, IL-1, menyebabkan peradangan pada sendi (Choy, 2012;

Emamifar, Bjoerndal, & Hansen 2016). Keadaan ini dapat menyebabkan gangguan pada tulang-tulang pendengaran yang dimanifestasikan sebagai CHL.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Penelitian ini mendapatkan rerata ambang dengar kelompok AR GP (+) yaitu 38,39±3,37 dBHL dan kelompok AR GP (-) yaitu 20,48±0,72 dBHL. Dengan menggunakan independent t-test, didapatkan perbedaan yang bermakna (p<0,001) ambang dengar diantara kedua kelompok tersebut. Jenis gangguan pendengaran terbanyak adalah SNHL yaitu sebanyak 76,2%. CHL didapatkan pada sebanyak 14,3%. MHL hanya didapatkan pada sebanyak 9,5%. Derajat gangguan pendengaran yang terbanyak didapatkan pada kelompok AR GP (+) adalah derajat ringan yaitu sebanyak 66,7%, yang terdiri atas SNHL sebanyak 61,9% dan CHL sebanyak

4,8%. Diikuti dengan derajat sedang dan berat.

2. Penelitian ini mendapatkan rerata hantaran udara kelompok AR GP (+) lebih tinggi daripada kelompok AR GP (-) pada semua frekuensi. Dengan menggunakan independent t-test, didapatkan perbedaan yang bermakna (p<0,05) pada rerata hantaran udara diantara kedua kelompok yaitu pada frekuensi 1000 Hz hingga 8000 Hz. Rerata hantaran tulang kelompok AR GP (+) lebih tinggi daripada kelompok AR GP (-) pada semua frekuensi. Dengan menggunakan

independent t-test, didapatkan perbedaan yang bermakna (p<0,05)

3. Penelitian ini mendapatkan tipe timpanogram terbanyak adalah tipe A baik pada kelompok AR GP (+) yaitu sebanyak 71,4%, maupun pada kelompok AR GP (-) yaitu sebayak 47,6%. Diikuti timpanogram tipe As sebanyak 28,6% pada kelompok AR GP (+), dan sebanyak 47,6% pada kelompok AR GP (-). Pada kelompok AR GP (+), dari semua pasien dengan timpanogram tipe As, hanya didapatkan 1 pasien dengan CHL.

4. Penelitian ini mendapatkan perbedaan rerata kadar MMP-3 plasma pada kedua kelompok adalah sebesar 3,38±0,52 ng/ml. Didapatkan perbedaan yang bermakna secara statistik (p<0,001) kadar MMP-3 plasma diantara kedua kelompok.

6.2 Saran

1. Pemeriksaaan kadar MMP-3 pada tahap awal perkembangan

penyakit (durasi penyakit ≤5 tahun) diperlukan untuk diagnosis maupun intervensi yang lebih dini terhadap gangguan pendengaran. Pemeriksaan audiometri dan timpanometri berkala juga direkomendasikan untuk memantau gangguan pendengaran tersebut.

2. Diperlukan kerja sama yang baik antara Departemen T.H.T.K.L. dengan Departemen Ilmu Penyakit Dalam untuk mencegah dan menangani gangguan pendengaran pada pasien AR.