commit to user

GOVERNANCE PEDAGANG KAKI LIMA

DI KABUPATEN SUKOHARJO

(Kasus Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Sukoharjo)

oleh :

TAUFIQ FAJAR NUGROHO D0105139

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

commit to user

2.1.2 Definisi Pedagang Kaki Lima ... 20

2.1.3 Partisipasi Padagang Kaki Lima ... 26

2.1.4 Hukum, Konsistensi, dan Diskresi ... 37

2.1.5 Unsur-unsur yang Bisa Dianalisis dalam Governance... 40

2.2 Kerangka Pikir ... 41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 45

3.1 Jenis Penelitian ... 45

3.2 Lokasi Penelitian ... 46

3.3 Sumber data ... 46

3.4 Teknik Pengambilan Sampel ... 47

3.5 Teknik Pengumpulan Data ... 49

commit to user

ix

3.7 Teknik Analisis Data ... 52

BAB IV DESKRIPSI LOKASI ... 55

4.1 Paguyuban PKL Alun-Alun Sukoharjo (PPKLS)... 55

4.2 Struktur Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Terkait Dengan PKL ... 57

4.3.1 Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan …………...…………... 57

4.3.2 Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ... 59

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 62

5.1 Hubungan antara Pemerintah dengan Kelompok PKL... 62

5.1.1 Penerapan Perda tentang PKL ... 63

5.1.2 Diskresi Kebijakan ………... 67

5.1.3 Penarikan Retribusi PKL ………. 74

5.1.4 Partisipasi PKL dalam Pengambilan Keputusan………. 77

5.1.5 Kepedulian Pemerintah Terhadap PKL ……….. 83

5.2 Hubungan antar Anggota dalam Paguyuban... 86

5.3 Hubungan antara Paguyuban PKL dengan Stakeholders Non-Government ... 92

5.3.1 Kepedulian Sektor Swasta ………... 92

commit to user ABSTRAK

TAUFIQ FAJAR NUGROHO, D0105139, GOVERNANCE PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUKOHARJO (KASUS PAGUYUPAN PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN SUKOHARJO), JURUSAN ILMU ADMINISTRASI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2011.

Dalam upaya pemecahan masalah PKL, dimungkinkan governance yang dilakukan PKL mampu menjadi alternatif pemecahan masalah dikarenakan pemerintah sendiri tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut.

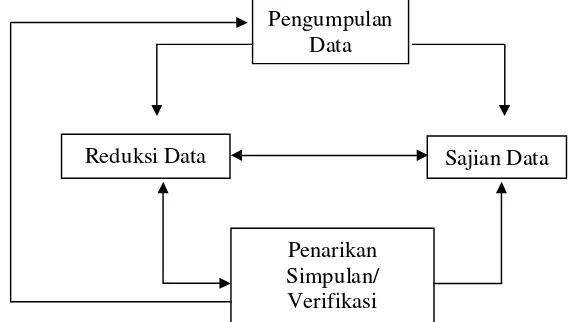

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif, maka diperlukan penelitian yang menganalisis suatu permasalahan dari berbagai sudut. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan berlokasi di Alun-alun Sukoharjo. Sumber data yang diolah adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam (in-dept interview),observasi langsung, menggali dan menganalisa dokumen yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian termasuk dokumen pemerintah, LSM, data statistik. Validitas data menggunakan teknik trianggulasi data dan untuk memperkuat validitasnya menggunakan intersubjektive trianggulasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model interaktif.

Dalam penelitian ini, governance Pedagang Kaki Lima (PKL) mencakup tiga bentuk interaksi yaitu: hubungan antara Pemerintah daerah dengan PKL, hubungan antara PKL dalam paguyuban, dan hubungan antara paguyuban PKL dengan stakeholders lainnya non-government. Penelitian ini menunjukkan bahwa didalam hubungan antara pemerintah daerah dengan PKL sudah terjalin komunikasi yang baik, masih adanya diskresi dalam penerapan aturan yang mengakomodasi kepentingan PKL, kurangnya transparansi dalam penarikan retribusi yang dilakukan oleh pemegang otoritas, dan partisipasi PKL dalam pengambilan keputusan yang hanyalah sebagai window dressing. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam hubungan antara PKL didalam paguyuban terdapat kerja sama diantara mereka, musyawarah rutin dalam penyelesaian konflik internal paguyuban, dan kegiatan sosial dalam pengadaan dana sosial bagi anggota yang terkena musibah. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara paguyuban PKL dengan stakeholders lainnya non-government yaitu adanya kepedulian sektor swasta menjadi sponsor pada event-event tertentu yang memberikan keuntungan finansial bagi PKL, kerja sama dengan masyarakat sekitar berupa kegiatan sosial seperti kerja bakti dan membangun tempat ibadah serta memanfaatkan tenaga keamanan informal (atau kadang ada yang menyebut preman / gali) untuk tujuan positif yakni kenyamanan pelayanan customer.

commit to user

xii ABSTRACT

TAUFIQ FAJAR NUGROHO, D0105139, GOVERNANCE OF STREET VENDORS IN SUKOHARJO DISTRICT (CASE STUDY OF STREET VENDORS ASSOCIATION IN SUKOHARJO SQUARE), DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION, FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE, SEBELAS MARET UNIVERSITY, SURAKARTA, 2011.

As an effort to solve problems associated with street vendors, probably governance carried by street vendors can be an alternative solution, because the government is not capable of addressing the issue.

To obtain the results of comprehensive research, it would require research that analyzes a problem from different angles. Therefore, this research used qualitative research approach and conducted in Sukoharjo square. The source of data used in this research was the primary data and secondary data. Purposive and snowball sampling were used in this research as sampling technique. The method used in this research was by in-depth interviews, direct observation, as well as explore and analyze documents which can be used as reference in the research, including documents from government, social community association, and statistical data. The data validity techniques used in this research was data triangulation techniques and this research used inter-subjective triangulation to strengthen the data validity. Meanwhile, the technique of analyzing data used in this research was an interactive model of data analysis techniques.

commit to user

¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Era reformasi yang diawali dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan, mengakibatkan banyaknya pengangguran. Di samping mereka yang sulit mencari pekerjaan, sampai kepada buruh atau karyawan yang terpaksa berhenti kerja karena mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari perusahaan tempat mereka bekerja. Perusahaan-perusahan banyak yang mengurangi tenaga kerjanya, karena produksi berkurang dan aktivitas perusahaan menurun.¹

commit to user

¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com

berjualan untuk mendapatkan penghasilan. Dapat dikatakan sektor informal ini justru dapat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.

commit to user

¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com

dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL pun melakukan unjuk rasa.

Tetapi kadang-kadang keberadaan sektor informal ini juga diperlukan oleh sebagian masyarakat. Dengan alasan harga yang ditawarkan jauh lebih rendah dibandingkan yang ditawarkan oleh sektor formal pada barang yang sama Fakta menunjukkan bahwa PKL juga memberikan peranan dalam menyerap lapangan pekerjaan serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah karena PKL memberikan kontribusi finansial melalui retribusi yang dibayarkan pada pemerintah.

Dengan demikian ada dua sisi yang saling bertentangan, PKL dapat mendatangkan kontribusi positif maupun negatif. untuk mensikapi keberadaan sektor informal ini. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini, karena pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur masyarakatnya.

commit to user

¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com

Tidak hanya masalah PKL yang harus diselesaikan pemerintah Sekarang ini pemerintah dihadapkan dengan berbagai masalah yang begitu rumit. Persoalan-persoalan tak kunjung terselesaikan. Kemiskinan, penganguran, kesehatan maupun pendidikan menjadi fokus permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Berbagai kebijakan telah dijalankan, begitu besar dana telah dikeluarkan, namun hasilnya negara masih dihadapkan permasalahan tak kunjung teratasi.

Namun dengan begitu kompleksnya masalah yang dihadapi, pemerintah tidak dapat mengatasinya sendiri. Bahkan para pemimpin yang dianggap begitu kuat (powerful) pun didunia yang mengadopsi teori dan praktek birokrasi rasional Weber yang sudah lazim di Negara Barat, yang dianggapnya mampu mencipakan kehidupan yang efisienpun, gagal untuk meredam persoalan dunia yang unpredictable (tidak dapat diprediksi) dan semakin sulit untuk diatasi. Teori tersebut bukanlah alat yang tepat dan bahkan tidak mampu mengatsasi masalah kompleks karena ia hanya tepat untuk kondisi lingkungan yang sangat stabil dan predictable (dapat diprediksi). Dunia sekarang ini yang semakin unpredictable dan tidak menentu (uncertain), kompleks, dinamik dan berubah dengan cepat, dan bahkan telah terjadi fragmentasi komunitas dunia dan institusi-institusi governance, maka jelas tidak bisa diatasi hanya dengan aplikasi birokrasi

commit to user

¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com

(responsive) terhadap uncertainty (ketidakpastian) dan kompleksitas lingkungan dunia yang terjadi sekarang ini. Akibatnya kegagalan ini sudah bisa diduga, betapa tidak ada satupun institusi yang bersedia mengambil tanggung jawab atas carut marutnya kehidupan sekarang ini (Sudarmo,2008 : 101-102).

Dalam permasalahan PKL Pemerintah (state) sendiri seolah-olah kuwalahan dalam menghadapi masalah tersebut, sehingga terkesan mengabaikan ataupun kurang memperhatikannya, walaupun sebetulnya PKL juga berperan dalam perekonomian di perkotaan. Masalah penanganan PKL. sebenarnya bukan saja menjadi urusan Pemerintah, akan tetapi merupakan urusan semua komponen yang ada, seperti akademisi, pengusaha, LSM, organisasi sosial (LSM), parpol dan PKL itu sendiri. Keterlibatan semua komponen sebagaimana disebutkan di atas disebabkan masalah PKL merupakan permasalahan yang menyangkut tentang kehidupan masyarakat secara umum. Mereka yang terlibat dalam kegiatan PKL umumnya memiliki modal kecil dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga kehadiran PKL merupakan tanggung jawab semua pihak yang perlu ditangani dengan bijaksana.

tempat-commit to user

¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com

tempat usaha di sekitar pusat perbelanjaan (mall), jadi bukan dimonopoli oleh pihak pengusaha yang bersangkutan. LSM dan Organisasi sosial perlu memberikan penyuluhan dan pendidikan kewirausahaan serta kalau perlu mengusahakan bantuan pada PKL dalam berwiraswasta sehingga kesehatan masyarakat terutama para PKL yang dibimbing dan dibina.

Urusan PKL pada dasarnya merupakan persoalan internal masing-masing daerah dan bukan merupakan urusan pemerintah pusat; hanya ada 5 bidang urusan publik yang menjadi otoritas nasional yaitu; urusan hubungan luar negeri, pertahanan, kebijakan keuangan, agama, dan peradilan, selebihnya termasuk urusan PKL adalah persoalan otonomi daerah (Pratikno 2005 : 61). Terkait dengan penelitian ini maka governance PKL merupakan otoritas daerah beserta masyarakatnya.

commit to user

¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com

gedung DPRD ke area alun-alun kota Kabupaten Sukoharjo. Mereka yang tergabung dalam kelompok ini mempunyai nama PPKLS (Paguyuban Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Sukoharjo. Kelompok ini memiliki anggota sekitar 68 anggota. Dalam kesehariannya, mereka menjalankan aktivitasnya pada jam 16.00 sampai dengan jam 11 malam. Namun ada sebagian kecil dari anggota kelompok tersebut yang masih berjualan sampai dini hari. Paguyuban ini cenderung tertib dengan aturan yang ada, membentuk suatu kekuatan serta norma-norma yang disepakati bersama sehingga lebih legitimate (kuat karena sah menurut undang-undang) dan memiliki wadah

serta kekuatan dalam menyampaikan suatu masukan kepada pemerintah maupun menolak terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan mereka. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi PKL maupun upaya dalam pengembangan usaha PKL, mereka tidak dapat berdiri sendiri, perlu adanya kolaborasi diantara stake holder. Hal ini dilakukan melalui jaringan atau network antar stakeholders. Yaitu dengan pemerintah maupun dengan masyarkat sekitar.

Dalam pemikiran inilah diperlukan adanya penelitian tentang Governance Pedagang Kaki Lima. Karena penelitian ini ingin menelusuri

commit to user

¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana governance

pedagang kaki lima di alun-alun Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dirinci dalam sub-sub perumusan masalah sebagai berikut:

1) Hubungan antara Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah 2) Hubungan antar anggota dalam Paguyuban

3) Hubungan paguyuban PKL dengan stakeholders non-government.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang governance Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui sejauh mana hubungan antara PKL, pemerintah dan stakeholders non-government dalam pemecahan masalah-masalah

publik.

2. Mengetahui sikap yang dilakukan pemerintah selama ini terhadap PKL khususnya di Alun-alun kota Kabupaten Sukoharjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sejumlah manfaat, meliputi:

commit to user

¹” Yousri Nur Raja Agam MH Pedagang Kaki Lima Dilema Kota Tanpa Akhir http://id.wordpress.com 2” Tri Widodo W Utomo. PKL masalah atau solusi .www.gmail.com

2. Memperkaya khasanah informasi akademik, khususnya yang berupa hasil permasalahan yang terjadi, demi mewujudkan alternatif pemecahan masalah yang timbul karena keberadaan PKL

3. Pada akhirnya penelitian ini tidak semata-mata diorientasikan pada kepentingan akademik, namun juga diorientasikan kepada kepentingan praktis bagi peningkatan hubungan antara PKL, pemerintah dan stakeholders terkait.

4. Diharapkan bisa memberikan peluang bagi penelitian yang lebih lanjut.

5. Digunakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user

10

BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Pendahuluan

Pada suatu kesempatan, sering kita mendengar kata ”penataan”, ”pembinaan”

sebagaimana yang diucapkan atau dinyatakan oleh aparat pemerintah ketika mereka berurusan

dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun seiring dengan pernyataan-pernyataan tersebut

kita juga melihat realita bahwa penggusuran terhadap PKL dilakukan. Kita juga melihat di

sejumlah lokasi pemerintah mengharuskan PKL menggunakan tenda seragam/uniform agar

kelihatan bersih atau tertata rapi. Fenomena-fenomena dimana PKL diwajibkan mengikuti

peraturan atau instruksi pemerintah setempat, PKL menurut atau menentang, ada partisipasi

dalam pembuatan keputusan bersama atau hanya sekedar top-down approach dalam

memformulasikan alternatif pemecahan masalah terkait dengan keberadaan PKL, ada dialog

atau konflik yang mungkin terus berkepanjangan atau hanya beberapa saat saja, ada penarikan

retribusi atau tidak, ada penyelewengan keuangan hasil pengumpulan retribusi atau bersih dari

tindak penyelewengan, semua fenomena-fenomena ini pada dasarnya merupakan symptom

(tanda-tanda) bahwa di lokasi tersebut terdapat governance PKL. Tentu saja proses dan

tanda-tanda adanya governance PKL di suatu tempat berbeda dengan proses governance PKL

ditempat (daerah) lain.

Untuk memahami lebih rinci, bab ini mereview konsep governance dan sejumlah

dalam konsep-konsep tersebut adalah konsistensi implementasi aturan hukum termasuk

akuntabilitas, diskresi pelaksanaan keputusan hukum, isu konflik antara kelompok kuat dan

kelompok lemah maupun antara penduduk asli dan pendatang, dan isu keadilan. Keseluruhan

kajian teori yang dibahas dalam bab ini sengaja dikaitkan dengan isu pedagang kaki lima

(PKL).

2.1.1. Definisi Governance

Dalam pengertian yang paling umum Davis and Keating (dalam Sudarmo 2011: 72)

mendefiniskan governance sebagai the process by which institutions, both state and non-state

interact to manage a nation’s affairs” (suatu proses interaksi institusi-institusi mencakup

isntitusi-institusi negera dan institusi-institusi non-negara untuk mengelola persoalan bangsa).

Di antara banyaknya difinisi governance yang ada, yang paling tepat menurut sudut pandang

The United Nation Development Programme (UNDP) (dalam Abdellatif, 2003 : 4) :

Governance is “the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels. It comprises mechanisms, processes and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences.”

Stoker merinci konsep governance ke dalam lima proposisi. Pertama, governance

mengacu pada serangkaian institusi dan aktor yang berasal dari dalam pemerintah maupun di

luar pemerintah. Kedua, governance mengidentifikasikan kekaburan batas-batas dan tanggung

jawab untuk menangani isu-isu ekonomi dan sosial. Ketiga, governance mengidentifikasikan

ketergantungan kekuasaan yang terlibat dalam hubungan antara institusi yang terlibat dalam

commit to user

para aktor yang sifatnya self-governing (mengelola dirinya sendiri) secara otonom. Kelima,

governance mengakui kapasitas untuk mencapai sesuatu dengan tidak menggantungkan pada

kekuatan pemerintah untuk megkomando atau mengunakan otoritasnya; governance

memandang pemerintah mampu menggunakan alat-alat dan teknik-teknik baru untuk

mengendalikan atau membina. (Stoker, 1998 : 19)

Apa yang diungkapkan stoker, walaupun terdapat kategorisasi tentang makna

governance, adalah konsep governance dalam arti yang sangat luas dan seoalah-olah

merupakan tipe ideal governance karena dalam realita lapangan tidaklah selalu dan selamanya

dan tidak sepenuhnya konsepsi governance memenuhi ciri-ciri seperti yang diuraikannya.

Mungkin yang paling tepat adalah bahwa konsep governance yang dipaparkan adalah

kecenderungan kearah tipe-ideal tersebut (Sudarmo 2011 : 73). Dalam banyak hal, tidak

menutup kemungkinan proses governace sering ditunjukan dengan munculnya peran secara

dominan oleh pemerintah dan elit lain seperti elit bangsawan, ketua paguyuban dan bisnis

formal sedangkan stakeholder lemah cenderung kurang memiliki power untuk berkiprah dalam

pengambilan keputusan karena sikap dan tindakannya cenderung dikontrol oleh elit kuat

tersebut dan kadang menjadi korban akibat dominasi elit tersebut.

Dalam pengertian sempit, ‘governance’ biasanya mengacu pada “the capacity of the

government to make policy and put into effect” ( kapasitas pemerintah untuk membuat

kebijakan dan mengimplementasikannya) (Pierre and Peters, dalam Sudarmo 2011 : 73).

Pengertian ini merupakan pandangan tradisional yang melihat pemerintah sebagai stakeholder

utama yang dipandang paling memiliki otoritas untuk mebuat kebijakan/keputusan tanpa

seperti ini sampai sekarang masih terus berlangsung dan bahkan tetap hidup dalam kehidupan

bernegara yang kurang mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Tetapi di sebagian masayarakat

tertentu, proses formulasi kebjakan tidak lagi hanya di mainkan dan didominasi oleh Negara

atau pemerintah yang berkuasa saja (Denhardt and Denhardt dalam Sudarmo 20101 : 73); dan

bahkan ada kecenderungan diterimanya sebuah pemikiran bahwa governance mencakup

“participants from outside government recognized as stakeholders who have rights to be

involved should be engaged in deciding what should be done and possibly carrying it out.”

(partisipan dari luar pemerintah yang dikenal sebagai stakeholder, yaitu pihak-pihak yang

memiliki hak untuk harus dilibatkan dalam menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan

termasuk kemungkinan untuk melaksanakan keputusan tersebut.) (Colebatch dalam Sudarmo

2011 : 73). Partisipasi bisa didefinisikan sebagai “broad forms of engagement by citizens in

policy formulation and decision making in key arenas which affect their lives.” (berbagai

bentuk keterlibatan warganegara dalam formulasi kebijakan dan pembuatan keputusan pada

wilayah-wilayah penting yang memperngaruhi hidup mereka) (Gaventa and Valderrama,

dalam sudarmo 2011 : 74). Ini berarti bahwa tindakan-tindakan atau aktivitas-aktivitas dari

kelompok yang terkena kebijakan bisa saja melakukan negosiasi, dialog atau diskusi untuk

menemukan titik temu yang bisa disepakati bersama; namun demikian tidak menutup

kemungkinan partisipasi yang mereka ungkapkan bisa dalam bentuk yang lebih keras atau

kasar seperti protes-protes dengan kata-kata atau pernyataan sikap akibat ketidakpuasan atau

bahkan bentuk kekerasan fisik lainnya termasuk adu fisik dan atau pengrusakan sebagai bentuk

commit to user

kepentingannya. Namun dalam bentuk yang sangat parah, partisipasi tidak jarang diwujudkan

dengan perlawanan secara terbuka kepada pihak penguasa.

Definisi dari Davis walaupun terlalu luas tetapi memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi

para analis atau peneliti ketika akan menguraikan atau menanalisis konsepesi governance

seiring dengan kasus atau fenomena yang tengah ditangani pada situasi dan lokasi tertentu.

Boleh jadi sebuah konsep atau teori yang diadopsi dari hasil generaliasasi tidak sesuai ketika

diterapkan pada kasus tertentu walaupun masih dalam ranah konspensi governance karena

analisis tentang governance kadang sifatnya kasusistik dan spesifik serta unik. Dengan

demikian dalam kasus yang berbeda meskipun masih dalam domain governance, cakupan

analisis serta hal-hal apa saja yang yang terkait yang akan dianalisis tentu berbeda-beda. Oleh

karena itu, konsepsi governace dalam tulisan ini, disamping memanfaatkan sejumlah literatur

yang ada termasuk hasil-hasil penelitian di luar negeri dan berbagai pengalaman praktek

governance tingkat nasional sebagai dasar kajian dalam tulisan ini, juga tidak lepas dari

pengalaman-pengalaman penelitian penulis selama ini terkait dengan governance PKL di Solo

dan daerah lain di Solo Raya serta pengalaman pengabdian kepada masyarakat di sekitar Solo .

Dengan mengacu pada pengertian governance yang mencakup state dan non state, maka

konsepsi state dalam realitanya bisa mencakup pemerintah, dewan perwakilan rayat, polisi,

militer, kelompok kaum bangsawan yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan orang

banyak dan atau kelompok kepentingan lainnya yang berafiliasi ke pemerintah dan memiliki

otoritas untuk mengatur kelompok masyarakat lainnya; sedangkan non-state bisa mencakup

(1) kelompok bisnis (biasanya bisnis formal yang bisa mencakup pengusaha-pengusaha

kepentingan yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung kebijakan pemerintah,

kelompok-kelompok kepentingan yang ingin memperjuangkan hak-haknya kepada pemerintah

(atau kekuatan yang berafiliasi ke pemerintah yang diberi otoritas oleh pemerintah atau pihak

yang berwenang), kelompok masyarakat yang terkena dampak kebijakan (Sudarmo 2011 : 75).

Namun demikian, stakeholder mana saja yang terlibat dalam struktur governance, tergantung

isu yang menjadi fokus kajian. Berbeda isu sangat mungkin berbeda stakeholder yang terlibat

atau harus dilibatkan; demikian pula bagaimana proses governance itu berlangsung tergantung

pada seberapa besar kekuatan partisipasi masing-masing stakeholder dalam proses pembuatan

keputusan karena sangat dimungkinkan stakeholder kuat dan dominan akan menjadi kekuatan

besar dalam pengambilan keputusan sedangkan stakeholder yang lemah hanya akan mengikuti

apa keputusan dari stakeholder dominan.

Betapapun partisipasi sering dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi di

sejumlah mayarakat tertentu, implementasi kebijakan kadang atau bahkan sering berada di

bawah personal rule untuk mencapai tujuan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh

penguasa.. Pengertian “personal rule” sering digunakan secara bergantian dengan konsep

“neopatrimonialism.” (Acemoglu dalam Sudarmo 2011 : 75)

According to Jackson and Rosberg:

commit to user

Sistem tersebut disusun bukan melalui institusi tetapi oleh para politisi itu sendiri) (Jackson and Rosberg dalam Sudarmo 2011 : 75).

Personal rules dekat dengan praktek korupsi yang dilakukan secara berjamaah,

terselubung melalui undang-undang formal yang dimanipulasi untuk kepentingan dirinya dan

kelompoknya, sistematis melalui jaringan yang disusun rapi yang memungkinkan

dilibatkannya orang-orang kunci yang memiliki kekuasaan dan otoritas dalam pengambilan

keputusan di lingkungan birokrasi pemerintah. Jaringan yang dibangun sering sedemikian luas

dan mengakar sehingga sulit dan memerlukan waktu lama untuk diberantas. Bahkan dalam

jaringan tersebut, tidak jarang para penegak hukum dan keamaanan termasuk jaksa, hakim,

polisi, tentara, dan para pejabat pelayan publik serta penyelengara Negara termasuk menteri,

birokrat, wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif, ikut terlibat didalamnya sehingga pihak

pengusut kewalahan dan tidak jarang mengalami kendala yang sangat signifikan. Terlebih jika

jaringan tersebut menyangkut kepentingan presiden.

Indonesia masih merepresentasikan masyarakat politik yang merepresentasikan ciri-ciri

patrimonial yang memenuhi definisi sistem personal rule. (Webber dalam Sudarmo 2011 : 76).

Crouch memperlihatkan bahwa selama masa masa “Demokrasi Terpimpin” di era Sukarno dan

“Orde Baru” di era Suharto banyak ciri-ciri sistem politik pasca era-era tersebut justru kembali

pada politik patrimonial sebagaimana pada masa kekaisaran jawa pra kolonial. (Crouch dalam

Sudarmo 2011 : 76)

Menurut Crouch, terdapat sejumlah alasan mengapa neopatrimonialism masih tetap

bercokol: “(a) kekuasaan penguasa tergantung pada kapasitas diri penguasa tersebut untuk

tertentu; (b) para penguasa mengusahakan kemenangannya melalui aliansi secara sukarela

dengan cara memuaskan aspirasi-aspirasi para pendukungnya yang memiliki kepentingan

material melalui barter/pertukaran dimana para pendukungnya menerima suap dan

kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa dinikmati sedangkan penguasa menerima penghormatan

dan loyalitas dari para pendukungnya, terutama dilakukan ketika penguasa tersebut sudah tidak

memiliki lagi kapasitas yang memadai untuk memaksakan aturan yang ingin diterapkan; (c)

pemerintah mampu mengatur sesuai dengan kepentingan-kepentingan para elit tanpa terlalu

banyak memperhitungkan kepentingan publik karena publik dipandang terbelakang secara

sosial dan secara politik pasif, dan tetap dalam pengawasan kekuatan regim militer.” (Crouch

dalam Sudarmo 2011 : 76)

Apa yang dikemukakan oleh Crouch masih relevan dengan kondisi di Indonesia, bukan

hanya pada era orde lama maupun orde baru, tetapi juga pada era reformasi yang notabene

mengagung-agungkan praktek demokrasi dan meniadakan praktek neopatriomonialisme,

meskipun sistem pemilihan langsung kepala daerah telah dimulai. Pada era reformasi justru

pasangan calon bupati/walikota dan wakilnya tidak jarang terlibat praktek aliansi dengan para

pendukungnya yang memberikan suaranya secara sukarela dan loyalis dengan cara

memberikan materi atau uang melalui sebuah tim yang dibayarnya untuk memfasilitasi

kesuksesan pasangan calon tersebut. Bahkan ketika mereka berhasil menuju kesuksesan, tidak

jarang mereka menggunakan kebijakan melalui kekuatan pemaksa yang didasari oleh kekuatan

hukum yang dibuatnya tanpa partisipasi kelompok yang menjadi sasaran dari penegakan

commit to user

aktivitas ekonomi informal, misalnya, tidak jarang dikenai aturan formal tertentu demi menjaga

situasi kota terlihat bersih dan teratur. Dengan demikian, betapapun mereka itu dibutuhkan

untuk memenangkan pasangan calonan bupati/walikota dengan janji atau imbalan tertentu pada

masa kampanye pemilihan, maka ketika pasangan tersebut berkuasa, mereka akan segera

melakukan tindakan tegas ketika para PKL yang dulunya pernah mendukung pencalonannya

karena dipandang bertentangan dengan kebijakan pasangan bupati/walikota dan wakilnya saat

ini yang memenangkan pemilihan tersebut. Bahkan, penguasa ini tidak segan-segan

mengerahkan dukungan pasukan satuan polisi pamong praja setempat untuk mengamankan

kebijakan yang diimplementasikannya dengan menggusur PKL tersebut (Sudarmo 2011 : 77).

Crouch menandaskan bahwa walaupun Indonesia mengalami perubahan sosial, ekonomi

dan politik yang begitu luas terutama setelah Negara ini memperoleh kemerdekaannnya,

Indonesia masih memperlihatkan patrimonial governance. Ia lebih jauh menyatakan bahwa

ciri-ciri patrimonial masih tetap bercokol, namun demikian ciri-ciri sekarang yang terlihat

sangat berbeda dari aslinya yang pernah muncul pada waktu lalu. Ini untuk menggarisbawahi

bahwa walaupun Indonesia telah mengalami era reformasi yang mencerminkan pergeseran

sistem politik dari otoriter ke demokrasi, tidak ada jaminan bahwa patrimonialisme dengan

sendirinya dibersihkan dan bahkan ciri-ciri patrimolialisme masih terus berlangsung meskipun

dengan bentuk yang lain dan variatif namun tetap saja memenuhi ciri-ciri patrimonialisme.

Patrimonialisme di era reformasi bisa terjadi di setiap wilayah administrasi di negeri ini, terlebih

di era otonomi daerah. Patrimonial governance bisa mengambil bentuk yang berbeda-beda

namun masih memenuhi karakteristik dari patrimonilaisme itu sendiri, dan dimungkinkan

Menurut Bratton dan van der Walle, “the right to rule in a neopatrimonial regime is

ascribed to a person rather than to an office, despite the official existence of a written

constitution.” (hak untuk memerintah rejim patrimonial lebih mendasarkan pada pribadi

orangnya ketimbang aturan yang ada di kantornya, meskipun terdapat terdapat konstitusi

tertulis yang harus menjadi rujukannya) (Bratton and Walle dalam Sudarmo 2011 : 78). Untuk

mengamankan loyalitas patrimonial, pihak penguasa (yang memiliki otoritas atau pembuat

kebijakan, memberikan “the distribution of opportunities for personal profits.” (distribusi

kesempatan bagi keuntungan-keuntungan pribadi) (Crouch dalam Sudarmo 2011 : 78).

Keuntungan ini bisa berupa materi, financial maupun posisi-posisi tertentu yang bisa

memberikan kemanfaatan bagi pribadi yang menerimanya dari pihak yang memiliki otoritas

atau pembuat kebijakan atau bahkan oknum tertentu yang seolah-olah memiliki otoritas.

Keberhasilan penguasa/pihak yang memiliki otoritas dalam mengimplementasikan

kebijakannya, sebagian tergantung pada kemampuan menggunakan startegi memecah belah.

(Acemoglu dalam Sudarmo 2011 : 78). Strategi memecah belah ini merupakan metode yang

digunakan oleh pembuat kebijakan atau penguasa untuk memepertahankan kekuasaannya

melawan tantangan-tantangan, (Acemoglu dalam Sudarmo 2011 : 78) yang bisa dilakukan

dengan memberikan insentif tertentu secara selektif dan hukuman dan mengeksploitasi

kerapuhan kerjasama sosial dan ketika mereka menghadapi ancaman maka para penguasa atau

pembuat kebijakan atau yang memiliki otoritas tersebut mengentinsifkan tindakan kolektif

terhadap masalah dan menghancurkan koalisi yang menentang dirinya dengan memberikan

commit to user

Sudarmo 2011 : 78). Strategi seperti ini sudah banyak terjadi di berbagai belahan dunia yang

dilakukan oleh pihak penguasa. Dalam konteks PKL, maka strategi pecah belah bisa saja

terjadi atau dilakukan oleh pihak pembuat kebijakan atau yang memiliki otoritas misalnya

dengan mengakomodasi kepentingan PKL yang memiliki hubungan dekat dengannya dan

sebaliknya tidak mengakomodasi kepentingan mereka yang bukan warga setempat atau kurang

memliki kedekatan hubungan secara personal kepada pihak penguasa atau pembuat kebijakan.

2.1.2. Definisi Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan salah satu tipe sektor informal. Sektor informal

mengacu pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang berlangsung diluar norma-norma formal

urusan ekonomi yang diakui oleh Negara dan bisnis. Sektor informal mencakup bisnis kecil

yang menyebabkan individu atau keluarga mempekerjakan dirinya atau memberikan

kesempatan kerja bagi mereka. Sektor informal mencakup “the production and exchange of

legal goods and services” (produksi dan pertukaran barang-barang dan pelayanan yang sah

secara hukum) yang juga ditandai oleh “the lack of appropriate business permits, violation of

zoning codes, failure to report tax liability, non-compliance with labour regulations governing

contracts and work conditions, and/or the lack of legal guarantees in relations with suppliers

and clients.” (tidak adanya ijin bisnis yang secara persis menjelaskan dengan tepat, tidak

mengikuti zona yang diperbolehkan sehingga dianggap merusak tatanan areal yang

diperbolehkan, tidak memiliki laporan pertanggungjawaban pembayaran pajak, tidak

adanya jaminan hukum antara pensuplai dan kliennya atau pelanggannya) (Cross dalam

Sudarmo 2011 : 78). Justru karena cirinya yang yang begitu luas, maka secara konseptual,

metodoligis dan teoritis, sulit mendefiniskan secara persis sifat, cakupan, dan signifikansinya.

Kondisi ini mengakibatkan munculnya kritik terhadap konsep sektor informal karena tidak

adanya kejelasan definisi ini. Namun begitu, sektor informal bisa diidentifikasi ciri-cirinya dan

bentuk-bentuknya yang banyak terjadi di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia dan

tersebar di berbagai daerah di negeri ini. Beberapa bentuk sektor informal yang biasa ditemui

sehari-hari misalnya perdagangan kaki lima (PKL), pijat, industri rumah tangga, dan

perdagangan asongan, dan masih banyak lagi ragamnya.

Seperti halnya sektor informal, definisi pedagang kaki lima juga tidak memiliki definisi

tunggal yang bisa diterima oleh semua pihak mengingat sektor ini memiliki ragam yang

heterogen, dan sejumlah referensi juga mendefinisikan konsep ini dengan menyamakan seperti

halnya definisi sektor informal padahal lingkup sektor iniformal jauh lebih luas dari pada

lingkup pedagang kaki lima (Nurhanafiansyah, dalam Sudarmo 2011 : 80). Walaupun kadang

terdapat overlapping antara definisi sektor informal dan definisi pedagang kaki lima, batasan

pedagang kaki lima memerlukan definisi yang lebih sepesifik. Edi Suharto mendefiniskan

pedagang kaki lima sebagai berikut:

commit to user

retribusi harian kepada pemerintah setempat untuk kepentingan kebersihan dan keamanan; (6) Bisnis mereka biasanya melibatkan anggota keluarga dalam hal kepemilikan dan sistem manajemen; (7) Perusahaan mereka kecil dan pada umumnya pemilik sekaligus merangkap sebagai pekerjanya atau mempekerjakan kurang dari lima orang buruh atau anggota keluarganya; (8). Kepegawaiannya dalam hal perolehan kemanfaatan tidak dilindungi oleh pemerintah misalnya seperti pelayanan sosial dan pensiun; maupun oleh serikat buruh misalnya dalam hal asuransi atau gaji tetap; (9). Tempat mangkal atau lapak mereka pada umumnya ditandai dengan infrastruktur dan teknologi yang sederhana dan modal ekonomi dan sumberdaya yang terbatas (Suharto dalam Sudarmo 2011 : 80-81).

Walaupun definisi ini nampak komprehensif namun definisi ini masih belum

mencakup kemungkinan adanya pengusaha informal dengan capital yang besar namun

menjalankan akitivitas ekonominya layaknya pedagang kaki lima, sehingga ketentuan bahwa

pelaku ekonomi informal harus memiliki modal kecil adalah kurang tepat karena pengalaman

lapangan saya selaku peneliti yang banyak berkecimpung menyoroti penataan PKL

memperlihatkan bahwa sebagian dari PKL justru memiliki modal dengan skala menengah dan

besar. Pada umumnya PKL juga tidak membedakan apakah mereka yang berdagang memiliki

modal besar atau kecil tetapi sepanjang mereka berjualan di tempat-tempat publik secara

informal mereka kategorikan sebagai pedagang kaki lima. Ada sejumlah pihak mengatakan

bahwa yang dimaksud dengan modal kecil adalah kurang dari Rp 10 juta rupiah, sedangkan

skala menengah antara Rp 10-25 juta rupiah, dan mereka yang bermodal lebih dari Rp 25 juta

dipandang sebagai PKL besar. Namun dilapangan, PKL juga mengakui ada sejumlah rekannya

dengan modal lebih dari seratus juta rupiah namun mereka oleh rekannya dipandang sebagai

PKL juga (Sudarmo 2011 : 81). Informasi ini mengarisbawahi bahwa PKL adalah orang yang

menjalankan aktivitas bisnis yang menawarkan barang atau pelayanan ekonomi secara

informal di ruang-ruang publik yang menggunakan peralatan, infrastrukur ataupun teknologi

menjalankan bisnisnya PKL bisa menggunakan tikar tanpa atap atau dengan atap sederhana,

tenda bongkar pasang, kios semi permanent seperti gerobak dorong, atau bahkan kios

permanent.

Keberadaan PKL sering dikritik oleh para perencana Kota atau daerah dan otoritas

pemerintah yang menyalahkan sektor informal ini sebagai anomaly. PKL dituduh sebagai

sumber ketidakteraturan, dan hambatan bagi pembangunan ekonomi modern (Nwaka dalam

Sudarmo 2011 : 82). Bahkan kekumuhan, resiko kesehatan, ketidakamanan dan eksploitasi

sering dituduhkan kepada PKL sebagai sumber penyebabnya. Juga dituduh bahwa PKL

sering dituduh sebagai sumber masalah sosial baru seperti kemacetan arus lalu lintas,

pemukiman liar, kekumuhan lingkungan, dan penurunan kualitas lingkungan perkotaan,

kebersihan dan kerapihan. Perdagangan informal PKL juga dituduh sebagi aktivitas ekonomi

yang tidak mampu memberikan pendapatan yang memadai bagi pemerintah untuk memenuhi

semua biaya yang dikeluarkan pemerintah sehingga mengurangi kemampuan pemerintah

untuk menyediakan pelayanan publik yang memuaskan (Franks, dalam Sudarmo 2011 : 82).

Lebih parah lagi PKL dituduh tidak menghargai hukum formal, melanggar aturan, tidak

memenuhi standar kualitas, aturan sosial dan kesehatan, serta tidak membayar pajak sesuai

ketentuan sehinga mereka melanggar aturan main yang adil dalam berkompetisi (Sudarmo

2011 : 82).

Namun di kalangan PKL sendiri mereka merasa bahwa sektor informal yang mereka

tekuni memberikan kontribusi yang tidak kecil secara financial dan bahkan signifikan secara

commit to user

sektor formal lainnya tidak mampu menyerap tenaga kerja. Kedua, PKL mengklaim bahwa

mereka telah memberikan kesempatan kerja bagi orang lain yang kehidupannya jauh tidak

beruntung dibanding dirinya. Pada umumnya mereka mengklaim bahwa sebagian mereka

yang sudah cukup berkembang usahanya mempekerjakan orang-orang lain selain pemiliknya

(suami-istri) sejumlah antara 2 sampai 3 orang. Ketiga mereka menyatakan bahwa PKL telah

memberikan kontribusi secara financial bagi pemerintah setempat karena mereka membayar

retribusi harian, disamping uang kebersihan dan keamanan lingkungan yang masing-masing

daerah besarannya berbeda-beda, namun paling tidak mereka memberikan kontribusi kepada

pemerintah setempat tidak kurang dari Rp 30.000 per bulan dengan asumsi mereka menggelar

dagangannya setiap hari dan pegawai pemungut menyambanginya secara rutin. Keempat,

mereka mengkalim bahwa mereka secara ekonomi telah memberikan pelayanan kepada publik

semua lapisan dengan menyediakan berbagai barang atau pelayanan dengan harga yang amat

terjangkau bukan hanya kaum ekonomi atas tetapi juga kaum ekonomi bawah yang secara

financial, dan bahkan PKL secara tidak langsung telah memberikan subsidi kepada pelanggan

dengan ekonomi kuat melalui penawaran harga yang murah yang disediakan PKL. Kelima,

PKL juga secara tidak langsung telah ikut menjaga keamanan lingkunagn sosial secara umum

karena keberadaannya bisa ikut membantu mengawasi lokasi-lokasi tertentu yang dipandang

rawan dari tindakan kriminalitas. Klaim-klaim atau pernyataan-pernyataan tersebut tidak perlu

disangkal lagi karena fakta lapangan di berbagai tempat telah membuktikannya.

Penilaian yang saling berlawanan satu sama lain terhadap PKL terutama konflik antara

sisi positif dan sisi negatif dari PKL ini telah menimbulkan dilema bagi para perencana dan

sektor informal ini. Pertama, jika PKL ini berhasil karena sifat informalitasnya dan arena

hukum ditegakkan atau dipaksakan secara lunak, lalu muncul keraguan apakah masuk akal

untuk memformalisasikan dan mengintegrasikan sektor informal ini kedalam ekonomi formal

dengan hukum dan aturan , kode dan standar tertentu yang dapat mengangu aktivitas dan

pertumbuhan PKL tersebut (Nwaka dalam Sudarmo 2011 : 83). Namun, jika sektor ini

dikontrol secara ketat melalui hukum formal maka timbul keraguan apakah kesinambungan

hidup kelompok yang termarjinalkan dan rentan terhadap kehancuran ini bisa diselamatkan.

Lebih dari itu, walaupun sektor informal ini termasuk PKL telah berkembang jauh lebih pesat

dari pada sektor industri formal di banyak Negara-negara kurang maju termasuk berbagai

daerah di Indonesia telah memunculkan pertanyaan penting yakni apakah penerapan

norma-norma pengaturan formal secara ketat terhadap sektor informal ini tidak akan beresiko

mengurangi kesempatan hidup bagi PKL (Cross dalam Sudarmo 2011 : 83).

Memang debat antara pro dan kontra terhadap keberadaan dan aktivitas bisnis PKL

tidak berkesudahan. Sebagian menganggap bahwa PKL memiliki sejumlah kontribusi positif

karena bisa mengatasi masalah pembangunan seperti penyediaan lapangan kerja dan

pendapatan; namun senbagian lain memandang dari sisi negatif yang bisa ditimbulkan dari

aktivitas PKL seperti ganguan lalu lintas, kebersihan kota, ketertiban dan kerapihan. Karena

dua pandangan yang berkonflik inilah maka kompromi yang sangat mungkin untuk dilakukan

agar aspek positif tidak terbuang dan aspek negatif bisa diminimalisir seoptimal mungkin,

maka perlunya melibatkan mereka ke dalam proses pengambilan keputusan terutama terkait

commit to user

dalam governance PKL, partisipasi PKL dalam pengambilan keputusan merupakan hal yang

penting untuk dilakukan atau dikembangkan bersama stakeholder lainnya yang kemungkinan

terkena dampak oleh aktivitas PKL atau justru bisa mengakibatkan dampak tertentu bagi

kehidupan PKL.

2.1.3. Partisipasi Pedagang Kaki Lima

Partisipasi merupakan elemen penting dalam governance. Hal ini karena

dimungkinkan warganegara atau masyarakat termasuk di dalamnya PKL bisa dilibatkan dalam

formulasi maupun implementasi kebijakan. Partisipasi bisa diartikan sebagai pengambilan

bagian atau keterlibatan dan bisa memiliki banyak makna yang berbeda. Publikasi oleh

Nasikun berjudul “Partisipasi Penduduk Miskin Dalam Pembangunan Pedesaan: Suatu

Tinjiauan Kritis” yang didasarkan pada karya Ralph M Kramer berjudul “Participation of the

Poor: Comparative Community Case Studies in the War on Poverty” mendefinisikan

partisipasi ke dalam tiga kategori (dalam Sudarmo 2011 : 84). Kategori pertama, adalah bahwa

“partisipasi memerlukan keterlibatan warga Negara miskin dalam proses pembuatan keputusan

yang diwakili oleh wakil-wakil mereka dalm koalisi bersama institusi-institusi pemerintah dan

organisasi-organisasi non pemerintah, serta pemimpin-pemimpin lain dari kelompok-kelompok

kepentingan”. Kategori kedua, adalah bahwa “partisipasi berarti warga negera miskin

ditempatkan sebagai pelanggan utama dari program pembangunan dan oleh karena itu

kepentingan mereka dan pendapat-pendapatnya harus didengar dan dipertimbangkan oleh para

pembuat kebijakan.” Kategori ketiga adalah apa yang disebut sebagai ‘radical participation’,

yang secara politik mereka ini “powerless” dan oleh karenanya mereka memerlukan stimulasi

dan dukungan.” Menurut Nasikun justru keadaan mereka yang “powerless” inilah yang

merupakan faktor penyebab mereka tetap miskin; dan hanya dengan memobilisasi mereka dan

memobilisasi organisasinya mereka sebagai kelompok penekan, mereka akan dapat

berpengaruh dalam proses pembuatan keputusan yang kelak akan berpengaruh bagi kehidupan

mereka. Dalam pengertian ini, bisa dimaknai bahwa partisipasi kaum miskin karena

ketidakberdayaannya bisa digerakkan melalui mobilisasi oleh kekuatan tertentu misalnya oleh

lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional ataupun internasional atau kelompok-kelompok

tertentu yang peduli terhadap kaum lemah dan miskin atau oleh kekutan tertentu yang anti

kemapanan/ status quo penguasa. Ini berarti, walaupun sebagian orang mengatakan bahwa

mobilisasi bukanlah partisipasi, namun dalam konteks dimana masyarakat yang dimobilisasi

adalah masyarakat miskin yang secara politik powerless, bisa dikategorikan dalam pengertian

partisipasi masyarakat. Pendekatan partisipatif merupakan elemen penting dalam praktek

governance karena dengan cara ini kaum lemah diberdayakan secara politik dalam

pengambilan keputusan bersama stakeholder lainya termasuk pemerintah dan non-pemerintah

lainnya, terutama keputusan-keputusan yang kemungkinan berdampak besar bagi

kehidupannya. Betapapun begitu, dalam prakteknya partisipasi sering digunakan sebagai

“window dressing”, yakni sekedar sebagai hiasan untuk memperindah suasana bagi para

pembuat kebijakan atau kelompok yang kuat yang sudah memiliki sejumlah agenda-agenda

yang akan digulirkan untuk diterima semua pihak termasuk kaum lemah. Dengan partisipasi

commit to user

bentuk partisipasi nyata yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau hanyalah untuk mencari

popularitas pihak penguasa agar dinilai berhasil dalam berdemokrasi, namun sesunguhnya

semua itu hanyalah semu dan rekayasa yang sama sekali tidak pernah mengakomodasi

kepentingan-kepentingan kaum lemah yang harus dipertimbangkan dan menuntut

keberpihakan dan kepedulian kaum yang kuat.

Nagel mendefinisikan partisipasi secara lebih umum sebagai “actions through which

ordinary members of a political system influence or attempt to influence outcomes.”

(tindakan-tindakan yang dilakukan para anggota sebuah system politik mempengaruhi atau berusaha

mempengaruhi hasil dari suatu tindakan” ‘Actions’ mengandung pengertian gerakan, tenaga

dan usaha atau aktivitas yang ditujukan untuk menncapai suatu hasil. ‘Ordinary members’ dari

sebuah sistem politik merupakan orang-orang non-elite yaitu siapa saja kecuali mereka yang

menjalankan aktivitas sebagai kepala dalam pekerjaannya. ‘Influence’ mengandung pengertian

bahwa para partisipan mencapai apa yang mereka tuntut untuk didapatnya karena mereka

mendambakan untuk memperolehnya. Sebuah ‘political system’ didefinisikan secara luas

sebagai struktur kekuasaan, pengaruh dan otoritas yang terorganisir; dan “outcome” secara

umum merupakan berbagai peristiwa yang dipengaruhi oleh para partisipan (Nagel dalam

Sudarmo 2011 : 86). Menurut Nagel, partisipasi mencakup keterlibatan psikology dan

keterlibatan dalam melakukan tindakan. Ia juga mencatat bahwa walaupun mungkin terdapat

keterlibatan dalam sebuah aktivitas, tidak berarti bahwa aktivitas tersebut disebut partisipasi

ketika aktivitas tersebut tidak berdasarkan preferensi dari orang yang melakukan aktivitas

disebut partisipasi ketika ektivitas tersebut dimobilisasi dari pihak luar, bukan dari dirinya

sendiri.

Definisi yang digunakan Nagel tidak secara khusus diarahkan pada keberadaan

orang-orang yang “powerless” sebagaimana dididiskusikan dalam karya Nasikun, yang menyatakan

bahwa mereka pada dasarnya memerlukan membutuhkan dukungan dari pihak lain atau

orang-orang lain sehingga mereka akan bertindak dengan cara tertentu. Dalaam definisi Nasikun,

mobilisasi dan pemberian dukungan dari pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat atau

kekuatan lainnya kepada kelompok yang orang-orang “powerless” ini yang ditujukan untuk

membuat agar mereka sadar akan kepentingannya dan mendorong mereka untuk berperan serta

atau terlibat dan memberikan suara berdasarkan kepentingannya dalam proses pembuatan

keputusan, bisa disebut sebagai partisipasi (Nasikun dalam Sudarmo 2011 : 86).

Karena partisipasi menyangkut segala bentuk keterlibatan apapun bentuknya,

sebagaimana didiskusikan sebelumnya, maka apa yang akan didefiniskan sebagai partisipasi

PKL dalam tulisan ini bisa dalam bentuk tindakan dialog, musyawarah untuk mufakat,

mengemukakan pernyataan sikap, protes, demonstrasi, gerakan-gerakan, dan bentuk-bentuk

tindakan lainya untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik yakni keputusan yang

didominasi oleh pihak pemerintah dan atau elit/stakeholder yang powerful lainnya yang

mempengaruhi kehidupan para PKL (Sudarmo 2011 : 86).

Partisipasi warganegara dalam proses kebijakan dalam governance kemungkinan besar

bisa menghadapi sejumlah hambatan: (1) kontrol hubungan kekuasaan oleh negara, (2)

commit to user

Valderrama dalam Sudarmo 2009 : 113). Disamping lima hal tersebut, hambatan lain berupa

(1) kooptasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat lokal yang

tidak netral dan merupakan kepanjangan tangan elit penguasa, menjadikan partisipasi tidak

berjalan sebagaimana seharusnya, sehingga dialog yang dilakukan adalah sebatas rekayasa dan

penentuan keputusan terakhir tetap ada pada pihak yang dominan; dan (2) tekanan yang

dilakukan oleh anggota dominan yang berafiliasi kepada kepentingan pemerintah karena

mereka telah diberikan sesuatu berupa materi maupun jasa lainnya sebagai bentuk imbalan atas

dukungan atau loyalitas kepada penguasa tersebut.

Gaventa menjelaskan bahwa walaupun partisipasi merupakan kekuasaan dan

pelaksanaan kekuasaan dan oleh berbagai aktor sosial pada ruang-ruang yang diciptakan untuk

interaksi anatara warganegara dan otoritas lokal, para aktor, agenda dan prosedur, biasanya

tetap ada di tangan institusi pemerintah dan bisa menjadi hambatan bagi keterlibatan

warganegara untuk ikut berpartisipasi secara efektif . Penelitian Sudarmo memperlihatkan

betapa partisipasi PKL dalam musyawarah rencana pembangunan kota di Solo tidak mampu

mensukseskan agenda mereka untuk diakomodasi oleh pemerintah karena pemerintah sendiri

telah memiliki agenda tersendiri sedangkan agenda PKL tidak sejalan atau tidak termasuk yang

diagendakan pemerintah setempat.

Studi oleh Schonwalder (dalam Sudarmo 2011 : 87), yang meneliti tingkat

desentralisasi terhadap penyediaan ruang bagi partisipasi demokratik di Amerika Latin

menyatakan bahwa perhatian yang pada persoalan kekuasaan malah tidak memadai. Ia

memperlihatkan bahwa elit lokal, pemerintah lokal dan para aktor lain yang beroperasi di

lokal cenderung sering melakukan gerakan-gerakan popular yang sudah menjadi agenda

mereka.”

Studi di Tanzania oleh Mukandela (dalam Sudarmo 2011 : 87-88) menemukan bahwa

keputusan-keputusan terhadap siapa yang harus berpartisipasi dalam pembuatan keputusan

pada lembaga-lembaga tingkat lokal yang paling bawah yang telah disetujui permintaannya

sebelum diteruskan ke pemerintah tingkat atas, menghalangi efektivitas dalam pencapaian

tingkat partispasi masyarakat secara luas dalam pembuatan keputusan. Ia menggarisbawahi

bahwa walaupun norma-norma/aturan-aturan menegaskan bahwa mayoritas jabatan-jabatan

adalah bagi para perwakilan komunitas, namun dalam tataran praktis, keputusan-keputusan

siapa yang diundang oleh para pejabat pemerintah tingkat atas di beberapa pemerintah daerah

adalah orang-orang yang berpengaruh ketika keputusan penting dibuat.”

Kontrol oleh pemerintah terhadap keputusan-keputusan tentang sifat dan saluran

struktur partisipasi di tingkat lokal juga menghalangi badan-badan pembuatan keputusan dalam

urusan-urusan publik di tingkat lokal. Studi oleh Muzitwa dan kawan-kawan di Zimbabwe

memperlihatkan bahwa ketika kekuasaan tertentu dari struktur tradisional pembuatan

keputusan diambil alih dan ditentukan oleh komite-komite pembangunan desa dan

pembangunan wilayah, konflik antara para pemimpin tradisional dan para pemimpin yang

terpilih secara demokratis muncul (Gaventa and Valderrama dalam Sudarmo 2011 : 88).

Dari studi yang dilakukan Robin di Bolivia, Gaventa dan Valderrama menyimpulkan

bahwa pemerintah kabupaten/kota dengan tradisi perserikatan (berorganisasi) yang kuat,

commit to user

berorganisasi mereka pada umumnya memiliki kapasitas partisipasi politik yanag rendah.

Mereka juga menyimpulkan dari studi Herzer dan Pirez di Argentina, Peru dan negara Amerika

Latin lainnya, bahwa “keberadaan organisasi-organisasi yang dikenal dikalangan publik

dengan semangat tertentu di tingkat lokal dan jabatan-jabatan politik di pemerintahan

daerah/kota oleh partai-partai atau individu-individu yang menguntungkan partispasi publik

nampaknya menjadi kondisi penting bagi warganegara untuk bisa mempengaruhi

keputusan-keputusan di tingkat lokal (Gaventa and Valderrama dalam Sudarmo 2011 : 88).”

Partisipasi warga negara juga dipengaruhi oleh ketrampilan berpartisipasi dari

pemegang otoritas lokal dalam proses perencanaan. Studi yang dilakukan oleh Mukandala di

Tanzania, sebagai contoh, menemukan pentingnya para pejabat yang terdidik dalam

menjelaskan kebutuhan orang-orang (masyarakat) lokal. Ia menyimpulakan bahwa ketika para

anggota legislatif yang populis kurang berpendidikan mereka kesulitan untuk mendorong

melalui isu-isu tertentu dari akar rumput dan memiliki kesulitan menghadapi

presentasi-presentasi teknis yang dilakukan oleh staf-staf departemen teknis. Studi lain yang dilakukan

oleh Manor dan Crook juga menemukan pentingnya keahlian/keterampilan dan pengalaman

perencanaan dari para pemegang ototritas di daerah sebagai faktor penting bagi terselengaranya

partisipasi. Mereka berpendapat bahwa ketika keahlian dan pengalaman perencanaan yang

esensial itu tidak dimiliki maka keadaan seperti itu menjadi hambatan bagi partisipasi yang

berarti bagi kelompok-kelompok yang tak diuntungkan (Gaventa and Valderrama dalam

Sudarmo 2011 : 88-89). Ini untuk menggarisbawahi bahwa kaum marginal termasuk PKL

kemungkinan tidak akan bisa berpartisipasi ketika para perencana daerah sendiri tidak memiliki

Hambatan lain bagi terselengaranya partisipasi warganegara adalah kemauan politik.

Gaventa dan Valderrama menggarisbawahi pentingnya kemauan politik maupun kesempatan

bagi orang-orang lokal untuk berpartispasi. Keduanya berpendapat bahwa hambatan untuk

memperkuat partisipasi mencakup tidak adanya otoritas pemerintah pusat yang kuat dan

memberikan jaminan dalam menyediakan dan membuka secara paksa kesempatan bagi

terselengaranya partisipasi di tingkat lokal dan tidak adanya kemauan politik oleh para pejabat

pemerintah lokal (daerah) untuk menyusun perundangan yang diciptakan untuk tujuan tersebut

(terselengaranya partisipasi) (Gaventa and Valderrama dalam Sudarmo 2011 : 89).”

Pemerintah Pusat di Indonesia secara formal telah memberikan kesempatan kepada pemerintah

daerah bagi terselengaranya partisipasi seperti pemilihan kepala daerah langsung sejak 2004,

namun belum ada jaminan bahwa setiap kebijakan yang kelak akan mempengaruhi kehidupan

kaum atau kelompok tertentu mereka yang akan terkena kebijakan tersebut diberi kesempatan

untuk berpartisipasi secara aktif atau diakomodasi kepentingannya.

Hambatan bagi partispasi bisa juga terjadi karena faktor struktur sosial yang sangat

hirarkhis (Gaffar dalam Sudarmo 2011 : 89). Sampai saat ini budaya Jawa ,masih

meperlihatkan hirarki sosial. Orang-orang masih dikategorikan sebagai wong gedhe

(orang-orang dengan derajat status tinggi, termasuk didalamnya antara lain (orang-orang-(orang-orang kaya, pejabat,

keluarga pejabat, pengusaha, pemilik perusahaan, pedagang formal, keluarga kraton) dan wong

cilik (orang-orang biasa maupun orang-orang yang memiliki derajat status sosial rendah,

termasuk masyarakat kebanyakan, petani, buruh, PKL miskin). Dikotomisasi ini berakibat pada

commit to user

secara sosial, ekonomi dan secara politik tertinggal. Akibatnya, wong cilik ini (rakyat

kebanyakan) dipandang dan diperlakukan sebagai pihak yang perlu dibantu. Sebagai imbalan

atas kebaikan para pejabat atau pemerintah, masyarakat diminta untuk mematuhi kebijakan

para pejabat tersebut. Keadaan ini kemudian menjadi hambatan lebih jauh bagi terselengaranya

partisipasi oleh masyarakat/wong cilik (Gaffar dalam Sudarmo 2011 : 90).

Disamping itu, partisipasi warganegara langsung dalam pembuatan keputusan di

tingkat lokal bisa juga dipengaruhi oleh individu-individu, kelompok-kelompok atau

institusi-institusi yang memeperkuat keberadaan mereka dan seberapa besar sumber keuangan dari

pemerintah daerah disediakan untuk mendukung partisipasi tersebut (Gaffar dalam Sudarmo

2011 : 90). Faktor-faktor lain, termasuk tingkat pendidikan, status sosial dan ekonomi, tingkat

ketidaksetaraan dan hirarki sosial yang kuat, semuanya ikut berkontribusi dalam menghambat

terselenggaranya partisipasi (Gaffar dalam Sudarmo 2011 : 90).

Kegagalan organisasi-organisasi lokal seperti paguyuban, ikatan, asosiasi dan

kelompok yang dibangun untuk meningkatkan partisipasi dalam formulasi kebijakan mungkin

bisa disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. Montgomery mengklasifikasikan

bentuk-bentuk partisipasi menjadi tiga kelompok. Pertama adalah kelompok yang digambarkan

sebagai ‘apathy’, yaitu kondisi dimana organisasi gagal karena tidak adanya daya

tanggap/perhatian dari para anggotanya; kelompok kegagalan kedua adalah diidentifikasikan

sebagai ‘internal colonization’, yang terjadi ketika kelompok-kelompok kecil yang ada di

tingkat lokal (daerah) terlalu melakukan kontrol berlebihan terhadap organisasi yang tengah

menjalankan fungsinya dan dibelokkan untuk kepentingan-kepentingan mereka pribadi; Ketiga

ketika aktor di luar organisasi (biasanya pemerintah) menemukan organisasi lokal yang

berjalan bagus dan berusaha memanfaatkanya untuk tujuan-tujuan yang tidak sejalan dengan

prioritas-prioritas lokal (Montgomery dalam Sudarmo 2011 : 90).

Hambatan partisipasi kaum marginal seperti PKL di Solo Raya atau di Jawa (dan

mungkin di wilayah Indonesia lainnya) dalam proses kebijakan atau perencanaan

pembangunan lokal masing-masing daerah bisa diakibatkan oleh salah satu atau lebih

bentuk-bentuk hambatan sebagaimana didiskusikan diatas seperti hambatan yang berasal dari internal

kelompok atau individu-individu tersebut seperti status sosial ekonomi dan status sosial dalam

hirarki budaya Jawa, tetapi juga hambatan eksternal seperti hirarki birokrasi pemerintah

setempat, kemauan politik dari pemerintah dan para anggota Dewan perwakilan Rakyat

Daerah, dan kurangnya dukungan dari para individu, kelompok atau institusi lokal seperti para

ketua paguyuban tingkat lokasi maupun tingkat kabupaten/kota dan lembaga swadaya lokal

(Sudarmo 2011 : 91).

Walaupun partisipasi bisa dilakukan melalui negosiasi dan juga protes (Munro-Clark

dalam Sudarmo 2011 : 91) tidak berarti bahwa semua tuntutan, kepentingan dan pemikiran

kaum marginal tersebut bisa diakomodasi oleh pihak pemegang otoritas karena partisipasi bisa

berubah menjadi kooptasi politik (Cooke and Kothari dalam Sudarmo 2011 : 91) mengingat

pihak otoritas tidak jarang memanfaatkan struktur otoritas yang mereka miliki untuk meraih

tujuan-tujuan pribadi (Munro-Clark dalam Sudarmo 2011 : 91). dan dengan demikian itu sama

saja berjalannya sentralisasi secara terus berkelanjutan atas nama desentraliasi (Cooke dalam

commit to user

down tetap terus diabadikan. Dengan kata lain, walaupun seluruh pemerintah daerah di

Indonesia sejak kira-kira tahun 2000 dan setelahnya telah mengimplementasikan pemerintahan

daerah yang terdesentralisir dan telah mempraktekan sistem pemilihan umum kepala

daerah/walikota secara sangat demokratis sejak sekitar tahun 2005 melalui pemilihan langsung,

dan mungkin melibatkan juga paguyuban PKL atau kaum marginal lainnya dalam proses

pembuatan keputusan, ada kemungkinan bahwa ketua mereka atau beberapa anggota mereka

terkooptasi oleh elit atau pemerintah untuk mempengaruhi rekan-rekan sejawatnya. Mungkin

saja pembuatan keputusan masih terus didominasi oleh pemerintah dan bahkan kemungkinan

masih dilakukan melalui pendekatan top-down, yang terpusat di tangan pemerintah yang

mencerminkan atau agenda kepentingan pemerintah yang kemungkinan besar berbeda dengan

kepentingan, permintaan, keinginan dan pikiran kaum marginal (PKL). Lebih dari itu,

peraturan-peraturan dan porses partisipasi termasuk berbagai pengetahuan, hubungan kekuatan

untuk bernegosiasi, aktivitas politik dan sebagainya bisa menyembunyikan dan melaksanakan

tindakan kekejaman dan ketidak adilan dalam berbagai bentuk. (Cooke dalam Sudarmo 2011 :

91-92) Ini untuk menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah/kota/pemegang otoritas untuk

mencapai semua tujuan-tujuannya dan merealisasikan agenda-agenda politiknya dan

kebijakannya bisa saja melakukan tindakan opresif, pembersihan/penggarukan secara keras dan

pilih kasih, mengadudomba antara mereka yang menjadi sasaran kebijakannya, atau tindakan

kejam lainnya melalui implementasi kebijakan.

2.1.4. Hukum, Konsistensi dan Diskresi

Hampir setiap tindakan penataan mengunakan ketentuan-ketentuan hukum, baik itu

berupa peraturan daerah, keputusan bupati, surat edaran atau instruksi bupati/walikota yang

sifatnya mengikat. Sebagian pemerintrah daerah/kota secara eksplisit menggunakan peraturan

daerah untuk mengatur atau menata serta membina PKL di daerahnya, sedangkan sebagian

lainnya mengunakan peraturan daerah yang cakupannya luas misalnya peraturan daerah

tentang ketertiban dan kebersihan , namun didalamnya ada bagian atau pasal-pasal yang

mengatur PKL.

Keberadaan hukum formal yang mencakup ketentuan-ketentuan tentang hak-hak dan

kewajiban-kewajiban pemerintah dan PKL maupun mekanisme penegakan hukum dan

mekanisme pemecahan masalah akibat ketidaksetujuan terhadap peraturan tersebut dengan

cara yang tidak memihak dan adil merupakan hal penting bagi governance karena keadaan

seperti itu merupakah persyaratan bagi akuntabilitas dalam implementasi sebuah kebijakan atau

aturan. Untuk mencapai akuntabilitas, implementasi peraturan tersebut harus predictable

dalam arti bahwa peraturan atau ketentuan tersebut dilakukan secara konsisten dan adil dalam

pelaksanannya.³ Dengan kata lain, kewajiban para PKL dan hak-hak yang harus mereka

terima harus seimbang.

Menurut Scott, hukum formal sampai dengan tingkat yang sangat besar adalah

parasitic terhadap proses informal karena rancangan atau perencanaan secara skematik bagi

tatanan sosial bisa mengabaikan hal-hal penting sebuah kondisi riil sehinga semata-mata

commit to user

Dengan demikian, peraturan formal yang ditujukan untuk menjamin bahwa PKL taat

pada peraturan hukum harus dibarengi dengan kesadaran oleh pemerintah bahwa peraturan

hukum tidak selalu cocok atau sesuai untuk situasi yang berkembang saat ini. Juga terdapat

kemungkinan bahwa pendekatan otoriter yang bersifat top-down hanya akan menyulut

resistensi di tingkat akar rumput dan pendekatan seperti itu meminta kepada mereka tentang

apa yang harus dilakukan ketimbang mendorong mereka untuk melakukan apa yang bisa

dikerjakan oleh mereka sendiri (Edgar dalam Sudarmo 2011 : 93). Lebih dari itu aturan formal

bukanlah alat yang selalu efektif untuk memecahkan masalah. Sebagaimana dikatakan Edgar

bahwa “solusi-solusi yang efektif tidak pernah datang dari program-program yang terpisah dari

komunitas disekelilingnya. Mereka datang dari usaha-usaha yang berkaitan, terintegrasi, dan

terkoordinasi dari seluruh institusi masyarakat yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas dan

dukungan (Edgar dalam Sudarmo 2011 : 93).

Peraturan daerah, peraturan bupati atau instruksi bupati yang bisa dikemas dalam

sebuah surat edaran merupakan salah satu tipe kebijakan publik yang disebut ‘protective

regulatory’; kebijakan seperti ini ditujukan untuk melindungi publik dengan membangun

sebuah kondisi dimana aktivitas privat bisa dilakukan; kondisi yang diyakini mengalami

kerusakan atau ganguan tidak diperkenankan atau dilarang; aktivitas-aktivitas yang

bermanfaat diperlukan; kebijakan seperti ini memerlukan kondisi dimana sektor masyarakat

sesuai dengan aturan hukum umum. Ia dibentuk dalam sebuah proses yang sangat politis

melalui pembuatan kebijakan yang melibatkan kelompok-kelompok kepentingan dan

usaha-usaha melakukan lobi dan stekholder-stakeholder lainnya tergantung sistem politik di negara