PERSPEKTIF

Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif

Kemiskinan Nelayan Tradisional Bermula Dari Wilayah

Penangkapan Ikan

The Fishing Ground as Starting Point of The Traditional

Fishermen Poverty

Zulkifli*, Agustrisno, & Henry Sitorus

Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 20 Januari 2021; Direview: 03 April 2021; Disetujui: 11 Mei 2021

Abstrak

Penelitian ini di latar belakangi oleh suatu kenyataan kontradiktif tentang kehidupan nelayan tradisional. Di satu pihak nelayan tradisional memiliki zona-zona “suci” untuk kegiatan menangkap ikan dan dilindungi Undang-Undang, tempat dimana terdapat keanekaragaman hayati paling tinggi, tempat spesies melakukan regenerasi atau zona yang secara kultural dianggap penting bagi komunitas nelayan tradisional setempat. Disisi lain, Kehidupan nelayan tradisional 76 persen tergolong miskin, tingkat poverty headcount index (PHI) mencapai 32,4 persen. Atas dasar situasi kontradiktif seperti ini, muncul 2 (dua) pertanyaan penting, yaitu; apa yang terjadi di wilayah penangkapan ikan nelayan tradisional, apakah kemiskinan yang dialami nelayan tradisional bermula di wilayah penangkapan ikan ini. Penelitian ini berlangsung di desa Bagan Kuala, sebuah desa mayoritas penduduknya adalah nelayan tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan dua alat pengumpul data wawancara dan observasi. Diperoleh temuan bahwa setiap nelayan tradisional di desa ini memiliki wilayah penangkapan dan batas wilayah sendiri-sendiri. Batas wilayah penangkapan ditandai dengan adanya tuasan, yang juga berfungsi sebagai penarik ikan datang, beberapa diantaranya sudah dimiliki dari generasi sebelumnya. Di wilayah ini, sering dimasuki nelayan dari luar terutama di malam hari mempergunakan pukat harimau dan sejenis, merusak tuasan-tuasan nelayan tradisional. Akibatnya, terjadi konflik dan juga negosiasi jika nelayan dari luar tersebut minta izin, hasil tangkapan dibagi tergantung kesepakatan. Dari temuan ini dapat disimpulkan kemiskinan dapat bermula dari wilayah penangkapan.

Kata kunci: Kontradiktif; Nelayan Tradisional; Kemiskinan; Wilayah Penangkapan; Tuasan Abstract

This research is motivated by a contradictory reality about the life of traditional fishermen. Traditional fishermen have “sacred” zones for fishing activities which are protected by law due to their highest biodiversity and cultural importance to local fishing communities. On the other hand, 76 percent of the traditional fishermen are classified as poor; the level of poverty headcount index (PHI) reaches 32.4 percent. Based on this contradictory situation, 2 (two) important questions arise: what happens in the fishing area of traditional fishermen and whether the poverty experienced by traditional fishermen starst from this fishing ground. This research took place in Bagan Kuala, a village where the majority of the population are traditional fishermen. This study used an ethnographic approach with two data collection tools, which are interviews and observations. It was found that each traditional fisherman in this village has its own fishing grounds and boundaries. The boundary is marked by fish aggregating device (FAD), which also serve its purpose as fish catcher. Some of the FADs have been owned by fishermen for many generations. Outsiders often trespass this fishing ground, particularly at night where they use modern tools like trawl, destroying the fishermen’s FADs. As a result, there are conflicts and also negotiations involving the locals and outsiders who asked for their permission; the catch was divided depending on the agreement. From these findings, it can be concluded that poverty can start from the fishing ground.

Keywords: Contradictory; Traditional Fishermen; Poverty; Fishing Ground; FAD

How to cite: Zulkifli, Z., Agustrisno, A., & Sitorus, H. (2021) Kemiskinan Nelayan Tradisional Bermula Dari Wilayah Penangkapan Ikan (Studi Kasus Pada Nelayan Tradisional Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai). PERSPEKTIF, 10 (2): 562-568.

PENDAHULUAN

Sudah cukup lama nelayan tradisional dijadikan objek penelitian oleh para ahli, penelitian yang dihasilkan sebagian besar menyangkut pola kehidupan, system teknologi, system pemasaran dan hubungan dengan kemiskanan (Mubyarto dan Soetrisno, 1984 dan 1988; Lampe, 2005; Humaedi, 2010, Mahioborang, 2015; Rasulong dan Jusriadi, 2018; Wardono, dkk. 2019). Akan tetapi, penelitian tentang aktivitas di wilayah penangkapan ikan, sepanjang yan diketahui masih belum banyak dilakukan. Sedangkan wilayah penangkapan ikan bagi nelayan tradisional merupakan “zona suci”, yang secara kultural dianggap penting, tempat dimana terdapat keanekaragaman hayati paling tinggi, tempat spesies melakukan regenerasi (Loy, 2017). Bahkan bagi nelayan tradisional wilayah tempat penangkapan ikan sekaligus sebagai ruang.

Tempat dan ruang dalam tataran konsepsional menunjuk kepada bagaimana manusia memberi makna kepada hubungan dirinya dengan sebuah lokasi. Pemaknaan hubungan manusia dengan tempat dan ruang dilakukan secara langsung dan tidak langsung (Yuan, 1977:6). Secara langsung melalui hubungan yang intim dan personal di mana manusia menggunakan indra penglihatan, mendengar, meraba, dan membaui. Secara tidak langsung hubungan manusia dengan tempat dilakukan melalui, simbol, seni dan instrumen lain.

Dengan demikian, ruang adalah lokasi yang bersifat abstrak, terbentuk dari kesan, penglihatan dan imajinasi, dimediasi oleh simbol dan oleh instrumen lain. Sedangkan tempat adalah lokasi yang memiliki hubungan langsung dengan manusia karena terbentuk dari pengalaman dan aktivitas manusia. Lebih lanjut dikatakan Yuan (1977) tempat adalah “ruang” yang terisi dari aktivitas dan pengalaman manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tempat menjadi pusat orientasi hidup manusia, tempat berinteraksi, berkembang dan menjadi bagian dari pembentukan identitas individual dan kollektif. Kedua konsep ini, dalam percakapan sehari-hari sering dipertukarkan satu sama lain, terutama pada saat seseorang mengatakan ini adalah “wilayah kami”, maknanya merujuk pada tempat dan ruang sekaligus. Begitu juga penelitian-penelitian yang dilakukan di wilayah

penangkapan ikan, hasil penelitian tidak membedakan bedakan antara tempat dan ruang. (Yuwono, 2002, Gundo 2010, Solihin, 2010, Layla, 2012, Ammarell 2014. Mamoto, 2015,. St. Martin, 2016)

Bagi nelayan tradisional Desa Bagan Kuala wilayah tempat penangkapan ikan atau “wilayah kami” dianggap sudah menjadi hak milik, setiap hari pada musim-musim melaut mereka mengambil ikan di tempat yang sama, mereka mendirikan “tuasan” sebagai penanda wilayah “lahan” kepemilikan, dan batas-batas wilayah penangkapan. Dengan demikian, nelayan desa Bagan Kuala mengetahui betul “lahan” masing-masing, ada sanksi jika terjadi pelanggaran. Fakta seperti ini terjadi cukup lama bahkan sudah berlangsung dalam beberapa generasi. Akhir-akhir ini ada banyak actor yang terlibat di “lahan” milik nelayan tradisional ini, bahkan sering terjadi konflik atau negosiasi, dalam situasi seperti ini nelayan tradisional selalu dalam keadaan merugi. Fakta-fakta ini yang akan dilihat dan diduga sebagai mula dari salah satu penyebab kemiskinan nelayan tradisional di Desa Bagan Kuala.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi dengan sumber utama data kualitatif. Dalam pengumpulan data-data kualitatif ada 2 (dua) cara yang dilakukan, wawancara dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara tentang berbagai aktivitas yang dilakukan di wilayah wilayah penangkapan ikan dan aktivitas keseharian yang dilakukan baik yang menyangkut perekonomian, kehidupan sosial maupun budaya.

Data-data ini selain diperoleh dengan wawancara, juga dilakukan tiga kali focus group discussion (FGD) di beberapa tempat, kantor kepala desa, rumah ibadah dan juga warung kopi yang banyak terdapat di desa ini. Untuk melengkapi data-data tersebut dilengkapi observasi terutama menyangkut aktivitas keseharian nelayan dan pola pemukiman. Pengumpulan data-data ini berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dengan beberapa kali kunjungan, termasuk di dalamnya pengumpulan data-data statistik dari Kantor Kepala Desa, Kecamatan dan Biro Pusat Statistik Kabupaten

Informan penelitian ini terdiri dari nelayan pemilik alat-alat tangkap, tokoh masyarakat, beberapa nelayan pekerja, dan juga nelayan yang sekaligus sebagai pemilik alat-alat tangkap, yang disebut nelayan bebas. Jumlah informan tidak ditentukan sebelumnya, akan tetapi sampai sejauh mana data yang terkumpul dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Seluruh data yang terkumpul dianalisa dengan tetap memperhatikan triangulasi sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan

Penduduk Desa Bagan Kuala berjumlah 1.670 jiwa dan 568 Kepala Keluarga, tersebar di tiga Dusun I, II dan III, mayoritas (80%) pekerjaan penduduk sebagai nelayan tradisional menangkap ikan tamban dan gembung, udang, serta sotong, selebihnya

berjualan keperluan sehari-hari, membuka kedai nasi dan kedai kopi serta ngojek, ada sekitar 6 orang penduduk berprofesi sebagai toke ikan, udang dan sotong. Khusus untuk pekerjaan menangkap sotong baru muncul 3 tahun terakhir, hal ini disebabkan pekerjaan ini tidak terlalu sulit dilakukan serta tidak memerlukan biaya yang besar, dapat dikerjakan oleh seorang nelayan, dan ada toke yang menyediakan alat-alat penangkapan.

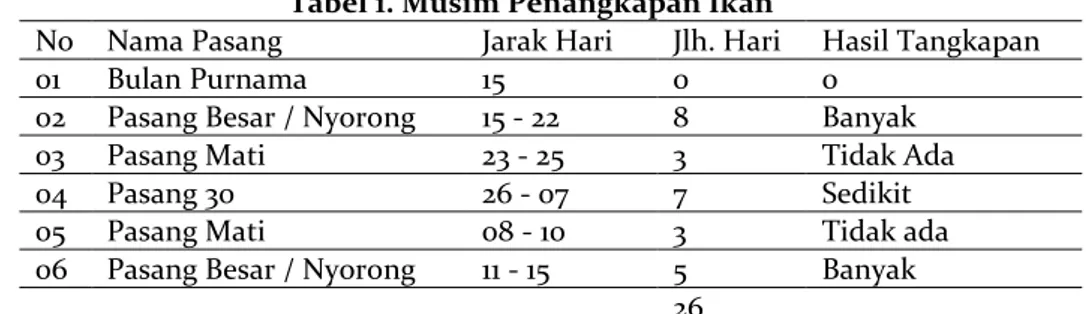

Pekerjaan sebagai nelayan tidak dilakukan sepanjang masa, ada masa di mana nelayan tidak pergi ke laut karena tidak mendapatkan hasil tangkapan, disebut dengan“pasang mati” yang berlangsung selama lebih kurang enam hari. Ada masa hasil tangkapan nelayan berlimpah, disebut pasang besar. Dalam penentuan waktu penangkapan ikan ini dapat dilihat pada table berikut

Tabel 1. Musim Penangkapan Ikan

No Nama Pasang Jarak Hari Jlh. Hari Hasil Tangkapan

01 Bulan Purnama 15 0 0

02 Pasang Besar / Nyorong 15 - 22 8 Banyak

03 Pasang Mati 23 - 25 3 Tidak Ada

04 Pasang 30 26 - 07 7 Sedikit

05 Pasang Mati 08 - 10 3 Tidak ada

06 Pasang Besar / Nyorong 11 - 15 5 Banyak

26

Sumber : Hasil wawancara informan, Agustus 2020

Selama tidak ada kegiatan menangkap ikan, nelayan Bagan Kuala tidak memiliki pekerjaan sampingan, yang dilakukan adalah memperbaiki alat-alat tangkap. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pada musim tidak ada kegiatan menangkap ikan, para nelayan mempergunakan uang hasil tangkapan pada pasang besar, kalau tidak mencukupi berutang di kedai-kedai sampah atau sama toke, sedangkan para istri nelayan tidak memiliki pekerjaan lain selain sebagai ibu rumah tangga.

Nelayan tradisional Desa Bagan Kuala bermukum disebuah perkampungan, sebagian berdiri di atas tanah daratan, dan sebagian lagi berjejer di sepanjang pantai dengan type rumah panggung, bertiangkan kayu, berlantai dan berdinding papan, sebagian kecil sudah semi

permanen yang dihuni oleh para toke dan pedagang Letak rumah yang satu dengan yang lain tidak beraturan dan saling berhimpitan, dapur dan bagian depan sebagian rumah saling bertemu, baik rumah yang berdiri di atas tanah daratan atau di sepanjang pantai. Diantara rumah-rumah terdapat jalan setapak dan jalan umum, sebagai akses para nelayan menuju tempat perahu di “tambat”kan dan tangkahan tempat pendaratan ikan dibangun dengan dana desa. Pasa musim pasang besar sebagian tanah daratan tergenang air laut.

Kondisi pemukiman seperti ini, Desa Bagan Kuala terlihat kumuh, sampah berserakan di banyak tempat baik di pinggir pantai maupun di daratan. Jenis penyakit yang banyak dialami penduduk batuk, demam, influensa dan gatal-gatal, pengobatan penyakit

ini cukup dengan membeli obat yang dijual di kedai yang terdapat di desa ini, Puskesman sudah cukup lama tidak berfungsi dan sudah ditinggal kan para perawat yang tinggal di luar desa, para perawat hanya berkunjung manakala ada permintaan penduduk utamanya jika ada yang melahirkan dan dibawa ke luar desa yaitu desa Nagor.

Sedangkan tingkat pendidikan relative rendah terdapat sekitar 60% berpendidikan setingkat Sekolah Dasar, sedangkan tamat SMP 25 % dan SMA 13%, serta Perguruan Tinggi 2%. Ada banyak factor yang menyebabkannya, antara lain adalah di desa ini hanya terdapat 1 Sekolah Dasar Negeri dan 1 Sekolah Agama Ibtidaiyah setingkat Sekolah dasar yang dikelolala oleh Al-Wasliyah. Sedangkan untuk SMP dan SMA terdapat di luar desa ini, SMP berada di desa Nagor dan SMP ada di desa Pekan Tanjung Beringin untuk menuju ke kedua sekolah ini, harus menumpuh perjalanan sejauh lebih kurang 8 Km, dengan sepeda motor maupun menompang mobil pengangkut ikan, kenderaan umum tidak ada dari desa ini. Ada beberapa orang penduduk yang telah menamatkan maupun sedang menempuh

Pendidikan di Perguruan Tinggi tapi mereka tidak lagi tinggal di desa ini.

Letak dan Lokasi Wilayah Penangkapan

Wilayah penangkapan ikan bagi nelayan tradisional desa Bagan Kuala terletak di hadapan Pulau Berhala dengan jarak sekitar 21 mil dari pinggir pantai. Jarak seluas itu dibagi menjadi 3 wilayah penangkapan. Wilayah penangkapan pertama, adalah untuk menangkap udang dan rawe sotong gurita, kedua; wilayah penangkapan ikan tamban/dencis, dan ketiga; wilayah penangkapan diperuntukkan bagi pukat kantong/haraimau (trawl) dan jaring lingkar (purse seine). Pembagian maupun peruntukan wilayah penangkapan ini, didasarkan atas pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh secara turun temurun (kearfan local), terdapat beberapa nelayan tradisional sudah mempergunakan GIS (Geographic Information System) hanya untuk sekedar mengetahui jarak wilayah penangkapan “milik” mereka

.

Wilayah dan Pembagian Wilayah

Penangkapan Ikan

Pulau Berhala

5-7 Mil Wil. Penangkapan Pukat harimau

Wil. Penangkapan Ikan Tamban/Dencis 12-15 Mil

3-3,5 Jam

1-3 Mil Wil Penangkapan udang/Sotong 1 Jam

Pinggir Pantai Desa Bagan Kuala Lokasi wilayah penangkapan ikan

tersebut tidak dibuatkan secara tertulis, tetapi merupakan sebuah kesepakatan sudah berlangsung cukup lama, setiap nelayan di desa Bagan Kuala memiliki wilayahnya masing-masing, dan dianggap sebagai “lahan” milik sendiri. Informasi yang diperoleh dari beberapa nelayan bahkan mengatakan bahwa lokasi wilayah penangkapan yang sekarang dimiliki merupakan warisan dari orang tua mereka. Seorang informan mengatakan bahwa, “…….lokasi penangkapan ikan yang ada sekarang ini, dimana setiap hari saya menangkap ikan disitu….merupakan hasil peninggalan orang tua saya, yang tidak sanggup lagi ke laut karena sudah tua, Meskupun tidak ada secara tertulis, tapi semua nelayan di Bagan Kuala ini sudah tahu bahwa itu milik keluarga kami, begitu juga saya tahu, siapa-siapa pemilik tempat penangkapan ikan itu…..ibaratnya lokasi penangkapan sebagai pengganti lahan tanah di daratan yang tidak kami miliki……..”

Data yang diperoleh menunjukkan

bahwa lokasi wilayah penangkapan ikan yang

dimiliki nelayan tradisional Bagan Kuala,

tidak

sekedar

lokasi

tempat

mereka

menangkap ikan tapi meupakan modal utama

untuk kelangsungan hidup yang harus

dipertahankan. Oleh karena, akan tetap

mempertahankannya jika ada nelayan luar

desa Bagan Kuala yang mengambil ikan di

tempat mereka, dalam beberapa kasus terjadi

konflik dengan nelayan luar di wilayah

penangkapan ini. Sedangkan bagi sesama

nelayan desa Bagan Kuala diperbolehkan

menangkap ikan dengan seiizin pemilik

wilayah tangkapan.

Tuasan Sebagai Penanda “Lahan” Wilayah Penangkapan

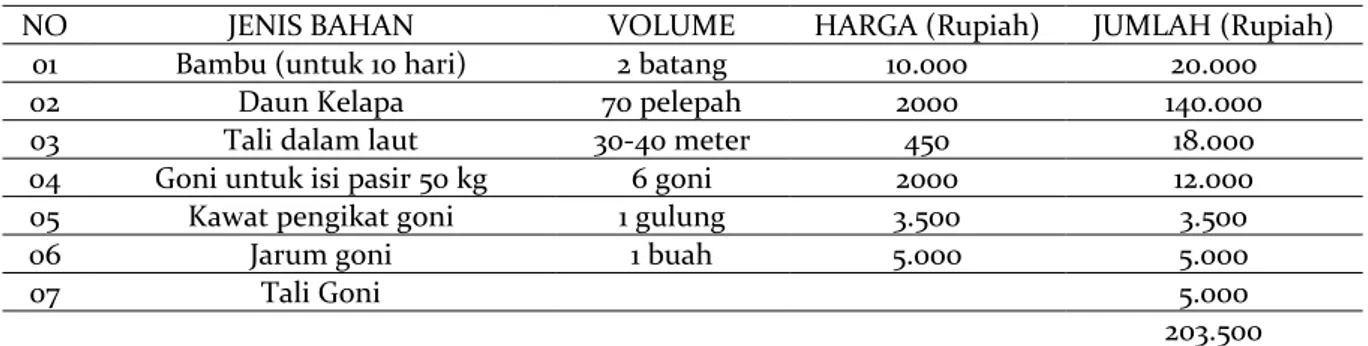

Tuasan bagi nelayan tradisional Bagan Kuala adalah sebagai penanda bahwa wilayah penangkapan tersebut adalah milik mereka. Ada banyak tuasan yang kita temukan di sekitar 12-17 mil dengan jarak tempuh sekitar 3-3,5 jam dari pinggir pantai desa Bagan Kuala atau sekitar 5 mil dari Pulau Berhala. Tuasan ini sejenis rumpon yang ramah terhadap lingkungan laut, dibuat dari sejumlah bahan berikut ini :

Tabel 2. Bahan Pembuatan Tuasan (Perkiraan Harga)

NO JENIS BAHAN VOLUME HARGA (Rupiah) JUMLAH (Rupiah)

01 Bambu (untuk 10 hari) 2 batang 10.000 20.000

02 Daun Kelapa 70 pelepah 2000 140.000

03 Tali dalam laut 30-40 meter 450 18.000

04 Goni untuk isi pasir 50 kg 6 goni 2000 12.000

05 Kawat pengikat goni 1 gulung 3.500 3.500

06 Jarum goni 1 buah 5.000 5.000

07 Tali Goni 5.000

203.500 Sumber : Data lapangan dioleh Kembali, Agustus 2020

Sebagai penanda atas wilayah kepemilikan wilayah penangkapan ikan, maka jarak pemasangan tuasan nelayan yang satu dengan yang lain berjarak sekitar 500-100m. Dalam wilayah kepemilikan ini dipasang sampai 5 tuasan kedalaman 60 m di bawah permukaan laut, terdapat banyak burung camar di sekitar tempat pemasangan tuasan.

Selain itu penggunaan Tuasan oleh nelayan tradisional Bagan Kuala juga dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan

agar berkumpul di sekitar tuasan, sehingga ikan mudah untuk ditangkap. Pada waktu tertentu (pagi dan sore hari) muncul ke permukaan perairan untuk mencari makanan. Pada kondisi ini di permukaan terdapat ikan kecil, misalnya ikan tamban dan dencis.

Secara alami terdapat beberapa alasan mengapa ikan senang berkumpul di sekitar rumpon anatara lain: mencari tempat berlindung dari predator, bagi ikan besar seperti tuna dapat memangsa ikan kecil,

ikanikan kecil dapat memakan algae atau dedaunan yang terdekomposisi, mencari perlindungan di bawah benda, sebagai tempat bertelurnya ikan, bayangan benda terapung membuat zooplankton mudah terlihat bagi ikan, sebagai “cleaning station” dimana ikan pelagis melepaskan parasitnya melalui asosiasi dengan ikan lain. Selanjutnya ikan bergerombol di sekitar rumpon terutama berfungsi sebagai tempat berlindung dari predator

Keterlibatan Para Aktor Di Wilayah Penangkapan Ikan Nelayan Tradisional

Bagi nelayan tradisional Desa Bagan Kuala actor-aktor yang terlibat di wilayah penangkapan mereka, terdiri dari nelayan Nelayan Bandar Khalifah, Nelayan Pagurawan, Nelayan Tanjung Balai, dan Nelayan Belawan mereka menyebutnya kelompok nelayan luar. Alat tangkap yang digunakan nelayan luar ini adalah; pukat harimau dan jaring lingkar, wilayah tangkap berada disekitar 5-7 mil sekitar Pulau Berhala.

Keterlibatan sebagian actor atau nelayan luar di wilayah penangkapan ikan nelayan tradisional berlangsung pada malam hari ketika nelayan tradisional Bagan Kuala sudah kembali ke daratan. Nelayan luar menggunakan alat tangkap pukat harimau, jaling lingkar dan penggunaan lampu dengan voltase tinggi. Dengan alat-alat ini, nelayan luar melakukan penangkapan ikan di sekitar areal atau memasuki areal penangkapan ikan nelayan tradisional. Akibatnya, tuasan-tuasan tempat ikan berkumpul milik nelayan tradisional menjadi rusak, serta penggunaan lampu dengan voltase tinggi nelayan tradisional sukar untuk memperoleh ikan pada pagi harinya.

Aktivitas para aktor atau nelayan luar di wilayah penangkapan ikan nelayan tradisional Bagan Kuala sudah berlangsung lama, terjadi beberapa kali konflik dan tidak pernah ada penyelesaian yang tuntas, pihak keamanan selalu mengambil jalan perdamaian, setelah itu kejadian yang sama berulang kembali, akibatnya nelayan tradisional mengambil sikap “pasrah”. Dalam beberapa kasus, nelayan luar membagi sebagian penghasilannya kepada nelayan tradisional pemilik wilayah penangkapan yang sudah saling kenal. Dengan kondisi seperti ini hasil tangkapan nelayan tradisional Desa Bagan Kuala semakin hari semakin berkurang.

Kemiskinan Nelayan Tradisional

Kondisi kehidupan ekonomi yang serba kekurangan menunjukkan bahwa nelayan Desa Bagan Kuala hidup dalam kemiskinan. Dalam aspek ini dapat terlihat tingkat pendapatan yang tidak menentu, pada musim pasang besar yang berlangsung selama lebih kurang 10-15 hari dalam sebulan, pendapatan nelayan bisa mencapai Rp. 300.000 – Rp. 500.000 perhari, dan sekitar 5-7 hari nelayan tidak sama sekali menangkap ikan, hasil yang diperoleh pada pasang besar dipergunakan untuk membayar utang. Tempat tinggal sangat sederhana dengan perabotan seadanya, lingkungan tempat tinggal yang tidak beraturan dan kumuh, serta tingkat pendidikan yang rendah.

Kondisi yang serba kekurangan tersebut tidak semata-mata hanya dapat dilihat dalam aspek ekonomis, tetapi juga dapat dilihat dari aspek sosial budaya dan politik (Nugroho, 1995). Dalam aspek ini, oleh banyak hasil penelitian, dikatakan nelayan memiliki ciri kebiasaan hidup boros tidak punya kebiasaan menabung, merasa tidak berdaya, pasrah, dan konsumtif, dan sering disebut sebagai kemiskinan kultural Kebiasaan hidup seperti, ini tidak sepenuhnya ada pada masyarakat nelayan Bagan Kuala, kebiasaan menabung misalnya, berutang pada toke atau berutang pada warung yang menjual kebutuhan sehari-hari, kemudian membayarnya pada saat hasil tangkapan berlimpah, adalah bagian dari strategi mereka untuk tetap bertahan hidup. Hidup pasrah jika dikaitkan dengan aktivitas menangkap ikan, juga tidak ditemukan, karena dengan alat-alat tangkap sederhana mereka berusaha untuk tetap mencari alternatif lain, misalnya membuat tuasan untuk mendatangkan ikan, atau membuat alat penangkapan sotong. Sedangkan kebiasaan hidup konsumtif tidak berkolerasi dengan tingkat pendapatan yang rendah dan tidak menentu.

Kedua kondisi kehidupan ekonomi dan sosial budaya nelayan Bagan Kuala, ada factor yang menyebabkannya, salah satunya adalah berkurangnya hasil tangkapan yang diperoleh di wilayah penangkapan ikan. Di wilayah ini, nelayan luar melakukan penangkapan ikan yang seharusnya tidak dibenarkan oleh Undang-Undang, banyak tuasan milik nelayan tradisional menjadi rusak. Nelayan tidak berdaya menghadapi situasi seperti ini,

sehingga mereka senantiasa dalam keadaan merugi

SIMPULAN

Diperoleh temuan bahwa di wilayah penangkapan ikan nelayan tradisional, seringkali terjadi pencurian ikan dilakukan oleh “nelayan luar” memakai pukat harimau dan sejenis. Akibatnya adalah “tuasan” milik nelayan tradisional menjadi rusak, ikan tidak banyak lagi ditemukan, penghasilanpun menjadi berkurang. Di samping itu, tuasan bagi nelayan tradisional tidak hanya sekedar sebagai alat memanggil ikan, tapi menjadi pembatas wilayah tangkap dan sekaligus menjadi penanda“lahan” milik mereka. Di lahan ini sering terjadi konflik dan juga negosiasi antar berbagai aktor. Dalam kondisi seperti ini nelayan selalu dalam keadaan merugi

DAFTAR PUSTAKA

Ammarell, G. (2014). Shared space, conflicting perceptions, and the degradation of an Indonesian fishery. Ethos, 42(3), 352-375 Baswir, R. (1997). Agenda Ekonomi Kerakyatan.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tirsa, G.M. (2010) Daerah Penangkapan Ikan Dan Status Alat Tangkap Rono (Xenopoecilus Oophorus) Di Danau Poso Media Litbang Sulteng III No. (1) : 33 - 37

Humaedi, M.A. (2017). Juragan Nemen: Dinamika Hubungan Bakul-Langgan Dalam Perspektif Politik Ekonomi. Masyarakat. Juni ipsk.lipi.go.id

Laila, N. (2012) Pengakuan Terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Right) Menurut Hukum Laut Internasional. Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Internasional. Skripsi S1 Tidak diterbitkan Lampe, M. (2005). Perilaku eksploitasi sumber daya

perikanan taka dan konsekuensi lingkungan dalam konteks internal dan eksternal: Studi kasus pada nelayan Pulau Sembilan. Jurnal

Humaniora (Budaya Sastra dan Bahasa), 17 (3), Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

Loy, N., (2017). Siapa yang Mengembalakan Ikan: Pelembagaan Property Right dan Pencegahan Konflik Atas Ruang Maritim. Mengamankan Laut Tata Ruang dan Keamanan Maritim. Okto Irianti. Editor hal. 35-59

Mahioborang, A., (2015). Kebijakan Pemerintah Dalam penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Nelayan. Jurnal Politico. ejournal.unsrat.go.id

Mubyarto, L.S. (1984), Nelayan Dan Kemiskinan Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai, Jakarta : Penerbit Rajawali

Mubyarto, L.S. (1988), Studi Pengembangan Desa Pantai Di Riau, Yogyakarta : Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan Dan Kawasan Rasulong, I., & Jusriadi, E., dan Adzim, F., (2018).

Prosiding Seminar Nasional seri 8 “Mewujudkan Masyarakat Madani dan Lestari” Diseminasi Hasil-Hasil Penelitian Yogyakarta, 27 September 2018.

Soemardjan, S., dan Tan, M.G. (1980). Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.

Solihin, A., (2013). Konflik Illegal Fising Di Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia. Indonesian Journal of Fisheries Sciences and Technology. 8(2), 100-110.

Sufiruddin, (2016)., Hubungan Patron Klien Diantara Masyarakat Nelayan Di Desa Kangkunawe Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Dalam Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17A/ Januari-Juni 2016 Suryawati, C. (2005). "Memahami Kemiskinan secara Multidimensional. Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat" Jurnal Pembangunan. Scinarang; Universitas Diponegoro.

Yuan, Y (1997). Space and Place: the Perspective of Experience. University of Minnesota, 1977 Yuwono, P.S.H., (2002) Otonomi Daerah Di Sektor

Penangkapan Ikan. Populasi, 13(1), 2002 Wardono, B., Muhartono, R., Hikmayani, Y., Apriliani,

T., dan Hikmah (2019). J. Sosek KP. 14(2). 179-195