5

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kulit

2.1.1 Anatomi dan Fisiologi Kulit

Kulit diketahui merupakan organ tubuh terbesar pada manusia yang memiliki fungsi sebagai barrier fisik, perlindungan terhadap agen infeksius, termoregulasi, sensasi, proteksi terhadap sinar ultraviolet (UV), serta berperan dalam proses regenerasi dan penyembuhan luka (Murlistyarini et al., 2018). Kulit pada tubuh manusia memiliki berat sekitar 16% dari berat tubuh, pada orang dewasa beratnya berkisar sekitar 2,7 – 3,6 kg dengan luas sekitar 1,5 – 1,9 meter persegi (Abeng, Kalangi, & Wangko, 2016). Kulit memiliki lapisan keratin dan glikolipid di stratum corneum yang bertindak sebagai pelindung terhadap kehilangan air berlebihan, dan keringat yang dikeluarkan oleh kelenjar keringat akan menghasilkan dermicidin yang memiliki sifat antibiotik untuk mencegah mikroba mengganggu dipermukaan kulit (Nugrahaeni, 2017).

1.1.2 Struktur Kulit

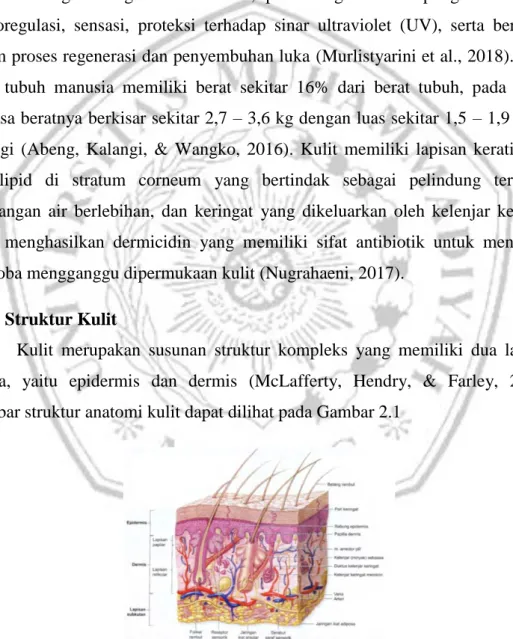

Kulit merupakan susunan struktur kompleks yang memiliki dua lapisan utama, yaitu epidermis dan dermis (McLafferty, Hendry, & Farley, 2012). Gambar struktur anatomi kulit dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Anatomi kulit yang terdiri dari lapisan epidermis dan dermis Sumber : (Mescher, 2012)

1. Epidermis

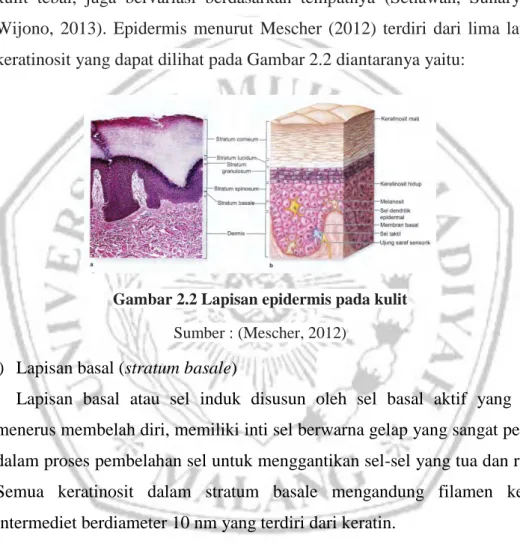

Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang hanya terdiri dari jaringan epitel berlapis gepeng berkeratin dan tidak memiliki pembuluh darah (Kalangi, 2013). Ketebalan epidermis bervariasi antara kulit tebal (telapak tangan dan kaki) dan kulit tipis (selain kulit kaki dan kulit tangan), dimana berkisar 75 – 150 µm untuk kulit tipis dan 400 – 1400 µm (1,4 mm) untuk kulit tebal, juga bervariasi berdasarkan tempatnya (Setiawan, Sunaryo, & Wijono, 2013). Epidermis menurut Mescher (2012) terdiri dari lima lapisan keratinosit yang dapat dilihat pada Gambar 2.2 diantaranya yaitu:

Gambar 2.2 Lapisan epidermis pada kulit Sumber : (Mescher, 2012)

1) Lapisan basal (stratum basale)

Lapisan basal atau sel induk disusun oleh sel basal aktif yang terus menerus membelah diri, memiliki inti sel berwarna gelap yang sangat penting dalam proses pembelahan sel untuk menggantikan sel-sel yang tua dan rusak. Semua keratinosit dalam stratum basale mengandung filamen keratin intermediet berdiameter 10 nm yang terdiri dari keratin.

2) Lapisan spinosa (Stratum spinosum)

Lapisan spinosa merupakan lapisan di atas sel basal yang tersusun dari sel keratinosit, dimana lapisan ini berfungsi untuk melindungi sel basal yang aktif membelah agar terlindungi dari substansi yang dapat merusak seperti mempertahankan kelembaban dan infeksi dari mikroorganisme.

3) Lapisan granular ( stratum granulosum)

Lapisan granular merupakan lapisan sel kulit mati dan tidak dapat membelah diri, dimana pada lapisan ini terbentuk lembaran-lembaran lebih kecil yang melapisi sel dan terisi dengan keratin dan protein terkait. Lapisan ini terletak jauh dari pembuluh darah sehingga semakin dikit aliran darah yang mengalir makan sel kulit di lapisan ini akan menjadi semakin pipih dan mati sebelum waktunya.

4) Stratum lusidum

Lapisan lusidum hanya dijumpai pada kulit tebal, dan terdiri dari lapisan tipis translusen sel eosinofilik yang sangat pipih, organel dan inti telah menghilang serta sitoplasma hampir sepenuhnya terdiri dari filamen keratin pada yang berhimpitan dalam matrik padat elektron.

5) Stratum korneum

Stratum korneum merupakan lapisan yang paling atas tersusun dari 5 – 20 lapis sel gepeng berkeratin tanpa inti dengan sitoplasma yang dipenuhi keratin filamentosa birefringen. Setelah mengalami keratinosit, sel-sel hanya terdiri dari protein amorf dan fibrilar dan membran plasma yang menebal yang disebut sel bertanduk atau lapisan sisik.

2. Dermis

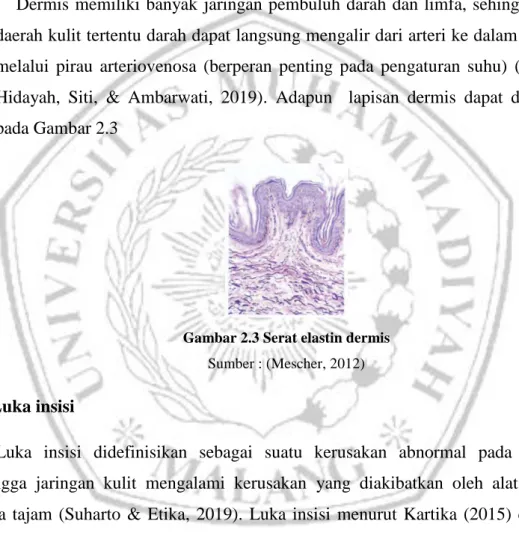

Dermis merupakan jaringan ikat dinamis yang tersusun oleh matriks ekstraseluler (terdiri dari kolagen, elastin, dan glikosaminoglikan) dan komponen seluler (terdiri atas fibrolas, miofibrolas, sel dendrit, dan sel mast) (Padang et al., 2012). Lapisan dermis merupakan tempat turunan dari epidermis berupa folikel rambut dan kelenjar, serta terdapat banyak serabut saraf di dalam dermis (Mescher, 2012). Dermis menurut (Ervina, Widodo, & Dahlan, 2017) terdiri dari dua lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papilare disebelah luar dan stratum retikular yang berada disebelah dalam.

1) Stratum papilar

Stratum papilar terdiri dari jaringan ikat longgar, fibrolas, sel mast, dan makrofag. Pada lapisan ini, serabut kolagen khusus menyelip ke dalam

lamina basalis dan meluas ke dalam dermis, serabut kolagen tersebut mengikat dermis pada epidermis yang disebut serabuut penambat.

2) Stratum retikular

Stratum retikular terdiri dari jaringat ikat padat tak teratur sehingga memiliki lebih banyak serat dan memiliki lebih sedikit sel dibandingkan stratum papilar.

Dermis memiliki banyak jaringan pembuluh darah dan limfa, sehingga di daerah kulit tertentu darah dapat langsung mengalir dari arteri ke dalam vena melalui pirau arteriovenosa (berperan penting pada pengaturan suhu) (Aini, Hidayah, Siti, & Ambarwati, 2019). Adapun lapisan dermis dapat dilihat pada Gambar 2.3

Gambar 2.3 Serat elastin dermis

Sumber : (Mescher, 2012) 2.2 Luka insisi

Luka insisi didefinisikan sebagai suatu kerusakan abnormal pada kulit sehingga jaringan kulit mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh alat atau benda tajam (Suharto & Etika, 2019). Luka insisi menurut Kartika (2015) dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan struktur anatomi kulit

Klasifikasi berdasarkan struktur anatomi kulit dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:

1) Superfisial : merupakan jenis luka stadium I, dimana jenis luka superfisial atau non-blanching erithema adalah luka yang terjadi pada lapisan epidermis

kulit dengan warna dasar luka merah, memberikan reaksi nyeri atau gatal, dan tidak menyebabkan kerusakan jaringan pada kulit.

2) Partial thickness : merupakan jenis luka stadium II, dimana jenis luka Partal thickness adalah luka akibat hilangnya lapisan kulit yang melibatkan lapisan epidermis dan bagian atas dermis, ditandai dengan adanya abrasi, blister (lepuh) atau lubang yang dangkal.

3) Full thickness : merupakan jenis luka stadium III, dimana terjadi kerusakan kulit atau nekrosis jaringan subkutan yang meluas dari lapisan epidermis, dermis, lapisan lemak, fascia, dan bahkan sampai ke tulang.

2. Berdasarkan proses penyembuhan

Klasifikasi Berdasarkan proses penyembuhan luka dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu :

1) Penyembuhan luka secara primer : luka terjadi tanpa kehilangan banyak jaringan kulit, permukaan bersih, tepi luka bisa menyatu kembali yang berlangsung dari internal ke eksternal, dimana proses penyembuhan luka yang terjadi yaitu epitelisasi dan deposisi jaringan ikat.

2) Penyembuhan luka secara sekunder : luka pada kulit terjadi dengan kehilangan banyak jaringan sehingga memerlukan proses granulasi (pertumbuhan sel), kontraksi, dan epitelisasi (penutupan epidermis). Luka yang memerlukan penyembuhan luka secara sekunder kemungkinan memiliki bekas luka yang lebih luas dan waktu penyembuhan yang lama, namun bergantung pada perawatan luka yang diberikan.

3) Penyembuhan luka secara tersier (Delayed primary healing) : penyembuhan luka berlangsung lambat disebabkan infeksi atau adanya benda asing di area luka. Luka akan mengalami debris hingga luka menutup, dimana penyembuhan luka diawali dengan penyembuhan secara sekunder kemudian ditutup dengan bantuan jahitan.

3. Berdasarkan lama penyembuhan

Klasifikasi luka berdasarkan lama penyembuhan di bedakan menjadi akut dan kronis. Luka dikatakan akut jika penyembuhan luka terjadi dalam 2-3 minggu atau menutup sesuai dengan waktu penyembuhan luka fisiologis, sedangkan

luka kronis adalah segala jenis luka yang tidak ada tanda-tanda sembuh dalam jangka waktu 4-6 minggu. Luka insisi dapat dikategorikan sebagai luka akut jika proses penyembuhan berlangsung sesuai dengan proses penyembuhan normal, namun bisa dikatageorikan sebagai luka kronis jika penyembuhan luka terhambat atau jika menunjukkan tanda-tanda infeksi.

2.3 Mekanisme penyembuhan luka

Penyembuhan luka merupakan proses penggantian dan perbaikan fungsi jaringan yang rusak, dimana faktor-faktor pertumbuhan secara simultan mencetuskan pertumbuhan sel, yang melibatkan banyak matriks ekstraseluler dan mediator-mediator terlarut (Jayadi & Krismi, 2015; Velnar, Bailey, & Smrkolj, 2009). Secara umum proses penyembuhan luka terdiri dari tiga fase meliputi fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi.

2.3.1 Fase inflamasi

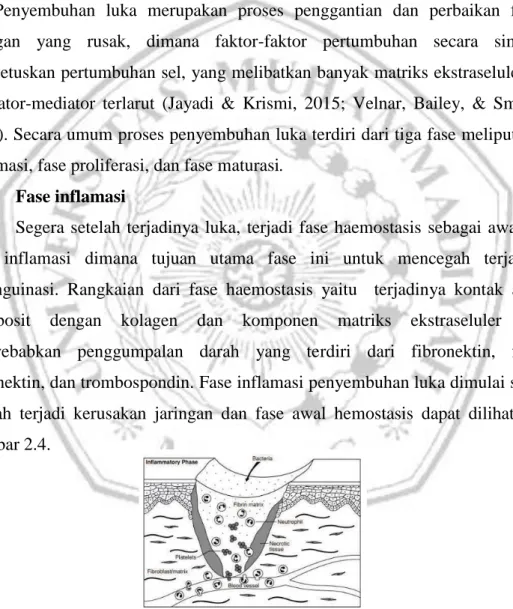

Segera setelah terjadinya luka, terjadi fase haemostasis sebagai awal dari fase inflamasi dimana tujuan utama fase ini untuk mencegah terjadinya eksanguinasi. Rangkaian dari fase haemostasis yaitu terjadinya kontak antara trombosit dengan kolagen dan komponen matriks ekstraseluler yang menyebabkan penggumpalan darah yang terdiri dari fibronektin, fibrin, vitronektin, dan trombospondin. Fase inflamasi penyembuhan luka dimulai segera setelah terjadi kerusakan jaringan dan fase awal hemostasis dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Fase Inflamasi dan fase awal hemostatis

Sumber : ( Kartika, 2015)

Sitoplasma trombosit mengandung α-granula yang diisi dengan faktor pertumbuhan dan sitokin seperti faktor pertumbuhan trombosit (PDGF), faktor

pertumbuhan-β (TGF-β), faktor pertumbuhan epidermis dan insulin, dimana molekul tersebut merupakan promotor dalam rangkaian penyembuhan luka yang mengaktifkan dan menarik neutrofil, makrofag, sel endotel, dan fibrolas yang berfungsi pada fase inflamasi(Velnar et al., 2009). Fase inflamasi merupakan sebuah respon dari jaringan terhadap adanya luka, dimana fase ini terjadi pada awal terbentuknya luka sampai hari ke 2 atau 4 (Yuliani & Lenda, 2015). Proses penyembuhan luka pada fase inflamasi ditandai dengan adanya eritema (kemerahan), color (panas), edema (pembengkakan), dolor (nyeri) dan functio laesa (kehilangan fungsi) (Afiani, Santoso, N, & Yahya, 2019; Rinawati, Agustina, & Suhartono, 2015). Sel yang berperan pada fase inflamasi adalah neutrofil dan makrofag, dimana neutrofil akan keluar dari pembuluh darah ke tempat luka dengan bantuan daya kemotaksis, sel TGF-β, dan formil metionil peptida yang diproduksi oleh bakteri dan produk trombosit pada 24-36 jam setelah adanya luka (Velnar et al., 2009; Yuliani & Lenda, 2015). Kemokin yang disekresikan sel-sel endotel mengalami adhesi yang dimediasi oleh integrin menyebabkan neutrofil menjadi lengket dan neutrofil berhenti bergulir kemudian bermigrasi keluar dari venula post kapiler yang mengelilingi luka (Tazzyman, Lewis, & Murdoch, 2009). Setelah berada dilingkungan luka, neutrofil memfagositosis bakteri dan materi asing, menghancurkan bakteri dan materi asing dengan melepaskan enzim proteolitik dan spesies radikal bebas yang diturunkan oleh oksigen (Sugiaman, 2011).

Sebagai bagian dari fase akhir inflamasi, dalam waktu 48-72 jam setelah adanya luka, makrofag muncul dalam luka dan melanjutkan proses fagositosis (Ariani, Loho, & Durry, 2013). Sel TGF-β yang memediasi pengeluaran makrofag

bertindak sebagai pengatur utama dan menyediakan cadangan berlimpah faktor pertumbuhan jaringan, dimana sel TGF-β mengikat heparin faktor pertumbuhan

epidermal, pertumbuhan fibroblast dan miofibroblas (Winarsih, Wientarsih, & Sutardi, 2012).

2.3.2 Fase proliferasi

Fase proliferasi dimulai pada hari ke tiga setelah cedera dan berlangsung sekitar 2 minggu sesudahnya, ditandai dengan migrasi fibrolast dan deposisi matriks ekstarseluler yang baru disintesis dan bertindak sebagai pengganti jaringan sementara yang terdiri dari fibrin dan fibronektin (Velnar et al., 2009). Selama fase ini, jaringan granulasi menutup permukaan luka dan keratosit bermigrasi untuk membantu penutupan luka dengan jaringan epitel baru. Proses penyembuhan luka pada fase proliferasi dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5 Fase Proliferasi

Sumber : ( Kartika, 2015)

Pada pengamatan secara makrokospik, fase proliferasi dapat diamati melalui pembentukkan jaringan granulasi. Sel yang berperan dalam fase proliferasi adalah makrofag, limfosit, fibrolas, dan sel endotel (Yuliani & Lenda, 2015). Sebagai awal fase proliferasi, fibroblast akan bermigrasi ke dalam luka yang tertarik oleh faktor sel TGF-β dan PDGF yang dilepaskan oleh sel-sel inflamasi dan trombosit (Sabirin, Maskoen, & Hernowo, 2013). Setelah berada di luka, fibroblast berkembangbiak dan menghasilkan protein matriks hiluronan, fibronektin, proteoglikan dan prokolagen tipe 1 dan tipe 3 (Velnar et al., 2009). Matriks ekstraseluler terakumulasi pada akhir minggu pertama, yang mendukung migrasi sel dan sangat penting dalam proses perbaikan(Tazzyman et al., 2009). Fibroblast pada tahap ini berubah menjadi fenotip miofibroblast yang mengandung bundel aktin tebal di bawah membran plasma dan aktif memperpanjang pseudopodia, melekat pada fibronektin dan kolagen dalam matriks ekstraseluler (Rahayu, 2018). Fibroblas mensintesis kolagen dan memberikan kekuatan pada jaringan karena bertindak sebagai dasar untuk intraseluler pembentukkan matrik di dalam

luka (Ariani et al., 2013). Setelah menyelesaikan tugasnya fibrolast yang berlebihan akan dieliminasi oleh apotosis.

Dari proses proliferasi juga terbentuk eskar (keropeng) karena denaturasi protein pada lapisan kulit di zona koagulasi, dimana komponen dalam darah seperti platelet menempel pada area luka bersama sel darah merah membentuk gumpalan dan mengering (Afiani et al., 2019; Pebri, Rinidar, & Amiruddin, 2017). Komponen eskar terdiri dari plasma yang mengandung protein albumin, fibrinogen, globulin, sel darah merah, sel darah putih, dan mikroba yang telah mati (Milasari, Jamaluddin, & Adikurniawan, 2019). Terkelupasnya eskar disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel baru pada kulit dan jaringan di bawahnya mengering sehingga tepi-tepi luka mulai tertarik ke tengah (Aponno, Yamlean, & Supriati, 2014).

2.3.2 Fase Maturasi

Fase akhir dari penyembuhan luka yaitu fase maturasi yang bertanggung jawab dalam perkembangan epitel baru dan pembentukkan jaringan parut akhir. Sintesis matriks ekstraseluler dalam fase proliferasi dan fase maturasi dimulai bersamaan dengan perkembangan jaringan granulasi (Ariani et al., 2013). Seiring dengan pematangan matriks intraseluler, serabut kolagen meningkat serta akan mendegradasi asam hialuronat dan fibrinektin, sintesis dan pemecahan kolagen akan berlangsung terus menerus pada hari ke 14 atau sekitar tiga minggu setelah adanya luka (Sabirin et al., 2013). Pada fase ini, fibrolas dan kolagen akan memperkuat penyembuhan luka, proses penyembuhan luka pada fase maturasi dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6 Fase Maturasi

Enzim matriks metaloprotein yang diproduksi oleh neutrofil, makrofag, dan fibroblas di luka bertanggung jawab atas degradasi kolagen (Velnar et al., 2009). Ketika luka sembuh, kepadatan makrofag dan fibroblas semakin berkurang melalui mekanisme apotosis. Seiring waktu pertumbuhan kapiler berhenti, aliran darah ke daerah luka menurun dan aktivitas metabolisme di lokasi luka berkurang. 2.4 Hidrogel

2.4.1 Tinjauan umum hidrogel

Hidrogel merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi yang digunakan secara topikal atau dioleskan pada permukaan kulit (Edy, Marchaban, Wahyuono, & Nugroho, 2016). Hidrogel disebut juga sebagai metode penanganan luka dengan gel menggunakan pelarut air yang tersusun dari homopolimer atau kopilimer yang disertai dengan ikatan polimer silang baik secara fisik maupun kimia (Handayani, 2016; R. Kartika, Gadri, & Darma, 2015; Murtini, 2016). Lingkungan optimal untuk penyembuhan luka didasari pada konsep “Moist wound healing” yang merupakan metode mempertahankan kelembaban luka dengan menggunakan balutan penahan kelembaban untuk mendukung proses penyembuhan luka dan pertumbuhan jaringan secara alami (Sinaga & Tarigan, 2012). Kadar air yang tinggi (>50%) dari pembalut luka mempengaruhi percepatan penyembuhan luka melalui suasana yang lembab pada daerah luka dan mengabsorbsi eksudat luka (Darwis, Hardiningsih, & Nurlidar, 2010). Metode tersebut menjadi dasar dari perkembangan dan munculnya balutan luka modern, dimana peningkatan pelepasan kulit secara paksa (peel force) memungkinkan untuk dicegah dengan menggunakan perekat hidrogel yang dapat mempertahankan kelembaban kulit secara konsisten serta melindungi luka dari trauma dan menghindari resiko infeksi (R. W. Kartika, 2015; Sinaga & Tarigan, 2012).

Hidrogel dapat digunakan pada luka basah dan luka yang cenderung kering, dapat langsung dipakai pada kulit, membran mukosa, dan mata (Ismail et al., 2009; Murtini, 2016) Berbagai luka yang dapat ditangani menggunakan

balutan hidrogel diantaranya: luka ulcus diabeticus, luka dengan kedalaman sedang sampai dalam, dan ulkus vaskuler (Handayani, 2016).

2.4.2 Senyawa Pembentuk Hidrogel

Pembentukan hidrogel diperlukan beberapa senyawa atau komponen yang membantu dalam pembentukkan kerangka gel, penstabil pH, pelarut, dan bahan pengemulsi. beberapa komponen yang diperlukan dalam pembentukkan hidrogel diantaranya yaitu:

1. Gelling agent

Gelling agent merupakan bahan pembentuk massa gel dan jaringan struktural dalam sistem gel yang digunakan untuk mendapatkan karakteristik sediaan sesuai dengan spesifikasi atau parameter yang diharapkan (Sayuti, 2015). Beberapa senyawa yang dapat digunakan sebagai Gelling agent diantaranya carbopol 940, CMC-Na, gelatin.

1) CMC-Na

CMC-Na merupakan derivat selulosa yang digunakan sebagai Gelling agent yang bersifat netral, bertanggung jawab dalam pembentukkan matriks gel dan menghasilkan sediaan yang lebih lembut dan jernih (Edy et al., 2016; Rahmadiani & Hasanah, 2019). Memiliki stabilitas yang baik pada suasana asam dan basa (2-10) (Sayuti, 2015). Viskositas maksimum pada pH 7-9, dan konsentrasi yang dibutuhkan untuk membuat basis gel berada di kisaran 4-6% (Allen, 2018).

2) Carbopol 940

Carbopol 940 merupakan polimer berbasis asam akrilat yang memiliki bobot molekuler tinggi berbentuk serbuk putih yang kering dan lembut dengan densitas ruah yang besar, kelembaban maksimal 2%, dan pKa 6,0 ± 0,5 (Allen, 2018). Carbopol 940 juga memiliki sifat-sifat meliputi viskositas yang tinggi berkisar antara 40.000-60.000, mampu menjadi perekat, stabilitas termal yang baik, mempercepat waktu penyembuhan luka (Kim & Lee, 2018). Viksositas dan kejernihan yang baik untuk membentuk gel terbentuk pada pH 4-6 (Andini,

Yusriadi, & Yuliet, 2017). Sedangkan konsentrasi yang dibutuhkan untuk membentuk gel berada pada kisaran 0,5%-2% (Allen, 2018; E. Anwar, 2012). 3) Gelatin

Gelatin memiliki berbagai fungsi diantaranya sebagai bahan penstabil atau bahan pengemulsi, stabilizer, texturing agent, dan pembentuk film (E. Anwar, 2012). Selain itu, menurut Edy et al (2016) gelatin juga mampu meningkatkan penyerapan eksudat yang ditimbulkan pada area luka. Gelatin bersifat amfoter yang berarti dapat bereaksi dengan asam maupun basa, dan konsentrasi yang digunakan untuk membentuk basis gel berada pada kisaran 2-5% (E. Anwar, 2012).

2. Humektan

Humektan merupakan bahan dalam produk kosmetik dan kesehatan yang ditujukan untuk mengurangi penguapan air dan mengabsorbsi kelembaban pada lapisan kulit terluar saat produk diaplikasikan (Rahmawati, Styawan, & Hidayat, 2018). Umumnya humektan memiliki wujud cair dan bersifat higrokospis sehingga dapat mempengaruhi sifat fisik dari sediaan hidrogel (Andini et al., 2017). Humektan yang biasa digunakan yaitu propilen glikol dan gliserol.

1) Propilen glikol

Propilen glikol yang memiliki peran penting dalam sediaan hidrogel karena berfungsi untuk menjaga kestabilan sediaan dengan cara mengurangi penguapan air dari sediaan (Andini et al., 2017). Propilen glikol memiliki kestabilan baik pada pH 3-6 dan harus mengandung pengawet sehingga dapat mempertahankan sifat fisik dan stabilitas sediaan selama penyimpanan (Sayuti, 2015). Propilen glikol memiliki ketercampuran yang baik terhadap etanol 95%, gliserin dan air, namun tidak tercampur dengan minyak, penggunaan umum diberikan baik secara eksternal maupun internal (Allen, 2018; E. Anwar, 2012). 2) Gliserol

Gliserol memiliki peran sebagai humektan, dimana dalam bidang farmasi gliserol memiliki polaritas yang tinggi dan digunakan sebagai bahan antimikroba, antibakteri, antivirus, dan anti jamur (Rani & Kalsum, 2016; Nitbani, 2018). Gliserol secara efektif mengurangi ikatan hidrogen internal dan

menjadikan struktur gel lebih halus dan fleksibel serta penggunaan gliserol pada sediaan hidrogel ditujukan untuk mempertahankan kelembaban dan kekenyalan (Huri & Nisa, 2014; Rani & Kalsum, 2016).

3. Emugaltor

Emugaltor atau bahan pengemulsi merupakan partikel koloid yang mempunyai daya larut antara fase terdispersi dan medium pendispersi serta memiliki kemampuan untuk menghambat radikal bebas (Hamzah, Ismail, & Saudi, 2014; Olii, 2014). Salah satu emulgator atau pengemulsi yang digunakan dalam sediaan hidrogel adalah trietanolamin. Trietanolamin (TEA) merupakan bahan alkali sehingga mempengaruhi pH sediaan dan menetralkan pH dari carbopol sehingga sesuai dengan pH kulit (Chomariyah, Darsono, & Wijaya, 2019).

2.4.3 Karakteristik Hidrogel

Penggunaan hidrogel secara dermatologi umumnya memiliki sifat tidak berminyak, mudah menyebar dan mudah dibersihkan (Pi., Nurdiana., Utami, 2015). Hidrogel juga memiliki biokompatibilitas yang tinggi, bersifat lembut/lunak, elastis (Kartika., Gadri., Darma, 2015), memiliki kemampuan mendebridement jaringan nekrotik dan membuat jaringan granulasi tumbuh lebih cepat (Purnomo, Dwiningsih, & Lestari, 2014). Kondisi lembab yang diciptakan hidrogel pada area luka akan mengurangi pembengkkan dan mengurangi rasa sakit pada area disekitar luka (Edy et al., 2016). Selain itu, hidrogel juga membantu mengatur pembengkakan pada luka, dan merespon berbagai jenis rangsangan terma, pH, cahaya, dan rangsangan kimia yang dapat memenuhi persyaratan aplikasi untuk penyembuhan dalam aplikasi biomedis (Chai, Jiao, & Yu, 2017).

2.5 Nanas (Ananas comosus L. Merr)

2.5.1 Tinjauan umum nanas (Ananas comosus L. Merr)

Nanas merupakan jenis buah-buahan yang banyak dibudidayakan untuk keperluan dijadikan makanan ataupun kesehatan. Thailand, Filipina, brazil dan

China merupakan produsen utama di dunia yang memasok hampir 50% dari total kebutuhan nanas dunia, negara lain yang menjadi produsen dan menyediakan sebagian besar kebutuhan nanas dunia yaitu India, Nigeria, Kenya, Indonesia, Meksiko, dan Kostarika (Hossain., Akhtar., Anwar, 2015). Indonesia berkontribusi sekitar 23% produksi nanas untuk wilayah Asia Tenggara dan penghasil nanas terbesar ketiga setelah Filipina dan Thailand (Pusdatin, 2016). Di Indonesia, daerah penghasil buah nanas diantaranya yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Jambi, Riau, dan Palembang (Santi., Restuhasi., Ibrahim, 2017). Nanas (Ananas comosus L. Merr) termasuk tanaman herbaceous perennial dari Liliopsidae, termasuk kingdom plantae, kelas angiospermae, ordo farinosae, famili bromeliaceae, dan genus Ananas (Silamba, 2011). Dimana ciri morfologi tumbuhan ini adalah asal perbungaannya berada di tengah yang menghasilkan beberapa buah (sorose) atau sinkrap, tanaman dewasa memiliki tinggi 1-2m dan lebar 1-2m, memiliki struktur morfologi utama yang dapat dibedakan yaitu batang, daun, tangkai bunga, mahkota bunga, pucuk, dan akar (D’eeckenburgge., Leal, 2018).

Nanas mengandung 80%-86,2% unsur air, 10 g-18 g gula, 0,5 g - 1,6 g asam organik, 0,3 g - 0,6 g mineral, 4,5 mg – 12 mg nitrogen, dan 180 mg protein, bromelin, serta semua vitamin dalam jumlah kecil kecuali vitamin D (Hadiati & Indriyani, 2008; Harahap et al., 2019) Bagian nanas yang umumnya tidak dimakan secara langsung atau menjadi bagian yang dibuang yaitu kulit nanas. Kulit nanas memiliki tekstur yang tidak rata dan berduri kecil pada permukaan luarnya serta mengandung vitamin C, karetenoid, flavonoid, saponin, dan bromelin (Hatam, Suryanto, & Abidjulu, 2013; Rusmini et al., 2019).

2.5.2 Senyawa Aktif Kulit Nanas

Kulit nanas merupakan bahan alami yang dapat digunakan sebagai bahan baku obat, berdasarkan hasil skrining fitokimia diketahui bahwa pada kulit nanas terkandung senyawa aktif flavonoid, tanin, saponin, dan enzim bromelin (Rini, Supartono, & Wijayati, 2017). Flavonoid, tanin, dan saponin merupakan senyawa

fenolik yang berfungsi sebagai antibakteri dan antijamur (Putri, Yuanita, & Roelianto, 2016). Sedangkan menurut (Nafsiah, Sudrajat, & Sudiastuti, 2015) flavonoid juga berperan sebagai antioksidan dan dapat menghambat pendarahan pada luka tebuka di kulit. Menurut penelitian Rasheed, Cobham, Zeighami, & Ong (2012) kandungan senyawa fenolik pada kulit nanas segar adalah sebesar 117, 75 ± 12, 76 mg/100gr.

Bromelin merupakan enzim yang terdapat pada buah nanas, dan memiliki konsentrasi tinggi pada batang dan buah tumbuhan nanas serta ditemukan pula pada limbah nanas seperti bonggol, daun, dan kulit nanas (Manzoor, Nawaz, Mukhtar, & Haq, 2016). Enzim bromelin merupakan enzim yang termasuk dalam golongan sufrihidil yang mengandung peroksida, asam fosfat, beberapa protease inhibitor, dan enzim proteolitik (Masri, 2014). Enzim bromelin yang termasuk dalam kelompok enzim protease atau proteolitik dapat mengkatalis penguraian protein menjadi asam amino melalui reaksi hidrolisis (Sya’bana & Nawfa, 2016). Bromelin memiliki kestabilan pada pH 3.0-6.5, suhu efektif akitivitas enzim bromelin berada dikisaran 40 0C – 65 0C sedangkan suhu optimum berada dikisaran 50 0C – 60 0C (Gautam, Mishra, Dash, Goyal, & Rath, 2010).

Enzim bromelin memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia, diantaranya dapat mengurangi rasa sakit dan pembengkakan karena luka atau operasi, mengurangi radang sendi, menyembuhkan luka bakar (Kumaunang & Kamu, 2011). Bromelin juga memiliki manfaat sebagai antiedema, fibrinolitik, antikanker, anti-inflamasi, antikoagulatif, dan antitrombotik (Kumaunang & Kamu, 2011; Manzoor et al., 2016).

2.6 Mekanisme Kerja Senyawa Aktif pada Kulit Nanas dalam Penyembuhan Luka Insisi

Ekstrak kulit nanas distandarisasi dengan dua parameter yaitu spesifik dan non-spesifik, salah satu parameter spesifik yaitu identitas dan senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak (Najib et al., 2017). Adapun mekanisme kerja senyawa aktif pada ekstrak kulit nanas untuk penyembuhan luka sebagai berikut:

2.6.1 Saponin

Saponin dapat meningkatkan proses epitelisasi dan melindungi luka dari bakteri dan kehilangan cairan dengan mempercepat migrasi keratinosit (K. Anwar et al., 2018). Saponin juga berperan dalam meningkatkan permeabilitas membran yang menyebabkan terjadinya hemolisis sel, dan dapat menyebabkan lisis pada bakteri yang mengontaminasi luka (Sucita, Hamid, Fikri, & Purnama, 2019). Fatimatuzzahroh, Firani, & Kristianto (2015) melaporkan bahwa saponin berperan dalam penyembuhan luka insisi pada fase proliferase dengan merangsang pembentukkan kolagen, menstimulasi pembentukkan pembuluh darah dan meningkatkan proses angiogenesis dengan memicu pelepasan vascular endothelial growth factor (VEGF) yang berperan penting dalam pembentukan pembuluh darah baru.

2.6.2 Flavonoid

Flavonoid bersifat antiinflamasi dan memiliki mekanisme kerja menghambat proses peroksidasi lemak yang berfungsi mengurangi radikal bebas sehingga dapat bekerja sebagai vasodilator yang dapat memperlancar aliran darah dan meningkatkan kolagen (Fatimatuzzahroh et al., 2015). Efek antiinflamasi dari senyawa flavonoid mampu menghambat pengeluaran enzim degradatif dari neutrofil yang dapat menghambat pengikatan silang kolagen, reaksi flavonoid terhadap reseptor IGF-1 difibrolas juga diduga dapat meningkatkan sintesis kolagen (Sabirin et al., 2013). K. Anwar et al (2018) melaporkan bahwa flavonoid yang terkandung dalam umbi akar tawas ut (Ampelocissus rubiginosa L.) berpotensi untuk menyembuhkan luka insisi pada tikus wistar dimana mekanisme kerja flavonoid sebagai antiinflamasi dimulai dengan menghambat kerja asam arakhidonat melalui jalur lipooksigenase dan siklooksigenase yang diikuti dengan terhambatnya produksi prostaglandin, tromboksan, dan leukotrien yang merupakan mediator inflamasi.

2.6.3 Tanin

Tanin memicu translasi dan transkripsi dari vascular endothelial growth factor (VEGF) dan meningkatkan regenarasi sel dermis maupun epidermis, proliferasi sel, pembentukkan jaringan baru, dan epitelisasi (K. Anwar et al., 2018). Tanin juga memiliki sifat antiseptik pada permukaan luka dan menghentikan eksudat serta pendarahan ringan (Yunitasari, Alifiar, & Priatna, 2016). Laut, Ndaong, Utami, Junersi, & Seran (2019) melaporkan bahwa senyawa tanin yang terkandung dalam daun anting-anting (Acalypa indica Linn.) berpotensi untuk menyembuhkan luka insisi pada mencit (Mus musculus) dimana tanin bekerja dengan mengurangi permeabilitas mukosa sehingga ikatan antara mukosa kuat dan menyebabkan mikroorganisme dan zat kimia iritan tidak dapat masuk ke dalam luka

2.6.4 Bromelin

Bromelin secara keseluruhan terbukti efektif mengurangi rasa sakit, pembengkakan, dan waktu penyembuhan, hal ini didukung oleh penelitian Singh,et al (2016) dimana bromelin terbukti efektif mengurangi rasa sakit dan pembengkakan di 28 pasien dari 40 pasien yang membutuhkan operasi impaksi molar ketiga rahang bawah. Mekanisme enzim bromelin bekerja secara spesifik dan secara selektif bekerja pada bagian yang terluka tanpa merusak jaringan normal (Manzoor et al., 2016). Enzim bromelin merupakan enzim proteolitik yang dapat menghambat produksi sitokin dan menghambat sinyal sel yang menyebabkan produksi IL2 terhambat, namun tidak bersifat toksik dan tidak akan mempengaruhi proliferasi sel, IL2 adalah salah satu infammatory sitokin yang apabila dihambat maka kemungkinan inflamasi yang disebabkan respon imun juga dapat dihambat oleh bromelin (Rochmawati & Ardiansyah, 2018; Wiyati & Tjitraresmi, 2018). Antiinflamasi yang dimediasi bromelin menghambat pembentukkan prostaglandin inflamasi, mengurangi tingkat bradikinin, CD4+ limfosit T, meningkatkan aktivitas serum fibrinolitik sehingga menginduksi

produksi mediator proinflamasi dan anti prostaglandin inflamasi dan sebagai akibatnya distensi dan permeabilitas kapiler berkurang (Manzoor et al., 2016).

2.7 Sumber Belajar

Proses pembelajaran ditandai dengan interaksi edukatif yang melibatkan kesiapan mental siswa dan pemerolehan pegetahuan, keterampilan, dan pembentukkan sikap peserta didik selama proses pembelajaran (Hanafy, 2014). Guna mendukung proses pembelajaran yang aktif, kritis, dan kreatif, pendidik memiliki tanggung jawab dan dituntut untuk memiliki kemampuan khusus berhubungan dengan pemanfaatan sumber belajar untuk mempermudah proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas peserta didik (Abdullah, 2012).

2.7.1 Pengertian Sumber Belajar

Sumber belajar telah berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan Sains, dimana hal ini membuat pendidik dan peserta didik diharuskan untuk mampu mengembangkan dan memanfaatkan sebaik mungkin segala sesuatu untuk dijadikan sebagai sumber belajar yang mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sumber belajar sendiri menurut Khanifah, Pukan, & Sukaesih (2012) merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan sejumlah kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam pembelajaran. Sedangkan menurut (Setiyani, 2010) sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pendidik maupun peserta didik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk keperluan belajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran.

Pengertian dari sumber belajar telah banyak dikemukakan oleh para ahli dan organisasi pendidikan, dimana pengertian-pengertian tersebut mencakup beberapa hal seperti orang yang terlibat, alat dan bahan yang digunakan, pemanfaatan lingkungan, penyampaian pesan, serta teknik yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran sehingga dapat mencapat tujuan pembelajaran yang diharapkan.

2.7.2 Fungsi Sumber Belajar

Sumber belajar menurut (Jeong & Hmelo-Silver, 2010) berfungsi untuk membantu peserta didik membangun pemahaman yang kaya tentang masalah dan memberikan ide dalam penyelesaian masalah, sumber belajar juga dapat membantu peserta didik untuk belajar mengolah isi sumber belajar dengan cara yang berarti dan efesien sehingga dapat mengintegrasikan sumber belajar yang beragam untuk membentuk pemahaman yang koheren dan menerapkannya untuk menyelesaikan masalah. Sumber belajar menurut Prastowo (2018) dapat diklasifikasikan menjadi dua fungsi yaitu menurut pihak yang memanfaatkan sumber belajar dan menurut strategi pembelajaran yang digunakan.

1. Menurut pihak yang memanfaatkan sumber belajar

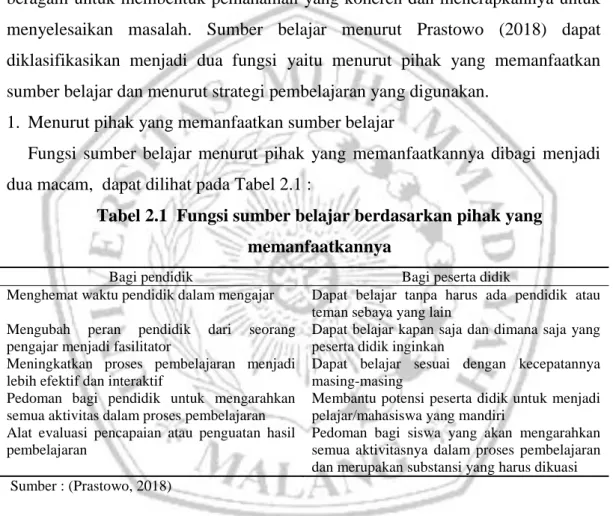

Fungsi sumber belajar menurut pihak yang memanfaatkannya dibagi menjadi dua macam, dapat dilihat pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Fungsi sumber belajar berdasarkan pihak yang memanfaatkannya

Bagi pendidik Bagi peserta didik

Menghemat waktu pendidik dalam mengajar Dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman sebaya yang lain

Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi fasilitator

Dapat belajar kapan saja dan dimana saja yang peserta didik inginkan

Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif

Dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing

Pedoman bagi pendidik untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran

Membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar/mahasiswa yang mandiri

Alat evaluasi pencapaian atau penguatan hasil pembelajaran

Pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi yang harus dikuasi Sumber : (Prastowo, 2018)

2. Menurut strategi pembelajaran yang digunakan

Fungsi sumber belajar menurut strategi pembelajaran yang digunakan dibagi menjadi tiga macam, dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Fungsi sumber belajar berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan

Pembelajaran klasikal Pembelajaran individu Pembelajaran kelompok Sebagai satu-satunya

sumber informasi dan pengawas serta pengendali proses pembelajaran

Media utama dalam proses pembelajaran

Bersifat sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses pembelajaran dengan cara memberikan informasi latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat, serta petunjuk dalam proses pembelajaran kelompok

Sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan

Alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik memperoleh informasi

Sebagai bahan pendukung belajar yang utama

Sumber : (Prastowo, 2018)

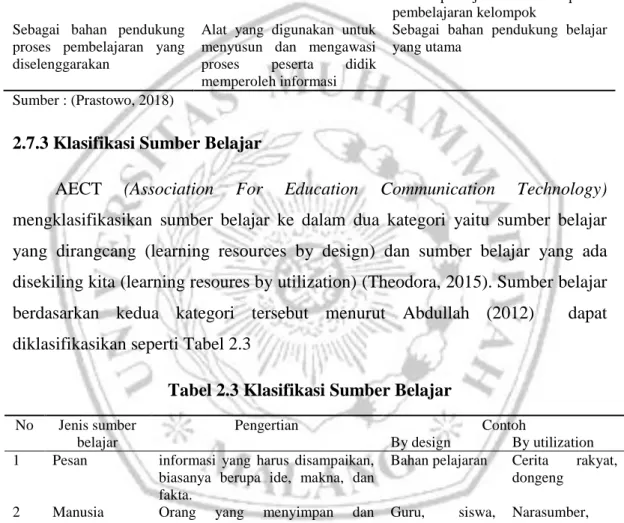

2.7.3 Klasifikasi Sumber Belajar

AECT (Association For Education Communication Technology) mengklasifikasikan sumber belajar ke dalam dua kategori yaitu sumber belajar yang dirangcang (learning resources by design) dan sumber belajar yang ada disekiling kita (learning resoures by utilization) (Theodora, 2015). Sumber belajar berdasarkan kedua kategori tersebut menurut Abdullah (2012) dapat diklasifikasikan seperti Tabel 2.3

Tabel 2.3 Klasifikasi Sumber Belajar No Jenis sumber

belajar

Pengertian Contoh

By design By utilization 1 Pesan informasi yang harus disampaikan,

biasanya berupa ide, makna, dan fakta.

Bahan pelajaran Cerita rakyat, dongeng

2 Manusia Orang yang menyimpan dan menyampaikan informasi Guru, siswa, pembicara Narasumber, masyarakat, responden 3 Bahan segala sesuatu yang mendukung

proses pembelajaran seperti teks tertulis, rekaman elektronik , web, dll yang berfungsi menyimpan pesan atau informasi sebelum disampaikan menggunakan alat ataupun orang.

Slide, film, buku, majalah, artikel

Relief, candi arca, peralatan elektronik

4 Alat Segala sesuatu yang berbentuk fisik atau perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan pesan atau membantu dalam

Proyeksi slide, filmstrip, OHP, TV

Generator, alat-alat mobil, mesin

penyampaian pesan dan informasi dalam materi.

5 Teknik Prosedur baku atau pedoman yang digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ceramah, pembelajaran berprogram, dicovery, kuliah, simulasi Percakapan biasa atau spontan

6 Lingkungan Tempat atau situasi yang digunakan belajar maupun proses perubahan tingkah laku, bisa dilakukan dimana saja Gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, museum, dan lain-lain Pasar, taman, kebun, gunung, sungai

Sumber : (Abdullah, 2012; Theodora, 2015) 2.7.4 Kriteria Sumber Belajar

Pemilihan sumber belajar harus memenuhi kriteria dan syarat untuk bisa dikatakan sebagai sumber belajar yang dapat mendukung proses pembelajaran. Sumber belajar menurut Situmorang (2016) memiliki beberapa kriteria, diantaranya;

a. Sumber belajar untuk memotivasi, pemanfaatan bertujuan untuk membangkitkan minat, partisipasi, meransang peserta didik untuk bertanya, dan memperjelas masalah yang belum jelas.

b. Sumber belajar untuk pengajaran, bertujuan untuk mendukung keseluruhan proses pembelajaran.

c. Sumber belajar untuk penelitian, digunakan sebagai bentuk yang dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti dan dijadikan rujukan untuk penelitian lanjutan

d. Sumber belajar untuk presentasi, bertujuan untuk ditekankan sebagai alat, metode, ataupun strategi penyampaian pesan.

2.7.5 Kajian Potensi Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar

Penelitian yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar memiliki beberapa syarat yang meliputi kejelasan potensi, kejelasan tujuan, kejelasan informasi yang diungkap, kejelasan pedoman eksplorasi, dan kejelasan perolehan yang diharapkan (Munajah & Susilo, 2015). Adapun penjelasan mengenai hasil penelitian yang berpotensi sebagai sumber belajar adalah sebagai berikut :

a. Kejelasan potensi

Kejelasan potensi berhubungan dengan besarnya potensi suatu objek dan gejalanya serta ditunjukkan oleh ketersediaan objek dan permasalahan yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta dan konsep dari hasil penelitian yang harus dicapai untuk dapat diangkat sebagai sumber belajar terhadap permasalahan biologi berdasarkan konsep kurikulum.

b. Kejelasan tujuan

Kejelasan yang dimaksud adalah kesesuaian hasil penelitian dengan kompetensi dasar berdasarkan kurikulum 2013.

c. Kejelasan informasi yang diungkap

Kejelasan informasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari 2 aspek yaitu proses dan produk penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum.

d. Kejelasan pedoman eksplorasi

Kejelasan pedoman eksplorasi meliputi produser kerja dalam melaksanakan penelitian yang meliputi penentuan sampel penelitian, alat dan bahan, cara kerja, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Keterbatasan waktu di sekolah dan kemampuan siswa menjadi pertimbangan, karena itu perlu adanya pemilihan kegiatan yang dilaksanakan siswa.

e. Kejelasan perolehan yang diharapkan

Kejelasan perolehan yang diharapkan merupakan kejelasan hasil berupa proses dan produk penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber belajar berdasarkan aspek-aspek dalam tujuan belajar biologi.

2.8 Kerangka Konseptual

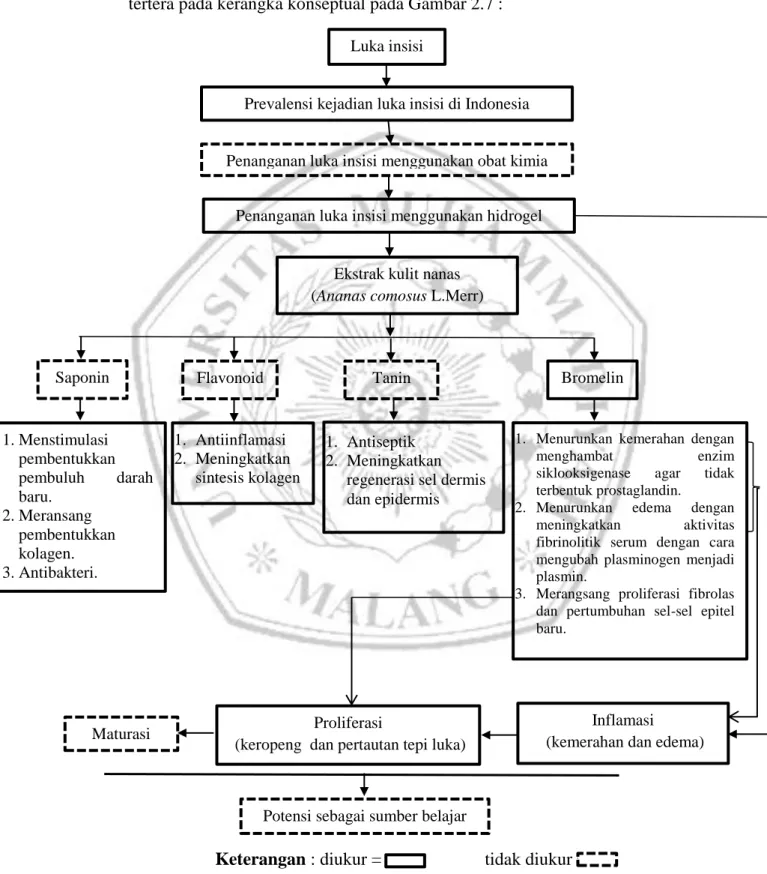

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, berikut ringkasan konseptual yang tertera pada kerangka konseptual pada Gambar 2.7 :

Luka insisi

Prevalensi kejadian luka insisi di Indonesia

Penanganan luka insisi menggunakan obat kimia Penanganan luka insisi menggunakan hidrogel

Ekstrak kulit nanas (Ananas comosus L.Merr)

Saponin Flavonoid Tanin Bromelin

Inflamasi (kemerahan dan edema) Proliferasi

(keropeng dan pertautan tepi luka) Maturasi

1. Menurunkan kemerahan dengan

menghambat enzim

siklooksigenase agar tidak terbentuk prostaglandin.

2. Menurunkan edema dengan meningkatkan aktivitas fibrinolitik serum dengan cara mengubah plasminogen menjadi plasmin.

3. Merangsang proliferasi fibrolas dan pertumbuhan sel-sel epitel baru. 1. Menstimulasi pembentukkan pembuluh darah baru. 2. Meransang pembentukkan kolagen. 3. Antibakteri. 1. Antiinflamasi 2. Meningkatkan sintesis kolagen 1. Antiseptik 2. Meningkatkan

regenerasi sel dermis dan epidermis

Potensi sebagai sumber belajar

Keterangan : diukur = tidak diukur =

2.9 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh pemberian hidrogel ekstrak kulit nanas untuk menyembuhkan luka insisi pada tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur wistar.