Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Stasiun Kereta Api

Commuter rail atau kereta api berskala regional adalah moda pengangkutan

umum dengan menggunakan pelayanan rel yang melayani perpindahan dari pusat kota dengan daerah sub urban dan kota-kota komuter lainnya. Seperti namanya kereta ini dipergunakan untuk mengangkut para penglaju atau commuter dari daerah-daerah tersebut setiap harinya. Kereta ini beroperasi dengan jadwal yang sudah ditentukan, dengan laju rata-rata mulai dari 50 sampai 200 km/jam (35 – 125 mph).

Perkembangan kereta api jenis ini tengah populer saat ini, seiring dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan keterbatasan pemakaian bahan bakar, dan isu-isu permasalahan lingkungan lainnya, serta meningkatnya angka kepemilikan mobil yang akhirnya meningkatkan kebutuhkan area parkir.

Dibandingkan dengan rapid transit (subway), kereta ini memiliki frekuensi yang lebih rendah, lebih kepada mengikuti jadwal dari pada interval. Kereta ini melayani area yang lebih berkepadatan rendah, dan sering berbagi jalur dengan kereta antar kota atau kereta barang. Terkadang dalam kondisi tertentu beberapa kereta melayani saat jam-jam sibuk. Kereta ini memiliki gerbong dengan satu level dan dua level, dan ditujukan agar semua penumpang mendapatkan tempat duduk. Biasanya kereta ini memiliki jangkauan antara 15 sampai 200 km (10 sampai 125 mil).

Berdasarkan jenis penggeraknya kereta ini dibagi atas dua macam, yaitu: 1. Penggerak dengan menggunakan motor tenaga diesel, dan

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 12 Sedangkan berdasarkan jumlah kapasitas penumpang, kereta ini juga dibagi atas dua kategori, yakni:

1. Single level cars, dan 2. Bi-level cars.

Stasiun merupakan bagian dari perkeretaapian yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa kereta api. Beberapa pengertian mengenai stasiun:

Menurut Subarkah, Imam, 1981 Stasiun adalah tempat untuk menaikan dan menurunkan penumpang, dimana penumpang dapat membeli karcis, menunggu kereta dan mengurus bagasinya. Di stasiun itu juga diadakan kesempatan untuk mengirim dan menerima barang kiriman, serta kesempatan untuk bersimpangan atau bersusulan dua kereta api atau lebih2.

Menurut Warpani, Suwandjoko, 1990. Stasiun adalah tempat akhir dan awal perjalanan kereta api, bukan merupakan tujuan atau awal perjalanan yang sebenarnya. Dari stasiun masih dibutuhkan moda angkutan lain untuk sampai ke tujuan akhir.

Stasiun sendiri menurut Imam Subarkah (1981), memiliki jenisnya masing-masing, dengan rincian sebagai berikut:

1. Menurut bentuknya

a. Stasiun siku-siku, letak gedung stasiun adalah siku-siku dengan letak sepur-sepur yang berakhiran di stasiun tersebut.

b. Stasiun paralel, gedungnya sejajar dengan sepur-sepur dan merupakan stasiun pertemuan.

c. Stasiun pulau, posisi stasiun sejajar dengan sepur-sepur tetapi letaknya di tengah-tengah antara sepur.

d. Stasiun semenanjung, letak gedung stasiun pada sudut dua sepur yang bergandengan.

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 13 a. Stasiun jarak dekat (Commuter Station).

b. Stasiun jarak sedang (Medium Distance Station). c. Stasiun jarak Jauh (Long Distance Station). 3. Menurut letak

a. Stasiun akhiran, stasiun tempat kereta api mengakhiri perjalanan. b. Stasiun antara, stasiun yang terletak pada jalan terusan.

c. Stasiun pertemuan, stasiun yang menghubungkan tiga jurusan. d. Stasiun silang, stasiun terdapat pada dua jalur terusan.

4. Menurut ukuran

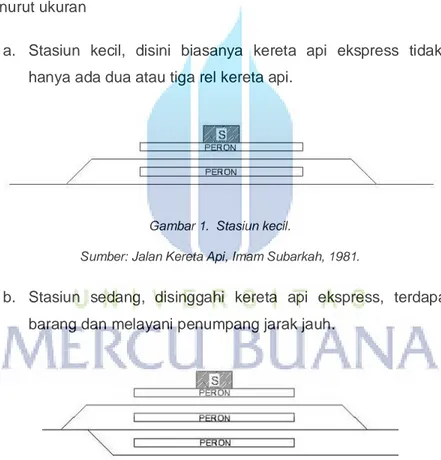

a. Stasiun kecil, disini biasanya kereta api ekspress tidak berhenti, hanya ada dua atau tiga rel kereta api.

Gambar 1. Stasiun kecil.

Sumber: Jalan Kereta Api, Imam Subarkah, 1981.

b. Stasiun sedang, disinggahi kereta api ekspress, terdapat gudang barang dan melayani penumpang jarak jauh.

Gambar 2. Stasiun sedang.

Sumber: Jalan Kereta Api, Imam Subarkah, 1981.

c. Stasiun besar, melayani pemberangkatan dan pemberhentian kereta yang banyak dari berbagai jenis perjalanan, fasilitasnya lengkap dengan sistem pengaturan yang sangat kompleks.

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 14 Gambar 3. Stasiun besar.

Sumber: Jalan Kereta Api, Imam Subarkah, 1981.

5. stasiun kereta api dikelompokkan menjadi 4 kelas stasiun, yaitu : Stasiun kelas besar.

Stasiun kelas 1. Stasiun kelas 2. Stasiun kelas 3.

Perubahan kelas suatu stasiun diputuskan oleh Dirut PT. Kereta Api Indonesia dengan memperhatikan penilaian di atas dan juga memperhatiakan usulan-usulan yang disampaikan oleh pengelola stasiun serta daop wilayah dimana stasiun itu berada.

2.2. Struktur Organisasi Pengelola Stasiun Kereta Api

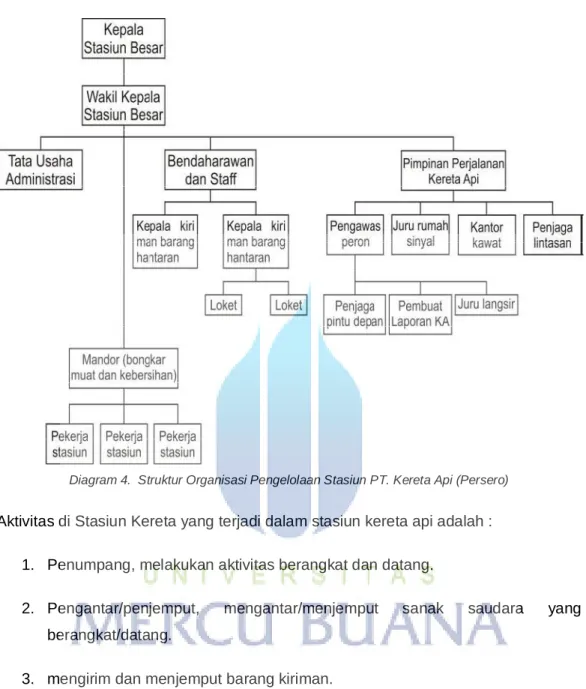

Sedangkan secara organisasi PT. Kereta Api (Persero) sebagai perusahaan BUMN yang diberi tanggung jawab penuh terhadap manajemen perkereta apian di Indonesia, memiliki struktur organisasi perusahaan, seperti yang terihat pada Diagram 5. di bawah ini.

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 15 Diagram 4. Struktur Organisasi Pengelolaan Stasiun PT. Kereta Api (Persero)

Aktivitas di Stasiun Kereta yang terjadi dalam stasiun kereta api adalah : 1. Penumpang, melakukan aktivitas berangkat dan datang.

2. Pengantar/penjemput, mengantar/menjemput sanak saudara yang berangkat/datang.

3. mengirim dan menjemput barang kiriman. 4. Pemberi jasa.

2.3. Peraturan dan Standar yang digunakan Menurut P.T.KAI

Tinggi lantai terendah, minimum 0,5 m di atas batas permukaan banjir tertinggi yang pernah tercatat dan minimum 0,3 m d iatas permukaan jalan akses dan plasa stasiun.

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 16 Tinggi untuk saluran AC minimal 0,5m.

Tinggi balok dan slab minimal 0,7m

Jarak bebas di bawah pada bagian arus listrik searah untuk stasiun over

track adalah 6,1m.

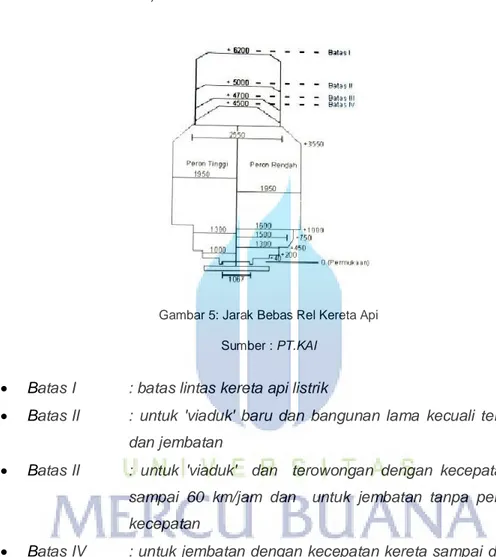

Gambar 5: Jarak Bebas Rel Kereta Api Sumber : PT.KAI

Batas I : batas lintas kereta api listrik

Batas II : untuk 'viaduk' baru dan bangunan lama kecuali terowongan dan jembatan

Batas II : untuk 'viaduk' dan terowongan dengan kecepatan kereta sampai 60 km/jam dan untuk jembatan tanpa pembatasan kecepatan

Batas IV : untuk jembatan dengan kecepatan kereta sampai dengan 60 km/jam

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 17

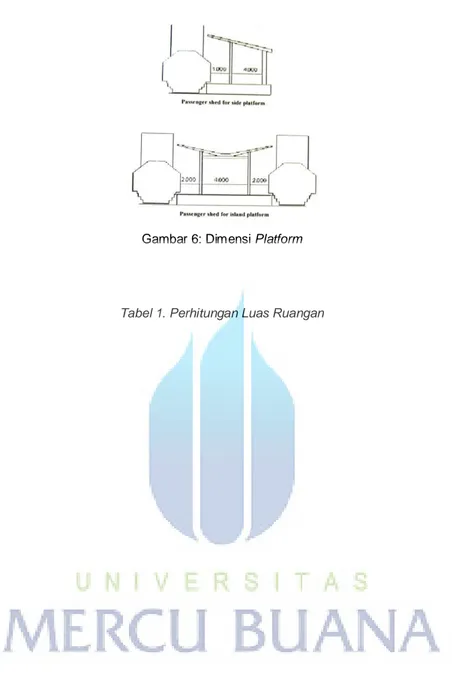

Gambar 6: Dimensi Platform

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 18 Hall utama

S=AxB

S = luas area hall

A = satuan luas area tunggu penumpang = 0,7m²/orang B = jumlah penumpang yang menunggu = c x q c = jumlah penumpang jam sibuk

Q = % penumpang menunggu pada jam sibuk = 2,5 % Concourse

S3=A x B

S3= luas concourse

A= Luas per penumpang=0,7m²/orang

B= Jumlah penumpang yang menunggu di concourse Jumlah loket tiket

n = t/b

n = jumlah loket

t = jumlah penumpang pembeli

b = kapasitas pemesanan (225 orang/jam) Gerbang

N = (n1/P1 + n2/P2) + A

N = jumlah gerbang

n1 = penumpang masuk pada jam sibuk P1 = jumlah penumpang yang masuk satu gerbang per

jam(menggunakan mesin 1 kartu/orang=3 detik~1200 orang/jam)

n2 = penumpang keluar pada jam sibuk

P2 = jumlah penumpang yang keluar satu gerbang per jam (menggunakan mesin=1200 orang/jam)

A = tambahan gerbang = 2 Ruang antri tiket

S1 = L1 x L2

S1 = area hall mesin tiket L1 = lebar loket x jumlah loket L2 = panjang antrian 2,5m/10 orang Ruang antrian

pada gerbang S2 = L3 x L4

S2 = area antrian pada gerbang L3 = lebar total dari gerbang

= (lebar 1 gerbang x jumlah gerbang) + toleransi L4 = panjang antrian 3m/10orang

Kantor kepala stasiun

S = N + 14

S = luas kantor

N = jumlah pengunjung kantor = 10 orang/10m² Kantor stasiun

S = S1 + S2 + S3

S = luas kantor stasiun S1 = luas meja kepala = 7m² S2 = luas meja staf

S3 = ruang untuk staf tanpa meja Ruang rapat

S=axN

S = standar luas ruang rapat

a = standar pengunjung = 1,5m²/orang N = jumlah orang yang ikut rapat

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 19 2.4. Peraturan dan Persyratan Perancangan Stasiun

Peraturan Mentri Perhubungan, Nomer : PM. 29 tahun 2011, Tentang Persyartan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api. Hal-hal yang harus di perhatikan dalam perancangan stasiun berkaitan dengan orang yang berkunjung kestasiun yaitu:

A. Pengujung stasiun 1. Infrastruktur

2. Keamanan dan Pengamanan 3. Staff

4. Rang usia pengunjung, perancangan untuk pengguna orang tua dan anak kecil.

5. Keinginan dan kemudahan penumpang

Kebersihan, signage, penampilan yang menarik (khususnya ticket hall dan entrance), cahaya penerangan yang cukup, peta stasiun, fasilitas-fasilitas pelengkap lainnya.

6. Aksesibilitas

Antara ruang stasiun, ruang tunggu, platform/dek dan kereta. 7. Fasilitas Komersial

Pertokoan, tempat makan dan tempat penginapan merupakan fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan dan kelengkapan keperluan calaon penumpang.

8. Kejelasan sirkulasi penumpang

Antara jalur keberangkatan dengan jalur kedatangan, antara penumpang dan barang (ekspedisi), antara penumpang dengan penjemput, antara penumpang kereta api komuter.

9. Kejelasan antara kegiatan yang bersifat publik dengan privat dan pembagian zona ruang sesuai dengan fungsi dan sifatnya.

10. Kejelasan pencapaian dari lingkungan sekilas lahan perancangan ke bangunan stasiun dan sebaliknya.

B. Elemen ruang yang harus ada pada perancangan stasiun yaitu : 1. Platform (peron)

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 20 Peron dirancang sesuai dengan panjang kereta yang direncanakan akan dioprasikan.

2. Penghubung moda transportasi lain

Penyedian aksesibilitas bagi mode transportasi lain di mana calon penumpang diperkirakan akan memakainya.

3. Transportasi vertikal

Tangga untuk perhitungan keamanan, tangga darurat minimum disediakan dua dan ditempatkan pada ujung-ujung stasiun (standard Building Code). Tangga utama ditempatkan di tengah-tengah stasiun untuk mempermudah akses dari semua sudut stasiun.

Eskalator ditempatkan sebagai penghubung area tunggu ke peron. Eskalator yang digunakan adalah eskalator dengan kapasitas 80-100 orang per menit. Penempatan eskalator tambahan juga dimungkinkan untuk mengantisipasi kejadian tertentu (eskalator utama rusak, keadaan sangat ramai atau pertimbangan perawatan pergantian).

4. Tempat Mengantri

Ruang untuk mmenunggu dan mengantri ini harus disediakan agar tidak menggangu aktivitas stasiun lainnya, Ruang mengantri memanjang diperlukan untuk : loket tiket, lokasi check in bagasi dan check point keamanan.

5. Loket Tiket

Ditempatkan pada ruang terbuka, lebih baik pada lantai dasar bangunan. Kriteria perancangan loket yaitu :

Ada kontak visual yang jelas antara penumpang dengan staff. Kemudahan penumpang dan staff untuk berkomunikasi Garis pandang yang sejajar antara penumpang dan staff Pencahayaan yang baik

Kemudahan mengambil objek melalui pembatas konter tiket.

Adanya ruang bagi penumpang untuk merupakan dompet tas tangan. Aktivitas selain penjualan tiket diletakan diruang terpisah dari konter.

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 21 Ruang tunggu dan ruang duduk didesain agar nyaman. Ruang ini biasanya didekatkan dengan akses fasilitas umum dan komersial seperti : toilet, retail, dan food court.

7. Ruang administrasi

Ruang untuk operasional dan administrasi stasiun. 8. Service gedung

Penyediaan ruang untuk staf pengurus mekanikal elektrikal dan perawatan gedung serta peralatannya. Ruang ME dan peralatan perawatan gedung diletakkan berjauhan dengan area publik.

9. Ruang kendali (Ruang komunikasi, ruang pengawas perjalanan, dan ruang pengawas peron).

Ruang kendali ini berfungsi untuk :

Mengawasi sistem sinyal kereta api dan penyedian tenaga listrik sistem kereta api.

Mengawasi lokasi-lokasi di stasiun, antara lain : peron dalam lift, eskalator.

Menjaga keamanan dalam stasiun melalui sistem monitoring.

Memberi informasi kepada penumpang melalui sistem pengumuman. Merespon insiden atau kondisi darurat.

10. Ruang untuk fasilitas-fasilitas komersial

Untuk stasiun utama pada suatu kota biasanya dilengkapi dengan fasilitas komersial yang dapat menambah kenyaman calon penumpang karena kelengkapan kebutuhannya dapat dipenuhi. Fasilitas komersial ini diletakan ke ruang tunggu keberangkatan.

2.5. Transit Oriented Development

Menurut Calthorpe (1993) Lahirnya konsep TOD tidak dapat dipisahkan dari konteks historis perkembangan pola metropolitan yang menyangkut di dalamnya kota, suburban dan lingkungan ekologis sekitarnya dalam kaitannya dengan trend moda transportasi. Dialektika antara dinamika kota modern berbasis mobil, dan

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 22 kendaraan publik di berbagai belahan dunia dan dalam berbagai periode memunculkan paradigma yang berbeda pula dalam memandang hubungan kota dengan kegiatan transit.

2.6. Definisi Transit Oriented Development

Menurut Calthorpe (1993) Transit Oriented Development (TOD). Dengan membuat fungsi campuran (mixed use) yang kompak dalam jangkauan lima hingga lima belas menit berjalan kaki pada area-area transit, diharapkan didapatkan beberapa manfaat. Diantaranya, terjadi internalisasi pergerakan antara hunian, perkantoran dan fungsi-fungsi lain dalam sebuah distrik yang tersentralisasi. Akumulasi pola ini pada level regional diharapkan dapat mendorong orang untuk menggunakan fasilitas transit ketimbang kendaraan pribadi. Dengan demikian dapat menyelesaikan permasalahan.

2.7. Prinsip Transit Oriented Development

Sebagai strategi untuk mencapai tujuan dari konsep TOD yakni memberi alternatif bagi pertumbuhan pembangunan kota, suburban, dan lingkungan ekologis di sekitarnya maka Menurut Calthorpe (1993) dirumuskan 7 prinsip urban desain dalam Transit Oriented Development.

1. mengorganisasi pertumbuhan pada level regional menjadi lebih kompak dan mendukung fungsi transit.

2. menempatkan fungsi komersial, permukiman, pekerjaan, dan fungsi umum dalam jangkauan berjalan kaki dari fungsi transit.

3. menciptakan jaringan jalan yang ramah terhadap pejalan kaki yang secara langsung menghubungkan destinasi.

4. menyediakan campuran jenis, segmen dan tipe permukiman.

5. melestarikan ekologi, dan menciptakan ruang terbuka berkualitas tinggi. 6. menjadikan ruang publik sebagai fokus dari orientasi bangunan.

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 23 7. mendorong adanya pembangunan yang bersifat mengisi (infill) dan

pembangunan kembali (redevelopment) pada area transit.

Prinsip-prinsip tersebut kemudian diturunkan menjadi sebuah panduan perancangan yang diterapkan pada masing- masing area struktur TOD sebagaimana yang dijabarkan Calthorpe dalam bukunya The Next American Metropolis.

2.8. Struktur Transit Oriented Development

Prinsip-prinsip yang telah dijabarkan sebelumnya akan berimplikasi pada desain stuktur TOD. Secara lebih detail, Struktur TOD dan daerah disekitarnya terbagi menjadi area-area sebagai berikut.

1. Fungsi publik (public uses). Area fungsi publik dibutuhkan untuk member pelayanan bagi lingkungan kerja dan permukiman di dalam TOD dan kawasan disekitarnya. Lokasinya berada pada jarak yang terdekat dengan titik transit pada jangkauan 5 menit berjalan kaki.

2. Pusat area komersial (core commercial area). Adanya pusat area komersial sangat penting dalam TOD, area ini berada pada lokasi yang berada pada jangkauan 5 menit berjalan kaki. Ukuran dan lokasi sesuai dengan kondisi pasar, keterdekatan dengan titik transit dan pentahapan pengembangan. Fasilitas yang ada umumnya berupa retail, perkantoran, supermarket, restoran, servis, dan hiburan

3. Area permukiman (residential area). Area permukiman termasuk permukiman yang berada pada jarak perjalanan pejalan kaki dari area pusat komersial dan titik transit. Kepadatan area permukiman harus sejalan dengan variasi tipe permukiman, termasuk single-family housing,

townhouse, condominium, dan apartement.

4. Area sekunder (secondary area). Setiap TOD memiliki area sekunder yang berdekatan dengannya, termasuk area diseberang kawasan yang dipisahkan oleh jalan arteri. Area ini berjarak lebih dari 1 mil dari pusat area komersial. Jaringan area sekunder harus menyediakan beberapa jalan/akses langsung dan jalur sepeda menuju titik transit dan area

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 24 komersial dengan seminimal mungkin terbelah oleh jalan arteri. Area ini memiliki densitas yang lebih rendah dengan fungsi single-family housing, sekolah umum, taman komunitas yang besar, fungsi pembangkit perkantoran dengan intensitas rendah, dan area parkir.

5. fungsi-fungsi lain, yakni fungsi-fungsi yang secara ekstensif bergantung pada kendaraan bermotor, truk, atau intensitas perkantoran yang sangat rendah yang berada di luar kawasan TOD dan area sekunder

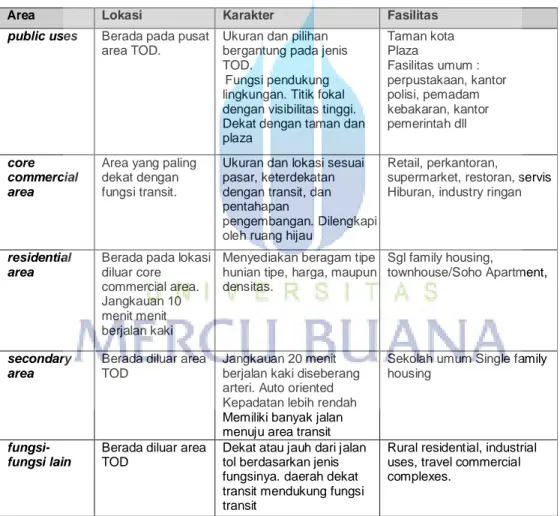

Tabel 2. Karakter setiap area dalam TOD

Sumber: The Next American Metropolis, 1993; Building Type Basics for Transit Facilities, 2004

Area Lokasi Karakter Fasilitas

public uses Berada pada pusat area TOD.

Ukuran dan pilihan bergantung pada jenis TOD.

Fungsi pendukung lingkungan. Titik fokal dengan visibilitas tinggi. Dekat dengan taman dan plaza Taman kota Plaza Fasilitas umum : perpustakaan, kantor polisi, pemadam kebakaran, kantor pemerintah dll core commercial area

Area yang paling dekat dengan fungsi transit.

Ukuran dan lokasi sesuai pasar, keterdekatan dengan transit, dan pentahapan

pengembangan. Dilengkapi oleh ruang hijau

Retail, perkantoran,

supermarket, restoran, servis Hiburan, industry ringan

residential area

Berada pada lokasi diluar core commercial area. Jangkauan 10 menit menit berjalan kaki

Menyediakan beragam tipe hunian tipe, harga, maupun densitas.

Sgl family housing,

townhouse/Soho Apartment,

secondary area

Berada diluar area TOD

Jangkauan 20 menit berjalan kaki diseberang arteri. Auto oriented Kepadatan lebih rendah Memiliki banyak jalan menuju area transit

Sekolah umum Single family housing

fungsi- fungsi lain

Berada diluar area TOD

Dekat atau jauh dari jalan tol berdasarkan jenis fungsinya. daerah dekat transit mendukung fungsi transit

Rural residential, industrial uses, travel commercial complexes.

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 25 2.9. Tipologi Transit Oriented Development

Tipologi TOD berbeda-beda berdasarkan lokasi penerapannya dan berdasarkan jenis pengembangannya. Berdasarkan konteks lokasinya TOD dapat dikembangkan baik pada darah metropolitan, maupun pada daerah yang belum berkembang dan sedang mengalami urbanisasi selama lokasi tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan kembali (redevelopment, reuse, dan renewal). Sehingga

terdapat dua model pengembangan dalam TOD yakni.

1. Neighborhood TOD. Neighborhood TOD merupakan TOD yang berlokasi pada jalur bus feeder dengan jarak jangkauan 10 menit berjalan (tidak lebih

dari 3 mil) dari titik transit. Neighborhood TOD harus berada pada lingkungan lunian dengan densitas menengah, fasilitas umum, servis, retail, dan rekreasi. Hunian dan pertokoan lokal harus disesuaikan dengan konteks lingkungan dan tingkat pelayanan transit. Konsep ini juga membantu pengembangan hunian bagi masyarakat menengah ke bawah, dengan dimungkinkannya percampuran variasi hunian. Neighborhood TOD ini dirancang dengan fasilitas publik dan ruang terbuka hijau serta memberi kemudahan akses bagi pengguna moda pergerakan.

2. Urban TOD. Urban TOD sendiri merupakan TOD dengan skala pelayanan kota berada pada jalur sirkulasi utama kota seperti halte bus antar kota dan Stasiun kereta api baik light rail maupun heavy rail. Urban TOD harus dikembangkan bersama fungsi komersial yang memiliki intensitas tinggi, blok perkantoran, dan hunian dengan densitas menengah tinggi. Setiap TOD pada kota, memiliki karakter tersendiri sesuai dengan karakter lingkungannya. Pola pengembangan dengan urban TOD ini cocok untuk kawasan perkantoran, hunian, komersial yang memiliki densitas tinggi karena memungkinkan akses langsung ke titik transit tanpa harus melakukan pergantian moda lain. Urban TOD dan Urban TOD lain berada dalam radius ½ -1 mil untuk memenuhi persyaratan area transit.

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 26 Gambar 7. Urban TOD (kiri) dan Neighborhood TOD (kanan)

Sumber: Calthorpe, Peter. 1993. The Next American Metropolis.

Tabel 3. Neighborhood TOD (kiri) dan Urban TOD (kanan) Sumber: Calthorpe, Peter. 1993. The Next American Metropolis.

TOD adalah tentang menciptakan sinergi antara komunitas dan kawasan regional, antara pekerjaan dan permukiman, antara tingkat kepadatan dan tingkat pelayanan transit, antara manusia dan kualitas komunitas yang aktif dan dalam tingkat umur, tingkat pendapatan masyarakat yang berbeda (Dittmar, Ohland: 2004).

Tabel 4. Karakter Urban Downtown dan Urban Neighborhood Sumber: Ohland. Dittmarr. 2004. The New Transit Town.

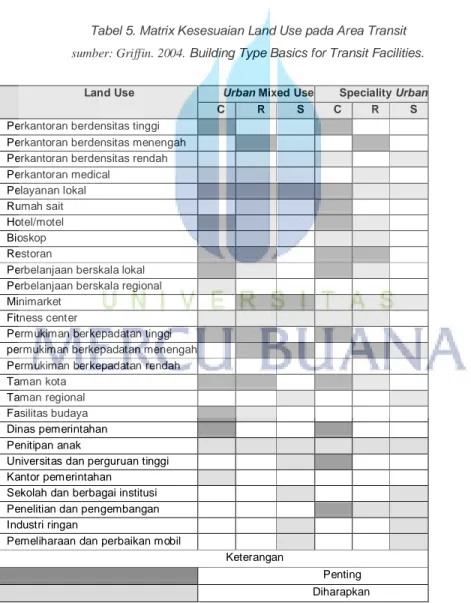

Berkaitan dengan tipologi yang di atas, Griffin (2004) mengaitkan fungsi transit di kawasan urban dan pengembangan di sekitarnya dengan mengkategorikan

Tipologi Densitas Fungsi Jenis Transit

Urban

downtown

Minimal 60 unit

Terspesialisasi sebagai sebuah distrik dengan fungsi dan kegunaan yang berbeda

Dilayani oleh beberapa jenis transit. Merupakan titik transit utama Urban neighborhood Minimal 20 unit Permukiman kepadatan sedang hingga tinggi. Perbelanjaan pada jalur utama

Sekolah dan taman terintegrasi dengan area permukiman

Jalan didesain dengan beragam fungsi

Perpanjangan dari grid jalan dari pusat kota.

Dilayani oleh streetcar ataupun kereta.

Berada pada jarak 5-10 menit berjalan kaki

Fungsi lingkungan TOD perkotaan TOD

Publik 10%-15% 5%-15%

Pusat/perkantora n

10%-40% 30%-70%

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 27 area pengembangan berbasis transit (transit area development) berdasarkan karakter, land use, jenis fasilitas transit, dan pendekatan pengembangan yang dikehendaki. Maka tipologi urban downtown yang dikategorikan oleh Dittmar dan Ohland dibagi kembali menjadi urban mixed use, dan specialty urban. Urban mixed

use diidentifikasi dengan adanya campuran landuse dan berganda, dengan dominasi

Lingkungan struktur memiliki ketinggian lebih dari 3 lantai dan dilayani beragam mode transportasi dalam sebuah jaringan. Speciality Urban diidentifikasi dengan adanya landuse tematik, becampur, dan berganda. Kedua tipologi ini memiliki kecenderungan terhadap fungsi yang berbeda (lihat Tabel.4).

Tabel 5. Matrix Kesesuaian Land Use pada Area Transit sumber: Griffin. 2004. Building Type Basics for Transit Facilities.

Land Use Urban Mixed Use Speciality Urban

C R S C R S

Perkantoran berdensitas tinggi Perkantoran berdensitas menengah Perkantoran berdensitas rendah Perkantoran medical Pelayanan lokal Rumah sait Hotel/motel Bioskop Restoran

Perbelanjaan berskala lokal Perbelanjaan berskala regional Minimarket

Fitness center

Permukiman berkepadatan tinggi permukiman berkepadatan menengah Permukiman berkepadatan rendah Taman kota

Taman regional Fasilitas budaya Dinas pemerintahan Penitipan anak

Universitas dan perguruan tinggi Kantor pemerintahan

Sekolah dan berbagai institusi Penelitian dan pengembangan Industri ringan

Pemeliharaan dan perbaikan mobil

Keterangan

Penting Diharapkan

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 28 2.10. Keuntungan dari Diterapkannya TOD

Beberapa pihak masih meragukan keuntungan dari diterapkannya TOD dalam pemecahan permasalahan kemacetan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan TOD masih belum dapat diaplikasikan secara menyeluruh dalam sebuah skala regional (Dunphy, 2004).

Sebuah TOD adalah manfaat-manfaat yang bersifat jangka pendek seperti perbaikan lingkungan dan komunitas. Perbaikan berupa berkurangnya pola sprawl dan kemacetan dinilai belum dapat dirasakan. Namun berbagai studi telah membuktikan manfaat dari prinsip-prinsip TOD bagi kota. Diantara manfaat yang dibuktikan melalui studi-studi tersebut adalah:

1. Penurunan penggunaan mobil dan mengurangi pengeluaran keluarga untuk akses.

2. Peningkatan pejalan kaki dan pengguna transit.

3. Menghidupkan kembali kawasan pusat kota dan meningkatkan instensitas serta densitas pembangunan di sekitas area transit.

4. Menurunkan pengeluaran konsorsium penyedia sistem transit dan developer untuk biaya akses.

5. menguntungkan karena dengan meningkatnya penggunaan transit dan menurunnya penggunaan mobil pribadi, konsorsium tidak lagi perlu menyediakan lahan luas bagi parkir ataupun feeder bus. Begitu pula developer yang dapat mengurangi volume pembangunan area parkir dari standar yang umumnya berlaku.

6. Meningkatkan penjualan properti di sekitar transit.

7. Meningkatkan kesempatan bagi berbagai kegiatan dan fungsi di sekitar transit contohnya penitipan anak, rental dan parkir sepeda.

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 29

2.11. Sirkulasi

Dalam American Architecture and Urban design, Friedmann telah mengungkapkan betapa pentingnya elemen sirkulasi. Ia menyatakan bahwa, dibandingkan sirkulasi beberapa elemen lain dari kehidupan kota seperti aktifitas dan fungsi memiliki pengaruh lebih besar terhadap pertumbuhan kota. Namun, pertumbuhan pusat perdagangan, kawasan permukiman, dan industri kesemuanya terjalin oleh sirkulasi antara dan di dalam kota. Bangunan pabrik, permukiman baru, penciptaan ruang terbuka, keseluruhannya merupakan penjelasan dari bentuk totalitas sebuah metropolis yang semua bergantung pada kebijaksanaan kita dalam mendesain jejaring sirkulasi.

2.12. Definisi Sirkulasi

Sehingga jelas bahwa sirkulasi menyangkut tidak hanya pergerakan namun juga elemen penghubung atau media dari pergerakan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa dalam tataran rancang kota, sirkulasi menyangkut 2 elemen yakni pergerakan (movement / traffic), dan elemen penghubung (linkage).

Arti sesunguhnya.dari pergerakan urban sendiri memiliki makna yang sulit diterjemahkan . Traffic yang dalam kamus diartikan sebagai lalu lintas, maka dalam maknanya tidak saja diartikan pergerakan berbagai kendaraan sebagaimana lingkup definisi kata lalu lintas dalam disiplin ilmu transportasi biasa mengartikannya. Kata

traffic sendiri menggambarkan kondisi lebih dari sekedar berkendaraan yang tengah

bergerak. Dalam buku Traffic In Town, Buchanan mendefinisikan traffic dengan gambaran adanya kondisi bergerak dan berhenti (”...include the presence in towns

of vehicles both moving and at rest....”). sehingga dapat disimpulkan pergerakan

menyangkut elemen sebagai berikut: 2.13. Kegiatan bergerak (move)

kegiatan bergerak didasari oleh aktifitas, yang didalamnya terdapat interaksi abstrak antar pelaku, aktifitasnya dan ruang yang menyebabkan perpindahan tempat. Jika kita menerapkannya dalam sebuah kawasan TOD, maka kegiatan bergerak didasari oleh aktifitas dalam TOD, yakni interaksi abstrak antar pengguna

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 30 kawasan, aktifitasnya dan ruang yang menyebabkan perpindahan baik pada bangunan maupun pada ruang luar.

Dalam sebuah TOD pergerakan erat kaitannya dengan fungsi transit dimana TOD mengurangi bangkitan pergerakan kendaraan bermotor, menggantinya dengan pergerakan transit (menggunakan kendaraan umum dan berjalan kaki), serta mensinergikan kepadatan dengan tingkat pelayanan transit. Dengan demikian, LOS jalan akan meningkat.

Karakter bangkitan pergerakan dan parkir yang dibangkitkan oleh TOD memiliki dua komponen yakni (Dittmar, Ohland, 2004):

1. pergerakan yang dibangkitkan oleh fasilitas transit secara mandiri terlepas dari land use kawasan TOD. Pergerakan ini adalah pergerakan pengguna transit yang turun pada kawasan TOD untuk beralih kepada moda transportasi lainnya.

2. pergerakan yang dibangkitkan oleh land use kawasan TOD. Pergerakan ini adalah jenis pergerakan yang dibangkitkan oleh besar pembangunan

land-use tertentu pada TOD. Rasio standar secara otomatis akan berkurang

dengan adanya peralihan ke moda transportasi umum.

Dengan demikian perencanaan TOD tentunya akan meningkatkan intensitas kawasan yang secara langsung juga akan meningkatkan densitas kawasan. Dalam desain kawasan, jalur pejalan kaki pun akan menjadi semakin lebar karena perlu menampung pergerakan pejalan kaki yang menggunakan fasilitas transit.

Kebutuhan ruang.

Kebutuhan ruang untuk masing-masing pejalan kaki secara normal adalah 0,5 m x 0,6 m atau 0,3 m2 (umumnya digunakan 0,32m2) dan digunakan ruang bebas (buffer zone) selebar 0,75 m.

2.14. Kegiatan berhenti (rest)

Perhentian memiliki 2 karakter, yakni berhenti permanen dan berhenti sejenak. Kegiatan berhenti secara permanen menggambarkan lokasi perhentian

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 31 sebagai sebuah destinasi (destination). Sedangkan kegiatan berhenti sejenak menggambarkan lokasi perhentian sebagai sebuah peralihan atau perlintasan (transit). Ketika pergerakan tengah berlangsung, maka timbul simpul perpindahan di beberapa tempat. Jika dalam kurun waktu ataupun kurun aktifitas yang sama maka beberapa individu akan memiliki beberapa simpul perpindahan pergerakan yang sama. Kejadian ini merujuk pada adanya suatu kegiatan transit, dan lahirnya apa yang disebut titik transit (Tinamei 2002). Sebuah fasilitas transit intermoda menggabungkan berbagai moda transportasi secara strategis untuk meningkatkan alternatif tujuan dan memperbaiki mobilitas sebuah kota atau wilayah.

2.15. Elemen Sirkulasi : Elemen Penghubung (Linkage)

Dalam memahami elemen penghubung dalam kota, Roger Trancik merumuskan tiga buah pendekatan yakni penghubung visual (visual linkage), penghubung struktural (structural linkage) dan penghubung kolektif (collective

linkage). Dalam kaitannya sebagai elemen sirkulasi dalam fasilitas intermoda,

penghubung yang dimaksud adalah penghubung kolektif (collective linkage) (lihat Gambar 6).

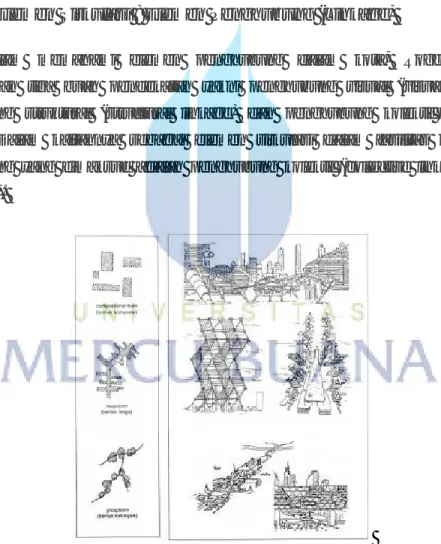

Gambar 8. Linkage Kolektif

Penghubung kolektif terdiri dari tiga elemen pembentuk yaitu compositional

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 32 hubungannya berbentuk abstrak, dan tidak memperhatikan fungsi open space serta adanya suatu penekanan dari hubungan individual pada bangunan. Megaform biasanya komponen-komponen individual dari bangunan menyatu (integrasi) dalam jaringan yang lebih besar sehingga dapat menghilangkan skala manusia. Struktur yang terbentuk dapat berupa integrasi dari bangunan megastruktur, hirarki, ruang terbuka, dan saling terkait.

Berdasarkan pengalaman kota-kota yang telah mengembangkan linkage kolektif pada area transit intermoda, Blow (2005) menyimpulkan bahwa perancangan kawasan intermoda memiliki beberapa kemungkinan stuktur/taksonomi intermodal yakni:

a. Vertical separation (stuktur pemisahan vertikal), Vertical separation adalah Taksonomi bentuk taksonomi dimana setiap moda transit ditempatkan pada level yang berbeda secara vertikal dan dihubungkan dengan elemen penghubung seperti tangga, eskalator, dan elevator.

b. Contiguous, setiap moda transit ditempatkan pada level yang sama dan umumnya dihubungkan dengan trotoar.

c. Link adjacent, Moda-moda transit ditempatkan secara terpisah pada lokasi yang berdekatan dan umumnya dihubungkan dengan promenade, moving

walkway, ataupun moda transportasi lain seperti shuttle bus.

d. Remote. Moda-moda transit ditempatkan pada lokasi yang berjauhan bahkan dalam skala regional. Titik-titik transit ini dengan sebuah moda penghubung.

2.16. Studi Banding Proyek Sejenis

Berikut beberapa studi banding bangunan dengan fungsi sejenis. proyek-proyek sejenis ini dapat diambil sebagai bahan pembelajaran, baik itu typologi maupun penerapan konsep-konsep arsitekturnya. Studi banding tersebut antara lain:

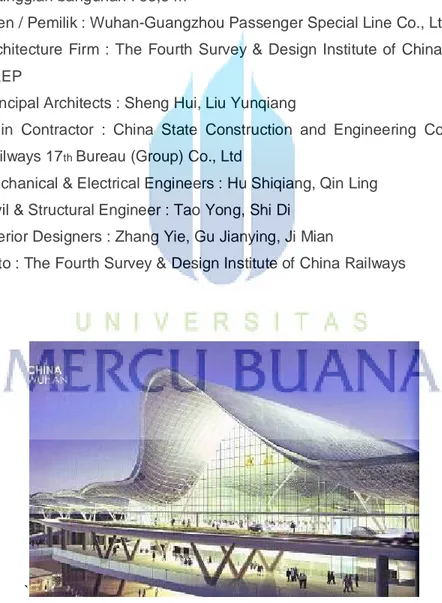

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 33 Wuhan Train Station merupakan sebuah stasiun yang berada di wilayah selatan china dan selesai pengerjaannya tahun 2008 lihat Gambar 8. Berikut rincianya:

Nama Proyek : Wuhan Train Station Lokasi : Wuhan, Hubei, China Status : Selesai, September 2008 Site area : 30 hektar

Luas lantai (Gross floor area) : 355.000 m2

Ketinggian bangunan : 58,5 m

Klien / Pemilik : Wuhan-Guangzhou Passenger Special Line Co., Ltd

Architecture Firm : The Fourth Survey & Design Institute of China Railways, AREP

Principal Architects : Sheng Hui, Liu Yunqiang

Main Contractor : China State Construction and Engineering Corp., China Railways 17th Bureau (Group) Co., Ltd

Mechanical & Electrical Engineers : Hu Shiqiang, Qin Ling Civil & Structural Engineer : Tao Yong, Shi Di

Interior Designers : Zhang Yie, Gu Jianying, Ji Mian

Foto : The Fourth Survey & Design Institute of China Railways

`

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 34 Sumber: FUTURARC,November 2007

Rancangan stasiun kereta api Wuhan mengikutsertakan budaya dan sejarah lokal serta mempertimbangkan kondisi iklim lokal, hal tersebut merepresentasikan

trend di Cina yang melihat melihat lingkungan sekitarnya sebagai inspirasi untuk

arsitektur bangunan publik yang berskala besar.

Dalam menghubungkan dua danau yang ada, stasiun ini mengintegrasi pemandangan danau dan penghijauan pada keseluruhan denahnya. Keterhubungan dengan transportasi merupakan fokus stasiun bagian timur : sebuah plaza akan dibangun untuk menciptakan sebuah zona buffer antara stasiun dan jalur ekspres dan taman industri pada bagian lainnya. Lihat pada Gambar 9.

Gambar 10. Site plan dan floor plan

Sumber: FUTURARC,November 2007

Atap bangunan ini terdiri dari arch utama dengan ukuran lebar 116 meter, dan tinggi 49 meter serta empat arch sekunder pada kedua sisi-nya. Kubah lobi utama dan kanopi atap peron terbuat dari piringan polycarbonate dan tabung-tabung

perforated aluminium. Tabung-tabung tersebut menyediakan peneduh cahaya

matahari, pada saat yang sama lubang-lubang yang ada pada tabung tersebut juga mendifusikan cahaya alami ke lobi utama, ruang-ruang tunggu, peron-peron, dan lantai dasar. Piringan-piringan poycarbonate memberikan penambahan jumlah peneduh ketika sinar sinar matahari bergerak dari bagian sayap bangunan ke arch utama yang menciptakan sebuah permainan cahaya dan bayangan sambil

Program StudiArsitektur - UniversitasMercuBuana | 35 membatasi panas yang didapatkan ruang dalam bangunan. Keseluruhan arch bangunan ini menghalangi sinar matahari ke dinding pada bagian utara dan selatan stasiun. Lihat pada Gambar 10.

Gambar 11. Central Lobby

Sumber: FUTURARC,November 2007

Ventilasi pasif disediakan untuk kepentingan mekanis untuk menyediakan udara segar yang banyak pada bangunan ini. Sistem pengkondisian udara menyediakan udara segar ke bagian bangunan yang lebih rendah, dimana kerumunan berkumpul; kereta api yang bergerak melalui stasiun membantu untuk menyediakan pergerakan udara. Udara yang lebih hangat dan tercemar yang dihasilkan oleh lokomotif bertenaga diesel naik ke bagian atas bangunan untuk dibuang melalui sistem ventilasi.

Stasiun Wuhan menginovasi sirkulasi penumpang dengan menggabungkan sistam “waiting and boarding” (tunggu dan berangkat) yang tradisional dengan sistem transit “pass-through”. Ketika memasuki lobi utama, penumpang dapat memilih untuk menunggu di ruang tunggu atau pergi langsung ke “green express

line” (jalur ekspres hijau) yang langsung menuju peron. Untuk meningkatkan

hubungan dengan daerah Wuhan lainnya, stasiun dan jalur kereta api dinaikkan. Ruang di bawahnya digunakan untuk parkir kendaraan publik dan menyediakan akses ke stasiun kereta api bawah tanah, taxi, bus kota dan bus jarak jauh tanpa meninggalkan stasiun. Kantor, penginapan dan fasilitas-fasilitas hiburan akan dibangun di sekitar stasiun kereta untuk menguatkan posisi bangunan ini sebagai pusat dari pembangunan kota baru Wuhan.