1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Pembibitan kelapa sawit merupakan langkah permulaan yang sangat menentukan keberhasilan penanaman di lapangan, sedangkan bibit unggul merupakan modal besar dari perusahaan untuk mencapai produktivitas dan mutu minyak kelapa sawit yang tinggi. Untuk memperoleh bibit yang benar-benar baik, sehat, dan seragam harus dilakukan sortasi yang ketat (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2008).

Pertumbuhan bibit kelapa sawit yang berkualitas, sangat diperlukan pemupukan, hal ini berhubungan dengan bibit kelapa sawit memiliki pertumbuhan yang sangat cepat sehingga membutuhkan hara yang cukup (Gusniwati et al., 2012). Pemupukan perlu dilakukan secara efisien dan efektif, jika tanaman kelapa sawit kelebihan dosis pupuk maka tanaman kelapa sawit akan keracunan, jika kekurangan maka tanaman kelapa sawit akan mengalami kekurangan unsur hara yang menyebabkan pertumbuhan terhambat dan penurunan produksi (Hartono et al., 2013).

Usaha budidaya tanaman ramah lingkungan adalah usaha budidaya yang dilakukan dengan prinsip tidak merusak lingkungan dan mencemari lingkungan terkait dengan aspek pemanfaatan sumber daya alam, pembuangan limbah dan keamanan lingkungan sekitarnya. Pengelolaan budidaya tanaman ramah lingkungan yang diwujudkan dalam penerapan konsep pengelolaan yang tepat adalah jalan keluar dalam mewujudkan usaha tani yang ramah lingkungan (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2007)

Jamur pelarut fosfat merupakan salah satu mikroorganisme tanah yang mempunyai kemampuan melepaskan ikatan P dan berperan dalam melarutkan P yang tidak tersedia menjadi tersedia, sehingga dapat digunakan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang dan meningkatkan penyerapan P, sehingga dapat meningkatkan

2

ketersediaan unsur P terutama pada tanah-tanah masam. Selain itu mikroorganisme pelarut P ini akan menghasilkan asam-asam organik yang mampu mengkhelat Al, Fe, Ca, dan Mg membentuk komplek organometal yang stabil dan P menjadi tersedia bagi tanaman dan sebagai pelarut fosfat anorganik yaitu sebesar 104 – 106 sel/g tanah dan sebagian besar pada daerah perakaran, serta mampu memacu pertumbuhan tanaman karena menghasilkan zat pengatur tumbuh dan menahan penetrasi patogen akar, hemat energi, dan tidak mencemari lingkungan (Raharjo, dkk. 2007).

Pupuk hayati dapat didefinisikan sebagai inokulan berbahan aktif organisme hidup yang berfungsi untuk menambat hara tertentu atau memfasilitasi tersedianya hara dalam tanah bagi tanaman (Simanungkalit, 2006)

1.2. Urgensi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan dengan harapan mampu mencari jalan keluar dalam mengatasi penggunaan tanah ultisol yang miskin unsur hara dengan melakukan penambahan pupuk hayati dan Beberapa jamur pelarut fosfat. Untuk menaikan serapan hara P oleh tingginya sifat asam dalam tanah ultisol.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian jamur Talaromyces Pinophilus dan Aspergillus Terreus terhadap pertumbuhan vegetative dan serapan hara P bibit kelapa sawit ( Elaeis guineensis Jacq ).

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk hayati terhadap pertumbuhan penyerapan unsur hara P pada bibit kelapa sawit ( Elaeis guineensis Jacq ).

3

3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi jamur Talaromyces Pinophilus dan Aspergillus Terreus dan pupuk hayati terhadap pertumbuhan vegetative dan serapan hara P bibit kelapa sawit ( Elaeis guineensis Jacq ).

1.4. Target Temuan

Penelitian ini di harapkan mampu menemukan perlakuan yang terbaik dalam pemberian pupuk hayati dan Beberapa jamur pelarut fosfat dapat memberikan hasil yang berbeda pada fase pertumbuhan vegetatif dan serapan hara P bibit kelapa sawit serta menemukan apakah kombinasi pemberian pupuk hayati dan Beberapa jamur pelarut fosfat mampu berpengaruh secara nyata dalam pertumbuhan bibit kelapa sawit dan serapan hara P.

1.5. Kontribusi

Penelitin ini di harapkan bermanfaat sebagai sumber informasi dalam pembibitan kelapa sawit dengan menggunakan pupuk hayati dan Beberapa jamur pelarut fosfat, maupun kombinasi dari keduanya terhadap pertumbuhan vegetatif bibit kelapa sawit pada media tanah ultisol.

4 BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Morfologi Tanaman Kelapa Sawit

Kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon. Tingginya dapat mencapai 24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak. Buahnya kecil dan apabila masak, berwarna merah kehitaman. Daging buahnya padat. Daging dan kulit buahnya mengandungi minyak. Minyak itu digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, dan lilin. Ampasnya dimanfaatkan unruk makanan ternak, khususnya sebagai salah satu pembuatan makanan ayam. Sedangkan tempurungnya digunakan sebagai bahan bakar arang.

Taksonomi tanaman kelapa sawit : Kingdom : Plantae Divisio : Tracheophyta Kelas : Angiospermae Ordo : Cocoideae Family : Palmae Genus : Elaeis

Spesies : Elaeis guineensis Jacq Sumber : Lubis (2008).

2.1.1 Akar

Akar tanaman kelapa sawit berfungsi sebagai penyerap unsur hara dalam tanah dan respirasi tanaman. Selain itu, akar tanaman kelapa sawit juga berfungsi sebagai penyangga berdirinya tanaman sehingga mampu menyokong tegaknya tanaman pada ketinggian yang mencapai puluhan meter ketika tanaman sudah berumur 25 tahun. Akar tanaman kelapa sawit tidak berbuku, ujungnya runcing, dan berwarna

5

putih atau kekuningan. Tanaman kelapa sawit berakar serabut. Perakarannya sangat kuat karena tumbuh kebawah dan kesamping membentuk akar primer, sekunder, tersier dan kuarter (Fauzi, et al., 2012).

2.1.2 Batang

Batang tanaman kelapa sawit tumbuh lurus dan Tidak memiliki cabang dikarenakan tidak memiliki kambium. Pada batang terdapat pangkal pelepah-pelepah daun yang melekat kukuh dan sukar terlepas, walaupun daun telah kering dan mati. Pada tanaman tua, pangkal pelepah yang masih tertinggal pada batang akan terkelupas sehingga kelihatan batang kelapa sawit berwarna hitam beruas (Sunarko, 2014). 2.1.3 Daun

Tanaman kelapa sawit memiliki daun yang menyerupai bulu burung atau ayam. Anak-anak daun (foliage leaflet) tersusun berbasis dua sampai ke ujung daun. Ditengah-tengah setiap anak daun terbentuk lidi sebagai tulang anak daun. Pada pangkal pelepah daun terdapat duri-duri atau bulu-bulu halus sampai kasar. Panjang pelepah daun mencapai kurang lebih 7,5-9 m. Jumlah anak daun pada tiap pelepah antara 200- 400 helai (Adi, 2013).

2.1.4 Bunga

Bunga kelapa sawit merupakan tanaman berumah satu (monocotil). Artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat dalam satu tandan. Rangkaian bunga jantan terpisah dengan bunga betina. Setiap rangkaian bunga muncul dari pangkal pelepah daun (ketiak daun). Setiap ketiak daun hanya menghasilkan satu infloresen (bunga majemuk). Rangkaian bunga terdiri dari batang poros dan cabang-cabang meruncing yang disebut spikelet. Jumlah spikelet dalam rangkaian dapat mencapai 200 buah. Batang poros bunga jantan lebih panjang dibandingkan dengan bunga betina, tetapi jumlah spiliketnya hampir sama. Jumlah bunga tiap spiliket pada bunga jantan lebih banyak, yaitu 700-1.200 buah (Fauzi, et al., 2012).

6 2.1.5 Buah

Tandan buah tumbuh di ketiak daun. Daun kelapa sawit setiap tahun tumbuh sekitar 20 – 40 helai. Semakin tua umur kelapa sawit, pertumbuhan daunnya semakin sedikit, sehingga buah yang terbentuk 6 semakin menurun. Meskipun demikian, tidak berarti hasil produksi minyaknya menurun. Hal ini disebabkan semakin tua umur tanaman, ukuran buah kelapa sawit akan semakin besar dan kadar minyak yang dihasilkan akan semakin tinggi (Sastrayono, 2003).

2.2.Teknis Pembibitan Kelapa Sawit

Pembibitan kelapa sawit merupakan langkah permulaan yang sangat menentukan keberhasilan penanaman di lapangan, sedangkan bibit unggul merupakan modal besar dari perusahaan untuk mencapai produktivitas dan mutu minyak kelapa sawit yang tinggi. Untuk memperoleh bibit yang benarbenar baik, sehat, dan seragam, harus dilakukan sortasi yang ketat (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2008).

2.2.1. Tahap Pembibitan

Sistem pembibitan yang banyak dipakai sekarang adalah pembibitan satu tahap (single stage nursery) atau dua tahap (double stage nursery). Pada satu tahap kecambah langsung ditanam di dalam kantong plastik besar. Sedangkan pada pembibitan dua tahap kecambah ditanam dan dipelihara dulu dalam kantong plastik kecil selama 3 bulan, yang disebut juga tahap pembibitan pendahuluan (pre nursery), selanjutnya bibit dipindahkan pada kantong plastik besar selama 9 bulan. Tahap terakhir ini disebut juga sebagai pembibitan utama (main nursery) (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2008).

2.2.2. Lokasi Pembibitan

Pemilihan lokasi pembibitan merupakan salah satu hal penting untuk kemudahan pelaksanaan pembibitan dan keberhasilan perawatan bibit serta menekan biaya transportasi pindah bibit ke lapangan. Lokasi pembibitan akan berkaitan dengan

7

kemudahan penggunaan air, pengawasan, dan kemudahan untuk memperoleh tanah isian polibag (Guntoro, 2010).

Beberapa syarat penentuan lokasi pembibitan sebagai berikut : Tanah / arealnya rata / datar

Dekat dengan sumber air dan airnya tersedia sepanjang masa pembibitan. Dekat dengan areal yang akan ditanami. Hal ini berguna untuk

meminimumkan biaya angkutan bibit dan sekaligus menghindari kerusakan selama transportasi.

Drainasenya baik, areal tidak tergenang. Aman dari gangguan hama.

2.2.3.Penyiraman

Air merupakan kebutuhan yang sangat mutlak diperlukan bagi tanaman.Bibit disaram 2 kalidalam sehari yaitu pagi dan sore. Tetapi apabila terjadi hujan dan curah hujan mencapai lebih dari 8 mm maka penyiraman tidak dilakukan (Guntoro, 2010).

Pada pembibitan awal (pre nursery) kebutuhan tiap bibit adalah sekitar 0,11 liter, 0,2 liter, dan 0,3 liter/hari, berturut-turut untuk bibit umur 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Pada pembibitan utama (main nursery) kebutuhan tersebut meningkat sesuai pertambahan umur bibit kelapa sawit menjadi sekitar 1 liter, 2 liter dan 3 liter/hari untuk bibit berumur 0 –3 bulan, 3 –6 bulan, dan 6 –9 bulan (Mangoensoekarjo dan Semangun, 2008).

2.2.4.Pemupukan

Pemberian pupuk pada bibit sangat jelas memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan namun, jika pemebrian berlebihan akan berpengaruh menekan pertumbuhan. Interaksi antara unsur N, P, K sangat nyata berbeda dan bibit sangat peka terhadap perubahan perimbangan antara unsur-unsur. (Lubis, 2008)..

8 2.3. Jamur Pelarut Fosfat

2.3.1 Talaromyces Pinophilus

T. pinophilus atau Penicilium merupakan jenis jamur yang mampu bertindak sebagai pelarut fosfat, yang mampu melarutkan senyawa – senyawa fosfat yang sukar larut menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman dengan menghasilkan asam – asam organik sehingga ketersedian P menjadi lebih cepat. (Artha 2013) Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan pada paragraf di atas, untuk menaikan rendahnya ketersedian hara P didalam tanah, maka pada penelitian ini di gunakan Mikoriza dan T. pinophilus.

Berdasarkan penelitian Sembiring (2015) dilihat dari pengamatan P -tersedia perlakuan jamur pelarut fosfat (T. pinophilus) menunjukan bahwa dengan aplikasi jamur pelarut fosfat dapat meningkatkan P - tersedia bila dibanding dengan tanpa aplikasi, peningkatan P tersedia sebesar 56 %. Perlakuan jamur pelarut fosfat tidak berpengaruh nyata terhadap serapan p tanaman, tetapi dengan aplikasi jamur pelarut fosfat dapat meningkatkan serapan P tanaman. Pada parameter produksi tanaman perlakuan (T.pinophilus) lebih tinggi bila dibanding dengan perlakuan yang lainnya makamengalami peningkatan 28.89 % lebih tinggi bila dibandingkan dengan kontrol.

2.3.2 Aspergilus Terreus

Menurut Sembiring aplikasi jamur pelarut fosfat dan bahan orrganik dapat meningkatkan serapan P dan pertumbuhan tanaman kentang ditanah andisol yang terkena dampak letusan Gunung Sinabung. Penelitian ini mengevaluasi tipe tipe unggul dari mikroorganisme larut andisol di daerah sinabung. Fosfat untuk meningkatkan ketersediaan P, serapan hara dan produksi kentang

9 2.4. Pupuk Hayati

2.4.1 Pupuk Hayati Rhizoculant

Menurut Simanungkalit (2007), pupuk hayati merupakan mikroorganisme hidup yang diberikan ke dalam tanah sebagai inokulan untuk membantu tanaman memfasilitasi atau menyediakan unsur hara tertentu bagi tanaman. Akhir-akhir ini banyak diproduksi pupuk organik dan pupuk hayati alternatif yang telah beredar di masyarakat, serta banyak dijual di toko-toko pertanian. Pupuk hayati alternatif telah beredar dan digunakan masyarakat mengindikasikan bahwa pupuk hayati memiliki prospek yang baik dalam pengembangan usahatani untuk dijadikan alternatif dalam pengelolaan hara ramah lingkungan. Penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati tertentu ditengarai mampu mensubstitusi penggunaan pupuk buatan >50% pada usahatani tanaman pangan/ hortikultura dan efektif meningkatkan produktivitas tanaman.

Cara pembuatan pupuk hayati Dengan cara isolasi

Isolasi dari bahan tanah ataupun akar tanaman, dari tanah dan akar tanaman selanjutnya dilakukan pemurnian, setelah pemurnian dilaksanakan seleksi dan pengujian ,jika hasil pengujian baik dan maksimal maka bahan siap di Kemas (siap digunakan).

Fungsi pupuk hayati

Terdapat dua peran utama pupuk hayati dalam budidaya tanaman, yakni sebagai pembangkit kehidupan tanah (soil regenerator), penyubur tanah kemudian tanah dan penyedia nutrisi tanaman (Feeding the soil that feed the plant). Mikroorganisme yang terdapat dalam pupuk bekerja dengan cara:

10

Penambat zat hara yang berguna bagi tanaman. Beberapa mikroorganisme berfungsi sebagai penambat N, tanpa bantuan mikroorganisme tanaman tidak bisa menyerap nitrogen dari udara. Beberapa berperan sebagai pelarut fosfat dan penambat kalium

Aktivitas mikroorganisme membantu memperbaiki kondisi tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi.

Menguraikan sisa-sisa zat organik untuk dijadikan nutrisi tanaman.

Mengeluarkan zat pengatur tumbuh yang diperlukan tanaman sperti beberapa jenis hormon tumbuh.

Menekan pertumbuhan organisme parasit tanaman. Pertumbuhan mikroorganisme baik akan berkompetisi dengan organisme patogen, sehingga kemungkinan tumbuh dan berkembangnya organisme patogen semakin kecil. 2.4.2 Vermi Kompos

Vermes berasal dari bahasa latin yangberarti cacing dan vermicomposting adalah pengomposan dengan cacing, agar menghasilkan casting (Manaf, dkk.2009). Casting merupakan kotoran cacing yang mengandung lebih banyak mikroorganisme, bahan organik, dan juga bahan anorganik dalam bentuk yang tersedia bagi tanaman dibandingkan dengan tanah itu sendiri, sedangkan vermicultur eadalah budidaya terhadap cacing tanah.

Bahan yang Diperlukan dalam Pembuatan Pupuk Kompos Vermikompos

Wadah yang akan dijadikan tempat tinggal cacing atau kerap disebut dengan worm bin. Tak perlu bingung, kamu bisa memilih wadah yang terbuat dari karet, kayu, atau plastik asalkan tidak terbuat dari bahan logam. Ban bekas atau kotak kayu juga boleh kamu gunakan.

Selanjutnya, kumpulkan sampah organik berupa dedaunan, sisa sayuran, buah, dan sebagainya. Yang pasti, sampah yang kamu pilih tersebut

11

hanyalah berupa sampah hayati, bukan sampah dari hewan seperti tulang ikan, tulang ayam, keju, susu,kulit telur, dan sejenisnya.

Cacing tanah jenis Lumbricus sp. Kamu bisa mendapatkan jenis cacing ini toko-toko khusus alat pertanian atau peternakan.

Bubur kertas. Bahan ini terbuat dari serpihan kertas yang dicampur dengan air sehingga membentuk tekstur menyerupai bubur.

Karung goni yang berfungsi untuk menutup wadah cacing. Langkah Pembuatan Pupuk Kompos Vermikompos

Lubangi wadah yang akan digunakan sebagai tempat cacing pada bagian dasar dan samping untuk memastian sirkulasi udara dapat cacing peroleh. Letakkan bubur kertas yang telah kamu buat dibagian dasar wadah cacing.

Bubur kertas ini berfungsi untuk menjaga kelembaban diwadah cacing, suatu kondisi yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang cacing. Berikan sampah organik dari tumbuhan yang telah kamu siapkan pada

wadah yang telah diberi cacing. Janganlah terlalu banyak dalam pemberian sampah. Berilah sedikit terlebih dahulu sampah tersebut lalu tambahkan lagi bubur kertas di atasnya. Tunggu beberapa hari untuk melihat hasilnya. Jika terlihat berhasil, tambahkan lagi sampah dan bubur kertas di atasnya. Lalu tutup wadah tersebut dengan karung goni.

Tunggulah langkah ketiga sampai beberapa hari, misalnya saja 3 hari. Lihatlah pada waktu selama 3 hari tersebut apakah terlihat kompos yang mulai terbentuk atau belum. Jika iya, kamu bisa menambahkan sampah lagi, dan lakukan proses ketiga dan keempat sampai berulang-ulang sampai jumlah pupuk yang kamu butuhkan cukup banyak

Setelah jumlah pupuk yang kamu dapatkan sudah lebih dari cukup, ambillah pupuk tersebut pupuk yang siap digunakan akan berwarna hitam dan tidak berbau. Terakhir, aplikasikan pupuk kompos vermikompos tersebut pada tanaman yang hendak kamu rawat. Itulah cara membuat pupuk Kompos Vermikompos.

12 BAB 3

METODE PENELITIAN 3.1.Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di lahan STIP-AP LPP Kampus Medan. Waktu penelitian di laksanakan dari bulan Februari– Juli 2019.

3.2.Rancangan Penelitian

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial, faktor pertama adalah Jamur dan faktor kedua adalah Pupuk Hayati. perlakuan dengan ulangan 3x.

Faktor I jamur dengan 4 taraf perlakuan yaitu: Beberapa jamur, dengan dosis

A0 : 0 ml / polibag

A1 : 10 ml Talaromyces Pinophilus / polibag A2 : 10 ml Aspergillus Terreus / polibag

A3 : 5 ml Talaromyces pinophilus +5 ml Aspergillus Terreus/ polibag Faktor II Pupuk Hayati 3 taraf perlakuan yaitu :

pupuk hayati, dengan dosis R 0 : 0 gr / polibag

R 1 : 100 gr Rhizoculant / polibag R 2 : 100 gr Vermi Kompos / polibag

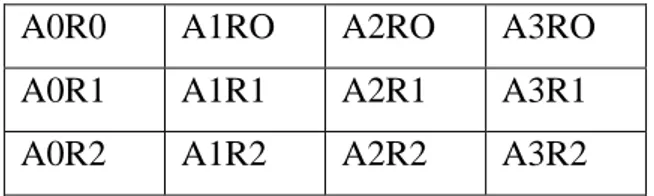

Sehingga diperloleh 12 kombinasi perlakuan yang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Kombinasi perlakuan yang diasumsikan.

A0R0 A1RO A2RO A3RO

A0R1 A1R1 A2R1 A3R1

13

Bibit yang dibutuhkan : 4 x 3 x 3 = 36 bibit Jumlah ulangan : 3 x ulangan Jumlah tanaman cadangan : 12 x 1 = 12 Jumlah bibit seluruhnya : 36+12 = 48 bibit

Model linear yang diasumsikan untuk Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial adalah :

Yi j k = μ + αi + βj + (αβ)ij + кk + εi j k Keterangan

Yi j k : hasil pengamatan utk faktor A taraf ke i, faktor B taraf ke j padakelompok ke k

Μ : nilai tengah umum

αi : pengaruh T. pinophilus pada taraf ke i βj : pengaruh mikoriza pada taraf ke j

(αβ)ij : pengaruh interaksi AB pada taraf ke i (dari faktor A), dan taraf ke j (dari faktor B ).

Кk : pengaruh kelompok / ulangan ke k

εi j k : pengaruh acak (galat percobaan) taraf ke i (T. pinophilus), taraf ke j (mikoriza) interaksi AB yang ke i dan ke j

3.3. Alat dan Bahan 3.3.1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, timbangan ukuran 20 kg, polibag ukuran 30 x 35 cm, cangkul, gembor, meteran kain, dan alat-alat lainnya yang medukung dalam pelaksanaan penelitian ini.

3.3.2. Bahan

Bahan-bahan dan alat yang digunakan pada penelitian ini adalah: Jamur Talaromyces Phinopillus, Aspergillus Terreus dan Pupuk Hayati (Rhizoculant), Vermi Kompos, Tanah Ultisol 10 kg/polibag, pupuk Rp (Rock Phospate), Bibit

14

tanaman kelapa sawit berumur 3 bulan dari PPKS, Polibag, bambu, Jaring paranet dan Mulsa.

3.4. Tahapan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

3.4.1. Persiapan Areal

Areal penelitian yang dipilih bertopografi datar, dekat dengan sumber air, drainase yang baik, mudah di awasi dan berlokasi di kampus STIPAP Medan.

3.4.2. Pembuatan Naungan Pembuatan naungan dimulai dari pembuatan tiang naungan yaitu dengan menggunakan bambu setinggi kurang lebih 2 m dan jarak antar tiang 3 m, kemudian setelah tiang naungan terpasang dilanjutkan dengan pemasangan atap naungan yaitu dengan menggunakan paranet.

3.4.3. Media Tanam

Persiapan media tanam tanah ultisol di ayak dan diisi ke dalam polibag ukuran 40 x 50 cm. dan beri pupuk Rp dengan dosis 10 gram/polybag, pupuk Rhizoculant dan Vermi Kompos secara bersamaan.

3.4.4. Persiapan Bibit

Bibit dipesan sesuai jumlah kebutuhan yang akan diperlukan, bibit yang dipilih adalah bibit dari PPKS, bibit diletakkan dekat areal penelitian selama kurang lebih 3 hari agar bibit lebih bisa beradaptasi dan mengurangi stres pada saat dipindahkan ke polibeg, setelah bebrapa hari bibit dimasukkan ke polibeg.

3.4.5. Pengaplikasian Jamur Aplikasi T. pinophilus dan A.Terrus.

Pengaplikasian T. pinophilus dan A.Terrus. di lakukan 1 minggu setelah penanaman bibit kelapa sawit dengan tujuan memberikan kesempatan bagi bibit kelapa sawit

15

untuk beradaptasi dari fase pemindahan yang telah di lakukan. Aplikasi T. pinophilus dan A. terreus di lakukan dengan cara membuka sedikit bagian pangkal batang hingga terlihat sedikit bagian perakaran kemudian di tuangka T. pinophilus begitu juga dengan A. terreus di siramkan pada daerah perakaran yang telah di buka terlebih dahulu. Aplikasi di lakukan pada pagi hari.

3.4.6. Penyiraman

Penyiraman dilakukan setiap hari pada pagi dan sore dengan menggunakan gembor.

3.4.7 Penyiangan

Penyiangan dilakukan secara manual dengan cara mencabut rumput-rumput yang tumbuh di dalam polibag, sekaligus menggemburkan tanah. Rotasi penyiangan tergantung pada pertumbuhan gulma yang tumbuh di polibag.

3.5. Parameter Pengamatan

Beberapa hal yang perlu diamati adalah :

1. Tinggi Bibit (cm) interval 1 bulan : Tinggi bibit diukur dari batas leher akar sampai ke ujung daun tertinggi, pengukuran dilakukan dengan Penggaris. 2. Jumlah Daun (helai) interval 1 bulan : Jumlah daun dihitung dengan cara

mengitung semua daun yang telah membuka sempurna dan masih segar. Selain itu, juga dihitung daun yang telah pecah lidi.

3. Lilit Batang (cm) interval 1 bulan : Lilit batang diukur dengan menggunakan meteran kain pada dari pangkal batang.

4. Berat kering dan berat basah : Dilakuakan diakhir penelitian.

5. Analisa Kadar Hara P dan Serapan Hara P untuk mengetahui berapa persen Beberapa jamur pelarut fosfat dengan dosis yang telah di aplikasikan, , analisa kadar hara dilakukan pada akhir penelitian dengan menggunakan analisa laboratorium. Pengamatan ini dilakukan di laboratorium PT. Socfin Indonesia (Socfindo).

16 3.6. Bagan Alur Penelitian

Persiapan Areal Penelitian

Pembuatan Plot Penelitian

Pengisian Polybeg

Penanaman Bibit Kelapa Sawit

Pemberian Aplikasi

Pemeliharaan

Pengukuran dan Pengolahan Data

Pembuatan Laporan Penelitian