KEAWETAN ALAMI BERDASARKAN UJI LABORATORIUM

PADA KAYU AKASIA (

Acacia mangium

Willd.)

UMUR 5, 6, DAN 7 TAHUN

M. AKHYAR AZID

DEPARTEMEN HASIL HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Keawetan Alami Berdasarkan Uji Laboratorium pada Kayu Akasia (Acacia mangium Willd.) Umur 5, 6, dan 7 Tahun adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, April 2016 M. Akhyar Azid NIM E24100007

ABSTRAK

M. AKHYAR AZID. Keawetan Alami Berdasarkan Uji laboratorium pada Kayu Akasia (Acacia mangium Willd.) Umur 5, 6, dan 7 Tahun. Dibimbing oleh LINA KARLINASARI dan ARINANA.

Acacia mangium merupakan salah satu jenis tanaman fast growing spesies yang banyak digunakan mulai dari keperluan alat rumah tangga, kayu konstruksi hingga untuk industri pulp dan kertas. Tanaman ini termasuk kategori tanaman cepat tumbuh yang pemanfaatannya mulai dari usia muda. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji keawetan alami kayu akasia umur 5, 6, dan 7 tahun dari tiga posisi batang yaitu pangkal, tengah, dan ujung terhadap serangan rayap tanah. Penelitian dilakukan pada jenis Acacia mangium ini mengacu pada metode JIS K 1571-2004 berdasarkan uji laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kayu akasia rentan terhadap serangan rayap tanah dan tergolong ke dalam kelas awet IV (empat) berdasarkan Standar Nasional Indonesia 01-7207-2014. Berdasarkan mortalitas dan kehilangan berat contoh uji kayu akasia dari umur 5, 6, dan 7 tahun tersebut berbeda tidak nyata.

Kata kunci: Acacia mangium, cepat tumbuh, posisi, rayap tanah, umur, uji laboratorium

ABSTRACT

M. AKHYAR AZID. Natural Durability Based on Laboratory Tests on Wood Acacia (Acacia mangium Willd.) Age 5, 6, and 7 years old. Supervised by LINA KARLINASARI and ARINANA.

Acacia mangium is one of the fast growing plant species widely used, such as for household utilization, wood construction as well as for the pulp and paper industry. These can be used from a young age. This research aims to test the natural durability of Acacia mangium wood aged 5, 6, and 7 years old from three height positions of stem i.e. base, middle, and top on subterranean termite attack against. The test effected to a laboratory test based on JIS K 1571-2004 method. The results showed that the Acacia wood is susceptible on subterranean termite attack and classified into durable class IV (four) based on national standards of Indonesia (SNI) 01-7207-2014. Based on mortality and loss of weight of the test sample of Acacia wood from 5, 6, and 7 years old were not significant difference each other. Keywords: Acacia mangium, age, fast growing species, laboratory test, position, subterranean termites

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada

Departemen Hasil Hutan

KEAWETAN ALAMI BERDASARKAN UJI LABORATORIUM

PADA KAYU AKASIA (

Acacia mangium

Willd.) UMUR 5, 6,

DAN 7 TAHUN

M. AKHYAR AZID

DEPARTEMEN HASIL HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

N%N4S 2@+=F,S &P&J7S45,S&A$G B37S0,S !:AK;C)O8S>$S ,44%S 5NCS %9S *N9S 5S S S S 2*QAS R-%S .H'LN1N,S <4'*S 6S '5"/5"/9(SS 9((4S N4NIS /S '5"/5"/9(S S

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang dilaksanakan sejak bulan April 2015 ini berjudul Keawetan Alami Berdasarkan Uji laboratorium pada Kayu Akasia (Acacia mangium Willd.) Umur 5, 6, dan 7 Tahun. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr Lina Karlinasari, SHut, MSc, FTrop dan Ibu Arinana, SHut, MSi selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada saya hingga penelitian ini bisa terselesaikan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Ir Edhi Sandra, MSi selaku dosen penguji dan Bapak Prof Dr Ir Sucahyo Sadiyo MS selaku ketua sidang. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kedua orang tua Bapak Nazaruddin Azid dan Ibu Jamilah Ramud yang dengan tulus dan ikhlas membesarkan dan mendidik kelima anak-anaknya. Serta keempat adik-adik saya Nazri Amir, Nazwan Aldin, Harbin Khairi, Muhammad Rifki Hanan dan kerabat yang telah memberikan doa dan dukungannya.

Disamping itu, penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Anhari dari Laboraratorium Rayap Departemen Hasil Hutan, Bambang Burhanuddin, SSi; Yafet Eleanore, Ssi; Fauzan Fahrussiam, SHut, Msi; Novan Danuwihardi, SHut; Lugas Luhur Pambudi, Aldisfa Nasir, SHut; Yusuf Zawawi, SHut; Anugerah Manggala Putera, Aditya Agung Prabowo, Rahmatullah, Linggom Sahat Martua Simanjuntak, Spi; Puri Dermawan, Ssi; yang telah membantu selama pengumpulan data. Serta kawan-kawan penghuni Pondok Anugerah, kawan-kawan THH dan Fahutan 47.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, April 2016 M. Akhyar Azid

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 1 Tujuan Penelitian 1 Manfaat Penelitian 1 METODE 2Waktu Dan Tempat Penelitian 2

Alat Dan Bahan 2

Prosedur dan Analisis Data 2

HASIL DAN PEMBAHASAN 5

Suhu Dan Kelembaban 5

Sifat Fisis Kayu 7

Kehilangan Berat (Weight Loss) 9

Mortalitas 11

Kerusakan Contoh Uji 12

SIMPULAN DAN SARAN 14

DAFTAR PUSTAKA 14

LAMPIRAN 17

DAFTAR GAMBAR

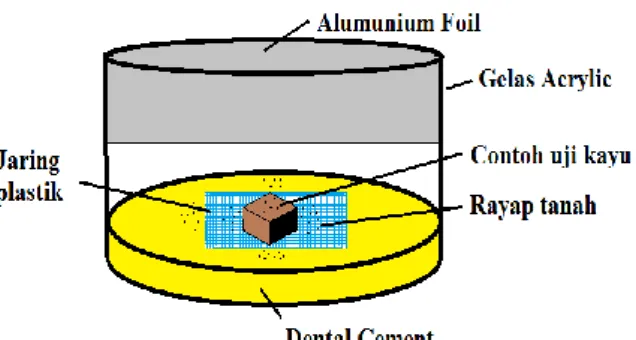

1 Wadah pengujian contoh uji terhadap serangan rayap tanah dengan

metode JIS K 1571-2004 3

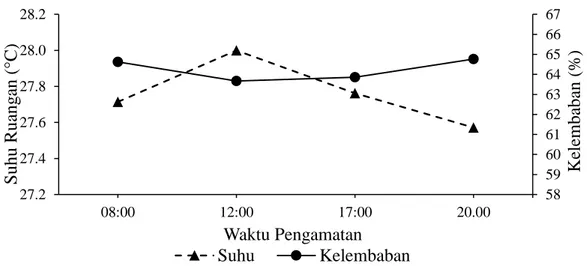

2 Rata-rata suhu dan kelembaban kondisi ruang uji selama 21 hari

pengujian 6

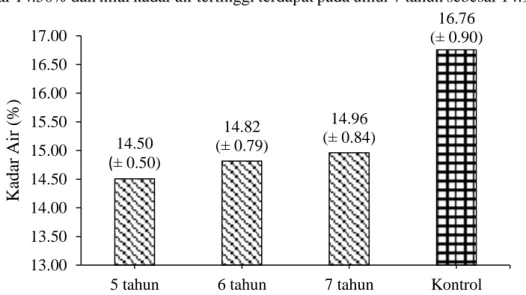

3 Rata-rata suhu dan kelembaban setiap waktu pengujian 6 4 Kadar air contoh uji kayu akasia pada umur 5, 6, dan 7 tahun serta

kayu pinus 7

5 Kerapatan contoh uji kayu akasia pada umur 5, 6, dan 7 tahun serta

kayu pinus 8

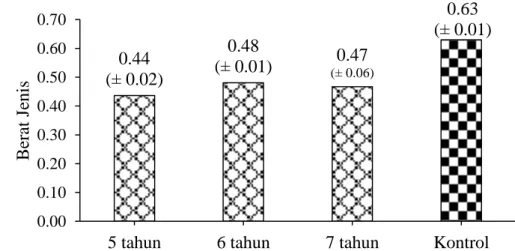

6 Berat jenis contoh uji kayu akasia pada umur 5, 6, dan 7 tahun serta

kayu pinus 8

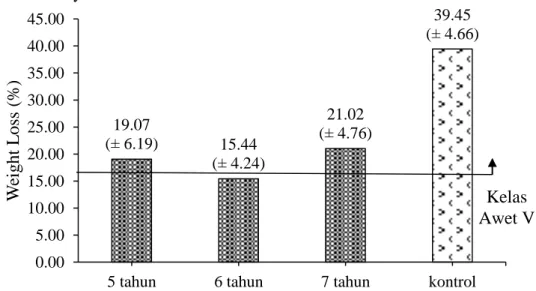

7 Kehilangan berat contoh uji kayu akasia tingkat umur (5, 6, dan 7

tahun) 9

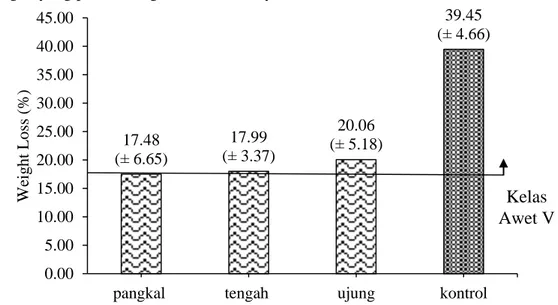

8 Kehilangan berat contoh uji kayu akasia pada posisi batang pohon

(pangkal, tengah dan ujung) 10

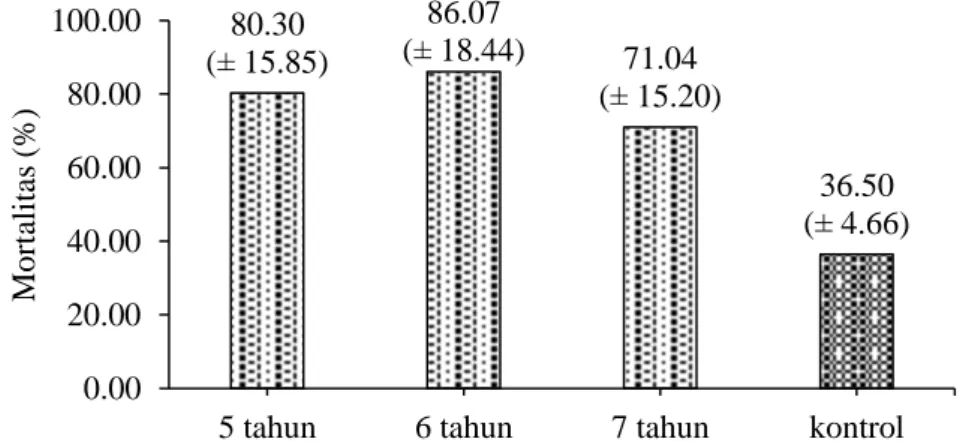

9 Mortalitas rayap contoh uji kayu akasia pada tingkat umur (5, 6, dan

7 tahun) 11

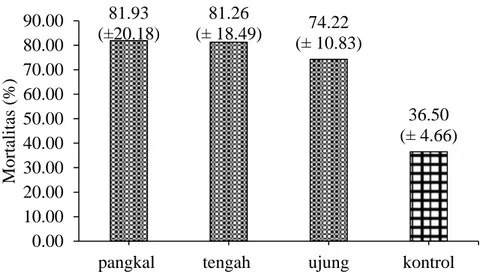

10 Mortalitas rayap contoh uji kayu akasia pada posisi batang pohon

(pangkal, tengah, dan ujung) 12

11 Contoh uji kayu akasia umur 5 tahun yang telah dimakan rayap tanah

selama proses pengujian 13

12 Contoh uji kayu akasia umur 6 tahun yang telah dimakan rayap tanah

selama proses pengujian 13

13 Contoh uji kayu akasia umur 7 tahun yang telah dimakan rayap tanah

selama proses pengujian 14

DAFTAR LAMPIRAN

1 Analisis ragam kehilangan berat (weight loss) dan mortalitas rayap 17

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akasia atau Acacia mangium Willd. Merupakan salah satu jenis pohon yang dikembangkan untuk hutan tanaman industri (HTI) di Indonesia. Jenis ini termasuk tanaman cepat tumbuh (fast growing species) dan dapat beradaptasi dengan baik pada kondisi lahan yang rendah tingkat kesuburannya, seperti pada lahan marginal dengan pH rendah, tanah berbatu serta tanah yang telah mengalami erosi (Leksono dan Setyaji 2003).

Mandang dan Pandit (1997) melaporkan bahwa kayu akasia memiliki kekuatan yang cukup tinggi dengan berat jenis rata-rata 0.61 (0.43 – 0.66) dan tergolong kedalam kelas kuat II-III. Pemanfaatan kayu akasia antara lain untuk keperluan bahan kontruksi ringan hingga berat dan berbagai perkakas rumah tangga.

Selain sifat mekanis yang cukup tinggi, perhatian terhadap sifat keawetan alami kayu akasia penting dikaji lebih dalam. Keawetan alami kayu adalah daya tahan alami suatu jenis kayu terhadap organisme perusak kayu, seperti fungi, serangga dan penggerek laut (Martawijaya 1996). Sifat keawetan suatu jenis kayu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pemanfaatan dan tindakan pengawetan saat dijadikan sebagai keperluan bahan baku (Muslich dan Rulliaty 2011).

Salah satu kelemahan kayu cepat tumbuh adalah kualitas kayunya yang rendah. Hal ini karena proses perkembangan sel masih didominasi oleh sel-sel muda yang belum stabil dan pembentukan zat ekstraktif masih sangat rendah. Oleh karena itu, pemanfaatan kayu muda memerlukan pertimbangan atas sifat kualitas yang dihasilkannya. Salah satu sifat yang menjadi pertimbangan penting adalah sifat keawetan alami kayu. Penelitian-penelitian terkait tentang keawetan alami kayu akasia selama ini belum secara spesifik dilakukan terutama terkait pengujian keawetan alami kayu akasia pada berbagai tingkat umur kayu muda. Penelitian ini dilakukan untuk memperkaya informasi tentang keawetan alami kayu akasia sehingga menjadi lebih lengkap.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji keawetan alami kayu akasia umur 5, 6, dan 7 tahun terhadap serangan rayap tanah berdasarkan uji laboratorium.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi sifat keawetan kayu untuk umur pohon yang muda khususnya kayu akasia (Acacia mangium Willd.). Dengan diketahuinya sifat keawetan kayu maka akan sangat membantu pengguna untuk menentukan tindakan-tindakan pengawetan yang tepat terkait pemanfaatan kayunya.

2

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Persiapan hingga pengujian penelitian dilakukan selama 7 bulan, mulai pada bulan April hingga November 2015 di Laboratorium Sifat Fisis dan Laboratorium Rayap, Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Alat dan Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kayu akasia (Acacia mangium) umur 5, 6, dan 7 tahun, kayu pinus (Pinus merkusii) sebagai contoh uji kontrol, alkohol 70%, kapas dan rayap tanah (Coptotermes curvignatus). Kayu akasia yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari BKPH Parung Panjang, KPH Bogor, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Pada masing-masing umur kayu akasia digunakan 3 bagian pohon yaitu pangkal, tengah, dan ujung dengan ulangan masing-masing sebanyak tiga kali yang diambil pada selang ± 2 m dari posisi ketinggian dasar. Alat-alat yang digunakan adalah gergaji, termometer, higrometer, gelas akrilik, dental cement, oven, desikator, alumunium foil, jaring plastik, kaliper, dan timbangan dengan ketelitian 0.001 gram.

Prosedur dan Analisis Data

Pengujian Keawetan Alami Kayu Terhadap Serangan Rayap Tanah

Wadah pengujian keawetan alami kayu akasia disajikan pada Gambar 1 yang mengacu pada metode JIS K 1571-2004. Contoh uji berupa balok kecil tipis dibuat dengan ukuran (2.00 x 2.00 x 1.00) cm3. Sebelum diumpankan ke rayap terlebih

dahulu seluruh contoh uji dikeringkan menggunakan oven pada suhu (60±2) ºC selama 48 jam. Kemudian contoh uji tersebut didiamkan di dalam desikator ±15 menit agar kondisi contoh uji menjadi stabil dan contoh uji ditimbang untuk menentukan berat awalnya (W1). Sebelum pengujian seluruh alat-alat yang digunakan dibersihkan dengan alkohol 70% untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri dan fungi. Setiap satu contoh uji dimasukkan ke dalam gelas akrilik yang didasarnya telah diberikan dental cement berikut jaring plastik sebagai alas contoh uji. Pengumpanan contoh uji pada rayap dilakukan dengan memasukkan 150 ekor rayap tanah pekerja dan 15 ekor rayap prajurit ke dalam gelas akrilik lalu wadah ditutup dengan alumunium foil yang telah diberi lubang kecil. Pada pengujian laboratorium seluruh wadah ditempatkan dalam ruang gelap dan sunyi selama 21 hari atau 3 minggu. Kayu kontrol pinus diperlakukan sama dengan pengujian keawetan kayu untuk kayu akasia. Jumlah kayu kontrol adalah 4 buah sebagai ulangan pengujian.

3

Gambar 1 Wadah pengujian contoh uji terhadap serangan rayap tanah dengan metode JIS K 1571-2004

Setelah 3 (tiga) minggu, seluruh contoh uji dikeluarkan dari wadah dan dibersihkan kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu (60±2) ºC selama 48 jam. Seluruh contoh uji dikeluarkan dari oven dan didiamkan didalam desikator ±15 menit dan ditimbang beratnya sebagai berat akhirnya (W2). Penentuan nilai kehilangan berat contoh uji dilakukan dengan persamaan sebagai berikut:

WL (%) = W1 – W2

W1 ×100 Keterangan :

WL = Weight loss atau kehilangan berat (%) W1 = Berat kering kayu sebelum pengumpanan (g) W2 = Berat kering kayu setelah pengumpanan (g)

Berdasarkan kehilangan berat maka SNI 01-7207-2014 membagi kualitas kelas awet disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Klasifikasi ketahanan kayu terhadap rayap tanah SNI 01-7207-2014

Kelas Ketahanan Penurunan berat (%)

I Sangat tahan < 3.5

II Tahan 3.5 – 7.40

III Sedang 7.50 – 10.80

IV Buruk 10.90 – 18.90

V Sangat buruk > 18.90

Rayap yang masih terdeteksi hidup diakhir pengujian, dihitung untuk menentukan mortalitas rayap. Penentuan nilai mortalitas dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

MR (%)= D

150 ×100

Keterangan :

MR = Mortalitas rayap D = Jumlah rayap mati

4

Sifat Fisis Kayu

Kadar Air

Contoh uji lain yang berukuran sama dengan contoh uji untuk pengujian keawetan alami diambil dari masing-masing umur kayu akasia (5, 6, dan 7 tahun) berikut dengan masing-masing posisi pada batang pohon yaitu pangkal, tengah, dan ujung. Contoh uji tersebut ditimbang beratnya (BA) kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan suhu (103±2) ºC selama 48 jam. Setelah proses pengeringan selesai contoh uji tersebut didiamkan didalam desikator ±15 menit lalu ditimbang kembali untuk mengetahui berat akhirnya (BKT). Perhitungan kadar air dilakukan dengan persamaan berikut:

KA (%) = BA-BKT

BKT ×100 Keterangan :

KA = Kadar Air (%) BA = Berat awal (g)

BKT = Berat akhir setelah dioven menggunakan suhu (103±2) ºC (g)

Kerapatan dan Berat Jenis

Dalam pengujian kerapatan dan berat jenis, contoh uji yang digunakan sama dengan contoh uji untuk kadar air. Nilai kerapatan diperoleh dari hasil penimbangan berat awal sebelum pengeringan (BA) dan mengukur volume contoh uji (VA) dengan menggunakan kaliper pada ketiga dimensinya (p, l, dan t). Berat jenis diperoleh dari berat akhir (BKT) contoh uji setelah pengeringan menggunakan oven dengan suhu (103±2) ºC selama 48 jam (BKT) dan pengukuran volume pada ketiga dimensi contoh uji (VA). Penentuan kerapatan dan berat jenis dihitung dengan persamaan berikut : ρ = BAVA BJ = BKT VA /ρ air Keterangan : ρ = Kerapatan (g/cm3) BA = Berat awal (g) BJ = Berat jenis

BKT = Berat akhir setelah dioven menggunakan suhu (103±2) ºC (g) VA = Volume awal (cm3)

ρ air = 1 g/cm3

Suhu dan Kelembaban

Pengukuran suhu dan kelembaban ruangan dilakukan untuk mengetahui kondisi ruangan pengujian. Pengukuran suhu dan kelembaban dilakukan setiap hari selama proses pengujian selama 21 hari, pada pagi, siang, sore, dan malam hari dengan menggunakan termometer dan higrometer. Termometer dan hygrometer ditempatkan di ruangan pengujian lalu diletakkan di atas meja dan berada dekat wadah pengujian contoh uji. Pengukuran pagi hari dilakukan pada pukul 08.00, siang hari pada pukul 12.00, sore hari pada pukul 17.00, dan malam hari pada pukul 20.00.

5

Analisis Data

Analisa data untuk kehilangan berat (weight loss) dan mortalitas rayap dari contoh uji kayu akasia dilakukan berdasarkan rancangan percobaan factorial dengan 2 faktor yaitu faktor A variasi umur dan faktor B posisi bagian pohon. Mode rancangan percobaan yang digunakan adalah :

Yijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + εijk

Keterangan:

Yijk : Nilai respon pada taraf ke-i faktor variasi umur kayu dan taraf ke-j faktor posisi batang.

Μ : Rataan umum

αi : Pengaruh variasi umur taraf ke-i βj : Pengaruh posisi bagian pohon taraf ke-j i : variasi umur

j : posisi kayu batang pohon mangium

(αβ)ij : Pengaruh interaksi antara faktor variasi umur pada taraf ke-i dan posisi bagian pohon yang digunakan pada taraf ke-j

Εijk : Kesalahan percobaan pada faktor variasi umur pada taraf ke-i dan posisi bagian pohon yang digunakan pada taraf ke-j yang menyebar normal N (0,σ2)

Analisis sidik ragam dilakukan pada selang kepercayaan 95% untuk mengetahui pengaruh perlakuan variasi umur dan bagian batang pohon terhadap pengamatan weight loss dan mortalitas. Jika berdasarkan hasil analisis ragam ditemukan faktor yang berpengaruh nyata terhadap parameter yang diuji maka dilakukan analisis lanjutan menggunakan analisis perbandingan berganda Duncan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suhu dan Kelembaban

Suhu dan kelembaban rata-rata keseluruhan selama proses pengujian sebesar 27.76 °C dan 64.23%. Hasil pengukuran suhu dan kelembaban rata-rata harian disajikan pada Gambar 2. Rata-rata suhu harian tertinggi yang didapat dari hasil pengamatan proses pengujian terjadi pada hari ke-4, 8, dan ke-16 yaitu sebesar 28.25 °C. Suhu harian terendah terjadi pada hari ke-13 sebesar 27.25 °C. Kelembaban harian tertinggi terjadi pada hari ke-18 sebesar 66% dan nilai kelembaban harian terendah terjadi pada hari ke-1 dan ke-4 yaitu sebesar 61%.

Hasil pengukuran suhu dan kelembaban rata-rata berdasarkan waktu pengamatan disajikan pada Gambar 3. Rata-rata suhu tertinggi berdasarkan waktu pengamatan terjadi pada siang hari (pukul 12:00) sebesar 28 °C. Suhu terendah terjadi pada malam hari (pukul 20.00) sebesar 27.57 °C. Kelembaban tertinggi berdasarkan waktu pengamatan terjadi pada malam hari (pukul 20:00) sebesar 64.76% sedangkan kelembaban terendah terjadi pada siang hari yaitu pukul 12:00 sebesar 63.67%.

6

Gambar 2 Rata-rata suhu dan kelembaban kondisi ruang uji selama 21 hari pengujian

Gambar 3 Rata-rata suhu dan kelembaban setiap waktu pengujian

Kelembaban dan suhu merupakan faktor yang secara bersama-sama mempengaruhi perubahan perkembangan, aktivitas, dan perilaku rayap. Nandika et al. (2003) menjelaskan bahwa pada sebagian besar serangga memiliki kisaran suhu optimum adalah 15 °C hingga 38 °C. Rayap yang berbeda genera atau berbeda jenis dari genera yang sama dapat memiliki toleransi suhu yang berbeda. Suhu dan kelembaban mempengaruhi kadar air kayu yang diperlukan rayap tanah dalam bertahan hidup, berkembang biak, dan mencerna makanan. Akan tetapi kondisi kadar air yang diperlukan rayap tanah bukan merupakan kondisi yang secara permanen dipenuhi oleh air karena kondisi lembab yang tinggi akan menghambat aktivitas makan rayap (Hunt dan Garrat 1986).

Selain itu, suhu dan kelembaban juga mengakibatkan pertumbuhan fungi (jamur). Menurut Zabel dan Morrel (1992), kisaran suhu yang optimal untuk kebanyakan fungi (jamur) penghuni kayu yaitu 15 °C hingga 45 °C. Rayap tertarik terhadap senyawa yang terdapat pada kayu yang terserang jamur khususnya jamur

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 27.2 27.4 27.6 27.8 28.0 28.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ke lemba ba n (% ) S uhu R ua ng an ( o C) Hari Ke-Suhu Kelembaban 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 27.2 27.4 27.6 27.8 28.0 28.2 08:00 12:00 17:00 20.00 Ke lemba ba n (% ) Suhu Rua ng an (° C ) Waktu Pengamatan Suhu Kelembaban

7 pelapuk, bahkan bau dari jamur juga dapat merangsang rayap untuk makan dan membuat liang kembara. Nandika dan Tambunan (1989) menyatakan kayu yang lapuk oleh fungi lebih kaya akan senyawa bernitrogen sehingga dengan memakan kayu yang lapuk oleh fungi yang sesuai, rayap akan mendapatkan makanan dengan gizi yang lebih baik.

Sifat Fisis Kayu

Kadar Air

Kadar air merupakan banyaknya air yang terdapat dalam kayu yang dinyatakan dalam persen terhadap kering tanurnya. Kadar air dari masing-masing contoh uji pada tingkat umur (5 tahun, 6 tahun, dan 7 tahun) secara berurutan yaitu 14.50%, 14.82%, dan 14.96% (Gambar 4). Nilai kadar air terendah pada umur 5 tahun sebesar 14.50% dan nilai kadar air tertinggi terdapat pada umur 7 tahun sebesar 14.96%.

Gambar 4 Kadar air contoh uji kayu akasia pada umur 5, 6, dan 7 tahun serta kayu pinus

Pada penelitian ini perbedaan umur pohon contoh uji hanya 1 tahun. Seluruh contoh uji umur pohon 5, 6, dan 7 tahun diduga masih dalam kondisi kayu muda atau juvenil. Menurut Jackson dan Megraw (1986), umumnya kayu muda memiliki kemampuan mengikat air dalam jumlah yang lebih banyak. Rata-rata kadar air contoh uji sebesar 14%. Kadar air ini merupakan kadar air kesetimbangan (KAK) atau kering udara sesuai dengan kondisi lingkungan wilayah Dramaga Bogor dengan suhu dan kelembaban masing-masing sebesar 27 ºC dan 80% (Alam 2016).

Bowyer et al. (2007) mengungkapkan bahwa kadar air segar dalam satu pohon bervariasi tergantung tempat tumbuh dan umur pohon. Kadar air kayu akan berubah sesuai dengan kondisi iklim tempat kayu tersebut berada akibat dari perubahan suhu dan kelembaban. Kasim et al. (2003) menyebutkan kadar air berhubungan dengan proporsi kayu gubal dan kayu juvenil. Sel-sel kayu gubal mempunyai fungsi fisiologis yaitu menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun untuk proses fotosintesis sehingga banyak mengandung air. Sementara itu kayu juvenil adalah kayu yang terbentuk saat awal pertumbuhan dimana proses pembelahan selnya masih sangat aktif.

14.50 (± 0.50) 14.82 (± 0.79) 14.96 (± 0.84) 16.76 (± 0.90) 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 15.50 16.00 16.50 17.00

5 tahun 6 tahun 7 tahun Kontrol

K ada r A ir ( % )

8

Kerapatan dan Berat Jenis

Kerapatan dan berat jenis merupakan sifat yang paling sederhana untuk menilai sifat mekanis kayu (Bowyer et al. 2007). Kerapatan kayu sangat ditentukan oleh kadar air, struktur kayu, zat ekstraktif, dan komposisi kimia kayu sementara berat jenis utamanya dipengaruhi oleh tebal-tipis dinding sel (Tsoumis 1991).

Kerapatan dan berat jenis masing-masing contoh uji disajikan pada Gambar 5 dan 6.

Gambar 5 Kerapatan contoh uji kayu akasia pada umur 5, 6, dan 7 tahun serta kayu pinus

Rataan kerapatan dan berat jenis kayu akasia muda umur 5, 6, dan 7 tahun masing-masing sebesar ± 0.5 g/cm3 dan ± 0.45. Selisih umur yang kecil sebesar 1 tahun menunjukkan sifat fisis kerapatan dan berat jenis yang seragam. Hal ini diduga karena proporsi dan kondisi sel kayu yang relatif sama yaitu dalam kondisi kayu juvenil.

Penelitian Basri dan Wahyudi (2013) pada kayu jati cepat tumbuh (JPP) bahwa kerapatan kayu umur 5 dan 7 tahun tidak berbeda secara nyata (0.56 g/cm3 dan 0.58

g/cm3) yang disebabkan oleh masa kayu yang seluruhnya merupakan kayu juvenil. Kayu juvenil memiliki ciri-ciri BJ dan kekuatan rendah karena memiliki dinding sel yang tipis, lingkaran tumbuh yang lebih besar dan sel-sel kayu akhir yang sedikit (Bowyer et al. 2007).

Gambar 6 Berat jenis contoh uji kayu akasia pada umur 5, 6, dan 7 tahun serta kayu pinus 0.50 (± 0.02) 0.55 (± 0.01) (± 0.06)0.54 0.74 (± 0.01) 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80

5 tahun 6 tahun 7 tahun Kontrol

Ke ra pa tan (g /cm 3) 0.44 (± 0.02) 0.48 (± 0.01) (± 0.06)0.47 0.63 (± 0.01) 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

5 tahun 6 tahun 7 tahun Kontrol

B

er

at

9 Variasi kerapatan dan berat jenis kayu dijelaskan oleh Josza (1998). Berat jenis akan meningkat dengan peningkatan jumlah umur pohon dan juga akan meningkat dari bagian empulur ke daerah dekat kulit. Hal ini terkait dengan penambahan ukuran dinding sel yang semakin tebal. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi variasi BJ atau kerapatan yaitu jenis kayu, umur/diameter pohon, tempat tumbuh, letak dalam batang, kelembaban, kadar air dan suhu (Abdurachman dan Hadjib 2001). Sementara itu kayu kontrol pinus memiliki kerapatan dan berat jenis yang lebih tinggi dibanding contoh uji pada tingkat umur dan posisi batang pohon yaitu sebesar 0.74 g/cm3 dan 0.63.

Kehilangan Berat (Weight Loss)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehilangan berat terbesar terjadi pada contoh uji kontrol yaitu sebesar 39.45%. Sementara itu kehilangan berat contoh uji kayu akasia berkisar antara 15.44% sampai dengan 21.02%. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 7. Berdasarkan Gambar 7 nilai rata-rata kehilangan berat terendah terdapat pada contoh uji kayu akasia umur 6 tahun sebesar 15.44% dan nilai rata-rata kehilangan berat tertinggi terdapat pada contoh uji kayu akasia umur 7 tahun sebesar 21.03%. Kehilangan berat merupakan indikator suatu contoh uji terserang oleh organisme perusak yang dapat mempengaruhi mutu atau kualitas kayu tersebut dinyatakan dalam satuan persen (Nandika dan Tambunan 1989).

Perbedaan nilai kehilangan berat ini diduga kayu akasia umur 6 tahun memiliki kerapatan dan berat jenis sedikit lebih tinggi dari kayu akasia umur lainnya yang didapat dari data pengujian sifat fisis kayu akasia umur 5, 6, dan 7 tahun. Kerapatan dan berat jenis yang lebih tinggi memberikan pengaruh terhadap kekerasan kayu yang menyebabkan rayap lebih sukar memakan kayu. Nilai kehilangan berat yang dialami contoh uji kayu akasia umur 5, 6, dan 7 tahun ini menandakan bahwa kayu akasia rentan terhadap serangan rayap tanah begitu juga dengan kayu pinus sebagai kontrol yang mengalami kehilangan berat paling tinggi diantara semuanya.

Gambar 7 Kehilangan berat contoh uji kayu akasia tingkat umur (5, 6, dan 7 tahun) 19.07 (± 6.19) 15.44 (± 4.24) 21.02 (± 4.76) 39.45 (± 4.66) 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

5 tahun 6 tahun 7 tahun kontrol

W eig ht L oss (% ) Kelas Awet V

10

Menurut Wong et al. (1998) nilai kehilangan berat kayu akasia mencapai 23% pada pengujian secara lapangan. Sementara menurut Jusoh et al. (2014) bahwa kayu akasia (Acacia mangium Willd.) rentan terhadap serangan rayap tanah dan mengalami kehilangan berat paling tinggi sebesar 19.4% terkecuali jenis akasia hibrida yang mengalami kehilangan berat paling rendah sebesar 8.4%. Selain itu kayu akasia umur (5, 6, dan 7 tahun) memiliki kehilangan berat satu setengah kali lebih rendah dibanding kayu kontrol pinus. Hal ini dikarenakan kayu akasia tergolong kedalam jenis kayu daun lebar (hardwood) sedangkan pinus tergolong kedalam kayu daun jarum atau (softwood). Secara umum jenis hardwood memiliki kadar zat ekstraktif yang lebih tinggi dibandingkan pada softwood. Lebih lanjut Wistara

et al. (2002) menyatakan bahwa umumnya semakin tinggi kandungan zat ekstraktif

dalam kayu, maka keawetan alami kayu cenderung meningkat dan umur kayu memiliki hubungan yang positif dengan keawetan kayu.

Gambar 8 Kehilangan berat contoh uji kayu akasia pada posisi batang pohon (pangkal, tengah, dan ujung)

Pada Gambar 8 menunjukkan nilai kehilangan berat contoh uji kayu akasia berdasarkan posisi pangkal, tengah, dan ujung secara berurutan yakni 17.48%, 17.99%, dan 20.06%. Nilai rata-rata kehilangan berat terendah terdapat pada bagian pangkal sebesar 17.48% sedangkan nilai rata-rata kehilangan berat tertinggi terdapat pada bagian ujung sebesar 20.06%. Perbedaan nilai kehilangan berat pada masing – masing contoh uji ini menandakan bahwa contoh uji kayu akasia pada bagian ujung lebih rentan terhadap serangan rayap tanah dibandingkan bagian pangkal dan tengah. Menurut Ikhsani et al. (2015) kandungan lignin dan zat ekstraktif pada bagian pangkal dan tengah kayu yang lebih tinggi dibandingkan komponen selulosa dan hemiselulosa menyebabkan struktur dinding sel menjadi kuat dan sulit dimasuki sehingga ketahanan kayu terhadap rayap lebih tinggi dibandingkan bagian ujung. Selulosa merupakan komponen kimia yang paling utama sebagai bahan makanan rayap.

Hasil analisis sidik ragam (α = 5%) menunjukkan umur, posisi, dan interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap nilai kehilangan berat (Lampiran 1). Hasil ini menunjukkan ketertarikan rayap terhadap sumber makanan berdasarkan umur (5, 6, dan 7 tahun) dan posisi batang (pangkal, tengah, dan ujung) hampir

17.48 (± 6.65) 17.99 (± 3.37) 20.06 (± 5.18) 39.45 (± 4.66) 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

pangkal tengah ujung kontrol

We ig ht Loss (% ) Kelas Awet V

11 sama dan menunjukkan bahwa kayu akasia umur (5, 6, dan 7 tahun) tegolong rentan terhadap serangan rayap tanah. Selain itu kayu kontrol pinus yang mengalami kehilangan berat satu setengah kali lebih besar dari kayu lainnya sebesar 39.45% menunjukkan ketertarikan rayap terhadap kayu pinus lebih tinggi dibanding kayu akasia. Kayu pinus merupakan kayu yang sangat digemari oleh rayap dan diduga kandungan ekstraktif kayu pinus merupakan sumber daya tarik rayap untuk datang atau bersifat attractant.

Seperti yang diungkapkan Bignell et al. (2000) rayap merupakan serangga pemakan kayu (xylophagus) atau bahan-bahan yang terdiri dari selulosa. Di negara-negara subtropis jenis kayu seperti pinus, maple, dan sugi merupakan kesukaannya.

Nilai sifat fisis yang lebih tinggi tidak mempengaruhi daya tahan kayu terhadap organisme perusak khususnya rayap melainkan jumlah zat ekstraktif yang bersifat toksik yang terdapat dalam kayu tersebut. Berdasarkan kehilangan berat yang dihasilkan kayu akasia umur 5 dan 7 tahun termasuk dalam kelas awet V, sedangkan umur 6 tahun masuk dalam kelas awet IV. Sementara itu, kayu pinus tergolong kedalam kelas awet V dan masuk kategori sangat buruk. Klasifikasi kelas awet ini mengacu pada SNI 01-7207-2014.

Mortalitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai mortalitas rayap berdasarkan tingkat umur (5, 6, dan 7 tahun) sebesar 80.30%, 86.07%, dan 71.04%. Nilai rata-rata mortalitas rayap terendah pada tingkat umur terdapat pada kayu akasia umur 7 tahun sebesar 71.04% dan tertinggi berada pada bagian tengah sebesar 86.07%. Kayu kontrol pinus mengalami kehilangan berat lebih besar dari contoh uji kayu akasia, yakni sebesar 36.50%. Selengkapnya tersaji pada Gambar 9.

Nilai mortalitas yang tinggi pada contoh uji menunjukkan rendahnya daya tarik rayap terhadap contoh uji, sehingga mengalami kondisi lapar dan mati. Hasil tersebut sesuai dengan Sukadaryati (2006) yang menunjukkan mortalitas rayap tanah pada kayu akasia sebesar 56.8%. Mortalitas merupakan angka kematian rayap yang diamati pada proses pengujian, angka mortalitas yang cukup tinggi berbanding lurus dengan keawetan alami suatu kayu (Bignell et al. 2010). Nandika et al. (1996) menyatakan bahwa keawetan alami kayu ditentukan oleh jenis dan banyaknya zat ekstraktif yang bersifat racun terhadap organisme perusak kayu yang jumlahnya bervariasi menurut jenis kayu, umur pohon, dan posisi dalam batang.

Gambar 9 Mortalitas rayap contoh uji kayu akasia pada tingkat umur (5, 6, dan 7 tahun) 80.30 (± 15.85) 86.07 (± 18.44) 71.04 (± 15.20) 36.50 (± 4.66) 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00

5 tahun 6 tahun 7 tahun kontrol

Mor tal it as ( % )

12

Gambar 10 Mortalitas rayap contoh uji kayu akasia pada posisi batang pohon (pangkal, tengah, dan ujung)

Pada Gambar 10 menunjukkan bahwa nilai mortalitas secara berturut-turut pada posisi batang pohon (pangkal, tengah, dan ujung) sebesar 81.93%, 81.26%, dan 74.22%. Nilai mortalitas terendah terdapat pada bagian ujung sebesar 74.22%. Hal ini didukung oleh nilai kehilangan berat yang dialami bagian ujung merupakan nilai yang paling tinggi. Sedangkan nilai mortalitas tertinggi terdapat pada bagian pangkal sebesar 81.93% dan didukung dengan nilai kehilangan berat yang dialami bagian pangkal merupakan nilai terendah. Semakin rendah mortalitas rayap yang menyerang contoh uji, maka diindikasikan bahwa zat ekstraktif yang bersifat toksik pada contoh uji tersebut juga sedikit, sehingga kehilangan berat yang terjadi pun semakin tinggi.

Hasil analisis sidik ragam berdasarkan dua faktor dengan selang kepercayaan 95% menunjukkan bahwa umur, posisi, dan interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap nilai mortalitas (Lampiran 2). Hasil ini menunjukkan contoh uji kayu akasia umur (5, 6, dan 7 tahun) memiliki jumlah kandungan zat ekstraktif yang hampir sama besar, sehingga jumlah kematian rayap tanah yang menyerang kayu hampir sama atau tidak berbeda nyata.

Selain itu, kayu kontrol pinus mengalami mortalitas satu setengah kali lebih rendah dari kayu akasia umur (5, 6, dan 7 tahun) dan didukung dengan data kehilangan berat yang dialami kayu kontrol pinus merupakan kehilangan berat yang paling tinggi dari kayu akasia umur (5, 6, dan 7 tahun). Sehingga dapat diduga kandungan ekstraktif pada kayu kontrol pinus lebih bersifat attractant (sumber daya tarik rayap) dibanding kayu akasia umur (5, 6, dan 7 tahun). Selain itu diduga sifat cannibalism (sifat rayap untuk memakan individu sejenis yang lemah dan sakit) lebih menonjol dari pada sifat necropaghy (sifat rayap untuk memakan bangkai yang masih segar) pada rayap tersebut ketika berada dalam keadaan kekurangan makanan atau tidak ada pilihan makanan lain (Tarumingkeng 1971).

Kerusakan Contoh Uji

Pengamatan kerusakan contoh uji kayu akasia masing-masing umur dilakukan pada bagian pohon yang berbeda yaitu pangkal, tengah, dan ujung. Gambar 11 menunjukkan kerusakan kayu akasia pada umur 5 tahun. Kerusakan

81.93 (±20.18) 81.26 (± 18.49) 74.22 (± 10.83) 36.50 (± 4.66) 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

pangkal tengah ujung kontrol

Morta

li

tas (

%

13 tertinggi terjadi bagian pangkal dan terendah pada bagian ujung. Gambar 12 menunjukkan pengamatan kerusakan kayu akasia pada umur 6 tahun. Kerusakan tertinggi terjadi pada bagian tengah dan terendah pada bagian ujung. Sedangkan pada Gambar 13 menunjukkan contoh uji kayu umur 7 tahun yang mengalami kerusakan tertinggi berada pada bagian ujung dan terendah pada bagian tengah batang pohon.

Rata-rata bentuk serangan rayap terhadap keseluruhan contoh uji kayu akasia berada pada keseluruhan contoh uji. Tetapi hanya disebagian sisi saja yang mengalami kerusakan terparah. Bentuk gigitan atau pola makan rayap dimulai dari bagian sisi pinggir contoh uji dimana rayap mencari bagian yang kayu lebih mudah untuk digigit secara perlahan menuju bagian tengah kayu terlihat seperti membentuk liang-liang kembara yang difungsikan sebagai tempat tinggal rayap.

Gambar 11 Contoh uji kayu akasia umur 5 tahun yang telah dimakan rayap tanah selama proses pengujian

Gambar 12 Contoh uji kayu akasia umur 6 tahun yang telah dimakan rayap tanah selama proses pengujian

14

Gambar 13 Contoh uji kayu akasia umur 7 tahun yang telah dimakan rayap tanah selama proses pengujian

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengujian keawetan alami kayu akasia umur 5, 6, dan 7 tahun pada posisi batang pangkal, tengah, dan ujung terhadap serangan rayap tanah berdasarkan uji laboratorium menggunakan metode JIS K 1571-2004 menunjukkan bahwa baik mortalitas maupun kehilangan berat kayu akasia tidak berbeda nyata atau relatif sama antar perlakuan yang diuji. Dengan demikian kayu akasia umur 5, 6, dan 7 tahun tergolong kedalam kelas awet IV – V dan masuk kategori buruk berdasarkan Standar Nasional Indonesia.

Saran

Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai keawetan alami terhadap kayu akasia dengan umur lebih dari 7 tahun sehingga akan diketahui keawetan alami optimal dari kayu akasia.

DAFTAR PUSTAKA

Alam A. 2016. Keawetan Alami Kayu Akasia (Acacia mangium Willd.) Umur 5, 6, dan 7 Tahun Berdasarkan Uji Lapang [skripsi]. Departemen Hasil Hutan. Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.

Abdurachman, Hadjib N. 2001. Sifat Fisis dan Mekanis Kayu Andalan Setempat Jawa Barat. Prosiding Seminar Nasional IV Mapeki. Samarinda, 6-9 Agustus. pp II125-II135.

15 Basri E, Wahyudi I. 2013. Sifat Dasar Kayu Jati Plus Perhutani dari berbagai Umur dan Kaitannya dengan Sifat dan Kualitas Pengeringan. Jurnal Penelitian Hasil Hutan 3 (2):93-102.

Bignell DE, Eggleton P. 2000. Termites in Ecosistem. In: Abe T Bignell DE, Higashi M (eds). Termites: Evolution, sociality, symbioses, ecology. Kluwer, London.

Bignell DE, Roisin Y, Lo N. 2010. Biology of Termites: A modern synthesis. Springer, London.

Bowyer JL, Schmulsky R, Haygreen JG. 2007. Forest Product and Wood Science. : An Introduction. 5th Ed. Lowa State Press. USA.

[BSN] Standar Nasional Indonesia. 2014. Uji Ketahanan Kayu dan Produk Kayu Terhadap Organisme Perusak Kayu. SNI 01-7207-2014.

Hunt GM, Garratt GA. 1986. Pengawetan Kayu. Alih Bahasa: Mohammad Jusuf. Penerbit Akademika Pressindo. Jakarta.

Ikhsani H, Sulaeman R, Yoza D. 2015. Retensi dan Penetrasi Ekstrak Biji Pinang (Areca catechu L.) Sebagai Bahan Pengawet Nabati Kayu Mahang (Macaranga gigantea mull. Arg.) Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Jom Faperta Vol. 2 No. 1.

[JIS] Japanese Industrial Standard. 2004. Test Methods for Determining The Effectiveness of Wood Preservatives and their Performance Requirement. JIS K 1571-2004.

Jusoh I, Zaharin FA, Adam NS. 2014. Wood Quality of Acacia Hybrid and Second-Generation Acacia mangium. BioResource 9(1), 150-160.

Jozsa LA. 1998. Basic Wood Properties of Second-Growth Western Hemlock. Western Hemlock: British Columbia.

Kasim F, G Bahtiar, Z Coto. 2003. Sifat Fisis dan Mekanis Kayu Gmelina (Gmelina arborea) pada Berbagai Variasi Ketinggian dan Bagian Kayu. Prosiding Seminar Nasional VI Mapeki. 1-3 Agustus. Pp 98-110. Bukittinggi.

Leksono B, Setyaji T. 2003. Teknik Persemaian dan Informasi Benih Acacia mangium. Seri GN-RHL. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan. Yogyakarta.

Marry J, Megraw RA. 1986. Impact of Juvenile Wood on Pulp and Paper Products. Proceeding of Cooperative Technical Workshop of Juvenile wood. Forest Product Research Society. Madison, USA. pp. 75 - 81.

Mandang YI, Pandit IKN. 1997. Pedoman Identifikasi Kayu di Lapangan. Yayasan Porsea. Bogor.

Martawijaya A. 1996. Petunjuk Teknis Keawetan Kayu dan Faktor yang Mempengaruhinya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan dan Sosial Ekonomi Kehutanan. Bogor.

Muslich M, Rulliaty S. 2011. Kelas Awet 15 Jenis Kayu Andalan Setempat Terhadap Rayap Kayu Kering, Rayap Tanah dan Penggerek di Laut. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan. Bogor.

Nandika D, Tambunan B. 1989. Deteriorasi Kayu oleh Organisme Perusak. Bogor (ID) Pusat Antar Universitas IPB.

_________, Soenaryo, Saragih A. 1996. Kayu dan Pengawetan Kayu. Jakarta (ID): Dinas Kehutanan Jakarta.

16

Nandika D, Rismayadi Y, Diba F. 2003. Rayap: Biologi dan Pengendaliannya. Surakarta: Muhamadiyah University Press.

Panshin AJ, C dee Zeeuw. 1980. Text Book of Wood Technology. Volume I. Mc Graw-Hill Book co. New York. USA.

Sukadaryati. 2006. Potensi Hutan Rakyat di Indonesia dan Permasalahannya. Prosiding Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan. Bogor: Dept. Kehutanan. hlm 49-57.

Tarumingkeng RC. 1971. Biologi dan Pengenalan Rayap Perusak Kayu Indonesia. Laporan Penelitian Hasil Hutan. No. 138.

Tsoumis G. 1991. Science and Technology of Wood: Structure, Properties. Utilization. Van Nostrand Reinhold: New York.

Wistara IN, Rachmansyah R, Denes F, Young RA. 2002. Ketahanan 10 Jenis Kayu Tropis-Plasma CF4 Terhadap Rayap Kayu Kering (Cryptotermes cyanocephalus Light). Jurnal Teknologi Hasil Hutan Volume XV (2).

Wong AHH, Grace JK, Kirton KG. 1998. Termites Resistance of Malaysian and Exotic Wood with Plantation potential. Field Evaluation. IGR/WP 98-10298. Zabel RA dan Morrel JJ. 1992. Wood Microbiology: Decay and its Prevention.

17

LAMPIRAN

Lampiran 1 Analisis ragam kehilangan berat (weight loss) dan mortalitas rayap Analisis sidik ragam kehilangan berat (weight loss)

Sumber keragaman

Derajat

Bebas Rataan Kuadrat Fhitung Signifikasi

Umur 2 78.111 1.474 0.255

Posisi 2 31.000 0.585 0.567

umur * posisi 4 64.111 1.210 0.341

Galat 18 53.000

Total 27

Analisis sidik ragam mortalitas rayap Sumber Keragaman

Derajat

Bebas Rataan Kuadrat Fhitung Signifikasi

Umur 2 530.259 1.041 0.373

Posisi 2 141.815 0.278 0.760

umur * posisi 4 716.981 1.408 0.271

Galat 18 509.296

Total 27

Lampiran 2 Dokumentasi penelitian

18

(b) Persiapan rayap dan contoh uji

(c) Pengujian contoh uji terhadap rayap dalam wadah uji

19

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di kota Medan pada tanggal 7 Februari 1992, merupakan putera sulung dari pasangan Bapak Nazaruddin Azid dan Ibu Jamilah Ramud. Penulis menempuh pendidikan formal di TK Darul Falah Rantauprapat (1997-1998), SD N 118240 Sei Tawar (1998-2004), MTs Negeri Rantauprapat (2004-2007), dan SMA Negeri 2 Rantau Utara (2007-2010). Penulis kemudian melanjutkan studi di Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2010.

Selama menjadi mahasiswa di IPB penulis tergabung sebagai anggota dan pengurus di Perkumpulan Mahasiswa Pecinta Alam (LAWALATA-IPB). Aktif di Himpunan Mahasiswa Hasil Hutan (Himasiltan). Penulis mengikuti Lomba Lintas Alam Lembaga Kampus pada tahun 2013 dan meraih juara pertama.

Penulis melaksanakan Praktik Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) pada tahun 2012 di Papandayan-Sancang Timur, Jawa Barat. Praktik Pengelolaan Hutan (PPH) tahun 2013 di Hutan pendidikan Gunung Walat. Praktik Kerja Lapang (PKL) di PT. Kutai Timber Indonesia, Probolinggo, Jawa Timur. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Kehutanan di IPB, penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Keawetan Alami Berdasarkan Uji Laboratorium Pada Kayu Akasia (Acacia mangium Willd.)” yang dibimbing oleh Dr Lina Karlinasari SHut, MSc, FTrop, dan Arinana SHut, MSi.