BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

potensi daerah. Kemampuan daerah untuk melakukan otonomi diukur dengan melihat besarnya nilai PAD. Dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa dukungan dari pemerintah pusat atau propinsi.

Menurut Kuncoro (2004), ada lima penyebab utama rendahnya PAD yang menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap subsidi dari pusat, yaitu: 1. Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah; 2. Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama

yang paling produktif baik pajak langsung dan tak langsung, ditarik oleh pusat;

3. Kendati pajak daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan;

4. Bersifat politis, adanya kekhawatiran apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi maka aka nada kecenderungan terjadi desintegrasi dan separatisme;

5. Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

menambah beban masyarakat dan para investor. Namun, apabila pemerintah daerah terlambat untuk meningkatkan PAD maka semakin jauh harapan kemandirian daerah akan tercapai.

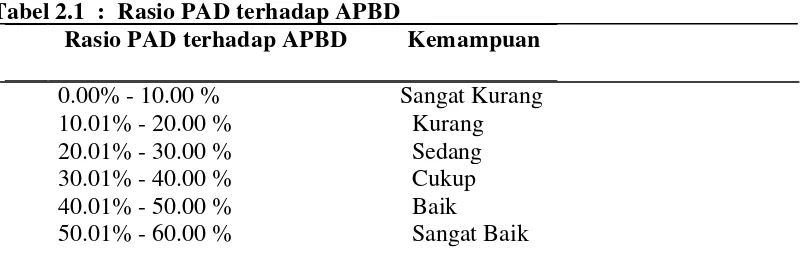

Aspek kemandirian dalam bidang keuangan diukur dengan desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah, yang dapat diketahui melalui rasio kontribusi PAD terhadap total APBD, serta rasio kontribusi DBH, DAU, dan DAK terhadap total APBD. Tim peneliti Fisipol UGM bekerjasama dengan Litbang Depdagri (dalam Munir, et. al., 2004) menentukan tolak ukur kemampuan daerah dilihat dari rasio PAD terhadap total APBD, sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Rasio PAD terhadap APBD

Rasio PAD terhadap APBD Kemampuan

0.00% - 10.00 % Sangat Kurang 10.01% - 20.00 % Kurang 20.01% - 30.00 % Sedang 30.01% - 40.00 % Cukup 40.01% - 50.00 % Baik

50.01% - 60.00 % Sangat Baik

Sumber : Badan Pusat Statistik Data diolah, 2011

Menurut Orbaningsih (2010) dalam upaya menggali potensi sumber-sumber PAD, beberapa variabel yang berpotensi meningkatkan PAD yaitu: 1. Kondisi struktur ekonomi dan sosial daerah. Seperti industri pengolahan,

2. Peningkatan cakupan penerimaan PAD. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, yaitu menambah obyek dan subjek pajak dan atau retribusi, meningkatkan besarnya penetapan, dan mengurangi tunggakan. Dengan demikian akan berpotensi dapat meningkatkan PAD.

3. Perkembangan PDRB per kapita riil. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (ability to pay) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kata lain,semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerahnya. Dengan demikian,berpotensi dapat meningkatkan PAD.

4. Pertumbuhan penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat, dan dapat berpotensi dapat meningkatkan PAD.Tetapi pertumbuhan penduduk mungkin tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proporsional.

5. Tingkat inflasi. Inflasi akan berpotensi dapat meningkatkan PAD, dimana untuk pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan atas tarif tetap maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.

7. Pembangunan baru. Adanya pembangunan-pembangunan baru, seperti pembangunan ruko, pembangunan pasar, pembangunan sub terminal, dan lain-lain, berpotensi dapat meningkatkan PAD.

8. Usaha baru. Adanya kegiatan usaha baru berpotensi dapat meningkatkan sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada.

9. Perubahan peraturan. Adanya peraturan-peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan atau retribusi, berpotensi dapat meningkatkan PAD.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157, sumber-sumber pendapatan daerah itu adalah berasal dari :

1. Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari : a. hasil pajak daerah,

b. hasil retribusi daerah,

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Dana perimbangan, dan

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Pajak

Pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor pertikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang N0. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badankepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

yang dengan demikian harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari masing-masing DPRD dari daerah yang bersangkutan sesuai dengan pelaksanaan asas demokrasi di tingkat pemerintahan daerah.

Dalam prakteknya tidak semua daerah dapat memungut seluruh pajak-pajak tersebut meskipun kewenangan telah dilimpahkan kepadanya. Adapun penyebab utama mengapa pajak-pajak daerah yang menjadi kewenangan daerah tidak dipungut oleh suatu daerah, pada umumnya disebabkan disebabkan karena objeknya tidak ada pada daerah tersebut, selain itu walaupun objeknya ada, namun hasil pungutan dianggap jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pemungutan itu, sehingga dapat menjadi beban bagi pemerintah daerah tersebut (Kaho,1982).

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, terdapat 16 jenis pajak daerah, terdiri atas 5 pajak provinsi, dan 11 pajak kabupaten/kota.

Pajak provinsi meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan

5. Pajak Rokok

Pajak kabupaten/kota meliputi: 1. Pajak Hotel

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir

8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Sarang Burung Walet

10.Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Retribusi menempati kedudukan yang sangat berarti bagi sumber keuangan daerah. Bagi pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota misalnya, pendapatan yang diperoleh dari hasil retribusi daerah terkadang lebih besar bila dibandingkan penerimaan dari sektor pajak daerah.

Goedart (1982) retribusi menurut Feldmann adalah: Penerimaan yang diperoleh penguasa publik dari rumah tangga swasta, berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan berhubungan dengan prestasi-prestasi yang diselenggarakannya atas usul dan untuk kepentingan rumah tangga swasta, dan prestasi-prestasi tersebut, karena berhubungan dengan kepentingan umum, secara khusus dilaksanakan sendiri oleh penguasa publik.

Adapun yang menjadi lapangan atau obyek retribusi daerah sesuai dengan ketentuan pasal 18 UU Nomor 34 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: 1. Retribusi Jasa Umum, yang dapat dikutip oleh setiap pemerintah daerah

berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. bersifat bukan pajak,

b. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi,

c. jasa tersebut member manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum,

d. jasa tersebut layak dikenakan retribusi,

e. retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya,

f. retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan

g. pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan /atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Retribusi jasa usaha, yang dapat dikutip setiap pemerintah daerah berdasarkan kriteria jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial, yang seyogjanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

a. perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan dalam rangka asas desentralisasi.

b. perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, dan

c. biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraaan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai oleh retribusi perijinan. Oleh sebab lapangan retribusi daerah beraneka ragam dan sangat dipengaruhi kualitas dari fasilitas atau sarana pelayanan yang disediakan oleh masing-masing pemerintah daerah, maka pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah ini mempunyai prospek yang cukup cerah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Halim (2004) menyebutkan bahwa jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

a. Bagian laba perusahaan milik daerah. b. Bagian lembaga keuangan bank.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Halim (2004) menyebutkan jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan b. Penerimaan jasa giro

c. Penerimaan bunga deposito

d. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

e. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/ kehilangan kekayaan daerah.

2.1.2 Belanja daerah

Istilah “belanja” pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di

bunga utang, subsidi, anggaran pengeluaran sektoral (Current Transfer), sumbangan dan bantuan.

Pengelompokan belanja daerah menurut Kepmendagri No. 29 tahun 2002 ini terdiri dari:

1. Belanja Administrasi Umum 2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan 3. Belanja Modal

Kemudian, berdasarkan peraturan yang baru yaitu Permendagri No.59 Tahun 2007 (Revisi atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), klasifikasi belanja dalam sistem anggaran diperbaiki. Berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2007 memberikan definisi belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi :

a. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:

2. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksud untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa tersebut mencakup belanja barang pakai habis, bahan/materai, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan sewa rumah/gedung/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

3. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

b. Belanja Tidak Langsung

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien, dan efektif pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip-prinsip manajemen belanja daerah secara cermat, konsisten dan berkelanjutan (Mahmudi, 2009). Sebagai alat untuk mengimplemantasikan kebijakan ekonomi, maka manajemen belanja daerah harus berorientasi untuk mewujudkan tujuan kebijakan ekonomi, yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Untuk menjaga stabilitas ekonomi menurut (Mahmudi, 2009) manajemen belanja daerah harus difokuskan pada pelaksanaan disiplin anggaran, sedangkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pemerataan maka manajemen belanja harus fokus pada efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran pada berbagai program pembangunan.

2.1.3 Pendapatan Perkapita

Salah satu komponen dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara pada suatu waktu tertentu (Sukirno, 2003). Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu.

Nilai pendapatan perkapita diperoleh dari membagi pendapatan nasional bruto atau pendapatan domestik bruto pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Dengan demikian, pendapatan perkapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu persamaan sebagai berikut (Sukirno, 2003):

b. Perkapita PDB = Pendapatan domestik bruto Jumlah penduduk

Pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk membayar pajak. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun, yang ditujukan dengan PDRB, baik atas harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai unit ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDRB perkapita adalah PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun dengan satuan rupiah.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat daripada permintaan akan produk-produk pertanian (Todaro, 2003).

pengeluaran pembangunan pemerintahannya. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut, sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang meningkat.

membayar pajak yang meningkat. Tinggi rendahnya pendapatan perkapita suatu daerah dapat dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya adalah banyaknya atau sedikitnya lapangan pekerjaan, perbedaan UMR tiap daerah, dan tingkat kemajuan dari daerah itu sendiri.

2.1.4. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus (Sukirno,2002). Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono,2000). Dari kutipan di atas diketahui bahwa inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (Excess Demand) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan.

Inflasi (inflation) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Dari pengertian tersebut maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, maka kenaikan harga yang sementara sifatnya tersebut tidak dapat dikatakan inflasi. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara.

Inflasi menurut parah tidaknya dibagi menjadi :

Didasarkan pada faktor-faktor penyebab inflasi maka ada tiga jenis inflasi yaitu: 1) inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation) dan 2) inflasi desakan biaya (cost-push inflation) 3) inflasi karena pengaruh impor (imported inflation). Inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation) atau inflasi dari sisi permintaan (demand side inflation) adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang diminta lebih besar dari pada barang yang ditawarkan maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan eko-nomi berjalan dengan pesat (full employment and full capacity). Dengan tingkat pertumbuhan yang pesat/tinggi mendorong peningkatan permintaan sedangkan barang yang ditawarkan tetap karena kapasitas produksi sudah maksimal sehingga mendorong kenaikan harga yang terus menerus.

Inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara

kontinue. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Inflasi dapat mengakibatkan perekonomian tidak berkembang. Sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi, Inflasi berdampak sebagai berikut: 1. Mendorong penanaman modal spekulatif

Inflasi mengakibatkan para pemilik modal cenderung melakukan spekulatif. Hal ini dilakukan dengan membeli rumah, tanah dan emas. Cara ini dianggap lebih menguntungkan daripada melakukan investasi yang produktif.

3. Menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa depan. Apabila gagal mengendalikan inflasi, akan berdampak terhadap ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya arah perkembangan ekonomi sulit untuk diramal. Keadaan semacam ini akan mengurangi kegairahan pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.

4. Menimbulkan masalah neraca pembayaran. Inflasi akan menyebabkan harga barang-barang impor lebih murah daripada harga barang yang dihasilkan di dalam negeri. Hal ini akan mengakibatkan impor berkembang lebih cepat daripada ekspor. Selain itu arus modal keluar negeri akan lebih banyak dibanding yang masuk ke dalam negeri. Keadaan ini akan mengakibatkan terjadinya defisit neraca pembayaran dan kemerosotan nilai mata uang dalam negeri.

Berdasarkan asal inflasi dapat dibedakan menjadi 2: 1. Domestik Inflation

Domestik inflation adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri misalnya karena defisit anggaran belanja dalam negeri.

2. Imported Inflation

Terdapat perbedaan antara penganut ekonomi sisi permintaan dengan ekonomi sisi penawaran hubungan antara inflasi dengan penerimaan pendapatan asli daerah. Apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga maka jumlah barang yang dapat dibeli oleh masyarakat niscaya akan mengalami perubahan pula (Rosyidi, 2002). Apabila inflasi meningkat masyarakat mencurahkan perhatian pada sumber daya riil dan mengurangi uang yang mereka pegang. Dalam suatu sistem perpajakan yang mengharuskan masyarakatnya membayar pajak lebih tinggi jika pendapatan nominal mereka meningkat secara otomatis inflasi akan meningkatkan tingkat pajak rata-rata masyarakat (Samuelson, 1994). Dengan semakin naiknya inflasi sistem pemungutan pajak menjadi berantakan, pemerintah sampai pada suatu keadaan yang mendorong untuk meningkatkan penerimaannya lebih besar (Dornbusch, 1993)

Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator. Menghitung inflasi dengan dasar CPI (Consumer Price Index) atau Indeks Harga Konsumen (IHK),

rumusnya adalah :

Inflasi= [(IHKn–IHKn-1)/IHKn-1]x100%

Pengertian: IHKn = IHK pada tahun/bulan tertentu IHKn-1 = IHK pada tahun/bulan sebelumnya

Di Indonesia statistik harga secara khusus statistik harga konsumen/retail dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks ini merupakan salah satu indikator ekonomi yang secara umum dapat menggambarkan tingkat inflasi/deflasi harga barang dan jasa.

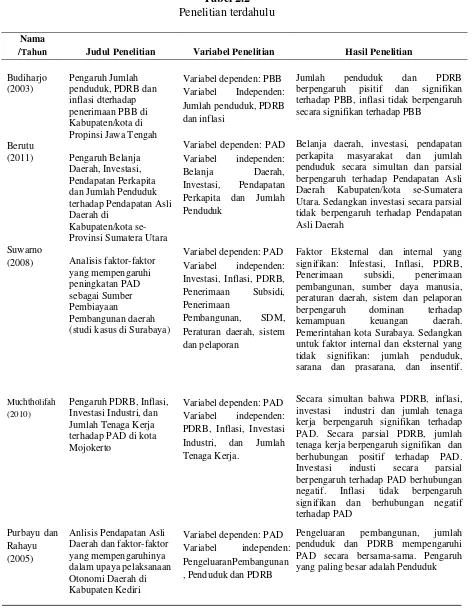

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah mencoba melakukan penelitian tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, diantaranya :

2. Berutu (2011) membuat kesimpulan bahwa belanja daerah, investasi, pendapatan perkapita masyarakat dan jumlah penduduk secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Sedangkan investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

3. Suwarno (2008) menyatakan bahwa faktor eksternal dan faktor internal berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya. Faktor eksternal berpengaruh dominan terhadap kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya. Faktor eksternal dan internal yang signifikan: investasi, inflasi, PDRB, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan. Sedangkan untuk faktor internal dan eksternal yang tidak signifikan: jumlah penduduk, sarana dan prasarana, dan insentif.

Tabel 2.2

Penelitian terdahulu

Nama

/Tahun Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian

Budiharjo berpengaruh pisitif dan signifikan terhadap PBB, inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PBB

Belanja daerah, investasi, pendapatan perkapita masyarakat dan jumlah penduduk secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Sedangkan investasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Faktor Eksternal dan internal yang signifikan: Infestasi, Inflasi, PDRB, Penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, sistem dan pelaporan berpengaruh dominan terhadap kemampuan keuangan daerah. Pemerintahan kota Surabaya. Sedangkan untuk faktor internal dan eksternal yang tidak signifikan: jumlah penduduk, sarana dan prasarana, dan insentif.

Secara simultan bahwa PDRB, inflasi, investasi industri dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara parsial PDRB, jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap PAD. Investasi industi secara parsial berpengaruh terhadap PAD berhubungan negatif. Inflasi tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap PAD