BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Personal Hygiene

2.1.1. Defenisi Personal Hygiene

Menurut Wartonah (2010), personal hygiene berasal dari bahasa yunani yaitu personal yang artinya perorangan dan hygiene berarti sehat. Kebersihan

perorangan adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan

seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis.

Menurut Tarwoto (2010) personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan

psikis. Pemenuhan personal hygiene diperlukan untuk kenyamanan individu,

keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan personal hygiene ini diperlukan baik pada orang sehat maupu pada orang sakit.

2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Personal Hygiene

Menurut Tarwoto (2004), sikap seseorang melakukan personal hygiene dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain :

a. Citra tubuh

Citra tubuh merupakan konsep subjektif seseorang tentang penampilan

fisiknya. Personal hygiene yang baik akan mempengaruhi terhadap peningkatan citra tubuh individu. Gambaran individu terhadap dirinya sangat mempengaruhi

kebersihan diri misalnya karena adanya perubahan fisik sehingga individu tidak

b. Praktik sosial

Kebiasaan keluarga, jumlah orang di rumah, dan ketersediaan air panas

atau air mengalir hanya merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi

perawatan personal hygiene. Praktik personal hygiene pada lansia dapat berubah dikarenakan situasi kehidupan, misalnya jika mereka tinggal dipanti jompo

mereka tidak dapat mempunyai privasi dalam lingkungannya yang baru. Privasi

tersebut akan mereka dapatkan dalam rumah mereka sendiri, karena mereka tidak

mempunyai kemampuan fisik untuk melakukan personal hygiene sendiri.

c. Status sosioekonomi

Personal hygiene memerlukan alat dan bahan seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, shampo dan alat mandi yang semuanya memerlukan uang untuk

menyediakannya.

d. Pengetahuan

Pengetahuan personal hygiene sangat penting karena pengetahuan yang

baik dapat meningkatkan kesehatan. Kendati demikian, pengetahuan itu sendiri

tidaklah cukup. Seseorang harus termotivasi untuk memelihara perawatan diri.

Seringkali pembelajaran tentang penyakit atau kondisi yang mendorong individu

untuk meningkatkan personal hygiene.

e. Budaya

Kepercayaan kebudayaan dan nilai pribadi mempengaruhi personal hygiene. Orang dari latar kebudayaan yang berbeda mengikuti praktik perawatan diri yang berbeda. Disebagian masyarakat jika individu sakit tertentu maka tidak

merupakan sebuah atribut psikologis yang membentuk sebuah kontinum dari

sangat maskulin sampai sangat feminin. Seorang lakilaki mungkin memiliki

karakteristik-karakteristik feminin tertentu sama seperti halnya perempuan

memiliki sifat-sifat maskulin. Cara berpikir gender semacam ini jauh lebih

canggih dibandingkan dengan pembagian dua arah yang memandang semua

laki-laki maskulin dan semua perempuan feminin, namun kelemahannya bahwa

cara berpikir ini mengasumsikan bahwa semua orang yang tinggi maskulinitasnya

pastilah juga rendah feminitasnya. Seseorang yang memiliki dua sifat maskulin

dan feminin semacam ini disebut “bersifat androgini”. Model gender semacam ini

menghasilkan ruang psikologis yang lebih kompleks yang orang dapat memetakan

identitas gender orang lain.

f. Kebiasaan seseorang

Setiap individu mempunyai pilihan kapan untuk mandi, bercukur dan

melakukan perawatan rambut. Ada kebiasaan orang yang menggunakan produk

tertentu dalam perawatan diri seperti penggunaan shampo, dan lain-lain.

g. Kondisi fisik

Pada keadaan sakit, tentu kemampuan untuk merawat diri berkurang dan

perlu bantuan untuk melakukannya.

2.1.3. Dampak yang Sering Timbul pada Masalah Personal Hygiene Dampak yang akan timbul jika kurangnya personal hygiene adalah :

a. Dampak fisik

Banyak gangguan kesehatan yang diderita seseorang karena tidak

terjadi adalah munculnya kutu pada rambut, gangguan integritas kulit, gangguan

membran mukosa mulut, infeksi pada mata dan telingan, dan ganguan fisik pada

kuku.

b. Dampak psikososial

Masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai, kebutuhan harga diri,

aktualisasi diri dan gangguan interaksi sosial. (Tarwoto, 2004)

2.1.4. Tanda dan Gejala

Menurut Departemen Kesehatan RI (2000), tanda dan gejala individu dengan

kurang perawatan diri adalah:

1. Fisik

a) Badan bau dan pakaian kotor

b) Rambut dan kulit kotor

c) Kuku panjang dan kotor

d) Gigi kotor disertai mulut bau

e) Penampilan tidak rapi

2. Psikologis

a) Malas dan tidak ada inisiatif

b) Menarik diri atau isolasi diri

c) Merasa tak berdaya , rendah diri dan merasa hina

3. Sosial

a) Interaksi kurang

c) Tidak mampu berperilaku sesuai norma

d) Cara makan tidak teratur, buang air besar dan buang air kecil di

sembarang tempat, gosok gigi dan mandi tidak mampu mandiri.

2.1.5. Pemeliharaan dalam Personal Hygiene

Pemeliharaan personal hygiene berarti tindakan memelihara kebersihan dan kesehatan diri seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikisnya. Seseorang

dikatakan memiliki personal hygiene baik apabila, orang tersebut dapat menjaga kebersihan tubuhnya yang meliputi kebersihan kulit, gigi dan mulut, rambut, mata,

hidung, dan telinga, kaki dan kuku, genitalia, serta kebersihan dan kerapihan

pakaiannya. Menurut Potter dan Perry (2006) macam-macam personal hygiene adalah:

a. Perawatan kulit

Kulit merupakan organ aktif yang berfungsi pelindung, sekresi, ekskresi,

pengatur temperatur, dan sensasi. Kulit memilki tiga lapisan utama yaitu

epidermis, dermis dan subkutan. Epidermis (lapisan luar) disusun beberapa

lapisan tipis dari sel yang mengalami tahapan berbeda dari maturasi, melindungi

jaringan yang berada di bawahnya terhadap kehilangan cairan dan cedera mekanis

maupun kimia serta mencegah masuknya mikroorganisme yang memproduksi

penyakit. Dermis, merupakan lapisan kulit yang lebih tebal yang terdiri dari ikatan

kolagen dan serabut elastik untuk mendukung epidermis. Serabut saraf, pembuluh

darah, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, dan folikel rambut bagian yang melalui

lapisan dermal. Kelenjar sebasea mengeluarkan sebum, minyak, cairan odor,

tetap lemas dan liat. Lapisan Subkutan terdiri dari pembuluh darah, saraf, limfe,

dan jaringan penyambung halus yang terisi dengan sel-sel lemak. Jaringan lemak

berfungsi sebagai insulator panas bagi tubuh. Kulit berfungsi sebagai pertukaran

oksigen, nutrisi, dan cairan dengan pembuluh darah yang berada dibawahnya,

mensintesa sel baru, dan mengeliminasi sel mati, sel yang tidak berfungsi.

Sirkulasi yang adekuat penting untuk memelihara kehidupan sel. Kulit sering kali

merefleksikan perubahan pada kondisi fisik dengan perubahan pada warna,

ketebalan, tekstur, turgor, temperatur. Selama kulit masih utuh dan sehat, fungsi

fisiologisnya masih optimal.

b. Mandi

Mandi adalah bagian perawatan hygiene total. Mandi dapat dikategorikan sebagai pembersihan atau terapeutik. Mandi di tempat tidur yang lengkap

diperlukan bagi individu dengan ketergantungan total dan memerlukan personal hygiene total. Keluasan mandi individu dan metode yang digunakan untuk mandi berdasarkan pada kemampuan fisik individu dan kebutuhan tingkat hygiene yang diperlukan. Individu yang bergantung dalam kebutuhan hygienenya sebagian atau

individu yang terbaring di tempat tidur dengan kecukupan diri yang tidak mampu

mencapai semua bagian badan memperoleh mandi sebagian di tempat tidur. Pada

lansia, mandi biasanya dilakukan dua kali sehari atau lebih sesuai selera dengan

air dingin atau air hangat. Diusahakan agar satu kali mandi tidak dibawah

pancuran atau konsensional, tetapi merendam diri di bak mandi yang akan

memberi kenikmatan, relaksasi dan menambah tenaga serta kebugaran tubuh.

(perineum). Gosokan dimulai dari sisi alat kelamin kea rah dubur. Bagi wanita,

puting payudara jangan lupa dibersihkan dan kemudian dikeringkan. Setelah

selesai mandi keringkan badan, termasuk rongga telinga, lipatan-lipatan kulit dan

celah-celah jari kaki untuk menghindarkan timbulnya infeksi jamur, juga pada

semua lipatanlipatan kulit lainnya (Setiabudhi, 2002).

c. Perawatan Mulut

Hygiene mulut membantu mempertahankan status kesehatan mulut, gigi, gusi,

dan bibir. Menggosok membersihkan gigi dari partikel-partikel makanan, plak,

dan bakteri, memasase gusi, dan mengurangi ketidaknyamanan yang dihasilkan

dari bau dan rasa yang tidak nyaman. Beberapa penyakit yang muncul akibat

perawatan gigi dan mulut yang buruk adalah karies, radang gusi, dan sariawan.

Hygiene mulut yang baik memberikan rasa sehat dan selanjutnya menstimulasi nafsu makan.

Golongan lansia sering mengalami tanggalnya gigi geligi. Salah satu sebab

adalah karena proses penuaan dan penyebab lain yang lebih sering adalah kurang

baiknya perawatan gigi dan mulut. Osteoporosis dan periodontitis pada lansia menyebabkan akar gigi agak longgar dan dicelah-celah ini sering tersangkut sisa

makanan. Inilah penyebab terjadinya peradangan. (Setiabudhi, 2002)

Bagi lansia yang masih mempunyai gigi agak lengkap dapat menyikta

giginya dua kali sehari, pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur, dan pada

lansia yang ompong dianjurkan untuk berkumur-kumur setalah makan serta

melepas dan menggosok gigi di air mengalir dengan menggunakan pasta gigi

2008)

d. Perawatan mata, hidung dan telinga

Secara normal tidak ada perawatan khusus yang diperlukan untuk

membersihkan mata, hidung, dan telinga selama individu mandi. Secara normal

tidak ada perawatan khusus yang diperlukan untuk mata karena secara

terus-menerus dibersihkan oleh air mata, kelopak mata dan bulu mata mencegah

masuknya partikel asing kedalam mata. Normalnya, telinga tidak terlalu

memerlukan pembersihan. Namun, telinga yang serumen terlalu banyak

telinganya perlu dibersihlkan baik mandiri atau dibantu oleh keluarga. Hygiene telinga mempunyai implikasi untuk ketajaman pendengaran. Bila benda asing

berkumpul pada kanal telinga luar, maka akan mengganggu konduksi suara.

Hidung berfungsi sebagai indera penciuman, memantau temperatur dan

kelembapan udara yang dihirup, serta mencegah masuknya partikel asing ke

dalam sistem pernapasan.

e. Perawatan rambut

Penampilan dan kesejahteraan seseorang seringkali tergantung dari cara

penampilan dan perasaan mengenai rambutnya. Penyakit atau ketidakmampuan

mencegah seseorang untuk memelihara perawatan rambut sehari-hari. Menyikat,

menyisir dan bershampo adalah cara-cara dasar higienis perawatan rambut,

distribusi pola rambut dapat menjadi indikator status kesehatan umum, perubahan

hormonal, stress emosional maupun fisik, penuaan, infeksi dan penyakit tertentu

atau obat obatan dapat mempengaruhi karakteristik rambut. Rambut merupakan

melalui rambut perubahan status kesehatan diri dapat diidentifikasi. Kerontokan

rambut sering terjadi pada lansia. Jumlah rambut ratarata adalah lebih 100.000

helai, 80% bersifat aktif tumbuh dan sisanya 20% berada dalam stadium tidak

aktif. Rambut membutuhkan perawatan yang baik dan teratur, terutama pada

wanita. Agar tidak mengalami banyak kerontokan, antara lain karena kurangnya

sanitasi atau adanya infeksi jamur yang lazim disebut ketombe. Rata-rata 50- 100

helai rambut dapat rontok dalam masa sehari. Oleh itu rambut sebaik-baiknya

perlu dicuci dengan shampo yang mengandung anti ketombe yang cocok. Cuci

rambut sebaiknya dilakukan tiap 2 atau 3 hari dan minimal sekali seminggu

(Setiabudhi, 2002).

Dan pada lansia yang sama sekali yang tidak dapat mencuci rambutnya

karena sakit atau kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan dapat mecuci rambut

di tempat tidur ( Ekasari dkk ,2008)

f. Perawatan kaki dan kuku

Kaki dan kuku seringkali memerlukan perhatian khusus untuk mencegah

infeksi, bau, dan cedera pada jaringan. Tetapi seringkali orang tidak sadar akan

masalah kaki dan kuku sampai terjadi nyeri atau ketidaknyamanan. Menjaga

kebersihan kuku penting dalam mempertahankan personal hygiene karena

berbagai kuman dapat masuk kedalam tubuh melalui kuku. Oleh sebab itu, kuku

seharusnya tetap dalam keadaan sehat dan bersih. Perawatan dapat digabungkan

selama mandi atau pada waktu yang terpisah.

Pada lansia, proses penuaan memberi perubahan pada kuku yaitu

menjadi bergaris dan mudah pecah karena agak keropos. Warnanya bisa berubah

menjadi kuning atau opaque. Kuku bisa menjadi lembek terutama kuku kaki akan

menjadi lebih tebal dan kaku serta sering ujung kuku kiri dan kanan menusuk

masuk ke jaringan disekitarnya (ungus incarnates). Pengguntingan dilakukan setelah kuku direndam dalam air hangat selama 5-10 menit karena pemanasan

membuat kuku menjadi lembek dan mudah digunting (Setiabudhi, 2002).

g. Perawatan genetalia

Perawatan genitalia merupakan bagian dari mandi lengkap. Seseorang yang

paling butuh perawatan genitalia yang teliti adalah yang beresiko terbesar

memperoleh infeksi. Seseorang yang tidak mampu melakukan perawatan diri

dapat dibantu keluarga untuk melakukan personal hygiene. (Azizah,2011)

2.1.6. Hal-hal yang Mencakup Personal Hygiene

Kegiatan-kegiatan yang mencakup personal hygiene adalah:

a. Mandi

Mandi merupakan bagian yang penting dalam menjaga kebersihan diri.

Mandi dapat menghilangkan bau, menghilangkan kotoran, merangsang peredaran

darah, memberikan kesegaran pada tubuh. Sebaiknya mandi dua kali sehari,

alasan utama ialah agar tubuh sehat dan segar bugar. Mandi membuat tubuh kita

segar dengan membersihkan seluruh tubuh kita (Stassi, 2005).

Menurut Irianto (2007), urutan mandi yang benar adalah seluruh tubuh

dicuci dengan sabun mandi. Oleh buih sabun, semua kotoran dan kuman yang

melekat mengotori kulit lepas dari permukaan kulit, kemudian tubuh disiram

Keluarkan daki dari wajah, kaki, dan lipatan- lipatan. Gosok terus dengan tangan,

kemudian seluruh tubuh disiram sampai bersih sampai kaki.

b. Perawatan mulut dan gigi

Mulut yang bersih sangat penting secara fisikal dan mental seseorang.

Perawatan pada mulut juga disebut oral hygiene. Melalui perawatan pada rongga mulut, sisa-sisa makanan yang terdapat di mulut dapat dibersihkan. Selain itu,

sirkulasi pada gusi juga dapat distimulasi dan dapat mencegah halitosis (Stassi,

2005). Maka penting untuk menggosok gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dan

sangat dianjurkan untuk berkumur-kumur atau menggosok gigi setiap kali selepas

kita makan (Sharma, 2007). Kesehatan gigi dan rongga mulut bukan sekedar

menyangkut kesehatan di rongga mulut saja. Kesehatan mencerminkan kesehatan

seluruh tubuh. Orang yang giginya tidak sehat, pasti kesehatan dirinya berkurang.

Sebaliknya apabila gigi sehat dan terawat baik, seluruh dirinya sehat dan segar

bugar. Menggosok gigi sebaiknya dilakukan setiap selesai makan. Sikat gigi

jangan ditekan keras-keras pada gigi kemudian digosokkan cepat-cepat. Tujuan

menggosok gigi ialah membersihkan gigi dan seluruh rongga mulut. Dibersihkan

dari sisa-sisa makanan, agar tidak ada sesuatu yang membusuk dan menjadi

sarang bakteri (Irianto, 2007).

c. Cuci tangan

Tangan adalah anggota tubuh yang paling banyak berhubungan dengan apa

saja. Kita menggunakan tangan untuk menjamah makanan setiap hari. Selain itu,

sehabis memegang sesuatu yang kotor atau mengandung kuman penyakit, selalu

dapat menyebabkan pemindahan sesuatu yang dapat berupa penyebab

terganggunya kesehatan karena tangan merupakan perantara penularan kuman

(Irianto, 2007). Berdasarkan penelitan WHO dalam National Campaign for

Handwashing with Soap (2007) telah menunjukkan mencuci tangan pakai sabun

dengan benar pada lima waktu penting yaitu sebelum makan, sesudah buang

air besar, sebelum memegang bayi, sesudah menceboki anak, dan sebelum

menyiapkan makanan dapat mengurangi angka kejadian diare sampai 40%. Cuci

tangan pakai sabun dengan benar juga dapat mencegah penyakit menular lainnya

seperti tifus dan flu burung.

Langkah yang tepat cuci tangan pakai sabun adalah seperti berikut

(National Campaign for Handwashing with Soap, 2007):

1. Basuh tangan dengan air mengalir dan gosokkan kedua permukaan tangan

dengan sabun secara merata, dan jangan lupakan sela-sela jari.

2. Bilas kedua tangan sampai bersih dengan air yang mengalir.

3. Keringkan tangan dengan menggunakan kain lap yang bersih dan kering.

d. Membersihkan Pakaian

Pakaian yang kotor akan menghalangi seseorang untuk terlihat sehat dan

segar walaupun seluruh tubuh sudah bersih. Pakaian banyak menyerap keringat,

lemak dan kotoran yang dikeluarkan badan. Dalam sehari saja, pakaian

berkeringat dan berlemak ini akan berbau busuk dan menganggu. Untuk itu perlu

mengganti pakaian dengan yang besih setiap hari. Saat tidur hendaknya kita

mengenakan pakaian yang khusus untuk tidur dan bukannya pakaian yang sudah

2 kali harus dibersihkan. (Irianto, 2007).

2.1.7 Tujuan Personal Hygiene

a. Meningkatkan derajat kesehatan seseorang.

b. Memelihara kebersihan diri seseorang

c. Memperbaiki personal hygiene yang kurang

d. Pencegahan penyakit

e. Meningkatkan percaya diri seseorang

f. Menciptakan keindahan (Tarwoto, 2004)

2.2. Karateristik Lansia 2.2.1. Umur

Menurut KBBI umur adalah lama waktu hidup atau ada sejak dilahirkan atau

diadakan. Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan

suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Umur manusia

dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung.

Batasan usia bagi lansia menurut WHO meliputi usia pertengahan

(middle age) antara 45-59 tahun, usia lanjut (elderly) antara 60-74 tahun, dan

usia lanjut tua (old) antara 75-90 tahun, serta usia sangat tua (very old) di atas

90 tahun (Azizah, 2011) .

Menurut Prof. Dr. Koesmanto Setyonugroho, lanjut usia dikelompokkan

menjdia usia dewaasa muda (eldelry adulhood), 18 atau 19-25 tahun, usia dewasa

2.2.2. Jenis Kelamin

Jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa, setara dengan 8,03 persen dari seluruh penduduk Indonesia tahun 2014. Jumlah lansia perempuan

lebih besar daripada laki-laki, yaitu 10,77 juta lansia perempuan dibandingkan

9,47 juta lansia laki-laki.(BPS,2014)

Akibat dari usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dari laki-laki, maka

jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia lebih didominasi perempuan. Perlu

diketahui sebagai akibat dari perbedaan yang sifatnya kodrati maupun sebagai

akibat dari perbedaan gender, perempuan lanjut usia di Indonesia memiliki ciri

yang berbeda dengan laki-laki lanjut usia. Karena kebiasaannya mengurus rumah

tangga membuat perempuan lanjut usia dianggap lebih siap menghadapi masa

tuanya. Selain itu, karena kebiasaan mengurus diri sendiri, hidup menjadi janda

pun bukan hal yang berat bagi perempuan lanjut usia. Perempuan lanjut usia lebih

siap menjalani kehidupan seorang diri. Perempuan lanjut usia juga memiliki

kemampuan berkomunitas lebih baik dan tetap aktif bermasyarakat (arisan,

pengajian, dan sebagainya). Perempuan lanjut usia juga cenderung tinggal dalam

keluarga untuk melampiaskan kebiasaannya mengurus rumah tangga. Sementara

itu, struktur sosial menjadikan perempuan harus bekerja di ranah domestik,

menyebabkan perempuan tidak mempunyai akses yang sama dengan laki-laki

untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang. (Krisna,2011)

2.2.3. Riwayat Penyakit Terdahulu

Riwayat alamiah penyakit (natural history of disease) adalah deskripsi

sejak terjadinya paparan dengan agen kausal hingga terjadinya akibat penyakit,

seperti kesembuhan atau kematian, tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi

preventif maupun terapetik. Riwayat penyakit terdahulu pada lansia mungkin

mempengaruhi penyakit lansia di masa sekarang. Penilaian medis pada lansia

meliputi penilaian riwayat penyakit dahulu maupun riwayat penyakit sekarang dan

mengevaluasi status gizi lansia.

Penilaian terhadap riwayat penyakit lansia yang terdahulu

diharapkan dapat mempermudah untuk mengetahui faktor risiko yang dapat

menyebabkan penurunan kondisi medis lansia dimasa sekarang. Secara garis besar

terdapat empat faktor risiko yang dapat menurunkan kondisi medis lansia

dimasa tuanya dan harus menjadi fokus penilaian kondisi medis,

yaitu usia dari lansia, gangguan fungsi kognitif, gangguan fungsi dasar dan

gangguan mobilitas. Keempat faktor risiko tersebut dapat

menimbulkan sindrom geriatri, diantaranya ulkus, inkontinensia,

peningkatan terjadinya jatuh pada lansia, penurunan fungsi dan

penurunan kesadaran (delirium).

2.3. Peran Perawat

Keperawatan merupakan bentuk pelayanan profesional dalam memberikan

asuhan keperawatan kepada pasien secara berkesinambungan mulai dari pasien

membutuhkan pelayanan sampai pasien mampu melakukan kegiatan sehari-hari

secara produktif untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ketidakmampuan pasien,

kurangnya pengetahuan, kondisi penyakit, serta motivasi diri selama menjalani

sehari-hari pasien. Salah satu peran perawat adalah sebagai pemberi asuhan

keperawatan atau care provider. Peran perawat sebagai care provider harus

dilaksanakan secara komprehensif atau menyeluruh, tidak hanya berfokus pada

tindakan promotif tetapi juga pada tindakan preventif seperti pelaksanaan

personal. (Kusnanto, 2004)

Tingkat pencapaian kesempurnaan pemberian asuhan keperawatan sangat

tergantung dari kemauan, kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang baik

dari perawat. Selain itu juga harus ditunjang dengan tersedianya fasilitas secara

memadai, kondisi kuantitas yang sesuai penempatan yang tepat serta persiapan

sumber daya manusia (perawat) yang baik. Pelaksanaan personal hygiene pasien harus selalu diperhatikan oleh perawat karena pemeliharaan personal hygiene dapat meningkatkan rasa nyaman bagi pasien. Kondisi pasien yang sakit atau

memiliki keterbatasan dalam pergerakan memerlukan orang lain atau perawat

dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. (Kusnanto, 2004)

Menurut Maryam (2008) tujuan dari perawat lansia adalah

1. Mempertahankan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pada lanjut

usia pada taraf yang setinggi-tingginya sehingga terhindar dari penyakit atau

gangguan.

2. Memenuhi kebutuhan lanjut usia sehari-hari

3. Mengembalikan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari

4. Memelihara kondisi kesehatan dengan aktivitasa fisik dan mental

5. Merangsang petugas kesehatan untuk dapat mengenal dan menegakkan

6. Mencari upaya semaksimal mungkin apabila lanjut usia yang menderita suatu

penyakit atau gangguan masih dapat mempertahankan kebebasan yang

maksimal tanpa perlu suatu pertolongan (memelihara kemandirian secara

maksimal)

2.4. Sanitasi Lingkungan

Menurut Notoadmojo (2007), sanitasi lingkungan adalah status

kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran,

penyediaan air bersih, dan sebagainya. Banyak sekali permasalahan lingkungan

yang harus dicapai dan sangat mengganggu terhadap tercapainya kesehatan

lingkungan. Kesehatan lingkungan bisa berakibat positif terhadap kondisi

elemen-elemen hayati dan non hayati dalam ekosistem. Bila lingkungan tidak

sehat maka sakitlah elemennya, tapi sebaliknya jika lingkungan sehat maka sehat

pulalah ekosistem tersebut. Perilaku yang kurang baik dari manusia telah

mengakibatkan perubahan ekosistem dan timbulnya sejumlah masalah sanitasi.

2.4.1 Hygiene dan Sanitasi

Menurut Entjang (2000), hygiene dan sanitasi adalah pengawasan lingkungan fisik, biologi, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan

manusia, dimana lingkungan yang berguna ditingkatkan dan diperbanyak

sedangkan yang merugikan diperbaiki atau dihilangkan. Usaha dalam hygiene dan

sanitasi lingkungan di Indonesia terutama meliputi:

a. Menyediakan air rumah tangga yang baik, cukup kualitas maupun

kuantitasnya

c. Mendirikan rumah-rumah sehat, menambah jumlah rumah agar

rumah-rumah tersebut menjadi pusat kesenangan rumah tangga yang

sehat

d. Pembasmian binatang-binatang penyebar penyakit seperti : lalat dan

nyamuk

Istilah hygiene dan sanitasi mempunyai tujuan yang sama pada dasarnya, yakni mengusahakan cara hidup yang sehat agar terhindar dari berbagai penyakit,

namun dalam penerapannya memiliki arti yang sedikit berbeda. Usaha sanitasi

lebih menitik beratkan pada faktor lingkungan hidup manusia, sedangkan hygiene

lebih menitik beratkan pada usaha-usaha kebersihan perorangan (Kusnoputranto,

2000).

2.4.2 Sanitasi Rumah

Kesehatan perumahan dan lingkungan permukiman adalah kondisi fisik,

kimia, dan biologi di dalam rumah, di lingkungan rumah dan perumahan sehingga

memungkinkan penghuni mendapatkan derajat kesehatan yang optimal.

Persyaratan kesehatan perumahan dan permukiman adalah ketentuan teknis

kesehatan yang wajib di penuhi dalam rangka melindungi penghuni dan

masyarakat yang bermukim di perumahan atau masyarakat sekitar dari bahaya

atau gangguan kesehatan (Soedjadi, 2005).

Adapun kriteria rumah sehat yang tercantum

dalam Residential Environment dari WHO (1974), antara lain:

1. Harus dapat melindungi dari hujan, panas, dingin, dan

2. Mempunyai tempat-tempat untuk tidur, masak, mandi, mencuci,

kakus, dan kamar mandi,

3. Dapat melindungi dari bahaya kebisingan dan bebas dari pencemaran,

4. Bebas dari bahan bangunan berbahaya,

5. Terbuat dari bahan bangunan yang kokoh dan dapat melindungi

penghuninya dari gempa, keruntuhan, dan penyakit menular,

6. Memberi rasa aman dan lingkungan tetangga yang serasi.

Sementara itu, kriteria rumah sehat menurut Winslow, antara lain:

1. Dapat memenuhi kebutuhan fisiologis

2. Dapat memenuhi kebutuhan psikologis

3. Dapat menghindarkan dari terjadinya kecelakaan.

4. Dapat menghindarkan terjdinya penularan penyakit.

Persyaratan kesehatan suatu rumah tinggal sesuai dengan

Permenkes No.829/Menkes/SK/VII/1999 adalah sebagai berikut:

1. Bahan bangunan

a. Tidak terbuat dari bahan-bahan yang dapat melepaskan

zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan, antara lain:

1) Debu total tidak lebih dari 150 μg/m3

2) Asbes bebas tidak melebihi 0,5 fiber/m3/jam

3) Timah hitam (Pb) tidak melebihi 300 mg/kg.

b. Tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh dan berkembangnya

mikroorganisme patogen.

persyaratan fisik dan biologis sebagai berikut:

a. Lantai kedap air dan mudah dibersihkan

b. Dinding

1) Di ruang tidur dan ruang keluarga dilengkapi dengan saran

ventilasi untuk pengaturan sirkulasi udara.

2) Di kamar mandi dan tempat cuci harus kedap air

dan mudah dibersihkan.

3) Langit-langit harus mudah dibersihkan dan tidak rawan kecelakaan

4) Bumbungan rumah yang memiliki tinggi 10 meter

atau lebih harus dilengkapi dengan penangkal petir

5) Ruang di dalam rumah harus ditata agar berfungsi

sebagai ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, ruang tidur,

ruang dapur, kamar mandi dan ruang bermain anak.

6) Ruang dapur harus dilengkapi dengan sarana pembuangan asap.

3. Pencahayaan alam dan atau buatan langsung maupun tidak

langsung dapat menerangi seluruh ruangan minimal

intensitasnya 60 lux dan tidak menyilaukan mata.

4. Kualitas udara di dalam rumah tidak melebihi ketentuan sebagai berikut:

a) Suhu udara berkisar antara 18-30 C

b) Kelembaban udara berkisar antara 40-70%

c) Konsentrasi gas SO2 tidak melebihi 0,10 ppm/24 jam

d) Konsentrasi gas CO tidak melebihi 100 ppm/8 jam

5. Ventilasi luas penghawaan atau ventilasi alamiah yang

permanen minimal 10% dari luas lantai.

6. Binatang penular penyakit tidak ada tikus, nyamuk ataupun

lalat yang bersarang di dalam rumah

7. Penyediaan air

a) Tersedia sarana air bersih dengan kapasitas 60 liter/hari/orang

b) Kualitas air minum harus memenuhi persyaratan kesehatan air

bersih dan atau air minum sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

8. Tersedia sarana penyimpanan makanan yang aman.

9. Limbah

a) Limbah cair yang berasal dari rumah tidak mencemari

sumber air, tidak menimbulkan bau dan tidak mencemari

permukaan tanah.

b) Limbah padat harus dikelola agar tidak menimbulkan

bau, pencemaran terhadap permukaan tanah serta air tanah.

10. Kepadatan hunian ruang tidur luas minimal 8 m dan tidak

dianjurkan digunakan lebih dari 2 orang dalam satu ruang tidur, kecuali

anak di bawah usia 5 tahun (Depkes RI, 1999).

2.4.3 Sarana Air Bersih

Air merupkakan suatu sarana untuk menigkatkan derajat kesehatan

masyarakat karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam

Menurut Mubarak dan Chayatin (2009), penyediaan air bersih harus memenuhi

persyaratan yaitu :

a. Syarat fisik : persyaratan fisik untuk air minum yang sehat adalah tidak

berbau, tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa dan suhu air sebaiknya

sejuk atau tidak panas.

b. Syarat bakteriologis : air minum harus bebas dari segala bakteri, terutama

bakteri patogen. Untuk mengetahuinya dengan memeriksa melalui sampel air,

jika dari hasil pemeriksaan 100 cc air terdapat <4 bakteri E.coli maka air tersebut sudah memenuhi syarat kesehatan.

c. Syarat kimia : air minum yang sehat harus mengandung zat-zat tertentu dalam

jumlah yang tertentu pula. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat kimia

didalam air, akan menyebabkan gangguan fisiologis pada manusia.

Menurut Chandra (2006), Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan air

dapat dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan cara penularannya.

Mekanisme penularan penyakit terbagi menjadi empat:

1. Waterborne mechanism

Di dalam mekanisme ini, kuman patogen dalam air yang dapat menyebabkan

penyakit pada manusia ditularkan kepada manusia melalui mulut atau sistem

pencernaan. Contoh penyakit yang ditularkan melalui mekanisme ini antara lain

kolera, tifoid, hepatitis viral, disentri basiler, dan poliomyelitis. 2. Waterwashed mechanism

Mekanisme penularan berkaitan dengan kebersihan umum dan perorangan.

a. Infeksi melalui alat pencernaan, seperti diare pada anak-anak.

b. Infeksi melalui kulit dan mata.

c. Penularan melalui binatang pengerat seperti pada penyakit leptospirosis.

3. Water-based mechanism

Penyakit ini ditularkan dengan mekanisme yang memiliki agent penyebab

yang menjalani sebagian siklus hidupnya di dalam tubuh vektor atau sebagai

intermediate host yang hidup di dalam air. Contohnya: skistomiasis dan penyakit

akibat dracunculucmedinensis.

4. Water-related insect vector mechanism

Agent penyakit ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak di

dalam air. Contoh penyakit dengan mekanisme penularan seperti ini adalah

filariasis, dengue, malaria, dan yellow fever.

Menurut Chandra (2006), Berdasarkan letak sumbernya, air dapat dibagi

menjadi air angkasa (hujan), air permukaan, dan air tanah.

1. Air Angkasa

Air angkasa atau air hujan merupakan sumber utama air di bumi. Walau pada

saat presipitasi merupakan air yang paling bersih, air tesebut cenderung

mengalami pencemaran ketika berada di atmosfer. Pencemaran yang berlangsung

di atmosfer itu dapat disebabkan oleh partikel debu, mikroorganisme, dan gas,

misalnya, karbon dioksida, nitrogen, dan ammonia.

2. Air Permukaan

Air permukaan yang meliputi badan-badan air seperti sungai, danau, telaga,

jatuh ke permukaan bumi. Air hujan tersebut kemudian akan mengalami

pencemaran baik oleh tanah, sampah maupun lainnya.

3. Air Tanah

Air tanah (ground water) berasal dari air hujan jatuh ke permukaan bumi yang

kemudian mengalami perkolasi atau penyerapan ke dalam tanah dan mengalami

proses filtrasi secara alamiah. Proses-proses yang telah dialami air hujan tersebut,

di dalam perjalanannya ke bawah tanah, membuat air tanah menjadi lebih baik

dan lebih murni dibandingakan air permukaan.

2.4.4. Kamar Mandi

Kamar mandi adalah Kamar mandi adalah suatu ruangan di mana seseorang dapat

mandi untuk membersihkan tubuhnya. Kadang-kadang kamar mandi juga

dilengkapi dengan wastafel (tempat cuci tangan) dan juga kakus / closet (tempat

buang air) . Kamar mandi dapat dilengkapi dengan atap, bak air dan pintu. Jalan

masuk ke kamar mandi yang tidak dilengkapi dengan pintu harus dibuat

sedemikian rupa sehingga orang yang sedang mandi tidak terlihat langsung dari

luar. (SNI 03-2399-2002)

Syarat kamar mandi berdasarkan SNI 03-2399-2002 tentang MCK Umum

adalah sebagai berikut

1. Lantai, luas lantai minimal 1,2 m2 (1,0 m x 1,2 m ) dan dibuat tidak licin

dengan kemiringan kearah lubang tempat pembuangan kurang lebih 1%

2. Mempunyai dinding sebagai pemisah antara ruang yang satu dengan yang

lainnya.

tinggi minimal 1,6 m

4. Bak mandi sebagai penampung air untuk mandi harus menggunakan gayung.

5. Ventilasi dan penerangan untuk menjamin terselenggaranya pembaharuan

udara bersih dan penerangan yang cukup dalam kamar mandi, maka harus ada

ventilasi dan harus rnempunyai lubang cahaya yang langsung berhubungan

dengan udara sebagai penerangan alamiah

6. Air bekas mandi dapat dibuang ke sistem saluran atau tangki septik yang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis kamar mandi di bagi menjadi 2 yaitu

1. Kamar mandi basah

Kamar mandi basah biasanya mempunyai sebuah wadah penampungan seperti bak,

tempayan atau ember. Dari wadah penampungan air tersebut orang mencidukkan

air dengan gayung yang kemudian disiramkan ke tubuhnya. Kamar mandi seperti

ini paling umum digunakan di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan karena

aliran air tidak selalu terjamin, atau di tempat itu tidak terdapat aliran air, sehingga

dibutuhkan sebuah wadah penampungan dengan air yang siap digunakan setiap

saat.

2. Kamar mandi kering

Kamar mandi kering biasanya menyediakan sebuah tempat khusus untuk orang

yang mandi. Cara mandinya pun berbeda, biasanya menggunakan pancuran

(shower) atau dengan duduk atau setengah berbaring berendam di sebuah bak

mandi yang di sebut bathtub. Bak besar ini kadang-kadang juga ditambah dengan

dilakukan untuk lebih menghemat penggunaan air. Kamar mandi kering paling

banyak ditemukan di negara-negara barat, karena aliran airnya lebih terjamin.

Syarat kamar mandi untuk lansia untuk lansia adalah

1) Pasang pegangan pada dinding kamar mandi, terutama pada sisi pancuran,

toilet, serta bak mandi untuk berendam. Pegangan bisa memudahkan lansia

untuk masuk dan keluar dari bak mandi, dan mengurangi risiko tergelincir.

2) Tempat duduk di bawah pancuran membuat lansia yang tidak kuat berdiri

lama dapat mandi sambil duduk. Pastikan kaki tempat duduk tidak mudah

bergeser di atas lantai licin.

3) Tempatkan alas kaki karet antiselip pada lantai kamar mandi.

2.4.5 Kebersihan Tempat Tidur dan Seprei

Tempat tidur atau ranjang adalah suatu mebel atau tempat yang digunakan

sebagai tempat tidur atau beristirahat. Sepanjang sejarah, ranjang telah

berkembang dari jenis yang sederhana, seperti kasur yang diisi jerami sampai

perlengkapan mewah yang didekorasi dengan kain-kain.

Para lansia sering mengalami kesulitan untuk berjalan, oleh karena itu

jangan menggunakan terlalu banyak furniture didalam kamar tidur lansia. Pintu

kamar tidut pun dibuat agak lebih luas, untuk mempermudah mereka untuk keluar

masuk kamar dengan menggunakan tongkat atau kursi roda. Jangan juga

meletakkan lemari yang terlalu tinggi karena dapat menyulitkan lansia untuk

mengambil sesuatu dari lemari tersebut, sebaiknya buatlah lemari – lemari yang

pendek tidak melebihi tinggi dari para lansia. Sebaiknya gunakan tempat tidur

makin melengkung akibat tempat tidur terlalu empuk.

Sediakan pegangan di kamar lansia. Pegangan ini akan memudahkan

lansia saat berdiri ataupun berjalan. Material apapun dapat digunakan yang

terpenting keamanan dan kenyaman menggenggam terjaga. Tinggi pegangan

sebaiknya disesuaikan dengan tinggi lansia, biasanya sekitar 70-80cm.

Tempat tidur lansia harus selalu di bersihkan dan di rapikan. Selimut, sprei,

dan sarung bantal juga harus diusahakan supaya selalu dalam keadaan bersih.

Sedangkan kasur dan bantal harus sering dijemur minimal 1 minggu sekali, dan

seprei juga di jemur minimal 1 minggu sekali. (Azizah, 2011)

2.4.6 Sarana Pembuangan Sampah

Sampah adalah benda yang tidak terpakai, tidak diinginkan dan di buang

atau sesuatu yang tidak di gunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu

yang di buang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan

sendirinya. (Mubarak dan Chayatin, 2009)

Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan

pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan, (sementara, pengumpulan,

pemindahan/pengangkutan, pemprosesan, dan pembuangan sampah) dengan suatu

cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat seperti

teknik (engineering), perlindungan alam (conversation), keindahan dan

pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya, serta mempertimbangkan sikap

masyarakat. Pengelolaan sampah pada saat ini merupakan masalah yang kompleks,

karena makin banyaknya sampah yang dihasilkan, beraneka ragam komposisinya,

masalah lain yang berkaitan (Mubarak dan Chayatin, 2009).

Menurut Chandra (2006), sumber-sumber sampah adalah sebagai berikut:

a. Sampah yang berasal dari pemukiman penduduk

Sampah di suatu pemukiman biasanya di hasilkan oleh satu atau beberapa

keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan atau asrama yang terdapat di kota

atau desa. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa-sisa makanan yang sudah

dimasak ataupun belum atau sampah basah (garbage) sampah kering (rubbish),

abu, atau sampah sisa tumbuhan

b. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum

Sampah ini berasal dari tempat-tempat umum, seperti pasar, tempat-tempat

hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya. Sampah ini berupa

sisa-sisa makanan, sampah kering, sisa-sisa bahan bangunan, sampah khusus dan

terkadang sampah berbahaya.

c. Sampah yang berasal dari perkantoran atau sarana layanan masyarakat milik

pemerintah

Sampah dari perkantoran baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen,

perusahaan, daan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik, karbon,

klip, dan sebagainya. Umumnya sampah ini bersifat kering, dan mudah dibakar

(rabbish).

d. Sampah yang berasal dari industry berat dan ringan

Sampah ini berasal dari kawasan industri, termasuk sampah yang berasal dari

pembangunan industri, dan segala sampah yang berasal dari proses produksi,

tekstil, kaleng, dan sebagainya.

e. Sampah yang berasal dari pertanian/perkebunan

Sampah ini sebagai hasil dari perkebunan atau pertanian misalnya: jerami, sisa

sayur-mayur, batang padi, batang jagung, pupuk, maupun pembasmi serangga.

Menurut Mubarak dan Chayati (2009), jenis sampah padat adalah:

a) Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya.

1) Organik, misal; sisa makanan, daun, sayur, dan buah.

2) Anorganik, misal; logam, pecah belah, abu, dan lain-lain.

b) Berdasarkan dapat atau tidaknya dibakar.

1) mudah terbakar, misal; kertas, plastik, daun kering, kayu.

2) Tidak mudah terbakar, misal; kaleng, besi, gelas, dan lain-lain.

c) Berdasarkan dapat atau tidaknya membusuk.

1) mudah membusuk, misal; sisa makanan, potongan daging, dan sebagainya.

2) Sulit membusuk, misal; plastik, karet, kaleng, dan sebagainya.

d) Berdasarkan ciri atau karakteristik sampah.

1) Garbage, terdiri atas zat-zat mudah membusuk dan dapat terurai.\ 2) Rubbish, terbagi menjadi dua:

a) Rubbish mudah terbakar terdiri atas zat-zat organik, misal; kertas, kayu, karet, daun kering, dan sebagainya.

b) Rubbish tidak mudah terbakar terdiri atas zat-zat anorganik, misal; kaca, kaleng, dan sebagainya.

3) Ashes, semua sisa pembakaran dari industri.

manusia.

5) Dead animal, bangkai binatang besar (anjing, kucing, dan sebagainya) yang mati akibat kecelakaan atau secara alami.

6) House hold refuse, atau sampah campuran (misal; garbage, ashes, rubbish) yang berasal dari perumahan.

7) Abandoned vehicle, berasal dari bangkai kendaraan.

8) Demolision waste, berasal dan hasil sisa-sisa pembangunan gedung.

Contructions waste, berasal dari hasil sisa-sisa pembangunan gedung, seperti, tanah, batu, dan kayu.

9) Sampah industri, berasal dari pertanian, perkebunan, dan industri.

10)Santage solid, terdiri atas benda-benda solid atau kasar yang biasanya berupa zat organik, pada pintu masuk pusat pengolahan limbah cair.

11)Sampah khusus, atau sampah yang memerlukan penanganan khusus

seperti kaleng dan zat radioaktif.

Ada beberapa cara pengelolaan sampah menurut Mubarak dan Chayati (2009),

yaitu:

1. Pengumpulan dan pengangkutan sampah

Penyimpanan sementara atau pengumpulan sampah yang perlu diperhatikan

adalah konstruksi harus kuat dan tidak mudah bocor, memiliki tutup, mudah di

buka tanpa menotori tangan serta mudah diangkut. Pengumpulan sampah di

lakukan dengan dua metode, yaitu: (a) sistem duet (tempat sampah kering dan

basah); (b) sistem trio ) tempat sampah basah, kering, dan tidak mudah terbakar)

menghasilkan sampah tersebut. Kemudian dari masing-masing tempat

pengumpulan sampah tersebut harus diangkut ke penampungan sementara (TPS)

sampah, dan selanjutnya ke tempat penampungan akhir (TPA).

2. Pemusnahan dan pengolahan sampah

a) Metode yang memuaskan

a. Landfill (ditanam), yaitu pemusnahan sampah dengan membuat lubang ditanah kemudian sampah dimasukkan dan ditimbun dengan tanah.

b. Incenaration (dibakar), yaitu memusnahkan sampah dengan jalan membakar di dalam tungku pembakaran khusus.

c. Composting (dijadikan pupuk), yaitu pengolahan sampah menjadi pupuk, khususnya untuk sampah organik.

b) Metode yang tidak memuaskan

a. Open dumping, yaitu pembuangan sampah yang dilakukan secara terbuka dan dapat menjadi sumber penularan penyakit.

b. Dumping in water, yaitu pembuangan sampah ke dalam air. Hal ini dapat merusak ekosistem air dan dapat menimbulkan penyakit yang di

tularkan melalui air;

c. Burning on premises/individual inceneration, yaitu pembakaran sampah dilakukan di rumah-rumah tangga.

2.5.Kulit

2.5.1 Defenisi Kulit

Kulit merupakan selimut yang menutupi permukaan tubuh dan mempunyai

luar.fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti

pembentukan lapisan tanduk secara terus – menerus (keratinisasi dan pelepasan

sel-sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, serta pembentukan

pigmen untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari. Selain itu

kulit juga berfungsi sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan

dan infeksi dari luar (Azhara, 2011).

Kulit merupakan organ terbesar dalam tubuh, luasnya sekitar

2 m². Kulit merupakan bagian luar yang lentur dan lembut.

Kulit merupakan benteng pertahanan pertama dari berbagai

ancaman yang datang dari luar seperti kuman, virus dan bakteri.

2.5.2 Anatomi Kulit

Kulit merupakan pembungkus yang elastik yang melindungi tubuh dari

pengaruh lingkungan. Kulit juga merupakan alat tubuh yang terberat dan terluas

ukurannya, yaitu 15% dari berat tubuh dan luasnya 1,50-1,75 m2. Rata-rata tebal

kulit 1-2 mm. Paling tebal 6(mm) terdapat di telapak tangan dan kaki dan paling

tipis (0,5 mm) terdapat di penis (Harahap, 2000).

Menurut Harahap (2000), Kulit terbagi atas tiga lapisan pokok, yaitu:

1. Epidermis

Epidermis terbagi atas empat lapisan yaitu, lapisan basal atau stratum

germinativum, lapisan malpighi atau stratum spinosum, lapisan ganular atau

stratum granulosum dan lapisan tanduk atau stratum korneum.

2. Dermis

kelenjar, folikel rambut, otot, jaringan lemak dan saraf bersama organ akhir

kulit.

3. Jaringan Subkutan (Subkutis atau Hipodermis)

Jaringan subkutan merupakan lapisan yang langsung di bawah dermis.

(Harahap, 2000)

2.5.3 Fungsi Kulit

Kulit mempunyai fungsi bermacam-macam untuk menyesuaikan tubuh dengan

lingkungan. Fungsi kulit adalah sebagai:

a. Pelindung

Jaringan tanduk sel-sel epidermis paling luar membatasi masuknya

benda-benda dari luar dan keluarnya cairan berlebihan dari tubuh. Melanin yang

member warna pada kulit melindungi kulit dari akibat buruk sinar ultra violet.

b. Pengatur suhu

Di waktu suhu dingin, peredaran darah dikulit berkurang guna

mempertahankan suhu badan. Pada waktu suhu panas, peredaran darah di kulit

meningkat dan terjadi penguapan keringat dari kelenar keringat, sehingga suhu

tubuh dapat dijaga tidak terlalu panas.

c. Penyerap

Kulit dapat menyerap bahan-bahan tertentu seperti gas dan zat yang larut

dalam lemak, tetapi air dan elektrolit sukar masuk melalui kulit. Zat-zat yang larut

dalam lemak lebih mudah masuk ke dalam kulit dan masuk peredaran darah,

karena dapat bercampur dengan lemak yang menutupi permukaan kulit.

Masuknya zat-zat tersebut melalui folikel rambut dan hanya sedikit sekali yang

melalui muara kelenjar keringat.

Indera perasa terjadi di kulit karena rangsangan saraf sensoris dalam kulit.

Fungsi indera peras yang poko yaitu merasakan nyeri, perabaa, panas, dan dingin.

e. Fungsi pergetahan

Kulit diliputi oleh dua jenis pergetahan, yaitu sebum dan keringat. Getah

sebum dihasilkan oleh kelenjar sebaseus dan keringat dihasilkan oleh kelenjar

keringat. Sebum adalah sejenis zat lemak yang membuat kulit menjadi lentur

(Harahap, 2000).

2.5.4. Keluhan Kulit

Salah satu bagian tubuh yang cukup sensitif terhadap berbagai macam

penyakit adalah kulit. Lingkungan yang sehat dan bersih akan membawa efek

yang baik bagi kulit. Demikian pula sebaliknya, lingkungan yang kotor akan

menjadi sumber munculnya berbagai macam penyakit antara lain penyakit kulit

(Harahap, 2000)

Pada penyakit kulit terdapat berbagai keluhan pada kulit, yaitu:

1. Gatal-gatal

Gatal adalah perasaan yang timbul secara spontan ingin menggaruk. Namun

tindakan penggarukan itu sendiridapat mengakibatkan sesuatu yang lebih parah

lagi yakni munculnya kemerahan pada kulit dan goresan. (Harahap,2000)

Gatal-gatal mudah sekali terjadi apabila didukung oleh:

- Kulit berkeringat, gatal-gatal mudah sekali terjadi apabila kulit berekeringat.

Gatal-gatal juga dapat timbul karena kulit terkena benda plastik terlalu lama

atau terkena kain sintesis.

- Pakaian, pakaian yang kotor akan disenangi oleh bakteri yang sudah

- Alergi, beberapa kasus gatal-gatal disebabkan oleh alergi. Walaupun bukan

merupakan faktor dominan, namun hal ini tidak dapat dibiarkan. Alergi

dapat terjadi karena terhirup debu, bulu hewan dan pakaian. Upaya yang

penting dalam pencegahan adalah pola hidup yang baik.

2. Kulit Kemerahan

Kemerahan atau rubor, biasanya merupakan hal pertama yang terlihat didaerah

yang mengalami perdangan.

3. Panas

Panas atau kalor, berjalan sejajar dengan kemerahan reaksi perdangan akut.

4. Bentol-bentol

Salah satu efek dari kelainan kulit pada tingkatan menengah keatas, biasanya

disertai gatal-gatal dan berisi cairan atau nanah.

5. Bercak-bercak putih atau kecokelatan

Adanya bercak-bercak pada kulit yang berwarna putih (hipopigmentasi) atau

berwarna cokelat (hiperpigmentasi).

6. Ruam pada kulit

Ruam adalah kondisi kulit yang ditandai dengan iritasi, bengkak atau

gembung kulit yang diketahui dengan adanya warna merah, rasa gatal, bersisik,

kulit yang mengeras atau benjolan melepuh pada kulit. Beberapa penyebab ruam

adalah akibat alergi, efek samping obat-obatan dan berbagai macam penyakit.

Berikut desksripsi mengenai gambaran struktur lesi kulit pada keluhan

1. Makula

Perubahan warna kulit berbentuk bulatan dengan permukaan rata (bercak

merah). Biasanya berbentuk bulat, oval, atau menyebar di sekitarnya. Makula

merupakan lesi yang dihasilkan dari perubahan dalam lapisan atau komponen kulit

seperti hiperpigmentasi dan kelainan vaskular. Makula dalam berbagai kondisi,

seperti panu, dapat ditemukan dengan skala yang sangat kecil.

Gambar 1. Makula 2. Papula

Papula adalah tonjolan kulit yang padat dengan tidak ada cairan di dalamnya.

Papula memiliki ukuran diameter kurang dari 1 cm. Biasanya berada di lubang

saluran keringat atau folikel rambut.

Gambar 2. Papula

3. Nodul

atau elips dengan ukuran yang berbeda (diameter lebih dari 1 cm), bisa berada di

epidermis atau ke dalam dermis atau jaringan subkutan.

Gambar 3. Nodul

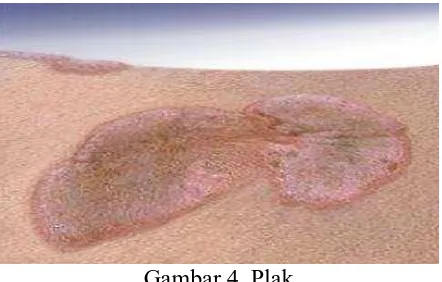

4. Plak

Plak adalah suatu daerah yang menonjol pada permukaan kulit, berbentuk

lempengan dan bulat. Plak sering terbentuk oleh pertemuan papula, seperti pada

psoriasis. Ukuran plak biasanya berdiameter lebih kecil dari 2 cm pada plak kecil

dan lebih besar dari 2 cm pada plak besar.

Gambar 4. Plak

5. Vesikel

Vesikel adalah benjolan yang berisi cairan yang dapat dilihat dan dindingnya

Gambar 5. Vesikel

6. Bula

Bula adalah pengumpulan cairan yang dapat dilihat, berbentuk bulat atau tidak

beraturan. Bula adalah vesikel yang ukuran diameternya lebih dari 0,5 cm.

Gambar 6. Bula

7. Pustula

Pustula adalah timbunan pada kulit yang berisi nanah, berwarna keputihan atau

kekuningan atau bisa kemerahan jika mengandung darah dengan nanah. Bentuk

pustula mirip dengan vesikel. Pustula bisa terjadi atau berkembang dari papula dan

Gambar 7. Pustula

8. Ulkus

Ulkus adalah sebuah lesi yang terjadi karena kerusakan pada epidermis dan

dermis. Ulkus dapat terjadi sebagai akibat dari infark jaringan tubuh, muncul pada

tumor atau benjolan yang disebabkan oleh berbagai agen infeksi seperti bakteri,

parasit dan bakteri.

Gambar 8. Ulkus

9. Bilur (Weal)

Bilur atau weal adalah daerah menonjol yang merupakan hasil dari edema pada

lapisan atas dermis. Bilur berdiameter 3-4 mm, terasa gatal dan berwarna merah

Gambar 9. Bilur

2.5.5. Jenis-jenis Penyakit Kulit

a. Penyakit kulit karena infeksi bakteri adalah skrofuloderma, tuberkolosis kutis verukosa, kusta (lepra), patek. Gangguan kulit karena infeksi bakteri pada kulit yang paling sering adalah pioderma (Harahap, 2000).

Gambar 10. Pioderma

Gambar 11. Scabies

c. Penyakit kulit karena jamur adalah Pitariasis Versikolor (panu), tinea nigra palmaris, tinea kapitis, tinea barbae, tinea korporis, tinea imbrikata, tinea pedis, tinea manus, tinea kruris, kandidiasis, sporotrikosis, aktinomikosis, kromomikosis, fikomikosis, misetoma.

Gangguan kulit karena infeksi jamur pada kulit yang paling sering adalah

Pitariasis Versikolor (panu). Penyebab Pitariasis Versikolor (panu) adalah Malazessia furfur ini akan terlihat sebagai spora yang bundar dengan dinding yang tebal atau dua lapis dinding, ditemukan dalam kelompok bersama pseudohifa

yang biasanya pendek seperti gambaran spaghetti dan meatballs. Pitariasis Versikolor (panu) terjadi bila terdapat perubahan keseimbangan hubungan antara hospes dengan ragi sebagai flora normal kulit. Keadaan yang mempengaruhi

keseimbangan antara hospes dengan ragi tersebut diduga adalah faktor lingkungan

atau faktor suseptibilitas individual. Faktor lingkungan di antaranya adalah lingkungan mikro pada kulit misalnya kelembaban kulit. Sedangkan faktor

individual antara lain adanya kecenderungan genetik, atau adanya penyakit yang

mendasari misalnya sindrom chusing atau malnutrisi (Harahap, 2000).

Lesi Pitariasis Versikolor dijumpai di bagian atas dada dan meluas ke lengan atas, leher dan perut atau tungkai atas/bawah. Lesi khususnya dijumpai

pada bagian yang tertutup atau mendapat tekanan pakaian, misalnya pada bagian

yang tertutup pakaian dalam. Keluhan Pitariasis Versikolor yang di alami penderita adalah adanya bercak/ muncul berwarna putih (hipopigmentasi) atau

kecoklatan (hiperpigmentasi) dengan rasa gatal ringan yang munculnya saat

berkeringat. Pada kulit hitam atau coklat umumnya berwarna putih sedang pada

kulit putih atau terang cenderung berwarna coklat atau kemerahan (Soebono,

Menurut Harahap (2000), Gangguan kulit karena infeksi bakteri pada kulit

yang paling sering adalah dermatofitosis (kurap). Dermatofitosis (kurap) yang terdiri atas tinea kapitis menyerang kulit kepala, tinea korporis pada permukaan kulit, tinea kruris pada lipatan kulit, tinea pedis pada sela jari kaki (athlete's foot), tinea manus pada kulit telapak tangan, tinea imbrikata berupa sisik pada kulit di daerah tertentu, dan Tinea ungium (pada kuku).

Umumnya berbentuk sisik kemerahan pada kulit atau sisik putih. Pada

kuku, terjadi peradangan di sekitar kuku, dan bisa menyebabkan bentuk kuku tak

rata permukaannya, berwarna kusam, atau membiru. Keluhan yang dialami

penderita tinea kapitis, tinea korporis, tinea imbrikata, tinea pedis dan tinea kruris adalah rasa gatal (Harahap, 2000).

d. Penyakit kulit alergi adalah dermatitis kontak toksik, dermatitis kontak alergik,

dermatitis okupasional, dermatitis atopic, dermatitis stasis, dermatitis numularis, dermatitis solaris, pompliks, eritema nodosum dan lain-lain (Harahap, 2000).

Gambar 13. Keluhan Kulit karena Alergi

Pada umumnya keluhan gangguan pada kulit adalah rasa gatal-gatal (saat pagi,

siang, malam, ataupun sepanjang hari), muncul bintik-bintik merah/

bentolbentol/ bula-bula yang berisi cairan bening ataupun nanah pada kulit

permukaan tubuh timbul ruam-ruam.

Menurut Harahap (2000), pada infeksi jamur superficial yang terinfeksi adalah

kulit (epidermis), selaput lendir mulut dan genitalia, kuku, dan rambut. Seseorang

mendapat penyakit ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

a. Predisposisi

b. Pekerjaan

c. Perubahan pH kulit atau metabolisme kulit

d. Daya tahan tubuh seseorang yang menurun

e. Menderita penyakit kronik atau tumor ganas

f. Kebersihan perorangan yang kurang baik

g. Gangguan hormonal

Sumber penularan bisa dari tanah (geophilic), hewan (zoophilic), atau manusia (antrophilic).

2.6. Lanjut Usia (Lansia) 2.6.1 Defenis Lansia

Di Indonesia, istilah untuk kelompok lansia belum baku, orang memiliki

sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah usia lanjut ada pula

lanjut usia. Atau jompo dengan padanan kata dalam bahasa Inggris biasa di sebut

Kategori usia pada lanjut usia terbagi dua yaitu : (1) usia kronologis, yaitu:

di hitung dengan tahun kalender. Misalnya usia pensuin pada umur 56 tahun yang

dianggap mulai memasuki usia lanjut. (2) usia biologis, yaitu: usia sebenarnya di

mana biasanya di terapkan kondisi pematangan jaringan sebagai indeks usia

biologis. (Noorkasiani, 2009)

Lanjut Usia adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Manusia tidak secara

tiba-tiba menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi,anak-anak, dewasa dan

akhirnya menjadi tua. Semua orang akan mengalami proses menjadi tua dan masa

tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir. Di masa ini seseorang

mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial secara bertahap (Azizah, 2011).

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan

Lanjut Usia pada bab 1 pasal 1 ayat 2, yang di maksud dengan lanjut usia adalah

seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas.

Sementara WHO menyatakan bahwa lanjut usia meliputi

usia pertengahan yaitu kelompok 45-59 tahun. Selain itu lansia

adalah seseorang yang karena usianya mengalami perubahan biologi

dan fisik serta kejiwaan dan sosial. Menua (menjadi tua) adalah

suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan

untuk memperbaiki diri/mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya

sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan

memperbaiki kerusakan yang di derita (Nugroho, 2008).

Menurut Nugroho (2000), perubahan yang terjadi pada lansia adalah :

a. Perubahan atau kemunduran biologis

1) Kulit menjadi tipis, kering, keriput dan tidak elastis lagi. Fungsi kulit

sebagai pengaturan suhu tubuh lingkungan dan mencegah kuman-kuman

penyakit masuk.

2) Rambut mulai rontok, berwarna putih, kering dan tidak mengkilat.

3) Gigi mulai habis.

4) Penglihatan dan pendengaran berkurang.

5) Mudah lelah, gerakan mulai lamban dan kurang lincah.

6) Jumlah sel otot berkurang mengalami atrofi sementara jumlah jaringan ikat

bertambah, volume otot secara keseluruhan menyusut, fungsinya menurun

dan kekuatannya berkurang.

7) Pada proses menua kadar kapur atau kalsium tulang menurun akibatnya

tulang menjadi keropos dan mudah patah.

8) Seks merupakan produksi hormon testosteron pada pria dan hormon

progresteron dan estrogen pada wanita menurun dengan bertambahnya

umur.

b. Perubahan atau kemunduran kemampuan kognitif

1) Mudah lupa karena ingatan tidak berfungsi dengan baik.

2) Ingatan hal-hal dimasa muda lebih baik dari pada yang terjadi pada masa

tuanya yang pertama dilupakan adalah nama-nama.

3) Orientasi umum dan persepsi terhadap waktu dan ruang atau tempat juga

mundur, erat hubungannya dengan daya ingatan yang sudah mundur dan

4) Meskipun telah mempunyai banyak pengalaman skor yang dicapai dalam

test test intelegensi menjadi lebih rendah sehingga lansai tidak mudah

untuk menerima hal-hal yang baru.

c. Perubahan sistem pernapasan

Perubahan sistem pernapasan yang berhubungan dengan usia

yang mempengaruhi kapasitas dan fungsi paru. Peningkatan volume residu paru

dan penurunan kapasitas vital paru dan penurunan luas

permukaan alveoli. Penurunan efisiensi batuk, berkurangnya aktifitas

silia dan peningkatan ruang rugi pernapasan membuat lanjut usia lebih

rentan terhadap infeksi pernapasan.

d. Perubahan kulit

Bertambahnya usia mempengaruhi fungsi dan penampilan kulit, dimana

epidermis dan dermis menjadi lebih tipis, jumlah serat elastik

berkurang dan kolagen menjadi lebih kaku. Lemak subkutan

terutama di ekstremitas berkurang. Hilangnya kapiler di kulit

mengakibatkan penurunan suplai darah, kulit menjadi hilang

kekenyalannya, keriput dan menggelambir. Pigmentasi rambut menurun

dan rambut menjadi beruban, distribusi pigmen kulit tidak rata dan

tidak beraturan terutama pada bagian yang selalu terpajan sinar

matahari. Kulit menjadi lebih kering dan rentan terhadap

iritasi karena penurunan aktivitas kelenjar sebasea dan

kelenjar keringat sehingga menyebabkan kulit lebih rentan

pajanan sinar matahari yang ekstrim menurun (Nugroho, 2000).

e. Perubahan kardiovaskular

Perubahan struktur jantung dan sistem vaskuler mengakibatkan

penurunan kemampuan untuk berfungsi secara efisien. Katup jantung menjadi

lebih tebal dan kaku, jantung serta arteri kehilangan elastisitasnya. Timbunan

kalsium dan lemak berkumpul di dalam dinding arteri, vena menjadi sangat

berkelok-kelok (Nugroho, 2000).

2.7. Panti Jompo

Panti jompo merupakan suatu institusi hunian bersama dari

para lansia yang secara fisik/kesehatan masih mandiri, akan tetapi (terutama)

mempunyai keterbatasan di bidang sosial-ekonomi. Kebutuhan harian dari para

penghuni biasanya disediakan oleh pengurus panti.

Panti jompo yang dikelola oleh pemerintah memiliki sasaran

pelayanan pada usia lanjut berusia 60 tahun keatas yang tidak

memiliki keluarga, terlantar, tidak mempunyai keluarga yang dapat membantu

kehidupannya sehari-hari, karena kemauannya sendiri atau terpaksa. (Fatimah,

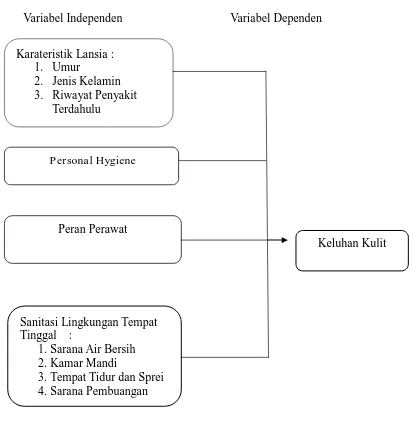

2.8 Kerangka Konsep

Variabel Independen Variabel Dependen

Gambar 14. Kerangka Konsep Karateristik Lansia :

1. Umur

2. Jenis Kelamin 3. Riwayat Penyakit

Terdahulu

Sanitasi Lingkungan Tempat Tinggal :

1.Sarana Air Bersih 2.Kamar Mandi

3.Tempat Tidur dan Sprei 4.Sarana Pembuangan

Sampah

Keluhan Kulit Personal Hygiene