RANCANG BANGUN MODEL PENDUKUNG

KEPUTUSAN PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI

CRUDE PALM OIL BERBASIS SPASIAL

I KETUT GUNARTA

SEKOLAH

PASCASARJANA

INSTITUT

PERTANIAN

BOGOR

BOGOR

2012

iii

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Disertasi yang berjudul “Rancang Bangun Model Pendukung Keputusan Pengembangan Agroindustri Crude Palm Oil Berbasis Spasial” merupakan karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir dalam disertasi ini.

Bogor, Juli 2012

I Ketut Gunarta NRP: F361070111

v

ABSTRACT

I KETUT GUNARTA. The Design of Spatial Based Decision Support Model in Crude Palm Oil Industry Development. Under supervision of ERIYATNO, ANAS M. FAUZI and B.S. KUSMULJONO.

Industrial development should consider the location of spatial entities and their interactions. As with other Agro-Industries, the spatial interaction from oil palm plantations to palm oil mills is a complex problem. The complexity is caused by spread of the location of palm plantations and mills, current and potential transportation network, capacity constraint of each oil factory, perishable characteristics of the product, limited of port and port capacity and supply fluctuation from plantations to the factories due to the plant age as well. This research will give solution which has not yet discussed in the earlier publications by providing an alignment of strategic decision with operational decisions using GIS technology and spatial analysis that can represent the system associated with the space effectively. Decision support model was designed to integrate GIS, spatial multicriteria decision model, shortest path algorithm, transportation model, and financial model as well to determine the optimal configuration of spatial entities in CPO industry. IKG2012 model which has built have the capability to accomodate supply fluctuation from plants to factories due to their productivity and the quality requirement related to distribution time from plants to the factories. Loading and unloading capacity, Port’s tank capacity and barge type are considered as constraints in this system. The results of this study will be useful in developing the logistics infrastructure network for this commodity as well.. The selection of development strategy in CPO agroindustry and improvement of transportation infrastructures will improve the performance of National CPO industry significantly.

Keywords: GIS, Spatial Decision Support System, Spatial Simulation, Industrial

vii

RINGKASAN

I KETUT GUNARTA. Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Pengembangan Agroindustri Crude Palm Oil Berbasis Spasial. Dibimbing oleh: ERIYATNO, ANAS M. FAUZI dan B.S. KUSMULJONO.

Pengembangan industri maupun lebih spesifik lagi untuk agroindustri membutuhkan pertimbangan faktor lokasi dan interaksi spasial yang terkait dengan bahan baku maupun untuk produk yang dihasilkan. Salah satu interaksi spasial yang terkait dengan industri ini adalah distribusi dan transportasi. Interaksi spasial untuk produk agroindustri diketahui mengkonsumsi hingga 30% dari total biaya produk (Beenhakker, 2010). Keberhasilan pengembangan sebuah industri salah satunya akan ditentukan oleh keputusan yang diambil atas permasalahan lokasi dan interaksi spasial antar entitas yang terlibat. Lokasi dalam hal ini merujuk pada dimana aktivitas produksi tersebut berada di permukaan bumi atau letak geografisnya, sementara interaksi spasial merujuk pada seberapa baik industri tersebut dapat memenuhi permintaan yang ada dari posisinya tersebut. Seberapa baik industri dapat melayani permintaan yang ada sangat bergantung dengan jarak dan kondisi infrastruktur yang menghubungkan interaksi tersebut. Seberapa baik usaha dalam rantai nilai agro-industri minyak kelapa sawit ini dapat melayani permintaan yang ada, pada akhirnya akan menentukan seberapa besar

value atau nilai yang diraih oleh entitas usaha agroindustri yang ada.

Minyak kelapa sawit (CPO) merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi masyarakat Indonesia. Tanaman kelapa sawit yang merupakan salah satu dari tanaman palma penghasil minyak kelapa sawit ini sesuai dengan kondisi agroklimat di Indonesia sehingga dapat ditanam dan diusahakan oleh perorangan, kelompok maupun perusahaan dengan baik. Dengan masih luasnya lahan yang tersedia disertai dengan regulasi-regulasi yang mendorong berkembangnya industri berbasis kelapa sawit di Indonesia, menjadikan industri pengolahan baik untuk industri hulu maupun hilir kelapa sawit sangat potensial untuk dikembangkan. Namun, pengembangan perkebunan dan industri minyak kelapa sawit ini masih menghadapi kendala yang kritikal. Kendala utama adalah terkait dengan buruknya infrastruktur logistik untuk mendukung pemenuhan

viii

yang berakibat pada tingginya biaya produk. Perkembangan luas areal dari tahun ke tahun tampaknya juga tidak diikuti oleh sarana pengolahan yang memadai, sehingga tanaman kelapa sawit rakyat walaupun telah berproduksi masih kesulitan dalam proses pengolahan dan pemasaran. Masyarakat petani belum memperoleh peluang untuk memanfaatkan potensi ekonomi dalam kegiatan off-farm dan hanya terbatas pada on-farm. Bertitik tolak dari kekurangan dan permasalahan diatas, maka untuk meningkatkan nilai tambah pada kegiatan off-farm sekaligus untuk meningkatkan pendapatan petani, diperlukan upaya pengembangan agroindusri minyak kelapa sawit yang dapat memberikan nilai tambah yang optimal.

Permasalahan pengembangan industri hilir kelapa sawit dan dimana lokasi pengembangan yang paling optimal merupakan permasalahan yang kompleks karena harus mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berkaitan satu sama lain yang umumnya juga memiliki ketidakpastian. Pemecahan permasalahan ini harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti: sebaran kebun dan kapasitasnya, sebaran pabrik (PKS) dan kapasitasnya, variasi produktivitas tanaman kelapa sawit, jaringan transportasi dan kondisinya, pilihan alat transportasi yang tersedia, persyaratan-persyaratan teknis untuk lokasi pengembangan dan juga rancangan infrastruktur utama di pelabuhan maupun di industri hilirnya. Kompleksitas dari permasalahan ini memerlukan sebuah model yang dapat membantu para pemangku kepentingan yang terkait untuk dapat mengambil keputusan strategis yang terbaik dalam rangka meningkatkan keunggulan bersaing dari agroindustri minyak kelapa sawit ini.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk membuat rancang bangun model pengembangan industri hilir kelapa sawit dengan mempertimbangkan atribut spasial mulai dari kebun kelapa sawit, pabrik minyak kelapa sawit, industri hilir sampai pada pelabuhan muat dan interaksi spasialnya. Model yang dibangun diimplementasikan pada area kajian di Kabupaten Kutei Timur, Propinsi Kalimantan Timur yang memiliki potensi pengembangan agroindustri minyak kelapa sawit yang cukup besar dan direncanakan akan menjadi pusat pengembangan industri berbasis kelapa sawit.

ix

Dalam perancangan model pengambilan keputusan pengembangan industri hilir minyak kelapa sawit ini, pertama-tama dibangun sebuah model GIS (Geographical Information System) yang dapat digunakan untuk memetakan seluruh entitas yang terlibat dalam sistem agroindustri kelapa sawit mulai dari kebun (KKS), Pabrik (PKS), Industri Hilir, sampai di pelabuhan muat. Data dasar yang digunakan dalam hal ini adalah peta wilayah, peta rupa bumi, peta bathymetri, peta jalan dan sungai serta peta yang diperoleh dari analisis citra satelit maupun yang berasal dari proses digitasi dan proses identifikasi menggunakan teknologi GPS. Seluruh entitias tersebut beserta dengan atributnya masing-masing dipetakan dalam layer-layer untuk memudahkan dalam analisis lebih lanjut. Kedua, dibangun model yang dapat membantu dalam melakukan analisis spasial terkait dengan surplus atau shortage kapasitas pengolahan (PKS) yang terdapat dalam area tertentu. Tahap ketiga dibangun model yang dapat mengidentifikasi dan sekaligus memetakan interaksi/arus supply yang optimal dari kebun ke pabrik kelapa sawit ke pabrik kelapa sawit yang optimal sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan industri hilir nantinya. Model yang dibangun pada tahap ini menggunakan model shortest path dengan algoritma

Djikstra dan model alokasi. Model shortest path digunakan untuk menentukan

biaya transportasi yang terendah pada jaringan transportasi yang ada sementara model alokasi spasial menggunakan pendekatan heuristik mengingat jumlah dan kompleksitas variabel yang cukup tinggi. Tahap keempat, untuk menentukan alternatif lokasi pengembangan industri hilir minyak kelapa sawit, dibangun model spatial multi criteria yang mempertimbangkan beberapa faktor antara lain faktor teknis, lingkungan dan ekonomi. Pada tahapan ini akan diperoleh lokasi yang sesuai untuk pengembangan industri sesuai dengan kriteria-kriteria dan bobot kriteria yang ditentukan. Tahap kelima, dibangun sebuah model yang dapat menentukan lokasi pengembangan industri hilir minyak kelapa sawit yang optimal atas dasar interaksi spasial antara alternatif lokasi pengembangan dengan pabrik minyak kelapa sawit (PKS). Pada tahapan ini sebagaimana dengan tahapan ketiga, digunakan model shortest path dan model alokasi. Optimalisasi interaksi antara industri hilir dengan pabrik minyak kelapa sawit juga ditentukan oleh fasilitas utama yang terdapat di lokasi pengembangan khususnya adalah tanki timbun dan

x

menentukan kebutuhan fasilitas utama di lokasi pengembangan industri dan pelabuhan agar interaksi antara lokasi pengembangan industri hilir dan pabrik minyak kelapa sawit menjadi optimal. Pada tahap yang ke-tujuh dan yang terakhir, keseluruhan model yang dibangun dikemas dalam sebuah sistem pendukung keputusan terintegrasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan strategis pengembangan agroindustri minyak kelapa sawit.

Implementasi model di Kabupaten Kutei Timur ditemukan bahwa, terdapat shortage kapasitas pabrik pengolahan CPO sebesar 1,9 juta ton pada tahun awal proyeksi sehingga petani-petani dan perkebunan yang ada harus mengolah tandan buah segar yang dihasilkan ke daerah lain. Diperlukan pengembangan atau penambahan kapasitas agar dapat mengurangi shortage untuk keberhasilan pengembangan klaster industri kelapa sawit ini. Hasil eksekusi model IKG2012 memperlihatkan bahwa pola interaksi yang optimal antara KKS dengan PKS bervariasi untuk setiap tahunnya yang diakibatkan oleh perbedaan umur tanaman dari masing-masing kebun. Model DSS yang dibangun mengidentifikasi tiga alternatif lahan yang sesuai dengan persyaratan industri hilir yang dikembangkan, yaitu di lokasi LKI001 pada koordinat (609851, 101634), LKI002 pada koordinat (621605, 251748) dan LKI003 pada koordinat (553998,

19197). Berdasarkan interaksi spasial antara lokasi pengembangan industri hilir

kelapa sawit model IKG2012 menghasilkan lokasi pengembangan industri hilir inti yang optimal adalah di lokasi LKI001 dengan sumber supplai dari PKS002, PKS007, PKS008, PKS009, PKS010, PKS011 dan PKS012. Panel monitor spatial

simulation IKG2012 menunjukkan bahwa dengan adanya keterbatasan jaringan

transportasi serta fasilitas yang ada, lokasi pengembangan industri hilir harus memiliki 2 buah tanki timbun dengan kapasitas minimal masing-masing adalah sebesar 5000 KL, sementara PKS yang memasok CPO ke lokasi tersebut pada industri hilir adalah harus memiliki kapasitas minimal masing-masing sebesar 1000 ton untuk PKS002, 800 ton untuk PKS007, 600 ton untuk PKS009 dan dibawah 400 ton untuk PKS lain yang mensuplai lokasi pengembangan industri

xi

tersebut. Hasil studi ini dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk menentukan pengembangan infrastruktur yang efektif untuk mendukung komoditas kunci ini.

Kata Kunci: GIS, Spatial Decision Support System, Spatial Simulation, Industrial

xiii

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2012

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu dan pengutipan itu tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB. Dilarang mengumumkan kepada khalayak dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

xv

RANCANG BANGUN SISTEM PENDUKUNG

KEPUTUSAN PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI

CRUDE PALM OIL BERBASIS SPASIAL

I KETUT GUNARTA

Disertasi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Teknologi Industri Pertanian

SEKOLAH

PASCASARJANA

INSTITUT

PERTANIAN

BOGOR

BOGOR

2012

xvi

Penguji pada sidang tertutup: 1. Prof. Dr. Ir. E. Gumbira-Sa’id, M.A.Dev. 2. Dr. Ir. Gatot Ibunsantoso, DEA.

Penguji pada sidang terbuka: 1. Dr. Ir. Dedi Mulyadi, M.Si. 2. Ir. Tri Achmadi, Ph.D.

xvii

Judul Penelitian : Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan

Pengembangan Agroindustri Crude Palm Oil Berbasis Spasial

Nama : I Ketut Gunarta Nomor Pokok : F 361070111

Menyetujui Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Eriyatno, MSAE

Ketua

Prof. Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng.

Anggota

Dr. Ir. B.S. Kusmuljono, MBA

Anggota

Mengetahui

Ketua Program Studi

Teknologi Industri Pertanian

Dr. Ir. Machfud, MS

Dekan Sekolah Pascasarjana IPB

Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc.Agr

xix

PRAKATA

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, karena hanya dengan perkenanNyalah, maka Disertasi ini dapat diselesaikan. Disertasi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Doktor pada Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Beberapa bagian dari disertasi ini telah dikirimkan dan diterima untuk dimuat pada beberapa jurnal nasional, yaitu: Jurnal SOCA, Fakultas Pertanian Universitas Udayana; Jurnal INASEA, Universitas BINUS, Jakarta; dan Jurnal Bumi Lestari, Universitas Udayana, Bali (Terakreditasi).

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan kontribusi atas terselesaikannya disertasi ini, karena itu penulis memberikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Eriyatno, MSAE selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan curahan waktu, bimbingan dan arahan yang intens, dukungan serta dorongan sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng. selaku anggota komisi pembimbing yang sangat membantu penulis dalam mempertajam dan memperkaya kerangka pemikiran penyelesaian disertasi ini serta memberikan masukan-masukan untuk kebaharuan dalam penelitian yang penulis lakukan.

3. Bapak Dr. Ir. B.S. Kusmuljono, MBA. yang telah menyediakan waktu beliau yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan arahan serta masukan-masukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman beliau yang sangat luas di dunia akademis dan praktis.

4. Bapak Dr. Ir. Machfud, MS., Bapak Dr. Eng. Taufik Djatna, STP.,M.Si., Ibu Dr. Titi Candra Sunastri, STP.,M.Si., Bapak Prof. Dr. Ir. Irawadi Djamaran, dan Ibu Prof. Dr. Ir. Ani Suryani, DEA., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Teknologi Industri Pertanian, SPs-IPB yang telah membantu penulis selama menimba pengetahuan dan menyelesaikan penelitian ini.

xx

6. Bapak Dr. Ir. Dedi Mulyadi, M.Si. dan Ir. Tri Achmadi, Ph.D. sebagai penguji luar komisi pada sidang terbuka.

7. Seluruh staff pengajar pada Program Studi Teknologi Industri IPB yang telah memberikan bekal pengetahuan dan wawasan terkait dengan agroindustri dan Rekan-rekan mahasiswa, alumni TIP IPB, sahabat dan teman dekat, Ibu Suci Wulandari, Dr. Bambang Suhada, Ibu Vita, Pak Alfi, Dr Alexie, Dr. Wagiman, Dr. Sri Gunani serta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

8. Ibu Nur dan Mas Candra staf karyawan Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan dokumen adminstrasi dalam proses studi dan penelitian ini.

Akhir kata, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan agroindustri khususnya di tanah air Indonesia tercinta.

Bogor, Juli 2012

I Ketut Gunarta NRP: F361070111

xxi

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Denpasar Bali pada tanggal 18 Pebruari 1968. Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 18 Denpasar Bali, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Denpasar Bali, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Denpasar Bali.

Seusai menyelesaikan pendidikan SMA, penulis sempat menempuh pendidikan di jurusan Teknik Sipil selama setahun kemudian melanjutkan pendidikan pada program S1 di Jurusan Teknik Industri ITS dan S2 di Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

Pada saat akhir-akhir masa kuliah di program S1 Teknik Industri, Penulis bekerja paruh waktu sebagai programmer dan system analyst di salah satu kantor akuntan publik dan dan kemudian bergabung dengan salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pengembangan dan layanan sistem informasi.

Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Industri pada tahun 1992 dan langsung diterima sebagai staff pengajar di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Namun akhirnya pada tahun 1994 penulis memutuskan untuk bergabung menjadi staff pengajar di almamaternya di Jurusan Teknik Industri ITS. Penulis sempat mengikuti course di bidang computer integrated

manufacturing di Denford UK dan bidang Accounting, Finance & Information System di Christchurch New Zealand.

Disamping menjalankan aktivitas mengajar di Jurusan Teknik Industri ITS, Program Magister Manajemen Teknologi ITS dan Program Magister Manajemen Universitas Airlangga, penulis juga aktif memberikan jasa konsultasi untuk bidang keahlian yang ditekuni di beberapa perusahaan BUMN dan Swasta Nasional yang bergerak dalam bidang industri semen, industri pertambangan dan energi, industri perkapalan, properti serta agroindustri.

xxiii

DAFTAR ISI

ABSTRACT ... v RINGKASAN ... vii PRAKATA ... xix RIWAYAT HIDUP ... xxi DAFTAR ISI ... xxiii DAFTAR TABEL ... xxvii DAFTAR GAMBAR ... xxxi DAFTAR LAMPIRAN ... xxxv 1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Tujuan ... 5 1.3 Ruang Lingkup Penelitian ... 5 1.4 Manfaat Penelitian ... 5 1.5 Kebaharuan Penelitan ... 6

2 TINJAUAN PUSTAKA ... 9

2.1 Industri dan Agroindustri ... 9 2.1.1 Peran Penting Agroindustri dalam Perekonomian Nasional ... 11 2.1.2 Permasalahan dan Kendala Pengembangan Agroindustri ... 13 2.1.3 Pendekatan Sistem dalam Analisis Agroindustri ... 14 2.2 Agroindustri Minyak Kelapa Sawit dan Potensi Pengembangannya ... 16 2.2.1 Agroindustri Minyak Kelapa Sawit ... 16 2.2.2 Peran Penting Agroindustri Minyak Kelapa Sawit ... 18 2.2.3 Produksi dan Permintaan Minyak Kelapa Sawit ... 19 2.2.4 Proses Produksi CPO dan Keterlibatan Sistem Transportasi ... 20 2.2.5 Potensi Pengembangan ... 25 2.2.6 Strategi Pengembangan Industri Hilir CPO ... 26 2.3 Pengembangan Industri dan Distribusi ... 28 2.3.1 Lokasi Industri ... 28 2.3.2 Distribusi Fisik ... 29 2.3.3 Sistem Logistik Nasional dan Industri Kelapa Sawit ... 30 2.4 Analisis Spasial dalam Pengembangan Industri ... 31 2.4.1 Konsep Spasial ... 31

xxiv

2.4.4 Teknologi GIS dan GPS dan Pemanfaatannya dalam

Pengembangan Industri ... 46 2.4.5 Spatial Multi Criteria Decision Analysis ... 53 2.4.6 Model Lintasan Terpendek (Shortest Path) ... 70 2.4.7 Model Lokasi-Alokasi Berbasis Spasial ... 76 2.4.8 Simulasi Berbasis Spasial ... 83 2.5 Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Spasial ... 93 2.6 Penilaian Rencana Pengembangan Agroindustri ... 94 2.6.1 Penilaian Usaha dengan Menggunakan Pendekatan Income ... 97 2.6.2 Perhitungan Biaya Modal Tertimbang (WACC) ... 98 2.7 Analisa Resiko Menggunakan Model Simulasi ... 101 2.8 Penelitian Terkait ... 104

3 METODOLOGI PENELITIAN ... 111

3.1 Tahapan Penelitian ... 111 3.2 Kerangka Pemikiran ... 112 3.3 Tata Laksana ... 119

4 HASIL DAN PEMBAHASAN ... 121

4.1 RANCANG BANGUN MODEL ... 121 4.1.1 Konfigurasi Sistem Industri CPO ... 121 4.1.2 Analisis Kebutuhan ... 123 4.1.3 Penyusunan Konseptual Sistem ... 124 4.1.4 Diagram Input-Output ... 128 4.1.5 Rancangan Basis Data ... 130 4.1.6 Rancangan Peta Tematik pada GIS ... 131 4.1.7 Rancang Bangun Sub Sistem Model ... 137 4.1.8 Rancang Bangun User Interface ... 139 4.2 APLIKASI MODEL DAN VERIFIKASI ... 140 4.2.1 Lokasi Pengujian Model ... 140 4.2.2 Potensi dan Luas Lahan Perkebunan ... 141 4.2.3 Identifikasi Sumber Bahan Baku dengan GIS ... 143 4.2.4 Perhitungan Luasan Kebun Menggunakan Analisis Spasial ... 144 4.2.5 Potensi Supplai Bahan Baku TBS ... 145 4.2.6 Identifikasi Agroindustri CPO dengan GPS ... 146 4.2.7 Kapasitas Pabrik dan Kebutuhan Bahan Baku ... 147

xxv

4.2.8 Analisis Shortage/Surplus ... 148 4.2.9 Identifikasi Alternatif Lokasi Pengembangan Industri ... 150 4.2.10 Jaringan Transportasi, Aksebilitas dan Kondisinya ... 153 4.2.11 Shortest Path ... 155 4.2.12 Profil Interaksi Spasial Jarak, Waktu dan Biaya antara Pabrik

Pengolahan Minyak Kelapa Sawit PKS dengan Kebun Kelapa

Sawit (KKS) ... 156 4.2.13 Profil Interaksi Spasial Jarak, Waktu dan Biaya Alternatif

Lokasi Pengembangan Industri ... 160 4.2.14 Pemilihan Alternatif Pengembangan Industri Atas Dasar

Interaksi Spasial ... 166 4.2.15 Pemilihan Alternatif Pengembangan Industri dengan

Pertimbangan Interaksi Spasial antara PKS dengan KKS ... 167 4.2.16 Simulasi Unjuk Kerja Sistem dan Penentuan Kebutuhan

Fasilitas Tanki Timbun ... 171 4.2.17 Profil Risiko atas Parameter Penting Pengembangan

Agroindustri Hilir ... 176

5 IMPLIKASI MANAJERIAL ... 177 6 SIMPULAN DAN SARAN ... 179

6.1 SIMPULAN ... 179 6.2 SARAN ... 181

DAFTAR PUSTAKA ... 183 LAMPIRAN ... 195

xxvii

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Pengelompokan Agroindustri Berdasarkan Proses Transformasi ... 10 Tabel 2-2 Pangsa Produksi Minyak Sawit Dunia Tahun 2010 ... 20 Tabel 2-3 Jenis Industri, Perkiraan Nilai Investasi dan Nilai Tambah Industri

Berbasis Minyak Sawit... 26 Tabel 2-4 Matriks Struktural ... 34 Tabel 2-5 Matriks Interaksi ... 34 Tabel 2-6 Contoh Prosedur Straight Rank Weighting ... 64 Tabel 2-7 Penilaian Bobot dengan Menggunakan Prosedur Estimasi Rasio ... 65 Tabel 2-8 Ilustrasi Metode Pembandingan Berpasangan ... 67 Tabel 2-9 Jenis Risiko pada Agroindustri CPO ... 104 Tabel 4-1 Kebutuhan-Kebutuhan Para Pihak-Pihak yang Berkepentingan pada

Agroindustri CPO ... 124 Tabel 4-2 Konsesi Lahan Perkebunan Sawit di Kutei Timur ... 144 Tabel 4-3 Kapasitas Supplai Tandan Buah Segar di Kabupaten Kutei Timur ... 146 Tabel 4-4 Daftar Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Kutei Timur dan Koordinat

Lokasinya ... 147 Tabel 4-5 Kapasitas Pabrik dan Perkiraan Kebutuhan Bahan Baku Tandan Buah

Segar pada tahun 2012 ... 148 Tabel 4-6 Persyaratan Lahan untuk Lokasi Pengembangan Industri Hilir Minyak

Kelapa Sawit ... 150 Tabel 4-7 Daftar Alternatif Lokasi Pengembangan Industri ... 152 Tabel 4-8 Kondisi Ruas Jalan pada Lokasi Kajian ... 154 Tabel 4-9 Interaksi Spasial Jarak Sebagai Cost antara Entitas Kebun Kelapa Sawit

dengan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kabupaten Kutei Timur

dari Tahun 2012 - 2014 ... 158 Tabel 4-10 Interaksi Spasial Waktu Tempuh Sebagai Cost antara Entitas Kebun

Kelapa Sawit dengan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kabupaten

Kutei Timur dari Tahun 2012 - 2014 ... 159 Tabel 4-11Interaksi Spasial Biaya Transportasi Sebagai Cost antara Entitas Kebun

Kelapa Sawit dengan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kabupaten

Kutei Timur dari Tahun 2012 - 2014 ... 160 Tabel 4-12 Interaksi Spasial Jarak Sebagai Cost antara Entitas Pabrik Pengolahan

xxviii

Tabel 4-14 Interaksi Spasial Biaya Transportasi sebagai Cost antara Entitas Pabrik Pengolahan dengan Lokasi Pengembangan Industri LKI001 ... 162 Tabel 4-15 Interaksi Spasial Jarak Sebagai Cost antara Entitas Pabrik Pengolahan

dengan Lokasi Pengembangan Industri LKI002 ... 163 Tabel 4-16 Interaksi Spasial Waktu Tempuh sebagai Cost antara Entitas Pabrik

Pengolahan dengan Lokasi Pengembangan Industri LKI002 ... 164 Tabel 4-17 Interaksi Spasial Biaya Transportasi sebagai Cost antara Entitas Pabrik

Pengolahan dengan Lokasi Pengembangan Industri LKI002 ... 164 Tabel 4-18 Interaksi Spasial Jarak Sebagai Cost antara Entitas Pabrik Pengolahan

dengan Lokasi Pengembangan Industri LKI003 ... 165 Tabel 4-19 Interaksi Spasial Waktu Tempuh sebagai Cost antara Entitas Pabrik

Pengolahan dengan Lokasi Pengembangan Industri LKI003 ... 165 Tabel 4-20 Interaksi Spasial Biaya Transportasi sebagai Cost antara Entitas Pabrik

Pengolahan dengan Lokasi Pengembangan Industri LKI003 ... 166 Tabel 4-21 Profil Interaksi Spasial Alternatif Lokasi Pengembangan Industri Hilir

Inti Minyak Kelapa Sawit ... 166 Tabel 4-22 Total Cost (Jarak sebagai Cost) Entitas PKS yang Memasok Alternatif

Lokasi LKI001 ... 167 Tabel 4-23 Total Cost (Waktu Tempuh sebagai Cost) Entitas PKS yang Memasok

Alternatif Lokasi LKI001 ... 167 Tabel 4-24 Total Cost (Biaya Transportasi sebagai Cost) Entitas PKS yang

Memasok Alternatif Lokasi LKI001 ... 168 Tabel 4-25 Total Cost (Jarak sebagai Cost) Entitas PKS yang Memasok Alternatif

Lokasi LKI002 ... 168 Tabel 4-26 Total Cost (Waktu Tempuh sebagai Cost) Entitas PKS yang Memasok

Alternatif Lokasi LKI002 ... 168 Tabel 4-27 Total Cost (Biaya Transportasi sebagai Cost) Entitas PKS yang

Memasok Alternatif Lokasi LKI002 ... 168 Tabel 4-28 Total Cost (Jarak sebagai Cost) Entitas PKS yang Memasok Alternatif

Lokasi LKI003 ... 169 Tabel 4-29 Total Cost (Waktu Tempuh sebagai Cost) Entitas PKS yang Memasok

Alternatif Lokasi LKI003 ... 169 Tabel 4-30 Total Cost (Biaya Transportasi sebagai Cost) Entitas PKS yang

Memasok Alternatif Lokasi LKI003 ... 169 Tabel 4-31 Profil Interaksi Spasial Alternatif Lokasi Pengembangan Industri Hilir

Inti Minyak Kelapa Sawit Mempertimbangkan Interaksi Spasial PKS dan KKS... 170 Tabel 4-32 Parameter-parameter Simulasi ... 172

xxix

xxxi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Interdependensi Moda Darat dan Laut pada Transportasi Agroindustri CPO ... 4 Gambar 2-1 Sumbangan Cabang-cabang Industri Terhadap PDB Sektor Industri

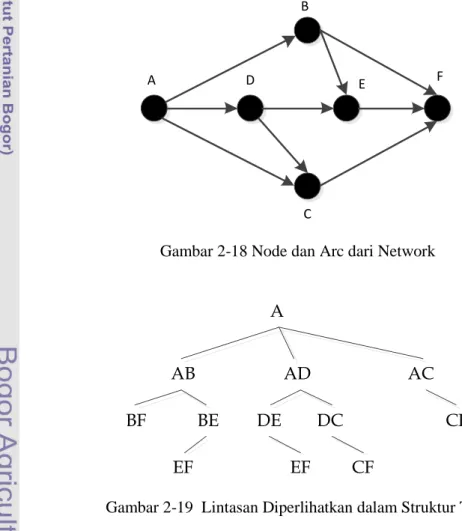

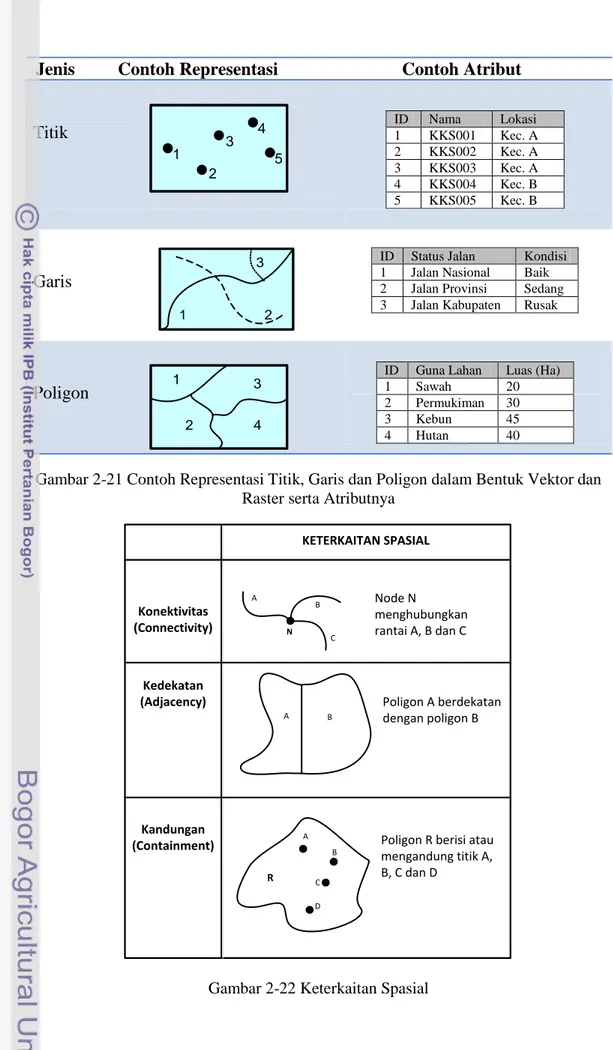

Non Migas Tahun 2010 ... 12 Gambar 2-2 Aktivitas-aktivitas pada Sistem Agroindustri ... 15 Gambar 2-3 Potensi Produksi Minyak Sawit di Wilayah Indonesia ... 17 Gambar 2-4 Area Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2009 ... 18 Gambar 2-5 Produksi CPO dan Harga per Ton dari Tahun 2000 sampai 2010 ... 19 Gambar 2-6 Proses Produksi CPO dan Keterlibatan Transportasi ... 22 Gambar 2-7 Titik Serah Barang dalam Perdagangan Internasional ... 24 Gambar 2-8 Pohon Industri Kelapa Sawit ... 25 Gambar 2-9 Strategi Pengembangan Industri Hilir Minyak Kelapa Sawit (IHKS) ... 27 Gambar 2-10 Konversi Data Geografis kedalam Informasi Geografis ... 36 Gambar 2-11 Contoh Data dan Informasi untuk Jumlah Interaksi Antar Entitas ... 36 Gambar 2-12 Kurva Perbedaan Sewa Tanah sesuai dengan Perbedaan Jarak ke

Pasar ... 41 Gambar 2-13 Diagram Cincin Von Thunen ... 42 Gambar 2-14 Segitiga Pembobotan Weber ... 43 Gambar 2-15 Konsep Jarak dan Biaya Transportasi Material dan Output

(Distribusi) dari Weber... 44 Gambar 2-16 Lokasi yang Memberikan Keuntungan Maksimal ... 45 Gambar 2-17 Arsitektur Multi Layer dari Sistem Informasi Geografis ... 48 Gambar 2-18 Node dan Arc dari Network ... 49 Gambar 2-19 Lintasan Diperlihatkan dalam Struktur Tree ... 49 Gambar 2-20 Representasi Vektor dan Raster untuk Titik, Garis dan Poligon ... 50 Gambar 2-21 Contoh Representasi Titik, Garis dan Poligon dalam Bentuk Vektor

dan Raster serta Atributnya ... 51 Gambar 2-22 Keterkaitan Spasial ... 51 Gambar 2-23 Analisis Spatial Shortest Facilities ... 53 Gambar 2-24 Analisis Lokasi-Alokasi Berbasis Spasial ... 53 Gambar 2-25 Kerangka Analisis Keputusan Multi Kriteria ... 54

xxxii

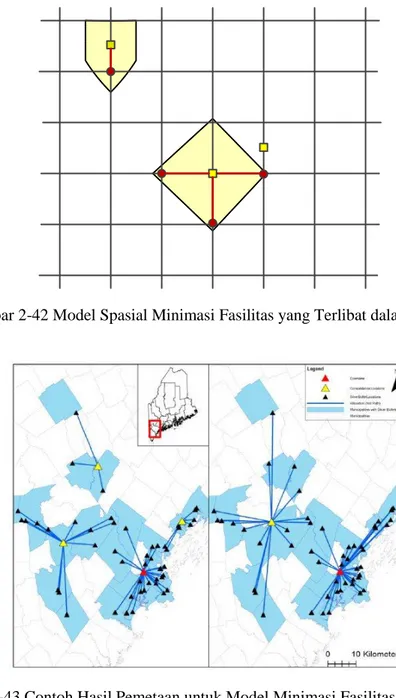

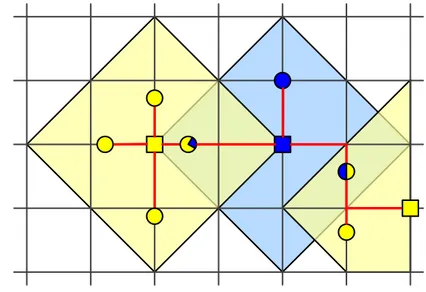

Majemuk Spasial ... 59 Gambar 2-28 Analisis Spasial Multi Kriteria dalam GIS ... 60 Gambar 2-29 Prosedur Rentang Skor Nilai dalam GIS ... 63 Gambar 2-30 Struktur Umum Super Matrix... 68 Gambar 2-31 Metode Additive Weighting Sederhana pada Data Raster ... 69 Gambar 2-32 Contoh Keterhubungan Sekumpulan Node dalam Sebuah Graf ... 71 Gambar 2-33 Contoh Penyelesaian dengan Algoritma Djikstra (Langkah 1) ... 72 Gambar 2-34 Contoh Penyelesaian dengan Algoritma Djikstra (Langkah 2) ... 73 Gambar 2-35 Contoh Penyelesaian dengan Algoritma Djikstra (Langkah 3) ... 74 Gambar 2-36 Contoh Penyelesaian dengan Algoritma Djikstra (Langkah 4) ... 74 Gambar 2-37 Contoh Penyelesaian dengan Algoritma Djikstra (Langkah 5) ... 75 Gambar 2-38 Model Alokasi p-median yang Meminimumkan Impedansi ... 77 Gambar 2-39 Model Spasial Maksimasi Cakupan dengan Sebanyak Mungkin

Demand Dilayani oleh Fasilitas ... 79 Gambar 2-40 Hasil Pemetaan Maksimasi Cakupan ... 79 Gambar 2-41 Model Maksimasi Kunjungan ... 80 Gambar 2-42 Model Spasial Minimasi Fasilitas yang Terlibat dalam Sistem ... 81 Gambar 2-43 Contoh Hasil Pemetaan untuk Model Minimasi Fasilitas yang

Terlibat dalam Sistem ... 81 Gambar 2-44 Model Spasial Maksimasi Pangsa Pasar ... 82 Gambar 2-45 Model Spasial dengan Target Pangsa Pasar Tertentu ... 83 Gambar 2-46 Kinerja Steady-state pada Simulasi Analitis ... 84 Gambar 2-47 Simulasi Kontinyu ... 85 Gambar 2-48 Simulasi Discrete Event Berbasis Spasial ... 86 Gambar 2-49 Konsep Dasar Simulasi Discrete Event ... 86 Gambar 2-50 Langkah-langkah dalam Studi Simulasi ... 92 Gambar 2-51 Kerangka Perhitungan Biaya Modal ... 100 Gambar 2-52 Logika Simulasi Monte Carlo ... 103 Gambar 3-1 Tahapan Umum Proses Rancang Bangun ... 112 Gambar 3-2 Langkah-langkah Penelitian ... 113 Gambar 3-3 Diagram Alir Model Shortest Path dengan Algoritma Djikstra ... 116 Gambar 3-4 Diagram Alir Penentuan Volume Interaksi Spasial Multi Periode ... 117

xxxiii

Gambar 3-5 Penentuan Alternatif Lokasi Pengembangan Industri dengan Spatial

MCDM ... 118 Gambar 3-6 Teknik Pengumpulan Data dengan Teknologi GPS ... 119 Gambar 4-1 Pemetaan Elem-elemen Rantai Usaha Agroindustri CPO ... 122 Gambar 4-2 Causal Loop Sistem Usaha Agroindustri CPO ... 125 Gambar 4-3 Siklus Usaha Industri CPO ... 126 Gambar 4-4 Diagram Input-Output Model Pendukung Keputusan Pengembangan

Agroindustri CPO ... 128 Gambar 4-5 Keterkaitan antar Entitas Pembangun Basis Data Sistem Pendukung

Keputusan Spasial Pengembangan Industri Hilir CPO ... 131 Gambar 4-6 Theme-theme dalam Sistem Informasi Geografis yang Dibangun ... 132 Gambar 4-7 Peta Propinsi di Indonesia ... 133 Gambar 4-8 Peta Kabupaten di Indonesia ... 133 Gambar 4-9 Peta Wilayah Kalimantan Timur ... 134 Gambar 4-10 Peta Kebun Kelapa Sawit di Kutei Timur... 135 Gambar 4-11 Peta Centroid Point Kebun Kelapa Sawit di Kutei Timur ... 136 Gambar 4-12 Peta Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Kutei Timur ... 136 Gambar 4-13 Peta Jalan di Kutei Timur dan Kabupaten Terdekat ... 137 Gambar 4-14 Menu Utama SDSS ... 139 Gambar 4-15 Peta Wilayah Kabupaten Kutei Timur ... 141 Gambar 4-16 Kebun Kelapa Sawit di Kabupaten Kutei Timur ... 143 Gambar 4-17 Sebaran Kebun Kelapa Sawit Berdasarkan Kepemilikan ... 144 Gambar 4-18 Histogram Jumlah Kebun Kelapa Sawit di Kutei Timur Berdasarkan

Umur Tanaman ... 145 Gambar 4-19 Produksi Tandan Buah Segar di Kutei Timur ... 146 Gambar 4-20 Titik-titik Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Kutei Timur ... 147 Gambar 4-21 Analisis Surplus/Shortage Kapasitas Pabrik ... 149 Gambar 4-22 Model Penentuan Lokasi Pengembangan Industri Hilir CPO dengan

Spatial Decision Support IKG2012 ... 151 Gambar 4-23 Alternatif Lokasi Pengembangan Industri Hilir Inti Kelapa Sawit ... 152 Gambar 4-24 Jaringan Jalan dan Aksebilitas terhadap Fasilitas Perkebunan dan

Pabrik Pengolahan ... 154 Gambar 4-25 Shortest Path dari Kebun Kelapa Sawit menuju Pabrik CPO

(Contoh) ... 155 Gambar 4-26 Analisis Shortest Path dari Pabrik menuju Pelabuhan Muat dengan

xxxiv

Gambar 4-28 Hasil Eksekusi Model Interaksi Spasial PKS dengan KKS dengan

Waktu sebagai Cost ... 159 Gambar 4-29 Hasil Eksekusi Model Interaksi Spasial PKS dengan KKS dengan

Biaya Transportasi sebagai Cost ... 160 Gambar 4-30 Hasil Eksekusi Model Interaksi Spasial Pabrik Pengolahan CPO

dengan Lokasi Pengembangan Industri Hilir Inti Minyak Kelapa Sawit ... 161 Gambar 4-31 Proses Pengiriman Minyak Kelapa Sawit dari Pabrik Menuju ke

Lokasi Pengembangan Industri/Dermaga ... 172 Gambar 4-32 Animasi Peta dengan 7 Lokasi PKS ... 173 Gambar 4-33 Animasi Unloading Trucks di Tangki Timbun dan Loading Kapal di

Industri Hilir (Dermaga) ... 174 Gambar 4-48 Dash Board Monitor Industri Hilir ... 174 Gambar 4-46 Panel Monitor Level Tangki PKS ... 175 Gambar 4-47 Panel Monitor Level Tangki Timbun Bersama di Industri Hilir ... 175

xxxv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Kebun Kelapa Sawit di Kabupaten Kutei Timur... 196 Lampiran 2 Konversi Satuan ... 200 Lampiran 3 Asumsi Produktivitas Berdasarkan Umur Tanaman (Pahan, 2010) ... 201 Lampiran 4 Harga Tandan Buah Segar Tahun 2012 ... 201 Lampiran 5 Harga Tandan Buah Segar per Kg Tahun 2011 ... 203 Lampiran 6 Hasil Interaksi Spasial dari Kebun Kelapa Sawit Menuju Ke Pabrik

Minyak Kelapa Sawit ... 204 Lampiran 7 Kapasitas Pabrik Pengolahan TBS ... 213 Lampiran 8 Listing Program ... 214 Lampiran 9 Blok Modul Simulasi ... 329

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri minyak kelapa sawit (crude palm oil – CPO) di Indonesia dan Malaysia telah mampu merubah peta perminyakan nabati dunia dalam waktu singkat. Pada tahun 1985, produksi minyak sawit Indonesia baru mencapai 1.3 juta ton. Namun, pada tahun 2006 telah melonjak mencapai 14.7 juta ton CPO, dan pada tahun 2007 produksi CPO Indonesia telah berhasil melampaui total produksi CPO Malaysia (Edser, 2010; Syaukat, 2010). Menurut data dari Kementrian Perdagangan RI (2011) Hasil produksi CPO Indonesia pada tahun 2011 yang baru saja berlalu sebesar 23 juta ton. Dari angka tersebut, 17,5 juta ton diekspor ke berbagai negara dengan China sebagai pembeli utama. Dengan harga per ton pada akhir tahun tersebut mencapai lebih dari USD 1,000 (Kurniawan, 2011) maka nilai pendapatan dari sektor CPO mendekati Rp. 150 triliun. Saat ini Indonesia dan Malaysia menghasilkan 83% dari total produksi minyak kelapa sawit dunia dan menguasai 89% ekspor global (Edser, 2010).

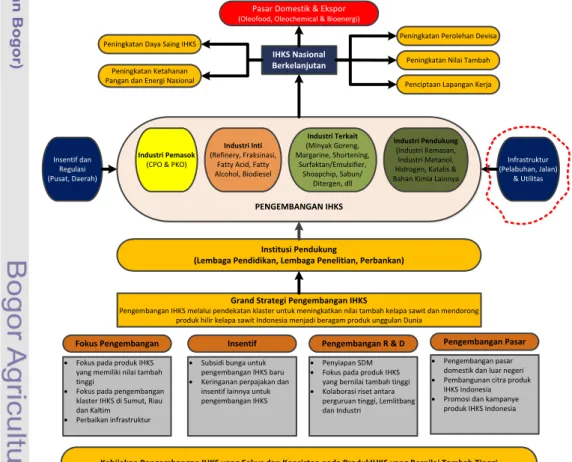

Meskipun Industri kelapa sawit saat ini telah menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Indonesia dan masyarakatnya, namun masih cukup banyak tantangan yang belum berhasil diatasi dengan baik terkait dengan industri ini. Tantangan tersebut datang baik dari dalam maupun luar Indonesia. Dari dalam negeri sendiri, tantangan paling utama yaitu dari ketersediaan infrastruktur pelabuhan dan transportasi untuk kemudahan pengapalan hasil produksi (Supriyadi, 2010; GAPKI, 2011). Petani masih mengalami kesulitan membawa hasil panennya sehingga kuantitas maupun kualitas produksi menjadi tidak optimal. Di negara tetangga misalnya Malaysia, ketersediaan sarana infrastruktur yang baik memberi kemudahan bagi para petani mengangkut hasil panennya untuk dijual kembali (Kardiman, 2011). Tantangan kedua yang masih terkait dengan yang pertama adalah masih dominannya ekspor komoditas minyak kelapa sawit mentah yang belum diolah dengan nilai tambah yang tidak terlalu besar. Saat ini minyak kelapa sawit yang dihasilkan oleh Indonesia 55% diolah di dalam negeri dan sisanya diekspor. Minyak kelapa sawit yang diolah di dalam negeri

sebagian besar digunakan untuk menghasilkan produk-produk turunan seperti minyak goreng, margarin, olein, stearin, asam lemak, fatty alcohol, biodiesel dan

soapchips (Indagro, 2010) sementara produk-produk turunan yang lainnya masih

terbatas. Selain faktor infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung pengembangan industri hilir ini, faktor penyebab lainnya adalah belum terintegrasinya industri pemasok CPO/PKO dengan industri inti, industri terkait dan industri pendukung. Sementara tantangan yang berasal dari luar Indonesia lebih kepada isu lingkungan melalui kampanye negatif oleh negara tertentu. Pada tahun 2010, telah ditandatangani letter of intent (LOI) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Norwegia, di mana disebutkan bahwa izin baru konversi hutan alam dan gambut dihentikan selama dua tahun dimulai pada Januari 2011 (Gingold, McLeish et al., 2011). Artinya, dengan pembatasan lahan baru bisa menghambat ekspansi produksi kebun sawit (Wilkinson dan Rocha, 2008). Perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit dari tahun ke tahun khususnya di kabupaten Kutei Timur, Propinsi Kalimantan Timur tampaknya juga tidak diikuti oleh sarana pengolahan, sehingga tanaman kelapa sawit terutama yang diusahakan oleh rakyat maupun koperasi walaupun telah berproduksi masih kesulitan dalam proses pengolahan dan pemasaran. Masyarakat petani juga belum memperoleh peluang yang cukup untuk memanfaatkan potensi ekonomi dalam kegiatan off-farm dan hanya terbatas pada on farm (Susila, 2010).

Pengembangan industri maupun lebih spesifik lagi untuk agroindustri minyak kelapa sawit, bagaimanapun akan terkait dengan masalah lokasi dari entitas industri tersebut dan interaksi spasialnya. Lokasi dalam hal ini merujuk pada dimana aktivitas produksi tersebut berada di permukaan bumi atau letak geografisnya (Chapman, 2009). Sementara interaksi spasial merujuk pada seberapa baik industri tersebut dapat memenuhi permintaan yang ada dari posisinya tersebut (Sommer dan Wade, 2006). Seberapa baik industri dapat melayani permintaan yang ada tentu saja sangat bergantung dengan kondisi jaringan transportasi yang berkorelasi terhadap waktu dan biaya transportasi. Biaya transportasi sendiri memiliki kontribusi terhadap total biaya produk yang cukup besar. Hampir 30 persen dari total harga pokok produk CPO maupun

produk-produk agroindustri lainnya merupakan biaya distribusi dan transportasi (Beenhakker, 2010).

Keputusan pengembangan industri maupun klaster industri yang terkait dengan lokasi merupakan keputusan strategis yang memiliki konsekuensi biaya tetap dan biaya variabel yang signifikan bagi industri sekaligus juga memiliki unsur strategis yang dapat memperkuat posisi untuk bersaing terutama dalam rangka penguasaan wilayah pemasaran (Heizer dan Render, 2010). Fasilitas produksi yang terpasang pada lokasi terpilih membutuhkan sejumlah besar kapital yang diinvestasikan dalam jangka panjang dengan kondisi yang penuh risiko. Apabila keputusan lokasi dianulir saat industri telah didirikan tentu saja akan memberikan konsekuensi biaya yang tinggi (Wignjosoebroto, 2003). Salah satu faktor yang memegang peranan utama dalam penetapan lokasi pengembangan industri atau kegiatan ekonomi lainnya adalah besarnya biaya transportasi (Drezner dan Hamacher, 2004). Hal tersebut disebabkan biaya transportasi merupakan salah satu komponen biaya produksi (Arcelus, 1989). Apabila biaya transportasi lebih murah, akan mengakibatkan biaya produksi lebih rendah dan harga produk juga bisa lebih rendah sehingga menambah daya saing produk dan memperluas daerah pemasaran. Hubungan antara biaya produksi di dalam negeri dengan harga penawaran ke luar negeri ditambah dengan biaya transportasi, akan menentukan apakah suatu barang akan diekspor, diimpor atau dipasarkan di dalam negeri sendiri (Nasution, 2008). Ketersediaan infrastruktur transportasi juga akan mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja antar daerah. Transportasi komoditas khususnya di negara kepulauan pada umumnya akan melibatkan dua atau lebih moda transportasi (Xie, 2009). Sebagaimana yang digambarkan pada Gambar 1-1, terdapat interdependensi antar fasilitas dan moda transportasi untuk memenuhi permintaan terhadap komoditas agroindustri CPO.

Gambar 1-1 Interdependensi Moda Darat dan Laut pada Transportasi Agroindustri CPO

Permasalahan pengembangan industri hilir kelapa sawit dan dimana lokasi pengembangan yang paling optimal merupakan permasalahan yang kompleks karena harus mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berkaitan satu sama lain yang umumnya juga memiliki ketidakpastian. Pemecahan permasalahan ini harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti: sebaran kebun dan kapasitasnya, sebaran pabrik (PKS) dan kapasitasnya, variasi produktivitas tanaman kelapa sawit, jaringan transportasi dan kondisinya, pilihan alat transportasi yang tersedia, persyaratan-persyaratan teknis untuk lokasi pengembangan dan juga rancangan infrastruktur utama di pelabuhan maupun di industri hilirnya. Kompleksitas dari permasalahan ini memerlukan sebuah model yang dapat membantu para pemangku kepentingan yang terkait untuk dapat mengambil keputusan strategis yang terbaik dalam rangka meningkatkan keunggulan bersaing dari agroindustri minyak kelapa sawit ini.

Permintaan Komoditas Industri Hilir Fasilitas di Pelabuhan Penerimaan Skema dan Ukuran Pengiriman via Laut Fasilitas pada Pelabuhan Pengiriman Kapasitas & Produksi (Hilir) Kapasitas Jaringan Jalan Darat Kapasitas dan Produksi CPO

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan rancang bangun prototipe sistem pendukung keputusan berbasis spasial (spatial decision support system/SDSS). Prototipe yang dikembangkan dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan lokasi pengembangan industri hilir inti minyak kelapa sawit dan fasilitas tanki timbun CPO yang optimal dengan mempertimbangkan atribut spasial dan non spasial dari kebun kelapa sawit (KKS), pabrik minyak kelapa sawit (PKS), industri hilir, jaringan jalan, dan lahan serta interaksi spasial dari masing-masing entitas yang terlibat.

2. Implementasi dan pengujian sistem pada pengembangan industri minyak kelapa sawit di wilayah Kabupaten Kutei Timur, Propinsi Kalimantan Timur.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Agroindustri sebagai sistem yang diteliti untuk dikembangkan dalam hal ini adalah agroindustri minyak kelapa sawit dan beberapa produk turunannya yang telah ditentukan.

b. Jaringan dan fasilitas distribusi dan transportasi yang terlibat dalam penelitian ini adalah jaringan transportasi dan fasilitas distribusi eksisting. c. Moda transportasi yang dipertimbangkan dalam penelitian ini meliputi

moda transportasi darat, sungai dan laut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat:

a. Memberikan solusi dalam mengevaluasi rencana strategis pengembangan agroindustri dan sistem logistik terkait dengan data-data spasial dan atributnya. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti dan Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, serta agroindustri minyak kelapa sawit.

b. Dengan melakukan penyesuaian terhadap model yang dibangun, diharapkan tidak hanya komoditas agroindustri minyak kelapa sawit yang dapat merasakan manfaatnya, tapi juga komoditas agroindusti lainnya. c. Memberikan kontribusi pendekatan baru dalam metode pengembangan

industri, perencanaan dan perancangan fasilitas industri dan transportasi.

1.5 Kebaharuan Penelitan

Dalam “Cetak Biru Penataan Dan Pengembangan Sektor Logistik Indonesia” (Tamboen, Dewandhono et al., 2008), kelapa sawit merupakan komoditas penentu (key commodities) yang menjadi prioritas untuk dikelola karena merupakan salah satu comparative advantage yang dimiliki oleh Indonesia dan sangat potensial untuk dikembangkan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan selama ini yang terkait dengan pengembangan komoditas dan industri kelapa sawit nasional sebagian besar masih terfokus pada kebijakan dan keputusan-keputusan strategis dengan menggunakan model-model yang relevan. Keberhasilan pengembangan sebuah industri dan sistem logistiknya bagaimanapun akan ditentukan oleh aspek teknis dan operasional yang terkait. Karakteristik komoditas dari kelapa sawit yang bersifat perishable dan membutuhkan waktu yang cepat menuju ke fasilitas pengolahan dengan realitas kondisi infrastruktur dan jaringan transportasi yang ada, belum dipertimbangkan dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kinerja dari agroindustri khususnya agroindustri kelapa sawit sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola permasalahan kritikal ini. Asumsi linier baik yang terkait dengan produk maupun jaringan transportasi yang dilakukan dalam memodelkan permasalahan ini potensial akan menghasilkan keputusan yang salah. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyediakan sebuah model berbasis spasial dan multi periode yang mempertimbangkan atribut spasial dan non spasial dari Kebun Kelapa Sawit (KKS), Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PKS), Industri Hilir, jaringan jalan, dan lahan serta interaksi spasial dari masing-masing entitas yang terlibat. Karakteristik dari bahan baku maupun produk agroindustri yang bersifat perishable dan realitas tidak seragamnya kondisi jaringan transportasi yang ada juga diakomodasi pada model yang dikembangkan. Penggunaan model yang dibangun penulis ini secara efektif, akan dapat meningkatkan kinerja usaha dari agroindustri kelapa sawit.

Dalam pengembangan industri dan logistik, termasuk dalam hal ini penentuan jenis dan letak geografis dari fasilitas, jaringan infrastruktur pendukung kegiatan (pelabuhan, jalan raya, dan lain-lain), kebijakan-kebijakan yang ada harus dapat dioperasionalkan lagi dengan menentukan interaksi spasial antar entitas yang terlibat berupa volume dan arus barang yang terkait dengan komoditas penentu dan potensial tersebut. Karena unsur penentu suatu rancangan rantai suplai dan jaringan logistik adalah “volume” atau berat dari komoditas yang dipindahkan. Untuk itu, adalah suatu tantangan bagi pemerintah maupun peneliti untuk menentukan lokasi dan interaksi spasial atas komoditas penentu ini sehingga sistem logistik nasional dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang benar. Komoditas penentu (key commodities) dari seluruh kegiatan logistik di Indonesia utamanya ditentukan berdasarkan volume atau berat dari komoditas tersebut, bukan nilai/harganya (Tamboen, Dewandhono et al., 2008). Komoditas atau industri penentu tersebut merupakan indikator kunci dalam menilai kinerja sektor logistik (WorldBank, 2012). Penelitian ini melakukan penyelarasan (alignment) keputusan-keputusan strategis dengan keputusan-keputusan yang bersifat operasional dengan bantuan teknologi GIS dan analisis spasial yang dikembangkan dalam sebuah sistem pendukung keputusan spasial (spatial

2.1 Industri dan Agroindustri

Secara definitif, industri dapat diartikan sebagai suatu lokasi dimana aktivitas produksi diselenggarakan (Wignjosoebroto, 2003). Aktivitas produksi sendiri merupakan sekumpulan aktivitas yang diperlukan untuk mengubah satu kumpulan masukan seperti bahan baku, sumber daya manusia, energi, informasi, dan lain-lain menjadi produk keluaran (finished products atau services) yang memiliki nilai tambah (Heizer dan Render, 2010). Di dalam proses produksi akan terjadi suatu proses perubahan bentuk (transformasi) dari input yang dimasukkan baik secara physik maupun non physik. Disini akan terjadi apa yang disebut dengan pemberian nilai tambah (value added) dari input material yang diolah. Penambahan nilai tersebut bisa ditinjau dari penambahan nilai fungsional maupun ekonomisnya (Wignjosoebroto, 2003).

Agroindustri sendiri menurut Austin (1992) merupakan perusahaan yang memproses bahan baku yang lebih khusus lagi yaitu bahan baku yang berasal dari produk-produk pertanian baik tanaman maupun hewan. Pemrosesan disini meliputi transformasi dan pengawetan melalui perubahan physik atau kimia, penyimpanan, pengepakan dan distribusi. Produk yang dihasilkan oleh agroindustri dapat merupakan produk akhir siap dikonsumsi atau digunakan oleh manusia atau pun sebagai produk yang merupakan bahan baku untuk industri lain. Semua aktivitas agroindustri terdiri dari 3 sub sistem dasar, yaitu pemasaran, pengolahan dan supplai bahan baku (Brown dan Touche, 1994). Beberapa pakar telah memperkenalkan istilah agroindustri sebelum Austin memperkenalkannya secara eksplisit. Salah satu diantaranya adalah Dr. Ray Golberg dari Harvard Business School. Dr. Ray Golberg mendefinisikan bahwa agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri-pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. Terdapat kebergantungan antara pertanian, industri hulu, industri pengolahan pangan dan hasil pertanian, serta distribusi beserta peningkatan nilai tambah (Golberg, Ray et al., 1974).

Selanjutnya Austin (1992) menyebutkan bahwa tingkat pemrosessan tersebut dapat bervariasi mulai dari aktivitas pembersihan dan pemilahan, pengolahan sederhana hingga modifikasi kimiawi untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Variasi dari aktivitas pengolahan tersebut beserta contoh produknya diperlihatkan pada Tabel 2-1. Dalam industri pangan, transformasi tersebut bertujuan antara lain untuk mendapatkan produk yang dapat dimakan atau digunakan, meningkatkan daya simpan, mempermudah transportasi, meningkatkan nilai gizi serta nilai cernanya. Kompleksitas teknologi, kebutuhan investasi serta aktivitas manajerial dalam agroindustri sangat tergantung pada tingkat transformasi tersebut (Austin, 1992).

Tabel 2-1 Pengelompokan Agroindustri Berdasarkan Proses Transformasi

Aktivitas Pengolahan Contoh Produk

Pembersihan Pemilahan Buah-buahan segar Sayuran Telur Ginning Pemotongan Pencampuran

Biji-bijian (serelia) Jute

Daging Kapas

Rempah-rempah Kayu

Pakan ternak Karet

Pemasakan Pasteurisasi Pengalengan Dehidrasi Pembekuan Pemintalan Ekstraksi Assembly Produk-produk susu

Buah-buahan dan sayur olahan Daging

Sauces

Tekstil dan garmen Minyak Furnitur Gula Minuman Modifikasi kimia Teksturisasi Makanan instan

Textured vegetable products Ban

Berdasarkan standar yang diterbitkan oleh International Standard Industrial Classification (UNSD, 2004; UNIDO, 2008), agroindustri terdiri dari industri-industri antara lain: i) industri makanan dan minuman; ii) produk-produk tembakau; iii) kertas dan produk-produk dari kayu; iv) tekstil, alas kaki dan pakaian; v) produk kulit; dan vi) produk-produk dari karet. Fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan oleh Pemerintah yang dilakukan oleh Departemen

Perindustrian dalam hal ini juga mengacu pada pengelompokan (ISIC) oleh UNIDO tersebut (Indagro, 2010).

Meskipun baru dipopulerkan di Indonesia pada tahun 1980-an (Djamaran, 2007), agroindustri sebenarnya telah diperkenalkan di Indonesia sejak abad ke-16 melalui penerapan sistem tanam paksa (Siahaan, 2000; Mangunwidjaya dan Sailah, 2009). Saat itu, Pemerintah Belanda menyadari betul bahwa Indonesia secara geografis sangat cocok untuk usaha budidaya tanaman tropis dengan nilai ekonomi yang tinggi. Dimulai dari tanam paksa, berkembanglah perkebunan kopi, gula, nilam, tembakau, teh, kina, karet serta rempah-rempah di beberapa pulau di Indonesia (Mangunwidjaya dan Sailah, 2009).

2.1.1 Peran Penting Agroindustri dalam Perekonomian Nasional

Agroindustri merupakan sektor yang sangat penting di berbagai negara, khususnya Negara berkembang. Brown dan Deloitte & Touche (1994) menyebutkan bahwa lebih dari separuh aktivitas manufaktur di berbagai negara berkembang di dunia terdiri dari agroindustri yang meliputi penanganan dan pengolahan bahan baku yang bersumber dari pertanian. Aktivitas ini merupakan langkah awal untuk menuju pada industrialisasi dan mendorong munculnya industri yang lain (Soekartiwi, 2000).

Pembangunan agroindustri merupakan kelanjutan dari pembangunan pertanian (Soekartiwi, 2000). Hal ini merupakan konsekuensi logis karena sebagian besar input atau bahan baku dari agroindustri berasal dari produk pertanian (agriculture). Bila pembangunan pertanian berhasil, maka pembangunan agroindustri pun berhasil. Begitu pula sebaliknya, bila pembangunan pertanian gagal, maka pembangunan agroindustri pun sulit untuk berkembang.

Menurut UNIDO (2008), pertumbuhan dan pengembangan agroindustri dalam suatu Negara dapat berperan dalam perekonomian antara lain dalam hal: (a) Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan; (b) Memberikan kontribusi terhadap GDP dan sektor manufaktur; (c) Mengembangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat; (d) Memberikan pemerataan ekonomi daerah pedesaan dan perkotaan; dan (e) Integrasi ke pasar global dan pendapatan devisi bagi Negara.

Sebagaimana yang digambarkan pada Gambar 2-1, kontribusi agroindustri Indonesia terhadap PDB sektor non-migas cukup besar, yaitu 44,2%, yang merupakan kontribusi terbesar bila dibandingkan dengan sektor industri lainnya seperti industri alat angkut, mesin dan peralatan sebesar 28,1%, industri pupuk, kimia dan barang dari karet sebesar 12,7%, industri tekstil, barang kulit dan alas kaki sebesar 9%, industri semen dan barang galian bukan logam sebesar 3,3%, industri logam dasar, besi dan baja sebesar 1,9% dan industri barang lainnya sebesar 0,8%. Sedangkan kontribusi cabang industri agro terhadap industri pengolahan tahun 2010 terbesar diberikan oleh cabang industri makanan, minuman dan tembakau yaitu sebesar 33,6% yang diikuti oleh industri barang kayu dan hasil hutan lainnya sebesar 5,8%, industri kertas dan percetakan sebesar 4,8%.

Sumber: Indagro (2010)

Gambar 2-1 Sumbangan Cabang-cabang Industri Terhadap PDB Sektor Industri Non Migas Tahun 2010

Pertumbuhan industri pengolahan non-migas dari tahun 2006-2009 mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan tahun 2006 sebesar 5,27%, tahun 2007 turun menjadi 5,15%, tahun 2008 turun menjadi 4,05%, pada tahun 2009 turun menjadi 2,52%, dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 5,13%. Walaupun pertumbuhan industri non-migas mengalami penurunan, namun kontribusi sektor agroindustri pada pertumbuhan industri non-migas cukup signifikan. Pada tahun 2006 pertumbuhan agroindustri sebesar

5,51%, tahun 2007 turun menjadi 4,38%, dan pada tahun 2008 turun menjadi 1,92%, namun pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 9,21%.

Data kontribusi sub sektor agroindustri terhadap PDB menunjukkan bahwa output sub sektor ini memberikan kontribusi yang selalu lebih besar dari pada sub sektor pengolahan non agroindustri. Rata-rata kontribusi sub sektor agroindustri selama 2004-2009 mencapai 15,47 persen dari total PDB nasional. Sementara sub sektor non agroindustri (non migas) memberikan kontribusi dengan ratarata mencapai 9,41 persen (Rachbini, Arifin et al., 2011).

Di saat krisis ekonomi yang pernah memporak-porandakan ekonomi Indonesia pada 1997-1998, agroindustri ternyata dapat bertahan menjadi sebuah aktivitas ekonomi yang mampu berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selama masa krisis, walaupun sektor lain mengalami kemunduran atau bahkan pertumbuhan negatif, agroindustri mampu bertahan dalam jumlah unit usaha yang beroperasi (Rachbini, Arifin et al., 2011). Penyebab utama yang membuat kelompok agroindustri maupun pertanian dapat bertahan dalam situasi krisis karena ketidakbergantungannya pada bahan baku dan bahan tambahan impor serta peluang pasar ekspor yang besar. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang utama Dunia justru memberikan tambahan keuntungan yang signifikan terhadap industri ini.

2.1.2 Permasalahan dan Kendala Pengembangan Agroindustri

Namun, walaupun kontribusi sektor agroindustri dalam perekonomian nasional cukup signifikan, pengembangan industri ini di Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan dan kendala. Beberapa permasalahan umum dalam pengembangan agroindustri yang teridentifikasi oleh Rachman dan Sumedi (2002) adalah: (a) Sifat produk pertanian yang mudah rusak dan bulky sehingga diperlukan teknologi pengemasan dan sarana transportasi yang mampu mengatasi masalah tersebut; (b) Sebagian besar produk pertanian bersifat musiman dan sangat dipengaruhi oleh iklim sehingga aspek kontinyuitas produk agroindustri sangat tidak terjamin; (c) Kualitas produk pertanian dan produk industri yang dihasilkan pada umumnya masih rendah sehingga mengalami kesulitan dalam

persaingan pasar baik di dalam negeri maupun di pasar Internasional; dan (d) Sebagian besar industri berskala kecil dengan teknologi rendah.

Sementara itu kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan agroindustri menurut Supriyati, Suryani et al. (2006) adalah: (1) Bahan baku berupa komoditi pertanian belum dapat mencukupi kebutuhan industri pengolahan secara berkesinambungan; (2) kemampuan sumber daya manusia yang terbatas dalam penguasaan manajemen dan teknologi menyebabkan rendahnya efisiensi dan daya saing produk agroindustri; (3) investasi di bidang agroindustri kurang berkembang, antara lain karena masih adanya ketidakpastian iklim usaha dan kebijakan yang tidak konsisten; (4) Lembaga keuangan masih menerapkan preferensi suku bunga yang sama antara sektor pertanian, kehutanan, industri dan jasa sehingga kurang atraktif bagi investor untuk berusaha di bidang agroindustri; (5) Informasi peluang usaha dan pemasaran belum memadai dengan keterpaduan jaringan bisnis yang baik; (6) Masih adanya kesenjangan pengembangan wilayah; (7) Homogenitas kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan kebutuhan wilayah setempat; (8) Belum terciptanya sinergi kebijakan yang mendukung iklim usaha; (9) Kurangnya sarana dan prasarana transportasi; (10) Kemitraaan usaha dan keterkaitan produk antara hulu dan hilir belum berjalan lancar; (11) Masih kurangnya penelitian dan pengembangan teknologi proses; dan (12) Ketergantungan pada lisensi produk dan teknologi yang bersumber dari luar negeri.

2.1.3 Pendekatan Sistem dalam Analisis Agroindustri

Agroindustri merupakan sebuah sistem yang kompleks yang memiliki karakteristik yang khusus dimana terdapat sekumpulan keterkaitan aktivitas yang saling terhubung antara aktivitas produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, dan distribusi produk pertanian. Dari sudut pandang para pakar sosial ekonomi, agroindustri, (pengolahan hasil pertanian) merupakan bagian dari lima sub-sistem agribisnis yang disepakati pada Simposium Nasional Agroindustri I (Anonim, 1983), yaitu sub-sistem penyediaan sarana produksi dan peralatan, usaha tani, pengolahan hasil pertanian, pemasaran, sarana dan pembinaan (Mangunwidjaya dan Sailah, 2009).

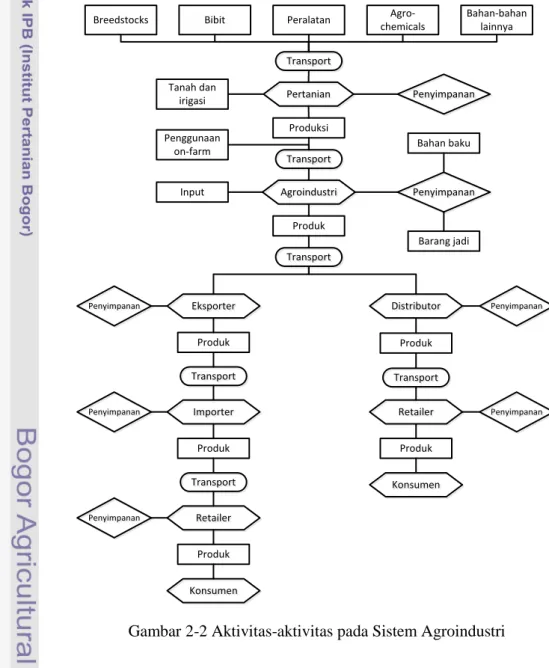

Menurut Austin (1992), agroindustri sebagai sebuah sistem memiliki empat tipe keterkaitan sistemik, keempat tipe keterkaitan sistemik tersebut adalah: (a) Keterkaitan rantai produksi; (b) Keterkaitan kebijakan makro dan mikro; (c) Keterkaitan institusional; (d) Keterkaitan internasional/global. Masing-masing keterkaitan ini memiliki dimensi yang bebeda-beda pada sistem agroindustri, namun semuanya saling berhubungan. Pemahaman terhadap sistem dan elemen-elemen dalam agroindustri ini serta keterkaitannya satu sama lain, akan sangat diperlukan dalam melakukan usaha perancangan maupun perbaikan sistem. Gambar 2-2 berikut ini memperlihatkan aktivitas-aktivitas pada sistem agroindustri secara umum.

Gambar 2-2 Aktivitas-aktivitas pada Sistem Agroindustri

Breedstocks Bibit Peralatan Agro-chemicals Bahan-bahan lainnya Transport Transport Pertanian Pertanian Produksi Transport Transport Agroindustri Agroindustri Produk Transport Transport Eksporter

Eksporter DistributorDistributor

Produk Transport Transport Importer Importer Produk Transport Transport Retailer Retailer Produk Konsumen Konsumen Produk Transport Transport Retailer Retailer Produk Konsumen Konsumen Penyimpanan Penyimpanan Penyimpanan Penyimpanan Bahan baku Barang jadi Input Tanah dan irigasi Penggunaan on-farm Penyimpanan Penyimpanan Penyimpanan Penyimpanan Penyimpanan Penyimpanan Penyimpanan Penyimpanan Penyimpanan Penyimpanan

2.2 Agroindustri Minyak Kelapa Sawit dan Potensi Pengembangannya 2.2.1 Agroindustri Minyak Kelapa Sawit

Agroindustri minyak kelapa sawit merupakan industri yang mengolah bahan baku yang berasal dari tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit yang umumnya ditanam pada perkebunan (KKS) milik masyarakat, swasta maupun Pemerintah. Bagian yang paling utama untuk diolah dari kelapa sawit adalah buahnya. Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng. Produk yang dihasilkan dari industri hulu menghasilkan produk primer berupa minyak kelapa sawit (MKS) dan minyak inti kelapa sawit (MIKS). Dari produk primer berupa MKS dan MIKS ini dapat dikembangkan menjadi bermacam-macam produk yang dihasilkan oleh industri hilir (Goenadi, 2005). MKS dan MIKS sendiri merupakan ester asam lemak dan gliserol yang disebut trigliserida. Trigliserida MKS kaya akan asam palmiat, linoleat, stearat dan gliserol. Sedangkan trigliserida MIKS mengandung asam laurat, miristat, stearat, gliserol dan sedikit palmitat (Pahan, 2010). MKS dan MIKS merupakan sumber energi pangan, seperti minyak goreng, maragarine, shortenings dan vanaspati serta sumber karbon untuk industri oleokimia. Kelebihan minyak nabati dari sawit adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karoten tinggi (Deperin, 2007). Sementara senyawa karbon asal minyak nabati dikenal lebih mudah terurai di alam dibandingkan dengan senyawa turunan dari minyak bumi (Pahan, 2010). Dengan kandungan nutrisi produk pangan yang dihasilkan dan potensi pengembangan pada produk industri hilir yang bernilai tinggi, menjadikan produk agroindustri minyak kelapa sawit ini sebagai komoditas yang bernilai tinggi dalam perdagangan domestik maupun internasional saat ini maupun di masa yang akan datang. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit (Deperin, 2007).

Tanaman kelapa sawit sebagai penghasil MKS dan MIKS ini berasal dari Afrika (Elaeis guineensis) dan telah lama dikenal di negara asalnya (Afrika Barat) untuk digunakan minyak goreng (Lubis dan Widanarko, 2011). Tanaman kelapa sawit tumbuh dengan baik pada dataran rendah di daerah tropis yang beriklim

basah, yaitu sepanjang garis khatulistiwa antara 23.5o lintang utara sampai 23.5o lintang selatan. Persyaratan untuk tumbuh tanaman kelapa sawit menurut Pahan (2010): (a) curah hujan ≥ 2.000 mm/tahun dan merata sepanjang tahun dengan periode bulan kering tidak lebih dari 3 bulan; (b) Temperatur siang hari rata-rata 29-33o C dan malam hari 22-24o C; (c) Ketinggian tempat dari permukaan laut 500 m; dan (d) matahari bersinar sepanjang tahun, minimal 5 jam per hari. Dengan ketersediaan lahan, kesesuaian iklim dan kesuburan tanah yang dimiliki, Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai Negara penghasil minyak kelapa sawit maupun turunannya. Atas dasar persyaratan tumbuh, kesesuaian iklim dan potensi lahan yang ada, potensi pengembangan agroindustri minyak sawit di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2-3.

Sumber: UNEP (2006), diolah kembali

Gambar 2-3 Potensi Produksi Minyak Sawit di Wilayah Indonesia

Menurut data dari Dirjen Perkebunan (2010), pada tahun 2005, luas areal Perkebunan Rakyat (PR) sekitar 2.202 ribu ha (40,44%), Perkebunan Negara (PBN) 630 ribu ha (11,58%) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) 2.613 ribu ha (47,98%). Sumatera mendominasi ketiga jenis pengusahaan, sedangkan Kalimantan dan Sulawesi menjadi lokasi pengembangan perkebunan swasta dan perkebunan rakyat. Pada tahun 2010 luas areal Perkebunan Rakyat (PR) sekitar 3.314 ribu ha (42,36%), Perkebunan Negara (PBN) 616 ribu ha (7,87%) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) 3.893 ribu ha (49,75%). Dalam kurun 5 tahun, terdapat peningkatan luas lahan perkebunan kelapa sawit kurang lebih 43%. Luas

P a p u a R i a u K a li m a n t a n T im u r J a m b i K a li m a n t a n B a r a t K a li m a n t a n T e n g a h I r i a n J a y a B a r a t S u m a t e r a S e l a t a n S u m a t e r a U t a r a L a m p u n g J a w a T i m u r J a w a B a r a t S u la w e s i T e n g a h S u la w e s i S e la t a n J a w a T e n g a h M a lu k u S u m a t e r a B a r a t B e n g k u lu N a n g g r o e A c e h D a r u s s a l a m K a li m a n t a n S e l a t a n B a li S u la w e s i T e n g g a r a M a lu k u U t a r a B a n t e n G o r o n t a l o S u la w e s i B a r a t S u la w e s i U t a r a B a n g k a B e l i t u n g N u s a T e n g g a r a T i m u r N u s a T e n g g a r a B a r a t K e p u l a u a n R i a u D a e r a h I s t i m e w a Y o g y a k a r t a D k i J a k a r t a P r o i n s i I n d o n e s i a K u r a n g P o te n s i a l P o t e n s i R e n d a h P o t e n s i S e d a n g P o t e n s i T i n g g i N E W S

areal perkebunan kelapa sawit di beberapa wilayah potensial di Indonesia pada tahun 2009 ditampilkan pada Gambar 2-4 (TimP3EI, 2011). Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa pulau Sumatera masih memiliki lahan yang terluas yaitu sekitar 70% berada di daerah tersebut.

Gambar 2-4 Area Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2009 2.2.2 Peran Penting Agroindustri Minyak Kelapa Sawit

Komoditi kelapa sawit merupakan salah satu andalan komoditi pertanian Indonesia yang pertumbuhannya sangat cepat dan mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional (Indagro, 2009). Salah satu hasil olahan kelapa sawit adalah minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Hasil olahan ini merupakan bahan penting yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk pangan maupun non pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memiliki nilai yang tinggi. Produk-produk katagori pangan yang dapat dihasilkan dari CPO antara lain: minyak goreng, minyak salad, shortening, margarine, cocoa butter

substitute, vanaspati, vegetable ghee, food emulsifier, fat powder dan es krim.

Sementara produk-produk non pangan yang dapat dihasilkan antara lain: surfaktan, biodiesel, dan oleokimia turunan lainnya (Susila, 2011).

Komoditas kelapa sawit memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional antara lain disebabkan oleh: Pertama, komoditas ini sebagai bahan utama minyak goreng yang dikonsumsi oleh masyarakat, CPO memainkan peran penting dalam menentukan tingkat inflasi (BPS, 2012). Kedua, dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor industri ini mampu menyerap lebih dari 5 juta tenaga kerja (Suryana, Goenadi et al., 2007). Kegiatan ekonomi utama kelapa