ANALISA KELAYAKAN LOKASI

TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH

KELURAHAN GAMPONG JAWA, BANDA ACEH

MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh

gelar Sarjana Komputer

Oleh:

RIDHA AKBAR

1108107010043

JURUSAN INFORMATIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM, BANDA ACEH

JANUARI, 2016

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya menyebabkan jumlah penduduk di Kota Banda Aceh semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk juga diikuti dengan peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Gampong Jawa merupakan salah satu alternatif yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan sampah. Layak atau tidaknya suatu lokasi TPA sampah telah diatur dalam Surat Keputusan Standar Nasional Indonesia No. 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kelayakan lokasi lahan di Kelurahan Gampong Jawa untuk dijadikan lokasi tempat TPA sampah di Kota Banda Aceh dengan memanfaatkan penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG). Data penelitian dianalisis menggunakan metode overlay peta dari Sistem Informasi Geografis (SIG). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa lokasi TPA sampah Gampong Jawa berada pada zona tidak layak untuk TPA dengan metode

open dumping karena tidak memenuhi persayaratan SK SNI No. 03-3241-1994

terhadap parameter jarak dengan badan air dan pemukiman. Setelah ditingkatkan sistem pengelolaan sampah menjadi sistem sanitary landfill, akibat buruk yang ditimbulkan dari lokasi TPA sampah Gampong Jawa telah dapat diatasi. Dengan demikian lokasi TPA Gampong Jawa tidak bermasalah untuk TPA sampah Kota Banda Aceh yang dikelola menggunakan sistem sanitary landfill.

Kata kunci: tempat pembuangan akhir sampah, sistem informasi geografis, sk sni

no. 03-3241-1994

ABSTRACT

The rapid development in various aspects, such as economic, politic, social, and cultural makes the population of Banda Aceh keep increasing each year. This population increase is also followed by the increase of the volume of waste produced. Construction of landfill in Gampong Jawa is one of the alternative solution that was done by government to handle the waste problem. The feasibility of a garbage landfill sites has been regulated in the Decree of the Indonesian National Standard No. 03-3241-1994 on Site Selection Procedure for landfill. This study aimed to test the feasibility of land location in Gampong Jawa village to be used as the location of final waste disposal sites (landfill) in Banda Aceh by utilizing the Geographic Information Systems (GIS). Research data were analyzed using map overlay method of Geographic Information System (GIS). The result was that the landfill location in Gampong Jawa was not suitable for an open dumping landfill because it did not meet the requirement SK SNI No. 03-3241-1994 against the parameters of the distance to water bodies and settlements. After the waste management system was upgraded into the sanitary landfill system, the harmful effects from the Gampong Jawa landfill sites could be overcome. Therefore, the landfill site at Gampong Jawa is not a problem for the landfill of Banda Aceh which is managed as a sanitary landfill system.

iv

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim…

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir yang berjudul “Analisa Kelayakan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kelurahan Gampong Jawa, Banda Aceh Menggunakan Sistem Informasi Geografis”. Selawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda rasul penutup para nabi yaitu Muhammad SAW beserta para ahlul baitnya, sahabat, serta pengikut beliau yang setia.

Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat yang diperlukan agar dapat menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana di Jurusan Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala (FMIPA Unsyiah). Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nizamuddin, M.Info.Sc selaku Pembimbing I dan Bapak Ardiansyah, BSEE, M.Sc selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

2. Arie Budiansyah, M.Eng selaku Pembimbing Akademik.

3. Bapak Muslim, M.IT sebagai Koordinator Tugas Akhir Jurusan Informatika FMIPA Unsyiah.

4. Bapak Dr. Muhammad Subianto, M.Si selaku Ketua Jurusan Informatika. 5. Ayahanda Muhammad Risyad dan Ibunda Cut Nurbaiti serta abang dan adik

(Wahyu Hidayat, Ulil Amri dan Ulfa Rahmah), yang selalu mendo’akan dan memberikan motivasi serta dorongan untuk tetap berfikir positif dan semangat. 6. Rekan-rekan penulis dalam penelitian ini M. Azmi Syukran, Ruzaimi Afrilizar, Jufriadi, Mirza Triyuna Putra, Zaki Fuadi, Luthfi Raihan, Nurbazelly, Abbas Adam Azzuhri, Muhammad Iqbal, Miftahul Riska, Putri Handayani, Dede Dian Pratiwi, Riski Phona, Mirna Yunita, Nisa Adilla R dan Santi Mailia Astuti yang

v

memberikan dukungan, bantuan serta kerjasamanya kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

7. Seluruh civitas akademik Jurusan Informatika FMIPA Unsyiah dan staf LABGIS dan Data Spasial yang telah banyak membantu hingga penulisan tugas akhir ini selesai.

8. Seluruh teman-teman Informatika angkatan 2011, adik-adik serta abang dan kakak leting yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah turut mendukung, membantu serta memberikan saran kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

Harapan penulis semoga tulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi teknik penulisan maupun materinya. Oleh karna itu, apabila dalam tulisan ini terdapat kekeliruan, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Banda Aceh, Januari 2016

vi DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul ... i Halaman Pengesahan ... ii Abstrak ... iii Kata Pengantar ... iv Daftar Isi ... vi

Daftar Tabel ... viii

Daftar Gambar ... ix Daftar Lampiran ... x BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Rumusan Masalah ... 2 1.3. Tujuan Penelitian ... 3 1.4. Manfaat Penelitian ... 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Banda Aceh ... 4

2.2. Penghargaan Adipura ... 4

2.3. Sampah ... 5

2.4. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah ... 8

2.4.1. Gampong Jawa ... 10

2.5. Pemilihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ... 12

2.6. Sistem Informasi Geografis (SIG) ... 15

2.7. ArcGis ... 17

2.8. Analisa Spasial di Dalam SIG ... 18

2.8.1. Data spasial ... 18

2.8.2. Analisa spasial ... 18

2.8.3. Overlay spasial ... 19

2.8.4. Analisa buffer ... 19

2.8.5. Metode Weighted Linear Combination (WLC) ... 20

BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian ... 21

3.2. Alat dan Data ... 21

3.2.1. Alat ... 21

3.2.2. Data ... 21

3.3. Cara Kerja ... 22

vii

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kelayakan Regional ... 27

4.1.1. Kemiringan lereng ... 27

4.1.2. Kondisi geologi ... 29

4.1.3. Jarak terhadap badan air ... 30

4.1.4. Jarak terhadap permukiman ... 31

4.1.5. Kawasan budidaya pertanian ... 32

4.1.6. Kawasan lindung ... 33

4.1.7. Jarak terhadap lapangan terbang ... 34

4.1.8. Jarak terhadap perbatasan daerah ... 35

4.1.9. Penilaian Kelayakan Regional ... 36

4.2. Kelayakan Lokasi TPA Gampong Jawa ... 38

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan ... 41

5.2. Saran ... 41

DAFTAR PUSTAKA ... 42

viii

DAFTAR TABEL

Halaman

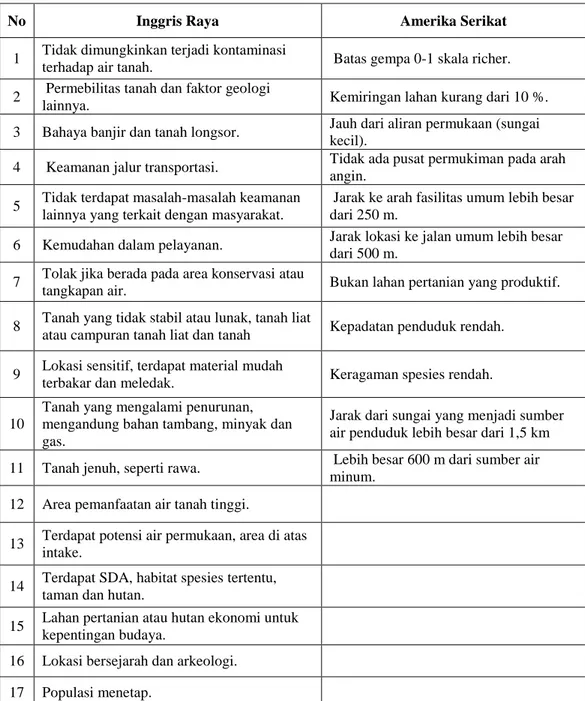

Tabel 2.1. Kriteria penetapan TPA di Inggris Raya dan Amerika Serikat ... 13

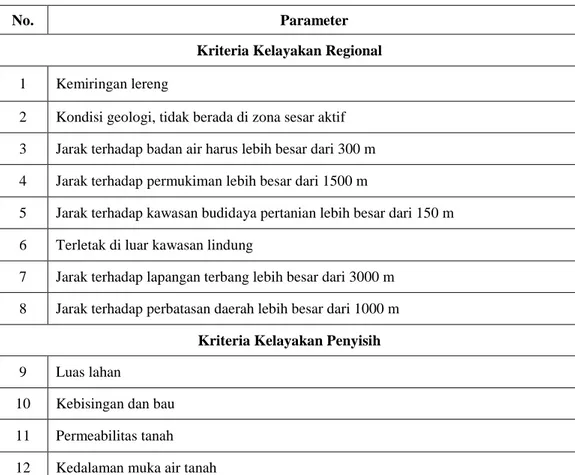

Tabel 2.2. Kriteria penetapan TPA di Indonesia ... 14

Tabel 3.1. Kriteria kelayakan regional ... 23

ix

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Peta penunjuk lokasi TPA Gampong Jawa ... 11

Gambar 2.1. Site TPA Gampong Jawa Banda Aceh ... 12

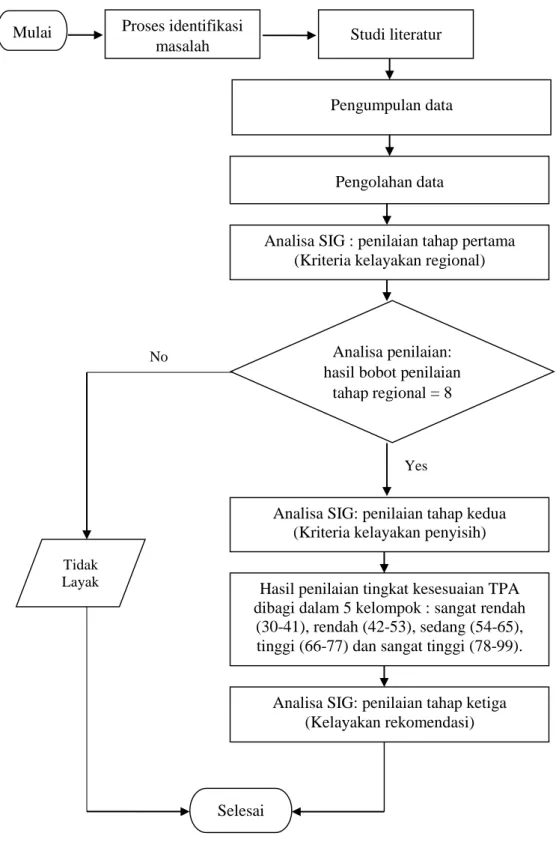

Gambar 3.1. Skema kerja penelitian ... 26

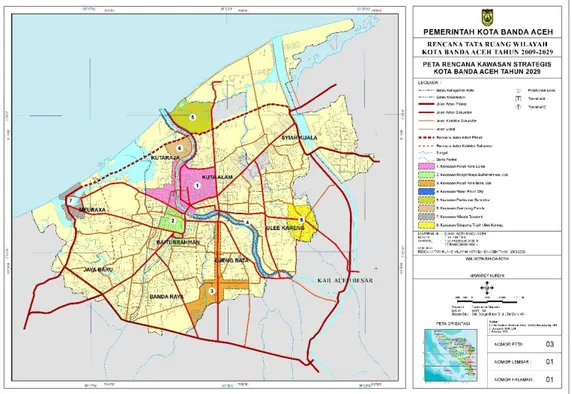

Gambar 4.1. Peta rencana kawasan strategis Kota Banda Aceh Tahun 2029 ... 27

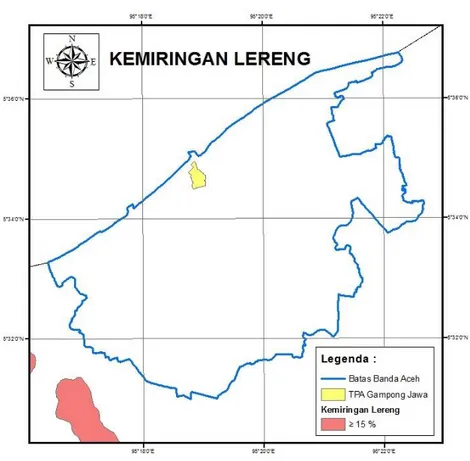

Gambar 4.2. Peta kemiringan lereng wilayah Kota Banda Aceh ... 28

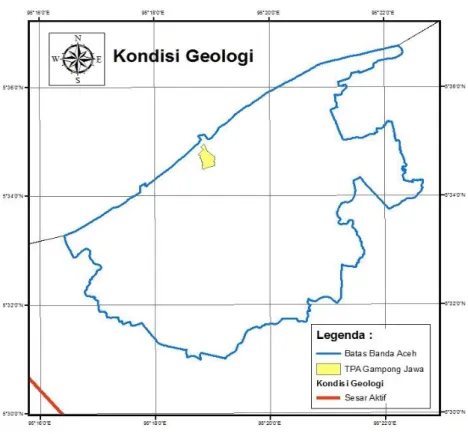

Gambar 4.3. Peta zona sesar aktif wilayah Kota Banda Aceh ... 29

Gambar 4.4. Peta jarak terhadap badan air ... 31

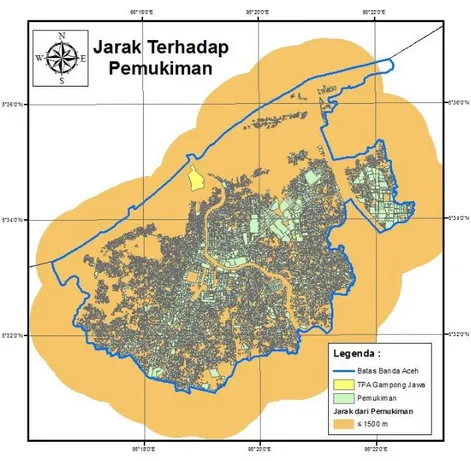

Gambar 4.5. Peta jarak terhadap permukiman ... 32

Gambar 4.6. Peta kawasan budidaya pertanian ... 33

Gambar 4.7. Peta kawasan lindung Kota Banda Aceh... 34

Gambar 4.8. Peta jarak terhadap lapangan terbang ... 35

Gambar 4.9. Peta wilayah perbatasan daerah Kota Banda Aceh ... 36

x

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Bobot nilai kriteria kelayakan regional ... 45 Lampiran 2. Peta Parameter Kemiringan Lereng Kota Banda Aceh ... 46 Lampiran 3. Peta Parameter Kondisi Geologi Kota Banda Aceh ... 47 Lampiran 4. Peta Parameter Jarak Terhadap Badan Air Kota Banda Aceh ... 48 Lampiran 5. Peta Parameter Jarak Terhadap Pemukiman Kota Banda

Aceh ... 49 Lampiran 6. Peta Parameter Jarak Terhadap Kawasan Pertanian

Kota Banda Aceh ... 50 Lampiran 7. Peta Parameter Terhadap Kawasan Lindung

Kota Banda Aceh ... 51 Lampiran 8. Peta Parameter Jarak Terhadap Lapangan Terbang

Kota BandaAceh ... 52 Lampiran 9. Peta Parameter Jarak Terhadap Perbatasan Daerah

Kota Banda Aceh ... 53 Lampiran 9. Peta Hasil Overlay Kriteria Kelayakan Regional

Kota Banda Aceh ... 54 Lampiran 11. Biodata penulis ... 55

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banda Aceh adalah ibukota sekaligus kota terbesar di Provinsi Aceh. Sebagai pusat pemerintahan kota ini menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pesatnya perkembangan di berbagai bidang tersebut menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota yang ramai didatangi oleh masyarakat luar sehingga jumlah penduduknya pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya jumlah penduduk pendatang dan aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh terhadap meningkatnya volume sampah (Yuliastuti, 2013). Hal tersebut didukung oleh laporan yang diterima dari Jalaluddin (2015) menyatakan bahwa produksi sampah di Kota Banda Aceh telah mencapai angka 180 ton lebih dengan rincian 120 ton pasokan sampah dari Kota Banda Aceh dan 60 ton lainnya merupakan pasokan sampah dari Aceh Besar.

Permasalahan lingkungan sangat sering ditemui pada kota-kota besar seperti Kota Banda Aceh yang laju kerusakan dan pencemaran lingkungannya semakin hari semakin meningkat. Pengelolaan sampah yang tidak baik dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap masyarakat luas. Dalam hal ini peningkatan kesadaran, kepedulian serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat merupakan hal utama dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan (Ferathin, 2014).

Permasalahan sampah di Indonesia merupakan salah satu masalah klasik yang hingga saat ini masih belum ditemukan solusinya secara komprehensif. Mizwar (2012) juga menambahkan bahwa volume sampah yang besar dan keanekaragam jenisnya di TPA akan mengalami reaksi fisika, kimia, biologi jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalahan lingkungan yang serius, antara lain: pencemaran air oleh lindi (leachate) yang keluar dari tumpukan sampah dan mengalir menuju badan perairan atau meresap ke dalam tanah; pencemaran udara karena adanya gas metana (salah satu jenis gas rumah kaca yang dihasilkan dari tempat penimbunan

2 akhir sampah akibat proses penguraian bahan organik secara anaerobik); tempat berkembangnya bakteri patogen tertentu, seperti: Salmonella typhosa, Entamoeba

coli, Escherichia coli, Vibrio cholera, Shigella dysentriae, Entamoeba histolytica,

dan lain-lain yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia; menurunkan nilai estetika lingkungan serta mengurangi kenyamanan lingkungan.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah membangun TPA sampah yang berlokasi di Kelurahan Gampong Jawa pada tahun 1994. Alesheikh and Eslamizadeh (2008) menyatakan bahwa pemilihan lokasi untuk pembangunan TPA sampah merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Layak atau tidaknya suatu lokasi untuk dijadikan sebagai TPA sampah telah diatur dalam Surat Keputusan Standar Nasional Indonesia atau SK SNI No. 03-3241-1994 yang tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya No: 07/KPTS/CK/1999 (Damanhuri, 2008). Kriteria pemilihan lokasi tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan sehat yang terhindar dari pencemaran sampah. Data-data yang diperoleh berdasarkan kriteria tersebut dapat dianalisa menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan metode overlay peta untuk dilihat layak atau tidak lokasi TPA tersebut. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisa Kelayakan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kelurahan Gampong Jawa, Kota Banda Aceh Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah yang ingin dikaji pada penelitian ini adalah untuk menguji seberapa layak lahan di Kelurahan Gampong Jawa untuk dijadikan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kota Banda Aceh dengan memanfaatkan penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG). Dengan menggunakan SIG, penulis dapat menganalisis layak atau tidak lahan yang dijadikan lokasi tempat pembuangan akhir dengan tepat dan efektif.

3

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi seberapa layak lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Gampong Jawa di Kota Banda Aceh berdasarkan SK SNI No. 03-3241-1994 dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah Kota Banda Aceh sebagai bahan kajian bagi pemerintah daerah dan Dinas Kebersihan Kota Banda Aceh dalam menetapkan suatu lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran penetapan lokasi TPA yang baru apabila lokasi TPA yang sudah ada tidak memenuhi SK SNI No. 03-3241-1994.

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Banda Aceh

Secara geografis Kota Banda Aceh memiliki posisi sangat strategis yang berhadapan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia dan merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian Barat. Kondisi ini merupakan potensi yang besar baik secara alamiah maupun ekonomis, apalagi didukung oleh adanya kebijakan pengembangan KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) dan dibukanya kembali Pelabuhan Bebas Sabang, serta era globalisasi. Potensi tersebut secara tidak langsung akan menjadi aset bagi Kota Banda Aceh, serta Kota Banda Aceh akan didatangi oleh masyarakat luar sehingga jumlah penduduknya pun semakin meningkat (BAPPEDA, 2014).

Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Banda Aceh, akan menimbulkan suatu dampak yang menyebabkan adanya kecenderungan sampah yang meningkat pula. Berbagai aktivitas masyarakat di Banda Aceh yang menghasilkan sampah dengan volume yang besar, masyarakat modern di Banda Aceh juga menghasilkan berbagai macam jenis sampah. Berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh, sejak 2014 Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk yang mencapai 259 ribu jiwa lebih menghasilkan 180 ton sampah/hari. Meskipun timbulnya masalah tersebut, Dinas Kebersihan dan Kebersihan Kota Banda Aceh dapat mengatasinya dengan baik sehingga Pemerintah Kota (Pemko) Kota Banda Aceh kembali meraih Anugerah Adipura ke-7 kali secara berturut-turut untuk kategori kota sedang.

2.2. Penghargaan Adipura

Program Adipura merupakan salah satu program pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan pemantauan adipura bertujuan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat melalui penghargaan Adipura untuk

5 mewujudkan kota‐kota yang berkelanjutan baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi dengan menerapkan prinsip‐prinsip tata kepemerintahan yang baik (Good

Governance) di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang

berkelanjutan demi terciptanya lingkungan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pandie, 2013). Adipura berasal dari dua suku kata, yaitu Adhi yang diambil dari gabungan bahasa sangsekerta berarti keunggulan, indah, baik, bersih dan Pura yang berarti tempat. Artinya, peraih Penghargaan Adipura merupakan representatif dari suatu tempat yang memiliki nilai keunggulan, keindahan, kebaikan dan kebersihan.

Adapun beberapa kriteria pokok yang harus diperhatikan untuk mendapatkan Piala Adipura, antara lain: indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota, serta indikator pengelolaan lingkungan perkotaan (non-fisik) yang meliputi institusi, manajemen, dan daya tanggap. Menurut laporan yang diperoleh dari humas Kota Banda Aceh yang mengatakan bahwa Kota Banda Aceh telah mendapatkan penghargaan ADIPURA dari Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 lalu untuk yang ke tujuh kalinya. Piala Adipura yang diraih Pemko Banda Aceh sebelumnya, masing-masing pada 1995, 1996, 2009, 2010, 2012, dan 2013. Dalam beberapa tahun terakhir Kota Banda Aceh merupakan satu-satunya kota di Aceh yang meraih penghargaan ADIPURA ini.

2.3. Sampah

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitasnya, jumlah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan perkotaan bertambah dari waktu ke waktu. Jenisnya pun semakin beragam. Oleh karena jumlah dan volume sampah yang besar serta jenisnya yang beranekaragam jika tidak dikelola dengan benar, sampah akan menimbulkan dampak negatif berupa permasalahan lingkungan yang kompleks, seperti pencemaran air, tanah dan udara, berkembang biaknya bibit penyakit, terganggunya ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan (Setiyono dan Sri Wahyono, 2002).

6 Sampah adalah bagian yang tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan konsumsi dan produksi manusia dan umumnya bersifat padat (Azwar, 1990). Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik, yang dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Secara umum, sumber timbulan sampah dibedakan atas 7 (tujuh) kategori, yaitu : (1) permukiman, (2) kawasan komersial, (3) kawasan perkotaan, (4) kawasan industri, (5) ruang terbuka, (6) lokasi pengolahan, dan (7) kawasan pertanian (Basyarat, 2006).

Menurut Hadiwiyoto dalam buku Pengolahan Sampah Terpadu (Sejati, 2009), ada beberapa macam penggolongan sampah. Penggolongan ini dapat didasarkan atas beberapa kriteria, yaitu :

a. Penggolongan sampah berdasarkan asalnya, sampah berdasarkan asalnya terbagi menjadi sampah hasil kegiatan rumah tangga (termasuk di dalamnya sampah rumah sakit, hotel dan kantor), sampah hasil kegiatan industri/pabrik, sampah hasil kegiatan pertanian (meliputi perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan), sampah hasil kegiatan perdagangan (misalnya sampah pasar dan toko), sampah hasil kegiatan pembangunan, serta sampah jalan raya.

b. Penggolongan sampah berdasarkan komposisinya, sampah berdasarkan komposisinya terbagi dua, yaitu sampah seragam dan sampah campuran. Sampah seragam merupakan sampah hasil kegiatan industri umumnya termasuk dalam golongan ini. Sampah dari kantor sering hanya terdiri atas kertas, karton, kertas karbon dan semacamnya yang masih tergolong seragam atau sejenis. Sedangkan sampah campuran misalnya, sampah yang bersal dari pasar atau sampah dari tempat-tempat umum yang sangat beraneka ragam dan bercampur menjadi satu.

c. Penggolongan sampah berdasarkan bentuknya, sampah berdasarkan bentuknya terbagi atas sampah padatan (solid), misalnya daun, kertas, karton, kaleng, plastik dan logam. Sampah cairan (termasuk bubur),

7 misalnya bekas air pencuci, bekas cairan yang tumpah, tetes tebu, dan limbah industri yang cair. Sampah berbentuk gas, misalnya karbon dioksida, amonia, H2S dan lainnya.

d. Penggolongan sampah berdasarkan lokasinya, sampah berdasarkan lokasinya dibagi menjadi dua, yaitu sampah kota dan sampah daerah. Sampah kota (urban) yang terkumpul di kota-kota besar. Sampah daerah yang terkumpul di daerah-daerah luar perkotaan.

e. Penggolongan sampah berdasarkan proses terjadinya, meliputi sampah alami yaitu sampah yang terjadinya karena proses alami, misalnya rontokan dedaunan. Sampah non-alami yaitu sampah yang terjadinya karena kegiatan manusia, misalnya plastik dan kertas.

f. Penggolongan sampah berdasarkan sifatnya, meliputi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mengandung senyawa organik dan tersusun oleh unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Sampah ini mudah didegradasi oleh mikroba. Sampah organik terdiri atas dedaunan, kayu, tulang, sisa makanan ternak, sayur dan buah. Sedangkan sampah anorganik terdiri atas kaleng, plastik, besi, logam, kaca dan bahan-bahan lainnya yang tidak tersusun oleh senyawa anorganik. Sampah ini tidak dapat didegradasi oleh mikroba sehingga sulit untuk diuraikan. g. Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya, meliputi sampah makanan;

sampah kebun atau pekarangan; sampah kertas, sampah plastik, karet dan kulit; sampah kain; sampah kayu; sampah logam; sampah gelas dan keramik; serta sampah abu dan debu.

h. Penggolongan sampah berdasarkan cara penanganan dan pengolahannya, meliputi komponen mudah membusuk (putrescible) seperti sampah rumah tangga, sayuran, buah-buahan, kotoran binatang, bangkai, dan lain-lain. Komponen bervolume besar dan mudah terbakar (bulky combustible) seperti kayu, kertas, kain plastik, karet, kulit dan lain-lain. Komponen bervolume besar dan sulit terbakar (bulky noncombustible) seperti logam, mineral, dan lain-lain. Komponen bervolume kecil dan mudah terbakar (small combustible). Komponen bervolume kecil dan sulit terbakar (small

8

noncombustible). Wadah bekas: botol, drum dan lain-lain. Tabung

bertekanan atau gas. Serbuk dan abu: organik (misal pestisida), logam metalik, non metalik, bahan amunisi dan sebagainya. Lumpur, baik organik maupun non organik. Puing bangunan. Kendaraan tak terpakai. Sampah radioaktif.

2.4. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah adalah fasilitas fisik yang digunakan untuk tempat pengolahan akhir sampah. Ada bermacam-macam metode pembuangan akhir sampah atau sistem penimbunan sampah (Nurtanta, 2005), yaitu: 1. Penimbunan sampah dengan cara “Open Trench Burning” yaitu membuang sampah sampai ke parit-parit yang tidak digunakan masyarakat dan ajuh dari pemukiman penduduk, kemudian dilanjutkan dengan proses pembakaran. 2. Pembuangan dan penimbunan sampah dengan cara dengan cara “Open

Dumping” yaitu membuang dan menimbun sampah diatas lahan terbuka.

Cara ini tidak dianjurkan karena bisa mencemari lingkungan sekitarnya. 3. Pembuangan dan penimbunan sampah dengan cara “Dumping At Sea” yaitu

pembuangan dan penimbunan yang dilakukan di pantai atau di laut.

4. Controlled landfill adalah sistem pembuangan yang lebih berkembang dibanding open trench burning, open dumping dan dumping at sea. Pada metode ini, sampah yang datang setiap hari diratakan dan dipadatkan dengan alat barat. Sampah dipadatkan menjadi sebuah sel. Kemudian, sampah yang sudah dipadatkan tersebut dilapisi dengan tanah setiap lima atau seminggu sekali. Hal ini dilakukan untuk mengurangi bau, mengurangi perkembangbiakan lalat, dan mengurangi keluarnya gas metan.

5. Pembungan dan penimbunan sampah dengan cara “Sanitary Landfill” yaitu cara penimbunan sampah yang dilakukan dengan cara melapis layer demi

layer antara tumpukan tanah dengan sampah. Setiap hari sel sampah

ditutup/dilapisi dengan tanah. Pembuatan ketinggian dan lebar sel sampah juga diperhitungkan. Pada dasar tempat pembuangan, dibuat pipa-pipa pengalir air lindi yang kemudian diolah menjadi energi. Di antara sel-sel

9 sampah juga dipasang pipa-pipa penangkap gas metan yang kemudian diolah menjadi energi. Sanitary memiliki fasilitas lebih lengkap dan mahal dibanding controlled landfill. Cara pembuangan sampah ini adalah cara yang cocok dan aman bagi lingkungan dan biasanya sistem ini dianjurkan untuk kota besar atau metropolitan.

Secara garis besar, kegiatan pengolahan di dalam TPA sampah meliputi: (1) pengendalian timbulan sampah; (2) pengumpulan sampah; (3) transfer dan

transport; (4) pengolahan; dan (5) pembuangan akhir (Tuman, 2001). Pada TPA

sistem sanitary landfill, sampah yang diolah akan ditimbun merata secara berlapis, kemudian dipadatkan dan ditutup dengan tanah atau material lain pada setiap akhir hari operasi (Tchobanolous et al., 1993). Adapun menurut standar SK SNI T-13-1990-F tentang tata cara pengelolaan teknik sampah perkotaan yang diterbitkan oleh Yayasan LPMB Puslitbang Permukiman PU Bandung adalah:

1. Pengomposan (composting),

a. berdasarkan kapasitas (individu, komunal, skala lingkungan),

b. berdasarkan proses (alami, kascing, biologis dengan mikroorganisme). 2. Pembakaran,

3. Daur ulang sampah anorganik disesuaikan dengan jenis sampah, 4. Menggunakan kembali sampah organik sebagai makanan ternak, 5. Pemadatan.

Pemasalahan yang sering muncul dalam proses pembuangan sampah adalah pengaruhnya terhadap lingkungan yang ada di sekitar TPA. Salah satu dampak negatif yang dihasilkan adalah air lindi (leachate), yaitu cairan yang dikeluarkan dari sampah akibat proses degradasi biologis. Menurut Rustiawan (1993) lindi juga dapat didefinisikan sebagai air atau cairan lainnya yang telah tercemar sebagai kontak dengan sampah. Air tanah yang ada disekitar TPA akan bercampur dengan lindi yang menyebabkan sumber air bersih akan tercemar, sehingga tidak dapat digunakan untuk konsumsi sehari-hari.

Rouf (2014) juga menambahkan bahwa masih banyak pencemaran yang diakibatkan pengelolaan yang tidak baik sehingga terjadi berbagai pencemaran pada saat pengelolaan sampah, pewadahan, pengumpulan, pemindahan,

10 pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Potensi dampak yang dihasilkan seperti: (1) perkembangan vektor penyakit; (2) pencemaran udara; (3) pencemaran air; (4) pencemaran tanah; (5) gangguan estetika; (6) dampak sosial; dan (7) resiko lingkungan. Untuk menghindari berbagai pencemaran tersebut dalam mengevaluasi dan menganalisa kesesuaian lahan TPA diperlukan rujukan dan dasar teori yang mendasari dalam penentuan lokasi yang tepat. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang baik adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah merupakan satu program Nasional di daerah yang berkaitan dengan penyediaan tempat penampungan akhir sampah. UU No 18 menyatakan pada BAB XVI ketentuan Peralihan pasal 44 bahwa “Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 1 tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini”. Hal ini mengakibatkan masing–masing kota atau kabupaten wajib untuk merencanakan TPA yang berbasis sanitary landfill atau controlled landfill terhitung 1 tahun sejak undang-undang ini diberlakukan (Rouf, 2014).

2.4.1. TPA Gampong Jawa

TPA Gampong Jawa adalah salah satu TPA yang ada di Kota Banda Aceh yang sampai saat ini masih difungsikan dengan baik. TPA Gampong Jawa pertama sekali dibangun pada tahun 1994 dengan luas 12 Ha. Saat bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2004, TPA ini hancur total dan menyapu semua sampah yang ada di sana. Setelah difungsikan kembali serta diperluas menjadi 21 Ha, TPA Gampong Jawa direhabilitasi pada tahun 2008 oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dan mulai beroperasi secara sanitary landfill (sampah ditimbun harian) pada januari 2009. Untuk penutupan sampah ini, setiap tahunnya dibutuhkan tidak kurang dari 5000 m3 tanah dan 3500 m3 kompos. Kompos digunakan untuk mengurangi bau tak sedap yang ditimbulkan oleh sampah.

11 Gambar 2.1. Peta penunjuk lokasi TPA Gampong Jawa

Sejumlah sarana penunjang terus dilengkapi di TPA Gampong Jawa, seperti : (1) jembatan timbang; (2) bengkel (workshop); (3) doorsmeer untuk truk sampah; (4) alat berat; (5) kolam pengolahan lindi (cairan timbunan sampah); (6) pipa gas; (7) Aksesoris TPA; (8) Intermediate Treatment Facility (ITF).

TPA Gampong Jawa terbagi ke dalam 3 blok pembuangan sampah. Saat ini pembuangan sampah dilakukan di blok B, sedangkan blok A sudah ditutup dan blok C masih belum dimanfaatkan. Salah satu pengolahan sampah yang tersedia di TPA Gampong Jawa ini adalah unit pengomposan. Kompos berasal dari sampah-sampah organik kemudian dimanfaatkan sebagai pupuk, dimana hasil olahannya selain diberikan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang ingin bercocok tanam, juga digunakan untuk merawat taman-taman kota yang juga merupakan tanggung jawab dari Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh.

Fasilitas lain yang terdapat pada TPA Gampong Jawa dalam menunjang kegiatan operasionalnya yaitu workshop, bengkel (kendaraan dan bengkel tong sampah), dan workshop daur ulang sampah yang terdapat di Pante Riek di lahan yang berbeda dan jauh dari TPA Gampong Jawa.

12 Gambar 2.2. Site TPA Gampong Jawa Kota Banda Aceh

(sumber: www.herujunaidi.wordpress.com)

2.5. Pemilihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Penentuan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah harus memenuhi syarat-syarat kelayakan lingkungan guna meminimalkan resiko terhadap lingkungan di sekitar TPA. Menurut Rahman et al. (2008), penentuan lokasi TPA harus memperhatikan karakteristik lokasi, kondisi sosial ekonomi masyarakat, ekologi dan faktor penggunaan lahan. Rahmatiyah (2002) menjelaskan lebih rinci bahwa proses pemilihan lokasi TPA perlu mempertimbangkan tiga hal penting, yaitu :

a. Pertimbangan Operasional; secara operasional TPA memerlukan lahan yang cukup untuk menampung segala jenis sampah dan zonasi ketersediaan lahan harus memperhatikan rencana regional serta aspek aksesibilitas (keterjangkauan);

b. Pertimbangan Ekologi; yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan lokasi TPA setelah tidak dipergunakan lagi;

c. Pertimbangan Topografi, Geologi dan Hidrologi; lebih mengarah pada aspek persyaratan fisik lahan, misalnya berdasarkan relief atau topografi

13 dapat dipilih lokasi-lokasi yang bebas dari bahaya banjir ataupun erosi dan berdasarkan aspek hidrologi, lokasi TPA harus berada di wilayah dengan muka air tanah yang dalam, sehingga lindi sampah tidak mencemari air tanah.

Menurut Petts (1994), kriteria pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir dan fasilitas pengolahannya telah dipelajari bertahun-tahun. Beberapa kriteria diterapkan di beberapa negara, yaitu:

Tabel 2.1. Kriteria penetapan TPA di Inggris Raya dan Amerika Serikat

No Inggris Raya Amerika Serikat

1 Tidak dimungkinkan terjadi kontaminasi

terhadap air tanah. Batas gempa 0-1 skala richer.

2 Permebilitas tanah dan faktor geologi

lainnya. Kemiringan lahan kurang dari 10 %.

3 Bahaya banjir dan tanah longsor. Jauh dari aliran permukaan (sungai kecil).

4 Keamanan jalur transportasi. Tidak ada pusat permukiman pada arah angin.

5 Tidak terdapat masalah-masalah keamanan lainnya yang terkait dengan masyarakat.

Jarak ke arah fasilitas umum lebih besar dari 250 m.

6 Kemudahan dalam pelayanan. Jarak lokasi ke jalan umum lebih besar dari 500 m.

7 Tolak jika berada pada area konservasi atau

tangkapan air. Bukan lahan pertanian yang produktif.

8 Tanah yang tidak stabil atau lunak, tanah liat

atau campuran tanah liat dan tanah Kepadatan penduduk rendah. 9 Lokasi sensitif, terdapat material mudah

terbakar dan meledak. Keragaman spesies rendah.

10

Tanah yang mengalami penurunan, mengandung bahan tambang, minyak dan gas.

Jarak dari sungai yang menjadi sumber air penduduk lebih besar dari 1,5 km

11 Tanah jenuh, seperti rawa. Lebih besar 600 m dari sumber air

minum. 12 Area pemanfaatan air tanah tinggi.

13 Terdapat potensi air permukaan, area di atas intake.

14 Terdapat SDA, habitat spesies tertentu, taman dan hutan.

15 Lahan pertanian atau hutan ekonomi untuk kepentingan budaya.

16 Lokasi bersejarah dan arkeologi. 17 Populasi menetap.

14 Di Indonesia, penentuan lokasi TPA dilakukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3241-1994 (sebelumnya: SNI T-11-1191-03, tidak ada perbedaan dengan versi 1994) yang membagi kriteria pemilihan lokasi TPA menjadi tiga, yaitu: (a) kelayakan regional untuk menentukan zona layak atau zona tidak layak; (b) kelayakan penyisih untuk menentukan tingkat kesesuaian dari beberapa alternatif lokasi yang telah diperoleh pada penilaian tahap pertama; dan (c) kelayakan rekomendasi untuk menetapkan lokasi terbaik dari beberapa alternatif lokasi yang telah diperoleh pada penilaian sebelumnya.

Pada penelitian ini hanya mengamati dan mengukur parameter kriteria tahap kelayakan regional dan kelayakan penyisih dalam SK SNI 03-3241-1994 untuk TPA sampah guna mengetahui tingkat kelayakan dan kesesuaian lahan untuk lokasi TPA sampah. Guna memudahkan evaluasi pemilihan sebuah lahan yang dianggap paling baik, digunakan sebuah tolak ukur untuk merangkum semua penilaian dari parameter yang digunakan yaitu dengan cara pembobotan.

Tabel 2.2. Kriteria penetapan TPA di Indonesia

No. Parameter

Kriteria Kelayakan Regional 1 Kemiringan lereng

2 Kondisi geologi, tidak berada di zona sesar aktif 3 Jarak terhadap badan air harus lebih besar dari 300 m 4 Jarak terhadap permukiman lebih besar dari 1500 m

5 Jarak terhadap kawasan budidaya pertanian lebih besar dari 150 m 6 Terletak di luar kawasan lindung

7 Jarak terhadap lapangan terbang lebih besar dari 3000 m 8 Jarak terhadap perbatasan daerah lebih besar dari 1000 m

Kriteria Kelayakan Penyisih 9 Luas lahan

10 Kebisingan dan bau 11 Permeabilitas tanah 12 Kedalaman muka air tanah

15

No. Parameter

13 Intensitas hujan 14 Bahaya banjir

15 Transport sampah dari pusat sumber sampah 16 Demografi (Kepadatan Penduduk)

Sumber: SNI 03-3241-1994 dengan penyesuaian

Menurut Setiawan (2010), apabila analisis tersebut dilakukan dengan metode konvensional berupa survey dan pemetaan secara terestris, maka akan memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang besar. Sistem Informasi Geografis atau SIG dengan kemampuannya dalam memasukkan, menyimpan, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa dan menampilkan data bereferensi geografis dapat digunakan sebagai alat bantu dalam analisa kelayakan lokasi TPA sampah (Lunkapis, 2004). Penggunaan SIG akan mempersingkat waktu analisis berbagai parameter penilaian kesesuaian lahan untuk lokasi TPA secara umum maupun secara detail dengan tingkat akurasi data yang tinggi (Rahman et al., 2008).

2.6. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS) memiliki pengertian yang sangat beragam, hal itu disebabkan karena definisi SIG sangat bervariasi dari zaman ke zaman. Berikut adalah beberapa definisi SIG: a. Murai (1999) mengartikan SIG sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanaan umum lainnya.

b. Prahasta (2001) mendefinisikan SIG sebagai suatu kesatuan formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik dan logika yang berkenaan dengan objek-objek yang terdapat di permukaan bumi.

16 c. Kang-Tsung Chang (2002) mendefinisikan SIG sebagai: is an a computer

system for capturing, storing, querying, analyzing, and displaying geographic data.

d. Aini (2012) menyimpulkan pengertian dari SIG merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer, dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Sistem ini menangkap, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang secara spasial mereferensikan kepada kondisi bumi.

e. Prahasta (2001) juga mengungkapkan bahwa SIG adalah suatu teknologi baru yang pada saat ini menjadi alat bantu (tools) yang sangat esensial dalam menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data atribut dan spasial.

Sistem Informasi Geografis (SIG) pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1972 dengan nama Data Banks for Development. Istilah SIG yang muncul sekarang ini dicetuskan oleh General Assembly dari International

Geographical di Ottawa Kanada pada tahun 1967, kemudian dikembangkan oleh

Roger Tomlinson yang disebut CGIS (CanadianGIS-SIG Kanada). CGIS digunakan untuk menyimpan, menganalisa dan mengelola data yang dikumpulkan untuk inventarisasi Tanah-Kanada (CLI-Canadian Land Inventory) yang merupakan sebuah inisiatif untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada dengan memetakan berbagai informasi pada tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas, unggas, dan penggunaan tanah pada skala 1:250.000 (Oktafia, 2012).

SIG memiliki beberapa komponen utama, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data dan sumber daya manusia. Perangkat keras meliputi komputer, digitizer, scanner, plotter, printer, sedangkan perangkat lunak bisa dipilih baik yang komersial maupun yang tersedia dengan bebas (Oktafia, 2012). Contoh perangkat lunak yang banyak dipakai adalah ArcGIS, ER Mapper, Quantum GIS, Panel View 1, ERDAS, Map Server dan lain-lain.

17 Salah satu peran Sistem Informasi Geografis (SIG) yaitu untuk membantu menganalisis lokasi TPA berdasarkan kriteria-kriteria yang ada dengan kemampuannya mengelola data-data spasial. SIG sendiri sebelumnya sudah banyak digunakan dalam bebagai penelitian yang berkaitan dengan studi pemilihan lokasi seperti yang dilaporkan oleh Anggraini dan Rahardyan (2009) dalam “Pemilihan Calon Lokasi TPA dengan Metode GIS di Kabupaten Bandung Barat”; dan Andi Mizwar (2012) dalam “Penentuan Lokasi Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Kota Banjarbaru Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)”.

2.7. ArcGIS

Menurut Eddy Prahasta (2011) ArcGIS adalah produk sistem software yang merupakan kumpulan (terintegrasi) dari produk-produk software lainnya dengan tujuan untuk membangun sistem informasi geografi (SIG) yang lengkap. ArcGIS merupakan software GIS yang dibuat oleh ESRI (Environmental Sistem Research

Institute) yang berpusat di Redlands, California, United State Amerika (USA). Software ini sangat populer di kalangan pengguna GIS dan merupakan salah satu software GIS yang paling banyak digunakan diseluruh dunia. Saat ini, ArcGIS telah

dirilis hingga versi ArcGIS 10.3.

ArcGIS terdiri dari beberapa Framework (sistem), diantaranya adalah: ArcMap merupakan aplikasi pembuat peta yang komprehensif di dalam

software ArcGIS. ArcMap digunakan untuk mengolah (membuat atau create, menampilkan atau viewing, memilih atau query, editing, composing

serta publishing) peta.

ArcCatalog merupakan aplikasi yang dapat membantu para pengguna ArcGIS untuk mengorganisasi dan mengelola berbagai macam data spasial yang digunakan dalam pekerjaan SIG. Aplikasi ini mencakup beberapa alat bantu (tool) yang berfungsi untuk menjelajah (browsing), mengatur (organizing), membagi (distribution) dan menyimpan (documentation) data-data SIG.

18 ArcToolbox dan Model Builder berfungsi untuk geoprocessing yang berguna untuk manajemen data, konversi data, geocoding, analisis statistik dan sebagainya.

ArcScene merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah dan menampilkan peta-peta ke dalam bentuk 3D.

AcrGlobe merupakan aplikasi yang berfungsi untuk menampilkan peta-peta secara 3D ke dalam bola dunia dan dapat dihubungkan langsung dengan internet.

2.8. Analisa Spasial di Dalam SIG

Secara umum persepsi manusia mengenai bentuk representasi entitas spasial adalah konsep raster dan vektor. Data spasial direpresentasikan di dalam basis data sebagai raster atau vektor (Prahasta, 2001).

2.8.1. Data Spasial

Data Spasial merupakan data yang menunjuk posisi geografi dimana setiap karakteristik memiliki satu lokasi yang harus ditentukan dengan cara yang unik. Untuk menentukan posisi secara absolut berdasarkan sistem koordinat. Untuk area kecil, sistem koordinat yang paling sederhana adalah grid segiempat teratur. Untuk area yang lebih besar berdasarkan proyeksi kartografi yang umum digunakan (Tuman, 2001).

Data spasial memiliki dua jenis tipe yaitu vektor dan raster. Model data vektor menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik-titik, garis-garis atau kurva, atau poligon beserta atribut-atributnya. Model data raster menampilkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau piksel-piksel yang membentuk grid. Pemanfaatan kedua model data spasial ini menyesuaikan dengan peruntukan dan kebutuhannya.

2.8.2. Analisa Spasial

Karakteristik utama Sistem Informasi Geografi adalah kemampuan menganalisis sistem seperti analisa statistik dan overlay yang disebut analisa

19 spasial. Analisa dengan menggunakan Sistem Informasi Geografi yang sering digunakan dengan istilah analisa spasial tidak seperti sistem informasi yang lain yaitu dengan menambahkan dimensi ruang (space) atau geografi. Kombinasi ini menggambarkan atribut-atribut pada bermacam fenomena seperti tipe jalan dan sebagainya. Analisa spasial dilakukan dengan meng-overlay dua peta yang kemudian menghasilkan peta baru hasil analisis (Tuman, 2001).

2.8.3. Overlay Spasial

Salah satu cara dasar untuk membuat atau mengenali hubungan spasial melalui proses overlay spasial. Overlay spasial dikerjakan dengan melakukan operasi join dan menampilkan secara bersama sekumpulan data yang dipakai secara bersama atau berada di bagian area yang sama. Hasil kombinasi merupakan sekumpulan data yang baru yang mengidentifikasikan hubungan spasial baru. Overlay peta merupakan proses dua peta tematik dengan area yang sama

dan menghamparkan satu dengan yang lain untuk membentuk satu layer peta baru. Kemampuan untuk mengintegrasikan data dari dua sumber menggunakan peta merupakan kunci dari fungsi-fungsi analisis Sistem Informasi Geografi. Konsep

overlay peta meliputi Alamat overlay peta yaitu hubungan interseksi dan saling

melengkapi antara fitur-fitur spasial. Overlay peta mengkombinasikan data spasial dan data atribut dari dua theme masukan.

Tiga tipe fitur masukan pada overlay peta, yaitu :

1) Titik - dengan - poligon, menghasilkan keluaran dalam bentuk titik-titik. 2) Garis - dengan - poligon, menghasilkan keluaran dalam bentuk garis. 3) Poligon - dengan -poligon menghasilkan keluaran dalam bentuk polygon

2.8.4. Analisa Buffer

Analisa buffer digunakan untuk mengidentifikasi area sekitar fitur-fitur geografi. Proses mengenerate sekitar lingkaran buffer yang ada fitur-fitur geografi dan kemudian mengidentifikasi atau memilih fitur-fitur berdasarkan pada apakah mereka berada di luar atau didalam batas buffer. Metode buffer sering digunakan sebagai alat analisis seperti kasus- kasus pelebaran jalan, pembuatan jalan,

20 pembuatan jaringan pipa, pembebasan tanah, analisis dampak sebuah fenomena, analisis keterjangkauan, dan lain-lain. Buffer dapat memberikan informasi berupa informasi spasial dengan buffer atau daerah yang memenuhi kriteria, serta luasan dan jarak.

2.8.5. Metode Weighted Linear Combination (WLC)

Metode Weigted Linear Combination (WLC) adalah teknik yang paling umum dalam menganalisis lebih dari satu atribut atau skala yang akan dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Setiap atribut atau skala akan ditentukan sebagai kriteria. Kriteria-kriteria memiliki skor masing-masing berdasarkan penting atau tidaknya suatu daerah yang akan dipilih dari kriteria tersebut. Semakin tinggi skor atribut atau skala dari suatu daerah yang dianalisa, maka semakin tinggi dan semakin cocok daerah tersebut untuk dijadikan sebagai daerah yang akan dipilih. Sebuah analisis kesesuaian lahan adalah contoh dari metode yang menggunakan WLC (Mizwar, 2012). Pada penelitian ini WLC digunakan untuk menentukan tingkat kesesuaian lahan dari beberapa alternatif lokasi yang telah diperoleh pada penilaian tahap pertama berdasarkan tujuh kriteria penilaian kelayakan penyisih. Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan bobot dan nilai dari masing-masing kriteria penilaian, sedangkan WLC digunakan untuk operasi perhitungan nilai kesesuaian sebagai lokasi TPA.

21

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di TPA Sampah Kelurahan Gampong Jawa, Kota Banda Aceh. Analisa data akan dilakukan di Laboratorium Sistem Informasi Geografis (SIG) Jurusan Informatika FMIPA, UNSYIAH.

Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Juli sampai Desember 2015 karena ada beberapa data yang didapat dengan melakukan survei secara langsung ke lapangan.

3.2. Alat dan Data

3.2.1. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Komponen perangkat keras (Hardware)

a. Satu unit laptop dengan menggunakan sistem operasi Windows 8.1 b. Printer

c. Hardisk kapasitas 500 GB

2. Komponen perangkat lunak (Software) a. ArcGIS

b. Microsoft Office

3.2.2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Peta Kemiringan Lereng.

2. Peta Permeabilitas Tanah.

3. Peta Kedalaman Muka Air Tanah. 4. Peta Bahaya Banjir.

5. Peta Geologi. 6. Peta Hidrologi. 7. Peta Administrasi.

22 8. Peta Jaringan Jalan.

9. Peta Penggunaan Lahan.

10. Peta Jarak Terhadap Zona Sesar Aktif. 11. Peta Jarak Terhadap Badan Air (Sungai). 12. Peta Jarak Terhadap Batas Daerah.

13. Peta Jarak Terhadap Pusat Sumber Sampah. 14. Peta Demografi.

Data tersebut diperoleh dari Laboratorium Sistem Informasi Geografis, Dinas Pertambangan dan Energi (Distampen) Aceh dan BAPPEDA Kota Banda Aceh.

3.3. Cara Kerja

Adapun cara kerja yang dilakukan pada penelitian ini, meliputi:

1. Mengumpulkan dan mengolah data dalam bentuk peta menggunakan

software ArcGIS. Membuat peta wilayah TPA sampah Gampong Jawa

dengan memperhatikan batas wilayah yang telah ditetapkan dan kemudian membuat peta satuan lahan.

2. Menentukan tingkat kelayakan regional setiap satuan lahan berdasarkan SNI 03-3241-1994 yang disesuaikan untuk menghasilkan zona kelayakan TPA sampah. Zona kelayakan TPA sampah dikelompokkan dalam tiga kategori kelayakan, yaitu: kelayakan regional, kelayakan penyisih dan kelayakan rekomendasi.

3. Pengumpulan dan pengolahan data spasial masing-masing kriteria tersebut dengan memanfaatkan peta tematik. Proses pengolahan data dianalisis menggunakan SIG dengan metode overlay peta.

4. Penilaian tahap pertama (kelayakan regional) dilakukan dengan metode

binary untuk menentukan zona layak atau tidak layak sebagai lokasi TPA

berdasarkan delapan kriteria penilaian kelayakan regional. Pada lahan yang memenuhi kriteria penilaian diberi nilai 1 dan lahan yang tidak memenuhi kriteria penilaian diberi nilai 0, sehingga zona layak TPA ditetapkan apabila nilai lahan mencapai jumlah maksimal (delapan).

23 Tabel 3.1. Kriteria kelayakan regional

No Parameter Nilai 1 Kemiringan lereng a. 0 – 15 % b. > 15% 1 0 2 Kondisi geologi

a. Tidak berada di zona sesar aktif b. Berada di zona sesar aktif

1 0

3

Jarak terhadap badan air a. > 300 m

b. < 300 m

1 0

4

Jarak terhadap permukiman a. > 1500 m

b. < 1500 m

1 0

5

Kawasan budidaya pertanian a. > 150 m dari kawasan budidaya b. < 150 m dari kawasan budidaya

1 0

6

Kawasan lindung

a. Di luar kawasan lindung b. Di dalam kawasan lindung

1 0

7

Jarak terhadap lapangan terbang a. > 3000 m

b. < 3000 m

1 0

8

Jarak terhadap perbatasan daerah a. > 1000 m

b. < 1000 m

1 0 Sumber: Mizwar (2012)

Sebuah lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dikatakan layak jika hasil dari bobot penilaian kelayakan regional mendapatkan hasil sama dengan 8 (delapan). Sedangkan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) tidak layak jika hasil bobot penilaian kelayakan regional TPA lebih kecil dari 8 (delapan).

Hasil bobot penilaian kelayakan regional TPA = 8 (layak) Hasil bobot penilaian kelayakan regional TPA < 8 (tidak layak)

5. Penilaian tahap kedua (Kelayakan Penyisih) dilakukan dengan metode

Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Weighted Linear Combination

(WLC) untuk menentukan tingkat kesesuaian lahan dari beberapa alternatif lokasi yang telah diperoleh pada penilaian tahap pertama berdasarkan tujuh

24 kriteria penilaian kelayakan penyisih. AHP digunakan untuk menentukan bobot dan nilai dari masing-masing kriteria penilaian, sedangkan WLC digunakan untuk operasi perhitungan nilai kesesuaian sebagai lokasi TPA. Pada penelitian ini, tingkat kesesuaian lahan untuk lokasi TPA ditentukan dengan persamaan berikut : “1” adalah “layak” “0” berarti “tidak layak”

𝑆𝑖 = ∑ 𝑤𝑗

𝑛

𝑗

. 𝑥𝑗

Keterangan:

𝑆 : Tingkat kesesuaian lahan lokasi 𝑖untuk TPA 𝑤𝑗 : Bobot penilaian parameter 𝑗

𝑥𝑗 : Nilai parameter 𝑗

𝑛, 𝑗 : Jumlah parameter penilaian

Hasil penilaian tingkat kesesuaian lahan masing-masing lokasi dikelompokan dalam 5 tingkat kesesuaian, yaitu: sangat rendah (30-41), rendah (42-53), sedang (54-65), tinggi (66-77) dan sangat tinggi (78-99).

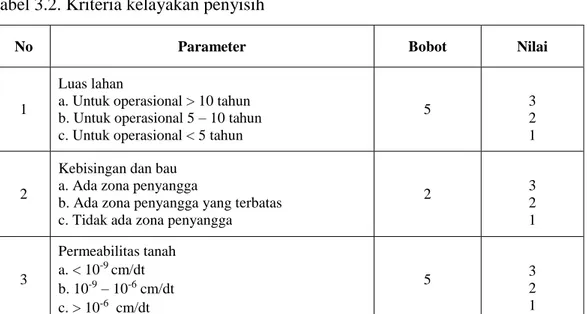

Tabel 3.2. Kriteria kelayakan penyisih

No Parameter Bobot Nilai

1

Luas lahan

a. Untuk operasional > 10 tahun b. Untuk operasional 5 – 10 tahun c. Untuk operasional < 5 tahun

5 3

2 1

2

Kebisingan dan bau a. Ada zona penyangga

b. Ada zona penyangga yang terbatas c. Tidak ada zona penyangga

2 3 2 1 3 Permeabilitas tanah a. < 10-9 cm/dt b. 10-9–10-6 cm/dt c. > 10-6 cm/dt 5 3 2 1

25

No Parameter Bobot Nilai

4

Kedalaman muka air tanah

a. > 10 m, permeabilitas < 10-9 cm/dt b. < 10 m, permeabilitas < 10-9 cm/dt atau > 10 m, permeabilitas 10-9 – 10-6 cm/dt c. < 10 m, permeabilitas 10-9 – 10-6 cm/dt 5 3 2 1 5 Intensitas hujan a. < 500 mm/tahun b. 500 – 1000 mm/tahun c. > 1000 mm/tahun 3 3 2 1 6 Bahaya banjir

a. Tidak ada bahaya banjir

b. Kemungkinan banjir > 25 tahunan c. Kemungkinan banjir < 25 tahunan

5 3

2 1

7

Transport sampah

a. < 15 menit dari pusat sumber sampah b. 16 – 60 menit dari pusat sumber sampah c. > 60 menit dari pusat sumber sampah

5 3

2 1

8

Demografi (Kepadatan Penduduk) a. < 3.000 jiwa/km2 b. 3.000 – 4.000 jiwa/km2 b. > 4.000 jiwa/km2 3 3 2 1 Sumber: Mizwar (2012)

6. Mengamati dan mengukur parameter kriteria tahap kelayakan penyisih dalam SNI 03-3241-1994 untuk TPA sampah guna mengetahui tingkat kesesuaian lahan secara geofisik untuk lokasi TPA sampah, yaitu dengan cara megukur nilai di setiap parameter kriteria lokasi TPA sampah yang akan diuji.

7. Penilaian tahap ketiga (Kelayakan Rekomendasi) ditentukan dengan penjumlahan dari hasil mengalikan masing-masing nilai dengan bobot variabel regional dan penyisih. Setelah hasil perhitungan tahap regional dan tahap penyisih selesai, akan didapat lokasi dengan bobot nilai tertinggi. Lokasi dengan nilai tertinggi inilah yang menjadi lokasi rekomendasi untuk perencanaan pembangunan lokasi TPA sampah.

26

3.4. Skema Kerja

Skema kerja pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. di bawah ini:

Gambar 3.1. Skema kerja penelitian

Mulai Proses identifikasi masalah

Yes Analisa penilaian: hasil bobot penilaian

tahap regional = 8

Selesai

Analisa SIG : penilaian tahap pertama (Kriteria kelayakan regional)

Studi literatur

No

Hasil penilaian tingkat kesesuaian TPA dibagi dalam 5 kelompok : sangat rendah

(30-41), rendah (42-53), sedang (54-65), tinggi (66-77) dan sangat tinggi (78-99). Tidak

Layak

Pengolahan data Pengumpulan data

Analisa SIG: penilaian tahap kedua (Kriteria kelayakan penyisih)

Analisa SIG: penilaian tahap ketiga (Kelayakan rekomendasi)

27

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah dilakukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3241-1994 yang membagi kriteria pemilihan lokasi TPA menjadi tiga, yaitu: (a) kelayakan regional untuk menentukan zona layak atau zona tidak layak; (b) kelayakan penyisih untuk menentukan tingkat kesesuaian dari beberapa alternatif lokasi yang telah diperoleh pada penilaian tahap pertama; dan (c) kelayakan rekomendasi untuk menetapkan lokasi terbaik dari beberapa alternatif lokasi yang telah diperoleh pada penilaian sebelumnya.

Gambar 4.1. Peta rencana kawasan strategis Kota Banda Aceh Tahun 2029

4.1. Kelayakan Regional

4.1.1. Kemiringan lereng

Kemiringan lereng suatu wilayah berkaitan erat dengan kemudahan pekerjaan konstruksi dan operasional TPA sampah. Semakin terjal suatu daerah

28 semakin sulit pekerjaan konstruksi dan pengoperasiannya. Selain itu, daerah yang memiliki tingkat kemiringan lereng yang besar dikhawatirkan dapat menyebabkan kelongsoran yang berakibat fatal terutama saat terjadi hujan atau rembesan air yang tinggi (Anggraini dan Rahardyan, 2009). Dalam SK SNI No. 03-3241-1994 disebutkan bahwa wilayah dengan kemiringan lereng > 15% dianggap tidak layak untuk dijadikan TPA sampah. Berdasarkan dari data peta kemiringan lereng Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa pada penelitian ini wilayah yang berwarna putih menunjukkan wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0 – 15% sehingga wilayah tersebut layak untuk dijadikan lokasi TPA sampah sedangkan wilayah yang berwarna merah menunjukkan wilayah dengan kemiringan diatas 15% yang menunjukkan wilayah tidak layak untuk dijadikan lokasi TPA sampah (Gambar 4.2).

29 4.1.2. Kondisi geologi

Parameter kondisi geologi yang dikaji pada penelitian ini yaitu zona sesar aktif. Sesar aktif merupakan salah satu sumber pemicu gempa bumi. Keberadaannya mutlak perlu diketahui guna meminimalkan resiko akibat gempa yang timbul apabila sesar aktif ini bergerak. Berdasarkan SK SNI No. 03-3241-1994 disebutkan bahwa salah satu kriteria pembangunan TPA sampah harus memiliki lokasi yang tidak rawan gempa, sehingga lokasi diharuskan yang tidak berada di zona aktif sesar. Pengujian kondisi geologi Kota Banda Aceh yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.3. Wilayah yang berwarna merah menunjukkan wilayah yang berada di zona aktif sesar (rawan gempa), sehingga tidak layak untuk dijadikan calon lokasi TPA sampah. Sedangkan wilayah yang berwarna putih menunjukkan wilayah yang tidak berada di zona sesar aktif, sehingga wilayah ini layak untuk menjadi calon lokasi TPA sampah karena memiliki tingkat keamanan yang cukup baik terhadap gempa (Gambar 4.3.).

30 4.1.3. Jarak terhadap badan air

Penimbunan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan mengalami proses penguraian secara kimia dan biokimia. Ketika air hujan dan air permukaan meresap ke dalam timbunan sampah maka akan menghasilkan cairan rembesan dengan kandungan polutan yang sangat tinggi yang disebut dengan

leachate. Leachate yang dihasilkan dapat mencemari badan air (sungai) sehingga

menyebabkan turunnya kualitas air (Kahar et al., 2012). Oleh karena itu, jarak TPA sampah dengan badan air harus diperhatikan untuk menghindari hal tersebut.

Kriteria mengenai lokasi TPA sampah terkait jarak terhadap badan air telah disebutkan dalam SK SNI No. 03-3241-1994 yang menyatakan bahwa lokasi TPA sampah harus berada >300 meter dari badan air. Hal tersebut mengingat bahwa hasil dekomposisi sampah dapat meresap melalui lapisan tanah dan menimbulkan pencemaran terhadap badan air tersebut. Berdasarkan hasil digitasi sungai dari peta Kota Banda Aceh dan analisis buffer dari sungai tersebut, dapat dilihat bahwa wilayah yang berwarna biru menunjukkan wilayah yang tidak layak untuk dijadikan lokasi TPA sampah karena memiliki jarak terhadap badan air <300 m (Gambar 4.4.). Sedangkan wilayah yang berwarna putih menunjukkan wilayah yang layak untuk dijadikan lokasi TPA sampah karena memiliki jarak terhadap badan air >300 m, sehingga mengurangi dampak pencemaran terhadap badan air (Gambar 4.4.).

31 Gambar 4.4. Peta jarak terhadap badan air

4.1.4. Jarak terhadap permukiman

Pembangunan TPA sampah yang dekat dengan permukiman akan menyebabkan pencemaran lingkungan yang berimplikasi kepada kesehatan masyarakat sekitar yang tinggal di dekat lokasi TPA. Pencemaran dapat berupa pencemaran udara yaitu bau sampah yang tidak baik bagi kesehatan pernafasan, mendatangkan serangga pemakan sampah seperti lalat, pencemaran air, pencemaran tanah serta mengganggu pemandangan lingkungan. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut maka pembangunan TPA sampah harus jauh dari area permukiman. Hal ini sesuai dengan SK SNI No. 03-3241-1994 yang menyebutkan bahwa jarak TPA sampah harus >1500 m terhadap permukiman. Hasil digitasi peta Kota Banda Aceh terhadap jarak permukiman menunjukkan bahwa wilayah yang berwarna putih merupakan wilayah yang layak untuk dijadikan lokasi TPA sampah karena memiliki jarak >1500 m terhadap permukiman (Gambar 4.5.). Sedangkan wilayah yang berwarna orange menunjukkan wilayah

32 yang tidak layak untuk dijadikan lokasi TPA sampah karena jarak antara TPA sampah dengan permukiman <1500 m (Gambar 4.5.).

Gambar 4.5. Peta jarak terhadap permukiman

4.1.5. Kawasan budidaya pertanian

Lokasi TPA sampah tidak diperkenankan berada di lahan produktif seperti sawah, hutan, kebun serta budidaya pertanian lainnya. Hal tersebut disebabkan karena dapat memberikan dampak negatif terhadap hasil produksi (Marantika et al., 2014). Dalam SK SNI No. 03-3241-1994 tentang “Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA” telah disebutkan bahwa lokasi TPA harus >150 m dari kawasan budidaya. Pada Gambar 4.6. dapat dilihat bahwa wilayah yang berwarna putih merupakan wilayah yang layak untuk dijadikan lokasi TPA sampah karena berlokasi >150 m dari kawasan budidaya. Sedangkan wilayah yang yang berwarna hijau merupakan wilayah yang tidak layak untuk dijadikan lokasi TPA sampah karena berlokasi <150 m dari kawasan budidaya (Gambar 4.6.).

33 Gambar 4.6. Peta kawasan budidaya pertanian

4.1.6. Kawasan lindung

Wibowo (2008) menyatakan bahwa kawasan lindung seperti hutan lindung, cagar alam, cagar budaya dan sebagainya yang ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai daerah yang tidak layak untuk menjadi TPA sampah. Pada gambar 4.7. dapat dilihat bahwa wilayah yang berwarna putih menunjukkan wilayah yang layak untuk dijadikan lokasi TPA sampah karena berada di luar kawasan lindung, sedangkan wilayah yang berwarna coklat menunjukkan wilayah yang tidak layak untuk dijadikan lokasi TPA sampah karena berada di dalam kawasan lindung.

34 Gambar 4.7. Peta kawasan lindung Kota Banda Aceh

4.1.7. Jarak terhadap lapangan terbang

TPA sampah juga tidak diperkenankan berada dalam jarak 3000 m dari landasan lapangan terbang yang digunakan oleh penerbangan turbo jet atau dalam jarak 1500 m dari landasan lapangan terbang yang digunakan oleh penerbangan jenis piston (Marantika et al., 2014). Hal tersebut juga tercantum dalam SK SNI No. 03-3241-1994 yang menyebutkan bahwa lokasi jarak TPA sampah dengan lokasi lapangan terbang >3000 m. Hal ini mengingat bahwa lokasi pengurungan sampah yang tidak jauh dari lapangan terbang dapat menarik kehadiran burung sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu lalu lintas penerbangan. Pada gambar 4.8. dapat dilihat bahwa wilayah yang berwarna putih menunjukkan wilayah yang layak untuk dijadikan lokasi TPA sampah karena jarak terhadap lapangan terbang >3000 m (Gambar 4.8.).

35 Gambar 4.8. Peta jarak terhadap lapangan terbang

4.1.8. Jarak terhadap perbatasan daerah

Dalam SK SNI No. 03-3241-1994 tentang “Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA” telah disebutkan bahwa lokasi yang diperkenankan untuk dijadikan TPA sampah yaitu lokasi yang berada dalam jarak >1000 m dari perbatasan daerah. Pada Gambar 4.9. dapat dilihat bahwa wilayah yang berwarna putih menunjukkan wilayah yang layak untuk dijadikan sebagai lokasi TPA sampah karena jarak lokasi dengan perbatasan daerah >1000 m, sedangkan wilayah yang berwarna merah muda menunjukkan wilayah yang tidak layak untuk dijadikan lokasi TPA sampah karena berada pada jarak <1000 m dari perbatasan daerah.

36 Gambar 4.9. Peta wilayah Perbatasan Daerah Kota Banda Aceh

4.1.9. Penilaian kelayakan regional

Parameter-parameter yang digunakan dalam analisis kelayakan regional pada penelitian ini dilakukan sesuai dengan kriteria-kriteria yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Peta yang didapatkan dari masing-masing parameter kemudian di overlay. Hasil dari overlay delapan parameter yang meliputi kemiringan lereng, kondisi geologi, jarak terhadap badan air, jarak terhadap permukiman, kawasan budidaya pertanian, kawasan lindung, jarak terhadap lapangan terbang serta jarak terhadap perbatasan daerah kemudian menghasilkan peta zona layak dan tidak layak TPA (Gambar 4.10.).

37 Gambar 4.10. Peta hasil overlay

Pada Gambar 4.10. dapat dilihat bahwa wilayah Kota Banda Aceh tidak memiliki cukup lahan untuk dijadikan TPA sampah. Hal ini terlihat dari tidak ada satu daerah pun di wilayah Kota Banda Aceh yang memenuhi kriteria kelayakan regional, sehingga seluruh wilayah Kota Banda Aceh tergolong ke dalam zona tidak layak TPA. Adapun parameter yang mengindikasikan ketidaklayakan lahan Kota Banda Aceh untuk dijadikan TPA sampah yaitu keterbatasan lahan yang ada karena

38 Kota Banda Aceh memiliki lahan permukiman yang sangat padat, sehingga parameter tersebut menjadi faktor pembatas untuk penentuan calon lokasi TPA sampah di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyisih dan rekomendasi karena mengingat tidak ditemukan lahan yang sesuai dengan kriteria kelayakan TPA berdasarkan Surat Keputusan Standar Nasional Indonesia (SK SNI) No. 03-3241-1994.

4.2. Kelayakan Lokasi TPA Sampah Gampong Jawa

TPA sampah Gampong Jawa merupakan satu-satunya TPA yang ada di Kota Banda Aceh yang sampai saat ini masih difungsikan dengan baik. TPA sampah Gampong Jawa pertama sekali dibangun pada tahun 1994 dengan luas 12 Ha, kemudian diperluas menjadi 21 Ha setelah bencana gempa dan tsunami pada tahun 2004. Pembangunan TPA sampah Gampong Jawa pada awalnya masih mengoperasikan sistem pengelolaan sampah dengan metode open dumping. Metode

open dumping yaitu metode penimbunan terbuka. Sistem pengelolaan sampah

dengan metode ini yaitu sampah yang masuk ke TPA akan dikumpulkan dan ditimbun dalam suatu lubang tanpa menggunakan tanah sebagai penutupnya. Metode open dumping sangat potensial dalam mencemari lingkungan, baik itu pencemaran air tanah dan sungai oleh leachate maupun pencemaran terhadap bau sampah, sehingga hal tersebut mengurangi estetika keindahan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, metode ini tidak direkomendasikan lagi oleh pemerintah RI karena tidak memenuhi syarat teknis suatu TPA sampah.

Hasil analisis kelayakan regional terhadap TPA sampah Gampong Jawa berdasarkan SK SNI No. 03-3241-1994 menunjukkan bahwa lokasi TPA sampah Gampong Jawa tidak memenuhi kriteria layak untuk TPA yang dikelola dengan metode open dumping. Hal tersebut disebabkan oleh jarak lokasi yang terlalu dekat dengan permukiman dan badan air, sehingga sangat berpotensi untuk mencemari air dan lingkungan di sekitar TPA (Lampiran 1.).

Saat ini sistem pengelolaan sampah TPA Gampong Jawa telah ditingkatkan dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Metode sanitary landfill mulai dioperasikan pada Januari 2009 setelah TPA sampah Gampong Jawa direhabilitasi