14 BAB II

KERANGKA GEOLOGI

2.1 Tatanan Geologi

Daerah penelitian merupakan batas utara dari cekungan Bandung. Perkembangan geologi Cekungan Bandung tidak lepas dari proses tektonik penunjaman kerak samudra di Pulau Jawa selama 2-3 juta tahun terakhir, aktivitas magmatik busur tengah Jawa, dan vulkanisme (Dam, 1994). Cekungan Bandung merupakan sebuah depresi akibat tektonik, seluruhnya terisi oleh endapan-endapan gunungapi yang mengelilinginya. Sedangkan dasarnya merupakan sisa-sisa dasar danau purba yang pernah terjadi pada Pleistosen Atas hingga Holosen (Brahmantyo, 2005).

Pusat depresi Bandung terbentuk pada Kala Plio-Pleistosen bersamaan dengan terbentuknya gunungapi Sunda pada kala Awal Pleistosen. Pada Akhir Pleistosen Bagiah Tengah, sebuah kubah parasitik tumbuh pada lereng barat Gunungapi Sunda, Gunung Burangrang, yang selanjutnya diikuti oleh proses runtuhnya gunungapi ini yang membentuk sebuah kaldera diikuti oleh proses terjadinya patahan Lembang yang berarah barat-timur di lereng bagian selatan dan patahan yang berbentuk melengkung di bagian utara Gunung Tangkubanparahu (Sunardi dan Koesoemadinata, 1997).

Pengendapan di dalam Cekungan Bandung sendiri yang dimulai sekitar 126.000 tahun lalu, berupa batuan klastika gunungapi dan sedimen danau. Analisis umur absolut tanah purba (paleosol) di bawahnya yang diperkirakan sebagai batuan dasar Cekungan Bandung memberikan umur rata-rata 135.000 tahun yang lalu. Di antara tanah purba dan batuan terbawah Cekungan Bandung terdapat banyak lapisan tefra atau abu gunungapi. Hal itu mengindikasikan adanya kegiatan vulkanisme yang mengawali pembentukan Danau Bandung (Dam, 1994 opcit Bronto dan Hartono, 2006).

15 2.2 Stratigrafi

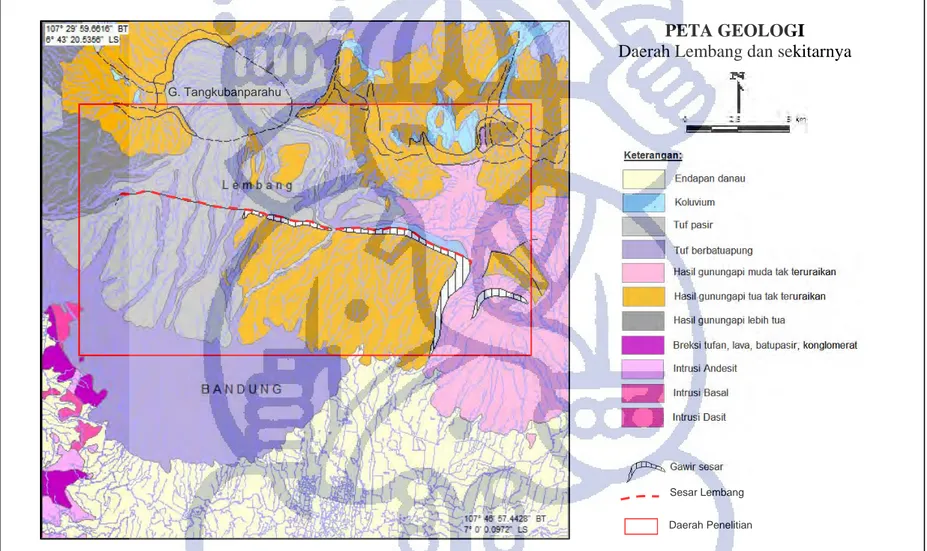

Stratigrafi regional daerah penelitian merupakan bagian dari Cekungan Bandung. Adapun urutan satuan batuan dari muda ke tua daerah penelitian berdasarkan Peta Geologi Lembar Bandung (Silitonga, 2003) adalah sebagai berikut:

Endapan danau

Satuan ini terdiri dari lempung tufan, batupasir tufan, kerikil tufan dan konglomerat. Membentuk bidang-bidang perlapisan mendatar dibeberapa tempat. Mengandung kongkresi-kongkresi gamping, sisa-sisa tumbuhan, moluska air tawar, dan tulang-tulang binatang bertulang belakang. Setempat mengandung sisipan breksi.

Koluvium

Satuan ini disusun oleh hasil reruntuhan pegunungan-pegunungan terutama gunungapi tua, berupa bongkahan batuan beku antara andesit-basal, breksi batupasir tuf dan lempung tuf.

Tuf pasir

Satuan ini disusun oleh tuf hasil dari G. Dano dan G. Tangkubanparahu (erupsi “C”, Van Bemmelen, 1934). Tuf pasir coklat sangat sarang, mengandung kristal hornblenda yang kasar, lahar lapuk kemerah-merahan, lapisan lapili dan breksi. Tuf berbatuapung

Satuan ini terdiri dari tufan, lapili, bom-bom, lava berongga dan kepingan-kepingan andesit-basal yang bersudut dengan banyak bongkahan dan pecahan batuapung. Berasal dari G. Tangkubanparahu (erupsi ”A” Van Bemmelen, 1949) dan G. Tampomas.

16 Hasil gunungapi muda tak teruraikan

Satuan ini disusun oleh pasir tufan, lapili, breksi, lava, aglomerat. Sebagian berasal dari G. Tangkubanparahu dan sebagian dari G. Tampomas. Antara Sumedang dan Bandung batuan ini membentuk dataran-dataran kecil atau bagian-bagian rata dan bukit-bukit rendah yang tertutup oleh tanah yang berwarna abu-abu kuning dan kemerahan.

Hasil gunungapi tua tak teruraikan

Satuan ini disusun oleh breksi gunungapi, lahar dan lava berselang-seling. Hasil gunungapi lebih tua

Satuan ini disusun oleh breksi, lahar dan pasir tuf berlapis-lapis dengan kemiringan yang kecil.

Breksi tufan, lava, batupasir, konglomerat

Satuan ini terdiri dari breksi bersifat andesit dan basal, lava, batupasir tufan dan konglomerat. Membentuk punggungan-punggungan tak teratur, kadang-kadang sangat curam.

Intrusi Andesit

Satuan ini pada umumnya berupa andesit augit hipersten hornblenda dan andesit leuko. Dalam masa dasar terdapat banyak felspar dan kaca.

Intrusi Basal

Satuan ini berupa basal andesit mengandung olivin, dolerit, dan diorit hornblenda porfir, terdapat disebelah barat Cimahi.

Intrusi Dasit

Satuan ini berupa dasit hornblenda, dasit hipersten hornblenda, dasit augit hornblenda. Berupa retas dengan tebal antara 100-200 m.

17

Gambar 2.1. Peta Geologi Lembar Bandung (Silitonga, 2003) dan daerah penelitian. PETA GEOLOGI Daerah Lembang dan sekitarnya

G. Tangkubanparahu

Sesar Lembang Daerah Penelitian

18

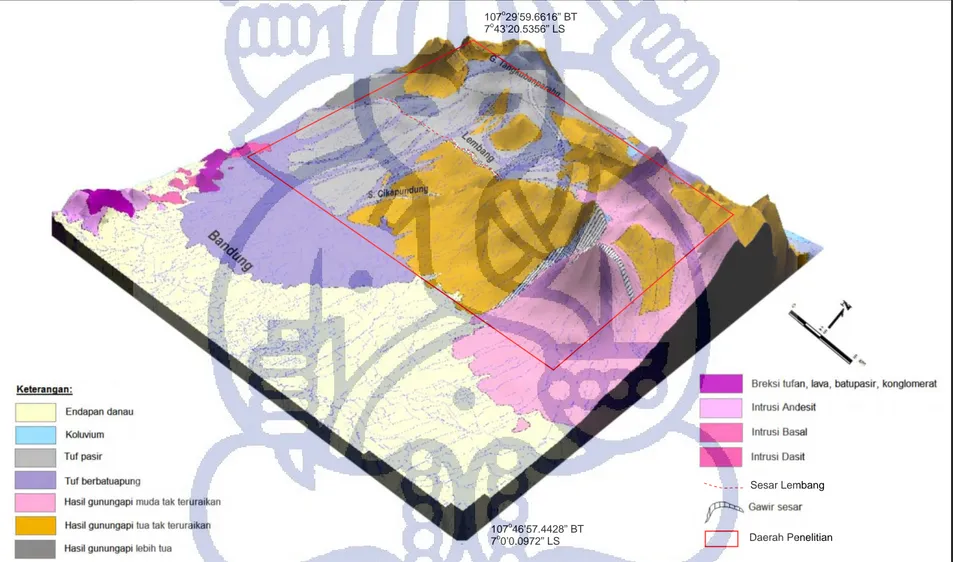

Gambar 2.2. Blok diagram Peta Geologi Lembar Bandung (Silitonga, 2003), dan daerah penelitian. 107o 46’57.4428” BT 7o 0’0.0972” LS 107o 29’59.6616” BT 7o 43’20.5356” LS Daerah Penelitian Sesar Lembang

19 2.3. Struktur Geologi

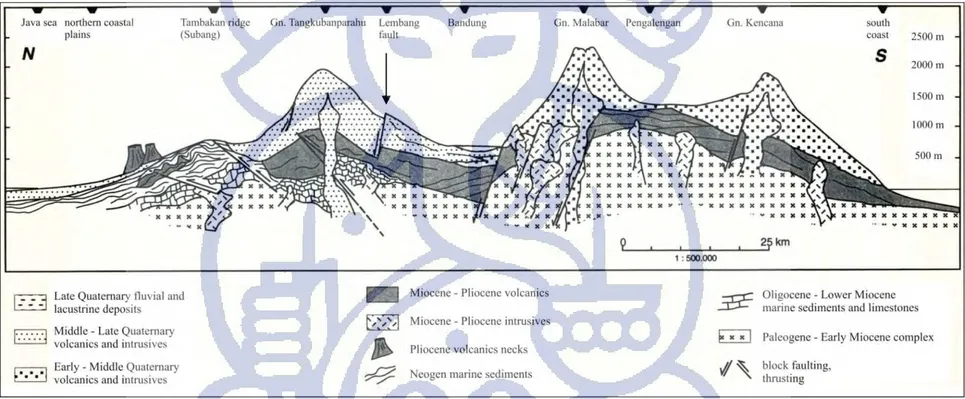

Elemen struktur utama yang terdapat di daerah Bandung di antaranya adalah Sesar Lembang yang terorientasi hampir barat-timur, zona patahan naik Rajamandala, dan beberapa patahan normal hampir barat-timur di daerah marjinal bagian selatan dataran Bandung. Daerah-daerah volkanik Pleistosen yang lebih tua dan bahkan volkanik Tersier mengalami level erosi yang cukup dalam juga terkena pengaruh patahan-patahan tersebut. Elemen struktur yang lebih tua sebagian tertutup oleh material vulkanik dan sedimentasi memperlihatkan jalur utara-selatan terlihat pada Gambar 2.3 (Dam, 1994).

20

Gambar 2.3. Penampang melintang Jawa Barat dari Utara-Selatan yang memperlihatkan tatanan struktur geologi Cekungan Bandung (Dam, 1994).

21

2.4. Sesar Lembang dan Kompleks Gunung Tangkubanparahu

Sesar Lembang adalah salah satu bukti geologis yang paling menarik di dataran tinggi Bandung dan ekspresi geomorfologi yang jelas dari aktivitas neotektonik di Cekungan Bandung. Sesar ini masih aktif dan merupakan sumber getaran yang dapat dirasakan sebagai gempa (Kertapati, 2006 dan Marjiyono et al., 2008). Secara morfologi Sesar Lembang ini terekspresikan sebagai gawir sesar (fault

scrap) dengan dinding gawir menghadap ke arah utara. Bagian Sesar Lembang

yang dapat dilihat, baik dari peta topografi terutama dari foto udara ataupun citra satelit, mempunyai panjang 22 km. Dari timur ke barat, tinggi gawir sesar yang mencerminkan besarnya pergeseran sesar (loncatan vertical/throw maupun dislokasi) berubah dari sekitar 450-an meter di ujung timur (Maribaya, G. Pulusari) hingga 40-an meter disebelah barat (Cisarua) dan menghilang di ujung barat utara Padalarang (Brahmantyo, 2005).

Van Bemmelen (1949) memberikan kronologi kejadian Sesar Lembang dikaitkan dengan perkembangan volkano-tektonik Kompleks Gunung Sunda, sebagai berikut:

Tahap 1 : Pembentukan Kompleks Gunungapi Sunda Tahap 2 : Pembentukan kubah

Tahap 3 : Kolaps pertama yang membentuk Sesar Lembang

Tahap 4 : Erupsi fase-A Tangkubanparahu (letusan kataklismis, membentuk kaldera Sunda)

Tahap 5 : Kolaps kedua yang membentuk rekahan-rekahan melengkung (crescent rifts)

Tahap 6 : Erupsi fase-B Tangkubanparahu

Tahap 7 : Tahap ketiga penyesaran yang membentuk amblesan sebesar 40 m sepanjang sesar.

22

Berdasarkan temuan van Bemmelen (1934), Nossin et al. (1996) menyimpulkan sejarah morfo-struktural Sesar Lembang sebagai berikut:

1. Sebelah timur jalan Bandung-Lembang, sesar lembang bagian timur pertama-tama terbentuk. Blok utara bergeser turun relatif terhadap blok selatan yang dikenal sebagai Blok Pulusari.

2. Setelah penyesaran, erupsi besar bersifat paroksismal terjadi dan disebut oleh van Bemmelen sebagai erupsi fase-A Gunung Tangkubanparahu.

3. Selama erupsi fase-A, kejadian penyesaran juga terjadi di bagian utara, menyebabkan terbentuknya kaldera. Blok utara bergeser turun relatif terhadap selatan dengan pergeseran yang menurun dari sekitar 600 m di bagian timur sampai 100 m di bagian barat.

4. Terjadi penyesaran tensional (tensional faulting) yang kemungkinan merupakan kelanjutan penyesaran sebelumnya (poin 3) yang merobek sangat dalam hingga mencapai dapur magma Gunung Tangkubanparahu. Kejadian ini menyebabkan keluarnya aliran lava pada fase-B baik di kawah utama juga di tiga kerucut lain di bagian timurlaut.

5. Sesar Lembang bagian barat kemudian tergeser membentuk gawir yang mempengaruhi aliran lava pada fase-B dan bagian bawah dari produk-produk pada fase-C.

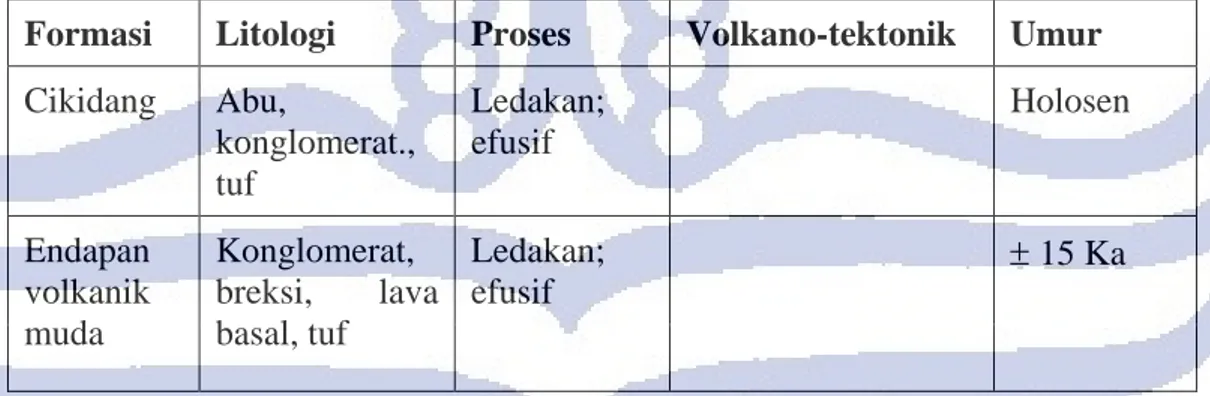

Tabel 2.1. menunjukkan urut-urutan proses volkano-tektonik Kompleks Gunung Sunda – Gunung Tangkubanparahu dari Nossin et al. (1996).

Tabel 2.1. Perkembangan volcano-tektonik Kompleks Gunung Sunda – Gunung Tangkubanparahu

Formasi Litologi Proses Volkano-tektonik Umur Cikidang Abu, konglomerat., tuf Ledakan; efusif Holosen Endapan volkanik muda Konglomerat, breksi, lava basal, tuf Ledakan; efusif ± 15 Ka

23

Penyesaran Sesar Lembang barat ± 24 Ka Endapan volkanik lebih muda Breksi, piroklastik, lahar, lava

Erupsi besar Pembentukan Tangkubanparahu

± 27 Ka Erupsi besar Volkanisme aktif ± 35 Ka Erupsi

terpencar

Volkanisme aktif ± 45 Ka Penyesaran Sesar Lembang

timur Endapan volkanik lebih muda Breksi, aglomerat, tuf, piroklastik, aliran abu, scoriae Erupsi katastropik Letusan G. Sunda fase kedua (?) ± 50 Ka Erupsi Volkanisme aktif ± 80 Ka Penyesaran Sesar Lembang

timur (?) Erupsi besar Pembentukan

Kaldera Sunda tahap pertama (?) ± 105 Ka Tak terbedakan Gunung Sunda ± 126 – 135 Ka Endapan volkanik lebih tua Endapan volkanik lapuk; aglomerat Gunungapi aktif Volkanisme aktif

2.5 Kegempaan Daerah Bandung dan sekitarnya

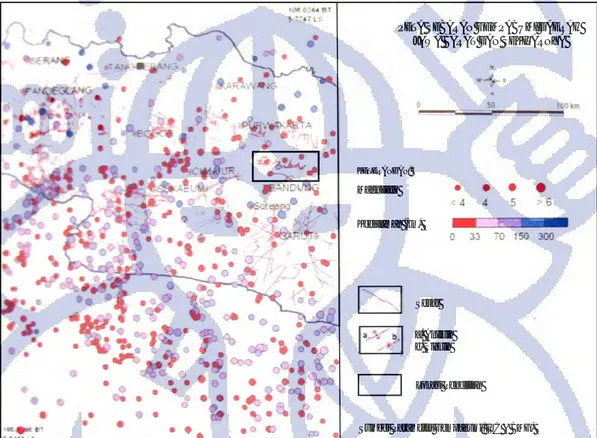

Dari peta sebaran kegempaan Jawa Barat, pola hiposentrum/fokus gempa mempunyai kedalaman dangkal, menengah dan dan dalam. Gempabumi yang terjadi di laut kebanyakan akibat subduksi, demikian pula gempa dalam di daratan Jawa Barat masih berasosiasi dengan aktivitas subduksi lempeng Hindia-Australia dengan lempeng Eurasia. Sedangkan gempa dangkal yang terjadi di darat kemungkinan besar berasosiasi dengan sesar aktif (Gambar 2.4).

24

Gambar 2.4. Kegempaan wilayah Jawa Barat dan sekitarnya tahun 1964 – 2007 (Sumber data: ISC 1964 – 2007 dan BMG Kelas I Bandung 1989 – 2007, modifikasi dari Supartoyo, 2008).

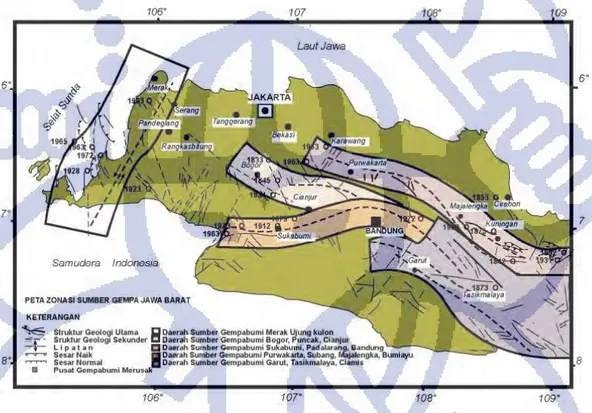

Berdasarkan sebaran struktur geologi dan beberapa kejadian gempabumi merusak yang berasosiasi dengan struktur geologi, wilayah Jawa Barat terbagi menjadi 5 (lima) jalur sumber gempabumi (Soehaimi et al. 2004), yaitu:

1. Sumber gempabumi Merak-Ujung Kulon. 2. Sumber gempabumi Bogor-Puncak-Cianjur.

3. Sumber gempabumi Sukabumi-Padalarang-Bandung.

4. Sumber gempabumi Purwakarta-Subang-Majalengka-Bumiayu 5. Sumber gempabumi Garut-Tasikmalaya-Ciamis.

Berdasarkan pembagian jalur sumber gempabumi tersebut, daerah penelitian termasuk ke dalam jalur sumber gempabumi Sukabumi-Padalarang-Bandung (Gambar 2.5).

Lokasi Penelitian

PETA SEBARAN GEMPABUMI DAERAH JAWA BARAT DAN SEKITARNYA

a. Antiklin b. Sinklin Sesar

Sumber Parameter Gempabumi: ISC & BMG)

KETERANGAN: Magnitudo Kedalaman (km)

25

Gambar 2.5 Peta jalur sumber gempabumi wilayah Jawa Barat (Soehaimi et al., 2004).

Gempabumi dengan episenter di darat dan dengan kedalaman dangkal biasanya bersifat merusak meskipun magnitudonya tidak terlalu besar. Gempabumi dengan episenter di darat yang terjadi di wilayah Jawa Barat diantaranya Gempabumi Sukabumi tahun 1982 dan 2000, Gempabumi Majalengka tahun 1990 dan 2001, Gempabumi Lembang 1999, Gempabumi Cicalengka tahun 2000, Gempabumi Kuningan tahun 2003, Gempabumi Garut tahun 2005 dan Gempabumi Gunung Halu 2005.