BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dinamika Politik Lokal

Politik adalah salah satu unsur yang seringkali menjadi perbincangan hangat di setiap negara. Kehadiran negara sebagai ‘payung’ masyarakat tak dapat dipisahkan dari praktek politik didalamnya.1 Praktek politik dalam sebuah negara biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan negara, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, praktek politik juga dimainkan oleh masya-rakat yang ada dalam suatu negara, baik untuk tujuan pribadi maupun kelompok. Indonesia sebagai negara berdaulat tak lepas dari unsur perpolitikan didalamnya pada tingatan nasiona maupun lokal.

Memahami kondisi politik Indonesia, tak mungkin diabaikan dari jati diri Indonesia sebagai negara dengan multi identitas didalamnya. Mulai dari per-bedaan suku, adat istiadat, ras hingga agama adalah ‘warna warni identitas’ yang menyatukan dirinya dalam NKRI. Belum lagi bila kita melakukan flash back tentang Indonesia sebelum merdeka (1945). Mulai dari timur (Papua) hingga barat

1

Dewasa ini antara politik dan negara dipandang sebagai dua konsep yang berbeda walaupun memiliki keterkaitan yang sangat erat. Akan tetapi bila ditelusuri lebih jauh ke belakang, keduanya merupakan suatu kesatuan. ‘Politik’ berasal dari bahasa Yunani (polis) yang berarti kota atau negara. Dari kata polis kemudian berkembang konsep-konsep seperti polites (warga Negara) dan politicos (kewarganegaraan). Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Kencana, 2012, hlm 10.

(Sumatra), terdapat banyak kerajaan yang telah lama ‘beroperasi’ dengan sistem pemerintahannya masing-masing. Oleh karenanya tidak berlebihan jika kita berasumsi bahwa kondisi politik Indonesia merupakan gambaran dari berbagai dinamika politik di tingkatan lokal.

Dinamika politik pada tingkatan lokal merupakan penjabaran dari berbagai macam SARA (suku, adat, ras dan agama) yang ada di Indonesia. Hal ini yang membuat kebanyakan orang kesulitan menentukan identitas politik ataupun buda-ya politik Indonesia. Jika ada orang buda-yang berhasil mengidentifikasi budabuda-ya politik Indonesia, kiranya tak mungkin lepas dari pertimbangan realitas politik lokal yang ada.2

Uraian diatas memberikan pemahaman kepada kita bahwa membaca po-litik Indonesia sama halnya dengan menggambarkan berbagai macam dinamika politik pada tingkatan lokal. Dinamika politik pada tatanan lokal sendiri se-nantiasa mengalami perubahan sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem politik yang ada. Terkait dengan hal ini, Almond dan Verba melihatnya dalam konsep budaya politik, yakni “sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik”.3

2

Mengenai hal ini dapat dilihat salah satunya dari buku Budaya Politik Indonesia yang ditulis oleh Afan Gaffar, pada bab 3 (halaman 95-120) dalam buku tersebut khusus membahas budaya politik Indonesia. Afan Gaffar, Budaya Politik Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

3

Besarnya pengaruh sistem politik yang ada di Indonesia terhadap dinamika politik lokal membuat kajian tentang dinamika politik lokal senantiasa disertai dengan jejak perubahan sistem politik Indonesia.

Menelusuri perubahan sistem politik Indonesia tak mungkin lepas dari tiga rezim yang menjadi saksi perjalanan politik Indonesia sampai dengan saat ini. Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi ibarat tiga buah cermin ke-Indonesiaan dengan bentuk yang berbeda. Setiap rezim mempunyai sistem politik yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang juga menuntut adanya penyesuaian sistem politik pada tatanan lokal.

Sebelum mengkaji tentang sistem politik pada tiga rezim yang ada (Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi) perlu kiranya memetakan kecenderungan kesamaan sistem politik pada tiga rezim tersebut. Kesamaan yang dimaksudkan lebih kepada bagaimana peranan elite lokal terhadap sistem politik yang ada. Sistem pemerintahan yang bersifat sentralistis dan desentralistis memiliki penga-ruh dalam perkembangan elite. Antara Orde Lama dan Orde Baru dapat dilihat sebagai orde dengan sistem pemerintahan yang sentralistis. Namun tak dapat dipungkiri pemerintahan yang bersifat sentralistis menemukan kejayaannya pada rezim Soeharto walaupun pada akhirnya harus ditumbangkan oleh gerakan reformasi. Orde Baru dengan sistem sentralistisnya, membuat partisipasi politik masyarakat pada tatanan lokal tenggelam dalam hegemoni dan dominasi peme-rintahan pusat. Akibatnya kondisi perpolitikan pada hampir semua daerah di Indonesia tergolong sama dalam perwujudannya.

Perubahan yang mendasar barulah terlihat pada rezim reformasi. Dengan sistem desentralisasi, pergerakan politik masyarakat mulai beragam di tiap-tiap daerah. Hak otonom yang dimiliki daerah menciptakan beragam partisipasi bah-kan kontestasi oleh elite politik lokal dalam memperoleh, menjalanbah-kan serta mempertahankan legitimasi mereka dalam masyarakat.

Pergeseran sistem pemerintahan dari sentralistis ke desentralistis seperti yang diungkapkan diatas telah mempengaruhi perkembangan politik lokal. Sejak desentralisasi bergulir, terjadi kebangkitan politik lokal. Hal ini ditandai dengan berkembangnya jumlah aktor yang ikut berperan dalam menentukan kebijakan publik, baik di level pusat maupun daerah dengan prakteknya yang beragam. Survei yang dilakukan Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (De-mos) tahun 2007 memperlihatkan lima karakteristik yang menonjol dari aktor berkuasa.

Pertama, para aktor berkuasa terus melanjutkan konsolidasi kekuasaan dan dominasi mereka terhadap aktivitas politik terorganisasi, termasuk di dalam sistem representasi. Kedua, para aktor berkuasa bukan lagi mereka yang pernah menjadi pendukung Soeharto, tetapi telah meluas. Ketiga, aktor berkuasa di tingkat lokal cenderung memanipulasi demokrasi dengan cara mengeruk sumber daya publik. Keempat, sebagian aktor berkuasa cenderung mulai bersikap sinis dan kehilangan kepercayaan terhadap kinerja demokrasi. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh kelas menengah berpendidikan dan kelompok elite yang gagal memenangkan pemilihan umum. Kelima, muncul gagasan untuk menjalankan demokrasi secara bertahap (‘sequencing democracy’), yaitu untuk mempersiapkan dan membangun terlebih dahulu institusi-institusi sebagai dasar bagi partisipasi masyarakat.4

4

Nur iman Subono dan Willy Purnama Samadhi, “Politik Dominasi dan Konsolidasi Elit-dominan”. Willy Purnama Samadhi dan Nicolaas Warouw (Eds.), Demokrasi Di Atas Pasir, Yogyakarta: PCD Press, 2009, hlm 96.

Dalam buku “Peran Aktor dalam Demokratisasi” yang ditulis oleh R. Siti Zuhro, dimuat beberapa studi yang melihat kehadiran aktor yang semakin beragam tidak dapat dijadikan jaminan akan menguatnya proses konsolidasi demokrasi di tingkatan lokal.

… Studi yang dilakukan Demos (AE dan Prasetyo, 2003) dan analisis yang dibuat Vedi R. Hadiz (2004), misalnya, menyimpulkan hal yang sama, yakni di ranah lokal tengah berlangsung kecenderungan reorganisasi kekuasaan dari kelompok oligarki. Dalam perspektif demokrasi oligarki, pergeseran kekuasaan politik yang besar di daerah pada akhirnya me-mungkinkan aktor politik lama, yang berkolaborasi dengan para kapitalis lokal menguasai sumber daya ekonomi dan politik lokal. Dengan cara tersebut kemudian mereka memanipulasi arah desentralisasi dan demokra-tisasi lokal itu sendiri. Walaupun terjadi perubahan format kelembagaan dan prosedur demokrasi, aktor-aktor tersebut akhirnya mampu dan berhasil menempatkan kroni dan keluarga mereka dalam posisiposisi guna memastikan bahwa alokasi sumber daya berada dibawah arahan, kepen-tingan dan genggaman orang-orang kuat lokal (local strong-men). Dalam konteks tersebut hadir ‘raja-raja kecil’ yang mengacu pada pemerintah daerah seolah-olah memiliki kekuasaan tak terbatas di daerah dan me-nyempitkan lingkaran kekuasaannya untuk melindungi kepemilikannya atas sumber daya lokal. Hal inilah yang selanjutnya memunculkan feno-mena korupsi dan nepotisme di tingkatan lokal.

… Penelitian Fisipol UGM (2000) memperlihatkan bahwa politik lokal pasca Soeharto ditandai dengan bangkitnya kembali entitas politik masa lalu (karaton, fetor dan karaeng) dan semakin dominannya peranan local boss, the big man (orang besar) dalam interaksi ekonomi-politik lokal. Studi Dwipayana juga menunjukkan fenomena kembalinya para aristokrat di Surakarta dan Denpasar dalam proses demokrasi lokal pasca Soeharto. Dengan kerangka analisis yang berbeda, Amalinda melihat adanya hubu-ngan patron klien. Penelitian yang dilakukannya di Bantul dan Buleleng menemukan apa yang disebut Sidel sebagai local bossism. Konsep local bossism memperlihatkan peranan elite lokal sebagai predatory broker politik yang memiliki kontrol monopolistik terhadap kekuatan coersive dan sumber daya ekonomi dalam wilayah teritorial mereka.5

5

R. Siti Zuhro (Ed.), Peran Aktor Dalam Demokratisasi, Yogyakarta: Ombak , 2009, hlm 10-11.

Zuhro sendiri memandang perubahan sistem politik yang berlangsung se-lama ini antara lain dapat dilihat melalui dua aspek yakni sbb:

Pertama, proses liberalisasi politik pasca Orde Baru yang memungkinkan para aktor politik menikmati situasi politik yang lebih bebas dalam menyampaikan dan mengorganisasi kepentingannya melalui partai politik dan meraih dukungan politik dari rakyat dalam proses electoral. Ke-bebasan tidak hanya dirasakan oleh politisi, melainkan juga oleh warga pemilih. Seperti halnya dialami oleh politisi, pemilih lebih bebas memilih atau bahkan mengalihkan garis dukungannya dalam berbagai momen pemilihan.

Kedua, reformasi kelembagaan demokrasi mendorong aktor-aktor politik yang terlibat relatif banyak, beragam dan memiliki tingkat densitas yang semakin tinggi dibandingkan dengan era Orde Baru. Di era tersebut aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik sangat terbatas dan hanya berkisar di lingkaran kecil elit birokrasi dan militer. Akibatnya, beragam artikulasi kepentingan di luar birokrasi lebih banyak ditanggapi melalui proses klientelisme atau penyerapan aspirasi (aborsi) tanpa proses pelibatan aktor-aktor di luar birokrasi negara. Atau bahkan lebih banyak dilibatkan dalam kerangka mobilisasi dibandingkan partisipasi.6

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka kajian mengenai dinamika politik lokal lebih banyak melingkupi era pasca Soeharto (Orde Reformasi). Terlepas dari asumsi bahwa desentralisasi yang diwujudkan lewat otonomi daerah menciptakan bahaya berupa munculnya kekuasaan yang bersifat oligarki di tingkatan lokal, dalam pembahasan ini justru dipandang sebagai bentuk dinamika politik pada aras lokal.

Akibat adanya perubahan sistem politik nasional, politik lokal juga mulai menunjukkan model prakteknya. Di Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Su-matra menunjukkan adanya praktik model pluralisme birokrasi dengan kadar yang berbeda-beda.

6

…. Hampir semua daerah di Jawa Timur berhasil melakukan peran yang signifikan dalam mendorong perubahan. Demikian juga dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Kedua daerah tersebut tergolong dalam daerah yang memiliki LSM/ aktifis, pers, intelektual dan mahasiswa yang cukup vokal dan kritis terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hubungan antara local State dan society relatif berimbang. Local State tidak men-dominasi dan relatif mau mendengar aspirasi dan kepentingan society. Sementara itu era pemilihan sekarang ini juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut berperan serta dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Sementara itu, Bali, Sulawesi Selatan dan Sumatra Barat relatif tidak me-miliki perbedaan yang mencolok dalam hal peran dan kekuatan sosial dalam mempengaruhi kebijakan publik. Meskipun peran mereka tidak sevokal atau sesignifikan dengan kekuatan sosial di Jawa Timur, secara perlahan posisi dan peran kekuatan sosial di ketiga daerah tersebut mulai diperlukan untuk mengimbangi Local State. Hubungan antara local state dan society secara perlahan pula mulai mencair. Kekuatan social mulai memberikan pengaruh dan mendapatkan tempat dalam dinamika politik lokal meskipun belum dalam bentuk yang solid.7

Hal menarik lainnya dalam dinamika politik lokal dapat dilihat dalam esai-esai yang ditulis oleh beberapa penulis yang kemudian dikemas oleh Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken dalam sebuah buku yang berjudul “Politik Lokal di Indonesia”. Yang menarik dari esai-esai yang ada dalam buku tersebut yakni adanya kesan pesimistis terhadap hadirnya sistem desentralisasi yang tercermin dalam demokratisasi di berbagai daerah. Desentralisasi yang tujuannya untuk pengembangan daerah secara mandiri justru lebih didominasi oleh pertarungan elite politik maupun elite birokrasi. Monopoli kekuasaan di daerah-daerah tertentu juga menambah catatan hitam desentralisasi di Indonesia. Akibatnya desentralisasi justru menjadi identik dengan oligarki pada tatanan lokal. Selain itu, adanya desentralisasi oleh para elite politik justru menjadi

7

pendorong semangat pemekaran daerah.8 Pertimbangan kelayakan pemekaran daerah sering terabaikan oleh kepentingan kalangan elite politik lokal yang begitu ‘merindukan’ kekuasaan.9

Walaupun sejatinya sistem pemerintahan mengacu pada sistem yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, akan tetapi realitas di tingkatan lokal sering menghadirkan dinamika politik yang beragam. Mulai dari praktek manipulasi, dominasi, otoritarian serta KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) ‘ala demokrasi’, hingga monopoli kekuasaan. Mengenai hal ini Tri Ratnawati melihat bahwa oto-nomi daerah yang ada justru mengalami degradasi pemaknaan. Bahkan Ratnawati menambahkan bahwa birokrasi lokal mulai menguak ‘pribumisasi’ birokrasi dengan mengemukanya paradigma PAD (putra asli daerah) dibawah pimpinan raja-raja kecil.10

Wajah politik lokal juga tak lepas dari maraknya politik identitas hingga utopia dalam bentuk janji kampanye yang menjadi trend di era desentralisasi. Ditambah dengan kehadiran media sebagai kekuatan sosial yang juga menjadi penentu arus politik di tingkatan lokal. Kekhawatiran muncul manakala media

8

Tahun 1999 jumlah kabupaten yang ada sebanyak 300 kabupaten dan pada tahun 2004 me-ningkat menjadi 440 kabupaten. Sedangkan jumlah pemerintahan profinsi juga bertambah dari 26 menjadi 33 profinsi. Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (Eds.), Politik Lokal di Indo-nesia, Jakarta: KITLV, 2007, hlm 3. Lihat juga R. E Nainggolan, “Pemekaran Wilayah: Solusi atau Kolusi”. B. Herry Priyono (Dkk), Kratos minus Demos, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, hlm 91.

9

Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (Eds), Politik Lokal di Indonesia, KITLV: Jakarta, 2007.

10

terkesan memanipulasi penyajian informasi khususnya yang berkaitan dengan janji politik (kampanye) PILKADA maupun program Pemerintah Daerah.11

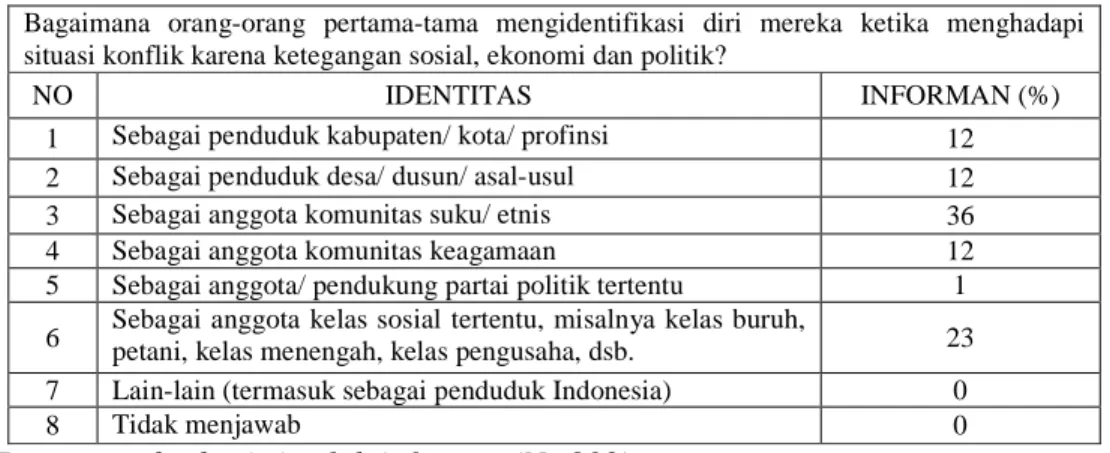

Survei yang dilakukan Demos tahun 2007 kiranya dapat menjadi peleng-kap sajian dinamika politik pada tingkatan lokal. Adapun hasil survei tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Penilaian Informan Mengenai Kecenderungan Identifikasi Masyarakat dalam Beberapa Peristiwa di Tingkat Lokal12

Bagaimana orang-orang pertama-tama mengidentifikasi diri mereka ketika menghadapi situasi konflik karena ketegangan sosial, ekonomi dan politik?

NO IDENTITAS INFORMAN (%)

1 Sebagai penduduk kabupaten/ kota/ profinsi 12

2 Sebagai penduduk desa/ dusun/ asal-usul 12

3 Sebagai anggota komunitas suku/ etnis 36

4 Sebagai anggota komunitas keagamaan 12

5 Sebagai anggota/ pendukung partai politik tertentu 1

6 Sebagai anggota kelas sosial tertentu, misalnya kelas buruh, petani, kelas menengah, kelas pengusaha, dsb. 23

7 Lain-lain (termasuk sebagai penduduk Indonesia) 0

8 Tidak menjawab 0

Persentase berbasis jumlah informan (N=903)

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa dalam konflik lokal baik karena ketega-ngan sosial, ekonomi dan politik, masyarakat cenderung mengidentifikasikan diri mereka sebagai anggota komunitas suku/ etnis tertentu (36%). Sementara itu, masyarakat yang mengidentifikasikan dirinya sebagai anggota kelas sosial tertentu juga cukup besar (23%). Sedangkan identitas lainnya, memiliki persentase yang

11

Mengenai hal ini dapat dilihat dalam esai-esai yang ditulis oleh Hasrullah dalam buku “Pertarungan Elite Dalam Bingkai Media”. Halaman 68-106 dalam buku tersebut khusus membahas tentang politik lokal. Hasrullah, Pertarungan Elite Dalam Bingkai Media, Yogyakarta: Adil Media, 2010.

12

Sebenarnya pertanyaan yang tercantum dalam tabel ini meliputi pemilihan kepala daerah, konflik lokal dan pemekaran wilayah administratif. Akan tetapi, karena pertimbangan relevansi masalah dan kebutuhan penelitian ini, maka peneliti hanya mencantumkan pertanyaan mengenai konflik lokal saja. Willy Purnama Samadhi, “Menuju Kewarganegaraan Politik: Dibawah Bayang-bayang Komunalisme Lokal”. Willy Purnama Samadhi dan Nicolaas Warouw (Eds.), Demokrasi di Atas Pasir, Yogyakarta: PCD Press, 2009, hlm 79.

relatif lebih kecil jika dibandingkan persentase identitas suku/ etins dan kelas sosial.

B. Elite

Tokoh sosiologi ternama yakni Karl Marx menjadi peletak dasar lahirnya kajian tentang elite. Konsep kelas yang dikemukakannya menjadi awal dimu-lainya gagasan tentang adanya struktur dan lapisan dalam masyarakat. Pemikiran Marx tentang masyarakat kapitalis telah merangsang lahirnya kajian elite. Marx menyatakan bahwa setelah jatuhnya masyarakat kapitalis, maka yang akan timbul adalah masyarakat tanpa kelas sosial, yakni masyarakat tanpa kelas yang berkuasa dan yang dikuasai.13 Pemikiran Marx yang demikian membuat para teoritisi elite merasa tertantang untuk mengkaji hal tersebut.

Menjelang abad ke-19 kajian tentang elite mulai menemukan lahan su-burnya melalui tokoh-tokoh sosiologi politik seperti Vilfredo Pareto (1848-1923), Gaetano Mosca (1858-1941) dan Robert Michels (1876-1939). Mereka tertarik untuk melakukan identifikasi secara serius tentang fenomena elite dalam masyara-kat. Mosca misalnya berpendapat bahwa:

Diantara sekian kecenderungan dan fakta dilapangan yang dapat dite-mukan dalam hampir semua organisme politik, adalah sangat jelas hal ini bisa dilihat dengan kasat mata. Bahwa di masyarakat mana saja, baik masyarakat yang masih baru tumbuh hingga yang sudah mampu memba-ngun peradaban yang lebih mapan, yang berkembang menjadi masyarakat yang lebih maju dan powerful, di dalamnya terdapat dua klas masyarakat yaitu klas yang menguasai dan yang dikuasai. Kelas pertama selalu

13

Miriam Budiardjo, “Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan”. Miriam Budiardjo (Peny.), Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1984, hlm 22.

dengan jumlah yang lebih sedikit, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan dari kekuasaan yang dijalankannya. Sementara itu, kelas yang kedua jumlahnya jauh lebih besar, secara langsung dikuasai dan diken-dalikan oleh kelas yang pertama, yang dalam hal ini sekarang menjadi kurang lebih absah, dan dijalankan dengan cara yang kurang lebih arbitrair dan dengan kekerasan.14

Sebelum kajian tentang elite mulai membumi, menurut T. B. Bottomore, kata ‘elite’ awalnya hanya digunakan untuk menggambarkan barang-barang ter-tentu yang dianggap memiliki kualitas terbaik. Kemudian makna kata tersebut menjadi lebih luas dan mengarah pada pada kelas-kelas sosial yang memiliki keunggulan, seperti unit militer kelas satu dan para bangsawan. Barulah untuk pertama kalinya tahun 1923, kata ‘elite’ diperkenalkan dengan definisi yang lebih bersifat sosiologis oleh Vilfredo Pareto melalui tulisan-tulisannya.15

Pareto melihat elite sebagai fakta sosial yang dibangun oleh perbedaan psikologi antar individu.16 Menurut Pareto elite merupakan kelompok sosial yang memiliki indeks tertinggi dalam masyarakat sehingga memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial-politik masyarakat. Indeks tersebut lebih banyak didasari oleh pertimbangan kekayaan, kecakapan dan kekuasaan politik. 17 Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan politik mendominasi dua diantara tiga kategori tersebut.

14

Lihat Zainudin Maliki, Sosiologi Politik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm xi.

15

T. B. Bottomore, 1966, Elite dan Masyarakat. Diterjemahkan oleh Abdul Haris dan Syaid Umar, Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006, hlm. 1.

16

Lihat Zainudin Maliki, Sosiologi Politik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm xii.

17

Lihat T. B. Bottomore, 1966, Elite dan Masyarakat. Diterjemahkan oleh Abdul Haris dan Syaid Umar, Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006, hlm. 1-2. Lihat juga Robert D. Putnam, “Studi Perbandingan Elite Politik”. Mohtar Mas’oed dan Collin MacAndrews (Eds.), Perban-dingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, hlm. 79.

Menurut stratifikasi politik yang disusun Pareto mayarakat terdiri atas dua kelas yakni: kelas pertama adalah lapisan atas, yaitu terbagi atas elite yang me-merintah (governing elite) dan elite yang tidak meme-merintah (non governing elite). Kelas kedua adalah lapisan masyarakat yang lebih rendah, yaitu non elite, dalam hal ini adalah massa.18 Antara elite memerintah dan elite yang tidak memerintah, keduanya memiliki wadah tersendiri dalam memainkan perannya sebagai elite serta strategi dalam memperoleh legitimasi massa. Massa sendiri walaupun cen-derung bersifat pasif, namun dalam situasi-situasi tertentu dapat mempengaruhi kedudukan elite.

Bagaimana mengidentifikasi seseorang sebagai elite atau pemilik kuasa? Menurut Robert D. Putnam, ada tiga cara untuk mengidentifikasi hal tersebut, yakni dengan analisa posisi, reputasi dan keputusan. Posisi―formal maupun non formal―dianggap dapat membuat seseorang menjadi elite karena bisa memediasi dan memberikatn atribut kekuasaan yang kemudian dikelola dengan sedemikian rupa. Sedangkan analisis reputasi lebih bersifat informal. Elite dilihat dari bagai-mana dia dianggap berpengaruh di dalam kelompok masyarakat―walaupun tidak memiliki jabatan tertentu. Sedangkan pertimbangan keputusan mengedepankan pengaruh seseorang terhadap pembuatan keputusan dalam kelompok masya-rakat.19

18

Periksa Aswad Lipu, Ringkasan Teori Elit, 2011. Dimuat di http://wwwbutonutara.blog-spot.com/2011/06/ringkasan-teori-elit.html. (diakses 22 April 2012)

19

Robert D. Putnam, “Studi Perbandingan Elite Politik”. Mohtar Mas’oed dan Collin MacAndrews (Eds.), Perban-dingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, hlm. 91-94.

Pada masyarakat modern, barangkali perspektif Suzanne Keller dapat dijadikan sebagai asumsi mengenai elite. Keller melihat bahwa pada masyarakat modern dimensi kekuasaan tidak hanya satu, melainkan beberapa dimensi. Dalam setiap kegiatan masyarakat―di dalam maupun di luar pemerintahan―terdapat satu atau lebih individu yang menonjol karena keahlian atau keterampilannya dalam bidang tertentu. Keller menyebutnya sebagai “elite strategis”, misalnya elite politik, ekonomi, militer, pengetahuan, pendidikan, falsafat, agama, kesenian dan kesusastraan. Bila dilihat secara kolektif, mereka merupakan kelas yang me-miliki kuasa dalam masyarakat.20

Elite memiliki pengaruh yang begitu besar dalam kehidupan sosial mau-pun politik masyarakat walaumau-pun kehadiran elite hanya sebagai minoritas bila dibandingkan dengan kalangan non elite (massa). Dinamika elite yang terjadi da-lam masyarakat senantiasa mempengaruhi perkembangan masyarakat tersebut.

Dari beragamnya kelompok-kelompok elite seperti yang diungkapkan Keller, kajian tentang adanya sirkulasi elite mulai mendapat perhatian. Kajian tentang sirkulasi elite sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh teoritisi elite sbelumnya. Pareto misalnya, dalam gagasannya mengenai sirkulasi lebih mene-kankan pada dua cara yang dilakukan elite untuk memperoleh kekuasaan yakni dengan kekerasan (the lion) dan strategi politik (the fox). Pareto memandang bahwa sirkulasi elite terjadi ketika the fox menggantikan the lion dan begitu juga

20

Lihat Miriam Budiardjo, “Konsep Kekuasaan: Tinjauan Kepustakaan”. Miriam Budiardjo (Peny.), Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1984, hlm 22-23.

sebaliknya.21 Tak jauh berbeda dengan Pareto, Saafroedin Bahar melihat sirkulasi elite terjadi ketika elite digantikan oleh sub elit (non governing elite dalam konsep Pareto) maupun kontra elite.22

Jadi, seseorang yang memiliki jabatan belum tentu dapat disebut elite sejauh kehadirannya dalam masyarakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat itu sendiri. Apalagi pada masyarakat modern yang hadir dengan berbagai macam bentuk jabatan yang belum tentu dapat mempengaruhi arah perkembangan masyarakat.

C. Kekuasaan

Adanya tiga pertimbangan―posisi, reputasi dan keputusan―dalam meng-identifikasi elite dalam masyarakat membuat kehadiran elite sebagai aksioma dan truisme dalam masyarakat tak mungkin dapat dipisahkan dari unsur kekuasaan. Hal ini dikarenakan seseorang yang dipandang sebagai elite tentulah memiliki kekuasaan (formal maupun non formal). Antara Pareto, Mosca dan Michels juga berpendapat sama dalam melihat pentingnya ideologi, mitos serta kekuasaan bagi elite.23 Kuasa ataupun kekuasaan tidak hanya dilihat dari kedudukan ataupun jabatan yang dimiliki seseorang dalam masyarakat. Akan tetapi, kekuasaan me-rupakan wujud superioritas seseorang dalam menguasai orang lain. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa secara sosiologis kekuasaan memiliki hubungan

21

Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Kencana, 2012, hlm 40.

22

Saafroedin Bahar, “Elit dan Etnik serta Negara-Nasional”. Prisma (Majalah Kajian Ekono-mi dan Sosial), no. 4, tahun 1997, penerbit LP3ES, hlm 10.

23

Lihat Saafroedin Bahar, “Elit dan Etnik serta Negara-Nasional”. Prisma (Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial), no. 4, tahun 1997, penerbit LP3ES, hlm. 9.

dengan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat.24 Pendapat tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat tokoh sosiologi ternama Max Weber. Menurut Weber, “kekuasaan ada di seluruh bentuk relasi kehidupan sosial manusia. Mulai dari kehidupan ranah keluarga, organisasi kemasyarakatan hingga kepemerintahan”.25

Sementara itu, Thomas Hobbes mengemukakan bahwa kekuasaan bagi seseorang merupakan alat untuk meraih masa depan yang baik.26 Hal yang demi-kian kiranya yang membuat kekuasaan mempunyai daya tarik yang begitu besar bagi elite. Setiap elite umumnya adalah orang-orang yang begitu dekat bahkan mempunyai atribut kekuasaan. Selain dapat memberdayakan elite, kekuasaan juga dapat menjamin kokohnya kedudukan individu sebagai elite.

Karena kekuasaan terdapat dalam semua sendi kehidupan―konsep Weber―, maka sumber kekuasaan pun tak hanya satu atau monoton. Sumber kekuasaan sifatnya fleksibel terhadap situasi sosial yang ada. Budiardjo misalnya memetakan sumber kekuasaan dalam berbagai segi seperti kedudukan, kekayaan dan kepercayaan.27

Konsep kekuasaan memberikan klasifikasi mendasar tentang adanya dua unsur dalam masyarakat yakni penguasa dan yang dikuasai. Dalam hal ini keha-diran elite dalam konteks kekuasaan dapat dilihat dari bagaimana elite tertentu

24

Lihat Abdur Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004, hlm 17.

25

Dalam Zainudin Maliki, Sosiologi Politik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm 10.

26

Ibid., hlm 5-6.

27

Miriam Budiardjo (edisi revisi), Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm 62.

mampu menguasai kaum non elite atau massa. Galtung memetakan bentuk kekua-saan terhadap orang lain menjadi tiga unsur penting yakni sbb:28

1. Kekuasaan ideologi, yakni kekuasaan yang diperoleh melalui norma, ide atau gagasan yang dicapai secara persuasif.

2. Kekuasaan renumeratif, yakni kekuasaan yang timbul dari penguasaan terha-dap barang-barang yang ditawarkan melalui negosiasi.

3. Kekuasaan punitif, yakni kekuasaan yang timbul dari kekuasaan ataupun ke-kerasan yang dapat menghancurkan orang lain.

Ketiga unsur diatas yakni ideologi, renumeratif (ekonomi) dan punitif (kekerasan) merupakan sumber daya yang haruslah dikuasai oleh seseorang guna mengukuhkan dirinya sebagai elite. Namun tak dapat dipungkiri terdapat elite tertentu yang mengukuhkan dirinya sebagi elite tanpa harus sepenuhnya mengua-sai ketiga sumber daya elite yang ada. Biasanya elite mendapatkan penghargaan dari masyarakat berdasarkan bidang yang dilakoni elite dalam kehidupannya hari. Elite agama misalnya, aktifitas keagamaan yang dilakukannya sehari-hari dapat membuat dirinya mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Berbeda dengan elite agama, elite pengusaha justru dengan kekayaan yang dimiliknya membuat masyarakat menaruh penghargaan tersendiri terhadapnya. Begitu pula dengan elite yang memiliki latar belakang punitif seperti para blater di Madura yang begitu disegani dan dihargai kehadirannya dalam masyarakat.

28

Dalam Saafroedin Bahar, Elit dan Etnik serta Negara-Nasional,dimuat dalam Prisma (Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial), no. 4, tahun 1997, penerbit LP3ES, hlm. 9.