5 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian

Menurut Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, terdapat beberapa pengertian yang terkait dengan Sistem Penyediaan Air Minum yakni :

- Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

- Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

- Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

- Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

- Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Dalam pedoman Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang dimaksud dengan:

6 a. Tingkat Pelayanan adalah presentasi jumlah penduduk yang dilayani dari total jumlah penduduk daerah pelayanan, dimana besarnya tingkat pelayanan diambil berdasarkan survey yang dilakukan oleh PDAM terhadap jumlah permintaan air minum oleh masyarakat atau dapat juga dilihat berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh PDAM untuk menyediakan air minum.

b. Unit Air Baku adalah sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/ penyadapan, peralatan pengukuran dan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan pembawa serta kelengkapannya.

c. Unit Produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi meliputi bangunan pengolahan dan kelengkapannnya, perangkat operasional, peralatan pengukuran dan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

d. Unit Distribusi adalah sarana untuk mengalirkan air minum dari pipa transmisi air minum sampai ke unit pelayanan.

e. Unit Pelayanan adalah sarana untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat yang terdiri dari sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran.

f. Jaringan Pipa Transmisi Air Baku adalah ruas pipa pembawa air dari sumber air sampai unit produksi.

g. Jaringan Pipa Transmisi Air Minum adalah ruas pipa pembawa air minum dari unti produksi/bangunan penangkap air sampai ke reservoir atau batas distribusi.

h. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air dari sumber air ke instalasi pengolahan atau pipa pembawa air bersih dari instalasi pengolahan ke unti distrubusi utama atau reservoir.

i. Pipa Distribusi adalah pipa yang dipergunakan untuk mendistribusikan air minum dari reservoir ke daerah pelayanan atu konsumen.

j. Pipa Pelayanan adalah pipa yang menghubungkan jaringan distribusi dengan sambungan rumah.

7 k. Katup adalah suatu alat yang berfungsi untuk membuka dan menutup

aliaran dalam pipa.

l. Reservoir adalah tempat penyimpanan air sementara sebelum didistribusikan kepada konsumen.

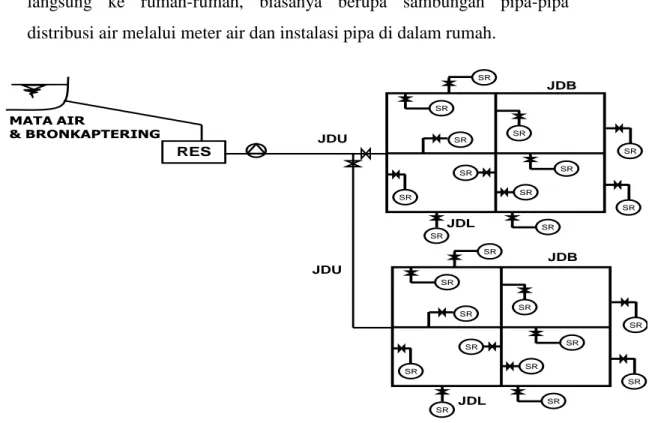

m. Sambungan Rumah adalah jenis sambungan pelanggan yang mensuplai air langsung ke rumah-rumah, biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi air melalui meter air dan instalasi pipa di dalam rumah.

RES SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR JDL SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR JDL JDU JDU JDB JDB MATA AIR & BRONKAPTERING

Gambar 2.1 Skema Jaringan Transmisi Dan Distribusi Utama Sumber : DPU, 2012

2.2 Kebutuhan Air Minum

Air merupakan kebutuhan bagi kehidupan. Semua makhluk membutuhkan air dalam kehidupannya, sehingga tanpa air dapat dipastikan tidak ada kehidupan. Selain kebutuhan langsung seperti dihirup, diminum, menjaga kelembaban, air juga dibutuhkan oleh manusia melalui berbagai makhluk hidup yang lain. Manusia sering hanya memperhitungkan kebutuhannya sendiri untuk makan, minum, mandi, cuci atau yang terkait langsung dengan dirinya. Bahkan kebanyakan orang melupakan bahwa air untuk tanaman dan kelestarian

8 lingkungan adalah juga kebutuhan bagi manusia. Berdasarkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Karangasem Tahun 2012, kebutuhan air bersih suatu daerah dianalisis berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut.

2.2.1 Standar Kebutuhan Air

Standar kelayakan kebutuhan air bersih adalah 49,9 lt/kapita/hari. Untuk kebutuhan tubuh manusia air yang diperlukan adalah 2,5 lt per hari. Standar kebutuhan air pada manusia biasanya mengikuti rumus 30 cc per kilogram berat badan per hari. Artinya, jika seseorang dengan berat badan 60 kg, maka kebutuhan air tiap harinya sebanyak 1.800 cc atau 1,8 liter. Badan dunia UNESCO sendiri pada tahun 2002 telah menetapkan hak dasar manusia atas air yaitu sebesar 60 ltr/org/hari. Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum membagi lagi standar kebutuhan air minum tersebut berdasarkan lokasi wilayah sebagai berikut :

- Pedesaan dengan kebutuhan 60 liter/per kapita/hari. - Kota Kecil dengan kebutuhan 90 liter / per kapita / hari. - Kota Sedang dengan kebutuhan 110 liter / per kapita / hari. - Kota Besar dengan kebutuhan 130 liter / per kapita / hari.

- Kota Metropolitan dengan kebutuhan 150 liter / per kapita / hari.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum BAB I ketentuan umum Pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa: “Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan Iebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air”. Untuk kebutuhan air minum nasional data dari Departemen Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa kebutuhan air minum nasional sebanyak 272.107 liter per detik, sedangkan kapasitas air minum eksistingnya sebanyak 105.000 liter perdetik.

9 2.2.2 Kebutuhan Air Domestik

Kebutuhan dasar domestik ditentukan oleh adanya konsumen domestik, yang berasal dari data penduduk, pola kebiasaan dan tingkat hidup yang didukung perkembangan sosial ekonomi yang memeberikan kecenderungan peningkatan kebutuhan air. Standar kebutuhan air domestik yaitu kebutuhan air yang digunakan pada tempattempat hunian pribadi untuk memenuhi keperluan sehari-hari seperti : memasak, minum, mencuci dan keperluan rumah tangga lainnya. Satuan yang dipakai adalah liter/orang/hari.

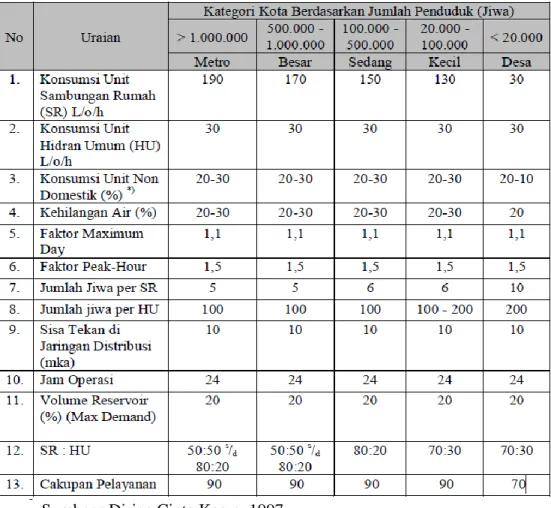

Besarnya kebutuhan air untuk keperluan domestik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Pemakaian Air Domestik Berdasarkan SNI Tahun 1997

10 2.2.3 Kebutuhan Air Non Domestik

Kebutuhan air non domestik ditentukan oleh adanya konsumen non domestik. Konsumen non domestik ini memanfaatkan fasilitas-fasilitan antara lain:

a. Perkantoran b. Tempat Ibadah

c. Prasarana Pendidikan d. Prasarana Kesehatan

e. Komersial (pasar, pertokoan, penginapan, rumah makan dan sebagainya) f. Industri

Dalam hal ini kebutuhan air non domestik diperhitungkan sebesar 15% dari kebutuhan domestik (eksisting mencapai 13,33%).

2.2.4 Kehilangan Air

Kehilangan air pada umumnya disebab-kan karena adanya kebocoran air pada pipa transmisi dan distribusi serta kesalahan dalam pembacaan meter. Penentuan kebocoran/ kehilangan air dilakukan dengan asumsi yaitu sebesar 15% dari kebutuhan domestik ditambah dengan kebutuhan non-domestik (Sibula,2013). Sedangkan berdasarkan Ditjen Cipta Karya (1997) besarnya kebocoran/ kehilangan air dilakukan dengan asumsi yaitu sebesar 20 % dari kebutuhan domestik ditambah dengan kebutuhan non-domestik.

2.2.5 Fluktuasi Kebutuhan Air

Dalam perhitungan kebutuhan air didasarkan pada kebutuhan air harian maksimum dan kebutuhan air jam maksimum dengan referensi kebutuhan rata-rata.

a. Kebutuhan air rata-rata harian (Qm)

Banyaknya air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan domestik, non domestik dan ditambah kehilangan air.

11 b. Kebutuhan air harian maksimum (Qhm)

Banyaknya air yang dipakaipada suatu hari pada satu tahun dan berdasarkan pada Qm, untuk menghitung Qhm diperlukan faktor fluktuasi kebutuhan air maksimum.

Qhm = Fhm x Qm

Dimana Fhm adalah faktor harian maksimum biasanya berkisar 115%-120%.

c. Kebutuhan air jam maksimum (Qjm)

Banyaknya kebutuhan air terbesar pada saat jam tertentu dalam satu hari Qjm = Fjm x Qm

Dimana faktor jam maksimum (Fjm) biasanya berkisar 175%-210%. Kebutuhan air tergantung pada berbagai aspek. Oleh karenanya, dalam perencanaan jaringan air bersih kebutuhan dan budaya pemakaian air sangat diperhitungkan. Walaupun demikian sebagai standar atau acuan untuk kemudahan perencanaan variasi kebutuhan air bersih digolongkan seperti tercantum dalam (tabel 2.2). Selain perbedaan menurut kemajuan daerah atau kebiasaan (adat istiadat) dalam kehidupan perbedaan kebutuhan air juga terjadi sepanjang hari.

12 Tabel 2.2 Kebutuhan Minimum Air Bersih (domestik dan non domestik)

No. Parameter Metropolitan Kota Besar Kota Sedang Kota Kecil

1 Target Layanan 100% 100% 100% 100%

2 pemakaian air (l/org/hari)

Sambungan Rumah 190 170 150 130

hidran Umum (HU) 30 30 30 30

3 Kebutuhan Non Domestik

Industri Berat 0.50 - 1.00

15% s/d 30% dari Kebutuhan domestik Industri Sedang 0.25 - 0.50

Industri Ringan 0.15 - 0.25 Komersial

Pasar 0.1 - 1.00

Hotel Lokal (l/km/hari) 400

Hotel Internasional 1000

Sosial

Universitas (l/org/hari) 22

Sekolah 15

Mesjid (l/hari) 1000 - 2000

Rumah Sakit (l/km/hari) 400

Puskesmas (l/hari) 1000 - 2000

Kantor (l/detik) 0.01

Militer (l/hari/ha) 10000

4 Kebutuhan air maksimum Kebutuhan rerata x 1.38 5 Kehilangan air sistem baru 20% kebutuhan rerata Kehilangan air sistem lama 30% - 40% kebutuhan rerata kebutuhan jam puncak 165% s/d 200%

Sumber : Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan, Radianta Triadmadja

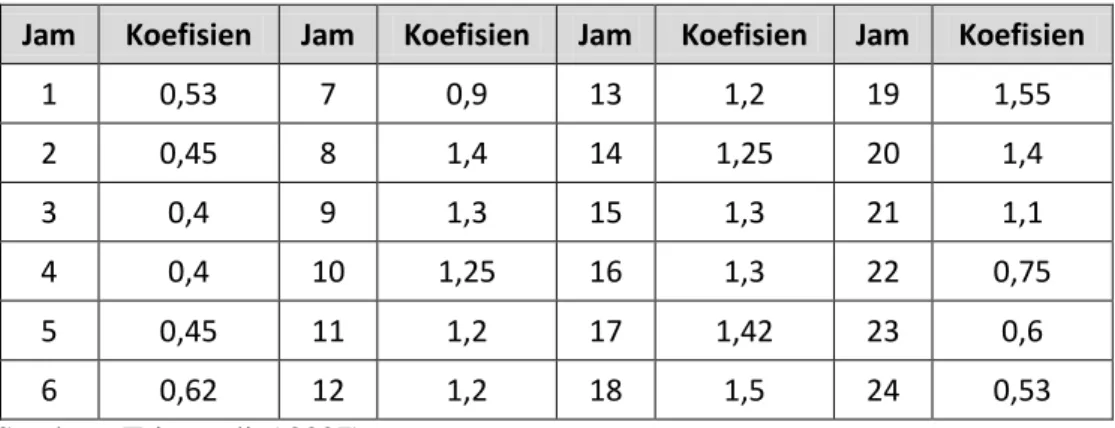

Tabel 2.3 dan 2.4 berikut ini merupakan contoh koefisien fluktuasi kebutuhan air. Tabel 2.3 Koefisien Fluktuasi Harian

Jam Koefisien Jam Koefisien Jam Koefisien Jam Koefisien

1 0,53 7 0,9 13 1,2 19 1,55 2 0,45 8 1,4 14 1,25 20 1,4 3 0,4 9 1,3 15 1,3 21 1,1 4 0,4 10 1,25 16 1,3 22 0,75 5 0,45 11 1,2 17 1,42 23 0,6 6 0,62 12 1,2 18 1,5 24 0,53 Sumber : Triatmadja( 2007)

13 Tabel 2.4 Koefisien Fluktuasi Harian Sekolah dan Perkantoran

Jam Koefisien Jam Koefisien Jam Koefisien Jam Koefisien

1 0,2 7 1,8 13 1,2 19 1,2 2 0,2 8 1,8 14 1,5 20 0,8 3 0,2 9 2 15 1,4 21 0,2 4 0,2 10 1,7 16 1,3 22 0,2 5 0,6 11 1,5 17 1,3 23 0,2 6 1,5 12 1,5 18 1,3 24 0,2 Sumber : Triatmadja (2007)

2.2.5 Proyeksi Jumlah Penduduk

Metode proyeksi penduduk beragam dan banyak macamnya. Adapun metode proyeksi penduduk yang biasa digunakan ada beberapa macam, antara lain: 1. Metode Aritmatik

Metode ini dianggap baik untuk kurun waktu yang pendek sama dengan kurun waktu perolehan data. Persamaan yang digunakan adalah:

Pn= Po + (r.n) (2.1)

Dimana:

Pn : jumlah penduduk pada tahun ke-n (jiwa) Po : jumlah penduduk pada tahun awal (jiwa) n : periode waktu proyeksi

r : rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun (jiwa) 2. Metode Geometri

Metode ini menganggap bahwa perkembangan atau jumlah penduduk akan secara otomatis bertambah dengan sendirinya dan tidak memperhatikan penurunan jumlah penduduk. Persamaan yang digunakan adalah:

Pn= Po (1 + r)n (2.2)

Dimana:

Pn : jumlah penduduk tahun ke-n (jiwa) Po : jumlah penduduk pada tahun awal (jiwa) n : periode waktu proyeksi

14 3. Metode Least Square

Metode ini merupakan metode regresi untuk mendapatkan hubungan antara sumbu Y dan sumbu X dimana Y adalah jumlah penduduk dan X adalah tahunnya dengan cara menarik garis linier antara data-data tersebut dan meminimumkan jumlah pangkat dua dari masing-masing penyimpangan jarak data-data dengan garis yang dibuat. Persamaan yang digunakan adalah:

Pn = a + (b.n) (2.3)

Dimana:

Pn : jumlah penduduk pada tahun ke-n

n : beda tahun yang dihitung terhadap tahun awal a dan b : konstanta, dimana:

a =

2 2 2 .

t t n t P t t P b =

2 2 .

x x n P t t P nUntuk menentukan metode yang dipakai untuk proyeksi penduduk, terlebih dahulu menguji nilai koefisien korelasi (r) untuk tiap-tiap metode. Metode dengan nilai uji koefisien korelasi paling mendekati satu dipakai untuk memproyeksikan penduduk. Persamaan yang digunakan adalah:

r =

2 2

2

2

x x n y y n x y xy nNilai y untuk masing-masing metode berbeda, untuk metode aritmatik nilai y adalah jumlah pertumbuhan penduduk, nilai y untuk metode geometri adalah ln dari jumlah penduduk dan untuk metode least square nilai y adalah jumlah penduduk.

15 2.3 Komponen Sistem Penyediaan Air Baku Air Minum

2.3.1 Sumber Air Baku

Ketersediaan air di bumi secara total sangat melimpah. Lautan, danau, dan sungai-sungai adalah sumber air yang segera tampak menjanjikan akan ketersediaan air. Namun demikian, ternyata air yang dapat digunakan untuk kehidupan manusia mempunyai berbagai macam syarat sehingga air laut tidak serta merta dianggap sebagai air yang tersedia bagi kehidupan. Menurut Raju (1995) sumber air diklasifikasikan sebagai berikut

a. Air permukaan

Yang termasuk didalamnya : danau, sungai, hujan, laut/rawa. Danau dapat berupa danau alami maupun danau buatan seperti waduk. Air dari laut atau dari rawa saat ini merupakan pilihan yang walaupun masih sangat mahal tetapi secara teknologi sudah dapat diolah menjadi air minum. Sumber air hujan banyak digunakan dengan tampungan langsung sederhana.

Sumber air sungai cukup banyak terdapat di Indonesia. Kualitas air sungai sangat bervariasi tergantung pada lokasi, muatan sedimen dan polutan yang dibawahnya dan sebagainya.

b. Air bawah permukaan

Penggunaan sumur dangkal masih banyak digunakan oleh masyarakat dibandingkan dengan air layanan dari SPAM. Banyak pengguna SPAM yang menggunakan air dari SPAM untuk mencuci selain untuk konsumsi.

Sumur dalam menembus air tanah dan mencari daerah akuifer yang lebih baik kualitasnya, serta kapasitasnya baik pada musim kering maupun musim hujan.

Sumber mata air umumnya memenuhi syarat sebagai air minum atau mendekati air minum. Mata air biasanya tersedia di daerah pengunungan, hal ini karena elevasi muka air dalam tanah baik sebagai akuifer tertekan maupun akuifer bebas masih lebih tinggi dari daerah di bawahnya.

Berdasarkan studi RISPAM Kabupaten Karangasem (2012), disebutkan bahwa untuk mengidentifikasi ketersediaan air baku di suatu wilayah bagi

16 kebutuhan air minum diperlukan studi hidrologi dan studi hidrogeologi. Studi tersebut terutama dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai:

a. Jarak dan beda tinggi sumber-sumber air b. Debit optimum (safe yield) sumber

c. Kualitas air dan pemakaian sumber saat ini.

Pada umumnya terdapat sejumlah alternatif sumber yang berbeda. Alternatif sumber terpilih harus dipertimbangkan terhadap aspek ekonomi dan kehandalan sumber. Tingkat kehandalan sumber merupakan suatu faktor yang sulit dinilai secara mata uang, dan penilaian bobotnya tergantung pada besar kecilnya kota atau kawasan yang dilayani. Untuk kota-kota yang lebih kecil bobot penilaiannya lebih besar dari kota besar.

Analisis pemilihan alternatif sumber dilakukan terhadap sumber-sumber yang telah teridentifikasi menurut jenis sumber air:

• Mata air (Dalam studi ini akan memanfaatkan MATA AIR) • Sungai, saluran

• Danau • Air Tanah • Air Hujan

Dalam melakukan pemilihan alternatif sumber sejumlah faktor perlu dipertimbangkan, seperti:

a. Air sungai umumnya memerlukan pengolahan untuk menghasilkan air minum sehingga sumber air baru dapat diperbandingkan dengan mata air hanya apabila lokasi penyadapan (intake) terletak dengan daerah pelayanan. b. Danau atau rawa, pengisiannya (in-flow) umumnya berasal dari satu atau

beberapa sungai. Alternatif sumber danau dapat diperbandingkan dengan air permukaan (sungai), apabila volume air danau jauh lebih besar dari aliran sungai-sungai bermuara kedalamnya, sehingga waktu tempuh yang lama dari aliran sungai ke danau menghasilkan suatu proses penjernihan alami. c. Mata air sering dijumpai mengandung CO2 agresif yang tinggi, yang mana

17 berpengaruh pada bahan pipa (korosi). Proses untukmenghilangkannya harus dilakukan sedekat mungkin ke lokasi sumber.

d. Sumur dangkal/dalam, kualitas air tanah secara bakteriologi lebih aman daripada air permukaan.

2.3.2 Kapasitas Sistem

Kapasitas sistem dihitung berdasarkan kebutuhan untuk rumah tangga/domestik ditambah dengan kebutuhan untuk non domestik.Kebutuhan rumah tangga dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, prosentase pelayanan dan besarnya konsumsi kebutuhan.Sedangkan kebutuhan air non domestik dihitung berdasarkan konsumsi kebutuhan air bersih tiap unit dan jumlah unit fasilitas. Disamping hal-hal di atas, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Kebocoran/kehilangan air

Kebocoran atau kehilanganair diperkirakan sebesar 20% dari kapasitas produksi. Kebocoran tersebut meliputi pemakaian air di instalasi, kehilangan pada unit transmisi, kehilangan pada reservoir dan kebocoran pada jaringan distribusi.

2. Kapasitas pengambilan air baku

Kapasitas pengambilan sumber air baku disesuaikan dengan kapasitas produksi atau debit hari maksimum.

3. Fluktuasi kebutuhan air bersih

Kebutuhan rata-rata meliputi pemakaian domestik dan non domestik, sedangkan pemakaian hari maksimum diperkirakan sebesar 1,15 kali kebutuhan rata-rata dan pemakaian jam puncak diperkirakan sebesar 1,75-2 kali pemakaian rata-rata.

4. Jaringan pipa transmisi

Jaringan pipa transmisi direncanakan untuk dapat mengalirkan air sesuai dengan kapasitas hari maksimum.

18 Kapasitas reservoir distribusi direncanakan untuk dapat menampung sisa kapasitas produksi pada saat pemakaian jam minimum dan mampu mensuplai pada saat pemakaian jam puncak.

Perencanaan penyediaan air baku dilakukan dengan pengembangan sistem penampungan dengan reservoir. Kapasitas reservoir ditentukan oleh beberapa hal yaitu debit sumber mata air, besarnya kemampuan reservoir yang akan direncanakan untuk menampung kapasitas produksi dari sumber mata air yang dikaitkan dengan besarnya proyeksi kebutuhan air.

V =( 15% - 20 % x 86.400 dt/hr x K )/1/1.000 m3/lt dimana :

V =volume reservoir rencana (m3) K =kebutuhan air hari maksimum 6. Jaringan pipa induk distribusi

Jaringan pipa induk distribusi direncanakan mampu mengalirkan air bersih pada saat pemakaian jam puncak.

Secara lebih rinci batasan-batasan perencanaan yang digunakan antara Lain :

- Kapasitas sistem perpipaan dirancang untuk memenuhi kebutuhan air pada jam puncak dan jam maksimum.

- Kecepatan aliran dalam pipa direncanakan minimum 0,3 m/dt dan maksimum 3,0 m/dt. Sisa tekanan minimum yang dikehendaki pada jaringan pipa induk pada titik kritis minimal 10 m kolom air atau 1 atm. - Daerah pelayanan dibagi menjadi blok-blok pelayanan dan kebutuhan

air tiap blok disesuaikan dengan kebutuhan air bagi penduduk dan aktifitas yang berada dalam blok tersebut.

- Kelas pipa yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan tekanan air yang melalui pipa tersebut.

7. Kapasitas aliran dalam pipa

Kecepatan aliran minimum dalam pipa direncanakan sebesar 0,5 m/dt, sedangkan kecepatan aliran maksimum direncanakan sebesar 3 m/dt.

19 8. Koefisien kekasara pipa

Dasar perhitungan kapasitas hidrolis baik pada pipa transmisi maupun distribusi menggunakan koefisien kekasaran pipa (koefisien Hazen-Williem) sebagai berikut:

- pipa PVC baru : 120-140 - pipa baja bar : 100-120

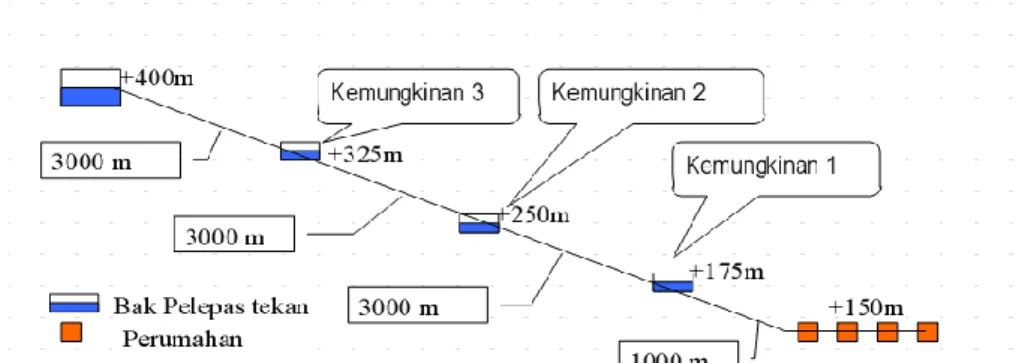

2.3.3 Unit Transmisi

Sistem perpipaan transmisi ini bertujuan untuk menyalurkan air dari sumber air baku, misalnya mata air menuju ke bangunan pengolahan, serta mengalirkan air hasil olahan menuju ke reservoir induk. Sistem transmisi air bersih dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung kondisi topografi yang menghubungkan sumber air dengan reservoir induk. Sistem perpipaan yang digunakan tergantung topografi dari wilayahnya, dan dapat dilakukan secara gravitasi, pemompaan maupun kombinasi pemompaan dan gravitasi.

(Sumber: RISPAM Kab. Karangasem).

Pertimbangan-pertimbangan penting dalam merencanakan sistem transmisi dalam sistem penyediaan air bersih dengan sumber mata air antara lain:

1. Menentukan Bak Pelepas Tekan (BPT)

Sistem gravitasi diterapkan bila beda tinggi yang tersedia antara sumber air dan lokasi bangunan pengolahan mencukupi. Namun bila beda tinggi (tekanan) yang tersedia berlebihan maka memerlukan bangunan yang disebut bak pelepas tekan (BPT).

20 Bak pelepas tekan dibuat untuk menghindari tekanan yang tinggi, sehingga tidak akan merusak sistem perpipaan yang ada. Idealnya bak ini dibuat bila maksimal mempunyai beda tinggi 60-70 m, namun kadang sampai beda tinggi 100 m tergantung dari kualitas pipa transmisinya. Bak ini dibuat di tempat di mana tekanan tertinggi mungkin terjadi atau pada stasiun penguat (boaster pump) sepanjang jalur pipa transmisi.

2. Menghitung panjang dan diameter pipa

Panjang pipa dihitung berdasarkan jarak dari bangunan pengolahan air ke reservoir induk, sedangkan diameter pipa ditentukan sesuai dengan debit hari maksimum. Diameter pipa minimal 10 cm untuk pipa transmisi. Ukuran diameter pipa disesuaikan dengan ukuran standar dan alasan secara ekonomi.

3. Jalur pipa

Jalur pipa sebaiknya mengikuti jalan raya dan dipilih jalur yang tidak memerlukan banyak perlengkapan untuk mengurangi biaya konstruksi dan pemeliharaan. Pemilihan jalur transmisi semestinya ditinjau dari segi teknis maupun ekonomis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jalur transmisi, yaitu :

- Kondisi topografi sepanjang jalur yang akan dilalui saluran transmisi, sedapat mungkin yang tidak banyak memerlukan bangunan

perlindungan.

- Panjang jalur antara lokasi sumber air dan lokasi yang dituju diusahakan sependek mungkin.

- Kualitas tanah sepanjang jalur sehubungan dengan perlindungan saluran, misalnya perlindungan terhadap bahaya korosi.

- Struktur tanah sehubungan dengan pemasangan saluran.

- Pelaksanaan dan pemeliharaan dipilih yang semudah mungkin baik dalam konstruksi pelaksanaan maupun pemeliharaannya.

2.3.4 Unit Distribusi

Menurut Triatmodjo (1995), system jaringan pipa distribusi merupakan bagian yang paling mahal dari sistem penyediaan air suatu perusahaan air

21 minum. Oleh karena itu harus dibuat perencanaan yang teliti untuk mendapatkan sistem distribusi yang efesien. Jumlah debit air yang disediakan tergantung pada jumlah penduduk dan jenis industri yang dilayani.

a. Layout Pipa Distribusi

Ada tiga metode dalam jaringan pipa (Al Layla,1980 yaitu) : 1. Sistem cabang

Sistem ini sama seperti cabang pada pohon dengan pipa utama, pipa sekunder yang dihubungkan dengan gedung.

2. Sistem gridiron

Pada metode ini semua pipa tersambung dan tidak ada yang terputus pada ujungnya. Air dapat menjangkau lebih seluruh tempat.

3. Sistem melingkar

Loop dapat menambah tekanan pada daerah pelayanan. Pada daerah

22 b. Sistem Distribusi

Sistem distribusi air bersih dapat dilakukan dengan cara gravitasi, pemompaan, ataupun kombinasi dari kedua cara tersebut. Berikut penjelasan dan gambar dari masing-masing sistem pengaliran distribusi air bersih (Al Layla,1980) :

1. Cara Gravitasi

Cara gravitasi dapat digunakan apabila elevasi sumber air mempunyai perbedaan cukup besar dengan elevasi daerah pelayanan, sehingga tekanan yang diperlukan dapat dipertahankan.

2. Cara Pemompaan

Pada cara ini pompa digunakan untuk meningkatkan tekanan yang diperlukan untuk mendistribusikan air dari reservoir distribusi ke konsumen.

3. Cara Gabungan

Pada cara gabungan, reservoir digunakan untuk mempertahankan tekanan yang diperlukan selama periode pemakaian tinggi dan pada kondisi darurat, misalnya saat terjadi kebakaran, atau tidak adanya energi. Karena reservoir distribusi digunakan sebagai cadangan air selama periode pemakaian tinggi atau pemakaian puncak, maka pompa dapat dioperasikan pada kapasitas debit rata-rata.

2.3.5 Bangunan Pelengkap

Dalam sistim transmisi terdapat aksesoris pipa dan bangunan pelengkap pipa antara lain:

1. Gate Valve

Berfungsi untuk mengontrol aliran dalam pipa. Gate valve dapat menutup dan membagi aliran ke bagian lainnya dalam pipa distribusi.

2. Air Release Valve (katup angin)

Valve ini berfungsiuntuk melepaskan udara yang selalu ada dalam aliran ketika ada akumulasi udara atau memasukkan udara ketika tekanan air dalam pipa menjadi negatif.Katup angin dipasang pada tiap bagian dari jalur pipa tertinggi dan mempunyai tekanan lebih rendah dari 1 atm, karena udara cenderung terakumulasi di tempat itu.

23 Air valve seharusnya:

- Diletakkan pada titik puncak pada jalur pipa.

- Dipakai dua (Double Type) jika diameter pipa 400mm keatas. - Dipasang stop valve antara air valve dan jalur pipa.

- Posisinya harus lebih tinggi dari tinggi muka air tanah untuk mencegah kemungkinan polusi.

3. Blow off Valve (Katup Pembungan Lumpur)

Blow off biasanya dipasang pada titik mati atau titik terendah dari jalur pipa dan di tempat-tempat sebelum jembatan untuk mengeluarkan kotoran atau endapan yang terdapat pada jalur pipa. Masuknya kotoran dalam pipa antara lain dapat terjadi pada saat pemasangan pipa, perbaikan pipa atau kotoran yang berasal dari karat pipa. Jalur pipa setelah blow off dipasang valve.

4. Check Valve

Valve ini dipasang bila pengaliran diinginkan satu arah.Biasanya chek

valve dipasang pada pipa tekanan antara pompa dan gate valve, tujuannya

bila pompa mati maka pukulan akibat aliran balik tidak merusak pipa. 5. Bangunan Perlintasan Pipa

Diperlukan bila jalur pipa harus memotong sungai, jalan kereta api dan pipa yang memotong jalan, untuk memberikan keamanan pada pipa. 6. Thrust Block

Dalam perencanaan jaringan pipa distribusi thrust block diperlukan pada pipa yang mengalami baban hidrolik yang tidak seimbang, misalnya pada pergantian diameter, akhir pipa dan belokan. Gaya-gaya ini akan menggeser jaringan pipa dari kedudukan semula, jika hal ini dibiarkan lama-lama dapat merusak pipa pada sambungan-sambungannya.

Oleh karena itu gaya-gaya tersebut harus ditahan dengan cara memasang angker-angker blok (thrust block) pada sambungan pipanya, menjaga agar fitting tidak bergerak, umumnya lebih praktis memasang thrust block setelah saluran ditimbun dengan tanah dan dipadatkan sehingga menjamin mampu menahan galian/gaya hidrolik atau beban lain. Thrust Block hendaknya dipasang pada sisi pant untuk menahan gaya geseran atau

24 menggali sebuah lubang masuk ke dalam dinding parit. Gaya gaya yang dibebankan pada thrust block diantaranya adalah:

- Tumpuan Belokan

- Selain harus dapat menahan gaya berat pipa dan isinya, juga harus dapat menahan gaya yang berasal dari perubahan aliran fluida yang membelok.

- Tumpuan Sebelum dan Sesudah Katup

- Karena aliran zat cair menimbulkan gaya pada katup maka dapat diletakkan pipa dekat katup. Pipa didekat katup harus dapat menahan berat pipa, berat katup, berat fluida dalam pipa dari katup serta gaya F yang ditimbulkan tekanan zat cair.

- Tempat dimana pipa berubah diameter - Tempat dimana pipa berakhir

- Tempat dimana diperkirakan timbul gaya dorong misalkan pada sambungan-sambungan, katup-katup.

7. Meter Tekan

Dipasang pada pompa agar dapat diketahui besarnya tekanan kerja pompa. Kontrol perlu dilakukan untuk

- Menjaga keamanan distribusi

- Menjaga keamanan tekanan kerja pompa dan - Menjaga kontinuitas

8. Meter Air

Berfungsi untuk mengetahui besarnya jumlah pemakaian air dan juga sebagai alat pendeteksi besarnya kebocoran.Meter air dipasang pada setiap sambungan yang dipasang secara kontinyu.

9. Penyebrangan Sungai

Jika menyeberangi suatu sungai ada tiga konstruksi pilihan yaitu:

- Pipa diletakkan pada jembatan (pipe supported on abridge) konstruksi ini sering dipergunakan. Jika jembatan umum tersedia untuk mendukung pipa, kondisi ini paling ekonomis dan senang dipakai. Jalur pipa selalu digantung dibawah papan kerangka jembatan atau jarang ditempatkan diatas papan kerangka tersebut. Jembatan harus cukup kuat

25 untuk menahan beban pipa tersebut. Ketika jembatan eksisting tidak tersedia maka jembatan harus dibangun. Dalam kasus tersebut air valve,

thrust block, fleksible joint penting untuk dipasang.

- Jembatan pipa (pipe beam bridge).

Ketika rentangan jembatan kecil dan panjang pipa dapat merintangi sungai, pipa ini sendiri dapat digunakan sebagai jembatan. Metode ini harus mendapat persetujuan dari kantor pemerintah yang bersangkutan.

- Siphon

Metode ini juga sering dipergunakan secara luas dibandingkan dengan jembatan pipa. Konstruksi siphon tidak begitu sulit. Hal yang perlu diperhatikan dalam konstruksi hampir sama dengan jembatan pipa. 10. Sambungan

Sambungan dan kelengkapan pipa yang sering digunakan untuk penyambungan pipa antara lain:

- Bell Spigot (Spigot socket)

- Spigot dari suatu pipa dimasukkan ke dalam suatu bell (socket) pipa lainnya.Untuk menghindari kebocoran, menahan pipa serta kemungkinan defleksi (sudut sambungan berubah), maka sambungan dilengkapi dengan gasket.

- Flange Joint

- Biasanya dipakai untuk pipa bertekanan tinggi, untuk sambungan yang dekat dengan instalasi pipa. Sebelum kedua flange disatukan dengan mur baut maka diantara flange disisipkan packing untuk mencegah kebocoran.

- Ball Joint

- Digunakan untuk sambungan dari pipa dalam air. - Increacer dan reducer

- Increacer digunakan untuk menyambung pipa dari diameter kecil ke diameter besar (arah aliran dari diameter kecil ke besar). Reducer untuk menyambung dari diameter besar ke diameter kecil.

26 - Bend merupakan belokan dengan sudut belokan pipa sebesar 90°, 45o, 22,5°, dan 11,5°, sedangkan Tee untuk menyambung pipa pada percabangan.

- Tapping Band

Dipasang pada pipa yang perlu disadap untuk dialihkan ke tempat lain. Dalam hal ini pipa distribusi dibor dan tapping dipasang dengan baut disekeliling dengan memeriksa agar cincin melingkar penuh pada sekeliling lubang dan tidak menutup lubang tapping.Apabila dimensi peyadapan terlalu besar, maka pipa distribusi dapat dipotong selanjutnya dipasang tee atau perlengkapan yang sesuai.

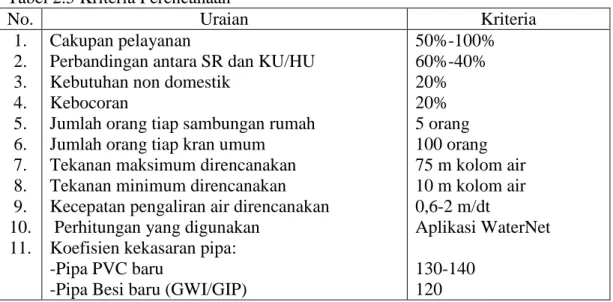

2.4 Kriteria Perencanaan Pipa

Secara garis besar kriteria perencanaan yang akan dipergunakan berdasarkan Pedoman Teknis Penyediaan Air Bersih dengan Sistem Perpipaan dan Sumur Artesis (PAB-PPSA), Inpres Kesehatan 1985. Kriteria lain yang dipakai juga didasarkan pada kebutuhan dan kondisi dari sistem pelayanan air bersih di desa yang akan dilayani seperti tercantum pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Kriteria Perencanaan

No. Uraian Kriteria

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Cakupan pelayanan

Perbandingan antara SR dan KU/HU Kebutuhan non domestik

Kebocoran

Jumlah orang tiap sambungan rumah Jumlah orang tiap kran umum Tekanan maksimum direncanakan Tekanan minimum direncanakan Kecepatan pengaliran air direncanakan Perhitungan yang digunakan

Koefisien kekasaran pipa: -Pipa PVC baru

-Pipa Besi baru (GWI/GIP)

50%-100% 60%-40% 20% 20% 5 orang 100 orang 75 m kolom air 10 m kolom air 0,6-2 m/dt Aplikasi WaterNet 130-140 120

Sumber : Pedoman Teknis Penyediaan Air Bersih dengan Sistem Perpipaan dan Sumur Artesis (PAB-PPSA)

27 Komponen-komponen sistem penyediaan air minum secara umum antara lain sebagai berikut (triatmadja, 2009).

a. Sumber air dan Broncapturing (bangunan penangkap air dari mata air). b. Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah suatu kesatuan bangunan yang

berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih atau air minum. c. Reservoir.

d. Pipa Transmisi. e. Pipa Distribusi.

f. Pompa adalah suatu mesin yang digunakan untuk memindahkan zat cair dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui media pipa (saluran) secara kontinyu dengan cara menambah energi pada cairan yang dipindahkan. g. Tangki (Bak) Pelepas Tekan adalah bangunan penunjang pada jaringan

transmisi atau distribusi yang berfungsi untuk menghilangkan tekanan yang berlebihan pada aliran yang dapat menyebabkan pipa pecah.

h. Katup.

i. Pengukur Volume (Debit) Air atau Flowmeter adalah alat untuk mengukur jumlah atau laju aliran dari suatu fluida yang mengalir dalam pipa atau saluran terbuka.

2.5 Jenis – Jenis Pipa

Menurut Devara (2011) dalam Sanjaya (2013), ada beberapa jenis pipa yang biasanya digunakan sebagai pipa transmisi air baku, antara lain :

a. Besi tuang (cast iron)

Jenis pipa ini termasuk yang paling lama digunakan, pipa ini dicelupkan ke dalam larutan anti karat untuk perlidungan tambahan. Panjang pipa ini antara 4-6 meter dan dapat mencapai umur 100 tahun.

Keuntungan penggunaan pipa ini adalah:

- Harga pipa cukup murah dan banyak tersedia di pasaran - Mudah dalam proses penyambungan

28 Kelemahan dari penggunaan jenis pipa ini adalah:

- Konstruksi pipa keras mudah pecah

- Pipa berat sehingga mempengaruhi daya pengangkutan ke lokasi b. Besi galvanis (galvanized iron pipe)

Pipa jenis ini bahannya terbuat dari pipa besi yang dilapisi seng. Umurnya relatif pendek antara 7-10 tahun.

Keuntungan penggunaan pipa ini adalah:

- Harga terjangkau dan banyak terdapat dipasaran - Ringan sehingga mudah diangkut ke lokasi pekerjaan - Mudah dalam proses penyambungan

Kelemahan dari penggunaan pipa ini adalah mudah terjadi korosi atau perkaratan.

c. Pipa plastic (PVC)

Pipa PVC (Poly Vinyl Chloride) sekarang ini banyak digunakan dalam proyek-proyek jaringan distribusi air bersih.Panjang pipa 4-6 meter dengan berbagai ukuran.

Keuntungan penggunaan pipa ini adalah: - Umur pipa dapat mencapai 75 tahun

- Banyak tersedia di pasaran dan harga cukup murah

- Bahan terbuat dari plastic, sehingga sangat tahan terhadap karat - Mudah dalam pengangkutan ke lokasi pemasangan

Satu kelemahan dari jenis pipa PVC adalah koefisien muai yang cukup besar sehingga tidak tahan terhadap suhu terlalu tinggi.

d. Pipa baja (steelpipe)

Pipa ini terbuat dari baja lunak dengan berbagai variasi bentuk dan ukuran. Keuntungan penggunaan pipa ini adalah:

- Tersedia dalam berbagai ukuran - Umur pipa bisa sampai 40 tahun Kelemahannya adalah:

- Pipa berat sehingga berpengaruh terhadap biaya pengangkutan - Tidak tahan karat

29 e. Pipa High Density Polyethylene (HDPE)

Pipa ini terbuat dari bahan baku plastik yang berkualitas tinggi. Keuntungan penggunaan pipa ini adalah sebagai berikut:

- Tahan lama (50-100 tahun) pada kondisi normal (suhu 20oC) - Dapat dilengkungkan

- Memiliki kekasaran 1/8 pipa besi - Bebas korosi dan tahan larutan kimia

Pipa HDPE dapat disambungkan dengan cara pemanasan (heat fusion) untuk membentuk sambungan bersama yang kuat.

2.6 Analisis Hidraulika

Aliran dalam pipa atau aliran yang bertekanan adalah aliran yang seluruh tampang pipa dipenuhi air. Jika air mengalir dalam pipa tetapi ada permukaan air bebas di dalam pipa, maka aliran tersebut tidak termasuk dalam definisi aliran dalam pipa.

2.6.1 Persamaan Energi

Pada aliran air dikenal persamaan energi (persamaan Bernoully) dan persamaan kontinuitas. Persamaan bernoully (2.21) secara umum ditulis kembali sebagai berikut:

(2.4)

dengan:

P = tekanan z = tinggi datum

V = kecepatan rerata aliran dalam pipa g = percepatan gravitasi bumi

he = kehilangan tinggi tenaga

γ = berat per unit volume

hf = kehilangan tinggi tenaga karena gesekan

30 Gambar 2.3 Energy Line (EL) dan Hydraulic Grade Line (HGL)

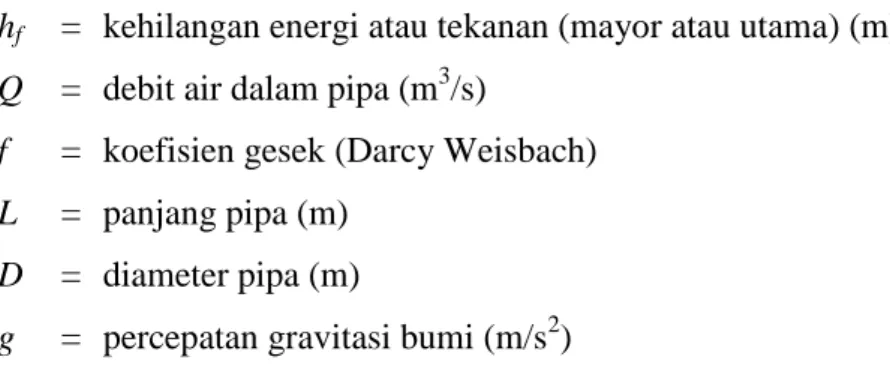

Sumber :Larock, 1999 2.6.2 Kehilangan Energi Utama (Mayor)

Kehilangan energi mayor disebabkan oleh gesekan atau friksi dengan dinding pipa. Kehilangan energi oleh gesekan disebabkan karena cairan atau fluida mempunyai kekentalan, dan dinding pipa tidak licin sempurna. Pada dinding yang mendekati licin sempurna, masih pula terjadi kehilangan energi walaupun sangat kecil. Jika dinding licin sempurna, maka tidak ada kehilangan energi, yaitu saat diameter kekasaran nol.

Ada beberapa persamaan empirik yang digunakan masing-masing dengan keuntungan dan kerugiannya sendiri. Persamaan Darcy Weisbach paling banyak digunakan dalam aliran fluida secara umum. Untuk aliran air dengan viskositas yang relatif tidak banyak berubah, persamaan Hazen Williams dapat digunakan. Berikut ditunjukan kedua persamaan tersebut:

a. Persamaan Darcy Weisbach

Persamaan matematis persamaan Darcy Weisbach ditulis sebagai:

(2.5)

atau

31 dengan:

hf = kehilangan energi atau tekanan (mayor atau utama) (m)

Q = debit air dalam pipa (m3/s)

f = koefisien gesek (Darcy Weisbach)

L = panjang pipa (m)

D = diameter pipa (m)

g = percepatan gravitasi bumi (m/s2)

Kekasaran merupakan salah satu penyebab berkurangnya energi air atau fluida selama pengalirannya. Kekasaran merupakan bilangan relatif terhadap diameter (dalam pipa). Semakin besar diameter pipa, maka pipa tersebut semakin tampak relatif halus dan koefisien kehilangan energi akibat gesekan juga berkurang.

Tabel 2.6 Diameter kekasaran (e) beberapa bahan (material) pipa baru

Material (ε) mm (Haestad) (ε) mm (Dougherty) (ε) mm (Walski dkk)

Asbestos Cement (Asbes semen) 0,0015

Brass (tembaga) 0,0015 0,0015

Brick (batu bata) 0,6

Cast Iron, New (Besi tuang, baru) 0,26 0,25 0,2 ~ 5,5

Concrete 0,3 ~ 3,0 0,3 ~ 3,0

Steel forms (dicetek dengan baja) 0,18

Wooden forms (dicetak dengan kayu) 0,6

Centrifugally spun 0,36 Cement 0,4 ~ 1,2 Copper 0,0015 0,03~ 0,9 Corrugated metal 45 Galvanized iron 0,15 0,15 0,10 ~ 4,6 Glass 0,0015 Lead 0,0015 Plastic (PVC) 0,0015 0,0015 Steel Coal-tar enamel 0,0048 New unlined 0,045 Riveted 0,9 0,9 ~ 9 Wood stave 0,18 0,18 ~ 0,9 0,2 ~ 0,9

32 Beberapa harga diameter kekasaran juga diberikan oleh Walsky (1984), yaitu: Tabel 2.7 Diameter kekasaran bahan (material) pipa

Material (e) mm rerata (e) direkomendasi Asbestos Cement (Asbes semen) coated Smooth Smooth Cast iron, New (Besi tuang, baru) coated 0,102 0,125

PVC (bergelombang) 0,03 0,04

Steel coated 0,056 0,05

Steel uncoated 0,028 0,04

Galvanized iron 0,102 0,125

Sumber : Walsky 1984

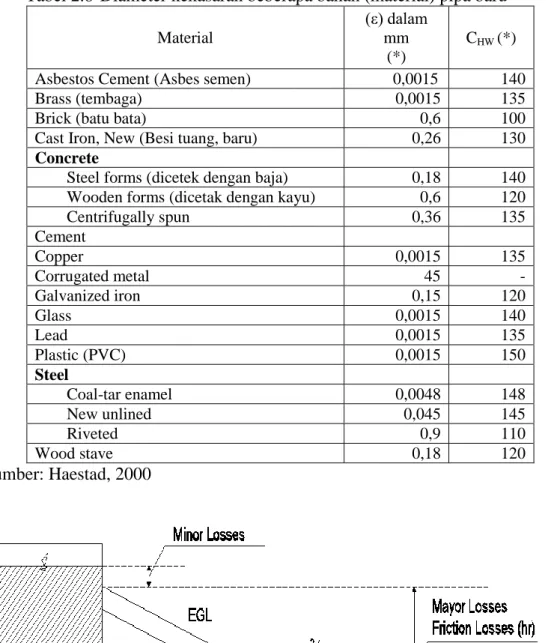

b. Persamaan Hazen Williams

Persamaan Hazen Williams dapat ditulis sebagai (Giles, 1977):

(2.7)

dengan Cu= 0,2785, atau persamaan dapat ditulis sebagai:

(2.8)

dengan:

CHW = koefisien Hazen Williams

i = kemiringan atau slope garis tenaga ( ) D = diameter pipa

Q = debit aliran

Koefisien kehilangan energi untuk persamaan Hazen Williams diberikan pada tabel 2.8

33 Tabel 2.8 Diameter kekasaran beberapa bahan (material) pipa baru

Material

(ε) dalam mm

(*)

CHW (*)

Asbestos Cement (Asbes semen) 0,0015 140

Brass (tembaga) 0,0015 135

Brick (batu bata) 0,6 100

Cast Iron, New (Besi tuang, baru) 0,26 130

Concrete

Steel forms (dicetek dengan baja) 0,18 140 Wooden forms (dicetak dengan kayu) 0,6 120

Centrifugally spun 0,36 135 Cement Copper 0,0015 135 Corrugated metal 45 - Galvanized iron 0,15 120 Glass 0,0015 140 Lead 0,0015 135 Plastic (PVC) 0,0015 150 Steel Coal-tar enamel 0,0048 148 New unlined 0,045 145 Riveted 0,9 110 Wood stave 0,18 120 Sumber: Haestad, 2000

Gambar 2.4 Aliran dalam pipa dengan kehilangan tinggi tenaga mayor dan minor. Semua energi air saat keluar dalam bentuk energi kinetik.

34 Gambar 2.5 Aliran dalam pipa dengan kehilangan tinggi tenaga mayor dan minor. Air keluar dengan masih menyisakan energi potensial terhadap datum.

Sumber: Triatmadja (2009)

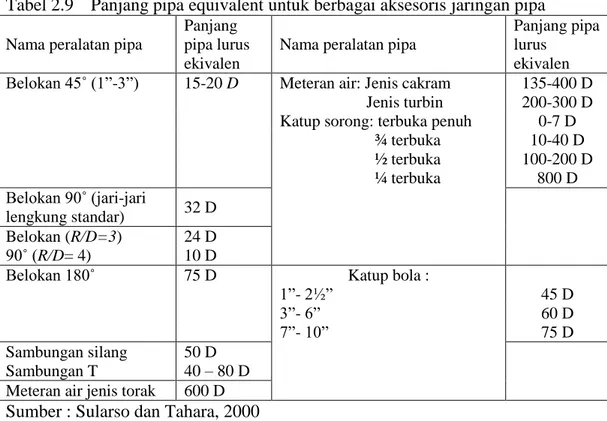

2.6.3 Kehilangan Energi Sekunder Akibat Sambungan dan Fitting

Selain kehilangan energi karena gesekan dengan dinding pipa, selama pengalirannya, air kehilangan energi karena harus membelok sehingga terjadi turbulensi. Demikian pula jika air harus melalui penyempitan dan pembesaran secara tiba-tiba. Kehilangan energi juga akan terjadi jika air harus melalui katup. Seperti diketahui, katup menggangu aliran sehingga dapat mengurangi atau bahkan menghentikan aliran sama sekali.

Kehilangan ditempat-tempat tersebut disebut sebagai kehilangan energi minor. Walaupun disebut minor, kehilangan di tempat-tempat tersebut mungkin saja jauh lebih besar dibandingkan dengan kehilangan energi akibat gesekan dengan pipa. Kehilangan energi minor dalam bahasa matematika ditulis sebagai berikut:

(2.9)

atau

(2.10)

dengan:

k = koefisien kehilangan energi minor

35 Koefisien k tergantung pada bentuk fisik belokan, penyempitan, katup dan sebagainya. Harga k ini (selain katup) biasanya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Harga k merupakan fungsi dari bahan, kehalusan pembuatan fitting, umur fitting dan faktor manusia. Selain itu faktor kehilangan tenaga pada fitting sangat berpengaruh terutama untuk berbagai macam sambungan. Sambungan luruspun tidak lepas dari kehilangan energi sekunder. Memang besaran koefisien kehilangan energi sekunder relatif kecil untuk sambungan lurus. Namun karena jumlahnya yang sangat banyak, kehilangan energi sekunder akibat sambungan lurus bisa menjadi signifikan.

Katup dapat diatur menutup dan membuka, yang berarti mengubah diameter pipa secara variatif. Dengan demikian kehilangan energi oleh katup juga variatif,

k katup sangat bervariasi bergantung pada posisi katup. Untuk sekedar

perbandingan kehilangan energi pada fitting dengan pipa lurus berikut diberikan panjang pipa ekivalen untuk fitting (Sularso dan Tahara, 2000)

Tabel 2.9 Panjang pipa equivalent untuk berbagai aksesoris jaringan pipa Nama peralatan pipa

Panjang pipa lurus ekivalen

Nama peralatan pipa

Panjang pipa lurus

ekivalen Belokan 45˚ (1”-3”) 15-20 D Meteran air: Jenis cakram 135-400 D

Jenis turbin 200-300 D Katup sorong: terbuka penuh 0-7 D ¾ terbuka 10-40 D ½ terbuka 100-200 D ¼ terbuka 800 D Belokan 90˚ (jari-jari lengkung standar) 32 D Belokan (R/D=3) 24 D 90˚ (R/D= 4) 10 D

Belokan 180˚ 75 D Katup bola :

1”- 2½” 45 D

3”- 6” 60 D

7”- 10” 75 D

Sambungan silang 50 D Sambungan T 40 – 80 D Meteran air jenis torak 600 D Sumber : Sularso dan Tahara, 2000

36 Menurut Weishbach, kehilangan energi pada belokan patah dapat ditulis sebagai:

(2.11)

θ : sudut belokan

k : koefisien kehilangan energi

Untuk belokan lengkung koefisien kehilangan energi sekunder dinyatakan sebagai:

[ ( ) ] ( ) (2.12)

D : diameter dalam pipa

R : jari-jari lengkung (sumbu) belokan

2.6.4 Aplikasi Program Waternet

Program ini dirancang untuk melakukan simulasi aliran air atau fluida lainnya (bukan gas) dalam pipa baik dengan sistem jaringan tertutup (loop), sistem jaringan terbuka (bercabang) maupun sistem jaringan campuran antara loop dan percabangan. Sistem pengaliran (distribusi) fluida dapat berupa sistem gravitasi, sistem pompanisasi maupun campuran keduanya. Air atau fluida yang mengalir harus dalam kondisi tertekan yaitu memenuhi seluruh tampang pipa. WaterNet dirancang dengan memeberikan banyak kemudahan sehingga pengguna dengan pengetahuan minimal tentang jaringan distribusi (aliran dalam pipa) dapat menggunakannya juga. Input data dibuat interaktif sehingga memudahkan dalam simulasi jaringan dan memperkecil kesalahan pengguna saat menggunakan WaterNet.

Program Waternet dibuat untuk memenuhi kebutuhan perencana dalam mensimulasikan jaringan pipa secara mudah dan akurat. Adapun kemampuan yang dimiliki oleh fasilitas Waternet adalah sebagai berikut.

a. Menghitung debit dan tekanan di seluruh jaringan pipa dan setiap node. b. Mengitung demand atau air yang dibutuhkan/diambil pada setiap node

(jika tekanan node telah ditentukan).

c. Fasilitas default diberikan untuk memudahkan input data pada setiap pipa, pompa, dan node secara manual.

37 d. Fasilitas pustaka untuk mencantumkan kekasaran pipa, kehilangan energi,

dan yang lainnya.

e. Fasilitas katup pada jaringan pipa.

f. Fasilitas pengubah tipe aliran untuk melakukan simulasi perubahan elevasi di dalam tangki akibat fluktuasi pemakaian air yang dipengaruhi oleh jumlah pemakaian air berjam-jam. Fasilitas ini juga digunakan untuk mengitung volume tangki yang optimal serta menguji jaringan untuk debit yang fluktuatif. Pengguna dapat memeriksa tinggi tekanan, kecepatan aliran, dan debit pada setiap pipa untuk mengoptimalkan jaringan.

g. Fasilitas pengubah posisi node dan pipa.

h. Failitas kontur yang dibuat berdasarkan input kontur topografi untuk memudahkan input elevasi node.

i. Fasilitas editing untuk memperbaiki kekurangan atau kesalahan dalam perencanaan.

Fasilitas WaterNet dibuat agar proses editing dan analisis pada perancangan dan optimasi jaringan distribusi air dapat dilakukan dengan mudah. Output WaterNet dibuat dalam bentuk database, text maupun grafik yang memudahkan pengguna untuk selanjutnya memprosesnya langsung menjadi hardcopy atau proses lebih lanjut dengan program lain sebagai laporan yang menyeluruh.

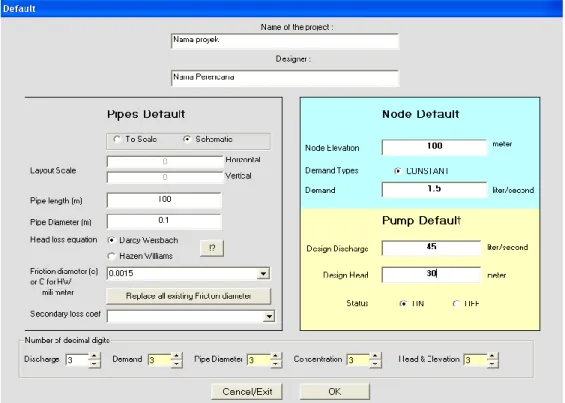

Berikut akan diuraikan sedikit tentang cara menggunakan aplikasi program WaterNet sampai pada proses run :

38 1. Membuat File Baru

Klik Menu Utama File kemudian klik New atau klik Tombol New File. Setelah itu akan muncul menu default, dimana pada menu tersebut terdapat parameter-parameter yang harus diisi nilanya agar setiap pipa dan node nanti mempunyai keseragaman nilai, sehingga akan memudahkan perencana pada saat merencanakan. Untuk lebih jelas, tampilan menu

default diperlihatkan di bawah ini:

Gambar 2.7 Tampilan menu default

Setelah selesai mengisi isian klik OK dan jendela default akan menutup dan dihadapkan pada jendela Paper. Isikan pilihan paper Letter dengan layout Lanscape dan semua margin diisikan 1 cm. Setelah itu, klik Apply and Exit.

39 Gambar 2.8 Tampilan menu ukuran kertas sebagai pedoman

perencanaan terutama pada tampilan gambar

2. Menggambar Jaringan Pipa

Dengan menggunakan beberapa drawing tools yang tersedia pada aplikasi waternet, maka kita dapat menggambar jaringan pipa beserta reservoirnya dan tangkinya, seperti pada gambar berikut:

40 3. Proses Running

Setelah proses penggambaran selesai, pada tombol perintah klik tombol GO dan akan muncul jendela informasi Variabel yang digunakan dalam simulasi secara ringkas. Misalnya demand maksimum dan minimum dapat digunakan untuk menguji apakah demand yang telah diinputkan sudah benar.

Gambar 2.10 Gambar jendela informasi variable untuk simulasi secara ringkas

Pada jendela Variabel used for Simulation untuk flow type dIpilih CONSTANT. Hal ini dikarenakan belum melakukan pilihan tipe aliran sama sekali, sehingga WaterNet menggunakan tipe aliran default yaitu CONSTANT.

Pada ujung atas terlihat hanya Run Hydraulic Model yang dicek atau dipilih. WaterNet hanya akan mengerjakan simulasi terkait dengan hidraulika saja (tidak termasuk kualitas air). Klik GO pada jendela

41 Gambar 2.11 Hasil simulasi dari program WaterNet

Hasil running dilaporkan secara singkat dengan jendela Report. Pada sebelah kanan atas ada lingkaran berwarna hijau yang menunjukkan bahwa simulasi sukses dan jaringan tidak mempunyai masalah. Pada jendela report ada tiga combo box yang jka jaringan mengalami masalah pesan akan ditampilkan di dalamnya. Klik EXIT dan akan muncul jaringan yang telah dilengkapi dengan arah aliran (gambar jaringan 4). Jika hasil simulasi bertulisakan stop or aborted berarti harus dilakukan simulasi ulang, program ini akan menunjukan kejanggalan yang akan muncul akibat perhitungan yang kurang tepat (lihat kotak yang dilingkar merah). sehingga perencana harus mengubah besar atau panjang pipa sampai simulasi berjalan sukses.

42 Gambar 2.12 Hasil simulasi yang telah berhasil.