Oleh :

Ardin Saamu NIM .130500006

PROGRAM STUDI PENGELOLAAN HUTAN JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

SAMARINDA 2016

Oleh :

Ardin Saamu NIM .130500006

Karya Ilmiah Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Sebutan Ahli Madya Pada Program Diploma III Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

PROGRAM STUDI PENGELOLAAN HUTAN JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

SAMARINDA 2016

Oleh :

Ardin Saamu NIM .130500006

Karya Ilmiah Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Sebutan Ahli Madya Pada Program Diploma III Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

PROGRAM STUDI PENGELOLAAN HUTAN JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

SAMARINDA 2016

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Karya Ilmiah : INVENTARISASI TANAMAN KAPUR (Dryobalanops aromatica Gaerth) UMUR 10 TAHUN DI KEBUN RAYA UNMUL SAMARINDA (KRUS)

Nama : Ardin Saamu

NIM : 130500006

Program Studi : Pengelolaan Hutan Jurusan : Manajemen Pertanian

Pembimbing,

Ir. Sofyan Bulkis, MP

NIP. 19600321 198903 1 002

Penguji I,

Ir. Rudy Nurhayadi, MP NIP. 19590111 198703 1 002r.

Masrudy, MP NIP. 196008051988031003

Penguji II,

Ir. Dadang Suprapto, MP NIP. 19620101 198803 1 003

Rudi Djatmiko, S.Hut. MP NIP. 19700915 199512 1 001

Menyetujui,

Ketua Program Studi Pengelolaan Hutan

Agustina Murniyati, S.Hut. MP NIP. 19720803 199802 2 001

Mengesahkan,

Ketua Jurusan Manajemen Pertanian

Ir. Masrudy, MP NIP. 19600805 198803 1 003

Ardin Saamu Inventarisasi Tanaman Kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) Umur 10 Tahun di Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) di bawah bimbingan Sofyan Bulkis

Pengukuran merupakan hal yang paling penting dilakukan, karena dapat mengetahui atau menduga potensi suatu tegakan ataupun suatu komunitas tertentu. Tinggi dan diameter pohon merupakan dimensi pohon yang sangat penting dalam pendugaan potensi pohon dan tegakan. Data tinggi dan diameter bukan hanya diperlukan untuk menghitung nilai luas bidang dasar suatu tegakan melainkan juga dapat digunakan untuk menentukan volume pohon dan tegakan, berguna dalam pengaturan penebangan dengan batas tinggi dan diameter tertentu serta dapat digunakan untuk mengetahui struktur suatu tegakan hutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinggi rata-rata,

diameter rata-rata dan volume pohon Kapur (Dryobalanops aromatic

Gaerth) yang ditanam pada tanggal 31 Juli 2006 di Kebun Raya Unmul

Samarinda (KRUS).

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi tentang tinggi rata-rata, diameter rata-rata dan volume di lokasi tersebut dan sebagai bahan masukan untuk pengembangan tanaman kapur khususnya di Kalimantan Timur.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara metode sampling. Metode sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi. Cara Pengambilan data yang digunakan yaitu dengan cara sampling dan pengambilan sampel dengan cara acak.

Dari hasil pengukuran tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) Umur 10 Tahun di Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) dengan disimpulkan tinggi rata-rata 11,01 m, nilai minimum 6,91 m, nilai maksimum 15,83 m, standar deviasi 1,88 m dan koefisien variasi 17,07%, diameter rata-rata 12,5 cm, nilai minimum 7,5 cm, nilai maksimum 16,6 cm, standar deviasi 2,03 cm dan koefisien variasi 16,24%, dan volume rata-rata 0,10 m3, nilai minimum 0,02 m3, nilai maksimum 0,22 m3, standar deviasi 0,04 m3 dan koefisien variasi 40%.

Kata kunci : Pengukuran Diameter, Tinggi dan Volume kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth)

Ardin Saamu lahir pada tanggal 02 Januari 1992 di Wasaga, Kelurahan Kahulungaya Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara, dari pasangan Bapak La Saali dan Ibu Wa Muna.

Pada tahun 1999 memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Kahulungaya, tetapi pada saat naik ke kelas VI jatuh sakit sehingga berhenti melanjutkan pendikan dan tinggal di kebun bersama ayah tercinta selama ± setahun. Pada tahun selanjutnnya lanjut ke Sekolah Dasar Negeri Kancinaa dan lulus pada tahun 2006, pada tahun yang sama melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama dan lulus pada tahun 2009, Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pasarwajo Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara dan lulus pada tahun 2012.

Pada tahun 2013 diterima sebagai mahasiswa di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda dan mengambil Program Studi Pengelolan Hutan, Jurusan Manajemen Pertanian.

Pada tanggal 02 Maret 2016 sampai tanggal 28 April 2016 mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di PT. Inhutani I Wilayah I Tarakan pada UMH Pimping.

Segala puji bagi Allah SWT, karena hanya Dialah dzat yang pantas dipuji, Rabb semesta alam, Dialah maha pencipta, maha melihat dan maha memberi rezeki. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada pimpinan Nabi dan Rasul Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Azza wajallah sebagai rahmat bagi alam semesta. Atas ijin-Nya pula Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan oleh Penulis dengan judul Inventarisasi Tanaman Kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) Umur 10 Tahun di Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS).

Karya Ilmiah ini disusun berdasarkan hasil penel itian yang telah dilakuan oleh Penulis selama kurang lebih dua bulan, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh sebutan Ahli Madya Kehutanan pada Program Diploma III Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Dalam penyusunan Karya Ilmiah ini, Penulis tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak untuk itu dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Sofyan Bulkis. MP, sebagai dosen pembimbing 2. Bapak Ir. Rudy Nurhayadi, MP, selaku Dosen Penguji I 3. Bapak Ir. Dadang Suprapto, MP, selaku Dosen Penguji II

4. Ibu Agustina Murniyati S. Hut, MP, selaku Ketua Program Studi Pengelolaan Hutan.

5. Bapak Ir. M. Masrudy. MP, selaku Ketua Jurusan Manajemen Pertanian 6. Bapak Ir. Hasanudin. MP, selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri

Samarinda

7. Orang tua tercinta Bapak La Saali dan Ibu Wa Muna, yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat yang tiada hentinya.

8. Kakak La Singadi, Wa Samu, Aswad Saamu, Amlia dan Iparku La Camba, La Darman dan Wa Ratna, yang telah membantu membiayai perkuliahan dan selalu memberi semangat.

9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Pengelolaan Hutan angkatan 2013 yang telah turut serta membantu panulis baik dalam proses penelitian maupun dalam penyusunan Karya Ilmiah.

Sebaik apapun Penulis menyusun Karya Ilmiah ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, namun Penulis berharap Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam kegiatan Karya Ilmiah, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin.

Ardin Saamu

Halaman

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 3

A. Tinjauan Umum Inventarisasi Hutan 3

1. Pengertian Inventarisasi Hutan 3

2. Jenis-jenis Metoda Inventarisasi Hutan 5

3. Tujuan Inventarisasi Hutan 5

B. Tinjauan Umum Tentang Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) 7 C. Tinjauan Umum Pohon Kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) 11

1. Klasifikasi Ilmiah 11

2. Diskripsi Pohon Kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) 12

D. Tinjauan Umum Pengukuran 13

1. Definisi Pengukuran 13

2. Definisi Pengukuran Tinggi 14

3. Alat Ukur Tinggi Pohon 17

4. Cara Pengukuran Tinggi Pohon dengan Clinometer 17

5. Definisi Pengukuran Diameter 18

6. Alat Pengukuran Diameter 19

7. Ketentuan Pengukuran Diameter Pohon 19

8. Pengukuran Volume Pohon 23

9. Standar Deviasi 24

10. Koefisien variasi 25

BAB III METODE PENELETIAN 26

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 26

B. Alat dan Bahan 26

1. Alat 26 2. Bahan 26 C. Prosedur Penelitian 27 1. Orientasi lapangan 27 2. Studi literatur 27 3. Perijinan administrasi 27 4. Persiapan alat 27 5. Metode penelitian 27 6. Penomoran pohon 28 7. Pengambilan data 28 8. Memotret pohon 28

3. Standar Deviasi 29

4. Koefisien Variasi 29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 31

A. Hasil 31

1. Hasil Pengukuran Tinggi, Diameter dan Volume 32

2. Hasil Pengolahan Data 35

B. Pembahasan 35

1. Diamater 36

2. Tinggi 36

3. Volume 36

4. Potensi 36

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 37

A. Kesimpulan 37

B. Saran 37

DAFTAR PUSTAKA 48

Nomor Tubuh Utama Halaman 1. Struktur pohon kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) 12

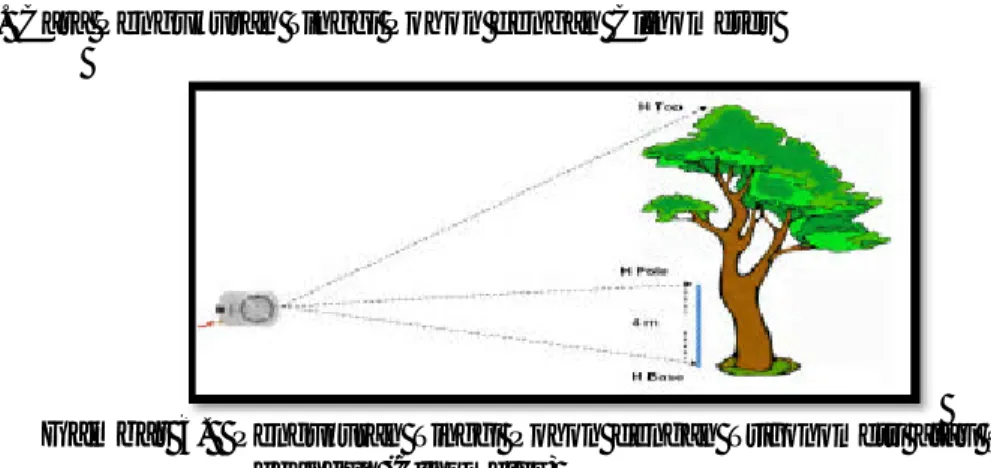

2. Clinometer 17

3. Pengukuran Tinggi Pohon dengan Trigonometri atau Segitiga

Sebangun (Clinometer) 17

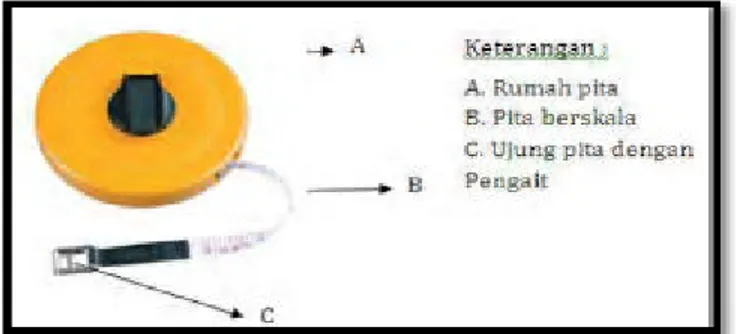

4. Pita Ukur Diameter (Phiband) dan Bagian-bagiannya 19

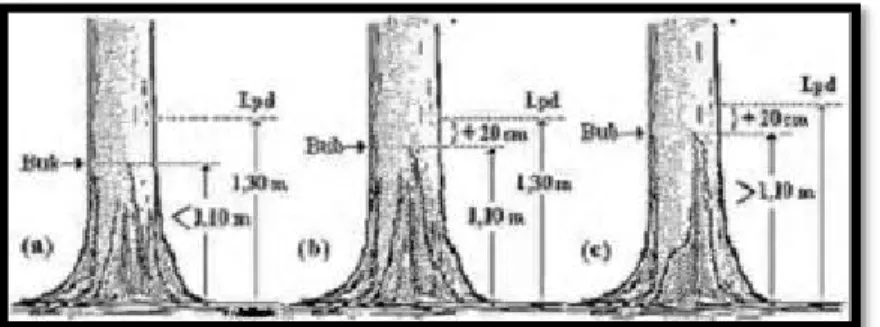

5. Pengukuran Pohon Berdiri 20

6. Pengukuran Pohon Berbanir 21

7. Pengukuran Pohon Cacat 21

8. Pengukuran Batang Bercabang atau Menggarpu 23

9. Pengukuran Pohon Lahan Basah 23

Nomor Lampiran Halaman

10. Wawancara dengan Kepala Pengelolah KRUS di Kantor Fahutan

UNMUL Samarinda 48

11. Lokasi Penelitian 48

12. Penomoran Pohon 49

13. Pengukuran Tinggi Pohon 49

14. Pengukuran Diameter Pohon 50

Nomor Lampiran Halaman 16. Hasil Pengukuran Diameter, Perhitungan Tinggi dan Volume 41

??? Perhitungan Tinggi Pohon 44

18. Perhitungan Volume Perpohon 45

19. Perhitungan Rata-rata Tinggi, Diameter dan Volume 46 20. Perhitungan Standar Deviasi dan Koefisien Variasi untuk data Tinggi,

Diameter dan Volume 47

Nomor Tubuh Utama Halaman 22. Hasil Pengukuran Tinggi, Diameter dan Volume 32 23. Hasil Pengolahan Data Tanaman kapur (Dryobalanops aromatica

BAB I PENDAHULUAN

Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa haparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU No 41 Tahun 1999 tentangKehutanan)

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan dimanfaatkan. Pemanfaatan sumber daya hutan yang haruslah memperhatikan asas bermanfaat dan memberikan hasil terus-menerus bagi manusia (Wirakusuma, 2003).

Dalam system pengolahan hutan konvensional, inventore hutan diperlukan untuk mengetahui kekayaan yang terkandung didalam suatu hutan pada saat tertentu. Hutan sebagai asosiasi masyarakat tumbu-tumbuhan dengan dominasi pohon-pohon yang selalu mengalami perubahan setiap waktu. Oleh karena itu jumlah kekayaan yang terkandung didalam hutan juga selalu berubah. Hal ini menyebakan inventore hutan tidak mudah dilaksanakan.

Inventarisasi hutan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi tentang sumberdaya, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap (Anonim, 2011).

Inventarisasi hutan adalah kegiatan pencatatan, pengukuran dan penandaan pohon. Pohon dalam areal blok kerja untuk mengetahui jumlah, jenis dan diameter pohon yang akan ditebang serta pencatatan data lapangnan lainnya.

Pohon merupakan pokok tumbuhan yang berkayu keras dan tumbuh tegak berukuran besar dengan percabangan yang kokoh. Pohon didefinisikan sebagai

tumbuhan tahunan berkayu yang mempunyai batang utama tunggal dan mencpai tinggi 6 m atau lebih dengan diameter lebih dari 10 cm.

Pohon merupakan benda yang jelas akan tetapi batasan antara pohon dan semak atau perdu tidak jelas, sampai saat ini istilah mengenai pohon ada beberapa pendapat.

Lembaga pusat penelitian kehutanan mendefinisikan bahwa pohon adalah suatu tumbuhan berkayu yang berdiri tegak yang mempunyai diameter 35 cm (dbh) dan tinggi bebas cabang 2 m serta tinggi totalnya mencapi 10 m (Sutisna, 1998).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinggi rata-rata, diameter rata-rata dan volume rata-rata pohon Kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) yang ditanam pada tanggal 31 Juli 2006 di Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS).

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan informasi tentang tinggi rata-rata, diameter rata-rata dan volume rata-rata di lokasi tersebut dan sebagai bahan masukan untuk pengembangan tanaman kapur khususnya di Kalimantan Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Inventarisasi Hutan 1. Pengertian Inventarisasi Hutan

Secara umum inventarisasi hutan didefinisikan sebagai pengumpulan dan penyusunan data dan fakta mengenai sumberdaya hutan untuk perencanaan pengelolaan sumberdaya tersebut bagi kesejahteraan masyarakat secara lestari dan berguna (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999).

Inventarisasi hutan merupakan suatu teknik mengumpulkan mengawasi, dan menyajikan informasi yang terspesifikasi dari suatu areal hutan karena secara umum hutan merupakan areal yang luas, maka data biasanya dikumpulkan dengan kegiatan sampling.

Inventarisasi hutan adalah suatu usaha untuk menguraikan kualitas dan kuantitas pohon-pohon hutan serta berbagai karakteristik areal tempat tumbuhnya. Suatu inventarisasi hutan lengkap dipandang dari segi penaksiran kayu harus berisi deskripsi areal berhutan serta pemilikannya, penaksiran pohon-pohon yang masih berdiri, penaksiran temp at tumbuh dan pengeluaran hasil (Husc, 1987)

Istilah inventore hutan diterjemahkan dari bahasa Inggris forest inventor. Pada jaman colonial dan setelah kemerdekaan istilah yang dipakai adalah inventarisasi hutan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda Bosch Inventarisatie. Istilah lain dari arti yang sama untuk bahasa Indonesia dalam perisalahan atau risalah hutan.

Inventarisasi hutan merupakan suatu teknik mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan informasi yang terspesifikasi dari suatu

areal hutan karena secara umum hutan merupakan areal yang luas, maka data biasanya dikumpulkan dengan kegiatan sampling.

Dalam sistem pengolahan hutan konvesional inventore hutan diperlukan untuk mengetahui kekayaan yang terkandung didalam suatu hutan pada saat tertentu. Hutan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dengan dominasi pohon-pohon selalu mengalami perubahan setiap waktu. Oleh karena itu jumlah kekayaan yang terkandung didalam hutan juga selalu berubah hal ini menyebabkan inventore hutan tidak mudah dilaksanakan.

Seperti diketahui hutan merupakan persekutuan hidup dari masyarakat tumbuh-tumbuhan yang hidup. Hutan setiap saat selalu mengalami perubahan dan melakukan peremajaan untuk mengganti dari anggotanya yang mati. Keadaan ini yang menyebabkan inventarisasi hutan yang dilakukan untuk menaksir besarnya kekayaan dari suatu hutan tidak mudah seperti inventarisasi yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan lain.

Kegiatan inventarisasi tegakan merupakan salah satu tahap awal yang sangat penting dalam pengusahaan hutan. Didalam kegiatan inventarisasi hutan keadaan tegakan, komposisi serta penyebaran jenis pohon memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan tindakan-tindakan silvikultur yang akan diterapkan. Ketelitian data yang diperoleh dari kegiatan inventarisasi potensi tegakan tersebut merupakan kunci dari tercapainya kelestarian pengusahaan dan kelestarian suberdaya yang akan dikelolah.

Ketelitian dan keakuratan data hasil inventarisasi yang diperoleh merupakan kunci dari tercapainya azas kelestarian. Hasil inventarisasi tegakan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan

langkah-langkah silvikultur hingga akhir daur dalam usaha pembinaan tegakan guna meningkatkan potensi produksi dimasa yang akan datang (pada akhir daur). 2. Jenis-jenis Metoda Inventarisasi Hutan

Cara pengambilan sampel dalam kegiatan inventarisasi hutan adalah sebagai berikut:

a. Sensus jika memungkinkan (dalam skala kecil/terjangkau) b. Random sampiling (bila keadaan lapangan vegetasi homogen) c. Systematic sampling

d. Purposive sampling (sengaja)

Inventarisasi hutan merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang kekayaan hutan, menguraikan kuantitas dan kualitas pohon-pohon hutan serta berbagai karakteristik areal tanah tempat tumbuhnya. Untuk praktek lapangan kebutuhan-kebutuhan tambahan memang perlu inventore hutan pada umumnya meliputi sejumlah besar pekerjaan lapangannya memerlukan biaya mencapai petak ukur biasanya pencatatan data sering kali sangat tinggi biasanya tambahan yang dikeluarkan untuk mengukur dan mencatat parameter-parameter lain tidak secara langsung berhubungan dengan tujuan inventore dapat terbukti tidak berarti. 3. Tujuan Inventarisasi Hutan

Tujuan inventarisasi hutan adalah untuk mendapatkan data yang akan diolah menjadi informasi yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan strategis jangka panjang, jangka menengah, dan operasional jangka pendek sesuia dengan tingkat dan kedalaman inventarisasi yang dilaksanakan. Karena inventore hutan tidak hanya berkepentingan pada hutannya saja. Masalah-masalah diluar hutan dan

kawasan hutan mempunyai arti yang tidak kalah pentingnya sehingga juga harus dikumpulkan secara cermat dengan persiapan yang memadai. Tergantung pada tujuan inventore hutan jadi tingkat kecermatan ditentukan oleh tujuan inventore hutan yang diinginkan.

Berdasarkan penekanan tujuan pada inventarisasi hutan dikenal beberapa macam antara lain adalah sebagai berikut:

a. Inventarisasi hutan nasional b. Untuk menyusun rencana karya c. Untuk survey pengenalan d. Untuk penyusunan pembalakan e. Untuk rencana industri kehutanan f. Untuk menaksir nilai tegakan g. Untuk st udi tata guna lahan h. Untuk rencana rekreasi

i. Untuk studi watersed (untuk pengelolaan daerah aliran sungai)

Berdasarkan dari tujuan masing-masing inventarisasi hutan tersebut maka diperlukan data akurat dan bervariasi. Tujuan yang ingin dicapai inventore hutan dapat bermacam-macam. Biarpun pada pokoknya inventore hutan akan mencatat berbagai macam informasi seperti telah diuraikan di atas namun penekanan pada informasi yang diperlukan tersebut berbeda-beda bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Hubungan antara tujuan dan penekanan pengambilan informasi yang diperlukan dalam inventore hutan dilukiskan dengan jelas oleh (Husch, 1979).

B. Tinjauan Umum Tentang Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) Menurut Firdaus (2012) Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) merupakan areal hutan Pendidikan Lempake, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman yang semula merupakan kawasan dari areal konsensi HPH CV. Kayu Mahakam yang telah dieksploitasi secara tebang pilih (selective cutting). Rektor Universitas Mulawarman pada saat itu Ir. H. Sambas Wirakusumah. M.Sc. meminta salah satu areal dikawasan hijau seluas 300 ha kepada Ali Akbar Afloes selaku pemegang konsensi HPH CV. Kayu Mahakam untuk menjadi Hutan Pendidikan (Laboratorium Alam) Fakultas Kehutanan Unmul.

Substansi dalam kesepakatan dalam Piagam Bersama antara Direktur CV. Kayu Mahakam, Ali Akbar Afloes dan Rektor Unversitas Mulawarman, R. Sambas Wirakusuma, pada tanggal 09 Juli 1974 dengan disaksikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dr. Sjarif Thajeb dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur, Abdul Wahab Syachranie adalah sebagai berikut : 1. Potensi hutan Indonesia, Kalimantan Timur khususnya semakin bertambah

penting peranannya dalam upaya turut menjaga keseimbangan alam dari berbagai macam polusi.

2. Peningkatan pemanfaatan potensi hutan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur, dapat mengakibatkan terganggunya kelestarian. Oleh karena itu perlu dibuat usaha-usaha perlindungan dan pengawetan sumberdaya alam tersebut tanpa mengurangi kegiatan pemanfaatan tersebut.

Program Universitas Mulawarman untuk turut serta dalam membantu usaha-usaha perlindungan dan pengawetan sumber alam itu tanpa mengurangi kegiatan pemanfaatan tersebut. Kebun Raya Unmul Samarinda merupakan objek

wisata yang unik karena memadukan Rekreasi dengan Pendidikan seputar alam dan lingkungan.

Kebun Raya Unmul Samarinda ini adalah tempat wisata yang dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat, bukan hanya para mahasiswa, meskipun tempat wisata ini mengatasnamakan sebuah Universitas di Kota Samarinda, luas keseluruhan Kebun Raya Unmul Samarinda yaitu seluas 300 Hektar. Dalam perkembangan selanjutnya, 62 Hektar difungsikan sebagai fasilitas jalan, tempat hiburan danau buatan, fasilitas olahraga, tempat hiburan dan lainnya.

Sejak diresmikan sebagai hutan pendidikan, kawasan tersebut sering digunakan sebagai tempat kegiatan kemahasiswaan, lokasi penelitian, dan Praktek Kerja Lapangan bagi Mahasiswa, tidak hanya dari kalangan Universitas Mulawarman saja yang boleh melakukan kegiatan dikawasan ini, namun dari kalangan lembaga lain maupun masyarakat umum boleh berkegiatan ditempat ini sesuai Prosedur yang berlaku.

Tahun 1976 Universitas Mulawarman memperluas kerja sama penelitian dengan Pemerintah Jepang (JICA) dan Pemeri ntah Jerman (GTZ), sehingga dibangun beberapa fasilitas bangunan untuk keperluan penelitian seperti Pusat Rehabilitasi Hutan (PUSREHUT).

Sejak tahun 1976 JICA telah merancang area rekreasi alam seluas lebih ± 65 Ha dan baru terealisasi pada tahun 1997, dengan didanai oleh JBIC Loan No.IP-459 Proyek OCEF-JICA dengan dana sekitar 4,5 miliyar dan hutan pendidikan UNMUL dikembangkan menjadi tempat pendidikan dan penelitian serta rekreasi alam yang disebut sebagai Kebun Botani dan Hutan Pendidikan Fakultas Kehutanan UNMUL.

Pada tanggal 26 Juni 1997, Walikota Samarinda H. Lukman Said, mengeluarkas Surat penunjukan No.25/Bangta.3/VI/1997, yang menyatakan bahwa areal/lahan Hutan Pendidikan Lempake seluas ± 300 Ha sebagai Hutan Pendidikan milik Fakultas Kehutanan UNMUL, yang sebelumnya oleh Walikota Samarinda Drs.H.Waris Husein, ditetapkan sebagai hutan kota.

Pada tanggal 17 Februari 2001 dilaksanakan kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) pertama antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Universitas Mulawarman dengan nomor Piagam No.871/OT/2001-556/28/2001 yang ditanda tangani oleh Rektor UNMUL Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc dan Walikota Samarinda Drs.H.Achmad Amins, MM. yang disaksika n oleh Gubernur Kaltim Drs.Yurnalis Ngayoh.

Dalam Memorandum of Understanding (MoU) ini UNMUL dan Pemkot bersepakat untuk kerja sama melakukan pengembangan kawasan selama 5 tahun. Pemerintah Kota Samarinda akan melengkapi fasilitas rekreasi. Pada tanggal 18 Februari 2003 nama Hutan Pendidikan Lempake di ubah menjadi Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS).

Salah satu keistimewaan lain dari Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) ini adalah didalamnya terdapat banyak spesies binatang yang ditempatkan dalam kandang-kandang khusus yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia (Firdaus, 2012).

Adapun jenis-jenis kapur yang ada di KRUS yaitu diantaranya: 1. Kapur singkil (Dryobalanops aromatica Gaerth)

Ciri khas adalah batang berwarna coklat kebiruan, tajuk berdaun lebat, kulit kalau dilukai berbau kapur barus, daun kecil, bulat telur, berujung runcing, kalau diremas bau aromatis. Pohon tinggi mencapai 48 m, diameter 70 cm

atau lebih, berbanir setinggi ± 2 m. Batang sedikit beralur, mengelupas besar, kulit hidup berwarna kuning sampai merah. Damar berwarna putih jernih, daun kecil panjang sekitar 6 10 cm, lebar 4 6 cm, daun kering berwarna coklat kemerahan, urat sekunder sangat halus, sejajar sangat rapat, hampit tidak kelihatan pada permukaan atas, tangkai daun panjang ± 1 cm.

2. Kapur tanduk (Dryobalanops lanceolata Burck)

Pohon tingi mencapai 50 m, diameter 100 cm atau lebih, berbanir. Batang berwarna abu-abu kecoklatan sampai merah tua atau kadang agak kehitaman, kulit hidup berwarna coklat atau kuning kemerehan. Damar berwarna putih, daun bentuk lonjong memanjang, ujung meruncing, pangkal membulat, panjang 12 16 cm, lebar 2,5 4 cm, agak tipis. Tangkai panjang sampai 1 1,5 cm.

3. Kapur petanang (Dryobalanops oblongifolia Dyer)

Tinggi pohon 15 40 m, diameter sampai 70 cm atau lebih, berbanir. Batang berwarna abu-abu sampai coklat tua, mengelupas besar-besar, beralur, kulit hidup berwarna kuning atau coklat muda. Damar berwarna putih, daun lonjong atau bulat telur memanjang, panjang 6 8 cm, lebar 2 3 cm, ujung meruncing.panjang ujung daun ± 1 cm, pangkal membulat, permukaan atas mengkilap, urat sekunder sangat halus, hamper sejajar dan rapat. Tangkai pendek dan tebal, panjang kurang dari 1 cm.

4. Kapur keladan (Dryobalanops beccarii Dyer)

Pohon tinggi mencapai 40 m atau lebih, diameter mencapai 80 cm, berbanir. Batang luar berwarna abu-abu kekuningan, tidak beralur, mengelupas besar, kulit higup berwarna kuning. Daun bentuk jorong memanjang, ujung

meruncing, panjang 7 9 cm, lebar 2 3,5 cm, urat sekunder halus sejajar sangat rapat, tangkai daun ± 1 cm.

C. Tinjauan Umum Pohon Kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth)

Ciri khas adalah batang berwarna coklat kebiruan, tajuk berdaun lebat, kulit kalau dilukai berbau kapur barus, daun kecil, bulat telur, berujung runcing, kalau diremas bau aromatis. Pohon tinggi mencapai 48 m, diameter 70 cm atau lebih, berbanir setinggi ± 2 m. Batang sedikit beralur, mengelupas besar, kulit hidup berwarna kuning sampai merah. Damar berwarna putih jernih, daun kecil panjang sekitar 6 10 cm, lebar 4 6 cm, daun kering berwarna coklat kemerahan, urat sekunder sangat halus, sejajar sangat rapat, hampit tidak kelihatan pada permukaan atas, tangkai daun panjang ± 1 cm.

1. Klasifikasi Ilmiah

Menurut Plantamor (2012), dalam dunia tumbuhan tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) tersusun dalam sistematika sebagai berikut:

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)

Subkingdom : Tracheeobionita (Tumbuhan berpembuluh) Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji)

Devisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) Kerajaan : Kingdom

Kelas : Magnoliopsida (Berkeping dua/dikotil) Ordo : Theales

Famili : Dipterocarpaceae Genus : Dryobalanops

2. Diskripsi Pohon Kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth)

Gambar 1. Struktur pohon kapur (Dryobalanops aromatic Gaerth)

Pohon kapur mempunyai ukuran yang besar dan tinggi yang diameter batangnya mencapai 70 cm bahkan 150 meter dengan tinggi pohon mencapai 60 meter. Kulit pohon berwarna coklat dan coklat kemerahan di daerah dalam. Pada batangnya akan mengeluarkan aroma kapur bila dipotong.

Daun Kapur tunggal dan berseling, memiliki stipula di sisi ketiak, dengan permukaan daun memngkilap, dan tulang daun sekunder menyirip sangat rapat dengan stipula berbentuk garis dan sangat mudah luruh. Bunga berukuran sedang, kelopak mempunyai ukuran sama besar, mempunyai mahkota bunga elips, mekar, putih berlilin, dan memiliki 30 benang sari. Pohon Kapur memiliki buah agak besar, mengkilap, dan bersayap sebanyak 5 helai.

Tanaman Kapur (Dryobalanops aromatica) tumbuh di hutan dipterocarp campuran hingga ketinggian 300 meter dpl. Persebaran tumbuhan langka ini mulai dari Indonesia (pulau Sumatera dan Kalimantan) dan Malaysia (Semenanjung Malaysia, Sabah, dan Serawak).

Pohon Kapur atau Dryobalanops aromatica merupakan salah satu tanaman penghasil kapur barus atau kamper selain tumbuhan Cinnamomum

camphora. Kapur barus dari pohon Kapur ini telah menjadi komoditi perdagangan internasional sejak abad ke-7 Masehi.

Untuk mendapatkan kristal kapur barus, dimulai dengan memilih, menebang, dan memotong-motong batang pohon Kapur (Dryobalanops aromatica). Potongan-potongan batang pohon Kapur kemudian dibelah untuk menemukan kristal-kristal kapur barus yang terdapat di dalam batangnya. Mungkin lantaran penebangan yang membabi buta kemudian pohon Kapur menjadi pohon yang langka. Selain menghasilkan kamper, pohon kapur juga dapat dimanfaatkan kayunya sebagai bahan bangunan, perkapalan, dinding, dan lantai karena memiliki kualitas kayu yang cukup baik.

D. Tinjauan Umum Pengukuran 1. Definisi Pengukuran

Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Dalam fisika dan teknik pengukuran merupakan aktifitas yang membandingkan kuantitas fisik dari objek dan kejadian dunia nyata. Alat pengukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau kejadian tersebut. Pengukuran yaitu sesuatu pemerhatian secara kuantitatif yang mengandung dua bagian satu nilai bernomor dan satu unit (Endang, 1990)

Pengukuran adalah proses dimana angka atau symbol dinyatakan keatribut-atribut (objek) dalam dunia nyata sedemikian rupa untuk menggambarkan objek berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Pengukuran merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Pengukuran lebih bersifat kuant itatif, bahkan merupakan instrumen untuk melakukan penilaian. Pengukuran dapat

didefinisikan sebagai suatu proses pemberian angka atau label terhadap atribut dengan aturan yang standar atau yang telah disepakati untuk mempresentasikan atribut yang diukur.

2. Definisi Pengukuran Tinggi

Tinggi adalah jarak terpendek antara satu titik dengan titik proyeksinya pada bidang horizontal atau bidang datar. Sedangkan yang dimaksud dengan panjang adalah jarak yang menghubungkan antara dua titik yang diukur menurut atau tidak menurut garis lurus (Endang, 1990 ).

Menurut Simon, H (1996) tinggi pohon merupakan parameter lain setelah diameter yang memiliki arti penting dalam penaksiran hasil hutan. Bersama diameter, tinggi pohon diperlukan untuk menaksir volume pohon.

Terdapat beberapa macam tinggi pohon yang dikenal dalam inventarisasi hutan, yaitu :

a. Tinggi total, yaitu tinggi dari pangkal pohon di permukaan tanah sampai puncak pohon.

b. Tinggi bebas cabang, yaitu tinggi pohon dari pangkal batang di permukaan tanah sampai cabang pertama untuk jenis daun lebar atau crow point untuk jenis konifer, yang membentuk tajuk.

c. Tinggi batang komersial, yaitu tinggi batang yang pada saat itu laku dijual dalam perdagangan.

d. Tinggi tunggak, yaitu tinggi pangkal pohon yang ditinggalkan pada waktu penebangan.

Menurut Pariadi (1979), mengemukakan tinggi adalah jarak terpendek antara suatu titik dengan titik proyeksinya pada bidang datar atau pada bidang

horizontal. Sebagai komponen untuk menentukan volume kayu, tinggi pohon dibedakan atas dua macam notasi yaitu:

a. Tinggi pohon seluruhnya (tinggi total), yaitu jarak antara titik puncak pohon dengan proyeksinya pada bidang datar atau horizontal.

Tinggi lepas dahan atau bebas cabang atau sampai batas permulaan tajuk yaitu jarak antara titik bebas cabang atau permulaan tajuk dengan proyeksinya pada bidang datar atau horizontal. Ada dua cara besaran yang perlu di perhatikan dalam konteks pengukuran tinggi yaitu tinggi dan panjang (SUHARLAN dan SOEDIONO, 1973) untuk dapat membedakanya, maka di coba memberikan pengertian secara defeinsi sebagai berikut:

a. Tinggi adalah jarak terpendek antara satu titik dengan peroyeksiya, bidang datar dan horizontal.

b. Panjang adalah jarak antara dua titik yang di ukur menurut atau tidak menurut garis lurus.

Sebagai komponen untuk menetukan volume kayu, tinggi pohon di bedakan atas beberapa macam notasi :

a. Tinggi pohon sebenarnya, yaitu jarak antara titik puncak pohon yang proyeksinya pada bidang horzontal.

b. Tinggi lepas dahan atau lepas cabang atu sam[ai permukaan tajuk, yaitu jarak anatara titik lepas cabang atau permulaan tajuk dengan proyeksinya paada bidang datar atau horizontal.

c. Tinggi batang komersil, yaitu tinngi batang yang saat itu laku dijual dalam perdagangan .

d. Tinggi tunggak, yaitu tinggi pangkal pohon yang ditinggalkan pada waktu penebangan, tinggi tungak ini berkisar antara 30-80 cm, tergantung nilai kayu, biaya transportasi dan permintaan.

Tinggi pohon dapat diukur jika masih berdiri. Tapi sering ditentukan sesudah ditebang ( ini lebih sukar, karna sukar menetukan puncaknya dan pangkalnya pun tidak bsah lurus karena percabangan )

Dalam hal ini pngukuran tinggi pohon yang telah di tebang harus diingat bahwa ini hanya benar jika pohon tersebut tadinya berdiri tegak lurus.

Menurut SUHARLAN dan SUDIONO (1973) kesalahan dalam pengukuran tinggi pohon berdasarkan sumber penyebabnya dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu:

a. Kesalahan alat, sumber utamanya yaitu pembagian skala alat, tingkat ketelitian alat dan kedudukan alat pada waktu mengukur

b. Kesalahan sipengukur dalam menggunakan alat pada waktu mengukur. c. Faktor lingkungan, misalnya pada kondisi fisik lapangan, topografi, cuaca

dan lain-lain.

d. Kesalahan karena keadaan pohonnya, misal tajuk pohon terlalu lebar serta pohon dalam keadaan miring

Beberapa alat ukur tinggi pohon menurut Pariadi (1979) di bedakan atas dua golongan yaitu :

a. Alat yang memerlukan pengukuran jarak antara lain abney level, forest service hysometer, fausmen, weise, spigel relascope biterlinch dan lain-lain.

b. Alat yang tidak memerlukan jarak yang antara lain christen hypsometer, walking stick dan lain-lain.

Kemudian menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan pengukuran tinggi pohon berdasarkan penyebabnya yang dibedakan:

a. Kesalahan alat

b. Kesalahan tenaga pengukur

c. Kesalahan keadaan pohon (obyek) yang diukur

d. Kesalahan faktor hujan, angin, topografi yang sulit dicapai dan sebagainya.

3. Alat Ukur Tinggi Pohon.

Gambar 2. Clinometer

Menurut Pariadi (1979), menjelaskan pula bahwa alat ukur tinggi pohon yang dapat dipergunakan dapat dibedakan menjadi dua golongan menurut bentuk dan teknik pemakaiannya, yaitu:

Alat ukur tinggi dengan Trigonometri prinsipnya adalah mengukur sudut lereng pada pembidikan ke pangkal dan puncak pohon terhadap bidang mendatar. Skala alat dapat ditentukan berdasarkan besarnya sudut, persen sudut, dalam bentuk tangen maupun dalam skala tinggi pohon. Jenis alat yang akan digunakan, clinometer.

4. Cara Pengukuran Tinggi Pohon dengan Clinometer

Gambar 3. Pengukuran Tinggi Pohon dengan Trigonometri atau Segitiga

Sebangun (Clinometer)

Tinggi pohon dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Untuk

Keterangan :

H = tinggi total hasil pengukuran %ht = bacaan pada tinggi total %hb = bacaan pada pangkal

%hp = bacaan pada ujung galah (Anonim 1999).

Menurut Anonim (1999) Metode yang digunakan merupakan metode trigonometri. Metode ini tidak menggunakan alat ukur yang mahal dan canggih, tidak menggunakan pengukuran jarak dan mudah dilakukan baik di hutan tanaman maupun di hutan alam. Variabel -variabel yang diukur dalam pengukuran tinggi adalah tinggi total (H), tinggi bebas cabang (hcp). Perhatikan bahwa posisi tongkat ukur harus di sisi pohon, posisi tongkat pada gambar di atas dimaksudkan untuk mempermudah pengertian saja.

5. Definisi Pengukuran Diameter

Diameter pohon adalah jarak antara dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Dalam pelaksanaan pengukuran pohon makin keatas semakin kecil (Pariadi. A, 1979).

Diameter pohon adalah panjang garis lurus yang melalui pusat penampang melintang pohon dan menghubungkan pohon dan menghubungkan dua titik yang terdapat pada garis lingkaran luar pohon (Bruce dan Schumacher, 1950 dalam Handayani, 2003). Diameter rataan adalah diameter rata-rata dari sejumlah pohon yang di ukur untuk mengetahui keadaan pertambahan diameter dari pohon-pohon dalam tegakan (Endang, 1990).

6. Alat Pengukuran Diameter

Menurut Anonim (1992), menyatakan bahwa dalam pengukuran diameter pohon maka kita akan menggunakan alat Phi band sebagai alat pendugaan diameter.

Pita Ukur Diameter atau disebut juga dengan Phiband yaitu alat yang berfungsi sebagai pengukur diameter.

Cara menggunakan Pita Ukur Diameter adalah sebagai berikut :

a. Pita diameter dililitkan pada batang pohon yang akan diukur diameternya.

b. Lilitan pita melingkar dan menempel pada batang pohon dengan posisi horizontal/tegak lurus terhadap batang pohon.

c. Diameter batang dapat dibaca pada skala diameter yang berimpit dengan titik nol.

7. Ketentuan Pengukuran Diameter Pohon

Ketentuan pengukuran pohon adalah berbanir dari 1.3 m di atas permukaan tanah maka pengukuran dilakukan pada 20 cm di atas banir. Diameter pohon diperlukan dalam penentuan volume, luas bidang dasar dan pendugaan umur pohon (Dirjen Kehutanan, 1976 dalam Handayani 2003).

Menurut Anonim (1991), disebutkan bahwa Luas bidang dasar (Lbds) suatu pohon adalah luas penampang melintang dari batang pohon tersebut pada setinggi 130 cm dari permukaan tanah.

Menurut Anonim (1992), menyatakan bahwa pengukuran diameter atau keliling batang setinggi dada dari permukaan tanah disepakati, tetapi setinggi dada untuk setiap bangsa punya kesepakatan masing-masing yang di sesuaikan dengan tinggi rata-rata dada masyarakat bangsa itu. Setinggi dada untuk pengukuran kayu berdiri di Indonesia disepakati setinggi 1,3 meter/130 cm dari permukaan tanah.

Menurut Endang (1990), menyatakan bahwa ada beberapa standar untuk ukuran pohon diameter tertentu yaitu :

a. Kondisi Pohon Berdiri

Gambar 5. Pengukuran Pohon Berdiri

Pengukuran dilakukan pada:

1) Pengukuran diameter atau keliling setinggi 1,30 m di dasarkan untuk pohon berdiri tegak pada permukaan tanah yang relatif datar.

2) Jika pohon berdiri miring, maka Letak pengukuran diameter (Lpd) dilakukan pada bagian miring batang di sebelah atasnya, sejauh 1,30 m dari permukaan tanah.

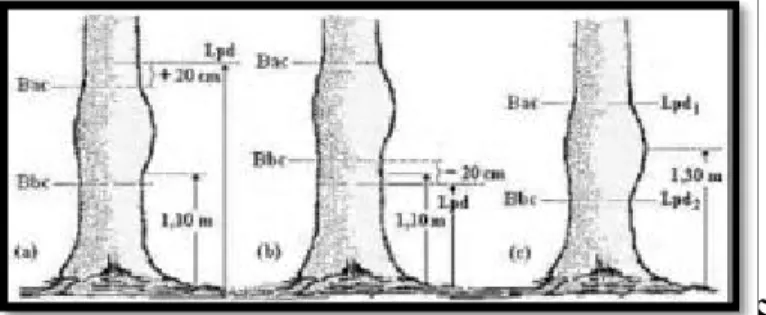

b. Kondisi Pohon Berbanir

Gambar 6. Pengukuran Pohon Berbanir

Pengukuran dilakukan pada:

1) Jika Batas ujung banir (Bub) kurang dari 110 cm, maka pengukuran (Lpd) dilakukan setinggi 1,30 m dari permukaan tanah.

2) Jika Bub tepat setinggi dari 110 cm, maka pengukurannya (Lpd) ditambah 20 cm di atas banir. Jadi Lpd-nya setinggi 1,30 m dari permukaan tanah.

3) Jika Bub-nya lebih tinggi dari 110 cm, maka pengukurannya (Lpd) ditambah 20 cm di atas banir. Jadi letak pengukurannya setinggi (Bub + 20 cm).

c. Kondisi Pohon Cacat

Gambar 7. Pengukuran Pohon Cacat

Pengukuran dilakukan pada:

1) Jika setinggi 110 cm melebihi Batas bawah cacat (Bbc), maka letak pengukurannya (Lpd) setinggi Batas atas cacat (Bac + 20) cm

2) Jika Bbc lebih tinggi dari 110 cm, maka letak pengukurannya setinggi (Bbc 20) cm.

3) Jika bagian tengah cacat lebih kurang setinggi 1,30 m dari permukaan tanah maka pengukurannya dilakukan setinggi Bbc (Lpd2) dan Bac (Lpd1). Sehingga hasil ukurannya (diameter atau keliling) adalah ukuran (Lpd1 + Lpd2) / 2.

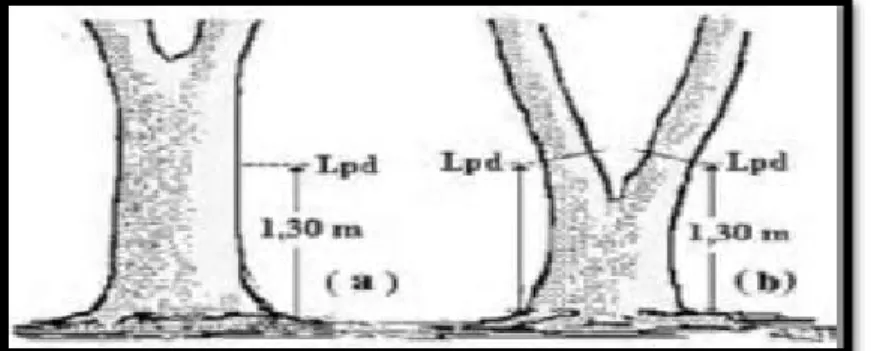

d. Kondisi Pohon Batang Bercabang Atau Menggarpu

Gambar 8. Pengukuran Batang Bercabang atau Menggarpu

Pengukuran dilakukan pada:

1) Jika tinggi 1,30 m maka pengukuran dilakukan tetap setinggi 1,30 m dari permukaan tanah.

2) Jika tinggi cacat kurang dari 1,10 m, maka Lpd-nya dilakukan pada kedua batang setinggi 1,30 m.

e. Kondisi Pohon Lahan Basah

Gambar 9. Pengukuran Pohon Lahan Basah

Pengukuran dilakukan pada:

1) Jenis Bruguiera spp yang dijadikan awal pengukuran bukan dari permukaan tanah, tapi pada bagian akarnya. Letak pengukurannya setinggi 1,30 m.

2) Untuk jenis Ceriops spp yang dijadikan awal pengukuran pada bagian akar yang berbatasan dengan air. Di samping adanya bagian-bagian akar yang berupa banir, maka ditinjau dulu berapa tinggi banir tersebut. Jika tinggi banir tersebut kurang dari 1,30 m, maka letak pengukuran dilak ukan setinggi 1,30 m dari batas bagian akar yang kena air.

3) Untuk jenis Rhizophora spp dilakukan pengukuran setinggi 20 cm dari ujung bagian akar teratas.

8. Penghitungan Volume Pohon

Volume pohon dengan mempertimbangkan angka bentuk digunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

V = Volume (m3) = 3,141592654

d2 = Diameter pohon (cm)2 h = Tinggi Total (m)

f = Nilai faktor bentuk = 0,7 (Direktorat Jendral Kehutanan, 1976)

9. Standar Deviasi

Standar deviasi salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok. Standar deviasi merupakan variasi sebaran data. semakin kecil nilai sebarannya berarti variasi nilai data makin sama, jika sebarannya bernilai 0, maka nilai semua datanya adalah sama sedangkan semakin besar nilai sebarannya berarti data semakin bervariasi.

Standar deviasi (Simpang Baku) merupakan suatu nilai untuk mengetahui penyimpangan nilai -nilai individu terhadap rata-rata. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1 ) ( 2 2 n n SB Keterangan :

SB = Standar Deviation (Simpang Baku) x = Jumlah Nilai Indvidu

X2 = Jumlah Individu yang dikuadratkan N = Jumlah Pohon

10. Koefisien variasi

Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data dari rata-rata hitungnya.

Fungsinya, untuk membandingkan variasi dari beberapa gugus data yang mempunyai satuan yang berbeda. Semakin kecil koefisien variasinya, maka data itu semakin homogen.

Mengingat ukuran dispersi absolut mudah menimbulkan kekaburan, maka sering digunakan ukuran dispersif relatif. Diantara berbagai macam ukuran dispersi relatif yang terkenal ialah yang bernama Coefficient Of Variation (koefisien variasi), yaitu persentasi standar deviation terhadap nilai rata-rata X dan untuk klasifikasi dari koefisien variasi (Becking, 1981) sebagai berikut:

C.V = 0 10 % (dikatakan kecil / seragam) C.V = 10 20 % (dikatakan sedang)

C.V = 20 30 % (dikatakan besar) C.V = > 30 % (dikatakan sangat besar) Rumus :

Keterangan :

CV = Coefficient Of Variation (koefisien Variasi) Sd = Standar Deviasi (Simpang Baku)

BAB III

METODE PENELITIAN A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS). Waktu yang digunakan dalam penelitian selama 2 (dua) bulan, dari tanggal 04 Februari sampai dengan 31 Maret 2016, yang meliputi situasi persiapan penelitian, pengumpulan data dan pengolahan data serta penyusunan Karya Ilmiah.

B. Alat dan Bahan 1. Alat

a. Alat tulis menulis, untuk mencatat hasil penelitian, b. Clinometer, untuk mengukur tinggi pohon,

c. Kalkulator, untuk menghitung hasil volume pohon. d. Phiband, untuk mengukur diameter pohon.

e. Parang, di gunakan untuk merintis jalan.

f. Galah, di gunakan sebagai alat pembanding tinggi pohon. g. Kamera digital, digunakan untuk dokumentasi lapangan. 2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) yang berumur 10 tahun dengan jarak tanam 6 m x 6 m. luas tanaman 1 ha, ditanam pada tanggal 31 Juli 2006 dengan jumlah tanaman 277 pohon.

C. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) yang dilakukan di Kebun Raya Unmul Samarinda sebagai berikut:

1. Orientasi lapangan

Orientasi lapangan dilakukan sebagai studi pendahulu yang tujuannya untuk menentukan sistem kerja dalam penelitian, serta memperoleh gambaran yang jelas tentang situasi dan kondisi areal penelitian.

2. Studi literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh pemahaman terhadap obyek yang akan diamati.

3. Perijinan administrasi

Penyelesaian administrasi dilakukan untuk permohonan ijin melaksanakan penelitian.

4. Persiapan alat

Mempersiapkan semua alat yang akan dibawa kelapangan. 5. Metode penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara sampling. Metode sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi. Cara Pengambilan data yang digunakan yaitu dengan cara sampling dan sampel dengan cara

acak. Intensitas sampling x 100 = 36%.

6. Penomoran pohon

Penomoran pohon dapat dilakukan dengan menggunakan label. Label dipasang pada pohon objek secara berurutan dari pohon ke 1 sampai dengan 277 dalam luasan 1 ha. Sesuai kuota yang ditentukan dan dipilih secara acak

sebanyak 100 pohon. Jadi pohon yang dilakukan pengukuran adalah pohon telah dipilih secara acak.

7. Pengambilan data

Dalam pengambilan data diameter alat yang digunakan yaitu phiband, sedangkan untuk pengukuran tinggi menggunakan alat clinometer dan galah (pole) 4 meter.

8. Memotret pohon

Memotret pohon yang dijadikan objek untuk dijadikan dokumentasi kegiatan penelitian.

D. Pengelolaan Data 3. Tinggi

Untuk menghitung tinggi dan volume pohon menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus Tinggi Pohon: Tt =

Keterangan: Tt : Tinggi total HT : H Top HP : H Pole HB : H Base 4 M : Tinggi galah/jalon 4. Volume

Untuk menghitung volume pohon menggunakan rumus: 2

Keterangan:

V = Volume (m3) = 3,141592654

d2 = Diameter pohon (cm2) h = Tinggi Total (m)

f = Nilai faktor bentuk = 0,7 (Direktorat Jendral Kehutanan, 1976)

5. Standar Deviasi (Simpang Baku)

Untuk menghitung Standar Deviasi (Simpang Baku) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1

)

(

2 2n

n

SB

Keterangan :SB = Standar Deviation (Simpang Baku) x = Jumlah Nilai Indvidu

X2 = Jumlah Individu yang dikuadratkan n = Jumlah Pohon

6. Koefisien Variasi

Untuk menhitung koevisien variasi menggunakan rumus sebagai berikut C.V = 0 10 % (dikatakan kecil / seragam)

C.V = 10 20 % (dikatakan sedang) C.V = 20 30 % (dikatakan besar) C.V = > 30 % (dikatakan sangat besar) Rumus :

Keterangan :

CV = Coefficient Of Variation (koefisien Variasi) Sd = Standar Deviasi (Simpang Baku)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil

Kebun Raya Unmul Samarinda (KRUS) merupakan areal hutan Pendidikan Lempake, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman yang semula merupakan kawasan dari areal konsensi HPH CV. Kayu Mahakam yang telah dieksploitasi secara tebang pilih (selective cutting). Rektor Universitas Mulawarman pada saat itu Ir. H. Sambas Wirakusumah. M.Sc. meminta salah satu areal dikawasan hijau seluas 300 ha kepada Ali Akbar Afloes selaku pemegang konsensi HPH CV. Kayu Mahakam untuk menjadi Hutan Pendidikan (Laboratorium Alam) Fakultas Kehutanan Unmul.Dalam perkembangan selanjutnya, 62 Hektar difungsikan sebagai fasilitas jalan, tempat hiburan danau buatan, fasilitas olahraga, tempat hiburan dan lainnya.

Adapun jenis-jenis kapur yang ada di KRUS yaitu diantaranya: 1. Kapur singkil (Dryobalanops aromatica Gaerth)

2. Kapur tanduk (Dryobalanops lanceolata Burck) 3. Kapur petanang (Dryobalanops oblongifolia Dyer) 4. Kapur keladan (Dryobalanops beccarii Dyer)

Hasil penelitian pengukuran tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) umur 10 tahun di Kebun Raya Unmul Samarinda, pengukuran tinggi menggunakan alat clinometer, sedangkan untuk pengukuran diameter dengan menggunakan alat phiband. Hasil pengukuran tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) tercantum pada Lampiran 1, sedangkan pada Lampiran 2 cara perhitungan tinggi, Lampiran 3 cara perhitungan volume, Lampiran 4 perhitungan rata-rata tinggi, diameter dan volume, Lampiran 5 Penghitungan

standar deviasi dan koefisien variasi, sedangkan pada Lampiran 6 dapat dilihat foto-foto dokumentasi lapangan.

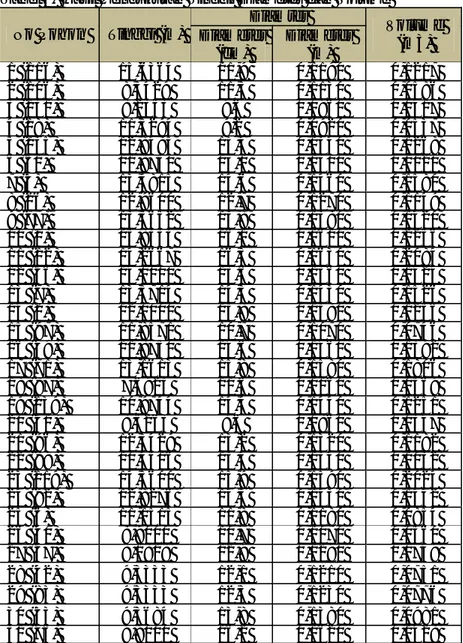

1. Hasil Pengukuran Tinggi, Diameter dan Volume

Hasil dari kegiatan penelitian pengukuran tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) umur 10 tahundi Kebun Raya Unmul Samarinda yaitu dapat dilihat pada tablel berikut :

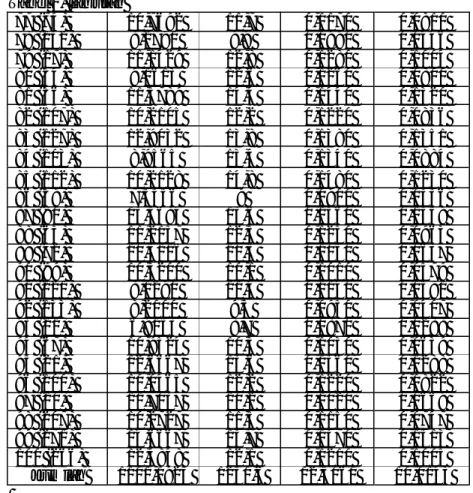

Tabel 1. Hasil Pengukuran Tinggi, Diameter dan Volume No Pohon Tinggi (m) Diamter Volume (m3) Diameter (cm) Diameter (m) 1 (116) 15,6364 11,9 0,1190 0,1217 2 (106) 8,3429 11,3 0,1130 0,0586 3 (131) 8,2353 9,6 0,0960 0,0417 4 (18) 11,5294 9,2 0,0920 0,0537 5 (135) 12,8485 13,4 0,1340 0,1268 6 (61) 11,8750 13,1 0,1310 0,1120 7 (5) 13,4815 14,6 0,1460 0,1580 8 (26) 12,9600 12,7 0,1270 0,1149 9 (77) 13,5652 13,8 0,1380 0,1420 10 (1) 15,8333 16,1 0,1610 0,2256 11 (12) 14,2667 16,3 0,1630 0,2084 12 (56) 14,0000 13,6 0,1360 0,1424 13 (7) 13,5714 14,3 0,1430 0,1526 14 (2) 12,0000 13,8 0,1380 0,1256 15 (97) 11,8571 10,7 0,1070 0,0746 16 (49) 11,8750 14,6 0,1460 0,1392 17 (71) 13,1613 15,8 0,1580 0,1806 18 (87) 7,6923 11,6 0,1160 0,0569 19 (139) 10,9744 14,4 0,1440 0,1251 20 (51) 8,5263 8,6 0,0860 0,0347 21 (96) 12,3429 13,2 0,1320 0,1182 22 (89) 10,4516 13,4 0,1340 0,1032 23 (119) 14,5600 15,9 0,1590 0,2024 24 (92) 12,8276 14,3 0,1430 0,1442 25 (6) 11,1515 11,8 0,1180 0,0854 26 (40) 8,9000 10,7 0,1070 0,0560 27 (37) 8,1818 12,9 0,1290 0,0749 28 (42) 9,3333 12,1 0,1210 0,0751 29 (83) 9,3333 12,3 0,1230 0,0776 30 (53) 9,3684 13,8 0,1380 0,0981 31 (76) 9,9000 16,2 0,1620 0,1428

Tabel 1. lanjutan 32 (8) 10,9333 15,2 0,1520 0,1389 33 (55) 10,1176 13,7 0,1370 0,1044 34 (18) 9,4545 11,5 0,1150 0,0687 35 (9) 13,2000 12,7 0,1270 0,1170 36 (16) 10,1622 11,4 0,1140 0,0726 37 (50) 13,6296 13,7 0,1370 0,1406 38 (64) 14,9231 15 0,1500 0,1846 39 (54) 12,7742 12,2 0,1220 0,1045 40 (66) 12,3077 11,5 0,1150 0,0895 41 (129) 11,5000 14,2 0,1420 0,1275 42 (122) 12,5517 14,1 0,1410 0,1372 43 (4) 10,1935 13,2 0,1320 0,0976 44 (102) 8,4545 7,5 0,0750 0,0261 45 (46) 11,7949 14,9 0,1490 0,1440 46 (44) 11,0270 16,4 0,1640 0,1631 47 (128) 11,5789 16,6 0,1660 0,1754 48 (25) 10,7317 14,8 0,1480 0,1292 49 (38) 10,3333 14,9 0,1490 0,1261 50 (3) 10,6364 13,3 0,1330 0,1034 51 (120) 11,7000 11,6 0,1160 0,0866 52 (14) 10,0541 10,1 0,1010 0,0564 53 (95) 10,1905 12,9 0,1290 0,0932 54 (125) 12,7111 14,5 0,1450 0,1469 55 (31) 11,7447 11 0,1100 0,0781 56 (143) 11,4000 15,1 0,1510 0,1429 57 (163) 9,6842 8,6 0,0860 0,0394 58 (145) 11,0698 10,5 0,1050 0,0671 59 (161) 7,9412 8,9 0,0890 0,0346 60 (137) 10,7451 11,7 0,1170 0,0809 61 (169) 9,4783 10,9 0,1090 0,0619 62 (185) 9,1200 9,4 0,0940 0,0443 63 (201) 10,5306 11,9 0,1190 0,0820 64 (174) 10,7234 13,4 0,1340 0,1059 65 (177) 8,6792 10,8 0,1080 0,0557 66 (187) 9,2000 11,8 0,1180 0,0704 67 (183) 9,3023 11,3 0,1130 0,0653 68 (172) 11,7714 13,3 0,1330 0,1145 69 (178) 11,2000 11,7 0,1170 0,0843 70 (181) 10,7143 10,9 0,1090 0,0700 71 (20) 10,6667 12,8 0,1280 0,0961 72 (173) 9,8605 12,8 0,1280 0,0888 73 (101) 10,8085 10,4 0,1040 0,0643 74 (275) 12,8485 15,3 0,1530 0,1654 75 (141) 10,6047 9,8 0,0980 0,0560 76 (104) 11,3333 11,9 0,1190 0,0882

Tabel 1. lanjutan 77 (74) 10,7692 11,7 0,1170 0,0810 78 (132) 8,2791 9,9 0,0990 0,0446 79 (17) 11,1429 12,8 0,1280 0,1004 80 (34) 9,1613 12,6 0,1260 0,0800 81 (36) 11,5789 14,4 0,1440 0,1320 82 (107) 10,2105 12,2 0,1220 0,0836 83 (127) 12,9032 13,8 0,1380 0,1351 84 (103) 8,9565 13,4 0,1340 0,0884 85 (112) 10,2128 14,8 0,1480 0,1230 86 (59) 7,5556 9 0,0900 0,0336 87 (80) 13,3684 13,6 0,1360 0,1359 88 (63) 11,2157 12,5 0,1250 0,0963 89 (72) 10,5116 10,5 0,1050 0,0637 90 (99) 10,3200 10,1 0,1010 0,0579 91 (121) 8,1290 11,4 0,1140 0,0581 92 (133) 8,2000 9,5 0,0950 0,0407 93 (11) 6,9153 8,7 0,0870 0,0288 94 (67) 10,9524 10,3 0,1030 0,0639 95 (21) 12,6667 13,6 0,1360 0,1288 96 (100) 10,0465 12,2 0,1220 0,0822 97 (10) 11,7037 10,2 0,1020 0,0669 98 (207) 10,2727 11,5 0,1150 0,0747 99 (271) 14,6667 13,7 0,1370 0,1513 100 (266) 12,4848 12,1 0,1210 0,1005 Jumlah 1101,1925 1250,6 12,5060 10,0143

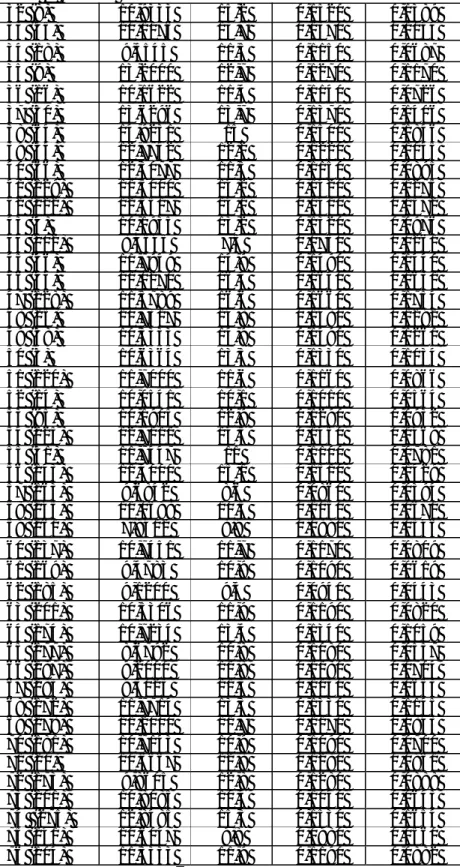

2. Hasil Pengolahan Data

Untuk menghitung rata-rata, standar deviasi beserta koefisien variasi dari data tinggi, diameter dan volume dapat menggunakan rumus berikut :

a. Rata-rata, =

b. Standar Deviasi (Simpangan Baku)

1

)

(

2 2n

n

SB

c.

Coefisien of varianceTabel 2. Hasil Pengolahan Data Tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth)

Nomor Data Tinggi

Maksimum Tinggi Minimum Rata-rata SB CV 1 Tinggi (m) 15,83 6,91 11,01 1,88 17,07 % 2 Diameter (cm) 16,6 7,5 12,5 2,03 16,24 % 3 Volume (m3) 0,22 0,02 0,10 0,04 40 % B. Pembahasan

Pada lokasi penelitian tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) banyak terdapat tumbuhan pengganggu atau gulma sehingga menghambat laju pertumbuhan tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) tersebut. Tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) yang tumbuh ditempat yang bersih lebih besar diameter dan tingginya dibandingkan dengan yang berada ditengah-tengah tumbuhan pengganggu atau gulma.

1. Tinggi

Tinggi tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) umur 10 tahun dilakukan sebanyak 100 pohon dengan jarak tanam 6 x 6 meter. Dari hasil pengukuran tinggi tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) didapatkan data tinggi rata rata 11,01 m. Untuk nilai minimum 6,91 m, nilai maksimum 15,83 m, standar deviasi 1,88 m, dan koefisien variasi 17,07% (sedang).

2. Diameter

Diameter tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) umur 10 tahun dilakukan sebanyak 100 pohon dengan jarak tanam 6 x 6 meter. Dari hasil pengukuran diameter tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth)

umur 10 tahun didapatkan diameter rata rata 12,5 cm Untuk nilai minimum 7,5 cm, nilai maksimum 16,6 cm, standar deviasi 2,03 cm dan koefisien variasi 16, 24% (sedang).

3. Volume

Volume tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) umur 10 tahun dilakukan sebanyak 100 pohon dengan jarak tanam 6 x 6 meter. Dari hasil pengukuran volume tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) didapatkan data volume rata-rata 0,10 m3. Untuk nilai minimum 0,02 m3 , nilai maksimum 0,22 m3 , standar deviasi 0,04 m3 dan koefisien variasi 40% (sangat besar).

3. Potensi

Potensi tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) umur 10 tahun yang berada di Kebun Raya Unmul Samarinda dalam luasan 1 ha dengan jarak tanam 6 m x 6 m berjumlah 277 pohon yang dimana menjadi sampel

sebanyak 100 pohon, sedangkan volume per pohonnya 0,10 m3 x 277 pohon = 27 m3/hektar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpilkan :

1. Didapatkan data tinggi rata-rata sebesar 11,01 m, tinggi minimum 6,91 m, tinggi maksimum 15,83 m, standar deviasi 1,88 m dan koefisien variasi sebesar 17,07%.

2. Didapatkan data diameter rata-rata 12,5 cm, diameter minimum 7,5 cm, diameter maksimum 16,6 cm, standar deviasi 2,03 cm dan koefisien variasi sebesar 16,24%.

3. Didapatkan data volume rata-rata 0,10 m3, volume minimum 0,02 m3, volume maksimum 0,22 m3, standar deviasi 0,04 m3 dan koefisien variasi sebesar 40%.

4. Potensi tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) umur 10 tahun dalam luasan 1 ha dengan jarak tanam 6 m x 6 m, didapatkan 27 m3/hektar.

B. Saran

1. Pada tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) harus dilakukan pemeliharaan (pembersihan) agar tanaman bisa tumbuh dengan baik.

2. Diharapkan ada penelitian lanjutan terhadap tanaman kapur (Dryobalanops aromatica Gaerth) di lokasi dan tanaman yang sama agar diketahui pertumbuhan riapnya.

Anonim, 1991. Pendugaan Luas Bidang Dasar (terhubung berkala https://www.google.com.

Anonim, 1992. Manual Kehutanan. Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta.

Anonim, 1999. Perhitungan dan Penentuan Volume Batang. IPB, Bogor, Indonesia.

Anonim, 2011. Pengertian dan Definisi Inventarisasi Hutan. http://pengertian-definisi.blogspot.co.id/2011/01/inventarisasi-hutan.html

Becking, W. R. 1981.Manual Of Forest Inventory Part Two.

Direktorat Jenderal Kehutanan, 1976.Vademecum Kehutanan Indonesia, Direktorat Jenderal Kehutanan. Departemen Pertanian.

Endang. Dkk, 1990. Manajemen Hutan. Departemen Pendidikan Kehutanan Cepu, Direksi Perum Perhutani Cepu.

Firdaus, 2012. Sejarah Mengenai Kebun Raya Unmul Samarinda (online) Tersedia: http//mauzanafirdaus.blogspot.com/2015/02/kebun Raya-Unmul-Samarinda.

Handayani, Laela. 2003. Penyusunan Tabel Volume Lokal Jenis Tegakan Rhizophora apicula dan Bruguira gymnorriza di Hutan Mangrove HPH. PT. Thai Rajvithi, Riau. Universitas Lancang Kuning. Pekanbaru

Harun Al Rasyid, Marfuah, H.Wijayakusumah, D. Hendarsyah, 1991 Vamikum Dipterocarpaseae. Jakarta.

Husch, B. 1987. Perencanaan Inventarisasi Hutan. UI Press. Jakarta. Pariadi, A. 1979. Ilmu Ukur Kayu. Lembaga Penelitian Bogor.

Plantamor 2012, hidup-sehat.com/tips/klasifikasi-cengkeh-dari-plantamo

Simon, H. 1996. Metode Inventore Hutan. Cetakan Kedua. Aditya Media. Jogjakarta

Soeharlan dan Soediono. 1973. Ilmu Ukur Kayu. Lembaga Penelitian Hutan Bogor, Obor Jakarta

Sula Guliamus, 2013. Pengukuran Tinggi dan Diameter Tanaman Kapur (Dryobalanops aromatica) di Kebun Raya Unmul Samarinda

Sutisna, U.Dkk, 1889. Pedomana Pengenalan Pohon Hutan Indonesia Yayasana Prosesa Bogor, Pusat Diktat Pegawai dan SDM Kehutanan Bogor.

Syaripudin, 2015. Inventarisasi Pohon Jati (Tectona grandis) di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

Wirakusumah,S. 2003. Dasar-dasar Ekologi bagi Populasi dan Komunitas UI Press. Jakarta.

Lampiran 1. Hasil Pengukuran Diameter, Penghitungan Tinggi dan Volume No

Pohon

Data Tinggi Diamter Volume

(m3) H.Top (%) H.Pole (%) H.Base (%) Tinggi (m) Diameter (cm) Diameter (m) 1 76 12 -10 15,6364 11,9 0,119 0,1217 2 51 13 -22 8,3429 11,3 0,113 0,0586 3 55 19 -15 8,2353 9,6 0,096 0,0417 4 72 8 -26 11,5294 9,2 0,092 0,0537 5 91 18 -15 12,8485 13,4 0,134 0,1268 6 83 20 -12 11,8750 13,1 0,131 0,1120 7 68 4 -23 13,4815 14,6 0,146 0,1580 8 68 12 -13 12,9600 12,7 0,127 0,1149 9 57 2 -21 13,5652 13,8 0,138 0,1420 10 67 -4 -28 15,8333 16,1 0,161 0,2256 11 79 2 -28 14,2667 16,3 0,163 0,2084 12 67 2 -24 14,0000 13,6 0,136 0,1424 13 72 5 -23 13,5714 14,3 0,143 0,1526 14 79 19 -11 12,0000 13,8 0,138 0,1256 15 73 18 -10 11,8571 10,7 0,107 0,0746 16 88 25 -7 11,8750 14,6 0,146 0,1392 17 92 21 -10 13,1613 15,8 0,158 0,1806 18 66 30 -9 7,6923 11,6 0,116 0,0569 19 102 34 -5 10,9744 14,4 0,144 0,1251 20 78 35 -3 8,5263 8,6 0,086 0,0347 21 104 31 -4 12,3429 13,2 0,132 0,1182 22 76 26 -5 10,4516 13,4 0,134 0,1032 23 82 16 -9 14,5600 15,9 0,159 0,2024 24 79 15 -14 12,8276 14,3 0,143 0,1442 25 80 21 -12 11,1515 11,8 0,118 0,0854 26 79 30 -10 8,9000 10,7 0,107 0,0560 27 76 30 -14 8,1818 12,9 0,129 0,0749 28 88 32 -10 9,3333 12,1 0,121 0,0751 29 69 25 -8 9,3333 12,3 0,123 0,0776 30 84 33 -5 9,3684 13,8 0,138 0,0981 31 93 34 -6 9,9000 16,2 0,162 0,1428 32 78 26 -4 10,9333 15,2 0,152 0,1389 33 79 27 -7 10,1176 13,7 0,137 0,1044 34 68 23 -10 9,4545 11,5 0,115 0,0687 35 96 27 -3 13,2000 12,7 0,127 0,1170 36 84 27 -10 10,1622 11,4 0,114 0,0726 37 78 13 -14 13,6296 13,7 0,137 0,1406 38 84 13 -13 14,9231 15 0,15 0,1846 39 84 16 -15 12,7742 12,2 0,122 0,1045

Lampiran 1. (Sambungan)

No Pohon

Data Tinggi Diamter

Volume (m3) H.Top (%) H.Pole (%) H.Base (%) Tinggi (m) Diameter (cm) Diameter (m) 40 104 23 -16 12,3077 11,5 0,115 0,0895 41 110 35 -5 11,5000 14,2 0,142 0,1275 42 86 24 -5 12,5517 14,1 0,141 0,1372 43 68 20 -11 10,1935 13,2 0,132 0,0976 44 80 31 -13 8,4545 7,5 0,075 0,0261 45 101 25 -14 11,7949 14,9 0,149 0,1440 46 89 24 -13 11,0270 16,4 0,164 0,1631 47 94 22 -16 11,5789 16,6 0,166 0,1754 48 94 25 -16 10,7317 14,8 0,148 0,1292 49 81 24 -12 10,3333 14,9 0,149 0,1261 50 102 29 -15 10,6364 13,3 0,133 0,1034 51 104 27 -13 11,7000 11,6 0,116 0,0866 52 80 24 -13 10,0541 10,1 0,101 0,0564 53 100 35 -7 10,1905 12,9 0,129 0,0932 54 130 32 -13 12,7111 14,5 0,145 0,1469 55 107 16 -31 11,7447 11 0,11 0,0781 56 89 15 -25 11,4000 15,1 0,151 0,1429 57 100 19 -38 9,6842 8,6 0,086 0,0394 58 94 18 -25 11,0698 10,5 0,105 0,0671 59 111 44 -24 7,9412 8,9 0,089 0,0346 60 108 22 -29 10,7451 11,7 0,117 0,0809 61 82 19 -27 9,4783 10,9 0,109 0,0619 62 90 26 -24 9,1200 9,4 0,094 0,0443 63 122 42 -7 10,5306 11,9 0,119 0,0820 64 118 39 -8 10,7234 13,4 0,134 0,1059 65 92 30 -23 8,6792 10,8 0,108 0,0557 66 90 25 -25 9,2000 11,8 0,118 0,0704 67 80 23 -20 9,3023 11,3 0,113 0,0653 68 78 10 -25 11,7714 13,3 0,133 0,1145 69 50 5 -20 11,2000 11,7 0,117 0,0843 70 65 18 -10 10,7143 10,9 0,109 0,0700 71 100 30 -12 10,6667 12,8 0,128 0,0961 72 95 32 -11 9,8605 12,8 0,128 0,0888 73 112 32 -15 10,8085 10,4 0,104 0,0643 74 93 20 -13 12,8485 15,3 0,153 0,1654 75 98 27 -16 10,6047 9,8 0,098 0,0560 76 95 18 -24 11,3333 11,9 0,119 0,0882 77 80 14 -25 16,7273 11,7 0,117 0,0810

Lampiran 1. (Sambungan)

No Pohon

Data Tinggi Diamter

Volume (m3) H.Top (%) H.Pole (%) H.Base (%) Tinggi (m) Diameter (cm) Diameter (m) 78 63 17 -26 8,2791 9,9 0,099 0,0446 79 105 30 -12 11,1429 12,8 0,128 0,1004 80 62 22 -9 9,1613 12,6 0,126 0,0800 81 92 20 -18 11,5789 14,4 0,144 0,1320 82 82 23 -15 10,2105 12,2 0,122 0,0836 83 96 27 -4 12,9032 13,8 0,138 0,1351 84 95 38 -8 8,9565 13,4 0,134 0,0884 85 108 35 -12 10,2128 14,8 0,148 0,1230 86 62 22 -23 7,5556 9 0,09 0,0336 87 99 10 -28 13,3684 13,6 0,136 0,1359 88 116 24 -27 11,2157 12,5 0,125 0,0963 89 92 22 -21 10,5116 10,5 0,105 0,0637 90 109 30 -20 10,3200 10,1 0,101 0,0579 91 50 18 -13 8,1290 11,4 0,114 0,0581 92 61 19 -21 8,2000 9,5 0,095 0,0407 93 75 32 -27 6,9153 8,7 0,087 0,0288 94 104 31 -11 10,9524 10,3 0,103 0,0639 95 115 24 -18 12,6667 13,6 0,136 0,1288 96 92 27 -16 10,0465 12,2 0,122 0,0822 97 70 18 -9 11,7037 10,2 0,102 0,0669 98 97 28 -16 10,2727 11,5 0,115 0,0747 99 118 22 -14 14,6667 13,7 0,137 0,1513 100 86 16 -17 12,4848 12,1 0,121 0,1005 Jumlah 1101,1925 1250,6 12,506 10,0143 Rata-rata = 11,0119 12,506 0,12506

Lampiran 2. Perhitungan Tinggi Pohon

Contoh Pohon Nomor 1

Htop (ht) = 76%

Hpole (hp) = 12%

Hbase (hb) = -10%

Rumus yang digunakan adalah:

Lampiran 3. Perhitungan Volume Perpohon

Contoh Pohon Nomor 1

Diameter = 11,9 cm = 0,119 m

Tinggi = 15,6 m Faktor bentuk = 0,7

= 3,1415926536

¼

= 0, 25Rumus volume yang digunakan adalah: 2 3

Lampiran 4. Perhitungan Rata-rata Tinggi, Diameter dan Volume

a. Rata-rata tinggi :

m

Jadi rata-rata tingginya yaitu 12,01 m b. Rata-rata diameter :

cm

Jadi rata-rata diameternya yaitu 12,506 cm

c. Rata-rata volume :

m

3Lampiran 5. Perhitungan Standar Deviasi dan Koefisien Variasi untuk data Tinggi, Diameter dan Volume

1. Standar Deviasi dan Koefisien Variasi data Tinggi :

=

= = 1,88 m

= x 100% = 17, 07%

2. Standar Deviasi dan Koefisien Variasi data Diameter :

=

= = 2,03 cm

= x 100% = 16, 24%

3. Standar Deviasi dan Koefisien Variasi data Volume :

=

= = 0,04 m3

Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Gambar 10. Wawancara dengan Kepala Pengelolah KRUS di Kantor Fahutan UNMUL Samarinda

Gambar 12. Penomoran Pohon

Gambar 14. Pengukuran Diameter Pohon