PENDAHULUAN

1.1.1. Kondisi Bencana Lumpur Panas di Sidoarjo

a. Aspek geologi (awal kejadian dan perkembangannya)

Semburan lumpur panas di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, berjarak sekitar 200 meter dari sumur pengeboran gas Banjar Panji 1 di Desa Renokenongo yang terjadi sejak tanggal 29 Mei 2006 telah berdampak sedemikian luas terhadap sendi-sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitarnya. Volume lumpur yang keluar ke permukaan meningkat dari sekitar

3

5.000 m /hari pada bulan Juni 2006 3

menjadi 50.000 m /hari menjelang akhir tahun 2006, dan terus meningkat menjadi

3

100.000 – 180.000 m /hari pada tahun 2007.

Semburan lumpur panas di

Sidoarjo seperti digambarkan di atas adalah merupakan fenomena geologi yang dikenal sebagai gunung lumpur (mud volcano), yakni keluarnya lumpur yang berasal dari lapisan bawah permukaan. Padatan lumpur yang keluar berasal dari formasi Kalibeng pada kedalaman sekitar antara 1.000 s/d 3.000 meter. Lumpur yang keluar di permukaan adalah campuran air, padatan, dan gas. Lumpur mempunyai temperatur sekitar 97° C di permukaan ketika diukur pada tahun 2006-2009.

Berbagai data laboratorium makin menguatkan bahwa fenomena semburan lumpur di Sidoarjo adalah fenomena GUNUNG LUMPUR, dan bukan fenomena underground blow out yang dikenal dalam perminyakan. Secara geologi daerah Sidoarjo terdapat lapisan-lapisan batuan sedimen yang cukup tebal, terdiri dari endapan delta dari sistem sedimentasi cekungan busur belakang (backarc basin). Pada umumnya terdapatnya sedimen pada sistem sedimentasi ini kaya akan kandungan hidrokarbon, sehingga mempunyai potensi dan prospek sumber daya minyak dan gas bumi.

1.1. Latar Belakang

PENDAHULUAN

1.1.1. Kondisi Bencana Lumpur Panas di Sidoarjo

a. Aspek geologi (awal kejadian dan perkembangannya)

Semburan lumpur panas di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, berjarak sekitar 200 meter dari sumur pengeboran gas Banjar Panji 1 di Desa Renokenongo yang terjadi sejak tanggal 29 Mei 2006 telah berdampak sedemikian luas terhadap sendi-sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitarnya. Volume lumpur yang keluar ke permukaan meningkat dari sekitar

3

5.000 m /hari pada bulan Juni 2006 3

menjadi 50.000 m /hari menjelang akhir tahun 2006, dan terus meningkat menjadi

3

100.000 – 180.000 m /hari pada tahun 2007.

Semburan lumpur panas di

Sidoarjo seperti digambarkan di atas adalah merupakan fenomena geologi yang dikenal sebagai gunung lumpur (mud volcano), yakni keluarnya lumpur yang berasal dari lapisan bawah permukaan. Padatan lumpur yang keluar berasal dari formasi Kalibeng pada kedalaman sekitar antara 1.000 s/d 3.000 meter. Lumpur yang keluar di permukaan adalah campuran air, padatan, dan gas. Lumpur mempunyai temperatur sekitar 97° C di permukaan ketika diukur pada tahun 2006-2009.

Berbagai data laboratorium makin menguatkan bahwa fenomena semburan lumpur di Sidoarjo adalah fenomena GUNUNG LUMPUR, dan bukan fenomena underground blow out yang dikenal dalam perminyakan. Secara geologi daerah Sidoarjo terdapat lapisan-lapisan batuan sedimen yang cukup tebal, terdiri dari endapan delta dari sistem sedimentasi cekungan busur belakang (backarc basin). Pada umumnya terdapatnya sedimen pada sistem sedimentasi ini kaya akan kandungan hidrokarbon, sehingga mempunyai potensi dan prospek sumber daya minyak dan gas bumi.

1.1. Latar Belakang

Batuan di daerah Sidoarjo disusun oleh lapisan batuan sedimen yang terdiri dari batulanau, batulempung, batuserpih, batupasir dan batugamping. Umur batuan sedimen tersebut berkisar antara Miosen Awal hingga Resen. Batuan-batuan ini diendapakan di dalam 'eliosional basin', yaitu cekungan yang sangat dalam dimana formasi-formasi batuan sedimen diendapkan secara cepat (high sedimentation rate) dan tertekan secara kuat, sehingga membentuk formasi-formasi batuan bertekanan tinggi (over pressured rock formations). Tidak heran dalam cekungan endapan seperti ini muncul struktur-struktur diapir.

Struktur-struktur diapir lazim dijumpai di zona depresi yang tertekan secara kuat baik secara tektonik maupun secara sedimentasi. Zona depresi ini dijumpai di bagian utara Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Formasi-formasi batuan di daerah Sidoarjo secara geologi regional termasuk ke dalam zona depresi Kendeng, yang memanjang dari bagian tengah Jawa Tengah hingga bagian timur Jawa Timur. Pada zona depresi ini terbentuk beberapa antiklinorium, dan salah satunya adalah antiklinorium Ngelam – Watudakon, yang melalui lokasi semburan lumpur.

Antiklinorium-antiklinorium tersebut dipotong oleh struktur kekar dan sesar yang terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik. Secara regional, sistem tektonik Jawa Timur dipengaruhi oleh lempeng tektonik Indo-Australia yang bertumbukan dengan lempeng tektonik Eurasia. Lempeng tektonik Indo-Australia melesak masuk ke bawah lempeng tektonik Eurasia. Sebagai hasilnya terbentuk zona subduksi (subduction

zone), yang juga merupakan pusat gempa, di bagian selatan Jawa Timur. Pergerakan ini

diperkirakan sebesar 7 cm/tahun, yaitu lempeng Australia, yang berada di selatan, bergerak ke arah utara, sedangkan lempeng Eurasia di utara bergerak ke arah selatan.

Zona “Bogor-Kendeng”

Kondisi geologi dan pergerakan lempeng tektonik ini merupakan potensi yang sangat mendukung terhadap terjadinya erupsi lumpur panas di Sidoarjo. Ternyata fenomena erupsi lumpur seperti di Sidoarjo ini bukan yang pertama kali terjadi di sekitar Jawa Timur. Catatan sejarah menunjukkan bahwa fenomena erupsi lumpur telah terjadi sejak jaman kerajaan Jenggala dan Majapahit. Kerajaan di sekitar Jawa Timur ini berlokasi di ujung delta Brantas purba, di mana lokasi semburan lumpur panas di Sidoarjo yang sekarang berada. Fakta sejarah tersebut juga mempunyai analogi kejadiannya yang mirip dengan semburan lumpur di Sidoarjo yang sekarang.

Sisa-sisa gunung lumpur hasil erupsi lumpur dari jaman Kerajaan Majapahit masih dapat ditemukan di sekitar Bandara Juanda, Dusun Kalang Anyar. Ke arah utara dari Kalang Anyar, terdapat jejak gunung lumpur Gunung Anyar. Kedua jejak gunung lumpur ini membentuk kelurusan berarah Timur Laut – Barat Daya dengan lokasi semburan lumpur panas di Porong - Sidoarjo. Ternyata di Bangkalan, Pulau Madura, juga ditemukan jejak gunung lumpur. Jika jejak-jejak gunung lumpur ini ditarik garis dari Timur Laut ke Barat Daya hingga melewati Porong akan membentuk kelurusan yang berhimpitan dengan zona Sesar Watukosek.

Batuan di daerah Sidoarjo disusun oleh lapisan batuan sedimen yang terdiri dari batulanau, batulempung, batuserpih, batupasir dan batugamping. Umur batuan sedimen tersebut berkisar antara Miosen Awal hingga Resen. Batuan-batuan ini diendapakan di dalam 'eliosional basin', yaitu cekungan yang sangat dalam dimana formasi-formasi batuan sedimen diendapkan secara cepat (high sedimentation rate) dan tertekan secara kuat, sehingga membentuk formasi-formasi batuan bertekanan tinggi (over pressured rock formations). Tidak heran dalam cekungan endapan seperti ini muncul struktur-struktur diapir.

Struktur-struktur diapir lazim dijumpai di zona depresi yang tertekan secara kuat baik secara tektonik maupun secara sedimentasi. Zona depresi ini dijumpai di bagian utara Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Formasi-formasi batuan di daerah Sidoarjo secara geologi regional termasuk ke dalam zona depresi Kendeng, yang memanjang dari bagian tengah Jawa Tengah hingga bagian timur Jawa Timur. Pada zona depresi ini terbentuk beberapa antiklinorium, dan salah satunya adalah antiklinorium Ngelam – Watudakon, yang melalui lokasi semburan lumpur.

Antiklinorium-antiklinorium tersebut dipotong oleh struktur kekar dan sesar yang terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik. Secara regional, sistem tektonik Jawa Timur dipengaruhi oleh lempeng tektonik Indo-Australia yang bertumbukan dengan lempeng tektonik Eurasia. Lempeng tektonik Indo-Australia melesak masuk ke bawah lempeng tektonik Eurasia. Sebagai hasilnya terbentuk zona subduksi (subduction

zone), yang juga merupakan pusat gempa, di bagian selatan Jawa Timur. Pergerakan ini

diperkirakan sebesar 7 cm/tahun, yaitu lempeng Australia, yang berada di selatan, bergerak ke arah utara, sedangkan lempeng Eurasia di utara bergerak ke arah selatan.

Zona “Bogor-Kendeng”

Kondisi geologi dan pergerakan lempeng tektonik ini merupakan potensi yang sangat mendukung terhadap terjadinya erupsi lumpur panas di Sidoarjo. Ternyata fenomena erupsi lumpur seperti di Sidoarjo ini bukan yang pertama kali terjadi di sekitar Jawa Timur. Catatan sejarah menunjukkan bahwa fenomena erupsi lumpur telah terjadi sejak jaman kerajaan Jenggala dan Majapahit. Kerajaan di sekitar Jawa Timur ini berlokasi di ujung delta Brantas purba, di mana lokasi semburan lumpur panas di Sidoarjo yang sekarang berada. Fakta sejarah tersebut juga mempunyai analogi kejadiannya yang mirip dengan semburan lumpur di Sidoarjo yang sekarang.

Sisa-sisa gunung lumpur hasil erupsi lumpur dari jaman Kerajaan Majapahit masih dapat ditemukan di sekitar Bandara Juanda, Dusun Kalang Anyar. Ke arah utara dari Kalang Anyar, terdapat jejak gunung lumpur Gunung Anyar. Kedua jejak gunung lumpur ini membentuk kelurusan berarah Timur Laut – Barat Daya dengan lokasi semburan lumpur panas di Porong - Sidoarjo. Ternyata di Bangkalan, Pulau Madura, juga ditemukan jejak gunung lumpur. Jika jejak-jejak gunung lumpur ini ditarik garis dari Timur Laut ke Barat Daya hingga melewati Porong akan membentuk kelurusan yang berhimpitan dengan zona Sesar Watukosek.

Akan tetapi yang membedakan gunung lumpur di Sidoarjo dengan gunung lumpur lainnya, baik yang ada di Jawa Timur maupun yang ada di dunia, adalah yang pertama suhu semburan sangat tinggi, yaitu sekitar 1000 C di permukaan dekat dengan pusat semburan. Suhu lumpur yang tinggi tersebut memang belum pernah dijumpai di dunia. Kebanyakan semburan yang ada di dunia mempunyai suhu kamar (<400 C). Yang kedua adalah lumpur sangat kental, sehingga sulit untuk begerak secara gravitasi. Komposisi lumpur adalah mineral lempung smectite yang kaya akan mineral silikat. Yang ketiga adalah semburan lumpur di Sidoarjo diikuti oleh deformasi geologi yang aktif. Yang keempat adalah secara dimensi, baik semburan maupun dampak semburannya adalah sangat besar. Hal ini terutama semburan lumpur di Sidoarjo terjadi di tengah kota atau di pemukiman penduduk.

Luapan Lumpur dari pusat semburan kondisi tahun 2008 Foto Udara Mud Volcano Lusi, Pebruari 2011

Peristiwa keluarnya material bawah permukaan secara besar-besaran dan dalam waktu lama seperti telah diterangkan di atas, menyebabkan kondisi batuan di bawah permukaan mengalami perubahan sifat, yaitu berkurangnya rapat massa formasi batuan sumber material padatan. Hal ini meningkatkan kerentanan formasi batuan tersebut untuk terjadinya penurunan (amblesan/subsidence). Amblesan ini memiliki tingkat penurunan yang bervariasi sesuai jarak terhadap pusat semburan. Di pusat semburan amblesan mencapai 20 cm per hari, namun pernah terjadi sampai 300 cm. Di samping itu, rumah-rumah dengan radius 1.000 meter mengalami proses ambles yang mengarah ke pusat semburan, dan juga tanggul pengaman lumpur yang dibangun di Peta Area Terdampak.

Amblesan masih terus berlangsung, dan telah memberikan dampak luas bagi wilayah setempat. Amblesan tanah tersebut tidak pernah disadari di periode awal semburan terjadi, sekitar akhir Mei 2006. Saat itu semua orang berfikir bahwa semburan hanya sebuah kondisi biasa dari sebuah pelepasan tekanan dari bawah permukaan yang biasanya terjadi di daerah batuan yang mengandung hidrokarbon. Sehingga konsep penanganannya adalah pelepasan tekanan dengan memberi jalan sebanyak-banyak untuk pelepasan tekanan tersebut. Konsep ini diterapkan dengan melakukan pemboran pelepas tekanan dari beberapa titik di sekitar pusat semburan. Tapi ternyata konsep ini tidak berhasil, karena justru amblesan, dan yang lebih membuat pemboran ini tidak berhasil adalah terjadi pergeseran horizontal dari formasi batuan. Pergerakan horizontal dari formasi batuan mengakibatkan patahnya pipa pemboran pelepas tekanan. Pemboran pelepas tekanan ini dicoba dua kali, namun keduanya tetap tidak berhasil.

Akan tetapi yang membedakan gunung lumpur di Sidoarjo dengan gunung lumpur lainnya, baik yang ada di Jawa Timur maupun yang ada di dunia, adalah yang pertama suhu semburan sangat tinggi, yaitu sekitar 1000 C di permukaan dekat dengan pusat semburan. Suhu lumpur yang tinggi tersebut memang belum pernah dijumpai di dunia. Kebanyakan semburan yang ada di dunia mempunyai suhu kamar (<400 C). Yang kedua adalah lumpur sangat kental, sehingga sulit untuk begerak secara gravitasi. Komposisi lumpur adalah mineral lempung smectite yang kaya akan mineral silikat. Yang ketiga adalah semburan lumpur di Sidoarjo diikuti oleh deformasi geologi yang aktif. Yang keempat adalah secara dimensi, baik semburan maupun dampak semburannya adalah sangat besar. Hal ini terutama semburan lumpur di Sidoarjo terjadi di tengah kota atau di pemukiman penduduk.

Luapan Lumpur dari pusat semburan kondisi tahun 2008 Foto Udara Mud Volcano Lusi, Pebruari 2011

Peristiwa keluarnya material bawah permukaan secara besar-besaran dan dalam waktu lama seperti telah diterangkan di atas, menyebabkan kondisi batuan di bawah permukaan mengalami perubahan sifat, yaitu berkurangnya rapat massa formasi batuan sumber material padatan. Hal ini meningkatkan kerentanan formasi batuan tersebut untuk terjadinya penurunan (amblesan/subsidence). Amblesan ini memiliki tingkat penurunan yang bervariasi sesuai jarak terhadap pusat semburan. Di pusat semburan amblesan mencapai 20 cm per hari, namun pernah terjadi sampai 300 cm. Di samping itu, rumah-rumah dengan radius 1.000 meter mengalami proses ambles yang mengarah ke pusat semburan, dan juga tanggul pengaman lumpur yang dibangun di Peta Area Terdampak.

Amblesan masih terus berlangsung, dan telah memberikan dampak luas bagi wilayah setempat. Amblesan tanah tersebut tidak pernah disadari di periode awal semburan terjadi, sekitar akhir Mei 2006. Saat itu semua orang berfikir bahwa semburan hanya sebuah kondisi biasa dari sebuah pelepasan tekanan dari bawah permukaan yang biasanya terjadi di daerah batuan yang mengandung hidrokarbon. Sehingga konsep penanganannya adalah pelepasan tekanan dengan memberi jalan sebanyak-banyak untuk pelepasan tekanan tersebut. Konsep ini diterapkan dengan melakukan pemboran pelepas tekanan dari beberapa titik di sekitar pusat semburan. Tapi ternyata konsep ini tidak berhasil, karena justru amblesan, dan yang lebih membuat pemboran ini tidak berhasil adalah terjadi pergeseran horizontal dari formasi batuan. Pergerakan horizontal dari formasi batuan mengakibatkan patahnya pipa pemboran pelepas tekanan. Pemboran pelepas tekanan ini dicoba dua kali, namun keduanya tetap tidak berhasil.

Adanya deformasi geologi tersebut di atas juga telah memotong kantong-kantong gas yang terjebak di bawah permukaan tanah, sehingga gas mendapatkan jalan keluar untuk terlepas ke permukaan yang disebut bubble (bualan). Di sisi barat dan selatan dari pusat semburan (desa Siring Barat, Jatirejo, dan Mindi) muncul banyak bubble yang umumnya disertai air dengan tekanan rendah, namun ada juga yang mencapai 15 (lima belas) meter. Kandungan gas yang ke luar dominan berupa gas methane yang memiliki sifat mudah terbakar, di samping itu juga gas aromatik yang berbahaya terhadap kesehatan. Kondisi ini menyebabkan wilayah permukiman tersebut dinilai sebagai tidak layak huni dan warga menuntut untuk dimasukkan dalam Peta Area Terdampak.

Fenomena semburan lumpur panas di Sidoarjo tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk bencana baru, karena belum pernah terjadi sebelumnya. Ada dua faktor yang membedakan dengan bencana yang sudah pernah terjadi di dunia, yaitu (1) sumber bencana yang tidak jelas kapan akan berhenti, dan (2) pandangan bahwa semburan lumpur tersebut termasuk kategori bencana alam atau non alam. Kedua hal ini menjadikan kontroversi yang berkepanjangan dan hingga kini belum ada penetapan fenomena tersebut sebagai bencana. Perbedaan cara pandangpun tetap berkembang.

Di sisi lain ada yang berpandangan bahwa hal tersebut adalah bukan bencana gagal teknologi, akan tetapi dinyatakan sebagai gunung lumpur yang tidak mungkin untuk ditutup. Kontroversi ini menimbulkan polemik berkepanjangan. Polemik ini membuat warga terdampak bingung, panik, marah, dan jengkel. Semua bentuk tekanan psikologis yang dialami warga terdampak ini ditumpahkan ke PT Lapindo Brantas dan pemerintah (Bapel BPLS) yang dianggap lambat dalam penanganannya. Kondisi kegoncangan psikologis ini semakin memuncak dengan adanya ledakan pipa gas milik PT Pertamina yang melintas di atas wilayah terdampak pada tanggal 22 November 2006 yang mengubah kondisi kebencanaan menjadi lebih parah.

Kondisi geologi dan catatan sejarah di atas memberikan sebuah gambaran terhadap fenomena semburan lumpur panas, yang telah menimbulkan suatu bencana geologi sehingga telah memberikan dampak yang luar biasa bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitar Porong - Sidoarjo. Fenomena gunung lumpur yang diikuti oleh fenomena-fenomena geologis lainnya berpotensi menimbulkan ancaman, sehingga menyebabkan pada beberapa wilayah menjadi rawan bencana karena muncul pada wilayah permukiman dan fasilitas umum. Fenomena-fenomena tersebut antara lain :

Bubble Terbakar di Pemukiman Penduduk

a. Deformasi geologi.

b. Semburan gas metan dan atau gas lainnya dalam bentuk

bubbles.

c. Pencemaran air tanah. d. Pergerakan horizontal.

Semburan sampai saat ini masing berlangsung walaupun volume lumpur tidak seperti awal kejadian di tahun 2006-2007. Saat ini volume semburan diperhitungkan kurang dari 10.000 m3/hari. Intensitas semburan menunjukkan tingkah laku freatik, yaitu semburan tidak kontinyu dalam intensitas tinggi. Loncatan semburan kadang-kadang mencapai 5 m, tapi seringkali hanya 1-2 m saja. Kondisi ini diyakini telah melampaui fase puncak, bahkan fase rendah, sehingga sekarang semburan menunjukkan menuju fase istirahat. Fase semburan ini bukan berarti semburan berhenti, tapi secara intensitas semburan telah jauh berkurang dari semburan pada awal kejadian.

Kondisi suhu lumpur saat ini (akhir 2010) sudah jauh berubah dan sudah jauh 0

menurun, yaitu sekitar 40-60 C. Begitu juga viskositas lumpur sudah berubah, lumpur sudah jauh lebih encer dibandingkan dengan sebelumnya. Semburan sekarang didominasi oleh air dengan proporsi air dengan padatan adalah sekitar 70% : 30%.

Meskipun volume semburan pada akhir tahun 2010 telah jauh berkurang, dan proporsi kandungan padatan lumpur dengan air juga telah berubah, namun terdapat fenomena geologi lain yang perlu untuk terus dicermati dan diwaspadai yaitu naiknya elevasi kolam lumpur secara keseluruhan, baik pada permukaan yang berbatasan dengan tanggul, dan khususnya pada permukaan di sekitar pusat semburan. Pada awal bulan Januari 2011 elevasi daerah sekitar permukaan pusat semburan telah mencapai elevasi + 14.350, sementara pengukuran pada September 2010 elevasi di sekitar pusat semburan masih menunjukkan pada elevasi + 13.836, dengan radius sekitar 100 m dari pusat semburan. Dengan kondisi tersebut, gunung lumpur menjadi semakin tinggi dan dapat menimbulkan bahaya longsor/lahar gunung lumpur bilamana titik kritis kelerengan gunung lumpur telah dilampaui dan dipicu oleh adanya air hujan yang membebani lereng gunung lumpur. Fenomena ini menunjukan, meskipun semburan

3

lumpur pada puncak gunung lumpur sudah mengecil ± 10.000 m /hari, namun massa lumpur yang mendesak permukaan lumpur sehingga menggelembungkan badan gunung lumpur dan menambah tinggi permukaan pusat semburan, masih cukup besar dan tidak terlihat dengan mata telanjang. Dengan naiknya elevasi permukaan gunung lumpur menunjukkan bahwa volume lumpur yang keluar dari perut bumi masih besar, dan tertampung di kolam lumpur terus bertambah, meskipun volume yang keluar dari pusat semburan menampakkan jumlah yang cenderung menurun.

Semburan saat volume besar (Oktober 2009) dan saat volume berkurang (Agustus 2010)

Adanya deformasi geologi tersebut di atas juga telah memotong kantong-kantong gas yang terjebak di bawah permukaan tanah, sehingga gas mendapatkan jalan keluar untuk terlepas ke permukaan yang disebut bubble (bualan). Di sisi barat dan selatan dari pusat semburan (desa Siring Barat, Jatirejo, dan Mindi) muncul banyak bubble yang umumnya disertai air dengan tekanan rendah, namun ada juga yang mencapai 15 (lima belas) meter. Kandungan gas yang ke luar dominan berupa gas methane yang memiliki sifat mudah terbakar, di samping itu juga gas aromatik yang berbahaya terhadap kesehatan. Kondisi ini menyebabkan wilayah permukiman tersebut dinilai sebagai tidak layak huni dan warga menuntut untuk dimasukkan dalam Peta Area Terdampak.

Fenomena semburan lumpur panas di Sidoarjo tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk bencana baru, karena belum pernah terjadi sebelumnya. Ada dua faktor yang membedakan dengan bencana yang sudah pernah terjadi di dunia, yaitu (1) sumber bencana yang tidak jelas kapan akan berhenti, dan (2) pandangan bahwa semburan lumpur tersebut termasuk kategori bencana alam atau non alam. Kedua hal ini menjadikan kontroversi yang berkepanjangan dan hingga kini belum ada penetapan fenomena tersebut sebagai bencana. Perbedaan cara pandangpun tetap berkembang.

Di sisi lain ada yang berpandangan bahwa hal tersebut adalah bukan bencana gagal teknologi, akan tetapi dinyatakan sebagai gunung lumpur yang tidak mungkin untuk ditutup. Kontroversi ini menimbulkan polemik berkepanjangan. Polemik ini membuat warga terdampak bingung, panik, marah, dan jengkel. Semua bentuk tekanan psikologis yang dialami warga terdampak ini ditumpahkan ke PT Lapindo Brantas dan pemerintah (Bapel BPLS) yang dianggap lambat dalam penanganannya. Kondisi kegoncangan psikologis ini semakin memuncak dengan adanya ledakan pipa gas milik PT Pertamina yang melintas di atas wilayah terdampak pada tanggal 22 November 2006 yang mengubah kondisi kebencanaan menjadi lebih parah.

Kondisi geologi dan catatan sejarah di atas memberikan sebuah gambaran terhadap fenomena semburan lumpur panas, yang telah menimbulkan suatu bencana geologi sehingga telah memberikan dampak yang luar biasa bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitar Porong - Sidoarjo. Fenomena gunung lumpur yang diikuti oleh fenomena-fenomena geologis lainnya berpotensi menimbulkan ancaman, sehingga menyebabkan pada beberapa wilayah menjadi rawan bencana karena muncul pada wilayah permukiman dan fasilitas umum. Fenomena-fenomena tersebut antara lain :

Bubble Terbakar di Pemukiman Penduduk

a. Deformasi geologi.

b. Semburan gas metan dan atau gas lainnya dalam bentuk

bubbles.

c. Pencemaran air tanah. d. Pergerakan horizontal.

Semburan sampai saat ini masing berlangsung walaupun volume lumpur tidak seperti awal kejadian di tahun 2006-2007. Saat ini volume semburan diperhitungkan kurang dari 10.000 m3/hari. Intensitas semburan menunjukkan tingkah laku freatik, yaitu semburan tidak kontinyu dalam intensitas tinggi. Loncatan semburan kadang-kadang mencapai 5 m, tapi seringkali hanya 1-2 m saja. Kondisi ini diyakini telah melampaui fase puncak, bahkan fase rendah, sehingga sekarang semburan menunjukkan menuju fase istirahat. Fase semburan ini bukan berarti semburan berhenti, tapi secara intensitas semburan telah jauh berkurang dari semburan pada awal kejadian.

Kondisi suhu lumpur saat ini (akhir 2010) sudah jauh berubah dan sudah jauh 0

menurun, yaitu sekitar 40-60 C. Begitu juga viskositas lumpur sudah berubah, lumpur sudah jauh lebih encer dibandingkan dengan sebelumnya. Semburan sekarang didominasi oleh air dengan proporsi air dengan padatan adalah sekitar 70% : 30%.

Meskipun volume semburan pada akhir tahun 2010 telah jauh berkurang, dan proporsi kandungan padatan lumpur dengan air juga telah berubah, namun terdapat fenomena geologi lain yang perlu untuk terus dicermati dan diwaspadai yaitu naiknya elevasi kolam lumpur secara keseluruhan, baik pada permukaan yang berbatasan dengan tanggul, dan khususnya pada permukaan di sekitar pusat semburan. Pada awal bulan Januari 2011 elevasi daerah sekitar permukaan pusat semburan telah mencapai elevasi + 14.350, sementara pengukuran pada September 2010 elevasi di sekitar pusat semburan masih menunjukkan pada elevasi + 13.836, dengan radius sekitar 100 m dari pusat semburan. Dengan kondisi tersebut, gunung lumpur menjadi semakin tinggi dan dapat menimbulkan bahaya longsor/lahar gunung lumpur bilamana titik kritis kelerengan gunung lumpur telah dilampaui dan dipicu oleh adanya air hujan yang membebani lereng gunung lumpur. Fenomena ini menunjukan, meskipun semburan

3

lumpur pada puncak gunung lumpur sudah mengecil ± 10.000 m /hari, namun massa lumpur yang mendesak permukaan lumpur sehingga menggelembungkan badan gunung lumpur dan menambah tinggi permukaan pusat semburan, masih cukup besar dan tidak terlihat dengan mata telanjang. Dengan naiknya elevasi permukaan gunung lumpur menunjukkan bahwa volume lumpur yang keluar dari perut bumi masih besar, dan tertampung di kolam lumpur terus bertambah, meskipun volume yang keluar dari pusat semburan menampakkan jumlah yang cenderung menurun.

Semburan saat volume besar (Oktober 2009) dan saat volume berkurang (Agustus 2010)

Bahaya akibat longsor gunung lumpur adalah tergesernya massa lumpur mendesak tanggul yang membatasi kolam lumpur, hal ini dapat terlihat pada titik P71 – P70 di utara, titik P21A – P10D dibagian barat dan P80 di selatan. Menurut pengamatan, dalam tahun 2010 peristiwa longsornya lereng gunung lumpur telah terjadi sebanyak 18 kali dan mengakibatkan 2 (dua) buah kapal keruk di lokasi P43 terdesak material lumpur sejauh 100 m menuju P43 - P80 dan 2 (dua) buah kapal keruk di lokasi P25, sehingga perlu pembenahan sistem ± 3 minggu.

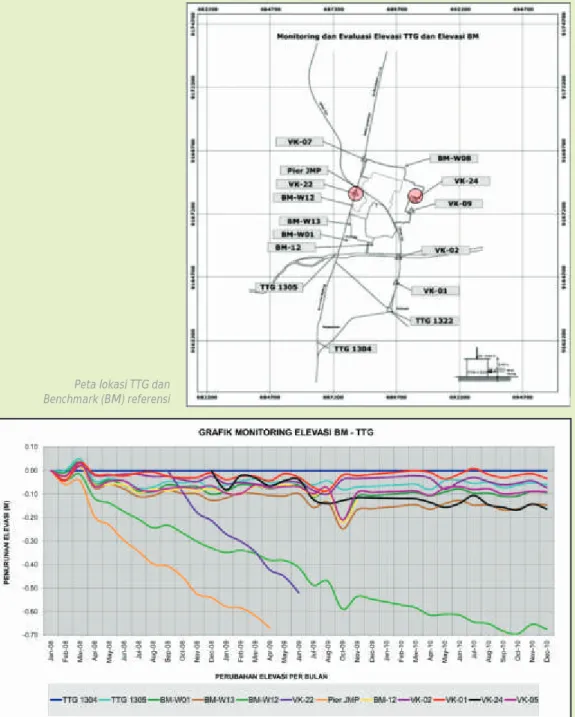

Seperti telah diterangkan sebelumnya, fenomena geologi lainnya menyusul terjadinya semburan lumpur adalah deformasi geologi. Fenomena geologi ini adalah pergerakan formasi batuan secara lateral dan horizontal. Dampak dari deformasi geologi adalah retakan yang terjadi di permukaan yang kemudian diikuti oleh tembusan gas dan air di dalam maupun luar Peta Area Terdampak. Fenomena deformasi geologi ini menjadi kendala utama secara teknis dalam upaya penanggulangan semburan lumpur, sebagaimana yang telah dialami sebelumnya pada upaya penghentian semburan lumpur dengan relief well.

Deformasi geologi juga telah menyebabkan amblesan di sekitar pusat semburan, sehingga mengakibatkan perubahan diameter lubang pusat semburan. Saat ini lubang pusat semburan telah mencapai diameter 120 m, sedangkan saat pertama kali semburan muncul hanya berdiameter beberapa sentimeter saja. Pusat semburan sering berpindah-pindah, kadang terjadi tiga pusat semburan dalam waktu bersamaan, walaupun kemudian pusat semburan utama tetap pada satu lubang kepundan.

3 Titik Pusat Semburan Dalam Satu Kepundan

Berdasarkan data citra satelit yang dipublikasikan oleh CRISP (www.crisp.nus.edu.sg) pada tanggal 5 Juni 2006, 22 April 2007, 5 Januari 2008, 28 Agustus 2008, 11 Oktober 2008, 5 Desember 2008, 30 Maret 2009, 26 Juni 2009, 30 September 2009, 9 Pebruari 2010, April 2010 dan 31 Mei 2010, 23 Juni 2010, 28 Agustus 2010, 26 September 2010, 17 November, dan setelah dilakukan analisa interpretasi, diperoleh fakta bahwa pusat semburan lumpur panas mengalami pergeseran letaknya 16 (enam belas) kali. Kejadian berpindahnya pusat semburan disebabkan oleh deformasi geologi di sekitar pusat semburan, dan tercatat bahwa amblesan di sekitar pusat semburan pernah mencapai 25-40 cm/hari pada tahun 2008-2009. Pada bulan Juni-Juli 2009, tanggul cincin yang dibangun sebagai counter pressure untuk luapan lumpur telah ambles. Dengan demikian tanggul penahan adalah tanggul luar yang dibangun di sekitar area terdampak (PAT) seluas 641 Ha.

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan BPLS selama 2 tahun terakhir, ternyata pergerakan horizontal dari formasi batuan adalah maksimum sebesar 60 cm. Pergerakan ini terutama terjadi di sekitar jembatan tol lama, atau sekitar 800 m arah utara – barat dari pusat semburan. Sedangkan amblesan yang terjadi titik yang sama dan pada durasi yang sama adalah sekitar 70 cm.

Bahaya akibat longsor gunung lumpur adalah tergesernya massa lumpur mendesak tanggul yang membatasi kolam lumpur, hal ini dapat terlihat pada titik P71 – P70 di utara, titik P21A – P10D dibagian barat dan P80 di selatan. Menurut pengamatan, dalam tahun 2010 peristiwa longsornya lereng gunung lumpur telah terjadi sebanyak 18 kali dan mengakibatkan 2 (dua) buah kapal keruk di lokasi P43 terdesak material lumpur sejauh 100 m menuju P43 - P80 dan 2 (dua) buah kapal keruk di lokasi P25, sehingga perlu pembenahan sistem ± 3 minggu.

Seperti telah diterangkan sebelumnya, fenomena geologi lainnya menyusul terjadinya semburan lumpur adalah deformasi geologi. Fenomena geologi ini adalah pergerakan formasi batuan secara lateral dan horizontal. Dampak dari deformasi geologi adalah retakan yang terjadi di permukaan yang kemudian diikuti oleh tembusan gas dan air di dalam maupun luar Peta Area Terdampak. Fenomena deformasi geologi ini menjadi kendala utama secara teknis dalam upaya penanggulangan semburan lumpur, sebagaimana yang telah dialami sebelumnya pada upaya penghentian semburan lumpur dengan relief well.

Deformasi geologi juga telah menyebabkan amblesan di sekitar pusat semburan, sehingga mengakibatkan perubahan diameter lubang pusat semburan. Saat ini lubang pusat semburan telah mencapai diameter 120 m, sedangkan saat pertama kali semburan muncul hanya berdiameter beberapa sentimeter saja. Pusat semburan sering berpindah-pindah, kadang terjadi tiga pusat semburan dalam waktu bersamaan, walaupun kemudian pusat semburan utama tetap pada satu lubang kepundan.

3 Titik Pusat Semburan Dalam Satu Kepundan

Berdasarkan data citra satelit yang dipublikasikan oleh CRISP (www.crisp.nus.edu.sg) pada tanggal 5 Juni 2006, 22 April 2007, 5 Januari 2008, 28 Agustus 2008, 11 Oktober 2008, 5 Desember 2008, 30 Maret 2009, 26 Juni 2009, 30 September 2009, 9 Pebruari 2010, April 2010 dan 31 Mei 2010, 23 Juni 2010, 28 Agustus 2010, 26 September 2010, 17 November, dan setelah dilakukan analisa interpretasi, diperoleh fakta bahwa pusat semburan lumpur panas mengalami pergeseran letaknya 16 (enam belas) kali. Kejadian berpindahnya pusat semburan disebabkan oleh deformasi geologi di sekitar pusat semburan, dan tercatat bahwa amblesan di sekitar pusat semburan pernah mencapai 25-40 cm/hari pada tahun 2008-2009. Pada bulan Juni-Juli 2009, tanggul cincin yang dibangun sebagai counter pressure untuk luapan lumpur telah ambles. Dengan demikian tanggul penahan adalah tanggul luar yang dibangun di sekitar area terdampak (PAT) seluas 641 Ha.

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan BPLS selama 2 tahun terakhir, ternyata pergerakan horizontal dari formasi batuan adalah maksimum sebesar 60 cm. Pergerakan ini terutama terjadi di sekitar jembatan tol lama, atau sekitar 800 m arah utara – barat dari pusat semburan. Sedangkan amblesan yang terjadi titik yang sama dan pada durasi yang sama adalah sekitar 70 cm.

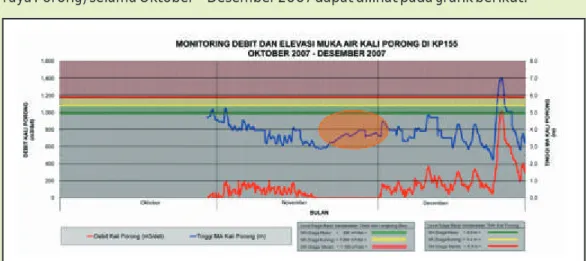

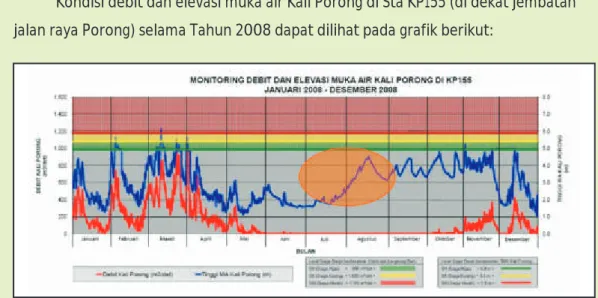

Bubble, retakan, amblesan dan “amblongan” mengindikasikan

bahwa ancaman deformasi geologi masih tinggi, khususnya di wilayah Jatirejo, Siring Barat, Ketapang dan Pamotan. Deformasi geologi ini tentu saja memberikan dampak yang nyata terhadap kestabilan tanggul. Tanggul penahan lumpur di sisi barat terus menerus mengalami penurunan. Titik tercepat penurunan adalah di sekitar jembatan tol putus (p.10A - p.11) di Siring Barat. Dengan demikian Bapel-BPLS perlu terus menerus melakukan monitoring terhadap deformasi geologi ini baik yang terjadi di tanggul, maupun yang terjadi di luar wilayah PAT.

b. Dampak yang ditimbulkan

Dampak dari bencana lumpur Sidoarjo begitu luas, baik berupa lahan, rumah, bangunan sekolah (termasuk TPQ), tempat ibadah (masjid), pabrik, dan jalan yang tergenang, maupun penduduk yang terpaksa harus dipindahkan. Korban dan kerugian akibat bencana lumpur Sidoarjo masih saja bertambah sejalan dengan perkembangan waktu.

Pada awal penanganan semburan dan luapan lumpur oleh Bapel – BPLS, berdasarkan data yang disampaikan oleh TimNas, jumlah korban dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana semburan dan luapan lumpur Sidoarjo adalah:

−Luas lahan terdampak 518 hektar.

−Jumlah korban warga/penduduk terdampak sampai dengan tanggal 16 Februari 2007 adalah 5.900 KK atau 22.301 jiwa.

−Dampak pada bangunan (rumah dan fasilitas umum) adalah 11.006 rumah, 33 bangunan sekolah, 28 bangunan Tempat Pendidikan al Qur'an (TPQ), 65 bangunan masjid dan surau, 30 bangunan pabrik, dan 4 bangunan perkantoran.

−Rusaknya infrastruktur kereta api dengan nilai kerusakan yang diperkirakan mencapai Rp.

705.193.000,-Dampak Luapan Lumpur Terhadap Rel KA, Jalan Raya, dan Permukiman Deformasi Geologi Berupa

−Terputusnya ruas jalan tol Porong – Gempol sepanjang 5,5 km, sehingga perlu direlokasi. Kehilangan penghasilan pengelola jalan tol (PT Jasa Marga) akibat terputusnya ruas tol Porong – Gempol ini adalah sebesar 60 juta – 80 juta rup iah/hari dengan jumlah kendaraan yang terlayani sebanyak 50.000 kendaraan/hari. Sejak terjadinya ledakan pipa gas pada tanggal 22 November 2006 sampai tanggal 2 Februari 2007, jumlah total kerugian PT. Jasa Marga berkisar antara Rp 7,32 milyar - Rp 9,76 milyar.

−Terputusnya jaringan irigasi dan drainase kawasan sehingga perlu direlokasi dan direvitalisasi.

−Pecahnya pipa PDAM Kota Surabaya dan pipa gas Pertamina.

Dengan terus berlangsungnya semburan dan luapan lumpur Sidoarjo, pada awal bulan Maret 2007 luapan lumpur telah menggenangi dan menenggelamkan wilayah hunian seluas 641 Ha di 12 desa/kelurahan, yaitu Desa Siring, Jatirejo, Mindi, Renokenongo, Kedungbendo, Gempolsari, Pejarakan, Besuki, Gempolsari, Glagaharum, Ketapang, dan Kalitengah. Dari 12 desa tersebut terdapat dua desa yang seluruh wilayahnya tergenangi lumpur, yaitu Desa Renokenongo dan Kedungbendo. Sebanyak lebih kurang 14.000 KK/40.000 jiwa di 12 desa/kelurahan tersebut menjadi korban luapan lumpur, dan sebanyak 9.385 kepala keluarga atau sebanyak 36.403 jiwa di antaranya harus mengungsi serta meninggalkan desa dan tempat tinggalnya untuk selama-lamanya karena sudah tidak mungkin untuk dihuni kembali. Untuk memberikan kejelasan dalam penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh semburan dan luapan lumpur Sidoarjo, wilayah 12 desa tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai wilayah terdampak berdasarkan Peta Area Terdampak (PAT) tanggal 22 Maret 2007.

Dengan masih berlanjutnya aktivitas gunung lumpur dan fenomena deformasi geologi, semburan gas metan dan atau gas lainnya dalam bentuk bubbles, pencemaran air tanah, dan pergerakan horizontal tanah, maka dampak yang ditimbulkan bergerak ke wilayah di luar Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007, sehingga ancaman kedaruratan wilayah tidak layak huni juga menyebar pada wilayah di luar PAT.

Di samping itu, dengan adanya paradigma bahwa tanggul cincin sulit dipertahankan, rencana mitigasi penanganan luapan lumpur mengalami pengembangan, yakni dilakukan dengan membangun kolam baru di 3 (tiga) desa (Desa Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan) yang berbatasan dengan Kali Porong dan membangun sistem pengaliran luapan lumpur untuk mengalirkan luapan lumpur di kolam Renokenongo ke Kali Porong.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah akhirnya mengubah Perpres Nomor 14 Tahun 2007 dengan Perpres Nomor 48 Tahun 2008 yang antara lain dalam penetapannya memasukkan 3 desa yaitu Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring dalam Peta Area Terdampak baru dengan pembiayaan penyelesaian masalah sosial sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah warga terdampak di 3 desa tersebut adalah 1.666 KK dengan 6.094 jiwa, dengan lahan seluas 112 Ha yang terbagi dalam 1.790 bidang tanah milik warga.

Jumlah bangunan rumah yang terdampak dalam 3 desa tersebut adalah 1.253 rumah, sedangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terdampak meliputi 2 bangunan kantor desa, 1 PUSKESMAS, 1 balai RW, 3 bangunan sekolah (tingkat SD dan TK), 13 tempat ibadah (masjid dan surau), 2 rumah dinas, 2 lapangan olah raga, 4 pemakaman umum, 1 saluran air, dan jalan umum desa/ jalan lingkungan dengan total nilai (khusus untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial) lebih kurang sebesar Rp. 96.131.500.000,-.

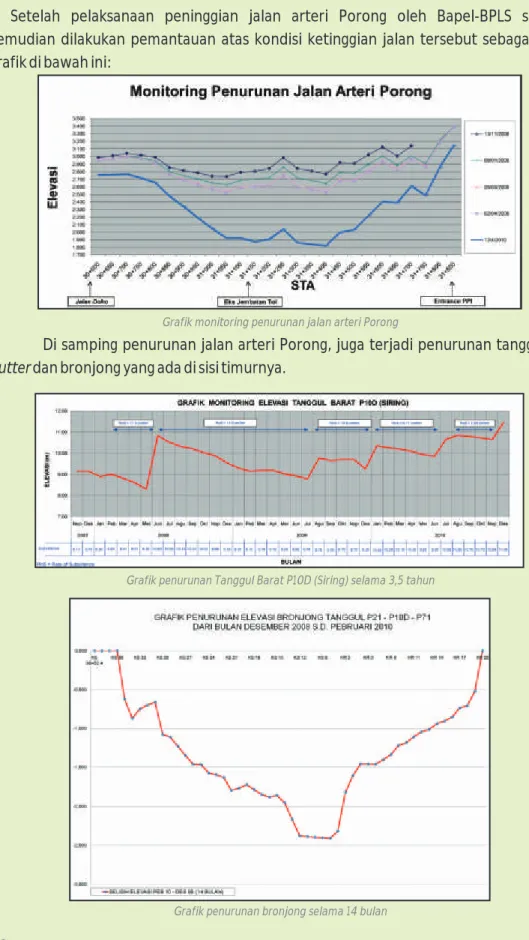

Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 (Perpres 14 2007) Dampak terhadap terputusnya ruas jalan tol Porong – Gempol, mengakibatkan beban Jalan Raya Porong (jalan arteri Siring – Porong) menjadi bertambah karena hampir semua lalu lintas dari arah Malang dan Pasuruan menuju Surabaya dan sebaliknya, terpaksa harus melalui jalan arteri tersebut. Dengan masih berlangsungnya fenomena deformasi geologi, sejak tahun 2008 Jalan Raya Porong (jalan arteri Siring Porong) telah mengalami penurunan permukaan beberapa kali, sehingga mengganggu arus lalu lintas Porong – Surabaya dan sebaliknya, serta harus ditinggikan permukaannya agar tetap layak untuk dilalui semua jenis kendaraan.

Dalam perkembangannya, meskipun berbagai upaya pengendalian semburan dan luapan lumpur telah dilakukan, wilayah terdampak akibat deformasi geologi pada tahun 2009 semakin bertambah. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah menetapkan dalam Perpres No. 40 Tahun 2009, wilayah 9 RT di Desa Siring Barat, Jatirejo dan Mindi termasuk ke dalam kondisi wilayah tidak layak huni. Pada wilayah 9 RT ini terdapat 830 KK dengan 2.970 jiwa, dan kepada warga terdampak diberikan bantuan sosial yang berupa sewa rumah, evakuasi, dan jaminan hidup. Mengingat sampai dengan saat ini dampak terjadinya fenomena geologi bawah permukaan akibat terjadinya semburan lumpur Sidoarjo relatif masih sulit diperkirakan, maka kewaspadaan terhadap munculnya wilayah terdampak baru harus senantiasa ditingkatkan, untuk meminimalisir jumlah kerugian dan timbulnya permasalahan sosial baru.

Peta wilayah penanganan luapan lumpur di luar

Di samping itu, dengan adanya paradigma bahwa tanggul cincin sulit dipertahankan, rencana mitigasi penanganan luapan lumpur mengalami pengembangan, yakni dilakukan dengan membangun kolam baru di 3 (tiga) desa (Desa Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan) yang berbatasan dengan Kali Porong dan membangun sistem pengaliran luapan lumpur untuk mengalirkan luapan lumpur di kolam Renokenongo ke Kali Porong.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah akhirnya mengubah Perpres Nomor 14 Tahun 2007 dengan Perpres Nomor 48 Tahun 2008 yang antara lain dalam penetapannya memasukkan 3 desa yaitu Desa Besuki, Desa Pejarakan, dan Desa Kedungcangkring dalam Peta Area Terdampak baru dengan pembiayaan penyelesaian masalah sosial sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah warga terdampak di 3 desa tersebut adalah 1.666 KK dengan 6.094 jiwa, dengan lahan seluas 112 Ha yang terbagi dalam 1.790 bidang tanah milik warga.

Jumlah bangunan rumah yang terdampak dalam 3 desa tersebut adalah 1.253 rumah, sedangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang terdampak meliputi 2 bangunan kantor desa, 1 PUSKESMAS, 1 balai RW, 3 bangunan sekolah (tingkat SD dan TK), 13 tempat ibadah (masjid dan surau), 2 rumah dinas, 2 lapangan olah raga, 4 pemakaman umum, 1 saluran air, dan jalan umum desa/ jalan lingkungan dengan total nilai (khusus untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial) lebih kurang sebesar Rp. 96.131.500.000,-.

Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 (Perpres 14 2007) Dampak terhadap terputusnya ruas jalan tol Porong – Gempol, mengakibatkan beban Jalan Raya Porong (jalan arteri Siring – Porong) menjadi bertambah karena hampir semua lalu lintas dari arah Malang dan Pasuruan menuju Surabaya dan sebaliknya, terpaksa harus melalui jalan arteri tersebut. Dengan masih berlangsungnya fenomena deformasi geologi, sejak tahun 2008 Jalan Raya Porong (jalan arteri Siring Porong) telah mengalami penurunan permukaan beberapa kali, sehingga mengganggu arus lalu lintas Porong – Surabaya dan sebaliknya, serta harus ditinggikan permukaannya agar tetap layak untuk dilalui semua jenis kendaraan.

Dalam perkembangannya, meskipun berbagai upaya pengendalian semburan dan luapan lumpur telah dilakukan, wilayah terdampak akibat deformasi geologi pada tahun 2009 semakin bertambah. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah menetapkan dalam Perpres No. 40 Tahun 2009, wilayah 9 RT di Desa Siring Barat, Jatirejo dan Mindi termasuk ke dalam kondisi wilayah tidak layak huni. Pada wilayah 9 RT ini terdapat 830 KK dengan 2.970 jiwa, dan kepada warga terdampak diberikan bantuan sosial yang berupa sewa rumah, evakuasi, dan jaminan hidup. Mengingat sampai dengan saat ini dampak terjadinya fenomena geologi bawah permukaan akibat terjadinya semburan lumpur Sidoarjo relatif masih sulit diperkirakan, maka kewaspadaan terhadap munculnya wilayah terdampak baru harus senantiasa ditingkatkan, untuk meminimalisir jumlah kerugian dan timbulnya permasalahan sosial baru.

Peta wilayah penanganan luapan lumpur di luar

1.1.2. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana lumpur Bidang Operasi

Sebagaimana diketahui bahwa tugas penanggulangan semburan dan luapan lumpur beserta dampaknya tidak hanya menjadi tugas Bapel-BPLS, namun juga menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas. Pembagian tugas telah jelas diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007, yaitu Bapel-BPLS melakukan upaya penanggulangan yang terkait dengan masalah infrastruktur dan masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan biaya dari APBN, serta melakukan pengendalian dan pengawasan atas upaya penanggulangan yang dilakukan PT Lapindo Brantas, sedang PT Lapindo Brantas melakukan upaya penanggulangan semburan dan luapan lumpur di dalam peta area terdampak dengan biaya ditanggung sendiri oleh PT Lapindo Brantas.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam Renstra Bapel-BPLS 2007-2011 terdapat 2 sasaran yang terkait dengan bidang operasi yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas, dan dalam pengendalian Bapel-BPLS, yaitu: 1. Terkendalinya semburan lumpur dengan metode yang paling aman, layak secara teknis dan finansial; 2. Berkurangnya potensi bahaya dan meluasnya dampak luapan lumpur dengan mengalirkan lumpur ke Kali Porong secara aman dan efektif.

Sedang sasaran yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bapel-BPLS adalah: 3. Terlaksananya kegiatan pemantauan deformasi geologi yang berupa gerakan tanah (horizontal/vertikal/lateral) di sekitar semburan (4 Paket) dan kondisi subsurface, serta penanganan dampak deformasi di permukaan bumi berupa semburan air/gas yang mengancam keselamatan warga, di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 (60 titik); 4. Tersedianya data dan informasi (geologi, semburan dan luapan lumpur, kualitas air dan gas) sebagai dasar penanganan area terdampak, rencana pemanfaatan gas dan lumpur, serta penentuan daerah rawan terdampak (10 paket).

Meskipun sasaran nomor 1 dan 2 tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT Lapindo Brantas namun karena dalam pengendalian dan pengawasan Bapel-BPLS, serta karena pencapaian kinerja PT Lapindo Brantas dalam mencapai 2 sasaran tersebut akan berpengaruh pada capaian kinerja Bapel-BPLS dalam penanganan masalah infrastruktur dan sosial kemasyarakatan di luas peta area terdampak, maka pada analisis capaian kinerja ini termasuk juga analisis capaian kinerja dari sasaran nomor 1 dan 2 tersebut di atas meskipun disajikan secara umum.

Pencapaian sasaran oleh PT Lapindo Brantas dengan pengendalian dan pengawasan dari BAPEL-BPLS

Sampai dengan pertengahan tahun 2009, gambaran pencapaian kinerja sasaran yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas adalah yang terkait dengan sasaran:

a. Terkendalinya semburan lumpur dengan metode yang paling aman, layak secara teknis

dan finansial, dan b. Berkurangnya potensi bahaya dan meluasnya dampak luapan lumpur dengan mengalirkan lumpur ke Kali Porong secara aman dan efektif.

a. Pengendalian semburan lumpur dengan metode paling aman, layak secara teknis dan finansial dengan mengarahkan pengaliran lumpur ke arah selatan (tepatnya arah barat - selatan) melalui perkuatan dan peninggian tanggul cincin dengan elevasi minimum +15.00 DPL ternyata sulit dicapai dan

dipertahankan akibat semakin besarnya magnitude subsidence akibat deformasi

geologi, meskipun berbagai upaya untuk mempertahankan dan meninggikan tanggul cincin sudah diupayakan oleh PT Lapindo Brantas.

Dalam tahun 2008 hampir setiap bulan terjadi tanggul jebol baik sebagai akibat dari pergeseran tanah (subsidence) maupun sebagai akibat dari luber (overtopping), sehingga aliran lumpur tidak dapat mengarah ke selatan tapi mengarah ke arah lain dan hal ini menjadi sangat membahayakan daerah lain apabila tidak segera diatasi.

Pada pergeseran tanah (subsidence) di awal tahun 2008, lokasi terendah bergeser dari

sebelah barat-selatan (P.35) ke titik P.41 (sebelah timur-selatan), sehingga hampir semua pompa-pompa dipindahkan ke titik P.41 karena lumpur tidak bisa dialirkan ke titik-titik pompa berada (P.35), kemudian dipasang pipa-pipa besi diameter 32 inch (1

line) dan 20 inch (6 line) sepanjang ± 1000 meter yang memakan waktu serta biaya

yang besar, terlebih karena seringnya dihentikan oleh warga Desa Besuki yang menuntut dimasukkannya desa mereka ke dalam peta area terdampak.

Karena jarak buang menjadi lebih jauh, maka total kapasitas pompa-pompa jauh menurun, terlebih karena 5 unit pompa Grundfos tidak bisa dipindah dan hanya difungsikan sebagai pompa drainase air hujan, sehingga pada awal Maret 2008

3

dimobilisasi 2 unit pompa booster dengan kapasitas total 0,8 m /det di titik P.42. Pada akhirnya mulai terlihat bahwa rencana peninggian tanggul cincin menjadi +21.00 m DPL menjadi sulit terwujud karena meningkatnya 'rate of subsidence'.

1.1.2. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan bencana lumpur Bidang Operasi

Sebagaimana diketahui bahwa tugas penanggulangan semburan dan luapan lumpur beserta dampaknya tidak hanya menjadi tugas Bapel-BPLS, namun juga menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas. Pembagian tugas telah jelas diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007, yaitu Bapel-BPLS melakukan upaya penanggulangan yang terkait dengan masalah infrastruktur dan masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan biaya dari APBN, serta melakukan pengendalian dan pengawasan atas upaya penanggulangan yang dilakukan PT Lapindo Brantas, sedang PT Lapindo Brantas melakukan upaya penanggulangan semburan dan luapan lumpur di dalam peta area terdampak dengan biaya ditanggung sendiri oleh PT Lapindo Brantas.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam Renstra Bapel-BPLS 2007-2011 terdapat 2 sasaran yang terkait dengan bidang operasi yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas, dan dalam pengendalian Bapel-BPLS, yaitu: 1. Terkendalinya semburan lumpur dengan metode yang paling aman, layak secara teknis dan finansial; 2. Berkurangnya potensi bahaya dan meluasnya dampak luapan lumpur dengan mengalirkan lumpur ke Kali Porong secara aman dan efektif.

Sedang sasaran yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bapel-BPLS adalah: 3. Terlaksananya kegiatan pemantauan deformasi geologi yang berupa gerakan tanah (horizontal/vertikal/lateral) di sekitar semburan (4 Paket) dan kondisi subsurface, serta penanganan dampak deformasi di permukaan bumi berupa semburan air/gas yang mengancam keselamatan warga, di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 (60 titik); 4. Tersedianya data dan informasi (geologi, semburan dan luapan lumpur, kualitas air dan gas) sebagai dasar penanganan area terdampak, rencana pemanfaatan gas dan lumpur, serta penentuan daerah rawan terdampak (10 paket).

Meskipun sasaran nomor 1 dan 2 tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT Lapindo Brantas namun karena dalam pengendalian dan pengawasan Bapel-BPLS, serta karena pencapaian kinerja PT Lapindo Brantas dalam mencapai 2 sasaran tersebut akan berpengaruh pada capaian kinerja Bapel-BPLS dalam penanganan masalah infrastruktur dan sosial kemasyarakatan di luas peta area terdampak, maka pada analisis capaian kinerja ini termasuk juga analisis capaian kinerja dari sasaran nomor 1 dan 2 tersebut di atas meskipun disajikan secara umum.

Pencapaian sasaran oleh PT Lapindo Brantas dengan pengendalian dan pengawasan dari BAPEL-BPLS

Sampai dengan pertengahan tahun 2009, gambaran pencapaian kinerja sasaran yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas adalah yang terkait dengan sasaran:

a. Terkendalinya semburan lumpur dengan metode yang paling aman, layak secara teknis

dan finansial, dan b. Berkurangnya potensi bahaya dan meluasnya dampak luapan lumpur dengan mengalirkan lumpur ke Kali Porong secara aman dan efektif.

a. Pengendalian semburan lumpur dengan metode paling aman, layak secara teknis dan finansial dengan mengarahkan pengaliran lumpur ke arah selatan (tepatnya arah barat - selatan) melalui perkuatan dan peninggian tanggul cincin dengan elevasi minimum +15.00 DPL ternyata sulit dicapai dan

dipertahankan akibat semakin besarnya magnitude subsidence akibat deformasi

geologi, meskipun berbagai upaya untuk mempertahankan dan meninggikan tanggul cincin sudah diupayakan oleh PT Lapindo Brantas.

Dalam tahun 2008 hampir setiap bulan terjadi tanggul jebol baik sebagai akibat dari pergeseran tanah (subsidence) maupun sebagai akibat dari luber (overtopping), sehingga aliran lumpur tidak dapat mengarah ke selatan tapi mengarah ke arah lain dan hal ini menjadi sangat membahayakan daerah lain apabila tidak segera diatasi.

Pada pergeseran tanah (subsidence) di awal tahun 2008, lokasi terendah bergeser dari

sebelah barat-selatan (P.35) ke titik P.41 (sebelah timur-selatan), sehingga hampir semua pompa-pompa dipindahkan ke titik P.41 karena lumpur tidak bisa dialirkan ke titik-titik pompa berada (P.35), kemudian dipasang pipa-pipa besi diameter 32 inch (1

line) dan 20 inch (6 line) sepanjang ± 1000 meter yang memakan waktu serta biaya

yang besar, terlebih karena seringnya dihentikan oleh warga Desa Besuki yang menuntut dimasukkannya desa mereka ke dalam peta area terdampak.

Karena jarak buang menjadi lebih jauh, maka total kapasitas pompa-pompa jauh menurun, terlebih karena 5 unit pompa Grundfos tidak bisa dipindah dan hanya difungsikan sebagai pompa drainase air hujan, sehingga pada awal Maret 2008

3

dimobilisasi 2 unit pompa booster dengan kapasitas total 0,8 m /det di titik P.42. Pada akhirnya mulai terlihat bahwa rencana peninggian tanggul cincin menjadi +21.00 m DPL menjadi sulit terwujud karena meningkatnya 'rate of subsidence'.

Pada bulan Juli 2008, subsidence meningkat di sekitar semburan, sehingga tanggul cincin menurun dengan cepat. Dengan beberapa kali kejadian penurunan tanah di pusat semburan tersebut, disimpulkan bahwa tanggul cincin tidak bisa dipertahankan lagi dan Bapel-BPLS harus melakukan perkuatan dan peninggian tanggul luar, serta pompa-pompa yang ada harus dipindahkan ke dekat pusat semburan (titik P.43). b. Strategi yang ditempuh untuk mendukung pencapaian sasaran “Berkurangnya

potensi bahaya dan meluasnya dampak luapan lumpur dengan mengalirkan lumpur ke Kali Porong secara aman dan efektif” tersebut adalah mengendalikan luapan lumpur panas dengan mengalirkannya ke Kali Porong secara aman dan efektif, dengan cara membuat: 1. demarkasi lumpur panas pada pusat semburan dan kolam lumpur diamankan dengan struktur tanggul yang kokoh dengan elevasi tanggul +13.50 m DPL;

2. sistem pembuangan lumpur menuju Kali Porong dengan ujung outlet di hilir

jembatan Kali Porong; 3. pengerukan endapan dan pengaliran lumpur maksimal pada musim hujan dan minimal pada musim kemarau dan sebagian besar ditampung pada kolam lumpur.

Kemampuan pengaliran lumpur panas dan pengerukan endapan lumpur sangat jauh dari yang diharapkan sehingga tidak tercipta ruang untuk penampungan lumpur pada musim kemarau dan bahkan elevasi lumpur bertambah tinggi. Tercatat selama dua 3 tahun kemampuan pengaliran lumpur ke Kali Porong hanya sebesar 7.782.185 m

3 (padatan) dibandingkan semburan lumpur yang volumenya mencapai 26.800.000 m (padatan), sedang tanggul cincin mengalami jebol dan overtopping rata-rata lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas dalam upaya pengaliran lumpur menuju ke Kali Porong, antara lain:

• Untuk mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke arah titik P. 35 di mana 3

terpasang 4 unit pompa Slurry (total kapasitas 1 m /det), PT Lapindo Brantas menggunakan 8 unit Excavator Pontoon dan 15 unit Excavator Long Arm sebagai pengayuh lumpur panas. Sedangkan untuk mendukung sistem pengaliran luapan lumpur, dioperasikan 4 unit pompa air sebagai pengencer dan pendingin pompa

3

lumpur, dengan total kapasitas 1,2 m /det, serta 4 unit pompa drainase.

?Meskipun sistem pengaliran mekanis beroperasi 18 jam sehari, namun luapan lumpur masih berkejaran dengan ketinggian tanggul, sehingga diperlukan ± 500

3

dump truck kapasitas 20 m bermuatan tanah, dibantu dengan 3 buah dozer dan 3

buah vibro compactor untuk mempertinggi dan memperkuat tanggul utama dan tanggul cincin saja.

Dalam perkembangannya, semakin banyak pompa-pompa yang terpasang, serta didatangkan 1 unit kapal keruk, 1 unit pompa Sumptech dan 6 unit pompa sakuragawa,

3

dengan total kapasitas menjadi 8,5 m /det. Namun sistem pengaliran lumpur masih tetap seperti semula, dan kelihatannya kemudian terbukti bahwa kapasitas operasional pompa yang ada jauh di bawah volume lumpur yang ke luar dari semburan, sehingga tanggul kolam utama terus dinaikkan sampai elevasi +09.50 m DPL. Perlu dicatat bahwa pompa-pompa air Grundfos tidak cocok karena tidak tahan panas dan cepat aus terkena gesekan lumpur panas, sehingga tidak dapat beroperasi optimal (durasi pendek) dan berumur pendek, sedangkan pompa-pompa slurry dengan penggerak motor listrik, juga tidak tahan terhadap panas dan beban yang tidak kontinyu. Oleh karena 5 unit pompa Grundfos tidak bisa dipindah dan hanya difungsikan sebagai pompa drainase air hujan, maka pada awal Maret 2008 dimobilisasi 2 unit pompa booster dengan kapasitas total

3

0,8m /det di titik P.42.

Pada bulan Juni 2008 dibuat rencana untuk mendatangkan tambahan 7 unit

dredger yang akan mengeruk lumpur di kolam utama pada musim hujan dan

mengalirkannya ke Kali Porong besar. Karena adanya krisis keuangan global, sejak bulan September 2008 kondisi keuangan PT Lapindo Brantas / PT Minarak Lapindo Jaya melemah, sehingga pengadaan dredger menjadi tertunda dan berakibat pada menurunnya kemampuan dalam penanganan semburan dan luapan lumpur.

Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 40 Tahun 2009, yang antara lain menetapkan bahwa Bapel - BPLS bertanggung jawab atas pengaliran lumpur ke Kali Porong, Bapel – BPLS secara bertahap mendatangkan dan mengoperasikan lagi 5 unit pompa air, 3 unit pompa booster dan 4 unit kapal keruk beserta 4 unit boosternya untuk dioperasikan sebagai sistem pengaliran lumpur ke Kali Porong.

Dalam perjalanan waktu sampai dengan akhir 2009 semakin jelas adanya “fenomena gunung lumpur” dengan terbentuknya kerucut dan badan gunung lumpur, yang terlihat dengan semakin tingginya puncak semburan dan menggelembungnya badan gunung lumpur. Meskipun semburan lumpur mengecil dan lebih encer, namun desakan lumpur padu di bawah permukaan gunung lumpur volumenya relatif besar. Secara nyata memang tidak bisa diukur secara tepat karena tidak dapat dilihat secara kasat mata.

Kapal Keruk, Pompa Inject, dan Booster Sebagai Sistem Pengaliran Lumpur ke Kali Porong

Pada bulan Juli 2008, subsidence meningkat di sekitar semburan, sehingga tanggul cincin menurun dengan cepat. Dengan beberapa kali kejadian penurunan tanah di pusat semburan tersebut, disimpulkan bahwa tanggul cincin tidak bisa dipertahankan lagi dan Bapel-BPLS harus melakukan perkuatan dan peninggian tanggul luar, serta pompa-pompa yang ada harus dipindahkan ke dekat pusat semburan (titik P.43). b. Strategi yang ditempuh untuk mendukung pencapaian sasaran “Berkurangnya

potensi bahaya dan meluasnya dampak luapan lumpur dengan mengalirkan lumpur ke Kali Porong secara aman dan efektif” tersebut adalah mengendalikan luapan lumpur panas dengan mengalirkannya ke Kali Porong secara aman dan efektif, dengan cara membuat: 1. demarkasi lumpur panas pada pusat semburan dan kolam lumpur diamankan dengan struktur tanggul yang kokoh dengan elevasi tanggul +13.50 m DPL;

2. sistem pembuangan lumpur menuju Kali Porong dengan ujung outlet di hilir

jembatan Kali Porong; 3. pengerukan endapan dan pengaliran lumpur maksimal pada musim hujan dan minimal pada musim kemarau dan sebagian besar ditampung pada kolam lumpur.

Kemampuan pengaliran lumpur panas dan pengerukan endapan lumpur sangat jauh dari yang diharapkan sehingga tidak tercipta ruang untuk penampungan lumpur pada musim kemarau dan bahkan elevasi lumpur bertambah tinggi. Tercatat selama dua 3 tahun kemampuan pengaliran lumpur ke Kali Porong hanya sebesar 7.782.185 m

3 (padatan) dibandingkan semburan lumpur yang volumenya mencapai 26.800.000 m (padatan), sedang tanggul cincin mengalami jebol dan overtopping rata-rata lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas dalam upaya pengaliran lumpur menuju ke Kali Porong, antara lain:

• Untuk mengalirkan lumpur dari pusat semburan ke arah titik P. 35 di mana 3

terpasang 4 unit pompa Slurry (total kapasitas 1 m /det), PT Lapindo Brantas menggunakan 8 unit Excavator Pontoon dan 15 unit Excavator Long Arm sebagai pengayuh lumpur panas. Sedangkan untuk mendukung sistem pengaliran luapan lumpur, dioperasikan 4 unit pompa air sebagai pengencer dan pendingin pompa

3

lumpur, dengan total kapasitas 1,2 m /det, serta 4 unit pompa drainase.

?Meskipun sistem pengaliran mekanis beroperasi 18 jam sehari, namun luapan lumpur masih berkejaran dengan ketinggian tanggul, sehingga diperlukan ± 500

3

dump truck kapasitas 20 m bermuatan tanah, dibantu dengan 3 buah dozer dan 3

buah vibro compactor untuk mempertinggi dan memperkuat tanggul utama dan tanggul cincin saja.

Dalam perkembangannya, semakin banyak pompa-pompa yang terpasang, serta didatangkan 1 unit kapal keruk, 1 unit pompa Sumptech dan 6 unit pompa sakuragawa,

3

dengan total kapasitas menjadi 8,5 m /det. Namun sistem pengaliran lumpur masih tetap seperti semula, dan kelihatannya kemudian terbukti bahwa kapasitas operasional pompa yang ada jauh di bawah volume lumpur yang ke luar dari semburan, sehingga tanggul kolam utama terus dinaikkan sampai elevasi +09.50 m DPL. Perlu dicatat bahwa pompa-pompa air Grundfos tidak cocok karena tidak tahan panas dan cepat aus terkena gesekan lumpur panas, sehingga tidak dapat beroperasi optimal (durasi pendek) dan berumur pendek, sedangkan pompa-pompa slurry dengan penggerak motor listrik, juga tidak tahan terhadap panas dan beban yang tidak kontinyu. Oleh karena 5 unit pompa Grundfos tidak bisa dipindah dan hanya difungsikan sebagai pompa drainase air hujan, maka pada awal Maret 2008 dimobilisasi 2 unit pompa booster dengan kapasitas total

3

0,8m /det di titik P.42.

Pada bulan Juni 2008 dibuat rencana untuk mendatangkan tambahan 7 unit

dredger yang akan mengeruk lumpur di kolam utama pada musim hujan dan

mengalirkannya ke Kali Porong besar. Karena adanya krisis keuangan global, sejak bulan September 2008 kondisi keuangan PT Lapindo Brantas / PT Minarak Lapindo Jaya melemah, sehingga pengadaan dredger menjadi tertunda dan berakibat pada menurunnya kemampuan dalam penanganan semburan dan luapan lumpur.

Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 40 Tahun 2009, yang antara lain menetapkan bahwa Bapel - BPLS bertanggung jawab atas pengaliran lumpur ke Kali Porong, Bapel – BPLS secara bertahap mendatangkan dan mengoperasikan lagi 5 unit pompa air, 3 unit pompa booster dan 4 unit kapal keruk beserta 4 unit boosternya untuk dioperasikan sebagai sistem pengaliran lumpur ke Kali Porong.

Dalam perjalanan waktu sampai dengan akhir 2009 semakin jelas adanya “fenomena gunung lumpur” dengan terbentuknya kerucut dan badan gunung lumpur, yang terlihat dengan semakin tingginya puncak semburan dan menggelembungnya badan gunung lumpur. Meskipun semburan lumpur mengecil dan lebih encer, namun desakan lumpur padu di bawah permukaan gunung lumpur volumenya relatif besar. Secara nyata memang tidak bisa diukur secara tepat karena tidak dapat dilihat secara kasat mata.

Kapal Keruk, Pompa Inject, dan Booster Sebagai Sistem Pengaliran Lumpur ke Kali Porong

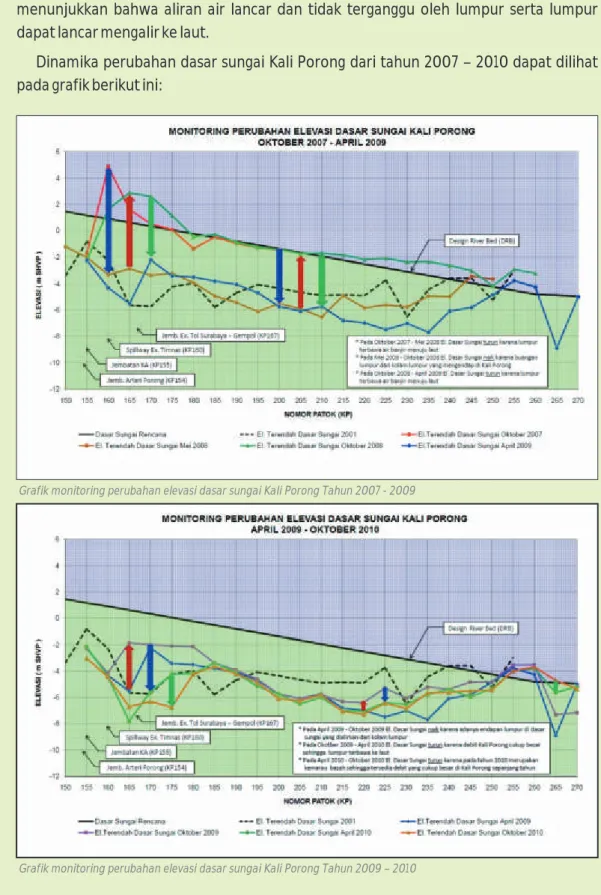

Fenomena ini menyebabkan perubahan metoda pengaliran lumpur yang semula mengalirkan lumpur panas dari dekat kali Porong (dengan jarak + 800 m) dengan pompa-pompa lumpur, menjadi pengerukan lumpur padu dari dekat pusat semburan yang relatif lebih jauh dari Kali Porong (+ 2.500 m) dengan menggunakan kapal keruk dan booster dengan menggunakan media air. Resiko pengerukan lumpur tersebut adalah sering longsornya lumpur padu dari kerucut gunung lumpur yang menyebabkan sistem pengerukan menjadi berantakan dan harus disetting ulang yang membutuhkan waktu yang lama (+ 3 minggu).

Dengan memperhatikan sifat lumpur, maka untuk dapat mengalirkannya ke Kali Porong dalam upaya penanganan luapan lumpur, Bapel BPLS perlu melakukan investasi alat untuk pengaliran lumpur tersebut, berupa kapal keruk, pompa dan booster. Investasi ini tentu saja menelan biaya awal yang cukup besar, namun setelah peralatan tersebut tersedia maka untuk menunjang pelaksanaan pengaliran lumpur ke Kali Porong hanya akan membutuhkan biaya operasi dan pemeliharaan.

Pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong tentu akan memberi dampak, baik terhadap kondisi Kali Porong itu sendiri maupun kondisi di muara Kali Porong. Untuk mengurangi dampak negatif, baik bagi Kali Porong maupun lingkungan di sekitarnya, Bapel BPLS telah melakukan investasi perbaikan badan sungai dengan revetment, dan pengerukan endapan di muara Kali Porong, yang selanjutnya material kerukannya dimanfaatkan untuk mereklamasi lingkungan baru habitat muara. Reklamasi ini berupa “pulau baru” di muara yang sudah mulai ditanami dengan tanaman mangrove.

Bidang Sosial

Aspek penting lain dari terjadinya semburan dan luapan lumpur adalah kebencanaan. Aspek kebencanaan ini telah mengancam kehidupan sosial kemasyarakatan warga terdampak, kerusakan lingkungan berupa amblesan dan bubble (tembusan gas dan air). Unsur-unsur utama dalam permasalahan sosial adalah manusia yang menjadi penyandang masalah dengan segala sikap dan perilakunya, lingkungan hidup, berbagai proses kelembagaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan, dan sistem nilai sosial budaya dan norma yang berlaku di lokasi tersebut. Pada kejadian semburan lumpur Sidoarjo, ada beberapa kelompok sosial yang dominan yang memberi pengaruh pada perkembangan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Kelompok warga korban semburan lumpur dan fenomena geologi lainnya 2. Kelompok aparat pemerintahan desa/kelurahan

3. Kelompok-kelompok kepentingan di luar kedua kelompok di atas.

Oleh karena itu dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan Bapel - BPLS tidak hanya menghadapi warga, tetapi harus menghadapi ketiga kelompok sosial di atas sekaligus.

Kondisi warga korban luapan lumpur sebagai penyandang permasalahan sosial yang berkembang di 18 desa terdampak dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Mengalami ketegangan sosial psikologis dengan tingkatan yang bervariasi 2. Kurang kondusifnya kondisi lingkungan hidup

3. Kehilangan harta benda, kesempatan berusaha, pekerjaan, sumber penghasilan, fasilitas-fasilitas umum, sosial, peribadatan, dan pendidikan.

Sementara itu ada pihak-pihak lain di luar korban yang ingin memanfaatkan korban untuk kepentingan tertentu. Ada pula kelompok-kelompok advokasi yang semakin memperluas dampak sosial yang berujung pada pernyataan adanya pelanggaran hak asasi manusia.

Sesuai dengan indikator kinerja utama Bidang Sosial yaitu mengurangi dampak sosial, maka dalam rangka penanganan permasalahan sosial yang berkembang di atas, dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial, perlindungan sosial, dan pemulihan sosial. Untuk mewujudkan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dikembangkan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Ventilasi, yaitu sebuah upaya untuk menenangkan dan menstabilkan kondisi psiko sosial warga.

Pada awal semburan dan luapan lumpur warga yang menjadi korban luapan lumpur mengalami ketegangan psikologis yang sangat tinggi sebagai dampak dari keterkejutan terjadinya musibah semburan lumpur panas, serta ketenteramannya terusik karena adanya fenomena-fenomena yang terus mengancam kondisi kehidupannya. Kondisi psikologis demikian ini juga muncul kembali apabila terjadi fenomena geologis yang membahayakan.

2. Penjaringan permasalahan dan aspirasi warga korban luapan lumpur dan fenomena geologis lainnya.

Upaya ini dimaksudkan untuk menginventarisasikan segala bentuk permasalahan, dan kebutuhan-kebutuhan baik melalui asesmen maupun pernyataan-pernyataannya secara langsung. Dari inventarisasi ini selanjutnya permasalahan sosial dideskripsikan, diklasifikasikan dan dikategorikan. Kategorinya adalah masalah-masalah sosial yang dapat diselesaikan oleh BPLS sendiri, perlu bekerja sama dengan instansi lain, dan rujukan.

Fenomena ini menyebabkan perubahan metoda pengaliran lumpur yang semula mengalirkan lumpur panas dari dekat kali Porong (dengan jarak + 800 m) dengan pompa-pompa lumpur, menjadi pengerukan lumpur padu dari dekat pusat semburan yang relatif lebih jauh dari Kali Porong (+ 2.500 m) dengan menggunakan kapal keruk dan booster dengan menggunakan media air. Resiko pengerukan lumpur tersebut adalah sering longsornya lumpur padu dari kerucut gunung lumpur yang menyebabkan sistem pengerukan menjadi berantakan dan harus disetting ulang yang membutuhkan waktu yang lama (+ 3 minggu).

Dengan memperhatikan sifat lumpur, maka untuk dapat mengalirkannya ke Kali Porong dalam upaya penanganan luapan lumpur, Bapel BPLS perlu melakukan investasi alat untuk pengaliran lumpur tersebut, berupa kapal keruk, pompa dan booster. Investasi ini tentu saja menelan biaya awal yang cukup besar, namun setelah peralatan tersebut tersedia maka untuk menunjang pelaksanaan pengaliran lumpur ke Kali Porong hanya akan membutuhkan biaya operasi dan pemeliharaan.

Pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong tentu akan memberi dampak, baik terhadap kondisi Kali Porong itu sendiri maupun kondisi di muara Kali Porong. Untuk mengurangi dampak negatif, baik bagi Kali Porong maupun lingkungan di sekitarnya, Bapel BPLS telah melakukan investasi perbaikan badan sungai dengan revetment, dan pengerukan endapan di muara Kali Porong, yang selanjutnya material kerukannya dimanfaatkan untuk mereklamasi lingkungan baru habitat muara. Reklamasi ini berupa “pulau baru” di muara yang sudah mulai ditanami dengan tanaman mangrove.

Bidang Sosial

Aspek penting lain dari terjadinya semburan dan luapan lumpur adalah kebencanaan. Aspek kebencanaan ini telah mengancam kehidupan sosial kemasyarakatan warga terdampak, kerusakan lingkungan berupa amblesan dan bubble (tembusan gas dan air). Unsur-unsur utama dalam permasalahan sosial adalah manusia yang menjadi penyandang masalah dengan segala sikap dan perilakunya, lingkungan hidup, berbagai proses kelembagaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan, dan sistem nilai sosial budaya dan norma yang berlaku di lokasi tersebut. Pada kejadian semburan lumpur Sidoarjo, ada beberapa kelompok sosial yang dominan yang memberi pengaruh pada perkembangan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Kelompok warga korban semburan lumpur dan fenomena geologi lainnya 2. Kelompok aparat pemerintahan desa/kelurahan

3. Kelompok-kelompok kepentingan di luar kedua kelompok di atas.

Oleh karena itu dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan Bapel - BPLS tidak hanya menghadapi warga, tetapi harus menghadapi ketiga kelompok sosial di atas sekaligus.

Kondisi warga korban luapan lumpur sebagai penyandang permasalahan sosial yang berkembang di 18 desa terdampak dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Mengalami ketegangan sosial psikologis dengan tingkatan yang bervariasi 2. Kurang kondusifnya kondisi lingkungan hidup

3. Kehilangan harta benda, kesempatan berusaha, pekerjaan, sumber penghasilan, fasilitas-fasilitas umum, sosial, peribadatan, dan pendidikan.

Sementara itu ada pihak-pihak lain di luar korban yang ingin memanfaatkan korban untuk kepentingan tertentu. Ada pula kelompok-kelompok advokasi yang semakin memperluas dampak sosial yang berujung pada pernyataan adanya pelanggaran hak asasi manusia.

Sesuai dengan indikator kinerja utama Bidang Sosial yaitu mengurangi dampak sosial, maka dalam rangka penanganan permasalahan sosial yang berkembang di atas, dilaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial, perlindungan sosial, dan pemulihan sosial. Untuk mewujudkan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dikembangkan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Ventilasi, yaitu sebuah upaya untuk menenangkan dan menstabilkan kondisi psiko sosial warga.

Pada awal semburan dan luapan lumpur warga yang menjadi korban luapan lumpur mengalami ketegangan psikologis yang sangat tinggi sebagai dampak dari keterkejutan terjadinya musibah semburan lumpur panas, serta ketenteramannya terusik karena adanya fenomena-fenomena yang terus mengancam kondisi kehidupannya. Kondisi psikologis demikian ini juga muncul kembali apabila terjadi fenomena geologis yang membahayakan.

2. Penjaringan permasalahan dan aspirasi warga korban luapan lumpur dan fenomena geologis lainnya.

Upaya ini dimaksudkan untuk menginventarisasikan segala bentuk permasalahan, dan kebutuhan-kebutuhan baik melalui asesmen maupun pernyataan-pernyataannya secara langsung. Dari inventarisasi ini selanjutnya permasalahan sosial dideskripsikan, diklasifikasikan dan dikategorikan. Kategorinya adalah masalah-masalah sosial yang dapat diselesaikan oleh BPLS sendiri, perlu bekerja sama dengan instansi lain, dan rujukan.