i

PEMAHAMAN IBU MENGENAI TEMPER TANTRUM ANAK

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi

Program Studi Psikologi

Disusun oleh:

Albertin Melati Widyaninta 119114040

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

SKRIPSI

PEN,TAHAMAN

IBU MENGENAI

TEN'IPERTANTRUM

ANAK

Disusun oleh:

Albertin Melati Widyaninta 1r9114040

Telah Disetuiui Oleh:

Dosen Pembirnbing.

^ '^t

l(

ipA,trWt-l--rlt

u v'SKRIPSI

PEMAHAMAN IBU

MENGEI\AI

TEMPI,R TANTRUM

AI\AK

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Albertin Melati Widyaninta

NIM: 119114040

Telah dipertanggrurgjawabkan di depan Panitia Penguli

Pada tanggal 14 Mmet 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Penguji I Penguji II

Pengujitrl

Nama lengkap

Ratri Sunar Astuti, M. Si.

M. L. Anantasari, M. Si.

P. Eddy Suhartanto. S. Psi., M Si

Yoryakart4 ... Fakultas Psikologi

1117 CU I I

Universitas Sanata Dharma

Dr. T. Priyo Widiyanto, M. Si.

iii

'p\" g

cur,FW*

iv

HALAMAN MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung

di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku.” Filipi 4:13

“Birds don’t just fly, they fall down and get up.

Nobody learns without getting it wrong.”

Try Everything, ost. Zootopia

“It’s time to see what I can do

To test the limits and break through.”

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Demikian, usaha yang kutempuh melampaui batasku kupersembahkan kepada

Tuhan Yesus Kristus,

yang selalu hadir dalam rupa percikan api semangat dalam titik terendahku.

Ibu Nien,

yang segala perhatiannya dicurahkan padaku.

Bapak Budi,

yang segala kepunyaanya disediakan bagiku.

Adik Eno,

yang tingkah ajaibnya selalu bisa jadi pelarian atas jenuhku.

Aditya,

yang mengajari untuk setia dalam perjuanganku.

Semua sahabat, rekan yang terlibat,

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian dari karya milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta,

13 fubruori

aotTPenulis,

W?$s

(Albertin Melati Widyaninta)

vii

MOTHER’S UNDESTANDING TO INFANT’S TEMPER TANTRUM

Albertin Melati Widyaninta

ABSTRACT

This research aimed to explore mother’s understanding to child behavior while expressing temper tantrum. The design of this research is qualitative in interpretative phenomenological analysis method which applied to data obtained on semi-structured interview and observation. This research was conducted on three mothers who have a daughter or son aged 18 months to 3 years old and indicated with temper tantrum symptomps. The result showed that mother’s understanding about child temper tantrum vary based to educational degree and living place area. Variation of mother’s understanding about child temper tantrum implicated to variation of mother’s attitude to child temper tantrum. Furthermore, mother’s attitude to child temper tantrum implicated to mother’s responses to child temper tantrum and mother’s strategies to cope child temper tantrum.

viii

PEMAHAMAN IBU MENGENAI TEMPER TANTRUM ANAK Albertin Melati Widyaninta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman ibu mengenai perilaku temper tantrum anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif fenomenologis yang diterapkan pada data yang diperoleh melalui metode wawancara semi terstruktur dan observasi. Informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah tiga orang ibu yang memiliki anak dalam rentang usia 18 bulan hingga 3 tahun dengan indikasi temper tantrum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman ibu mengenai perilaku temper tantrum anak memiliki variasi sesuai dengan tingkat pendidikan dan lokasi tempat tinggal. Ragam pemahaman ibu mengenai temper tantrum mempengaruhi variasi sikap ibu terhadap temper tantrum. Selanjutnya, sikap ibu terhadap temper tantrum mempengaruhi cara ibu merespon dan memilih strategi untuk menanggulangi temper tantrum.

HALAMAN

PERNYATAAN

PERSETUJUAN

PUBLIKASI

KARYA

ILMIAH

UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma: Nama : Albertin Melati Widyaninta

NIM

: 119114040Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan

Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: PEMAHAMAN IBU

MENGENAI TEMPER TANTRUN{ ANAK

Besefia perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma

hak

untuk rnenf itnpan,mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya di intemet atau media lain

untuk kepentingan akademis tanpa meminta ijin dari saya maupun memberikan

royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal. 14

Junt 'rOll

Yang menyatakanruO i

,'dr{P

"o

}'-aa)L\$

(/

\-/x

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan yang tiada berkesudahan sehingga penelitian dengan judul PEMAHAMAN IBU MENGENAI TEMPER TANTRUM ANAK ini telah selesai. Penelitian ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Selama proses penyusunan, peneliti telah didukung oleh beberapa pihak. Oleh karena rasa syukur ini, peneliti hendak mengucapkan terima kasih kepada: 1. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih rasanya tidak cukup untuk mewakili

betapa diriku bersyukur memiliki Tuhan selembut sekaligus sekuat Engkau yang penyertaan-Nya sungguh terasa dalam setiap proses penyelesaian penelitian ini.

2. Ibu Nien Haryanti, ibuku yang selalu percaya bahwa aku bisa melampaui segala yang sedang kuhadapi. Makasih ya, bu. Kepercayaan ibu buat Ela lah yang membuat Ela percaya diri buat ngerjain skripsi ini. Makasih, Ela udah ibu whatsapp terus, nanyain keadaan Ela.

3. Bapak Budi Widyatmoko, ayahku yang sudah mengupayakan untuk selalu memenuhi kebutuhanku. Makasih ya, pak. Ela selalu bisa bersandar pada bapak dan punya keyakinan bahwa Ela gak akan jatuh.

xi

5. Ibu Ratri Sunar Astuti, M. Si. selaku pembimbing skripsi selama 5 semester. Terima kasih, ibu, atas pendampingan dan kesabaran ibu dalam pengerjaan skripsi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu yang banyak untuk membantu skripsiku ya, bu.

6. Bapak Dr. T. Priyo Widiyanto, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Psikologi yang telah memimpin Fakultas Psikologi ini dengan tangguh dan bijaksana.

7. Kedua dosen penguji Ibu M. L. Anantasari, M. Si. Dan Ibu Diana Permata Sari, M. Sc. Yang telah membantu proses penyempurnakan skripsi saya. 8. Bapak Prof. Augustus Supratiknya, Ph. D. selaku Dosen Pembimbing

Akademik yang telah berkontribusi pada perkuliahan saya.

9. Segenap dosen Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma atas passion ibu dan bapak sekalian dalam mentransfer ilmu yang memberi saya kesempatan untuk mengembangkan ilmu Psikologi dan bersama dengan para karyawan yang suasana kekeluargaannya membuat saya sangat kerasan di fakultas ini. 10.Aditya Dewantoro, pacar yang tingkah lakunya menjengkelkan tapi selalu

mengusahakan semua yang baik buat perkembanganku menjadi pribadi yang semakin dan semakin baik. Makasih ya, ndut. Aku yakin 100% nggak ada satu orangpun yang sespesial (baca: seaneh, seunik, seajaib, dan senyeleneh) kamu!

xii

berani tampil di depan orang banyak menjadi orang yang akhirnya dipercayakan untuk memimpin orang banyak. Salim, Sak, Noy.

12.Ghea Kuncahyani, Stella Vania, Agnes Wijaya, Retha Sekar Lelyana, Dianasia Tyas, Mira Toby, Bincik Primaturini, Bene Pasaribu, Rere Siniwi, Martha Sihombing, Bella Indyaningtyas, Angga Kurnianto, sebagai sahabat-sahabat yang memberikan kenyamanan dalam kegelisahan dan penguatan dalam kebimbangan. Aku bersyukur karena Tuhan telah menghadiahkan kalian dalam hidupku. Peluk satu-satu!

13.Seksi Publikasi dan Dekorasi Psychofest 2011: Mas Plentong, Mbak Astrid, Agnes, Ateng, Anton. Berkat mas Plentong selaku koordinator seksi yang telah memilih aku jadi anggota, aku jadi kecebur di populasi cah kepanitiaan Psi dan menemukanku pada tambatan hatiku.

14.Konseptor dan Tutor AKSI 2012: Mas Hanif, Mas Kribo, Mbak Valen, Mbak Sondra, Mbak Tari, Saktya, Ateng, Mas Wawan, Mas Erga, Mbak Vita, Tyas, Bene, Bella, Rere, Agnes, Pika, Anita. Berkat dinamika bersama kalian bertujuh belas, aku jadi punya banyak soft skill baru yang menyadarkanku bahwa skill yang aku punya belumlah ada apa-apanya.

xiii

16.Panitia AKSI 2015: Anoy, Elis, Vico. Anoy yang celelekan tapi berhati-hati, Elis yang skillful pada jobdesc dan keluguannya mencairkan suasana, dan Vico yang jahil tapi galak. Kita berempat adalah komposisi anggota divisi yang paling pas dan saling menunjang penyelesaian pekerjaan dan kekompakan. Aku kangen nge-ArtJog bareng lho!

17.Saudari-saudari KKN: Yasmine, Muti, Ayuk, Irene. Kehadiran kalian dalam hari-hariku selama satu bulan di Gupit mengajarkanku cara mencintai sesama dengan menerima apa adanya. Pendadaranku mbok do teko to!

18.Keluarga Psikologi 2011, semuanya, tak terkecuali, status apapun yang sekarang kalian sandang. Terima kasih bahwa keragaman kalian menciptakan dinamika yang unik, membuat nyaman, dan menujang perkembanganku di fakultas kita tersayang. Terima kasih telah menjadi bagian yang akan selalu kurindukan ketika pulang ke Jogja.

19.Ketiga informan yang telah menyediakan diri untuk berbagi pengalaman yang sangat bernilai untuk penelitianku. Terima kasih banyak, semoga senantiasa menjadi ibu yang tangguh dan skillful dalam menunjang perkembangan anak-anak.

xiv

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN ………..………1

A. Latar Belakang ………..…1

B. Rumusan Masalah ………....………….8

C. Tujuan Penelitian ………...8

D. Manfaat Penelitian ...……….8

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA ……….10

A. Temper Tantrum ……….10

1. Definisi temper tantrum ………10

2. Usia kemunculan temper tantrum ....………...……10 3. Perilaku yang menyertai temper tantrum ………...11

4. Faktor-faktor penyebab kemunculan temper tantrum ……….12

5. Klasifikasi temper tantrum yang normal dan abnormal... 15

B. Strategi Menanggulangi Temper Tantrum ………..…...16

C. Perkembangan Anak ...………..…………19

1. Perkembangan fisik dan motorik ………....19

2. Perkembangan kognitif dan bahasa ………..……...20 3. Perkembangan sosial ……….…..23 4. Perkembangan emosi ………..…25

5. Perkembangan agresi ...30

D. Pemahaman Ibu ………..31

xv

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman ibu ... 35

3. Pentingnya memahami temper tantrum anak ………..36

E. Pertanyaan Penelitian ……….………...37

1. Fokus penelitian………...…….. 37

2. Pertanyaan pendukung ………37

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN ………39

A. Jenis Penelitian ……….…39 B. Fokus Penelitian ………..………….40 C. Batasan Istilah ………...40

D. Partisipan Penelitian ………...……...42

E. Metode Pengumpulan Data ………...43 F. Panduan Wawancara ………..…………...46

G. Proses Pengumpulan Data ……….47 H. Metode Analisis Data ……….……...48 I. Krediilitas Penelitian ……….50

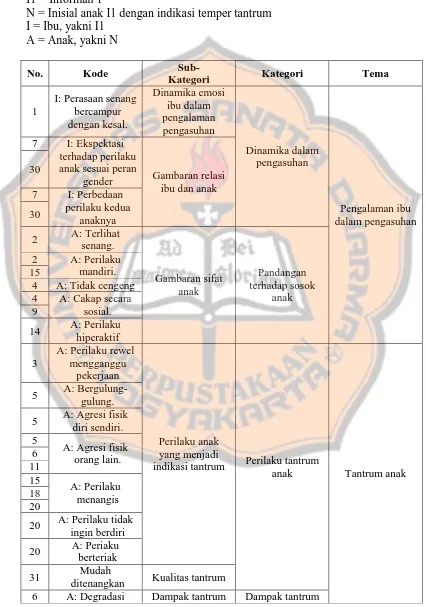

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ……….…52

A. Pelaksanaan Penelitian ……….……….52

B. Gambaran Informan ……….……….55

1. Informan 1 ………...55

2. Informan 2 ………...56

3. Informan 3 ………...57

C. Hasil Penelitian: Deskripsi Tema Umum ………..57

xvi

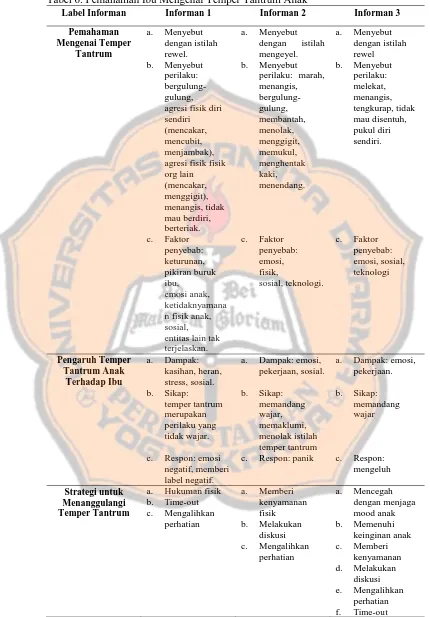

2. Pemahaman ibu mengenai temper tantrum anak ………61

3. Pengaruh temper tantrum anak terhadap ibu ………...66

4. Strategi menanggulangi temper tantrum ……… 71

D. Pembahasan ………...74

1. Informan 1 ……….… 75

a. Dinamika praktik pengasuhan ibu terhadap anak …………..…...75

b. Pemahaman ibu mengenai temper tantrum anak …………....…..76

c. Pengaruh temper tantrum anak terhadap ibu ……….……....78

d. Strategi menanggulangi temper tantrum ………...……79

2. Informan 2 ………...80

a. Dinamika praktik pengasuhan ibu terhadap anak …………..…...80

b. Pemahaman ibu mengenai temper tantrum anak ………..81

c. Pengaruh temper tantrum anak terhadap ibu ………83

d. Strategi menanggulangi temper tantrum ………...84

3. Informan 3 ………...85

a. Dinamika praktik pengasuhan ibu terhadap anak ………...85

b. Pemahaman ibu mengenai temper tantrum anak ……….… 87

c. Pengaruh temper tantrum anak terhadap ibu ……….89

d. Strategi menanggulangi temper tantrum ………...…90

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN ………..95

A. Kesimpulan ………..………….95 B. Keterbatasan Penelitian ……… 96

xvii

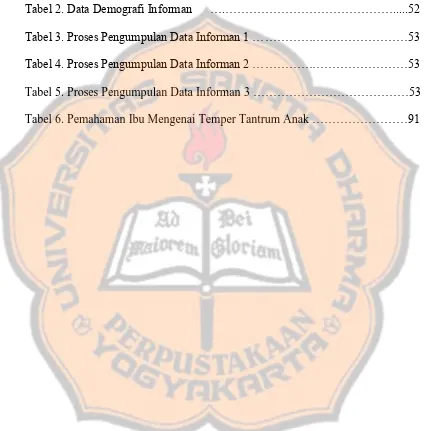

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Panduan Wawancara ………...46

Tabel 2. Data Demografi Informan ….………...52

Tabel 3. Proses Pengumpulan Data Informan 1 ………53

Tabel 4. Proses Pengumpulan Data Informan 2 ………53

Tabel 5. Proses Pengumpulan Data Informan 3 ………53

xviii

DAFTAR GAMBAR

xix

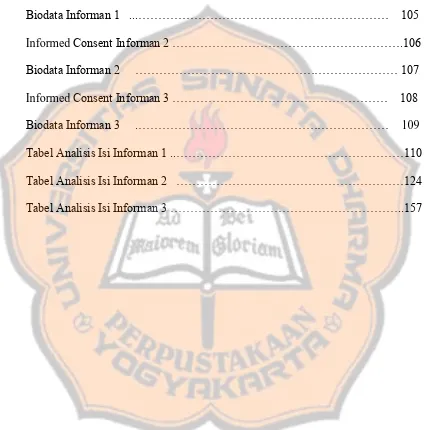

DAFTAR LAMPIRAN

Informed Consent Informan 1 ……….104

Biodata Informan 1 ...……… 105

Informed Consent Informan 2 ……….106

Biodata Informan 2 ……… 107

Informed Consent Informan 3 ……… 108

Biodata Informan 3 .……… 109

Tabel Analisis Isi Informan 1 ..………110

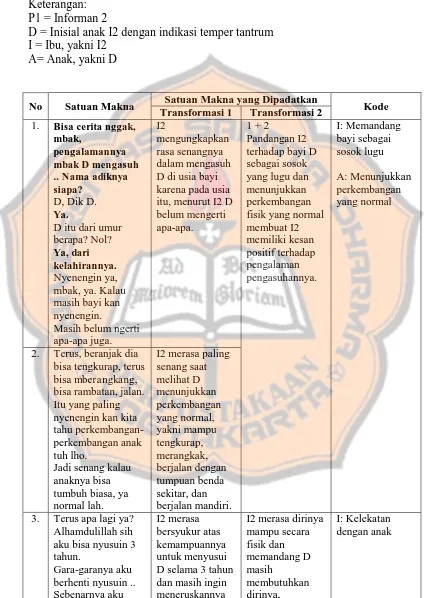

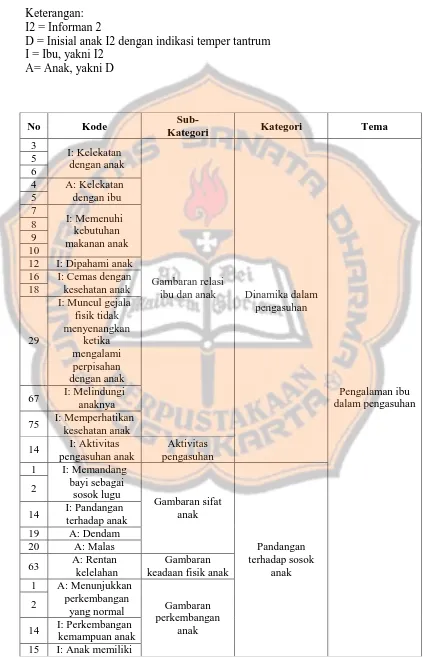

Tabel Analisis Isi Informan 2 ………124

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa awal anak-anak adalah fase perkembangan dengan perubahan yang cukup menonjol. Masa ini merupakan tingkat perkembangan saat anak-anak menghadapi dunia sosial yang lebih luas (Santrock, 2002). Anak-anak-anak mulai keluar dari lingkup keluarga menuju lingkungan teman sebaya dan memasuki lingkungan sekolah. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai memiliki pemahaman yang lebih kompleks mengenai lingkungan sosialnya (Bukatko, 2008). Mereka sudah menyadari dan mampu mengekspresikan keinginannya, namun mereka juga memahami bahwa lingkungan memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi, yang seringkali menghalanginya untuk mencapai keinginan-keinginannya.

anak laki-lakinya kerap melemparkan semua baju ke lantai setiap kali ia pulang sekolah, tuturnya dalam tabloid Femina (no. 10/7-13Mar15 pada rubrik Anda dan Keluarga).

Meggitt (2013) menyebut ledakan emosi frustrasi dan amarah yang tidak terkontrol, seperti berteriak, menangis, menolak bekerja sama, marah (dapat diekspresikan di antaranya dengan menendang, memukul, berteriak) sebagai tantrum. Meggitt (2013) menyatakan bahwa temper tantrum muncul sebagai akibat dari konflik antara hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dengan pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa frustrasi yang dialami anak pada situasi yang membingungkan baginya akan dapat memicu timbulnya tantrum.

Temper tantrum memberikan dampak kepada ibu. Sebagian besar ibu melaporkan bahwa pada masa ini, mereka mulai merasa jengkel dan kewalahan ketika berhadapan dengan anaknya. Seperti yang diungkapkan oleh Astrika dalam tabloid Ayah Bunda (no. 13/ 23Jun-6Jul14), dalam rentang usia dua hingga tiga tahun, anaknya terlihat sering menangis, marah, menjerit, menendang-nendang, mengamuk, dan pandai berargumentasi. Berdasarkan perilaku tersebut, Astrika menyebut anaknya sebagai monster cilik.

usia tujuh tahun, ibu melabel anaknya sebagai trouble maker (atau peneliti menerjemahkannya sebagai si biang kerok).

Meski melalui kedua fenomena di atas disebutkan bahwa temper tantrum menyusahkan ibu, sebuah sumber menyebutkan bahwa kemunculan temper tantrum merupakan perilaku yang biasa muncul dalam masa perkembangan anak, khususnya pada rentang usia 18 hingga 60 bulan (Potegal & Davidson (dalam Belden, Thomson, & Luby, 2008)). Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya karena anak belum cukup mampu mengkomunikasikan keinginannya dengan jelas (Kopp dalam Bukatko, 2008) atau karena kematangan fisiologis, yakni bagian frontal pada otak yang mengontrol gairah (excitation) dan penghambat (inhibition) sedang dalam proses pematangan (Fox & Schore dalam Bukatko, 2008) yang menyebabkan letupan keinginan dan kemampuan anak untuk mengontrol keinginannya seringkali berkonflik.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya kesenjangan antara pemahaman para ibu dengan uraian para pakar mengenai temper tantrum yang muncul pada anak. Kemunculan tantrum seringkali menimbulkan rasa jengkel bagi ibu, bahkan rasa malu bila terlihat oleh orang lain (Azar, Reitz, & Goslin, 2008) sehingga sebagian ibu melabel anaknya sebagai anak yang nakal. Padahal, pemberian label semacam itu dapat berdampak buruk bagi anak.

versus inferiority). Santrock (2002) menyebut bahwa orang tua yang memberikan label “kacau” atau “berantakan” pada hasil karya anaknya, dapat

mendorong perkembangan rasa rendah diri pada anak-anak.

Menjadi ibu berarti mengambil tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak. Hal ini didukung oleh Kartono (1992) bahwa ibu harus melibatkan diri dalam menjamin kesejahteraan psikologis anaknya dalam mendampingi anak beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Dalam kasus temper tantrum, tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dalam sikap ibu saat menangani perilaku negatif yang muncul. Penanganan atau sikap yang sesuai hanya dapat dicapai apabila ibu memiliki pemahaman yang benar mengenai kondisi anaknya, khususnya mengenai perilaku temper tantrum yang diekspresikan anaknya.

Pernyataan ini didasarkan oleh pernyataan Anderson (dalam Supratiknya, 2012) yang menyebut bahwa dalam definisi „memahami‟

terdapat kemampuan untuk membedakan atau mengklasifikasi dan membuat perkiraan. Berdasarkan pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa ketika ibu memahami bahwa perilaku mengganggu dan merusak yang diekspresikan anaknya adalah temper tantrum, maka ibu akan mengambil sikap yang tepat. Sebaliknya, bila ibu tidak memahami bahwa perilaku-perilaku tersebut adalah temper tantrum, melainkan perilaku nakal, maka ibu akan menyikapi dengan salah dan berdampak buruk bagi anaknya.

berbagi cerita bahwa anak perempuannya yang berusia 2 tahun menunjukkan perilaku berguling-guling di lantai untuk meminta dibelikan sebuah mainan di suatu pusat perbelanjaan. Karena sudah paham bahwa anaknya sedang mengekspresikan temper tantrum, maka ia menggendong anaknya ke luar toko dan membiarkan temper tantrumnya selesai. Setelah itu, ia dan anaknya berbicara dengan baik-baik dan mengajaknya pulang.

Sementara itu, berikut adalah sikap yang salah dalam menangani tantrum. American Academy of Pediatrics (dalam Daniels, Mandleco, & Luthy, 2012) memberi contoh mengenai anak yang mengekspresikan temper tantrum karena menolak perintah ibu untuk tidur. Ibu mungkin menyikapi temper tantrum anaknya dengan membolehkan anaknya terjaga hingga larut malam. Namun, ibu mungkin tidak sadar bahwa sikapnya ini justru memberikan penguatan (reinforcement) pada perilaku tantrum anaknya. Anak pun mempelajari bahwa perilaku temper tantrum dapat digunakan untuk memperoleh keinginannya.

perkembangan dan kemampuan yang dimiliki oleh anaknya. Hal inilah yang menjadi latar belakang bahwa pemahaman ibu mengenai temper tantrum perlu diteliti lagi. Maka akan lebih baik apabila ibu memiliki pemahaman yang lebih baik dalam melihat perbedaan antara perilaku tantrum dan perilaku mengganggu dan merusak lainnya, atau sering disebut sebagai perilaku nakal.

Encyclopedia of Child Behavior and Development (2001) menjelaskan tantrum sebagai: 1). Perilaku yang merusak dan tidak diinginkan sebagai respon atas luapan emosi yang disebabkan oleh keinginan yang tidak dipenuhi, 2). Ketidakmampuan untuk mengontrol emosi yang disebabkan oleh frustrasi atau kesulitan untuk mengekspresikan keinginan tertentu. Menurut sumber yang sama, kondisi seperti ini umum ditemui pada anak dalam rentang usia 18 bulan hingga 4 tahun. Dengan demikian, perilaku tantrum perlu dipahami sebagai ekspresi ketidaknyamanan dan frustrasi atas konflik yang dialami oleh anak.

Menurut Gunarsa (1987), suatu perilaku dapat disebut nakal apabila perilaku tersebut menimbulkan masalah bagi diri sendiri atau orang lain, dan melanggar nilai-nilai moral maupun sosial. Sebagai contoh, anak yang nakal akan menunjukkan perilaku seperti berbohong, memecahkan kaca jendela, mengganggu adik, dan mencuri barang milik orang lain (Gunarsa, 1987).

menjadi indikasi anak yang merasa tidak bahagia dan tidak nyaman, daripada anak yang nakal (McCaskill, 1941). Dengan demikian, melabel perilaku tantrum dengan kata „nakal‟ merupakan hal yang tidak tepat.

Pemahaman mengenai temper tantrum anaknya merupakan kemampuan yang penting dikuasai oleh ibu dalam pengalamannya mengasuh anak. Paham berarti memahami makna, membedakan hal yang benar dan yang salah, serta membuat perkiraan atau strategi tertentu (Anderson dalam Supratiknya, 2012). Menurut Irmansyah (dalam Nurrachman dan Bachtiar, 2011), memahami adalah modal utama untuk membangun suatu hubungan yang positif dan saling membahagiakan. Bila melihat implikasinya, pengetahuan ibu dapat menstimulasi perkembangan fisik, kognitif, dan emosional anak (Balson, 1993), sebaliknya kegagalan ibu dalam mengidentifikasi maksud anak akan membuat ibu mengembangkan perasaan tidak mampu memahami dan menolong anak mereka (Balson, 1993), dan membuat anak mengembangkan rasa rendah diri (Sarumpaet, 1978; Purnomo, 1990; Santrock, 2002).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman ibu mengenai perilaku temper tantrum anaknya. Untuk mecapai tujuan tersebut, peneliti bekerja sama dengan para partisipan penelitian, yakni 3 orang ibu yang berdinamika dengan anak dengan indikasi temper tantrum dalam rentang usia 18 bulan hingga 3 tahun.

belakang tersebut didasari oleh Azwar (2005) mengenai sikap, bahwa pembentuk sikap setidaknya dipengaruhi oleh pengalaman langsung, pendidikan, dan paparan terhadap media massa.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pemahaman ibu mengenai perilaku tantrum anaknya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menggali pemahaman ibu mengenai perilaku temper tantrum anaknya.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini menambah kelengkapan kajian mengenai temper tantrum dalam bidang Psikologi Perkembangan, khususnya dalam rangka memahami tahapan perkembangan (milestone) anak. Hingga saat ini, topik temper tantrum banyak dikaji dalam bidang pengasuhan (Nursing) khususnya dalam strategi penanggulangan perilaku temper tantrum.

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Temper Tantrum

1. Definisi temper tantrum

Temper tantrum dapat dikenali dari berbagai istilah, seperti „amukan‟, „mengamuk‟, dan „mengambek‟ (Meggitt, 2013; Suririnah, 2010). Temper tantrum didefinisikan sebagai semprotan emosi frustrasi dan amarah yang ekstrem dan tidak terkontrol pada anak-anak kecil yang tampak dari perilaku-perilaku tidak menyenangkan dan tidak sesuai dengan situasi, seperti menangis, berteriak, dan menyakiti diri sendiri (Daniels et al., 2012; Meggit, 2013; McCurdy dalam Daniels et al., 2012).

2. Usia kemunculan temper tantrum

Kemunculan temper tantrum dapat dilihat pada usia 1 hingga 4 tahun (Harrington, 2009). Hasil penelitian oleh Sullivan & Lewis (2012), menunjukkan bahwa temper tantrum mulai muncul pada anak sekitar usia 12 bulan.

dalam Dinantia, Indriati, dan Nauli, 2014). Bahkan, Meggitt (2013) menyebutkan bahwa tantrum biasanya terjadi pada anak usia 2 tahun.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa perilaku temper tantrum muncul pada rentang usia antara 18 bulan hingga 3 tahun.

3. Perilaku yang menyertai temper tantrum

Temper tantrum dapat dikenali dari perilaku tampak seperti berikut. Harrington (2009) menyampaikan bahwa anak yang tantrum menunjukkan perilaku merengek, mengeluh, menolak perintah, membantah, memukul, berteriak, berlari, dan menantang guru atau orang tua. Suririnah (2010) menemukan bahwa berteriak-teriak, berbaring di lantai, menendang, membanting barang-barang, menahan napas, membenturkan kepala ke tembok atau lantai, menangis adalah perilaku yang kerap dijumpai pada anak tantrum.

Berikut adalah klasifikasi perilaku temper tantrum berdasarkan sifatnya yang dikelompokkan menurut Belden et al., 2008 :

a. Agresi yang tidak destruktif, terdiri dari perilaku menendang tanpa sasaran, menghentakkan kaki, memukul dinding, merengek, mengeluh, menolak perintah, membantah, berteriak, berlari, menantang guru atau orang tua.

b. Menyakiti diri sendiri, terdiri dari perilaku memukul diri sendiri, membenturkan kepala, menahan nafas, menggigit diri sendiri,

d. Agresif destruktif, terdiri dari perilaku menendang orang lain, memukul orang lain, melempar benda, merusak benda

Berikut adalah klasifikasi perilaku temper tantrum berdasarkan intensitasnya yang dikelompokkan menurut Preschool Age Psychiatric Assesment (PAPA) dalam Belden et al., 2008 :

a. Tantrum normatif, yakni tantrum yang jarang meningkat pada perilaku menangis-berteriak berlebihan, dan tanpa disertai kerusakan-kekerasan, atau keduanya.

b. Tantrum berlebihan tanpa agresi, yakni tantrum yang tidak disertai agresi-kekerasan namun disertai dengan perilaku berteriak-menangis, dan/atau memukul tanpa sasaran.

c. Tantrum berlebihan dengan agresi, yakni tantrum yang disertai dengan perilaku menangis-berteriak, juga agresi-kekerasan terhadap objek, orang lain, atau keduanya.

4. Faktor-faktor penyebab kemunculan temper tantrum

Selain memahami definisi, usia kemunculan, dan perilaku yang sering muncul, para ibu juga perlu memahami pemicu temper tantrum. Terdapat berbagai hal yang dapat menyebabkan perilaku tantrum muncul.

sesuatu yang diinginkan, tidak mau meyelesaikan aktivitas yang dikerjakan, atau dipaksa melakukan aktivitas yang tidak diinginkan. Selanjutnya, anak dapat mengekspresikan temper tantrum karena mereka mencontoh perilaku orang lain. Anak pernah melihat orang di sekelilingnya mengekspresikan emosi negatif dengan mengambek. Anak juga dapat menggunakan tantrum sebagai ancaman untuk mendapatkan hal yang diinginkannya. Hal ini dapat terjadi karena orang tua tidak konsisten dalam memberikan aturan mengenai hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dilakukan. Penyebab-penyebab yang ditimbulkan dari ketidaknyamanan fisik seperti kelelahan, merasa lapar dan haus juga dapat memicu kemunculan temper tantrum.

Pandangan dari sisi perkembangan anak disampaikan oleh Syam (2013). Temper tantrum merupakan usaha keras dari autonomy yang dikembangkan anak usia toddler dalam usahanya menolak aktivitas yang tidak disukai. Dalam menanggapi salah satu fenomena yang dialami anak dalam usia toddler, yakni kelelahan, Syam (2013) menjelaskan bahwa kelelahan merupakan tindakan sederhana sebagai toleransi dari frustrasi.

Meggitt (2013) dalam terjemahan atas buku aslinya Understanding Child Development, menjelaskan bahwa temper tantrum dapat terjadi ketika seorang anak sedang sakit atau lelah, tetapi seringkali terjadi karena ada konflik mengenai sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan olehnya. Meggitt (2013) menyebutkan tujuh kondisi yang menjadi pemicu tantrum, yakni frustrasi, tidak mendapatkan cukup perhatian, keinginan untuk mandiri, ditolak, lapar, lelah, dan terlalu terstimulasi, serta ingin mengetes batasan dan aturan.

Berdasarkan paparan berbagai referensi di atas, peneliti mengkategorisasi faktor-faktor kemunculan temper tantrum dalam 2 kelompok besar, yakni:

a. Faktor penyebab

1) Faktor perkembangan: Menolak permintaan orang lain yang tidak disukai, sedang mengetes batasan dan aturan di lingkungan. Kedua hal ini berkaitan erat dengan fase otonomi yang sedang berkembang.

2) Faktor fisik: sedang sakit, kelelahan, dan lapar. b. Faktor pemicu

1) Faktor emosi: tidak mendapatkan cukup perhatian, ditolak, rasa frustrasi, dan rasa takut.

5. Klasifikasi temper tantrum yang normal dan abnormal

Pada bagian ini akan disajikan klasifikasi anak yang disebut sehat, anak yang mengalami temper tantrum yang disebut sebagai normal dan anak yang mengalami temper tantrum yang disebut sebagai normal abnormal berdasarkan rentang usia anak.

Menurut Belden et al. (2008), anak disebut sehat apabila tidak memiliki kriteria DSM-IV dalam psychiatric disorder apapun. Anak yang disebut sehat ini menunjukkan perilaku temper tantrum yang secara signifikan lebih sedikit menunjukkan kekerasan, menyakiti diri sendiri, merusak, dan agresi secara oral. Anak sehat mengalami tantrum dengan tingkat keparahan lebih ringan, durasi yang lebih pendek, dan membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk kembali ke keadaan normal.

Sebaliknya, temper tantrum anak disebut abnormal apabila masih mengalaminya di atas usia 4 tahun. Anak mengekspresikan temper tantrum disertai perilaku melukai diri sendiri atau orang lain, atau memiliki intensitas Tantrum Berlebihan dengan Agresi berdasarkan PAPA dalam Belden et al., 2008. Durasi tantrum anak melebihi 15 menit dan berlangsung lebih dari 5 kali dalam sehari. Anak akan menunjukkan mood yang secara terus menerus negatif dalam tantrumnya.

B. Strategi Menanggulangi Temper Tantrum

Papalia, Olds, dan Feldman (2007) menyebutkan bahwa pengasuh perlu melihat ekspresi keinginan anak sebagai hal yang normal, yakni usaha yang sehat untuk mencapai kemandirian, bukan karena keras kepala, sedangkan Balson (1993) menyatakan bahwa anak tidak berperilaku buruk karena mereka terganggu secara emosional, tetapi mereka menjadi terganggu secara emosional untuk berperilaku buruk. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan atau sikap terhadap ekspresi tantrum sebagai hal yang normal menjadi langkah pertama untuk menanggulangi kemunculan perilaku yang destruktif.

Menurut Beaty (2014), hal yang terlebih dahulu harus diperhatikan adalah pengelolaan atas reaksi emosional yang muncul. Untuk membantu anak-anak mengelola reaksi emosional tidak sesuai, ibu perlu melakukan hal-hal ini:

2. Meredakan respon negatif anak dengan membiarkannya “mengeluarkannya” melalui tangisan, bicara, atau mengarahkan perasaan negatif ke tindakan non destruktif.

3. Menawarkan dukungan, kenyamanan, dan ide untuk kontrol diri. 4. Mencontohkan sendiri perilaku-perilaku yang terkendali.

5. Memberi anak kesempatan untuk membicarakan perasaan negatif secara sesuai.

Meggitt (2013) mengatasinya dengan menyasar langsung ke perilaku temper tantrum yang telah muncul, seperti:

1. Menghindari penyebab tantrum dan mengalihkan perhatian anak.

2. Menghiraukan tantrum dengan memberikan perhatian sesedikit mungkin terhadap amukannya.

3. Tetap tenang dalam menghadapi anak yang sedang mengekspresikan tantrum.

4. Konsisten dengan penghirauan tersebut agar anak tidak mengulangi perilaku tantrum.

5. Memberi sentuhan yang lembut dengan pelukan kuat dan berbicara dengan tenang.

6. Memberi instruksi yang sederhana dan jelas untuk meredakan tantrumnya. 7. Memuji dan memberi hadiah bila anak berperilaku baik.

8. Menyediakan aktivitas yang menyenangkan.

Berdasarkan beberapa referensi di atas, berikut adalah cara penanganan temper tantrum yang tepat:

1. Ibu harus tetap tenang

2. Ibu berusaha untuk menghindari penyebab tantrum

3. Ibu perlu menghiraukan anak bila tantrum sedang memuncak dengan memberikan perhatian sesedikit mungkin terhadap amukannya. Berikan anak kesempatan untuk mengekspresikan tantrumnya. Meggit (2013) menambahkan, apabila anak telah belajar untuk mengatur amarahnya sejak kecil, ia akan lebih mudah mengekspresikan emosinya ketika sudah besar nanti.

4. Konsisten dengan perilaku penghirauan tersebut agar anak tidak mengulangi perilaku temper tantrum.

5. Bila tantrum sudah mereda, beri pelukan untuk memberi kenyamanan pada anak sambil mendiskusikan perasaan negatif dan nasihat untuk mengontrol diri. Instruksikan dengan jelas. Hal ini berarti memberikan kesempatan anak untuk memverbalisasi tantrumnya dan mengungkapkan keinginannya.

6. Ibu harus menjadi contoh anak dalam mengendalikan emosi.

8. Apabila anak sudah mampu untuk mengendalikan tantrumnya, berikan pujian atau hadiah.

C. Perkembangan Anak

Balson (1993) menyatakan dalam rangka memahami dan membantu perkembangan fisik, kognitif, dan emosional anak, orangtua harus mempunyai pengetahuan sehingga orangtua dapat membuat keputusan yang tepat mengenai anak-anak mereka dan dapat menstimulasi perkembangan mereka.

Menurut Beaty (2014), anak-anak pada rentang usia antara 18 bulan hingga 3 tahun disebut sebagai anak usia prasekolah. Papalia et al. (2007) menyebut rentang usia sejak kelahiran hingga usia 3 tahun sebagai periode bayi (infancy) dan balita (toddlerhood). Batas ini diperjelas oleh Santrock (2007) dengan menyebut rentang usia 18 hingga 24 bulan sebagai periode bayi (infancy) sedangkan pada rentang usia 2 hingga 5 tahun sebagai masa awal anak-anak (early childhood).

1. Perkembangan fisik dan motorik

badan mereka pun telah mencapai seperlima berat orang dewasa. Menurut Santrock (2007), saat usia 2 tahun, mereka berbobot 26 hingga 32 pon atau setara dengan 12 hingga 15 kg, sedangkan menurut Berk (2012) mereka berbobot 30 pon atau setara dengan 14 kg. Dengan pertumbuhan seperti ini, Berk (2012) menggambarkan bahwa di tahun kedua perkembangan mereka, kebanyakan balita terlihat bertubuh kurus.

Anak-anak juga mengembangkan aspek motorik mereka sehingga mereka mulai menunjukkan keterampilan-keterampilan baru. Santrock (2007) menyebutkan bahwa anak pada usia 18 hingga 24 bulan mengembangkan keterampilan motorik kasar seperti 1) menyeimbangkan diri di atas kaki dalam posisi jongkok saat bermain dengan objek di lantai, 2) melompat-lompat di tempat, 3) berjalan cepat atau berlari dengan kaku dalam jarak pendek, dan 4) berjalan mundur tanpa kehilangan keseimbangan. Selanjutnya, Santrock (2007) menyebutkan bahwa pada usia 2 hingga 3 tahun, anak-anak telah mengembangkan keterampilan motorik halus, yakni mencoret-coret meski belum dapat menulis.

2. Perkembangan kognitif dan bahasa

tangan, dan instrumen sensoris-motorik lainnya. Pada tahap ini, Berk (2012) mengungkapkan bahwa bayi belum mampu melakukan banyak kegiatan di dalam kepala mereka, seperti berpikir dan bernalar. Mereka merepresentasikan pengalaman dan memecahkan masalah praktis sehari-hari dalam bentuk isyarat, permainan, dan ucapan. Kemudian, pada akhir tahap ini,mereka mengembangkan pemikiran simbolik awal (Santrock, 2007). Hal ini sesuai dengan Papalia & Feldman (2014) bahwa pada akhir tahun kedua, mereka berpikir menggunakan simbol dan menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah.

Selanjutnya, berdasarkan tahap perkembangan kognitif Piaget dalam Santrock (2007), anak berusia 2 hingga 3 tahun berada pada tahap perkembangan kognitif praoperasional, yang akan dialami anak hingga usia 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan gambaran-gambaran mental untuk memahami lingkungannya, pemikiran-pemikiran simbolik, seperti yang diekspresikan melalui penggunaan kata-kata dan gambar-gambar mulai digunakan dalam penggambaran mental. Hal ini berarti tahap perkembangan kognitif mereka telah melampaui hubungan informasi sensorik dengan tindakan fisik. Namun demikian, muncul juga egosentrisme dan sentralisasi yang disebut sebagai hambatan dalam pemikiran anak pada tahapan ini. Adapun egosentrisme adalah ketidakmampuan anak untuk membedakan perspektif diri sendiri dan orang lain, sedangkan sentralisasi adalah pemusatan perhatian pada satu karakteristik dan pengabaian karakteristik lain.

hingga 3 tahun, anak mengalami peralihan dari penggunaan kalimat-kalimat sederhana menjadi kalimat-kalimat-kalimat-kalimat yang lebih kompleks.

3. Perkembangan sosial

Menurut Papalia et al. (2007), dalam periode bayi (infancy) dan balita (toddlerhood) sedang mengembangkan self-awareness. Dengan ini, mereka mulai memahami adanya berbagai keinginan dan kemampuan untuk mencapai keinginan tersebut secara mandiri sehingga mengembangkan tahap perkembangannya dari kebergantungan ke otonomi. Pada rentang usia ini, mereka memiliki kelekatan dengan orang tua dan pengasuh maupun objek lain seperti mainan atau selimut.

Meggitt (2013) menuliskan bahwa dalam mengembangkan keterampilan sosialnya, anak pada usia 2 tahun suka bermain di samping anak-anak lain, tapi tetap bermain sendiri. Mereka juga mulai merasa percaya diri, namun tetap membutuhkan bantuan orang dewasa, terutama ketika mengalami konflik.

yang sulit. Meski demikian, perilaku tersebut tidak didasari sikap kasar, melainkan ungkapan makna diri yang sedang berkembang, yakni hanya dapat memikirkan sudut pandang diri sendiri, (5) disebut sebagai 2 tahun yang mengerikan, mereka terlihat jauh lebih menonjolkan diri, membangkang untuk pertama kalinya sehingga pelatihan emosi penting untuk menolong mereka menangani frustrasi dan amarah.

kemunculan masa negatif anak. Anak-anak mulai mengembangkan pemahaman bahwa mereka makhluk individu, memiliki kontrol dan kekuatan yang menarik. Mereka terdorong untuk mencoba ide dan membuat keputusan sendiri. Ini adalah tanda normal dorongan otonomi.

4. Perkembangan emosi

Santrock (2007) menyatakan bahwa emosi merupakan „bahasa‟ pertama yang dibangun oleh orang tua dan bayi untuk berkomunikasi dan dan menjadi faktor kunci dalam hubungan antara orang tua dan anak.

Secara umum, anak pada rentang usia antara 18 bulan hingga 3 tahun mengalami perkembangan aspek emosi sebagai berikut 1) mengalami bermacam-macam perasaan baru yang sering kali bertentangan, 2) sulit mengontrol dan menahan emosi, 3) semakin paham berbahasa dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan emosi, 4) mulai mampu mengekspresikan perasaan mereka dengan kata-kata, namun sering frustrasi jika tidak mempu mengekspresikan diri, 5) mampu menyadari dan menanggapi perasaan orang lain, 7) lebih banyak bermain dengan anak-anak lain pada usia 2.5 tahun, namun tetap tidak mau berbagi mainan dengan anak-anak lain (Meggitt, 2013).

(2007) menambahkan bahwa emosi positif yang muncul pada rentang usia ini adalah antusiasme, bahagia, cinta, sedangkan emosi negatif yang muncul adalah cemas, marah, sedih.

Saat anak telah berusia 2 tahun, mereka dapat menunjukkan tanda empati dan peduli. Mereka cenderung menunjukkan perilaku seperti membantu atau menirukan pekerjaan rumah tangga. Mereka juga suka meminta anggota keluarga untuk berada di dekatnya. Namun di sisi lain, mereka menggunakan agresi fisik jika frustrasi atau marah. Sering kali, mereka mengekspresikan frustrasi dengan menangis dan meronta, frekuensinya memuncak selama tahun ini. Mereka senang bermain sendiri, suka menyuruh, menentang, dan tidak sabar menunggu giliran. Mereka posesif terhadap mainannya namun dapat menawarkan mainan untuk anak lain. Mereka juga menginginkan segala sesuatu “persis seperti biasanya” (Allen & Marotz, 2010).

Pada usia 30 bulan hingga 3 tahun, anak-anak menunjukkan perkembangan kemampuan untuk “membaca” emosi orang lain, sehingga

mental state mulai terbentuk, dan mereka memahami intensi orang lain (Papalia et al., 2007).

Maka, dengan deskripsi para ahli di atas, berikut adalah ciri-ciri perkembangan anak usia 18 bulan hingga 3 tahun:

a. Pada rentang usia 18 hingga 24 bulan disebut sebagai periode bayi (infancy) sedangkan pada rentang usia 2 hingga 5 tahun disebut sebagai masa awal anak-anak (early childhood).

b. Memiliki tinggi badan 82 hingga 92 cm dan berat badan 12 hingga 15 kg sehingga kebanyakan dari mereka terlihat bertubuh kurus.

c. Sudah mampu berdiri seimbang, melompat di tempat, berlari dengan kaku. Belum mampu menulis.

d. Rata-rata dari mereka telah mampu berjalan dengan mudah. Hal ini menyebabkan meningkatnya kemandirian, di mana otonomi vs malu dan ragu-ragu menjadi tahapan perkembangan psikososialnya. Perkembangan ini memungkinkan bayi untuk menjelajahi lingkungannya dengan lebih leluasa dan untuk memulai interaksi dengan orang lain dengan lebih siap.

e. Sedang mengembangkan kemandirian atau otonomi; yang ditandai dengan anak mulai memahami identitas diri, batasan lingkungan, dan mengembangkan tahap dasar empati, namun masih menggunakan sudut pandang sendiri. Perkembangan ini masih pada tahap awal atau belum berkembang sempurna, sehingga masih sering gagal dalam meregulasi emosi dan sering kali menunjukkan perilaku negatif.

f. Pada rentang usia 0 hingga 2 tahun merespon bersadarkan stimulus yang diterima oleh mata, telinga, dan tangan, sedangkan pada rentang usia 2 hingga 3 tahun mampu bernalar secara sederhana dan berkomunikasi dengan ibu. Kata-kata sederhana dan gambar disarankan untuk menambah efektivitas komunikasi dengan anak. g. Sudah mampu mengungkapkan emosi dengan kata-kata, namun ketika

menemui kesulitan (rasa frustrasi), maka sering mengekspresikan dengan menangis dan meronta

h. Respon anak terhadap lingkungan tergantung pada tingkat kedewasaan, mengobservasi dan meniru orang lain, dan pengasuhan orang tuanya. Terdapat beberapa penjelasan mengenai perilaku negatif yang muncul:

1) Fase negativisme, yakni puncak kemunculan perilaku buruk sedang berlangsung.

2) Otak kanan yang berfungsi dalam memproses emosi negatif tumbuh lebih besar sehingga perkembangan emosi negatif lebih pesat pada usia ini.

5. Perkembangan agresi

Menurut Tremblay dalam Berk (2006), setiap anak yang memasuki masa akhir bayi (tahun kedua kehidupan (Berk, 2006)) menunjukkan agresifitas seiring bertambahnya interaksi dengan saudara kandung dan teman sebaya. Pada usia awal prasekolah, secara umum anak menunjukkan dua tipe agresi, yakni agresi instrumental dan agresi permusuhan (Berk, 2006). Agresi instrumental merupakan agresi yang ditunjukkan oleh anak ketika menginginkan objek, keistimewaan, atau tempat sendiri dengan perilaku mendorong, berteriak, atau menyerang orang lain yang menghalanginya; sedangkan agresi permusuhan merupakan agresi yang dimaksudkan oleh anak untuk menyakiti orang lain.

Menurut Tremblay et al. dalam Berk (2006), memasuki masa awal anak-anak, secara berangsur-angsur agresi fisik digantikan oleh agresi verbal seiring berkembangnya kemampuan bahasa anak. Berk (2006) menyebutkan bahwa memasuki usia prasekolah, agresi instrumental menurun seiring berkembangnya kemampuan anak untuk menunda rasa puas yang membuat mereka mampu menurunkan keinginan terhadap barang milik orang lain. Selanjutnya, Tremblay et al. dalam Berk (2006) menyebutkan bahwa anak-anak dengan usia lebih tua lebih mampu mememahami maksud jahat sehingga lebih sering menunjukkan perilaku balas dendam dengan cara-cara yang kasar.

Menurut Berk (2006), perubahan perilaku agresi dalam rentang usia prasekolah merupakan hal yang wajar. Vaughn dalam Berk (2006), agresi ditujukkan oleh anak untuk mengekspresikan sense of self yang digunakan untuk mempelajari partisipasi dan penyelesaian masalah secara sosial. Meski Berk (2006) menyebutkan agresi sebagai hal yang wajar, sumber yang sama juga menyebutkan bahwa pada beberapa anak dengan emosi negatif, impulsif, dan tidak menurut, agresi akan berlangsung lebih lama.

D. Pemahaman Ibu

1. Memahami

empat jenis pengetahuan menurut Shiraev (2011) dan yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah pengetahuan populer, yakni pengetahuan yang diperoleh dari asumsi sehari-hari mengenasi fenomena-fenomena psikologis. Asumsi tersebut biasanya diekspresikan dalam bentuk kepercayaan, evaluasi, atau dugaan-dugaan tertentu.

Seperti yang diungkapkan oleh Shiraev (2011), pengetahuan berisi informasi. Sebuah model dari Waugh dan Norman dalam Solso, Maclin, dan Maclin (2008) menjelaskan proses informasi pada manusia. Mulanya, stimulus dari lingkungan diterima oleh alat indera dan disimpan dalam penyimpanan sensorik. Kemudian stimulus masuk ke dalam memori jangka pendek. Stimulus tersebut kemudian disaring, sehingga informasi akan dilupakan atau disimpan ke dalam penyimpanan permanen yakni memori jangka panjang. Informasi yang disaring dalam proses inilah yang kemudian akan memunculkan respon.

perasaan seseorang terhadap orang, benda, atau situasi yang disimbolkan oleh konsep tersebut. Muatan emosional ini seringkali juga menentukan respon seseorang. Konsep memiliki sifat kompleks, yang akan berubah ketika terdapat penambahan pengalaman dan pengetahuan baru.

Selain menentukan pengetahuan, menurut Hurlock (1989), konsep merupakan aspek yang penting untuk menentukan keyakinandan perilaku seseorang. Konsep yang mencakup sikap positif atau memiliki muatan emosi yang menyenangkan akan memberi dorongan kepada seseorang untuk bertindak secara positif, misalnya menerima. Sebaliknya, konsep yang memiliki muatan emosi yang tidak menyenangkan akan mendorong ke tindakan negatif, misalnya menghindari.

Hurlock (1989) menekankan bahwa keakuratan konsep seseorang mempengaruhi pengertiannya. Semakin banyak konsep yang dimiliki seseorang, semakin tepat dan besar pengertiannya. Kata „mengerti‟ menurut Smith (2013) memiliki arti yang sama dengan „memahami‟ atau

juga melakukan interpretasi, yakni mengidentifikasi, berempati, dan memaknai.

beberapa perilaku yang dapat mencerminkan pemahaman seseorang, di antaranya mampu menginterpretasi, memparafrase, memberi contoh, membandingkan, membedakan, mengklasifikasi, menyimpulkan, membuat perkiraan, dan memprediksi.

Menurut Hardiman (2015), memahami adalah hal yang berbeda dari mengetahui. Memahami mengandung makna empati sehingga dapat dikatakan bahwa memahami dilakukan dengan hati sedangkan mengetahui dilakukan dengan kepala, memahami dapat menjangkau permukaan sedangkan mengetahui hanya sampai permukaan. Seseorang dapat saja memiliki banyak pengetahuan, namun sedikit pemahaman. Memahami tidak bertujuan untuk sekedar memperoleh data, melainkan untuk menangkap makna.

Berdasarkan pemaparan mengenai pemahaman ibu, perkembangan anak, dan ulasan mengenai temper tantrum, seorang ibu dikatakan memiliki pemahaman tentang temper tantrum pada anaknya ketika

a. Berdasarkan observasi ibu terhadap anaknya, mampu mendefinisikan tantrum atau mengklasifikasikan perilaku yang diekspresikan anaknya sebagai tantrum (aspek kognitif)

b. Menyebutkan tantrum adalah hal yang normal (aspek kognitif) c. Memiliki muatan emosi positif mengenai tantrum (aspek afektif) d. Mampu menyikapi dan merespon atau menangani dengan dengan

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman ibu

Azwar (2005) memaparkan teori mengenai mengenai sikap. Faktor-faktor pengaruh dan pembentuk sikap di antaranya terdiri dari 3 faktor berikut ini.

a. Faktor pertama, pengalaman pribadi sebagai pengalaman yang meninggalkan kesan kuat, yakni pengalaman yang melibatkan faktor emosional. Faktor ini dipilih sebagai dasar penyusunan kriteria pertama, yakni ibu yang mengalami langsung pengasuhan anak dengan indikasi temper tantrum.

b. Faktor kedua, institusi pendidikan sebagai dasar pembentukan pemahaman dan konsep moral seseorang. Faktor ini dipilih sebagai dasar penyusunan kriteria kedua, yakni kategorisasi latar belakang pendidikan informan, dengan alasan bahwa tingkat pendidikan diharapkan mampu memberi variasi informasi khususnya mengenai definisi temper tantrum.

3. Pentingnya memahami temper tantrum anak

Dalam aplikasinya di kehidupan sehari-hari, „memahami‟ orang lain adalah modal utama untuk suatu hubungan yang positif dan saling membahagiakan (Irmansyah dalam Nurrachman dan Bachtiar, 2011). Dalam rangka memahami dan membantu perkembangan fisik, kognitif, dan emosional anak, ibu harus mempunyai pengetahuan sehingga dapat membuat keputusan yang tepat mengenai anak-anak mereka dan dapat menstimulasi perkembangan mereka (Balson, 1993).

Balson (1993) juga mengungkapkan pentingnya orang tua untuk memahami bahwa emosi diciptakan bagi anak untuk mencapai suatu tujuan dalam perkembangannya. Anak tidak berperilaku buruk karena mereka terganggu secara emosional, tetapi mereka menjadi terganggu secara emosional untuk berperilaku buruk. Menurut Papalia et al. (2007), pengasuh yang melihat ekspresi keinginan anak sebagai hal yang normal dapat membantu mereka belajar kontrol diri, mendorong mereka memiliki perasaan mampu, dan menghindari konflik terlalu banyak.

“kacau” atau “berantakan” pada hasil karya anaknya, dapat mendorong

perkembangan rasa rendah diri pada anak-anak.

Dampak buruk tidak hanya berimplikasi pada anak, namun juga pada ibu. Balson (1993) menyatakan bahwa kegagalan mengidentifikasi maksud anak, atau dengan kata lain ketika ibu tidak memahami maksud dari ekpresi tantrum anak, akan mengakibatkan orang tua mengembangkan emosi negatif. Emosi tersebut di antaranya adalah perasaan tidak bisa mengatasi, menanggulangi, memahami, atau menolong anak-anak mereka.

E. Pertanyaan Penelitian

1. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah menggali pemahaman ibu mengenai temper tantrum yang diperoleh dari pengalamannya dalam mengasuh dan menangani anak dalam rentang usia 18 bulan hingga 3 tahun yang mengekspresikan tantrum.

2. Pertanyaan Pendukung

Untuk memperoleh kesimpulan mengenai tingkat pemahaman ibu, maka dibutuhkan beberapa pertanyaan sampingan yang mampu menuntun informan memberikan informasi yang mendalam.

c. Aspek kognitif dan afektif (hal-hal yang dirasakan) ibu yang menyertai pengalaman dalam mengasuh anak

d. Strategi penanganan yang sudah dilakukan pada perilaku tantrum e. Sumber informasi mengenai penanganan tersebut

39

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini hendak menggali pemahaman ibu mengenai perilaku temper tantrum anaknya. Dengan demikian, peneliti memiliki kebutuhan untuk memperoleh data berupa informasi yang sungguh berasal dari sudut pandang orang yang mengalami sendiri fenomena yang dikaji sebagai topik penelitian ini. Untuk memenuhi kebutuhan penelitian tersebut, peneliti memilih untuk menggunakan metode kualitatif.

Peneliti memilih metode kualitatif karena memiliki beberapa fitur yang dibutuhkan di dalam penelitian. Adapun fitur tersebut adalah mampu mengungkap sudut pandang ibu secara lengkap dan mendalam, seperti disampaikan oleh Geerts (dalam Smith, 2013) bahwa metode kualitatif memungkinkan perolehan data yang subur dan terperinci mengenai fenomena yang diteliti. Data yang subur dan terperinci, menurut Geerts & Smith (2013), mampu menghasilkan interpretasi atas data mengenai persepsi, pemahaman, atau penuturan para partisipan terhadap fenomena tertentu yang diperoleh dalam wawancara.

Moelong, 2008), 3) penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif pertama seseorang. Moelong (2008) juga menyatakan bahwa fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman-pengalaman subjektif manusia dan interpretasi dunia. Dengan kata lain, memahami bagaimana dunia muncul kepada orang lain. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Smith (2013), yakni secara umum penelitian psikologi fenomenologi bertujuan untuk menjelaskan situasi yang dialami secara pribadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga fenomenologi tidak mencoba mereduksi gejala dalam variabel-variabel dan juga tidak mengontrol konteksnya. Secara singkat, mengalami sendiri seperti yang sebenarnya. Dengan demikian, metode analisis fenomenologi sesuai dengan kebutuhan penelitian, kemudian dipilih dan digunakan dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menggali pemahaman ibu mengenai temper tantrum yang diperoleh dari pengalamannya dalam mengasuh dan menangani anak dalam rentang usia 18 bulan hingga 3 tahun yang mengekspresikan tantrum.

C. Batasan Istilah

1. Temper Tantrum

Berikut adalah batasan indikasi temper tantrum pada anak menurut Daniels et al. (2012):

a. Ditandai dengan perilaku negatif yang ekstrem, seperti menangis, meronta, manjatuhkan diri ke lantai, mendorong, menarik, atau menggigit objek.

b. Anak mengalami temper tantrum pada rentang usia 12 bulan dan akan berakhir pada usia 4 tahun.

c. Temper tantrum hanya berdurasi hingga 15 menit

d. Temper tantrum hanya berlangsung kurang dari 5 kali dalam sehari.

2. Pemahaman ibu

Istilah „pemahaman ibu‟ mengacu kepada deskripsi ibu mengenai

a. Definisi temper tantrum, yakni uraian tentang perilaku yang diekspresikan oleh anak disertai istilah orisinil yang ibu berikan pada ekspresi perilaku-perilaku tersebut dan faktor-faktor yang dimaknai ibu sebagai penyebab kemunculan perilaku temper tantrum.

c. Strategi-strategi yang ibu terapkan untuk menanggulagi temper tantrum anaknya.

D. Partisipan Penelitian

Partisipan penelitian ini adalah tiga orang ibu yang dikelompokkan berdasarkan tiga kelompok latar belakang status pendidikan dan ekonomi. Adapun kriteria subjek adalah:

1. Ibu yang sudah memiliki anak yang berada pada rentang usia 18 bulan hingga 3 tahun dan memiliki indikasi temper tantrum.

2. Kelompok pertama adalah ibu dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi rendah, yakni mengenyam pendidikan hingga SD dan SMP/sederajat dan tinggal di kawasan perkampungan.

Kelompok kedua adalah ibu dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi menengah, yakni mengenyam pendidikan hingga SMA/sederajat dan tinggal di kawasan kota kelurahan/kecamatan.

Kelompok ketiga adalah ibu dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi tinggi, yakni mengenyam pendidikan S1 ke atas dan tinggal di kawasan kota.

sebagai dasar penyusunan kriteria pertama, yakni ibu yang mengalami langsung pengasuhan anak dengan indikasi temper tantrum.

Faktor kedua menurut Azwar (2005), institusi pendidikan sebagai dasar pembentukan pemahaman dan konsep moral seseorang. Faktor ini dipilih sebagai dasar penyusunan kriteria kedua, yakni kategorisasi latar belakang pendidikan informan, dengan alasan bahwa tingkat pendidikan diharapkan mampu memberi variasi informasi khususnya mengenai definisi temper tantrum.

Faktor ketiga menurut Azwar (2005), paparan media massa sebagai faktor yang dipandang sebagai landasan kognitif bagi terbentuknya sikap dan persepsi terhadap pengalaman tertentu. Faktor ini dipilih sebagai dasar penyusunan kriteria kedua, yakni kategorisasi tempat tinggal informan, dengan alasan bahwa paparan terhadap media massa dapat diseleksi melalui lokasi informan mempraktikkan pengasuhan.

Untuk memperoleh partisipan sesuai dengan kriteria tersebut, peneliti menggunakan metode pemilihan random purposive sampling. Metode ini dipilih karena dalam penelitian ini setiap ibu dapat menjadi informan, selama yang bersangkutan memenuhi kedua kriteria yang telah disusun.

E. Metode Pengumpulan Data

adalah metode yang memfasilitasi peneliti dan partisipan hadir secara fisik dan memverbalisasi pesan sehingga memungkinkan perolehan data yang bersifat visual dan nonverbal. Menurut Downs et al. (1980), hal ini yang menjadikan wawancara memiliki keuntungan, yakni 1) seseorang lebih termotivasi untuk berbagi dengan adanya kehadiran orang lain, 2) partisipan cenderung memberikan lebih banyak data saat berbicara dibandingkan menulis, 3) pertukaran data lisan memungkinkan lebih besarnya kesempatan untuk melakukan probing, mengklarifikasi jawaban, dan menyediakan timbal balik. Adapun ketiga keuntungan tersebut merupakan fitur metode wawancara yang dapat membantu pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Untuk menunjang perolehan data yang lengkap dan dalam, penelitian ini dimulai dengan membangun rapport atau hubungan erat, bersahabat (Aiken & Groth-Marnat, 2009) kepada masing-masing partisipan. Menurut Downs, et al. (1980), rapport dapat membangun kenyamanan dan kepercayaan, baik bagi peneliti maupun partisipan, sehingga harapannya partisipan memberikan kesediaannya untuk membagikan pengalamannya yang akan menjadi data penelitian tanpa interaksi defensif. Menurut Downs et al. (1980), ada beberapa hal yang dapat ditawarkan peneliti kepada partisipan untuk membangun rapport, di antaranya perkenalan peneliti, kenyamaan nonverbal seperti senyuman dan jabat tangan, suguhan seperti kopi, obrolan informal seperti cuaca, perjalanan, dan berita terkini, bertanya kabar, dan humor.

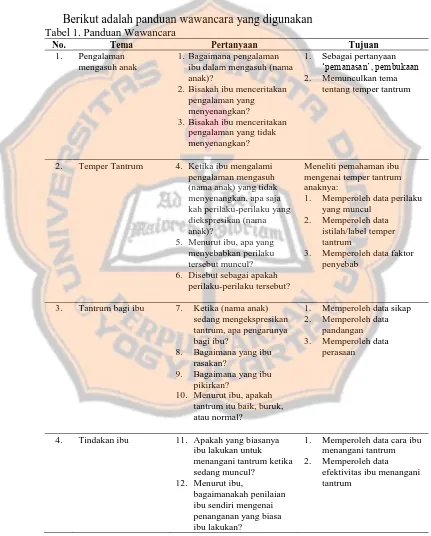

F. Panduan Wawancara

Tujuan penggunaan panduan wawancara adalah menjadikannya sebagai pemandu (guideline) sehingga proses wawancara menjadi terarah sesuai dengan topik penelitian serta mencapai perolehan data yang lengkap.

Berikut adalah panduan wawancara yang digunakan Tabel 1. Panduan Wawancara

No. Tema Pertanyaan Tujuan

1. Pengalaman mengasuh anak

1.Bagaimana pengalaman ibu dalam mengasuh (nama anak)?

2.Bisakah ibu menceritakan pengalaman yang menyenangkan?

3.Bisakah ibu menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan?

1. Sebagai pertanyaan

„pemanasan‟, pembukaan

2. Memunculkan tema tentang temper tantrum

2. Temper Tantrum 4. Ketika ibu mengalami pengalaman mengasuh (nama anak) yang tidak menyenangkan, apa saja kah perilaku-perilaku yang diekspresikan (nama anak)?

5. Menurut ibu, apa yang menyebabkan perilaku tersebut muncul? 6. Disebut sebagai apakah

perilaku-perilaku tersebut?

Meneliti pemahaman ibu mengenai temper tantrum anaknya:

1. Memperoleh data perilaku yang muncul

2. Memperoleh data istilah/label temper tantrum

3. Memperoleh data faktor penyebab

3. Tantrum bagi ibu 7. Ketika (nama anak) sedang mengekspresikan tantrum, apa pengarunya bagi ibu?

8. Bagaimana yang ibu rasakan?

9. Bagaimana yang ibu pikirkan?

10. Menurut ibu, apakah tantrum itu baik, buruk, atau normal?

1. Memperoleh data sikap 2. Memperoleh data

pandangan 3. Memperoleh data

perasaan

4. Tindakan ibu 11. Apakah yang biasanya ibu lakukan untuk menangani tantrum ketika sedang muncul?

12. Menurut ibu,

bagaimanakah penilaian ibu sendiri mengenai penanganan yang biasa ibu lakukan?

1. Memperoleh data cara ibu menangani tantrum 2. Memperoleh data

G. Proses Pengumpulan Data

Proses ini terdiri dari tiga kegiatan utama yang dilakukan secara berurutan. Ketiga kegiatan tersebut yakni membangun rapport, kegiatan wawancara topik penelitian, dan kegiatan member checking.

Proses pertama, kegiatan pembangunan rapport dilaksanakan sebagai upaya untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang Informan dan kondisi anak berkaitan dengan indikasi temper tantrum. Selain untuk membangun hubungan yang nyaman antara peneliti dengan informan, pembangunan rapport menjadi teknik untuk memeriksa kembali kesesuaian kriteria pemilihan Informan yang telah dirancang dalam penelitian ini.

Kedua, pada kegiatan pengumpulan data, peneliti menerapkan wawancara sebagai metode utama untuk memperoleh informasi tentang topik penelitian. Peneliti juga menerapkan metode observasi untuk melengkapi proses pengumpulan data.

Sebagian instrumen pengumpulan data, peneliti menyajikan 12 pertanyaan inti kepada ketiga Informan secara terpisah, pada waktu dan tempat sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui antara peneliti dan masing-masing informan. Peneliti menyuguhkan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada para Informan dengan tujuan utama untuk mengungkap pandangan ibu mengenai temper tantrum berdasarkan pengalamannya mengasuh anak dengan indikasi temper tantrum.

Adapun cara peneliti menyusun istilah „pandangan ibu‟ adalah dengan

mengkondensasi informasi yang diperoleh dari para Informan dalam bentuk tema-tema yang akan diperoleh sebagai hasil dari proses analisa tematik.

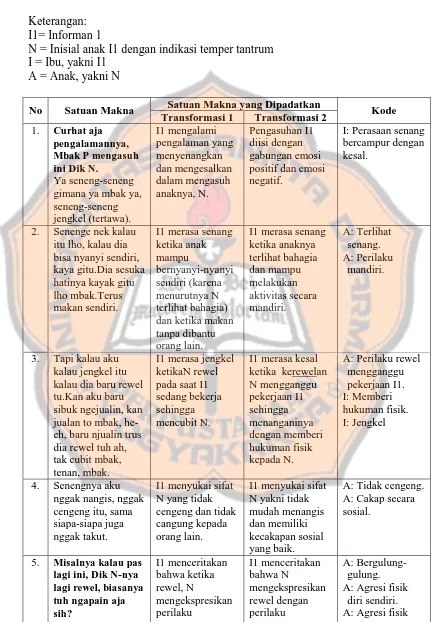

H. Metode Analisis Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data, peneliti melakukan proses analisis data. Penelitian ini menggunakan jenis metode analisis interpretatif atau lazim disebut sebagai interpretative phenomenological analysis (IPA). Jenis ini dipilih oleh peneliti sebagai metode analisis data karena dipandang mampu mencapai tujuan penelitian, yakni menggali pemahaman ibu mengenai temper tantrum yang diperoleh dari pengalamannya dalam mengasuh dan menangani anaknya bila melihat prinsip IPA yang berusaha mengambil sudut pandang orang yang mengalaminya sendiri (Smith, 2013).

partisipan. Selain itu, IPA juga menekankan kognisi sebagai pusat perhatian dalam analisis pembuatan makna, baik dari partisipan maupun peneliti (Smith, 2013). Dalam kacamata IPA, Smith (2013) mengungkapkan bahwa manusia dipandang sebagai kesatuan kognitif, bahasa, afektif, dan fisik sehingga memiliki asumsi bahwa terdapat hubungan antara perkataan, pemikiran, serta emosi partisipan. Dengan menyadari hal itu, Smith (2013) juga menuntun para peneliti IPA untuk mengusahakan partisipan mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka untuk kemudian menginterpretasikan keadaan emosi dari perkataan yang mereka ucapkan.

Proses analisis data yang akan dilakukan sesuai dengan saran Smith (2013) sebagai langkah-langkah pokok dalam analisis data fenomenologi, yakni 1) peneliti memulai dengan berpegang pada sudut pandang feomenologis, kemudian membaca seluruh deskripsi yang dipaparkan oleh partisipan, 2) menyusun bagian-bagian deskripsi untuk mengklarifikasi poin-poin penting atau meaning units yang tersembunyi dalam keseluruhan deskripsi, 3) mentransformasi atau memodifikasi data asli dengan tujuan untuk mengungkap yang tersirat menjadi tersurat dan untuk menggeneralisasikannya dengan makna psikologis.

Paparan dari Smith (2013) bahwa IPA dapat membantu peneliti menginterpretasi makna yang terkandung dalam pengalaman berdasarkan pemaparan partisipan ini telah dipertimbangkan peneliti menjadi metode yang tepat untuk mencapai tujuan peneliti. Bila menggunakan penjelasan yang sesuai dengan penelitian, makna yang akan diinterprestasi merupakan pemahaman ibu mengenai temper tantrum anaknya, konteks pengalaman merupakan pengalaman ibu mengasuh anak, dan pemaparan merupakan perkataan dari partisipan yang diperoleh peneliti dalam proses wawancara.

I. Kredibilitas Penelitian

52

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelitian

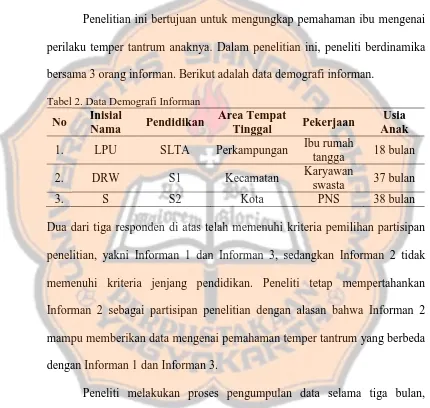

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemahaman ibu mengenai perilaku temper tantrum anaknya. Dalam penelitian ini, peneliti berdinamika bersama 3 orang informan. Berikut adalah data demografi informan.

Tabel 2. Data Demografi Informan

No Inisial

Nama Pendidikan

Area Tempat

Tinggal Pekerjaan

Usia Anak

1. LPU SLTA Perkampungan Ibu rumah

tangga 18 bulan

2. DRW S1 Kecamatan Karyawan

swasta 37 bulan

3. S S2 Kota PNS 38 bulan

Dua dari tiga responden di atas telah memenuhi kriteria pemilihan partisipan penelitian, yakni Informan 1 dan Informan 3, sedangkan Informan 2 tidak memenuhi kriteria jenjang pendidikan. Peneliti tetap mempertahankan Informan 2 sebagai partisipan penelitian dengan alasan bahwa Informan 2 mampu memberikan data mengenai pemahaman temper tantrum yang berbeda dengan Informan 1 dan Informan 3.

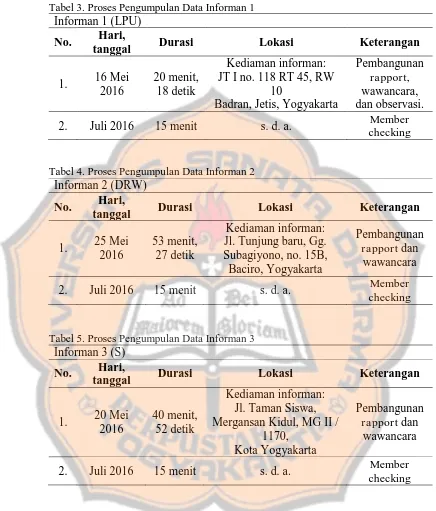

Tabel 3. Proses Pengumpulan Data Informan 1 Informan 1 (LPU)

No. Hari,

tanggal Durasi Lokasi Keterangan

1. 16 Mei 2016

20 menit, 18 detik

Kediaman informan: JT I no. 118 RT 45, RW

10

Badran, Jetis, Yogyakarta

Pembangunan rapport, wawancara, dan observasi.

2. Juli 2016 15 menit s. d. a. Member

checking

Tabel 4. Proses Pengumpulan Data Informan 2 Informan 2 (DRW)

No. Hari,

tanggal Durasi Lokasi Keterangan

1. 25 Mei 2016

53 menit, 27 detik

Kediaman informan: Jl. Tunjung baru, Gg. Subagiyono, no. 15B, Baciro, Yogyakarta

Pembangunan rapport dan

wawancara

2. Juli 2016 15 menit s. d. a. Member

checking

Tabel 5. Proses Pengumpulan Data Informan 3 Informan 3 (S)

No. Hari,

tanggal Durasi Lokasi Keterangan

1. 20 Mei 2016

40 menit, 52 detik

Kediaman informan: Jl. Taman Siswa, Mergansan Kidul, MG II /

1170, Kota Yogyakarta

Pembangunan rapport dan

wawancara

2. Juli 2016 15 menit s. d. a. Member

checking

kriteria pemilihan informan yang telah dirancang dalam penelitian ini dan proses dapat dilanjutkan ke kegiatan kedua.

Kedua, kegiatan pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi, peneliti mampu memperoleh informasi tentang topik penelitian. Pada praktiknya, kedua kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam hari yang sama. Kondisi ini disebabkan karena peneliti memperoleh kesesuaian kriteria pemilihan informan dan ketiga informan telah mengungkapkan kesediaannya untuk menjadi subjek penelitian dan sepakat untuk mengikuti kegiatan wawancara pada waktu dan tempat yang sama.

Ketiga, pada kegiatan member checking, peneliti berusaha memparafrasekan informasi yang telah dikumpulkan dari informan, kembali kepada informan. Kegiatan ini perlu melalui proses kondensasi dari seluruh informasi yang disampaikan oleh informan me