6 2.1. Dasar Teori

2.1.1. Transfusi Darah

Transfusi darah adalah rangkaian proses memindahkan darah atau komponen darah dari donor kepada resipien. Pada kasus-kasus tertentu, transfusi darah dapat sangat bermanfaat atau bahkan menyelamatkan nyawa pasien. Transfusi darah pada praktik klinik dapat menggunakan berbagai jenis komponen, baik darah lengkap (whole blood), sel darah merah pekat (packed red cells/PRC), sel darah merah yang dicuci (washed erythrocytes/WE), trombosit, plasma segar beku (fresh frozen plasma/FFP), kriopresipitat, dan sebagainya sesuai indikasi. Untuk memastikan bahwa transfusi darah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi resipien, penyimpanan, penanganan, dan uji kompatibilitas untuk produk darah harus dilaksanakan dengan baik sesuai pedoman. Tujuan transfusi darah secara umum untuk mengembalikan serta mempertahankan volume normal peredaran darah, mengganti kekurangan komponen selular darah, meningkatkan oksigenasi jaringan, serta memperbaiki fungsi homeostasis pada tubuh ( Depkes RI. 2008)

Proses transfusi darah harus memenuhi persyaratan yaitu aman bagi penyumbang darah dan bersifat pengobatan bagi resipien. Transfusi darah bertujuan memelihara dan mempertahankan kesehatan donor, memelihara keadaan biologis darah atau komponen –komponennya agar tetap bermanfaat, memelihara dan mempertahankan volume darah yang normal pada peredaran

darah (stabilitas peredaran darah), mengganti kekurangan komponen seluler atau kimia darah, meningkatkan oksigenasi jaringan, memperbaiki fungsi hemostatis, tindakan terapi kasus tertentu (PMI, 2007).

Ada 5 indikasi umum transfusi darah adalah sebagai berikut :

1. Kehilangan darah akut, bila 20–30% total volume darah hilang dan perdarahan masih terus terjadi.

2. Anemia berat.

3. Syok septik (Jika cairan Terapi Interavena (IV) tidak mampu mengatasi gangguan sirkulasi darah dan sebagai tambahan dari pemberian antibiotik).

4. Memberikan plasma dan trombosit sebagai tambahan faktor pembekuan, karena komponen darah spesifik yang lain tidak ada.

5. Transfusi tukar pada neonatus dengan ikterus berat (Viveronika E, 2017).

2.1.2. Donor Darah 2.1.2.1. Pengertian Donor

Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan dibank darah yang digunakan untuk keperluan transfusi darah (Daradjatun, 2008). Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap dan komponen darah. Biasanya hal ini sering dilakukan di kalangan remaja sampai kalangan dewasa, perlunya keinginan pendonor dimulai dari usia remaja akhir agar terwujud suatu kebiasaan, dan jiwa sosial karena darah diperoleh dari sumbangan darah para donor darah sukarela maupun donor darah pengganti (Elfazia, 2009).

Menurut WHO, Departemen Kesehatan ada 3 macam donor darah (Budiningsih, 2011):

1. Donor keluarga atau donor darah pengganti adalah donor yang menyumbangkan darahnya untuk mengganti darah yang telah diambil dari UTD untuk keluarga atau teman mereka. Dalam sistem ini darah yang dibutuhkan pasien dipenuhi oleh donor dari keluarga atau kerabat pasien.

Biasanya keluarga pasien diminta untuk menyumbang darahnya. Ada dua bentuk utama sistem ini yaitu:

1) Keluarga pasien menyumbangkan darah dengan jumlah yang sama dengan yang diberikan kepada kerabatnya, oleh UTD darah tersebut dijadikan persediaan (stok UTD) dan donor tidak diberi tahu identitas dari penerima darahnya.

2) Donasi khusus (directed donation) bentuk ini donor secara khusus minta agar darahnya diberikan kepada pasien tertentu, hal ini sangat tidak dianjurkan oleh WHO dan badan keamanan darah dunia (Global Blood Safety Initiative).

2. Donor komersial atau donor bayaran adalah donor komersil yang mengharapkan imbalan uang untuk darah yang disumbangkannya. Mereka seringkali menyumbangkan darah secara teratur bahkan rentang waktu donor pun tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan (Budiningsih, 2011). Donor komersil biasanya termotivasi oleh apa yang akan mereka terima untuk darah mereka, bukan oleh keinginan menolong orang lain.

3. Donor sukarela adalah orang yang memberikan darah, plasma atau komponen darah lainnya atas kerelaan mereka sendiri dan tidak menerima uang atau bentuk pembayaran lainnya. Motivasi utama mereka adalah membantu mendonorkan darah kepada orang yang tidak mereka kenal dan tidak menerima sesuatu keuntungan (Budiningsih, 2011).

2.1.2.2. Syarat Donor Darah

Beberapa syarat yang bertujuan untuk menjamin keselamatan pendonor dan penerima darah menurut Permenkes RI (2015) adalah sebagai berikut : 1. Umur 17-60 tahun (usia 17 tahun diperbolehkan menjadi donor bila mendapat

izin tertulis dari orang tua).

2. Berat badan minimal 45 kg.

3. Temperatur tubuh berkisar antara 36,6-37˚C.

4. Tekanan darah baik, yang ditunjukkan dengan systole 110-160 mmHg dan diastole 70-100 mmHg.

5. Denyut nadi teratur yaitu sekitar 50-100 kali/menit.

6. Hemoglobin baik pria maupun perempuan minimal 12,5 gram.

7. Bagi penyumbang darah wanita tidak sedang hadi, hamil atau menyusui.

8. Tidak menderita penyakit jantung, hati, ginjal, paru, kencing manis, pendarahan, kejang atau penyakit kulit kronis.

9. Tidak pernah menderita penyakit hepatitis B.

10. Tidak pernah menderita penyakit tuberkulosis, sifilis, epilepsi dan sering kejang.

11. Tidak pernah mengalami ketergantungan obat, alkoholisme akut dan kronik.

12. Tidak pernah menderita penyakit kulit pada vena (pembuluh darah balik) yang akan ditusuk.

13. Tidak mempunyai kecenderungan perdarahan atau penyakit darah, misalnya defisiensi G6PD, thalasemia dan polisitemiavera.

14. Tidak mengidap penyakit HIV/AIDS (homoseks, morfinis, berganti-ganti pasangan seks, pemakai jarum suntik tidak steril) (Dewi Arini, 2018).

2.1.2.3. Manfaat Donor

Manfaat mendonorkan darah secara rutin setiap tiga bulan sekali maka menyebabkan tubuh akan terpacu untuk memproduksi sel-sel darah merah baru, sedangkan fungsi sel-sel darah merah adalah untuk oksigenisasi dan mengangkut sari-sari makanan. Dengan demikian fungsi darah menjadi lebih baik sehingga donor menjadi sehat. Selain itu, kesehatan pendonor akan selalu terpantau karena setiap kali donor dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan uji saring darah terhadap infeksi yang dapat ditularkan lewat darah. Manfaat lainnya dari mendonorkan darah adalah mendapatkan kesehatan psikologis karena menyumbangkan hal yang tidak ternilai harganya kepada yang membutuhkan akan membuat kita merasakan kepuasan psikologis. Sebuah penelitian menemukan, orang usia lanjut yang rutin menjadi pendonor darah akan merasakan tetap berenergi dan bugar (Gustaman dkk, 2013).

Donor darah juga akan membantu menurunkan resiko terkena serangan jantung dan masalah jantung lainnya. Penelitian menunjukkan, mendonorkan

darah akan mengurangi kelebihan zat besi dalam tubuh. Walaupun masih perlu penelitian lagi untuk memastikannya, kelebihan zat besi diduga berperan menimbulkan kelainan pada jantung. Kelebihan itu akan membuat kolesterol jahat (LDL) membentuk antikolesterol (plak lemak yang akan menyumbat pembuluh darah). Menurunnya angka masalah penyakit jantung terutama terlihat pada para pendonor yang tidak merokok (Dewi Arini, 2018).

2.1.3. Kebutuhan Darah

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 423/Menkes/SK/IV/2007 dalam perkembangan dewasa ini kebutuhan akan pelayanan darah semakin meningkat khususnya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), penanganan penyakit degeneratif, cedera akibat kecelakaan, penyakit darah (hemophilia, thalsemia), memerlukan tranfussi darah untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan pasien (Kepmenkes 2007).

Jumlah kebutuhan minimal darah di Indonesia telah mencapai sekitar 5,1 juta kantong per tahun atau 2% jumlah penduduk, sedangkan penyediaan darah dan komponennya saat ini hanya sebanyak 4,6 juta kantong dari 3,05 juta donasi.

Sebanyak 86,20% dari 3,05 juta donasi itu berasal dari donor darah sukarela.

Indonesia masih kekurangan jumlah penyediaan darah secara nasional sekitar 500 ribu kantong (Kemenkes RI, 2016).

2.1.4. Darah

2.1.4.1. Pengertian Darah

Darah merupakan sistem transpor yang berfungsi antara lain membawa zat makanan dari saluran pencernaan menuju jaringan, membawa produk akhir metabolisme dari sel ke organ ekskresi, serta membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan yang mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit, sebagai alat pertahanan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh (Handayani et al., 2013).

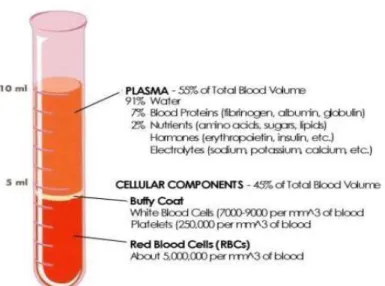

Gambar 2. 1 Komponen Darah (Seeley, et al., 2007)

Darah mengandung komponen seluler maupun nonseluler, masing-masing mempunyai fisiologis yang penting. Darah tersusun dari beberapa komponen yaitu sel darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit) dan pelat darah (trombosit) yang terkandung didalam plasma (Tjay & Rahardja, 2007).

Darah juga melakukan banyak fungsi penting untuk kehidupan dan dapat mengungkapkan banyak tentang kesehatan tubuh kita. Darah adalah jenis jaringan ikat, terdiri atas sel-sel (eritrosit, leukosit, dan trombosit) yang terendam pada

cairan kompleks plasma. Darah membentuk sekitar 8% dari jumlah berat total tubuh. Pergerakan konstan darah pun ketika mengalir dalam pembuluh darah menyebabkan unsur-unsur sel tersebar merata di dalam plasma. (Goodenough, J.

McGuire, B. 2012)

2.1.4.2. Komponen Darah

Darah dapat dikatakan sebagai cairan kompleks yang mengandung banyak substansi di dalamnya dimana secara makroskopis darah terlihat sebagai cairan yang homogen, merata sedikit kental dan berwarna merah (akibat adanya erythrocyte). Sedangkan secara mikroskopis darah terdiri dari 2 bagian besar yaitu bagian cair (plasma darah) (55-60% dari seluruh volume darah) dan bagian padat (sel atau butir darah) (40-45%) meliputi sel darah merah (erythrocyte), sel darah putih (leucocyte) dan keping darah (thrombocyte). (Siswanto, 2017).

Gambar 2. 2 Darah yang sudah disentrifugasi Sumber : (Armaidi, DKK, 2015).

1. Eritrosit

Eritrosit atau sel darah merah merupakan salah satu komponen sel yang terdapat dalam darah, yang berfungsi sebagai pengangkut atau transportasi hemoglobin yang akan membawa oksigen dari paru–paru ke jaringan (Guyton, 2007). Sel darah merah merupakan suatu sel yang kompleks, membrannya terdiri dari lipid dan protein, sedangkan bagian dalam sel merupakan mekanisme yang mempertahankan sel selama 120 hari masa hidupnya serta menjaga fungsi hemoglobin selama masa hidup sel tersebut (Williams, 2007).

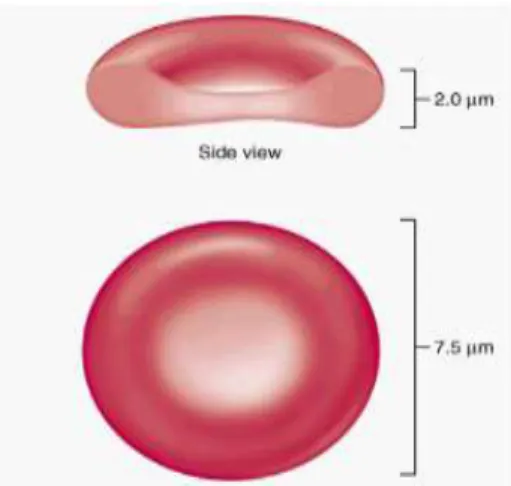

Gambar 2. 3 Struktur Eritrosit (Eva Ayu Maharani, Ganjar Noviar, 2018)

Bentuk sel ini adalah cakram bikonkaf dengan diameter 6-8 μm dan tebalnya sekitar 2 μm. Eritrosit merupakan sel yang paling kecil jika dibandingkan dengan sel sel lain dalam tubuh manusia selain trombosit dan juga jumlahnya paling banyak jika dibandingkan dengan sel darah lainnya (Brecher ME, 2005).

2. Leukosit

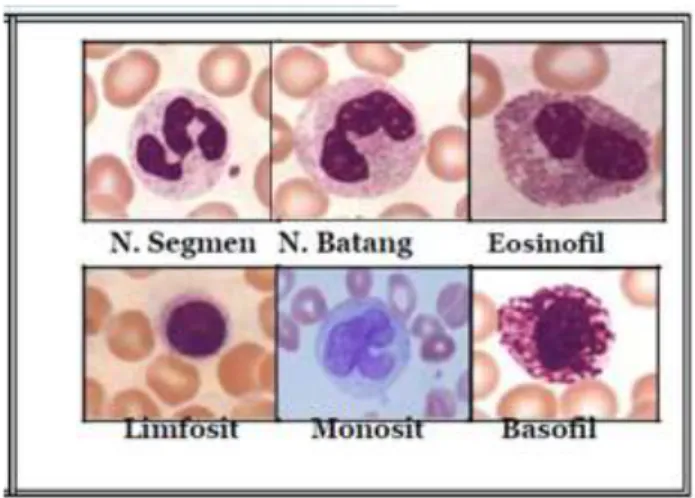

Sel darah putih atau leukosit merupakan salah satu bagian dari susunan sel darah manusia yang memiliki peranan utama dalam hal sistem imunitas atau membunuh kuman dan bibit penyakit yang ikut masuk ke dalam aliran darah manusia. Sel darah putih atau yang juga dapat disebut dengan leukosit. Leukosit dibagi menjadi lima jenis tipe berdasarkan bentuk morfologinya yaitu basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit dan monosit (Gunanti M, Pristita W dan Laksmi S, 2011).

Gambar 2. 4 Jenis-Jenis Leukosit (Nugraha G, Badrawi I, 2018)

Leukosit terdiri dari 2 kategori yaitu granulosit dan agranulosit.

Granulosit, yaitu sel darah putih yang di dalam sitoplasmanya terdapat granula- granula. Agranulosit, merupakan bagian dari sel darah putih dimana mempunyai inti sel satu lobus dan sitoplasmanya tidak bergranula. Leukosit yang termasuk agranulosit adalah limfosit, dan monosit. Limfosit terdiri dari limfosit B yang

membentuk imunitas humoral dan limfosit T yang membentuk imunitas selular.

Limfosit B memproduksi antibodi jika terdapat antigen, sedangkan limfosit T langsung berhubungan dengan benda asing untuk difagosit (Tarwoto, 2007).

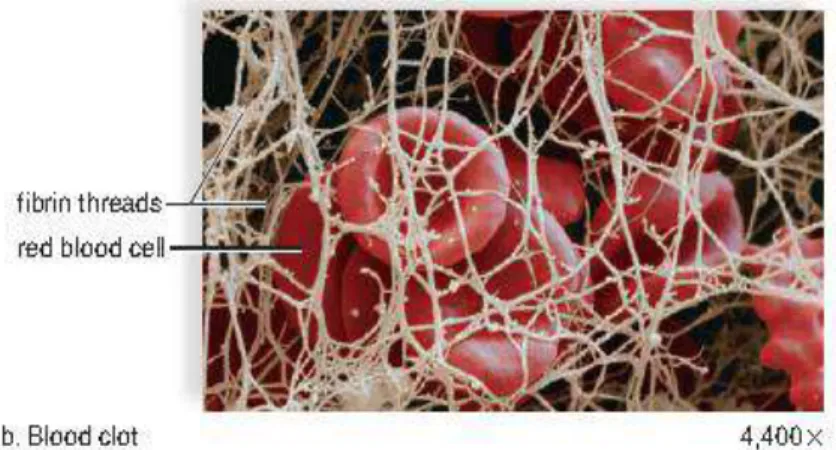

3. Trombosit

Trombosit adalah fragmen sitoplasma megakariosit yang tidak berinti dan terbentuk di sumsum tulang. Trombosit matang berukuran 2-4 μm, berbentuk cakram bikonveks dengan volume 5-8 fL. Trombosit setelah keluar dari sumsum tulang, sekitar 20-30% trombosit mengalami sekuestrasi di limpa (Kosasih, 2008).

Gambar 2. 5 Fisiologis Trombosit Sumber : Sumiyati Sa’adah, 2018

Dalam setiap mililiter darah pada keadaan normal terdapat sekitar 250.000 trombosit (kisaran 150.000 – 350.000/mm³). Trombosit tidak mempunyai inti, namun terdapat organel dan enzim sitosol untuk menghasilkan energi dan mensintesis produk sekretorik yang disimpan dalam granul. Trombosit mengandung aktin dan miosin dalam konsentrasi tinggi sehingga trombosit dapat

berkontraksi. (Sumiyati Sa’adah, 2018). Sel ini memiliki dua fungsi berbeda, yaitu melindungi integritas endotel pembuluh darah. Interaksi trombosit dengan pembuluh darah disebut hemostasis primer (Christina D P, Tasrief S, Eko J, 2018).

2.1.4.3. Fungsi Darah

Darah berperan sebagai sistem transpor yang berfungsi sebagai membawa zat makanan dari saluran pencernaan menuju jaringan, membawa produk akhir metabolisme dari sel ke organ ekskresi, serta membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan yang mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit, sebagai alat pertahanan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh (Handayani et al., 2013).

2.1.5. Plasma

2.1.5.1. Pengertian Plasma

Yaitu bagian cair darah (55%) yang sebagian terdiri dari air (92%), 7%

protein, 1% nutrein, hasil metabolisme, gas pernapasan, enzim, hormon- hormon, faktor pembekuan dan garam-garaman organik. Protein-protein dalam plasma terdiri dari serum albumin, alpha-1 globulin, alpha-2 globulin, beta globulin dan gamma globulin, fibrinogen, protrombine dan protein esensial untuk koagulasi (Desmawati, 2013). Plasma juga mengandung sejumlah protein yang berperan sangat penting untuk menghasilkan tekanan osmotic plasma. Tekanan osmotic yang ditimbulkan oleh protein disebut tekanan osmotik koloid.

2.1.6. Lipemik

2.1.6.1. Pengertian Lipemik

Plasma / serum lipemik adalah serum yang keruh, putih atau seperti susu karena hiperlipidemia, penyebab paling umum dari kekeruhan adalah peningkatan konsentrasi trigliserida. Serum lipemik juga sering diikuti peningkatan kadar kolesterol. Lipemik disebabkan partikel lipoprotein seperti kilomikron, VLDL (Very Low Density Lipoprotein), maupun trigliserida (Murray RK, Granner DK,

Rodwell V., 2009).

Lipemik merupakan peningkatan kadar lemak darah untuk sementara.

Serum lipemik yang keruh, putih seperti susu dapat disebabkan karena adanya kontaminasi bakteri makanan yang baru dikonsumsi, terutama yang mengandung lemak (WHO,2002).

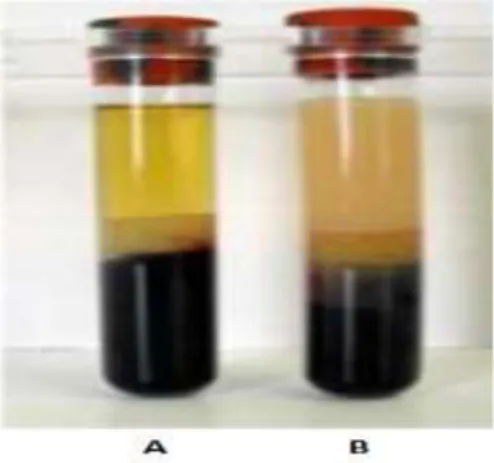

Gambar 2. 6 Perbedaan Sampel Normal (A) dan Sampel Lipemik (B) Sumber : Dhurba Giri, 2020

Kekeruhan yang merata pada serum mengisyaratkan peningkatan kandungan VLDL (Very Low Density Lipoprotein). Terdapat beberapa jenis kekeruhan yang dijumpai menurut Sacher dan McPherson (2004) yaitu :

1. Uniform berarti peningkatan VLDL tanpa kilomikron yang signifikan.

2. Krim di atas suatu bahan pemeriksaan yang keruh berarti peningkatan kilomikron dan VLDL

3. Krim diatas bahan pemeriksaan yang jernih berarti kilomikronemia tanpa VLDL.

2.1.6.2. Penyebab Lipemik

Sampel lipemik paling sering disebabkan oleh puasa yang tidak sesuai sebelum pengambilan sampel dan hipertrigliserida (Mainali S, Davis SR and Krasowski MD., 2017). Hipertrigliserida terdiri atas hipertrigliserida primer dan sekunder. Hipertrigliseridemia primer disebabkan oleh defek genetik sehingga metabolisme trigliserida terganggu seperti hiperlipidemia Fredrickson tipe I, IV, dan V, sedangkan hipertrigliseridemia sekunder disebabkan konsumsi alkohol, obesitas, sindrom metabolik, diabetes melitus tipe 2, dan obat-obatan (Brahm A, Hegele RA, 2013).

2.1.6.3. Pengaruh Lipemik Terhadap Pemeriksaan Darah

Sampel lipemik dapat menginterferensi beberapa metode pemeriksaan melalui tiga cara yaitu pengurangan fraksi aqueos pada sampel, partitioning, dan gangguan transmisi cahaya, yang kemudian dapat mempengaruhi hasil

pemeriksaan laboratorium. Hasil laboratorium dengan interferensi sampel lipemik memerlukan interpretasi secara kritis dan tepat sehingga dapat menunjang diagnosis dan penanganan pasien yang tepat pula (Brahm A, Hegele RA, 2013).

Lipemik juga dapat secara tidak spesifik mengganggu berbagai immunoassay. Ini dapat terjadi bahkan ketika antibodi terikat pada permukaan

padat. Bergantung pada sifat reaksi, gangguan dapat menyebabkan keduanya, hasil yang salah atau menurun (Schiettecatte J, Anckaert E, Smitz J., 2012).

Plasma yang diambil dari pasien dengan kadar fibrinogen atau pasien dengan keadaan disproteinemia dapat menyebabkan pembentukan rouleaux.

Konsentrasi protein yang tidak normal, rasio protein serum yang diubah, atau adanya berat molekul tinggi dapat menyebabkan agregasi sel darah merah menjadi tidak spesifik atau yang disebut rouleaux dan menjadi sulit dibedakan dengan aglutinasi yang asli. Pembentukan rouleaux ini bisa diartikan sebagai penyebab terjadinya positif palsu (Brecher ME, 2005).

2.1.7. Pemeriksaan Crossmatch

Crossmacth adalah suatu prosedur untuk mereaksisilangkan komponen

darah donor dan pasien. Uji kompatibilitas adalah semua tahapan yang harus dilakukan sehingga diperoleh darah donor yang benar-benar tepat untuk pasien..

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa uji kompatibilitas memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan crossmatch merupakan bagian dari uji kompatibilitas (Mulyantari Kadek, Sutirta Putu Wayan, 2016).

Tujuan utama crossmatch adalah untuk mencegah terjadinya reaksi transfusi, baik reaksi transfusi yang bersifat mengancam nyawa maupun reaksi transfusi ringan atau sedang yang dapat mengganggu kenyamanan pasien. Tujuan yang tidak kalah penting lainnya adalah memaksimalkan masa hidup in vivo sel- sel darah yang ditransfusikan (Blaney and Howard, 2013).

Prinsip crossmatch ada dua yaitu :

1. Mayor crossmatch merupakan serum pasien direaksikan dengan sel donor, apabila di dalam serum pasien terdapat antibodi yang melawan terhadap sel maka dapat merusak sel donor tersebut (Setyati, 2010, Yuan, 2011).

2. Minor crossmatch merupakan serum donor direaksikan dengan sel pasien.

Pemeriksaan antibodi terhadap donor apabila sudah dilakukan maka pemeriksaan crossmatch minor tidak perlu lagi dilakukan (Setyati, 2010, Yuan, 2011).

Pemeriksaan ini bisa dilakukan menggunakan metode tabung (metode konvensional) dan metode gel.

2.1.7.1. Pemeriksaan Crossmatch Metode Tabung

Uji silang serasi (crossmatch) metode tabung konvensional dilakukan dalam 3 fase karena bertujuan mencari antibodi komplit (IgM) atau antibodi inkompit (IgG) yang mempunyai arti klinis yang dapat menyebabkan uji silang serasi tidak cocok (inkompatibel). Fase I yaitu fase NaCl Fisiologis 0,85% atau fase suhu kamar, fase II yaitu inkubasi 37˚C dalam Medium Bovine Albumin dan fase III yaitu fase AHG. Fase I adalah fase suhu kamar didalam medium NaCl Fisiologis

0,85% atau NaCl 0,85%. Fase ini akan dapat mendeteksi antibodi komplit yang bersifat IgM (Cold Antibody) seperti anti-A, anti-B, anti-M, anti-N, anti-Lewis, anti-P1 dan anti-H.2. Fase II yaitu fase inkubasi 37ºC dalam medium Bovine albumin. Fase ini akan dapat mendeteksi beberapa antibodi sistem Rhesus seperti anti-D, anti-E, anti-C dan juga antibodi lainnya seperti anti-Lewis, anti-Kell, anti- Duffy. Fase III adalah fase Antiglobulin Tes. Semua antibodi inkomplit yang telah diikat pada sel darah merah (pada fase II) akan beraglutinasi (positip) dengan baik setelah penambahan Coombs serum (Yuan, 2011).

Prinsip pemeriksaan crossmatch metode tabung adalah sel donor dicampur dengan serum penerima (mayor crossmatch) dan sel penerima dicampur dengan serum donor (minor crossmatch) dalam bovine albumin 20% akan terjadi aglutinasi atau gumpalan dan hemolisis bila golongan darah tidak cocok.Sel dan serum kemudian diinkubasi selama 15-30 menit untuk memberi kesempatan antibodi melekat pada permukaan sel, lalu ditambahkan serum antiglobulin dan bila penderita mengandung antibodi dengan eritrosit donor maka terjadi gumpalan (Setyati,2010).

Bila uji silang serasi mayor dan minor dari fase I sampai fase III dan validasi tidak menunjukan reaksi hemolisis dan/atau aglutinasi, darah donor tersebut dinyatakan cocok untuk pasien. Bila ada pada salah satu fase terjadi reaksi, maka darah tersebut tidak cocok. Bila pada fase I atau fase II terjadi reaksi, maka fase II (dengan penambahan Bovine Albumin 22%) atau fase III (dicuci 3 kali lalu ditambahkan AHG ) tidak perlu diteruskan (Widjaya, 2008).

2.1.7.2. Pemeriksaan Crossmatch Metode Gel

Yves Lampiere dari Perancis menemukan metode gel dan mengembangkan metode gel di Switzerland pada akhir 1985 sebagai metode standar sederhana yang memberikan reaksi aglutinasi dan dapat dibaca dengan mudah. Metode gel pertama kali digunakan untuk pemeriksaan rutin pada tahun 1988, saat ini telah digunakan lebih dari 80 negara termasuk Indonesia (Setyati, 2010).

Metode gel test memiliki banyak kelebihan dibandingkan metode tabung.

Selain menghemat waktu pemeriksaan, prosedur tes juga lebih sederhana dan pembacaan hasil lebih mudah dilakukan. Tidak ada proses pencucian dan penambahan CCC. (Mulyantari Kadek, Sutirta Putu Wayan, 2016).

Prinsip pemeriksaan crossmatch metode gel ini adalah sejumlah volume suspensi sel darah merah dan serum atau plasma dari donor dan pasien dimasukkan ke dalam microtube diikuti oleh proses inkubasi dan sentrifugasi.

Tahap inkubasi akan memberi kesempatan antigen pada permukaan sel darah merah berikatan dengan antibodi pada serum atau plasma sehingga membentuk aglutinasi. Pada tahap sentrifugasi, sel yang beraglutinasi kuat akan tertangkap pada bagian atas matrik gel sedangkan sel yang beraglutinasi lemah akan pindah ke bagian bawah matrik gel. Bila aglutinasi tidak terjadi maka semua sel akan mengendap ke bagian bawah matrik gel (McCullough, 2017; Walker and Harmening, 2012 ).

2.1.7.3. Pengaruh Lipemik Terhadap Pemeriksaan Darah

Sampel lipemik dapat menginterferensi beberapa metode pemeriksaan melalui tiga cara yaitu pengurangan fraksi aqueos pada sampel, partitioning, dan gangguan transmisi cahaya, yang kemudian dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium. Hasil laboratorium dengan interferensi sampel lipemik memerlukan interpretasi secara kritis dan tepat sehingga dapat menunjang diagnosis dan penanganan pasien yang tepat pula (Brahm A, Hegele RA, 2013).

Lipemik juga dapat secara tidak spesifik mengganggu berbagai immunoassay. Ini dapat terjadi bahkan ketika antibodi terikat pada permukaan

padat. Bergantung pada sifat reaksi, gangguan dapat menyebabkan keduanya, hasil yang salah atau menurun (Schiettecatte J, Anckaert E, Smitz J., 2012).

Plasma yang diambil dari pasien dengan kadar fibrinogen atau pasien dengan keadaan disproteinemia dapat menyebabkan pembentukan rouleaux.

Konsentrasi protein yang tidak normal, rasio protein serum yang diubah, atau adanya berat molekul tinggi dapat menyebabkan agregasi sel darah merah menjadi tidak spesifik atau yang disebut rouleaux dan menjadi sulit dibedakan dengan aglutinasi yang asli. Pembentukan rouleaux ini bisa diartikan sebagai penyebab terjadinya positif palsu (Brecher ME, 2005).

2.1.7.4. Permasalahan dalam Pemeriksaan Crossmatch

Permasalahan yang terjadi dalam pemeriksaan crossmatch, antara lain kesalahan administrasi dan pengambilan sampel pasien, meliputi salah dalam pelabelan, salah mengambil sampel, sampel bermasalah. Reagen atau alat yang

bermasalah. Prosedur pemeriksaan yang salah. Pasien/donor memiliki antibodi tertentu atau permasalahan lain dalam darah pasien atau donor (Ritchie, 2014).

Pemeriksaan crossmatch juga dapat memberikan hasil positif (inkompatibel) selain oleh karena adanya antibodi inkomplit juga dapat terjadi karena adanya autoantibodi dalam serum pasien, dan adanya antibodi yang tidak termasuk ke dalam sistem golongan darah (Rosita, 2009).

2.1.7.5. Interpretasi Hasil Pemeriksaan Crossmatch

Tabel 2. 1 Interpretasi Hasil Crossmatch

Sumber : Permenkes No. 91 Tahun 2015

Pada tabel 2.1 interpretasi hasil pemeriksaan crossmatch, Apabila hasil Crossmatch Mayor, Minor dan Auto Kontrol = negatif artinya apabila darah

pasien kompatibel dengan darah donor maka darah boleh didonorkan.

Apabila crossmatch Mayor = positif, Minor = negatif, dan Auto Kontrol = negatif maka darah donor harus diperiksa kembali golongan darah pasien apakah

No. MAYOR MINOR AC/DCT Kesimpulan

1 - - - Kompatibel, boleh ditransfusikan

2 + - - Inkompatibel, darah tidak dapat

ditransfusikan kecuali atas pertimbangan klinis khusus

3 - + - Inkompatibel, darah boleh

ditransfusikan tapi hanya Packed Red Cell saja

4 - + + Inkompatibel, darah boleh

ditransfusikan bila derajat aglutinasi crossmatch minor lebih kecil dari Auto

Control/DCT.

5 + + + Inkompatibel, darah tidak boleh

ditransfusikan.

sudah sama dengan donor atau belum, apabila golongan darah sudah sama, artinya ada irregular antibodi pada serum pasien. Ganti darah donor, lakukan crossmatch lagi sampai didapat hasil crossmatch negatif pada mayor dan minor.

Apabila tidak ditemukan hasil crossmatch yang kompatibel meskipun darah donor telah diganti maka harus dilakukan screening dan identifikasi antibodi pada serum pasien, dalam hal ini sampel darah dikirim ke UTD Pembina terdekat.

Crossmatch Mayor = negatif, Minor = positif, Auto Kontrol = Negatif,

artinya ada irregular antibodi pada serum / plasma donor. Solusinya yaitu ganti dengan darah donor yang lain dan ulang kembali pemeriksaan crossmatch.

Bila hasil crossmatch Mayor = negatif, Minor = positif, Auto Kontrol = Positif, lakukan Direct Coombs Test pada OS. Apabila DCT = positif, hasil positif pada crossmatch minor dan Auto Kontrol berasal dari autoantibodi. Apabila derajat positif pada Minor sama atau lebih kecil dibandingkan derajat positif pada Auto Kontrol / DCT, darah boleh dikeluarkan. Apabila derajat positif pada Minor lebih besar dibandingkan derajat positif pada Auto Kontrol / DCT, darah tidak boleh dikeluarkan. Ganti darah donor, lakukan crossmatch lagi sampai ditemukan positif pada Minor sama atau lebih kecil dibanding Auto Kontrol / DCT .

Dan apabila hasil crossmatch menunjukan hasil Mayor, Minor, Auto Kontrol = positif, periksa ulang golongan darah pasien maupun donor, baik dengan cell grouping maupun back typing, pastikan tidak ada kesalahan golongan darah. Lakukan DCT pada pasien, apabila positif, bandingkan derajat positif DCT dengan Minor, apabila derajat positif Minor sama atau lebih rendah dari DCT,

maka positif pada Minor dapat diabaikan, artinya positif tersebut berasal dari autoantibodi. Sedangkan positif pada Mayor, disebabkan adanya Irregular Antibodi pada serum pasien, ganti dengan darah donor baru sampai ditemukan hasil Mayor negatif (Syafitri, 2014).

2.2. Kerangka Konsep

Gambar 2. 7 Kerangka Konsep

2.3. Hipotesis

Terdapat pengaruh spesimen darah lipemik terhadap hasil pemeriksaan crossmatch metode tabung.

Sampel Donor Lipemik

Hasil Pemeriksaan Crossmatch Metode

Tabung

2.4. Definisi Operasional

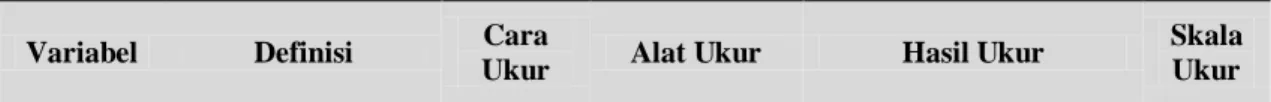

Tabel 2. 2 Definisi Operasional

Variabel Definisi Cara

Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala

Ukur Sampel

darah Lipemik

Sampel lipemik adalah serum yang berwarna putih keruh yang disebabkan oleh adanya partikel besar lipoprotein seperti trigliserida (Ghaedi & Joe, 2016).

Visual Indera penglihatan

Lipemik : Plasma berwarna putih susu Normal : Plasma jernih

Ordinal

Pemerik- saan cross- match metode tabung

Proses mereaksi- kan darah donor dengan darah pasien secara in vitro yang diperiksa dengan metode tabung

Metode Tabung

-Makroksopis -Mikroskopis

a. Makroskopis 1. Negatif (-): Suspensi

homogen

2. Positif 1 (1+) : Gumpalan banyak dan halus, cairan keruh tampak berwarna kemerahan.

3. Positif 2 (2+) : Gumpalan lebih banyak dan kasar, cairan agak keruh 4. Positif 3 (3+) :

beberapa gumpalan besar, cairan jernih 5. Positif 4 (4+) :

Gumpalan besar, cairan jernih.

6. Kompatibel (-) : darah pasien dengan donor cocok dan dapat ditransfusikan 7. Inkompatibel (+) :

darah pasien dengan donor tidak cocok dan tidak dapat ditransfusikan b. Mikroskopis

1. Aglutinasi Positif : Terbentuk Rouleaux 2. Aglutinasi Negatif :

eritrosit terpisah / tidak terbentuk Rouleaux

Rasio