PERSEPSI PENYULUH PERTANIAN LAPANG TENTANG PERANNYA DALAM PENYULUHAN PERTANIAN PADI

DI PROVINSI BANTEN

NARSO

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2012

ii

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan yang sebenarnya bahwa disertasi dengan judul:

PERSEPSI PENYULUH PERTANIAN LAPANG TENTANG PERANNYA DALAM PENYULUHAN PERTANIAN PADI DI PROVINSI BANTEN, adalah benar merupakan karya saya dan saya buat sesuai petunjuk, arahan komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun. Semua sumber informasi yang dikutip telah dicantumkan dalam daftar pustaka pada bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Januari 2012

NARSO

NIM: I361070061

iii

Agricultural Extension activity in Banten Province. Supervised by Amiruddin Saleh (chair person), Pang S. Asngari, and Pudji Muljono (members)

The success of agricultural extension one of which determined by the ability of extension workers perform duties and functions. In carrying out its functions, it is important to understand the roles undertaken in an effort to help farmers solve problems and develop farming. By understanding the roles, the agricultural extension agent can make the right decision in giving good service to farmers.

The Research was conducted from April to August 2011 in four districts of Banten Province, namely Lebak, Pandeglang, Serang regency, and Tangerang Regency. Data analysis used Spearman rank correlation analysis, to determine the priority development of the role of agricultural extension strategy used SWOT analysis and AHP analysis. Result of research indicated that as a whole extension agents perception about their roles be at the score 2,7, scale 1 till 4 (perceptions:

fair). Perception of extension agent about their role owning highest score successively was role in chosening and applying counselling method, role as asssociate, and role as fasilitator with the score each 2,90, 2,83, and 2,81 (perceptions: fair). While three role which perception with the low score successively was role as educator, role as motivator, and role as agriculture technician with the score each 2,48, 2,59, and 2,60. Factors which correlate with the perception were (1) characteristic of extension agent, (2) physical environment, (3) social economics environment, and (4) motivation.

.

Extension to the area of cognitive behavior or knowledge at an average of 3.0, attitudes extension of rice agricultural in the average is quite good, it is seen with an average score of 3.14 achieved with a scale of 1 to 4

Keywords: perception, role, extension agent

. Some indicators of the perception that shows significant correlation with the extension of knowledge is the perception of its role as a communicator, planner, analyzer, evaluation activities and results counseling, an expert in selecting and applying methods of extension services, agricultural engineers, and expert facilitator. Perception indicators that show significant correlation with attitude is the perception of their role as a educator, communicator, consultant, motivator, facilitator, planner, analyzer, an expert in selecting and applying methods of extension services, agricultural engineers, expert analysis of business/entrepreneurship, and facilitators. Priorities of development strategy in enhancing the role the agriculture extension agent in Banten were: (1) improving the quality of human resources of extension agent by education and practice from other institution to get the ability, knowledge, and skill; (2) improving of quality of counselling and cooperation with the relevant institution by the existence of fundamental duty clarity and function; (3) product marketing competitive agriculture by maximizing role of group of farmer; (4) optimalization of agriculture development with the guarantee of invitation regulation; and (5) exploiting technology to support the agriculture extension program.

iv

NARSO. 2012. Persepsi Penyuluh Pertanian Lapang tentang Perannya dalam Penyuluhan Pertanian Padi di Provinsi Banten. Di bawah bimbingan Amiruddin Saleh, Pang S. Asngari, dan Pudji Muljono.

Undang-Undang No 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyebutkan bahwa penyuluhan merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dan pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakannya (Tunggal, 2007).

Penyuluh merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan cita-cita dalam Undang-Undang tersebut. Salah satu aspek pembangunan pertanian yang memiliki andil sangat besar adalah masalah pangan dalam hal ini padi. Penyuluhan memegang peranan penting dalam upaya mengembangkan usahatani padi.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji persepsi Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) tentang perannya dalam menjalankan aktivitas penyuluhan di Provinsi Banten, (2) Mendeskripsikan faktor-faktor yang berkorelasi dengan persepsi PPL tentang perannya dalam menjalankan aktivitas penyuluhan di Provinsi Banten, (3) Menganalisis korelasi faktor-faktor tersebut dengan persepsi PPL tentang perannya dalam aktivitas penyuluhan di Provinsi Banten, (4) Mengkaji perilaku PPL dalam budidaya padi sawah, (5) Menganalisis korelasi perilaku dengan persepsi PPL dalam penyuluhan pertanian padi di Provinsi Banten, dan (6) Merumuskan prioritas strategi pengembangan peran PPL dalam menjalankan aktivitas penyuluhan di Provinsi Banten. Penelitian ini dirancang dengan metode survei deskriptif-korelasional.

Penelitian dilaksanakan pada Bulan April hingga Agustus 2011 di empat kabupaten Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang. Lokasi penelitian dipilih mengingat Provinsi Banten merupakan daerah pemekaran baru yang memiliki potensi pertanian yang cukup baik.

Analisis data menggunakan statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Untuk analisis statistik deskriptif menggunakan frekuensi, persentase, rataan skor, total rataan skor dan tabulasi silang, kemudian dilakukan analisis statistika inferensial yang digunakan untuk melihat hubungan antar peubah terikat dengan peubah bebas adalah dengan menggunakan analisis korelasi rank Spearman. Selain itu, untuk menentukan prioritas strategi pengembangan peran penyuluh pertanian digunakan analisis SWOT dan analisis AHP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan persepsi penyuluh pertanian lapang tentang perannya adalah tinggi (skor 2,70 pada rentang skor 1 hingga 4). Persepsi PPL tentang perannya yang memiliki skor tertinggi berturut-turut adalah peran dalam memilih dan menerapkan metode penyuluhan, peran sebagai pendamping, dan peran sebagai fasilitator dengan skor masing-

v

Beberapa peubah yang berkorelasi sangat nyata (p < 0,01) dengan persepsi penyuluh tentang perannya dalam penyuluhan pertanian padi yaitu karakteristik, meliputi umur, pendidikan formal, dan masa kerja; lingkungan fisik yaitu kelembagaan, makna pekerjaan, pembinaan dan supervisi, dan pengembangan karir; lingkungan sosial ekonomi, yakni lingkungan kerja, peluang kemitraan, dan akses terhadap sumberdaya ekonomi; dan motivasi, meliputi motivasi berprestasi, motivasi afiliasi, dan motivasi kekuasaan.

Perilaku penyuluh untuk area kognitif atau pengetahuan mencapai rata-rata skor 3,0 (paham). Sikap penyuluh tentang budidaya padi sawah termasuk dalam kategori setuju dengan rataan skor 3,14. Beberapa indikator persepsi yang menunjukkan korelasi nyata dan sangat nyata dengan pengetahuan adalah persepsi penyuluh tentang perannya sebagai komunikator, perencana, analisator, evaluasi kegiatan dan hasil penyuluhan, ahli dalam memilih dan menerapkan metode penyuluhan, ahli teknik pertanian, dan ahli fasilitator. Indikator persepsi yang menunjukkan korelasi nyata atau sangat nyata dengan sikap adalah persepsi penyuluh tentang perannya sebagai pendidik, komunikator, konsultan, motivator/pendorong, pendamping, perencana, analisator, ahli dalam memilih dan menerapkan metode penyuluhan, ahli teknik pertanian, ahli analisis bisnis/kewirausahaan, dan fasilitator.

Prioritas strategi pengembangan peran PPL di Provinsi Banten adalah: (1) Peningkatan kualitas SDM penyuluh dengan mengikuti diklat dari instansi lain untuk menambah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan; (2) Peningkatan kualitas penyuluhan dan sinergitas antar instansi terkait dengan adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi; (3) Pemasaran produk pertanian yang berdaya saing dengan memaksimalkan peran kelompok tani binaan; (4) Optimalisasi pembangunan pertanian dengan jaminan peraturan perundangan; dan (5) Pemanfaatan teknologi yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan program penyuluhan.

vi

© Hak Cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2012 Hak cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Institut Pertanian Bogor.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin Institut Pertanian Bogor.

vii

DI PROVINSI BANTEN

NARSO

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada

Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2012

viii

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tertutup (27 Desember 2011):

1. Prof. Dr. Darwis S. Gani, MA (Guru Besar PPN, SPs-IPB) 2. Dr. Ir. Basita G. Sugihen, MA

(Dosen pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat FEMA-IPB)

Penguji Luar Komisi pada Ujian Terbuka (17 Januari 2012):

1. Dr. Ir. Ninuk Purnaningsih, MSi

(Wakil Koordinator Mayor/Prodi PPN-IPB) 2. Dr. Ir. Momon Rusmono

(Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Pertanian)

ix

Nama : Narso

NIP : I361070061

Program Studi : Ilmu Penyuluhan Pembangunan

Disetujui, Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Amiruddin Saleh, MS

Ketua Anggota

Prof. Dr. Pang S. Asngari

Anggota

Dr. Ir. Pudji Muljono, MSi

Mengetahui:

Ketua Program Studi/ Mayor Dekan Sekolah Pascasarjana Ilmu Penyuluhan Pembangunan (PPN)

Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc.Agr

Tanggal Ujian: 17 Januari 2012 Tanggal Lulus:

x

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini sesuai dengan waktu dan prosedur yang direncanakan. Judul disertasi ini adalah “Persepsi Penyuluh Pertanian Lapang tentang Perannya dalam Penyuluhan Pertanian Padi di Provinsi Banten,” merupakan penelitian yang berguna untuk pengembangan sumberdaya manusia penyuluh pertanian lapang (PPL) dalam melaksanakan aktivitas penyuluhan pertanian, dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan karier PPL yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Banten.

Terima kasih penulis ucapkan kepada komisi pembimbing Bapak Dr. Ir.

Amiruddin Saleh, MS selaku ketua, Bapak Prof. Dr. Pang S Asngari, dan Bapak Dr. Ir. Pudji Muljono, MSi, masing-masing selaku anggota komisi pembimbing yang telah mengarahkan sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Kepada penguji, baik penguji pada ujian tertutup (Prof. Dr. Darwis S Gani, MA dan Dr. Ir. Basita G. Sugihen, MA) maupun pada ujian terbuka (Dr. Ir. Ninuk Purnaningsih, MSi, dan Dr. Ir. Momon Rusmono), penulis ucapkan terima kasih

Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Ir. Siti Amanah, MSc selaku koordinator Program Mayor Ilmu Penyuluhan Pembangunan yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses perkuliahan. Para PPL, di antaranya Bapak Kartono dan Bapak Tana yang telah memberikan informasi, penulis sampaikan terima kasih. Kepada pegawai sekretariat Program Studi Penyuluhan Pembangunan (PPN) Ibu Desi, Pak Kodir, dan teman-teman mahasiswa Program S3 Ilmu Penyuluhan Pembangunan angkatan tahun 2007, Pak Ramli, Sapar, Yumi, Yunita, Adi Rianto yang telah memberikan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian disertasi ini, penulis sampaikan terima kasih.

Secara khusus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Istri (Maryatin) dan anak-anak, Eko, Yudi, Tri Setyo dan saudara-saudara penulis atas segala dukungan dan do’a serta kasih sayangnya selama ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu diucapkan terima kasih atas bantuannya selama penulis menempuh pendidikan S3 Ilmu Penyuluhan Pembangunan di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Semoga disertasi ini bermanfaat.

Bogor, 17 Januari 2012

Penulis

xi

dari enam bersaudara, pasangan Bapak Tirtameja (almarhum) dan Ibu Payem (almarhumah).

Jenjang pendidikan yang penulis ikuti, SD Negeri di Purwokerto, lulus Tahun 1969, SMP Negeri di Wangon, lulus Tahun 1972, dan melanjutkan pendidikan SMA Negeri di Purwokerto, lulus Tahun 1975, kemudian pada Tahun 1978 melanjutkan pendidikan Program Sarjana di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, lulus Tahun 1984. Tahun 2004 penulis mendapat kesempatan mengikuti pendidikan magister (S2) pada Program Studi KMP IPB, lulus Tahun 2007, dan pada Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Doktor (S3) di Mayor Ilmu Penyuluhan Pembangunan IPB.

Tahun 1990 penulis mulai bekerja sebagai asisten dosen, dan pada Tahun 1996 diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan pada Universitas Ibnu Chaldun Jakarta dengan pangkat Asisten Dosen untuk mata kuliah Pengantar Humas pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, kemudian pada Tahun 1998 diangkat dalam jabatan Fungsional Dosen Lektor Muda, setelah tiga tahun kemudian tepatnya Tahun 2001 diangkat dalam jabatan fungsional Dosen menjadi Lektor Madya.

Penulis pada Tahun 1998 mendapat promosi jabatan struktural sebagai Pembantu Dekan III pada FIKOM UIC Jakarta, kemudian pada Tahun 2001 diangkat dalam jabatan Pembantu Dekan II FIKOM UIC Jakarta. Pada Tahun 2004 dipromosikan menjadi Pembantu Dekan I FIKOM UIC Jakarta sampai dengan Tahun 2007. Pada Tahun 2011, diangkat dalam jabatan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Chaldun Jakarta sampai sekarang.

xii

KATA PENGANTAR ... xiii

RIWAYAT HIDUP ... xiv

DAFTAR TABEL ... xviii

DAFTAR GAMBAR ... xx

DAFTAR LAMPIRAN ... xxi

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang Penelitian ... 1

Masalah Penelitian ... 5

Tujuan Penelitian ... 6

Novelty dan Kegunaan Penelitian ... 7

Definisi Istilah ... 8

TINJAUAN PUSTAKA ... 9

Persepsi ... 9

Pengertian Persepsi ... 9

Prinsip Persepsi ... 13

Pembentukkan Persepsi... 15

Peran Penyuluh Pertanian ... 17

Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh ... 20

Peran Penyuluh sebagai Pendidik ... 24

Peran dalam Mengelola Pembelajaran ... 24

Peran dalam Mengelola Pelatihan ... 25

Peran dalam Menyusun Materi Penyuluhan ... 26

Peran Penyuluh sebagai Komunikator ... 27

Peran dalam Mengelola Momunikasi Inovasi ... 27

Peran dalam Memandu Sistem Jaringan ... 28

Peran dalam Memanfaatkan Media Komunikasi ... 31

Peran dalam Komunikasi Tatap Muka ... 33

Peran dalam Membangun Kemitraan ... 35

Peran Penyuluh sebagai Konsultan ... 36

Peran Penyuluh sebagai Motivator... 39

Peran Penyuluh sebagai Pendamping... 43

Peran Penyuluh sebagai Perencana ... 44

Peran Penyuluh sebagai Analisator ... 45

Peran Penyuluh sebagai Ahli Evaluasi Kegiatan dan Hasil Penyuluhan ... 45

Peran Penyuluh sebagai Ahli Memilih dan Menerapkan Metode Penyuluhan ... 46

Peran Penyuluh sebagai Ahli Teknik Pertanian ... 47

Peran Penyuluh sebagai Ahli Analisis Bisnis/Kewirausahaan ... 48

Peran Penyuluh sebagai Fasilitator ... 49

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Persepsi Penyuluh ... 50

Karakteristik Penyuluh ... 51

xiii

Perilaku Penyuluh ... 62

Pengetahuan ... 63

Sikap ... 63

Budidaya Padi Sawah ... 64

Syarat Tumbuh ... 64

Persemaian ... 65

Pengolahan Tanah... 66

Penanaman ... 67

Pemupukan ... 67

Pemeliharaan ... 68

Pengendalian Hama dan Penyakit ... 68

Panen ... 68

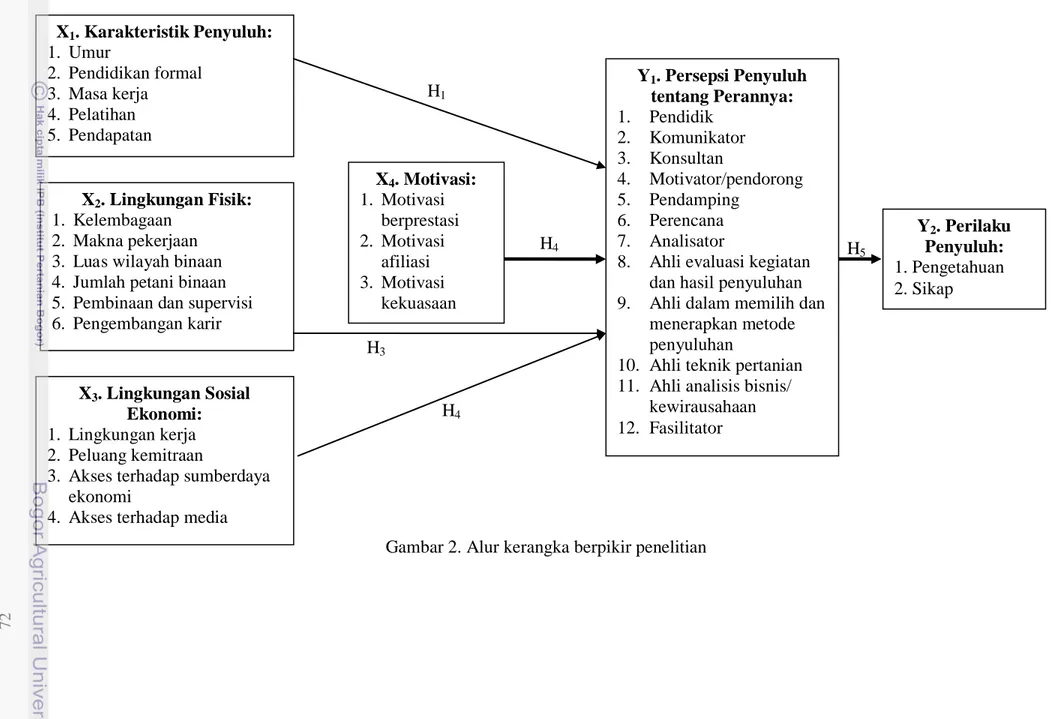

KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS ... 71

Kerangka Berpikir ... 71

Hipotesis Penelitian ... 73

METODE PENELITIAN ... 74

Desain Penelitian ... 74

Waktu dan Tempat Penelitian ... 74

Populasi dan Sampel ... 75

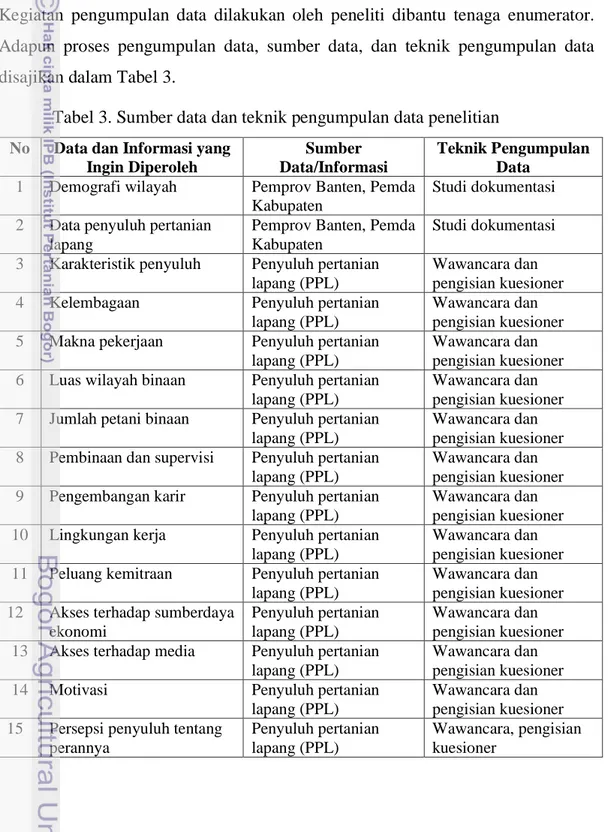

Data dan Instrumentasi ... 75

Data ... 75

Pengukuran Persepsi ... 79

Instrumentasi ... 79

Validitas dan Reliabilitas Instrumen ... 79

Validitas Instrumen... 79

Reliabilitas Instrumen ... 81

Pengumpulan Data ... 82

Analisis Data ... 83

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 84

Gambaran Umum Wilayah ... 84

Persepsi Penyuluh tentang Perannya ... 88

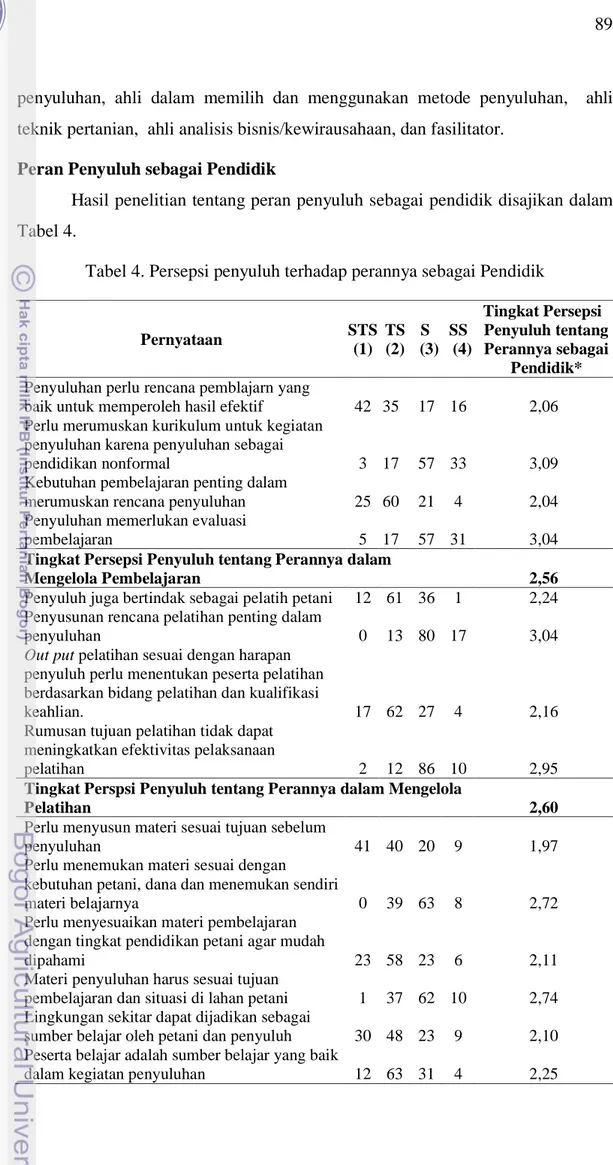

Peran Penyuluh Sebagai Pendidik ... 89

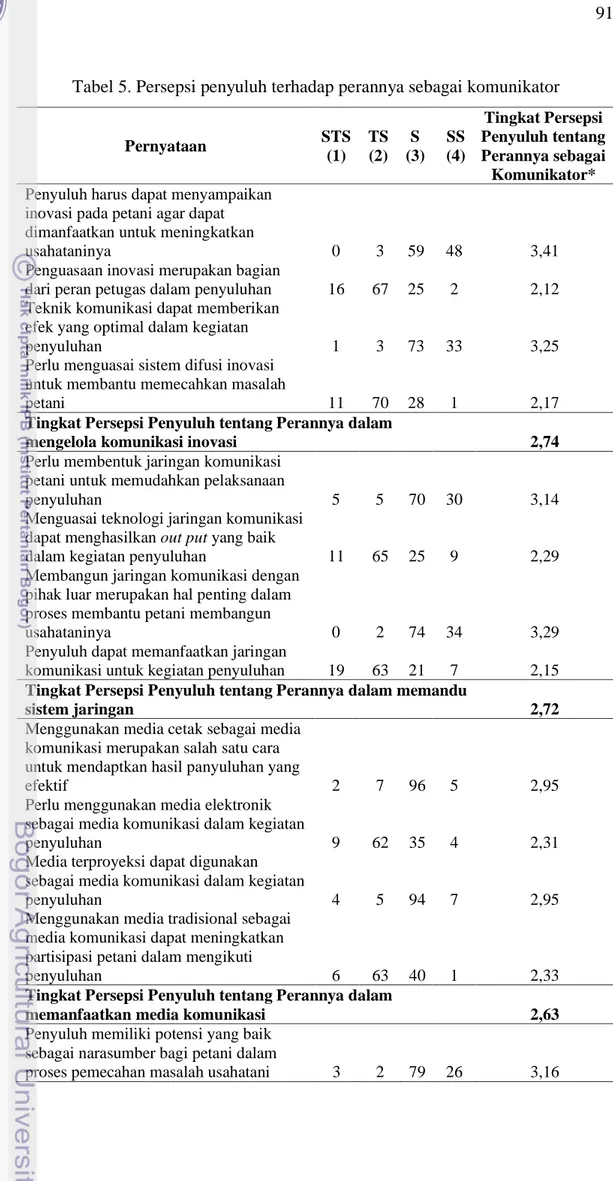

Peran Penyuluh Sebagai Komunikator ... 90

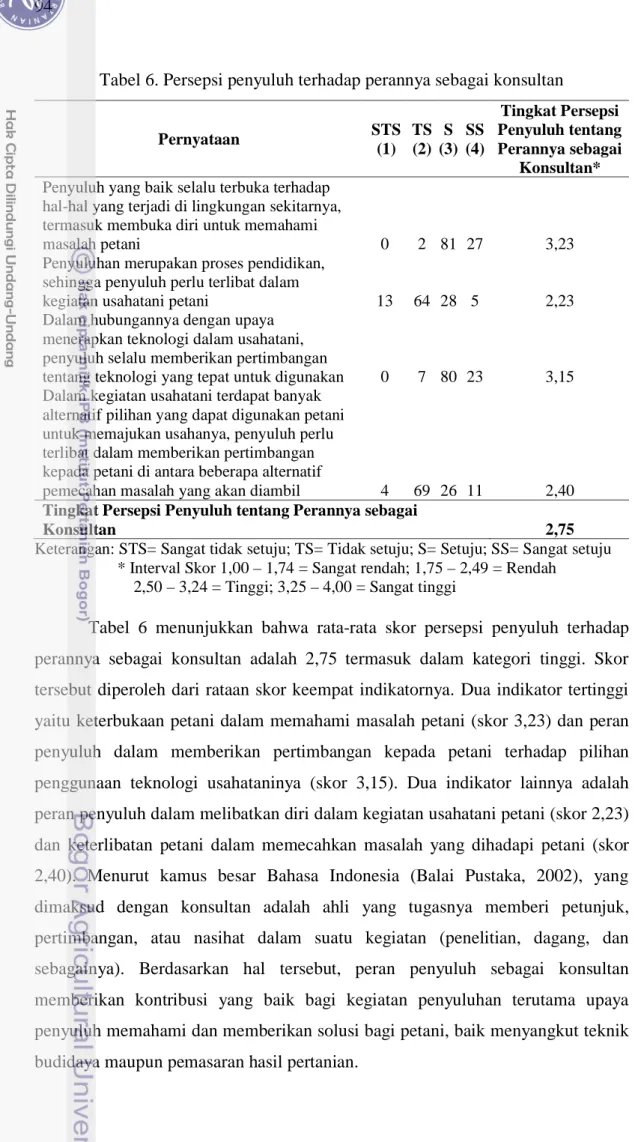

Peran Penyuluh sebagai Konsultan... 93

Peran Penyuluh Sebagai Pendamping ... 95

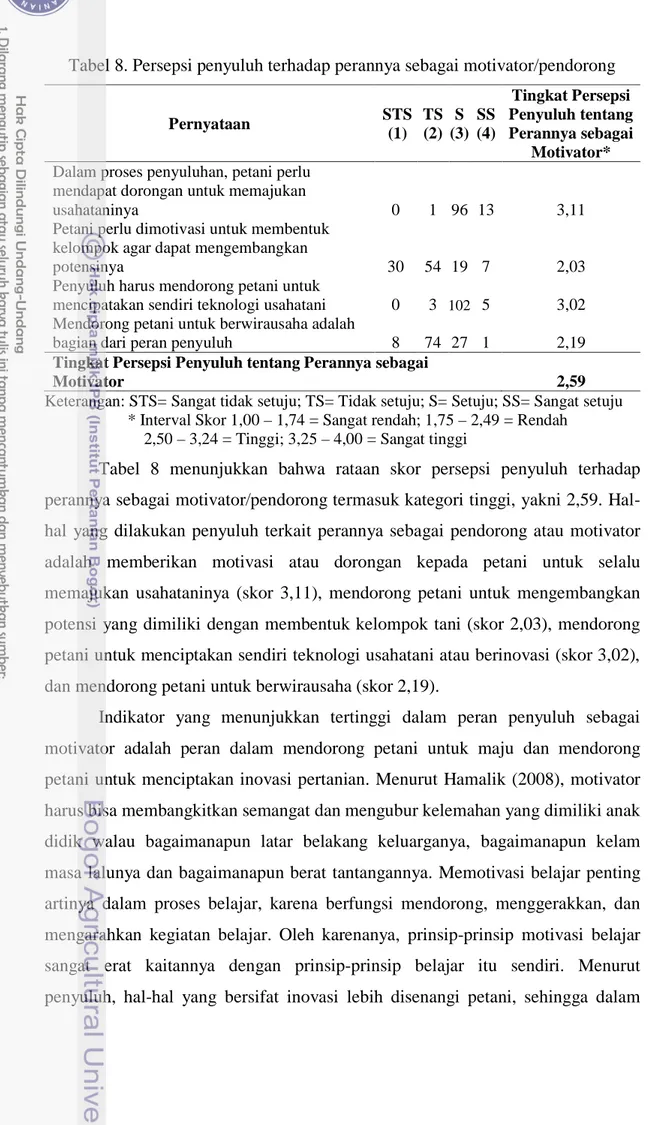

Peran Penyuluh sebagai Motivator/Pendorong... 95

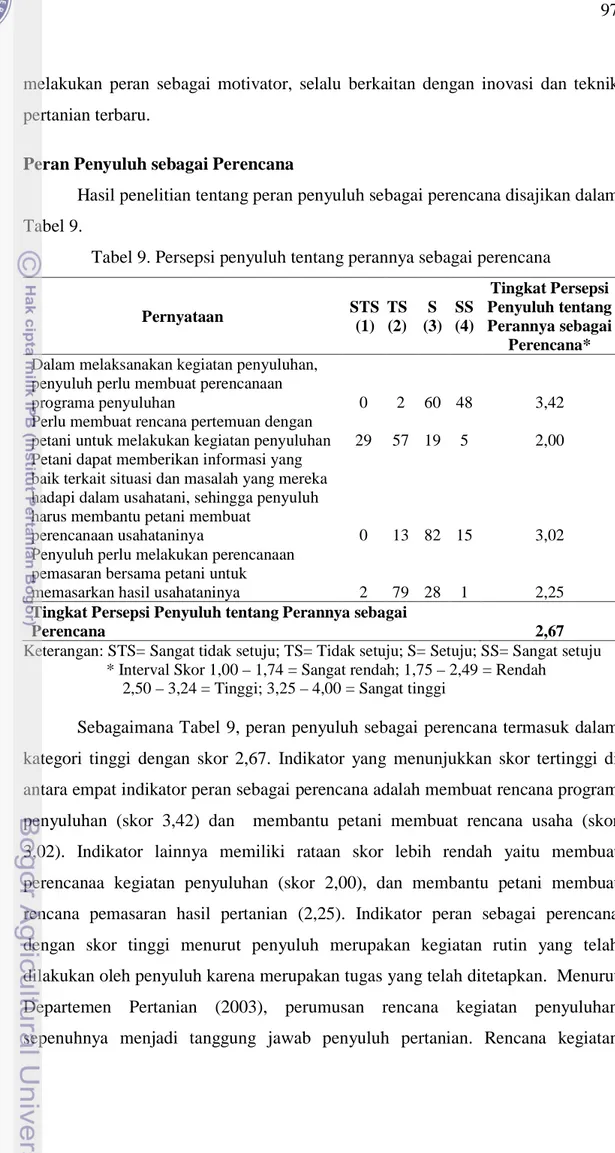

Peran Penyuluh sebagai Perencana... 97

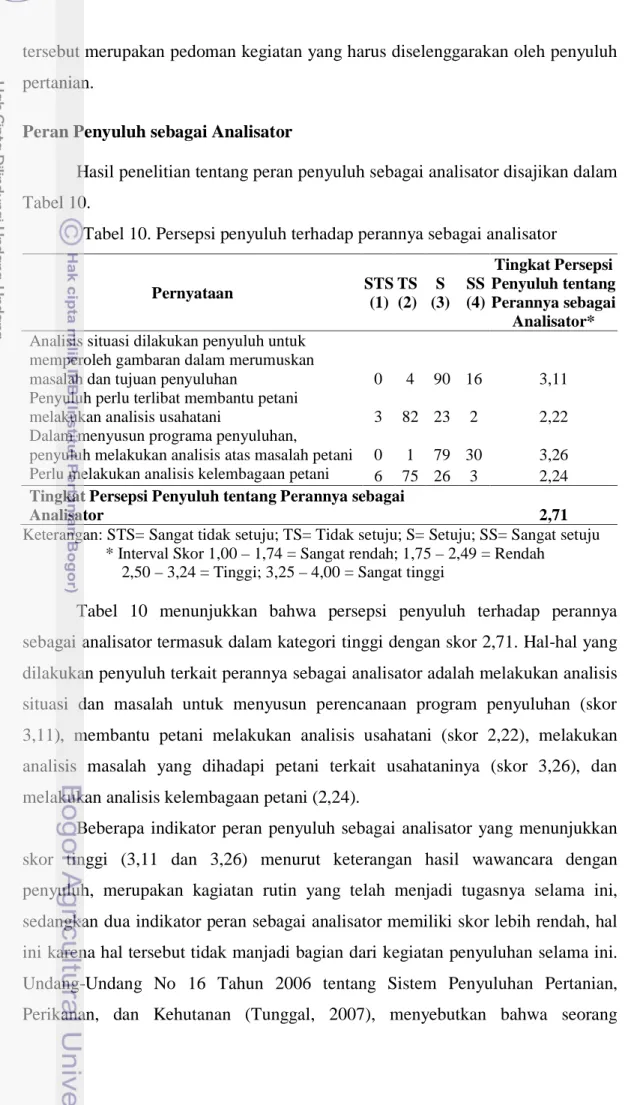

Peran Penyuluh sebagai Analisator ... 98

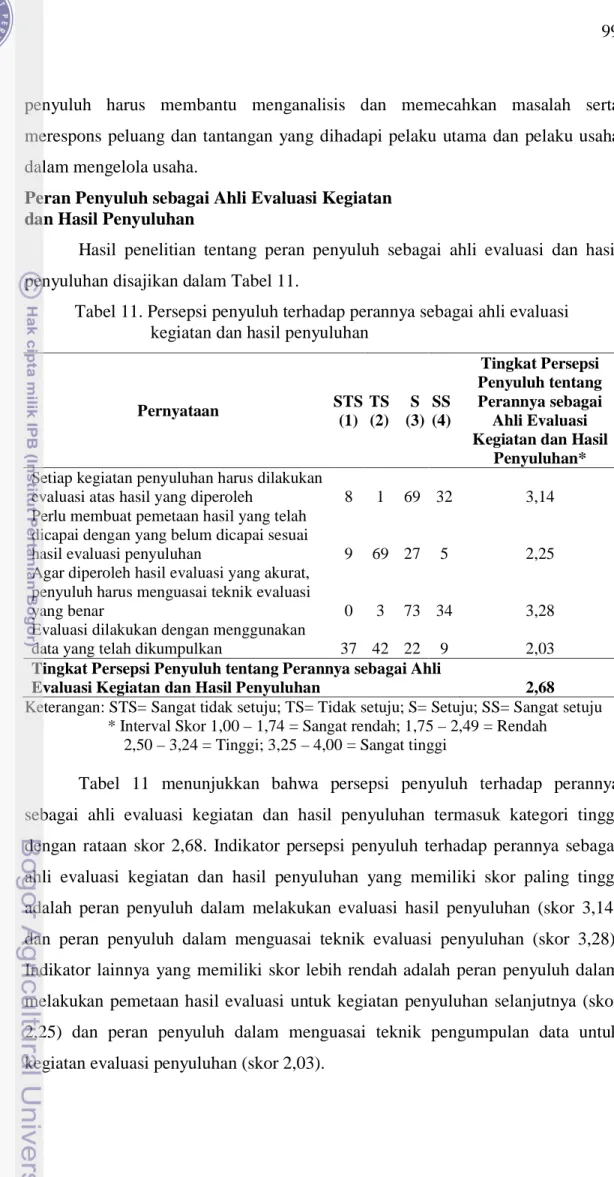

Peran Penyuluh sebagai Ahli Evaluasi Kegiatan dan Hasil Penyuluhan ... 99

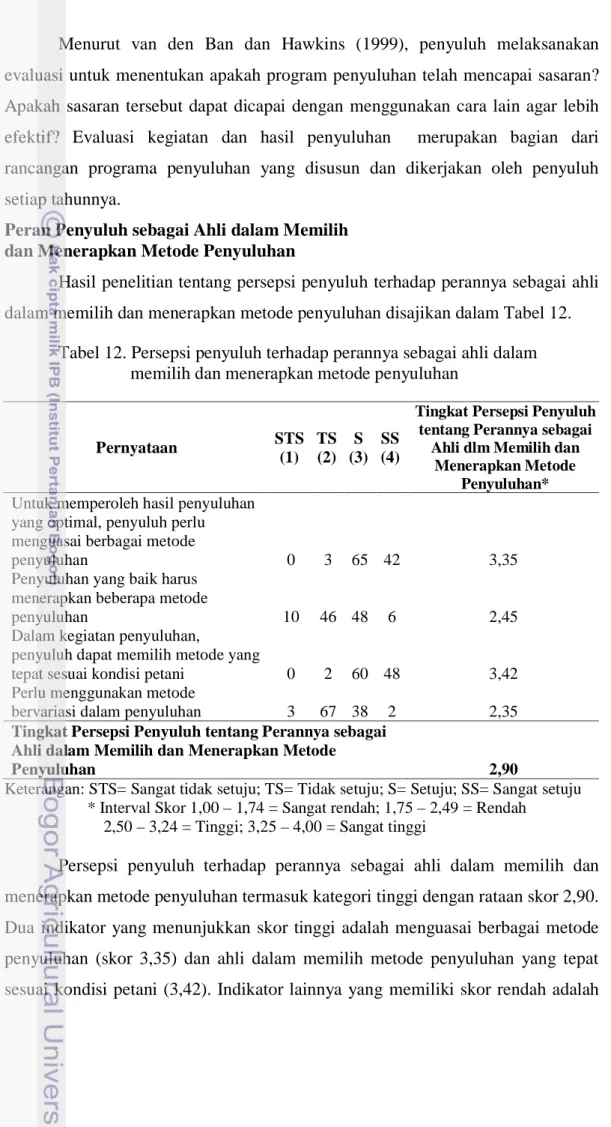

Peran Penyuluh sebagai Ahli dalam Memilih dan Menerapkan Metode Penyuluhan ... 100

Peran Penyuluh sebagai Ahli Teknik Pertanian ... 101

Peran Penyuluh sebagai Ahli Analisis Bisnis/Kewirausahaan ... 102

xiv

Lingkungan Sosial Ekonomi ... 110

Motivasi... 111

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Persepsi Penyuluh tentang Perannya ... 113

Karakteristik Penyuluh ... 113

Lingkungan Fisik ... 115

Lingkungan Sosial Ekonomi ... 117

Motivasi ... 119

Perilaku Penyuluh ... 121

Hubungan Persepsi dengan Perilaku Penyuluh ... 121

Strategi Pengembangan Peran Penyuluh ... 123

Matrik Analisis Internal ... 123

Matrik Analisis Eksternal... 124

Prioritas Strategi Pengembangan Peran Penyuluh ... 128

KESIMPULAN DAN SARAN ... 132

Kesimpulan ... 132

Saran ... 133

DAFTAR PUSTAKA ... 134

LAMPIRAN ... 140

xv

1. Tugas penyuluh menurut beberapa sumber... 22

2. Data sampel penelitian ... 75

3. Sumber data dan teknik pengumpulan data penelitian ... 82

4. Persepsi penyuluh terhadap perannya sebagai Pendidik ... 89

5. Persepsi penyuluh terhadap perannya sebagai komunikator ... 91

6. Persepsi penyuluh terhadap perannya sebagai konsultan... 94

7. Persepsi penyuluh terhadap perannya sebagai pendamping ... 95

8. Persepsi penyuluh terhadap perannya sebagai motivator/pendorong ... 96

9. Persepsi penyuluh tentang perannya sebagai perencana ... 97

10. Persepsi penyuluh terhadap perannya sebagai analisator... 98

11. Persepsi penyuluh terhadap perannya sebagai ahli evaluasi kegiatan dan hasil penyuluhan ... 99

12. Persepsi penyuluh terhadap perannya sebagai ahli dalam memilih dan menerapkan metode penyuluhan ... 100

13. Persepsi penyuluh terhadap perannya sebagai ahli teknik pertanian .... 101

14. Persepsi penyuluh terhadap perannya sebagai ahli analisis bisnis/kewirausahaan ... 103

15. Persepsi penyuluh terhadap perannya sebagai fasilitator ... 104

16. Persepsi penyuluh tentang perannya ... 105

17. Distribusi skor responden berdasarkan karakteristik penyuluh ... 106

18. Rataan skor responden berdasarkan lingkungan fisik ... 108

19. Rataan skor responden berdasarkan lingkungan sosial ekonomi ... 110

20. Rataan skor responden berdasarkan motivasi ... 112

21. Hubungan karakteristik dengan persepsi penyuluh tentang perannya .. 113

22. Hubungan lingkungan fisik dengan persepsi penyuluh tentang perannya 115

23. Hubungan lingkungan sosial ekonomi dengan persepsi penyuluh tentang perannya ... 118

24. Hubungan motivasi dengan persepsi penyuluh tentang perannya ... 119

25. Perilaku penyuluh dalam budidaya padi sawah ... 121

26. Hubungan Persepsi dengan Perilaku Penyuluh ... 122

27. Analisis internal peran penyuluh pertanian di Provinsi Banten ... 124

xvi

30. Analisis prioritas faktor-faktor penentu strategi ... 128 31. Analisis nilai prioritas strategi berdasarkan faktor penentu ... 129

xvii

1. Pembentukkan persepsi menurut Litterer (Asngari, 1984) ... 16

2. Alur kerangka berpikir penelitian ... 72

3. Diagram Analisis SWOT ... 126

4. Diagram final proses analisis berjenjang ... 130

xviii

1. Peta lokasi penelitian ... 141

2. Kuesioner penelitian ... 142

3. Hasil analisis validitas dan reliabilitas... 157

3. Foto-Foto kegiatan penelitian ... 167

1

Undang-Undang No 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyebutkan bahwa penyuluhan merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dan pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakannya (Tunggal, 2007).

Petugas penyuluhan merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan cita-cita dalam Undang-Undang tersebut. Penyuluhan sebagai proses pendidikan nonformal, bertujuan mengarahkan perubahan ke arah perubahan yang terencana. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan sumberdaya yang memadai termasuk tenaga penyuluhan, tidak saja dalam jumlah yang mencukupi tetapi juga memiliki kemampuan yang handal. Salah satu aspek pembangunan pertanian yang memiliki andil sangat besar adalah masalah pangan dalam hal ini padi. Penyuluhan memegang peranan penting dalam upaya mengembangkan usahatani padi.

Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat khususnya petani. Kedudukan tersebut sudah seharusnya penyuluh memiliki berbagai kemampuan yang dapat menunjang tugas dan fungsinya dalam memajukan petani. Hal tersebut terutama karena masalah yang dihadapi di lapangan tidak saja menyangkut persoalan usahatani semata, melainkan berbagai persoalan, baik masalah sosial, budaya, tingkat pengetahuan, maupun kepercayaan masyarakat petani. Oleh karena itu, penyuluh dituntut untuk menggunakan pendekatan yang beragam dalam membantu menyelesaikan persoalan petani.

Melalui penyuluhan pertanian, masyarakat petani dibekali dengan ilmu, pengetahuan, keterampilan, pengenalan paket teknologi dan inovasi di bidang pertanian, penanaman nilai-nilai atau prinsip agribisnis, mengkreasi sumber daya manusia dengan konsep dasar filosofi rajin, kooperatif, inovatif, kreatif dan sebagainya. Hal yang lebih penting lagi adalah mengubah sikap dan perilaku masyarakat petani agar mereka tahu dan mau menerapkan informasi anjuran yang dibawa dan disampaikan oleh penyuluh pertanian.

Tujuan penyuluhan pertanian adalah dalam rangka menghasilkan SDM pelaku pembangunan pertanian yang kompeten sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (better farming), berusahatani lebih menguntungkan (better business), hidup lebih sejahtera (better living), dan lingkungan lebih sehat. Penyuluhan pertanian dituntut agar mampu menggerakkan masyarakat, memberdayakan petani-nelayan, pengusaha pertanian dan pedagang pertanian, serta mendampingi petani untuk membantu menganalisis situasi-situasi yang sedang mereka hadapi dan melakukan perkiraan ke depan, membantu mereka menemukan masalah, membantu mereka memperoleh pengetahuan/informasi guna memecahkan masalah, membantu mereka mengambil keputusan, dan membantu mereka menghitung besarnya risiko atas keputusan yang diambilnya serta peran lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan petani secara umum.

Pembangunan pertanian dewasa ini telah diarahkan menuju industrialisasi di bidang pertanian melalui pengembangan agribisnis yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini akan bisa diwujudkan dengan lebih dahulu menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas, terutama masyarakat pertanian, sehingga kesinambungan dan ketangguhan petani dalam pembangunan pertanian bukan saja diukur dari kemampuan petani dalam memanage usahanya sendiri, tetapi juga ketangguhan dan kemampuan petani dalam mengelola sumberdaya alam secara rasional dan efisien, berpengetahuan, terampil, cakap dalam membaca peluang pasar dan mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan dunia khususnya perubahan dalam pembangunan pertanian. Di sinilah pentingnya penyuluhan pertanian untuk membangun dan menghasilkan SDM yang berkualitas.

Oleh karena itu, sudah selayaknya peran penyuluhan pertanian ditempatkan pada posisi yang strategis dalam sebuah kelembagaan yang didukung oleh kebijakan pemerintah, sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian betul-betul bisa berjalan efektif dan efisien. Pembangunan pertanian merupakan bagian terpenting dari pembangunan sebagian besar daerah di Indonesia dan untuk membangunnya perlu ditunjang dengan SDM yang berkualitas.

Provinsi Banten memiliki potensi pengembangan komoditas padi yang cukup baik. Hal ini terlihat dari data Kementerian Pertanian (2010) di mana luas panen dan produksi budidaya padi dari 338.666 ha dan 1.468.765 ton atau dengan tingkat produksi per hektar mencapai 4,34 ton/ha pada tahun 2002 telah berkembang menjadi 364.721 ha dan 1.812.495 ton atau dengan tingkat produksi per hektar mencapai 4,97 ton/ha hingga tahun 2005. Bila mengacu pada pola perkembangannya, pada tahun 2005 dan 2006 tingkat produksi per hektar diperkirakan tetap meningkat meskipun dengan kecenderungan melambat. Praktek budidaya selama kurun waktu 2002-2004 semakin membaik (intensif). Produksi padi di Provinsi Banten sekitar 10,7 persen yakni dari produksi 1.849.008 ton pada tahun 2009 meningkat menjadi 2.048.047 ton pada tahun 2010.

Untuk mengembangkan potensi tersebut dibutuhkan tenaga penyuluh yang kompeten dalam menjalankan perannya. Hal tersebut dapat dilakukan apabila penyuluh sendiri memiliki persepsi yang baik akan peran tersebut. Meskipun pada dasarnya penyuluh telah dibekali kemampuan yang baik, menerima pelatihan yang sama, namun penafsiran dan penerimaan mereka dapat berbeda, sehingga tugas dan fungsi yang dilakukan dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda pula, oleh karena perbedaan persepsi dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Dengan demikian adalah penting bagi penyuluh untuk memiliki persepsi yang baik terhadap peran mereka dalam pengembangan petani.

Meskipun rata-rata laju pertumbuhan kinerja produksi per luas panen untuk seluruh jenis tanaman palawija yang diusahakan meningkat, namun pola dan praktek produksi palawija relatif belum bertumbuh kembang, di mana dengan laju pertumbuhan rata-rata luas panen yang cukup baik (2,48% per tahun) namun peningkatan laju pertumbuhan rata-rata produksi hanya sebesar 4,08% per tahun, atau dengan rasio yang hanya mencapai 1,64. Di antara berbagai jenis tanaman palawija yang diusahakan, hanya ubi kayu dan kacang kedelai yang memiliki rasio laju pertumbuhan produksi rata-rata berbanding laju pertumbuhan luas panen rata-rata di atas angka 1 (masing-masing 1,41 dan 6,75).

Persepsi pada dasarnya adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna terhadap suatu obyek, selanjutnya persepsi akan mempengaruhi perilaku individu yang bersangkutan. Persepsi memang sangat subyektif, yaitu tergantung

pada subyek yang mengalami persepsi itu sendiri. Penyuluh pertanian yang memiliki persepsi yang baik tentang perannya adalah penyuluh yang mampu mengamati, mengenali, memahami, dan menginterpretasikan perannya dengan baik. Dengan persepsi yang baik itu, penyuluh dapat melaksanakan tugas dan perannya sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) mereka dengan baik.

Proses persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu.

Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur bagi obyek yang ditangkap oleh panca indera, sedangkan pengetahuan dan cakrawala akan memberikan arti terhadap obyek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu terhadap obyek yang ada. Selain itu, persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, misalnya sikap, kebiasaan, dan kemauan, sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi stimulus itu sendiri, baik sosial maupun fisik.

Setiap individu akan memberikan arti kepada stimulus dengan cara yang berbeda meskipun obyeknya sama. Hal ini terutama karena persepsi bersifat individual, meskipun stimulus yang diterimanya sama, tetapi karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda, kemampuan berpikir yang berbeda, maka hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi pada setiap individu. Kondisi yang sama dapat terjadi pada penyuluh pertanian. Tingginya keragaman yang ada pada masing-masing individu dapat menyebabkan beragamnya tingkat persepsi penyuluh pertanian.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan kajian mendalam untuk memahami cara penyuluh pertanian mempersepsikan peran yang mereka jalankan dalam pengembangan petani. Selain itu, juga diperlukan analisis yang dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Masalah persepsi menjadi penting mengingat perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh persepsinya terhadap suatu obyek, sehingga cara penyuluh mempersepsikan perannya akan berdampak pada implementasi kegiatan ketika mereka melaksanakan tugas penyuluhan.

Masalah Penelitian

Keberhasilan penyuluhan salah satunya ditentukan oleh kemampuan penyuluh menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan fungsinya, penting bagi penyuluh untuk mengetahui dan memahami peran-peran yang dijalankan dalam upaya membantu petani memecahkan masalah dan mengembangkan usahataninya. Dengan memahami peran tersebut, penyuluh dapat membuat keputusan yang tepat dalam memberikan pelayanan yang baik kepada petani. Selain itu, penyuluh yang mengerti dengan benar tentang perannya, dapat memanfaatkan sumberdaya yang terbatas guna menunjang tugasnya, karena dengan pengertian akan perannya tersebut, penyuluh mengetahui hal-hal yang harus dilakukan.

Pemahaman tersebut merupakan refleksi dari cara penyuluh mempersepsikan peran-peran tersebut. Dalam hal ini, masalah utama penelitian adalah mengkaji secara mendalam cara penyuluh menjalankan perannya dan persepsi mereka terhadap peran tersebut. Secara khusus, masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Bagaimana persepsi penyuluh pertanian tentang perannya dalam penyuluhan pertanian padi di Provinsi Banten?

(2) Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi persepsi penyuluh pertanian tentang perannya dalam penyuluhan pertanian padi di Provinsi Banten?

(3) Sejauh mana faktor-faktor tersebut berkorelasi dengan persepsi penyuluh pertanian tentang perannya dalam penyuluhan pertanian padi di Provinsi Banten?

(4) Bagaimana perilaku penyuluh dalam budidaya padi sawah di Provinsi Banten?

(5) Bagaimana korelasi persepsi dengan perilaku penyuluh dalam penyuluhan pertanian padi di Provinsi Banten?

(6) Bagaimana prioritas strategi pengembangan peran penyuluh pertanian dalam menjalankan aktivitas penyuluhan di Provinsi Banten?

Tujuan Penelitian

Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) merupakan ujung tombak bagi upaya pembangunan pertanian, khususnya bagi pengembangan sumberdaya petani yang mandiri. Hal ini bukanlah tugas yang ringan, oleh karena para penyuluh tersebut berhubungan dengan petani yang memiliki latar belakang yang sangat beragam, baik pendidikan, pengetahuan, agama, suku, budaya, status sosial dan lain sebagainya, sehingga seorang penyuluh dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai, baik kemampuan teknis maupun kemampuan menerapkan ilmu penyuluhan.

Selain itu, penyuluh harus mampu menjalankan peran-peran mereka dalam melaksanakan tugas penyuluhan. Untuk memahami peran-peran tersebut, penyuluh harus memiliki persepsi yang baik terhadap peran dimaksud, sehingga kemampuan memahami peran itu memunculkan pemahaman yang baik dan memberikan dampak terhadap kinerja penyuluhan yang baik pula.

Persepsi penyuluh pertanian terhadap perannya sebagai edukator, komunikator dan berbagai peran penyuluh lainnya dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Hal ini menyebabkan persepsi penyuluh pertanian tentang perannya tersebut akan sangat beragam. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan untuk lebih mendalami persepsi penyuluh terhadap peran mereka dalam membina petani. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah:

(1) Mengkaji persepsi penyuluh pertanian tentang perannya dalam menjalankan aktivitas penyuluhan di Provinsi Banten.

(2) Mendeskripsikan faktor-faktor yang berkorelasi dengan persepsi penyuluh pertanian tentang perannya dalam menjalankan aktivitas penyuluhan di Provinsi Banten.

(3) Menganalisis derajat faktor-faktor yang berkorelasi dengan persepsi penyuluh pertanian tentang perannya dalam aktivitas penyuluhan di Provinsi Banten.

(4) Mengkaji perilaku penyuluh pertanian lapang dalam budidaya padi sawah.

(5) Menganalisis korelasi persepsi dengan perilaku penyuluh pertanian lapang dalam penyuluhan pertanian padi di Provinsi Banten.

(6) Merumuskan prioritas strategi pengembangan peran penyuluh pertanian dalam menjalankan aktivitas penyuluhan di Provinsi Banten.

Novelty dan Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian tentang persepsi penyuluh dapat disebarluaskan kepada seluruh masyarakat, khususnya penyuluh pertanian. Oleh karena itu hasil penelitian ini nantinya dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan untuk dapat dijadikan salah satu alternatif pengembangan sumberdaya manusia penyuluh ke depan. Penyuluh pertanian di masa yang akan datang diharapkan mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan arus informasi dan teknologi yang semakin pesat.

Novelty dari penelitian ini adalah kajian secara spesifik peran-peran yang dijalankan oleh Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) di Provinsi Banten dan persepsi penyuluh tentang perannya tersebut. Selain itu, kajian mendalam terhadap faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi PPL tentang perannya sehingga dapat dirumuskan prioritas strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan peran PPL khususnya di Provinsi Banten.

Ditemukannya informasi berupa faktor-faktor yang berkorelasi dengan persepsi penyuluh tentang perannya dalam penyuluhan pertanian yang diharapkan berguna untuk menentukan kebijakan dalam membina dan meningkatkan kompetensi penyuluh. Dengan menemukan profil penyuluh yang memiliki kompetensi baik, dapat dijadikan pedoman atau petunjuk dalam meningkatkan kompetensi penyuluh pertanian dalam menjalankan fungsi perannya.

Dengan demikian secara rinci kegunaan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

(1) Memberikan informasi kepada penyuluh tentang peran yang perlu dijalankan dalam kegiatan penyuluhan pertanian di Provinsi Banten.

(2) Memberikan gambaran bagi pengambilan kebijakan dalam pengembangan peran penyuluh pertanian dalam menjalankan aktivitas penyuluhan.

(3) Memberikan bahan penyempurnaan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan karier penyuluh pertanian yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat, dan lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan peran penyuluh pertanian.

(4) Memperluas dan memperbanyak khazanah ilmiah keilmuan penyuluhan pertanian yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia.

(5) Menjadikan pendorong bagi studi lebih lanjut untuk mengembangkan model peningkatan kompetensi penyuluh pertanian dalam cakupan yang lebih luas.

Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan atas peubah-peubah penelitian dengan maksud untuk membatasi lingkup makna peubah ke arah obyek penggunaan sehingga memiliki prespektif yang sama. Beberapa istilah yang menjadi peubah penelitian adalah sebagai berikut:

(1) Faktor internal penyuluh adalah hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik personal penyuluh yaitu: umur, pendidikan, masa kerja, pelatihan, dan pendapatan.

(2) Lingkungan fisik adalah situasi institusi tempat penyuluh bertugas, meliputi:

kelembagaan, makna pekerjaan, jumlah wilayah binaan, jumlah petani binaan, pembinaan/supervisi, dan pengembangan karir.

(3) Lingkungan sosial ekonomi adalah situasi sosial ekonomi tempat penyuluh bertugas, meliputi: lingkungan kerja, akses terhadap sumberdaya ekonomi, peluang kemitraan, dan akses terhadap media.

(4) Motivasi adalah dorongan yang dimiliki penyuluh dalam melaksanakan perannya sebagai penyuluh pertanian, meliputi: motivasi berprestasi, motivasi berafiliasi, dan motivasi kekuasaan.

(5) Persepsi penyuluh tentang peran mereka dalam kegiatan penyuluhan adalah pengertian Penyuluh Pertanian Lapang tentang berbagai peran yang dilakukannya dalam kegiatan penyuluhan, meliputi: peran sebagai pendidik, komunikator, konsultan, motivator/pendorong, pendamping, perencana, analisator, ahli evaluasi kegiatan dan hasil penyuluhan, ahli dalam memilih dan menggunakan metode penyuluhan, ahli teknik pertanian, ahli analisis bisnis/kewirausahaan, dan fasilitator.

(6) Penyuluhan adalah sistem pendidikan nonformal yang dilakukan oleh penyuluh terhadap petani.

9 Pengertian Persepsi

Beberapa ahli seperti dikutip oleh Asngari (1984) mendefinisikan persepsi dengan cara yang beragam. Forgus maupun Forgus dan Melamed mendefinisikan persepsi sebagai “the process of information extraxtion,” Harris dan Levey dalam The New Columbia Encyclopedia mendefinisikan persepsi sebagai “mental organization and interpretation of sensory information,” Menurut Litterer, persepsi adalah “the understanding or view people have of things in the world around them,” sedangkan Hillgard menyebutkan bahwa “perception is the process of becoming aware of objects.” Combs, Avila dan Purkey mendefinisikan persepsi sebagai berikut: “perception is the interpretation by individuals of how things seem to them especially in reference to how individual view the solves is solution to the world in wich they are involved;” Allport menyebutkan bahwa:

“perception has something to do with awareness of content upon the impression these object make upon our senses. It is the way things look to us, or the way they sound, feel, taste or smell. But perception also involves, to some degree, and understanding awareness, a meaning or a recognition of these objects.”

Menurut Rakhmat (2007), persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi sebagaimana didefinisikan dalam kamus besar bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 2002) adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. van den Ban dan Hawkins (1999) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses menerima informasi atau stimuli dari lingkungan dan mengubahnya ke dalam kesadaran psikologis. Beberapa ahli seperti dikutip oleh Mulyana (2010) mendefinisikan persepsi secara beragam: Brian Fellow memberikan definisi persepsi sebagai proses yang memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis informasi; Kennet K. Sereno dan Edward M. Bodekan menyatakan bahwa persepsi adalah sarana yang memungkinkan kita memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan kita; Philip Goodacre dan Jennifer Follers, persepsi adalah proses mental yang menjadikan kita sadar akan

banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita; dan DeVito (2002) menyatakan bahwa persepsi adalah proses yang menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita, dan persepsi adalah upaya pemberian makna pada stimuli inderawi.

Menurut Mulyana (2010), persepsi adalah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian balik (decoding) dalam proses komunikasi. Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas.

Kotler (2000) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan. Dalam hal ini persepsi mencakup penafsiran obyek, penerimaan stimulus (input), pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Robbins (1994) mendeskripsikan persepsi dalam kaitannya dengan lingkungan, yaitu sebagai proses individu- individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka.

Walgito (2003) mengemukakan bahwa persepsi seseorang merupakan proses aktif yang memegang peranan, bukan hanya stimulus yang mengenainya tetapi juga individu sebagai satu kesatuan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi stimulus. Individu dalam hubungannya dengan dunia luar selalu melakukan pengamatan untuk dapat mengartikan rangsangan yang diterima dan alat indera dipergunakan sebagai penghubungan antara individu dengan dunia luar. Agar proses pengamatan itu terjadi, maka diperlukan obyek yang diamati alat indera yang cukup baik dan perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan pengamatan. Persepsi dalam arti umum adalah pengertian seseorang terhadap

sesuatu yang akan membuat respons cara dan dengan sesuatu seseorang akan bertindak.

Leavitt (Rosyadi, 2001) membedakan persepsi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan secara sempit dan luas. Pandangan yang sempit mengartikan persepsi sebagai penglihatan, cara seseorang melihat sesuatu. Pandangan yang luas mengartikannya sebagai cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Sebagian besar dari individu menyadari bahwa dunia yang dilihat tidak selalu sama dengan kenyataan. Berbeda dengan pendekatan sempit, tidak hanya sekedar melihat sesuatu tetapi lebih pada pengertiannya terhadap sesuatu tersebut.

Persepsi adalah cara mengintegrasikan penerapan kita terhadap hal-hal di sekeliling individu dengan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada, dan selanjutnya mengenali benda tersebut. Untuk memahami hal ini, akan diberikan contoh sebagai berikut: individu baru pertama kali menjumpai buah yang sebelumnya tidak kita kenali, dan kemudian ada orang yang memberitahu kita bahwa buah itu namanya mangga. Individu kemudian mengamati serta menelaah bentuk, rasa, dan lain sebagainya, dari buah itu secara saksama. Lalu timbul konsep mengenai mangga dalam benak (memori) individu. Pada kesempatan lainnya, saat menjumpai buah yang sama, maka individu akan menggunakan kesan-kesan dan konsep yang telah dimiliki untuk mengenali bahwa yang kita lihat itu adalah mangga. Dari definisi persepsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses cara seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.

Menurut Siagian (1996), secara umum terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi seseorang yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor eksternal merupakan persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar individu yang meliputi obyek dan faktor situasi. Obyek ini akan menjadi sasaran dari persepsi yang dapat berupa orang, benda atau peristiwa, dan obyek yang sudah dikenali tersebut akan menjadi sebuah stimulus. Faktor situasi merupakan keadaan yang dapat menimbulkan sebuah persepsi. Faktor internal yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dalam diri

individu. Di antara faktor internal tersebut adalah: (a) Motif: motif adalah semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu; (b) Minat: minat adalah perhatian terhadap sesuatu stimulus atau obyek yang menarik kemudian akan disampaikan melalui panca indera; (c) Harapan: harapan merupakan perhatian seseorang terhadap stimulus atau obyek mengenai hal yang disukai dan diharapkan; (d) Sikap: sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau obyek, sikap dapat menggambarkan suka atau tidak suka seseorang terhadap obyek. Sikap juga dapat membuat seseorang mendekati atau menjauhi orang lain atau obyek lain; (e) Pengetahuan: pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu; dan (f) Pengalaman: pengalaman merupakan peristiwa yang dialami seseorang dan ingin membuktikan sendiri secara langsung dalam rangka membentuk pendapatnya sendiri. Hal ini berarti pengalaman yang dialami sendiri oleh seseorang akan lebih kuat dan sulit dilupakan dibandingkan dengan melihat pengalaman orang lain.

Persepsi mengacu pada cara kita mencoba untuk memahami dunia di sekitar kita. Kita mengumpulkan informasi melalui lima organ yang kita miliki, tetapi persepsi menambahkan arti dari hal-hal yang diserap oleh indra tersebut.

Persepsi merupakan proses kita mengorganisasi dan menginterpretasikan kesan berhubungan dengan perasaan kita dalam rangka memberi arti kepada lingkungan.

Dengan demikian persepsi adalah suatu proses seorang individu menyadari dan menginterpretasikan informasi dari lingkungannya (Management Consulting Courses, 2010).

Persepsi adalah proses organisme menafsirkan dan mengatur sensasi untuk menghasilkan pengalaman yang berarti dari lingkungannya. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tersebut tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi dan memori (Rakhmat, 2007; DeVito 2002).

Sensasi biasanya mengacu pada stimulasi reseptor sensorik organ indra seperti mata, telinga, hidung, lidah atau kulit. Persepsi, di sisi lain, lebih menggambarkan pengalaman akhir dan biasanya melibatkan pengolahan lebih lanjut input sensorik. Dalam prakteknya, sensasi dan persepsi hampir mustahil untuk terpisah,

karena mereka adalah bagian dari satu proses berkesinambungan. Dengan demikian, persepsi pada manusia menggambarkan proses saat rangsangan indra diterjemahkan ke dalam pengalaman terorganisasi. Jadi pengalaman atau persepsi, adalah produk bersama dari rangsangan dan proses itu sendiri. Persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, sehingga persepsi terjadi kapan saja saat stimulus menggerakkan alat indera (Mulyana, 2010), dalam hal ini persepsi diartikan sebagai proses menafsirkan atau mengenali peran PPL dalam kegiatan penyuluhan.

Prinsip Persepsi

Menurut Mulyana (2010), setiap orang memiliki gambaran berbeda mengenai realitas di sekelilingnya. Beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial yang menjadi pembenaran atas perbedaan persepsi sosial tersebut adalah:

(1) Persepsi berdasarkan pengalaman

Persepsi manusia terhadap seseorang, obyek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman (dan pembelajaran) masa lalu mereka berkaitan dengan orang, obyek atau kejadian serupa. Ketiadaan pengalaman terdahulu dalam menghadapi suatu obyek akan membuat seseorang menafsirkan obyek tersebut berdasarkan dugaan semata, atau pengalaman yang mirip.

(2) Persepsi bersifat selektif

Menurut van den Ban dan Hawkins (1999), persepsi kita sangat selektif.

Panca indera menerima stimuli dari sekelilingnya dengan melihat obyek, mendengar suara, mencium bau, dan sebagainya. Oleh karena kapasitas memproses informasi terbatas, tidak semua stimuli dapat ditangkap, tergantung pada faktor fisik dan psikologis seseorang. Berdasarkan faktor- faktor tersebut, seorang komunikator hanya akan mengarahkan pesannya ke bagian-bagian yang perlu, atau melakukan pengulangan dan mengurangi informasi yang tidak diperlukan. Mulyana (2010) mengemukakan bahwa setiap saat individu diberondong oleh jutaan rangsangan inderawi, oleh karena itu, manusia hanya akan menafsirkan rangsangan tersebut sedikit saja.

Dalam hal ini, atensi merupakan faktor utama yang menentukan selektivitas individu atas rangsangan tadi.

(3) Persepsi bersifat dugaan

Oleh karena data yang kita peroleh mengenai obyek lewat penginderaan tidak pernah lengkap, persepsi merupakan loncatan langsung pada kesimpulan.

Seperti proses seleksi, langkah ini dianggap perlu karena kita tidak mungkin memperoleh seperangkat rincian yang lengkap lewat kelima indra kita. Proses persepsi yang bersifat dugaan itu memungkinkan kita menafsirkan suatu obyek dengan makna yang lebih lengkap dari suatu sudut pandang manapun.

Oleh karena informasi yang lengkap tidak pernah tersedia, dugaan diperlukan untuk membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak lengkap lewat penginderaan itu. Dengan demikian, persepsi juga adalah proses mengorganisasikan informasi yang tersedia, menempatkan rincian yang kita ketahui dalam skema organisasional tertentu yang memungkinkan kita memperoleh makna lebih umum.

(4) Persepsi bersifat evaluatif

Persepsi merupakan proses kognitif psikologis dalam diri individu yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai dan pengharapan untuk memaknai obyek persepsi.

(5) Persepsi bersifat kontekstual

Rangsangan dari luar harus diorganisasikan. Dari semua pengaruh dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh paling kuat. Apabila prinsip ini diterapkan dalam komunikasi, maka tidak ada interpretasi atas suatu pesan, baik verbal ataupun nonverbal, dan tidak ada makna dari suatu hubungan yang dapat diperoleh tanpa menempatkannya dalam suatu konteks dan mengkonstruksi suatu pola interaksi. Ketiadaan pola berarti ketiadaan makna atau berarti kebingungan karena terlalu banyak makna. Interpretasi makna dalam konteksnya adalah faktor penting dalam memahami komunikasi dan hubungan sosial.

Terkait prinsip persepsi, van den Ban dan Hawkins (1999) menambahkan beberapa prinsip umum persepsi yang lebih menekankan dalam merancang suatu pesan bagi kegiatan penyuluhan pertanian yaitu:

(1) Relativitas

Persepsi kita bersifat relatif, walaupun suatu obyek tidak dapat kita perkirakan dengan tepat tetapi setidaknya kita dapat mengatakan yang satu melebihi yang lainnya. Dengan demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam membuat pesan, persepsi orang lain terhadap bagian-bagian dari pesan tersebut sangat ditentukan oleh bagian yang mendahului pesan itu.

(2) Organisasi

Persepsi kita terorganisasi. Kita cenderung untuk menyusun pengalaman kita dalam bentuk yang memberi arti, dengan mengubah yang berserakan dan menyajikannya dalam bentuk yang bermakna, antara lain berupa gambar dan latar belakang. Dalam sekejap panca indera melakukan seleksi dan sosok yang menarik mungkin akan menciptakan semua pesan.

(3) Arah

Melalui pengamatan, seseorang dapat memilih dan mengatur serta menafsirkan pesan. Penataan sangat penting bagi pembuat pesan untuk mengurangi tafsiran yang diberikan oleh stimulus.

(4) Perbedaan kognitif

Persepsi seseorang bisa berlainan satu sama lain dalam situasi yang sama karena adanya perbedaan kognitif. Setiap proses mental individu bekerja menurut caranya sendiri tergantung pada faktor-faktor kepribadian, seperti toleransi terhadap kemenduaan (ambiguitas), tingkat keterbukaan atau ketertutupan pikiran, sikap otoriter, dan sebagainya. Tidak mungkin untuk merancang pesan dengan menggabungkan semua gaya kognitif tersebut.

Harus ditentukan suatu strategi yang dapat mewakili suatu gagasan yang mengacu pada sebagian besar gaya kognitif, yang demikian ini disebut sebagai redudancy (pengulangan pesan).

Pembentukkan Persepsi

Menurut Litterer (Asngari, 1984), ada keinginan atas kebutuhan manusia untuk mengetahui dan mengerti dunia tempat ia hidup, dan mengetahui makna dari informasi yang diterimanya. Orang bertindak sebagian dilandasi oleh pendapat mereka pada suatu situasi. Menurut Niven (2002), proses terjadinya persepsi dimulai dari: (a) Tahap penerimaan rangsangan yang ditentukan oleh

faktor dari dalam dan faktor dari luar manusia itu sendiri yang meliputi: (1) Faktor lingkungan yaitu ekonomi dan sosial politik, (2) Faktor konsepsi yaitu pendapat dari teori seseorang tentang manusia dengan segala tindakannya, (3) Faktor yang berkaitan dengan dorongan dan tujuan seseorang untuk menafsirkan suatu rangsangan, (4) Faktor pengalaman masa lalu atau latar belakang kehidupan, akan menentukan kepribadian seseorang; (b) Proses seleksi dilakukan karena keterbatasan manusia dalam menerima rangsangan; dan (c) Proses penutupan.

Proses ini terjadi karena keterbatasan tingkat kemampuan seseorang dalam menerima rangsangan kemudian kekurangan informasi ditutupi dengan pengalamannya sendiri.

Terdapat tiga mekanisme pembentukan persepsi, menurut Litterer (Asngari, 1984), yaitu: selectivity, closure, and interpretation. Secara skematis pembentukkan persepsi tersebut ditunjukkan dalam Gambar 1.

Peran Penyuluh Pertanian

Menurut information processing for consumer decision making model Litterer (Pusparini, 2005), proses persepsi berjalan melalui tiga tahap mencakup:

Interpretation

Persepsi

Closure Selectivity

Pembentukkan

Persepsi Pengalaman masa silam

Perilaku Informasi

sampai ke Individu Mekanisme Pembentukkan Persepsi

Gambar 1. Pembentukkan persepsi menurut Litterer (Asngari, 1984)

(a) Exposure

Terjadi saat stimuli datang dalam jumlah yang biasa diterima oleh suatu sensori penerima kita. Biasanya kita mencari informasi yang kita anggap dapat membantu dalam mencapai tujuan kita.

(b) Attention

Terjadi saat stimuli mengaktifkan sensori penerima dan sensasi yang dihasilkan diteruskan ke otak untuk diproses. Perhatian dipengaruhi oleh stimuli, individu itu sendiri dan situasi.

(c) Interpretation

Interpretasi adalah proses pemaknaan terhadap sensasi. Proses ini terdiri dari:

- Cognitive interpretation: Proses stimuli dikumpulkan pada kategori makna.

- Affective interpretation: Respons emosi yang muncul karena adanya stimuli.

Model keputusan seseorang terhadap informasi yang menerpanya akan melahirkan penafsiran tentang sesuatu informasi tersebut. Persepsi yang terbentuk tersebut berkorelasi dengan perilaku, termasuk keputusan seseorang tentang sesuatu, baik yang berkaitan dengan aspek kognitif maupun aspek afektif. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah konsep Litterer yaitu persepsi Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) tentang perannya dalam penyuluhan pertanian.

Peran Penyuluh Pertanian

Menurut Yayasan Pengembangan Sinar Tani (2001), sepanjang sejarah penyuluhan, peran penyuluh pertanian berubah-ubah sesuai dengan kebijakan, pendekatan dan strategi penyuluhan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sejak didirikannya penyuluhan dengan nama Landbouw Voorlichting Dienst (LVD) pada jaman penjajahan Belanda tahun 1910, penyuluh sudah berperan sebagai tenaga teknis penyuluhan. Mardikanto (2009) mengemukakan bahwa tujuan penyuluhan dengan mengggunakan metode “olivlek” hanya ditujukan pada beberapa petani yang memiliki sumberdaya untuk meningkatkan produksi saja, seperti para kontak tani dan petani-petani demonstrator pada daerah terbatas.

Penyuluh yang mampu dan terlatih juga semakin diperlukan sejak penyuluhan mendapat tempat terdepan dalam pembangunan pertanian pada tahun

1964, melalui metoda Demonstrasi Massal (DEMAS) yaitu percontohan teknik bercocok tanam dengan penerapan panca usahatani, hingga berkembang menjadi sistem Bimbingan Massal (BIMAS) dan Intensifikasi Massal (INMAS). Pola bimbingan dan pembinaan petani terus meningkat melalui pola Intensifikasi Khusus (INSUS) dan yang terakhir menjadi pola Supra Insus. Sebagai hasilnya produktivitas pertanian terutama beras semakin meningkat (YPST, 2001).

Legalitas jabatan dan kedudukan penyuluh pertanian ditetapkan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Disebutkan bahwa penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan penyuluhan, sedangkan penyuluh pegawai negeri sipil (PNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan penyuluhan (Tunggal, 2007).

Menurut SK Menpan Nomor: 19/KEP/MK WASPAN/5/1999 jabatan penyuluh pertanian terdiri dari Penyuluh Pertanian Terampil dan Penyuluh Pertanian Ahli. Penyuluh Pertanian Terampil adalah jabatan fungsional penyuluh pertanian terampil yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu, sedangkan Penyuluh Pertanian Ahli adalah jabatan fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metode dan teknik analisis tertentu. Jenjang jabatan penyuluh pertanian dari yang tertinggi sampai yang terendah yaitu:

(a) Penyuluh Pertanian Terampil: (1) Penyuluh Pertanian Pelaksana, (2) Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan, dan (3) Penyuluh Pertanian Penyelia.

(b) Penyuluh pertanian ahli: (1) Penyuluh pertanian pertama, (2) Penyuluh Pertanian Muda, (3) Penyuluh Pertanian Madya, dan (4) Penyuluh Pertanian Utama.

Seiring dengan perubahan paradigma pembangunan pertanian yang lebih mengutamakan pembangunan manusianya, maka peran penyuluh pertanian dalam menyukseskan terjadinya perubahan pola perilaku petani menjadi semakin penting. Menurut Padmowihardjo (2004), tujuan penyuluhan pertanian adalah menghasilkan manusia pembelajar, manusia penemu ilmu dan teknologi, manusia

pengusaha agribisnis yang unggul, manusia pemimpin di masyarakatnya, manusia guru bagi petani lain, yang bersifat mandiri dan interdependensi, karena itu penyuluhan adalah proses pembelajaran dan proses pemberdayaan.

Penyuluh pertanian adalah orang yang mengemban tugas memberikan dorongan kepada para petani agar mau mengubah cara berpikir, cara kerja dan cara hidupnya yang lama dengan cara-cara baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi pertanian yang lebih maju (Kartasapoetra, 1994). Padmowihardjo (1994) menjelaskan bahwa penyuluh pertanian adalah “pemandu” yang memandu petani, pengusaha dan pedagang untuk menemukan ilmu dan teknologi yang mereka butuhkan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dalam proses kepemanduan, petani, pengusaha dan pedagang pertanian bukan sebagai “murid” tetapi “mitra belajar” yang melakukan proses belajar. Hasilnya adalah petani, pengusaha dan pedagang pertanian yang berkualifikasi sebagai manusia pembelajar, manusia peneliti, manusia penyelenggara agribisnis, manusia pemimpin, dan manusia pemandu petani/pengusaha/pedagang lainnya. Petani dirangsang untuk belajar agar menjadi berdaya untuk memecahkan masalahnya sendiri.

Menurut Rogers (2003), penyuluh adalah seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sasaran penyuluhan untuk mengadopsi inovasi. Berdasarkan definisi tersebut, Mardikanto (2009) mengatakan bahwa peran penyuluh tidak hanya terbatas menyampaikan inovasi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh sasaran penyuluhan, akan tetapi seorang penyuluh harus mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah atau lembaga penyuluhan yang diwakilinya dengan masyarakat sasaran, baik dalam hal menyampaikan inovasi atau kebijakan-kebijakan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat sasaran, maupun untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan masyarakat kepada pemerintah atau lembaga penyuluhan yang bersangkutan.

Menurut Mosher (1987), setiap penyuluh pertanian harus mampu melaksanakan peran sebagai: (a) guru: untuk mengubah perilaku masyarakat sasarannya; (b) penganalisis: dengan melakukan pengamatan terhadap keadaan

dan masalah-masalah serta kebutuhan masyarakat sasaran yang dilanjutkan dengan analisis tentang alternatif pemecahan masalahnya; (c) penasehat: dengan memberikan pertimbangan kepada masyarakat sasaran dalam memilih alternatif yang tepat; dan (d) organisator: mampu menjalin hubungan baik dengan segenap lapisan masyarakat, mampu menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi masyarakat, mampu berinisiatif bagi terciptanya perubahan-perubahan serta dapat memobilisasi sumberdaya, mengarahkan dan membina kegiatan- kegiatan maupun mengembangkan kelembagaan yang efektif.

Menurut Kurt Lewin (Mardikanto, 2009), terdapat tiga macam peran penyuluh yang terdiri atas kegiatan-kegiatan: (1) pencairan diri dengan masyarakat sasaran, (2) menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan- perubahan, dan (3) pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran. Agar lebih profesional maka seorang penyuluh harus berperan sebagai: pembawa informasi, pendengar yang baik, motivator, fasilitator proses, agen penghubung, pembentuk kemampuan, guru keterampilan, work helper, pengelola program, pekerja kelompok, penjaga batas, promoter, pemimpin lokal, konsultan, protektor dan pembentuk lembaga (Lionberger & Gwin, 1982).

Menurut Lippitt et al. (1958), peranan agen pembaruan yang akan memberikan kontribusi terhadap proses perubahan adalah: (a) menjembatani dan merangsang relasi baru dalam sistem klien, (b) menceriterakan pengalamannya dalam menyampaikan teknik-teknik baru, (c) menimbulkan kekuatan dari dalam, (d) menciptakan lingkungan yang khusus, dan (e) memberikan dukungan selama proses perubahan berlangsung.

Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penyuluh bertugas untuk (Tunggal, 2007):

(1) Menyusun programa penyuluhan.

(2) Melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan.

(3) Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya.

(4) Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

(5) Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.

(6) Melaksanakan kegiatan rembuk, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

(7) Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

(8) Memfasilitasi forum penyuluhan pedesaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

19/Kep/MK.Waspan/5/1999, uraian tugas penyuluh pertanian dibedakan antara penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian ahli dijelaskan bahwa tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan. Beberapa sumber menguraikan tugas penyuluh pertanian seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tugas penyuluh menurut beberapa sumber

Daftar Informasi Uraian tugas

Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan

Pembangunan dan Pendayagunaan

Aparatur Negara (1999).

(1) Persiapan penyuluhan pertanian : (a) identifikasi potensi wilayah dan agroekosistem serta kebutuhan teknologi pertanian; (b) penyusunan program penyuluhan pertanian, (c) penyusunan rencana kerja penyuluhan pertanian

(2) Pelaksanaan penyuluhan pertanian: (a) penyusunan materi penyuluhan pertanian; (b) penerapan metode penyuluhan;(c) pengembangan swadaya dan swakarsa

(3) Evaluasi dan pelaporan: (a) kegiatan evaluasi pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian, (b) evaluasi dampak (4) Pengembangan penyuluhan pertanian: (a) penyusunan

pedoman/petunjuk pelaksanaan penyuluhan pertanian, (b) pengembangan metode/sistem kerja penyuluhan pertanian, (5) Pengembangan profesi: (a) kegiatan karya tulis/ilmiah di

bidang penyuluhan, (b) penerjemaham/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan, (c) bimbingan bagi penyuluh pertanian di bawahnya,

(6) Kegiatan penunjang penyuluhan pertanian: (a) seminar, lokakarya di bidang pertanian, (b) keanggotaan tim penilai jabatan fungsional, (c) penghargaan, pengajaran/pelatihan.

Rennekamp et al.

(1999)

(1) Penetapan program (program determination): (a) menganalisis situasi dan menetapkan prioritas; (b) pengembangan hubungan dengan publik secara formal/informal; (c) inventarisasi kebutuhan dan aset; (d) mengidentifikasi peluang program; (e) membuat prioritas; (f) programa penyuluhan wilayah, menumbuhkan komitmen

Tabel 1 (Lanjutan)

masyarakat, mengidentifikasi kolaborasi, (g) menyusun situasi wilayah kerja.

(2) Penyusunan rencana kerja tahunan: (a) menetapkan hasil atau outcomes yang diharapkan, (b) kriteria kesuksesan;

(c) mengidentifikasi pengalaman belajar yang direkomendasikan oleh penelitian dan pengalaman.

(3) Evaluasi dan akuntabilitas. (a) pengumpulan data tentang hitungan input yang digunakan, aktivitas yang dilakukan, catatan kehadiran peserta dan karakteristik peserta (partisipasi), reaksi atau perasaan peserta terhadap program; (b) mengukur efektivitas program dalam memproduksi outcome yang diharapkan. Outcome adalah benefit bagi orang lain seperti pengetahuan baru, perubahan perilaku.

University of Arkansas Division of Agriculture (2006).

(1) Perencanaan dan pengembangan program: (a) keterlibatan badan penyuluhan di daerah dalam perencanaan, (b) kegiatan yang affirmative, (c) perencanaan berdasarkan kebutuhan lokal, (d) rencana kerja individu, (e) kolaborasi/ keikutsertaan masyarakat;

(2) Pelaksanaan program: (a) metoda pendidikan, (b) program pendidikan, dan (c) pengembangan kepemimpinan dengan;

(1) Evaluasi program dan evaluasi dampak: (a) metoda evaluasi, (b) dampak;

(2) Respons terhadap klien;

(3) Ketrampilan interpersonal: (a) tim kerja dan penggunaan sumberdaya, (b) people skills, (c) kebiasaan kerja, (d) pemeliharaan kantor;

(4) Pemasaran dan promosi program penyuluhan: (a) pemasaran penyuluhan dan interpretasi program, (b) keikutsertaan masyarakat dan proyeksi cara pandang, (c) penggunaan media masa dalam promosi program;

(5) Pengembangan individu dan profesionalisme (a) membangun kapasitas individu, (b) keikutsertaan dalam perkumpulan profesi, (c) keikutsertaan dalam kepanitiaan nilai maksimal;

(6) Dukungan finansial untuk kegiatan penyuluhan.

University of Arizona (2005).

(1) Pengembangan program: (a) pengembangan outreach program untuk tanaman pangan di wilayah lahan kering sesuai dengan kondisi lokal, sumberdaya, isu dan kebutuhan industri; (b) analisis data nasional, data setempat dan informasi sejarah untuk mengidentifikasi aset masyarakat, kebutuhan program, peluang belajar; (c) bekerjasama dengan kelompok komoditas, kepala wilayah, koordinator penyuluh, peneliti menyusun rencana kerja tahunan; (d) mengembangkan affirmative program; (e) rencana kerjasama program pendidikan, pengkajian, beasiswa kerja.

(2) Implementasi program: (a) program pendidikan sesuai kebutuhan klien; (b) membantu dalam pemecahan