ANALISIS KOMPONEN BIO-EKOLOGI DAN FISIK

DI HUTAN PENELITIAN DRAMAGA, BOGOR

MARIANA TAKANDJANDJI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis Desain Penangkaran Rusa Timor Berdasarkan Analisis Komponen Bio-Ekologi dan Fisik di Hutan Penelitian Dramaga, Bogor adalah karya saya sendiri dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka pada bagian akhir Tesis ini.

Bogor, Oktober 2009

MARIANA TAKANDJANDJI. Captive Breeding Design of Timor Deer According to Bio-ecological and Physical Area Analysis at Forest Research Station, Dramaga Bogor. Supervised by BURHANUDDIN MASY’UD and AHMAD MACHMUD THOHARI.

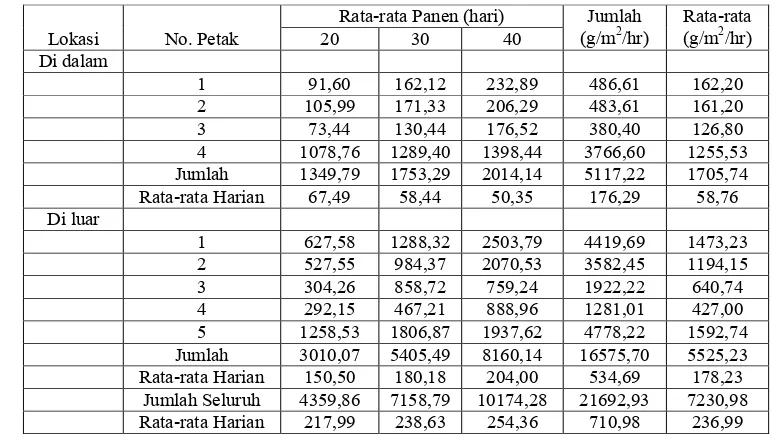

Timor deer provides a potential value as an alternative to the conventional meat substitution. Unfortunately, the deer population in natural habitat tends to decline from time to time due to uncontrolled hunting and their habitat destruction. The captive breeding of deer has also not developed rapidly due to lack of information on managing and designing the captive program. The research on timor deer captive breeding was conducted at Forest Research (FR) Station Darmaga (57.75 ha), on December 2008 - April 2009. The research objective is to study the captive breeding design of timor deer (Rusa timorensis Blainville 1822) and analyze the forest area feasibility for deer captive breeding, and to developt alternative design of the captive breeding. This research observed the species diversity of vegetation, productivity of grass, animal wildlife diversity, bio-ecologycal and physical component, and financial analysis of the deer captive breeding. The measurement of grass productivity was cariedout within outside the captive breeding area. The research resulted that average productivity of grass within the captive breeding area was about 58.76 g/m2/day and outside the captive breeding about 178.23 g/m2/day. The carrying capacity of the area was about 22.32 individual/ha/year. The bio-ecological analysis show that the study area was able to support the captive breeding. The physical analysis of the study area, suggested that the total area could be allocated for four utilization zones, ie. captive breeding zone (7.42%), headquarter zone (6.82%), outdoor recreation zone (7.36%), and buffer zone (6.78%). Financial analysis of deer captive breeding was estimated economicly feasible.

MARIANA TAKANDJANDJI. Desain Penangkaran Rusa Timor Berdasarkan Analisis Komponen Bio-Ekologi dan Fisik di Hutan Penelitian Dramaga, Bogor. Dibimbing oleh BURHANUDDIN MASY’UD dan AHMAD MACHMUD THOHARI.

Rusa timor (Rusa timorensisBlainville 1822) memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dimana seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Namun populasi rusa timor pada habitat alam cenderung menurun sejalan dengan pengrusakan habitat dan perburuan liar yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pembangunan penangkaran rusa timor merupakan salah satu alternatif yang perlu dikembangkan. Sejauh ini, penangkaran rusa timor belum berkembang secara optimal karena kurangnya informasi tentang pengelolaan dan pembuatan desain penangkaran. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan pada penangkaran rusa timor di Hutan Penelitian (HP) Darmaga, Bogor mulai bulan Desember 2008 sampai dengan April 2009.

Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis kelayakan lokasi penangkaran, menganalisis desain penangkaran untuk perkembangbiakan rusa dan meningkatkan pemanfaatan Hutan Penelitian Dramaga, Bogor sebagai habitat rusa timor dan eko-wisata ditinjau dari komponen bio-ekologi dan fisik lokasi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan studi literatur, wawancara, dan pengamatan langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen bio-ekologi berupa pakan dan cover cukup terpenuhi dengan nilai gizi dan palatabilitas yang memenuhi syarat, daya dukung yang terpenuhi (22,32 ekor/ha/tahun), menjadikan areal HP Dramaga, Bogor cocok dan layak untuk penangkaran rusa timor. Komponen fisik lokasi menggambarkan bahwa aksesibilitas, iklim, curah hujan, topografi, tanah, dan air pada kawasan HP Dramaga sangat mendukung pengembangan penangkaran rusa timor. Total luas kawasan HP Dramaga sebesar 55,75 ha didesain dan dialokasikan menjadi empat zona, yaitu zona pembiakan (7,42%), zona perkantoran (6,82%), zona wisata alam (7,36%), dan zona penyangga (6,78%). Analisis finansial menunjukkan bahwa penangkaran rusa timor dengan sistem intensif dari jumlah populasi bibit awal sebanyak 15 ekor terdiri dari 5 ekor jantan dan 10 ekor betina, cukup memberi keuntungan. Populasi rusa timor hingga tahun ke sepuluh sebanyak 115 ekor (67 jantan dan 48 betina). Rusa yang dimanfaatkan adalah rusa jantan sebanyak 54 ekor sehingga sisa populasi rusa di penangkaran sebanyak 61 ekor terdiri dari 13 jantan dan 48 betina dengan sex ratio sebesar 1 : 4. Analisis biaya-keuntungan (BCR) dengan basis bunga 18% diperoleh sebesar 1,43 dengan kemampuan mengembalikan modal penangkaran diperkirakan dalam 3,14 tahun.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebut sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

ANALISIS KOMPONEN BIO-EKOLOGI DAN FISIK

DI HUTAN PENELITIAN DRAMAGA, BOGOR

MARIANA TAKANDJANDJI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Mayor Konservasi Biodiversitas Tropika

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Komponen Bio-Ekologi dan Fisik di Hutan Penelitian

Dramaga, Bogor

Nama

: Mariana Takandjandji

NIM

: E 351070124

Disetujui

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Dr. Ir. Burhanuddin Masy’ud, MS

Dr. Ir. A. Machmud Thohari, DEA

NIP. 19581121 198603 1 003

NIP. 19480208 198001 1 001

Diketahui

Koordinator Mayor

Dekan Sekolah Pascasarjana

Konservasi Biodiversitas Tropika

Dr. Ir. A. Machmud Thohari, DEA

Prof. Dr.Ir. Khairil A. Notodiputro MS

NIP. 19480208 198001 1 001

NIP. 19560404 198011 1 002

kucintai, kukasihi dan kusayangi, yakni suami

(Harisetijono), anak-anakku (Hadi Prasetyo dan Arief

Setyo Nugroho), orangtuaku (R. Takandjandji dan Kahi

Timba), dan kakek-nenekku (Benyamin Hani dan Siti

Maimunah), semoga semuanya berbahagia dunia akhirat”.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan tesis yang berjudul ”Desain Penangkaran Rusa Timor Berdasarkan Analisis Komponen Bio-ekologi dan Fisik di Hutan Penelitian Dramaga, Bogor”dapat diselesaikan.

Penelitian dan penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Mayor Konservasi Biodiversitas Tropika, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini sangat berarti bagi penulis dalam upaya menambah khasanah pengetahuan mengenai desain penangkaran rusa timor ditinjau dari aspek bio-ekologi dan fisik. Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth. Bapak Dr. Ir. Burhanuddin Masy’ud, MS sebagai Ketua Komisi dan Bapak Dr. Ir. A. Machmud Thohari, DEA sebagai Anggota Komisi, yang telah membimbing dan memberi dorongan serta masukan kepada penulis, sejak pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian, hingga penulisan tesis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Yth. Bapak Prof. (R) Dr. M. Bismark, MS APU sebagai Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis atas bimbingan, dan arahannya dalam penulisan tesis.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Sekretariat Badan Litbang Kehutanan, Departemen Kehutanan yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada program Research School di Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Terima kasih juga kepada Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam, yang telah mendanai penulis dalam menempuh pendidikan, dan kepada rekan-rekan di Kelompok Peneliti KSDA baik Peneliti maupun Teknisi serta rekan-rekan di penangkaran rusa Dramaga yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik materi maupun moril selama melakukan penelitian dan penulisan tesis.

penelitian. Terima kasih juga disampaikan kepada Kelompok Peneliti Konservasi Tanah dan Air, Mikrobiologi, dan Botani pada P3HKA, serta Kelompok Peneliti Kimia dan Energi pada Pusat Litbang Hasil Hutan yang telah membantu meminjamkan timbangan elektrik dan oven selama penelitian. Terima kasih disampaikan pula kepada Stasiun Klimatologi Dramaga Bogor, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atas kerjasama dan bantuannya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada suami tercinta Harisetijono, ananda Hadi Prasetyo dan Arief Setyo Nugroho yang telah memberikan perhatian, dorongan, dan doa hingga penulisan tesis berakhir. Ungkapan terima kasih disampaikan juga kepada yang tersayang ayahanda dan ibunda, yang tercinta nenek serta semua keluarga atas doa dan kasih sayangnya.

Terima kasih disampaikan kepada teman-teman KVT yaitu Rozza, Dewi, Glen, Paijo, Toto, Andi, Yayuk, Tedy, Aswan, Iman yang senantiasa memberikan dorongan kepada penulis agar tetap semangat, juga kepada Bapak Sofwan, Bibi Uum, Mbak Irma, Bapak Hendrianto (Bob) dari landscape yang telah banyak membantu penulis. Teman-teman Research School yakni Lincah, Rozza, Wida, Edah, Danu, Totok, Santiyo, Mody, Andianto, Fike, Yanto, Hengky, dan Suryanto terima kasih atas kebersamaannya.

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penelitian dan penulisan tesis. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikannya.

Penulis menyadari, banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini, baik dari segi penyajian materi, tata bahasa, konsistensi, metode maupun analisis data. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan penangkaran rusa timor di Hutan Penelitian Dramaga, Bogor khususnya dan Indonesia umumnya.

Bogor, Oktober 2009 Penyusun,

Mariana Takandjandji

Penulis dilahirkan di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 08 Mei 1962 dari pasangan R. Takandjandji (ayah) dan Kahi Timba (ibu). Pendidikan penulis adalah Sekolah Dasar Masehi di Payeti II, Waingapu dan Sekolah Menengah Pertama serta Menengah Atas Negeri di Waingapu. Tahun 1981 penulis tercatat sebagai mahasiswi pada Fakultas Peternakan, Universitas Nusa Cendana Kupang dan lulus pada tahun 1986.

Penulis menikah dengan Harisetijono pada tahun 1991, dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Hadi Prasetyo (16 tahun) dan Arief Setyo Nugroho (13 tahun).

Sejak tahun 1987 penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Penelitian Kehutanan Kupang di Nusa Tenggara Timur yang menangani penangkaran rusa timor dan burung paruh bengkok. Tahun 2006, penulis pindah tugas di Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam Bogor.

Halaman

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xv

DAFTAR LAMPIRAN ... xvi

1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan Penelitian ... 3

1.3 Manfaat Penelitian ... 3

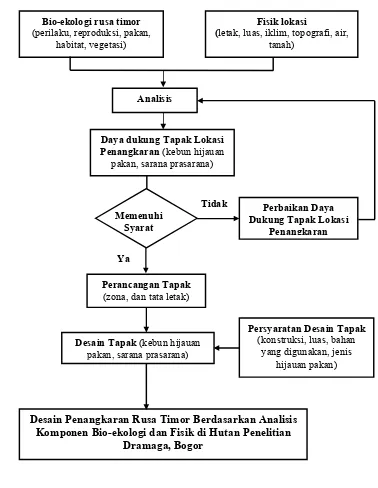

1.4 Kerangka Pemikiran ... 3

2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Bio-ekologi Rusa Timor ... 7

2.2 Penangkaran Rusa Timor ... 12

2.3 Nilai Ekonomi ... 14

2.4 Perencanaan Tapak ... 18

2.5 Perancangan Tapak ... 20

2.6 Analisis Tapak ... 22

2.7 Zonasi... 23

2.8 Partisipasi Masyarakat ... 24

3. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 3.1 Letak dan Luas ... 25

3.2 Kondisi Fisik ... 26

3.3 Kondisi Biologi ... 27

3.4 Sarana dan Prasarana ... 27

4. METODE PENELITIAN 4.1 Lokasi dan Waktu ... 28

4.2 Bahan dan Alat ... 28

4.3 Jenis Data yang diukur ... 28

4.4 Teknik Pengumpulan Data ... 29

4.5 Analisis Data ... 36

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Komponen Bio-ekologi ... 40

5.2 Komponen Fisik Lokasi... 51

5.3 Desain Penangkaran Rusa ... 53

5.4 Analisis Finansial Penangkaran Rusa ... 67

5.5 Manajemen Penangkaran Rusa Timor ... 70

xiv

6.1 Kesimpulan ... 75

6.2 Saran ... 75

DAFTAR PUSTAKA ... 77

Halaman

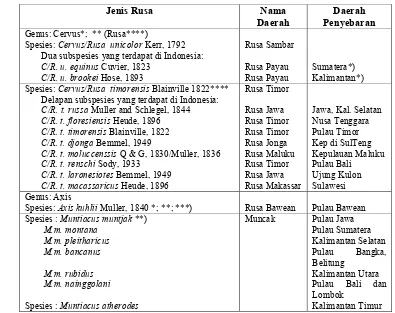

1 Spesies dan subspesies rusa di Indonesia... 8

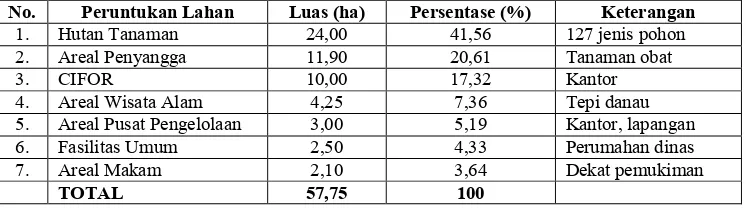

2 Luas masing-masing lokasi berdasarkan peruntukan lahan ...…………... 25

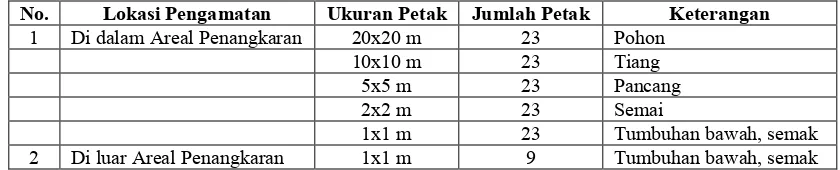

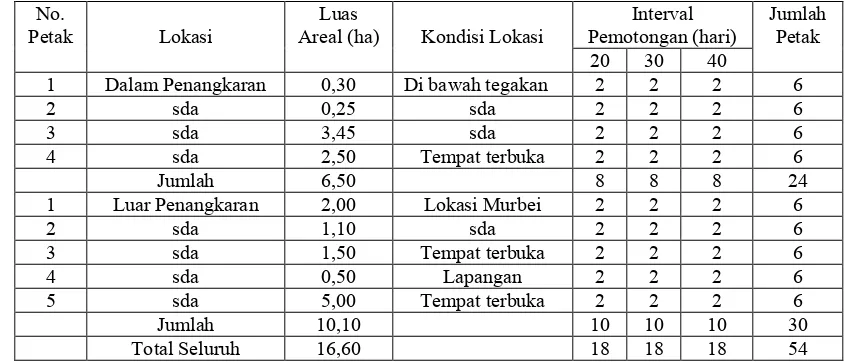

3 Jumlah petak pengamatan analisis vegetasi di HP Dramaga ……… 32

4 Lokasi dan kondisi areal pengamatan produktivitas hijauan pakan rusa di HP Dramaga ... 33

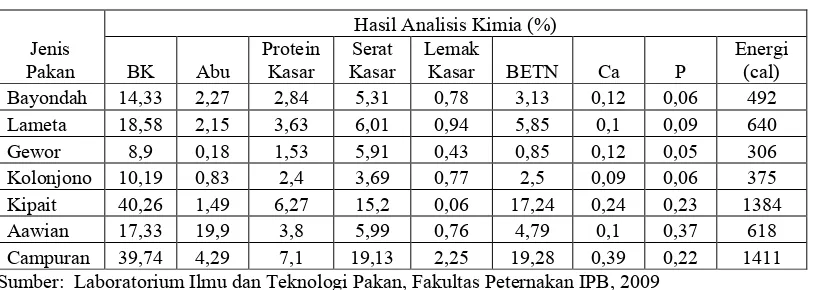

5 Kandungan nutrisi hijauan pakan rusa di HP Dramaga ... 35

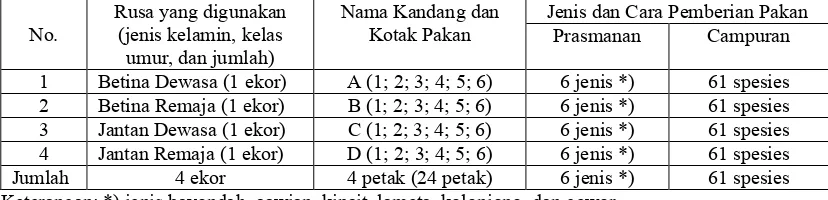

6 Jenis kelamin, dan ukuran kandang rusa yang digunakan dalam penelitian rusa timor di HP Dramaga ... 35

7 Rancangan penelitian konsumsi dan palatabilitas pakan rusa timor di HP Dramaga ... 38

8 Rataan Produktivitas hijauan pakan segar di HP Dramaga ... 42

9 Indeks Palatabilitas hijauan pakan rusa di HP Dramaga ... 48

10 Hasil perhitungan nilai gizi pakan rusa yang dikonsumsi berdasarkan bahan kering ... 49

11 Jenis mamalia yang terdapat di HP Dramaga ... 50

12 Jenis reptil di HP Dramaga ... 50

13 Hasil analisis komponen fisik lokasi penangkaran ... 52

14 Penataan zonasi dalam penangkaran ... ... 55

15 Jenis dan ukuran kandang yang terdapat dalam zona pembiakan ... 59

16 Jenis fasilitas dan ukuran perkantoran di HP Dramaga ... 63

17 Jenis dan ukuran fasilitas wisata alam ... 66

Halaman

1 Bagan alir desain penangkaran rusa timor berdasarkan analisis

komponen bio-ekologi dan fisik di HP Dramaga, Bogor ... 6

2 Lokasi pembangunan penangkaran rusa timor di HP Dramaga ... 26

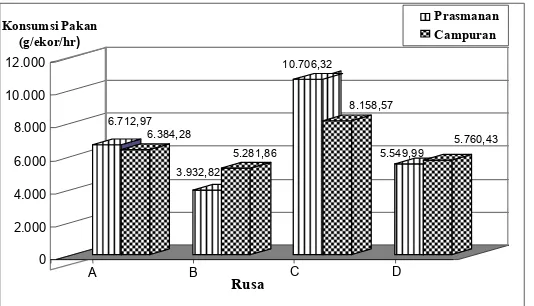

3 Konsumsi hijauan pakan rusa timor di penangkaran rusa ... 47

Halaman

1 Analisis tumbuhan bawah di dalam areal penangkaran

rusa timor di HP Dramaga ……... 83

2 Analisis vegetasi pada tingkat semai di HP Dramaga ... 85

3 Analisis vegetasi pada tingkat pancang di HP Dramaga ... 87

4 Analisis vegetasi pada tingkat tiang di HP Dramaga ... 88

5 Analisis vegetasi pada tingkat pohon di HP Dramaga ... 89

6 Analisis tumbuhan bawah di luar areal penangkaran rusa timor di HP Dramaga ... 91

7 Rata-rata kadar biomassa dan berat kering hijauan pakan Di HP Dramaga ... 93

8 Konsumsi hijauan pakan rusa timor di penangkaran... 94

9 Berat badan rusa timor yang diberi pakan campuran dan prasmanan di HP Dramaga ... 95

10 Jenis aves yang terdapat di HP Dramaga ………. 96

11 Kondisi awal Hutan Penelitian Dramaga ... 97

12 Tata letak masing-masing zona di dalam areal HP Dramaga ... 98

13 Lokasi pengembangan penangkaran rusa di HP Dramaga ... 99

14 Fasilitas di dalam zona pembiakan rusa dan perkantoran ... 100

15 Bangunan pengolahan limbah di HP Dramaga ... 101

16 Sketsa pagar luar dan dalam penangkaran ... 102

17 Tata letak fasilitas pada zona wisata alam di HP Dramaga ... 103

18 Biaya investasi, tetap dan variabel di penangkaran rusa timor HP Dramaga ...…... 104

19 Jenis penerimaan di penangkaran rusa di HP Dramaga ...……… 105

20 Rincian penerimaan usaha penangkaran rusa berdasarkan tingkat suku bunga 18% ……… 106

21 Analisis finansial berdasarkan suku bunga (10,20, 40%) ..………... 107

22 Hasil analisis finansial NPV, BCR, IRR usaha penangkaran rusa timor di HP Dramaga ... 109

23 Perkiraan produksi rusa timor di penangkaran HP Dramaga ... 110

1.1 Latar Belakang

Rusa timor (Rusa timorensis Blainville 1822) merupakan salah satu jenis satwa liar yang hidup tersebar pada beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sampai Kepulauan Nusa Tenggara. Namun keberadaan populasi rusa timor pada habitat alami semakin menurun sehingga di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999, jenis ini memiliki status konservasi yang tergolong langka. Penurunan populasi disebabkan rusa sering dijadikan sebagai target buruan, karena rusa memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Potensi ekonomi yang dimiliki rusa dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pemenuhan kesejahteraan manusia. Nilai ekonominya tidak hanya berasal dari hasil penjualan komoditas dan hasil ikutannya seperti daging, ranggah, velvet, kulit tetapi juga potensi intrinsik yang dimiliki seperti keunikan bentuk tubuh dan tingkah lakunya dapat memberikan kepuasan psikologis. Potensi ini dapat dikembangkan sebagai bagian dari jasa lingkungan yang memiliki nilai yang tinggi sebagai objek rekreasi. Sebagai satwa yang dilindungi, bentuk pengembangan pemanfaatan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan melalui penangkaran.

Rusa timor memiliki potensi tinggi untuk ditangkarkan karena relatif mudah beradaptasi dengan lingkungan dan mudah berkembangbiak di luar habitatnya sehingga mudah dikelola. Namun upaya penangkaran yang dilakukan di Indonesia baik oleh pemerintah, swasta, maupun secara pribadi, hasilnya belum optimal. Hal ini disebabkan pengetahuan dan keahlian tentang penangkaran rusa belum sepenuhnya dikuasai. Menangkarkan rusa tidak cukup dengan memberikan pakan dan menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan tetapi memerlukan teknik pengelolaan yang disertai dengan pengetahuan dan keahlian di bidang penangkaran, karena dengan pengelolaan yang berbeda akan memberikan pengaruh terhadap produksi, reproduksi, dan perilaku. Apabila pengetahuan dan keahlian tentang penangkaran kurang dipahami, akan menjadi hambatan bagi upaya penangkaran rusa dalam memperoleh hasil dan pemanfaatan yang optimal.

Salah satu kegiatan teknis yang harus dilakukan dalam merancang penangkaran rusa, adalah menata alokasi penggunaan ruang secara optimal untuk kebutuhan pengelolaannya baik secara teknis, bio-ekologis maupun fisik. Hal ini penting karena pada dasarnya setiap lokasi memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk itu diperlukan suatu desain yang optimal yang dirancang atas pertimbangan kesesuaian karakteristik komponen bio-ekologis dan fisik lokasi.

Pemahaman terhadap komponen bio-ekologis dapat memberikan gambaran kelayakan ekologis suatu kawasan untuk tujuan penangkaran, termasuk diantaranya pakan dan reproduksi sehingga dapat memprediksi faktor pertumbuhan populasi seperti angka kelahiran rusa. Oleh karena itu, daya dukung habitat yang optimal perlu dipertimbangkan agar rusa di penangkaran tetap bertambah secara bertahap dan signifikan.

Selain itu, kondisi lapangan dan faktor-faktor pendukung kegiatan penangkaran rusa perlu dipertimbangkan. Penataan ruang sangat menentukan keseimbangan antara komponen bio-ekologis dan fisik lokasi. Beberapa masalah yang sering terjadi adalah kondisi fisik lapangan kurang mendukung sehingga berpengaruh terhadap kondisi fisik bangunan. Kondisi fisik lapangan berkaitan erat dengan tapak yaitu bagian suatu areal atau lokasi atau lanskap di mana suatu kegiatan dilakukan atau suatu bangunan didirikan.

Hutan Penelitian (HP) Dramaga, Bogor merupakan salah satu asset penting sebagai sarana penelitian yang dikelola oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam (P3HKA) Bogor yang ditetapkan berdasarkan SK/Agraria No. 593/321/SK 437/Ditag/1987, seluas 57,75 ha dengan status lokasi Hak Guna Usaha. Sejak tahun 2008 di dalam areal tersebut telah dibangun dan dikembangkan Pusat Penangkaran Rusa Timor, dengan tujuan untuk dapat menyediakan bibit rusa bagi penangkar dan dapat dikembangkan sebagai objek wisata. Luas areal pengembangan penangkaran rusa timor yang dialokasikan sekitar ± 7,00 ha.

tapak secara tepat agar tujuan pengembangannya sebagai pusat penghasil bibit rusa dan wisata dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu penetapan tapak dalam penangkaran, perlu disesuaikan dengan peruntukan pembangunannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis kelayakan lokasi penangkaran rusa timor di Hutan Penelitian (HP) Dramaga ditinjau dari komponen bio-ekologi dan fisik lokasi.

2. Menganalisis desain penangkaran rusa timor di HP Dramaga sesuai bio-ekologi untuk perkembangbiakan dan pembesaran rusa.

3. Meningkatkan pemanfaatan HP Dramaga sebagai habitat rusa timor dan eko-wisata.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan acuan bagi pengelola penangkaran atau masyarakat yang berminat mengembangkan kegiatan penangkaran rusa timor secara efisien. Manfaat lainnya adalah sebagai acuan bagi masyarakat penangkar untuk mendesain lokasi, sarana dan prasarana penangkaran rusa timor sesuai kondisi bio-ekologi dan fisik lokasi.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pembangunan penangkaran rusa perlu memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan rusa sebagai unsur utama, fisik dan lingkungan lokasi di mana penangkaran tersebut berada. Beberapa aspek yang menjadi syarat utama di dalam pembangunan penangkaran rusa yakni bio-ekologi dan fisik lokasi.

saat panas, hujan, menghindari dari predator, tempat beristirahat, tempat berkembangbiak, dan sebagai tempat rusa jantan menggesekkan ranggah. Namun demikian, rusa juga membutuhkan padang rumput yang terbuka untuk melakukan aktivitas makan, bermain, berkubang dan berjemur. Komponen tersebut merupakan komponen bio-ekologi yang dibutuhkan oleh rusa untuk dapat hidup dan berkembangbiak dengan baik.

Selain itu, komponen fisik lokasi yang meliputi letak, luas, iklim, topografi, air, dan tanah merupakan komponen penting yang perlu dipertimbangkan dalam penangkaran rusa. Letak lokasi harus mudah ditempuh dan dijangkau oleh kendaraan roda dua dan roda empat baik pada musim panas maupun hujan. Di samping itu, HP Dramaga telah dikenal masyarakat umum sebagai tempat rekreasi, sehingga perlu diperhatikan hal-hal yang menunjang kegiatan tersebut termasuk lokasi dan aksesibilitas yang berkaitan dengan cara untuk mencapai lokasi, dan transportasi yang akan digunakan oleh pengguna.

Iklim berkaitan dengan curah hujan, temperatur dan kelembaban karena berpengaruh terhadap pertumbuhan jenis-jenis pakan, dan ketersediaan air dalam tanah. Pertumbuhan pakan tergantung pada ketersediaan air, sehingga perlu memperhatikan sumber dan produksi air. Selain digunakan sebagai penunjang pertumbuhan pakan, air juga digunakan oleh rusa untuk kebutuhan minum dan berkubang. Pembangunan penangkaran rusa perlu pula memperhatikan masalah tanah karena dapat menunjang pertumbuhan pakan. Tanah dapat menentukan zona peruntukan penangkaran rusa dengan memperhatikan kemiringan lahan.

alternatif yang paling layak untuk dikembangkan di HP Dramaga berdasarkan peruntukan, biaya, waktu, dan tenaga. Pembuatan desain penangkaran rusa timor dengan memperhatikan kondisi bio-ekologi dan fisik HP Dramaga, Bogor merupakan tahapan terakhir dari kegiatan dalam penelitian ini.

Gambar 1 Bagan alir penelitian desain penangkaran rusa timor berdasarkan analisis komponen bio-ekologi dan fisik di Hutan Penelitian Dramaga, Bogor.

Bio-ekologi rusa timor (perilaku, reproduksi, pakan,

habitat, vegetasi)

Desain Penangkaran Rusa Timor Berdasarkan Analisis Komponen Bio-ekologi dan Fisik di Hutan Penelitian

Dramaga, Bogor Desain Tapak (kebun hijauan

pakan, sarana prasarana)

Fisik lokasi

(letak, luas, iklim, topografi, air, tanah)

Memenuhi Syarat

Tidak

Persyaratan Desain Tapak (konstruksi, luas, bahan

yang digunakan, jenis hijauan pakan) Ya

Perbaikan Daya Dukung Tapak Lokasi

Penangkaran

Perancangan Tapak (zona, dan tata letak)

Analisis

Daya dukung Tapak Lokasi Penangkaran(kebun hijauan

2.1 Bio-ekologi Rusa Timor

Rusa timor merupakan salah satu dari empat spesies rusa asli Indonesia, yakni rusa sambar, rusa bawean, dan muncak. Rusa timor di Indonesia memiliki delapan sub spesies dengan pola penyebaran seperti terlihat pada Tabel 1.

Menurut Schroder (1976) yang dikutip oleh Semiadi dan Nugraha (2004) serta Garsetiasih dan Takandjandji (2006), rusa timor termasuk termasuk spesies Cervus timorensis. Namun dalam IUCN (2008) dikatakan, nama ilmiah rusa timor adalah Rusa timorensis Blainville, 1822. Sedangkan nama yang umum dikenal adalah rusa jawa atau rusa timor dengan nama ilmiah Cervus timorensis.

Morfologi rusa timor menurut Schroder (1976); Reyes (2002); Semiadi dan Nugraha (2004), mempunyai ukuran tubuh yang kecil, tungkai pendek, ekor panjang, dahi cekung, gigi seri relatif besar, dan bulu atau rambut berwarna coklat kekuning-kuningan. Rusa jantan memiliki ranggah yang relatif besar, ramping, panjang dan bercabang. Cabang yang pertama mengarah ke depan, cabang belakang kedua terletak pada satu garis dengan cabang belakang pertama, cabang belakang kedua lebih panjang dari cabang depan kedua, cabang belakang kedua kiri dan kanan terlihat sejajar. Berat badan rusa timor dapat mencapai 100 kg; 60 kg; 31,5–70,0 kg pada rusa jantan; 152 kg pada jantan dan betina 74 kg; 40–120 kg; dan 120 kg (Thohari et al. 1991, Jacoeb dan Wiryosuhanto 1994, Takandjandji dan Garsetiasih 2002, Reyes 2002, Semiadi dan Nugraha 2004 serta Illawara 2006).

rusa timor di Nusa Tenggara Timur yang dibawa oleh tentara dari Timor Timur pada tahun 1980-an (Semiadi 2006). Spesies dan sub spesies rusa yang menyebar di seluruh Indonesia, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Spesies dan subspesies rusa di Indonesia

Jenis Rusa Nama

Daerah

Daerah Penyebaran

Genus: Cervus*; ** (Rusa****)

Spesies: Cervus/Rusa unicolor Kerr, 1792 Dua subspesies yang terdapat di Indonesia: C/R. u. equinus Cuvier, 1823

C/R. u. brookei Hose, 1893

Rusa Sambar Rusa Payau Rusa Payau Sumatera*) Kalimantan*) Spesies: Cervus/Rusa timorensis Blainville 1822****

Delapan subspesies yang terdapat di Indonesia: C/R. t. russa Muller and Schlegel, 1844 C/R. t. floresiensis Heude, 1896 C/R. t. timorensis Blainville, 1822 C/R. t. djonga Bemmel, 1949

C/R. t. moluccenssis Q & G, 1830/Muller, 1836 C/R. t. renschi Sody, 1933

C/R. t. laronesiotesBemmel, 1949 C/R. t. macassaricus Heude, 1896

Rusa Timor Rusa Jawa Rusa Timor Rusa Timor Rusa Jonga Rusa Maluku Rusa Timor Rusa Jawa Rusa Makassar

Jawa, Kal. Selatan Nusa Tenggara Pulau Timor Kep di SulTeng Kepulauan Maluku Pulau Bali

Ujung Kulon Sulawesi Genus: Axis

Spesies: Axis kuhlii Muller, 1840 *; **; ***) Rusa Bawean Pulau Bawean Spesies : Muntiacus muntjak**)

M.m. montana M.m. pleitharicus M.m. bancanus M.m. rubidus M.m. nainggolani

Spesies : Muntiacus atherodes

Muncak Pulau Jawa Pulau Sumatera Kalimantan Selatan Pulau Bangka, Belitung

Kalimantan Utara Pulau Bali dan Lombok

Kalimantan Timur Sumber: *) Schroder (1976); **) Semiadi dan Nugraha (2004); ***) Semiadi (2006); ****) IUCN

(2008).

Riney (1982) mendeskripsikan habitat terbagi atas komponen pakan, perlindungan, dan faktor-faktor lingkungan (air, iklim, topografi, hidrologi, tanah) atau dapat dikatakan bahwa komponen habitat meliputi pakan, pelindung, air, dan ruang. Pakan merupakan komponen habitat yang paling nyata karena perkembangan populasi di alam maupun di penangkaran akan berhubungan erat dengan pakan yang berkualitas.

Daya dukung habitat merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengadaan pakan. Daya dukung adalah jumlah individu satwa dengan kualitas tertentu yang dapat didukung oleh habitat tanpa menimbulkan kerusakan terhadap sumberdaya habitat (Bailey 1984).

Habitat yang disukai rusa timor adalah hutan yang terbuka, padang rumput, savana, semak, bahkan sering dijumpai juga pada aliran sungai (sumber air) dan daerah yang berawa (Garsetiasih 1996). Apabila berada di padang rumput rusa termasuk grasser sedangkan pada areal semak dan hutan, rusa merupakan browser (Hoogerwerf 1970; Semiadi dan Nugraha 2004 serta IUCN 2008). Sebagai satwa herbivora, rusa timor mengkonsumsi berbagai jenis rumput, herba dan buah-buahan yang jatuh di permukaan tanah. Rusa timor di SM Pulau Menipo di NTT, memanfaatkan tegakan lontar dan hutan bakau sebagai tempat beristirahat (Sutrisno 1993).

Cover merupakan komponen habitat yang mampu memberikan perlindungan dari cuaca, predator atau kondisi yang lebih baik dan menguntungkan. Vegetasi merupakan cover penting dalam kehidupan satwa, karena bukan hanya pakan saja yang termasuk didalamnya tetapi perlindungan terhadap cuaca dan predator juga merupakan bagian dari fungsi vegetasi. Sedangkan air dibutuhkan oleh satwa untuk proses metabolisme dalam tubuh. Kebutuhan satwa akan air bervariasi tergantung kondisi habitat. Sedangkan ruang digunakan untuk mendapatkan pakan, pelindung, air dan tempat berkembangbiak. Luas ruangan dalam habitat tergantung pada besarnya jenis satwa.

Rusa timor lebih aktif pada waktu siang hari (diurnal) daripada malam hari (Thohari et al. 1991). Walaupun rusa timor bukan merupakan satwa yang aktif pada malam hari (nocturnal), namun rusa timor dapat berubah sifat menjadi nocturnal apabila kondisinya terganggu atau diperlukan untuk adaptasi. Oleh karena itu, rusa timor merupakan salah satu jenis rusa yang mudah bereproduksi karena mudah beradaptasi dengan lingkungan di luar habitat.

Perilaku makan pada rusa timor merupakan rangkaian dari gerakan yang dilakukan dalam hal mencari, memilih, mengambil dan memasukkan ke dalam mulut, mengunyah, menelan, serta pengunyahan dan penelanan kembali (ruminasi). Perilaku makan satwa dibagi dalam tiga bagian yaitu menjelajah (exploring), istirahat dan ruminasi (Sukriyadi 2006). Sedangkan menurut Semiadi (2006), aktivitas mencari makan pada satwa dikategorikan ke dalam tiga bagian yakni merumput (grazing), ruminasi (ruminating), dan istirahat (resting). Menurut Wodzicka-Tomaszewka et al. (1991), perilaku makan dalam hubungannya dengan penggunaan waktu tergantung pada spesies, status fisiologis, iklim, tipe pakan dan persediaannya.

Perilaku seksual dilakukan untuk meningkatkan populasi, dan dimulai dari awal sebelum perkawinan sampai perkawinan berakhir. Sebelum perkawinan aktual terjadi, rusa jantan melakukan penciuman pada betina yang sedang estrus, terutama pada urine yang dikeluarkan dan bagian vulva. Apabila terjadi respon dari betina, barulah terjadi kopulasi. Perkawinan pada rusa timor di penangkaran NTT berlangsung cepat, yakni ± 5 detik (Takandjandji dan Sinaga 1995).

Reproduksi merupakan kunci utama dalam penangkaran karena berhubungan erat dengan perkembangan populasi. Apabila reproduksi baik, populasi dan produksi dapat ditingkatkan dan pengaturan perkawinan dapat dilakukan dengan tepat sehingga populasi serta produktivitas menjadi lebih baik.

Rusa timor merupakan satwa yang perkawinannya bersifat poligamus yakni seekor pejantan dapat mengawini beberapa ekor betina dalam satu siklus perkawinan. Sub spesies ini mempunyai tingkat reproduksi tinggi dimana dengan pemeliharaan yang baik, persentase kelahiran anak yang dihasilkan berkisar antara 85-96,07% (Takandjandji dan Sinaga 1995; Semiadi dan Nugraha 2004).

Penangkaran rusa akan berhasil apabila pakan yang diberikan mempunyai kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang baik. Hal ini karena pakan berhubungan erat dengan perkembangbiakan rusa. Sebagai hewan ruminansia, rusa secara umum mengkonsumsi pakan yang terdiri dari rumput-rumputan, pucuk daun, tumbuhan muda dan konsentrat. Kualitas dan kuantitas pakan yang dibutuhkan bervariasi sesuai dengan jenis kelamin, umur, status fisiologis, dan musim.

2.2 Penangkaran Rusa Timor

Penangkaran adalah suatu kegiatan untuk mengembangbiakan satwaliar yang bertujuan untuk memperbanyak populasi dengan tetap mempertahankan kemurnian genetik sehingga kelestarian dan keberadaan jenis satwa dapat dipertahankan di habitat alamnya (Thohari et al. 1991). Penangkaran satwaliar merupakan salah satu program pelestarian dan pemanfaatan untuk tujuan konservasi dan ekonomi.

Pemanfaatan rusa sebagai jenis yang dilindungi telah dilakukan berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Bentuk pemanfaatannya dapat berupa pengkajian, penelitian dan pengembangan; penangkaran; perburuan; perdagangan; peragaan; pertukaran; dan pemeliharaan untuk kesenangan. Pengurusan ijin pemanfaatan diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Pemanfaatan dapat dilakukan oleh perorangan, badan hukum, koperasi, atau lembaga konservasi.

Pemanfaatan rusa sebagai jenis satwa yang memiliki nilai ekonomis, terutama dari jenis rusa timor, sudah banyak dilakukan melalui penangkaran di Indonesia. Penangkaran merupakan salah satu upaya konservasi jenis dan populasi, melalui pengembangbiakan dan pembesaran rusa dengan tetap memperhatikan kemurnian jenis sampai pada keturunan pertama (F1). Manfaat yang diperoleh, selain aspek konservasi adalah objek eko-wisata (keunikan dan keindahannya) dan objek berburu untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani serta hasil ikutan lainnya (keturunan ke-2/F2 dan seterusnya). Hasil penangkaran rusa juga memiliki prospek untuk dikembangkan dalam skala budidaya komersial, sehingga fungsi hutan sebagai sumber pangan dapat terpenuhi.

Sistem intensif atau terkurung adalah sistem pembiakan yang dilakukan dalam kandang terbatas dan seluruh kebutuhan hidup rusa termasuk kebutuhan ruangan, pakan, tempat berlindung, kesehatan, dan reproduksi diatur oleh manusia. Pakan diberikan dari luar areal penangkaran dengan cara pengaritan (cut and carry). Sistem ini disebut juga sebagai sistem farming,yang secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu sistem usaha tani yang dilakukan untuk memproduksi rusa dalam areal yang dikelilingi pagar. Sistem ini sering juga didefinisikan sebagai kegiatan memproduksi bibit rusa, kemudian melepaskan bibit ke areal yang lebih luas dan selanjutnya menangkap kembali hasilnya untuk dijual sebagai produk penangkaran.

Sistem semi terkurung atau semi intensif dilakukan dengan cara rusa dipelihara pada suatu areal yang luas dan dikelilingi pagar, dan dibiarkan merumput sendiri walaupun kadang-kadang pakan disuplai dari luar apabila pakan di dalam tidak mencukupi. Sistem ini disebut juga sebagai sistem mini ranching.

Sistem bebas adalah sistem penangkaran rusa yang dilakukan secara ekstensif dalam suatu areal yang luas dan berpagar. Rusa dibiarkan merumput secara alami tanpa ada campur tangan manusia kecuali mengontrol dan mengatur daya dukung (Sumanto 2006). Sistem ini biasa disebut dengan sistem ranching, tetapi ada juga yang menyebut sistem pembesaran. Pembesaran dalam hal ini berarti upaya pemeliharaan, pembesaran, dan penggemukkan rusa. Namun apapun sistem penangkaran yang dilakukan, semuanya tergantung pada ketersediaan biaya, luas lahan, tenaga kerja, jenis dan jumlah rusa yang ditangkar, dan tujuan penangkaran.

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penangkaran rusa timor, adalah bangunan (rumah jaga, pos jaga, gudang pakan dan alat), kandang sesuai status fisiologis (kandang kawin, bunting dan menyusui, anak jantan yang baru disapih, anak betina yang baru disapih, transit dan adaptasi, penelitian, dan kandang jepit), pagar (luar dan dalam), areal penanaman pakan, kelengkapan penangkaran (shelter, tempat makan, tempat minum, saluran air, menara air) dan jalan kontrol.

karantina, induk, pejantan, anakan, dan kandang terminal. Sarana pendukung yang perlu dibangun di dalam areal perkandangan adalah instalasi air, peneduh, pemagaran sepanjang batas kandang, serta jalur koridor yang menghubungkan kandang anak, induk dan pejantan.

Teknik penangkaran terdiri atas adaptasi, pengembangbiakan, seleksi bibit, kesehatan, pakan, dan paddock (Thohari et al. 1991). Sedangkan Semiadi dan Nugraha (2004) mengatakan, teknik penangkaran rusa dapat dilakukan dengan cara diikat seperti kambing, dikandangkan, atau dilepas di dalam pedok.

Reproduksi adalah suatu proses biologi yang terjadi antara jantan dan betina dengan tujuan untuk membentuk satu individu baru di dalam kehidupannya. Indikator yang digunakan untuk menilai reproduksi rusa adalah pengamatan lama dan siklus berahi, umur dewasa kelamin atau pubertas, perkawinan (umur, lama, frekuensi), umur dan periode kebuntingan, kelahiran (umur, interval, prosentase), prosentase kematian, dan lama menyusui. Apabila perkawinan dilakukan pada saat pubertas, induk akan sulit melahirkan bahkan anak yang dilahirkan cenderung lemah, kurang sehat, dan cenderung memiliki berat lahir yang rendah, pertumbuhan induk akan kerdil karena organ-organ reproduksi belum berkembang secara sempurna (Takandjandji dan Sutrisno 2006).

Hasil penelitian Takandjandji et al. (1998) pada rusa timor di penangkaran Oilsonbai, NTT melaporkan rata-rata lama berahi 2,2 hari dengan siklus 20,3 hari. Dewasa kelamin atau pubertas pada rusa jantan 8 bulan dan rusa betina 8,13 bulan. Umur perkawinan pertama pada rusa jantan 12,7 bulan dan pada betina 15,3 bulan. Umur kebuntingan pertama 17 bulan dengan lama bunting 8,4 bulan dan umur beranak pertama 25,5 bulan dengan jarak kelahiran pertama dan kedua 13,25 bulan. Lama menyusui 4 bulan dengan tingkat pertambahan anak rusa yang lahir per tahun 0,8 ekor dan ratio kelamin anak yang lahir antara jantan dan betina 1:1,3 ekor. Persentase kelahiran sebesar 96,07% dan tingkat kematian 17,25%.

2.3 Nilai Ekonomi

masyarakat karena mempunyai serat yang halus serta kandungan lemak dan kolesterol yang rendah, kadar protein daging rusa 21,1% dan kadar lemak 7% (Putri 2002) sedangkan kandungan kolesterol daging rusa sebesar 58 mg/100 gram (Semiadi dan Nugraha 2004). Kandungan gizi dalam daging rusa relatif lebih tinggi dan kolesterol lebih rendah dibandingkan dengan daging ternak konvensional lainnya. Harga daging rusa (venison) mahal dan paling banyak dicari orang karena 50–55% polyunsaturated (bukan lemak jenuh) (Anderson 1984; Semiadi 2006). Cita rasa daging rusa lebih enak dibandingkan dengan daging ternak yang biasa dikonsumsi karena seratnya halus, kandungan kolesterol rendah, lebih lezat, dan mudah dicerna. Oleh karena itu, masyarakat lebih suka mengkonsumsi daging rusa dibandingkan daging lainnya. Tingkat kesukaan masyarakat di Desa Api-api dan di daerah Balikpapan terhadap daging rusa sebesar 26% sedangkan daging sapi 62%. Oleh karena itu, masyarakat lebih senang mengkonsumsi daging rusa karena harganya lebih murah dibandingkan dengan daging sapi atau kambing (Ma’ruf et al. 2005). Berdasarkan selera atau keinginan pengunjung restoran di kota-kota besar, 84,2% pengunjung yang berkeinginan mencicipi menu hidangan rusa dan sebanyak 44,4% pernah menyantap sajian sate dan steakdaging rusa yang umumnya didatangkan dari luar negeri, seperti New Zealand (Mukhtar 1996).

Produk rusa selain daging, dapat dibedakan dalam empat kelompok yaitu kulit, jeroan, perhiasan, dan obat-obatan oriental. Kulit rusa merupakan bahan baku kerajinan kulit seperti dompet, jaket dan sepatu yang memiliki harga jual tinggi dibandingkan dengan kulit ternak lainnya karena sifatnya yang kuat dan lentur. Produk rusa berupa kulit diekspor ke Jerman dan diolah menjadi pakaian berkualitas tinggi seperti celana pendek (Ma’ruf et al. 2005).

Penggunaan produk ini sudah sejak 2000 tahun yang lalu, yang dikenal dengan nama Traditional Chinese Medicine(TCM). Menurut para tabib tersebut dalam beberapa tulisan bahwa kemanjuran mengkonsumsi velvet adalah dapat meningkatkan metabolisme tubuh, dan telah dibuktikan secara ilmiah.

Beberapa kemanjuran dari racikan velvet oleh para tabib dari Cina antara lain adalah memperlambat proses impotensi atau sebagai obat kuat dan mempercepat proses penghilangan keletihan (Semiadi dan Nugraha 2004). Velvet mengandung mineral, antara lain kalsium, kalium, magnesium, natrium, phosphor, cobalt, cuprum, ferrous, mangan, dan selenium sehingga kapsulnya dapat dipakai sebagai obat aprodhisica yaitu perangsang libido. Velvet di Cina digunakan sebagai tonik pasca melahirkan ((Takandjandji dan Handoko 2005). Ekstrak velvet digunakan sebagai obat peluntur yang disebut “pantokrin” dan telah dipasarkan secara bebas, di Cina dan Jepang.

Cara pengolahan velvet ada tiga macam, yaitu dalam bentuk keripik, tepung, dan cairan (Semiadi dan Nugraha 2004). Bentuk keripik dilakukan dengan cara mengiris tipis velvet seperti keripik singkong, kemudian dijemur sampai kering atau dikeringkan dalam oven, dan dikonsumsi. Bentuk tepung dilakukan dengan cara velvet diiris tipis, dikeringkan, ditumbuk hingga halus seperti tepung, diayak, kemudian dimasukkan dalam kapsul dan dikonsumsi. Jumlah tepung velvet dalam kapsul 250-350 gram/kapsul. Sedangkan bentuk cairan dilakukan dengan cara mengekstrak menggunakan alkohol. Hasil ekstraksi alkohol dalam bentuk cair di Jepang, disebut Pantocrin atau Rulondin dan di Rusia disebut Rantarin. Oleh karena manfaat velvet cukup tinggi, maka nilai jualnya ikut melambung tinggi terutama bagi para tabib yang berasal dari Cina. Harga jual velvet yang sudah dikeringkan dan dijadikan emping dapat mencapai US $ 120/kg (Garsetiasih dan Takandjandji 2006).

ranggah tua yang telah dijadikan hiasan pada beberapa kota seperti di Bogor, berkisar antara Rp.250.000-Rp.750.000,-.

Produk samping yang lain dari rusa yang dapat dimanfaatkan adalah ekor, taring termasuk mata dan gigi, urat daging atau otot, hati, jantung, ginjal, penis, lidah, kaki, dan darah. Testis, dan foetus rusa yang masih berada di dalam kandungan induknya dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan atau jamu. Penis rusa dapat merampingkan tubuh dari kelebihan lemak dan daging tetapi harus dengan tulang tempat melekatnya penis lengkap dengan testis dan rambutnya. Harga penis tergantung panjang dan kebekuannya. Sedang anak rusa (foetus) yang berasal dari rusa betina bunting, merupakan produk yang paling laku di pasaran walaupun sulit ditemukan. Foetus tersebut dimasukkan dalam botol dan foetus tersebut tidak boleh rusak atau bentuknya harus utuh. Harga foetustersebut cukup bagus di Jepang, terutama dari taxidermis (mengisi kulit binatang dengan kapas sehingga nampaknya seperti binatang hidup) untuk bantalan.

Kaki rusa dapat dijadikan tongkat bilyard. Jeroan seperti hati, lidah, dan jantung di Eropa dan Scandinavia diolah menjadi makanan khusus, tulang rusa dan bagian dari daging yang kurang disukai, termasuk leher, dan tulang iga dapat digunakan untuk soup dan gulai. Tulang rusa dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk fosfat (Hardjanto et al. 1991). Selanjutnya organ visceral (jeroan) rusa mempunyai prospek dalam bentuk soto babat yang memiliki nilai ekonomis tinggi (Ma’ruf et al.2005).

Taring lengkap dengan gigi dan mata rusa yang tidak berlubang, warna coklat dan yang berpasangan, harganya cukup tinggi, dimana dapat dibuat perhiasan seperti jepitan dasi, anting-anting, dan bross. Biasanya dibentuk seperti buah pohon oak yang dihiasi dengan daun oak lalu diikat dengan perak.

Ekor rusa dipercaya secara umum terutama bagi wanita Cina sebagai obat setelah melahirkan yang dapat merampingkan. Bagian yang paling berkhasiat dari ekor rusa terletak pada glandulanya yang berwarna hitam. Ekor dapat dibekukan, dikemas dan dijual dalam kemasan 2 ons dan 56 gram.

kantong polyethere. Kepala rusa termasuk bagian atas dari pedicle, dieksport dalam bentuk beku dari New Zealand.

2.4 Perencanaan Tapak

Peruntukan tapak, desain pembangunan lokasi, dan sarana prasarana dalam tapak merupakan hal yang diperlukan dalam pengembangan penangkaran rusa. Oleh karena itu, tahapan yang perlu dilakukan antara lain persiapan berupa pra konstruksi mencakup rancangan tapak (design engeneering), pembangunan konstruksi terdiri dari kegiatan penyiapan lahan atau lokasi, dan pembangunan sarana prasarana yang diperlukan dalam penangkaran rusa, dan operasi mencakup kegiatan pemeliharaan atau pembiakan rusa, serta pemanfaatan produk atau jasa. Kegiatan dalam tahap persiapan adalah kajian kelayakan lokasi, menentukan, merumuskan, dan membuat master plan serta management plan. Luaran yang dihasilkan adalah dokumen tentang rencana pengembangan dan pengelolaan penangkaran rusa yang akan dijadikan sebagai acuan sehingga rancangan yang sistematis dan strategis sangat diperlukan oleh setiap pengelola penangkaran. Luaran yang dihasilkan dari tahapan konstruksi adalah bentuk penangkaran rusa sedangkan luaran yang dihasilkan dari tahapan operasi adalah bibit rusa, produk rusa, dan objek wisata. Perencanaan penangkaran rusa memerlukan desain atau rancangan yang sistematik, efisien, dan efektif sehingga diperoleh penangkaran rusa yang berkualitas. Kegiatan perencanaan mencakup petunjuk prosedur untuk melaksanakan kegiatan, waktu, data dan informasi yang diperlukan, cara pengumpulan dan penganalisaan data, kebutuhan tenaga, biaya dan peralatan serta gambaran hasil yang diharapkan.

tapak, kemudian diikuti dengan imajinasi serta kepekaan terhadap implikasi-implikasi pada analisis tapak (Laurie 1990). Perencanaan tapak terbagi dalam tiga tingkatan, yakni perencanaan tata guna lahan, mencakup skala nasional, regional atau yang lebih luas; perencanaan tapak, mencakup skala wilayah yang lebih kecil dengan maksud untuk mengetahui kegunaan tapak secara fungsional; dan perancangan detail lanskap, mencakup kegiatan seleksi komponen, bahan dan jenis tanaman serta kombinasinya sebagai pemecahan masalah yang dihadapi untuk memenuhi kualitas tapak yang sesuai dengan fungsi kegunaan yang direncanakan.

Menurut Turner (1986), tujuan perencanaan tapak adalah untuk menyelamatkan dan memperbaiki lanskap secara kolektif, membantu mempertemukan berbagai penggunaan yang berkompetisi dan menggabungkan ke dalam suatu tapak tanpa tidak terjadi pengrusakan alam dan sumberdaya kultural. Perencanaan lanskap didasarkan pada prinsip mempertahankan atau menciptakan karakter tapak yang menyenangkan dengan semua elemen atau bagian tapak dalam suatu keselarasan (Simonds 1983). Dalam hal ini proses perencanaan tapak meliputi kegiatan inventarisasi, analisis, sintensis, dan master plan (Gold 1981). Akhir dari tahapan perencanaan adalah berupa konsep perencanaan tapak (site) yang didalamnya terdapat beberapa alternatif tata letak.

2.5 Perancangan Tapak

Perancangan tapak merupakan upaya pengaturan lahan secara kualitatif dan fungsional yang dicadangkan dalam perencanaan untuk beberapa tujuan sosial yang spesifik seperti perumahan, pendidikan, dan rekreasi. Menurut Thohari et al. (1991), perancangan tapak memerlukan beberapa informasi penting yang berhubungan dengan kegiatan penangkaran yang akan dilakukan, yakni kondisi tapak, perilaku, dan habitat rusa.

Penentuan tapak dapat dilakukan sebelum atau sesudah peruntukan tapak ditetapkan. Apabila penentuan tapak ditentukan sebelum peruntukan tapak ditetapkan, maka perlu penyesuaian antara peruntukan tapak dan kondisinya namun apabila penentuan tapak ditentukan sesudah peruntukan tapak ditetapkan, maka pemilihan alternatif tapak yang paling tepat.

Analisis studio dilakukan sebelum kegiatan survei lapangan, dengan maksud untuk efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Analisis studio memerlukan peta topografi, vegetasi, tata guna lahan, pengembangan wilayah, hidrologi, dan tanah. Peta memberikan informasi pendahuluan tentang kelerengan, jenis tanah, sumber air, penutupan vegetasi, dan aksesibilitas. Informasi tersebut dapat memberikan gambaran tentang faktor pendukung dan kendala bagi pengembangan selanjutnya, serta penentuan lokasi yang layak untuk berbagai peruntukan.

Pembuatan sketsa diperlukan untuk memahami keadaan lanskap pada lokasi penangkaran yang akan dikembangkan sehingga dapat menghemat waktu untuk kegiatan pengukuran di lapangan. Peta digunakan sebagai alat bantu dalam pembuatan sketsa. Hasil analisis studio dan pembuatan sketsa, akan diperoleh luas dan peruntukan yang layak sebagai alternatif pengembangan. Kegiatan survei lapangan meliputi persiapan bahan dan alat, pengumpulan data, dan pemahaman lanskap pada lokasi penangkaran rusa yang sesuai alternatif. Data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, kemudian ditentukan alternatif tapak yang paling sesuai dengan peruntukan, biaya, waktu serta tenaga.

setiap orang yang melihatnya. Pembuatan desain memiliki etika yang berkaitan erat dengan lingkungan sekitar. Perkembangan suatu pembangunan selalu diiringi dengan permasalahan ekologi lingkungan. Oleh karena itu, dalam dunia praktek desain, perlu memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Desain akan menjadi tidak bermakna dan berada dalam posisi yang sangat lemah apabila tidak ditunjang oleh lingkungan yang mendukung keberadaan desain. Terutama apabila desain tersebut memiliki pengaruh yang besar bagi keberadaan kehidupan lingkungan sekitar. Hal tersebut akan berpengaruh pada keberadaan tapak yang ditempati dan juga terhadap lingkungan sekitarnya. Suatu tapak dapat dinilai baik, apabila komposisi fisik (topografi, kemiringan) dapat menimbulkan kesan indah dan alamiah, serta penghuni tapak dan lingkungan sekitar dapat merasakan kenyamanan (Alinda 2008).

Desain penangkaran rusa akan mempengaruhi kehidupan rusa dalam suatu periode tertentu dan akan menjadi sebuah cerminan atau petunjuk teknis yang akan digunakan oleh orang banyak, sekarang, dan yang akan datang. Oleh karena itu, dalam pembuatan desain penangkaran harus memiliki daya kreasi yang tinggi, dan kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan. Setiap tapak yang terpilih, dibuat desain sesuai fungsi dari sarana prasarana yang diperlukan dengan mempertimbangkan luas tapak, sifat tanah, geologi, hidrologi, iklim, curah hujan, topografi, dan vegetasi terutama dalam menentukan kebutuhan ruang, tata letak, dan desain sarana prasarana (Hakim dan Utomo 2003).

untuk membawa pengunjung sedekat mungkin dengan satwa, kawasan yang peka harus dihindari, seperti kandang penelitian dan tempat melahirkan.

2.6 Analisis Tapak

Analisis tapak dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kondisi spesifik seperti kondisi vegetasi, tanah, geologi, air, dan ekologi sekeliling kawasan (Parker 1998).

Vegetasi berperan penting dalam mengendalikan air, erosi tanah, stabilitas kemiringan, mikro iklim, dan kebisingan. Vegetasi berpengaruh terhadap produktivitas tanah, kelerengan, erodibilitas (tingkat kemudahan terjadinya erosi), dan mikro iklim (Ndubisi 1997). Tipe, spesies, ukuran dan kepadatan vegetasi mempengaruhi perancangan. Oleh karena itu, kondisi vegetasi yang ada harus dikaji terutama jumlah spesies, ukuran, dan lokasi yang akan menunjukkan kekayaan alam kawasan (Austin 1984).

Formasi geologi dan jenis tanah sangat penting untuk menentukan perencanaan kawasan (Austin 1984) sehingga jenis tanah dan kedalaman tanah merupakan dasar yang perlu diperhatikan. Kesuburan tanah, pH, potensi erosi, kelerengan maksimum perlu juga diperhatikan (Parker 1998). Oleh karena itu, peranan formasi geologi amat penting dan berpengaruh terhadap keberadaan air tanah. Menurut Ndubisi (1997), geologi mempengaruhi ketersediaan air permukaan dan air tanah, produktivitas tanah, pemandangan, konstruksi perkerasan, bangunan ringan dan berat. Dalam merencanakan dan mengelola suatu lanskap alamiah, penting untuk menginvetarisasi kuantitas dan kualitas sumberdaya air atau yang tersedia di dalam kawasan. Hal ini penting karena hidrologi secara nyata sangat berpengaruh terhadap pengelolaan. Irigasi dapat memperbaiki vegetasi alam (Austin 1984).

Iklim sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan dan jumlah penutupan vegetasi kawasan. Iklim mempengaruhi bio-fisik dalam hal ketersedian air permukaan dan air tanah, produktivitas tanah, dan iklim mikro. Curah hujan dan hari hujan mempengaruhi arahan pemanfaatan lahan.

Analisis tapak merupakan suatu kegiatan perancangan yang berpusat pada kondisi-kondisi yang ada, dekat dan potensial dengan sekitar tapak. Menurut White (1985), peran utama dari analisis tapak dalam perancangan adalah memberikan informasi mengenai tapak sebelum memulai konsep-konsep perancangan sehingga pemikiran dini tentang suatu kegiatan dapat digabungkan dengan tanggapan-tanggapan yang berarti terhadap kondisi luar.

Analisis tapak dilakukan untuk menentukan kegunaan yang paling sesuai dan dilakukan di atas tapak (Laurie 1990). Dalam hal ini program yang timbul merupakan suatu cerminan langsung dari fasilitas dan potensi tapak dalam konteks regional, sosial dan ekologis yang merupakan himpunan informasi dan data yang diperoleh dari hasil survei. Program pengembangan suatu kegiatan didasarkan pada studi dari komponen penentu seperti kebutuhan dan ukuran tapak, tipe, bentuk bangunan, dan kontruksi tapak (Rubinstein 1969).

2.7 Zonasi

Berdasarkan perencanaan, perancangan, dan analisis tapak, perlu dibangun blok-blok yang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi tapak. Ditinjau dari aspek teknis penangkaran rusa, dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan faktor pembatas dan efisiensi pengelolaan, perlu dikembangkan beberapa zona penting di dalam areal penangkaran. Zona yang paling penting adalah zona pembiakan dan zona perkantoran. Zona perkantoran bertujuan sebagai pendukung atau penunjang dalam usaha penangkaran sedangkan zona pembiakan merupakan inti dari suatu kegiatan penangkaran. Untuk mencapai tujuan penetapan zona-zona tersebut, perlu dilakukan pembangunan sarana prasarana yang dapat mendukung kegiatan penangkaran yang tidak merubah bentang alam yang ada.

pakan, obat-obatan, dan alat), kelengkapan penangkaran (shelter, kolam, saluran air, menara air), dan jalan patroli. Selain dimanfaatkan sebagai areal penangkaran rusa timor, HP Dramaga juga dimanfaatkan sebagai tempat penelitian lainnya seperti uji introduksi beberapa jenis pohon, kegiatan pendidikan dan latihan (dendrologi, pemuliaan pohon, ekologi hutan, dan silvikultur), penelitian persuteraan alam (budidaya murbei dan ulat sutera), dan obyek wisata (danau Setu Gede). Diharapkan melalui hutan penelitian tersebut dapat dipelajari berbagai aspek penelitian sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan pengembangan IPTEK dan pembangunan kehutanan secara berkelanjutan.

2.8 Partisipasi Masyarakat

Kegiatan pembangunan dan atau pengelolaan dapat menimbulkan dampak sosial terhadap masyarakat di sekitar lokasi pembangunan atau lingkungan yang dikelola. Elemen-elemen sosial yang perlu dikaji meliputi demografi (kependudukan), ekonomi dan budaya untuk mengetahui dampak langsung terhadap komponen sosial.

Partisipasi masyarakat adalah suatu pemberdayaan masyarakat untuk menggerakkan kemampuannya menjadi pelaku, mengelola sumberdaya, membuat keputusan dan mengendalikan kegiatan yang mempengaruhi kehidupannya (Wells dan Brandon 1993). Jenis partisipasi masyarakat meliputi pengumpulan informasi, konsultasi, pengambilan keputusan, insiatif pelaksanaan dan evaluasi.

3.1 Letak dan Luas

Secara administrasi, HP Dramaga termasuk Desa Setu Gede dan Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lokasi HP Dramaga terletak pada ketinggian 244 m di atas permukaan laut. Secara geografis lokasi ini terletak pada 6033’8’’-6033’35’’ LS dan 106044’50’’-1060105’19’’ BT. Jarak dari Bogor ± 9,0 km ke arah Barat dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor selama ± 30 menit.

[image:42.612.134.507.331.435.2]Luas keseluruhan areal HP Dramaga sekitar 57,75 ha di mana sebagian besar (41,6%) merupakan hutan tanaman yang ditanam sejak tahun 1954 (Tabel 2). Tabel 2 Luas masing-masing lokasi berdasarkan peruntukan lahan

No. Peruntukan Lahan Luas (ha) Persentase (%) Keterangan

1. Hutan Tanaman 24,00 41,56 127 jenis pohon 2. Areal Penyangga 11,90 20,61 Tanaman obat 3. CIFOR 10,00 17,32 Kantor 4. Areal Wisata Alam 4,25 7,36 Tepi danau 5. Areal Pusat Pengelolaan 3,00 5,19 Kantor, lapangan 6. Fasilitas Umum 2,50 4,33 Perumahan dinas 7. Areal Makam 2,10 3,64 Dekat pemukiman

TOTAL 57,75 100

kebutuhan sehari-hari. Lokasi yang tersisa sekitar 2,10 ha digunakan untuk areal makam karena berdekatan dengan pemukiman penduduk. Namun dalam pengembangannya, dari luas areal wisata alam, fasilitas umum, dan sebagian kecil areal pengelolaan, digunakan sebagai lokasi penangkaran rusa seluas ± 7,0 ha (Gambar 2).

Gambar 2 Lokasi pembangunan penangkaran rusa timor di HP Dramaga, Bogor (Sumber: Setio 2008).

Fungsi HP Dramaga sejak ditetapkan adalah selain sebagai tempat penelitian, sumber plasma nutfah, sumber benih tanaman, juga sebagai sarana pendidikan dan latihan, dan tempat rekreasi. Sedangkan tujuan dari pengembangan penangkaran rusa timor di HP Dramaga adalah untuk membangun pusat teknologi penangkaran rusa, dan mengintegrasikan pemanfaatan hutan, satwaliar, serta potensi alam dalam pengembangan eko-widya wisata.

3.2 Kondisi Fisik

Berdasarkan hasil penelitian Parisy et al. (1999), lokasi HP Dramaga beriklim basah dengan tipe hujan A. Curah hujan rata-rata tahunan sebesar 3.940 mm dengan jenis tanah latosol coklat kemerahan yang pada lapisan bagian atas berwarna coklat tua kemerahan dan bagian dalam berwarna lebih cerah. Tanah bertekstur liat sampai berdebu, solum sangat dalam, dan drainase sedang dengan pH tanah 5,0-6,0. Topografi, datar sampai agak bergelombang dengan kelerengan 0-5%. Namun topografi pada areal penangkaran rusa, umumnya datar.

Setu Gede

3.3 Kondisi Biologi

Flora yang terdapat di HP Dramaga sebanyak 127 jenis tumbuhan, mencakup 88 marga dan 43 famili (Parisy et al. 1999). Jenis tumbuhan tersebut merupakan tanaman introduksi (42 jenis pohon) dan 88 jenis asli Indonesia (pohon 85 jenis, bambu satu jenis, rotan satu jenis, palmae satu jenis). Jenis tanaman introduksi terdiri dari jenis pohon berdaun jarum (Gymnospermae) tiga jenis dari marga pinus dan jenis daun lebar (Angiospermae) 39 jenis (34 marga, 18 famili) khusus marga khaya dan terminalia. Jenis pohon introduksi berasal dari negara beriklim tropis dan sub tropis.

Jenis tumbuhan bawah yang terdapat di bawah tegakan pohon pada HP Dramaga, terdiri dari jukut kakawatan (Cynodon dactylon), paku kawat (Lycopodium cernuum), kirinyuh (Eupatorium pallescens), paku areuy (Gleichenia linearis), dan harendong (Melastoma polyanthum).

Jenis fauna yang terdapat dalam HP Dramaga adalah ular tanah (Agkistrodon rhodostoma), tupai atau bajing (Lariscus sp), dan musang (Paradosurus hermaphroditus). Menurut Solihati (2007), jenis burung yang terdapat di HP Dramaga sebanyak 29 jenis terdiri dari 21 suku, dua jenis diantaranya merupakan burung endemik Pulau Jawa yakni Spizaetus bartelsidan Stachyris grammiceps.

3.4 Sarana dan Prasarana

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada lokasi penangkaran rusa timor yang terletak dalam

kawasan Hutan Penelitian (HP) Dramaga, Bogor milik Pusat Penelitian dan

Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam (P3HKA) yang dilakukan mulai bulan

Desember 2008 sampai dengan April 2009.

4.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta lokasi, kantong plastik,

tali raffia, kantong koran atau coklat, bahan pembuatan herbarium (alkohol, kertas

koran, label), buku panduan lapangan pengenalan burung, rusa timor (

Rusa

timorensis

Blainville 1822) sebanyak empat ekor terdiri atas satu ekor betina dewasa,

satu ekor betina remaja, satu ekor jantan dewasa, dan satu ekor jantan remaja, serta

hijauan pakan yang berada di sekitar HP Dramaga. Sedangkan alat yang digunakan

adalah kamera, meteran, gunting rumput, timbangan (timbangan duduk, timbangan

elektrik, timbangan rusa), oven, kompas,

Global Positioning System

(GPS), lux

meter, hygrometer, dan alat tulis menulis.

4.3 Jenis Data yang diukur

Data yang akan diamati dalam penelitian ini adalah bio-ekologi, dan fisik

lokasi. Bio-ekologi mencakup vegetasi (jenis pohon, jumlah individu, intensitas

cahaya, dan untuk jenis pohon diukur keliling batang), hijauan pakan baik rumput

maupun semak (jenis dan jumlah, biomassa, produktivitas, nilai gizi, konsumsi,

palatabilitas, daya dukung), inventarisasi jenis satwaliar (mamalia, aves dan reptil),

dan nilai ekonomi penangkaran rusa. Sedangkan fisik lokasi mencakup letak dan luas,

iklim dan curah hujan, topografi atau kelerengan, air, dan tanah (jenis, pH,

kedalaman, tektur tanah). Di samping itu, informasi dari masyarakat diperlukan

untuk mengetahui dampak dari kegiatan penangkaran rusa di HP Dramaga terhadap

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi studi literatur, wawancara,

dan pengamatan langsung di lapangan yang merupakan data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh melalui pengukuran dan pengamatan langsung di lapangan dan

data sekunder diperoleh melalui studi literatur, dan wawancara dengan masyarakat

untuk mengetahui persepsinya terhadap pembangunan penangkaran rusa.

Studi literatur bertujuan untuk memperoleh data dan informasi dari hasil

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bio-ekologi yang diarahkan pada aspek

teknis penangkaran. Informasi fisik lokasi lebih diarahkan pada karakteristik kawasan

dan sekitar. Data dan informasi dari kedua aspek tersebut umumnya merupakan data

sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan internet, dan merupakan

komponen penentu dalam pembuatan desain penangkaran rusa timor di HP Dramaga.

Pengamatan terhadap lokasi dan aksesibilitas dapat memberikan gambaran

tentang pelaksanaan pembangunan penangkaran rusa, jarak dari pusat kota, cara

untuk mencapai kawasan, dan ketinggian dari permukaan laut. Dari informasi

tersebut dapat diketahui karateristik lingkungan fisik seperti dataran rendah atau

tinggi. Data diperoleh dengan cara pengumpulan data yang berasal dari RTRW Desa

Situ Gede dan Desa Bubulak. Pengamatan dilakukan pula pada alat transportasi

untuk mengetahui jenis kendaraan umum yang digunakan untuk mencapai kawasan.

Iklim erat hubungannya dengan pertumbuhan dan jumlah penutupan vegetasi

dan hijauan pakan rusa. Iklim mempengaruhi bio-fisik dalam hal ketersedian air

permukaan dan air tanah, produktivitas tanah, iklim mikro sedangkan curah hujan dan

hari hujan mempengaruhi arahan pemanfaatan lahan. Pengumpulan data iklim

dilakukan untuk mengetahui rata-rata curah hujan (bulanan, dan harian), temperatur,

kelembaban, dan jumlah hari hujan yang digunakan untuk mengetahui tipe iklim,

kesesuaian vegetasi, kenyamanan pengunjung, serta pembangunan fasilitas. Sumber

data diperoleh dari data sekunder yang berasal dari Badan Meteorologi dan Geofisika

Jenis dan kedalaman tanah merupakan hal dasar yang perlu diperhatikan, selain

pH tanah, kesuburan tanah, potensi erosi, dan kelerengan. Jenis tanah sangat penting

untuk menentukan perencanaan tapak dan berpengaruh terhadap keberadaan air tanah

serta ketersediaan air permukaan dan air tanah, produktivitas tanah, pemandangan,

konstruksi perkerasan, bangunan ringan dan berat. Pengumpulan data tanah

dilakukan untuk mengetahui gambaran jenis dan kesuburan tanah kawasan setempat.

Penggunaan data dilakukan untuk usaha konservasi tanah dalam kaitannya sebagai

daerah resapan air, kepekaan terhadap erosi, dan usaha perbaikan tanah dalam untuk

kesesuaian vegetasi dan hijauan pakan rusa.

Topografi digunakan untuk mengetahui bentuk lahan kawasan secara makro dan

mikro. Secara makro digunakan untuk mengetahui kesesuaian lahan dalam arahan

pemanfaatan lahan, apakah termasuk kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan

budidaya tanaman tahunan dan budidaya tanaman semusim. Sumber data merupakan

data sekunder. Secara mikro, data topografi digunakan untuk mengetahui bentukan

lahan penangkaran rusa, elevasi dari permukaan laut, arah drainase atau sungai, dan

posisi danau atau setu. Data digunakan untuk penentuan tata ruang atau zonasi,

pencagaran tanah sesuai dengan kelas kemiringan lahan, dan aktivitas pengguna

(pengunjung dan pengelola). Air memberikan informasi tentang potensi sumber air

yang dapat ditemukan di kawasan tersebut seperti sungai, anak sungai, mata air, atau

danau. Data diperoleh dari data sekunder dan wawancara dengan masyarakat.

Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak

terstruktur atau tidak resmi (

informal interview

), dimana wawancara dilakukan

dengan cara bebas, santai, dan tanpa menggunakan kuesioner (Kountur 2007).

Wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi, aparat desa, dan sesepuh

dilakukan untuk mengetahui tata guna lahan pada areal HP Dramaga dalam

hubungannya dengan penggunaan tanah dalam kawasan penangkaran rusa.

Masyarakat merupakan orang yang terkena dampak langsung dengan adanya

pembangunan penangkaran rusa. Informasi yang akan digali adalah seberapa jauh

penangkaran rusa serta langkah-langkah yang akan ditempuh jika tidak ada solusi

dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Informan kunci dipilih berdasarkan

kompetensi masyarakat di dalam kawasan. Data yang diperoleh dari masyarakat

digunakan untuk pertimbangan dalam penentuan ruang atau zonasi penangkaran rusa

beserta areal untuk membangun berbagai fasilitas.

Wawancara diperlukan untuk mengetahui sejarah kawasan HP Dramaga untuk

menggambarkan kondisi umum penangkaran rusa, yang secara administratif termasuk

Desa Situ Gede dan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Bogor. Informasi

dari Desa yang diperlukan adalah luas lahan dan pemanfaatannya, jumlah penduduk,

mata pencaharian, mata pencaharian yang berkaitan dengan pertanian dan sarana dan

prasarana jalan. Selain wawancara, data yang digunakan adalah data sekunder yang

berasal dari hasil kajian IPB dan Badan Litbang Kehutanan yang digunakan sebagai

salah satu