AWAL RUSA TIMOR DI PENANGKARAN

HUTAN PENELITIAN DRAMAGA

ROZZA TRI KWATRINA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Penentuan Kuota Panenan dan Ukuran Populasi Awal Rusa Timor di Penangkaran Hutan Penelitian Dramaga adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Agustus 2009

ROZZA TRI KWATRINA. Determining of Harvest Quota and Initial Population Size of Rusa Deer on Captive Breeding at Dramaga Research Forest. Under supervised by YANTO SANTOSA and AGUS PRIYONO KARTONO.

Development Center of Deer Captive Breeding Technology at Dramaga Research Forest (DRF) is projected to be one of professional institution that produce deer offspring for conservation and commercial requirement. The objective of this research were to determine the harvest quota, initial harvest time, and initial population size of rusa deer on DRF, and to give the best alternative about deer captive breeding system. Data and information were collected by literature study and field observation during December 2008 until April 2009. The result revealed that minimal harvest quota for intensive system (IS), semi intensive (SS) system, and extensive system (ES) were 226, 33, and 16 individual/year respectively. Initial harvest timing was minimal 4 years after introducing of initial population size. Initial population size for IS, SS and ES on initial harvest timing 4 years were 376, 89, and 78 individual respectively. Semi intensive system (SS) was the best deer captive breeding system alternative for DRF based on feed plant available, harvest quota, population size, carrying capacity, and sensitivity analysis.

ROZZA TRI KWATRINA. Penentuan Kuota Panenan dan Ukuran Populasi Awal Rusa Timor di Penangkaran Hutan Penelitian Dramaga. Dibimbing oleh YANTO SANTOSA dan AGUS PRIYONO KARTONO.

Rusa timor (Rusa timorensis de Blainville, 1822) merupakan salah satu jenis rusa asli Indonesia yang jumlah populasinya cenderung semakin menurun di alam sebagai akibat dari perburuan secara ilegal untuk pemenuhan kebutuhan ekonomis. Tingginya kebutuhan akan rusa perlu diantisipasi dengan pemenuhan ketersediaan rusa dari penangkaran di dalam negeri. Oleh sebab itu Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam mengembangkan penangkaran rusa sebagai konservasi dan pemanfaatan jenis rusa timor secara lestari untuk tujuanrestocking ke habitat alam dan pemenuhan kebutuhan bibit rusa di unit-unit penangkaran rusa. Agar penangkaran dapat memanen sejumlah rusa setiap tahunnya, diperlukan perencanaan mengenai berapa jumlah rusa yang dapat dipanen, kapan dapat dipanen, dan sistem penangkaran apa yang sesuai untuk penangkaran yang berlokasi di Hutan Penelitian Dramaga Bogor ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menentukan kuota panenan, waktu awal pemanenan rusa timor, dan ukuran populasi awal rusa timor, (2) memberikan alternatif sistem pengelolaan penangkaran yang sesuai untuk penangkaran Hutan Penelitian Dramaga. Metode yang digunakan terdiri dari studi literatur dan pengumpulan data langsung di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kuota panenan minimal per tahun yang dapat ditetapkan berdasarkan sistem penangkaran adalah sebanyak 226 individu pada sistem intensif, 33 individu pada sistem semi intensif, dan 16 individu pada sistem ekstensif. Waktu awal pemanenan ditetapkan minimal empat (4) tahun setelah populasi awal tersedia berdasarkan target panenan berupa rusa timor keturunan kedua berumur minimal 15 bulan.

Ukuran populasi awal yang harus tersedia tergantung pada waktu awal pemanenan. Pada waktu awal pemanenan minimal empat tahun, ukuran populasi awal yang harus tersedia adalah 376 individu pada sistem intensif, 89 individu pada sistem semi intensif, dan 78 individu pada sistem ekstensif. Sistem penangkaran yang dipilih untuk penangkaran Hutan Penelitian Dramaga berdasarkan ketersediaan hijauan pakan, kuota panenan, ukuran populasi awal, luas areal, dan analisis sensitivitas adalah sistem semi intensif.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Institut Pertanian Bogor.

AWAL RUSA TIMOR DI PENANGKARAN HUTAN

PENELITIAN DRAMAGA

ROZZA TRI KWATRINA

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Mayor Konservasi Biodiversitas Tropika

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

POPULASI AWAL RUSA TIMOR DI

PENANGKARAN HUTAN PENELITIAN DRAMAGA Nama : Rozza Tri Kwatrina

NRP : E351070134

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA Dr. Ir. Agus Priyono Kartono, M.Si

Ketua Anggota

Diketahui

Koordinator Mayor Dekan Sekolah Pascasarjana Konservasi Biodiversitas Tropika

Dr. Ir. A. Machmud Thohari, DEA Prof.Dr.Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penelitian dan penyusunan tesis yang berjudul Penentuan Kuota Panenan dan Ukuran Populasi Awal di Penangkaran Hutan Penelitian Dramaga ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains dari Mayor Konservasi Biodiversitas Tropika, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada: (1) Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA. selaku Ketua Komisi Pembimbing atas kebesaran jiwanya mempercayakan penelitian ini pada penulis, serta pemikiran dan arahannya yang membuka wawasan dan pemahaman penulis, (2) Dr. Ir. Agus Priyono Kartono, MSi. selaku Anggota Komisi Pembimbing atas pemikiran, waktu dan kesabarannya membimbing penulis, (3) Dr. Ir. A. Machmud Thohari, DEA. atas kesediaannya selaku Penguji Luar Komisi, masukan serta koreksinya sehingga menjadikan tesis ini lebih baik.

Santiyo Wibowo, STP., dan anak-anak tersayang (Nurul Afiyah dan Alya Zahra Nazhifah) atas kasih sayang, doa, dan pengorbanannya. Kepada orangtua tercinta (Gafar BA & Djanewar), serta mertua tercinta (Sanly Surat & Ratna Komalasari) atas doa, motivasi, dan dukungannya. Kepada kakak-kakak (Ni Pi, Da Nang, Da At, beserta keluarga) atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan.

Akhirnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Kiranya Allah SWT Maha Sempurna membalas semua kebaikan dengan yang terbaik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, Agustus 2009

Penulis dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 3 April 1975 sebagai anak keempat dari pasangan Gafar BA dan Djanewar.

Penulis menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3/77 Bukit Tinggi pada tahun 1987, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 7 Bukit Tinggi, pada tahun 1990 dan SMA Negeri I Bukittinggi pada tahun 1993. Pada tahun 1993, penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Biologi Fakultas FMIPA, Universitas Andalas dan berhasil memperoleh gelar Sarjana pada tahun 1998.

Pada tahun 1999, penulis diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di Departemen Kehutanan. Pada tahun 2007, penulis mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Pascasarjana IPB pada Mayor Konservasi Biodiversitas Tropika.

i

2.1.2 Habitat, Penyebaran, dan Status... 6

2.1.3 Perilaku dan Reproduksi... 8

2.1.4 Nilai Ekonomi Rusa ... 9

2.2 Sistem Penangkaran Rusa ... 10

2.3 Analisis Populasi ... 11

2.3.1 Definisi dan Karakteristik Populasi... 11

2.3.2 Natalitas ... 12

2.3.3 Mortalitas ... 13

2.3.4 Model Pertumbuhan Populasi ... 14

2.4 Daya Dukung... 15

2.5 Pemanenan ... 16

2.6 AnalisisBreak Event Point ... 17

III. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN ... 19

3.1 Letak, Luas dan Status Hukum... 19

3.2 Iklim dan Topografi ... 19

3.3 Topografi dan Tanah... 20

3.4 Flora... 20

3.5 Fauna ... 21

3.6 Lokasi Penangkaran Hutan Penelitian Dramaga ... 21

ii

4.4.5 Produktivitas Hijauan Pakan ... 26

4.4.6 Tingkat Konsumsi Pakan ... 27

4.5 Analisis Data ... 28

4.5.1 Analisis Vegetasi Tumbuhan Bawah ... 28

4.5.2 Produktivitas dan Ketersediaan Hijauan Pakan ... 28

4.5.3 Tingkat Konsumsi Pakan Rusa ... 29

4.5.4 Daya Dukung habitat ... 29

4.5.5 Kuota Panenan ... 30

4.5.6 Ukuran Populasi Pada Saat Pemanenan ... 31

4.5.7 Ukuran Populasi Awal ... 31

4.5.8 Pendugaan Kebutuhan Areal Penangkaran ... 32

4.5.9 Analisis Pemilihan Sistem Penangkaran ... 33

4.5.10 Analisis Populasi pada Sistem Penangkaran Terpilih ... 33

V. HASIL DAN PEMBAHASAN... 34

5.1 Jumlah dan Jenis Tumbuhan Sumber Pakan ... 34

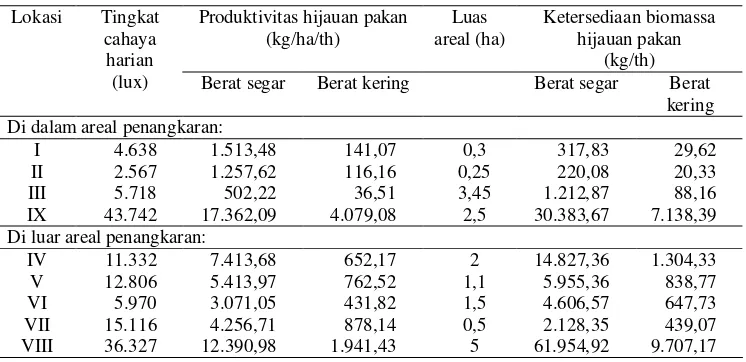

5.2 Produktivitas dan Ketersediaan Hijauan Pakan ... 38

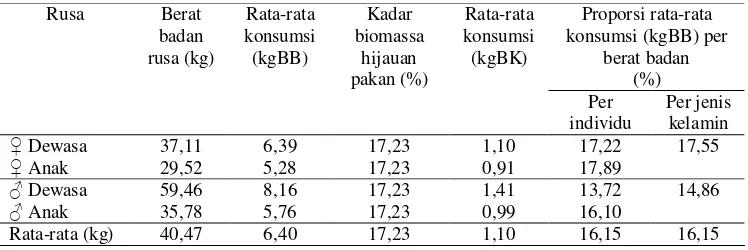

5.3 Tingkat Konsumsi Pakan ... 41

5.4 Daya Dukung Habitat ... ... 44

5.5 Analisis Populasi ... 45

5.5.1 Parameter Demografi ... 45

5.5.2 Kuota Panenan BerdasarkanBreak Even Point... 46

5.5.3 Ukuran Populasi ... 49

5.5.4 Sensitivitas Ukuran Populasi Awal Secara Ekologi dan Ekonomi ... 52

5.6 Luas Areal Penangkaran ... 54

5.7 Pemilihan Sistem Penangkaran ... 56

5.8 Spesifikasi dan Perkembangan Populasi Awal Pada Sistem Penangkaran Terpilih... 59

VI. KESIMPULAN DAN SARAN... 64

6.1 Kesimpulan ... 64

6.2 Saran ... 64

DAFTAR PUSTAKA ... 65

iii

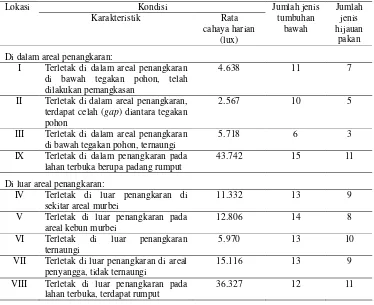

Halaman 1. Kondisi lokasi, vegetasi tumbuhan bawah dan hijauan pakan

di Hutan Penelitian Dramaga ... 35 2. Penyebaran jenis-jenis hijauan pakan pada setiap lokasi ... . 37 3. Produktivitas dan ketersediaan hijauan pakan rusa timor di

Hutan Penelitian Dramaga ... . 39 4. Rata-rata tingkat konsumsi pakan harian empat individu rusa

timor ... . 42 5. Parameter demografi populasi rusa timor pada beberapa lokasi.

penangkaran semi intensif di Jawa Barat ... . 45 6. Biaya tetap, biaya variabel, dan kuota panenan rusa timor

pada tiga sistem penangkaran ... . 48 7. Ukuran populasi awal berdasarkan waktu awal pemanenan ... . 52 8. Sensitivitas ukuran populasi awal secara

ekologis dan ekonomis ... . 53 9. Luas areal penangkaran berdasarkan ukuran populasi awal

iv

Halaman

1. Rusa timor jantan dan betina ... . 7

2. Peta Lokasi Hutan Penelitian Dramaga ... . 19

3. Plot pengamatan produktivitas hijauan pakan ... 26

4. Penimbangan rusa sebelum pengamatan konsumsi pakan ... 27

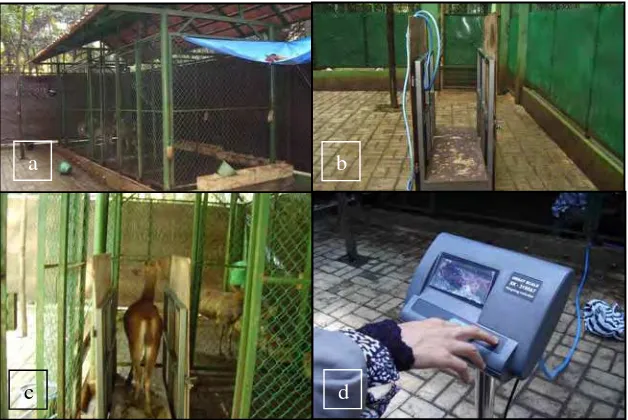

5. Kondisi beberapa lokasi tumbuhan bawah ... 34

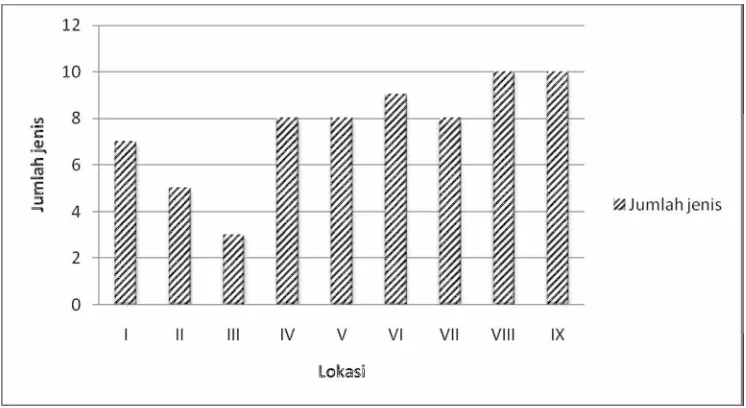

6. Jumlah jenis hijauan sumber pakan berdasarkan lokasi ... 36

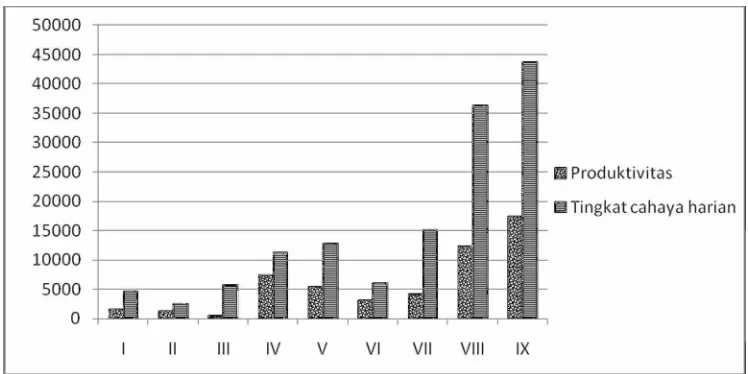

7. Perbandingan produktivitas hijauan pakan dengan tingkat cahaya harian ... 40

8. Kandang rusa dan tempat pakan pada pengamatan tingkat konsumsi di Hutan Penelitian Dramaga ... 43

9. Hubungan waktu awal pemanenan dengan ukuran populasi awal berdasarkan sistem penangkaran ... 51

v

Halaman 1. Intensitas cahaya harian pada lokasi pengamatan di Hutan

Penelitian Dramaga ... 72 2. Jenis-jenis tumbuhan bawah pada sembilan lokasi pengamatan

di Hutan Penelitian Dramaga ... 73 3. Indeks Nilai Penting vegetasi tumbuhan bawah di

Hutan Penelitian Dramaga ... 74 4. Data iklim areal Hutan Penelitian Dramaga dan sekitarnya ... 78 5. Data pengamatan tingkat konsumsi pakan ... 81 6. Biaya investasi pada sistem penangkaran intensif, semi intensif,

dan ekstensif ... 82 7. Biaya tetap pada sistem penangkaran intensif, semi

intensif, dan ekstensif ... 83 8. Biaya variabel pada sistem penangkaran intensif, semi

1.1 Latar Belakang

Rusa timor (Rusa timorensisde Blainville, 1822) merupakan salah satu jenis rusa asli Indonesia. IUCNRed List of Threatened Species tahun 2008 menyatakan bahwa jumlah populasi rusa timor di alam cenderung semakin menurun sekitar 10% dalam kurun waktu minimal lima belas tahun terakhir. Total populasi diperkirakan hanya 10.000 individu dewasa. Kondisi ini disebabkan berbagai hal yang salah satunya adalah perburuan secara ilegal pada habitat aslinya di alam untuk pemenuhan kebutuhan ekonomis (IUCN 2008).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam upaya konservasi dan pemanfaatan jenis rusa timor secara lestari adalah kegiatan penangkaran. Perkembangan penangkaran rusa di masa yang akan datang diperkirakan semakin besar. Hal ini didasarkan pada tingginya pemanfaatan terhadap rusa, terutama daging rusa, sebagai pemenuhan kebutuhan protein hewani. Tingkat konsumsi daging rusa oleh konsumen restoran di wilayah DKI Jakarta sebesar 84,21% (Suita & Mukhtar 2002). Selain itu, sebesar 60% dari penjual daging yang diwawancarai dalam penelitian Suita & Mukhtar (2002) menyatakan berminat menjual daging rusa. Namun demikian, walaupun permintaan dan minat cukup tinggi, sebagian besar daging rusa masih diimpor dari luar negeri karena terbatasnya ketersediaan rusa di dalam negeri. Oleh sebab itu, penyediaan bibit rusa timor di dalam negeri yang dikembangkan melalui unit-unit penangkaran menjadi sangat penting dilakukan.

Sesuai dengan salah satu tujuan pengelolaan satwaliar yaitu untuk konservasi dan pemanenan (Cauhgley 1977), maka pengelolaan populasi rusa timor di penangkaran Hutan Penelitian Dramaga perlu diarahkan untuk memperoleh panenan lestari. Banyaknya jumlah rusa yang dipanen setiap tahun merupakan kuota panenan yang mesti ditetapkan oleh pengelola dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap ketersediaan populasi rusa timor di alam maupun di unit-unit penangkaran.

Keberhasilan suatu pengelolaan sangat tergantung pada upaya pemanenan yang dilakukan dan waktu pemanenan (Xu et al. 2005), sehingga salah satu pertanyaan sulit yang harus dijawab oleh pengelola populasi satwaliar adalah berapa jumlah satwa yang harus dipanen dari populasi dalam setiap tahunnya (CCM 2008), dan kapan pemanenan dapat mulai dilakukan. Besarnya ukuran populasi yang awal yang harus disediakan dipengaruhi oleh waktu pemanenan, semakin lama jangka waktu pemanenan maka ukuran populasi awal yang harus disediakan menjadi lebih kecil. Oleh sebab itu, pertanyaan penting yang perlu dijawab untuk penangkaran Hutan Penelitian Dramaga adalah berapa kuota panenan yang dapat ditetapkan setiap tahunnya? kapan pemanenan sebaiknya dilakukan? dan berapa ukuran populasi awal yang harus tersedia agar kuota panenan dapat tercapai?.

penentuan kuota panenan dan ukuran populasi rusa di penangkaran, maka penelitian ini dilakukan.

Perbedaan sistem penangkaran dapat mempengaruhi kuota panenan dan ukuran populasi awal yang harus ditetapkan. Pada penelitian ini juga dilakukan analisis pemilihan sistem penangkaran yang sesuai untuk penangkaran Hutan Penelitian Dramaga, berdasarkan kuota panenan, ukuran populasi awal, dan luas areal penangkaran, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan penangkaran selanjutnya.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menentukan kuota panenan, waktu awal pemanenan, dan ukuran populasi awal rusa timor

2. Memberikan alternatif sistem pengelolaan penangkaran yang sesuai untuk penangkaran Hutan Penelitian Dramaga

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah memberikan panduan bagi pengelola atau pengusaha untuk menentukan kuota panenan dan waktu pemanenan, dan ukuran populasi awal, serta memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan populasi di penangkaran Hutan Penelitian Dramaga

1.4 Kerangka Pemikiran

memiliki target pemanenan tertentu dengan mempertimbangkan sejumlah biaya penyelenggaraan penangkaran, maka penentuan kuota panenan secara ekonomis perlu digunakan. Dalam hal ini, kuota panenan tidak ditetapkan berdasarkan ukuran populasi aktual yang tersedia, melainkan berdasarkan target pemanenan tertentu yang ingin dicapai oleh pengelola penangkaran dengan mempertimbangkan aspek ekonomi.

Analisis Break Even Point (BEP) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menetapkan kuota panenan secara ekonomis. Kuota panenan yang diperoleh dari perhitungan BEP ini merupakan kuota panenan minimal yang harus ditetapkan agar kegiatan penangkaran dapat terus terselenggara. Pada prinsipnya BEP diperhitungkan berdasarkan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap menggambarkan biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan penangkaran, sedangkan biaya variabel merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu individu rusa.

Kuota panenan yang telah ditetapkan hanya dapat dipanen apabila terpenuhinya ukuran populasi yang tersedia pada saat pemanenan, dan ukuran populasi awal saat kegiatan penangkaran dimulai. Besarnya nilai ukuran populasi awal tersebut sangat tergantung pada kuota panenan yang ditetapkan dan waktu pemanenan. Semakin besar kuota panenan yang ditetapkan, dan semakin singkat jangka waktu pemanenan maka semakin besar ukuran populasi awal yang harus tersedia. Selain itu, peubah-peubah parameter demografi seperti natalitas, mortalitas, laju pertumbuhan populasi, dan komposisi jenis kelamin, sangat mempengaruhi besarnya ukuran populasi awal yang akan ditetapkan.

manusia, maka komponen daya dukung habitat yang menentukan adalah kebutuhan terhadap ruang yang dapat diketahui melalui penghitungan kebutuhan areal penangkaran.

Akhirnya, aspek pemanenan yang mencakup kuota panenan dan waktu pemanenan tersebut menjadi tujuan dalam penelitian ini, untuk menjawab ukuran populasi awal yang harus tersedia dan sistem penangkaran yang sesuai untuk penangkaran Hutan Penelitian Dramaga.

1.5 Hipotesis

2.1 Rusa Timor

2.1.1 Taksonomi dan Morfologi

Rusa timor yang dikenal juga dengan nama rusa jawa, secara taksonomi termasuk dalam Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Sub Phyllum Vertebrata, Class Mamalia, Ordo Cetartiodactyla, Sub Ordo Ruminantia, Family Cervidae, Sub Family Cervinae, dan Genus Rusa. Nama ilmiah rusa timor adalah Rusa timorensis de Blainville, 1822. Namun demikian, nama rusa timor juga memiliki beberapa sinonim, yaitu:Cervus celebensis Rorig, 1896;Cervus hippelaphus G.Q. Cuvier, 1825; Cervus lepidus Sundevall, 1846; Cervus moluccensis Quoy & Gaimard, 1830; Cervus peronii Cuvier, 1825; Cervus russa Muller & Schlegel, 1845;Cervus tavistocki Lydekker, 1900; Cervus timorensis Blainville, 1822; dan Cervus tunjuc Horsfield, 1830 (IUCN 2008).

Secara morfologi rusa timor memiliki ukuran tubuh yang relatif lebih kecil dan kaki yang lebih pendek dibandingkan rusa sambar (Cervus unicolor) dan rusa bawean (Axis kuhlii). Warna bulu coklat abu-abu sampai coklat tua kemerahan dengan bagian bawah perut dan ekor berwarna lebih terang dibandingkan bagian punggung. Warna bulu ini tersebar merata pada seluruh tubuh dan tidak memiliki titik-titik (spot) pada tubuhnya. Ukuran tubuh jantan lebih besar dibandingkan betina. Panjang tubuh berkisar antara 130–210 cm, tinggi bahu 80–110 cm, berat 50–115 kg, dan panjang ekor 10 – 30 cm. Rusa jantan dewasa memiliki ranggah. Ranggah penuh mempunyai tiga ujung runcing dengan panjang rata-rata 80–90 cm (Schroder 1976, Drajat 2002, Worlddeer 2005).

2.1.2 Habitat, Penyebaran, dan Status

permukaan laut. Jika dibandingkan jenis rusa sambar, rusa timor juga memiliki adaptabilitas yang tinggi untuk hidup pada daerah yang kering. Hal ini disebabkan kebutuhan air pada rusa timor sangat rendah (Schroder 1976). Walaupun demikian rusa timor juga dapat hidup di daerah rawa (Worlddeer 2005).

Gambar 1 Rusa timor jantan (a) dan betina (b).

Rusa timor merupakan satwa asli Indonesia. Menurut Bemmel (1949) rusa timor berasal dari Jawa, Kepulauan Sunda Kecil dan Malaka. Namun demikian kalangan ahli lainnya menyatakan bahwa rusa timor hanya berasal dari Jawa dan Bali (IUCN 2008). Dalam perkembangannya, rusa timor menyebar luas sampai ke bagian timur wilayah Indonesia seiring dengan perpindahan manusia. Hal ini berbeda dengan jenis rusa sambar yang daerah penyebarannya hanya berada di bagian Barat wilayah Indonesia. Luasnya penyebaran rusa timor juga terlihat dari banyaknya sub spesies yang dimiliki, yakni 8 sub-spesies. Menurut Bemmel (1949), penamaan sub-spesies ini didasarkan atas daerah penyebarannya, yakni:

a. Cervus t. russa, terdapat di Jawa dan Kalimantan (S.E. Borneo). b. Cervus t. laronesiotes, terdapat di Pulau Peucang.

c. Cervus t. renschi,terdapat di Bali.

d. Cervus t. timorensis, terdapat di Timor, Roti, Semau, Pulau Kambing, Alor, Pantar, Pulau Rusa.

e. Cervus t. macassaricus, terdapat di Sulawesi, Banggai, Selayar. f. Cervus t. jonga,terdapat di Pulau Buton dan Pulau Muna.

g. Cervus t. moluccensis, terdapat di Ternate, Mareh, Moti, Halmahera, Bacan, Parapotan, Buru, Seram dan Ambon.

h. Cervus t. florensiensis,terdapat di Lombok, Sumbawa, Rinca, Komodo, Flores, Adonara, Solor dan Sumba.

Berdasarkan kategori IUCN Red List, sejak tahun 2008 rusa timor termasuk dalam kategori rentan (vulnerable). Sebelumnya rusa timor berstatus resiko rendah/kurang perhatian (lower risk/least concern) sejak tahun 1996. Perubahan status ini disebabkan total populasi asli rusa timor di daerah penyebaran aslinya diperkirakan kurang dari 10.000 individu dewasa, dengan perkiraan penurunan sekurangnya 10% selama tiga generasi sebagai akibat dari hilangnya habitat, degradasi habitat, dan perburuan (IUCN 2008).

Di Indonesia, rusa timor termasuk jenis yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Namun demikian, rusa dapat dimanfaatkan melalui penangkaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwaliar, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Selain itu di bidang peternakan, rusa telah menjadi salah satu satwa potensial untuk dikembangkan sebagai hewan ternak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002.

2.1.3 Perilaku dan Reproduksi

Rusa timor bersifat nokturnal, akan tetapi juga dapat mencari makan pada siang hari (Reyes 2002). Namun pendapat yang berbeda dinyatakan oleh Schroder (1976) bahwa rusa timor secara alamiah tidak bersifat nokturnal, tetapi dapat secara mudah berubah sifat menjadi nokturnal dan pergi ke wilayah terbuka pada siang hari. Rusa jantan dan betina biasanya hidup terpisah dalam kelompok tertentu, kecuali pada musim kawin. Selama musim kawin, rusa jantan menjadi lebih agresif dan menghiasi ranggahnya dengan dedaunan dan ranting untuk menarik perhatian betina dan mengintimidasi jantan lainnya (Reyes 2002). Rusa timor bersifat sosial, dan dapat dijumpai dalam kelompok kecil dengan jumlah individu mencapai 25 individu.

Aktivitas istirahat dilakukan pada pagi dan sore hari setelah aktivitas makan. Aktivitas lain terdiri dari aktivitas berjalan, memelihara diri, merawat anak, bercumbu, bertarung, berlari dan lainnya.

Rusa dapat hidup selama 15 – 20 tahun di alam maupun di penangkaran, dengan rata-rata 17,5 tahun. Usia dewasa kelamin rata-rata 21 bulan, walaupun juga ditemukan rusa dewasa kelamin pada usia lebih kurang 15 bulan. Umumnya rusa mengalami dewasa kelamin pada usia 15 – 18 bulan. Menurut Semiadi (2006) dewasa kelamin dipengaruhi oleh berat badan dan ketersediaan pakan.

Kelahiran pada rusa tropis terjadi sepanjang tahun. Sody (1940) menyatakan bahwa musim kelahiran pada rusa timor umumnya terjadi pada bulan April–Juni, sedangkan di Jawa pada bulan September, Flores pada bulan Maret serta Sulawesi pada Januari dan Agustus. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan dalam setiap kelahiran adalah satu. Rata-rata masa menyusui adalah 8 bulan atau 251 hari, rata-rata masa menyapih adalah 7 bulan atau 228 hari, walaupun demikian untuk wilayah timur Indonesia, masa sapih pada rusa timor adalah 4 – 7 bulan (Garsetiasih dan Takandjandji 2006, Reyes 2002).

Untuk di penangkaran di Indonesia, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa umur pubertas rusa timor adalah 8–8,1 bulan, siklus berahi 20 hari, lama berahi 2 hari, lama bunting 8,3 bulan, dan jumlah anak pada setiap kelahiran pada umumnya 1 ekor. Umur perkawinan pertama pada jantan adalah 11 – 12,67 bulan, dan 10 – 15,25 bulan pada betina. Namun demikian rusa timor sudah mampu kawin pertama kali umur 7 bulan. Umur kebuntingan pertama adalah 11 – 17 bulan, dan lama kebuntingan adalah 8,3 – 8,5 bulan. Umur melahirkan pertama adalah 20 – 25 bulan, dan interval kelahiran pertama dan kedua adalah 13,25 -13,75 bulan. Persentase kelahiran di Indonesia berkisar antara 45 – 75% (Semiadi 2006, Garsetiasih dan Takandjandji 2006, Takandjandjiet al. 1998).

2.1.4 Nilai Ekonomi Rusa

ekonomi tinggi, dan Republik Korea merupakan pasar utama penjualan velvet rusa secara internasional. Sedangkan New Zealand merupakan negara modern pertama penghasil velvet di dunia. Di Kanada, pada tahun 1997, pemanenan ranggah wapiti mencapai 50 ton dengan nilai total mencapai CDN$7,13 juta. Pada pasar lokal seperti di Vancouver, harga velvet tertinggi mencapai CDN$260/kg, dan terendah senilai CDN$45/kg. Sementara di Malaysia velvet dijual dengan harga RM 3.000/kg (Chardonnetet al. 2002, Semiadi 2002)

Daging merupakan produk yang paling populer dari satwaliar di seluruh dunia dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Harga jual karkas rusa fallow (Dama dama) di Amerika Serikat pada tahun 1997 adalah US$4,5/pound. Di Canada, harga jual daging untukvenison antara C$3,1 – C$3,6/pound. Sedangkan di Australia harga jual karkas rusa fallow mencapai A$2,24/kg, untuk daging rusa merah A$2,56/kg, dan rusa jawa A$2,12/kg. Untuk Selandia baru, harga jual karkas rusa merah mencapai antara NZ$3,32 hingga NZ$5,20/kg karkas (Semiadi 2002). Salah satu alasan pemilihan daging rusa, adalah karena rusa mampu mengkonversi 30 kilogram bahan kering menjadi 3 kilogram daging, sehingga rusa lebih efisien dibandingkan sapi dan domba. Daging rusa memiliki rasa yang khas dan rendah kalori, sehingga digunakan sebagai venison. Di Malaysia, harga daging rusa mencapai RM 30 perkilogram lebih tinggi dibandingkan daging sapi yang hanya RM 10 perkilogram (Drajat 2002, Semiadi 2002). Untuk Indonesia harga daging rusa bervariasi pada kisaran Rp. 250.000,- perkilogram.

Untuk ranggah, hasil penelitian Garsetiasih (2000) menunjukkan bahwa harga tanduk rusa tua dalam bentuk hiasan di beberapa tempat di Bogor memiliki harga Rp. 250.000,- sampai Rp. 750.000,-. Sedangkan untuk satwa hidup memiliki nilai jual bervariasi mulai dari Rp. 3.500.000,- sampai Rp.

15.000.000,-2.2 Sistem Penangkaran Rusa

Pengelolaan secara ekstensif berimplikasi terhadap luasnya areal dan umumnya tenaga dan biaya yang dibutuhkan perhektarnya relatif rendah. Sebaliknya pada pengelolaan intensif dibutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk setiap hektar areal. Beberapa tindakan pengelolaan yang termasuk ke dalam pengelolaan ekstensif diantaranya adalah pembakaran terkendali, pengendalian semak belukar, dan seleksi tumbuhan sumber pakan. Sedangkan pengelolaan intensif diantaranya adalah pemberian pakan oleh pengelola secara cut and carry, membangun kebun pakan, membangun kandang, sumber air, peneduh (cover). Pengelolaan reproduksi secara non alami juga dapat digolongkan pada pengelolaan secara intensif (SRNF 2008).

Di beberapa negara, pengelolaan ekstensif lebih penting dan efektif dibandingkan sistem intensif. Namun pada beberapa situasi, pengelolaan secara intensif digabungkan dengan pengelolaan ekstensif untuk mencapai pengelolaan yang lebih efektif dalam mengatasi beberapa faktor pembatas.

Konsep pengelolaan intensif dan ekstensif tersebut di Indonesia diadaptasi ke dalam sistem penangkaran secara intensif dan ekstensif. Penggabungan kedua konsep tersebut melahirkan sistem semi intensif yang banyak diterapkan pada berbagai penangkaran di Indonesia. Sistem-sistem penangkaran tersebut diterapkan dalam beberapa bentuk pemeliharaan. Semiadi dan Nugraha (2004) mengelompokkan ke dalam bentuk pemeliharaan, yaitu diikat, dikandangkan, dan dilepas di padang umbaran yang disebut pedok (paddock). Bentuk pemeliharaan diikat dan dikandangkan dapat dikategorikan sebagai sistem pemeliharaan intensif, sedangkan penggembalaan di padang umbaran dapat tergolong pada sistem ekstensif atau semi intensif tergantung pada tingkat campur tangan manusia dalam pengelolaan habitat, populasi, dan reproduksi satwa.

2.3 Analisis Populasi

2.3.1 Definisi dan Karakteristik Populasi

tergolong dalam satu spesies atau kelompok lain yang dapat melangsungkan interaksi genetik dengan jenis yang bersangkutan dan pada suatu waktu tertentu menghuni suatu wilayah atau tata ruang tertentu.

Krebs (1978) menyatakan unsur utama dari populasi adalah individu organisme yang memiliki potensi untuk berkembang-biak. Populasi tersebut dapat dibagi ke dalam sejumlah deme atau populasi lokal yang merupakan kelompok organisme yang mampu berkembang-biak, yang merupakan unit kolektif terkecil dari sebuah populasi tumbuhan atau satwa. Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Tarumingkeng (1992) yang menyatakan bahwa deme adalah populasi setempat yang merupakan sekelompok individu dimana setiap pasangan (jantan dan betina) dalam kelompok itu memiliki peluang yang sama untuk kawin (memiliki satugene pool).

Populasi memiliki beragam karakteristik kelompok, yang secara pengukuran statistik tidak dapat diterapkan secara individual. Karakteristik dasar dari populasi adalah ukuran atau kepadatannya (densitas). Densitas atau disebut juga kepadatan populasi adalah besaran populasi dalam suatu unit ruang yang umumnya dinyatakan sebagai jumlah individu dalam satu unit luas atau volume. Ukuran populasi atau kepadatan ini dipengaruhi oleh empat parameter populasi yang dikenal sebagai parameter populasi primer, yaitu natalitas, mortalitas, imigrasi, dan emigrasi. Selain itu, terdapat parameter populasi sekunder yang terdiri dari distribusi umur, komposisi genetik, dan pola sebaran ruang (Krebs 1978, Alikodra 2002).

2.3.2 Natalitas

Angka kelahiran terdiri dari angka kelahiran kasar, yaitu angka perbandingan antara jumlah individu yang dilahirkan dengan seluruh anggota populasi dalam suatu periode waktu; dan angka kelahiran spesifik, yaitu angka perbandingan antara jumlah individu yang dilahirkan pada kelas umur tertentu dengan jumlah induk yang melahirkan yang termasuk ke dalam klas umur tertentu selama periode waktu. Natalitas atau angka kelahiran tersebut ditentukan oleh faktor-faktor: (1) perbandingan komposisi kelamin dan kebiasaan kawin, (2) umur tertua dimana individu masih mampu untuk berkembangbiak (maximum breeding age), (3) umur termuda dimana individu mulai mampu untuk berkembangbiak (minimum breeding age), (4) jumlah anak yang dapat diturunkan oleh setiap individu betina dalam setiap kelahiran (fecundity), (5) jumlah melahirkan anak per tahun (fertility), dan (6) kepadatan populasi (Alikodra 2002).

2.3.3 Mortalitas

2.3.4 Model Pertumbuhan Populasi

Ukuran dan kepadatan populasi dapat bertambah, tetap, atau berkurang. Besarnya penambahan atau pengurangan ukuran atau kepadatan populasi tersebut dapat dinyatakan dengan laju pertumbuhan populasi. Dalam pertumbuhan populasi, laju petumbuhan pada awalnya rendah kemudian mencapai maksimal dan akhirnya menurun sampai akhirnya mencapai nol pada kondisi dimana jumlah individu sama dengan daya dukung lingkungannya (Krebs, 1978) Laju pertumbuhan populasi dapat disebabkan oleh faktor internal (genetik), eksternal (lingkungan), atau interaksi keduanya.

Pertumbuhan populasi dapat dinyatakan dalam suatu model pertumbuhan populasi. Dikenal ada dua model pertumbuhan populasi, yaitu model pertumbuhan eksponensial dan model pertumbuhan logistik. Model pertumbuhan eksponensial terjadi pada populasi yang tidak dibatasi oleh keadaan lingkungan. Pada kondisi ideal dan tidak ada faktor penghambat (fisik maupun biotik), maka populasi akan berkembang terus dan tumbuh secara maksimum. Hal ini menunjukkan bahwa populasi tumbuh dalam keadaan lingkungan yang tidak membatasi pertumbuhannya.

Keterangan:

Nt = ukuran populasi pada waktu ke-t N0 = ukuran populasi awal

K = kapasitas daya dukung lingkungan r = laju pertumbuhan

t = waktu ke-t

e = bilangan euler (e = 2,718281…)

Menurut Tarumingkeng (1992), model logistik dibangun berdasarkan asumsi-asumsi: (1) populasi akan mencapai keseimbangan dengan lingkungan sehingga memiliki sebaran umur stabil (stable age distribution), (2) populasi memiliki laju pertumbuhan yang secara berangsur-angsur menurun secara tetap dengan konstanta r, (3) pengaruh r terhadap peningkatan kerapatan karena bertumbuhnya populasi merupakan respon yang instantaneous atau seketika itu juga dan tidak terpaut penundaan atau senjang waktu (time lag), (4) sepanjang waktu pertumbuhan keadaan lingkungan tidak berubah, (5) pengaruh kerapatan adalah sama untuk semua tingkat umur populasi, dan (6) peluang untuk berkembangbiak tidak dipengaruhi oleh kerapatan.

2.4 Daya Dukung

rumput dapat dilakukan dengan cara pemotongan hijauan pada suatu luasan sampel savanal, menimbang dan dihitung produksi per unit luas per unit waktu.

Beberapa ahli membagi daya dukung atas dua kategori yaitu daya dukung ekologis dan daya dukung ekonomis. Daya dukung ekologis adalah kepadatan maksimum satwa yang masih dapat hidup secara lestari tanpa pemanenan dan rekayasa terhadap vegetasi, sedangkan daya dukung ekonomis adalah kepadatan satwa yang memungkinkan pemanenan maksimal secara lestari dan selalu lebih rendah dari daya dukung ekologis (Caughley 1976). Daya dukung ekologis terdiri dari tingkat kepadatan subsisten, tingkat kepadatan toleran, dan tingkat kepadatan aman. Sedangkan daya dukung ekonomis terdiri dari tingkat kepadatan pemanenan maksimum, dan tingkat kepadatan yang dampaknya minimum terhadap satwa lain dan habitatnya.

2.5 Pemanenan

Pemanenan merupakan salah satu komponen penting dalam program pengelolaan populasi satwa khususnya yang bernilai ekonomis, seperti rusa. Pengelolaan akan sangat menentukan tujuan dan target yang akan dicapai dalam pemanenan (Evans et al. 1999). Prinsip pemanenan dalam pengelolaan populasi adalah menyediakan panenan lestari, yaitu sejumlah hasil yang dapat diambil dari tahun ketahun tanpa menyebabkan penurunan populasi. Jumlah panen lestari tertinggi yang mungkin diperoleh disebut sebagai panen lestari maksimum (maximum sustainable yield), sedangkan panen lestari yang dapat diperoleh tanpa menyebabkan kerusakan disebut dengan panen lestari optimum (optimum sustainable yield) (Caughley 1977).

populasi yang dapat disusun berdasarkan respon pertumbuhan populasi terhadap berbagai macam ukuran populasi dan kondisi produktifitas habitat (Adams 1971, Anderson 1971).

2.6 AnalisisBreak Even Point

Analisis Break Even Point (BEP) merupakan sebuah teknik yang telah digunakan secara luas oleh manajemen produksi dan manajemen akuntan. Tujuan dari analisis BEP adalah untuk menentukan jumlah pulang pokok (breakeven quantity) dari suatu produk dengan mempelajari hubungan diantara struktur biaya perusahaan, volume output, dan keuntungan (Martinet al. 1991). Jumlah pulang pokok yang ditentukan sebagai BEP adalah sejumlah unit yang harus terjual dalam upaya menghasilkan keuntungan sebesar nol tetapi akan menutupi biaya-biaya yang berhubungan, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Dengan demikian prinsip dasar BEP adalah total penerimaan sama dengan total pengeluaran. BEP dapat dinyatakan dalam unit atau harga (FeedBurner 2008, Homeet al. 1995).

Analisis BEP berdasarkan pada pengelompokan biaya produksi atas biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak bervariasi berdasarkan volume penjualan atau jumlah dari perubahan output. Biaya tetap bersifat independen terhadap kuantitas produk yang dihasilkan dan seimbang terhadap sejumlah harga yang tetap. Biaya variabel atau biaya langsung adalah biaya yang tetap per unit output tetapi berubah secara keseluruhan jika output berubah. Total biaya variabel diperhitung berdasarkan biaya variabel per unit dan mengalikannya dengan jumlah produksi dan penjualan (Martin et al. 1991).

3.1 Letak, Luas dan Status Hukum

Dramaga yang dikelola oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehutanan, merupakan salah satu dari 13 dalam lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Secara administratif pemerintahan, Dramaga termasuk ke dalam wilayah Desa Situ Gede dan Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Secara geografis, Hutan Penelitian Dramaga terletak pada posisi antara 6o32’59,04”–6o33’13,98” LS dan 106o44’0,06”–106o44’59,64” BT. Berdasarkan ketinggian tempat, areal Dramaga terletak pada ketinggian 244 m di atas permukaan laut dengan luas keseluruhan adalah 57,75 ha. Sekitar 10 ha dari luasan tersebut, digunakan oleh CIFOR (Center for International Forestry Research). Status hukum Dramaga adalah milik Departemen Kehutanan Republik Indonesia c.q. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (IPB & Dephut 1999).

Gambar 2 Peta Lokasi Dramaga. 3.2 Iklim dan Topografi

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, tipe curah hujan di wilayah Hutan Penelitian Dramaga termasuk ke dalam tipe A dan tidak memiliki bulan kering. Berdasarkan data Stasiun Klimatologi Kls I Dramaga tahun 2005 sampai dengan 2007, suhu rata-rata tertinggi jatuh pada bulan Oktober sebesar

Setu Gede

HP Darmaga CIFOR Penangkaran

26,23oC dan terendah pada bulan Februari sebesar 25,33oC. Kelembaban relatif rata-rata tertinggi jatuh pada bulan Februari sebesar 89,33% dan terendah pada bulan September sebesar 77% . Curah hujan tertinggi jatuh pada bulan Februari sebesar 364 mm dan terendah pada bulan Agustus sebesar 71,5 mm, sedangkan curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2383,5 mm.

3.3 Topografi dan Tanah

Bentuk wilayah datar sampai agak berombak dengan kelerengan 0–6% dan berada pada ketinggian 244 m di atas permukaan laut. Tanah di areal Hutan Penelitian Dramaga termasuk latosol coklat kemerahan. Bahan induknya tuf volkan intermedier yang dicirikan oleh lapisan setebal ± 17 cm, berwarna kuning kemerahan (7,5 YR 6/8, lembab) pada kedalaman 150 – 167 cm. Di bawah lapisan ini terdapat lapisan lain yang warna dan teksturnya hampir sama dengan tanah di atas lapisan induk.

Tanah latosol pada lapisan atas berwarna coklat tua kemerahan (5 YR 3/3, lembab) dan berangsur-angsur lebih cerah pada lapisan dalam (5 YR ¾, lembab). Tekstur liat sampai liat berdebu (halus), struktur gumpal sampai remah, konsistensi gembur, liat, plastis. Solum dangat dalam, batas lapisan umumnya baur, drainase sedang sampai baik dan air tanahnya dalam (8 – 12 m).

Reaksi tanah masam sampai sedang (pH 5,0 – 6,0), kadar C organik dan N sedang pada lapisan atas, rendah sampai sedang pada lapisan bawah, kadar P2O5 tinggi sekali, sedangkan K2O sangat rendah di semua lapisan. Kejenuhan basa rendah dan permeabilitas sedang, yaitu 4,31 cm/jam pada lapisan atas dan 0,22 cm/jam pada lapisan bawah (IPB & Dephut 1999).

3.4 Flora

berasal dari negara beriklim tropis dan subtropis. Jenis tanaman asing terdiri dari kelompok daun jarum (Gymnospermae) dan kelompok daun lebar (Angiospermae). Jenis yang dominan dari kedua kelompok ini adalahPinus spp, Khaya, danTerminalia. Untuk jenis tanaman asli Indonesia, pada kelompok daun jarum (Gymnospermae) terdiri dari marga Agathis, Pinus dan Podocarpus. Sedangkan pada kelompok daun lebar ((Angiospermae) terdiri dari Shorea, Eugenia, Diptecarpus, dan Hopea.

Tumbuhan bawah di Hutan Penelitian Dramaga terdiri dari jenis jukut kakawatan (Cynodon dactylon), paku kawat (Lycopodium cernuum), kirinyuh (Eupatorium pallescens), paku areuy (Gleichenia linearis), dan harendong (Melastoma polyanhum) (IPB & Dephut 1999).

3.5 Fauna

Jenis-jenis fauna utama yang ditemukan di Hutan Penelitian Dramaga diantaranya, ular tanah (Agkistrodon rhodostoma), tupai/bajing (Lariscus sp.), dan musang (Paradoxurus hermaphroditus) (IPB & Dephut 1999). Solihati (2007) menyatakan bahwa selama tiga periode pengamatan pada tahun 2006 di areal Dramaga, dijumpai 29 jenis burung yang termasuk ke dalam 20 famili dengan indeks keragaman 2,51. Jenis yang paling sering dijumpai adalah Lonchura leucogastroides, Sterptopelia chinensis, dan Prinia familiaris. Jenis yang melimpah adalah Collocalia liinchi, Dicaeum trochileum, Lonchura leucogastroides, Passer montanus, dan Prinia familiaris. Selain itu terdapat dua jenis burung endemik Jawa yaituSpizaetus bartelsi danStachyris grammiceps.

3.6 Lokasi Penangkaran di Hutan Penelitian Dramaga

tegakan jenis-jenis pohon asli Indonesia dan eksotik yang telah berumur lebih dari 30 tahun.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam di dalam kawasan Hutan Penelitian Dramaga adalah pembangunan penangkaran rusa timor pada tahun 2008. Penangkaran tersebut diberi nama Pusat Pengembangan Teknologi Penangkaran Rusa Timor (Cervus timorensis). Penangkaran yang diresmikan pembangunannya oleh Menteri Kehutanan H. MS Kaban pada tanggal 15 Mei 2008 ini menggabungkan kegiatan konservasi dengan kegiatan Eko Widya Wisata. Luas areal penangkaran yang direncanakan seluas hampir 7 hektar akan dikembangkan secara bertahap.

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian tentang Penentuan Kuota Panenan dan Ukuran Populasi Awal Rusa Timor di Penangkaran Hutan Penelitian Dramaga ini dilakukan di Hutan Penelitian Dramaga, Bogor yang merupakan salah satu Hutan Penelitian yang dikelola oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan Konservasi Alam. Penelitian berlangsung selama ± 5 (lima) bulan, dari Desember 2008 hingga April 2009.

4.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

(1) perlengkapan untuk inventarisasi tumbuhan, meliputi: pita meter, tali rafia, dantally sheet

(2) perlengkapan untuk pengukuran berat basah dan berat kering tumbuhan pakan rusa, meliputi: pagar bambu, tali rafia, gunting rumput, neraca timbang, timbangan digital merk AND GF-200 dengan ketelitian 0,001 g, oven elektrik, kantong plastik ukuran 2 kg, kertas koran, spidol permanen, (3) perlengkapan untuk pengamatan konsumsi pakan, meliputi: plastik terpal

ukuran 2 m, papan, paku, timbangan ternak merk Great Scale XK-3190A7 Weighing Indicator, timbangan ukuran 5 kg, gunting, parang, dan kantong plastik

(4) perlengkapan pembuatan spesimen herbarium, yakni: alkohol 70%, kertas koran, kantong plastik, dan label spesimen

(5) peta tematik Hutan Penelitian Dramaga skala 1:5000 yang memuat informasi mengenai tata ruang dan petak-petak percobaan tumbuhan di kawasan Hutan Penelitian Dramaga

4.3 Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi: komponen biaya penangkaran rusa, jenis tumbuhan bawah, jenis tumbuhan pakan, produktivitas hijauan pakan, tingkat konsumsi pakan, kebutuhan ruang per individu rusa, serta parameter demografi rusa timor (natalitas, mortalitas, dan laju pertumbuhan populasi). Data sekunder meliputi: kondisi biofisik Hutan Penelitian Dramaga, dan bioekologi rusa timor.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan pengamatan langsung di lapangan. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh data kondisi biofisik Hutan Penelitian Dramaga, komponen biaya penangkaran rusa, dan parameter demografi rusa timor. Sedangkan pengamatan langsung dimaksudkan untuk memperoleh data komposisi jenis tumbuhan bawah, jenis tumbuhan pakan, biomassa dan produktivitas tumbuhan pakan, serta tingkat konsumsi pakan rusa timor.

4.4.1 Kondisi Biofisik Habitat

Pengumpulan data biofisik Hutan Penelitian Dramaga dan kawasan di sekitarnya dilakukan melalui studi literatur untuk mengetahui karakteristik habitat dan lingkungan rusa timor. Data dan informasi berasal dari berbagai sumber seperti jurnal, hasil penelitian, dan laporan studi yang relevan. Selain itu data juga diperoleh dari instansi terkait seperti Badan Meteorologi dan Geofisika.

4.4.2 Biaya Penangkaran

Biaya penangkaran dikelompokkan menjadi biaya investasi, biaya tetap dan biaya variabel yang disusun berdasarkan sistem penangkaran, yaitu sistem intensif, semi intensif dan ekstensif. Untuk penyusunan biaya-biaya tersebut digunakan standar biaya yang berlaku secara lokal maupun nasional, yang mencakup standar biaya pegawai, tenaga kerja, upah, bahan dan pekerjaan. Standar biaya yang digunakan antara lain standar biaya umum tahun 2009, dan standar harga barang dan jasa pemerintah kota Bogor tahun 2009 yang diperoleh dari instansi terkait, diantaranya Departemen Keuangan dan Dinas Cipta Karya Kotamadya Bogor.

4.4.3 Parameter Demografi Rusa Timor

Data parameter demografi rusa timor digunakan untuk menentukan ukuran populasi awal rusa timor untuk Data yang dikumpulkan meliputi: natalitas, mortalitas, dan laju pertumbuhan populasi. Data diperoleh dari berbagai hasil penelitian ilmiah, dan laporan-laporan yang relevan mengenai rusa timor di berbagai tempat, serta kunjungan ke beberapa penangkaran rusa timor di wilayah Jawa Barat.

4.4.4 Analisis Vegetasi Tumbuhan Bawah

Analisis vegetasi tumbuhan bawah bertujuan untuk mengetahui jenis dan komposisi tumbuhan bawah, serta jenis tumbuhan pakan rusa timor. Metode yang digunakan metode kuadrat dalam bentuk petak tunggal berukuran 1 m x 1 m. Petak contoh pertama ditempatkan secara acak pada lokasi pengamatan dan selanjutnya dilakukan secara sistematik dengan jarak antar petak 5 m. Jumlah petak contoh yang digunakan didasarkan pada kurva lengkung spesies area, dimana penambahan petak sampel akan dihentikan apabila tidak terdapat penambahan jumlah jenis spesies rumput lebih dari 5 – 10% (Oostinget al.1958 dalam Soerianegara dan Indrawan, 1988).

penangkaran meliputi: areal kurang ternaungi, areal ternaungi di bawah tegakan, areal terbuka tanpa naungan, dan areal yang telah diolah di bawah tegakan. Lokasi di luar penangkaran meliputi: areal terbuka pada kebun murbei, areal ternaungi di bawah tegakan pada kebun murbei, areal berumput tanpa naungan yang terdapat pada dua lokasi, dan areal berumput di bawah naungan.

Data yang dikumpulkan adalah jenis, jumlah individu setiap jenis, serta jenis tumbuhan pakan rusa timor. Selain itu pada setiap lokasi dicatat tingkat intensitas cahaya harian dengan menggunakan Lux meter. Pencatatan dilakukan pada pagi, siang dan sore hari selama tiga (3) hari.

4.4.5 Produktivitas Hijauan Pakan

Produktivitas hijauan pakan diduga melalui pengamatan tumbuhan pakan rusa timor pada petak contoh berukuran 1m x 1m. Sebanyak 5 petak contoh masing-masing ditempatkan secara sistematik pada sembilan lokasi pengamatan di dalam dan di luar penangkaran, sehingga total petak contoh pengamatan adalah 45 petak contoh. Lokasi pengamatan produktivitas hijauan pakan disesuaikan dengan lokasi pengamatan analisis vegetasi tumbuhan bawah. Pada setiap petak contoh dilakukan pemotongan setiap jenis rumput dan tumbuhan pakan rusa kemudian dibiarkan selama 20 hari. Setelah jangka waktu 20 hari tersebut, setiap jenis rumput dan tumbuhan hijauan pakan dipotong kembali, dipisahkan berdasarkan jenisnya, dan ditimbang berat basahnya (Prasetyonohadi 1986). Sisa bagian hijauan yang tertinggal akan dibiarkan tumbuh selama 20 hari, kemudian dilakukan pemotongan dan penimbangan kembali dengan cara yang sama sebanyak 3 kali.

Untuk mengetahui produktivitas dan ketersediaan dalam berat kering, serta kadar biomassa, dilakukan analisis biomassa terhadap ± 50 g bobot segar hijauan sampel yang diperoleh pada setiap pemotongan untuk setiap hijauan pakan. Selanjutnya sampel dikeringkan di dalam oven pada suhu 700C selama 48 jam.

4.4.6 Tingkat Konsumsi Pakan

Tingkat konsumsi pakan harian rusa timor diketahui dengan memberikan sejumlah hijauan pakan kepada empat (4) individu rusa timor yang dipelihara dalam kandang pemeliharaan yang terpisah. Empat rusa mewakili jenis kelamin jantan dan betina, serta kelas umur anak dan dewasa. Sebelum pengamatan, setiap rusa ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berat badannya. Hijauan pakan juga ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berat awalnya. Banyaknya hijauan pakan yang diberikan adalah dua kali sepuluh persen dari berat badan rusa. Berat hijauan sisa diketahui dengan menimbang hijauan yang tidak dimakan pada hari berikutnya. Selisih antara berat hijauan awal dengan berat hijauan sisa merupakan gambaran berat hijauan yang dimakan oleh rusa timor dalam satuan kilogram per hari. Pemberian hijauan pakan dilakukan pada pagi, siang, dan sore hari selama tujuh (7) hari yang dianggap sebagai ulangan.

Gambar 4 Penimbangan rusa sebelum pengamatan konsumsi pakan (a) kandang individu, (b) penyiapan timbangan, (c) penimbangan rusa, (d) indikator timbangan

a b

d

4.5 Analisis Data

4.5.1 Analisis Vegetasi Tumbuhan Bawah

Data analisis vegetasi ditabulasi untuk mengetahui jenis dan jumlah jenis tumbuhan bawah, serta tumbuhan pakan pada masing-masing lokasi pengamatan. Selain itu, data vegetasi disajikan dalam bentuk matrik yang menggambarkan keberadaan jenis-jenis tumbuhan pakan pada masing-masing lokasi.

4.5.2 Produktivitas dan Ketersediaan Hijauan Pakan

Ketersediaan pakan rusa di Hutan Penelitian Dramaga ditentukan melalui penghitungan produktivitas hijauan, yaitu pertambahan biomassa tumbuhan pakan pada petak contoh dengan mempertimbangkan seluruh hijauan yang potensial sebagai sumber pakan, serta luas masing-masing lokasi. Ketersediaan pakan pada masing-masing lokasi diduga dengan menggunakan persamaan:

Keterangan:

= ketersediaan hijauan pakan masing-masing lokasi (kg/th); BBi = bobot segar hijauan pakan pengamatan ke-i (kg)

A = luas areal lokasi (ha)

ai = unit contoh pengamatan ke-i (ha) t = waktu pengamatan (th)

fk = faktor konsumsi rusa (digunakan nilai 70%)

Ketersediaan hijauan pakan di dalam areal penangkaran merupakan ketersediaan hijauan pakan pada lokasi I, II, III, dan IX, sedangkan ketersediaan hijauan pakan di luar areal penangkaran merupakan ketersediaan hijauan pakan pada lokasi IV, V, VI, VII, dan VIII. Ketersediaan pakan total merupakan gabungan ketersediaan di dalam dan di luar penangkaran. Dalam bentuk lain, ketersediaan pakan total juga dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

Keterangan:

P = ketersediaan hijauan pakan seluruh lokasi (kg/th)

p = produktivitas hijauan pakan masing-masing lokasi (kg/ha/th) A = luas areal masing-masing lokasi (ha)

Untuk mengetahui ketersediaan hijauan pakan dalam berat kering, maka digunakan persamaan berdasarkan Semiadi (2006):

Keterangan:

KBi = kadar biomassa hijauan pakan pengamatan ke-i (%); BKi = bobot kering hijauan pakan pengamatan ke-i (kg) BBi = bobot segar hijauan pakan pengamatan ke-i (kg) 4.5.3 Tingkat Konsumsi Pakan Rusa

Tingkat konsumsi pakan merupakan selisih antara berat hijauan yang diberikan dengan berat hijauan yang tersisa. Rata-rata tingkat konsumsi pakan untuk 4 individu rusa selama 7 hari pengamatan dihitung dengan menggunakan persamaan:

Konsumsi pakan (kg/hr) = Berat hijauan pakan awal (kg) – Berat hijauan pakan sisa (kg)

4.5.4 Daya dukung habitat

Nilai daya dukung habitat merupakan perbandingan antara produktivitas hijauan dengan tingkat konsumsi, sehingga daya dukung dihitung dengan menggunakan persamaan:

Keterangan:

K = daya dukung habitat (individu/ha) P = ketersediaan hijauan pakan (kg/ha)

C = rata-rata komsumsi pakan setiap individu(kg/individu)

Untuk sistem semi intensif, pakan berasal dari dalam dan luar areal penangkaran, sedangkan untuk sistem ekstensif pakan hanya berasal dari dalam areal penangkaran saja. Dengan demikian daya dukung untuk ketiga sistem penangkaran dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Keterangan:

K1 = daya dukung habitat pada sistem penangkaran ekstensif (individu) K2 = daya dukung habitat pada sistem penangkaran semi intensif (individu) K3 = daya dukung habitat pada sistem penangkaran intensif (individu) PA = ketersediaan hijauan pakan yang terdapat di dalam areal penangkaran

(kg/th)

PB = ketersediaan hijauan pakan yang terdapat di luar areal penangkaran (kg/th)

C = rata-rata konsumsi pakan setiap individu (kg/th) 4.5.5 Kuota Panenan

Kuota panenan ditetapkan berdasarkan perhitungan nilai Break Event Point (BEP) yaitu jumlah panenan minimal yang masih layak pada suatu penangkaran rusa. Pendekatan BEP menggambarkan jumlah produksi minimal yang masih memungkinkan kegiatan penangkaran dapat terus diselenggarakan. Penentuan kuota panenan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

a) Sistem penangkaran yang digunakan, meliputi: sistem ekstensif, sistem semi intensif, dan sistem intensif,

b) Jenis produk yang dihasilkan adalah satu jenis produk (single product) yaitu bibit rusa.

Dasar yang digunakan dalam penghitungan BEP adalah nilai biaya tetap dan biaya variabel yang ditetapkan berdasarkan biaya investasi masing-masing penangkaran. Selanjutnya, kuota panenan rusa timor yang dinyatakan sebagai Qt, dihitung dengan menggunakan persamaan (Homeet al. 1995):

Keterangan:

Qt = BEP/kuota panenan (individu/th) F = total biaya tetap (Rp./th)

P = harga jual per unit produk (Rp./individu)

4.5.6 Ukuran Populasi Pada Saat Pemanenan

Kuota panenan (Qt) yang telah ditetapkan merupakan jumlah rusa yang dapat dipanen setiap tahun sehingga populasi tetap lestari dan kegiatan penangkaran dapat terus terselenggara. Kuota panenan dapat tercapai apabila ukuran populasi pada saat pemanenan mencukupi. Apabila Qt dinyatakan sebagai panenan lestari (SY), maka ukuran populasi yang harus tersedia pada saat pemanenan (Nt) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

Keterangan:

Nt = ukuran populasi pada saat pemanenan (individu) Qt = kuota panenan (individu/th)

h = laju pemanenan

r = laju pertumbuhan eksponensial

4.5.7 Ukuran Populasi Awal

Untuk mencapai kuota panenan dan ukuran populasi pada saat pemanenan, maka dilakukan perhitungan besarnya ukuran populasi awal yang harus tersedia pada saat kegiatan penangkaran dimulai. Ukuran populasi awal (N0) ditentukan berdasarkan model pertumbuhan populasi terpaut kerapatan atau disebut juga model logistik (Caughley 1977). Persamaan dasar model logistik adalah:

Berdasarkan persamaan tersebut, maka ukuran populasi awal (N0) dapat ditentukan menurut persamaan:

Keterangan:

Nt = ukuran populasi pada waktu pemanenan (individu) N0 = ukuran populasi awal (individu)

K = daya dukung habitat (individu/th) r = laju pertumbuhan

t = waktu pemanenan (th)

Ukuran populasi awal dihitung berdasarkan peubah parameter demografi terutama laju pertumbuhan populasi dengan mempertimbangkan komposisi kelamin. Nilai laju pertumbuhan diperoleh dengan merata-ratakan atau menganalogikan dengan nilai natalitas dan mortalitas yang diperoleh dari penangkaran lain di Jawa Barat yang memiliki kondisi hampir sama dengan lokasi penelitian. Ukuran populasi awal juga ditentukan berdasarkan waktu pemanenan.

Untuk mengetahui pengaruh parameter pengamatan terhadap ukuran populasi awal, dilakukan analisis untuk mengetahui sensitivitas secara ekologi dan ekonomi. Sensitivitas secara ekologi bertujuan untuk melihat pengaruh parameter laju pertumbuhan terhadap kuota panenan dan ukuran populasi awal, sedangkan sensitivitas secara ekonomi bertujuan untuk melihat pengaruh parameter biaya operasional terhadap ukuran populasi awal. Pada penelitian ini digunakan kenaikan dan penurunan nilai sebesar 5% dari nilai awal masing-masing parameter.

4.5.8 Pendugaan Kebutuhan Areal Penangkaran

Pendugaan kebutuhan luas areal penangkaran rusa timor pada tiga sistem penangkaran dilakukan dengan menggunakan persamaan matematis yang dimodifikasi dari Priyono (2007). Pendekatan yang digunakan untuk sistem ekstensif dan intensif adalah kebutuhan areal penangkaran berdasarkan ketersediaan pakan, sedangkan untuk sistem intensif digunakan pendekatan kebutuhan areal penangkaran berdasarkan kebutuhan terhadap ruang.

Keterangan:

Ax = kebutuhan areal penangkaran sistem ekstensif (ha) Ay = kebutuhan areal penangkaran sistem semi intensif (ha) Az = kebutuhan areal penangkaran sistem intensif (ha) N = populasi rusa (individu)

C = kebutuhan konsumsi setiap individu (kg/individu/th)

PA = produktivitas hijauan pakan di dalam areal penagkaran (kg/ha/th) PB = produktivitas hijauan pakan di luar areal penangkaran (kg/ha/th) R = kebutuhan ruang setiap individu (m2/individu)

fc = faktor koreksi bagi konsumsi setiap individu rusa (25%)

4.5.9 Analisis Pemilihan Sistem Penangkaran

Sistem penangkaran yang sesuai untuk penangkaran Hutan Penelitian Dramaga ditentukan berdasarkan kuota panenan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan ukuran populasi yang harus tersedia pada saat pemanenan. Selain itu pemilihan juga mempertimbangkan produktivitas pakan, ketersediaan areal penaangkaran, dan sensitivitas secara ekologi dan ekonomi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ditetapkan sistem penangkaran yang sesuai untuk penangkaran Hutan Penelitian Dramaga.

4.5.10 Analisis populasi pada sistem penangkaran terpilih

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Jumlah dan Jenis Tumbuhan Sumber Pakan

Hutan Penelitian Dramaga selain merupakan sarana koleksi jenis tumbuhan, juga merupakan habitat bagi rusa timor yang terdapat di penangkaran Pusat Penelitian Teknologi Penangkaran Rusa. Salah satu fungsi habitat adalah sebagai sumber pakan bagi rusa yang terdapat di dalamnya. Selain berupa tegakan pohon, pada Hutan Penelitian Dramaga juga terdapat vegetasi tumbuhan bawah yang berpotensi sebagai tumbuhan sumber pakan rusa timor. Tumbuhan bawah tersebut tersebar di beberapa lokasi dengan kondisi yang berbeda-beda sebagaimana disajikan pada Gambar 5.

Gambar 5 Kondisi beberapa lokasi tumbuhan bawah; (a) di bawah tegakan di dalam areal penangkaran, (b) di luar areal penangkaran, (c) pada padang rumput, (d) pada areal kebun murbei.

Tumbuhan bawah di Hutan Penelitian Dramaga sebagian terdapat di dalam areal penangkaran, dan sebagian lainnya terletak di luar areal penangkaran. Pada beberapa lokasi, tumbuhan bawah terdapat di bawah tegakan pohon, dalam kondisi ternaungi, dan sangat kurang penetrasi cahaya matahari. Namun demikian terdapat juga areal yang tidak ternaungi berupa celah (gap), sehingga penetrasi cahaya matahari dapat mencapai lantai hutan. Selain itu, vegetasi tumbuhan bawah juga terdapat pada areal terbuka yang tersinari cahaya matahari sepanjang hari yaitu padang rumput, areal kebun murbei, dan areal penyangga. Kondisi lokasi dan vegetasi tumbuhan bawah pada setiap lokasi disajikan pada Tabel 1.

a b

Tabel 1 Kondisi lokasi, vegetasi tumbuhan bawah dan hijauan pakan di Hutan

I Terletak di dalam areal penangkaran di bawah tegakan pohon, telah dilakukan pemangkasan

4.638 11 7

II Terletak di dalam areal penangkaran, terdapat celah (gap) diantara tegakan pohon

2.567 10 5

III Terletak di dalam areal penangkaran di bawah tegakan pohon, ternaungi

5.718 6 3

IX Terletak di dalam penangkaran pada lahan terbuka berupa padang rumput

43.742 15 11

Di luar areal penangkaran:

IV Terletak di luar penangkaran di sekitar areal murbei

11.332 13 9

V Terletak di luar penangkaran pada areal kebun murbei

12.806 14 8

VI Terletak di luar penangkaran ternaungi

5.970 13 10

VII Terletak di luar penangkaran di areal penyangga, tidak ternaungi

15.116 13 9

VIII Terletak di luar penangkaran pada lahan terbuka, terdapat rumput

36.327 12 11

Sebagian besar lokasi di dalam areal penangkaran memiliki tingkat cahaya harian yang lebih rendah dibandingkan lokasi lain di luar areal penangkaran. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi lokasi yang terletak di bawah tegakan hutan sehingga mengurangi sinar matahari yang sampai ke lantai hutan. Satu-satunya lokasi yang memiliki tingkat cahaya tinggi di dalam areal penangkaran adalah lokasi IX (43.742 lux) yang merupakan areal terbuka dan tidak terdapat tegakan pohon. Tingkat cahaya harian pada masing-masing lokasi disajikan pada Lampiran 1.

Gambar 6 Jumlah jenis hijauan sumber pakan berdasarkan lokasi

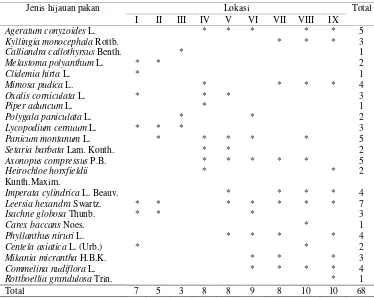

Tabel 2. Penyebaran jenis-jenis hijauan pakan pada setiap lokasi Setaria barbata Lam. Konth. Axonopus compressus P.B. Heirochloe horsfieldii Kunth.Maxim.

Imperata cylindrica L. Beauv. Leersia hexandra Swartz. Isachne globosa Thunb. Carex baccans Noes. Phyllanthus niruri L. Centela asiatica L. (Urb.) Mikania micrantha H.B.K.

Tabel 2 menunjukkan bahwa jenis-jenis hijauan pakan yang dijumpai tersebar pada lokasi yang berbeda-beda. Beberapa jenis hanya ditemukan di bawah tegakan di dalam areal penangkaran saja seperti Calliandra callothyrsus, Melastoma polyanthum, Clidemia hirta,dan Lycopodium cernuum. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan IPB & Dephut (1999), yang juga menemukan Melastoma polyanthum danLycopodium cernuum di bawah tegakan pohon di HP Dramaga. Diduga jenis-jenis tersebut merupakan jenis yang dapat beradaptasi pada lingkungan dengan tingkat cahaya rendah. Sebaliknya, beberapa jenis lain seperti Kyllingia monocephala, Imperata cylindrica, Mimosa pudica, dan Commelina nudiflora hanya dijumpai pada lokasi yang tidak ternaungi atau areal terbuka. Jenis-jenis tersebut umum dijumpai pada tempat terbuka dengan tingkat cahaya tinggi (Steenis 2006).

spp,Caliandra callothyrsus,Mimosa pudica,Oxalis corniculata, Piper aduncum, Lycopodium cernuum, danPolygala paniculata. Hasil ini diperkuat dengan hasil penelitian Witchatitsky et al. (2005), yang menemukan beberapa jenis hijauan seperti Imperata cylindrica, Ageratum conyzoides, dan beberapa jenis dari jenis Carex sp.,Kyllingia sp., danLycopodium sp. pada rumen rusa timor.

Keberadaan jenis-jenis hijauan pakan tersebut sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pakan bagi rusa timor. Berdasarkan kondisi areal yang sebagian berupa tegakan pohon, maka perlu adanya pengelolaan jenis hijauan pakan. Moser et al. (2006) menyatakan bahwa pengelolaan tumbuhan sumber pakan bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas hijauan yang dapat diperoleh dengan memperbesar ruang masuknya cahaya matahari pada areal berhutan dengan cara membuka sebagian kanopi pohon.

5.2 Produktivitas dan Ketersediaan Hijauan Pakan

Selain mempertimbangkan faktor konsumsi, produktivitas dihitung dengan mempertimbangkan musim hujan dan musim kemarau. Penentuan musim ini berdasarkan pada rata-rata bulan basah dan bulan kering selama tiga tahun, yaitu tahun 2005-2007 yang diperoleh dari Badan Meterologi dan Geofisika Dramaga Bogor. Rincian data curah hujan di sekitar kawasan Hutan Penelitian Dramaga disajikan pada Lampiran 3. Berdasarkan asumsi dan pertimbangan tersebut, diperoleh produktivitas hijauan dan ketersediaan pakan pada sembilan lokasi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Produktivitas dan ketersediaan hijauan pakan rusa timor di Hutan Penelitian Dramaga

III 5.718 502,22 36,51 3,45 1.212,87 88,16

IX 43.742 17.362,09 4.079,08 2,5 30.383,67 7.138,39 Di luar areal penangkaran:

IV 11.332 7.413,68 652,17 2 14.827,36 1.304,33

V 12.806 5.413,97 762,52 1,1 5.955,36 838,77 VI 5.970 3.071,05 431,82 1,5 4.606,57 647,73 VII 15.116 4.256,71 878,14 0,5 2.128,35 439,07 VIII 36.327 12.390,98 1.941,43 5 61.954,92 9.707,17

Tabel 3 menunjukkan bahwa produktivitas hijauan pakan tertinggi terdapat pada lokasi IX yaitu sebanyak 17.362,09 kg/ha/th berat segar atau setara dengan 4.079,08 kg/ha/th berat kering, sedangkan yang terendah pada lokasi III sebanyak 502,22 kg/ha/th berat segar atau setara dengan 36,51 kg/ha/th berat kering. Rendahnya produktivitas pada lokasi III diduga disebabkan oleh kondisi tumbuhan hijauan yang ternaungi oleh tegakan pohon sehingga kurang mendapat cahaya matahari untuk pertumbuhannya. Dugaan ini diperkuat dengan hasil pengukuran rata-rata tingkat cahaya yang sangat rendah pada lokasi III yaitu sebesar 5.718 lux.

masing-masing sebesar 36.327 lux dan 43.742 lux, diduga sangat mendukung pertumbuhan hijauan pakan. Sebaliknya, lokasi yang ternaungi kurang mendukung pertumbuhan hijauan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Deptan (2005) yang melaporkan bahwa semakin tinggi tingkat naungan maka produktivitas biomassa legum dan rumput semakin rendah. Perbandingan produktivitas pakan dengan tingkat cahaya harian pada setiap lokasi, disajikan pada Gambar 7.

Gambar 7. Perbandingan produktivitas hijauan pakan dengan tingkat cahaya harian

Produktivitas hijauan dan luas areal sangat menentukan ketersediaan pakan pada suatu areal. Apabila produktivitas hijauan pada dua lokasi relatif sama, namun luas areal berbeda, maka ketersediaan hijauan pakan akan lebih tinggi pada lokasi yang memiliki areal yang lebih luas. Tabel 3 menunjukkan bahwa walaupun produktivitas hijauan pakan pada lokasi IX paling tinggi, ketersediaan biomassa hijauan pakan tertinggi justru terdapat pada lokasi VIII yaitu sebanyak 61.954,92 kg/th. Hal ini disebabkan luas areal pada Lokasi VIII paling tinggi yaitu sekitar 5 hektar. Ketersediaan hijauan pakan terendah terdapat pada lokasi II yaitu sebanyak 220,08 kg/th.

Berdasarkan rata-rata kadar biomassa hijauan di Hutan Penelitian Dramaga sebanyak 17,23%, maka ketersediaan hijauan pakan tertinggi dalam berat kering adalah 9.707,17 kg/th, dan terendah sebanyak 20,33 kg/th. Jumlah ketersediaan hijauan pakan di dalam areal penangkaran sebanyak 32.134,45 kg/th, dan di luar areal penangkaran sebanyak 89.472,56 kg/th. Sehingga total ketersediaan hijauan pakan areal pada Hutan Penelitian Dramaga adalah 121.607,01 kg/th atau setara dengan berat kering sebesar 20.213,57 kg/th.

5.3 Tingkat Konsumsi

Tabel 4 Rata-rata tingkat konsumsi pakan harian empat individu rusa timor

Keterangan: BB = berat basah, BK = berat kering

Gambar 8 Kandang rusa dan tempat pakan pada pengamatan tingkat konsumsi di HP Dramaga

Proporsi rata-rata tingkat konsumsi terhadap berat badan rusa timor adalah sebesar 16,15%. Nilai ini lebih rendah dari proporsi konsumsi rusa timor di alam sebagaimana diperoleh Hasiholan (1995), yaitu sebesar 19% dari berat badannya. Hal ini diduga disebabkan oleh kondisi lingkungan yang berbeda antara lingkungan penangkaran dan lingkungan alam. Pada lingkungan alam, rusa memiliki ruang yang lebih luas untuk beraktivitas, sehingga kebutuhan energi lebih besar dan tingkat konsumsi lebih tinggi. Sebaliknya, di lingkungan penangkaran pergerakan rusa tidak sebebas di lingkungan alam sehingga kebutuhan energi dan tingkat konsumsi lebih rendah. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Lelono (2003) yang menunjukkan bahwa aktivitas utama pada rusa timor di penangkaran adalah aktivitas makan, kemudian disusul aktivitas istirahat, dan aktivitas lainnya. Selain itu, lebih rendahnya aktivitas rusa di penangkaran juga dapat mengakibatkan berat badan yang lebih besar dibandingkan berat badan rusa di alam, sehingga perbandingan tingkat konsumsi dengan badan badan yang lebih besar akan menghasilkan nilai proporsi yang lebih rendah.

Berdasarkan tingkat konsumsi pakan harian sebanyak 6,4 kgBB/individu/hari, maka kebutuhan pakan rusa timor selama setahun sebanyak 2.336 kg/individu/tahun. Kebutuhan konsumsi ini selanjutnya digunakan untuk menduga daya dukung habitat di Hutan Penelitian Dramaga.

5.4 Daya Dukung Habitat

Daya dukung habitat merupakan sejumlah individu satwa yang dapat didukung oleh habitat tanpa menyebabkan kerusakan pada sumber daya (Bailey 1984). Dalam pengelolaan populasi rusa, daya dukung adalah jumlah maksimum rusa yang dapat didukung oleh areal tanpa menyebabkan kerusakan habitat (SRNF 2008). Daya dukung habitat dapat ditentukan berdasarkan pengukuran salah satu komponen penyusun habitat. Dalam dalam penelitian ini penentuan daya dukung didasarkan atas kebutuhan terhadap pakan, khususnya rumput dan hijauan.

Berdasarkan kebutuhan konsumsi pakan rusa timor sebanyak 2.336 kg/individu/th dan ketersediaan hijauan pakan sebanyak 32.134,45 kg/ha, maka daya dukung habitat di dalam areal penangkaran seluas 4,7 hektar adalah 14 individu setiap tahun. Untuk areal di luar penangkaran yang terdapat hijauan pakan dengan ketersediaan sebanyak 89.472,56 kg/ha, maka daya dukung habitat adalah 38 individu setiap tahun pada areal seluas 11,9 hektar. Dengan demikian total daya dukung bagi rusa timor di areal Hutan Penelitian Dramaga adalah 52 individu setiap tahun untuk areal seluas 16,6 hektar.

Daya dukung yang diperoleh ini merupakan daya dukung di HP Dramaga berdasarkan sembilan lokasi, yang mewakili lokasi di dalam areal penangkaran dan lokasi tempat pengambilan hijauan di luar areal penangkaran. Berdasarkan tiga sistem penangkaran yang digunakan, maka daya dukung di dalam areal penangkaran merupakan daya dukung untuk sistem ekstensif yaitu sebanyak 14 individu per tahun. Daya dukung di dalam dan di luar areal penangkaran merupakan daya dukung untuk sistem semi intensif, yaitu sebanyak 52 individu per tahun. Sementara daya dukung di luar penangkaran merupakan daya dukung untuk sistem intensif, yaitu sebanyak 38 individu per tahun.