BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi bencana alam yang tinggi yang pada dasarnya tidak lebih dari sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk wilayah tanah air kita. Indonesia merupakan negara kepulauan tempat dimana tiga lempeng besar dunia bertemu, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Interaksi antar Lempeng-lempeng tersebut lebih lanjut menempatkan Indonesia sebagai wilayah yang memiliki aktivitas kegunungapian dan kegempaan yang cukup tinggi. Lebih dari itu, proses dinamika lempeng yang cukup intensif juga telah membentuk relief permukaan bumi yang khas dan sangat bervariasi, dari wilayah pegunungan dengan lereng-lerengnya yang curam dan seakan menyiratkan potensi longsor yang tinggi hingga wilayah yang landai sepanjang pantai dengan potensi ancaman banjir, angin puting beliung, penurunan tanah, dan tsunaminya. Peningkatan kerentanan ini akan lebih diperparah bila aparat pemerintahan maupun masyarakatnya sama sekali tidak menyadari dan tanggap terhadap adanya potensi bencana alam di daerahnya.

Pengalaman memperlihatkan bahwa kejadian-kejadian bencana alam selama ini telah banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan yang cukup berat sebagai akibat dari perpaduan bahaya alam dan kompleksitas permasalahan lainnya. Berdasarkan peringkat jumlah korban tewas terbanyak, Indonesia menempati posisi kedua, di bawah Banglades. PBB mendata sedikitnya terdapat 191.164 jiwa yang tewas akibat bencana alam di Indonesia selama 1980-2009. Untuk kerugian ekonomi akibat bencana alam, Indonesia berada di peringkat ke delapan. Selama 1980-2009, negeri ini menderita kerusakan ekonomi senilai US$22,5 miliar. Penentuan nominal kerugian itu beradasarkan pada riset harga PBB tahun 20051.Semua masalah-masalah ini menuntut adanya upaya-upaya yang komprehensif dan efektif untuk mengurangi resiko bencana alam baik dalam kegiatan Prabencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana dimana sebenarnya masalah ini sudah lama menjadi isu urgent baik bagi Badan Penanggulangan Bencana maupun pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba membuat suatu kebijakan baru terkait penanggulangan bencana ini melalui UU No 24 tahun 2007 yang menggeser paradigma penanggulangan bencana dari responsif (terpusat pada tanggap darurat dan pemulihan) ke paradigma preventif (pengurangan resiko dan kesiapsiagaaan). Akan tetapi menurut seorang peneliti dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Widodo selama ini penanganan bencana alam lebih banyak diutamakan pada kegiatan pascabencana berupa tanggap darurat dan pemulihan daripada kegiatan prabencana berupa mitigasi ataupun perencanaan penanggulangan bencana. Ia mengatakan, titik

1

lemah dalam siklus manajemen bencana adalah pada tahapan prabencana. Padahal sesungguhnya tahapan ini dapat memperkecil dampak bencana yang dialami daerah tersebut, tetapi pelaksanaannya malah seringkali dilupakan2.

Dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014, isu lain yang juga menjadi perhatian utama yang tidak kalah pentingnya dalam penanggulangan bencana adalah belum adanya perencanaan penanggulangan bencana yang komprehensif. Setiap terjadi bencana, siapa berbuat apa belum jelas, masih sangat abu-abu. Semua ingin membantu tetapi kadang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi pada saat sebelum terjadi bencana, apa yang harus dilakukan kadang masih bingung. Pada beberapa kegiatan malah dilakukan oleh beberapa instansi sehingga terjadi tumpang tindih. Produk yang berbeda satu dengan yang lainnya malah membingungkan pengguna (pemerintah daerah). Hal seperti ini perlu dibuat suatu rencana penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai pelaku penanggulangan bencana.

Selain itu, selama tanggap darurat beberapa hal yang perlu dilakukan namun masih sering sekali mendapatkan kendala adalah dalam hal3:

a. memenuhi kebutuhan dasar pengungsi sesuai dengan standar minimum meliputi kebutuhan papan/hunian sementara, sandang, pangan, kesehatan dan keamanan lingkungan.

2

http://edukasi.kompas.com/read/2011/01/07/14140710/Tahap.Prabencana.Selalu.Dilupakan‐3 diakses 25 november 2012

3

b. menjamin bahwa kelompok rentan seperti bayi, balita, anak-anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua mendapatkan prioritas penanganan

c. memberdayakan kelompok pemuda/remaja untuk diajak bersama mengelola distribusi logistik, pendataan korban, pelayanan kesehatan sesuai dengan minat dan kemanpuan mereka

d. menjamin agar tidak muncul dampak buruk bagi kesehatan manusia seperti berjangkitnya penyakit silikosis, ISPA, iritasi mata, gatal-gatal pada kulit, dan

penyakit yang ditularkan melalui air,

e. menciptakan korban bencana dan pengungsi segera pulih melalui kegiatan ibadah dan “trauma healing”

Tidak kalah pentingnya adalah mengelola bantuan logistik yang saat ini dari segi jumlah sangat banyak, namun tidak merata distribusinya serta perlu perkiraan kebutuhan (need assessment) sehingga bantuan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Tentunya sangat dibutuhkan penanggulangan bencana yang efektif agar masalah-masalah di atas dapat diatasi.

2.270 unit rusak ringan. Secara keseluruhan kejadian selama Januari 2012 menyebabkan 41 orang meninggal dan hilang4. Begitu juga untuk daerah Sumut, puting beliung juga merupakan bencana yang mendominasi. Berikut beberapa bencana puting beliung yang terjadi di Sumut sepanjang tahun 2012:

a. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, 27 September 2012. 12 desa terendam.

b. Di kawasan Desa Klampir Kampung Dalam, Hamparan Perak di Medan Sumatera Utara 510 Juni 2012 Sebanyak tujuh unit rumah menjadi korban puting beliung. Tujuh rumah tersebut rata dengan tanah diterpa angin puting beliung

c. Di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) 6 Oktober 2012 sedikitnya 15 rumah rusak diterjang angin puting beliung.

d. Berikut data kejadian bencana puting beliung di kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2012, yaitu: di Desa Dolok Manampang, Dolak sagala, Kerapuh, di desa Pematang Kuala, di kelurahan Batang Terap, Sei Buluh. Tiga kecamatan yakni Pegajahan, Pantai Cermin, dan Perbaungan pada 29 September 2012 dilanda puting beliung menyebabkan 257 rumah rusak, 94 di antaranya rusak berat dan 163 rumah rusak ringan.

Diantara beberapa daerah yang terkena bencana puting beliung ini, Kondisi terparah melanda delapan desa di Perbaungan, yakni Lidah Tanah, Suka Beras,

4

http://erabaru.net/top‐news/37‐news2/29394‐hanya‐sebulan‐50‐bencana‐menimpa‐indonesia diakses pada 27 oktober 2012

5

Pematang Tatal, Lubuk Dendang, Lubuk Rotan, Tanah Merah, Kesatuan, dan Pasar Bengkel dengan jumlah kerugian yang terbanyak pula yaitu sekitar 90 rumah rusak berat (RB) dan 155 rumah rusak ringan (RR). Diantara 8 desa di Perbaungan ini, desa Lidah tanah mengalami bencana yang terparah dimana melanda 98 rumah, 24 dengan keadaan rusak berat serta 74 rusak ringan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sumatera Utara, wilayah perbaungan dan Pantai cermin sebelumya sudah menjadi wilayah yang patut diwaspadai, karena berada disekitar Lubuk pakam. Dimana wilayah Lubuk Pakam sendiri, diklaim oleh Badan meteorologi dan Geofisika (BMKG) sebagai wilayah rawan perputaran angin6. Sebagai wilayah yang diwaspadai ataupun rawan perputaran angin, selayaknya memang pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah memiliki rencana penanggulangan bencana yang lebih baik sehingga pelaksanaan tanggap darurat maupun rekonstruksi dan rehabilitasi pun dapat berjalan dengan lebih baik mengingat masyarakat korban bencana pastinya sangat mengharapkan penanggulangan bencana yang efektif untuk dapat meringankan beban dan penderitaan mereka.

Berangkat dari pentingnya pelaksanaan penanggulangan bencana yang efektif dan juga mengingat bahwa bencana puting beliung merupakan bencana dominan dan mengancam khususnya di Sumut, serta mengingat bahwa Desa Lidah Tanah juga merupakan salah satu kondisi desa terparah di SUMUT, peneliti tertarik untuk

6

http://www.dnaberita.com/berita‐74213‐puting‐beliung‐melanda‐sergei‐151‐rumah‐rusak‐tersebar‐ di‐3‐kecamatan.html diakses pada 10 April 2013

mengetahui lebih dalam mengenai penanggulangan bencana puting beliung yang dilakukan apakah sudah efektif atau tidak, maka penulis mengambil judul tentang “Efektivitas Penanggulangan Bencana Puting Beliung di Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang maka yang menjadi perumusan pada penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas penanggulangan bencana Puting Beliung di Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan?”

Adapun yang menjadi sub rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Deskripsi Kejadian Bencana Puting Beliung di Desa Lidah Tanah? 2. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan bencana Puting beliung di Desa Lidah Tanah ?

3. Apakah penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Serdang Bedagai terkhusus di Desa Lidah Tanah sudah efektif?

4. Apakah kendala yang dialami BPBD Serdang Bedagai dalam pelaksanaan penanggulangan bencana puting beliung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui deskripsi Kejadian Bencana Puting Beliung di Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanggulangan bencana yang selama ini dilakukan BPBD Serdang Bedagai terkhusus dalam penanggulangan bencana puting beliung di Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan.

3. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan penanggulangan bencana puting beliung di Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan.

4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh BPBD setempat dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara subyektif, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melatih, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan metodologi yang digunakan penulis dalam menyusun suatu wacana baru dalam memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai efektivitas penanggulangan bencana puting beliung.

3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan

Departemen Ilmu Adminstrasi Negara.

1.5 Kerangka Teori

Menurut Kerlinger, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep dan kerangka teori disusun sebagai landasan berpikir untuk menunjukan perspektif dalam memandang fenomena sosial yang menjadi obyek penelitian7. Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, subvariabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitian8.

1.5.1 Efektivitas Pelayanan Publik

1.5.1.1 Pengertian efektivitas

Dalam kehidupan organisasi, efektivitas merupakan hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, suatu aktivitas yang dikatakan efektif apabila sudah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Secara sederhana bahwa efektivitas kerja berarti

7

Singarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES (hal 37) 8

penyelesaian suatu pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan atau sesuai dengan rencana yang disusun.

Stoner dan Kurniawan menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif9.

Atmosoprapto menyatakan efektivitas adalah melakukan hal yang benar sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektivitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat10.

Efektivitas memiliki 3 tingkatan sebagaimana didasarkan oleh David J. Lawless antara lain11:

1. Efektivitas individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerjasama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

9

Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi pelayanan publik. Jakarta:Pembaruan (hal 106) 10

Atmosoeprapto, Kisdarto. 2002. Menuju sumber dayamanusia berdaya dengan kepemimpinan efektif dan manajemen efisiensi. Jakarta: Elex media komputindo (hal 139)

11

3. Efektivitas organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang atau organisasi menghasilkan keluaran atau output sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di atas, ada 4 hal yang merupakan unsur-unsur efektivitas, yaitu:

a. Pencapaian tujuan, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Ketepatan waktu, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila penyelesaian atau tercapai tujuan sesuai atau bertepatan dengan waktu yang telah ditentukan.

c. Manfaat, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan ini memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai kebutuhan.

d. Hasil yang diperoleh, adanya hasil dari program yang telah terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat.

1.5.1.2 Pengukuran Efektivitas

efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan mutu) dalam bentuk pernyataan saja, artinya apabila mutu baik, maka efektivitas baik pula.

Menurut pendapat Cambell menyebutkan ukuran dari efektivitas, yaitu12:Kualitas, produktivitas, kesiagaan, efisiensi, penghasilan, pertumbuhan, stabilitas, kecelakaan, semangat kerja, motivasi, kepaduan dan keluwesan.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/kegiatan berhasil melakukan fungsi-fungsinya secara optimal.

1.5.1.3 Pendekatan Terhadap Efektivitas

Untuk mengetahui efektivitas kegiatan organisasi pelayanan publik, dikenal ada beberapa pendekatan, yaitu13:

a. Pendekatan sasaran (Goal approach)

Pendekatan ini memusatkan perhatiannya dalam mengukur efektivitas pada aspek output, yaitu dengan mengukur efektivitas pada aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi publik dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Beberapa sasaran yang dianggap penting dalam kinerja suatu organisasi adalah efektivitas, efisiensi, produktivitas, keuntungan, pengembangan, stabilitas dan kepemimpinan.

12

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/461/jbptunikompp‐gdl‐resminings‐23003‐10 unikom_h_i.pdf diakses pada 29 november 2011

13

b. Pendekatan sumber (System resource approach)

Pendekatan ini mengukur efektivitas dari sisi input, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi publik dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performansi yang baik. Indikator yang dipergunakan dalam pendekatan ini adalah kemanpuan memanfaatkan lingkungan, menginterpretasi lingkungan, kemanpuan memelihara kegiatan organisasi dan kemanpuan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan.

c. Pendekatan proses (Process approach)

Pendekatan ini menekankan pada aspek internal organisasi publik, yaitu dengan mengukur efektivitas layanan publik melalui berbagai indikator internal organisasi, seperti efisiensi dan iklim organisasi. Indikator yang digunakan adalah komunikasi, perhatian, kerjasama, loyalitas, desentralisasi, pengambilan keputusan, dsb.

d. Pendekatan integratif (Integrative approach)

1.5.2 Manajemen Penanggulangan Bencana

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana14.

Sumber: (IIRR,Cordaid,2007:34)

Secara umum, manajemen bencana ditujukan untuk:

a. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup

b. Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban

14

http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=509 diakses pada 30 November 2012

c. Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/ pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman.

d. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/

transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana.

e. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut.

f. Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

Sedangkan yang menjadi Prinsip Utama Manajemen Bencana, adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada dua bencana yang sama (there are no two disasters alike), walaupun jenis bencana dan lokasinya sama.

2. Efektivitas dan efisiensi manajemen bencana ditentukan oleh penguasaan akan karakteristik setiap bencana serta kejelasan aspek-aspek kunci sebagai berikut :

a. Sasaran dan bentuk bahaya yang akan terjadi b. Sumber-sumber lokal yang tersedia

c. Bentuk-bentuk organisasi manajemen bencana yang dibutuhkan d. Perencanaan pemenuhan kebutuhan bila bencana terjadi

peringatan dini, tanggap darurat, restorasi, rehabilitasi dan rekonstruksi)

f. Pendidikan, pelatihan, dan pengembangan personel manajemen bencana secara berlanjut

g. Kesejahteraan personel-personel bencana.

3. Uang tunai merupakan bentuk bantuan manajemen bencana yang paling baik.

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana didefinisikan dalam UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana bertujuan untuk15:

a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada

c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh

d. Menghargai budaya lokal

e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta

f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan

15

g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Siklus dalam penanggulangan bencana terdiri dari, pra bencana (situasi tidak terjadi bencana), prabencana (situasi terdapat potensi bencana), bila terjadi bencana, tanggap darurat dan pemulihan. Prinsip –prinsip dalam penangulangan bencana, yaitu:

a. Cepat dan tepat

Prinsip cepat dan tepat adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

b. Prioritas

Prinsip prioritas adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

c. Koordinasi dan keterpaduan

Prinsip koordinasi maksudnya bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan prinsip keterpaduan maksudnya bahwa penanggulangan dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu.

d. Berdaya guna dan berhasil guna

adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

e. Transparansi dan akuntabilitas

Prinsip transparansi artinya bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dan prinsip akuntabilitas artinya bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

f. Kemitraan g. Pemberdayaan h. Nondiskriminatif

Prinsip nondiskriminatif artinya bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

i. Nonproletisi

Nonproletisi adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan daruat bencana.

Dalam melaksanakan penanggulangan bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi16 :

a. tahap prabencana,

16

b. saat tanggap darurat c. pascabencana.

Tahapan bencana di atas, sebaiknya tidak dipahami sebagai suatu pembagian tahapan yang tegas, dimana kegiatan pada tahap tertentu akan berakhir pada saat tahapan berikutnya dimulai. Akan tetapi harus dipahami bahwa setiap waktu semua tahapan dilaksanakan secara bersama-sama dengan porsi kegiatan yang berbeda. Misalnya pada tahap pemulihan, kegiatan utamanya adalah pemulihan tetapi kegiatan pencegahan dan mitigasi juga sudah dimulai untuk mengantisipasi bencana yang akan datang.

1.5.2.1. Tahapan Pra Bencana

Pada tahap pra bencana ini meliputi dua keadaan yaitu : a. Dalam situasi tidak terjadi bencana

Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi :

1. Perencanaan penanggulangan bencana

rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi:

a. Pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan/bidang kerja kebencanaan. Secara khusus untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi misalnya Rencana Mitigasi Bencana Banjir DKI Jakarta. b. Pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan

penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (single hazard) maka disusun satu rencana yang disebut Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).

c. Pada Saat Tangap Darurat dilakukan Rencana Operasi (Operational Plan) yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Sedangkan penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh:

a. BNPB untuk tingkat nasional;

b. BPBD provinsi untuk tingkat provinsi; dan

c. BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.

Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Penyusunan rencana penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Secara garis besar proses penyusunan/penulisan rencana penanggulangan bencana adalah sebagai berikut17 :

17

Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana yang terdiri dari:

a. rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana b. rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana

3. Pencegahan

Pencegahan dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana. Pencegahan ini dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Pencegahan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. identifikassi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana

b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tinggi

c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup

d. penguatan ketahanan sosial masyarakat 4. Pemaduan Penanggulangan Bencana

5. Persyaratan Analisis Risiko Bencana

Persyaratan analisis risiko bencana ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang disusun dan ditetapkan oleh kepala BNPB dengan melibatkan instansi/lembaga terkait. Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

6. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemeberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar. Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

7. Pendidikan dan pelatihan

Pendidikan, pelatihan dan standar teknis penanggulangan bencana dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. b. Dalam situasi terdapat potensi bencana

1. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan dilakukan untuk mematiskan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Kesiapsiagaan dilakukan melalui:

a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana

b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan

dasar.

d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat

e. Penyiapan lokasi evakuasi

f. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemuktahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana

g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

2. Peringatan Dini

Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Peringatan dini dilakukan melalui:

a. Pengamatan gejala bencana

c. Pengambilan keputusan oleh pihak berwenang

d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat

3. Mitigasi Bencana

Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Kegiatan mitigasi dilakukan melalui:

a. Pelaksanaan penataan ruang

b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan

c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern

Kegiatan-kegiatan pra-bencana ini dilakukan secara lintas sector dan multi stakeholder, oleh karena itu fungsi BNPB/BPBD adalah fungsi koordinasi.

1.5.2.2 Tahapan Tanggap Darurat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: a. Pengkajiaan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber

daya

Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi: 1. Cakupan lokasi bencana

2. Jumlah korban

4. Ganguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan 5. Kemanpuan sumber daya alam maupun buatan

b. Penentuan status keadaan darurat bencana

Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana. Untuk skala nasional dilakukan oleh presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota

c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

Penyelamatan dan evakuasi korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

1. Pencarian dan penyelamatan korban 2. Pertolongan darurat

3. Evakuasi korban

d. Pemenuhan kebutuhan dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar ini meliputi bantuan penyediaan: 1. Kebutuhan air bersih dan sanitasi

2. Pangan 3. Sandang

4. Pelayanan kesehatan 5. Pelayanan psikososial

Dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial. Kelompok rentan yang dimaksud terdiri atas:

1. bayi, balita, dan anak-anak

2. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui 3. Penyandang cacat

4. Orang lanjut usia

f. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital

Dilakukan dengan memperbaiki atau mengganti kerusakan akibat bencana.

1.5.2.3 Tahapan pascabencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi a. Rehabilitasi

Dilakukan melalui kegiatan;

1. perbaikan lingkungan daerah bencana 2. perbaikan prasarana dan sarana umum

3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat 4. pemulihan sosial psikososial

5. pelayanan kesehatan

9. pemulihan fungsi pemerintahan 10. pemulihan fungsi pelayanan publik b. Rekonstruksi

Rekonstruks dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:

1. pembangunan kembali prasarana dan sarana 2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat

3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat

4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana

5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyaratan, dunia usaha, dan masyarakat

6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya 7. peningkatan fungsi pelayanan publik

8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

1.5.3 Bencana Puting beliung 1.5.3.1 Bencana

atau masyarakat yang terkena dampak tersebut untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri18.

Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Usep Solehudin (2005) mengelompokkan bencana menjadi 2 jenis yaitu:

1. Bencana alam (natural disaster) yaitu kejadian-kejadian alami seperti kejadian-kejadian alami seperti banjir, genangan, gempa bumi, gunung meletus, badai, kekeringan, wabah, serangga dan lainnya.

2. Bencana ulah manusia (man made disaster) yaitu kejadian-kejadian karena perbuatan manusia seperti tabrakan pesawat udara atau kendaraan, kebakaran, huru-hara, sabotase, ledakan, gangguan listrik, ganguan komunikasi, gangguan transportasi dan lainnya. Berdasarkan cakupan wilayah, bencana terdiri dari:

1. Bencana Lokal yang memberikan dampak pada wilayah sekitarnya yang berdekatan. Bencana terjadi pada sebuah gedung atau bangunan-bangunan

18

disekitarnya. Biasanya adalah karena akibat faktor manusia seperti kebakaran, ledakan, terorisme, kebocoran bahan kimia dan lainnya

2. Bencana regional yang memberikan dampak atau pengaruh pada area geografis yang cukup luas, dan biasanya disebabkan oleh faktor alam, seperti badai, banjir, letusan gunung, tornado dan lainnya.

Bentuk ancaman Tanda-tanda

Topan 1. Bebek dan ayam beterbangan

2. Semut merayap ke atas 3. Hewan ternak gelisah 4. Kaki langit berwarna jingga 5. Sekeliling sangat tenang dan sunyi 6. Daun beterbangan

7. Gerakan binatang yang tidak biasa 8. Pohon kelapa tumbang

9. Kain bergesekan

Letusan Gunung Berapi 1. Sumur kering dan penurunan ketinggian air

2. Hewan-hewan turun dari gunung 3. Tekanan gas meningkat

Tabel 1.1

4. Warna uap berubah 5. Getaran gunung berapi 6. Suara gemuruh

7. Kawah bersinar

8. Perbedaan suhu di sumber air panas Gempa bumi 1. Keadaan cuaca yang gelap, berkabut dan

berawan

2. Hewan seperti kecoa, anjing, ayam, dan burung hantu menjadi gelisah dan menunjukkan tingkah di luar kebiasaannya

3. Air tanah berubah warna Banjir bandang 1. Cuaca mendung

2. Hujan lebat terus menerus 3. Perilaku hewan yang tidak biasa 4. Air berubah warna

5. Permukaan air sungai naik

Sumber:IIRR Cordaid; 2007:105

1.5.3.2 Bencana angin puting beliung

(3-5 menit)19. Siklon tornado, puting beliung dan water spout sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Namun demikian, ukuran diameter tornado, puting beliung dan water spout sama-sama berkisar pada ratusan meter, sedangkan ukuran diameter siklon dapat mencapai ratusak kilometer. Tornado terjadi di atas daratan, sedangkan siklon tropis di atas lautan luas. Siklon tropis yang memasuki daratan akan melemah dan kemudian mati. Puting beliung merupakan sebutan lokal untuk tornado skala kecil yang terjadi di Indonesia, dan water spout merupakan tornado yang terjadi di atas perairan, (dapat berupa danau maupun laut).

Tornado memiliki kecepatan angin 177 km/jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 m dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa tornado yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300-480 km/jam memiliki lebar lebih dari 1,6 km dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Tornado biasanya diikuti dengan awan badai - thunderstorm (hujan angin yang di ikuti petir). Awan badai ini merupakan kumpulan energi yang sangat banyak sehingga menimbulkan gaya dorong ke dalam awan. Awan terbentuk dari pengkondensasian air di udara, setiap gram air yang terkondensasi setara dengan 600 kalori panas yang di hasilkan. Energi ini akan terus miningkat dan di rubah menjadi energi kinetik akibat pergerakan udara keatas dan kebawah. Rata-rata hujan badai melepaskan energi 10.000.000 kwh atau setara dengan 20 kilotonnuklir. Pergerakan udara keatas ini lah yang membuat terjadinya pusaran udara atau yang di kenal

19

dengan tornado. Tingkatan skala tornado berdasarkanskala fujita. Nama ini diambil dari nama penemunya yang seorang meteorologis bernama Theodore fujita. Skala fujita ini memiliki enam tingkatan yaitu20:

a. Skala f0 merupakan tingkatan terendah dengan kecepatan angin 40 sampai 72mph Skala f1 dengan kecepatan angin 73 sampai 112 mph. Pada tingkat ini tornado mampu merusak atap bangunan dan mobil kecil.

b. Skala f2, tornado mampu merusak rumah, truk, kereta api dan pepohonan. Kecepatan angin sekitar113sampai157mph.

c. Skala f3 dengan kecepata angin 158 sampai 206m ph.

d. Skala f4 dengan kecepatan angin 207 sampai 260 mph yang mampu merusak struktur bangunan rumah.

e. Skala f5 merupakan skala tertinggi dengan kecepatan angin 261 sampai 318 mph. Pada tingkat ini, mobil akan berterbangan di udara dan seluruh truktur bangunan rumah akan luluh lantak di hantamnya.

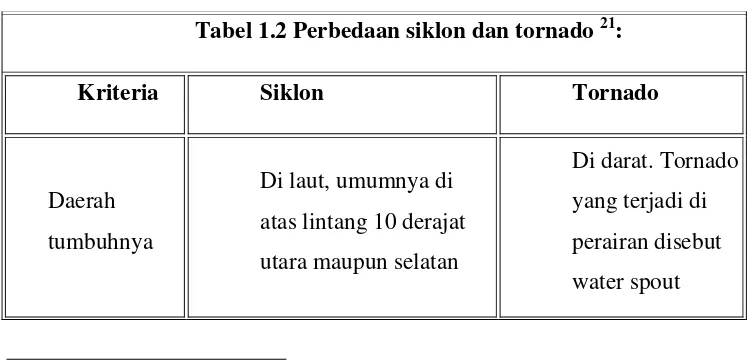

Tabel 1.2 Perbedaan siklon dan tornado 21:

Kriteria Siklon Tornado

Daerah tumbuhnya

Di laut, umumnya di atas lintang 10 derajat utara maupun selatan

Di darat. Tornado yang terjadi di perairan disebut water spout

20

http://teachgeograf.blogspot.com/2012/05/v‐behaviorurldefaultvmlo.html diakses pada 9 Juli 2013 21

Arah gerak

Untuk siklon di bumi belahan selatan umumnya bergerak ke arah barat atau barat daya, sedangkan untuk siklon di bumi belahan utara umumnya bergerak ke arah barat atau barat laut.

Arah

pergerakannya tergantung pada arah gerak badai guntur

(thunderstorm) pembentuknya.

Ukuran

diameter ratusan meter.

Ratusan

3 menit hingga lebih dari satu jam.

Angin puting beliung terjadi akibat adanya perbedaan tekanan sangat besar dalam area skala sangat lokal yang terjadi di bawah atau di sekitar awan cumulonimbus (Cb). Gejala awal puting beliung antara lain22:

a. Udara terasa panas dan gerah (sumuk)

b. Di langit tampak ada pertumbuhan awan cumulus (awan putih bergerombol berlapis-lapis)

c. Di antara awan tersebut ada satu jenis awan mempunyai batas tepinya sangat jelas berwarna abu-abu menjulang tinggi yang secara visual seperti bunga kol.

22

d. Awan tiba-tiba berubah warna dari berwarna putih menjadi berwarna hitam pekat (awan cumulonimbus)

e. Ranting pohon dan daun bergoyang cepat karena tertiup angin disertai angin kencang sudah menjelang.

Durasi fase pembentukan awan hingga fase awan punah berlangsung paling lama sekitar 1 jam. Proses terjadinya puting beliung sangat terkait erat dengan fase tumbuh awan cumulonimbus (Cb), meliputi:

a. Fase Tumbuh

Dalam awan terjadi arus udara naik ke atas yang kuat. Hujan belum turun, titik-titik air maupun kristal es masih tertahan oleh arus udara yang naik ke atas puncak awan

b. Fase Dewasa/masak

c. Fase Punah

Tidak ada massa udara naik. Massa udara yang turun meluas di seluruh awan. Kondensasi berhenti. Udara yang turun melemah hingga berakhirlah pertumbuhan awan Cb.

Puting beliung merupakan dampak ikutan awan cumulonimbus (Cb) yang biasa tumbuh selama periode musim hujan, tetapi tidak semua pertumbuhan awan Cb akan menimbulkan angin puting beliung. Semburan angin kencang puting beliung biasanya berlangsung sekitar 5 hingga 15 menit, karena pertumbuhan awan-awan Comulonimbus di daratan tumbuh secara sendiri-sendiri. Namun karena kekuatan angin yang cukup kencang dan berputar maka angin akan bersifat destruktif dan sangat merusak terhadap benda-benda yang dilaluinya.

Secara meteorologis angin puting beliung dapat terjadi dimana saja, namun secara statistik kejadian angin puting beliung merusak lebih banyak terjadi di dataran rendah hingga menengah. Pendapat umum yang menyatakan bahwa angin puting beliung biasa terjadi pada masa musim pancaroba tidak sepenuhnya benar, karena angin puting beliung merupakan dampak ikutan dari pembentukan awan cumulusnimbus yang dapat terjadi kapan saja23.

23

http://darbmg.wordpress.com/mengamati‐pertumbuhan‐awan‐penyebab‐puting‐beliung/ diakses pada 4 Juli 2013

1.5.4 Gambaran Umum Perundang-undangan mengenai Penanggulangan Bencana di Indonesia

Sebelum terbentuknya BPBD, yang bertanggungjawab dalam setiap permasalahan bencana di Indonesia adalah Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Bakornas PB). Namun, badan ini tidak pernah diberi kewenangan dalam menjalankan fungsi koordinasi yang sesungguhnya karena tidak dapat menggerakkan departemen teknis terkait ketika bencana terjadi. Hal ini dikarenakan tidak ada kekuatan hukum yang memungkinkan memaksa semua unsur untuk menanggulangi bencana.

Sejak berlakunya otonomi daerah, Bakornas bahkan tidak memiliki perpanjangan tangan di daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Hubungan Bakornas di pemerintah pusat dengan satlak di kabupaten sekarang ini terputus. Sebelum terjadi bencana, perencanaan kontingensi ada di masing-masing departemen terkait, seperti Departemen PU, Departemen Kesehatan, dan Departemen Sosial. Namun pada saat terjadi bencana, segala sesuatu yang berkaitan dengan bencana ini harus ditangani oleh Bakornas. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah, dimana Bakornas tidak mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh departemen tersebut dan di lapangan Bakornas tidak dapat mengkoordinasikan langkah-langkah yang akan diambil dengan departemen terkait.

Bencana, dan di daerah pun dibentuk unit pelaksana daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersifat operasional dan koordinasi.

Dengan latar belakang kondisi Indonesia yang rawan bencana maka pada tahun 2007 tepatnya bulan April, Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden RI telah mengundangkan UU no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang Penanggulangan Bencana merupakan dasar sekaligus payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Banyak kalangan berharap dengan lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana maka penanggulangan bencana di Indonesia menjadi lebih terencana, sistematis dan terkoordinasi.

1.6 Teoritical Mapping

Penelitian – penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Penelitian sebelumnya telah mengkaji masalah bagaimana peran taruna penanggulangan bencana (TAGANA) dalam peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana alam. Penelitian ini merupakan studi evaluatif yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas TAGANA, komitmen pemerintah Kabupaten/Kota serta faktor yang mempengaruhi efektivitas TAGANA. Hasil dari penelitian ini bahwa TAGANA belum efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ersyad Tonnedy mengkaji mengenai rangkaian tahapan serta faktor penghambat dan pendukung penanggulangan bencana yang dilakukan oleh PKPU sebagai penanggulangan bencana situ gintung. Hasil penelitian ini berupa

Mardayeli Danhas juga telah melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat 2008-2012. Dari hasil penelitian diperoleh tingkat efektivitas kebijakan penanggulangan bencana provinsi Sumatera Barat rata-rata sebesar 50%.

N

penelitian Hasil penelitian

1 Studi

Kualitatif TAGANA belum efektif untuk penjangkauan langsung dalam peningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk pengurangan resiko bencana alam.

Keberadaan POSKO TAGANA baru difasilitasi sampai di Tingkat Kabupaten, dan pelaksanaan kegiatannya masih relatif tergantung dari lembaga/instansi sektoral pembinanya. Interaksi sosial antara TAGANA dengan masyarakat tidak intens, sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang TAGANA masih relatif kurang.

2 Efektifitas

BASARNAS

Kualitatif Pelaksanaan penanggulangan bencana dan musibah yang dilakukan Kantor SAR Pekanbaru dikatakan belum efektif. Hal ini disebabkan masih kurang tanggapnya dalam pelaksanaan pencarian korban, sementara pertolongan korban dapat dikatakan belum dapat terlaksana dalam arti kata korban dapat ditemukan tapi tidak dapat diselamatkan. Ini disebabkan Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan lanjutan pegawai tidak berjalan dengan maksimal, sehingga terhambatnya proses

pendukung pada pelaksanaan penanggulangan bencana dan musibah juga merupakan hal yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan penanggulangan becana. Kurang nya sosialisasi dengan lingkungan eksternal

mengakibatkan adanya koordinasi ataupun kerjasama yang kurang baik saat

pelaksanaan operasi itu dilaksanakan.

Kualitatif Rangkaian tahapan

penanggulangan bencana yang dilakakukan oleh PKPU yaitu, pada masa tanggap darurat dengan menurunkan team ekspedisi/SAR, membuat posko bantuan darurat, mengadakan program dapur air, program bersih rumah, program steam gratis, dan memberikan beragam paket-paket sumbangan yang disalurkan bagi para korban bencana situ gintung. Pada masa pasca bencana/recovery yaitu rehabilitasi meliputi program trauma healing anak-anak, program tag sale, program wisata keluarga dan program gizi dan rekonstruksi melalui program ekonomi. Sedangkan pada tahapan prabencana PKPU tidak ikut terlibat dalam upaya

penanggulangan bencana. Faktor pendukung berupa tersedianya sarana dan

yang sangat mendukung serta sambutan positif para penerima program bantuan korban bencana. Faktor penghambat berupa, kondisi medan yang berlumpur bermaterial yang menyulitkan aktivitas penanggulangan bencana, kesulitan akses keluar masuk wilayah bencana, lokasi bencana yang berbeda-beda.

4 Efektivitas

Pelaksanaa

Dari hasil analisis efektivitas kebijakan, diperoleh tingkat efektivitas kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Barat rata-rata sebesar 50%. Pencapaian sasaran yang paling rendah (42%) yaitu mengenai mobilisasi sumber daya, budaya siaga bencana, daya dukung fasilitas dan utilitas umum serta penurunan kerentanan lingkungan. Sedangkan pencapaian sasaran yang paling tinggi adalah untuk pembentukan BPBD Prov. Sumbar

sebesar 60% dan penyusunan kawasan pemulihan secara partisipatif sebesar

65%. 2. Tingkat ketahanan daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota berdasarkan indikator HFA masih rendah yaitu berada pada level 2-3. Kondisi paling rentan berdasarkan prioritas aksi yaitu terutama pada Pengkajian risiko, terutama untuk risiko-risiko lintas batas, Manajemen risiko dan

1.7 Definisi Konsep

Konsep merupakan istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial. Melalui konsep kemudian peneliti

Barat? dampak risiko bencana dan rencana-rencana di bidang ekonomi dan produksi,

kesiapsiagaan dan penanganan darurat, yaitu khususnya belum adanya kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan dan prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana

terhadap pertukaran informasi selama masa tanggap darurat serta pengetahuan dan edukasi, terutama mengenai penyediaan informasi yang relevan

mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku

kepentingan.

3. Berdasarkan analisis tingkat ketahanan daerah dan hasil analisisi efektivitas, disusun kebijakan dan program

diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian (events) yang berkaitan dengan yang lainnya.

Oleh karena itu untuk dapat menemukan batasan yang lebih jelas maka penulis dapat menyederhanakan pemikiran atas masalah yang sedang penulis teliti, maka penulis mengemukakan definisi konsep sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dilakukan dilihat dari segi pencapaian tujuan, ketepatan waktu, manfaat serta hasil yang diperoleh.

2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian.

3. Penanggulangan bencana merupakan Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan

rehabilitasi.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, defenisi konsep dan sistematika penulisan.

BAB II METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dimana penelitian dilakukan.

BAB IV PENYAJIAN DATA

Bab ini berisikan tentang penyajian data yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi yang diperoleh.

BAB V ANALISIS DATA

Bab ini memuat analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian dan memberi interpretasi atas permasalahan yang diteliti.

BAB VI PENUTUP