UJI SITOTOKSISITAS EKSTRAK ETANOL DAUN SIRIH MERAH (Piper crocatum) TERHADAP SEL FIBROBLAS

SKRIPSI

Oleh :

PELANGI C.P.S. 020413335

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

i

UJI SITOTOKSISITAS EKSTRAK ETANOL DAUN SIRIH MERAH (Piper crocatum) TERHADAP SEL FIBROBLAS

SKRIPSI

Oleh :

PELANGI C.P.S. 020413335

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

ii

LEMBAR PENGESAHAN

UJI SITOTOKSISITAS EKSTRAK ETANOL DAUN SIRIH MERAH (Piper crocatum) TERHADAP SEL FIBROBLAS

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan Dokter Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi

Universitas Airlangga Surabaya

Oleh :

PELANGI CITRA.PS NIM : 020413335

Menyetujui

Pembimbing Utama Pembimbing Serta

(Markus Budi Rahardjo, drg., M.Kes) (Dr. Ira Arundina, drg.,M.Si) NIP. 195405101981031010 NIP. 1971110281997022002

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

iii

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji pada tanggal 22 Januari 2013

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

1. Dr. Theresia Indah Budhy, drg., M.Kes (Ketua Penguji) 2. Dr. Pratiwi Soesilawati, drg., M.Kes (Anggota)

3. Dr. Retno Indrawati, drg., M.Si (Anggota)

iv

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “UJI SITOTOKSISITAS EKSTRAK ETANOL DAUN SIRIH MERAH (Piper Crocatum) TERHADAP SEL FIBROBLAS” ini dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Dokter Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya.

Skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. R.M. Coen Promono Danudiningrat, drg., SU., SpBM (K), selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Airlangga.

2. Dr. R. Darmawan Setijanto., drg., M.Kes, selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya yang telah mengizinkan penulis untuk membuat skripsi ini.

v

4. Dr. Ira Arundina, drg., M.Si selaku Dosen Pembimbing Serta atas bimbingan, saran, dan bantuannya yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

5. drh. Erna selaku staf bagian PMPP Pusat Veterinaria Farma (PUSVETMA) Surabaya.

6. Kedua Orang tua, dr. Suriadi Anang, Sp.A dan Tuska Indrawati yang telah memberikan doa dan semangat.

7. Amrullah Rahdityanur, Annisa T, Nik Andriena dan seluruh teman- teman yang tidak dapat penulis tulis satu persatu yang selalu memberikan dukungan, perhatian, doa, semangat dan saran yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kritik dan saran dari semua pihak diharapkan demi penelitian di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, Februari 2013

vi

UJI SITOTOKSISITAS EKSTRAK ETANOL DAUN SIRIH

MERAH (

Piper crocatum

) TERHADAP SEL FIBROBLAS

(CYTOTOXICITY TEST OF ETHANOLIC EXTRACT OF RED BETEL LEAF (PIPER CROCATUM) TOWARD FIBROBLAST CELLS)

ABSTRACT

Background. Traditional herbs are very popular in the community lately as a natural substance that is considered more safe, inexpensive and easy to obtain. Piper crocatum is one of the Indonesian plants which is traditionally used for health treatment. It is known to have anti-inflammatory and wound healing effect. The using Piper crocatum as one of the dental health products should have not toxic, and have biocompatibilty properties. Purpose. To determine the cytotoxicity of the Piper crocatum with different concentration toward fibroblast cells.

Method. The method type used is experimental research laboratories using the post-test only control group design. Number of samples were 7 samples of each 12,5%, 25%, 50%, and 100%. The citotoxicity test by using enzymatic assay of MTT [3-(4,5-dimethyltiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolium bromide], against fibroblast cell (BHK-21). The density of optic formazan indicated the number of living cell. Results. The result showed that the percentage of living cell amount of 12,5%, 25%, 50% and 100% concentration were 63,47%, 52,52%, 56,21% and 100%. Conclusion. Piper crocatum is non toxic.

vii DAFTAR ISI

Halaman

Sampul Dalam……… i

Lembar pengesahan……… ii

Penetapan Panitia Penguji……….. iii

Ucapan Terima Kasih………. iv

Abstract……….. vi

Daftar Isi………. vii

Daftar Gambar……… x

Daftar Tabel……… xi

Daftar Lampiran……….. xii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah……….. 1

1.2 Rumusan Masalah……… 3

1.3 Tujuan Penelitian………. 3

1.4 Manfaat Penelitian………... 4

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sirih Merah (Piper crocatum)………. 5

2.1.1 Klasifikasi………. 5

2.1.2 Morfolgi……… 6

viii

2.1.4 Khasiat……….. 11

2.2 Uji Sitotoksisitas………... 12

2.3 Proses Penyembuhan Luka……….. 15

2.4 Antioksidan……….. 19

2.5 Sel Fibroblas………. 21

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian……….... 23

3.2 Keterangan Kerangka Konseptual Penelitian………. 24

3.3 Hipotesis Penelitian………... 25

BAB 4 METODE PENELITIAN 4.1 Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian……….... 26

4.2 Subjek Penelitian……… 26

4.3 Jumlah Sampel………... 26

4.4 Variabel Penelitian………. 27

4.4.1 Variabel Bebas……… 27

4.4.2 Variabel Tergantung……… 27

4.4.3 Variabel Kendali……….. 27

4.5 Definisi Operasional Variabel………. 27

4.6 Lokasi Penelitian………. 28

4.7 Alat dan Bahan……… 28

4.8 Cara kerja………. 29

ix

4.8.2 Pengenceran Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah……….. 30

4.8.3 Uji Sitotoksisitas………. 31

4.9 Alur Penelitian………. 33

4.10 Pengolahan dan Analisis Data………. 34

BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA……….. 35

BAB 6 PEMBAHASAN……… 38

BAB 7 SIMPULAN DAN SARAN 7.1 Simpulan………... 43

7.2 Saran………. 43

x

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Sirih Merah (Piper crocatum)……… 5

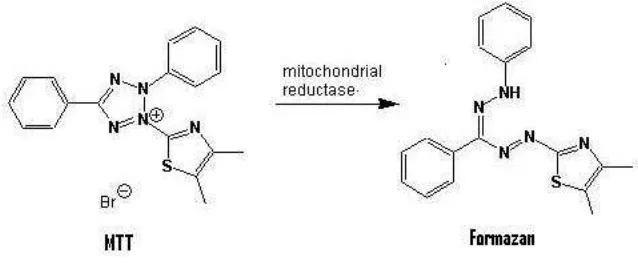

Gambar 2.2 Reduksi MTT yang menghasilkan formazan………. 14

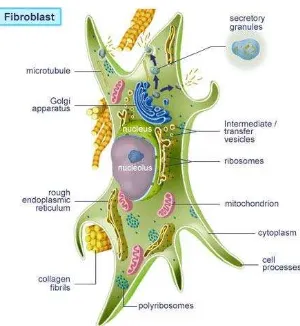

Gambar 2.3 Sel Fibroblas……….. 21

Gambar 4.1 Shaker……… 28

Gambar 4.2 Microplate berisi media Eagle’s minimum essential medium (MEM)………. 31

Gambar 4.3 Elisa Reader……… 32

xi

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1 Komposisi Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah (Piper crocatum)

70%... 8 Tabel 2.2 Growth Factor dalam penyembuhan luka……….. 18 Tabel 5.1 Nilai rerata optical density pada formazan ekstrak etanol daun sirih

merah (Piper crocatum), simpang baku dan persentase sel hidup…. 35

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Nilai Optical Density……… 48

Lampiran 2 Uji Statistik……… 49

Lampiran 3 Foto Hasil Penelitian……… 59

Lampiran 4 Surat Identifikasi Sirih Merah (Piper crocatum)……….. 60

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit mulut dan gigi merupakan salah satu penyakit yang banyak terjadi di masyarakat. Hasil survey rumah tangga pada tahun 2004 menyebutkan 39% penduduk Indonesia menderita penyakit gigi dan mulut. Penyakit gigi dan mulut dapat dibagi dua, yaitu penyakit yang menyerang jaringan keras (gigi) dan jaringan lunak (mulut dan gusi). Salah satu penyakit jaringan lunak yaitu Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR) atau lebih dikenali oleh masyarakat awam

dengan “sariawan” merupakan salah satu penyakit yang ulang kambuh pada

mukosa mulut yang sering terjadi. Stomatitis Aftosa rekuren (SAR) didapatkan pada sekitar 20% dari populasi (Regezi dkk, 2003). Di Indonesia belum diketahui berapa prevalensi SAR di masyarakat, tetapi dari data klinik penyakit mulut di rumah sakit Ciptomangun Kusumo tahun 1988 sampai dengan 1990 dijumpai kasus SAR sebanyak 26,6%, periode 2003-2004 didapatkan prevalansi SAR dari 101 pasien terdapat kasus SAR 17,3% (Harahap, 2006). Untuk terapi SAR mayor menggunakan stereoid secara sistemik, sedangkan untuk SAR minor menggunakan salah satunya bentuk obat topikal jenis steroid (Wray dkk, 2003).

tumbuhan sirih merah (Piper crocatum). Daun sirih merah sering digunakan untuk menghilangkan bau mulut, mengobati gusi berdarah (radang pada gusi), obat sariawan, radang pada tenggorokan, gigi berlubang, dan penghilang bengkak (Sudewo, 2005).

Beberapa penelitian menunjukan bahwa daun sirih merah (Piper crocatum) mempunyai efek antiinflamasi, antibakteri, antioksidan, serta antifungal. Daun sirih merah mempunyai aktivitas antibakteri terhadap

Staphlyococcus aureus dengan nilai KBM (Kadar Bunuh Minimal) sebesar 25% dan Escherichia coli menunjukan nilai KBM (Kadar Bunuh Minimal) sebesar 6,25% (Juliantina dkk, 2009).

Telah dilakukan uji identifikasi kandungan kimia ekstraketanol daun sirih merah (Piper crocatum) dan didapatkan bahwa sirih merah mengandung alkaloid, saponin, flavonoid dan polifenolat (Yulias dkk, 2011). Selain itu daun sirih merah (Piper crocatum) mengandung nilai nutrisi yang dibutuhkan untuk peningkatan proses penyembuhan, misalnya vitamin A dan C (Prahastuti, 2004). Sedangkan pada penelitian lain menunjukan bahwa komponen senyawa yang terkandung pada ekstraketanol 70% daun sirih merah (Piper crocatum) adalah golongan asam lemak, terpenoid, flavonoid, steroid, alkaloid, pirimidin, minyak atsiri, polifenol dan vitamin E (Alfarabi, 2010).

3

jaringan (Maat, 2001). Uji sitotoksisitas adalah bagian dari evaluasi bahan kedokteran gigi dan diperlukan untuk posedur skrining standar. Tujuan uji ini untuk mengetahui efek toksik suatu bahan secara langsung terhadap kultur sel (Fazwishni, 2000). Dalam uji sitotoksisitas ini akan digunakan uji enzimatik dengan perekasi MTT dan sampel penelitian berupa sel fibroblas (kultur sel

BHK-21). Kultur sel BHK-21 yang digunakan berasal dari fibroblas ginjal hamster karena sel fibroblas merupakan sel terpenting dan komponen terbesar dari pulpa, ligamen periodontal dan gingiva (Fazwishni, 2000).

Walaupun sudah ada penelitian untuk mengetahui efek antibakteri dan efek antifungal dari daun sirih merah, namun saat ini belum pernah dilakukan penelitian untuk mengetahui sitotoksisitas ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum) terhadap sel fibroblas dalam usaha pengembangannya sebagai bahan alternatif untuk penyembuhan SAR (Stomatitis Aftosa Rekuren). Sirih merah dapat menjadi salah satu bahan untuk obat SAR (Stomatitis Aftosa Rekuren) secara topikal.

1.2 Perumusan Masalah

Apakah ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum) bersifat toksik terhadap sel fibroblas (BHK-21)?

1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan Umum

1.3.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui jumlah persentase sel fibroblas yang hidup setelah terpapar oleh ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum) konsentrasi 100% menggunakan esei MTT.

2. Untuk mengetahui jumlah persentase sel fibroblas yang hidup setelah terpapar oleh ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum) konsentrasi 50% menggunakan esei MTT.

3. Untuk mengetahui jumlah persentase sel fibroblas yang hidup setelah terpapar oleh ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum) konsentrasi 25% menggunakan esei MTT.

4. Untuk mengetahui jumlah persentase sel fibroblas yang hidup setelah terpapar oleh ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum) konsentrasi 12,5% menggunakan esei MTT.

1.4 Manfaat Penelitian

5 BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sirih Merah (Piper crocatum)

Sirih merah (Piper crocatum) merupakan jenis sirih yang merambat dan banyak tumbuh di daerah tropis khususnya Indonesia. Tumbuhan sirih dikenal sebagai antiseptik sejak 600 SM. Sirih termasuk famili piperaceae yang merambat dan bersandar di batang pohon lain (Duryatmo, 2005). Pada tahun 1990-an sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias, karena penampilannya yang menarik. Permukaan daunnya merah keperakan dan mengkilap. Pada beberapa tahun terakhir ini ramai dibicarakan dan dimanfaatkan sebagai tanaman obat.

Gambar 2.1 Sirih Merah (Piper crocatum) (dikutip dari wikipedia.com) 2.1.1 Klasifikasi

Sirih merah merupakan salah satu spesies dari keluarga piperaceae, dengan sistematika sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisio : Magnoliophyta

Order : Piperales

Family : Piperaceae

Genus : Piper

Species : Piper crocatum (Vossen, 2000)

2.1.2 Morfologi 1. Habitus

Tanaman ini diketahui tumbuh di berbagai daerah di Indonesia, seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, Jawa Barat, Aceh dan beberapa daerah lainnya. Tanaman sirih merah tergolong langka, karena tidak tumbuh disetiap tempat atau daerah. Sirih merah tidak dapat tumbuh di daerah panas, di tempat berhawa dingin sirih merah dapat tumbuh dengan baik. Jika terlalu banyak terkena sinar matahari batangnya cepat mengering, warna merah daunnya bisa menjadi pudar, buram, dan kurang menarik. Tanaman sirih merah akan tumbuh baik jika mendapatkan 60-70 % cahaya matahari (Sudewo, 2005).

2. Daun

Karakter morfologi daun sirih merah dengan nama ilmiah Piper crocatum

7

mengkilat, permukaan helaian daun bagian bawah mencekung dengan pertulangan daun yang menonjol, panjang daun 6,1–14,6cm, lebar daun 4–9,4cm, warna dasar daun hijau pada kedua permukaannya, bagian atas hijau dengan garis-garis merah jambu kemerahan, permukaan bagian bawah hijau merah tua keunguan. Tangkai daun hijau merah keunguan, panjang 2,1–6,2 cm, pangkal tangkai daun pada helaian daun agak ketengah sekitar 0,7–1 cm dari tepi daun bagian bawah (Inggit dkk, 2011).

3. Batang

Tumbuhan merambat atau menjalar, panjangnya dapat mencapai sekitar 5-10m, batang bulat, hijau merah keunguan, beruas dengan panjang ruas 3-8cm, pada setiap buku tumbuh satu daun (Inggit dkk, 2011).

2.1.3 Kandungan Kimia

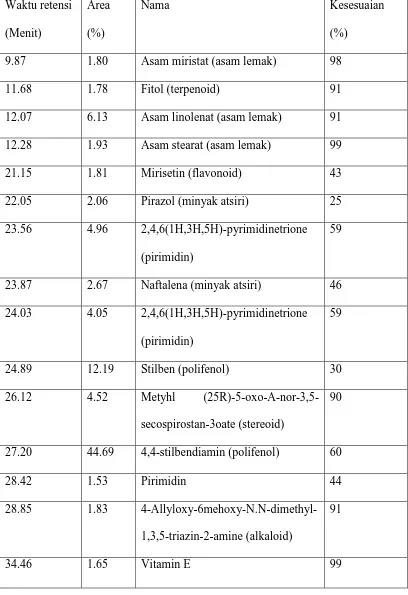

Komposisi senyawa ekstrak etanol 70% daun sirih merah berdasarkan analisis GC-MS (Gas Chromatogrpahy Mass Spectrometry) dapat dilihat pada tabel 2.1. Hasil kromatogram tersebut diolah dengan database perangkat lunak menunjukan komponen senyawa ekstrak etanol 70% daun sirih merah terdiri dari golongan asam lemak, terpenoid, flavonoid, steroid, alkaloid, pirimidin, minyak atsiri, polifenol, dan vitamin E. Terdapat beberapa senyawa yang memiliki kesesuaian rendah dengan database kemungkinan disebabkan oleh karena databse

Tabel 2.1 Komposisi Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah (Piper crocatum) 70% 21.15 1.81 Mirisetin (flavonoid) 43 22.05 2.06 Pirazol (minyak atsiri) 25

23.56 4.96 2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione (pirimidin)

59

23.87 2.67 Naftalena (minyak atsiri) 46 24.03 4.05 2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione

(pirimidin)

59

24.89 12.19 Stilben (polifenol) 30 26.12 4.52 Metyhl

(25R)-5-oxo-A-nor-3,5-secospirostan-3oate (stereoid)

90

27.20 44.69 4,4-stilbendiamin (polifenol) 60

28.42 1.53 Pirimidin 44

28.85 1.83 4-Allyloxy-6mehoxy-N.N-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine (alkaloid)

91

9

Selain itu telah dilakukan uji identifikasi kandungan kimia ekstrak etanol daun sirih merah dan didapatkan bahwa sirih merah mengandung alkaloid, saponin, flavonoid dan polifenolat (Yulias dkk, 2011). Daun sirih merah mengandung nilai nutrisi yang dibutuhkan untuk peningkatan proses penyembuhan, misalnya vitamin A dan C (Prahastuti, 2004). Namun, belum terdapat penelitian yang menyebutkan berapa persen kadar saponin, vitamin A dan C yang terdapat di dalam sirih merah.

Uraian beberapa kandungan kimia daun sirih merah adalah sebagai berikut: a. Polifenol

Polifenol merupakan senyawa yang memiliki subkomponen berupa fenol. Fenol sendiri dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan unit basanya dan subkomponen fenolnya. Polifenol dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan unit basanya yaitu asam gallat, flavon dan asam sinamat. Masing-masing senyawa tersebut berbeda mulai dari struktur sampai sifat aktivitas dan fungsinya (Astawan, 2008).

antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu integritas membran sel bakteri (Cowan, 1999).

b. Alkaloid

Alkaloid mencakup senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom N, biasanya dalam gabungan sebagai bagian dari sistem siklik. Alkaloid biasanya tanpa warna, kebanyakan berbentuk kristal, hanya sedikit yang berupa cairan. Senyawa alkaloid dapat dideteksi dengan pereaksi dragendorf

(Setsy, 2007). Alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Mekanisme yang diduga adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut (Robinson, 1991).

c. Tanin

Tanin mempunyai efek antibakteri dengan cara dapat mengkerutkan dinding sel atau membran sel sehingga mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. Akibat terganggunya permeabilitas, sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehingga pertumbuhannya terhambat atau bahkan mati (Ajizah, 2004).

d Saponin

11

e. Minyak Atsiri

Minyak atsiri yang aktif sebagai antibakteri pada umumnya mengandung gugus fungsi hidroksil (-OH) dan karbonil. Turunan fenol berinteraksi dengan sel bakteri melalui proses adsorpsi yang melibatkan ikatan hidrogen. Pada kadar rendah terbentuk kompleks protein fenol dengan ikatan yang lemah dan segera mengalami peruraian, diikuti penetrasi fenol ke dalam sel dan menyebabkan presipitasi serta denaturasi protein. Pada kadar tinggi fenol menyebabkan koagulasi protein dan sel membran mengalami lisis (Parwata dkk, 2008).

f. Vitamin A, E dan C

Vitamin A berperan dalam proses penyembuhan luka yaitu dalam pembentukan kolagen, diferensiasi sel epitel, dan meningkatkan imunitas. Vitamin A juga mempercepat aktifasi makrofag ke daerah luka (Jeffcoate, 2004). Vitamin C diketahui berperan penting sebagai penunjang kesembuhan melalui kemampuannya dalam mempercepat regenerasi jaringan. yaitu ikut serta dalam biosintesa kolagen. Vitamin C juga berfungsi menstimulir respon kemotaktik dan proliferasi dari neutrofil serta transformasi limfosit (Kus, 1996). Sedangkan vitamin E memiliki efek antioksidan, yaitu mencegah peroksidasi lipid dan menghasilkan membran sel yang stabil (Douglas, 2003).

2.1.4 Khasiat

sebagai antiseptik, serta memiliki efek hipoglikemik. Sirih merah juga dapat digunakan sebagai obat untuk batuk, asma, radang tenggorokan, dan radang hidung (Sulistyani dkk, 2007). Daun sirih merah juga bermanfaat bagi kesehatan gigi dan mulut, antara lain: menghilangkan bau mulut, mengobati gusi berdarah (radang pada gusi), obat sariawan, radang pada tenggorokan, gigi berlubang, dan penghilang bengkak. Selain itu efek zat aktif yang terkandung dalam daun sirih merah dapat merangsang saraf pusat dan daya pikir, serta memiliki efek pencegahan ejakulasi dini, antikejang, antidiare, dan mempertahankan kekebalan tubuh. Secara empiris ekstrak daun sirih merah dalam pemakaian secara tunggal atau diformulasikan dengan tanaman obat lainnya mampu membasmi aneka penyakit, seperti diabetes millitus, peradangan akut pada organ tubuh tertentu, luka yang sulit sembuh, kanker payudara dan kanker rahim, leukimia, TBC, radang pada lever (hepatitis), ambeien, jantung koroner, darah tingggi, dan asam urat (Sudewo, 2005).

2.2 Uji Sitotoksisitas

Uji sitotoksisitas adalah bagian dari evaluasi bahan kedokteran gigi yang diperlukan untuk prosedur skrining standar. Tujuannya adalah untuk mengetahui efek toksik suatu bahan secara langsung terhadap kultur sel (Freshney, 2000).

Berikut adalah beberapa alasan mengapa dalam penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan metode in vitro dengan kultur sel:

13

2. Lingkungan pada kultur sel (pH, suhu, tekanan osmotik) lebih terkontrol.

3. Respon terhadap sel hidup dapat langsung diamati. 4. Sampel lebih homogen.

5. Menghindari tekanan masyarakat terhadap hewan coba. 6. Dapat diukur secara kuantitatif.

Kekurangan metode in vitro dengan kultur sel, yaitu harus dilakukan dalam kondisi aseptik, karena sel akan mati jika terkontaminasi mikroorganisme (Freshney, 2000).

Pengujian efek biokompatibilitas pada tingkat awal dari material yang digunakan pada kedokteran gigi untuk mengetahui toksisitas material yang diuji menggunakan kultur sel. Toksisitas material yang diuji dihubungkan dengan sel yang hidup. Apabila material yang diuji memberikan viabilitas sel hidup yang tinggi, menunjukan bahwa material yang diuji tidak memberikan efek toksik, begitu juga sebaliknya (Anita, 2005).

Salah satu syarat bahan yang digunakan dalam kedokteran gigi seharusnya tidak toksik, tidak mengiritasi, dan harus mempunyai sifat biokompatibilitas atau bahan yang diproduksi tidak boleh mempunyai efek yang merugikan terhadap lingkungan biologis, baik lokal maupun sistemik. Salah satu metode untuk menilai sitotoksisitas suatu bahan adalah dengan uji enzimatik menggunakan pereaksi

Salah satu metode untuk menilai sitotoksisitas suatu bahan adalah dengan uji enzimatik yang menggunakan perekasi MTT [3-(4,5-dimethyltiazol

-2-yl)-2,5-difeniltetrazolium bromide]. Uji ini banyak digunakan untuk mengukur proliferasi selular secara kuantitatif atau untuk mengukur jumlah sel yang hidup (Fazwishni dkk, 2000).

MTT adalah molekul larut yang dapat digunakan untuk menilai aktifitas enzimatis seluler, didasarkan pada kemampuan sel hidup untuk mereduksi garam

MTT. Prinsip dari pewarnaan MTT adalah dengan pengubahan dari cincin

tetrazolium oleh karena aktifitas dari mitokondria pada sel hidup. Pada sel yang mati tidak mengakibatkan perubahan dari cincin tetrazolium (Soenartyo dkk, 2003).

Mekanismenya adalah formazan garam tetrazolium akan direduksi di dalam sel yang mempunyai aktifitas metabolik. Mitokondria sel hidup yang berperan penting dalam hal ini adalah yang menghasilkan dehidroginase. Bila

dehidroginase tidak aktif karena efek sitotoksik, maka formazan tidak akan terbentuk. Jumlah formazan yang terbentuk, proposional dengan aktifitas enzimatik sel hidup(Craig, 2002).

15

(dikutip dari biotek.com)

Produksi formazan dapat dihitung dengan melarutkan dan mengukur densitas optik dari larutan yang dihasilkan. Reaksi warna biru keunguan digunakan sebagai ukuran dari jumlah sel hidup. Semakin pekat warna biru ungunya, semakin tinggi nilai absorbsinya, dan semakin banyak jumlah sel yang hidup. Jumlah formazan yang dihasilkan dan kemudian diukur setelah dilarutkan berbanding secara proposional dengan jumlah sel, walaupun absorbansi absolut berbeda antara berbagai jenis sel. Makin pekat warnanya, makin tinggi nilai absorbansinya, dan ini berarti makin banyak jumlah selnya (Fernandez dkk, 1995;Fazwishni dkk, 2000).

Uji sitotoksistas dengan esei MTT dapat digunakan untuk mengukur proliferasi dan sitotoksisitas terhadap sel. Ujinya cukup positif, cepat, semiotomatis, dan tidak menggunakan radioisotop. Uji ini berdasar kemampuan sel hidup untuk mereduksi garam [3-(4,5-dimethyltiazol

-2-yl)-2,5-difeniltetrazolium bromide] (MTT). Reduksi garam tetrazolium terjadi intrasel dan melibatkan enzim dari retikulum endoplasma dan mitokondria. Dengan demikian jumlah sel yang hidup dapat diukur sebagai konsentrasi hasil produksi MTT

(Fazwishni dkk, 2000).

2.3 Proses Penyembuhan Luka

remodelling jaringan (Goepel, 1992). Penyembuhan luka merupakan proses pergantian sel yang rusak dengan sel yang baru, sehingga fungsi tubuh atau jaringan akan pulih kembali dengan sempurna. Penyembuhan demikian disebut regenerasi. Pada proses penyembuhan dari sel atau jaringan yang rusak akan diganti dengan jaringan parut atau jaringan ikat (Sudiono dkk, 1995).

platelet-17

derived growth factor (PDGF), fibroblast growth factor (FGF), epidermal growth factor (EGF) dan transforming growth factor-β (TGF- ), sitokin (TNF α / Tumor Necroting Factor α, IL / Interlukin 1, 6, 8, IFN ), enzim dan prostaglandin Eβ

untuk mengaktivasi sel dan angiogenesis (Rinastiti, 2003). Aktifasi makrofag saat bermigrasi ke daerah yang mengalami keradangan diperlihatkan dalam bentuk ukurannya yang bertambah besar, sintesis protein, mobilitas, aktifitas fagositik dan kandungan enzim lisosom yang dimilikinya. Aktifasi ini diinduksi oleh sinyal-sinyal, mencakup sitokin yang diproduksi oleh limfosit-T yang tersensitisasi (IFN ), endotoksin bakteri, berbagai mediator selama radang akut dan protein matriks ekstrasel seperti fibronektin. Saat radang terjadi kronik, makrofag dapat berakumulasi dan berproliferasi di tempat peradangan. Limfosit yang teraktivasi akan mengeluarkan IFN yang akan mengaktivasi makrofag, dan karena makrofag juga akan mengeluarkan IL-1 dan TNF yang akan mengaktivasi limfosit, sehingga dengan demikian akan membentuk timbal balik antara makrofag dan limfosit. Timbal balik tersebut menyebabkan makrofag akan bertambah banyak di jaringan dan menyebabkan banyaknya jumlah makrofag di daerah radang (Kumar dkk, 2000; Underwood 1999).

factor yang bertanggung jawab terhadap migrasi dan proliferasi fibroblas (Rinastiti, 2003). Pada tahap proliferasi ini, luka dipenuhi sel radang, fibroblas dan kolagen yang membentuk jaringan lunak, berwarna merah muda dan granuler yang disebut jaringan granulasi. Secara mikroskopik jaringan granulasi terdiri dari pembuluh darah kecil yang baru dibentuk dengan latar belakang jaringan kendir dan mengandung fibroblas serta sel-sel radang (Robins and Kumar, 1995). Pembentukan pembuluh darah yang baru disebut angiogenesis. Proses angiogenesis diinduksi oleh TGF (Transforming Growth Facor), PDGF (Platelet Derived Growth Factor), interlukin 8 dan VEGF (Vascular Endhothelial Growth Factor) (Enoch and Price, 2004).

Tabel 2.2 Growth Factor dalam penyembuhan luka

Growth Factor Singkatan Asal Efek Epithelial Growth mitogen fibroblas dan keratinosit, membentuk

19

Proliferasi sel fibroblas dan keratinosit, migrasi keratinosit, angiogenesis granulasi, sintesis TIMP, angiogenesis, proliferasi

KGF Fibroblas Migrasi, proliferasi dan diferensiasi keratinosit,

Fase terakhir dalam proses penyembuhan luka yaitu fase maturasi (remodelling). Tujuan dari fase ini adalah menyempurnakan terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan penyembuhan yang kuat. Fibroblas sudah mulai meninggalkan jaringan granulasi, warna kemerahan dari jaringan berkurang dan serat fibrin dari kolagen bertambah banyak untuk memperkuat jaringan parut. Luka dikatakan telah sembuh apabila terjadi kontinuitas lapisan kulit dan kekuatan jaringan parut mampu atau tidak menganggu untuk melakukan aktifitas normal (Samsuhidayat, 1997).

2.4 Antioksidan

antioksidan adalah zat yang dapat menunda atau mencegah terbentuknya reaksi radikal bebas (peroksida) dalam oksidasi lipid (Dalimartha dan Soedibyo, 1999).

Untuk kehidupannya, manusia maupun hewan tergantung pada oksigen. Oksigen essensial berguna untuk kehidupan, bekerja melalui mekanisme reaksi berurutan di dalam sel-sel tubuh, mempunyai batasan fungsi dan kemudian dapat memberikan efek samping. Reaksi oksidasi yang lebih kompleks akan menghasilkan radikal bebas, yang apabila tidak terdapat sistem antioksidan, akan menghancurkan elemen vital sel-sel tubuh (Muchtadi, 2009). Berdasarkan sumber perolehannya ada 2 macam antioksidan, yaitu antioksidan alami merupakan antioksidan hasil ekstraksi bahan alami dan antioksidan buatan (sintetik) yang merupakan antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia (Kochhar

and Rossell, 1990). Mekanisme antioksidan dalam menghambat oksidasi atau menghentikan reaksi berantai pada radikal bebas dari lemak yang teroksidasi dapat disebabkan oleh empat macam mekanisme reaksi yaitu:

1. Pelepasan hidrogen dari antioksidan 2. Pelepasan elektron dari antioksidan

3. Adisi lemak ke dalam cincin aromatik pada antioksidan

4. Pembentukan senyawa kompleks antara lemak dan cincin aromatik dari antioksidan (Winarti, 2010).

21

2.5 Sel Fibroblas

Fibroblas adalah sel pembentuk kolagen dan badan interseluler. Di samping merupakan kesatuan hidup dari jaringan ikat, fibroblas berperan aktif dalam sintesa protein yang menjadi materi dasar untuk pembentukan bahan antar sel yang berbentuk maupun amorf. Fibroblas merupakan sel yang besar, agak memipih, seringkali agak berbentuk bulat panjang dan ovoid, disetai tonjolan-tonjolan sitoplasma tumpul yang bercabang. Intinya lonjong menyerupai bentuk dari selnya dapat diperlihatkan dengan beberapa cara pewarnaan, misalnya dengan pembuatan sediaan bentangan jaringan ikat yang diwarnai dengan cat basa seperti

methylene blue, dilihat dengan mikroskop cahaya, sitoplasma fibroblas yang tercat pucat pada pewarnaan ini seringkali meluas secara teratur dari badan sel dalam bentuk tonjolan-tonjolan (Leeson, 1996).

Pembentukan kolagen oleh sel fibroblas dari protein yang didahului dengan pembentukan prokolagen yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma, dibentuk di celah ekstra sel dari molekul kolagen berupa serabut kolagen yang menyusun sesuai dengan susunan molekul (Bloom, 2002).

23 BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan:

= tidak diteliti = diteliti = merangsang

jumlah sel fibroblas

Ekstrak etanol daun sirih merah (Flavonoid)

mati hidup

proliferasi sel fibroblas ↑ antioksidan ↑

3.2 Keterangan Kerangka Konseptual Penelitian

Daun sirih merah (Piper crocatum) diketahui mengandung beberapa bahan aktif dan salah satunya yang diketahui paling banyak yaitu dari golongan polifenol. Flavonoid merupakan salah satu senyawa golongan terbesar dalam polifenol. Flavonoid telah diketahui mempunyai efek antioksidan. Antioksidan berperan penting dalam menetralisasi radikal bebas dalam tubuh dan dapat mempercepat proses inflamasi. Cara kerja flavonoid sebagai antioksidan yaitu dengan menghambat oksidasi lipid. Hal ini dapat mengaktifkan transforming frowth factor beta (TGF- ) dan meningkatkan proliferasi fibroblas. TGF-berperan dalam menstimulasi kemotaksis fibroblas dan proses produksi kolagen dan fibronektin. Gumpalan fibrin yang terbentuk oleh peningkatan aktifitas fibronektin akan menjadi kerangka bagi re-epitelisasi dan proliferasi fibroblas. Karena adanya efek antioksidan yang dikandung oleh sirih merah (Piper crocatum) itulah yang menjadi pertimbangan untuk menjadikan sirih merah sebagai bahan alternatif obat untuk penyembuhan Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR) dengan melakukan uji biokompatibilitas sesuai dengan syarat material di bidang kedokteran gigi terutama yang digunakan di dalam mulut.

Untuk mengetahui efek toksisitas ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum) terhadap sel fibroblas maka perlu dilakukan uji sitotoksisitas dengan menggunakan esei MTT. Hal ini dapat diketahui dengan tidak direduksinya garam

25

3.3 Hipotesis Penelitian

26 BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ekperimental laboratoris dan rancangan penelitian menggunakan post test only control group design.

4.2 Subjek Penelitian

Ekstrak etanol daun sirih merah konsentrasi 100%, 50%, 25%, dan 12,5%

4.3 Jumlah Sampel

Penentuan banyaknya sampel juga dapat diperoleh dengan menggunakan rumus (Lameshow, 1990):

n = 2σ (Z1- ½ α + Z1- )2

(μ1 - μβ)2

= 2. 0,043954 (1,96+0,842)2

(0,109875 – 0,476875)2

= 7 Keterangan:

n = jumlah sampel penelitian

σ = standar deviasi

Z = konstanta

µ1 = rata-rata kontrol

27

4.4 Variabel Penelitian 4.4.1 Variabel bebas

Konsentrasi ekstrak etanol daun sirih merah 100%, 50%, 25%, dan 12,5 %.

4.4.2 Variabel tergantung

Jumlah sel fibroblas BHK-21 yang hidup 4.4.3 Variabel kendali

Waktu panen, cara kerja, sterilisasi, cara pengukuran sampel

4.5 Definisi Operasional Variabel

1. Ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum) adalah sediaan pekat yang didapat dengan cara maserasi daun sirih merah dengan menggunakan pelarut etanol.

2. Uji sitotoksisitas adalah cara menguji sitotoksis suatu bahan dengan menghitung jumlah sel yang hidup, setelah terpapar bahan yang akan diuji. 3. Sel BHK-21 adalah kultur sel fibroblas ginjal hamster (Baby Hamster Kidney) yang diperoleh dari Pusat Veterinaria Farma (PUSVETMA) Surabaya.

4. Esei MTT adalah pemecahan cincin tetrazolium MTT

keunguan digunakan sebagai ukuran dari jumlah sel hidup dengan bantuan alat Elisa reader.

4.6 Lokasi Penelitian

Pusat Veterinaria Farma (PUSVETMA) Surabaya.

4.7 Alat dan Bahan Alat:

1. Filter Milipore Minisart

2. Flask (Nunc) 3. Microplate

4. Pipet pasteur

5. Shaker Vari Shaker (Dyanatech)

Gambar 4.1 Shaker 6. Incubator ESCO

7. Laminator flow (Clemcot Australia) 8. Elisa reader 620 nm (Opsysmr Denmark) 9. Multichannel

29

Bahan:

1. Ekstrak daun sirih merah

2. Kultur sel BHK-21 dari PUSVETMA Surabaya

3. Media kultur berisi Eagle’s minimum essential medium (MEM) 4. Penstrep 1%

5. Kanamycin

6. Foetal Bovine Serum (FBS) 5% 7. Fungizone100 unit/ml

8. Pereaksi MTT

9. Phospat Buffer Saline (PBS)

10.Dimethlysulfoxide Analar (DMSO)

11.Aquadest steril

4.8 Cara Kerja

4.8.1 Persiapan Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah

1. Timbang serbuk daun sirih merah yang akan diekstraksi sebanyak 200 g. 2. Lakukan pembasahan serbuk sirih merah dengan pelarut alkohol 70 %

sebanyak 200 ml.

3. Masukkan serbuk kedalam toples dan ratakan, tambahkan pelarut alkohol 400 ml sampai serbuk terendam , tutup rapat.

4. Diamkan selama 5 malam dan setiap hari diaduk .

6. Saring lagi filtrate kedua, campurkan dengan filtrate pertama, ampas ditambahkan lagi dengan alkohol 70% sebanyak 200 ml, diamkan semalam. 7. Saring lagi filtrate, campur dengan hasil sebelumnya.

8. Kentalkan filtrate/ekstrak cair dengan rotary evaporator. 9. Tampung dan masukkan botol.

(Dinkes Prop. Jatim, UPT Materia Medica Batu)

Dari serbuk daun sirih merah sebanyak 200 gram dan menggunakan pelarut alkohol 70% total sebanyak 1000 ml maka didapatkan hasil ekstrak sebanyak 175 ml ekstrak kental daun sirih merah.

4.8.2 Pengenceran Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah

Proses pengenceran ekstrak etanol daun sirih merah dilakukan dengan cara menggunakan rumus:

X= konsentrasi yang diminta x jumlah yang diminta konsentrasi yang tersedia

Keterangan:

X = jumlah yang akan diambil (Tambayong, 2001).

Maka didapatkan hasil sebagai berikut:

31

4.8.3 Uji Sitotoksisitas

1. Disiapkan kultur sel BHK-21, microplate dengan 96 well steril di dalam

laminar flow.

2. Well pada microplate diisi sel dengan kepadatan 6x dalam media

kultur Eagels’s minimum essential medium (MEM), Kanamycin, Penstrep

1%, Foetal Bovine Serum (FBS) 5%, Fungizone 100 unit/ml, sebanyak 100 µl.

Gambar 4.2 Microplate berisi media Eagle’s minimum essential medium (MEM)

3. Konsentrasi ekstrak etanol daun sirih merah 100%, 50%, 25%, dan 12,5% difilter menggunakan milipore 0,45 µm, diambil 50 µl untuk setiap

well. Disiapkan pula kontrol sel dan kontrol media. Kontrol sel adalah tiap

well berisi sel dan media kultur saja. Kontrol media adalah tiap well yang berisi media kultur saja.

4. Kemudian microplate di inkubasi selama 20 jam pada suhu 37 C, 5%

CO2..

difilter menggunakan milipore 0,20 µm ditambahkan sebanyak 10 µl untuk setiap well. Inkubasi selama 4 jam.

6. Setelah masa inkubasi selesai, MTT diambil menggunakan multichannel

kemudian ditambahkan dimethlysulfoxide analar (DMSO) sebanyak 50 µl tiap well untuk menghentikan produk metabolik MTT. Untuk melarutkan,

microplate di shaker selama 5 menit.

7. Nilai densitas optik formazan dibaca dengan Elisa reader

Gambar 4.3 Elisa Reader

8. Untuk mengetahui presentase jumlah sel hidup dilakukan dengan memakai rumus (Doyle dkk, 2000):

33

4.9 Alur Penelitian

Identifikasi tanaman

Persiapan ekstrak daun sirih merah

Uji sitotoksisitas menggunaikan esei MTT

Microplate dikeluarkan dari inkubator, media di dalam well diambil dan ditambahkan MTT

5mg/ml dalam PBS sebanyak 10 µl untuk tiap

well.

Microplate diinkubasi kembali selama 4 jam

Microplate dengan 96 well (sumuran)

Masukan kultur sel BHK- 21 dengan kepadatan 6x103 dalam media kultur Eagle’s minimum essential medium (MEM), Kanamycin, Penstrep 1%, Foetal Bovine Serum (FBS) 5%, Fungizone 100 unit/ml

Microplate diinkubasi selama 20 jam pada suhu 37 C, 5% CO2

Tambahkan ekstrak sirih merah dengan berbagai konsentrasi sesuai kelompok sampel sebanyak 50 µl untuk tiap well (sumuran)

Setelah diinkubasi selesai, MTT diambil menggunakan multichannel.

Ditambahkan dimethlysulfoxide analar (DMSO) sebanyak 50 µl untuk tiap well. Kemudian di shaker selama 5 menit.

4.10 Pengolahan dan Analisis Data

35 BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

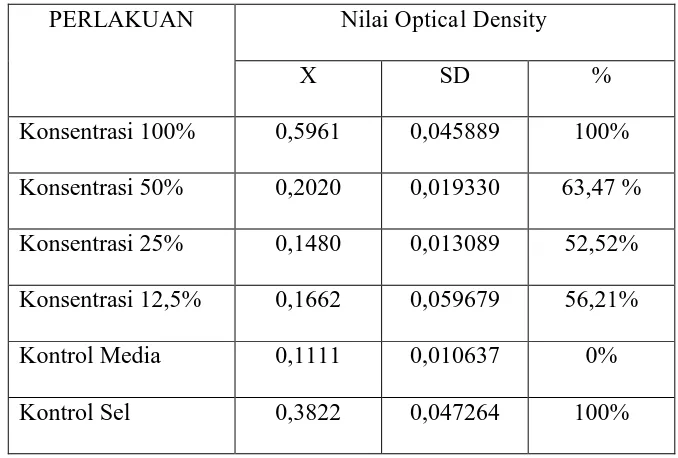

Hasil pembacaan berupa tingkat absorbansi atau optical density. Semakin tinggi angka optical density, menunjukan jumlah sel fibrobas yang hidup semakin banyak. Nilai optical density dari formazan pada ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum) yang diukur dengan elisa reader dapat dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1 Nilai rerata optical density pada formazan ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum), simpang baku dan persentase sel hidup

PERLAKUAN Nilai Optical Density

X SD %

Konsentrasi 100% 0,5961 0,045889 100% Konsentrasi 50% 0,2020 0,019330 63,47 % Konsentrasi 25% 0,1480 0,013089 52,52%

Konsentrasi 12,5% 0,1662 0,059679 56,21% Kontrol Media 0,1111 0,010637 0% Kontrol Sel 0,3822 0,047264 100%

Keterangan:

X = Rerata nilai optical density

SD = Simpang Baku

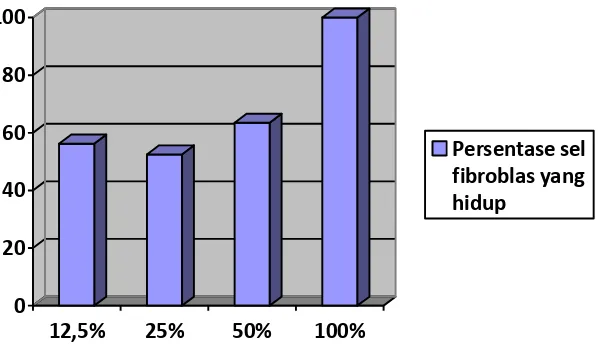

0 20 40 60 80 100

12,5% 25% 50% 100%

Persentase sel fibroblas yang hidup

Gambar 5.1 Grafik jumlah persentase sel fibroblas yang hidup

Pada gambar 5.1 tampak bahwa yang menunjukan nilai optical density

yang paling tinggi pada kelompok perlakuan konsentrasi 100%, sedangkan yang menunjukan nilai optical density yang paling rendah pada kelompok perlakuan konsentrasi 25%.

Data hasil penelitian berupa data parametrik, kemudian digunakan uji normalitas Kolmogorof-Smirnof Test yang menunjukan seluruh kelompok mempunyai nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (p>0,05), artinya seluruh kelompok berdistribusi normal. Kemudian dilakukan uji homogenitas varians dengan Levene’s Test didapatkan p=0,006, ini menunjukan kelompok tidak homogen karena tidak memenuhi p>0,05.

Setelah diketahui semua kelompok mempunyai distribusi normal dan tidak homogen, maka untuk mengetahui adanya perbedaan nilai optical density pada

37

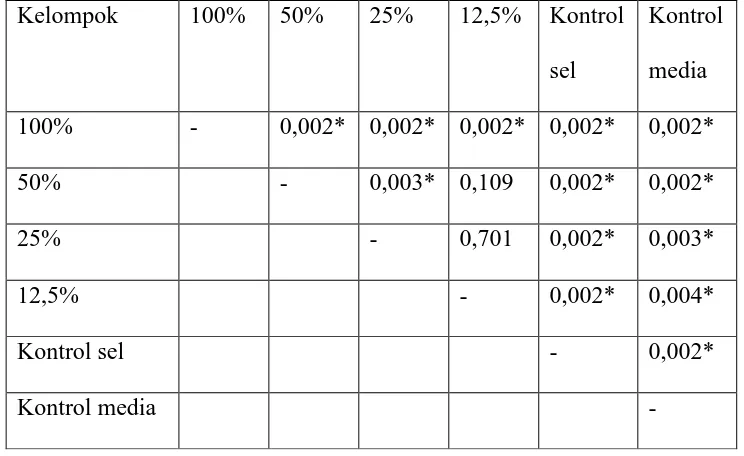

(memenuhi syarat p < 0,05) sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang bermakna.

Kemudian analisis data dilanjutkan menggunakan Mann-Whitney Test untuk membandingkan perbedaan antar kelompok konsentrasi dan kelompok kontrol. Dari hasil yang didapatkan uji statistik Mann-Whitney Test (tabel 5.2), jika nilai p<0,05 menunjukkan bahwa ada perbedaan bermakna, sedangkan jika nilai p>0,05 menunjukan bahwa tidak ada perbedaan bermakna.

Tabel 5.2 Mann-Whitney Test antar perlakuan dan kontrol

Keterangan: *= menunjukan adanya perbedaan yang bermakna

Pengujian Mann-Whitney Test menunjukan bahwa ada perbedaan antara masing-masing kelompok konsentrasi 100%, 50%, 25%, dan 12,5% dengan kontrol. Sedangkan kelompok konsentrasi 12,5% terhadap konsentrasi 50% dan konsentrasi 25% tidak terdapat perbedaan yang bermakna.

Kelompok 100% 50% 25% 12,5% Kontrol sel

Kontrol media 100% - 0,002* 0,002* 0,002* 0,002* 0,002*

50% - 0,003* 0,109 0,002* 0,002*

25% - 0,701 0,002* 0,003*

12,5% - 0,002* 0,004*

Kontrol sel - 0,002*

38 BAB 6 PEMBAHASAN

Sirih merah (Piper crocatum) merupakan salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat alternatif. Telah dilakukan uji identifikasi kandungan kimia ekstraketanol daun sirih merah dan didapatkan bahwa sirih merah mengandung alkaloid, saponin, flavonoid dan polifenolat (Yulias dkk, 2011). Selain itu daun sirih merah mengandung nilai nutrisi yang dibutuhkan untuk peningkatan proses penyembuhan, misalnya vitamin A dan C (Prahastuti, 2004). Sedangkan pada penelitian lain menunjukan bahwa komponen senyawa yang terkandung pada ekstraketanol 70% daun sirih merah adalah golongan asam lemak, terpenoid, flavonoid, steroid, alkaloid, pirimidin, minyak atsiri, polifenol dan vitamin E (Alfarabi, 2010). Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penggunaan daun sirih merah sebagai bahan obat alternatif untuk Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR).

Untuk mengembangkan bahan pengobatan Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR) yang alami maka harus diuji terlebih dahulu dengan uji biokompatibilitas sesuai dengan syarat material di bidang kedokteran gigi terutama yang digunakan di dalam mulut. Salah satu pengujian untuk menentukan berbagai sifat dari suatu bahan kedokteran gigi adalah uji sitotoksisitas terhadap jaringan (Maat, 2001). Untuk mengetahui sitotoksisitas ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum)

maka dilakukan pengujian terhadap sel fibroblas menggunakan esei MTT.

39

Penelitian ini merupakan uji pendahuluan, yaitu uji toksisitas dari bahan secara in vitro yang diujikan secara langsung pada kultur sel atau jaringan. Uji sitotoksisitas dapat dilakukan dengan menggunakan hewan coba secara in vivo atau menggunakan kultur sel secara in vitro. Prinsip dasar menumbuhkan sel secara in vitro adalah merancang sistem kultur agar menyerupai keadaan in vivo. Sel yang akan diteliti dipindah dari jaringan asalnya, kemudian ditempatkan dalam wadah kultur untuk mendapatkan tempat pertumbuhan dan nutrisi yang cukup pada temperatur 37 C dan lingkungan gas (95% CO2 95% udara) pada pH 7,4-7,7 (Freshney, 2000).

Uji sitotoksisitas menggunakan esei MTT ini berdasar kemampuan sel hidup untuk mereduksi garam [3-(4,5-dimethyltiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolium bromide] (MTT). Reduksi garam tetrazolium terjadi di intrasel dan melibatkan enzim dari retikulum endoplasma dan mitokondria. Dengan demikian jumlah sel yang hidup dapat diukur sebagai konsentrasi hasil produksi MTT. Parameter sitotoksisitas yang utama berdasarkan pada nilai absorbansi. Apabila warna sel semakin pekat (biru keunguan), maka nilai absorbansi semakin tinggi yang berarti semakin banyak sel yang hidup. Namun bila warna sel semakin pudar, maka nilai absorbansi semakin rendah, artinya banyak sel yang mati (Fazwishni dkk, 2000).

41

terhambat sehingga proses proliferasi segera terjadi. Aktifitas flavonoid dalam mempercepat proses penyembuhan luka didukung juga oleh mekanisme antioksidan dalam melakukan penghambatan aktifitas radikal bebas (Indraswary, 2011). Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang membuktikan bahwa daun sirih merah mempunyai kemampuan antioksidan yang disebabkan adanya kandungan flavonoid yang bekerja dengan jalan menghambat oksidasi lipid (Alfarabi dkk, 2010). Antioksidan mampu memblokir inisiasi dari susunan radikal bebas sehingga hormon pertumbuhan (Growth Factor) dapat memicu proliferasi sel fibroblas (Kumar dkk, 2000). Migrasi dan proliferasi dari sel fibroblas dipengaruhi oleh sejumlah Growth Factor seperti platelet-derived growth factor (PDGF), fibroblast growth factor (FGF), epidermal growth factor

43 BAB 7

SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

Dari hasil penelitian eksperimental laboratoris sitotoksisitas ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum) terhadap sel BHK-21 menggunakan esei MTT

ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum) tidak toksik terhadap sel

BHK-21.

2. Sitotoksisitas terendah terhadap sel BHK-21 didapatkan pada ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum) dengan konsentrasi 100%. 7.2 Saran

1. Perlu penelitian lebih lanjut tentang sitotoksisitas ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum) menggunakan hewan coba secara in vivo.

44

DAFTAR PUSTAKA

Ajizah A. 2004. Sensitivitas Salmonella typhimurium Terhadap Ekstrak Daun Psidium guajava L. Bioscientiae. 1(1): 8-31

Alfarabi M. 2010. Kajian Antidiabetogenik Ekstrak Daun Sirih Merah (Piper crocatum) In Vitro. Karya Tulis Akhir. Institut Pertanian Bogor. p.30 Alfarabi M, Bintang M, Suryani, Safihri M. 2010. The Comparative Ablity of

Antioxidant Activity of Piper crocatum in Inhibiting Fatty Acid Oxidation and Free Radical Scavenging. Hayati Journal of Biosciences. Availabe at http://journal.ipb.ac.id/index.php/hayati. Accessed on January, 2013

Anita Y. 2005. Uji Biokompatibilitas Resin Akrilik Jenis Otopolimerisasi pada Sel Fibroblas. Majalah Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. 63: 128

Ariyani M, Kusumaningsih T, Rahardjo M.S. 2007. Daya Hambat Ekstrak Daun Jambu Mente (Anarcadium ociidentale) Terhadap Pertumbuhan Streptococcus sanguis. Jurnal PDGI. 57:45

Astawan M, Kasih, Andreas L. 2008. Khasiat Warna-Warni Makanan. Gramedia Pustaka Utama Jakarta. p. 31

Bloom F. 2002. Buku Ajar Histologi. Cetakan I. Jakarta. EGC. p. 130-3

Chandel RS and Rastogi RP. 1979. Triterpenoid Saponin and Sapogenin. Phytochemistry. 19: 1889–908

Cowan MM. 1999. Plant Products as Antimicrobial Agents. Clinical Microbiology Reviews 12(4): 564–82

Craig RG and Powell JM. 2002. Restorative Dental Materials. 6th wd. London. Mosby Co. p. 135-40

Dalimartha S dan Soedibyo M. 1999. Awet Muda Dengan Tumbuhan Obat dan Diet Supleme. Trubus Agriwidya. p. 36-40

Duryatmo S. 2005. Dulu Hiasan Kini Obat. Trubus. p. 427-37

Douglas M and Alan L.Miller. 2003. Nutritional Support for Wound Healing.

Availabe at http://www.thorne.com/altmedrev/.fulltext/8/4/359.pdf. Accessed on January 2013

Doyle A and Grififths JB. 2000. Cell and Tissue Culture for Medical Research.

45

Enoch S and Price P. 2004. Cellular, Molecular and Biochemical Difference in The Pathophysiology of Healing Between Acute Wounds, Chronnic Wounds in The Aged. Available at http://www.worldwidewounds.com. Accessed on January 2013

Fazwishni S dan Hadjiono BS. 2000. Uji Sitotoksisitas dengan Esei MTT. Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. 7: 28-32

Fernandez BR and Vetviaeka V. 1995. Method in Cellular Immunology. CRC Press. Boca raton, New York, London, Tokyo. p. 47-52

Freshney RI. 2000. Culture of Animal Cell; a Manual of Basic Technique 4th Edition. New York: Wiley Liss Inc. p. 329-60

Froschle M, Pluss, Peter A, Etzweiler E, Ruegg D. 2004. Phytosteroid for Skin Care. p. 55-8

Goepel. 1992. Oral Pathology. New York: McMillan Publ. p. 21-7

Harahap AO. 2006. Kesembuhan Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR) Minor Dengan Pemberian Daun Pegagan (Centella asiatica). Jurnal Ilmiah dan

Teknologi Kedokteran Gigi FKG UDPM Jakarta. p. 92-5

Indraswary R. 2011. Efek Konsentrasi Ekstrak Buah Adas (Foeniculum vulgare Mill.) Topikal Pada Epitelisasi Penyembuhan. Jurnal Majalah Ilmiah Sutlan Agung. 59:124

Inggit P dan Esti M. 2011. Karakteristik Morfologi Daun Sirih Merah: Piper crocatum dan Piper porphyrophyllym N.E.Br. Koleksi Kebun Raya Bogor. Berkas Penelitian Hayati Edisi Khusus 7A: 83-5

Isnaeni U, Iswari RS, Harini NW. 2012. Pengaruh Pemberian Vitamin A Terhadap Penurunan Parasitemia Mencit yang Diinfeksi Plasmodium berghei. Unnes Journal of Life Science.

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php. Accesed on January 2013

Jeffcoate W, Price P and Harding KG. 2004. Wound Healing and Treatments for People With Diabetic Foot Ulcers. Diabet Metab Res Rev 20(1):78-89 Juliantina F, Dewa Ayu Citra M, Bunga N, Titis N dan Endrawati T. 2009.

Manfaat Sirih Merah (Piper crocatum) Sebagai Agen Anti Bakteri

Terhadap Bakteri Gram Positif dan Gram Negatif. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Indonesia.10: 1-10

Kochar SP and Rosell B. 1990. Detection Estimation and Evaluation of

Antioxidants in Food System. Elvisier Applied Science London. p. 19-64 Kumar V, Cotran R, Robbins S. 2000. Buku Ajar Patologi 7th ed. Jakarta:EGC. p.

56-63

Kus H.1996. Peranan Vitamin C (Asam askorbat) Dalam Kesehatan Jaringan Rongga Mulut. Majalah Kedokteran Gigi. 3:29, p. 5-62

Lameshow S, Homer Jr. DW, Klar J, Lwanga SK. 1990. Adequacy of Sample Size in Health Studies. Toronto: World Health Organization pub. John Wuley and Sons. p. 9-11

Lesson CR, Leeson TS, Papparo AA. 1996. Buku Ajar Histologi. Edisi V. Cetakan VI. Jakarta. EGC. p. 116-7

Maat S. 2001. Sterilisasi dan Disinfeksi. Ceramah Sehari Penyucihamaan (sterilisasi) Sarana Pelayanan Kesehatan. Patologi Klinik RSUD Dr. Soetomo Surabaya. p. 14

Muchtadi D. 2009. Gizi Anti Penuaan Dini. CV Alfabet Bandung. p. 45-67

Parwata I.M.O.A dan Dewi P. 2008. Isolasi Dan Uji Aktivitas Antibakteri Minyak atsiri Dari Rimpang Lengkuas (Alpinia galanga L.). Jurnal Kimia 2 (2: 100-4

Prahastuti S dan Tambunan K. 2004. Tinjauan Literatur Sirih. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) Jakarta

Regezy JA, Sciubba JJ, and Jordan RC. 2003. Oral Pathology. Ed. USA, Sanders. p. 38-42

Rinastiti M. 2003. Pengaruh Membran Amnion Terhadap Jumlah Sel Fibroblas Pada Proses Penyembuhan Luka. Majalah Kedokteran Gigi (Dental Journal) Jakarta : UI. p. 639-43

Robins SL and Kumar V. 1999. Buku Ajar Patologi I 4th Edition. Jakarta. p. 53-65 Robinson T. 1991. Kandungan Organik Tumbuhan Tingkat Tinggi. ITB Bandung.

p. 132-6

Rosenberg L. 2006. Wound Healing Growth Factor. Available at www.woundhealing.com. Accessed on January 2013

Saija A, Scales M, Lanz M, Marzullo D, Bonina F, Castelli F. 1995. Flavonoids as antioxidants agents. FRBM. 19:481-6

47

Sesty R. 2007. Studi Maksroskopi, Mikroskopi, dan Skrining Fitokimia Daun Anredera cordifolia (Ten.) Steenis. Karya Tulis Akhir. Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya. p. 28-9

Soenartyo H. dan Rianti Devi. 2003. Uji sitotoksisitas Ekstrak Coleus amboinicuc, Lour Menggunakan Esei MTT. Majalah Kedokteran Gigi (Dental journal). 36(2)

Sudewo B. 2005. Basmi Penyakit dengan Sirih Merah. PT Agromedia p. 38-42 Sudiono J, Kurniadhi B, Hendrawan A dan Djiamantoro. 1995. Ilmu Patologi.

Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC. p. 112-6

Sulistyani N, Sasongko H, Hertanti M, Meilana L. 2007. Aktivitas Minyak Atsiri Daun Sirih Merah (Piper crocatum Ruiz and Pav) terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan Candida albicans Serta Identifikasi

Komponen Kimianya. Med Far. 6(2):33-9

Tambayong, J. 2001. Farmakologi untuk Keperawatan. Jakarta: Widya Medika. p. 37-8

Telili C, Serper A, Dogan AL, Guc D. 1999. Evaluation of The Cytotoxicity of Calcium Phospate Root Canal Sealers by MTT Assay. J Endodont. 25: 811 Trihendradi C. 2008. SPSS 16 Analisis Data Statistik. Yogyakarta : Graha Ilmu. p.

59-65, 169-173

Underwood JC. 1999. Patologi Umum dan Sistematik 2nd ed. Jakarta:EGC. p. 247-54

Van der Vossen and Wessel M. 2000. Plants Resources of South-East Asia . Stimulants. p. 102

Vegad JL. 1995. A Textbook of Veterinary General Pathology; Healing and Repair. New Delhi: Vikas Publishing House Put. Ltd. p. 82-153 Waha MG. 2000. Sehat Dengan Mengkudu. Jakarta MSF Group. p. 1-16 Winarti S. 2010. Makanan Fungsional. Surabaya Graha Ilmu

Wray D, Lowe GD, Dagg JH, Felix JD, and Scully C. 2003. Textbook of General and Oral Medicine. Edinburg, Hartcourt Publ. Ltd. p. 31

Yulias NW, Agnes B, Igustin AS. 2011. Aktifitas Mukolitik In Vitro Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah (Piper crocatum Ruiz dan Pav.) Pada Mukosa Usus Sapi dan Identifikasi Kandungan Kimianya. Availabe at

48 LAMPIRAN

49

51

Asymp. Sig. (2-tailed) .002

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001a

a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Kelompok

Asymp. Sig. (2-tailed) .002

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001a

NPar Tests

Asymp. Sig. (2-tailed) .002

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001a

a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Kelompok

Asymp. Sig. (2-tailed) .002

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001a

53

Asymp. Sig. (2-tailed) .002

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001a

a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Kelompok

Asymp. Sig. (2-tailed) .002

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001a

NPar Tests

Asymp. Sig. (2-tailed) .002

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001a

a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Kelompok

Asymp. Sig. (2-tailed) .003

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001a

55

Asymp. Sig. (2-tailed) .004

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .002a

a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Kelompok

Asymp. Sig. (2-tailed) .002

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001a

NPar Tests

Asymp. Sig. (2-tailed) .002

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001a

a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Kelompok

Asymp. Sig. (2-tailed) .002

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001a

57

Asymp. Sig. (2-tailed) .002

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001a

a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Kelompok

Asymp. Sig. (2-tailed) .003

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .001a

NPar Tests

Asymp. Sig. (2-tailed) .109

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .128a

a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Kelompok

Asymp. Sig. (2-tailed) .701

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .710a

59

Lampiran 3 Foto Hasil Penelitian

Keterangan:

1 = Kontrol sel 2 = Kontrol media

61