Analisis komoditi unggulan

sektor pertanian Kabupaten Pacitan

sebelum dan selama otonomi daerah

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi

Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan

Ekonomi Pembangunan

Rovina Darmasanti

F1105024

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup

berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan

institusi-institusi nasional, mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi,

penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Pembangunan mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau

penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman

kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial,

untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang baik, secara

material dan spiritual. (Todaro, 2000:20).

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh

masyarakat Indonesia merupakan hakekat pembangunan. Pembangunan

mencakup: pertama, kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan,

dan lain-lain; kedua, kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa

keadilan, rasa sehat; ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat

sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial. (Emil

Salim, 1986: 3).

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana

pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya

yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan

perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah

tersebut (Lincolyn Arsyad,1999: 108).

Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu

produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak dan

nelayan, memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha,

menunjang pembangunan industri serta memperluas pasar baik pasar dalam

negeri maupun luar negeri. Tujuan pembangunan pertanian layak ditempatkan

sebagai prioritas utama agar tercapainya swasembada pangan. Pembangunan

pertanian mengupayakan untuk mengembangkan potensi yang ada, yaitu

memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara optimal.

Pertanian tidak lagi dianggap sebagai usaha tradisional yang berskala kecil,

dan apabila dikelola dengan baik produk yang dihasilkan akan mempunyai

kualitas yang mampu bersaing, sehingga sangat menguntungkan bagi

perekonomian Indonesia.

Sektor pertanian diharapkan mampu memberikan sumbangan yang

berarti dalam peningkatan pendapatan nasional. Sektor ini berperan sebagai

sumber penghasil bahan pangan, sumber bahan baku bagi industri, mata

pencaharian sebagian besar penduduk, penghasil devisa negara dari ekspor

komoditinya bahkan berpengaruh besar terhadap stabilitas dan keamanan

nasional. Penduduk Indonesia yang sebagian besar penghasilannya bergantung

pada bidang pertanian, namun tingkat produksinya tidak dapat memenuhi

kebutuhan dalam negeri. Penyebabnya adalah pemanfaatan sumberdaya alam

Peranan sektor pertanian di Indonesia sangat penting karena dilihat

dari keharusannya memenuhi kebutuhan pangan penduduk pada tahun 2005

yang berjumah 219,3 juta dan diprediksikan akan bertambah sebesar 1,25

persen (Nainggolan, 2006: 78) (dalam Yunastiti Purwaningsih).

Program peningkatan bahan pangan dapat diarahkan untuk memenuhi

kebutuhan pangan di dalam negeri dari produksi pangan nasional. Unsur-

unsur dari ketahanan pangan antara lain tersedianya pangan dan aksesabilitas

masyarakat terhadap bahan pangan. Jumlah penduduk yang cukup tinggi

selalu menggantungkan penyediaan bahan pangan dari pasar nasional

sehingga tidak ada pilihan lain untuk berusaha membangun sistem ketahanan

pangan yang kokoh pada keragaman sumber bahan pangan lokal. Ketersediaan

dan kecukupan pangan mencakup kuantitas dan kualitas bahan pangan

sedangkan aksesabilitas adalah kemampuan bagi setiap individu untuk

memenuhi kebutuhan pangan karena didukung pemasaran yang efektif dan

efisien.

Pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan yaitu menjamin

ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan,

kelembagaan, dan organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan untuk

meningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang dalam memenuhi

kebutuhan dasar penduduknya selalu mengabaikan keswadayaan, akan

bergantung pada negara lain dan menjadi negara yang tidak berdaulat (Arifin,

2004) (dalam Yunastiti Purwaningsih).

Pertambahan penduduk mendorong perlunya pengadaan pangan yang

produksi pertanian dicapai dengan peningkatan produktivitas disebabkan

karena terbatasnya tanah dan waktu. (Emil salim, 1986:32). Sempitnya lahan

pertanian dan dibangunnya industri-industri maupun bangunan fisik yang

ditandai dengan tidak suburnya lahan akan mengganggu proses kegiatan

pertanian dalam menghasilkan produksi. Pengalihan fungsi lahan dari fungsi

pertanian ke fungsi bangunan menjadi penyebab utama berkurangnya lahan

pertanian yang selanjutnya berdampak pada berkurangnya produksi produk

pertanian, terutama pangan. Tenaga kerja di sektor ini juga cenderung

berkurang, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat. Faktor penyebab

lain yaitu adanya perubahan iklim global yang mengakibatkan bencana alam,

sehingga banyak areal panen menjadi puso, dan produksi menghadapi resiko

berupa ketidakpastian iklim. (Yunastiti Purwaningsih, 2008: 6).

Sektor pertanian mempunyai peranan penting baik di tingkat nasional

maupun regional, namun peranan tersebut menurun sejalan dengan

peningkatan pendapatan perkapita yang mencerminkan proses transformasi

struktural. Penurunan ini disebabkan oleh interaksi dari berbagai proses yang

bekerja antara lain disisi permintaan, penawaran, dan pergeseran kegiatan.

Penurunan sektor pertanian tidak berarti menyebabkan sektor ini kurang

berarti. (Ikhsan dan Arman, 1993) (dalam Ropingi dan Agustono, 2006: 117).

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu negara

masih sangat besar. Sebagian besar penduduk Indonesia masih

menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Turunnya sektor pertanian

dalam menyumbangkan output nasional dan penyediaan lapangan pekerjaan

perkembangan yang dinamis. Sektor pertanian merupakan penopang bagi

sektor-sektor perekonomian lainnya sehingga pembangunan ekonomi tidak

dapat berpaling dari sektor ini. (Nuning Setyowati dan Mei Tri Sundari, 2005:

57)

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam perspektif

ekonomi makro. Pertama, sektor pertanian merupakan sumber pertumbuhan

output nasional. Studi Herliana (2004) menunjukkan sektor pertanian

memberikan kontribusi 19,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari

keseluruhan sektor perekonomian Indonesia, walaupun secara kuantitas lebih

kecil jika dibanding dengan kontribusi sektor jasa (43,5%) dan manufaktur

(23%) namun sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar

yakni 47%. Kedua, sektor pertanian memiliki karakteristik yang spesifik

khususnya dalam hal ketahanan terhadap guncangan struktural dari

perekonomian makro (Simatupang dan Dermoredjo, 2003) (dalam Andi

Irawan, 2005: 250).

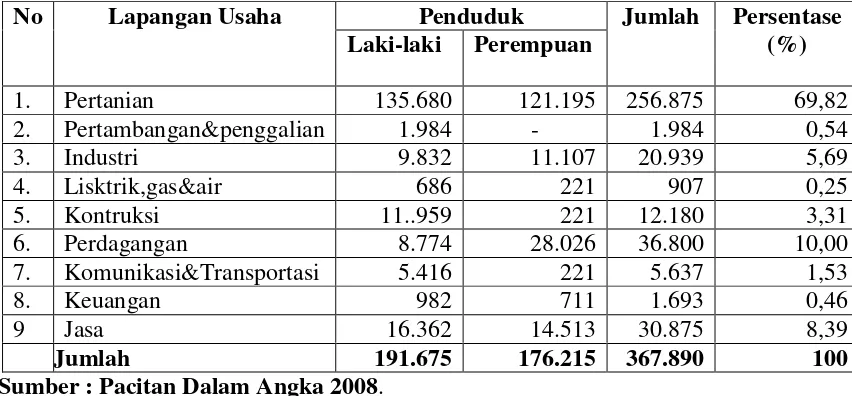

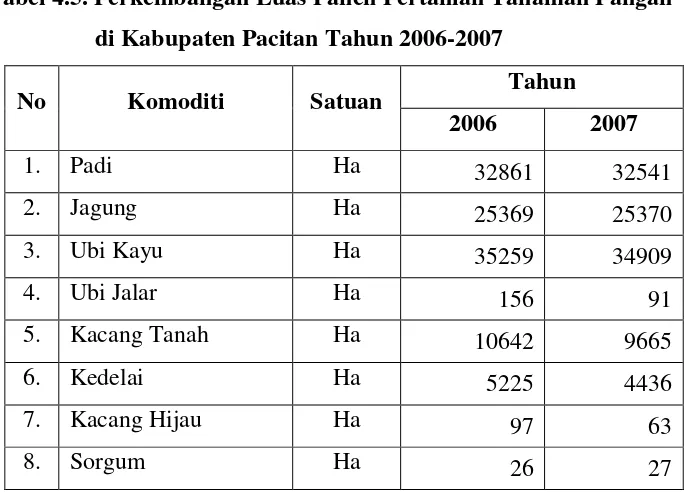

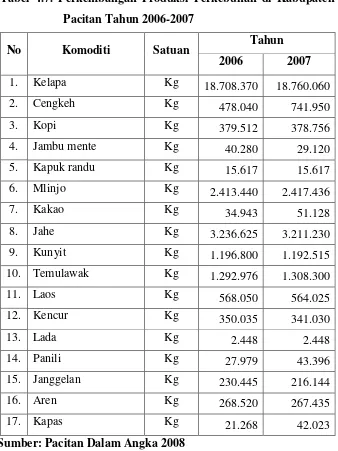

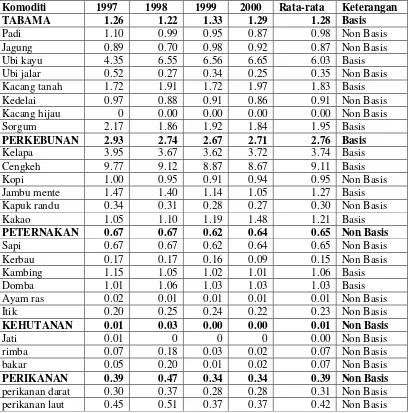

Sektor perekonomian yang mempengaruhi pembangunan daerah di

Kabupaten Pacitan adalah sektor pertanian yang meliputi sub sektor tanaman

bahan makanan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor

kehutanan, dan sub sektor perikanan. Penentuan komoditi unggulan daerah

merupakan salah satu faktor dari pengembangan ekonomi. Pada kenyataannya

hampir di semua daerah mempunyai komoditas unggulan. Pengembangan

komoditas unggulan di semua daerah tidak seluruhnya berjalan sukses karena

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk

menganalisis mengenai komoditi unggulan sektor pertanian di Kabupaten

Pacitan sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses pembangunan ekonomi

daerah. Maka dari itu, penelitian ini mengambil judul : ”ANALISIS

KOMODITI UNGGULAN SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN

PACITAN SEBELUM DAN SELAMA OTONOMI DAERAH ”.

B. Perumusan Masalah

1. Komoditi pertanian apa saja yang menjadi unggulan ekonomi di

Kabupaten Pacitan sebelum dan selama Otonomi Daerah ?

2. Komoditi pertanian apa saja yang potensial untuk dikembangkan di

Kabupaten Pacitan sebelum dan selama Otonomi Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui komoditi pertanian yang menjadi unggulan ekonomi di

Kabupaten Pacitan sebelum dan selama Otonomi Daerah ?

2. Untuk mengetahuikomoditi pertanian yang potensial untuk dikembangkan

di Kabupaten Pacitan sebelum dan selama Otonomi Daerah ?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pengambil kebijakan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai

bahan pertimbangan didalam merumuskan strategi dan kebijaksanaan

2. Bagi penulis, hasil penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan

tentang komoditi unggulan yang dimiliki di Kabupaten Pacitan sebelum

dan selama Otonomi Daerah dan untuk melengkapi salah satu persyaratan

guna memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

3. Bagi dunia pendidikan, sebagai bahan referensi atau masukan bagi peneliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Produksi

1. Pengertian Produksi

Produksi adalah suatu proses dimana barang dan jasa yang disebut

input diubah menjadi barang-barang dan jasa-jasa yang disebut output.

Proses perubahan bentuk faktor produksi disebut dengan proses produksi.

Produksi pertanian dapat diartikan sebagai usaha untuk memelihara dan

mengembangkan suatu komoditi untuk kebutuhan manusia. Pada proses

produksi untuk menambah guna dan manfaat dilakukan proses penanaman

dari bibit dan dipelihara untuk memperoleh manfaat atau hasil dari suatu

komoditi pertanian.

Proses produksi pertanian menumbuhkan macam-macam faktor

produksi seperti modal, tenaga kerja, tanah, dan manajemen pertanian

yang berfungsi mengkoordinasikan faktor-faktor yang ada sehingga

benar-benar mengeluarkan hasil produksi (output). Sumbangan tanah adalah

berupa unsur-unsur tanah yang asli dan sifat-sifat tanah yang tak dapat

dirusakan dengan mana hasil pertanian yang dapat diperoleh. Tetapi untuk

memungkinkan diperolehnya produksi diperlukan tangan manusia yaitu

tenaga kerja petani (labor). Faktor produksi modal adalah sumber-sumber

ekonomi diluar tenaga kerja yang dibuat oleh manusia. Modal dilihat

dalam arti uang atau dalam arti keseluruhan nilai sumber-sumber ekonomi

Perusahaan sebagai pelaku ekonomi yang bertanggung jawab

menghasilkan barang atau jasa harus menentukan kombinasi berbagai

input yang akan dipakai untuk outputnya.

2. FaktorProduksi

Faktor produksi merupakan input yang digunakan dalam proses

produksi, dibidang pertanian output yang dihasilkan dalam bentuk hasil

produksi fisik membutuhkan sumberdaya yang digunakan sebagai faktor

produksi berupa tanah, tenaga kerja, bibit, pupuk serta teknologi sebagai

penunjang dalam usaha tani dengan tujuan menghasilkan output yang

maksimal.

a. Tanah merupakan faktor produksi yang paling penting. Hal ini terbukti

dari besarnya balas jasa yang terima oleh tanah dibandingkan faktor -

faktor produksi lain. Tingkat produktifitas tanah dipengaruhi oleh

tingkat kesuburan tanah, sarana dan prasarana yang ada sebagai

penunjang dalam meningkatkan produksi pertanian. Ada kemungkinan

pemilik faktor produksi tanah menyakapkan tanahnya pada petani

penggarap dengan sistem bagi hasil. David Ricardo dalam Mubyarto

mengungkapkan teorinya tentang sewa tanah deferensial, dimana

ditunjukan bahwa tinggi rendahnya sewa tanah disebabkan perbedaan

kesuburan tanah, makin subur tanah makin tinggi harganya.

(Mubyarto, 1994: 90).

b. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama dalam usaha

tani. Tenaga kerja adalah manusia yang dengan aktifitasnya

hidup, dalam hal ini adalah syarat hidup yang baik bagi usaha tani.

Tenaga kerja dalam usaha tani tidak hanya mengembangkan tenaga

(labor) saja tetapi juga mengatur organisasi produksi secara

keseluruhan.(Mubyarto,1994:124).

c. Bibit merupakan salah satu faktor produksi sangat menentukan

keberhasilan usaha tani. Pemilihan bibit yang baik dan lahan terhadap

hama sangat menunjang untuk menghasilkan output yang maksimal.

d. Pupuk merupakan faktor produksi yang mendukung keberhasilan

usaha tani. Pupuk dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Pupuk organik adalah pupuk yang dihasilkan dari kotoran ternak

atau sisa-sisa mahluk hidup yang karena alam dengan bantuan

mikro organisme mengalami pembusukan.

2) Pupuk anorganik adalah pupuk buatan yang dihasilkan oleh

manusia melalui proses pabrikasi, dengan meramu

bahan-bahan-bahan kimia yang mengandung kadar hava tinggi.

3. Fungsi Produksi

Fungsi produksi merupakan hubungan antara jumlah output

maksimum yang diproduksi dan input yang diperlukan guna menghasilkan

output tersebut dengan tingkat pengetahuan teknik tertentu. (Paul A

Samuelson dan William D Nourdhaus, 1996: 128). Fungsi Produksi

menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari

pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu.

persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan tingkat

( dan kombinasi ) penggunaan input-input. (Boediono, 2000: 64).

Q = f (X1, X2, X3,...Xn)

Dimana

Q = tingkat produksi (output)

X1, X2, X3,...Xn = input

Berdasarkan faktor produksi yang digunakan dalam jangka pendek

faktor tenaga kerja dianggap sebagai faktor tetap dan berlaku tambahan

yang semakin berkurang (Law Diminishing Return), produk marginal

setiap unit input akan menurun sebanyak penambahan jumlah input yang

bersangkutan , dengan asumsi semua input lainnya konstan (Paul A

Samuelson dan Willian D Noudous,1996:130). Dalam jangka pendek

perusahaan tidak dapat menambah jumlah faktor produksi yang dianggap

tetap. Faktor produksi yang dianggap tetap biasanya modal seperti mesin

dan peralatan, bangunan perusahaan, sedangkan faktor produksi yang

dapat mengalami perubahan adalah tenaga kerja.

Hukum hasil lebih yang semakin berkurang (The Law of

Diminishing Marginal Return) menyatakan bahwa apabila faktor produksi

yang dapat diubah jumlahnya (tenaga kerja) terus menerus ditambah

sebanyak satu unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak

pertambahannya, tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu produksi

tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai negatif. Sifat

pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi

kemudian menurun. (Sadono Sukirno, 2005: 196). Berlakunya hukum ini

disebabkan oleh kelangkaan faktor produksi (makin memburuknya

kualitas input), dan kejenuhan (laju keausan yang meningkat) dari faktor

produksi.

Produksi jangka panjang menggunakan seluruh faktor produksi

yang bersifat variabel. Output diartikan dengan mengubah faktor produksi

atau input dalam tingkat kombinasi yang seoptimal mungkin. Perubahan

input ini memiliki proporsi yang sama atau berbeda. Dalam jangka

panjang semua faktor produksi dapat mengalami perubahan sehingga

perusahaan dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan

yang terjadi di pasar.

Suatu isoquant menunjukkan kombinasi yang berbeda dari input

tenaga kerja (L) dan barang modal (K), yang memungkinkan perusahaan

menghasilkan jumlah output tertentu. Isoquant yang lebih tinggi

menunjukkan jumlah output yang lebih besar sedangkan isoquant yang

lebih rendah menunjukkan jumlah output yang lebih kecil. (Dominick

Salvatore, 1995: 150). Isoquant mempunyai karakteristik yaitu di daerah

asal relevan, isoquant mempunyai kemiringan negatif, isoquant cembung

terhadap titik asal dan isoquant tidak pernah saling berpotongan. Kurva

biaya sama menunjukkan semua kombinasi berbeda dari tenaga kerja dan

barang-barang modal yang dapat dibeli perusahan dengan pengeluaran

total dan harga-harga faktor produksi tertentu. Kemiringan kurva biaya

sama ditentukan oleh harga tenaga kerja dan harga barang-barang modal.

4. Teori Biaya Produksi

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh

perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan

mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang

diproduksi oleh perusahaan tersebut. (Sadono Sukirno, 2005: 205).

Kegiatan produksi dalam mengubah input menjadi output, suatu

perusahaan tidak hanya menentukan input saja yang diperlukan, tetapi

harus mempertimbangkan harga dari input-input tersebut yang merupakan

biaya produksi dari output. Biaya produksi sangat penting peranannya bagi

perusahaan dalam menentukan jumlah output. (Sugiarto, 2002: 248).

Biaya produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat

dibedakan menjadi dua jenis yaitu biaya eksplisit dan biaya tersembunyi.

Biaya eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang berupa

pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan

bahan mentah yang dibutuhkan. Biaya tersembunyi adalah taksiran

pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan

itu sendiri. Pengeluaran biaya tersembunyi antara lain adalah pembayaran

untuk keahlian keusahawanan produsen tersebut, modalnya sendiri yang

digunakan dalam perusahaan dan bangunan perusahaan yang dimiliki.

(Sadono Sukirno, 2005: 208).

Biaya produksi dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan

jangka waktunya yaitu biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi

jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek yaitu jangka waktu dimana

input tetap selain dari input variabel. Beberapa konsep yang berhubungan

dengan biaya produksi jangka pendek adalah sebagai berikut:

1. Biaya Tetap Total (Total Fixed Cost = TFC)

Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor

produksi (input) yang tidak dapat diubah jumlahnya walaupun jumlah

outputnya yang dihasilkan berubah.

2. Biaya Variabel Total (Total Variabel Cost = TVC)

Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor

produksi yang dapat diubah jumlahnya.

3. Biaya Total (Total Cost = TC)

Keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dalam

menghasilkan output. Biaya total merupakan penjumlahan biaya tetap

total dan biaya variabel total.

4. Biaya Marginal (Marginal Cost = MC)

Kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi

sebanyak satu unit.

MC = ∆TC / ∆q

5. Biaya Tetap Rata-rata (Average Fixed Cost =AFC)

Rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan untuk membuat satu-satuan

output. AFC diperoleh dari membagi biaya tetap total dengan jumlah

output. Karena TFC konstan maka nilai AFC akan semakin kecil jika

output yang dihasilkan semakin bertambah.

6. Biaya Variabel Rata-rata (Average Variabel Cost = AVC)

Rata- rata biaya variabel yang dikeluarkan untuk membuat satu-satuan

output. AVC diperoleh dari membagi biaya variabel total dengan

jumlah output.

AVC = TVC / Q

7. Biaya Total Rata-rata (Average Cost = AC)

Besarnya biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk membuat satu-satuan

output. AC diperoleh dengan membagi biaya total dengan jumlah

output.

AC = TQ / C atau AC = AFC + AVC

Biaya produksi jangka panjang adalah jangka waktu dimana semua

faktor produksi dapat mengalami perubahan. Perusahaan dapat

menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Di

dalam jangka panjang tidak ada biaya tetap, semua jenis biaya yang

dikeluarkan merupakan biaya variabel.

5. Penerimaan Produsen

a. Penerimaan Total (TR)

Penerimaan total produsen dari hasil penjualan output dikalikan

dengan harganya. Secara matematika dinotasikan:

TR = Q . Pq

Dimana:

TR = Total Penerimaan

Q = Jumlah output

b. Penerimaan Rata-rata (AR)

Penerimaan dari unit output yang dijual. Secara matematika

dinotasikan (Boediono, 1996: 95):

AR = TR/ Q

c. Penerimaan Marginal (MR)

Kenaikan dari penerimaan total (TR) yang disebabkan oleh tambahan

penjualan per unit. Secara matematika dinotasikan (Boediono, 1996:

95):

MR = ∆TR / ∆Q

6. Keuntungan Maksimum

Permintaan individu akan suatu komoditi merupakan jumlah suatu

komoditi yang bersedia dibeli individu selama periode waktu tertentu.

Permintaan tersebut tergantung pada harga komoditi itu, pendapatan

nominal individu, harga komoditi lain, dan citarasa individu. Semuanya itu

harus dianggap konstan (asumsi citeris paribus). Penawaran komoditi oleh

produsen tunggal yaitu jumlah komoditi yang bersedia ditawarkan oleh

produsen tunggal selama periode waktu tertentu. Penawaran tersebut

tergantung pada harga komoditi itu dan biaya produksi untuk produsen

tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi harus

dipertahankan konstan (asumsi citeris paribus) antara lain teknologi, harga

input yang diperlukan untuk memproduksi komoditi itu, dan untuk

komoditi pertanian adalah kondisi iklim dan cuaca. Dalam teori ekonomi,

waktu yang sama dengan jumlah komoditi yang ditawarkan selama

periode yang sama.

Produsen dianggap akan selalu memilih tingkat output dimana

keuntungan yang diperoleh adalah maksimum. Keuntungan adalah

perbedaan antara hasil penjualan total yang diperoleh dengan biaya total

yang dikeluarkan. Posisi tersebut dinyatakan sebagai posisi ekuilibrium,

karena ada kecenderungan bagi produsen untuk mengubah output dan

harga output. Bila produsen mengurangi atau menambah volume

outputnya (penjualannya), maka keuntungan justru menurun. (Walter

Nicholson, 1991: 251).

Upaya peningkatan produksi tidak akan menguntungkan bila

penggunaan input produksi tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh

dan modal yang dikeluarkan oleh petani. Petani yang rasional tidak hanya

berorientasi pada produksi yang tinggi, akan tetapi lebih menitikberatkan

pada semakin tingginya pendapatan atau keuntungan yang diperoleh.

Nicholson (1991) menyatakan bahwa petani sebagai produsen yang

rasional akan memaksimumkan keuntungan atau akan menjalankan usaha

tani secara efisien. Keuntungan maksimum diperoleh apabila produksi per

satuan luas pengusahaan dapat optimal, artinya mencapai produksi yang

maksimal dengan menggunakan input produksi secara tepat dan

berimbang. Pemakaian input produksi juga berpengaruh terhadap

pendapatan petani sehingga petani perlu mengetahui dan mengambil sikap

B. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Tiga nilai pokok dalam keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu :

1. Ketahanan (Sustenance) merupakan kemampuan untuk memenuhi

kebutuhan pokok seperti pangan, papan, kesehatan, proteksi untuk

mempertahankan hidup.

2. Harga diri (Self Esteam) merupakan pembangunan yang seharusnya

memanusiakan orang. Pengertian dalam arti luas pembangunan suatu

daerah seharusnya meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang

berada di daerah atau wilayah tersebut.

3. Freedom from servitude merupakan kebebasan bagi setiap individu suatu

negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk

berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan

oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan kualitas hidup

masyarakat. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang

menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara

dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi mempunyai pengertian :

1. Suatu proses perubahan yang terjadi secara terus menerus.

2. Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita.

3. Kenaikan pendapatan perkapita berlangsung dalam jangka panjang.

4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang misalnya ekonomi, politik,

hukum, sosial dan budaya. Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari 2

di bidang regulasi (baik formal maupun informal). (Lincolyn Arsyad,

1999:6).

Pembangunan sebagai pergerakan keatas dari seluruh sistem sosial

yang menekankan pada pentingnya pertumbuhan dengan perubahan

khususnya perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. (Mudrajad Kuncoro, 2004:

63)

C. Pembangunan Ekonomi Daerah

1. Definisi Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses di mana

pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakatnya mengelola

sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan

antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu

lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi

(pertumbuhan ekonomi ) dalam wilayah tersebut. (Lincolin Arsyad, 1999:

108).

Tiga pengertian daerah berdasarkan aspek ekonomi yaitu (Lincolin

Arsyad, 1999: 107-108):

a. Daerah Homogen adalah daerah yang dianggap sebagai ruang dimana

kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam pelosok ruang terdapat

sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat-sifat-sifat tersebut antara lain dari segi

pendapatan per kapita, sosial-budayanya, geografis, dan sebagainya.

b. Daerah Nodal adalah suatu daerah yang dianggap sebagai suatu ruang

ekonomi yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan

c. Daerah Perencanaan atau Daerah Administrasi adalah suatu daerah

yang ruang ekonomi berada di bawah satu administrasi tertentu seperti

satu propinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Jadi daerah ini

berdasarkan pada pembagian administrasi suatu negara.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada

penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan

pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi

sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal

(daerah).

Ada empat peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam

proses pembangunan ekonomi daerah yaitu (Lincolin Arsyad, 1999: 120)

a. Entrepreneur

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan

suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu

usaha sendiri (BUMD). Pemerintah daerah harus dapat mengelola

aset-aset dengan lebih baik sehingga secara ekonomis dapat

menguntungkan.

b. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk

menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi

pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah bisa mengikutsertakan

lembaga-lembaga pemerintah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat

dalam proses penyusunan sasaran-sasaran ekonomi, rencana-rencana,

c. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui

perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di

daerahnya. Hal ini dapat mempercepat proses pembangunan dan

prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (zoning) yang

lebih baik.

d. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan

pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus. Hal ini dapat

mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut

dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada sebelumnya tetap

berada di daerah tersebut.

2. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Para ahli mengemukakan berbagai teori tentang pembangunan daerah

antara lain (Lincolin Arsyad, 1999: 115).

a. Teori Ekonomi Neo Klasik

Konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu

keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas faktor produksi. Sistem

perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiah apabila modal

bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Modal akan mengalir dari

daerah yang berupah tinggi menuju ke daerah yang berupah rendah.

b. Teori Basis Ekonomi ( Economics Base Theory)

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama

dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.

Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal,

termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan

menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja.

Teori basis ekonomi membagi kegiatan ekonomi ke dalam dua

sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan sektor basis

merupakan kegiatan suatu masyarakat yang hasilnya berupa barang

dan jasa yang ditujukan untuk ekspor keluar, regional, nasional, dan

internasional. Kegiatan sektor non basis merupakan kegiatan

masyarakat yang hasilnya berupa barang dan jasa yang diperuntukkan

bagi masyarakat itu sendiri dalam kawasan kehidupan ekonomi

masyarakat tersebut. (Rachmat Hendayana, 2003: 3).

Penekanan terhadap arti penting bantuan (aid) kepada dunia

usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional

merupakan strategi dari pembangunan daerah. Implementasi

kebijakannya mencakup pengurangan hambatan atau batasan terhadap

perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan

didirikan di daerah tersebut.

Ketergantungan yang tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar

secara nasional maupun global merupakan kelemahan dari model ini.

Model ini juga berguna untuk menentukan keseimbangan antara

jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk

c. Teori Lokasi

Teori ini mengatakan bahwa lokasi mempengaruhi

pertumbuhan daerah khususnya bila dikaitkan dengan pengembangan

kawasan industri. Pemilihan lokasi yang tepat seperti

memaksimumkan peluangnya untuk mendekati pasar lebih dipilih oleh

perusahaan karena dapat meminimumkan biaya. Model pengembangan

industri kuno menyatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya

termurah antara bahan baku dengan pasar. Keterbatasan dari teori

lokasi ini adalah teknologi dan komunikasi modern yang telah

mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi

dan distribusi barang.

d. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral menganggap bahwa ada hirarki tempat

dan disetiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih

kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku).

Tempat sentral merupakan suatu pemukiman yang menyediakan

jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

Pembangunan ekonomi daerah di perkotaan maupun di

pedesaan dapat menerapkan teori ini, misal perlu pembedaan fungsi

antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah

bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai

e. Teori Kausasi Kumulatif

Teori kausasi kumulatif menunjukkan kondisi daerah sekitar

kota semakin buruk. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperoleh

kesenjangan antara daerah-daerah tersebut (maju versus terbelakang).

Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif

dibandingkan dengan daerah lainnya.

f. Model Daya Tarik

Teori daya tarik industri merupakan model pembangunan

ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori

ekonomi yang mendasari adalah bahwa suatu masyarakat dapat

memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian

subsidi dan insentif.

D. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan perencanaan

untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia dan

memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-

sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. (Lincolin Arsyad, 1999: 127).

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah dapat melihat secara

keseluruhan suatu daerah sebagai suatu unit ekonomi yang didalamnya

terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain.

Tiga unsur dasar dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah

yaitu (Lincolin Arsyad, 1999: 133).

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan

(horizontal dan vertikal) di mana daerah tersebut merupakan bagian

darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi

akhir dari interaksi tersebut.

2. Perencanaan yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk

daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara

nasional.

3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misal

administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya berbeda

pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Derajat

pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut.

Perencanaan daerah yang efektif harus dapat membedakan penggunaan

sumberdaya - sumberdaya pembangunan dengan sebaik mungkin, dan

mengambil manfaat dari informasi yang lengkap dan tersedia pada tingkat

daerah karena kedekatan para perencananya dengan objek perencanaan.

Proses perencanaan pembangunan daerah dapat dipengaruhi oleh dua

kondisi yaitu (Mudrajad Kuncoro, 2004: 47):

1. Tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri

yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan

perekonomian

2. Perekonomian daerah dalam suatu negara dapat dipengaruhi oleh setiap

sektor yang berbeda-beda. Adanya perbedaan pertumbuhan di beberapa

daerah, misal beberapa daerah mengalami pertumbuhan sedangkan di

Perencanaan pembangunan daerah merupakan perencanaan yang

integratif dan komprehensif, artinya bahwa penentuan dan pemilihan prioritas

didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah

harus melibatkan seluruh bidang sosial dan ekonomi serta mengacu pada

kebijakan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah harus berdasarkan pada kondisi

dan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan.

Karakteristik pembangunan daerah terletak pada penekanan pembangunan

yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous

development) dengan menggunakan potensi sumber daya daerah yang ada.

(Gunawan Sumodiningrat, 1997) (dalam Lilis Siti Badriah, 2003:143).

E. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi Daerah secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “autos”

yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. Daerah otonom sebagai

kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah tertentu berwenang

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang No 32 Tahun

2004 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

dan mengurusi sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Penjelasan dalam

Undang-Undang tersebut adalah pemberian kewenangan otonomi pada daerah

kabupaten dan kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi

Tujuan Otonomi Daerah menurut Undang-undang no 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah adalah Otonomi Daerah diarahkan untuk memacu

pemerataan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat,

menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan

pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata,

dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan

bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah

yang akan memberi peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Di era otonomi daerah dan globalisasi yang sedang terjadi, setiap

daerah dituntut untuk dapat menggali potensi yang dimiliki oleh daerah

bersangkutan. Tujuannya untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang

dimiliki suatu daerah, sehingga akan lebih cepat dan tanggap dalam menyusun

strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sasaran

pembangunan akan terwujud apabila pemerintah daerah mengetahui potensi

daerah dan kawasan andalan serta merumuskan strategi kebijakan

pengembangan produk atau komoditi basis ekonominya. (Ropingi dan

Agustono, 2007: 61).

Pemerintah daerah dituntut untuk mempersiapkan sumber daya

manusia yang handal, mampu bersaing dengan tenaga dari luar daerah dan

mampu untuk mengolah potensi daerah. Sumber daya manusia yang tidak atau

belum berkualitas dapat menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah tidak

berjalan sebagaimana mestinya seperti adanya konflik dan penyelewengan

yang diwarnai oleh menonjolnya kepentingan pribadi dan kelompok. Sumber

berkualitas karena nantinya akan menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan

otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah membawa pemerintah daerah

dituntut untuk lebih pro aktif dalam menggali potensi yang ada didaerahnya.

Namun ada kecenderungan bagi pemerintah daerah untuk mengeksploitasi

sumber daya alam yang ada. Rusaknya sumber daya alam disebabkan karena

keinginan dari pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan daerah,

dimana sumber daya alam yang potensial dieksploitasi secara besar-besaran

tanpa mempertimbangkan dampak negatif atau kerusakan lingkungan dan

prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penyelengaraan pemerintah daerah di berbagai daerah yang

mementingkan kepentingannya sendiri akan menciptakan ego daerah yang

tinggi. Hal ini akan membawa dampak negatif dari otonomi daerah yaitu

setiap daerah mempunyai kebebasan untuk mengelola pemerintah daerah

sesuai dengan kehendak dan aspirasi daerah sendiri yang cenderung keluar

dari konsep NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pelaksanaan otonomi daerah semakin memperluas kewenangan

daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan di daerahnya.

Konsekuensi dari semakin meluasnya kewenangan, tugas dan tanggung jawab,

suatu daerah harus merespon untuk segera menetapkan suatu pandangan baru

perencanaan pembangunan sebagai suatu konsep dasar untuk menjawab

Kebijakan otonomi daerah yang lebih luas membuat kewenangan

daerah untuk melaksanakan program-program pembangunan di daerah

semakin meluas. Perhatian pemerintah daerah harus diperlukan untuk

menghasilkan perencanaan daerah yang dapat berperan sebagai dasar

kebijakan pembangunan ekonomi. Para perencana daerah diharapkan mampu

menyusun rencana-rencana pembangunan yang sesuai dengan potensi dan

kebutuhan lokal. (Abdul Aziz Ahmad, 2008: 61).

Kebijakan otonomi daerah berakar dari konsep tentang desentralisasi

yaitu pelimpahan sebagian wewenang yang dimiliki pemerintah pusat

terhadap pemerintah daerah. Konsep desentralisasi merupakan kebalikan dari

sistem sentralisasi di mana seluruh kewenangan dikuasai oleh pemerintah

pusat. Ciri –ciri dari teori desentralisasi adalah pemerintah lokal harus diberi

otonomi dan kebebasan, dan harus dianggap sebagai wilayah terpisah yang

tidak mendapatkan kontrol langsung dari pemerintah pusat. Karakteristik

lainnya adalah pemerintah lokal seharusnya memiliki batas-batas kewilayahan

yang ditetapkan secara hukum, agar tataran administrasi sebuah pemerintah

lokal mampu melaksanakan fungsi-fungsinya yang secara otomatis sinergis

dengan pemerintah lokal lainnya dan memperoleh status kelembagaan yang

F. Penelitian yang Relevan

1. Ropingi dan Agustono, Jurnal SEPA, Vol. 4 No. 1, September 2007.

“PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN BERBASIS

KOMODITI PERTANIAN DI KABUPATEN BOYOLALI

(PENDEKATAN SHIFF-SHARE ANALISIS)”.

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui komoditi

pertanian yang menjadi basis pada masing-masing kecamatan di

Kabupaten Boyolali, mengetahui komponen pertumbuhan komoditi

pertanian di masing-masing kecamatan dan mengetahui jenis komoditi

pertanian dan wilayah pengembangannya di tiap-tiap kecamatan wilayah

Kabupaten Boyolali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder yang bersifat time series tahun 2004-2005. Data yang dimaksud

adalah data nilai produksi komoditi pertanian dan harga komoditi

pertanian. Penentuan komoditi pertanian basis di tiap-tiap kecamatan

menggunakan analisis Location Quotien (LQ). Dari hasil analisis diketahui

bahwa komoditi pertanian basis yang paling banyak adalah komoditi padi,

kelapa, ayam buras, dan ikan lele. Berdasarkan hasil analisis shiff – share

dari berbagai komoditi pertanian basis diketahui bahwa pertumbuhan

selama tahun 2004-2005 sebesar 8,09%. Pertumbuhan komoditi pertanian

di setiap kecamatan berbeda-beda, ada yang pertumbuhan dibawah

pertumbuhan tingkat kabupaten ada yang dibawah tingkat kabupaten.

Kondisi ini terjadi karena adanya perbedaan beberapa faktor diantaranya

daya dukung sumberdaya, kondisi topografi, kondisi kesuburan lahan,

2. Catur Sugiyanto, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 22 No.4,

Oktober 2007.

”STRATEGI PENYUSUNAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH”

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui perbedaan

metode penentuan komoditas unggulan yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah dengan perbankan. Data yang digunakan oleh pemerintah daerah

adalah komoditi unggulan masing-masing sektor sedangkan dari

perbankan adalah melakukan survei potensi dasar terhadap Usaha Kecil

Menengah (UKM) di daerah. Alat analisis yang digunakan adalah

Revealed Comparative Advantage (RCA). Dari hasil analisis tersebut

diketahui bahwa tidak semua produk unggulan termasuk dalam kelompok

industri primadona yang menggabungkan keunggulan relatif dalam hal:

jumlah usaha, nilai tambah, dan jumlah tenaga kerja dapat mendeteksi

kriteria jenis usaha atau sektor yang primadona maupun sektor yang dapat

menopang menyelesaikan masalah ekonomi daerah (kesempatan kerja dan

pendapatan).

3. Mei Tri Sundari dan Nuning Setyowati, Jurnal SEPA, Vol. 2 No. 2,

Februari 2005.

” ANALISIS BASIS EKONOMI SEKTOR PERTANIAN DI

KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN PENDEKATAN

ANALISIS LOCATION QUOTIENT”.

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui sektor

perekonomian yang menjadi basis di Kabupaten Karanganyar. Data yang

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan

tahun 1993 Kabupaten Karanganyar dan Propinsi Jawa Tengah tahun

1999-2003. Alat analisis yang digunakan adalah LQ. Dari hasil analisis

diketahui bahwa selama tahun 1999-2003 sektor pertanian yang menjadi

basis di Kabupaten Karanganyar adalah sektor industri pengolahan, sektor

listrik, gas dan air minum, dan sektor jasa-jasa. Secara umum sektor

pertanian belum mampu menjadi sektor basis, namun ada subsektor yang

menjadi basis yaitu sektor perkebunan dan peternakan.

4. Rachmat Hendayana, Jurnal Informatika Pertanian, Vol 12, Desember

2003.

”APLIKASI METODE LOCATION QUOTIENT (LQ) DALAM

PENENTUAN KOMODITAS UNGGULAN NASIONAL”.

Tujuan penelitian tersebut adalah membahas penerapan metode LQ

dalam mengidentifikasi komoditas pertanian. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time series tahun

1997-2001. Data yang dimaksud meliputi data areal panen tanaman pangan,

holtikultura (sayuran dan buah-buahan), perkebunan dan populasi ternak.

Dari hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai salah satu teknik

untuk mengidentifikasi penyebaran komoditas pertanian. Dalam hal ini

komoditas yang memiliki nilai LQ > 1 dianggap memiliki keunggulan

komparatif karena basis. Komoditas pertanian yang tergolong basis dan

memiliki sebaran wilayah paling luas menjadi salah satu indikator

5. Lilis Siti Badriah, Jurnal JEBA, Vol. 5 No. 2, September 2003.

“IDENTIFIKASI SEKTOR-SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DI

PROPINSI JAWA TENGAH”.

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui sektor-sektor

ekonomi yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian Jawa

Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

yang meliputi data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas

dasar harga konstan tahun 1993 Propinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang

digunakan adalah Location Qoutient (LQ), Model Ratio Pertumbuhan

(MRP), dan Overlay. Dari hasil analisis diketahui bahwa sektor – sektor

ekonomi yang menjadi sektor unggulan di Jawa Tengah secara

keseluruhan terdiri dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan

sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor yang potensial terdiri dari

sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air minum,

sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan dan

jasa perusahaan. Sedangkan sektor yang unggul tetapi cenderung menurun

adalah sektor jasa-jasa.

6. Ropingi dan Dyah Listiarini, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 3 No.2,

Desember 2003.

” PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN PATI

BERDASAR ANALISIS LQ DAN SHIFF SHARE”.

Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui sektor-sektor

yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Pati, posisi

peternakan, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Pati. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time

series tahun 1998-2001 yang meliputi data Pendapatan Domestik Regional

Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 1993. Alat analis yang

digunakan adalah Location Qoutient (LQ), Shiff share, dan Gabungan LQ

dan Shiff Share. Dari hasil analisis LQ diketahui bahwa yang menjadi

sektor basis adalah sektor Pertanian, sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan

sektor Keuangan. Berdasarkan dari gabungan analisis LQ dan Shiff Share

diketahui bahwa sektor-sektor unggulan dibagi menjadi enam klasifikasi

yaitu prioritas pertama adalah sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih. Prioritas

ketiga adalah sektor Industri dan Jasa, Prioritas keempat adalah sektor

Pertambangan dan Penggalian, Bangunan, Perdagangan, dan sektor

Pengangkutan dan Komunikasi dan prioritas alternatif meliputi sektor

G. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan melihat komoditi

unggulan sektor pertanian di Kabupaten Pacitan sebelum dan selama Otonomi

Daerah yaitu pada periode 1997-2007. Sektor pertanian yang terdiri dari sub

sektor tanaman bahan makanan, sub sektor perkebunan, sub sektor perikanan,

sub sektor peternakan, dan sub sektor kehutanan Komoditi Jawa Timur

Sektor Pertanian

(subsektor Tanaman Bahan Makanan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, dan

Kehutanan

Komoditi Unggulan Sektor Pertanian

Kebijakan pembangunan Kabupaten Pacitan

Tujuan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten

Pacitan

Keunggulan suatu daerah yang difokuskan pada komoditi unggulan

sektor pertanian dapat diketahui dengan membandingkan satu daerah dengan

daerah yang lebih tinggi kedudukannya, misal propinsi. Penentuan komoditi

unggulan daerah merupakan salah satu faktor kunci pengembangan ekonomi

daerah. Penetapan komoditi unggulan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

biasanya berdasarkan potensi daerah. Potensi suatu daerah dapat berupa

sumber daya alam, sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan dalam

proses pembangunan ekonomi daerah. Sehingga dapat memudahkan

pemerintah daerah untuk merumuskan strategi kebijakan agar mampu

melaksanakan pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian deskriptif analisis

yang menganalisa komoditi unggulan sektor pertanian. Adapun wilayah yang

diambil sebagai daerah penelitian adalah Kabupaten Pacitan. Kurun waktu

yang digunakan adalah tahun 1997 dan 2007. Kurun waktu tersebut dibagi

menjadi kurun 1997-2000 dimana tahun tersebut merupakan periode sebelum

diterapkan Otonomi Daerah sedangkan kurun 2001-2007 merupakan periode

selama diterapkan Otonomi Daerah.

B. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai

data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber dengan cara mengambil

data-data statistik yang telah ada serta dokumen-dokumen lain yang terkait

dan yang diperlukan. Dalam hal ini buku-buku statistik yang diterbitkan oleh

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan yang merupakan sumber yang

relevan dengan penelitian ini.

C. Definisi Operasional

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sektor adalah kegiatan atau lapangan usaha yang berhubungan dengan

bidang tertentu atau mencakup beberapa unit produksi yang terdapat dalam

2. Sub sektor adalah unit produksi yang terdapat dalam suatu sektor

perekonomian sehingga mempunyai lingkup usaha yang lebih sempit

daripada sektor. Sub sektor yang dikaji dalam penelitian ini adalah sub

sektor dari sektor pertanian.

3. Sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang mempunyai proses produksi

khas yaitu proses produksi yang berdasarkan pada proses pertumbuhan

dan perkembangan tanaman dan hewan. Sektor pertanian terdiri dari 5 sub

sektor yaitu tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan,

dan kehutanan.

4. Komoditi unggulan adalah komoditas yang diunggulkan suatu daerah yang

tumbuh dan berkembang dengan baik karena sesuai dengan agroklimat

setempat ( kondisi tanah dan iklim ).

D. Teknik Analisis Data

1. Analisis LQ (Location Quontient)

Analisis Location Quontient digunakan untuk menentukan

subsektor unggulan atau ekonomi basis suatu perekonomian wilayah.

Subsektor unggulan yang berkembang dengan baik tentunya mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang

pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

(Mudrajad Kuncoro, 2004: 183)

Model analisis ini digunakan untuk melihat keunggulan sektora

dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya atau dengan wilayah studi

dengan wilayah referensi. Analisis Location Quontient dilakukan dengan

masing-masing wilayah kabupaten atau kota dengan propinsi. (Lincolyn Arsyad,

1999).

Penggunaaan pendekatan LQ dimanfaatkan untuk menentukan

sebaran komoditas atau melakukan identifikasi wilayah berdasarkan

potensinya. Kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasi komoditas

unggulan antara lain adalah penerapannya sederhana, mudah dan tidak

memerlukan program pengolahan data yang rumit. Kelemahannya adalah

data yang digunakan harus akurat. Hasil olahan LQ tidak akan banyak

manfaat jika data yang digunakan tidak valid. Oleh karena itu data yang

digunakan perlu diklarifikasi dahulu dengan beberapa sumber data lainnya,

sehingga mendapatkan konsistensi data yang akurat. (Rachmat Hendayana,

2003: 4)

Dari hasil perhitungan analisis Location Quontient dapat

dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Jika LQ > 1, maka komoditi yang bersangkutan di tingkat

kota/kabupaten lebih berspesialisasi atau lebih dominan dibandingkan

kota/kabupaten memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan

sebagai komoditi basis.

b. Jika LQ = 1, maka komoditi yang bersangkutan baik di tingkat

kota/kabupaten maupun di tingkat propinsi memiliki tingkat

spesialisasi atau dominasi yang sama.

c. Jika LQ < 1, maka komoditi yang bersangkutan di tingkat

kota/kabupaten kurang berspesialisasi atau kurang dominan

dibandingkan di tingkat propinsi. Komoditi ini dalam perekonomian di

tingkat kota/kabupaten tidak memiliki keunggulan komparatif dan

dikategorikan sebagai komoditi non basis.

2. Analisis Shiff Share

Analisis Shiff Share merupakan teknik yang berguna dalam

menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan

perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan

kinerja atau produktifitas kerja perekonomian daerah dengan

membandingkan dengan daerah yang lebih besar. Analisis ini memberikan

data tentang kinerja perekonomian dalam 3 (tiga) bidang yang saling

berhubungan yaitu (Lincolin Arsyad, 1999: 139).

a. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis

perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan

perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan

acuan

b. Pergeseran proporsional mengukur perubahan relatif, pertumbuhan

lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan

untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada

industri – industri yang tumbuh lebih cepat daripada perekonomian

yang dijadikan acuan.

c. Pergeseran diferensial membantu dalam menentukan seberapa jauh

daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang

dijadikan acuan. Oleh karena itu jika pergeseran diferensial dari suatu

industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya

saingnya daripada industri yang sama pada perekonomian yang

dijadikan acuan.

Teknik analisis shift share ini membagi pertumbuhan sebagai

perubahan (D) suatu variabel wilayah seperti kesempatan kerja, nilai

tambah, pendapatan atau output selama waktu tertentu dalam hal ini akan

mempengaruhi pertumbuhan propinsi (N), bauran industri atau industri

mix (M) dan keunggulan kompetitif (C). Pengaruh pertumbuhan propinsi

disebut pengaruh pangsa pasar (share), pengaruh bauran industri disebut

proporsional shift atau bauran komposisi, sedangkan pengaruh keunggulan

kompetitif disebut regional share atau deferensial shift. Itulah sebabnya

disebut teknik shift share (Prasetyo Soepono dalam Faizal Reza

Salahuddin, 2005:39-44).

Persamaan shift-share untuk sektor i di daerah j adalah :

Persamaan tersebut mengandung pengertian bahwa pertumbuhan PDRB

(Dij) merupakan hasil penjumlahan dari pengaruh propinsi (Nij), pengaruh

bauran industri (Mij), dan pengaruh keunggulan kompetitif (Cij).

Bila analisis tersebut diterapkan pada nilai (E), maka persamaannya :

Dij = E*ij - Eij

Nij = Eij . rn

Mij = Eij . (rin – rn)

Cij = Eij . (rij - rin)

Dimana :

rij = laju pertumbuhan sektor i di daerah j.

rin = laju pertumbuhan sektor i di propinsi.

rn = laju pertumbuhan PDRB propinsi.

Laju pertumbuhan PDRB propinsi maupun laju pertumbuhan sektor i

di daerah j diperoleh dari :

rij = (E*ij – Eij) / Eij

rin = (E*ij – Ein) /Ein

rn = (E*n – En) / En

Dimana :

Eij = Nilai tambah sektor i di daerah j pada awal tahun analisis.

E*ij = Nilai tambah sektor i di daerah j pada akhir tahun analisis.

Ein = Nilai tambah sektor i di propinsi pada awal tahun analisis.

E*in =Nilai tambah sektor i di propinsi pada akhir tahun analisis.

En = Nilai tambah PDRB propinsi pada awal tahun analisis.

Untuk suatu daerah, pertumbuhan propinsi, bauran industri dan

keunggulan kompetitif dapat dijumlahkan untuk semua sektor sebagai

keseluruhan daerah, sehingga persamaan Shift-Share untuk sektor i di

daerah j:

Dij = Eij . rn + Eij (rin – rn) + Eij (rij – rin)

3. Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Dalam model ini ada dua macam rasio yang digunakan untuk

membandingkan pertumbuhan sektor dalam suatu wilayah studi maupun

wilayah referensi, yaitu :

a. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR)

Membandingkan laju pertumbuhan sektor i di wilayah referensi

dengan laju pertumbuhan total sektor wilayah referensi, dengan rumus

(Maulana Yusuf dalam Lilis Siti Badriah, 2003:148-149):

RPR=

ΔEiR = Perubahan pendapatan sektor i wilayah referensi pada awal dan

akhir tahun penelitian.

EiR(t) = Pendapatan sektor i wilayah referensi pada awal tahun

penelitian.

ΔER = Perubahan pendapatan wilayah referensi pada awal dan akhir

tahun penelitian.

Jika RPr > 1, maka RPr dikatakan (+), berarti laju pertumbuhan sektor

i di wilayah referensi lebih tinggi dari laju pertumbuhan seluruh sektor

di wilayah referensi. Demikian juga sebaliknya.

b. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs)

Membandingkan laju pertumbuhan sektor i di wilayah studi dengan

laju pertumbuhan sektor sejenis di wilayah referensi, dengan rumus

(Maulana Yusuf dalam Lilis Siti Badriah, 2003:148-149):

RPs =

ΔEij = Perubahan pendapatan sektor i di wilayah studi pada awal dan

akhir tahun penelitian.

Eij(t)= Pendapatan sektor i di wilayah studi pada awal tahun

penelitian.

ΔEiR = Perubahan pendapatan sektor i wilayah referensi pada awal dan

akhir tahun penelitian.

EiR(t) = Pendapatan sektor i wilayah referensi pada awal tahun

penelitian.

Jika RPs > 1, maka RPs dikatakan (+), berarti bahwa laju pertumbuhan

sektor i di wilayah studi lebih besar dari laju pertumbuhan sektor

Dari hasil analisis MRP dengan melihat nilai RPR dan RPs akan

diklasifikasikan sektor-sektor ekonomi dalam empat klasfikasi, yaitu :

1) Nilai RPR (+) dan RPS (+) berarti kegiatan sektor tersebut pada tingkat

wilayah referensi (Propinsi Jawa Timur) dan tingkat wilayah studi

(Kabupaten Pacitan) memiliki pertumbuhan yang menonjol.

2) Nilai RPR (+) dan nilai RPS (-) berarti sektor tersebut pada tingkat

wilayah referensi (Propinsi Jawa Timur) memiliki pertumbuhan yang

menonjol, tetapi tingkat wilayah studi (Kabupaten Pacitan) kurang

menonjol

3) Nilai RPR (-) dan nilai RPS (+) berarti sektor tersebut pada tingkat

wilayah referensi (Propinsi Jawa Timur) memiliki pertumbuhan yang

kurang menonjol tetapi di tingkat wilayah studi (Kabupaten Pacitan)

memiliki pertumbuhan yang menonjol.

4) Nilai RPR (-) dan nilai RPS (-) berarti sektor tersebut pada tingkat

wilayah referensi (Propinsi Jawa Timur) maupun di tingkat wilayah

studi (Kabupaten Pacitan) memiliki pertumbuhan yang rendah.

4. Analisis Overlay

Menurut Maulana Yusuf dalam Lilis Siti Badriah (2003: 149)

mengatakan bahwa model analisis Overlay ini digunakan untuk melihat

deskripsi kegiatan ekonomi berdasarkan kriteria pertumbuhan (RPs = rasio

a. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), berarti bahwa sektor tersebut

merupakan sektor unggulan karena mempunyai tingkat pertumbuhan

dan tingkat kontribusi yang tinggi. Sektor ini layak mendapat proiritas

dalam pembangunan.

b. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-), berarti bahwa sektor tersebut

merupakan sektor yang potensial karena walaupun kontribusinya

rendah tetapi pertumbuhannya tinggi. Sektor ini sedang mengalami

perkembangan yang perlu mendapat perhatian untuk kontribusinya

dalam pembentukan PDRB.

c. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+), berarti bahwa sektor tersebut

merupakan sektor yang unggul namun ada kecenderungan menurun

karena walaupun kontribusinya tinggi tetapi pertumbuhannya rendah.

Sektor ini menunjukkan sedang mengalami penurunan, sehingga perlu

dipacu pertumbuhannya.

d. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-), berarti bahwa sektor tersebut

merupakan sektor yang rendah baik dari segi pertumbuhan dan

kontribusi. Sektor ini tidak layak mendapat prioritas dalam

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 kabupaten yang ada

di wilayah Propinsi Jawa Timur, terletak di antara 7,550 – 8,170 Lintang

Selatan dan 110,550 – 111,250 Bujur Timur. Kabupaten Pacitan terletak di

Pantai Selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah

dan daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pintu gerbang bagian barat

dari Jawa Timur. Keadaan alamnya sebagian besar berupa bukit dan

gunung, jurang terjal dan termasuk deretan Pegunungan Seribu yang

membujur sepanjang Pulau Jawa.

Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Pacitan adalah

sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten

Wonogiri (Jawa Tengah).

b. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.

c. Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).

d. Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur).

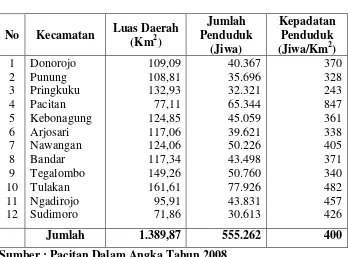

Secara administratif wilayah Kabupaten Pacitan terbagi dalam 12

kecamatan yaitu Kecamatan Donorojo, Kecamatan Punung, Kecamatan

Pringkulu, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan

Tegalombo, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Ngadirojo, dan Kecamatan

Sudimoro. Dilengkapi dengan 166 wilayah desa dan 5 kelurahan.

Kecamatan Sudimoro yang memiliki luas wilayah 71,856 Km2, merupakan

kecamatan yang tersempit di Kabupaten Pacitan, sedangkan kecamatan

yang paling luas adalah Kecamatan Tulakan dengan luas wilayah 161,615

Km2.

Bentuk wilayah adalah bentuk pemukiman wilayah dalam kaitannya

dengan lereng dan perbedaan ketinggian. Jadi aspek yang penting dalam

topografi adalah bentuk relief wilayah yang dicerminkan oleh ketinggian

tempat dan kemiringan lereng.

Secara topografi areal tanah yang ada di Kabupaten Pacitan

digolongkan menjadi 5 (lima) daerah ketinggian di atas permukaan air

laut, yaitu:

a. Ketinggian 0 - 25 m, meliputi wilayah seluas 2,62 %.

b. Ketinggian 25 - 100 m, meliputi wilayah seluas 2,67 %.

c. Ketinggian 100 - 500 m, meliputi wilayah seluas 52,68%.

d. Ketinggian 500 - 1000 m, meliputi wilayah seluas 36,43 %.

e. Ketinggian 1000 m, meliputi wilayah seluas 5,59 %.

Lingkungan fisik topografi wilayah Kabupaten Pacitan dibedakan

menjadi 2 (dua) bagian, yaitu wilayah selatan pada umumnya berupa batu

kapur, sedangkan dibagian utara berupa tanah. Adapun kandungan

tanahnya terdiri dari Assosiasilitosal, Mediteran Merah Litosal, Campuran

kelabu, endapan tanah liat yang mengandung potensi bahan galian mineral

yang ternyata didalamnya banyak mengandung potensi bahan tambang.

Iklim Kabupaten Pacitan berada disekitar garis khatulistiwa, maka

seperti daerah lain di Indonesia, wilayah ini mempunyai dua musim setiap

tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keadaan

maksimum suhu maksimum rata-rata 330 C, sedangkan suhu minimum

rata-rata mencapai 220 C.

Keadaan hari hujan pada tahun 2007 di Kabupaten Pacitan

meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2006. Hari-hari hujan yang

paling banyak yaitu jatuh pada bulan Februari dan Desember sebanyak

252 hari dan 349 hari, sedangkan rata-rata curah hujan bulan Desember

581mm3. Pada musim kemarau bulan yang paling kering jatuh pada bulan

Agustus karena pada bulan tersebut hanya terdapat lima hari hujan.

2. Distribusi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah pemanfaatan lahan oleh manusia dengan

berbagai tujuan guna memenuhi kebutuhannya. Kabupaten Pacitan

memiliki luas 138.987,2 Ha, berdasarkan atas distribusi penggunaan tanah

terdiri dari lahan sawah seluas 13.014,26 Ha (9,36 persen) dan lahan

kering seluas 125.971,90 Ha (90,64 persen). Menurut jenis pengairannya

sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan

tadah hujan sebesar 6707 Ha (4,83 persen), lainnya berpengairan irigasi

teknis, irigasi setengah teknis dan irigasi sederhana. Menurut jenis

penggunaannya sebagian besar lahan kering digunakan untuk tanaman