1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pengelolaan sumber daya ikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan, dan sekaligus untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan (SDI) dan lingkungannya, (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2004). Namun pada kenyataannya, nelayan menghadapi permasalahan dan kendala yang cukup besar dan tidak mudah untuk diatasi, antara lain: 1) sumber daya ikan dapat mengalami degradasi bahkan pemusnahan apabila dieksploitasi secara tidak terkendali; 2) struktur usaha perikanan tangkap masih didominasi usaha skala kecil; 3) tingginya tingkat kehilangan/loses dari hasil perikanan; 4) dari sisi pemanfaatan sumber daya ikan, belum terjadi keseimbangan, antara satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan WPP lainnya; 5) kondisi lingkungan sumber daya ikan di beberapa perairan, baik laut maupun perairan umum, telah mengalami degradasi; 6) maraknya praktik Illegal,

Unreported, Unregulated (IUU) fishing, baik oleh kapal asing maupun nelayan

dalam negeri.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya ikan cukup besar. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat (2005), diperkirakan perairan laut nya memiliki potensi lestari sumber daya ikan sebesar 300.000 ton per tahun, yang berasal dari perairan teritorial dan nusantara di wilayah Jawa Barat sebesar 240.000 ton/tahun dan perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang berada disebelah selatan Provinsi Jawa Barat sebesar 60.000 ton/tahun. Provinsi ini memiliki dua wilayah perairan laut utama, yaitu perairan pantai utara yang merupakan bagian dari Laut Jawa dan perairan pantai selatan yang merupakan bagian dari Samudera Hindia. Kedua perairan laut tersebut mempunyai perbedaan yang cukup nyata, baik ditinjau dari kondisi dan sifat fisik perairannya, atau jenis dan kandungan sumber daya ikannya maupun tingkat aktivitas pemanfaatan sumber daya ikannya.

Ketersediaan sumber daya ikan di Laut Jawa, termasuk wilayah perairan utara Jawa Barat, diperkirakan sudah menipis akibat upaya penangkapan ikan yang berlebih. Ikan yang semestinya belum boleh ditangkap karena masih terlalu

2 kecil, juga terjaring. Akibatnya, jumlah ikan terus menurun dan terancam punah karena penangkapan ikan sudah melebihi batas. Padahal stok ikan masa mendatang sangat tergantung pada jumlah ikan sekarang yaitu melalui proses reproduksi atau pemijahan dan pertumbuhan ikan itu sendiri. Disamping itu, tingginya jumlah nelayan di wilayah pantai utara Jawa untuk memanfaatkan sumberdaya ikan yang terbatas, telah menyebabkan wilayah ini menjadi kawasan yang rawan konflik. Dengan demikian, aktivitas perikanan tangkap di perairan utara Jawa Barat diduga sudah atau hampir jenuh, yang diindikasikan dengan adanya gejala overfishing, sehingga diperkirakan tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan. Hal yang perlu dilakukan di perairan ini adalah upaya pengendalian dan penataan kembali aktivitas perikanan tangkapnya.

Sementara disisi lain pada daerah yang berdekatan, yaitu perairan selatan Pulau Jawa yang merupakan bagian dari Samudera Hindia, terdapat kondisi yang kontradiktif dimana aktivitas perikanan tangkapnya masih rendah, yang dindikasikan dengan aktivitas armada penangkapan dan jumlah hasil tangkapan ikan yang relatif sedikit, sehingga diperkirakan tingkat pemanfaatannya masih dibawah potensi lestarinya atau under fishing. Bahkan, menurut PUSRIPT-BRKP (2003) perairan laut selatan Jawa masih memiliki potensi atau peluang yang cukup besar untuk dikembangkan. Namun demikian, untuk mengembangkan potensi sumber daya ikan di perairan selatan Jawa Barat ini harus dilakukan secara hati-hati dan benar, agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan seperti yang kini banyak terjadi di perairan utara Jawa, termasuk Jawa Barat.

Pengembangan sub-sektor perikana n tangkap yang baik dan ideal harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan kebutuhan optimal dari setiap komponen atau sub-sistemnya. Oleh karena itu, untuk mengembangkan sub-sektor perikanan tangkap di perairan selatan Jawa Barat tersebut secara optimal, harus mengacu pada suatu pola yang tepat, jelas dan komprehensif. Selanjutnya, dengan berdasarkan pola yang diperoleh ini, diharapkan juga dapat dirumuskan suatu model holistik untuk pengembangan perikanan tangkap yang optimal untuk perairan Indonesia, agar pemanfaatan sumber daya ikan nantinya dapat dilakukan secara berkelanjutan dari generasi ke

3 generasi sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagian besar nelayan Indonesia adalah berada di Pulau Jawa, tepatnya di pantai utara Jawa yaitu sekitar 684.791 jiwa atau 26,7 % dari jumlah nelayan Indonesia yang berjumlah 2.562.945 jiwa (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2006). Padahal potensi sumber daya ikan di WPP Laut Jawa atau pantai utara Jawa hanya sekitar 278 ribu ton atau sekitar 4,34 % bila dibandingkan dengan jumlah potensi ikan di laut Indonesia sebesar 6,410 juta ton per tahun (Badan Riset Kelautan dan Perikanan 2002). Hal ini menggambarkan ketidakseimbangan antara jumlah nelayan dan potensi ketersediaan sumber daya ikan yang berada di pantai utara Jawa dengan daerah lain khususnya dengan perairan pantai selatan Jawa. Dampaknya pada perairan WPP Laut Jawa adalah telah terjadi penangkapan ikan yang berlebih dan tentu akan membahayakan kelestarian sumber daya ikan serta keberlanjutan usaha perikanan tangkap itu sendiri. Selain itu, juga menimbulkan konflik antar nelayan, karena terjadi tingkat persaingan yang sangat tinggi dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut.

Sementara diperairan lain yang relatif dekat, yaitu perairan selatan Jawa, jumlah aktivitas perikanan tangkapnya relatif masih rendah, karena jumlah nelayan yang masih sedikit dan sebagian besar ukuran armadanya relatif kecil dengan tingkat teknologi penangkapan yang sederhana. Padaha l, perairan selatan Jawa sangat berpotensi memiliki sumber daya ikan yang besar, karena selain memiliki wilayah perairan yang sangat luas, juga merupakan perairan laut dalam. Melihat kondisi ini, dapat diindikasikan bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan diwilayah perairan ini berada dibawah potensi lestarinya atau under fishing, sehingga diestimasi masih memiliki peluang pengembangan yang besar.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua kondisi yang kontradiktif dalam sub-sektor perikanan tangkap di Provinsi Jawa Barat, yakni: (1) Peluang pengembangan produksi perikanan tangkap di pantai utara Jawa Barat sangat terbatas, sehingga sulit diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, hal ini disebabkan oleh adanya gejala overfishing, jumlah nelayan yang

4 tinggi, serta potensi konflik yang tinggi, dan (2) Sumber daya ikan di pantai selatan Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal, namun penuh dengan tantangan dan kendala di bidang prasarana dan sarana, kemampuan nelayan dan armada penangkapan ikan, serta sarana pengolahan dan pemasaran. Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan ketidakseimbangan tersebut, dapat dilakukan dengan mengendalikan atau membatasi kegiatan perikanan tangkap di perairan utara Jawa Barat dan mengembangkan sub-sektor perikanan tangkap di perairan selatan Jawa Barat. Namun, pengembangan perikanan tangkap ini harus dilakukan secara terencana dan komprehensif yang memperhatikan segala daya dukung atau kapasitas faktor yang terlibat, agar kegiatan perikanan tangkap dapat berjalan efisien, efektif dan berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan bertanggung jawab

Kemudian, untuk mengembangkan perikanan tangkap di perairan pantai selatan Jawa Barat ini, tentu akan menghadapi beberapa kendala atau permasalahan utama yang perlu dianalisis dan dijawab. Secara spesifik, permasalahan pokok dalam mengembangkan perikanan tangkap di perairan pantai selatan Jawa Barat dapat didekati melalui pertanyaan penelitian (research

question) sebagai berikut:

(1) Apa jenis atau komoditi sumber daya ikan unggulan yang ada di perairan selatan Jawa Barat ?

(2) Apa jenis teknologi penangkapan yang tepat digunakan untuk memanfaatkan komoditi ikan unggulan tersebut ?

(3) Komponen apa saja yang me njadi penggerak utama sub-sektor perikanan tangkap dan berapa kapasitas atau daya dukung optimalnya ?

(4) Bagaimana tahapan pengembangan perikanan tangkap yang optimal dan komprehe nsif ?

Pada prinsipnya, untuk mengembangkan sub-sektor perikanan tangkap di perairan selatan Jawa Barat, diperlukan suatu pola atau acuan yang komprehensif dan jelas ini. Oleh karena itu, penulis merasa sangat penting untuk meneliti tentang model pengembangan perikanan tangkap di pantai selatan Provinsi Jawa Barat sebagai upaya meningkatkan pendapatan nelayan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

5

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menyusun model pengembangan perikanan tangkap di perairan selatan Provinsi Jawa Barat yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan perikanan tangkap baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk mencapai tujuan umum tersebut, secara lebih spesifik tujuan khusus penelitian ini adalah :

(1) Menentukan sumber daya ikan unggulan yang layak dikembangkan di perairan pantai selatan Provinsi Jawa Barat.

(2) Menentukan unit penangkapan pilihan yang tepat untuk memanfaatkan sumber daya ikan unggulan tersebut.

(3) Mengestimasi kemampuan daya dukung atau kapasitas optimum dari setiap komponen utama perikanan tangkap di perairan pantai selatan Provinsi Jawa Barat.

(4) Merumuskan model pengembangan perikanan tangkapnya.

1.4 Manfaat Penelitian

(1) Kontribusi pemikiran untuk pengembangan pendekatan kesisteman dalam bidang perikanan tangkap.

(2) Sebagai bahan rujukan bagi para peneliti selanjutnya dalam pengembangan IPTEK perikanan tangkap.

(3) Sebagai bahan masukan bagi peme rintah dalam menetapkan kebijakan dan perencanaan pembangunan perikanan tangkap, baik di tingkat pusat maupun daerah.

1.5 Kerangka Pemikiran

Di sektor perikanan tangkap, meskipun di beberapa kawasan telah

overfishing seperti sebagian besar Selat Malaka, pantai utara Jawa, dan pantai

selatan Sulawesi, namun secara nasional kita baru memanfaatkan 4,88 juta ton pada tahun 2004 atau 76% dari total potensi lestari ikan laut sebesar 6,4 juta ton per tahun (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2006)

Secara khusus permasalahan yang ada di perairan utara Jawa, antara lain potensi ikan sudah menipis akibat upaya penangkapan ikan yang berlebih

6 (overfishing). Terbatasnya sumber daya ikan akibat jumlah ikan terus menurun dan terancam punah karena penangkapan ikan sudah melebihi batas. Disamping itu, tingginya jumlah nelayan untuk memanfaatkan sumber daya ikan yang terbatas telah menyebabkan wilayah pantai utara Jawa Barat menjadi kawasan yang rawan konflik. Disisi lain pada kawasan pantai selatan Jawa termasuk Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan samudera, jumlah tangkapan ikan masih dibawah potensi sebenarnya (under fishing). Akan tetapi, masih diperlukan perbaikan dan penambahan pelabuhan pendaratan ikan, serta perlu perbaikan prasarana pelabuhan yang ada, penanganan hasil tangkapan serta pengolahan dan pemasaran hasil

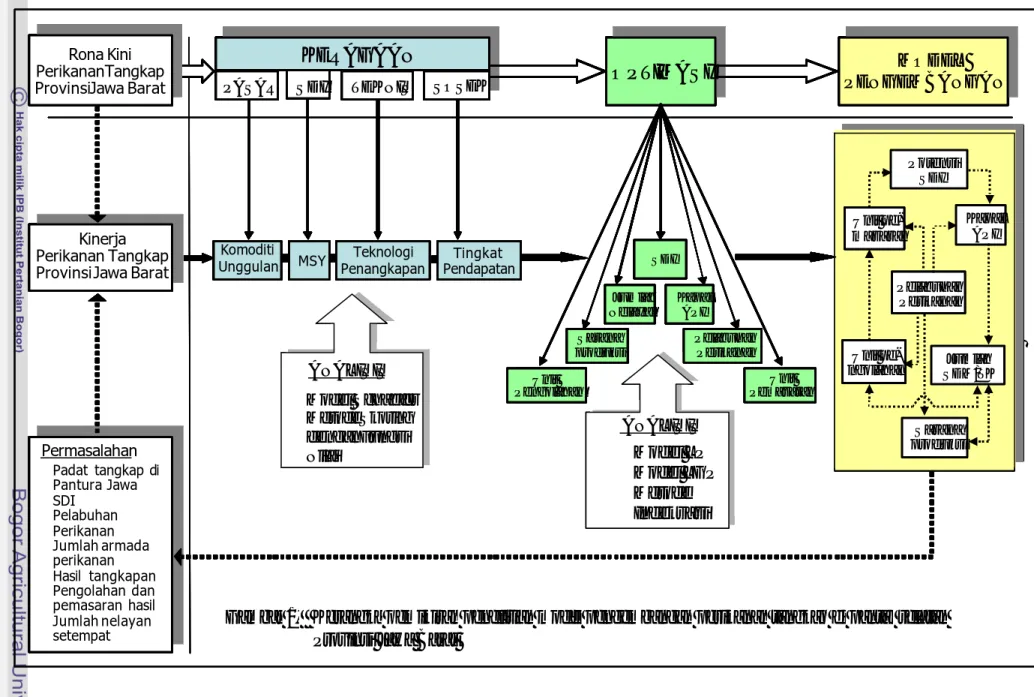

Berkaitan dengan permasalahan di atas, langkah pemikiran selanjutnya untuk mengembangkan perikanan tangkap maka perlu dilakukan analisis dari aspek pasar, SDI, teknis serta sosial dan ekonominya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang komoditi unggulan, estimasi potensinya (Maximum Sustainable Yield/MSY), teknologi penangkapan pilihan serta tingkat pendapatan dari nelayan.

Langkah pemikiran selanjutnya, dilakukan analisis optimasi untuk kriteria yang terdiri atas keterlibatan masyarakat, sarana produksi, unit penangkapan, unit pengolahan, sumber daya, peraturan, aspek legal dan unit pasarnya. Optimasi ini menggunakan beberapa analisis dengan tujuan untuk memperoleh nilai optimal kapasitas atau daya dukungnya dan juga untuk pengambilan keputusan dalam pola pengembangan perikanan tangkap secara terpadu dan terarah di perairan pantai selatan Provinsi Jawa Barat. Kemudian, dilakukan langkah penyusunan model pengembangan dengan beberapa variabel yang berpengaruh didalamnya seperti potensi sumber daya ikan akan mempengaruhi jumlah dan jenis armada perikanan tangkap, selanjutnya juga akan mempengaruhi jumlah, skala dan kelas pelabuhan perikanan. Sela in itu, jumlah dan klasifikasi armada tersebut juga akan mempengaruhi kapasitas sarana produksi (galangan, pabrik alat dan jaring), tipe dan kapasitas unit pengolahan yang terkait juga dengan model unit pemasarannya serta komponen masyarakat nelayan. Secara skematik kerangka pemikiran pola pengembangan perikanan tangkap di pantai selatan Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada Gambar 1.

7 Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian pola pengembangan perikanan

tangkap di pantai selatan provinsi jawa barat Kinerja PerikananTangkap ProvinsiJawa Barat Rona Kini PerikananTangkap ProvinsiJawa Barat Permasalahan § Padat tangkap di Pantai Utara Jawa § SDI § Pelabuhan Perikanan § Jumlaharmada perikanantangkap § Hasil tangkapan § Pengolahandan pemasaranhasil § Jumlahnelayan setempat

KERAGAAN

PASAR SDI TEKNIS SOSEK

POLA PENGEMBANGAN

OPTIMASI

Kapal API Jumlah Nelayan SDI Sarana produksi Unit Pengolahan Pelabuhan Perikanan Potensi SDI ANALISIS § Model LP § Model LGP § Metode Indeksasi Tingkat KomoditiUnggulan MSY PenangkapanTeknologi

Unit Pemasaran Unit pe-masaran Unit pe-ngolahan Kapal API Pelabuhan Perikanan Jumlah Nelayan Sarana produksi ANALISIS § Model Schaefer § MetodeSkoring denganFungsi Nilai Kinerja Perikanan Tangkap ProvinsiJawa Barat Rona Kini PerikananTangkap ProvinsiJawa Barat Permasalahan § Padat tangkap di Pantura Jawa § SDI § Pelabuhan Perikanan § Jumlah armada perikanan § Hasil tangkapan § Pengolahan dan pemasaran hasil § Jumlah nelayan setempat

KERAGAAN

PASAR SDI TEKNIS SOSEK

MODEL PENGEMBANGAN

OPTIMASI

Kapal API Jumlah Nelayan SDI Sarana produksi Unit Pengolahan Pelabuhan Perikanan Potensi SDI ANALISIS § Model LP § Model LGP § Metode Indeksasi Tingkat Pendapatan KomoditiUnggulan MSY PenangkapanTeknologi

Unit Pemasaran Unit pe-masaran Unit pe-ngolahan Kapal API Pelabuhan Perikanan Jumlah SDM/TK Sarana produksi ANALISIS § Model Schaefer § MetodeSkoring denganFungsi Nilai

Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian pola pengembangan perikanan tangkap di pantai selatan provinsi jawa barat

Kinerja PerikananTangkap ProvinsiJawa Barat Rona Kini PerikananTangkap ProvinsiJawa Barat Permasalahan § Padat tangkap di Pantai Utara Jawa § SDI § Pelabuhan Perikanan § Jumlaharmada perikanantangkap § Hasil tangkapan § Pengolahandan pemasaranhasil § Jumlahnelayan setempat

KERAGAAN

PASAR SDI TEKNIS SOSEK

POLA PENGEMBANGAN

OPTIMASI

Kapal API Jumlah Nelayan SDI Sarana produksi Unit Pengolahan Pelabuhan Perikanan Potensi SDI ANALISIS § Model LP § Model LGP § Metode Indeksasi Tingkat KomoditiUnggulan MSY PenangkapanTeknologi

Unit Pemasaran Unit pe-masaran Unit pe-ngolahan Kapal API Pelabuhan Perikanan Jumlah Nelayan Sarana produksi ANALISIS § Model Schaefer § MetodeSkoring denganFungsi Nilai Kinerja Perikanan Tangkap ProvinsiJawa Barat Rona Kini PerikananTangkap ProvinsiJawa Barat Permasalahan § Padat tangkap di Pantura Jawa § SDI § Pelabuhan Perikanan § Jumlah armada perikanan § Hasil tangkapan § Pengolahan dan pemasaran hasil § Jumlah nelayan setempat

KERAGAAN

PASAR SDI TEKNIS SOSEK

MODEL PENGEMBANGAN

OPTIMASI

Kapal API Jumlah Nelayan SDI Sarana produksi Unit Pengolahan Pelabuhan Perikanan Potensi SDI ANALISIS § Model LP § Model LGP § Metode Indeksasi Tingkat Pendapatan KomoditiUnggulan MSY PenangkapanTeknologi

Unit Pemasaran Unit pe-masaran Unit pe-ngolahan Kapal API Pelabuhan Perikanan Jumlah SDM/TK Sarana produksi ANALISIS § Model Schaefer § MetodeSkoring denganFungsi Nilai Kinerja PerikananTangkap ProvinsiJawa Barat Rona Kini PerikananTangkap ProvinsiJawa Barat Permasalahan § Padat tangkap di Pantai Utara Jawa § SDI § Pelabuhan Perikanan § Jumlaharmada perikanantangkap § Hasil tangkapan § Pengolahandan pemasaranhasil § Jumlahnelayan setempat

KERAGAAN

PASAR SDI TEKNIS SOSEK

POLA PENGEMBANGAN

OPTIMASI

Kapal API Jumlah Nelayan SDI Sarana produksi Unit Pengolahan Pelabuhan Perikanan Potensi SDI ANALISIS § Model LP § Model LGP § Metode Indeksasi Tingkat KomoditiUnggulan MSY PenangkapanTeknologi

Unit Pemasaran Unit pe-masaran Unit pe-ngolahan Kapal API Pelabuhan Perikanan Jumlah Nelayan Sarana produksi ANALISIS § Model Schaefer § MetodeSkoring denganFungsi Nilai Kinerja Perikanan Tangkap ProvinsiJawa Barat Rona Kini PerikananTangkap ProvinsiJawa Barat Permasalahan § Padat tangkap di Pantura Jawa § SDI § Pelabuhan Perikanan § Jumlah armada perikanan § Hasil tangkapan § Pengolahan dan pemasaran hasil § Jumlah nelayan setempat

KERAGAAN

PASAR SDI TEKNIS SOSEK

MODEL PENGEMBANGAN

OPTIMASI

Kapal API Jumlah Nelayan SDI Sarana produksi Unit Pengolahan Pelabuhan Perikanan Potensi SDI ANALISIS § Model LP § Model LGP § Metode Indeksasi Tingkat Pendapatan KomoditiUnggulan MSY PenangkapanTeknologi

Unit Pemasaran Unit pe-masaran Unit pe-ngolahan Kapal API Pelabuhan Perikanan Jumlah SDM/TK Sarana produksi ANALISIS § Model Schaefer § MetodeSkoring denganFungsi Nilai

Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian model pengembangan perikanan tangkap di pantai selatan Provinsi Jawa Barat

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengembangan Perikanan Tangkap

Pembangunan sub-sektor perikanan tangkap dilakukan dalam suatu sistem usaha perikanan tangkap terpadu yang terdiri atas sub sistem produksi, pengolahan pasca panen, dan pemasaran yang di dukung oleh sub-sistem sarana produksi yang mencakup sarana dan prasarana, finansial, SDM dan IPTEK serta hukum dan kelembagaan. Pembangunan sub-sektor perikanan tangkap akan terwujud dengan baik apabila komponen-komponennya berjalan secara terpadu. Pengadaan dan penyediaan sarana produksi harus mampu mendukung kebutuhan kegiatan produksi atau sebaliknya. Demikian pula dalam kegiatan produksi selain memperhatikan kondisi ekosistem perairan dan sumber dayanya, juga harus mengkaitkan dengan kegiatan distribusi dan pemasarannya.

Adapun tujuan pengembangan perikanan tangkap adalah: (1) Meningkatkan pendapatan nelayan; (2) Menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; dan (3) Meningkatkan kontribusi perikanan tangkap terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sasaran pengembangan perikanan tangkap meliputi: (1) Peningkatan produksi perikanan tangkap; (2) Volume dan nilai ekspor hasil perikanan tangkap; (3) Pengembangan armada penangkapan ikan; (4) Penyediaan ikan untuk konsumsi dalam negeri; (5) Penyediaan lapanga n kerja atau penyerapan tenaga kerja/nelayan; dan (6) Peningkatan PNBP, (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2004).

Industri perikanan sebagai bagian dari sistem bisnis perikanan belum besar peranannya di dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Industri pengolahan produk perikanan kebanyakan belum mampu memperoleh bahan baku yang dibutuhkan guna mengoperasikan unit usahanya pada tingkat kapasitas minimum secara kontinu. Hal ini pada dasarnya karena belum terjalinnya keterkaitan antara industri pengo lahan dengan pemasok bahan baku. Tantangan yang dihadapi di dalam pembangunan industri perikanan tangkap pada dasarnya adalah terwujudnya keberhasilan nelayan dengan industri pengolahan ikan secara mantap, sehingga mobilisasi pembangunan industri perikana n, seperti industri

9 pengalengan ikan, dan industri pengolahan ikan lainnya, dapat memberikan peranan yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani nelayan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2004).

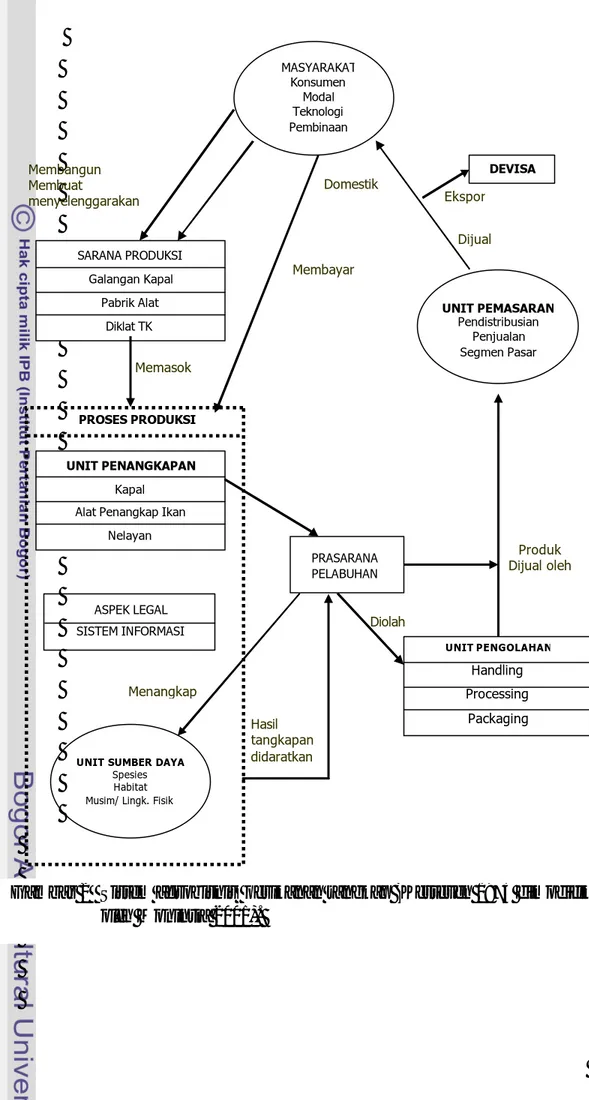

2.2 Komponen-komponen Utama Perikanan Tangkap

Kesteven (1973) mengemukakan bahwa komponen-komponen yang berperan dalam sistem perikanan tangkap adalah masyarakat, sarana produksi, proses produksi, prasarana pelabuhan, sumberdaya ikan, pengolahan, pemasaran dan aspek legal. Secara diagramatik, keterkaitan komponen-komponen tersebut digambarkan kembali oleh Monintja (2001) seperti tersaji pada Gambar 2, dimana pembangunan perikanan merupakan suatu proses atau kegiatan manusia untuk meningkatkan produksi di bidang perikanan dan sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan melalui penerapan teknologi yang lebih baik dengan uraian sebagai berikut :

2.2.1 Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang dapat menunjang keberhasilan suatu sistem pengembangan perikanan tangkap, khususnya dalam upaya pengembangan perikanan tangkap yang modern yang berorientasi bisnis. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber ketersediaan kosumen yang potensial dan bila tersedianya konsumen pengguna maka akan menarik minat bagi para insvestor dalam menanamkan modal investasinya, karena mereka menganggap sektor perikanan dapat memberikan nilai keuntungan yang menjanjikan (profitable).

Di Indonesia sejak lama telah berkembang sistem pengelolaan perikanan pantai oleh masyarakat setempat, antara lain “sasi” di Maluku, peraturan tentang pengelolaan pantai dan budidaya rumput laut di Bali, dan hukum adat laut atau Panglima Laut di Aceh (Nikijuluw, 2002). Dalam perkembangannya aturan adat oleh masyarakat tersebut dipengaruhi oleh aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau hukum positif yang mengatur tentang pemanfaatan dan kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan perairan.

10 Saat ini muncul istilah ko- manajemen atau pengelolaan bersama antara komunitas setempat dengan pemerintah. Terbentuknya ko-manajemen karena adanya kerjasama lembaga pemerintah dan nelayan/masyarakat pantai secara kemitraan melaksanakan kewajiban dan otoritas dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangakap. Ko-manajemen berarti bahwa lembaga pemerintah dan masyarakat nelayan secara kemitraan melaksanakan pembagian kewajiban dan otoritas dalam pengelolaan perikanan.

2.2.2 Sarana produksi

Salah satu permasalahan perikanan tangkap adalah kerusakan lingkungan dan menurunnya stok ikan adalah diakibatkan penggunaan sarana produksi yang dilarang seperti bahan peledak, bahan kimia beracun, hilangnya alat tangkap pada saat operasi, penggunaan alat tangkap tidak selektif. Pengelolaan sumber daya alam adalah usaha manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk memperoleh manfaat maksimal dengan mengusahakan kontuinitas produksinya. Tujuan pengelolaan sumber daya alam adalah untuk memperoleh hasil yang optimal dan terus- menerus serta terjamin kelestariannya.

Masuknya para investor dapat menumbuhkan dan menyemarakan sektor lainya yang terkait dengan perikanan tangkap, terutama pengembangan sarana produksi seperti: fasilitasi penyediaan mesin dan bahan alat perikanan, penyediaan fasilitas docking dan perbengkelan, alat bantu penangkapan. Kondisi tersebut, dengan sendirinya akan menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tenaga kerja. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan bisnis perikanan tangkap dalam era globalisasi saat ini, perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia di bidang penangkapan ikan agar siap pakai, yang dalam pelaksanaannya akan didukung dengan upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga kerja, dalam hal ini sumber daya manusia dibidang penangkapan ikan terutama awak kapal yang meliputi nakhoda, mualim, kepala kamar mesin (KKM), fishing master, dan anak buah kapal (ABK).

11 MASYARAKAT Konsumen Modal Teknologi Pembinaan DEVISA SARANA PRODUKSI Galangan Kapal Pabrik Alat Diklat TK UNIT PEMASARAN Pendistribusian Penjualan Segmen Pasar PRASARANA PELABUHAN UNIT PENGOLAHAN Handling Processing Packaging UNIT PENANGKAPAN Kapal Alat Penangkap Ikan

Nelayan

UNIT SUMBER DAYA

Spesies Habitat Musim/ Lingk. Fisik

ASPEK LEGAL SISTEM INFORMASI PROSES PRODUKSI Membangun Membuat menyelenggarakan Domestik Membayar Ekspor Dijual Produk Dijual oleh Diolah Hasil tangkapan didaratkan Menangkap Memasok

Gambar 2 Sistem agrobisnis perikanan tangkap (Kesteven 1973 dimodifikasi oleh Monintja 2001).

12

2.2.3 Proses produksi

Untuk mewujudkan sebuah sistem usaha perikanan tangkap nasional, perlu kebijakan dan program yang bersifat terobosan (breakthrough) yaitu berdasarkan pendekatan sistem industri perikanan tangkap. Berdasarkan pada pendekatan sistem tersebut, untuk merealisasikan tujuan industri perikanan tangkap nasional perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

(1) Upaya optimalisasi antara ketersediaan sumber daya (stock) ikan dengan tingkat penangkapan (effort) pada setiap wilayah penangkapan ikan. Hal ini sangat penting untuk menjamin sistem usaha perikanan tangkap yang efisien dan menguntungkan (profitable) secara berkelanjutan. Apabila tingkat penangkapan ikan disuatu wilayah penangkapan melebihi potensi lestarinya (Maximum Sustainable Yied, MSY), maka akan terjadi fenomena tangkap lebih (overfishing) yang berakibat pada menurunnya hasil tangkapan persatuan upaya (catch per unit of effort), pada gilirannya mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan.

(2) Pengembangan teknologi penangkapan yang bersifat selektif, efisien dan ramah lingkungan (eco-friendly), yang disainnya disesuaikan dengan kondisi oseanografis fishing ground, sifat biologis ikan sasaran, serta siklus hidup dan dinamika populasi ikan.

(3) Kapal penangkapan ikan yang disain sesuai dengan kondisi oseanografis

fishing ground, sifat biologis ikan sasaran, serta siklus hidup dan dinamika

populasi ikan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi teknis penangkapan ikan.

(4) Disamping penerapan manajemen perikanan yang baik, pemerintah (goverment) perlu menerapkan suatu regulasi mengenai pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab sebagai mana yang tertuang FAO-Code of

Conduct for Responsible Fisheries, yang dewasa ini bergaung di dunia

internasional. Committee on Fisheries FAO telah menyepakati tentang

International Plan of Action on Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing yang mengatur mengenai (1) praktik ilegal seperti pencurian ikan, (2)

13 perikanan yang tidak diatur sehingga mengancam kelestarian stok ikan global (unregulated).

Pemeliharaan habitat sumber daya ikan, sehingga rekuitmen dan pertumbuhan individu ikan terus membaik sekaligus menekan kematian alamiah ikan. Hal ini penting karena habitat yang sehat dan produktif akan mendukung produktivitas dan sumber daya ikan yang mendiaminya. Wiyono (2006) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai regulasi dalam memelihara kelangsungan sumber daya hayati ikan laut diantaranya berupa penerapan MPA (Marine Protected Area) dan close season.

2.2.4 Prasarana pelabuhan

Prasarana yang ada dipelabuhan seperti kapasitas tambat labuh, ketersediaan air bersih, fasilitas pabrik es, cold storage, dockyard, bengkel motor kapal dan lain- lain, dapat menumbukan gairah dalam berinvestasi. Karena ketersedian infrastruktur tersebut merupakan faktor penunjang keberhasilan dalam keberhasilan operasi penangkapan ikan dan pasca operasi penangkapan ikan atau pendaratan ikan.

Pembangunan prasarana pelabuhan merupakan pekerjaan yang kompleks dan memerlukan biaya yang sangat mahal, karena meliputi pekerjaan darat dan laut serta menyangkut sosial ekonomi masyarakat, sehingga perencanaannya memerlukan pentahapan yang matang. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2006) menetapkan tahapan dan metodologi pembangunan pelabuhan meliputi

study, investigation, detail design, construction, operation and maintenance

(SIDCOM) adalah sebagai berikut :

(1) Study, untuk mengidentifikasi, mempelajari dan mengetahui lokasi terbaik bagi suatu pelabuhan baik secara teknis dan biaya serta parameter makro (ipoleksosbudhankam).

(2) Investigation, untuk menentukan layak/tidaknya rencana pembangunan pelabuhan dari aspek teknis konstruksi, sosial dan ekonomi.

(3) Detail design, merupakan penyusunan secara detail dari masing- masing bangunan/infrastruktur pelabuhan berdasarkan perhitungan struktur dan akan menghasilkan gambar rencana bangunan, rencana kerja dan spesifikasi teknis,

14 daftar kualitas masing- masing komponen pekerjaan, rencana anggaran biaya serta komponen lain yang dapat mendukung pelaksanaan konstruksi.

(4) Construction, merupakan implementasi dari desain yang telah dibuat. Mengingat banyaknya jenis fasilitas di pelabuhan maka perlu dilakukan

network planning dalam pelaksanaannya agar dapat mengurangi dampak

negatif terhadap aktivitas masyarakat.

(5) Operation and maintenance, fasilitas pelabuhan yang dibangun dengan spesifikasi tertentu untuk mencapai fungsi pemanfaatan maka pengelola pelabuhan perlu menyusun petunjuk teknis pemanfaatan, tata tertib penggunaan, dan petunjuk monitoring kondisi fasilitas, serta metode perawatan dan pemeliharaannya.

Prasarana perikanan yang ada di selatan Provinsi Jawa Barat dan berfungsi dengan baik sampai saat ini terdiri atas (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2005):

(1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu (PPN), memiliki fasilitas yang tersedia berupa: perkantoran dan rumah karyawan, dermaga, cold

storage, pabrik es, bengkel, balai pertemuan nelayan, tempat pelelangan ikan

dan fasilitas lainnya.

(2) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cisolok memiliki fasilitas: perkantoran dan mess operator, dermaga, tempat pelelangan ikan, fasilitas pendukung dari PT. Usaha Mina seperti cold storage, bengkel, docking, brine freezer.

(3) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pangandaran memiliki fasilitas yang tersedia berupa : perkantoran dan rumah dinas, dermaga, tempat pelelangan ikan, balai pertemuan nelayan.

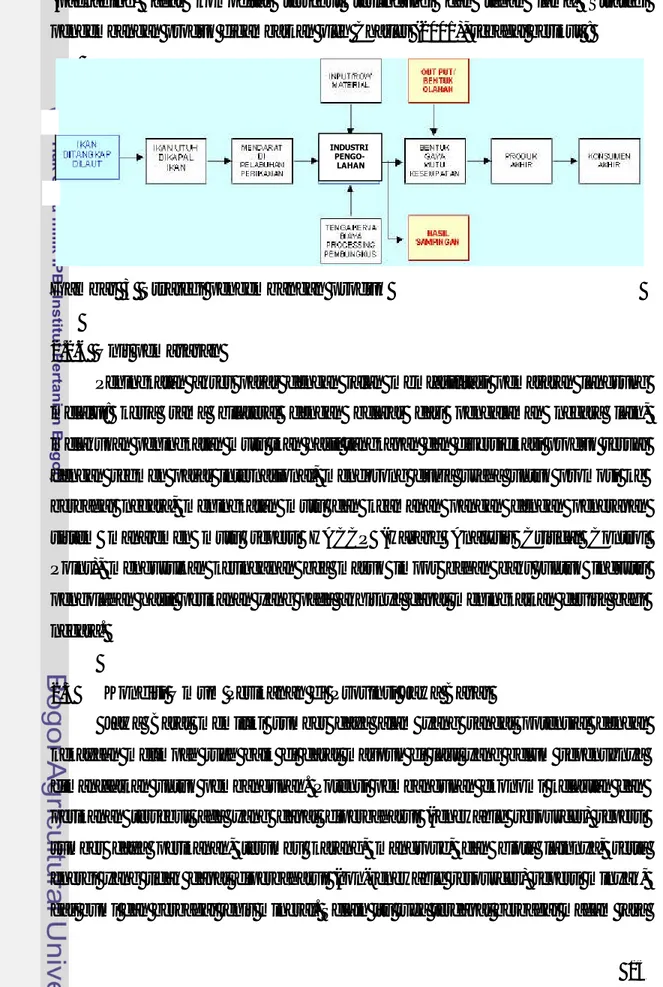

2.2.5 Unit pengolahan

Perikanan tangkap yang berorientasi bisnis menuntut ketersediaan komoditas perikanan dari segi kuantitas dan terlebih lagi kualitas, agar komoditas tersebut mempunyai nilai tambah yaitu dengan tetap terjaganya mutu hasil tangkapan. Ikan hasil tangkapan perlu mendapat perlakuan (handling) di atas kapal pasca pena ngkapan untuk menghindari penurunan kualitas. Setelah tiba di pelabuhan ikan tersebut diproses untuk menghindari penurunan mutu seperti

15 pencucian dengan air bersih, buang sisik, buang isi perut dan ingsang dan tahap akhir pengelolaan komoditas ikan hasil tangkapan yaitu dengan pengepakan (packaging) agar komoditas tersebut terlindungi dan tahan lama. Strategi pengembangan produk digambarkan oleh Charles (2001), sebagai berikut :

Gambar 3 Strategi pengembangan produk

2.2.6 Unit pemasaran

Peningkatan akses pasar dengan jalan memfasilitasi pemasaran langsung melalui: kerja sama bilateral dengan belajar dari pengalaman negara lain, melakukan peningkatan mutu ikan hasil tangkapan dan diversifikasi produk sesuai dengan segmen pasar internasional, mendorong dunia usaha untuk promosi ke berbagai negara, meningkatan mutu dan keamanan pangan dengan penerapan sistem manajemen mutu seperti HACCP (Hazard Analysis Critical Control

Point), mengusulkan keringa nan bea masuk impor bahan baku untuk industri

pengolahan hasil perikanan yang pada akhirnya dapat meningkatkan devisa bagi negara.

2.3 Kondisi Umum Perikanan di Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat memiliki sumber daya alam yang sangat potensial dengan kekayaan melimpah ruah baik di darat maupun di laut yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pembangunan. Potensi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan tersebut ada yang dapat diperbaharui (renewable resources) seperti sumber daya perikanan, terumbu karang, mangrove, dan biota lainnya, serta energi yang tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources) seperti minyak, gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain itu juga terdapat berbagai macam jasa

INDUSTRI

16 lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan perikanan dan kelautan seperti wisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, penyerapan limbah dan sebagainya (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2005).

Kebijakan perikanan tangkap di Provinsi Jawa Barat didasarkan pada hasil pengkajian stok sumber daya ikan yang ditetapkan oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen kelautan dan Perikanan tahun 2001. Tingkat pemanfaatan SDI di Indonesia telah mencapai 63,49 % dari potensi lestari sebesar 6,409 juta ton per tahun atau 79,37 % dari JTB sebesar 5,127 juta juta ton pertahun. Pemanfaatan tersebut tidak merata untuk setiap WPP, bahkan di beberapa wilayah pengelolaan telah terjadi over fishing seperti di Perairan Selat Malaka (176,29 %), Laut Jawa dan Selat Sunda (171,72 %) serta Laut Banda (102,74 %). Tingkat pemanfaatan di wilayah pengelolaan lainnya berturut-turut adalah Laut Flores dan Selat Makassar sebesar 88,12 %, Samudera Hindia 72,41 %, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik 46,84 %, Laut Natuna dan Cina Selatan 44,92 %, Laut Arafura 42,67 % dan Laut Maluku, Teluk Tomini dan Seram 41,83 %. Adapun tingkat pemanfaatan menurut kelompok sumber daya ikan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 Tingkat pemanfaatan SDI

No Kelompok SDI Potensi

(Ton/Th)

JTB

(Ton/Th) Produksi (Ton)

Tingkat Pemanfaatan (%) 1. Pelagis Besar 1.165.360 932.288 736.170 78,97 2. Pelagis Kecil 3.605.660 2.884.528 1.784.330 61,86 3. Demersal 1.365.090 1.092.072 1.085.500 99,40 4. Karang 145.250 116.200 156.890 135,02 5. Udang Penaeid 94.800 75.840 259.940 342,75 6. Lobster 4.800 3.840 4.080 106,25 7. Cumi-Cumi 28.250 22.600 42.510 188,10 Jumlah 6.409.210 5.127.368 4.069.420 79,37 Sumber : BRKP – DKP (2002)

Dari data tingkat pemanfaatan SDI tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peluang pengembangan masih dapat dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan : Laut Natuna dan Cina Selatan untuk SDI pelagis besar, pelagis kecil dan demersal, Laut Arafura untuk SDI pelagis kecil dan Samudera Hindia untuk

17 SDI pelagis kecil dan pelagis besar, dimana untuk WPP ini termasuk juga wilayah perairan pantai selatan Propinsi Jawa Barat.

2.3.1 Potensi sumber daya perikanan Jawa Barat

Temperatur udara antara 270 C – 320 C dengan kisaran salinitas perairan antara 29 – 34%. Wilayah Pantai selatan dari Propinsi Jawa Barat terdiri atas : Pelabuhan Ratu, Cianjur, Ciamis, dan Pangandaran.

Potensi Perikanan Tangkap (1) Penangkapan di Laut :

• Luas = 16.450 km²

• Panjang Garis Pantai = ± 805 km (2) Penangkapan di Perairan Umum

• Sungai = 11.332 km

• Rawa = 5.630 ha

• Waduk = 20.026 ha

• Danau = 4.757 ha

Potensi sumber daya ikan laut Jawa Barat diperkirakan sebesar 484.382,48 ton/tahun yang terdiri atas potensi ikan pelagis sebesar 315.000 ton/tahun dan 169.382,48 ton/tahun adalah potensi sumber daya ikan demersal seperti cumi dan kelompok ikan hias. Penyebaran potensi ikan tersebut didasarkan pada wilayah penangkapan. Dari potensi tersebut yang dapat dimanfaatkan sebesar 242.191, 24 ton/tahun (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat 2005).

Di Jawa Barat, sub-sektor perikanan tangkap memegang peranan yang nyata, karena kontribusinya yang besar yaitu sebesar 86,44 % dari total produksi perikanan yang dihasilkan, dengan berbagai jenis hasil tangkapan berupa ikan konsumsi bernilai ekonomis penting, diantaranya ikan pelagis besar seperti cakalang (Katsuwonus pelamis), tuna (Thunnus sp), tongkol, cucut dan berbagai jenis pelagis kecil seperti kembung (Rastreliger kanagurta) layang (Decapterus), tembang (Sardinella spp), selar (Selaroides spp) dan teri. Beberapa jenis ikan demersal yang diusahakan oleh masyarakat nelayan antara lain kerapu (Ephinepelus spp), ekor kuning (Caesio spp), beronang (Siganus spp), kakatua

18 (Scorus spp), kakap (Lates spp) serta jenis lainnya yang belum dikomersilkan dan masih terbatas.

Hasil identifikasi jenis-jenis ik an yang ditangkap oleh nelayan disekitar perairan pantai terdapat 98 jenis ikan, 74 diantaranya bernilai ekonomis penting, 20 jenis telah dikomersilkan termasuk di dalamnya cumi-cumi (Loligo sp), teri (Stelophorus spp), nener, bandeng serta 12 jenis ikan hias ekosistem terumbu karang (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2003).

Produksi perikanan dalam periode 1998 – 2001 meningkat rata-rata 14,06 % per tahun yakni 71.982,1 ton pada tahun 1998 menjadi 83.758,69 ton pada tahun 2001. Produksi perikanan tersebut masih didominasi oleh produksi perikanan tangkap dan pesatnya motorisasi perahu / kapal ikan yang dalam periode yang sama meningkat rata-rata 1,1 % (Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Barat 2003). Adanya peningkatan produksi perikanan, menyebabkan penerimaan devisa yang berasal dari ekspor hasil perikanan juga meningkat.

2.3.2 Perkembangan armada, produksi dan nilai produksi

Secara umum, pelaksanaan program pembangunan perikanan Jawa Barat menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini dapat dilihat dari semakin luas dan terarahnya usaha peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan konsumsi ikan, ekspor hasil perikanan, pendapatan nelayan, perluasan lapangan kerja, serta memberikan dukungan terhadap pembangunan di bidang industri dan menunjang pembangunan daerah. Beberapa indikator makro pencapaian pembangunan perikanan Jawa Barat berdasarkan Statistik Perikanan Tangkap, diuraikan berikut ini: (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2003)

(1) Jumlah armada kapal

1) Jumlah kapal dengan motor

Peningkatan produksi penangkapan di laut, tidak terlepas dari bertambahnya sarana penangkap ikan yang dioperasikan dan makin majunya teknologi yang diterapkan sehingga terjadi kenaikan produktivitas. Pada periode 2001-2002, jumlah perahu/kapal perikanan di laut menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 9,09%.

19 2) Jumlah kapal dengan motor tempel

Periode tahun 1998-2002, jumlah perahu/kapal perikanan di laut menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 12.30%, yaitu dari 10,789 buah pada tahun 1998 menjadi 13,201 buah pada tahun 2002. Sedangkan pada dua tahun terakhir juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21.85%.

3) Jumlah kapal tanpa motor

Periode tahun 1998-2002, jumlah perahu/kapal perikanan di laut menunjukkan penurunan rata-rata sebesar –2.61%, yaitu dari 2,596 buah pada tahun 1998 menjadi 2,096 buah pada tahun 2002.

4) Total kapal yang beroperasi di Jawa Barat

Periode tahun 1998-2002, jumlah perahu/kapal perikanan di laut menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 17.70%, yaitu dari 15,459 buah pada tahun 1998 menjadi 15,918 buah pada tahun 2002. Begitu juga pada dua tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5.38%, yaitu dari 13,524 buah pada tahun 2001 menjadi 15,918 buah pada tahun 2002.

(2) Produksi

Periode tahun 1998-2002, perkembangan produksi perikanan tangkap Provinsi Jawa Barat meningkat pada tahun 2001 – 2002 rata-rata 7,18%, yaitu dari 147,042 ton pada 2001 menjadi 157,600 ton pada tahun 2002.

(3) Nilai produksi

Pada periode 1998-2002, perkembangan nilai produksi perikanan tangkap Provinsi Jawa Barat meningkat pada tahun 2001 – 2002 rata-rata 17,97%, yaitu dari 918,020 milyar rupiah pada tahun 2001 menjadi 1,083 trilyun rupiah pada tahun 2002.

2.3.3 Sumber daya manusia

Suksesnya pembangunan perikanan pada umumnya tidak lepas dari keadaan sumber daya manusia sebagai faktor produksi sekaligus sebagai pasar yang potensial. Sebagai faktor produksi maka jumlah penduduk, tingkat pengetahuan serta kemampuannya akan sangat mempengaruhi gerak laju pembangunan. Sebagai pasar potensial, jumlah penduduk Jawa Barat yang cukup besar bahkan terbanyak di Indonesia dengan laju pertumbuhan setiap tahunnya

20 cukup pesat merupakan potensi pasar yang cukup besar, namun dari segi kemampuan daya beli dan kesadaran akan arti pentingnya ikan sebagai bahan makanan yang bergizi tinggi masih cukup rendah, sehingga daya serap pasar akan produk perikanan oleh konsumen lokal/regional juga masih cukup rendah.

Potensi konsumen yang besar dan terus meningkat ini hakekatnya dapat merangsang tumbuh kembangnya usaha perikanan sistem agribisnis dan bisnis kelautan serta perluasan kesempatan kerja. Namun, kondisi nelayan sebagai produsen yang masih lemah dari aspek sosial ekonomi menyebabkan produktivitasnya juga rendah. Rendahnya produktivitas usaha mereka disebabkan oleh rendahnya pendidikan, pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi serta peralatan yang dimiliki. Disamping itu, kondisi dukungan permodalan serta manajemen usaha juga masih sangat tidak memadai.

Berdasarkan data statistik, pada tahun 2003 jumlah rumah tangga perikanan (RTP) perikanan Jawa Barat sebanyak 531.652 RTP setara dengan 2.658.260 jiwa atau sekitar 7% dari jumlah penduduk Jawa Barat. Sebagian besar dari jumlah RTP perikanan tersebut memiliki kondisi sosial ekonomi yang masih berada dibawah garis kemiskinan bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Kemiskinan yang dihadapi meliputi: material, pendidikan dan status sosial, yang semuanya itu bukan disebabkan karena terbatasnya sumber daya ikan, tetapi erat hubungannya dengan terjadinya perubahan ekonomi, belum meratanya pembangunan, serta disebabkan oleh prilaku budaya sebagian besar nelayan yang belum mendukung ke arah perubahan yang positif. Memperhatikan kondisi semacam itu, maka perhatian khusus perlu diberikan kepada upaya perlindungan dan pengembangan perikanan skala kecil dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan serta memajukan desa pantai. Dalam kaitan ini peran KUD perlu semakin ditingkatkan dengan mengikutsertakan sektor swasta dan BUMN/BUMD dengan meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator.

2.3.4 Teknologi pemanfaatan sumber daya

Teknologi pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan pada umumnya belum optimal, walaupun pada beberapa kegiatan usaha telah menunjukan kemajuan yang berarti. Teknologi penangkapan ikan khususnya di

21 wilayah pantai utara sudah maju dengan fishing ground yang lebih jauh sedangkan di pantai sela tan masih rendah.

Jawa Barat memiliki sumber informasi teknologi pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup memadai, baik UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) maupun adanya UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pusat dan Perguruan Tinggi unggulan yang berlokasi di Jawa Barat (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2005), yaitu :

(1) Sarana UPTD :

1) Balai Pengembangan Benih Ikan (BPBI) di Wanayasa;

2) Balai Pengembangan Benih Ikan Laut, Payau dan Udang (BPBILAPU) di Pangandaran;

3) Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar (BPBPAT) di Cijengkol;

4) Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Laut, Payau dan Udang (BPBPLAPU) di Sungaibuntu;

5) Balai Pengembangan dan Pelestarian Perikanan Perairan Umum (BPPPPU);

6) Balai Pengujian dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan (BPMHP) di Cirebon;

7) Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (BPPPP) di Muara Ciasem;

8) Balai Pengembangan Teknologi Penangkapan dan Potensi Kelautan (BPTPK) di Cirebon.

(2) Sarana UPT Pusat :

1) Balai Riset Budidaya Air Tawar di Bogor;

2) Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) di Sukabumi.

3) Perguruan Tinggi Unggulan, yaitu IPB, ITB dan UNPAD. (3) Sarana dan prasarana perikanan dan kelautan :

1) Sarana/prasarana penangkapan: Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), fasilitasi peralatan tangkap (kapal, jaring, pancing, motor/mesin).

22 2) Sarana/prasarana penunjang pemasaran/pengolahan: Pasar Ikan, Holding Ground, Cold Storage, Work Shop, Laboratorium Uji Mutu, termasuk SPBN untuk pasokan bahan bakar mesin kapal.

3) Sarana dan prasarana budi daya : Jaringan Irigasi, Waduk/Bendungan, Kolam Air Tenang (KAT), Kolam Air Deras (KAD), Keramba Jaring Apung (KJA), Hatchery, UPR, dan TPHT.

2.4 Potensi dan Peluang Pengembangan Perikanan Tangkap

Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan pada tahun 1997, yang kemudian dikukuhkan oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 995/Kpts/IK.210/9/99 tentang Potensi Sumber daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang diperBolehkan (JTB), potensi sumber daya ikan di Perairan Indonesia adalah sebesar 6,258 juta ton pertahun, dengan rincian 4,400 juta ton pertahun berasal dari perairan teritorial dan perairan wilayah, serta 1,858 juta ton pertahun dari perairan ZEEI. Manajemen perikanan yang menganut azas kehatian-hatian (precautionary approach), mengakibatkan ditetapkannya JTB (Jumlah Tangkapan yang diperBolehkan) sebesar 80% dari potensi tersebut atau sebesar 5,006 juta ton pertahun, dengan rincian 3,519 juta ton pertahun berasal dari perairan territorial dan perairan wilayah serta 1,487 juta ton pertahun dari perairan ZEEI. Kelompok SDI yang potensinya paling besar adalah ikan pelagis kecil, yakni kelompok ikan yang hidup pada kolo m air dan permukaan serta secara fisik berukuran kecil. Contoh jenis ikan yang termasuk dalam kelompok ini adalah ikan kembung, alu-alu, layang, selar, tetengkek, daun bambu, sunglir, julung-julung, teri, japuh, tembang, lemuru, parang-parang, terubuk, ikan terbang, belanak, dan kacang-kacang. Kedua adalah ikan demersal, yaitu kelompok ikan yang hidup di dasar perairan dan terdiri atas spesies antara lain: sebelah, lidah, nomei, peperek, manyung, beloso, biji nangka, kurisi, swanggi, gulamah, bawal, layur, senangin/kuro, lencam, kakap merah, kakap putih, pari, sembilang, buntal landak, kuwe, gerot-gerot, bulu ayam, kerong-kerong, payus, etelis, dan remang. Ketiga adalah ikan pelagis besar, yakni kelompok ikan yang hidup pada kolom air dan

23 permukaan serta secara fisik berukuran besar, yang terdiri atas spesies antara lain: tuna mata besar, madidihang, albakora, tuna strip biru selatan, cakalang, tongkol, setuhuk/marlin, tenggiri, layaran, ikan pedang, cucut/hiu dan lemadang. Keempat adalah ikan karang, yaitu kelompok ikan yang hidup di sekitar perairan karang, yang terdiri atas spesies antara lain: ekor kuning, pisang-pisang, kerapu, baronang, kakak tua, napoleon, dan kerondong (morai). Kelima adalah udang penaid, yaitu kelompok udang yang terdiri atas spesies antara lain: peneid, kepiting, rajungan, rebon dan udang kipas. Keenam adalah kelompok cumi-cumi dan lobster yang potensinya paling kecil (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2004).

Data potensi dan JTB di atas dapat mengalami perubahan ke arah yang positif, yakni terjadi kenaikan. Berdasarkan hasil pengkajian stok (stock

assessment) yang dilakukan oleh Pusat Riset Perikanan Tangkap, Badan Riset

Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan pada tahun 2001, diperoleh potensi SDI di perairan Indonesia diperkirakan sebesar 6,40 juta ton pertahun, dengan rincian 5,14 juta ton pertahun berasal dari perairan teritorial dan perairan wilayah serta 1,26 juta ton pertahun berasal dari ZEEI. Data ini masih bersifat sementara, karena masih akan didiskus ikan lebih lanjut dengan Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber daya Ikan Laut sebelum dikukuhkan dalam peraturan perundang-undangan (PUSRIPT-BRKP, 2003).