BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekstraksi gigi

2.1.1 Definisi Ekstraksi Gigi

Ekstraksi gigi merupakan suatu proses pengeluaran gigi yang melibatkan satu gigi utuh atau akar gigi dari alveolus dengan alat-alat ekstraksi (forceps), dimana pada gigi tersebut sudah tidak dapat dilakukan perawatan lagi. Ekstraksi gigi juga merupakan operasi bedah yang melibatkan jaringan-jaringan dari rongga mulut serta keseluruhan, akses yang dibatasi oleh bibir dan pipi. Pada tindakan ekstraksi gigi perlu dilaksanakan prinsip-prinsip asepsis dan prinsip-prinsip pembedahan (surgery). Kesatuan dari jaringan lunak dan jaringan keras gigi dalam cavum oris dapat mengalami kerusakan yang menyebabkan adanya jalur terbuka untuk terjadinya infeksi yang menyebabkan komplikasi dalam penyembuhan dari luka ekstraksi. Oleh karena itu tindakan aseptik merupakan aturan dalam bedah mulut. Maka, definisi ekstraksi gigi yang ideal adalah ekstraksi tanpa rasa sakit dengan trauma minimal terhadap jaringan pendukung gigi, sehingga bekas pencabutan dapat sembuh dengan sempurna dan tidak terdapat masalah prostetik di masa mendatang (Uttu, 2010: h.2; Fragiskos, 2007: p.74).

2.1.2 Indikasi Ekstraksi Gigi

Gigi perlu diekstraksi untuk berbagai alasan seperti pada nyeri gigi itu sendiri, nyeri pada gigi yang mempengaruhi jaringan di sekitarnya, karies sehingga dapat merugikan gigi tersebut maupun gigi tetangga bila terus dipertahankan, atau letak gigi yang salah. Berikut adalah indikasi dari pencabutan gigi (Robinson, 2005: p.2).

a) Karies yang parah.

Alasan paling umum dan yang dapat diterima secara luas untuk ekstraksi gigi adalah karies yang parah dan melebar. Sejauh ini gigi yang karies merupakan alasan yang tepat bagi dokter gigi dan pasien untuk dilakukan tindakan ekstraksi. (Peterson, 2003: p.145).

b) Nekrosis pulpa.

Sebagai dasar pemikiran, ini berkaitan erat dengan ekstraksi gigi adalah adanya nekrosis pulpa atau pulpitis irreversibel yang tidak diindikasikan untuk perawatan endodontik. Mungkin dikarenakan jumlah pasien yang menurun atau perawatan endodontik saluran akar yang berliku-liku, klasifikasi dan tidak dapat diobati dengan teknik endodontik standar. Dengan kondisi ini, perawatan endodontik yang telah dilakukan ternyata gagal untuk menghilangkan nyeri sehingga diindikasikan untuk dilakukan ekstraksi (Peterson, 2003: p.145).

c) Alasan orthodontik

Pasien yang akan menjalani perawatan ortodonsi sering membutuhkan ekstraksi gigi untuk memberikan ruang untuk keselarasan gigi. Gigi yang paling sering diekstraksi adalah premolar satu rahang atas dan bawah, tapi premolar kedua dan gigi insisivus juga kadang-kadang memerlukan ekstraksi dengan alasan yang sama (Rahardjo, 2008: h.57; Peterson, 2003: p.145).

d) Gigi yang mengalami malposisi.

Gigi yang mengalami malposisi dapat diindikasikan untuk ekstraksi dalam situasi yang parah. Jika gigi mengalami trauma jaringan lunak dan tidak dapat ditangani oleh perawatan ortodonsi, gigi tersebut harus diekstraksi. Contoh umum ini adalah molar ketiga rahang atas yang keluar kearah bukal yang parah dan menyebabkan ulserasi dan trauma jaringan lunak di pipi. Dalam situasi gigi yang mengalami malposisi ini dapat dipertimbangkan untuk dilakukan ekstraksi (Rahardjo, 2008: h.87-89; Peterson, 2003: p.151).

e) Gigi impaksi

Gigi yang impaksi harus dipertimbangkan untuk dilakukan ekstraksi gigi yang bersifat surgical. Jika terdapat sebagian gigi yang impaksi maka oklusi fungsional tidak akan optimal karena ruang yang tidak memadai, maka harus dilakukan odontektomi. Jika saat odontektomi terdapat kontraindikasi seperti pada kasus kompromi medis, impaksi tulang penuh pada pasien yang berusia diatas 35 tahun atau pada pasien

dengan usia lanjut, maka gigi impaksi tersebut dapat dibiarkan (Fragiskos, 2007: p.199; Peterson, 2003: p. 145).

f) Gigi pada garis fraktur rahang

Pasien yang mengalami fraktur mandibula atau tulang alveolar terkadang perlu merelakan giginya untuk dicabut. Dalam sebagian besar kondisi gigi yang terlibat dalam garis fraktur dapat dipertahankan, tetapi jika gigi terluka maka ekstraksi mungkin diperlukan untuk mencegah infeksi (Peterson, 2003: p.146).

g) Estetik

Terkadang pasien memerlukan ekstraksi gigi untuk alasan estetik. Contoh kondisi seperti ini adalah yang berwarna karena tetracycline atau fluorosis, atau mungkin malposisi yang berlebihan sangat menonjol. Meskipun ada teknik lain seperti bonding yang dapat meringankan masalah pewarnaan dan prosedur ortodonsi atau osteotomy dapat digunakan untuk memperbaiki tonjolan yang parah, namun pasien lebih memilih untuk rekonstruksi ekstraksi dan prostetik (Peterson, 2003: p.166).

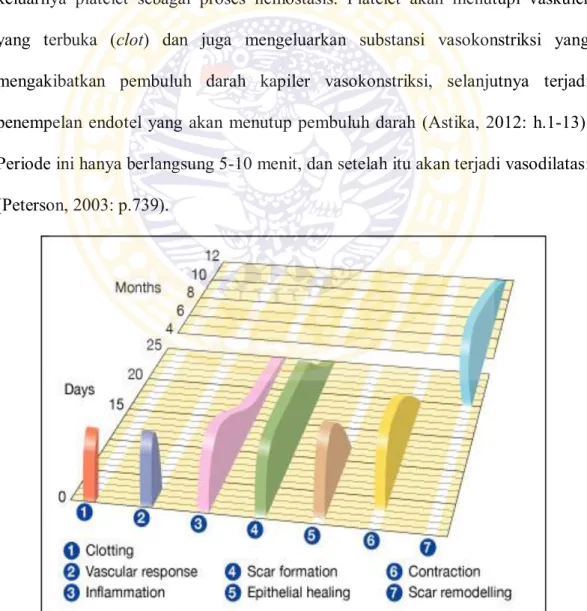

2.2 Proses Penyembuhan Luka

Sebelum membahas khusus tentang proses penyembuhan dalam soket bekas ekstraksi gigi, akan dijelaskan mengenai proses penyembuhan luka pada umumnya. Penyembuhan luka merupakan suatu proses yang kompleks karena Tahapan penyembuhan luka dibagi menjadi empat tahapan utama, yaitu

hemostasis, inflamasi, proliferasi sel dan deposisi matriks, remodelling matriks (Astika, 2012: h.1-13).

2.2.1 Hemostasis

Proses hemostasis merupakan mekanisme yang kompleks, terdiri dari empat fase yaitu fase vaskuler, fase trombosit (timbul aktivitas trombosit), fase plasma (terjadinya interaksi beberapa faktor koagulan spesifik yang beredar dalam darah), dan fase fibrinolisis yaitu proses lisis bekuan darah (Astika,2012: h.1-13).

2.2.1.1 Proses Koagulasi

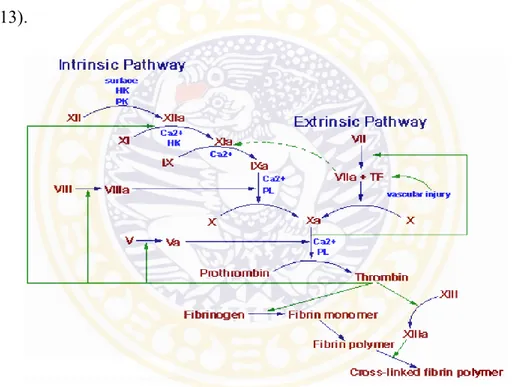

Proses koagulasi merupakan perjalanan terbentuknya suatu bekuan darah akibat terjadinya perlukaan pada pembuluh darah yang mana terdiri dari eritrosit dan leukosit dalam jumlah yang sama seperti peredaran darah. Proses koagulasi dapat diterangkan dalam dua bentuk model, yaitu (1) Model kaskade konvensional koagulasi, dan (2) Model regulasi generasi thrombin. Model koagulasi yang sering digunakan adalah model kaskade konvensional atau yang juga disebut Waterfall cascade. Model kaskade konvensional koagulasi dibagi menjadi dua jalur utama, yaitu jalur intrinsik dan ekstrinsik (Astika, 2012: h.1-13).

- Jalur Intrinsik

Jalur ini dimulai ketika prekalikrein, High-Molecular Weight Kininogen (HMWK), faktor XI dan faktor XII bersentuhan dengan permukaan sel endothelial, yang disebut dengan fase kontak. Adanya fase kontak ini menyebabkan konversi dari prekalikrein menjadi kalikrein, yang kemudian

mengaktifkan faktor XII menjadi faktor XIIa. Faktor XIIa memacu proses pembekuan melalui aktivasi faktor XI, IX, X, dan II (protrombin) secara berurutan. Aktivasi faktor X memerlukan bantuan dari kompleks tenase yang terdiri dari ion kalsium, faktor VIIIa, IXa, dan X yang terdapat pada permukaan sel trombosit. Faktor VIIIa pada proses koagulasi bersifat seperti reseptor terhadap faktor IXa dan X. Aktivasi faktor VIII menjadi faktor VIIIa dipicu oleh terbentuknya trombin, akan tetapi makin tinggi kadar trombin justru akan memecah faktor VIIIa menjadi bentuk inaktif (Zhuo, 2002: p.188; Astika, 2012: h.1-13).

Gambar 2.2.1 Model kaskade konvensional koagulasi.

Perdarahan yang terjadi akibat defisiensi kompleks prothrombin (Bleeding caused by acquired prothrombin complex deficiency). Continuing Education XXXV.

- Jalur Ekstrinsik

Jalur ini dimulai pada tempat terjadinya luka dengan melepaskan tissue factor (TF). TF merupakan suatu lipoprotein yang terdapat pada permukaan sel, adanya kontak dengan plasma akan memulai terjadinya proses koagulasi. TF akan

berikatan dengan faktor VIIa sehingga mempercepat aktivasi faktor X menjadi faktor Xa, sama seperti pada jalur intrinsik. Aktivasi faktor VII terjadi melalui kerja dari trombin dan faktor Xa. Faktor VIIa dan TF juga mampu mengaktifkan faktor IX, sehingga membentuk hubungan antara jalur esktrinsik dan intrinsic (Robinson, 2005: p.2; Astika, 2012: h.1-13).

Selanjutnya, faktor Xa akan mengaktifkan protrombin (faktor II) menjadi trombin (faktor IIa). Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin monomer dengan bantuan kompleks protrombinase yang terdiri dari fosfolipid sel trombosit, ion kalsium, faktor V, dan faktor Xa. Faktor V merupakan kofaktor dalam pembentukan kompleks protrombinase. Seperti faktor VIII, faktor V teraktivasi menjadi faktor Va akibat dipicu oleh terbentuknya trombin. Selain itu, trombin juga mengubah faktor XIII menjadi faktor XIIIa yang akan membantu pembentukan cross-linked fibrin polimer yang lebih kuat (Robinson, 2005: p.2; Astika, 2012: h.1-13).

2.2.1.2 Proses Fibrinolisis

Fibrinolisis adalah proses penghancuran deposit fibrin, sehingga aliran darah akan terbuka kembali. Sistem fibrinolisis mulai bekerja sesaat setelah terbentuknya bekuan fibrin. Sistem fibrinolisis terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: (1) plasminogen yang akan diaktivasi menjadi plasmin, (2) aktivator plasminogen, dan (3) inhibitor plasmin. Deposisi fibrin akan merangsang aktivasi plasminogen menjadi plasmin oleh aktivator plasminogen, seperti tissue plasminogen activator (t-PA), urokinase plasminogen activator (u-PA), faktor XIIa, dan kalikrein (Astika, 2012: h.1-13).

Plasmin yang terbentuk akan memecah fibrinogen dan fibrin menjadi fibrinogen degradation products (FDP). Dengan proses tersebut, fibrin yang tidak diperlukan dapat dilarutkan, sehingga hambatan terhadap aliran darah dapat dicegah. Untuk menghindari terjadinya aktivitas fibrinolisis yang berlebihan, tubuh mempunyai mekanisme kontrol berupa plasminogen activator inhibitor (PAI-1) yang akan menginaktivasi t-PA maupun u-PA, dan alfa-2-antiplasmin yang akan menetralkan aktivitas plasmin yang masuk ke sirkulasi (Astika, 2012: h.1-13).

2.2.1.3 Peranan Estrogen dalam Hemostasis.

Estrogen merupakan salah satu hormon yang memiliki pengaruh yang besar di dalam tubuh, salah satunya adalah dalam proses perdarahan. Dari beberapa studi yang telah dilakukan, estrogen dapat meningkatkan aktivitas koagulasi dan fibrinolisis, kedua aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang berperan sangat krusial dalam proses penyembuhan luka (Astika, 2012: h.1-13).

2.2.2 Tahap Inflamasi

Tahap penyembuhan luka pada umumnya diawali oleh adanya proses inflamasi. Pada tahap inflamasi meliputi proses hemostasis dan komplemen, serta ditemukannya beberapa aktivitas sel radang seperti granulositosis dan fagositosis. Inflamasi merupakan suatu reaksi vaskuler yang hasilnya merupakan pengiriman cairan, zat-zat yang terlarut, dan sel-sel darah yang bersirkulasi ke dalam jaringan-jaringan interstitial pada daerah yang mengalami perlukaan (Astika, 2012: h.1-13).

Fungsi dari terjadinya inflamasi adalah untuk memobilisasi semua pertahanan dari tubuh dan membawanya ke tempat terjadinya perlukaan. Walaupun tempat terjadinya perlukaan dapat berbeda-beda, namun tujuannya sama, yaitu: a) membawa sel-sel fagosit yang dapat mengeliminasi bakteri, sel-sel mati, dan debris; b) membawa antibodi; c) menetralisasi dan melarutkan zat-zat iritan; d) membatasi penyebaran inflamasi; e) memperbaiki jaringan atau disebut dengan repair (Astika, 2012: h.1-13).

Pada awal fase inflamasi, kerusakan pembuluh darah akan menyebabkan keluarnya platelet sebagai proses hemostasis. Platelet akan menutupi vaskuler yang terbuka (clot) dan juga mengeluarkan substansi vasokonstriksi yang mengakibatkan pembuluh darah kapiler vasokonstriksi, selanjutnya terjadi penempelan endotel yang akan menutup pembuluh darah (Astika, 2012: h.1-13). Periode ini hanya berlangsung 5-10 menit, dan setelah itu akan terjadi vasodilatasi (Peterson, 2003: p.739).

Eksudasi ini juga mengakibatkan migrasi sel leukosit (terutama netrofil) ke ekstra vaskuler. Fungsi netrofil adalah melakukan fagositosis benda asing dan bakteri di daerah luka selama 3 hari dan kemudian akan digantikan oleh sel makrofag yang berperan lebih besar jika dibanding dengan netrofil pada proses penyembuhan luka. Fungsi makrofag disamping fagositosis adalah sintesa kolagen, pembentukan jaringan granulasi bersama-sama dengan fibroblast, memproduksi growth factor yang berperan pada reepitelialisasi, pembentukan pembuluh kapiler baru atau angiogenesis (Astika, 2012: h.1-13).

Dengan berhasilnya dicapai luka yang bersih, tidak terdapat infeksi atau kuman serta terbentuknya makrofag dan fibroblas, keadaan ini dapat dipakai sebagai pedoman/parameter bahwa fase inflamasi ditandai dengan adanya eritema, hangat pada kulit, edema dan rasa sakit yang berlangsung sampai hari ke-3 atau hari ke-4 (Astika, 2012: h.1-13).

2.2.3 Tahap Proliferasi Sel dan Deposisi Matriks

Pada fase ini jaring-jaring fibrin yang berasal dari koagulan darah melekat pada luka dan membentuk ikatan silang yang menjadi tempat bagi fibroblas untuk menghasilkan substansi dasar dan tropokolagen. Substansi dasarnya terdiri dari beberapa mukopolisakarida yang berfungsi menyemen serat kolagen. Fibroblas mengubah sel mesenkim pleuripoten memulai menghasilkan tropokolagen di sekitar area jaringan yang terlibat pada hari ketiga atau keempat dari luka jaringan. Fibroblas juga menghasilkan fibronektin, sebuah substansi protein yang dapat membantu menstabilkan fibrin, dan juga membantu sistem imun mengenali

antigen, serta berperan sebagai faktor kemotaksis bagi fibroblas, juga untuk membantu makrofag melakukan fagositosis pada fibrin (Peterson, 2004: p.739).

Jaringan fibrin juga digunakan pada kapiler baru, dimana tunas dari pembuluh yang telah ada di tepi luka dan melalui jaring-jaring fibrin untuk melalui luka. Saat fibroplasia terjadi, dimana terjadi peningkatan pertumbuhan sel baru, maka fibrinolisis terjadi, yang disebabkan oleh plasmin yang dibawa kapiler baru untuk menghilangkan jaring-jaring fibrin yang sudah tidak diperlukan (Peterson, 2004: p.739).

Angiogenesis suatu proses pembentukan pembuluh kapiler baru didalam luka, mempunyai arti penting pada tahap proliferasi proses penyembuhan luka. Jaringan vaskuler yang melakukan invasi kedalam luka merupakan suatu respon untuk memberikan oksigen dan nutrisi yang cukup di daerah luka karena biasanya pada daerah luka terdapat keadaan hipoksik dan turunnya tekanan oksigen. Pada fase ini fibroplasia dan angiogenesis merupakan proses terintegrasi dan dipengaruhi oleh substansi yang dikeluarkan oleh platelet dan makrofag (growth factors). Proses selanjutnya adalah epitelisasi, dimana fibroblas mengeluarkan keratinocyte growth factor (KGF) yang berperan dalam stimulasi mitosis sel epidermal. Keratinisasi akan dimulai dari pinggir luka dan akhirnya membentuk barrier yang menutupi permukaan luka. Dengan sintesa kolagen oleh fibroblas, pembentukan lapisan dermis ini akan disempurnakan kualitasnya dengan mengatur keseimbangan jaringan granulasi dan dermis. Untuk membantu jaringan baru tersebut menutup luka, fibroblas akan merubah strukturnya menjadi myofibroblas yang mempunyai kapasitas melakukan kontraksi pada jaringan. Fungsi kontraksi akan lebih menonjol pada luka dengan defek luas dibandingkan

dengan defek luka minimal. Fase proliferasi akan berakhir jika epitel dermis dan lapisan kolagen telah terbentuk, terlihat proses kontraksi dan akan dipercepat oleh berbagai growth factor yang dibentuk oleh makrofag dan platelet (Astika, 2012: h.1-13).

2.2.4 Matriks Remodelling

Merupakan fase terakhir yang tidak ditentukan sampai kapan selesainya, dikenal juga sebagai fase maturitas luka. Pada fase ini, kolagen yang sebelumnya dideposisi dalam jumlah yang sangat banyak dihancurkan, yang akan diganti dengan serat kolagen baru yang lebih tahan terhadap tekanan tarik, dengan ini kekuatan luka bertambah sedikit, meskipun tidak dapat lebih besar dari 80-85% dari asalnya. Karena serat kolagen yang orientasinya lebih baik, maka lebih sedikit yang diperlukan, dan kelebihan dihilangkan, yang memberikan kesempatan bagi bekas parut untuk menjadi lebih lunak. Karena metabolisme luka yang berkurang maka vaskularisasi berkurang, yang menghilangkan eritema pada sisa luka. Elastin yang ditemukan pada kulit dan ligamen normal tidak ada, sehingga hilangnya fleksibilitas pada luka akan hilang (Astika 2012: h.1-13; Peterson, 2004: pp.78-79).

2.2.5 Penyembuhan Luka Pasca-Ekstraksi Gigi

Penyembuhan luka pencabutan gigi pada dasarnya tidak berbeda dengan penyembuhan luka pada bagian tubuh lainnya (Astika, 2012: h.1-13). Berikut ini merupakan tahapan penyembuhan pada bekas pencabutan gigi:

a. Terjadi proses epitelialisasi pada hari ke-4

b. Pergantian bentukan bekuan darah oleh jaringan granulasi pada hari ke-7 c. Pembentukan osteoid pada dasar soket gigi pada hari ke-14

d. Penggantian jaringan granulasi oleh jaringan ikat pada hari ke-20 e. Pengisian 2/3 soket gigi oleh trabekula pada hari ke-38

Menurut Bhaskar (1973), kesembuhan luka cabut gigi termasuk pergantian jaringan baru dan sehat. Adapun secara berurutan prosesnya berlangsung sebagai berikut:

a. Segera setelah pencabutan gigi terjadi perdarahan pada soket gigi dan diikuti oleh terbentuknya bekuan darah. Dalam sehari pinggiran bekuan darah nampak terjadi oedema dan infiltrasi neutrofil PMN.

b. Pada hari ke-2 sampai ke-4, aktivitas dimulai dari tepi bekuan darah, fibroblas, dan endotel masuk ke tengah dari tepi soket gigi. Proses ini disebut sebagai organisasi dari pada bekuan darah. Kemudian perubahan tersebut diikuti oleh kegiatan sel neutrofil, makrofag, dan osteoklas, untuk memusnahkan sel-sel yang nekrotik, serpihan tulang, atau fragmen tulang yang tajam.

c. Pada hari ke-7, epitel akan tumbuh menutupi permukaan soket gigi, diikuti penurunan jumlah sel radang dan disertai peningkatan jumlah jaringan ikat. d. Pada hari ke 10 sampai ke-15, tepian soket gigi mulai terbentuk osteoid dan

immature bone. Pada saat tersebut dimulai pembentukan osteoid dan jaringan tulang primer dari dasar soket menuju ke permukaan koronal luka, dan dari tepian soket menuju ke tengan soket.

e. Pada minggu ke-3 hingga ke-6, organisasi trabekula tulang pada soket gigi telah terjadi. Yang kemudian diisi dengan jaringan tulang sekunder. Dan

diikuti pembentukan jaringan tulang primer pada keseluruhan soket gigi sebagai parameter tercapainya kesembuhan luka bekas pencabutan gigi. (Astika, 2012: h.1-13; Peterson, 2003: pp. 22-23)

Kriteria tercapainya proses penyembuhan luka pada soket bekas pencabutan diawali dengan pembentukan bekuan darah pada soket tersebut, karena kualitas dan kuantitas bentukan bekuan darah mempengaruhi kelanjutan proses penyembuhan seperti reepitelialisasi, angiogenesis, deposisi matriks, dan remodelling, yang mendukung proses penyembuhan luka pada soket bekas pencabutan gigi. Kualitas dan kuantitas bekuan darah yang terbentuk pada soket bekas pencabutan dipengaruhi baik faktor lokal maupun sistemik (Astika, 2012: h.1-13; Florman, 2004: p.1 ).

2.3 Faktor Resiko a. Umur

Peranan umur sangat mempengaruhi dalam kualitas dan kuantitas reaksi Inflamasi dan kesembuhan. Pada usia yang lebih tua, proses penyembuhan akan terjadi lebih lambat apabila dibandingkan pada usia muda. Pada usia tua, kemungkinan terjangkit infeksi lebih mudah, akibat penurunan daya tahan tubuh. Pada usia tua, kecenderungan peningkatan tekanan darah dan peningkatan tekanan perifer juga dapat bermanifestasi terhadap lambatnya penyembuhan luka sehingga dapat menyebabkan dry-socket.

b. Kondisi Hormonal

Kontrasepsi oral adalah satu-satunya obat yang berhubungan dengan dry-socket. Kontrasepsi oral popular pada tahun 1960-an dan penelitian pada

tahun 1970-an menunjukkan peningkatan dry-socket yang signifikan pada perempuan. Peningkatan penggunaan kontrasepsi oral berkorelasi positif dengan insiden dry-socket. Estrogen dianggap berpengaruh signifikan pada proses fibrinolitik. Estrogen dipercaya secara tidak langsung mengaktifkan sistem fibrinolitik dengan meningkatkan faktor II, VII, VIII, X dan plasminogen sehingga meningkatkan lisis pada bekuan darah. Kemungkinan perkembangan dry-socket dengan peningkatan dosis estrogen pada kontrasepsi oral. Maka, kondisi hormonal sangat berpengaruh penting terhadap keseimbangan metabolisme di dalam tubuh, khususnya hormon pertumbuhan. Salah satu sumber menyarankan untuk menurunkan resiko dry-socket, siklus hormonal sebaiknya diperhatikan ketika melakukan eksodonsi (Astika, 2012: h.1-13; Kolokythas, 2010: p.2).

c. Vaskularisasi

Aliran darah lokal yang cukup sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas reaksi inflamasi dan proses penyembuhan luka. Adanya kelainan atau penyakit yang melibatkan pembuluh arteri dapat mengakibatkan penurunan aliran darah, sedangkan kelainan pada pembuluh darah vena dapat mengakibatkan kemunduran drainase yang dapat menghambat proses inflamasi dan penyembuhan jaringan (Kolokythas, 2010: p.2).

d. Benda Asing pada Luka

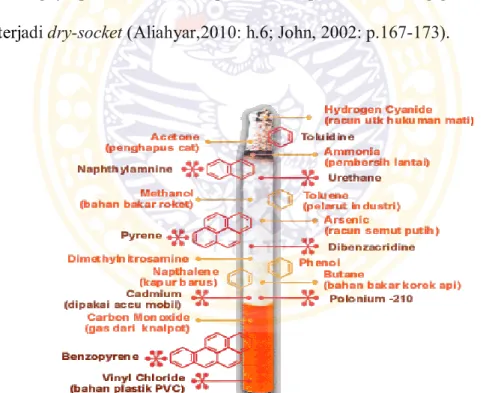

Benda-benda asing yang masuk dari luar ke sekitar socket dapat menimbulkan rangsangan terjadinya inflamasi yang berlebihan dan menghambat proses kesembuhan jaringan. Sebagai contoh yang tergolong

benda asing pada luka bekas pencabutan gigi adalah merokok, karena dengan merokok, selain itu komponen gas asap rokok adalah karbonmonoksida, amoniak, asam hidrosianat, nitrogen oksida dan formaldehid. Nikotin adalah zat yang paling sering dibicarakan dan diteliti orang, menyebabkan dapat meracuni saraf tubuh, meningkatkan tekanan darah, menimbulkan penyempitan pembuluh darah tepi, dan menyebabkan ketagihan dan ketergantungan pada pemakainya. Pada aktivitas meningkatkan tekanan darah sehingga nikotin dapat meningkatkan inflamasi yang mana pembekuan darah berkurang dan penyempitan pembuluh darah. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pemenuhan darah pada socket pasca ekstraksi gigi sehingga akan terjadi dry-socket (Aliahyar,2010: h.6; John, 2002: p.167-173).

Gambar 2.3 Bahan-bahan berbahaya pada rokok

e. Mobilisasi Luka

Imobilisasi luka penting sekali peranannya dalam percepatan terjadinya dry-socket. Jika perlukaan yang terjadi pada socket yang cukup luas

dan didapatkan pergerakan/mobilisasi yang tinggi, akan menyebabkan timbulnya perdarahan sekunder serta dislokasi dari tepi jaringan luka, sehingga menyebabkan dry-socket. (Astika, 2012: h.1-13; John, 2002: p.34)

f. Area Perlukaan

Area perlukaan mempengaruhi jenis perlukaan yang terjadi. Ini ditunjukkan dry-socket sering terjadi pada ekstraksi molar ketiga. Beberapa peneliti percaya bahwa peningkatan densitas tulang, penurunan vaskularisasi dan berkurangnya kapasitas untuk memproduksi jaringan granulasi juga memungkinkan bagian spesifik. Bagaimanapun ini tidak membuktikan penunjukan hubungan antara dry-socket dan tidak cukup suplai darah. Area yang spesifik mungkin disebabkan persentase besar pada ekstraksi bedah molar pada mandibula dan kemungkinan menimbulkan efek trauma bedah dibandingkan dengan bagian yang lainnya (Astika, 2012: h.1-13; Kolokythas, 2010: p.2).

g. Infeksi Bakteri

Banyak penelitian yang memaparkan bahwa infeksi bakteri merupakan resiko utama berkembang terjadinya socket. Frekuensi meningkatnya dry-socket disebabkan dari Oral Hygiene yang buruk, sebelum infeksi lokal seperti pericoronitis dan penyakit periodontal yang berbahaya lainnya, alat yang tidak steril juga memicu terjadinya infeksi lokal. Spesifik bakteri yang memicu adalah Actinomyces viscosus dan Streptococcus mutans, dimana bakteri tersebut menunjukkan penyembuhan lambat pada bagian ekstraksi setelah inokulasi mikroorganisme masuk ke jaringan (Kolokythas, 2010: p.4).

2.4 Dry-socket

2.4.1 Pengertian Dry-socket

Dry-socket pertama kali diperkenalkan oleh Crawford pada tahun 1896, yang sering disebut sebagai alveolalgia, necrotic alveolar socket, alveolitis sicca dolorosa, fibrinolitic alveolitis, alveolar osteitis, local osteomyelitis, post operative osteitis, localized acute alveolar osteomyelitis, painful socket, slouging sockets, necrotic sockets, post extraction osteomyelitis syndrome adalah penundaan kesembuhan tetapi tidak dihubungkan dengan suatu infeksi. Ini komplikasi setelah operasi, menyebabkan tanda seperti demam, pembengkakan, erythema, dan lain-lain. Hampir semua dry-socket terjadi setelah kehilangan pada molar rahang bawah. Pada pemeriksaan soket gigi dihasilkan menjadi soket yang kosong dengan sebagian atau keseluruhan permukaan tulang pada soket dipaparkan. Paparan tulang menjadi sensitif dan sumber nyeri. Nyeri yang berlebihan dari sedang ke berat, biasanya berdenyut, dan seringnya menalar menuju telinga penderita. Area pada soket berbau tidak enak, dan penderita seringnya merasa tidak enak pada indera pengecap. Penyebab dari alveolar osteitis belum jelas, tapi ini muncul dihasilkan dari tingkatan tinggi pada aktivitas fibrinolitik berlebihan yang menghasilkan dari infeksi subklinis, inflamasi pada sumsum tulang (James et al. 2008: p.53; Meechan, 2007: p.2). Infeksi yang sudah ada sebelumnya pada lamina dura soket yang berasal dari infeksi gigi merupakan salah satu penyebab teradinya dry-socket juga. Diduga trauma yang besar berperan karena mengurangi vaskularisasi terutama bila terjadi pada tulang yang mengalami mineralisasi tinggi. Kejadian pada dry-socket setelah ekstraksi gigi pada gigi molar ketiga lebih sering frekuensinya daripada gigi lainnya (Pederson, 2011: p.122 ; Reza, 2007: h.7).

Beberapa metode mengurangi insidens pada dry-socket mencakup penggunaan obat kumur antiseptic, antifibrinolitic agents, antibiotik, penggumpalan yang berpengaruh agent, dan permukaan intra-alveolar lain dan pengobatan. Ketika kondisi ini tidak dapat diterapi secara lengkap selama etiologi pada ekstraksi yang tidak menentukan dengan pasti, pengolahannya tampak simple dan efektif. Biasanya melibatkan kepastian pada pasien, membersihkan dan irigasi pada pengaruh socket, dan insersi pada paket pengobatan (Nusair,2007: p.1; Florman, 2004: p.1)

Beberapa ahli memaparkan insiden dry-socket terbesar pada area molar mandibula (yang mana regional anastesi digunakan). Ada juga Lehner memaparkan insiden lebih tinggi pada kasus dry-socket ketika infiltrasi anastesi digunakan dan infiltrasi anastesi memberikan ischemia temporer pada suplai darah yang buruk di soket. Bagaimanapun juga, studi yang mengindikasikan ischemia akhir hanya untuk satu hingga dua jam dan diikuti oleh reaktif hyperemia yang membuat ischemia tidak penting untuk pembekuan darah. Tidak dispesifikkan gigi yang diinfiltrasi anastesi dan blok regional (keduanya diikuti dengan adrenalin). Pada peningkatan dry-socket dengan menggunakan anestesi dengan vasokonstriktor, belum ada hasil signifikan jumlah local anastesi yang digunakan (kurang dari dua catridge atau lebih dari dua catridge). Bagaimanapun juga, hasilnya harus diartikan dengan waspada dan anggapan tidak menyimpulkan bahwa blok regional anastesi digunakan pada mayoritas local anastesi, jadi hasil yang didapat ischemia tidak dapat dilokalisir dari socket (James, 2008: p. 53)

2.4.2 Gejala dan Tanda Klinis Dry-Socket

Penderita biasanya merasakan sakit pada hari ketiga hingga keempat paska ekstraksi gigi dengan keluhan sakit yang hebat pada daerah bekas pencabutan dan rasa sakitnya dapat menjalar hingga ke telinga pada sisi yang sama atau bagian lain dari wajah. Kadang-kadang dijumpai lymphadenitis regional, rasa sakit dirasakan berdenyut dan kadangkala rasa sakit tidak hilang dengan obat-obatan analgesic. (Duhsia, 2000: p.1) Selain itu, sisa makanan yang menumpuk di dalam soket dapat menghasilkan rasa dan bau yang tidak enak pada rongga mulut.

Secara keseluruhan gejalanya timbul pada hari ke 3 sampai dengan hari ke 5 setelah ekstraksi gigi dan apabila tidak ditangani gejalanya akan berlanjut sampai dengan hari ke 7 atau sampai hari ke 14. Menurut Dhusia tanda klinis yang dapat dilihat seperti Bare Bone dan margin ginggiva. (Duhsia, 2000; p.1)

a) Bare bone

Pada pemeriksaan Probe Test dengan menggunakan sonde lurus, tanda yang sangat khas sekali adalah rasa sakit sekali apabila sonde menyentuh Bare Bone. Dimana awalnya terdapat gambaran bekuan darah yang berwarna abu – abu kehitaman dan ketika bekuan darahnya hilang akhirnya terdapat jaringan granulasi dari Bone Bare yang berwarna kuning keabu-abuan. (Duhsia, 2000; p.1)

b) Margin gingiva.

Biasanya margin ginggiva pada daerah sekitar socket agak bengkak dan berwarna merah tua. (Duhsia, 2000; p.1)

2.4.3 Terapi dan pencegahan

Perawatan dry-socket diperintahkan oleh tujuan perawatan individu untuk membantu nyeri penderita selama periode penyembuhan. Jika penderita tidak menerima terapi, lanjutan yang lainnya yang dapat membuat nyeri tersebut terus berjalan (terapi tidak cepat menyembuhkan), maka terapi pada dasarnya ditujukan untuk mengurangi rasa sakit melalui penggunaan analgesik dan pemberian antiseptik. Terapi permulaan dengan irigasi dan insersi pada permukaan luka. Pertama, soket gigi diirigasi secara perlahan dengan larutan steril. Soket tidak harus dikuret hingga bare bone karena meningkatkan jumlah pada spesifik tulang dan nyeri. Biasanya seluruh gumpalan darah tidak akan lisis. Dan bagian keseluruhan harus disimpan. Socket perlahan-lahan dihisap pada larutan yang berlebihan, dan jalur kecil di kain kasa direndam iodoform dengan pengobatan diinsersi hingga jaringan granulasi melindungi tulang. Karena ini adalah benda asing yang harus dihilangkan sehingga penderita keluar dari nyeri. Pengobatan mengandung bahan seperti: eugenol, yang mana dapat menghilangkan nyeri dari jaringan tulang, anastesi topikal, seperti Benzocaine, dan bahan yang berguna lain, seperti balsam Peru. Pengobatan kain kasa secara rutin diinsersikan hingga soket, dan pasien biasanya merasakan bantuan mendalam selama 5 menit. Kain tersebut diganti setiap harinya selama 3 hingga 6 hari mendatang, tergantung pada kasus tersebut. Soket perlahan-lahan diirigasi dengan larutan di tiap permukaan berubah.

Sekali nyeri penderita menurun, kain tidak harus diganti, karena ini melakukan sebagai benda asing dalam tubuh dan memperpanjang penyembuhan (James, 2008: p.53). Berkumur dengan larutan garam hangat setiap hari hingga 2-3 hari agar sisa-sisa makanan hilang dan menutup soket tersebut agar terlindung dari kontaminasi dan rangsangan yang dapat menimbulkan rasa sakit dengan obat-obatan yang mengandung Bismuth, Iodoform, pasta Paraffin dan pasta Liqnocain sangat efektif untuk melindungi soket. Antibiotik secara topikal, antibiotic sistemik, antibiotik sistemik atau topikal, pengaruh antimikroba, dan intraoperative sudah digunakan. Hasil yang terbaik didapatkan kombinasi irigasi intraoperative dengan antibiotik hingga ke soket, atau chlorhexidine kumur sebelum dan sesudah prosedur pembedahan. Tetracyclin pilihan antiotik yang terbaik, tetapi Penicillin, Lincomycin, Clindamycin, dan Metronidazole juga menunjukkan hasil yang baik. Antibiotik tidak harus berupa salep, karena penggunaannya sebagai reaksi asing tubuh seperti myospheulosis (Neville, 2002: p.34; Nusair, 2007: p.1). Pembelajaran baru ditunjukkan teknik Matthews (1982) dan Mitchell’s (1986) menjadi sangat efektif. Mereka menggunakan dextranomer geranul (debrisan) dan kolagen pasta (formula K) tanpa mengamati suatu reaksi asing pada tubuh seperti pengamatan pada campuran zinc-oxide atau eugenol. Dengan terapi, penyakit berangsur keluar, dan pasien diberi instruksi untuk menjauhkan mastikasi pada dipengaruhi oral hygiene baik ditekankan (Fragiskos, 2007: p.199; Peterson, 2004: p.161). Perawatan lainnya menggunakan Alvogyl, merupakan bahan yang berisi analgesik yang dapat mengurangi rasa sakit pada kasus komplikasi pasca cabut gigi terutama dry-socket. Bahan ini juga mengandung antiseptik yang dapat mempercepat proses penyembuhan jaringan

pada dry-socket dan membantu dalam regenerasi jaringan. Beradaptasi baik, biokompatible dan tidak menyebabkan iritasi pada jaringan. (Syranen, 2011)