BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab III Pasal 7 bahwa seorang Presiden memegang kekuasaan untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun dan kemudian boleh dipilih kembali. Dengan peraturan tersebut, Indonesia telah memiliki 6 Presiden terhitung sejak kepemimpinan Presiden Soekarno hingga saat ini masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setiap pemimpin pasti menjadi sorotan media. Media memiliki peranan untuk lebih menonjolkan suatu hal dibandingkan dengan hal lain yang menyebabkan adanya penilaian tersendiri dalam benak masyarakat tentang sosok masing-masing Presiden.

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto (Orde Baru), media sangat diawasi dan dikekang. Bahkan harian Indonesia Raya sempat dilarang terbit (1974) dan majalah Tempo, DeTik dan Editor dibredel (1994) karena pemberitaan pembelian kapal perang eks Jerman Timur oleh Indonesia.1 Setelah Orde Baru, pemberitaan media lebih bebas dan sampai saat ini bahkan media dapat menyerang pemerintah. SBY sebagai presiden pilihan rakyat yang pertama2 tentu saja dihujani dengan pro-kontra dari berbagai pihak. Media menjadi sarana utama penyampaian pro-kontra tersebut. Suara media, baik positif maupun negatif, muncul dari konstruksi media atas pernyataan-pernyataan narasumber tentang isu kepemimpinan SBY. Penggunaan pernyataan dari narasumber untuk memperjelas berita, digunakan jurnalis untuk memberikan sudut pandang terhadap isu yang diangkat.

1

Anett Keller. 2009. Tantangan dari Dalam: Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Madia Indonesia, Republika. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung. hal. 56. 2

Media selalu menyoroti SBY dengan berbagai gebrakannya untuk menunjukkan keberhasilan SBY dibandingkan Presiden lain dalam memberi perubahan untuk Indonesia. Gerakan utama SBY adalah sedikit demi sedikit melunasi hutang negara sepeninggal Presiden Soeharto sebesar 800 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 1800 triliun kepada International Monetary Fund (IMF), World Bank (Bank Dunia), dan Asian Development Bank (ADB)3. Banyak media memberitakan sisa-sisa hutang negara yang akhirnya dapat dilunasi SBY. Saat itu citra SBY sebagai pemimpin yang terbukti memberikan perubahan pada Indonesia, namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena media mulai melihat kekurangan SBY.

Dalam beberapa kesempatan, JK justru lebih cepat merespon, baik berkaitan dengan kebijakan atau bencana, daripada SBY.4 Selanjutnya media mulai memberitakan kelambanan SBY dalam bertindak. Bukan hanya itu, ternyata Indonesia masih terlilit hutang bahkan mencapai Rp 80 triliun per tahun5 semasa kepemimpinan SBY dan tahun 2013 ini hutang negara naik sebesar 3,7% dari anggaran tahun 2012 menjadi Rp 230,2 triliun melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan Utang Luar Negeri (ULN)6. Meskipun begitu, masyarakat masih memberi kesempatan kedua dengan memilihnya kembali menjadi Presiden periode 2009-2014. Berbagai kasus mulai mendera SBY7 melalui kader-kader partainya (Partai Demokrat) yang terlibat kasus korupsi dan semakin memanas pada tahun 2013 hingga citranya semakin menurun.

Koran Tempo, sebagai koran politik dan ekonomi, dengan harga dua ribu rupiah mampu menjangkau berbagai lapisan terutama pembaca muda dari

3

Tribun Timur Makassar. 2008. Soeharto tinggalkan utang RP 1.800 triliun. Diperbarui pada 30 Januari 2008. Diunggah pada 21 Februari 2013. Terarsip di http://soeharto‐ online.blogspot.com/2008/01/soeharto‐tinggalkan‐utang‐rp‐1800.html

4

Meistra Budiasa. 2012. Presiden SBY dan Sorotan Media. Diperbarui pada 6 Maret 2012.

Diunggah pada 13 Februari 2013. Terarsip di

http://meistra.blogspot.com/2012_03_01_archive.html?m=1 5

____. 2010. Perbandingan Hutang Indonesia Masa Soeharto, Megawati dan SBY. Diperbarui pada Agustus 2010. Diunggah pada 21 Februari2013. Terarsip di http://indodatabase.blogspot.com/2010/08/perbandingan‐hutang‐indonesia‐masa.html 6 Dani Setiawan. 2012. RAPBN 2013 Korban Eksploitasi Utang. Diperbarui pada September 2012. Diunggah pada 21 Februari 2013. Terarsip di www.kau.or.id 7 Susilo Bambang Yudhoyono saat ini merupakan Ketua Umum, Ketua Majelis Tinggi, dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

kalangan menengah ke atas (80% pembacanya berumur antara 20-44 tahun)8, menyajikan informasi yang kritis dalam semua beritanya, termasuk tentang SBY. Koran Tempo lebih tajam dalam menyampaikan informasi politik dengan mengaitkan informasi baru dengan data yang telah diperoleh sebelumnya. Sebagai contoh, pada Koran Tempo edisi Jumat, 25 Mei 2012 terdapat artikel berjudul “Massa Demokrat Usir Anas-Ibas” yang dilengkapi dengan tabel temuan-temuan Tempo tentang kisruh yang terjadi, nama calon yang akan dipilih dalam Musda (Musyawarah Daerah) dan dugaan kisruh. Beberapa penelitian menyatakan, pemberitaan Tempo tidak fair bahkan cenderung memihak. Seperti penelitian Hermin Indah Wahyuni dan Wahyu Wibowo yang menyatakan pemberitaan Tempo tentang kasus penggelapan pajak Asian Agri bias dan tendensius, bahkan Wahyu berani menyatakan bahwa Tempo terbukti berpihak pada pihak yang ingin menjatuhkan Asian Agri.9 Beberapa artikel Koran Tempo bahkan cenderung seperti meletakkan SBY pada posisi yang buruk.

Tabel 1

Pemberitaan Koran Tempo tentang SBY

Edisi Isi Berita Keterangan

Senin, 7 Januari 2012

Judul: Blusukan Presiden Dapat Menguntungkan Demokrat

Paragraf pembuka:

Pengamat politik Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, menyatakan blusukan tersebut sebagai upaya untuk mendongkrak citra SBY karena berbagai survei menunjukkan perolehan suara Demokrat

- Lebih banyak menggunakan pernyataan negatif narasumber meskipun ditutup narasumber positif. - Artikel tersebut menganggap 8 Keller, Op. Cit., hal. 57. 9 Diungkapkan dalam Seminar “Kasus Pajak Asian Agri” pada Selasa, 18 Desember 2007 di Hotel Sultan Jakarta yang di‐review Rusdi Mathari, Wartawan Senior, Mantan Asisten Redaktur Pelaksana Koran Jakarta, dalam blognya. Rusdi Mathari. 2007. Siapa yang Tendensius, Tempo atau Ilmuwan? Diperbarui pada 18 Desember 2007. Diunggah pada 13 Februari 2013. Terarsip di http://rusdimathari.wordpress.com/2007/12/18/siapa‐yang‐tendensius‐tempo‐atau‐ ilmuwan/

menurun.

Paragraf selanjutnya juga digunakan pernyataan negatif dari narasumber.

Paragraf penutup:

Sanggahan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa, terhadap pernyataan-pernyataan negatif sebelumnya.

kegiatan blusukan SBY hanya mewakili kepentingan partainya bukan kepentingan rakyat Indonesia. Jumat, 18 Januari 2013

Foto SBY meninjau banjir di halaman Istana Negara didampingi Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, dengan menggulung celana dan berdiri diatas ubin yang tergenang air. (hal. A3)

Foto Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang menaiki gerobak sederhana dengan dikelilingi beberapa rakyat Jakarta meninjau keadaan banjir di bundaran HI. (hal. A2)

Terlihat bahwa Jokowi lebih menyentuh rakyat daripada SBY yang hanya meninjau banjir di Istana Negara yang ketinggiannya pun hanya sedikit di atas mata kaki.

Dengan digunakannya narasumber yang berpendapat negatif tentang SBY, berarti Koran Tempo mengonstruksi beritanya dengan meletakkan SBY pada posisi yang lemah sebagai pemimpin, namun konstruksi fungsi kepemimpinan semacam apa yang ingin digambarkan Koran Tempo? Untuk mengetahuinya perlu dilakukan analisis terhadap artikel berita Koran Tempo.

Untuk mengetahui framing Koran Tempo dalam menggambarkan fungsi kepemimpinan SBY, akan dilakukan analisis terhadap semua artikel Koran Tempo periode 4 Februari – 3 April 2013. Periode tersebut dipilih karena isu keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam kasus korupsi membuat Presiden sebagai pemimpin partai dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi partai yang hampir tenggelam dan terancam tidak bisa mengikuti Pemilu 2014. SBY cenderung fokus pada partai dan mengesampingkan negara, bahkan sempat SBY memberi keterangan yang berkaitan dengan partainya di Istana Negara, tempat yang seharusnya digunakan untuk memberi informasi yang berkaitan dengan kepentingan negara. Setelah diangkatnya SBY menjadi Ketua

Umum Partai Demokrat menggantikan Anas yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, pemberitaan tentang SBY dalam Koran Tempo menurun. Di tengah kondisi masyarakat yang mempertanyakan kepemimpinan SBY, Koran Tempo menjawab melalui framing dalam menggambarkan kepemimpinan SBY.

B. Rumusan Masalah

Melihat permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana konstruksi fungsi kepemimpinan Presiden SBY dalam semua artikel Koran Tempo periode 4 Februari – 3 April 2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini ditujukan untuk:

1. Mengetahui konstruksi realitas yang dilakukan Koran Tempo untuk membingkai fungsi kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

2. Memetakan agenda Koran Tempo dalam membingkai berita tentang kepemimpinan SBY.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, dapat menunjukkan bagaimana media melakukan framing terhadap kepemimpinan SBY dan strategi-strategi yang digunakan.

2. Secara praktis, partai dapat melihat framing media dan mengambil kebijakan tentang itu.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam bagian ini, diuraikan teori-teori yang menjadi dasar ilmu dalam penelitian ini dan dijelaskan sesuai dengan alur berpikir penulis tentang framing media dan kepemimpinan. Bagian framing media menjadi dasar pengetahuan kinerja media dalam mengonstruksi realitas yang kemudian dihubungkan dengan konsep kepemimpinan sehingga nantinya dapat dilihat kecenderungan Koran Tempo dalam membingkai kepemimpinan SBY.

1. Konstruksi Realitas dalam Media

Selama ini media dipahami sebagai perantara yang menghubungkan antara masyarakat dengan informasi yang tidak dapat dijangkau. Jangkauan disini berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh informasi, mengingat manusia memiliki keterbatasan indera. Media idealnya menginformasikan realitas yang terjadi apa adanya, dengan kata lain media seharusnya bekerja sebagai cermin dari realitas yang artinya tidak ada perbedaan antara realitas dengan informasi yang disampaikan media. Mungkinkah media benar-benar menjadi cermin yang mulia?

Untuk menginformasikan suatu realitas pada masyarakat saja media sudah melakukan pemilihan peristiwa yang diinformasikan atau tidak, maka fungsi media sebagai cermin realitas sepertinya sulit untuk diwujudkan. Pekerja media juga manusia yang memiliki keterbatasan, sehingga sangat mungkin media tidak memiliki keseluruhan informasi yang lengkap dari realitas yang terjadi. Saksi mata maupun narasumber ahli pun tidak menjanjikan suatu peristiwa akan disuarakan dengan sama. Informasi yang muncul dari satu narasumber akan sedikit berbeda dengan narasumber lain karena adanya pemilihan informasi yang harus disampaikan atau tidak dalam diri narasumber. Menurut Goffman, individu selalu menyertakan pengalaman hidup, wawasan sosial, dan kecenderungan psikologisnya dalam menginterpretasi pesan yang ia terima. Pengalaman dan pengetahuan individu pada akhirnya mengendap dan mengkristal sehingga terbentuk schemata (of interpretation). Schemata memberikan kemampuan pada

individu untuk memetakan, menerima, mengidentifikasikan dan memberikan label pada peristiwa atau informasi yang diterimanya.10

Dapat dikatakan bahwa konstruksi realitas sudah terjadi sejak informasi pertama diperoleh pekerja media, baik melalui narasumber maupun keterlibatan langsung. Hal ini sejalan dengan pemikiran para konstruksionis yang menyatakan realitas itu bersifat subjektif karena dihadirkan oleh subjektif wartawan.11 Realitas diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran wartawan sehingga terjadilah interaksi antara apa yang ada dalam pikiran wartawan dengan fakta yang selanjutnya menghasilkan berita dengan konstruksi tertentu.12 Uraian jalannya informasi yang rumit memperlihatkan bahwa realitas tidak serta merta disampaikan secara apa adanya sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Prinsipnya setiap upaya ‘menceritakan’ sebuah peristiwa, keadaan, atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik adalah usaha mengonstruksikan realitas. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna.13 Dalam proses produksi pesannya pun, jurnalis melalui tiga tahap seperti yang diungkapkan Attfield & Dowell, antara lain14:

a. Initiation

Dalam tahap ini jurnalis menentukan angle (sudut pandang) yang ingin diangkat dari suatu peristiwa dengan tetap memerhatikan unsur lain seperti deadline, produksi berita, dan jumlah kata. Jurnalis masih merencanakan rancangan informasi yang ingin diperoleh sebelum turun ke lapangan.

b. Preparation

Sebagai lanjutan dari tahap pertama, dalam tahap ini jurnalis mulai untuk mencari bahan yang akan digunakan untuk menulis berita. Jurnalis memastikan keaslian sudut pandang yang diangkatnya bukan berasal dari 10 Agus Sudibyo. 1999. Citra Bung Karno: Analisis Berita Pers Orde Baru. Yogyakarta: BIGRAF. hal. 28. 11 Eriyanto. 2002. Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: LKiS. hal. 19. 12 Eriyanto, Op. Cit., hal. 17. 13 Ibnu Hamad. 2004. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa. Jakarta: Granit. hal. 11. 14

Simon Attfield & John Dowell. 2003. Information Seeking and Use by Newspaper Journalists. Dalam Journal of Documentation. Vol. (59). No. 2. hal 200.

sudut pandang jurnalis lain, meningkatkan pemahaman pada peristiwa atau ide yang terjadi, memilih hal yang potensial untuk dijadikan konten berita, kemudian mencari informasi untuk mewujudkan rancangan beritanya.

c. Production

Selanjutnya informasi yang diperoleh akan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi suatu berita dengan konten yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dari ketiga tahap tersebut, terlihat bahwa jurnalis tidak asal dalam menuliskan berita, melainkan merencanakannya agar sesuai dengan kinerja medianya. Shoemaker dan Reese dalam Severin mengungkapkan lima kategori utama yang memengaruhi isi media, antara lain15:

a. Pengaruh dari pekerja media secara individu

Hal yang memengaruhi meliputi karakteristik pekerja komunikasi, latar belakang profesional dan kepribadian, sikap pribadi, dan peran-peran profesional.

b. Pengaruh-pengaruh rutinitas media

Rutinitas media memengaruhi isi berita dalam hal deadline dan kendala waktu lainnya, kebutuhan ruang dalam penerbitan, struktur piramida terbalik untuk menulis berita, nilai berita, standar objektivitas, dan kepercayaan reporter pada sumber-sumber berita.

c. Pengaruh organisasi terhadap isi

Salah satu tujuan organisasi untuk menghasilkan uang dan tujuan-tujuan lainnya cukup memengaruhi isi berita.

d. Pengaruh terhadap isi dari luar organisasi media

Pengaruh dari luar organisasi meliputi kelompok kepentingan yang melobi untuk menentukan isi tertentu, orang-orang yang menciptakan pseudoevent untuk mendapatkan liputan berita, dan pemerintah yang mengatur isi secara langsung dengan undang-undang pencemaran nama baik dan ketidaksopanan.

15

Werner J Severin & Tankard Jr, James W. 2005. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa Edisi Kelima. Jakarta: Prenada Media. hal 277‐278.

e. Pengaruh ideologi

Ideologi menggambarkan fenomena tingkat masyarakat. Ideologi ini mungkin memengaruhi isi media dengan berbagai cara.

Begitu banyak hal yang memengaruhi isi media, menunjukan bahwa untuk menghasilkan sebuah berita diperlukan beberapa pertimbangan dan kematangan penulisan sehingga tidak mengganggu kepentingan siapa pun. Tahap memproduksi berita layaknya tahap penelitian untuk memperoleh hasil yang tidak sembarangan. Aktivitas media tidak hanya sebagai urutan pekerjaan (operation), tetapi seperti sebuah urutan observasi, atau lebih tepat lagi, urutan observing

operations.16 Aktivitas media layaknya sebuah observasi terhadap apapun yang

terjadi di lingkungan. Tentu saja kegiatan observasi tersebut dibarengi dengan ketentuan tertentu agar menghasilkan berita yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, berita yang dihasilkan seorang jurnalis harus faktual (accuracy), berimbang atau ketidak-berpihakan (balance/impartiality), pantas (fairness), obyektif, dan benar (truthness).17

Tugas jurnalis tidak terlepas dari kewajibannya pada media yang tentu saja dibawahi oleh seseorang atau sekelompok orang dengan pengaruhnya bagi media. Tidak ada keraguan bahwa pemilik dalam media berbasis pasar memiliki kekuasaan pasar mutlak atas konten dan dapat meminta apa yang ingin mereka masukkan atau keluarkan.18 Pemilik hanya salah satu faktor yang memengaruhi pemberitaan media. Media tidak berdiri sendiri tetapi dikelilingi dengan berbagai kekuatan yang dapat memberikan sudut pandang tertentu pada berita yang dihasilkan. Seperti yang diungkapkan Gerbner,

“Meskipun secara analitis berbeda, jelas peranan kekuatan maupun jenis

pengaruh dalam realitas tidak ada yang terpisah atau terisolasi. Sebaliknya, mereka sering berkombinasi, tumpang tindih, dan menerobos… akumulasi

16

Niklas Luhmann. 2000. The Reality of the Mass Media. California: Stanford University Press. hal. 4.

17

Ashadi Siregar. Berita Jurnalistik: Menulis Singkat ‐ Padat. Diperbarui pada 11 Mei 2012.

Diakses pada 3 November 2012. Terarsip di

http://www.ashadisiregar.com/2012/05/11/pelajaran‐sederhana‐2/ 18

Denis McQuail. 2011. Teori Komunikasi Massa McQuail. Edisi 6. Buku 2. Jakarta: Salemba Humanika. hal. 22.

peranan kekuatan dan kemungkinan pengaruh memberikan beberapa institusi posisi yang dominan dalam komunikasi massa masyarakat mereka.”19

Tekanan diluar media antara lain tekanan ekonomi dan tekanan sosial politik. Tekanan ekonomi meliputi kompetitor, agen berita/informasi, pengiklan, pemilik, dan serikat buruh, sedangkan tekanan sosial dan politik meliputi kontrol hukum/politik, kelompok penekan, dan lembaga sosial lainnya.20 Meski media biasanya berhati-hati dalam menangani tekanan dan enggan menyerahkan otonomi mereka, ada bukti keberhasilan pihak-pihak (agency) luar dalam memengaruhi konten.21

2. Framing: Cara Media Beragenda

Layaknya sebuah foto yang diperindah dengan menggunakan bingkai, media juga menggunakan bingkai untuk mempercantik beritanya dengan framing. Framing berita merupakan perpanjangan dari teori agenda setting, yaitu semacam teknik yang dipakai wartawan untuk melahirkan wacana yang akan ditangkap khalayak.22 Ide tentang framing, pertama kali dilontarkan oleh Baterson tahun 1955.23 Teori Agenda Setting pertama kali diperkenalkan oleh M. E. Mc Combs dan D. L. Shaw pada tahun 1972 yang mengatakan jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting.24 Suatu media pasti memiliki agenda tersendiri untuk memberikan suatu informasi atau tidak, seperti pemikiran Luhmann bahwa coding dari realitas adalah information dan non-information.25 Saat suatu realitas akan dibentuk menjadi pesan oleh media, maka realitas tersebut akan dikonstruksi sesuai dengan kebijakan media.

19 Ibid. hal. 9. 20 Ibid. hal. 10. 21 Ibid. hal. 21. 22 Abrar, Op. Cit., hal. 35. 23 Sudibyo, Op. Cit., hal. 23. 24 Onong Uchjana Effendy. 1993. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 287. 25 Dalam ceramah mata kuliah Sistem Komunikasi tanggal 24 Oktober 2012 oleh Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

Frame pada awalnya dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, dan yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas.26 Alexis S. Tan dalam Effendi merumuskan bahwa media massa memengaruhi kognisi politik dalam dua cara yaitu27:

1. Media secara efektif menginformasikan peristiwa politik kepada khalayak. 2. Media memengaruhi persepsi khalayak mengenai pentingnya masalah

politik.

Framing berita menyangkut seleksi beberapa aspek dari realitas sosial dan menjadikannya menonjol dalam sebuah berita.28 Media melakukan seleksi dan membentuknya menjadi informasi yang memiliki nilai berita. Dalam hal ini, media seperti surat kabar memiliki kemampuan untuk membentuk gambaran realitas. Pengetahuan yang diperoleh masyarakat dari media dapat memberikan pengetahuan dan gambaran tersendiri tentang suatu isu atau hal. Masyarakat tidak merespons pada kejadian sebenarnya dalam lingkungan, tetapi pada ‘gambaran dalam kepala kita’, yang disebut dengan lingkungan palsu (pseudoenvironment)”.29

Fakta yang ada diseleksi dan dikonstruksi menggunakan pandangan individu awal yaitu jurnalis sesuai dengan ideologi medianya. Sejalan dengan pemikiran McQuail, framing adalah cara untuk memberikan penafsiran keseluruhan untuk mengisolasi fakta-fakta.30 Framing bukan hanya berkaitan dengan skema individu (wartawan), melainkan juga berhubungan dengan proses produksi berita, kerangka kerja dan rutinitas organisasi media.31 Setelah jurnalis menuliskan pandangannya, kemudian dilanjutkan melalui tahap penyuntingan, penambahan grafis, dan sebagainya sehingga berita yang dihasilkan menjadi 26 Sudibyo, Op. Cit., hal. 23. 27 Onong Uchjana Effendy. 1993. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 288. 28

Ana Nadhya Abrar. 2005. Penulisan Berita. Edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hal. 35. 29 Stephen W Littlejohn dan Karen A. Foss. 2009. Teori Komunikasi. Jakarta: Salemba Humanika. hal. 415. 30 McQuail, Op. Cit., hal. 124. 31 Eriyanto, Op. Cit., hal. 99.

pandangan media. Bila diamati lebih dalam lagi, sebenarnya framing terdiri atas dua jenis, yaitu framing media dan framing individu.32 Framing media dilakukan oleh wartawan dan framing individu dilakukan oleh khalayak dengan menangkap wacana yang disampaikan wartawan. Dengan kata lain, media dapat membentuk berita dengan suatu framing tertentu, namun interpretasi dari pesannya tetap tergantung pada kemampuan dan pengetahuan khalayak sehingga terdapat kemungkinan khalayak luput untuk menangkap wacana yang berusaha dimunculkan media. Terlepas dari interpretasi yang mendalam dari khalayak, saat suatu isu itu diangkat oleh media dan dijadikan isu utama maka isu tersebut akan lebih diperhatikan.

Agar wacana yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting pula oleh khalayak, maka media perlu melakukan seleksi dan penekanan atau penonjolan isu. Konsep tersebut sejalan dengan konsepsi dalam framing yang dikemukakan Entman (1993),

“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more

salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described.”33

Seleksi isu berkaitan dengan pemilihan fakta, sedangkan penekanan isu berkaitan dengan penulisan fakta.34 Fakta yang dipilih sebagai berita utama dari rangkaian fakta lain dalam isu atau peristiwa, harus disusun menggunakan pengaturan bahasa, tulisan, gambar, bahkan pemilihan kata yang meyakinkan pembaca bahwa isu tersebut layak atau sengaja ditonjolkan. Tidak menutup kemungkinan, isu yang ditonjolkan tersebut ditujukan untuk menutup isu lain yang sesungguhnya lebih penting. Hal tersebut kembali lagi tergantung pada pengaruh kepemilikan dan pihak yang berkepentingan.

Peran media dalam membentuk realitas dapat dilihat dalam berbagai tingkatan:

32

Abrar, Op. Cit, hal. 37. 33

Entman. ___. Entman’s Conceptualization of “Framing”. Terarsip di http://sclcr.com/library/showDoc.php?id=42

34

1. Media membingkai peristiwa dalam bingkai tertentu.

Peristiwa-peristiwa yang kompleks disederhanakan sehingga membentuk pengertian dan gagasan tertentu. Sejalan dengan pemikiran Todd Gitlin, framing sebagai strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca.35 Penyederhanaan dimaksudkan untuk menonjolkan suatu sisi yang dianggap memiliki nilai berita oleh media.

2. Media memberikan simbol-simbol tertentu pada peristiwa dan aktor yang terlibat dalam berita.

Semua ungkapan kata itu bisa memberikan citra tertentu ketika diterima oleh khalayak. Menurut David E. Snow dan Robert Benford, frame mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu.36 Penggunaan kata, grafik, dan penempatan berita tertentu dapat memengaruhi pemaknaan khalayak terhadap isu yang dimunculkan.

3. Media juga menentukan apakah peristiwa ditempatkan sebagai hal yang penting ataukah tidak, ditulis panjang atau pendek, di halaman pertama atau tidak, bersambung atau tidak.37

Suatu isu yang sama dapat disajikan dengan sudut pandang yang berbeda-beda pada setiap media sesuai strategi framingnya. Framing mampu menimbulkan pengertian yang berbeda satu sama lain dalam masyarakat terhadap suatu realitas.

Menurut Eriyanto, terdapat dua esensi utama dari framing yaitu pertama, bagaimana peristiwa dimaknai berkaitan dengan bagian yang diliput dan tidak. Kedua, bagaimana fakta ditulis berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan jurnalis.38 Fakta-fakta yang diperoleh akan dituangkan ke dalam skema yang secara sadar atau tidak terbentuk dari pemikiran

35 Ibid. hal. 67. 36 Ibid. hal. 68. 37 Ibid. hal. 24. 38 Ibid. hal. 10.

jurnalis. Skema lahir dari proses pengetahuan dan pengalaman seseorang. Beberapa skema tersebut antara lain39:

a. Skema Sosial

Merupakan skema yang paling sering digunakan. Skema ini sering disebut sebagai skrip atau skenario yang mengandaikan dunia dan realitas layaknya sebuah lakon atau drama. Ke dalam skrip ini, berbagai peristiwa, perilaku, dan orang dimasukkan kemudian diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu. Seperti halnya skenario, terdapat pembagian peran, latar, situasi, dan sebagainya. Terdapat dua bentuk skema sosial, yaitu skema peran yang berhubungan dengan bagaimana seseorang melihat atau memandang peran tertentu dalam masyarakat dan skema personal yang berhubungan dengan pandangan mengenai seseorang, perbedaan-perbedaannya, tipe-tipe orang, dan sebagainya.

b. Skema Tekstual

Merupakan skema yang berhubungan dengan bagaimana seseorang melihat dan memandang dunia, peristiwa, dan pelaku-pelaku di dalamnya. Umumnya digunakan dan dipakai individu ketika melihat dan menafsirkan teks. Terdapat tiga bentuk skema tekstual, yaitu genre (berhubungan dengan pola dan bentuk dari teks), kode-kode tertentu dari teks komunikasi, dan gambaran umum dari media (misalnya kerja kamera). c. Skema Ideologis

Skema ini memasukkan secara inferensial tentang asumsi ideologi yang implisit terdapat dalam teks. Jurnalis menggunakan skema dan kepercayaan dirinya sendiri untuk melihat dan menafsirkan realitas, di antaranya yang ada dalam teks.

Koran Tempo memiliki agenda tersendiri untuk membentuk pesan yang memberikan gambaran tentang sosok SBY. Penggambaran tersebut diceritakan dalam bentuk artikel berita melalui kata, bahasa, bahkan gambar dengan sudut pandang media. Satu kegiatan atau isu yang melibatkan SBY dapat menimbulkan cerita yang berbeda-beda meskipun dengan alur peristiwa yang sama. Begitulah

39

agenda media berjalan sesuai dengan ideologinya dalam memandang suatu bahan berita, sehingga gambaran tentang sosok SBY sangat mungkin tetap sama meskipun bahan beritanya berbeda karena Koran Tempo meletakkan posisinya sebagai pengkritik.

3. Kepemimpinan

Begitu banyak definisi mengenai kepemimpinan yang dikemukakan tokoh-tokoh. Dalam pengertian umum, kepemimpinan menunjukkan proses kegiatan seseorang dalam memimpin, membimbing, memengaruhi atau mengontrol, pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain.40 Keberadaan seorang pemimpin diperlukan dalam berbagai bidang untuk memberikan arahan dan kebijakan kepada bawahan atau pengikutnya untuk mewujudkan suatu tujuan. Leaders are usually necessary because they generate a set of meanings that form

the basis of social action.41 Karena kepemimpinan selalu berkaitan dengan

pengikut, maka pemimpin diharuskan memiliki kemampuan untuk menggerakkan, mengerahkan, dan mengarahkan orang-orang.42

Efektivitas dari pemberian arahan, perintah, kebijakan, dan sebagainya tergantung dari cara berkomunikasi dan sifat dari pemimpin. Pemimpin berbeda dari masyarakat karena mereka memiliki ciri atau sifat tersendiri yang sangat dihargai. Semua jenis pemimpin di segala macam setting dan budaya memiliki sifat tersendiri dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Menurut teori konstelasi sifat, pemimpin memiliki sifat-sifat yang sama dengan yang dimiliki oleh siapa pun, tetapi memadukan sifat-sifat ini dalam suatu sindrom kepemimpinan yang membedakannya dari orang lain.43 Pemimpin diharuskan menjaga sifat dan emosinya agar dapat dijadikan sebagai contoh yang baik untuk bawahan atau masyarakatnya.

40

Onong Uchjana Effendy. 1977. Kepemimpinan dan Komunikasi. Bandung: Alumni. hal. 15. 41

Jonathan Charteris‐Black. 2007. The Communication of Leadership: The Design of Leadership Style. New York: Routledge. hal.3. 42 S. Pamudji. 1985. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: PT Bina Aksara. hal. 8. 43 Dan Nimmo. 1989. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: PT Remaja Karya. hal. 42.

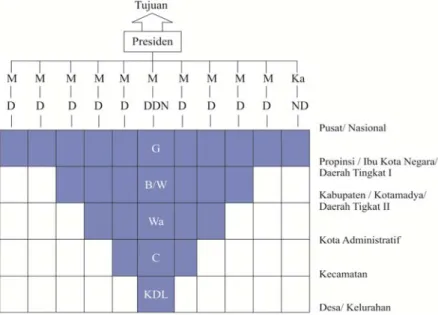

Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia adalah satu jenis kepemimpinan, yaitu kepemimpinan di bidang pemerintahan atau kepemimpinan yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintahan.44 Dalam pemerintahan Indonesia terdapat tingkatan-tingkatan atau struktur pemerintahan yang jika diurutkan dari tingkatan terendah sampai tertinggi terdiri dari:

Gambar 1 Struktur Pemerintahan45

Keterangan:

DDN : Departemen Dalam Negeri D : Departemen G : Gubernur Kepala Daerah M : Menteri B/W : Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Ka : Ketua/ Kepala

ND : Non Departemen C : Camat

Wa : Walikota KD/L : Kepala Desa/Lurah

(Kepala Wilayah Kota Administratif)

Dari gambar tersebut terlihat bahwa puncak jalannya struktur pemerintahan berada di tangan presiden. Presiden menjadi pemimpin dari struktur dan menjadi

44 Pamudji, Op. Cit., hal. 1. 45 Pamudji, Op. Cit., hal. 37.

puncak dalam memutuskan perkara yang paling tepat dan sesuai dengan tujuan negara. Presiden sama halnya dengan pemimpin lainnya, baik pemimpin organisasi, pemimpin politik, bahkan pemimpin keluarga. Semua pemimpin dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang bijak tentang suatu permasalahan atau demi kelancaran struktur dibawahnya. Presiden merupakan kepala negara yang memimpin jalannya suatu negara. Leadership is a process whereby an

individual influences a group of individuals to achieve a common goal.46 Presiden

diharapkan mampu sejalan dan menyokong struktur pemerintahan di bawahnya agar tercapai tujuan yang baik untuk pembangunan negara.

Segala bentuk kesuksesan atau kegagalan dalam memimpin, tergantung pada keputusan yang diambil selama menduduki jabatan. Peran sebagai pengambil keputusan yang bijak menjadi peran utama yang membedakan presiden sebagai pemimpin dengan bawahan atau pemimpin lainnya. Keputusan penting mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya dikerjakan melalui penggunaan proses interaktif yang melibatkan banyak orang yang saling mempengaruhi.47 Untuk dapat mengambil keputusan dengan bijak, pemimpin diharapkan memiliki keterampilan mengenai bidang yang akan diputuskan. Keterampilan mengacu pada kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam cara yang efektif.48

Pendekatan yang paling banyak digunakan peneliti untuk konsep keterampilan adalah taksonomi tiga keterampilan, yaitu49:

a. Keterampilan teknis

Merupakan pengetahuan tentang metode, proses, prosedur dan teknik untuk melakukan aktivitas khusus, dan kemampuan untuk menggunakan peralatan dan perangkat yang relevan dengan aktivitas tersebut. Para pemimpin yang mengawasi pekerjaan dari orang lain membutuhkan pengetahuan yang amat luas mengenai teknis dan peralatan yang digunakan para bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. 46 Charteris‐Black, Op. Cit., hal. 2. 47 Gary Yukl. 2010. Kepemimpinan dalam Organisasi. Jakarta: PT Indeks. hal. 5 48 Ibid. hal. 212. 49 Ibid. hal. 233‐236.

Pengetahuan teknis mengenai produk dan proses diperlukan untuk merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan kerja, untuk memimpin dan melatih para bawahan dalam kegiatan yang istimewa, dan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja mereka.

b. Keterampilan hubungan antar-pribadi

Merupakan pengetahuan tentang perilaku manusia dan proses hubungan antarpribadi; kemampuan untuk memahami perasaan, sikap, dan motif orang lain dari apa yang mereka katakan dan lakukan (empati, sensitivitas sosial); kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif (kefasihan bicara, persuasif); dan kemampuan untuk membuat hubungan yang efektif dan kooperatif (kebijaksanaan, diplomasi, keterampilan mendengarkan, pengetahuan tentang perilaku sosial yang dapat diterima). Empati dan pemahaman sosial berarti kemampuan untuk mengerti motivasi, nilai, dan emosi seseorang. Sifat persuasif dan keterampilan komunikasi lisan membuat pemimpin mampu menjalankan strategi memengaruhi secara lebih efektif.

c. Keterampilan konseptual

Merupakan kemampuan analitis umum; pemikiran logis; kefasihan dalam pembentukan konsep dan konseptualisasi hubungan yang kompleks dan ambigu; kreativitas dalam pembuatan ide dan pemecahan masalah; dan kemampuan untuk menganalisis peristiwa dan merasakan tren, antisipasi perubahan, dan mengenali kesempatan dan potensi masalah (pemikiran induktif dan deduktif). Keterampilan konseptual termasuk penilaian yang baik, dapat melihat ke depan, intuisi (merupakan hasil dari pengalaman sebelumnya yang ekstensif dengan masalah yang sama), kreativitas, dan kemampuan untuk menemukan arti dan keteraturan dalam peristiwa yang tidak pasti dan ambigu. Salah satu jenis keterampilan konseptual, disebut kompleksitas kognitif, termasuk kemampuan untuk menggunakan isyarat untuk membuat perbedaan dan mengembangkan kategori untuk menggolongkan sesuatu, demikian juga kemampuan untuk

mengidentifikasikan hubungan yang kompleks dan mengembangkan solusi kreatif terhadap masalah.

Ketiga keterampilan tersebut berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan keputusan yang tepat dan efektif untuk dijalankan bawahan atau ditaati masyarakat. Berbagai keterampilan tersebut memiliki spesifikasinya masing-masing yang kemudian terlihat dari ciri seorang pemimpin. Ciri dan keterampilan pemimpin akan terlihat dari kemampuannya memutuskan suatu perkara. Proses pengambilan keputusan memengaruhi pandangan khalayak terhadap fungsi kepemimpinan presiden selama menduduki jabatannya. Hal tersebut selain dapat dirasakan khalayak secara langsung, juga dibantu dengan data dan informasi yang disampaikan media mengenai presiden.

4. Fungsi Kepemimpinan

Saat ini, Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kedua kalinya (setelah periode 2004 - 2009) untuk periode 2009 – 2014. Wewenang dan kekuasaan Presiden Republik Indonesia, dibagi menjadi dua jenis yaitu selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan. Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala negara meliputi hal-hal yang bersifat seremonial, dan protokoler kenegaraan sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala pemerintahan sesuai dengan fungsinya sebagai eksekutif yaitu memimpin kabinet, mengangkat, melantik dan memberhentikan menteri, mengawasi operasional pembangunan dan menerima mandat dari MPR-RI.50 Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa presiden harus memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang bijak.

Seorang presiden memerlukan berbagai pertimbangan untuk memutuskan sesuatu karena keputusan yang diambil berkaitan dengan kepentingan masyarakat Indonesia. Kemampuan mengambil keputusan merupakan salah satu kriteria

50

Inu Kencana Syafiie dan Azhari SSTP. 2005. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Refika Aditama. hal. 66.

kepemimpinan yang efektif.51 Kegiatan pengambilan keputusan tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi kepemimpinan. Siagian merumuskan lima fungsi kepemimpinan yaitu52:

1. Pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan.

Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Arah yang dimaksud tertuang dalam strategi dan taktik yang disusun dan dijalankan oleh organisasi. Perumus dan penentu strategi dan taktik tersebut adalah pimpinan dalam organisasi.

Pemimpin menentukan arah organisasi melalui pengambilan keputusannya, terdapat empat jenis keputusan yang diambil:

a. Keputusan strategik

Keputusan ini biasanya diambil oleh pemimpin dengan jabatan yang tinggi. Ciri-ciri keputusan ini antara lain; jangka waktunya yang jauh ke depan, dampaknya terhadap kehidupan organisasional kuat, dan cakupannya bersifat menyeluruh karena menyentuh seluruh segi dan tingkat organisasi.

b. Keputusan yang bersifat taktik

Keputusan ini merupakan rincian dan penjabaran dari keputusan strategik.

c. Keputusan yang bersifat teknis

Keputusan ini merupakan rincian dan penjabaran dari keputusan taktik.

d. Keputusan operasional

Keputusan ini bersangkutan dengan hal yang lebih operasional sebagai penjabaran dan rincian dari keputusan teknis. Biasanya keputusan operasional diambil oleh pemimpin yang kedudukannya lebih rendah (masih ada jabatan lebih tinggi di atasnya), namun tidak

51

Sondang P Siagian. 1988. Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Bina Aksara. hal. 46. 52

menutup kemungkinan diambil oleh pemimpin pada jabatan tinggi. Ciri-ciri keputusan ini antara lain; jangka waktunya yang semakin pendek, dampaknya hanya dirasakan kuat, dan cakupannya yang terbatas dan hanya menyangkut segi-segi atau bagian tertentu saja dari organisasi.

2. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi.

Tidak ada lagi satu negara pun di dunia yang akan mampu mencapai tujuan nasionalnya tanpa berhubungan dengan berbagai negara lainnnya. Pemimpin negara merupakan pihak yang bertindak sebagai wakil dan juru bicara negaranya dalam berhubungan dengan negara-negara lain untuk kepentingan ekonomi, pertahanan dan keamanan, politik, bahkan sosial budaya. Fungsi pimpinan tidak terbatas pada pemeliharaan hubungan baik saja, tetapi harus membuahkan perolehan dukungan yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya.

Bagi suatu instansi pemerintahan, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak di dalam dan di luar pemerintahan berguna untuk kepentingan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Organisasi politik juga perlu menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak seperti, para anggota, simpatisan yang pandangan politiknya senada, dan berbagai pihak di kalangan pemerintahan. Hubungan dengan pihak di dalam dan di luar dimaksudkan untuk menciptakan adanya pengertian yang diharapkan bermuara pada pemahaman dan pemberian dukungan yang diperlukan.

3. Pimpinan selaku komunikator yang efektif.

Komunikasi dilakukan antara komunikator yang menyampaikan pesan dengan komunikan yang menerima pesan. Dalam hal ini, diharapkan komunikan menerima dan mengartikan pesan sesuai dengan yang diinginkan dan dimaksudkan komunikator terlepas dari maksud atau konteks terjadinya komunikasi (apakah untuk memberi perintah, instruksi, nasihat, pengarahan, atau informasi). Komunikasi yang efektif hanya

mungkin berlangsung apabila digunakan saluran yang tepat. Beberapa hal yang perlu dilakukan pemimpin adalah; harus mengetahui secara tepat dan baik mengenai kata-kata dan kalimat yang akan disampaikan; mengetahui secara tepat tujuan penyampaian pesan; menguasai pesan; menggunakan kata-kata yang sesuai dengan tingkat pemahaman penerima pesan; siapkan diri menjadi pendengar untuk menerima efek penyampaian pesan; dan tidak menyampaikan pesan dalam keadaan emosional.53

4. Mediator yang handal, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik.

Situasi konflik biasanya timbul karena tiga faktor utama, yaitu:

a. Persepsi subjektif tentang kemungkinan timbulnya tantangan dari pihak lain dalam organisasi.

b. Kelangkaan sumber daya dan dana.

c. Adanya asumsi bahwa dalam organisasi terdapat berbagai kepentingan yang diperkirakan tidak dapat atau sulit diserasikan.

Terdapat lima teknik atau cara yang dapat ditempuh pemimpin sebagai mediator untuk mengatasi suatu konflik, yaitu:

a. Kompetisi

Kompetisi merupakan persaingan yang sehat antara individu dalam satu kelompok kerja dan antarkelompok sebagai usaha berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi. Cara ini sesuai untuk mengatasi konflik dalam situasi kritis seperti:

- Organisasi menghadapi keadaan darurat dan oleh karenanya diperlukan tindakan cepat, misalnya adanya keputusan segera. - Terdapat hal-hal penting dalam menuntut diambilnya tindakan

yang tidak popular, misalnya pengurangan dana, penegakkan disiplin secara ketat dan tindakan sejenis lainnya.

- Timbul masalah yang menyangkut kelangsungan hidup organisasi sebagai keseluruhan.

53

Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi. 2009. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 108.

b. Kolaborasi

Teknik kolaborasi sesuai untuk mengatasi konflik yang timbul karena perbedaan persepsi (mendorong kolaborasi antara individu dan atau antara kelompok dalam organisasi).

c. Kompromi

Teknik ini tepat digunakan untuk situasi konflik seperti:

- Pencapaian sasaran tertentu yang tingkat kepentingannya sedang sehingga diperlukan sikap tegas dan keras.

- Apabila pihak ‘lawan’ dan pihak sendiri sudah terikat pada tujuan yang sifatnya ‘mutually exclusive’ dengan tujuan-tujuan lainnya. - Apabila pemecahan yang ingin dicapai bersifat sementara terhadap

permasalahan kompleks karena pemecahan tuntas justru akan mempertajam konflik.

- Apabila yang diperlukan adalah tindakan pengamanan karena teknik kompetisi atau kolaborasi tidak berhasil.

d. Pengelakan

Teknik ini digunakan jika jenis konflik tidak membahayakan kelangsungan hidup organisasi dan tidak pula terlalu memengaruhi iklim kerja dalam organisasi.

e. Akomodasi

Akomodasi merupakan usaha pimpinan untuk mendorong sikap mengalah di kalangan pihak-pihak yang terlibat.

5. Pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Sikap mementingkan kelompok dan satuan kerja sendiri timbul pada situasi persaingan di kalangan berbagai kelompok kerja yang ada yang diupayakan agar satuan kerja sendiri diperlukan sebagai “satuan kerja strategik”. Persepsi semacam itulah yang harus dicegah dan diintegrasikan oleh pemimpin demi kelangsungan organisasi yang sejalan dan harmonis. Ada saatnya satu satuan kerja diletakkan pada posisi strategik dan pada permasalahan yang lain, satuan kerja lain yang diletakkan sebagai satuan kerja strategik. Adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana dan

tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan dapat menimbulkan sikap, perilaku dan tindakan yang berkotak-kotak dan oleh karenanya tidak boleh dibiarkan berlangsung terus.

Struktur yang menggambarkan fungsi, tugas dan kegiatan yang beraneka ragam tidak menghilangkan perlunya interaksi, interrelasi dan interdependensi yang didasarkan pada prinsip simbiosis mutualis. Pemimpin berkewajiban menjabarkan program kerja, memberikan petunjuk yang jelas, mengembangkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, mengembangkan kerjasama yang harmonis, memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai batas tanggung jawab masing-masing, dan selalu mengawasi.54

Citra yang terbentuk dalam diri seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh fungsinya dalam memimpin suatu negara. Rachmadi menggambarkan sosok SBY sebagai tokoh yang hati-hati dalam menjaring kabinet, rangkap profesi pengusaha dan pejabat, menggunakan data lama dalam pidatonya, bingung memilih menteri baru, kurang tanggap dalam menghadapi bencana dan kasus politik, menyamankan posisi pekerja pemerintah (menaikkan gaji) dan sebagainya.55 Penilaian tersebut merupakan opini kritis dari Rachmadi terhadap pemerintahan SBY. Secara tidak langsung, SBY digambarkan sebagai tokoh yang banyak sekali cacat dan posisinya sebagai pemimpin negara tidak memberikan perubahan yang signifikan.

Dalam penelitian ini berusaha diketahui framing Koran Tempo dalam memberitakan SBY sehingga menghasilkan konstruksi kepemimpinan tertentu untuk menggambarkan sosok SBY. Setiap artikel diidentifikasi menggunakan konsep fungsi kepemimpinan untuk melihat sisi kepemimpinan seperti apa yang dibingkai Koran Tempo.

54 Rivai, Op. Cit., hal. 35‐36. 55 Benny Rachmadi. 2009. Dari Presiden ke Presiden: Tingkah‐Polah Elite Politik. Buku 1. Jakarta: PT Gramedia. hal. 205‐243.

F. Kerangka Konsep

Seperti yang telah diuraikan dalam kerangka pemikiran, framing berita menyangkut seleksi beberapa aspek dari realitas sosial dan menjadikannya menonjol dalam sebuah berita.56 Penelitian ini menggunakan metode analisis framing yang akan membedah framing Koran Tempo dalam menggambarkan sosok kepemimpinan SBY. Dari uraian teori sebelumnya, akan digunakan beberapa konsep utama untuk menganalisis teks berita. Setiap artikel yang mengandung konten yang berkaitan dengan kepemimpinan SBY baik menyangkut peristiwa atau ide akan diseleksi dan dibedah menggunakan model analisis framing Entman. Menurut Pan dan Kosicki, wartawan, sumber berita, dan khalayak mendasarkan keterlibatannya pada peran sosial masing-masing dan hubungan di antara mereka terbentuk melalui operasionalisasi wacana yang mereka konstruksi dan transmisikan.57

Dalam model analisis framing Entman, unsur pokok dari framing adalah seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek tertentu dari realitas. Seleksi isu berkaitan dengan pemilihan fakta, sedangkan penekanan atau penonjolan berkaitan dengan penulisan fakta.58 Dari kedua unsur utama tersebut, Entman menurunkan empat konsep dasar yang akan digunakan dalam analisis penelitian ini. Perangkat analisis Entman tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2

Perangkat Framing Entman59

Define Problems (Pendefinisian masalah)

Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa? Diagnose causes

(Memperkirakan masalah

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu 56 Abrar, Op. Cit., hal. 35. 57 Sudibyo, Op. Cit., hal. 32. 58 Eriyanto, Op. Cit., hal. 186‐187. 59 Ibid. hal. 188‐189.

atau sumber masalah) masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?

Make moral judgement (Membuat keputusan moral)

Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?

Treatment Recommendation (Menekankan penyelesaian)

Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Define Problems. Frame ini menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan.60 Dalam frame ini sudah dapat ditentukan artikel berita menceritakan fungsi kepemimpinan tertentu, namun hanya lima fungsi utama dan beberapa spesifikasinya yang dapat diidentifikasi. Beberapa spesifikasi tersebut antara lain yang berkaitan dengan empat jenis keputusan yang diambil dan lima cara mengatasi konflik. Penjelasan atau spesifikasi dari fungsi yang lain dapat ditentukan pada frame selanjutnya.

Diagnose causes. Frame ini memperkirakan penyebab masalah, siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Dapat berkaitan dengan what dan who (siapa yang dianggap sebagai pelaku dan siapa korbannya).61 Spesifikasi fungsi kepemimpinan yang dapat digunakan dalam analisis frame ini yaitu tiga faktor utama dari konflik.

Make Moral Judgement. Merupakan elemen framing yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefenisian masalah yang sudah dibuat.62 Spesifikasi fungsi kepemimpinan yang dapat digunakan untuk memberikan penilaian moral yaitu tiga cara pemimpin yang efektif dalam

60 Ibid. hal. 189. 61 Ibid. hal. 190. 62 Ibid. hal. 191.

menjalin hubungan dengan pihak lain, serta termasuk komunikator dan integrator yang efektif atau tidak.

Treatment Recommendation. Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan, menekankan penyelesaian.63 Dalam frame ini tidak ada fungsi kepemimpinan yang dapat diidentifikasi karena solusi tergantung dari penyelesaian yang terdapat dalam teks berita.

Sebelum membedah konten berita menggunakan perangkat tersebut, harus diketahui terlebih dahulu jenis beritanya. Jenis berita secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu hard news (berita yang padat berisi informasi fakta yang disusun berdasarkan urutan yang paling penting) dan soft news (cerita yang sarat berisi unsur kemanusiaan).64 Dari dua jenis berita tersebut terdapat enam ragam berita yaitu berita langsung, berita ringan, berita kisah, kolom, pojok, dan tajuk rencana.65 Dalam penelitian ini digunakan empat ragam berita, antara lain:

1. Berita langsung (straight news)

Straight news adalah berita yang biasanya berisi kejadian yang terkini yang baru saja terjadi dan akan terjadi di pemeritahan, politik, hubungan luar negeri, pendidikan, ketenagakerjaan, agama, pengadilan, pasar finansial, dan sebagainya.66 Penulisannya mengikuti struktur piramida terbalik.

2. Berita ringan (soft news)

Soft news adalah berita yang biasanya kurang penting karena isinya menghibur, walau kadang juga memberi informasi penting. Berita jenis ini sering kali bukan berita terbaru, di dalamnya memuat human interest.67 Biasanya merupakan kelanjutan dari berita langsung namun lebih mementingkan unsur menarik daripada kecepatan penyampaian berita.

63 Ibid. hal. 191. 64 Luwi Ishwara. 2007. Catatan‐Catatan Jurnalisme Dasar. Jakarta: KOMPAS. hal. 58‐59. 65 Abrar, Op. Cit., hal. 53‐54. 66

Tom E. Rolnicki, C. Dow Tate, dan Sherri A. Taylor. 2008. Pengantar Dasar Jurnalisme. Edisi Kesebelas. Jakarta: Prenada Media Group. hal. 2‐3.

67

3. Berita kisah (feature)

Feature bukan fiksi, ia menggali suatu peristiwa atau situasi dan menata informasi ke dalam suatu cerita yang menarik dan logis.68 Feature menitikberatkan pada kejadian yang menyentuh perasaan khalayak.69 Penulis harus mengontrol fakta dengan cara seleksi, struktur, dan interpretasi, daripada fakta yang mengontrol penulis.70

4. Tajuk rencana (editorial)

Tajuk rencana adalah pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, menarik dari segi penulisan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat khalayak. Biasanya fungsi tajuk rencana untuk menjelaskan berita, mengisi latar belakang yang terpenting, meramalkan masa depan dan memberikan penilaian moral terhadap satu peristiwa, kondisi, atau kebijaksanaan.71

Setelah diketahui jenis berita, kemudian dianalisis menggunakan model Entman yang telah dielaborasi dengan teori ciri dan fungsi kepemimpinan yang telah dijelaskan sebelumnya. Fungsi kepemimpinan yang digunakan antara lain72:

1. Pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan.

Pemimpin menentukan arah organisasi melalui pengambilan keputusannya, terdapat empat jenis keputusan yang diambil:

a. Keputusan strategik

b. Keputusan yang bersifat taktik c. Keputusan yang bersifat teknis d. Keputusan operasional

Empat jenis keputusan tersebut digunakan untuk melihat kecenderungan keputusan yang diambil Presiden SBY terhadap suatu permasalahan yang terjadi baik berkaitan dengan negara atau partai

68 Ishwara, Op. Cit., hal. 59. 69 Abrar, Op. Cit., hal. 53. 70 Ishwara, Op. Cit., hal. 60. 71 Abrar, Op. Cit., hal. 54. 72 Siagian, Op. Cit., hal. 49‐72.

politiknya. Apakah keputusan tersebut sesuai untuk menanggapi kasus yang terjadi? Hal tersebut dapat dilihat dari lead, body, dan penutup berita serta data-data tentang strategi SBY pada artikel yang membicarakan tentang suatu kasus yang perlu diputuskan jalan keluarnya.

2. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi.

Dalam hubungannya dengan pihak lain, fungsi kepemimpinan presiden dianggap efektif jika:

a. Mampu menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan negara lain b. Mampu memperoleh dukungan dari masyarakat dan negara lain

c. Mampu menjalankan kepentingan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah dan negara lain

Kecenderungan menjalin hubungan yang baik atau tidak dari Presiden SBY terhadap berbagai pihak di dalam maupun di luar negara atau partai politiknya dapat dilihat dalam lead, body, dan penutup berita yang berkaitan dengan relasi SBY.

3. Pimpinan selaku komunikator yang efektif.

Apabila komunikasi berjalan dengan baik dan efektif maka umpan balik (feedback) yang diperoleh komunikator dari komunikan akan sesuai dengan maksud pesannya. Untuk melihat kecenderungannya dalam artikel dapat dilihat dari pemilihan narasumber dan opini tanggapan yang digunakan untuk menceritakan isu atau peristiwa yang berkaitan dengan pesan dari Presiden SBY. Jika tanggapan yang diterima positif dan sejalan dengan maksud pesan maka komunikasi yang dilakukan efektif, begitu pula sebaliknya.

4. Mediator yang handal, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik.

Dalam artikel berita yang membicarakan tentang konflik, hal pertama yang perlu dikategorikan adalah faktor utama dari konflik, yaitu:

a. Persepsi subjektif tentang kemungkinan timbulnya tantangan dari pihak lain dalam organisasi.

b. Kelangkaan sumber daya dan dana.

c. Adanya asumsi bahwa dalam organisasi terdapat berbagai kepentingan yang diperkirakan tidak dapat atau sulit diserasikan.

Kemudian analisis teknik atau cara mengatasi konflik yang terdapat dalam artikel, yaitu: a. Kompetisi b. Kolaborasi c. Kompromi d. Pengelakan e. Akomodasi

Untuk artikel yang membicarakan tentang konflik negara atau partai politik, ditentukan terlebih dahulu konflik yang terjadi dengan tiga faktor konflik yang telah dikemukakan di atas kemudian teknik yang digunakan sebagai penyelesaian yang ditempuh Presiden SBY. Hal tersebut dapat dilihat dari lead, body, dan penutup berita serta data yang dicantumkan Koran Tempo berkaitan dengan adanya konflik antara pihak-pihak tertentu.

5. Pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Adanya pembagian tugas, sistem alokasi daya, dana dan tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan yang jelas dan diberi porsi sesuai dengan permasalahan yang hendak diselesaikan. Fungsi, tugas, dan kegiatan yang beraneka ragam dalam organisasi harus dibarengi dengan interaksi, interrelasi dan interdependensi agar tercipta kerjasama yang saling menguntungkan.

Fungsi kepemimpinan Presiden SBY selaku integrator dapat dilihat dari kemampuannya memberikan pembagian tugas untuk menjalankan negara atau menyelesaikan suatu permasalahan, apakah terjadi ketidaksesuaian di sana. Hal tersebut dapat ditemukan pada lead, body, penutup berita, serta opini yang diberikan pengemban tugas maupun pihak yang melihat atau merasakan adanya kejanggalan.

Unsur-unsur berita yang dianalisis untuk menemukan framing media antara lain headline, lead, dan body. Struktur berita yang paling sering digunakan adalah struktur piramida terbalik (informasi yang diletakkan bagian atas lebih penting daripada kalimat penjelas di bawahnya), namun tidak menutup kemungkinan struktur tabung (semua bagian berita sama pentingnya, biasanya menggunakan sub judul) untuk jenis berita tertentu seperti berita ringan dan berita kisah.73

Headline biasa disebut judul berita. Berada pada bagian teratas berita dengan tingkat kemenonjolan yang tinggi sehingga mudah untuk melihat kecenderungan berita. Headline merupakan bagian yang menarik, mudah diingat pembaca, dan mempunyai fungsi framing yang kuat.

Lead atau disebut teras berita, biasanya ditulis pada paragraf pertama dalam berita yang menentukan isi berita.

Body atau tubuh berita. Isinya menceritakan peristiwa yang dilaporkan dengan bahasa yang singkat, padat dan jelas.74 Dalam body terdapat bagian penutup berita serta kecenderungan isi berita yang lain seperti pengutipan opini narasumber. Pengutipan opini narasumber digunakan untuk membangun objektivitas berita (keseimbangan dan ketidakberpihakan). Pengutipan sumber menjadi perangkat framing atas tiga hal yaitu, pertama, mengklaim validitas atau kebenaran dari pernyataan yang dibuat dengan mendasarkan diri pada klaim otoritas akademik. Kedua, menghubungkan poin tertentu dari pandangannya kepada pejabat yang

73

Abrar, Op. Cit., hal. 9. 74

berwenang. Ketiga, mengecilkan pendapat atau pandangan tertentu yang dihubungkan dengan kutipan atau pandangan mayoritas sehingga pandangan tersebut tampak sebagai menyimpang.75

G. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, sebuah penelitian harus dilaksanakan dengan metode tertentu karena setiap metode penelitian memiliki tujuan dan hasil penelitian yang berlainan. Metode, menurut Senn, merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis.76 Metode menuntun dan membantu peneliti tentang hal yang harus dilakukan.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk melihat pembingkaian berita dalam penelitian ini adalah metode analisis framing. Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media.77 Realitas telah dikonstruksikan sedemikian rupa oleh media sehingga menghasilkan yang disebut Luhmann dengan realitas ganda (doubling of reality). The reality of the mass

media, their real reality, as we might say, consists in their own operations.78 Jadi,

realitas dalam media tergantung dari proses yang berjalan di dalamnya. Untuk melihat konstruksi dari proses tersebut, dilakukan analisis framing terhadap artikel berita sebagai hasil dari proses media.

Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat,

75

Eriyanto, Op. Cit., hal. 259. 76

Syahirman Yusi dan Umiyati Idris. 2009. Metodologi Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif. Palembang: Citrabooks. hal. 9.

77

Eriyanto, Op. Cit, hal. 3. 78

untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.79 Pisau analisis yang digunakan untuk membedah framing artikel Koran Tempo adalah model analisis framing Robert N Entman. Framing menurut Entman adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain.80 Dua unsur pokok dalam model Entman adalah seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari realitas. Kedua unsur tersebut sangat sederhana jika dibandingkan dengan model analisis framing yang lain, sehingga model ini sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

Dalam perangkat framing-nya (define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation), Entman tidak menganalisis gambar atau visual dari berita, begitu pun dalam penelitian ini. Gambar yang terdapat dalam berita tidak dianalisis karena dari periode yang telah ditentukan hanya terdapat 9 gambar yang tidak dapat mewakili keseluruhan framing Koran Tempo. Selain itu, poin-poin kepemimpinan yang digunakan untuk analisis akan cukup sulit jika harus diterapkan pada gambar. Metode analisis framing Entman ini dianggap sesuai untuk membaca penggambaran kepemimpinan SBY dalam artikel Koran Tempo karena dapat mengidentifikasikan aspek realitas seperti apa yang ditonjolkan dalam berita dan bagaimana Koran Tempo menyusun fakta serta data menjadi alur berita yang sesuai dengan ideologi Tempo.

Empat perangkat framing Entman yang dikaitkan dengan konsep fungsi kepemimpinan akan digunakan untuk menganalisis berita tentang SBY yang ada di Koran Tempo sehingga akan terlihat sudut pandang Koran Tempo dalam melihat dan menguraikan kepemimpinan SBY. Bingkai kepemimpinan yang akan menjadi hasil penelitian nantinya dapat memperlihatkan ideologi Koran Tempo dalam mengemas berita SBY.

79

Alex Sobur. 2009. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hal. 162.

80

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif. Penelitian eksploratif berusaha mengeksplorasi dan menjelaskan fenomena sosial. Penelitian ekspolaritf bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan baru yang terdapat pada suatu permasalahan yang luas dan kompleks.81 Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui suatu permasalahan yang belum diketahui atau semacam ‘berkenalan’ dengan permasalahan tersebut, sehingga menggunakan data yang cukup banyak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan artikel-artikel Koran Tempo Periode 4 Februari – 3 April 2013 yang berkaitan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terdapat 66 artikel yang membicarakan tentang SBY terdiri dari 29 straight news, 31 soft news, 4 feature, dan 2 tajuk rencana. Artikel tersebut kemudian akan diklasifikasi dengan tema tertentu. Data yang diperoleh kemudian diteliti menggunakan variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Selain artikel sebagai data utama, studi literatur juga dilakukan untuk mendapatkan sumber informasi yang relevan dengan penelitian terutama konsep kepemimpinan.

4. Teknik Klasifikasi

Terdapat 66 artikel dalam Koran Tempo yang memberitakan tentang SBY, namun tidak semuanya dianalisis. Artikel yang lebih memfokuskan pada tema ‘kepemimpinan SBY’ lebih diutamakan sebagai bahan analisis karena nantinya dapat menghasilkan gambaran kepemimpinan yang lebih khusus. Akhirnya diperoleh 49 artikel yang bertema ‘kepemimpinan SBY’ yang kemudian akan dianalisis. Tema kepemimpinan yang dimaksud berkaitan dengan peran SBY sebagai pemimpin partai dan pemimpin negara karena kedua peran itu lah yang

81

akan menunjukkan kredibilitas SBY dalam memimpin negara di tengah kegoncangan partainya.

5. Unit Analisis

Dari 49 artikel yang telah ditentukan, semuanya akan dianalisis menggunakan perangkat framing Entman yang telah dikombinasikan dengan konsep fungsi kepemimpinan. Analisis dilakukan dengan melihat keseluruhan berita baik headline, lead, maupun body dengan keseluruhan unsur penyusunnya. Menganalisis keseluruhan isi berita tiap artikel sesuai untuk penelitian ini karena konstruksi fungsi kepemimpinan yang dilakukan Koran Tempo tidak dapat dilihat secara terpisah per kata atau per paragraf, tetapi harus dikaitkan satu sama lain sehingga terlihat kecenderungannya mengarah kemana.

6. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui bingkai yang dilakukan Koran Tempo, hal pertama dilakukan adalah klasifikasi teks berita. Klasifikasi teks dilakukan dengan menyeleksi berita yang sesuai dengan topik penelitian yaitu berita yang berkaitan dengan kepemimpinan SBY. Kemudian artikel berita akan diolah menggunakan coding sheet dan dianalisis menggunakan perangkat framing Robert N Entman yang telah dikombinasi dengan konsep fungsi kepemimpinan dari Siagian yaitu pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan, wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak di luar organisasi, pimpinan selaku komunikator yang efektif, mediator yang handal khususnya dalam hubungan ke dalam terutama dalam menangani situasi konflik, dan pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral.

Konsep yang lebih khusus dari lima fungsi utama kepemimpinan juga digunakan untuk proses analisis dan identifikasi agar hasil penelitian mengacu pada suatu gambaran kepemimpinan yang lebih spesifik. Dengan membedah kerangka framing Koran Tempo dan mengaitkannya dengan fungsi

kepemimpinan, dapat memetakan agenda Koran Tempo dalam membingkai kepemimpinan SBY melalui artikelnya. Analisis kerangka framing yang digunakan disederhanakan menggunakan tabel pengamatan untuk mempermudah analisis artikel berita.

Contoh tabel pengamatan yang digunakan untuk menganalisis data: Tabel 3

Contoh Tabel Pengamatan

Nama Media Hari/Tanggal Judul Halaman Jumlah Paragraf Penulis Berita

Jenis Berita straight news soft news feature tajuk rencana

Isi Berita atau Wawancara

Narasumber Berita Problem

Identification

Pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan.

- Keputusan strategik

- Keputusan yang bersifat taktik - Keputusan yang bersifat teknis - Keputusan operasional

dengan pihak-pihak di luar organisasi. Pimpinan selaku komunikator yang efektif.

Mediator yang handal, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik. - Kompetisi

- Kolaborasi - Kompromi - Pengelakan - Akomodasi

Pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral.

Causal Interpretation

Persepsi subjektif tentang kemungkinan timbulnya tantangan dari pihak lain dalam organisasi.

Kelangkaan sumber daya dan dana.

Adanya asumsi bahwa dalam organisasi terdapat berbagai kepentingan yang diperkirakan tidak dapat atau sulit diserasikan.

Moral Evaluation Mampu menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan

negara lain.

Mampu memperoleh dukungan dari masyarakat dan negara lain.

Mampu menjalankan kepentingan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah dan negara lain.

Komunikator yang efektif atau tidak Integrator yang efektif atau tidak Treatment

7. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini secara luas adalah media cetak, khususnya surat kabar. Surat kabar yang digunakan adalah Koran Tempo sebagai media yang memfokuskan artikelnya pada dunia politik dan ekonomi sehingga lebih tajam membingkai fakta dalam artikel beritanya. Penelitian ini membatasi hanya empat jenis berita yaitu straight news, soft news, feature, dan tajuk rencana. Perbedaan ragam berita dapat menunjukkan pembingkaian fakta yang dilakukan media.

Artikel yang diteliti merupakan semua artikel tentang SBY yang diterbitkan Koran Tempo selama periode 4 Februari – 3 April 2013. Periode tersebut dipilih karena tersiarnya isu keterkaitan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam kasus korupsi membuat semua media menyoroti Presiden sebagai pemimpin partai yang cenderung fokus menyelamatkan partai dan mengesampingkan negara hingga diangkatnya SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Anas yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dari sanalah pemberitaan tentang SBY mulai berkurang.

Pada periode tersebut terdapat 49 artikel yang dapat digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 4

Berita Kepemimpinan SBY dalam Koran Tempo Periode 4 Februari 2013-3 April 2013

No Hari, Tanggal Halaman Judul Jenis Berita

1 Senin, 4

Februari 2013 A5

Presiden Dinilai Baik, Demokrat Justru Terpuruk

Straight News

2 Rabu, 6

Februari 2013 A1 5 Skenario Selamatkan Demokrat

Straight News

3 Rabu, 6

Februari 2013 A3

Demokrat di Daerah Jadi Dua

4 Jumat, 8

Februari 2013 A4

SBY Siapkan Stategi Penyelamatan Demokrat

Straight News

5 Sabtu, 9

Februari 2013 A1 Anas Tersingkir

Straight News

6 Senin, 11

Februari 2013 A2

Anas Tak Hadiri Pertemuan

Cikeas Soft News

7 Senin, 11

Februari 2013 A3

Loyalis Anas Dukung Langkah

Yudhoyono Soft News

8 Selasa, 12

Februari 2013 A3

Demokrat Daerah Sebut SBY

Otoriter Soft News

9 Selasa, 12

Februari 2013 A5

Presiden Minta Media Adil Beritakan Pemilu

Straight News

10 Selasa, 12

Februari 2013 B2

Pro dan Kontra di Daerah Akibat

Manuver SBY Soft News

11 Rabu, 13

Februari 2013 A7

Konflik Komnas HAM: Presiden Diminta Turun Tangan

Straight News

12 Jumat, 15

Februari 2013 A6

Presiden Tegur Lapindo Soal Ganti Rugi

Straight News

13 Sabtu, 16

Februari 2013 A2

SBY Berupaya Cegah Kongres

Luar Biasa Soft News

14 Sabtu, 16

Februari 2013 A6

Korban Lapindo Menilai Pernyataan SBY Hanya Pencitraan

Soft News

15 Minggu, 17

Februari 2013 A1

Mubarok Soal Rapat Petinggi Demokrat: Yudhoyono Rombak Pengurus Partai

Straight News

16 Senin, 18

Februari 2013 A2

Jadi Tersangka, Anas Langsung

Mundur Soft News

17 Senin, 18

Februari 2013 A6

Publik Tak Rela Presiden Urusi Partai

Straight News