1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Waduk Sermo merupakan satu-satunya waduk yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di awal pembangunan waduk ini diperuntukkan sebagai sumber air irigasi untuk wilayah di sekitarnya. Saat ini Waduk Sermo memiliki peruntukan yang multifungsi, antara lain sebagai sumber irigasi, pencegah banjir, penyedia air PDAM, perikanan dan pariwisata.

Waduk Sermo merupakan salah satu obyek wisata yang cukup berpotensi untuk meningkatkan APBD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai obyek wisata, waduk ini masih kurang diminati oleh wisatawan. Kunjungan wisatawan ke waduk hanya pada waktu-waktu tertentu, misalnya di masa-masa liburan. Rendahnya minat wisatawan ke waduk, kemungkinan karena kurangnya hiburan di waduk ini. Jumlah wisatawan kemungkinan dapat meningkat apabila disertai atraksi wisata, pertunjukan kesenian atau paket wisata.

Waduk Sermo juga dimanfaatkan untuk perikanan. Banyak ikan yang ditebar di wilayah danau dan terdapat pula usaha keramba apung. Pakan ikan yang ditebar dan sisa-sisa dari rumah makan yang di dibuang sekitar danau dapat menjadi limbah di perairan. Namun sejak tahun 2010, usaha perikanan hanya berupa benih yang langsung ditebar ke perairan danau tanpa ada jaring apung maupun keramba.

Menurut Yulianto (2002), Waduk Sermo menjadi salah satu aset daerah yang diprogramkan untuk memulihkan kondisi perekonomian yang sempat terpuruk dengan mengembangkan kegiatan perikanan darat. Konsep peningkatan kegiatan perikanan darat ini juga ditujukan untuk mendukung sektor pariwisata yang telah dikembangkan. Keberadaan perikanan darat ini menghasilkan limbah dari pakan yang menyebabkan penurunan kualitas air waduk.

Air di Waduk Sermo telah dimanfaatkan oleh PDAM Kulonprogo sebagai bahan baku air bersih bagi penduduk di sekitar waduk hingga memenuhi kebutuhan air baku di Kota Wates. Pemanfaatan ini dikembangkan dengan berdirinya Instalasi Air Bersih Waduk Sermo. Untuk pemenuhan kebutuhan air baku di Kota Wates mencapai 130 liter/detik air bersih dari Waduk Sermo.

2 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2002), selain memenuhi kebutuhan air baku di Kota Wates, Intstalasi Air Bersih Waduk Sermo juga memenuhi kebutuhan air baku 5 desa di sekitar Waduk Sermo.

Waduk Sermo merupakan waduk bendungan yang terbentuk karena membendung Sungai Ngrancah. Input air utama yang mengisi waduk adalah dari hulu sungai Ngrancah. Kegiatan utama di hulu DAS Ngrancah adalah pertanian dan perkebunan. Kegiatan di hulu waduk ini berpotensi mempengaruhi kualitas air di waduk. Selain kegiatan di bagian hulu, kegiatan di sekitar waduk juga dapat mempengaruhi kondisi waduk. Kegiatan rumah tangga penduduk di sekitar waduk juga berpotensi menghasilkan limbah yang masuk ke badan perairan baik di aliran sungai maupun ke dalam waduk. Limbah domestik ini meskipun tidak terlalu berlebihan namun juga dapat mempengaruh kualitas air waduk.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9 tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan Waduk Sermo, menyatakan bahwa terdapat 15 kegiatan usaha yang dapat dilakukan di sekitar Waduk Sermo, yaitu:

a. Pelatihan dan pembelajaran; j. Periklanan;

b. Wisata air; k. Bidang pertanian;

c. Wisata darat; l. Persewaan peralatan dan gedung; d. Penangkapan ikan; m. Hiburan;

e. Penginapan;

f. Rumah makan (warung);

n. Penyediaan air baku kebutuhan rumah tangga;

g. Perdagangan; h. Jasa transportasi;

o. Penyediaan air baku kebutuhan rumah tangga;

i. Jasa perparkiran p. Usaha lain yang tidak berpotensi merusak fungsi waduk dan bendungan Sofiah (2000, dalam Sudarmaji, 2003), membuktikan kualitas air di Waduk Sermo mempunyai pola yang menarik, yaitu wilayah utara mempunyai daya hantar listrik lebih tinggi daripada di bagian selatan. Hal ini berhubungan dengan akifitas manusia di wilayah hulu atau recharge area. Kualitas air di sekitar muara sungai cenderung lebih buruk daripada di bagian tengah sungai.

3 1.2. Perumusan Masalah

Waduk Sermo merupakan satu-satunya waduk yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di awal pembangunan waduk ini diperuntukkan sebagai sumber air irigasi untuk wilayah di sekitarnya. Saat ini Waduk Sermo memiliki peruntukan yang multifungsi, antara lain sebagai sumber irigasi, pencegah banjir, penyedia air PDAM, perikanan dan pariwisata. PDAM Kulonprogo yang mengambil air baku dari Waduk Sermo menjadi pemasok utama air di sekitar waduk hingga di Kota Wates. Akan tetapi penggunaan lahan di hulu waduk sebagai lahan perkebunan dan pemukiman berpotensi memasok bahan pencemar ke badan waduk sehingga mempengaruhi kondisi kualitas air dan dapat menyebabkan air tersebut tidak sesuai sebagai sumber air bersih. Maka perlu diketahui kondisi kualitas air waduk dan sumber pencemar air waduk untuk menjaga agar waduk tetap sesuai dengan batas baku mutu air kelas I. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah yang ada di Waduk Sermo adalah sebagai berikut.

1. Apa saja sumber pencemar air Waduk Sermo? 2. Bagaimana kondisi kualitas air di Waduk Sermo?

3. Bagaimana persebaran kualitas air secara spasial di Waduk Sermo?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis beranggapan bahwa penelitian tentang kondisi kualitas air di Waduk Sermo saat ini penting untuk dilakukan, mengingat perkembangan dan pemanfaatan waduk saat ini. Adanya berbagai kegiatan di Waduk Sermo memberikan dampak kondisi kualitas air di perairan ini. Maka penulis memilih Waduk Sermo sebagai daerah penelitian dengan judul “KAJIAN KUALITAS AIR WADUK SERMO, HARGOWILIS, KOKAP, KABUPATEN KULONPROGO”.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sumber pencemar air di Waduk Sermo.

2. Mengetahui kondisi kualitas air di Waduk Sermo berdasarkan Pergub DIY Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di DIY.

4 3. Mengetahui persebaran unsur-unsur kualitas air secara spasial di Waduk

Sermo.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Sebagai rekomendasi tata guna air di Waduk Sermo dengan melihat persebaran kualitas air waduk.

2. Sebagai rekomendasi pengelolaan air di Waduk Sermo untuk memaksimalkan potensi dan meminimalkan kerusakan lingkungan.

1.5. Tinjauan Pustaka 1.5.1. Waduk

Waduk/embung/situ/danau adalah salah satu sumber air tawar yang menunjang kehidupan makhluk hidup dan kegiatan sosial ekonomi manusia. Ketersediaan sumberdaya air, mempunyai peran yang mendasar untuk perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Ketersediaan air yang kurang memadai dapat menyebabkan kegiatan pembangunan terbatas sehingga berimbas pada kemakmuran penduduk.

Kodoatie dan Roestam (2010) menjelaskan bahwa waduk sebagai bangunan artifisial sumberdaya air yang difungsikan untuk menyimpan air. Suatu bangunan artifisial yang difungsikan untuk menyimpan air dapat dikatakan sebagai waduk ketika tinggi tubuh perairan lebih dari 10 meter dengan volume tampungan lebih dari 100.000 m3 (Kasiro dkk.; 1997 dalam Kodoatie dan Roestam,2010). Fungsi utama bangunan waduk adalah menyimpan air, namun di sisi lain waduk memiliki bangunan penunjang berupa bangunan pelimpah dan bangunan pengambilan air berupa pipa pesat.

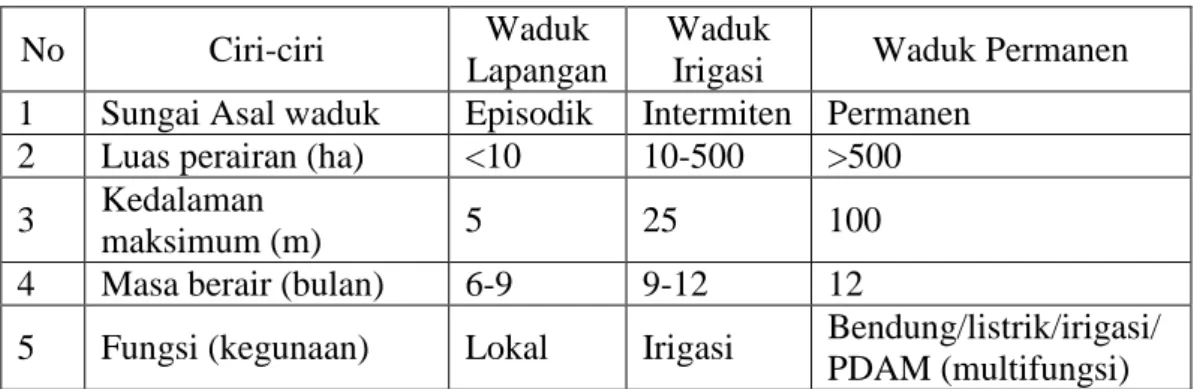

Air yang ditampung di waduk digunakan untuk berbagai pemanfaatan, antara lain: sebagai sumber baku air minum, pembangkit tenaga listrik, perikanan, pariwisata, sumber air irigasi dan lain-lain. Barus (2002) menjelaskan bahwa waduk adalah perairan menggenang yang terbentuk karena pembendungan sungai. Berdasarkan tipe sungai yang dibendung dan kegunaan danau, maka dikenal tiga tipe waduk, yaitu: waduk lapangan , waduk irigasi dan waduk serbaguna. Ketiga waduk ini mempunyai perbedaan pada fungsi, dan perbedaan yang paling

5 mendasar adalah lama ketersediaan air di waduk. Waduk lapangan mampu berair 6-9 bulan dan mongering di musim kemarau. Waduk irigasi berair sekitar 9-12 bulan, dan dapat dikeringkan apabila akan dilakukan perbaikan. Waduk Serbaguna akan berair sepanjang tahun dan tidak dapat dikeringkan.

Tabel 1. 1 Ciri Berbagai Tipe Waduk

No Ciri-ciri Waduk

Lapangan

Waduk

Irigasi Waduk Permanen 1 Sungai Asal waduk Episodik Intermiten Permanen

2 Luas perairan (ha) <10 10-500 >500 3 Kedalaman

maksimum (m) 5 25 100

4 Masa berair (bulan) 6-9 9-12 12

5 Fungsi (kegunaan) Lokal Irigasi Bendung/listrik/irigasi/ PDAM (multifungsi)

Sumber: Suwignyo, 2003 dalam Barus, 2002

Berdasarkan tipe waduk tersebut, Waduk Sermo termasuk waduk serbaguna yang berair sepanjang tahun dan multifungsi. Sungai yang menjadi pasokan utama waduk ini merupakan sungai permanen yang tidak pernah kering sepanjang tahun.

1.5.2. Kualitas Air

Parameter kualitas air merupakan informasi penting tentang kesehatan badan perairan. Parameter ini digunakan untuk menentukan kemungkinan kualitas air di suatu badan air baik untuk air minum, rekreasi, irigasi dan sebagainya. Menurut Darmono (2008), pencemaran air dapat merupakan masalah regional maupun lingkungan global. Air dikatakan tercemar apabila:

a. Mengandung zat organik dan atau komponen lain yang dapat mengubah fungsi air dengan peruntukannya. Zat organik dan atau komponen lain tersebut yang disebut dengan parameter pencemar.

b. Kandungan parameter pencemar di dalam air mempunyai toleransi hingga batas tertentu, apabila batas tersebut dilampaui maka air tersebut sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.

6 A. Parameter Fisik

1. Temperatur atau Suhu

Suhu merupakan komponen penting dalam mendukung kualitas air pada badan sungai. Hal ini disebabkan karena keberadaan suhu mempengaruhi berbagai proses pada perairan tersebut, yaitu proses fisika, proses kimia dan proses biologi. Menurut Effendi (2003), suhu pada badan air dipengaruhi oleh musim, letak lintang, ketinggian dari permukaan , waktu, sirkulasi udara, penutupan awan dan aliran serta kedalaman badan air.

Tinggi- rendahnya suhu mempengaruhi viskositas, reaksi kimia, evaporasi dan volatilisasi. Selain itu semakin tinggi suhu air maka kelarutan gas-gas dalam air akan menurun. Gas yang mengalami penurunan cukup tinggi untuk peningkatan suhu adalah gas oksigen. Menurut Effendi (2003), setiap peningkatan suhu menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi organisme air. Setiap peningkatan suhu sebesar 10°C menyebabkan terjadinya peningkatan oksigen sekitar 2 hingga 3 kali lipat. Hal ini dapat menyebabkan semakin menipisnya oksigen terlarut di perairan.

2. Kekeruhan

Kekeruhan merupakan suatu penjelasan untuk sifat optik air sebagai benda bening. Sama halnya benda bening lain, material dalam air akan menyerap dan memancarkan cahaya yang diterima. Menurut APHA (1976, Davis dan Cornwell, 1991, dalam Effendi, 2003), kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan 6organik dan anorganik yang tersuspensi maupun yang terlarut. Parameter ini dinyatakan dalam satuan unit turbiditas atau setara dengan 1 mg/liter SiO. Kekeruhan dalam perairan mempengaruhi produktifitas primer pada perairan tersebut. Peningkatan turbiditas sebesar 5 NTU di danau dapat mengurangi produktifitas primer sebesar 75 %.

Padatan tersuspensi berhubungan positif dengan kekeruhan. Semakin tinggi kandungan padatan tersuspensi maka nilai kekeruhan akan semakin tinggi. Akan tetapi padatan terlarut tidak selalu diikuti dengan tingkat kekeruhan yang semakin meningkat. Kekeruhan pada perairan tergenang banyak dipengaruhi oleh bahan tarsuspensi berupa koloid dan partikel halus. Kekeruhan yang tinggi dapat

7 mengakibatkan terganggungnya sistem osmoregulasi serta menghambat penetrasi chaya ke dalam air.

3. Padatan Tersuspensi Total (Total Suspended Solid/TSS) dan Padatan Terlarut Total(Total Dissolved Solid/TDS)

Air yang terdapat pada suatu perairan bukanlah air murni dalam konsep kimia yaitu H2O. Didalam air tersebut terdapat berbagai bahan yang mencampurinya. Material padatan yang ada dalam air dapat dalam bentuk material yang tersuspensi maupun material yang terlarut. Material padat yang ada dalam air ini disebut padatan total.

Menurut APHA (1976, dalam Effendi, 2003), mengartikan padatan total sebagai bahan yang tersisa setelah air sampel mengalami evaporasi dan pengeringan pada suhu tertentu. Senyawa bikarbonat tidak termasuk ke dalam padatan total ini, karena pada suhu pemanasan tertenu senyawa bikarbonat terurai menjadi gas dan tidak menyisakan padatan.

Padatan total tersuspensi atau TSS (Total Suspended Solid) merupakan padatan atau material dalam air yang berukuran diameter lebih dari 1μm. Padatan ukuran ini dapat tertahan pada saringan milipore dengan diameter pori 0,45 μm. TSS biasanya tersusun atas lumpur, pasir halus maupun jasad-jasad renik. Menurut Effendi (2003), sumber utama TSS ini adalah kikisan tanah yang terbawa ke badan air. TSS yang berlebihan akan menyebabkan meningkatannya kekeruhan di perairan sehingga mengganggu kehidupan organisme perairan.

B. Parameter Kimia

1. Derajat Keasaman (pH)

pH merupakan unsur yang penting untuk dianalisis. Hal ini disebabkan karena sebagian besar organisme perairan hanya dapat hidup di perairan dengan pH netral. Menurut Barus (2002), organisme dapat hidup pada pH netral namun dapat menoleransi hingga asam lemah atau basa lemah. Ketika perairan bersifat sangat asam maka akan mengganggu respirasi organisme. Sedangkan pada pH rendah atau bersifat basa maka pembentukan senyawa logam berat akan semakin tinggi. Menurut Sorensen (1939, dalam Permana 2009), pH merupakan fungsi logaritma negatif dari konsentrasi ion H+ dalam suatu larutan. Secara matematis

8 pH dinyatakan sebagai berikut: pH= log 1/H+. pH ini menggambarkan konsentrasi ion organik dalam suatu larutan.

Menurut Barus (2002), kemampuan air untuk mengikat maupun melepaskan sejumlah ion hydrogen akan menunjukkan sifat air tersebut asam atau basa. Harga pH dapat memberikan informasi tentang kekuatan suatu asam atau basa. Pada konsentrasi yang sama, semakin kuat suatu asam semakin besar konsentrasi ion H+ dalam larutan, dan itu berarti semakin kecil harga pH-nya. Jadi, semakin kuat suatu asam semakin kecil harga pH-nya. Sebaiknya, semakin kuat suatu basa semakin besar konsentrasi ion OH– dalam larutan. Semakin besar ion OH– berarti semakin kecil konsentrasi ion H+ dalam larutan. Jadi, semakin kuat suatu basa semakin besar harga pH-nya.

2. Nitrat (NO3¯)

Menurut Effendi (2003), nitrat merupakan bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan unsure utama bagi tanaman dan alga. Senyawa ini merupakan senyawa yang mudah larut dalam air dan bersifat stabil. Sifat ini disebabkan karena nitrat dihasilkan dari proses oksidasi yang sempurna. Proses oksidasi amoniak menjadi nitrat dan nitrit disebut nitrifikasi.

Nitrat merupakan sumber utama nitrogen di perairan. Menurut Davis dan Cornwell (1991 dalam Effendi 2003), kadar nitrat di perairan yang lebih dari 0,2 mg/l dapat menyebabkan eutrofikasi perairan yang menyebabkan tumbuhan air atau alga mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Kadar nitrat yang lebih dari 5 mg/l menunjukkan bahwa perairan tersebut telah mengalami pencemaran yang disebabkan oleh pupuk, kotoran hewan maupun kegiatan manusia.

Di perairan lentik atau menggenang, nitrat dapat digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesuburan perairan. Perairan oligotrofik memiliki kadar nitrat antara 0-1 mg/l, perairan mesotrofik memiliki kadar antara 1-5 mg/l dan perairan eutrofik memiliki kadar nitrat sekitar 5-50 mg/l (Wetzel, 1983).

3. Nitrit (NO2¯)

Di kondisi perairan alami, nitrit biasanya ditemukan dalam jumlah sangat sedikit. Kandungan senyawa ini jauh lebih sedikit daripada nitrat, hal ini disebabkan karena bersifat tidak stabil dengan keberadaan oksigen. Menurut

9 Effendi (2003), nitrit merupakan bentuk peralihan antara amoniak ke bentuk nitrat dan antara nitrat ke bentuk gas nitrogen.

Perubahan amoniak menjadi nitrat disebut nitrifikasi. Proses ini merupakan proses kimia yang aerob atau membutuhkan oksigen. Sedangkan perubahan nitrat ke gas nitrogen bersifat anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Proses ini disebut denitrifikasi.

Sumber nitrit di perairan adalah limbah yang berasal dari kegiatan industri dan kegiatan domestik. Kadar nitrit yang lebih dari 0,05 mg/l dapat bersifat racun bagi organisme perairan yang organik. Bagi manusia dan hewan, senyawa ini bersifat lebih beracun daripada nitrat. Pada manusia, konsumsi nitrit yang berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya proses pengikatan oksigen oleh hemoglobin darah yang kemudian dapat membentuk ,met-hemoglobin. Met-hemoglobin ini tidak mampu mengikat oksigen.

4. Amoniak (NH3¯N)

Amoniak dan garam-garamnya bersifat mudah larut dalam air. Sumber amoniak di perairan adalah hasil pemecahan nitrogen 9organik (protein dan urea) dan nitrogen anorganng terdapat di dalam tanah dan air yangp berasal dari dekomposisi bahan oorganik oleh mikroba dan jamur (Effendi, 2013). Denitrifkasi oleh aktifitas mikroba pada kondisi anaerob, biasanya terjadi pada pengolahan limbah jga menghasilkan gas amonia dan gas-gas lain.

Kotoran dari biotia akuatik yang merupakan limbah aktivitas metabolisme juga banyak mengeluarkan amoniak. Sumber amoniak yang lain adalah reduksi gas nitrogen yang berasal dari proses difpusi udara atmosfer, limbah industri dan domestic. Terdapat pula amoniak yang berasal dari mineral masuk ke badan air bersama dengan erosi tanah. Pada suhu dan tekanan normal amoniak berbentuk gas dan membentuk kesetimbangan dengan gas ammonium (Effendi, 2003).

Amoniak jarang ditemukan di perairan yang mendapat cukup pasokan oksigen. Senyawa ini banyak terdapat di perairan yang kurang pasokan oksigen atau bahkan yang tidak terdapat oksigen (Effendi, 2003). Menurut McNeely (1979 dalam Effendi, 2003) kadar amoniak pada perairan alami dari 0,1 mg/l. Kadar amoniak yang tinggi dapat merupakan indikasi adanya pencemaran bahan

10 oorganik yang berasal dari limbah domestik, industri dan run off. Amoniak ini bersifat toksik terhadap kehidupan manusia.

5. DO (Dissolved oxygen)

Oksigen merupakan unsur yang sangat penting bagi makhluk hidup baik di darat maupun di perairan. Apabila oksigen yang ada di bumi habis maka semua makhluk hidup akan mati. Selain makhluk hidup, sebagian proses fisika dan kimia juga membutuhkan keberadaan unsur ini.

Menurut Barus (2002), kadar oksigen di udara mencapai 21% dari seluruh volume udara, sedangkan air hanya mampu menyerap air 1% dari keseluruhan volume air. Namun menurut Cole (1988, dalam Effendi, 2003), menyatakan bahwa oksigen yang terlarut dalam air dipengaruhi oleh kedalaman air tersebut. Setiap peningkatan kedalaman sebesar 10 meter maka akan terdapat peningkatan tekanan sebesar 1 atm. Sedangkan menurut Brown (1897, dalam Effendi, 2003), yang mempengaruhi kadar oksigen terlarut adalah suhu dari suatu perairan. Hal ini disebabkan karena peningkatan suhu sebesar 1°C akan meningkatkan konsumsi oksigen sekitar 10%.

Oksigen terlarut berasal dari penyerapan oksigen di udara oleh air dan proses fotosintesis tumbuhan akuatik. Menurut Barus (2002), di perairan tergenang (waduk, danau, rawa), oksigen banyak dihasilkan oleh hasil fotosintesis alga yang berada di mintakat epilimnion. Karena adanya proses fotosintesis ini menyebabkan kadar oksigen di siang hari cenderung lebih tinggi daripada di malam hari. Hal ini terjadi karena keberadaan sinar matahari membantu fotosintesis dan meningkatkan kadar oksigen, sedangkan proses respirasi organisme tidak mengalami perubahan.

Oksigen terlarut tidak hanya dimanfaatkan dalam proses respirasi organisme air, namun juga dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proses kimia dan proses fisika di perairan. Proses kimia yang membutuhkan oksigen yang cukup adalah nitrifikasi. Apabila oksigen yang terlarut rendah maka akan terjadi denitrifikasi yang cenderung dapat bersifat toksik bagi organisme yang ada. Menurut Barus, oksigen terlarut juga hilang karena pada kondisi tertentu air akan melepaskan oksigen ke atmosfer.

11 6. BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen

Demand)

Nilai BOD (Biochemical Oxygen Demand) menyatakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme aerobi dalam proses penguraian senyawa organic yang diukur pada suhu 20°C (Forstner, 1990; dalam Barus, 2002). Dalam proses oksidasi secara biologis ini membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan proses oksidasi kimiawi.

Proses penguraian secara biokimia terhadap bahan organik di dalam air berlangsung melalui dua tahap. Tahap pertama menyangkut proses penguraian terhadap ikatan karbon kemudian diikuti tahap berikutnya berupa proses penguraian ikatan nitrogen. Kebutuhan oksigen bagi proses penguraian biokimia dari bahan organik dibedakan antara kebutuhan oksigen untuk perombakan rantai karbon dan kebutuhan oksigen untuk perombakan rantai nitrogen (Theriault 1927; dalam Barus, 2002).

Pengukuran BOD didasarkan pada kemampuan mikroorganisme untuk menguraikan senyawa organik, yaitu hanya senyawa yang mudah diuraikan secara biologis. Senyawa ini biasanya berasal dari limbah rumah tangga. Beberapa produk kimia seperti senyawa minyak dan buangan kimia lain sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme.

Disamping mengukur nilai BOD maka perlu mengukur nilai COD (Chemical Oxygen Demand). COD merupakan nilai yang menunjukkan jumlah oksigen yang dibutpuhkan untuk proses oksidasi terhadap total senyawa organik baik yang diuraikan secara biologis maupun yang tidak dapat diuraikan secara biologis.

7. Fosfat (PO4¯P)

Fosfor merupakan unsur minor lain yang sangat penting keberadaannya di ekosistem air, namun di sisi lain apabila unsure ini kadarnya berlebih akan menyebabkan perairan tersebut memiliki kualitas air yang buruk. Menurut Effendi (2003), unsur fosfor tidak ditemukan dalam bentuk elemen, akan tetapui berupa senyawa organik terlarut dan senyawa organik yang berupa partikulat. Dalam ekosistem air fosfor terdapat dalam tiga bentuk, yaitu: senyawa fosfor (ortofosfat, senyawa oorganik dalam protoplasma dan senyawa organik terlarut.

12 Fosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Sedangkan fosfor yang dapat langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan air disebut ortofosfat. Di perairan fospfat juga berikatan dengan besi (Fe) dan membentuk (Fe2(PO4)3) bersifat tidak larut dan mengendap di dasar perairan.

Menurut Wetzel (1983), kadar ortofosfat dapat digunakan untuk mengklasifikasikan umur perairan. Perairan oligotofik memiliki kadar ortofosfat 0,003-0,01 mg/l; perairan mesotrofik memiliki kadar ortofosfat 0,011-0,03 mg/l dan perairan eutrofik memiliki kadar ortofosfat 0,031-0,1 mg/l.

Kadar fosfor di perairan juga menunjukkan tingkat kesuburan dari perairan tersebut. Perairan dengan tingkat kesuburan rendah memiliki kadar fosfat antara 0-0,02 mg/l; perairan dengan tingkat kesuburan sedang dengan kadar fosfat sekitar 0,021-0,05 mg/l; dan perairan dengan kesuburan tinggi memiliki kadar fosfat mencapai 0,051-0,1 mg/l (Liaw, 1969; dalam Effendi, 2003)

C. Parameter Biologi

Setiap tubuh perairan merupakan ekosistem tersendiri yang didalamnya terdapat berbagai tumbuhan dan hewan yang merupakan organisme perairan. Organisme perairan ini dapat menjadi indikator biologi di perairan. Organisme ini dapat menunjukkan adanya pencemaran atau tidak. Parameter biologi paling umum diukur dalam penelitian adalah total coli di perairan.

Menurut Alaert dan Santika (1987), air bisa menjadi suatu penrantara penyakit. Hal ini dapat terjadi apabila air yang dimanfaatkan oleh manusia ini mengandung berbagai bakteri patogen yang dapat menyerang manusia. Di perairan bakteri patogen biasanya sangat sedikit dan cukup sulit untuk diukur keberadaannya. Pengukuran bakteri coli ini biasanya dengan menggunakan organisme petunjuk. Sumber utama bakteri coli adalah kotoran manusia dan kotoran hewan berdarah panas.

1.5.3. Pencemar Air

Limbah adalah segala macam sisa dari adanya suatu kegiatan yang tidak dimanfaatkan lagi baik untuk kegiatan produksi lebih lanjut, untuk konsumsi, maupun untuk distribusi dan sisa tersebut kemudian di buang ke badan air, udara ataupun tanah (Suparmoko, 2000). Limbah ini kalau melebihi daya tampung lingkungan akan dapat menciptakan pencemaran lingkungan baik lingkungan air,

13 udara maupun tanah. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukinya mahluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas alam turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang sesuai peruntukannya (Sudarmadji, 2006; dalam Supardiono 2010).

Limbah yang masuk ke perairan biasanya berasal dari kegiatan manusia. Kegiatan manusia yang berpotensi menjadi sumber pencemar adalah kegiatan industri, permukiman dan pertanian. Kondisi perairan yang mengandung bahan pencemar maupun limbah yang berlebihan berpotensi menyebabkan turunnya produktifitas manusia maupun lingkungan. Menurut Zulkarnaen (2005), air tercemar akan mengurangi kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya meningkatkan kualitas air dengan cara kelestarian sumberdaya air. Secara terinci sumber dan dampak pencemar terdapat pada Tabel 1.2.

1.5.4. Baku Mutu Air

Pengertian air bersih berbeda dengan pengertian air minum. Kementerian Kesehatan (1990), menyatakan bahwa pengertian air bersih adalah air yang diperlukan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila dimasak. Menurut Darsono (1992), air bersih adalah air yang dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga akan tetapi tidak dapat langsung diminum karena kemungkinan masih mengandung bakteri organik.

Menurut Sutikno (1989, dalam Atmaja 2002) standar air minum kualitas air baik (B) adalah semua sifat fisik, kimia dan biologi memenuhi persyaratan baku air minum. Kualitas air sedang (S) adalah sifat fisik, kimia dan biologi ada yang memenuhi syarat baku mutu air minum secara langsung akan tetapi masih dapat diatasi dengan pengelolaan yang sederhana. Sedangkan kualitas air jelek (J) adalah sifat fisik, kimia dan biologi banyak yang tidak memenuhi persyaratan baku mutu air minum dan sulit diatasi dengan pengelolaan yang sederhana.

14 Tabel 1. 2 Jenis-jenis Bahan Pencemar Air dan Dampaknya

Pencemar Sumber pencemar Dampak

Mikroba patogen

Pembuangan kotoran manusia dan hewan ke dalam saluran air, limbah cair rumah sakit, ekosistem air tidak terkelola dengan baik

Berkembangnya berbagai macam penyakit menular bagi manusia

Partikel padat Tersuspensi

Erosi tanah, buangan tanah dari kegiatan pertambangan, gelombang mekanis yang menimbulkan turbulensi air

Kekeruhan air meningkat, menghalangi proses fotosintesa tumbuhan di dasar perairan, punahnya tumbuhan air dan konsumen lainnya dalam rantai makanan serta terganggunya proses reproduksi hewan air Limbah

penyerap Oksigen

Limbah cair rumah tangga, limpahan dari areal pertanian termasuk limbah peternakan, buangan dari industri (pabrik kertas, pengolahan makanan, dsb)

Penguraian yang dilakukan oleh bekteri aerob menghabiskan oksigen terlarut d i dalam air, flora dan fauna punah; penguraian lebih lanjut oleh bakteri anaerob mengeluarkan bahan beracun yang berbau busuk

Unsur hara bagi Tanaman

Limbah cair rumah tangga termasuk fosfat yang terkandung dalam deterjen; limpahan dari areal pertanian terutama nitrat dari pupuk

Pertumbuhan alga yaang berlebihan; matinya tanaman bawah air; meningkatnya bahan organik dari tanaman dan hewan yang mati selanjutnya akan mengakibatkan habisnya oksigen terlarut

Asam Hujan asam; limbah cair dari pertambangan; penanaman secara ekstensif tanaman yang

menyebabkan tanah menjadi asam

Pengasaman perairan; menurunnya secara tajam keragaman spesies flora dan fauna; ikan terbunuh; meningkatnya konsentrasi larutan logam

Logam beracun

Penambangan bijih logam; industri pengolahan biji logam; timah hitam (timbal) yang berasal dari asap buangan kenderaan bermotor

Biomagnifikasi logam; ancaman bagi konsumen termasuk manusia

Panas Buagan air pendingin dari pabrik Besar

Pengurangan keragaman spesies; ikan akan berpindah atau punah; siklus reproduksi organisme yang hidup di air akan terhenti

15 Air merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan sehingga merupakan modal da sar dan faktor utama pembangunan. Selain itu air komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya (Zulkarnaen, 2005).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, klasifikasi mutu air ada empat, yaitu:

a. Air kelas satu adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

b. Air kelas dua adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

c. Air kelas tiga adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

d. Air kelas empat adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

1.6. Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang kualitas air cukup banyak dilakukan oleh para peneliti. Hal ini disebabkan karena pentingnya air bagi kehidupan manusia. Air yang ada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akan tetapi air yang dapat memenuhi kebutuhan manusia adalah yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitasnya.

16 Penelitian tentang kualitas air yang dilakukan oleh Yulianto di tahun 2001, fokus pada limbah cair yang dihasilkan dari Keramba Jaring Apung terhadap status trofik di Waduk Sermo. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah menganalisis parameter kualitas air berupa BOD5, DO dan klorofil a dengan menggunakan spektofotometer. Penelitian ini menunjukkan bahwa limbah cair dari KJA meningkatkan kebutuhan oksigen di perairan dan meningkatkan indeks kimia perairan. Yulianto juga membuktikan bahwa dampak limbah cair KJA terhadap struktur komunitas plankton memiliki hubungan linear dengan klorofil a. Supardiono pada tahun 2010 melakukan penelitian tentang Pengaruh Limbah Domestik dan Pertanian Terhadap Kualitas Air Waduk Batujai Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian di Waduk Batujai ini, menunjukkkan bahwa air di waduk ini sudah tidak dapat mendukung kehidupan manusia karena telah melampaui ambang batas baku mutu air. Waroy (2012) juga meneliti tentang kualitas air waduk. Penelitian ini dilakukan di Waduk Sentani khususnya di Desa Yoka dan Desa Tanjung Elmo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah domestik di Danau Sentani mempengaruhi menurunnya kualitas air danau. Perairan Danau Sentani mengalami pencemaran pada tingkat tercemar ringan hingga berat dengan faktor pembatas bawah adalah DO dan pembatas atas adalah BOD.

Kasim (2010) dan Zulkarnaen (2005), melakukan penelitian kualitas air dengan obyek kualitas air sungai. Kasim (2010), melakukan penelitian di Sungai Kolosa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sungai Kolosa telah mengalami pencemaran akibat kegiatan penduduk di sekita waduk. Penelitian Zulkarnaen (2005) di Sungai Kuantan menunjukkan bahwa kualitas air di Sungai Kuantan masih di bawah baku mutu lingkungan air.Secara singkat penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.3.

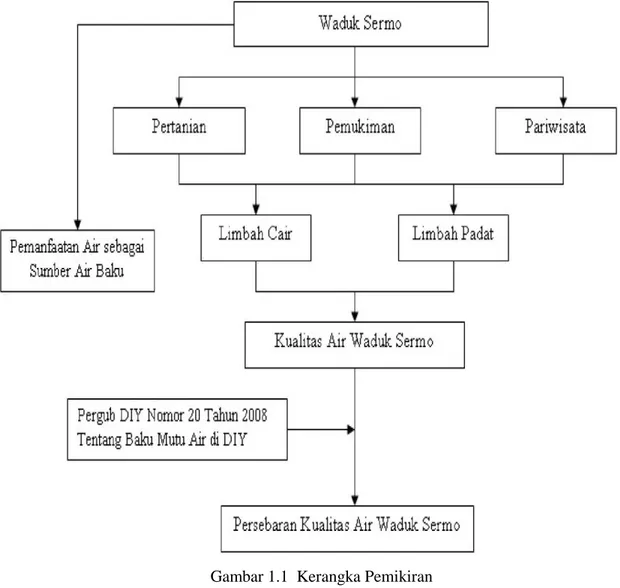

1.7. Kerangka Pemikiran

Penelitian tentang kualitas air di Waduk Sermo perlu dilaksanakan. Hal ini melihat adanya berbagai kegiatan di sekitar waduk dan pemanfaatan air dari waduk tersebut. Kegiatan penduduk di hulu waduk dapat dianalisis berdasarkan penggunaan lahan di wilayah tersebut. Penggunaan lahan yang dominan di hulu

17 Waduk Sermo adalah perkebunan dan pemukiman, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan utama penduduk di hulu Waduk Sermo adalah perkebunan dan rumah tangga. Kegiatan-kegiatan ini menyumbang limbah yang terbawa aliran sungai maupun secara langsung masuk ke lingkungan waduk. Limbah-limbah yang masuk ke badan waduk akan mempengaruhi kualitas air waduk dan persebarannya. Pemanfaatan waduk saat ini selain sebagai sumber air irigasi tetapi juga dimanfaatkan oleh PDAM Kulonprogo sebagai sumber baku air bersih. Sumber baku air bersih telah memiliki kriteria kualitas air tersendiri yaitu air kelas I. Alur pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.

18 Tabel 1. 3 Perbandingan Penelitian Sebelumnya dan Penelitian yang Dilakukan

Peneliti/Tahun Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian

Supardiono, 2010

Pengaruh Limbah Domestik dan Pertanian Terhadap Kualitas Air Waduk Batujai Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat

a. Mengetahui karakteristik air sungai yang terakumulasi limbah cair domestik dan pertanian yang masuk ke waduk Batujai.

b. Mengetahui kualitas air Waduk Batujai.

c. Mengevaluasi pengaruh akumulasi limbah cair domestik dan pertanian terhadap kualitas air Waduk Batujai ditinjau dari parameter fisik, kimia dan biologi.

Metode yang digunakan adalah pusposive sampling dan analisis di laboratorium Kandungan kekeruhan, TSS, BOD, COD, DO dan total coliform melampaui ambang batas sebagai air baku air minum sesuai PP 82 tahun 2001.

La Kasim, 2010

Pengaruh Aktivitas

Masyarakat Terhadap Kualitas Air Sungai Kolasa Kecamatan Parigi Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

a. Menganalisis kualitas air Sungai Kolasa berdasarkan parameter fisika, parameter kimia dan parameter biologi. b. Mengevaluasi pengaruh aktivitas masyarakat terhadap

kualitas air Sungai Kolasa.

Membandingkan hasil uji sampel di

laboratorium dengan baku mutu menurut PP no 82 tahun 2001. Komponen masyarakat dianalisis secara deskriptif.

Kualitas air di Sungai Kolasa telah tercemar akibat pengaruh aktivitas masyarakat di sekitar Sungai Kolasa.. Grace Adela Dora Waroy. 2012 Kajian Pencemaran

Lingkungan Perairan Akibat Limbah Domestik di Danau Sentani Kab. Jayapura

Provinsi Papua (Studi Kasus di Desa Yoka dan Tanjung Elmo)

a. Mengetahui perilaku masyarakat yangp tpinggal di pinggirpan Danau Sentani dalam membuangp limbah domestik.

b. Mengetahui besarnya pengaruh limbah domestik terhpadap kualitas air dan menganalisis tingkat pencemaran perairan Waduk Sentani akibat limbah domestik.

c. Merumuskan strategi pengelolaan lingkungan Danau Sentani.

Metode observasi atau

survey untuk pengambilan sampel air dengan menggunakan metode purposive sampling. 1.Limbah domestic di Danau Sentani mempengaruhi

menurunnya kualitas air di waduk.

2. Perairan ini mengalami pencemaran pada tingkat tercemar ringan hingga berat dengan faktor pembatas bawah adalah DO dan pembatas atas adalah BOD.

19

Lanjutan Tabel 1.3

Peneliti/Tahun Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian

Benny Yulianto, 2001

Studi Dampak Limbah Cair dan Budidaya Ikan dalam KJA Terhadap Status Trofik

Perairan Waduk Sermo, Jawa Tengah

a. Mengetahui pengaruh limbah cair dari budidaya ikan dalam KJA terhadap kondisi BOD5.

b. Mengetahui pengaruh limbah cair dari budidaya ikan dalam KJA terhadap indeks kimia perairan .

c. Mengetahui pengaruh konsentrasi nutrient dan struktur komunitas plankton terhadap status trofik perairan ditinjau dari konsentrasi klorofil a.

Analisis laboratorium berupa BOD5, DO, dan klorofil a

menggunakan spektofotometer.

1.Limbah cair dari KJA terbukti meningkatkan kebutuhan DO. 2.Limbah cair dari

budidaya ikan dalam KJA terbukti

meningkatkan indeks kimia perairan.

3.Dampak limbah cair KJA terhadap struktur

komunitas plankton memiliki hubugan linear dengan klorofil a.

Zulkarnaen

Kajian Kualitas Air Sungai Kuantan Ditinjau

Dari Parameter Fisika, Kimia Dan Biologi Di Kota

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Riau

1.Mengkaji penurunan kualitas air Sungai Kuantan, khususnya di Kota Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau dari parameter fisika, kimia dan biologi.

2.Mengetahui penyebab penurunan kualitas air Sungai Kuantan, khususnya di Kota Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Metode yang digunakan adalah pusposive sampling dan analisis di laboratorium

Kualitas air di Sungai Kuantan masih di bawah baku mutu lingkungan air.

20

Lanjutan Tabel 1.3

Peneliti/Tahun Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian

Wulandari

Kajian Kualitas Air Waduk Sermo, Hargowilis, Kokap, Kabupaten Kulonprogo

1. Mengetahui sumber pencemar air di Waduk Sermo. 2. Mengetahui kondisi kualitas air di Waduk Sermo

berdasarkan Pergub DIY Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Air di DIY.

3. Mengetahui persebaran unsur-unsur kualitas air secara spasial di Waduk Sermo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Pengambilan sampel dengan metode purposive sampling Analisis hasil laboratorium dengan metode interpolasi titik-titik sampel menggunakan ArcGIS 9.3. Hasil analisis dibandingkan dengan persyaratan air untuk kelas I berdasarkan

Peraturan Gubernur DIY No 20 Tahun 2008.

1.Sumber pencemar air Waduk Sermo berasal dari limbah

perkebunan, limbah rumah tangga dan kegiatan perikanan berupa keramba apung.

2.Kualitas air Waduk Sermo menurut Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2008 tidak memenuhi sebagai air kelas I. Kadar coliform total memiliki kadar berlebihan. 3.Persebaran

unsur-unsur kualitas air menunjukkan bahwa kualitas air di bagian selatan hingga tengah waduk cenderung lebih baik daripada bagian utara dan barat yang merupakan inlet utama Waduk Sermo.

21 1.8. Batasan Penelitian

Batasan operasional dalam penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan terkait dengan obyek penelitian dan analisis penelitian. Penyusunan batasan operasional didasarkan pada teori dan telaah pustaka yang ada. Batasan operasional dalam penelitian ini yaitu:

a. Daerah Penelitian meliputi Waduk Sermo.

b. Parameter yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi parameter fisik, parameter kimia dan parameter biologi. Parameter Fisika yang dianalisis antara lain: temperature, kekeruhan, Padatan Tersuspensi Total (Total Suspended Solid/TSS) dan padatan terlarut total (Total Dissolved Solid/TDS). Parameter kimia yang dianalisis antara lain: derajat keasaman (pH), DO (Dissolved oxygen, BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), fosfat, nitrogen (amoniak, nitrat dan nitrit), kandungan deterjen dan minyak lemak. Juga coliform total sebagai parameter biologi.

c. Data kualitas air yang digunakan merupakan data primer yang didapatkan setelah pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium.

1.9. Batasan Istilah

Air meliputi semua air yang ada di dalam dan/atau berasal dari sumber air yang terdapat di atas permukaan tanah. Air yang berada di bawah permukaan tanah dan air tidak termasuk ke dalam pengertian air ini (PP No 20 tahun 1990).

Kualitas Air adalah sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain di dalam air. Kualitas air dinyatakan dalam tiga parameter, yaitu: parameter fisika, parameter kimia dan parameter biologi (PP No 20 tahun 1990).

Waduk adalah bangunan artifisial sumberdaya air yang difungsikan untuk menyimpan air dan berupa air genangan. Suatu bangunan artifisial yang difungsikan untuk menyimpan air dapat dikatakan sebagai waduk ketika tinggi

22 tubuh perairan lebih dari 10 meter dengan volume tampungan lebih dari 100.000 m3 (Kasiro dkk; 1997 dalam Kodoatie,2010).

Air kelas satu adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut (Peraturan Gubernur DIY No 20 Tahun 2008).

Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Gubernur DIY No 20 Tahun 2008).

Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air (Peraturan Gubernur DIY No 20 Tahun 2008).