1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dan lautan terbesar di dunia, memiliki luas laut ± 5,8 juta km2 dan jumlah pulau ± 17.503 pulau, serta panjang garis pantai 81.000 km, terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada. Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia atau mega marine

biodiversity (Polunin, 1983) yang terletak di wilayah pesisir dan lautan. Di

wilayah ini terdapat berbagai sumberdaya alam dan sumberdaya jasa kelautan. Sumberdaya pesisir ini terbagi menjadi sumberdaya yang bisa diperdagangkan dan yang tidak bisa diperdagangkan. Kegiatan jasa kepelabuhanan termasuk sumberdaya yang bisa diperdagangkan, sedangkan ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang memiliki nilai non pasar yang tidak dapat diperdagangkan. Kedua komponen ini sama-sama memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan diperhitungkan dalam kebijakan pengelolaan pesisir. Sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu hampir tujuh puluh persen (70%) merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar, serta berada pada posisi geopolitis yang penting, yaitu Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Kawasan ini merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia secara ekonomi dan politik, sehingga sangat logis apabila bidang kelautan dijadikan tumpuan dalam pembangunan nasional (Kusumastanto, 2002).

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, angkutan laut di Indonesia mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesatuan wilayah, politik, budaya dan perekonomian negara. Sektor angkutan laut merupakan bagian dari sektor transportasi dan berperan penting sebagai urat nadi dalam perekonomian Indonesia. Sektor angkutan laut meliputi perkapalan sebagai sarana dan pelabuhan sebagai prasarana, merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dan saling berkaitan erat satu sama lain, guna terselenggaranya angkutan laut yang lancar, aman, teratur, tertib dan murah. Di dalam perspektif yang lebih luas, maka perkapalan dan pelabuhan sebagai bagian dari sektor angkutan laut, berperan strategis untuk mendorong kelancaran perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara (ekspor-impor). Kegiatan distribusi barang dan jasa yang dilakukan melalui

angkutan laut, lebih murah dan menguntungkan dibandingkan angkutan darat atau udara (Dahuri, 2003). Angkutan laut merupakan prasarana dan sarana yang efektif dan efisien dalam artian aman, murah, lancar, cepat, mudah, teratur dan nyaman. Selain itu angkutan laut bermanfaat untuk menunjang kelancaran distribusi barang hasil bumi, hasil laut, hasil tambang dan jasa-jasa lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pelabuhan sebagai prasarana angkutan laut di Indonesia memiliki peran strategis menghubungkan antar pulau dalam kegiatan perdagangan dan angkutan umum lainnya. Jumlah pelabuhan di Indonesia mencapai 1.889 pelabuhan, terdiri dari pelabuhan lokal, pelabuhan regional, pelabuhan nasional dan pelabuhan internasional (Ditjen Perhubungan Laut, 2009). Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan internasional terbesar dan pintu gerbang Indonesia, sebagian besar (kira-kira enam puluh lima persen (65%)) dari total arus barang nasional diangkut melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Dari data-data yang ada, maka kegiatan arus barang dan kunjungan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok dalam lima tahun terakhir (2004-2009) mengalami peningkatan rata-rata 6,7% per tahun dan arus kunjungan kapal meningkat rata-rata 2%. Di terminal konvensional arus barang non petikemas meningkat dari ± 37,55 juta ton (2004) menjadi ± 41,26 juta ton (2009). Di terminal peti kemas meningkat dari ± 3,18 juta TEUs (Twenty Equivalent Units) (2004) menjadi ± 3,80 juta TEUs (2009). Arus kunjungan kapal meningkat dari 15.928 unit (2004) atau 86.716.993 GT (2009) menjadi 16.637 unit atau 91.552.356 GT (2009) (PT (Persero) Pelindo II Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, 2004-2009). Perkembangan arus barang dan kunjungan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok dari 2004 - 2009 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Arus Barang Non Peti Kemas, Peti Kemas, Kunjungan Kapal (unit dan GT) dan Kunjungan Penumpang (orang) di Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2004 – 2009

Item 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Barang (Non Peti

Kemas ) (Ton) 37.548.000 38.707.000 39.008.000 43.280.000 42.871.000 41.263.000 Peti Kemas (TEUs) 3,187,055 3,330,395 3,370,729 3,691,918 3,984,290 3,803,922 Kunjungan Kapal U 15.928 16.913 16.145 18.840 19.610 16.637 GT 86.716.993 88.888.834 85.598.140 89.060.524 93.015.163 91.552.356 Kunjungan penumpang (orang) 564.716 576.638 485.644 459.144 575.496 420.772

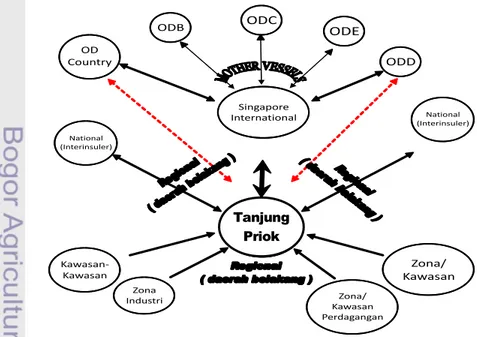

Kegiatan Pelabuhan Tanjung Priok setiap hari mampu melayani 60-70 unit kapal perhari, sehingga seharusnya dapat diposisikan sebagai hub-port. Pola perdagangan melalui Pelabuhan Tanjung Priok secara umum memberikan gambaran perubahan secara bertahap, yaitu dari pelabuhan ekspor-impor berkembang juga menjadi pelabuhan transhipment. Melalui Pelabuhan Tanjung Priok sekitar enam puluh lima persen (65%) lalu lintas barang adalah barang ekspor-impor dan tiga puluh lima persen (35%) adalah barang transhipment antar pulau (PT Pelindo II (P) Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, 2009).

Daerah belakang Pelabuhan Tanjung Priok ditinjau dari wilayah asal dan tujuan barang sangat luas, mencapai seluruh wilayah nasional Indonesia. Hal ini didukung oleh jangkauan pelayanan dengan fasilitas, prasarana dan sarana Pelabuhan Tanjung Priok yang lengkap . Ditinjau dari kedudukan geografis, maka daerah belakang Pelabuhan Tanjung Priok meliputi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Banten, Propinsi Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah Bagian Barat, sedangkan daerah belakang utamanya adalah wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) yang merupakan pemasok barang-barang industri dan barang-barang-barang-barang dagang terbesar di Indonesia. Kedudukan lokasi Pelabuhan Tanjung Priok terhadap wilayah Jabodetabek disajikan pada Gambar 1. Dengan peran yang demikian, maka tidak mengherankan jika tingginya akitivitas industri di Jabotabek memberi tekanan terhadap Pelabuhan Tanjung Priok dan kondisi perairan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan data yang diungkap oleh ‘The Study for Port Development of Greater Jakarta Metropolitan” (JICA, 2009) yang menyatakan bahwa permasalahan utama yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini adalah masalah pengembangan kapasitas, efisiensi/produktivitas dan lingkungan. Hal tersebut tentu akan memberikan dampak terhadap ekosistem wilayah pesisir sebagai lokasi Pelabuhan Tanjung Priok, di antaranya pencemaran di perairan Teluk Jakarta.

Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) DKI Jakarta tahun 2009, terungkap permasalahan bagi lingkungan Pesisir Jakarta antara lain penggunaan lahan yang kurang bijaksana sehingga berkurangnya hutan mangrove, kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi biota laut yang cukup memprihatinkan, kematian ikan yang sering terjadi, kondisi perairan laut yang telah mengalami

pencemaran dari ringan, sedang sampai berat, dan semakin gencarnya penataan dan pembangunan yang kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan yang berimplikasi pada garis pantai yang semakin tidak terlihat.

Permasalahan di atas jelas akan mengganggu keberadaan ekosistem di wilayah Pesisir Teluk Jakarta. Ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagai ekosistem pesisir utama yang tersebar hingga ke kawasan Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta menjadikan wilayah pesisir Teluk Jakarta memiliki produktivitas hayati tinggi, yang berperan penting sebagai penunjang sumberdaya ikan dan menjadi pusat keanekaragaman hayati. Interaksi ketiga ekosistem pesisir tersebut berperan penting sebagai pereduksi bahan-bahan pencemar, penahan laju abrasi yang disebabkan oleh arus dan gelombang laut dan peredam badai dan tsunami. Untuk itu pada dasarnya, alam memiliki penetrasi sendiri untuk kelangsungannya, namun di tengah sumberdaya yang ada, kegiatan yang berkembang baik di bagian kawasan Pesisir, maupun di wilayah hulu memberikan ancaman terhadap kelangsungan ekosistem pesisir Teluk Jakarta. Di antara ancaman tersebut adalah sedimentasi dan pencemaran, degradasi habitat (flora & fauna) yang bersifat alamiah. Degradasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati akibat pembangunan infrastruktur dapat merubah struktur ekologi pesisir bahkan dapat menurunkan keanekaragaman hayati perairan. Terkait kualitas kimia air di perairan Teluk Jakarta saat ini telah mengalami pencemaran yang cukup berat, sedangkan konsentrasi BOD sudah cukup tinggi dan telah melebihi baku mutu, kondisi ini berasal dari aktifitas di sekitar muara atau sepanjang aliran sungai.

Pada dasarnya setiap ekosistem alamiah, termasuk di wilayah pesisir memiliki 4 fungsi pokok bagi kehidupan manusia, yaitu : [1] sebagai penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan, [2] sebagai penyedia jasa-jasa kenyamanan, [3] sebagai penyedia sumberdaya alam dan [4] sebagai penerima limbah (Ortolano,

1984). Namun keempat fungsi tersebut memerlukan 3 persyaratan untuk

menjamin tercapainya ekosistem yang optimal dan lestari, yaitu : [1] keharmonisan spasial (tata ruang), [2] kapasitas asimilasi dan [3] pemanfaatan berkelanjutan. Studi ini lebih lanjut akan mengkaji persyaratan terkait keharmonisan spasial (tata ruang) pelabuhan dan pemanfaatan berkelanjutan, dengan parameter sumberdaya yaitu kualitas air laut dan sungai (kimia dan biologi), kualitas udara, sampah dan ruang terbuka hijau.

Walau perkembangan arus ekspor-impor dan barang antar pulau melalui Pelabuhan Tanjung Priok meningkat terus setiap tahun, akan tetapi perkembangan fisik, prasarana dan sarana Pelabuhan Tanjung Priok tidak mengalami pertumbuhan secara berarti. Selama 126 tahun yaitu sejak didirikan pada tahun 1883, panjang dermaga yang dibangun di Pelabuhan Tanjung Priok 193 m di pelabuhan I, hanya bisa diperpanjang sampai pelabuhan IV menjadi 13.444 m. Luas efektif areal darat pelabuhan seluas 604 ha dan kolam pelabuhan 424 ha, sedangkan lahan untuk pengembangannya sudah terbatas PT. (Pelindo II (P) Cabang Pelabuhan Tanjung Priok).

Terbatasnya areal Pelabuhan Tanjung Priok untuk menampung pertumbuhan arus barang menimbulkan berbagai dampak lingkungan, yaitu dampak fisik ekologi (pencemaran), dampak fisik tata ruang (ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan kurangnya ruang terbuka hijau), dampak ekonomi (biaya ekonomi tinggi akibat terbatasnya penimbunan kontainer/container yard dan timbulnya kemacetan), dan dampak sosial (kerawanan sosial dan kekumuhan Gambar 1 Kedudukan geografis Pelabuhan Tanjung Priok terhadap wilayah

Jabodetabek sebagai daerah belakang utama pelabuhan

T Too S Suummaatteerr a a Inner ringroa d Outer ringroad CIKARANG Industrial Complex PUNCAK Resort Area BALARAJA Industrial Area PULO GADUNG Industrial Estate KARAWANG Industrial Estate KARAWACI Industrial Area KBN CAKUNG Bekasi T TooCCeennttrraall&& EEaasstt J Jaawwaa CIKUPA Industrial Area BANDUNG SELATAN Industrial Estate Bogor Tangerang Depok Outer-outer ringroad BANDARA INTERNATIONAL Bandung PELABUHAN TANJUNG PRIOK

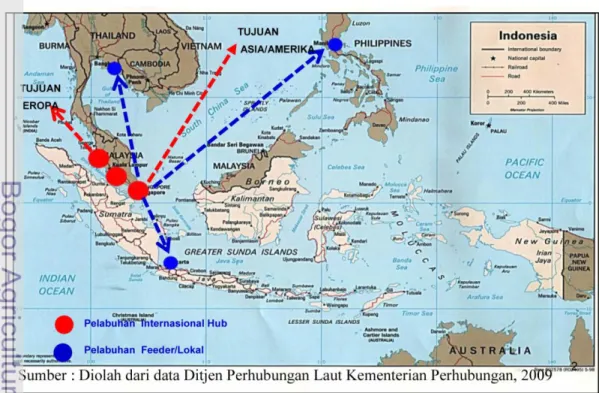

lingkungan). Dengan kondisi tetap atau terbatasnya areal pelabuhan dan kurangnya dukungan fasilitas di tengah semakin meningkatnya arus barang melalui pelabuhan ini, menimbulkan turunan dampak terhadap lingkungan hidup, di antaranya pencemaran dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di sekitar lokasi pelabuhan. Sesuai data yang diperoleh dari Pemerintah Kota Jakarta Utara (2011), maka volume sampah mencapai 1.648.800 m3 dan Pelindo II Tanjung Priok membersihkan sampah di perairan mencapai 14 ton/hari. Sementara itu, dari 3.48% penduduk miskin di Jakarta sebagian besar berada di Jakarta Utara yang hampir seluruhnya merupakan Kawasan Pesisir (BPLHD, 2011). Kondisi di atas melemahkan daya saing Pelabuhan Tanjung Priok dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan lain di negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Pelabuhan Singapura, Pelabuhan Port Klang dan Tanjung Pelepas di Malaysia dan Pelabuhan Laem Chabang di Thailand. Beban biaya ekonomi yang tinggi di Pelabuhan Tanjung Priok, selain akibat double handling, juga diakibatkan seringnya terhambat pelayanan ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok. Kedudukan Pelabuhan Tanjung Priok dalam kegiatan ekspor-impor sampai saat penelitian statusnya bukan sebagai pelabuhan asal dan tujuan, tetapi sebagai pelabuhan pengumpan (feeder port), di mana arus angkutan barang-barang ekspor-impor sebagian besar dilakukan melalui Pelabuhan Singapura. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Gambar 2. Pola jalur lalu lintas barang ekspor-impor dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta, 2009)

Tanjung Priok

Dari penilaian teknis kepelabuhanan yaitu dari persyaratan kedalaman perairan, maka Pelabuhan Tanjung Priok sampai saat penelitian studi belum memenuhi syarat untuk menjadi pelabuhan pengumpul internasional (international hub-port) yang dapat dikunjungi kapal-kapal besar. Hal ini menyebabkan arus barang keluar masuk Pelabuhan Tanjung Priok tidak bisa ekspor langsung ke negara tujuan, dan impor langsung dari negara asal. Potensi dan peluang Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan hub internasional sebetulnya besar, karena arus kapal-kapal kontainer bertonase besar yang melalui perairan Laut Asia Selatan dan Asia Tenggara cukup tinggi dan lokasi Pelabuhan Tanjung Priok strategis dan potensial dari segi pertumbuhan ekonomi daerah belakangnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, maka berdasarkan hirarkinya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta termasuk pelabuhan utama yang berfungsi sebagai tulang punggung pembangunan nasional sesuai kebijakan Pemerintah, dalam perkembangannya ke masa depan, Pelabuhan Tanjung Priok akan terus dikembangkan agar berfungsi sebagai

logistic center wilayah ASEAN, sekaligus untuk meningkatkan daya saing

industri dalam perdagangan internasional maupun iklim investasi (Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, 2009).

Gambar 3 Rute perdagangan Pelabuhan Tanjung Priok dengan pelabuhan-pelabuhan di negara-negara Asean

Walaupun Pelabuhan Tanjung Priok sudah dikategorikan sebagai pelabuhan internasional, namun kondisi fisik dan lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok dan kawasan sekitarnya tidak mendukung peranan tersebut. Kondisi lingkungan di dalam dan di luar pelabuhan masih kumuh dan tidak tertata secara baik. Di dalam kawasan Pelabuhan Tanjung Priok masih terdapat berbagai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pelabuhan, sedang di kawasan sekitar pelabuhan terdapat kawasan pemukiman padat dan kumuh. Terjadi ketidak-seimbangan pertumbuhan di dalam kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dengan pertumbuhan di wilayah sekitar pesisir sebagai penyangga kawasan pelabuhan atau belum mencerminkan pelabuhan berstandar internasional. Seperti telah disebutkan sebelumnya, maka sebagai pelabuhan internasional terbesar di Indonesia, Tanjung Priok memfasilitasi pergerakan 65% arus barang nasional dengan peningkatan rata-rata 6,7% per tahun. Hal tersebut jelas akan berimplikasi pada peningkatan angkutan laut di Pelabuhan Tanjung Priok, sementara fasilitas yang ada terbatas. Kondisi tersebut jelas akan berimplikasi pada kapasitas pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok dan pembebanan terhadap lingkungan hidup sekitar atau ekosistem Kawasan Pesisir.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kadin Provinsi DKI Jakarta tahun 2009, atas laporan para kalangan eksportir, importer, freight forwarding, perusahaan pelayaran dan perusahaan angkutan darat tentang kondisi Pelabuhan Tanjung Priok dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut :

1) Masalah prasarana dan sarana di dalam pelabuhan:

Prasarana dan sarana Pelabuhan Tanjung Priok tidak sesuai lagi dengan perkembangan arus barang petikemas, kedalaman kolam pelabuhan variatif dan lapangan penumpukan terbatas

Tingkat pemakaian lapangan penumpukan petikemas (Yard Occupancy

Ratio - YOR) sering berada di atas ambang batas 70%, akibatnya

Tanjung Priok sering terancam stagnasi

Akses jalan keluar masuk pelabuhan tidak sebanding

Tata Ruang Lini I dan Lini II tumpang tindih sehingga distribusi barang-barang LCL (Less Container Load) tidak efektif dan efisien, serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi

2) Masalah prasarana dan sarana di kawasan belakang (hinterland) pelabuhan:

Tidak ada akses jalan darat langsung dari sentra industri di Jabodetabek menuju Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga sering terjadi kemacetan panjang dari dalam pelabuhan sampai jalan raya Cakung Cilincing Raya, Jakarta Utara pada hari-hari ekspor yaitu pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu

3) Masalah prasarana dan sarana di kawasan penyangga:

Tidak ada alternatif bagi pengguna jasa di luar Pelabuhan Tanjung Priok sebagai kawasan penyangga pelabuhan

4) Masalah sistem pelayanan.

Tidak ada kepastian besaran biaya dalam proses penanganan kapal dan barang petikemas, karena banyaknya pungutan illegal, sehingga perusahaan pelayaran asing mengenakan Terminal Handling Charges (THC) yang tinggi di pelabuhan

Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (hasil revisi UU No 21/1992 tentang Pelayaran) memberikan ruang gerak kepada pelaku usaha untuk menggarap bisnis kepelabuhanan, karena tidak ada lagi monopoli pengelolaan pelabuhan umum. Walaupun telah ada Peraturan Pemerintah berikut Peraturan Menteri Perhubungan, namun belum ada kepastian tentang aturan main bagi investor swasta untuk membangun dan mengelola pelabuhan.

Sistem pelayanan kapal, truk, barang dan dokumen masih konvensional, birokratis, tidak terintegrasi, dan sebagian masih dijalankan secara manual, walau sudah mulai diterapkan pelayanan dengan sistem terintegrasi single window.

Sistem pengamanan pelabuhan di Tanjung Priok tumpang tindih karena terdapat berbagai instansi yang terlibat di kawasan pelabuhan.

Trucking system kurang efektif dan efisien sehingga layanan darat menjadi mahal akibat pelayanan lambat, bahkan hingga macet karena tidak adanya rest area yang memadai di dalam kawasan pelabuhan. Dalam proses pemeriksaan dan pindah lokasi penumpukan petikemas

Secara umum teknologi peralatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok tidak mendukung kecepatan perkembangan volume barang/petikemas sehingga proses pemeriksaan atau pemindahan sering menunggu peralatan.

Sistem Electronic Data Interchange (EDI) belum berjalan secara optimal dan terintegrasi ke seluruh aspek kegiatan dari trade,

transportation dan distribution dalam satu pintu melalui National Single Window, yang semestinya mulai berjalan akhir tahun 2009.

Bongkar muat barang break bulk dan general cargo sangat konvensional karena terbatasnya peralatan bongkar muat, atau masih

semi labor intensive sehingga produktivitas rendah.

Management handling petikemas tidak modern, sehingga pemilik barang tidak dapat mengetahui secara tepat dan cepat, sehingga untuk mengetahui posisi petikemas memerlukan waktu dan biaya untuk menemukan kontainernya.

Jumlah tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini telah mencapai lebih dari 4.000 orang, namun tingkat pendidikannya rata-rata rendah serta banyak di antaranya yang berusia lanjut.

Mental dan wawasan tenaga kerja di lembaga penyedia jasa di lingkungan pelabuhan kurang mendukung efisiensi proses penanganan armada, dokumen dan barang, dan sebagian besar tidak memiliki standar internasional.

Selain permasalahan-permasalahan yang disampaikan KADIN, maka di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok telah terjadi permasalahan lingkungan hidup yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pelabuhan internasional. Berdasarkan laporan pemantauan pengelolaan lingkungan di Pelabuhan Tanjung Priok, kualitas beberapa komponen air laut belum memenuhi baku mutu, dengan kondisi air laut sebagian berbau, kecerahan menurun, terdapat lapisan minyak dan sampah serta pada titik tertentu terkontaminasi oleh coliform. Sedang kualitas udara di kawasan pelabuhan berada di atas Batas Ambang Mutu, sementara tingkat kebisingan sudah lebih baik. Sungai-sungai yang bermuara ke kolam perairan pelabuhan membawa bahan-bahan pencemar dan sedimen dan berbagai kegiatan di

pelabuhan seperti pembuangan limbah dan oli dari kapal-kapal yang berlabuh mencemari perairan pelabuhan dan sekitarnya walau sudah lebih terkendali. Selain itu sarana pengolahan limbah seperti sarana penampungan limbah cair dan limbah padat, serta sarana pemusnah barang-barang impor karantina belum memenuhi standar. Fasilitas penanganan limbah dan fasilitas tanggap darurat terhadap tumpahan minyak, oil separator, storage tank, oil boom, oil skimmer, oil

sorbent, oil containment bag, oil displesent pump dan tangki penampungan

terbatas dan jumlahnya minim (PT Pelindo II (P) Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta 2009). Mengingat urgensi pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok bagi perekonomian nasional, maka Pemerintah telah melakukan upaya-upaya penataan atau revitalisasi prasarana dan sarana di dalam Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengoptimalisasi fungsi pelabuhan dan mengurangi dampak terhadap ekosistem perairan pesisir Teluk Jakarta secara terpadu.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, sangat penting untuk dilakukan analisis terhadap kondisi Pelabuhan Tanjung Priok secara komprehensif (lintas sektor), sehingga didapatkan alternatif dalam mengoptimalkan fungsi pelabuhan dan mengurangi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok menganut prinsip pengembangan pelabuhan berwawasan lingkungan (ecoport) yang mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable

development). Pengembangan pelabuhan di negara-negara di luar Indonesia,

banyak yang telah mengadopsi pengembangan pelabuhan berwawasan lingkungan (ecoport) yakni menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Sejalan dengan kriteria internasional yaitu pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang dikelompokkan ke dalam lima dimensi yaitu: dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi fisik dan dimensi kelembagaan (pengelolaan), maka pendekatan di dalam penelitian ini juga menggunakan kelima dimensi tersebut. Pendekatan kriteria ini sejalan dengan pendekatan dari Kay dan Alder, serta OECD, yaitu aspek ekologi, ekonomi, sosial, serta aspek teknologi ditambah aspek kelembagaan (Kay dan Alder 1999, dan OECD 1993).

1.2 Perumusan Permasalahan

Dari uraian permasalahan yang disampaikan pada Latar Belakang (Sub-bab 1.1) dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan terkait dengan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok Berwawasan Lingkungan (ecoport) dalam rangka Pengelolaan Pesisir Teluk Jakarta Terpadu sebagai berikut:

1) Kualitas lingkungan berbagai komponen di Pelabuhan Tanjung Priok dan kawasan penyangga semakin menurun diakibatkan oleh pencemaran lingkungan fisik ekologi dan kesenjangan lingkungan sosial-ekonomi masyarakat kawasan sekitar pelabuhan dengan pertumbuhan ekonomi pelabuhan. Sebaliknya kegiatan kepelabuhanan baik kegiatan daratan (land-activities), maupun kegiatan perairan (sea-activities) juga turut mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan perairan Teluk Jakarta. 2) Kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok terbatas, tidak sebanding dengan

pertumbuhan arus barang, menyebabkan kondisi fisik pelabuhan dan kawasan sekitarnya (kawasan penyangga) tidak tertata baik. Pemanfaatan ruang fungsi-fungsi di Pelabuhan Tanjung Priok pada saat penelitian studi, sebagian besar tidak sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030 dan standar perencanaan tata ruang suatu kawasan.

3) Kondisi Pelabuhan Tanjung Priok, baik kondisi di dalam kawasan pelabuhan, maupun di kawasan sekitar (penyangga) pelabuhan ditinjau dari aspek kualitas lingkungan fisik ekologi, aspek sosial pelabuhan, aspek kesesuaian pemanfaatan ruang dan aspek ekonomi pelabuhan belum memenuhi standar ecoport yang dirumuskan.

4) Pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok selama ini dan rencana pengembangan pelabuhan di dalam Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok belum disinergikan dan dipadukan dengan Pengelolaan Pesisir Teluk Jakarta, sehingga timbul berbagai permasalahan dan hambatan di dalam pengembangannya.

5) Daya saing Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan internasional terhadap pelabuhan-pelabuhan internasional di negara-negara tetangga (Singapura dan Malaysia) lebih rendah, karena beban biaya untuk ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok lebih tinggi dibandingkan dengan pelabuhan-pelabuhan tersebut. Sebagian besar ekspor-impor barang

melalui Pelabuhan Tanjung Priok belum bisa langsung dari negara asal (impor) dan ke negara tujuan (ekspor), karena dari persyaratan kedalaman laut belum bisa didarati oleh kapal-kapal bertonase besar (mother vessel). Oleh sebab itu fungsi Pelabuhan Tanjung Priok walaupun sudah berskala internasional, akan tetapi baru sebatas pelabuhan pengumpan (feeder-port) terhadap Pelabuhan Singapore, yang mengakibatkan terajadinya biaya ekonomi tinggi, karena pelayanan angkutan ekspor impor dilaksanakan secara ganda.

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan tersebut di atas, maka perlu dilakukan pendekatan penyelesaian masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1) Bagaimana gambaran kualitas lingkungan fisik ekologi Pelabuhan Tanjung Priok yaitu kualitas perairan laut, kualitas udara, kondisi kebersihan dan penghijauan serta tingkat sedimentasi perairan. Selanjutnya bagaimana kualitas lingkungan sosial pelabuhan dan kawasan penyangga pelabuhan? Masih terkait dengan kualitas perairan laut, sejauh mana dampak kegiatan Pelabuhan Tanjung Priok, baik kegiatan daratan (land activities) maupun kegiatan perairan laut (sea activities) terhadap pencemaran dan penurunan kualitas perairan laut Teluk Jakarta?

2) Bagaimana gambaran kondisi fisik Pelabuhan Tanjung Priok dan kawasan sekitarnya serta gambaran pemanfaatan ruang fungsi-fungsi bagian daratan di pelabuhan dengan Rencana Induk Pelabuhan, serta gambaran data-data teknis bagian perairan terhadap standar teknis kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran?

3) Bagaimana rumusan standar pelabuhan berwawasan lingkungan (ecoport) di Indonesia dengan studi kasus Pelabuhan Tanjung Priok ditinjau dari aspek-aspek kualitas lingkungan fisik ekologi, aspek kualitas lingkungan sosial ekonomi masyarakat, kualitas lingkungan fisik pemanfaatan ruang dan aspek pertumbuhan ekonomi pelabuhan serta berada di tingkat mana posisi Pelabuhan Tanjung Priok terhadap standar ecoport tersebut?

4) Sejauh mana program-program pembangunan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok sampai saat penelitian studi dan rencana pengembangan pelabuhan diintegrasikan/dipadukan dengan pengelolaan pesisir Teluk Jakarta dan di mana letak kesenjangannya?

5) Bagaimana strategi kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan mendasar di Pelabuhan Tanjung Priok dan kawasan penyangga, supaya bisa mencapai standar berwawasan lingkungan (ecoport), sekaligus rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok 20 tahun ke depan menjadi pelabuhan pengumpul internasional (international hub port) terpadu dengan pengelolaan pesisir Teluk Jakarta?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, tujuan secara umum studi penelitian ini adalah merancang pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan berwawasan lingkungan (ecoport), sekaligus sebagai pelabuhan pengumpul internasional (international hub port), bagian dari pengelolaan pesisir Teluk Jakarta terpadu. Tujuan khusus dari studi penelitian disertasi ini dapat dirumuskan dan diuraikan sebagai berikut:

1) Menganalisis kualitas lingkungan fisik ekologi dan kualitas lingkungan sosial Pelabuhan Tanjung Priok dan kawasan penyangga dalam rangka memenuhi kebijakan program Kementerian Perhubungan yang telah mentargetkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan internasional berwawasan lingkungan (ecoport).

2) Menganalisis pemanfaatan ruang fungsi - fungsi eksisting di dalam Pelabuhan Tanjung Priok terhadap Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok dan terkait dengan tata-ruang pelabuhan, menganalisis kapasitas ruang pelabuhan sesuai proyeksi pertumbuhan barang; selanjutnya mengusulkan rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan pengumpul internasional berwawasan lingkungan mengacu pada RTRW DKI Jakarta 2011-2030.

3) Menganalisis kesesuaian kondisi Pelabuhan Tanjung Priok terhadap standar ecoport yang dirumuskan penulis, dan pengintegrasian konsep

ecoport dan hub port dalam pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok

4) Menganalisis kesesuaian pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok dengan pengelolaan pesisir Teluk Jakarta dan usulan studi rencana keterpaduan dari aspek pengembangan pelabuhan.

5) Mengkaji implikasi kebijakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, terhadap pengelolaan Pesisir Teluk Jakarta secara terpadu. Oleh sebab itu pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok tidak lagi dibatasi pada Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanjung Priok yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Laut (Maritim) pada tahun 1972. Dengan demikian usulan studi tentang Rencana Detail Tata Ruang Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok yang baru tidak dibatasi pada Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanjung Priok, akan tetapi sampai ke wilayah pesisir lain Teluk Jakarta, sinkron dengan RTRW DKI Jakarta 2030 dan Rencana Penataan Ruang Jabodetabekpunjur 2028.

Hasil penelitian studi disertasi akan memberikan manfaat berupa :

1) Tersedianya rumusan kebijakan dan strategi bagi pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok untuk meningkatkan kualitas lingkungan pelabuhan, sekaligus meningkatkan hasil guna dan daya guna fungsi pelabuhan.

2) Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian mendukung pengelolaan pelabuhan berwawasan lingkungan.

3) Tersedianya alternatif lokasi dan strategi untuk penataan ruang dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030 dan Penataan Ruang Jabodetabekpunjur 2028 di Wilayah Pesisir Teluk Jakarta, karena kapasitas Pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak mampu lagi menampung pertumbuhan arus barang pada jangka panjang (20 tahun ke depan).

Rencana penataan ruang dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok adalah untuk meningkatkan kapasitas daya tampung pelabuhan dan menciptakan kawasan pelabuhan yang lebih longgar, sehingga kawasan Pelabuhan Tanjung Priok yang akan datang dapat memenuhi standar sebagai pelabuhan yang berwawasan lingkungan (ecoport), dengan Yard Occupantie Ratio (YOR) terminal petikemas maksimal 70%, sekaligus sebagai pelabuhan pengumpul

internasional. Hasil studi disertasi merekomendasikan rencana penataan ruang dan pengembangan pelabuhan melewati batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa yang ditetapkan tahun 1972, mengacu kepada Rencana Tata Ruang Nasional, RTRW DKI Jakarta 2030 dan Penataan Ruang Wilayah Pesisir Jabodetabekpunjur 2028.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian disertasi adalah melakukan analisis kondisi eksisting dan proyeksi serta rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan berwawasan lingkungan (ecoport), sekaligus sebagai pelabuhan pengumpul internasional, dengan studi kasus Pelabuhan Tanjung Priok, berlokasi di Wilayah Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ruang lingkup penelitian studi disertasi meliputi :

1) Analisis terhadap aspek-aspek yang terkait dengan pengembangan kawasan berwawasan lingkungan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan di Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu:

Aspek fisik yaitu analisis terhadap aspek fisik ekologi dan aspek fisik kesesuaian pemanfaatan ruang fungsi-fungsi di pelabuhan terhadap Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok.

Aspek sosial yaitu analisis terhadap kondisi sosial (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) para pekerja di kawasan pelabuhan, dan kondisi keamanan pelabuhan dalam penilaian standar internasional serta dampak sosial ekonomi kegiatan kepelabuhan terhadap masyarakat kawasan penyangga.

Aspek ekonomi yaitu analisis terhadap tingkat pertumbuhan arus barang yang melalui Pelabuhan Tanjung Priok dan kapasitas ruang Pelabuhan Tanjung Priok untuk menampung pertumbuhan arus barang tersebut. Aspek kelembagaan yaitu analisis terhadap prosedur dan kelembagaan

dalam penyusunan dan pengesahan Rencana Induk Pelabuhan, penyusunan dan penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan pembangunan fisik dan pengendalian lingkungan di dalam kawasan pelabuhan.

2) Analisis lintas sektor yang menghasilkan rumusan penulis tentang standar

ecoport di Indonesia, dan kesesuaian Pelabuhan Tanjung Priok terhadap

standar ecoport tersebut (Indeks Ecoport). Peraturan perundang-undangan terkait di Indonesia dan kondisi pelabuhan berwawasan lingkungan (ecoport) di negara-negara lain digunakan sebagai acuan dan referensi untuk perumusan standar ecoport di Indonesia dan yang layak diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok.

3) Analisis strategi kebijakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok 2030 mencapai standar ecoport dalam rangka pengelolaan pesisir Teluk Jakarta secara terpadu.

Analisis kebijakan pengelolaan lingkungan pesisir Teluk Jakarta. Analisis terhadap Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok jangka

panjang (tahun 2030) dan RTRW DKI Jakarta 2030 di bagian kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dan kawasan penyangga pelabuhan.

Studi Rencana Detail Tata Ruang Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok yang meliputi rencana-rencana :

o Rencana Zoning Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok. o Rencana Tata Ruang Lokasi Pengembangan Pelabuhan Baru. o Rencana Kebijakan dan Tahapan Pengembangan Pelabuhan

Tanjung Priok terpadu dengan Pengelolaan Pesisir Teluk Jakarta. Perencanaan Tata Ruang, Struktur Ruang dan Zona-Zona di dalam pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok didasarkan atas standar perencanaan kawasan dan kota, pedoman teknis pelabuhan berwawasan lingkungan (ecoport), pedoman perencanaan tata ruang reklamasi pantai dan standar-standar lingkungan yang berlaku serta rumusan standar ecoport untuk Pelabuhan Tanjung Priok sesuai hasil analisis dan rumusan dari hasil penelitian studi.