BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Studi tentang gejala dinamika interaksi antara Otoritas Tradisional Minangkabau dalam Birokrasi Pemerintahan ketika melakukan perencanaan dan penganggaran APBD sektor pertanian-pedesaan dapat dimulai dari tinjauan literatur mengenai konsep-konsep utama dalam studi ini, seperti konsep birokrasi, otoritas tradisional dan birokrasi patrimonial, Otoritas Tradisional Minangkabau, kontestasi elite dan Penganggaran APBD. Tinjauan ini berguna sebagai landasan teoritis dalam perumusan hipotesis pengarah dan kerangka pemikiran mengenai kontestasi elite Birokrasi Pemerintahan dengan Otoritas Tradisional Minangkabau dalam Birokrasi Pemerintahan, terutama dalam ranah perencanaan dan penganggaran APBD di Kab. Agam.

2.1. Birokrasi Legal-Rasional

Secara literal, istilah birokrasi mulai diperkenalkan oleh Baron de Grimm dan Vincent de Gournay semasa Revolusi Perancis (1760an). Konsep tersebut berasal dari asal kata “bureau” yang artinya meja tulis dimana para pejabat bekerja dibelakangnya pada saat itu. Pasca revolusi Perancis, istilah yang diperkenalkan kedua filosof Perancis tersebut mengalamai transliterasi, sehingga muncul varian kata bureucatie di Perancis, burocratie di Jerman, burocrazia di Italia dan bureaucracy di Inggris (Albrow 1989).

Istilah birokrasi, memiliki makna pejoratif sebagai organisasi yang rumit, gagal menempatkan tanggung jawab secara jelas, terlalu banyak pegawai, operasionalnya lamban, memiliki peraturan dan rutinitas yang kaku (Watson 1945). Weber tidak setuju dengan kesimpulan tersebut, menurutnya dalam level makro, apabila birokrasi dibawah supremasi hukum justru memberikan pemecahan terbaik terhadap makna pejoratif tersebut (Bendix 1972). Dalam organisasi birokrasi, tindakan sosial dirubah ke dalam tindakan terorganisir yang rasional (Weber dalam Humel 1982). Hal ini disebabkan, birokrasi adalah sebuah organisasi sosial yang (1) terdiri dari susunan birokrat yang terikat dengan peraturan dalam melaksanakan fungsinya, (2) terdapat pembagian kerja yang terspesialisasi, (3) di dalamnya jabatan disusun secara berjenjang, (4) penguasaan

keterampilan teknis (legitimasi diberikan karena penguasaan pengetahuan dan penguasaan teknis), (5) sarana produksi dan administratif tidak dapat (dimanfaatkan) dimiliki secara pribadi oleh birokrat (6), sumberdaya organisasi harus bebas dari siapapun (monopoli pejabat, pemimpin, penguasa), (7) tindakan, keputusan dan peraturan harus dirumuskan dan tertulis (Weber 1978).

Agar ketujuh prasyarat birokrasi tersebut dapat berjalan, anggota yang terlibat dalam birokrasi (birokrat) harus menerima pola-pola dominasi, baik oleh mereka yang mendomisi maupun oleh mereka yang tunduk pada dominasi (Morrison 1995). Pola-pola dominasi tersebut mencerminkan strukur otoritas, tetapi bukan kekuasaan. Weber mengidentifikasikan tiga tipe dominasi yakni, otoritas tradisional, kharismatik dan otoritas legal rasional.

1) Tipe otoritas tradisional, didasarkan pada kepercayaan yang mapan terhadap kesucian tradisi zaman dahulu yang kemudian dipertahankan dan diturunkan dari generasi ke generasi. Kepercayaan yang telah mapan ini yang dipakai sebagai dasar memberi legitimasi kepada status pemegang otoritas. Alasan orang patuh serta taat pada pemegang otoritas berdasarkan prilaku yang diambil begitu saja (taken for granted). Alasannya, karena sejak dahulu juga seperti itu, atau karena mereka yang memegang otoritas tersebut telah dipilih berdasarkan peraturan yang harus dihormati sepanjang waktu. Hubungan antara pemimpin yang memegang otoritas dengan bawahannya merupakan hubungan pribadi. Ada kesetiaan pribadi untuk patuh dan taat pada pemimpin tersebut dan sebaliknya pemimpin berkewajiban secara moral untuk memperhatikan kebutuhan dari mereka yang dipimpin.

2) Tipe otoritas karismatik diyakini bahwa pemimpin, sebagai pemegang otoritas, memperoleh rahmat dari Tuhan. Sehingga dasar kepemimpinan mereka adalah kepercayaan bahwa si pemimpin memiliki hubungan khusus dengan yang Ilahi dan bahkan mewujudkan karakteristik Ilahiah tersebut pada dirinya. Kepatuhan para pengikut kepada pemimpin karismatik lebih dikarenakan identifikasi diri secara emosional dan komitmen terhadap nilai-nilai yang diajarkannya.

3) Otoritas Legal-Rasional adalah otoritas yang didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal.

Dari ketiga otoritas tersebut di atas, menurut Weber, hanya otoritas legal-rasional yang dapat berkembang dalam masyarakat Barat modern dan hanya dalam sistem otoritas legal-rasional itulah birokrasi dapat berkembang optimal. Masyarakat lain di dunia yang tetap di dominasi oleh sistem otoritas tradisional dan kharismatik umumnya merintangi perkembangan otoritas legal-rasional ini. Meskipun demikian, Weber memprediksikan bahwa masyarakat lainnya, non Barat, cenderung akan berkembang menuju sistem otoritas legal-rasional (dalam Ritzer dan Goodman 2005).

Pengertian birokrasi Weber seperti tersebut di atas, dalam penelitian ilmu Sosiologi, dapat digunakan untuk tiga tujuan, pertama, sebagai penanda sejarah birokrasi modern, dimana menjadi indikator perubahan sosial. Kedua, sebagai sindroma perubahan sosial, serta ketiga, sebagai masalah spesifik birokrasi dalam negara-negara modern (Bendix 1972), Terkait tujuan ketiga, Weber secara eksplisit, telah menjelaskan kemungkinan menjadi masalahnya birokrasi sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya (dalam Beentham 1996). Ini tercermin ketika Weber memperhitungkan tiga elemen pokok dalam konsep birokrasinya, yakni pertama, birokrasi dianggap sebagai instrument teknis (technical instrument). Kedua, birokrasi dipandang sebagai kekuatan independen dalam masyarakat. Dengan catatan birokrasi mempunyai kecenderungan melekat penerapan fungsi sebagai instrument teknis tersebut. Ketiga, Jika para birokrat tidak mampu memisahkan kepentingannya dari kepentingan dimana mereka menjadi bagian dari mereka (kepentinga-kepentingan khusus), maka birokrasi akan berjalan tidak sebagaimana mestinya (out of function). Elemen kedua dan ketiga, dari birokrasi Weberian tersebut, mengandung pandangan Weber mengenai peranan kepentingan khusus seperti otoritas tradisional dalam Birokrasi. Terdapat faktor politik yang bisa mempengaruhi tipe ideal birokrasi, sehingga mendegradasi birokrasi Weberian.

2.2. Otoritas Tradisional dan Birokrasi Patrimonial

Max Weber (1978) menjelaskan patrimonialisme sebagai salah satu bentuk dominasi dari otoritas tradisional. Pijakan dasarnya adalah pemahaman patrimonial dapat ditelusuri pada penjabarannya mengenai Otoritas Tradisional. Bagi Weber, sebuah otoritas akan disebut tradisional jika ada legitimasi yang bersumber dari kekuasaan dan peraturan yang sudah sangat tua dan suci. Para pemimpin dipilih menurut peraturan tradisional dan dipatuhi berdasarkan status tradisional mereka (Eigenwurde). Tipe pengaturan ini, berdasarkan loyalitas personal yang dihasilkan dari pelajaran-pelajaran yang di tanamkan semenjak kecil (commons upbringing). Penggunaan otoritas dilekatkan pada pemimpin secara individual, dimana para pembantu pemimpin tersebut bukanlah seseorang yang digaji, sebagaimana pegawai dalam konteks birokrasi modern. Ia hanya sebagai seorang asisten pribadi (personal retainer) yang loyal dengan tuannya. Kemampuan dan hak untuk memerintah diwariskan melalui keturunan dan itu tidak berubah, juga tidak memfasilitasi perubahan sosial. Kecenderungan tidak rasional dan tidak konsisten, serta melanggengkan status quo. Penciptaan hukum baru yang berlawanan dengan norma-norma tradisional dianggap tidak mungkinkan. Otoritas tradisional biasanya diwujudkan dalam feodalisme. Dalam struktur murni patriarkal, "hamba secara pribadi tergantung pada tuan" (Tuan-Budak), sedangkan pada sistem feodalisme, para pelayan bukan budak penguasa tetapi laki-laki independen, namun dalam Patriakal dan feodalisme tersebut, sistem kekuasaan tidak berubah atau berevolusi.

Patrimonialisme, awalnya itu berpusat pada struktur keluarga, khususnya pada otoritas ayah dalam keluarga, dengan demikian bersifat patriarki (Weber 1978), kemudian bentuk pemerintahan serupa menjadi proyeksi dari patriarki kepada seperangkat hubungan sosial yang lebih luas. Ada dua bentuk patrimonialisme dalam analisis Weber, yakni pertama, bentuk patrimonialisme dicirikan oleh struktur atas-bawah, contohnya relasi sosial kaisar atau sultan dengan kasim atau pelayannya. Kedua, bentuk lain dari patrimonialisme adalah Feodalisme Eropa Barat, seperti terdiri dari aristokrasi ksatria. Bentuk feodal patrimonialisme akhirnya berkembang menjadi monarki konstitusional. Argumen Weber adalah bahwa seiring dengan berkembangnya modernitas, bentuk-bentuk

patrimonial tradisional birokrasi pemerintahan akhirnya akan berubah menuju rasionalisme birokrasi kapitalis modern sebagai prinsip utama Birokrasi Pemerintahan.

2.3. Birokrasi Patrimonial di Indonesia

Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki akar sejarah patrimonialisme yang cukup kuat, yang oleh David Brown disebut sebagai “neo-patrimonialisme (Brown 1994). Kekuasaan neo-patimonialisme memiliki karakteristik bahwa ikatan personal antara pimpinan dan bawahan atau lembaga yang dipimpin, bukanlah merupakan ikatan struktural-organisasional, tetapi lebih pada bekerja atas dasar kesetiaan personal para anggota organisasi. Akibatnya, kinerja seorang pegawai di sebuah lembaga sangat ditentukan oleh figur-figur pimpinannya, bukan atas dasar kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai staf.

Sistem relasi kekuasaan memiliki pola relasi patron-client, di mana seorang pemimpin diperlakukan sebagai patron, pelindung atau penjamin kenyamanan hidup bagi anggota masyarakat yang dipimpinnya. Sementara itu, masyarakat menempati peran sebagai client, di mana kesejahteraan dan kemalangan berada di tangan sang pemimpin atau patron. Pola relasi semacam ini pada umumnya berkembang subur di sejumlah negara yang memiliki sejarah kerajaan yang kuat, seperti Indonesia. Di zaman kerajaan, seorang raja diperlakukan sebagai pihak yang dilayani oleh rakyatnya. Raja juga menjadi pusat dari seluruh rangkaian kekuasaan yang berhak menikmati kesejahteraan akibat dari kekuasaan yang digenggamnya itu.

Perbedaan patrimonialisme dengan neo-patrimonialisme adalah jika patrimonialisme dicirikan oleh keterpisahan antara raja (pemimpin) dari masyarakatnya dalam hal menikmati kesejahteraan dan keamanan sosial, maka dalam masyarakat neo-patrimonialisme seorang pemimpin dan yang dipimpin bersama-sama menikmati kesejahteraan dalam sebuah kekuasaan. Hal ini terjadi karena mobilisasi masyarakat menentukan pola relasi di antara keduanya, di mana dalam masyarakat neo-patrimonial terdapat motif simbiosis mutualisma antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Seorang pemimpin menyediakan kesejahteraan, sementara rakyat yang dipimpin menyediakan loyalitas kepada pemimpinnya. Begitu seorang pemimpin tidak mampu lagi menjamin

kesejahteraan kepada rakyatnya, maka yang pihak kedua (rakyat) memutus loyalitas politiknya kepada sang pemimpin. Sebaliknya, begitu rakyatnya tidak lagi memberikan loyalitas kepada pemimpinnya, maka sang pemimpin memutus mata rantai kesejahteraan kepada mereka yang tidak loyal.

Menurut Webber (2006), budaya politik di Indonesia lebih mengarah pada nilai-nilai patrimonial. Oleh karenanya, jenis sistem politik dan demokrasi yang berkembang adalah sistem politik dan demokrasi patrimonial. Sistem politik jenis ini mengandaikan kondisi di mana para pemegang kebijakan mengeksploitasi posisi mereka hanya untuk tujuan-tujuan dan kepentingan pribadi, bukan kepentingan universal. Terdapat beberapa pendekatan teoritis berbeda yang bisa digunakan untuk menganalisa bagaimana politik dan birokrasi patrimonial berjalan, pertama, pendekatan State Qua State (Anderson, 1983) . Pendekatan ini lebih menekankan pada pihak negara, dimana kebijakan yang dihasilkan merupakan represenntasi kepentingan negara daripada untuk kepentingan rakyat. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kepentingan rezim ini digambarkan terpisah dari kepentingan rakyat dan tidak juga bertanggungjawab kepada rakyat. Umumnya kebijakan yang diambil merupakan refleksi dari kepentingan negara.

Pendekatan lain adalah pendekatan negara birokratik dan patrimonial. Negara birokratik dipahami sebagai negara dimana para elite birokrat dalam menentukan kebijakan tidak dibatasi oleh kepentingan rakyatnya. Karakteristik utama dari Negara birokratik adalah patrimonial, dimana penguasa bergantung pada kelompok elit untuk mempertahankan posisinya. Jackson (1978) adalah analis pertama yang mengintepretasikan politik Orde Baru dari perspektif ini. Ia menggambarkan politik Indonesia, ketika membuat kebijakan, secara eksklusif hanya dimiliki oleh birokrasi dan militer. Rakyat hanya berpartisipasi pada penerapan kebijakan dalam level yang rendah. Menurut Jackson, rezim Soeharto telah berhasil mengembangkan birokrasi pemerintahan patrimonialisme seperti pada masyarakat Jawa kuno.

Birokrasi-Otoritarianisme, dapat diangkat menjadi salah satu pendekatan dalam memahami birokrasi pemerintahan di Indonesia. Perspektif teoritis ini dibangun berdasarkan argumen King (1982) yang memahami politik Indonesia sebagai rezim birokrasi-otoritarianisme. Konsep tersebut dipegaruhi oleh studi

O`Donnel (1973) mengenai pengalaman sejumlah negara Amerika Latin era 1960-an hingga 1970-an, ditandai dengan terjadinya pergantian dominasi politis kepada militer yang mengakibatkan runtuhnya demokrasi. Munculnya birokrasi otoritarianisme adalah ekses dari kelompok bisnis besar (konglomerat nasional dan multinasional) yang secara tidak langsung mendominasi kebijakan dalam negara.

Lebih lanjut menurut O’Donnel (1973), terdapat lima karakteristik ciri birokrasi otoritarianisme, pertama, birokrat terdiri dari koalisi Militer, teknokrat sipil dan kapitalis konglomerasi. Kedua, mengutamakan pendekatan keamanan melalui kekerasan Negara dalam mengamankan kebijakan ekonomi. Ketiga, mengontrol lembaga dan aktivitas politik. Keempat, sistem ekonomi bersifat oligopoli, cenderung mengutamakan akumlasi modal. Kelima, depolitisasi dan menekan isu politik.

Penjelasan yang cukup relevan dengan gejala politik era Orde Baru tersebut, menyebabkan King (1982) kemudian mencuplik hasil studi O’Donnel dalam kajiannya mengenai birokrasi otoritarianisme di Indonesia. Beliau kemudian mengajukan hubungan kausalitas antara transformasi politik, yang bertujuan mencapai Negara maju, dengan bertumpu pada pertumbuhan kapitalisme dan industrialisasi di era Orde Baru.

Menurut King, munculnya pemerintahan korporatisme di Indonesia, berawal dari peran Negara yang sangat dominan dan otonom dalam menentukan arah pembangunan dan mendistribusikan kekuasaan. Negara membutuhkan penggerak roda ekonomi dengan dasar teori ekonomi “menetes kebawah” (trickle down effect). Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah pertumbuhan akan berpengaruh pada kemakmuran sebuah Negara, dan pertumbuhan itu bertumpu pada sekelompok pelaku ekonomi (kapitalis) yang kemudian menjadi konglomerasi, yang kemudian menyediakan pekerjaan bagi rakyat dan sumber dana bagi Negara. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, birokrasi otoritarianisme dibutuhkan.

Teori lainnya dalam memahami birokrasi pemerintahan di Indonesia, sepeti yang dikemukakan oleh Robinson (1986). Menurutnya, birokrasi pemerintahan Orde Baru era 1970-an hingga 1980-an mengambil bentuk birokrasi

patrimonial. Birokrasi ini, laksana lembaga perkawulaan, di mana patront adalah tuan, majikan atau juragan, dan client adalah abdi. Hubungan antara tuan-abdi bersifat ikatan pribadi, dianggap mengikat seluruh hidup dan berlangsung seumur hidup, dengan loyalitas primordial sebagai dasar pertalian hubungan. Pengorganisasian birokrasi ke dalam struktur patron-klien, merupakan mekanisme untuk mencapai akses berburu rente (khususnya, ekonomi).

Birokrasi patrimonial ini kemudian melahirkan Kaum kapitalis di Indonesia hingga kini. Kelompok kapitalis ini merupakan birokrat pemerintahan dan yang terkait hubungan dengan birokrat, seperti para perwira militer, keluarga, sanak dan teman mereka, serta para pedagang Cina yang memiliki hubungan kolegial. Kelahiran birokrat, berikut kolega, anak saudara, adalah sebagai berasal dari penguasaan dan monopoli, kontrak serta konsesi dalam proyek-proyek pembangunan Orde Baru. Dari sini mereka berkembang menjadi Kaum kapitalis, hingga saat ini terkenal.

2.4. Otoritas Tradisional Minangkabau

Manan (1995), mengadaptasi pandangan Weber mengenai otoritas tradisional tersebut, ketika mengkaji masyarakat Minangkabau. Menurutnya, Otoritas Tradisional Minangkabau merupakan unit teritorial tertua yang bersifat otonom yang secara berkesinambungan terus dipelihara. Otoritas Tradisional Minangkabau memiliki tiga karakteristik yang membedakannya dengan pandangan Weber (1978), yakni, pertama, Nagari-Nagari mirip negara-negara mini yang satu sama lainnya otonom. Nagari-Nagari ini menunjukkan keberadaannya hingga kini, tanpa terpengaruh dengan adanya pergantian kepemimpinan. Kawula Nagari tidak dilihat sebagai saudara, tetapi sebagai bagian dari warga yang dipimpin oleh pejabat resmi, para spesialis, dan dewan-dewan. Dewan Nagari memiliki kekuasaan tertinggi dalam memutuskan kebijakan yang dibutuhkan untuk kepentingan Nagari, dipilih dan memiliki masa kepemimpinan yang terbatas.1 Para pemimpin tersebut memilki deskripsi tugas yang telah

1 Beberapa sumber informan tokoh adat menyebutkan dulunya, semasa mereka kecil di Kampung, anak-anak dalam setiap ke luarga Paruik telah dipilih salah satu mamaknya untuk menduduki jabatan mamak rumah (Tungganai) kelak. Pemilihan didasarkan pada observasi bertahun-tahun terhadap anak-anak dalam Paruik, mana yang memiliki bakat pemimpin dan mempunyai kecenderungan membela Paruiknya. Setelah terpilih, biasanya calon pemimpin (ninik-mamak) ini

ditentukan secara jelas. Selain memiliki kekuasaan yang terbatas, jika dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya, pemimpin dapat diganti.

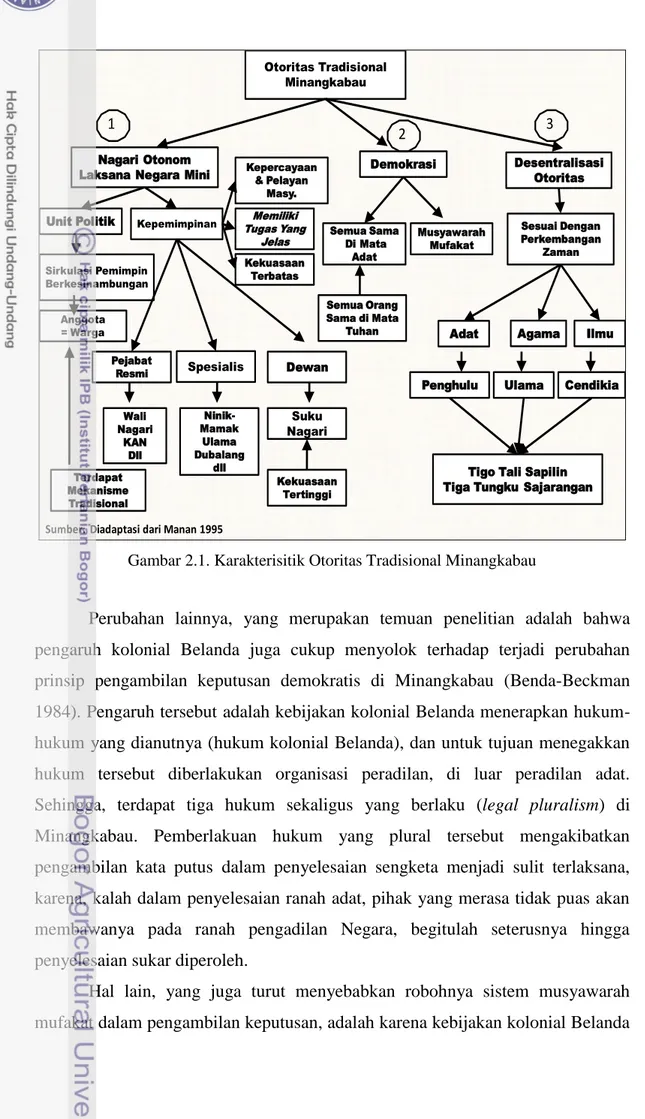

Kedua, pengambilan keputusan, baik dalam sengketa maupun di luar sengketa, dilakukan melalui musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Ini merupakan salah satu ciri demokrasi Minangkabau. Ketiga, otoritas di dalam Nagari terpilah-pilah dalam beragam kepemimpinan, seperti Mamak Kaum, Mamak Rumah, Wali Nagari, Datuk Suku, Tigo Tungku Sajarangan, Tigo Tali Sapilin. Oleh karenanya, otoritas yang terdistribusi di dalam Nagari memiliki kekuasaan terbatas. Lebih lanjut lihat gambar 2.1. Karakteristik Otoritas Tradisional Minangkabau.

Pendapat Manan (1995) mengenai karakteristik Otoritas Tradisional Minangkabau, harus diterima secara kritis, terutama karakteristik kedua berlakunya demokrasi. Hal ini dianggap perlu karena telah ada penelitian yang dilakukan oleh Benda-Beckman (1984) yang menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip pengambilan keputusan melalui musyawarah menuju mufakat, secara “berjenjang naik-bertangga turun” untuk mencari kebenaran, baik dalam situasi sengketa maupun tidak dalam sengketa, telah goyah. Goyahnya tangga menuju mufakat itu disebabkan oleh masuknya anasir-anasir dari luar yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dalam adat Minangkabau. Perubahan tersebut seperti masuknya Islam ke Minangkabau (Abdullah 1966; Kato 1982; Dobbins 2008), yang kemudian mempengaruhi hukum Adat Minangkabau seperti perkawinan, perceraian, hibah, wasiat dan wakaf.

mendapat asuhan langsung secara khusus dari mamak tersebut. Mendapat perlakukan khusus, dan tidak diperkenankan merantau baik untuk alasan ekonomi atau pendidikan. Namun, kini di Tabek panjang mekanisme ini tidak terjadi lagi.

Otoritas Tradisional Minangkabau

Nagari Otonom

Laksana Negara Mini Demokrasi DesentralisasiOtoritas

Unit Politik Kepemimpinan

Kepercayaan & Pelayan Masy. Memiliki Tugas Yang Jelas Kekuasaan Terbatas Sirkulasi Pemimpin Berkesinambungan Pejabat

Resmi Spesialis Dewan

Terdapat Mekanisme Tradisional Wali Nagari KAN Dll Ninik-Mamak Ulama Dubalang dll Suku Nagari Kekuasaan Tertinggi Semua Sama Di Mata Adat Musyawarah Mufakat Sesuai Dengan Perkembangan Zaman

Adat Agama Ilmu

Tigo Tali Sapilin Tiga Tungku Sajarangan

Ulama Penghulu Cendikia Semua Orang Sama di Mata Tuhan Anggota = Warga 1 2 3

Sumber: Diadaptasi dari Manan 1995

Gambar 2.1. Karakterisitik Otoritas Tradisional Minangkabau

Perubahan lainnya, yang merupakan temuan penelitian adalah bahwa pengaruh kolonial Belanda juga cukup menyolok terhadap terjadi perubahan prinsip pengambilan keputusan demokratis di Minangkabau (Benda-Beckman 1984). Pengaruh tersebut adalah kebijakan kolonial Belanda menerapkan hukum-hukum yang dianutnya (hukum-hukum kolonial Belanda), dan untuk tujuan menegakkan hukum tersebut diberlakukan organisasi peradilan, di luar peradilan adat. Sehingga, terdapat tiga hukum sekaligus yang berlaku (legal pluralism) di Minangkabau. Pemberlakuan hukum yang plural tersebut mengakibatkan pengambilan kata putus dalam penyelesaian sengketa menjadi sulit terlaksana, karena, kalah dalam penyelesaian ranah adat, pihak yang merasa tidak puas akan membawanya pada ranah pengadilan Negara, begitulah seterusnya hingga penyelesaian sukar diperoleh.

Hal lain, yang juga turut menyebabkan robohnya sistem musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, adalah karena kebijakan kolonial Belanda

yang menghentikan tradisi “gadang manyimpang”2 pada kelompok genealogis matrilineal pada tingkat Suku. Sehingga, kelompok genealogis matirilineal pada tingkat Suku hingga ke bawah menjadi “tambun” (banyak jumlah anggotanya) dan pengambilan kata putus pada musyawarah menjadi sulit dilakukan karena terlalu banyak orang yang harus diminta pendapat dan persetujuannya.

Pendapat Keebet tersebut, khususnya mengenai robohnya musyawarah menuju mufakat sebagai ciri demokrasi di Minangkabau, mendapat kritik tajam dari ilmuwan sesudahnya. Temuan dan kesimpulan Keebet ini masih sulit di generalisasi, sebab hakikatnya Nagari laksana Negara-Negara mini. Sehingga adat hanya berlaku dalam Nagari (Adat Salingka Nagari), setiap fenomena dan gejala yang kita temukan dalam sebuah Nagari, akan berbeda hakikatnya dalam Nagari lain. Di dalam Nagari, semua unit sosial terpilah-pilah, sebagaimana menurut simpulan Hadler (2010) , dengan kutipan;

Minangkabau adalah suatu contoh sempurna dari apa yang disebut Heterarki, yakni suatu masyarakat atau sistem politik yang didasarkan bukan pada hierarki tapi pada pluralisme dan multiplisitas bentuk-bentuk politik yang lebih kecil dan berulang-ulang, dengan Nagari dan Kampung sebagai politas-politas inti. Pejabat-pejabat adat dan keagamaan yang banyak dan tampaknya mubazir, serta konsep adat yang berubah-ubah dan bersifat lokal, persis itulah yang orang temukan di Minangkabau.

Oleh karenanya, apa yang ditemukan oleh Benda-Beckman (1984) di Canduang Koto Laweh (CKL), belum tentu relevan pada Nagari lainnya. Pelly (1994) turut mengkritisi studi tersebut, bahwa di dalam adat Minangkabau perubahan adalah suatu yang niscaya, mereka tidak anti perubahan. Namun, perubahan dilakukan untuk mempertahankan eksistensi adatnya, atau yang baru di adaptasi dalam rangka untuk mempertahankan yang lama.

Jika demokrasi adalah bagian dari adat, maka adat Minangkabau memiliki tingkat resistensi yang tinggi (Hadler 2010). Hal ini terlihat dari peristiwa perang Paderi yang ingin mengganti Adat Minangkabau dengan agama Islam sebagai

2

cara kerjanya mirip pembelahan sel. Dimana pada Suku-Suku yang telah membesar, di dalam Nagari, kemudian memecah kelompoknya kedalam sub-sub kelompok baru. Baik melalui pergi merantau mencari lahan baru, maupun memecah diri dengan membentuk (memberi nama baru) pada wilayah tempat tinggal mereka, yang kemudian menjadi cikal bakal nama Suku baru.

dasar hukum dan acuan bertindak, namun mendapat pertentangan. Sehingga, tindak kekerasan komunal dalam bentuk perang saudara tidak terhindarkan dan terjadi. Gejala ini menunjukkan, agama saja ditolak untuk menggantikan secara utuh Adat, apalagi Birokrasi Pemerintahan. Kini, walaupun secara fisik telah berakhir perang Paderi, namun dalam kehidupan sehari-hari terus berinteraksi dinamis, tanpa saling meniadakan di antara satu dengan yang lain.

Secara empiris, kesimpulan Hadler ini mendapatkan relevansinya ketika pada tahun 2010 dan 2011, kelompok Gebu Minang berkeinginan untuk mengadakan Kongres Kebudayaan Minangkabau. Kongres ini bertujuan untuk menggagas dan menghidupkan kembali Adat Bersendi Syarak-Syarak Bersendikan Kitabullah (ABS-SBK) agar diberlakukan kembali pada seluruh Nagari di Sumatera Barat. Pelaksanaan ABS-SBK ini mengambil landasan Al-Qur’an dan Hadist, sebagai dasarnya.3

Artinya, perilaku, individu maupun kelompok dalam Nagari mengacu pada kedua Kitab pegangan umat Muslim tersebut. Konsekuensinya, jika dipraktikkan, akan merubah sendi-sendi adat mulai dari penguasaan tanah, pola pewarisan, sistem pagang gadai, pengelolaan tanah serta penarikan garis keturunan. Bahkan, bentuk kekeluargaan akan tergerus oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadist, dan ini ditentang oleh Kaum adat. Sehingga, rencana kongres tersebut mendapat tanggapan pro dan kontra, layaknya pada zaman Paderi.4

Diskursus kongres Kebudayaan Minangkabau mencerminkan, pertama, bahwa, dua kelompok tersebut (Kaum adat dan Kaum agama) ternyata masih hidup di dalam Nagari-Nagari, dan menjadi bagian dari adat Minangkabau. Kedua, upaya-upaya menjaga keberlangsungan adat Minangkabau terus diupayakan oleh masyarakatnya.

Batasan konsepsi Weber dan Manan, tentang Otoritas Tradisional, mengandaikan satu ciri pokok mengenai Otoritas Tradisional Minangkabau, yakni para pemimpin dipilih dan dilegitimasi menurut peraturan-peraturan tradisional yang keberadaannya terus terjaga. Sehingga pemimpin dilegitimasi, dipatuhi

3kerangka acuan kongres dapat di unduh di sini

http://grelovejogja.files.wordpress.com/2010/03/tor-kongres-kebudayaan-minangkabau-final.pdf

4 Mengenai “panasnya” diskursus dan pro serta kontra tentang Kongres Budaya Minangkabau dapat di searching dan browsing di Internet dengan kalimat pencari Kongres Kebudayaan Minangabau.

berdasarkan status tradisional mereka. Otoritas tersebut berada dalam Nagari-Nagari, yang memiliki otonomi atau laksana negara-negara mini. Di dalam Nagari kepemimpinan terdesentralisasi pada “tigo sapilin” (ninik-mamak, Alim Ulama dan Cendikia). Pemimpin dipilih secara demokratis, dapat dituahi dan dicilakoi, oleh karenanya, dapat pula diberhentikan dari kedudukannya.

2.4.1. Nagari

Nagari adalah suatu kawasan teritorial yang biasanyanya, minimal terdiri dari empat Suku.5 Nagari merupakan masyarakat adat yang otonom, memiliki pemerintahan dan adat sendiri6 yang mengatur tata kelakuan anggota masyarakatnya. Tumbuhnya sebuah Nagari adalah hasil dari proses, dari taratak menjadi Dusun, dari Dusun menjadi Koto, setelah Koto menjadi Nagari.

Nagari, diperintah oleh Walinagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang anggotanya terdiri dari Penghulu Suku dan Kepala Kaum (Manan 1995). Ia merupakan sebuah kesatuan administratif yang mempunyai struktur politik (distribusi kekuasaan) dan sistem hukum serta peradilannya sendiri (Kato 1989). Bentuk pemerintahan, struktur politik dan hukumnya sangat dipengaruhi dua kelarasan yang terdapat dalam adat Minangkabau tradisional. Kedua kelarasan tersebut adalah, kelarasan Koto-Piliang, yang menganut paham Dt.Katumanggungan dan laras Bodi-Caniago yang menganut paham Dt.Perpatih nan Sabatang. Kedua datuk mitologi tersebut dipercaya yang menyusun adat Minangkabau tradisional (Syarifuddin 1984).

Laras Koto-Piliang, yang menganut paham Dt.Katumanggungan, bersifat otokratis. Menurut laras ini, Nagari diperintah oleh seorang Penghulu yang bertindak sebagai penguasa tunggal dimana lazim disebut sebagai Penghulu Pucuk. Dalam menjalankan tertib administrasi pemerintahannya, Penghulu Pucuk dibantu oleh Penghulu Empat Suku. Kedudukan dan pangkat Penghulu tersebut tidak sama.

5 Menurut adat, persyaratan sebuah Nagari: Ada balai serta Mejid, mempunyai Suku dan teritorial yang jelas, ada korong dan Kampungnya, ada pula huma dan ladang, ada jalan utama (jalan raya) dan ada pula tepian mandi, ada sawah dan ladang, ada halaman dan lapangan, dan adapula tempat pemakaman.

6 pemerintahan dan adat dalam satu Nagari berbeda dengan Nagari yang lain, seperti adat menyebutkan Adat selingkar Nagari.

Ketidaksamaan kedudukan dan pangkat Penghulu tersebut, terlihat pula pada posisi duduk Penghulu dalam balai adat (rumah adat tempat rapatnya para Penghulu), dimana terlihat bertingkat pula. Dalam berkomunikasi dengan rakyatnya, Penghulu dan Penghulu yang Empat Suku, dibantu oleh pembantu yang disebut sebagai Andiko.

Alur Komunikasi politik Laras Koto-Piliang ini, menganut prinsip berjenjang naik, bertangga turun (bersifat hirarkis). Untuk memahami alur komunikasi ini, marilah kita contohkan dengan mengambil di klasifikasi dikemukakan oleh Kato (1982) bahwa Nagari, terdiri dari Paruik dipimpin oleh Tungganai, Payung dipimpin oleh Penghulu, Suku yang dipimpin oleh Penghulu Suku dan Nagari dipimpin oleh Penghulu Pucuk. Jika pertikaian (apapun bentuknya) dalam masyarakat Nagari, maka lapis pertama yang menyelesaikan adalah Tungganai (mamak rumah). Jika Tungganai, oleh karena satu dan lain hal, tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut. Maka, pertikaian tersebut akan diselesaikan pada level Penghulu (payung). Jika Penghulu sebagai pemimpin payung tidak mampu menyelesaikan, maka akan diambil alih oleh Penghulu Suku. Ketidak mampuan para Penghulu Suku meyelesaikan pertikaian akan membawa serta Penghulu Pucuk. Kata putus (penyelesaian pertikaian) akhir ada ditangan Penghulu Pucuk ini, dan rakyat seluruh Nagari harus mematuhi dan menuruti apapun yang diputuskan olehnya.

Laras Bodi-Caniago, yang menganut adat Dt. Perpatih Nan Sabatang, lebih bersifat demokratis. Menurut laras ini, sebuah Nagari dipimpin oleh seorang Penghulu bersama dalam satu permusyawaratan, yang terdiri dari Penghulu-Penghulu Suku. Pangkat dan posisi duduk dalam balai ruangan adat para Penghulu relatif sejajar. Ini pula alasan utama, mengapa laras ini menganut azas duduk sama rendah, tegak sama tinggi.

Dalam berkomunikasi dengan rakyatnya, dilakukan secara langsung tanpa perantara, tidak ada posisi andiko disini. Dalam menyelesaikan munculnya sebuah permasalahan pun, diselesaikan melalui kerapatan seluruh Penghulu Suku, yang bertindak sebagai mahkamah tertinggi, dimana putusan yang dihasilkan tidak mungkin dibanding lagi. Implikasi dari perbedaan laras tersebut bukan saja pada perbedaan terhadap komunikasi politik atau arus pengambilan kata putus, namun

juga akan berdampak berbedanya penggantian posisi Penghulu dalam sebuah Kampung, payung maupun Kaum.

Dari gambaran ringkas tentang Nagari ini, hal yang perlu dicatat adalah bahwa semua tanah yang menjadi bagian dari wilayah Nagari adalah milik Nagari, Suku, Kaum yang menjadi warga dalam Nagari, musyawarah dan mufakat merupakan prosedur pengambilan keputusan yang paling utama.

2.4.2. Struktur Sosial Masyarakat Nagari

Struktur sosial masyarakat Nagari diorganisasikan dengan azas sistem kekerabatan matrilineal. Berdasarkan azas tersebut, kelompok kekerabatan yang terdapat dalam Nagari telah dibagi dalam beberapa tingkatan, yang berbeda antara Nagari yang satu dengan yang Nagari lain. Jika disederhanakan secara Antropologis (Manan 1995), maka kelompok kekerabatan yang mendiami Nagari-Nagari terdiri dari Suku, Kaum dan Paruik. Sebuah Suku terdiri dari lebih satu Kaum, sedangkan Kaum terdiri dari beberapa Paruik, dan Paruik biasanya terdiri dari tiga generasi atau lebih yang tinggal dalam satu rumah, serta memiliki harta pusaka bersama. Masing-masing kelompok kekerabatan ini memiliki pemimpinnya sendiri, seperti Suku dipimpin oleh datuk Suku (Penghulu).7 Kaum dipimpin oleh Datuk Kaum8dan Paruik dipimpin oleh Tungganai (mamak rumah). Para pemimpin ini bertugas sebagai manager harta pusaka komunal.

Selain dari ibu kandung (Bundo Kanduang), anggota kelompok kekerabatan tersebut di atas (Suku, Kaum dan Paruik) terdiri dari kemanakan-kemanakan. Adat Minangkabau mengatur beberapa peranan kemanakan ini, yakni pertama, kemanakan di bawah dagu (bertali darah) yang merupakan keturunan langsung dari Kaum yang selanjutnya memiliki hak atas harta pusaka Kaum, baik dalam bentuk matrilineal (tanah, rumah, emas, perhiasan), maupun dalam bentuk non-material (Suku, gelar kebesaran). Kategori lain dari kemanakan ini adalah, “kemanakan bertali adat” dan kemanakan “dibawah lutut” yang keduanya, hubungannya tidak bertali darah. Ada disebabkan prosedur adat, maupun hutang budi.

7 Sebutan dapat berbeda antara satu Nagari yang satu dengan yang lain. 8 Di Nagari lain ada yang menyebutnya dengan Penghulu andiko.

Stratifikasi sosial dalam Nagari, berdasarkan masa lamanya Kaum mendiami sebuah Nagari (Kato, 1982). Mereka yang merupakan turunan dari kelompok pertama yang membuka Nagari mempunyai kedudukan tinggi dalam Nagari. Mereka disebut dengan “Urang Asa” (orang asal). Mereka yang datang kemudian lantas disebut urang datang (orang biasa). Sistem stratifikasi menjadi semakin bervariasi, ketika perubahan kultural dan struktural terjadi, akibat kontak budaya dengan bangsa lain, dalam Nagari. Perubahan tersebut seperti mulai dipandangnya pencapaian pendidikan, kekayaan dan pangkat sebagai dasar stratifikasi sosial di dalam Nagari.

2.4.3. Adat Minangkabau

Dasar pokok falsafah adat Minangkabau adalah, Alam. Falsafah adat ini, tidaklah sulit karena berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam alam nyata. Alam (alam nyata), secara kultural ideasional, mengandung makna yang sangat tinggi. Alam, bukan saja sebagai tempat lahir, tempat hidup, tempat berkembang biak, dan tempat dimana kita mati, namun lebih dari itu alam mengandung makna filosofis sebagai Guru. Pepatah adat Minangkabau mengatakan; alam takambang jadi guru. Oleh karenanya, pepatah, petuah, mamangan adat Minangkabau selalu menggambarkan bentuk, sifat dan kehidupan alam. Sedangkan dasar falsafah susunan masyarakat Minangkabau adalah dari bersama, oleh bersama dan untuk bersama. Azaz kebersamaan tersebut, menjadi landasan susunan masyarakat. Kebersamaan satu Kaum terwujud dalam sistem kekerabatan matrilineal, dimana sepanjang hayat individu adalah anggota dari kekerabatan matrilineal, tidak berubah meski melangsungkan perkawinan atau pergi merantau.

Prinsip utama dalam pengambilan keputusan dalam Nagari, baik ketika sengketa maupun non-sengketa, didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Paruik, hingga Suku. Pemimpin-pemimpin pada masing-masing tingkat kelompok genealogis, dipilih di antara anggota Kaum dan dapat diganti sesuai dengan kebutuhan. Dalam konsepsi adat, pemimpin bukanlah bersifat mutlak.

Terhadap laki-laki, terdapat dua “pesan adat”. Pertama, melakukan mobilitas sosial (merantau), yang berguna sebagai menaikan marwah laki-laki,

sebab belum dapat dikatakan dewasa seorang laki-laki selagi belum merantau. Pesan lainnya juga, menolong pusaka, dengan memperkaya jumlahnya, baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dilakukan dari surplus hasil rantau.

Dalam bidang ekonomi, falsafah adat Minangkabau mengatur bahwa tidak ada kepemilikan individual, semuanya dimilik bersama (komunal), seperti tertuang dalam falsafah susunan masyarakatnya. Seluruh Harta adalah merupakan pusaka, dimana berfungsi sebagai sumber dana, baik dana Kaum maupun dana bersama. Ia merupakan jaminan sosial (social security). Namun, fakta empiris saat ini telah mulai memperlihatkan kepemilikan pribadi di dalam Nagari. Meskipun kepemilikan itu, pada akkhirnya ketika diwariskan akan menjadi milik keluarga.

2.5. Kontestasi Elite

Konsep kontestasi telah menjadi jargon dalam wacana para ahli ilmu sosial dan humaniora jauh sebelum abad pertengahan. Namun sejak abad ke 16 kontestasi kemudian menandakan adanya pertikaian (contention), pertentangan (conflict) dan kontroversi (controversy) (Hart & Hartman 2004). Menurut Pradipto (2007), kontestasi berlangsung dalam konstelasi kekuasaan ketika ada kekuatan yang bekerja seperti saling dukung, berjuang, bersaing dan menghancurkan. Oleh karenanya, konsep kontestasi kekuasaan dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana perdebatan dan perselisihan kekuasaan bekerja dalam proses menyusun anggaran, bahwa didalamnya terjadi persaingan, saling dukung, konflik dan bahkan saling menghancurkan kekuatan. Anggaran di susun dengan jalan perjuangan yang tanpa henti mengubah dan memutar balikkan kekuasaan.9

Sedangkan konsepsi elite, pada kata kedua dalam sub-judul di atas, bermakna sekelompok orang pengambil keputusan, memiliki pengaruh serta berkuasa, yang menentukan arah dari gerak perubahan sosial (Keller 1984; Kartodirjo 1983). Elite adalah kelompok orang yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan, baik mereka berada dalam lingkaran kekuasaan (pendukung) maupun sang penguasa puncak (Varma 1987; Duverger 1987).

9 Tak jarang pemutar balikkan kekuasaan ini terlihat si pemegang kuasa kemudian berakhir menjadi pesakitan atau tersangka tindak pidana.

Konsep elite selalu di padu-padankan dengan kata politik, yakni elite politik. Mengingat hakikat dari prilaku elite tersebut adalah kontestasi untuk menduduki strata yang berkuasa. Pareto dan Mosca membagi masyarakat (stratifikasi sosial) kedalam dua lapisan. Lapisan elite dan lapisan non elite. Lapisan elite sendiri, terbagi dua kelompok, kelompok elite yang memerintah oleh karenanya berkuasa (governing elite) dan kelompok elite yang tidak pemerintah (non-governing elite). Relasi sosial di antara kedua elite (yang berkuasa dengan tidak berkuasa) adalah konflik.10 Pareto mengibaratkan relasi kedua elite tersebut sebagai Singa (elite yang memerintah) dan Srigala (elite yang mengincar kekuasaan). Oleh karenanya, terdapat kontestasi kekuasaan yang abadi terjadi di antara kedua golongan elit politik ini (Duverger 1982; Varma 1987; Bellamy 1987; Hartman 2007).

Dengan pengertian dan karakteristik tersebut di atas, elite yang dimaksud pada studi ini adalah sekelompok orang yang berperan dan berkuasa terhadap ranah perencanaan dan penganggaran APBD, yang merupakan unsur dari Birokrasi Pemerintahan dan Otoritas Tradisional Minangkabau. Sekelompok orang tersebut yang merupakan unsur Otoritas Tradisional Minangkabau seperti, urang nan ampek jinih (Ninik-mamak, alim ulama, cendikia, Pemuda), WaliNagari, Walijorong, BPRN, KAN). Sedang elite dari unsur Birokrasi Pemerintahan seperti Bappeda, TAPD, SKPD, Bupati dan DPRD.

2.5.1. Persaingan Elit Politik dan Sirkulasi Elit Politik

Menurut Pareto dan Mosca (dalam Varma 1987), konflik mendapat bentuk empiris ketika kontestasi para elit terjadi dan membuahkan sirkulasi elit. Hal ini disebabkan elit politik, yang yang berkuasa maupun yang ingin merebut kekuasaan, memiliki dorongan kemanusiaan yang tak dapat di hindarkan untuk meraih kekuasaan. Sedang keberadaan kekuasaan terbatas. Sehingga dinamika perebutan serta perjuangan meraih kekuasaan melahirkan sirkulasi elit politik.

10

Pareto dan Mosca “menohok” Tesis Marx, bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Terdapat dua kelas, yakni Pemilik Modal (Bourjuis) dan buruh (Proletar). Hubungan keduanya adalah konflik (kepentingan) dimana kepentingan (tujuan utama) buruh adalah bagaimana mendapat upah setinggi-tinggi. Kepentingan (tujuan utama) pemilik modal adalah bagaimana mendapat keuntungan sebesar-sebesarnya. Jika kepentingan buruh tercapai, maka salah satu komponen yang menurun adalah keuntungan pemilik modal. Jika kepentingan pemilik modaltercapai, maka salah satu komponen yang harus di tekan adalah upah buruh.

Hal ini sejalan dengan kajian Hadiz (2005) di Indonesia, bahwa dalam kontestasi merebut kekuasaan, pelaku bukanlah para aktor bebas.11 Namun, para aktor adalah representasi dari berbagai lapisan sosial, seperti kelas sosial dan elit, yang memiliki proyek kepentingan materialnya sendiri. Ini artinya, tindakan aktor (elite) disediakan dan sekaligus di batasi oleh konteks struktur sosial tertentu. Oleh karenanya, relasi antar berbagai kekuatan politik berada dalam poros ketegangan (kontradiksi) yang bersifat dialektis. Poros kontradiksi tersebut, di antaranya tercermin dalam kontestasi.

Menurut Nurhasim (2005), Konflik elit politik merujuk pada hubungan antar kekuatan politik (kelompok atau individu) yang memiliki, atau merasa memiliki, sasaran yang tidak sejalan. Sasaran yang tidak sejalan menunjukkan terdapat perbedaan kepentingan, oleh karenanya, kepentingan dapat pula dipergunakan untuk melihat motif di antara elit politik yang saling berkonflik. Beberapa motif tersebut, selain dia ingin berkuasa, mereka juga menginginkan uang, jaringan dan investasi strategis.12

Untuk motif uang, terdapat bukti empiris adanya misalokasi dalam anggaran karena elit politik memiliki kepentingan pribadi dalam penganggaran (Keefer & Khemani 2003; Mauro 1998). Alokasi sumberdaya dalam anggaran mengalami distorsi ketika politisi berperilaku korup. Perilaku korup ini terkait dengan peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi pada proyek-proyek yang akan dibiayai dengan anggaran, yakni pengalokasian akan lebih banyak untuk proyek-proyek yang mudah dikorupsi dan memberikan keuntungan politis bagi politisi. Artinya, korupsi dan aktivitas perburuan rente di pemerintahan berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi pengeluaran pemerintah.

Motif lain, seperti bentuk-bentuk investasi strategis dapat mengambil bentuk beragam. Baik dari segi cultural, ekonomi, politik, jaringan kekuasaan dan sebagainya. Karena kekuasaan sifatnya terbatas, maka kontestasi elit tidak akan terhindarkan. Nuansa-nuansa kontestasi dalam sirkulasi elit, setidaknya menunjukkan tingkat perbedaan kepentingan di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

11 kritik terhadap pendekatan Behavioralisme, bahwa Individu adalah bebas, memiliki kemauan bebas (free will).

Menurut Pareto (1935), sirkulasi elit dapat terjadi dalam beragam bentuk, yakni; pertama, pergantian di antara elit yang memerintah (governing elite). Kedua, pergantian dengan elit yang tidak memerintah. Untuk yang kedua, dapat terjadi dengan cara, pertama, pembauran atau koalisi antara kalangan elit yang memerintah dengan yang tidak memerintah membentuk kelompok elit baru, kemudian berkuasa. Kedua, elit yang tidak memerintah menggantikan elit yang memerintah. Ketiga, pembauran antar elit tidak memerintah dengan lapisan masyarakat mayoritas. Keempat, individu-individu dari kalangan bawah (masyarakat mayoritas) yang membentuk elit baru dan masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.

Berlainan dengan Pareto, menurut Mosca (1939) sirkulasi elit terjadi apabila elit yang memerintah kehilangan kemampuan, pada saat yang sama, kelas lain justru menunjukan kemampuan yang lebih baik. Dengan demikian, terbuka kemungkinan elit yang berkuasa dijatuhkan, atau terjatuh dan digantikan oleh elit politik baru. Berdasarkan dua model sirkulasi elit politik ini, kontestasi atau konflik dapat terjadi di antara elit politik yang berkuasa (kontestasi sesama elit berkuasa) atau antara elit politik yang berkuasa dengan elit yang ingin berkuasa.

2.5.2. Kontestasi Elit politik Kontinuitas Sejarah

Seperti telah dijelaskan terdahulu, menurut Pareto dan Moscha, relasi sosial di antara kedua elit (yang berkuasa dengan tidak berkuasa) adalah konflik, hal ini berlaku pula antara elit yang berkuasa dengan elit yang mengincar kekuasaan. Konflik berlangsung secara terus menerus, relasi kedua kelompok elit dalam poros ketegangan dialektis.

Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kontestasi dan sirkulasi elit politik di Indonesia, hendaknya, didasarkan cara pandang yang mengakui kesejarahan antara masa lalu, masa kini dan masa datang. Sirkulasi berbagai bentuk rezim elite politik pada suatu momen tertentu, tidak dipahami sebagai penggalan waktu yang terpisah dari masa sebelumnya. Meskipun, boleh jadi, sirkulasi elit politik tampak seperti sebuah diskontinuitas sejarah, namun dia tidak dapat dilepaskan dari gerak kontinuitas sejarah secara keseluruhan. Oleh karenanya, perubahan berbagai rezim elite politik di negeri ini perlu dipahami secara historis.

Dari mulai bangun dan jatuhnya kerajaan di Nusantara, perjuangan para Pahlawan melawan pemerintahan kolonial, serta bangun dan jatuhnya Rezim Orde Lama (ROL) dan Rezim Orde Baru (ROB), sampai orde reformasi ini sesungguhnya tidak lepas dari kontestasi elit politik. Sehingga konotasi sejarah dimaknai dengan kontestasi para elite politik dan juga merupakan “taman perkuburan” para elite politik.

Menurut Benda-Beckman (1979) kontestasi elite politik pada masa ROL kelanjutan dari masa kolonial Belanda (KB). dimana Salah satu upaya KB mengusai Nusantara dengan memberlakukan sistem pemerintahan tidak langsung (indirect rule), implementasinya adalah melumpuhkan, mengangkat dan menguasai elite politik tradisional lokal yang kemudian menjadi “ujung tombak” KB dalam menguasai dan mendapatkan keuntungan dari rakyat nusantara. Kelompok elit baru bentukan KB ini, kemudian berhadapan langsung dengan kelompok-kelompok elit tradisional yang tidak bersedia patuh dengan KB. Kelompok elite baru ini kemudian mendapat kekuasaan untuk mengutip pajak, atau menjalankan kebijakan KB dimana menduduki posisi pekerjaan-pekerjaan baru seperti pegawai administrasi, amtenar, tuanku demang (Ricklefs 2008).

Pada masa ROL, elite tradisional pada masa KB tersebut perannya menurun atau tergerus oleh elit politik modern yang lahir akibat konsekuensi politk etis pemerintahan kolonial. elit politik modern ini ciri-cirinya: pejuang nasional berusia muda, orang kota dan berkebudayaan barat (berpendidikan modern), lebih berfaham duniawi (hedonistik), dipengaruhi Marxisme, serta tuntutan terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Sikap elit baru mencari keterpaduan dalam keterpecahan, Falsafah politiknya Marxisme, Memiliki sikap nasionalisme dan anti kolonialisme. Ingin mencapai pembangunan sosial dan ekonomi. inilah yang menjadi konsekuensi lahirnya 79 Negara-negara baru di Asia pada dekade 1940-1950, termasuk Indonesia (Mehden 1987) .

Namun, Niel (2009) memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, elit politik di Indonesia modern memang lahir dari konsekuensi politik etis. Namun, yang diberi kesempatan pendidikan adalah keturunan dari kalangan elit politik tradisional yang dibangun oleh KB. Tidak logis mengkontradiksikan antara anak, keponakan dengan para orang tua yang memiliki hubungan darah. Oleh

karenanya, yang terjadi adalah berkoalisi atau pembauran antara para elit (tradisional dan modern) yang kemudian membentuk kalangan elit politik yang menjadi cikal bakal pemberontak dan bertujuan merebut kekuasaan KB.

Penelitian Feith (1962) juga menemukan fakta empiris berbeda dari penelitian von Mehden (1987) dan van Niel (2009), pada demokrasi parlementer masa ROL, terdapat kontestasi dua elit politik. Yang pertama apa yang disebut Feith dengan solidarity makers dan yang kedua disebutnya golongan elite problem solver. Solidarity makers adalah kelompok elit tradisional yang memiliki basis hingga ke akar rumput, dan problem solver adalah elite modern yang lahir dari pendidikan Belanda, namun tidak memiliki masa. Kontestasi kedua golongan elite tersebut menyebabkan kegagalan demokrasi parlementer pada masa ROL. Menurunnya peran elite tradisional, sebagai mana yang di simpulkan oleh Mehden (1987), tidak sepenuhnya benar. Justru, dalam kontestasi elit, kelompok elit politik tradisional ini mampu melumpuhkan elit politik modern.

Benda (1964) memperkuat dengan menambahkan variabel legitimasi kekuasaan yang terabaikan dalam temuan Feith tersebut, bahwa terdapat kontestasi elite politik tradisional (solidarity makers) dan modern (problem solvers) dalam masa sistem demokrasi parlementer. Problem solver yang menjadi dominan dalam politik yang berjalan, sebenarnya tidak lain dari pada sekelompok orang yang asing di negaranya, yang tidak memiliki basis legitimasi kekuasaan, yang tentu saja ditentang oleh kalangan elit tradisional (solidarity makers). Yang menarik dalam percakapan antara Feith (1962) dan Benda (1982) adalah kritik utama Benda adalah bahwa kajian Feith a-historis. Mengutip Benda :

“..I believe that it takes an unhistoriscal starting pointor, to put more precisely, that it sees postwar Indonesia primarily as a continuation of the country’s most recent history, while a largely ignores what has gone before . in point of fact, howefer, the modern colonial era (including the Japanese occupation) was a brief interlude in Indonesian history, a deviationwe might almost say, from that history in that subjected the country to alien dictation (Benda, dalam Anderson and Kahin, 1982:16).

Jadi pertanyaan yang penting bukan mengapa demokrasi di Indonesia gagal? seperti yang dikemukakan dalam pertanyaan penelitian Feith, tapi yang lebih penting adalah, mengapa ada demokrasi di Indonesia?

Kritik Benda tersebut, kemudian mendapat tanggapan balik dari Feith (1965), menurutnya, kontinuitas sejarah yang menjadi variable utama Benda memiliki kelemahan yakni, pertama, mengabaikan proses modernisasi sosial dan ekonomi yang telah berlangsung selama satu abad. Proses modernisasi itu mempengaruhi kehidupan sosial rakyat Indonesia dan arena itu juga mempengaruhi cara rakyat memandang masyarakat politiknya, hak-hak dan kewajiban mereka di dalamnya. Kedua, dengan tesis Benda (1982) tersebut dapat ditarik kesimpulan, siapapun yang memerintah dan berkuasa, akan berlaku otoriter. Dengan begitu, tertutup kemungkinan perubahan kearah sistem yang lebih mendorong partisipasi dan keterbukaan. Ketiga, ia juga mengabaikan peranan otonom Negara sebagai agen perubahan. Keempat, ia juga mengabaikan fakta sejarah bahwa sifat otoriterisme berbeda antar berbagai periode sejarah.

Hadiz (2005) ikut dalam diskursus ini, hasil kajiannya menyimpulkan bahwa terdapat kontinuitas sejarah kelompok penguasa dari satu rezim ke rezim yang lain. Menurutnya, proses reformasi, yang mendapat bentuk pada otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, ini membuktikan bahwa kelompok penguasa yang terdiri dari kapitalis predatoris, yang hidup dalam masa rezim Orde Baru, tidak hilang begitu saja, namun bermetamorfosa ke dalam partai-partai politik dari pusat hingga ke daerah-daerah.

2.5.3. Elit Politik Tidak Perduli Rakyatnya

Kajian lain yang menjelaskan hubungan elite dengan rakyat, dilakukan oleh Wertheim (2009) menyimpulkan bahwa elite sesungguhnya tidak tahu massa atau rakyatnya. Menurut Wertheim, dari persfektif sosiologi pengetahuan, ketidak tahuan tersebut berpangkal dari, pertama, streotipe-streotipe elite yang menganggap massa (rakyat) sebagai ancaman. Kedua, elite memang tidak mengenal rakyatnya, karena kehidupan mereka saling terpisah, sehingga sedikit informasi yang tersedia bagi elite untuk mengenal rakyat.

Dengan streotipe tersebut, elite membangun citra-citra tentang rakyat. Citra yang dibangun tersebut, adalah citra yang memberi keuntungan pada elite.

Melalui argumentasi ini, Wertheim menyimpulkan bahwa elite sengaja tidak mau tahu rakyatnya. Sebaliknya, jika pun mengetahui/memhami rakyatnya, hal tersebut dilakukan sepanjang menguntungkan kalangan mereka. Menurut Wertheim, sebagaian besar realitas relasi elit dan rakyat adalah kombinasi dari kedua hal tersebut. Hanya saja, hal pertama lebih dominan, yakni ketidaktahuan sebagai hal yang tidak disengaja. Sehingga, represi elite terhadap rakyat pun tidak disengaja pula.

2.6. Perencanaan dan Penganggaran APBD

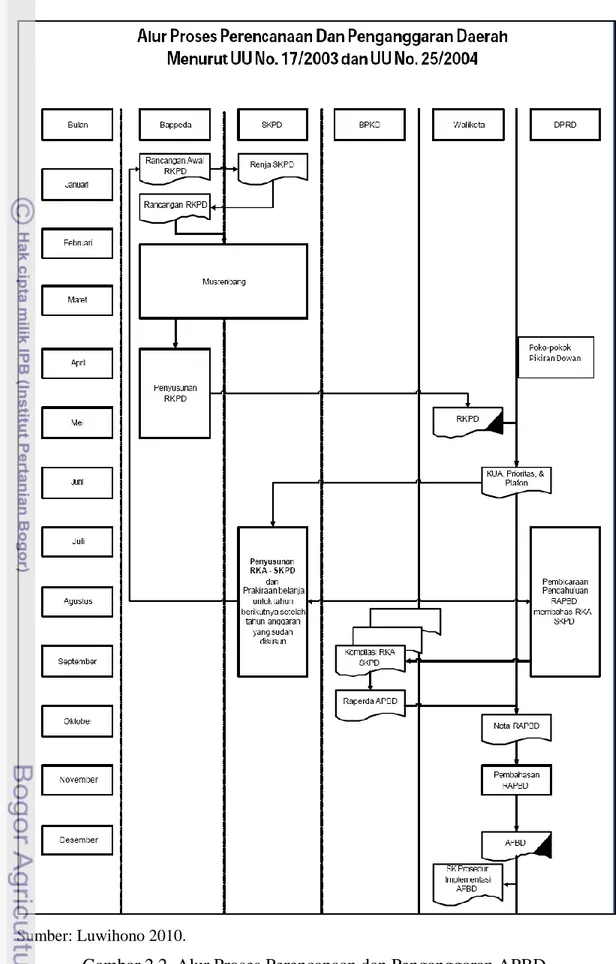

Menurut Luwihono (2010), implementasi proses waktu (bulan-demi bulan) serta Lembaga Pemerintah yang terlibat dalam siklus tahunan APBD yang mencakup proses perencanaan dan penganggaran di daerah menurut UU.No.17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No.25/2004 tentang SPPN dan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagaimana terlihat dalam bagan selanjutnya di bawah.

Menurut bagan alir di bawah, RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang disinkronkan dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) melalui forum asistensi antara SKPD dengan Bappeda yang kemudian menghasilkan Rancangan RKPD yang selanjutnya dibahas dan disinkronkan dalam proses Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang, yakni dari Desa, Kecamatan, Forum-SKPD/Musrenbang Kabupaten. Rancangan RKPD yang telah mengalami ubah-sesuai dalam proses Musrenbang selanjutnya dibahas bersama DPRD untuk disyahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah) tentang RKPD. Namun, sebelum di syahkan, dalam pembahasan DPRD dapat memberi Pokir (Pokok-Pokok Fikiran) yang menyebabkan penyesuaian dalam RKPD. Setelah RKPD di sepakati, maka selanjutnya DPRD bersama TAPD membahas PPAS mengacu pada RKPD yang telah disepakati. Dari KUA-PPAS ini kemudian menjadi pedoman SKPD menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang dibahas bersama DPRD. Hasilnya kemudian adalah kompilasi RKA-SKPD yang telah dibahas dan menjadi Raperda APBD. Ranperda ini kemudian di bahas hingga menjadi Perda APBD. (lihat gambar berikut).

Sumber: Luwihono 2010.

Metode di atas, harus diterima secara hati-hati, mengingat ranah perencanaan dan penganggaran, merupakan medan syarat nilai dan kepentingan. Widowati (2007) dan Sopanah (2011), menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa partisipasi yang telah diterapkan dalam ranah perencaaan seperti Musrenbang dengan berbagai jenjang, bersifat semu dan manipulatif. Peserta walaupun terlihat namun dianggap tidak ada. Pelaksanaan musrenbang hanya memenuhi persyaratan administratif. Di samping itu, ranah perencanaan syarat dengan kepentingan politis yang terlihat dari mulai tingkat desa hingga Kab./Kota. Hasil kajian Sudjito (2008) menyimpulkan bahwa partisipasi dalam perencanaan belum berkorelasi positif dengan derajat perubahan kebijakan secara nyata. Bahkan partisipasi rakyat yang diharuskan secara normatif melalui UU No.25/2004 tentang SPPN dan UU No.34/2004 tentang Pemerintahan Daerah terjebak dalam formalisasi yang justru dimentahkan oleh UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah. Keempat Undang-Undang tersebut, terutama UU No.25 tahun 2004 dan UU No.17/2003 yang berusaha mensinkronkan ranah perencanaan dan pengangaran (lihat bagan sosialisasi Bappenas di atas), namun praktiknya dibanyak daerah sering tidak “menyambung” (disconnection) antara hasil musrenbang Kabupaten dengan posting alokasi belanja anggaran. Artinya, hasil musrenbang tersebut tidak dijadikan referensi atau diabaikan oleh eksekutif dan legislatif ketika membahas RAPBD. Oleh karenanya, anggaran daerah cenderung disusun secara oligarkis oleh eksekutif dan legislatif sehingga tidak bisa disentuh (untouchable) oleh partisipasi masyarakat. Perilaku oligarkis eksekutif dan legislatif ini, dimungkinkan karena, keempat Undang-Undang yang mengsinkronkan ranah perencanaan dan penganggaran, seperti tersebut di atas, tidak dilanjuti dengan payung hukum yang diterbitkan oleh daerah (kemauan politik Pemda dan DPRD) dalam bentuk Perda atau Perbup, sehingga rambu-rambu dan juknis perencanaan dan penganggaran sering berlandaskan Permendagri, SEB Mendagri Bappenas, pada substansi nomenklatur di dalamnya bobot partisipasi sipil diabaikan. Di samping itu, berkaitan dengan temuan Widowati di atas, Sudjito (2008) juga menemukan fakta bahwa praktik Musrenbang cenderung didominasi elite dan monopoli birokrasi sehingga rakyat

atau masyarakat yang hadir dalam musrenbang hanya aksesoris. Di samping pengabaian hasil dokumen Musrenbang oleh TAPD dan Panggar, pada proses penyusunan RKA-SKPD yang kemudian dikompilasi menjadi Ranperda APBD, para kepala SKPD (dinas-dinas) dalam kerangka perencanaan teknokratis berupaya untuk mendapatkan anggaran yang maksimal. Bahkan, rancangan rencana kerja anggaran (RKA-SKPD) terkadang ke luar dari rambu-rambu RPJMD, Renstra maupun Renja SKPD.

Di sisi lain, Faulina et.al (2010) menemukan fakta dalam penelitiannya mengenai anggaran Dinas Kesehatan Prov.NTB. Pada ranah penganggaran telah menjadi ladang politik transaksional, dimana Eksekutif dan Legislatif “berkoordinasi” menitipkan program pada Dinas Kesehatan untuk kepentingan keduanya. Posting anggaran titipan tersebut bukan saja mengurangi “jatah” alokasi anggaran Dinkes, tetapi juga program “titipan” tersebut tidak berpedoman pada Renstra (Rencana Strategis) Dinkes itu sendiri. Fakta lain, ditemukan Denas (2007) dalam penelitiannya, menyebutkan salah satu penyebab tidak sesuainya antara petunjuk teknis pelaksana dan praktik penganggaran APBD disebabkan terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang terlatih dalam menyusun, memfasilitasi perencanaan dan penganggaran pada dinas-dinas, khususnya Dinkes Kota Padang (Denas, 2007).

Temuan-temuan di atas, pada akhirnya sesuai dengan pendapat Marbyanto (dalam Syukry, 2008) bahwa terdapat 13 fakta empirik dalam perencanaan dan penganggaran APBD, sehingga petunjuk teknis pelaksana perencanaan dan penganggaran normatif berbeda dengan fakta. Tiga belas fakta empirik tersebut, pertama, intervensi hak Budgeting DPRD sangat kuat sehingga mampu mengusulkan program-program baru diman ; (a) usulan program-program berbeda dengan hasil musrenbang, (b) banyak usulan program justru merubah hasil musrenbang, (c) usulan program memiliki motif merawat dukungan konstituen, (d) motif memburu rente dengan mengusulkan proyek serta ikut ambil bagian dalam pengadaan barang, (e) salah satu strategi eksekutif untuk “menjinakkan” kuatnya intervensi hak budgeting DPRD ini, adalah dengan alokasi anggaran tertentu kepada DPRD, seperti penyaluran dana Bansos, atau memberi dana aspirasi kepada anggota DPRD.

Kedua, musrenbang masih menjadi retorika. Ranah perencanaan didominasi oleh Kebijakan Kepala Daerah, SKPD dan DPRD. Ketiga, proses perencanaan terpisah dengan proses penganggaran, atau menyimpang dari bagan alir UU No.25/20004 tentang SPPN dan UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara. Akibatnya, di antara proses perencanaan dan penganggaran tidak menyambung. Keempat, ketersediaan dana yang tidak tepat waktu. Kelima, break down RPJP kepada RPJM kepada RKPD tidak berkesinambungan.

Keenam, kualitas RPJP, RPJM dan Renstra yang tidak terukur. Ketujuh, terlalu banyak order dari pemerintah Provinsi dan Pusat dalam proses perencanaan. Kedelapan, Koordinasi antar SKPD dalam ranah perencanaan masih lemah. Misalnya, Dinas Kehutan membuat program reboisasi hutan. Dinas Pertambangan, pada hutan yang sama membuka hutan untuk lahan penambangan batu bara. Kesembilan, SKPD yang memiliki dana besar sering tidak memiliki tenaga perencanaan yang handal, pun Bappeda tidak mampu memberi asistensi kepada SKPD tersebut. Kesepuluh, APBD Kab/Kota perlu untuk dievaluasi oleh Provinsi. Kesebelas, Kualitas Musrenbang Desa dan Kecamatan rendah, karena tidak difasilitasi oleh fasilitator yang handal. Menurut PP No.72/2005, Pemkab (dapat melalui Pemerintah kecamatan) mendapat amanah untuk memfaslitasi musrenbang Desa dan Kecamatan. Namun, tidak berjalan. Keduabelas, manual panduan Musrenbang, seperti Permendagri 66 Tahun 2007 misalnya, terlalu rumit untuk dipahami masyarakat desa yang berada di pelosok-pelosok. Ketigabelas, Penerapan P3MD (Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa) sering menimbulkan bias dan oversimplikasi. Dari temuan fakta-fakta empiris di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan di antara petunjuk teknis pelaksana dan fakta mengenai perencanaan dan penganggaran APBD. Jika kebutuhan petani berawal dan terlihat dari musrenbang berjenjang, maka ketika hasilnya diabaikan, maka kebutuhan mereka juga tidak dapat dijawab oleh anggaran. Di samping itu, fakta-fakta temuan lapangan tersebut, mengindikasikan untuk berhati-hati mengikuti alur petunjuk teknis pelaksana perencanaan dan penganggaran normatif sebagaimana pisau analisis dalam kajian empiris.

2.7. Hubungan Birokrasi Pemerintahan dan Otoritas Tradisional

Hubungan Birokrasi Pemerintahan dengan otoritas tradisional, dapat dilihat dari perkembangan birokrasi itu sendiri. Menurut Weber (1978) birokrasi (pemerintahan) bersifat evolutif mengikuti proses perkembangan rasionalisasi13 dan tipe sistem otoritas (Ritzer dan Goodman 2003) dari otoritas tradisional menuju otoritas legal rasional. Pada awal perkembangannya, birokrasi memiliki otoritas tradisional, namun, seiring munculnya kerajaan, negara, dan pembagian kerja yang semakin kompleks, peranan otoritas tradisional dalam birokrasi digantikan oleh birokrasi modern.

Jika dianggap Birokrasi Pemerintahan adalah Negara, maka hubungan masyarakat yang menganut otoritas tradisional dengan Birokrasi Pemerintahan legal-rasional dapat diawali dengan asal usul kemunculan Negara yang merupakan hasil proses sejarah yang teratur, terjadi berulang, oleh karenanya bukan peristiwa unik (Caneiro 1970). Secara umum terdapat dua kelompok teori yang menjelaskan kemunculan Negara (Manan 1995), yakni teori sukarela (voluntaristic) dan teori pemaksaan (coercive). Menurut teori sukarela ini, Negara muncul dari sekelompok masyarakat yang secara spontan, sukarela melepaskan kedaulatannya kemudian bersatu dengan komunitas lain untuk membentuk Negara dengan tujuan agar dapat melindungi, menjamin kelangsungan hidup bersama. Pendukung teori ini di antaranya Thomas Hobbes (1588-1679), J.J. Roseau (1712-1778). Teori sukarela terbaru dikemukakan oleh Wittfogel (1957) dengan “hipotesa Hydraulic”, yang berpendapat Negara muncul akibat kesadaran Kaum petani yang harus berjuang untuk menopang kehidupan mereka dari pertanian irigasi. Muncul kesadaran di antara mereka, akan menguntungkan jika mereka bergabung menjadi unit politik yang lebih besar agar mampu mengelola irigasi yang lebih besar. Administrasi berikut tenaga pelaksananya, yang mereka tunjuk untuk mengelola irigasi besar tersebut mendorong munculnya organisasi Negara. Dari pendekatan kelompok teori sukarela ini, Negara merupakan kelanjutan dari

13 Berkaitan dengan tipe ideal tindakan sosial. Terdapat empat bentuk tipe ideal tindakan sosial. Pertama, tindakan rasional, yaitu tindakan dimana alat dan tujuan dipilih dan dipertimbangkan. Kedua, tindakan berorientasi nilai, dimana tindakan tujuan telah ditentukan, sedangkan alat pencapaian tujuan dapat dipertimbangkan oleh karenanya dipilih. Ketiga, Tindakan afektif, yakni tindakan yang ditentukan oleh kondisi emosi seperti, cinta, marah. Keempat, tindakan tradisional yakni tindakan yang telah lazim (tradisi) dilakukan.

masyarakat yang masih menganut otoritas tradisional. Pandangan ini mirip dengan pendapat Weber di atas, bahwa masyarakat tradisional secara sukarela kemudian membentuk Birokrasi Pemerintahanan (Negara).

Kelompok teori kedua, yang menjelaskan asal-usul kemunculan Negara adalah teori pemaksaan (coercive). Menurut teori ini, bukan kepentingan individu dengan maksud baik agar dapat bertahan hidup merupakan cikal bakal terbentuknya negara, tetapi adalah paksaan, kekerasan dalam bentuk perang, dan revolusi. Beberapa penganutnya adalah Ibnu Khaldun (1967), Carneiro (1970). Hal ini terlihat dari muncul kerajaan dan Negara dalam sejarah Erofa, Asia dan Nusantara. Menurut pendekatan ini, Birokrasi Pemerintahan awalnya terbentuk dengan memerangi kelompok masyarakat otoritas tradisional.

Teoritisi lain yang dapat dikategorikan penganut teori pemaksanaan adalah Moore (1966). Menurutnya terdapat tiga rute Dunia Modern (birokrasi modern) terbentuk, pertama, rute demokrasi yang berlangsung melalui revolusi Kaum borjuasi seperti yang terjadi pada Negara Inggris, Unites Stated of America dan Francis. Kedua, rute pemerintah fasis yang otoriter, seperti yang berlangsung di Negara Jerman, Jepang dan Itali. rute ini berlangsung melalui revolusi yang terjadi pada masyarakat akar rumput. Ketiga, rute Komunis seperti yang terjadi di Negara China, Russia, melalui revolusi komunis.

Pada sisi yang lain, hubungan Birokrasi Pemerintahan dengan Otoritas Tradisional, jika direduksi menjadi hubungan Negara dengan etnis yang terkandung di dalamnya, maka telah lama menjadi pokok kajian yang menarik dan penting, baik dari sudut pandang akademis maupun sudut pandang politis. Secara akademis kedudukan Negara yang demikian sentral harus diberi pembenaran, karena sebelum Negara telah berlangsung kehidupan bersama lainnya yang disebut kelompok etnis seperti Suku, masyarakat adat, sistem kekerabatan, dimana keteraturan sosial yang menyangganya dilegitimasi oleh otoritas tradisional. Dalam pandangan ini, Negara dibangun oleh satu atau lebih etnis atau Suku bangsa yang kemudian berbuah nasionalisme. Berdirinya suatu Negara bangsa (nation-state) tidak terlepas dari berbagai perjanjian atau kesepakatan di antara kelompok-kelompok sub-Nation (pactum unionis) untuk hidup bersama

dan menyerahkan kedaulatan hidup orang-perorangan (pactum subjectionis) untuk diatur oleh Negara dengan aturan yang dikehendaki bersama.

Menurut Smith (1995), nasionalisme yang membentuk 135 Negara di Dunia, berasal dari kelompok-kelompok etnis (ethnies), seperti kelompok kekerabatan, kelompok agama dan sistem kepercayaan., yang kemudian menjalin rasa identitas bersama. Munculnya Nasionalisme tidak harus terdiri dari ethnies14 yang memiliki jumlah populasi yang sama antar satu dengan yang lainnya, namun, disebabkan terbentuknya ikatan kelompok atau solidaritas sebagai satu kesatuan bangsa serta merasa berbeda dengan bangsa lain. Suatu bangsa merupakan penamaan dari suatu populasi yang memiliki dan berbagi sejarah, mitos, kenangan, budaya, ekonomi, hak-hak hukum dan tugas-tugas bersama, walaupun itu terjadi hanya antara elit mereka.

Menurut Anderson (2001) nasionalisme sebagai bentukan dari komunikasi antar personal. Dari komunikasi antar personal ini kemudian terbentuk komunitas etnis yang mempunyai pandangan sama, sedarah dan senasib, dari satu garis keturunan. Selanjutnya, komunitas etnis inilah kemudian membentuk nasionalisme dalam cakupan etnis yang lebih luas bernama nasionalisme. Rasa etnosentrisme yang menjadi cikal bakal nasionalisme itu akan terbentuk jika komunikasi antar etnis mencukupi, selain, harus timbul perasaan satu nasib.

Menurut ulasan sejarah, hubungan antara etnis (ethnies) maupun antar etnis dengan Negara (Birokrasi Pemerintahan) di dalam Negara yang terbentuk melalui etnonasional tersebut, ditandai dengan hubungan dinamis. Terdapat hubungan dimana suatu masa mereka saling berhadap-hadapan (diametral) antar satu dengan yang lainnya, namun terdapat pula hubungan yang saling dukung dan saling bekerjasama sehingga keteraturan sosial sebuah Negara menjadi mungkin. Pada hubungan diametral, terdapat medan laga (daerah) dan sifat (politik, kekerasan/perang) yang berbeda, seperti yang terjadi di Bosnia-Herzegovina pada tahun 1999, Afganistan, Irlandia Utara, Pakistan, Filipina, Rwanda, Afrika Selatan, Tibet, Cina, dan Rusia. (Brown, 1994).

Indonesia juga merupakan Negara etnonasionalisme, yang dibentuk oleh beragam etnis melalui kesepakatan para elite seperti terlihat dalam peristiwa

14 Smith menggambarkan kelompok etnis yang membentuk latar belakang negara-negara modern sebagai " ethnies ".