MODUL 20 MODUL 20

SURVEILANS HIV AIDS DAN IMS SURVEILANS HIV AIDS DAN IMS

I.

I. DESKRIPSI DESKRIPSI SINGKATSINGKAT

Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi HIV dan IMS tingkat pusat berada di bawah tanggung Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi HIV dan IMS tingkat pusat berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Pengendalian

jawab Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan LingkPenyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP &ungan (Ditjen PP & PL).

PL). Walaupun kegiatan surveilWalaupun kegiatan surveilans HIV berada ans HIV berada dalam koordinasi dalam koordinasi kewenangan pemerintahkewenangan pemerintah pusat, tetapi upaya kegiatan penanggulangan HIV serta pemanfaatan data surveilans dapat pusat, tetapi upaya kegiatan penanggulangan HIV serta pemanfaatan data surveilans dapat dilakukan secara bersama dengan pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya.

dilakukan secara bersama dengan pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya.

Kita semua menyadari pula bahwa pola epidemi HIV di Kita semua menyadari pula bahwa pola epidemi HIV di mayoritas wilayah Indonesia adalah epidemi terkon mayoritas wilayah Indonesia adalah epidemi terkon sentrasi dan memerlukan penanggulangan yang strategis sentrasi dan memerlukan penanggulangan yang strategis agar mampu

agar mampu menekan laju epidemimenekan laju epidemi. . Pola penanggulangan yPola penanggulangan yang antara lain ang antara lain berdasarkanberdasarkan

data dan atau “

data dan atau “evidence based evidence based ”, dapat dilakukan dengan memanfaatkan data surveilans.”, dapat dilakukan dengan memanfaatkan data surveilans.

Untuk itu, pengelola program di provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki kemampuan Untuk itu, pengelola program di provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki kemampuan dalam melakukan surveilans HIV dan IMS di wilayah kerjanya. Pembahasan modul ini dalam melakukan surveilans HIV dan IMS di wilayah kerjanya. Pembahasan modul ini meliputi: Konsep surveilans HIV generasi kedua ; Pemetaan populasi kunci; Laporan kasus meliputi: Konsep surveilans HIV generasi kedua ; Pemetaan populasi kunci; Laporan kasus HIV AIDS; Survei

HIV AIDS; Surveilans IMS; Surveilans lans IMS; Surveilans sentinel HIV (SSH) sentinel HIV (SSH) dan Survei lain tdan Survei lain terkait HIV danerkait HIV dan IMS.

IMS.

II.

II. TUJUAN TUJUAN PEMBELAJARANPEMBELAJARAN A.

A. Tujuan Tujuan Pembelajaran Pembelajaran Umum:Umum:

Setelah mengikuti materi peserta mampu melakukan surveilans HIV AIDS d

Setelah mengikuti materi peserta mampu melakukan surveilans HIV AIDS d an IMS dian IMS di wilayah kerja masing-masing

wilayah kerja masing-masing

B.

B. Tujuan Tujuan Pembelajaran Pembelajaran Khusus:Khusus:

Setelah mengikuti materi, peserta mampu: Setelah mengikuti materi, peserta mampu: 1.

1. Melakukan analisis Melakukan analisis kegiatan surveikegiatan surveilans HIV lans HIV generasi keduagenerasi kedua 2.

2. Melakukan laporan Melakukan laporan dan analisis dan analisis pemetaan populasi pemetaan populasi kunci HIVkunci HIV 3.

3. Melakukan Melakukan laporan laporan dan dan analisis analisis kasus kasus HIV HIV AIDSAIDS 4.

4. Melakukan Melakukan laporan laporan dan dan analisis analisis surveilans surveilans IMSIMS 5.

5. Melakukan Melakukan analisis, analisis, penyajian penyajian dan interpretasi dan interpretasi data data surveilans surveilans sentinel Hsentinel HIV (SSHIV (SSH)) 6.

6. Menjelaskan survMenjelaskan survei lain ei lain terkait Hterkait HIV dan IV dan IMSIMS

III.

III. POKOK POKOK BAHASANBAHASAN

1.

1. Surveilans Surveilans HIV HIV generasi generasi keduakedua 2.

2. Pemetaan Pemetaan populasi populasi kunci kunci HIVHIV 3.

3. Laporan Laporan kasus kasus HIV HIV dan dan AIDSAIDS 4.

4. Surveilans Surveilans IMSIMS 5.

5. Surveilans Surveilans sentinel sentinel HIV HIV (SSH)(SSH) 6.

IV.

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (WAKTU: 16 (WAKTU: 16 JPL = JPL = 720 MENIT)720 MENIT)

Langkah 1.

Langkah 1. Pengkondisian (waktu Pengkondisian (waktu 5 5 menit)menit)

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila ini merupakan 1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila ini merupakan pertemuan pertama di kelas ini, mulailah dengan perkenalan. Perkenalkan diri dengan pertemuan pertama di kelas ini, mulailah dengan perkenalan. Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja/pengalaman bekerja terkait menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja/pengalaman bekerja terkait dengan materi yang akan disampaikan.

dengan materi yang akan disampaikan. 2.

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran Menyampaikan tujuan pembelajaran materi ini dan pokok materi ini dan pokok bahasan yang akan dibahas,bahasan yang akan dibahas, sebaiknya dengan menggunakan bahan tayang.

sebaiknya dengan menggunakan bahan tayang. 3.

3. Menggali pengetahuan dan pengalaman peserta dalMenggali pengetahuan dan pengalaman peserta dalam melaksanakan surveilans Ham melaksanakan surveilans HIVIV AIDS dan IMS di wilay

AIDS dan IMS di wilayah kerjanya.ah kerjanya.

Langkah 2.

Langkah 2. Pembahasan pokok Pembahasan pokok bahasan 1 bahasan 1 (waktu 60 menit)(waktu 60 menit)

1. Fasilitator melakukan curah pendapat, apa pemahaman peserta saat ini tentang 1. Fasilitator melakukan curah pendapat, apa pemahaman peserta saat ini tentang surveilans generasi kedua? Apa yang sudah dilakukan sehubungan dengan surveilans surveilans generasi kedua? Apa yang sudah dilakukan sehubungan dengan surveilans generasi kedua? Adakah kendala yang dihadapi? Tuliskan poin-poin penting generasi kedua? Adakah kendala yang dihadapi? Tuliskan poin-poin penting penyampaian peserta pada kertas flipchart.

penyampaian peserta pada kertas flipchart. 2.

2. Fasilitator Fasilitator menyampaikan menyampaikan paparan paparan materi materi tentang tentang Surveilans Surveilans generasi generasi kedua,kedua, menggunakan

menggunakan bahan bahan tayang. tayang. Lakukan secara Lakukan secara interaktif interaktif dengan dengan melibatkan melibatkan peserta.peserta. Kaitkan dengan poin-poin penyampaian peserta agar merasa dihargai. Berikan Kaitkan dengan poin-poin penyampaian peserta agar merasa dihargai. Berikan penegasan pada hal-hal yang masih baru bagi peserta atau masih ada kesalahan atau penegasan pada hal-hal yang masih baru bagi peserta atau masih ada kesalahan atau perbedaan persepsi.

perbedaan persepsi. 3.

3. Setelah Setelah seluruh seluruh presentasi presentasi selesai, selesai, atau atau selama selama presentasi presentasi fasilitator fasilitator memberimemberi kesempatan peserta untuk tanya jawab .

kesempatan peserta untuk tanya jawab . 4.

4. Katakan, bahwa peserta akan melaKatakan, bahwa peserta akan melakukan latihan Analisis kukan latihan Analisis kegiatan surveilans generasikegiatan surveilans generasi kedua di wil

kedua di wilayah kerja sesuai dengan petunjuayah kerja sesuai dengan petunjuk Latihan pada fasilk Latihan pada fasilitator. itator. Selama pesertaSelama peserta mengerjakan latihan, fasilitator melakukan pengamatan, pastikan bahwa semua anggota mengerjakan latihan, fasilitator melakukan pengamatan, pastikan bahwa semua anggota kelompok berpartisipasi, dan berikan bantuan apabila diperlukan.

kelompok berpartisipasi, dan berikan bantuan apabila diperlukan. 5.

5. Sampaikan aSampaikan agar setiap gar setiap kelompok kelompok mempersiapkan mempersiapkan presentasi hasil presentasi hasil latihanlatihan 6.

6. Fasilitator memandu presentasi hasil latihan , dan memberi kesempatan peserta dariFasilitator memandu presentasi hasil latihan , dan memberi kesempatan peserta dari kelompok lain untuk menanggapi.

kelompok lain untuk menanggapi. 7.

7. Fasilitator pada Fasilitator pada akhir preseakhir presentasi menyampaikan ntasi menyampaikan ulasan singkat.ulasan singkat. 8.

8. Menyampaikan ranMenyampaikan rangkuman singkat gkuman singkat dari pokok dari pokok bahasan 1.bahasan 1.

Langkah 3. Pembahasan Pokok

Langkah 3. Pembahasan Pokok bahasan 2 bahasan 2 (waktu 170 menit (waktu 170 menit ))

1.

1. Fasilitator Fasilitator melakukan melakukan curah curah pendapat, pendapat, bagaimanakah bagaimanakah pemahaman pemahaman dan dan pengalamanpengalaman peserta tentang pemetaan populasi kunci di wilayah masing-masing? Bagaimana peserta tentang pemetaan populasi kunci di wilayah masing-masing? Bagaimana melakukannya? Adakah kendala yang dihadapi? Tuliskan poin-poin penting melakukannya? Adakah kendala yang dihadapi? Tuliskan poin-poin penting penyampaian peserta pada kertas flipchart.

IV.

IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (WAKTU: 16 (WAKTU: 16 JPL = JPL = 720 MENIT)720 MENIT)

Langkah 1.

Langkah 1. Pengkondisian (waktu Pengkondisian (waktu 5 5 menit)menit)

1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila ini merupakan 1. Fasilitator menyapa peserta dengan ramah dan hangat. Apabila ini merupakan pertemuan pertama di kelas ini, mulailah dengan perkenalan. Perkenalkan diri dengan pertemuan pertama di kelas ini, mulailah dengan perkenalan. Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja/pengalaman bekerja terkait menyebutkan nama lengkap, instansi tempat bekerja/pengalaman bekerja terkait dengan materi yang akan disampaikan.

dengan materi yang akan disampaikan. 2.

2. Menyampaikan tujuan pembelajaran Menyampaikan tujuan pembelajaran materi ini dan pokok materi ini dan pokok bahasan yang akan dibahas,bahasan yang akan dibahas, sebaiknya dengan menggunakan bahan tayang.

sebaiknya dengan menggunakan bahan tayang. 3.

3. Menggali pengetahuan dan pengalaman peserta dalMenggali pengetahuan dan pengalaman peserta dalam melaksanakan surveilans Ham melaksanakan surveilans HIVIV AIDS dan IMS di wilay

AIDS dan IMS di wilayah kerjanya.ah kerjanya.

Langkah 2.

Langkah 2. Pembahasan pokok Pembahasan pokok bahasan 1 bahasan 1 (waktu 60 menit)(waktu 60 menit)

1. Fasilitator melakukan curah pendapat, apa pemahaman peserta saat ini tentang 1. Fasilitator melakukan curah pendapat, apa pemahaman peserta saat ini tentang surveilans generasi kedua? Apa yang sudah dilakukan sehubungan dengan surveilans surveilans generasi kedua? Apa yang sudah dilakukan sehubungan dengan surveilans generasi kedua? Adakah kendala yang dihadapi? Tuliskan poin-poin penting generasi kedua? Adakah kendala yang dihadapi? Tuliskan poin-poin penting penyampaian peserta pada kertas flipchart.

penyampaian peserta pada kertas flipchart. 2.

2. Fasilitator Fasilitator menyampaikan menyampaikan paparan paparan materi materi tentang tentang Surveilans Surveilans generasi generasi kedua,kedua, menggunakan

menggunakan bahan bahan tayang. tayang. Lakukan secara Lakukan secara interaktif interaktif dengan dengan melibatkan melibatkan peserta.peserta. Kaitkan dengan poin-poin penyampaian peserta agar merasa dihargai. Berikan Kaitkan dengan poin-poin penyampaian peserta agar merasa dihargai. Berikan penegasan pada hal-hal yang masih baru bagi peserta atau masih ada kesalahan atau penegasan pada hal-hal yang masih baru bagi peserta atau masih ada kesalahan atau perbedaan persepsi.

perbedaan persepsi. 3.

3. Setelah Setelah seluruh seluruh presentasi presentasi selesai, selesai, atau atau selama selama presentasi presentasi fasilitator fasilitator memberimemberi kesempatan peserta untuk tanya jawab .

kesempatan peserta untuk tanya jawab . 4.

4. Katakan, bahwa peserta akan melaKatakan, bahwa peserta akan melakukan latihan Analisis kukan latihan Analisis kegiatan surveilans generasikegiatan surveilans generasi kedua di wil

kedua di wilayah kerja sesuai dengan petunjuayah kerja sesuai dengan petunjuk Latihan pada fasilk Latihan pada fasilitator. itator. Selama pesertaSelama peserta mengerjakan latihan, fasilitator melakukan pengamatan, pastikan bahwa semua anggota mengerjakan latihan, fasilitator melakukan pengamatan, pastikan bahwa semua anggota kelompok berpartisipasi, dan berikan bantuan apabila diperlukan.

kelompok berpartisipasi, dan berikan bantuan apabila diperlukan. 5.

5. Sampaikan aSampaikan agar setiap gar setiap kelompok kelompok mempersiapkan mempersiapkan presentasi hasil presentasi hasil latihanlatihan 6.

6. Fasilitator memandu presentasi hasil latihan , dan memberi kesempatan peserta dariFasilitator memandu presentasi hasil latihan , dan memberi kesempatan peserta dari kelompok lain untuk menanggapi.

kelompok lain untuk menanggapi. 7.

7. Fasilitator pada Fasilitator pada akhir preseakhir presentasi menyampaikan ntasi menyampaikan ulasan singkat.ulasan singkat. 8.

8. Menyampaikan ranMenyampaikan rangkuman singkat gkuman singkat dari pokok dari pokok bahasan 1.bahasan 1.

Langkah 3. Pembahasan Pokok

Langkah 3. Pembahasan Pokok bahasan 2 bahasan 2 (waktu 170 menit (waktu 170 menit ))

1.

1. Fasilitator Fasilitator melakukan melakukan curah curah pendapat, pendapat, bagaimanakah bagaimanakah pemahaman pemahaman dan dan pengalamanpengalaman peserta tentang pemetaan populasi kunci di wilayah masing-masing? Bagaimana peserta tentang pemetaan populasi kunci di wilayah masing-masing? Bagaimana melakukannya? Adakah kendala yang dihadapi? Tuliskan poin-poin penting melakukannya? Adakah kendala yang dihadapi? Tuliskan poin-poin penting penyampaian peserta pada kertas flipchart.

2.

2. Fasilitator menyampaikaFasilitator menyampaikan paparan materi tentan paparan materi tentang Pemetaan populasi ng Pemetaan populasi kunci, menggukunci, menggu nakan

nakan bahan bahan tayang. tayang. Lakukan Lakukan secara secara interaktif interaktif dengan dengan melibatkan melibatkan peserta. peserta. KaitkanKaitkan dengan poin-poin penyampaian peserta agar merasa dihargai.

dengan poin-poin penyampaian peserta agar merasa dihargai. 3.

3. Setelah Setelah seluruh seluruh presentasi presentasi selesai, selesai, atau atau selama selama presentasi presentasi fasilitator fasilitator memberi memberi kesemkesem patan peserta untuk tanya jawab .

patan peserta untuk tanya jawab . 4.

4. Sampaikan bahwa Sampaikan bahwa peserta nanti apeserta nanti akan melakukan Latikan melakukan Latihan Melakukan laporan han Melakukan laporan dan anadan ana lisis pemetaan populasi kunci HIV, sesuai dengan petunjuk Latihan pada fasilitator. lisis pemetaan populasi kunci HIV, sesuai dengan petunjuk Latihan pada fasilitator. Selama peserta mengerjakan latihan, fasilitator melakukan pengamatan, pastikan Selama peserta mengerjakan latihan, fasilitator melakukan pengamatan, pastikan bahwa semua anggota kelompok berpartisipasi, dan berikan bantuan apabila diperlukan. bahwa semua anggota kelompok berpartisipasi, dan berikan bantuan apabila diperlukan. 5.

5. Sampaikan aSampaikan agar setiap gar setiap kelompok kelompok mempersiapkan presentasi mempersiapkan presentasi hasil latihanhasil latihan 6.

6. Fasilitator memandu Fasilitator memandu presentasi hasil presentasi hasil latihan , dan latihan , dan memberi kesempatan memberi kesempatan peserta dari kepeserta dari ke lompok lain untuk menanggapi.

lompok lain untuk menanggapi. 7.

7. Fasilitator Fasilitator pada akhir pada akhir presentasi presentasi menyampaikan umenyampaikan ulasan singkat.lasan singkat. 8.

8. Menyampaikan Menyampaikan rangkuman srangkuman singkat ingkat dari pokdari pokok baok bahasan 2.hasan 2.

Langkah 4.

Langkah 4. Pembahasan Pembahasan Pokok Pokok bahasan bahasan 3 3 (90 (90 menit)menit)

1.

1. Fasilitator menyampaikan bahwFasilitator menyampaikan bahwa akan beralih pada pembahasan tentang Lapoa akan beralih pada pembahasan tentang Laporanran kasus HIV A

kasus HIV AIDS. IDS. Tanyakan kepada peserta Tanyakan kepada peserta bagaimana mereka memanfaatkan lbagaimana mereka memanfaatkan laporanaporan kasus HIV AIDS di wilayah kerja masing-masing. Tuliskan poin-poin penting kasus HIV AIDS di wilayah kerja masing-masing. Tuliskan poin-poin penting penyampaian peserta pada kertas flipchart.

penyampaian peserta pada kertas flipchart.

2. Fasilitator menyampaikan paparan materi tentang Laporan kasus HIV AIDS , 2. Fasilitator menyampaikan paparan materi tentang Laporan kasus HIV AIDS ,

menggunakan

menggunakan bahan bahan tayang. tayang. Lakukan secara Lakukan secara interaktif interaktif dengan dengan melibatkan melibatkan peserta.peserta. Kaitkan dengan poin-poin penyampaian peserta agar merasa dihargai.

Kaitkan dengan poin-poin penyampaian peserta agar merasa dihargai. 3.

3. Setelah Setelah seluruh seluruh presentasi presentasi selesai, selesai, atau atau selama selama presentasi presentasi fasilitator fasilitator memberimemberi kesempatan peserta untuk tanya jawab .

kesempatan peserta untuk tanya jawab . 4.

4. Sampaikan Sampaikan bahwa bahwa peserta peserta akan akan melakukan melakukan Latihan Latihan Melakukan Melakukan Laporan Laporan dan dan analisisanalisis kasus HIV

kasus HIV AIDS. AIDS. Berikan penjelasan, sesuai Berikan penjelasan, sesuai dengan petunjuk Latihan dengan petunjuk Latihan pada fasilitator.pada fasilitator. Selama peserta mengerjakan latihan, fasilitator melakukan pengamatan, pastikan Selama peserta mengerjakan latihan, fasilitator melakukan pengamatan, pastikan bahwa semua anggota kelompok berpartisipasi, dan berikan bantuan apabila diperlukan. bahwa semua anggota kelompok berpartisipasi, dan berikan bantuan apabila diperlukan. 5.

5. Sampaikan aSampaikan agar setiap gar setiap kelompok kelompok mempersiapkan presentasi mempersiapkan presentasi hasil latihanhasil latihan 6.

6. Setelah selesai, Setelah selesai, fasilitator memandu fasilitator memandu presentasi hasil presentasi hasil latihan, dan membelatihan, dan memberi kesempatanri kesempatan peserta dari kelompok lain untuk menanggapi. Pada akhir fasilitator presentasi peserta dari kelompok lain untuk menanggapi. Pada akhir fasilitator presentasi menyampaikan ulasan singkat.

menyampaikan ulasan singkat. 7.

7. Fasilitator Fasilitator menyampaikan rangkuman menyampaikan rangkuman singkat singkat dari pokok dari pokok bahasan 3.bahasan 3.

Langkah 5. Pembahasan pokok bahasan 4 (waktu 90 menit) Langkah 5. Pembahasan pokok bahasan 4 (waktu 90 menit)

1.

1. Fasilitator Fasilitator menyampaikan menyampaikan bahwa bahwa akan akan beralih beralih pada pada pembahasan pembahasan tentang tentang SurveilansSurveilans IMS.

IMS. Tanyakan kepada Tanyakan kepada peserta mereka peserta mereka mempunyai mempunyai pengalaman dalam pengalaman dalam melakukanmelakukan surveilans IMS di wilayah kerja masing-masing. Tuliskan poin-poin penting penyampaian surveilans IMS di wilayah kerja masing-masing. Tuliskan poin-poin penting penyampaian peserta pada kertas flipchart.

2. Fasilitator menyampaikan paparan materi tentang Surveilans IMS, menggunakan ba han tayang. Lakukan secara interaktif dengan melibatkan peserta. Kaitkan dengan poin-poin penyampaian peserta agar merasa dihargai.

3. Setelah seluruh presentasi selesai, atau selama presentasi fasilitator memberi kesem patan peserta untuk tanya jawab .

4. Sampaikan bahwa peserta akan melakukan Latihan Surveilans IMS. Berikan penje lasan, sesuai dengan petunjuk Latihan pada fasilitator. Selama peserta mengerja kan latihan, fasilitator melakukan pengamatan, pastikan bahwa semua anggota kelompok berpartisipasi, dan berikan bantuan apabila diperlukan.

5. Sampaikan agar setiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil latihan

6. Setelah selesai, fasilitator memandu presentasi hasil latihan, dan memberi kesem patan peserta dari kelompok lain untuk menanggapi. Pada akhir pembahasan presentasi menyampaikan ulasan singkat.

7. Menyampaikan rangkuman singkat dari pokok bahasan 4.

Langkah 6. Pembahasan Pokok bahasan 5. (waktu: 270 menit)

1. Fasilitator menyampaikan bahwa akan beralih pada pembahasan tentang Surveilans Sentinel HIV. Tanyakan kepada peserta apakah mereka mempnyai pengalaman tentang surveilans sentinel HIV di wilayah kerja masing-masing. Tuliskan poin-poin penting penyampaian peserta pada kertas flipchart.

2. Fasilitator menyampaikan paparan materi tentang Surveilans Sentinel HIV, mengguna kan bahan tayang. Lakukan secara interaktif dengan melibatkan peserta. Kaitkan dengan poin-poin penyampaian peserta agar merasa dihargai.

3. Setelah seluruh presentasi selesai, atau selama presentasi fasilitator memberi ke sempatan peserta untuk tanya jawab .

4. Sampaikan bahwa peserta akan melakukan Latihan Analisis, Interpretasi dan Penyajian data hasil Surveilans Sentinel HIV. Berikan penjelasan, sesuai dengan petunjuk Latihan pada modul. Selama peserta mengerjakan latihan, fasilitator melakukan pengamatan, pastikan bahwa semua anggota kelompok berpartisipasi, dan berikan bantuan apabila diperlukan.

5. Sampaikan agar setiap kelompok mempersiapkan presentasi hasil latihan

6. Setelah selesai, fasilitator memandu presentasi hasil latihan, dan memberi kesempatan peserta dari kelompok lain untuk menanggapi. Pada bagian akhir, fasilitator menyampaikan ulasan singkat.

7. Menyampaikan rangkuman singkat dari pokok bahasan 5.

Langkah 7. Pembahasan pokok bahasan 6 (25 menit)

1. Fasilitator menyampaikan bahwa akan beralih pada pembahasan tentang survei lain ter kait HIV AIDS dan IMS. Tanyakan kepada peserta survei apa lagi yang mereka ketahui dan pernah dilakukan di wilayah kerja masing-masing. Tuliskan poin-poin penting penyampaian peserta pada kertas flipchart.

2. Fasilitator menyampaikan paparan materi tentangSurvei lai terkait dengan HIV AIDS dan IMS, menggunakan bahan tayang. Lakukan secara interaktif dengan melibatkan peserta. Kaitkan dengan poin-poin penyampaian peserta agar merasa dihargai.

3. Setelah seluruh presentasi selesai, atau selama presentasi fasilitator memberi ke sempatan peserta untuk tanya jawab .

4. Menyampaikan rangkuman singkat dari pokok bahasan 6.

Langkah 8. Rangkuman dan Penutup (waktu 10 menit)

1. Fasilitator mengajak peserta merangkum apa yang telah dipelajari peserta dalam sesi ini.

2. Sampaikan penegasan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan surveilans HIV AIDS dan IMS.

POKOK BAHASAN 1. KONSEP SURVEILANS HIV GENERASI KEDUA V. URAIAN MATERI

A. Pengertian Surveilans HIV Generasi Kedua

Sebuah sistem surveilans HIV AIDS memiliki tujuan umum sebagai berikut:

1. Mendapatkan pemahaman yang jelas tentang status terkini epidemi HIV dan AIDS. 2. Mempelajari bagaimana dan ke arah mana epidemi HIV dan AIDS berubah/

berkembang.

3. Mengidentifikasi berbagai kemungkinan kebijakan dan program untuk mengendali kan epidemi HIV dan AIDS sesuai dengan hasil pengamatan surveilans.

Selama ini, sebelum tahun 2000, untuk mencapai tujuan umum seperti yang tersebut di atas, berbagai negara telah menggunakan sistem surveilans yang berbasis hanya pada data-data laporan kasus AIDS dan data-data studi/surveilans sentinel prevalensi HIV. Namun, fakta menunjukkan bahwa perkembangan dan status epidemi HIV bervariasi dan dinamis, serta menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, sejak tahun 2000, UNAIDS/WHO telah menggagas strategi Surveilans HIV Generasi Kedua (SHGK), yaitu suatu rancangan sistem surveilans yang lebih fleksibel dan komprehensif sesuai dengan status epidemi yang berkembang serta kebutuhan penanggulangan yang relevan. Surveilans generasi kedua ini merupakan proses pengumpulan dan analisis data untuk melacak perjalanan epidemi HIV dengan mengidentifikasi dimana (pada populasi apa) infeksi baru kemungkinan besar akan muncul dan dengan menilai beban masalah kesehatan akibat epidemi pada saat ini. Strategi surveilans HIV generasi kedua ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan surveilans generasi awal, dalam hal ini surveilans generasi kedua secara khusus diharapkan mampu untuk:

1. Memusatkan sumberdaya informasi yang strategis yang dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk mengurangi penyebaran HIV dan menyediakan layanan bagi penderita.

2. Memusatkan pengumpulan data pada populasi kunci (popkun), yaitu populasi yang memiliki perilaku risiko tinggi untuk lebih mudah terpapar/terinfeksi HIV.

3. Membandingkan informasi dari prevalensi HIV dan informasi dari perilaku yang dapat mendorong terjadinya infeksi agar dapat membangun gambaran/ potret perjalanan epidemi yang lebih informatif dan utuh dari waktu ke waktu.

4. Memanfaatkan sumber informasi lainnya yang relevan dengan sebaik-baiknya, seperti berbagai informasi dari surveilans penyakit menular, survei kesehatan repoduktif (kespro), dan lain-lain dalam rangka meningkatkan pemahaman yang

lebih komprehensif tentang epidemi HIV di Indonesia beserta perilaku-perilaku yang dapat mempercepat penyebarannya.

Untuk meningkatkan keberhasilan pengembangan surveilans generasi kedua ini, pemerin tah perlu:

1. Menginvestasikan sumber daya untuk memperbaiki/meningkatkan prosedur pengumpulan dan analisis data-data yang telah tesedia.

2. Merancang strategi pengumpulan berbagai data tambahan, dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda-beda, misalnya: TLS (Time Location Sampling ), RDS (Respondent Driven Sampling ), atau survei berbasis populasi pada wilayah dengan tingkat prevalensi yang sesuai.

Dalam surveilans HIV generasi kedua ini, ada 5 (lima) komponen utama yang dicakup, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Komponen Surveilans HIV Generasi Kedua

Masing-masing dari komponen di atas akan dibahas lebih lanjut pada pokok bahasan berikutnya.

Aktivitas-aktivitas pengumpulan data untuk surveilans dan monev yang telah berjalan, sering terlihat tumpang tindih (overlap). Namun demikian, perlu dipahami perbedaan keduanya. Sistem surveilans bertujuan untuk mengikuti bagaimana epidemi berubah dan berkembang, sementara sistem monev bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi

seberapa efektif program penanggulangan telah berjalan dan apakah keluaran (output ) dan hasil (outcome) dari program telah sejalan dengan aktivitas program yang telah direncanakan.

Pengalaman dan dokumentasi data dari kedua sistem yang sudah berjalan ini, dapat saling melengkapi (complementary ) untuk kepentingan dan manfaat sistem surveilans generasi kedua ini.

Secara rinci mengenai surveilans HIV generasi kedua dapat dibaca pada Pedoman Surveilans HIV Generasi Kedua (draft Kemkes 2016), namun secara ringkas implementasi strategi surveilans generasi kedua dapat disampaikan sebagai berikut:

Gambar 2. Implementasi Strategi Surveilans Generasi-2

1. Menentukan Hotspot

Hotspot dalam pedoman ini berarti lokasi atau wilayah geografis yang telah terbukti memiliki prevalensi HIV atau PMS yang tinggi atau adanya persentase yang tinggi dari populasi kunci, yaitu populasi yang memiliki perilaku risiko tinggi untuk lebih mudah terpapar/terinfeksi HIV.

Dalam menentukan hotspot, ada dua dimensi yang harus diidentifikasikan, yaitu: a. Dimensi Geografis

Sistem surveilans yang efektif harus dapat menggambarkan apa yang terjadi pada pada wilayah- wilayah yang berbeda (dengan variasi sosio-ekonominya

masing-masing) di seluruh Indonesia atau setidaknya pada wilayah-wilayah yang paling banyak didiami.

b. Dimensi perilaku berisiko

Beberapa perilaku seksual sudah dikenal berisiko untuk menularkan infeksi HIV, seperti hubungan heteroseksual dengan pasangan ganda (multiple partner ), transaksi seks komersial (menjajakan seks), penggunaan napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya) suntik, maupun seks anal. Namun, tidak semua daerah mempunyai gambaran distribusi perilaku yang sama, misalnya beberapa daerah lebih menonjol untuk perilaku heteroseksual melalui seks komersial (melalui pekerja seks komersial), sementara daerah lain lebih didominasi oleh penularan melaui penggunaan napza suntik (melalui penasun). Setiap daerah harus dapat mengidentifikasi modus transmisi/penularan apa yang dominan dan kelompok populasi kunci mana yang paling menonjol.

Tahap paling awal dalam menentukan hotspot menyiapkan daftar data/informasi yang ada. Sumber data bisa berasal dari pelaporan kasus, data surveilans IMS, sero surveilans sentinel, survei perilaku, survei biologis, estimasi dan proyeksi, maupun data lainnya. Akan lebih baik apabila data-data ini kemudian dikelompokan berdasarkan kab/kota maupun berdasarkan kelompok populasi kunci. Daftar yang telah dikelompokan ini disebut sebagai daftar inventaris surveilans.

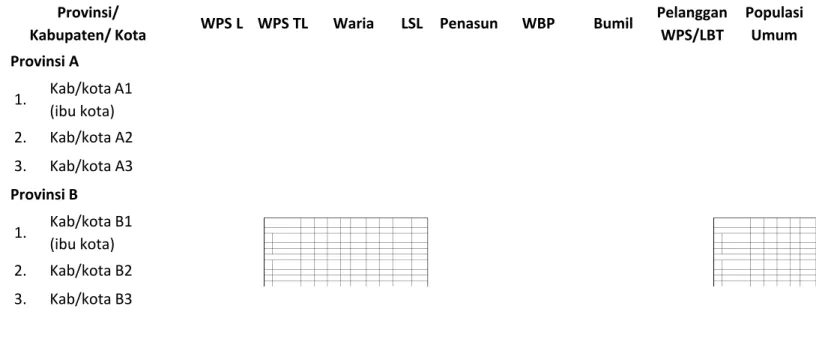

Tabel 1. Contoh Daftar Inventaris Surveilans

Keterangan: WPS L (Wanita Pekerja Seks Langsung); WPS TL (Wanita Pekerja Seks Tidak Langsung); Waria (Wanita Pria); LSL (laki-Laki Seks dengan Laki-Laki); WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan); Bumil (Ibu Hamil); LBT (Lelaki Berisiko Tinggi)

Setelah daftar inventaris surveilans dibuat dan data-data yang tersedia sudah dipelajari , maka akan mulai terlihat wilayah mana saja yang infeksi HIV-nya banyak (yaitu wilayah yang prevalensinya tinggi dan perilaku berisikonya sering ditemukan).

Provinsi/

Kabupaten/ Kota WPS L WPS TL Waria LSL Penasun WBP Bumil

Pelanggan WPS/LBT Populasi Umum Provinsi A 1. Kab/kota A1 (ibu kota) 2. Kab/kota A2 3. Kab/kota A3 Provinsi B 1. Kab/kota B1 (ibu kota) 2. Kab/kota B2 3. Kab/kota B3

Setelah membuat daftar ini, maka dapat dilanjutkan dengan mengidentifikasi populasi kunci (popkun) yang risikonya meningkat untuk tertular HIV, melalui 4 (empat) langkah berikut ini:

1) Untuk setiap unit geografis, tentukan kelompok populasi kunci mana yang penting untuk diamati.

2) Jika diperlukan, pada fase epidemi terkonsentrasi (concentrated epidemic) perkirakan besarnya populasi kunci (popkun).

3) Untuk populasi kunci yang bemasalah (paling tinggi prevalensinya), nilailah tingkat intensitas risikonya melalui studi kualitatif yang pernah dilakukan (jika ada).

4) Nilailah tingkat infeksi (prevalensi) HIV atau kasus AIDS saat ini pada popkun yang berbeda

Setelah menyelesaikan 4 (empat) langkah tersebut, dengan data yang akurat dan mencukupi, dimungkinkan untuk membuat penilaian tentang status/fase/kategori epidemi HIV yang terdiri dari 3 kategori, yaitu tingkat rendah (low level ), terkonsentrasi (concentrated ), dan meluas (generalized ).

Perlu dipahami bahwa penentuan status epidemi tidaklah mudah. Selain diperlukan data dan informasi yang akurat dari berbagai sumber, diperlukan juga kajian dan masukan dari para ahli mengenai data dan informasi yang tersedia. Selain itu status epidemi hanya dapat ditetapkan oleh kepala Dinas Kesehatan.

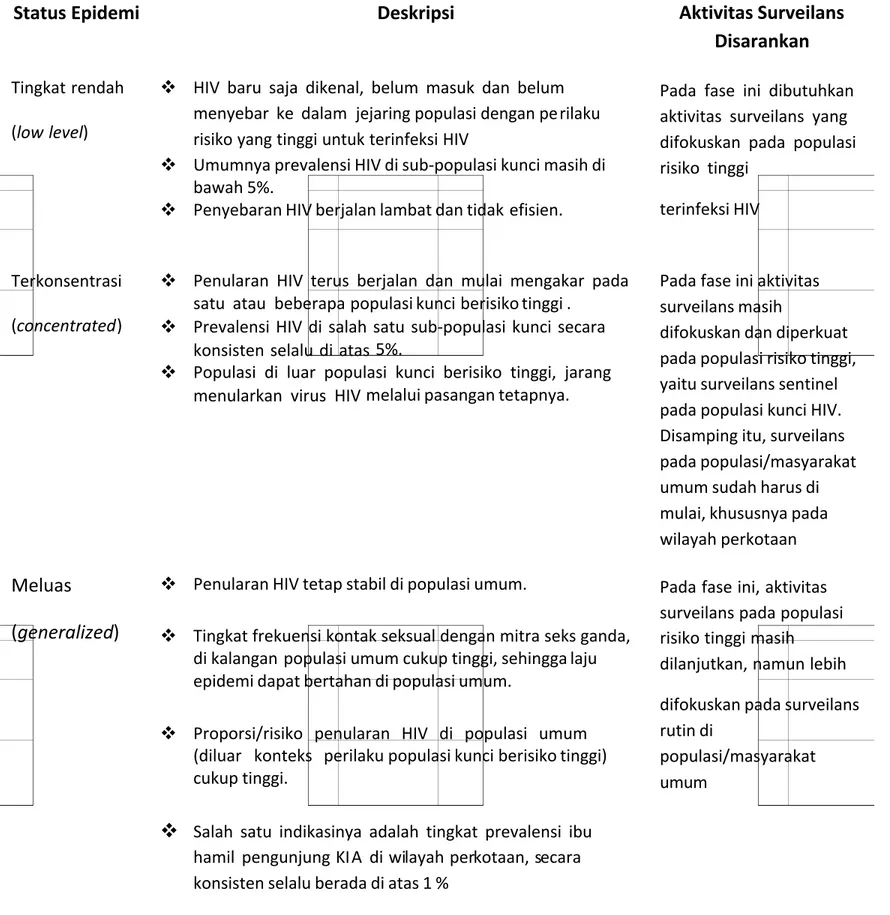

Secara singkat, karakteristik status epidemi dan aktivitas surveilans yang disarankan adalah sebagai berikut (tabel 2):

Tabel 2. Ringkasan Deskripsi Karakteristik Status Epidemi HIV

Status Epidemi Deskripsi Aktivitas Surveilans

Disarankan

Tingkat rendah (low level )

HIV baru saja dikenal, belum masuk dan belum menyebar ke dalam jejaring populasi dengan pe rilaku risiko yang tinggi untuk terinfeksi HIV

Umumnya prevalensi HIV di sub-populasi kunci masih di bawah 5%.

Penyebaran HIV berjalan lambat dan tidak efisien.

Pada fase ini dibutuhkan aktivitas surveilans yang difokuskan pada populasi risiko tinggi

terinfeksi HIV

Terkonsentrasi (concentrated )

Penularan HIV terus berjalan dan mulai mengakar pada satu atau beberapa populasi kunci berisiko tinggi .

Prevalensi HIV di salah satu sub-populasi kunci secara konsisten selalu di atas 5%.

Populasi di luar populasi kunci berisiko tinggi, jarang menularkan virus HIV melalui pasangan tetapnya.

Pada fase ini aktivitas surveilans masih

difokuskan dan diperkuat pada populasi risiko tinggi, yaitu surveilans sentinel pada populasi kunci HIV. Disamping itu, surveilans pada populasi/masyarakat umum sudah harus di mulai, khususnya pada wilayah perkotaan

Meluas (generalized )

Penularan HIV tetap stabil di populasi umum.

Tingkat frekuensi kontak seksual dengan mitra seks ganda, di kalangan populasi umum cukup tinggi, sehingga laju epidemi dapat bertahan di populasi umum.

Proporsi/risiko penularan HIV di populasi umum (diluar konteks perilaku populasi kunci berisiko tinggi) cukup tinggi.

Salah satu indikasinya adalah tingkat prevalensi ibu hamil pengunjung KIA di wilayah perkotaan, secara konsisten selalu berada di atas 1 %

Pada fase ini, aktivitas surveilans pada populasi risiko tinggi masih

dilanjutkan, namun lebih difokuskan pada surveilans rutin di

populasi/masyarakat umum

Setelah semua informasi telah didapatkan, kita akan bisa memetakan zona epidemiologis HIV. Melalui peta ini kita dapat mengindentifikasi di wilayah-wilayah mana saja epidemi sudah stabil dan di wilayah-wilayah mana saja epidemi baru mulai meningkat. Wilayah-wilayah dengan konsentrasi atau sejumlah besar populasi kunci berisiko tinggi perlu diidentifikasi. Untuk dapat melihat pola umum yang mengindikasikan potensi munculnya infeksi-infeksi baru di wilayah-wilayah tertentu,

informasi tentang prevalence rate HIV dan perilaku berisiko yang terkait perlu digali dan digunakan.

Zona epidemiologis bisa dibuat untuk seluruh negara atau mungkin terbatas pada provinsi atau kabupaten/kota atau bahkan juga wilayah regional yang menghubungkan beberapa provinsi atau kabupaten/kota, misalnya wilayah regional koridor ekonomi enam yang mencakup wilayah empat propinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Sebuah peta zona epidemiologis juga dapat memberikan kesan jalur transmisi dimana populasi kunci berisiko tinggi berpindah dari satu area ke area lain dan mendorong penyebaran infeksi. Berikut di bawah ini dua contoh peta zona epidemiologis.

Gambar 3. Estimasi Jumlah ODHA Tahun 2012: 591.823

Sumber : Kemenkes (2013). Estimasi dan Proyeksi HIV AIDS di Indonesia , Tahun 2011 - 2016.

2. Merancang Sistem Surveilans Komprehensif

Merancang dan mengelola sistem surveilans yang efektif bergantung kepada dua prinsip utama:

a. Prioritasisasi yang jelas: kita harus menentukan data dan analisis paling penting yang dibutuhkan untuk zona-zona epidemiologis dengan potensi epidemi yang

paling tinggi. Selain itu, juga harus diperkirakan sumber daya teknis dan finansial yang akan dipakai dengan cara seefesien mungkin.

b. Keluwesan (flexibility ): sistem surveilans harus memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian dimana dan kapan data dikumpulkan dan dianalisis yang berbasis pada informasi terbaru tentang situasi epideminya. Memasukkan aspek keluwesan ini kedalam perencanaan surveilans nasional akan membantu program penanggulangan menjadi senantiasa responsif dan bergerak mendahului epidemi.

Kegiatan surveilans perlu direncanakan dengan baik. Sebuah perencanaan surveilans harus dapat menjelaskan apa saja yang harus dikerjakan dan harus mencakup hal-hal berikut di bawah ini:

1) Populasi kunci yang mana yang harus diidentifikasi. 2) Data apa yang harus dikumpulkan dan dianalisis.

3) Di wilayah mana surveilans akan dilakukan dan dalam jangka waktu berapa lama.

Dalam rangka merancang sebuah sistem surveilans lokal yang komprehensif penting untuk menggunakan zona-zona epidemiologis.Dengan menggunakan zona-zona epidemiologis, aktivitas surveilans harus dipadankan dengan kebutuhan epidemi setempat. Terkait dengan hal tersebut, kita harus mengkaji beberapa hal dibawah ini:

1) Apakah potensi epidemi di wilayah ini besar, kecil, atau tidak diketahui. 2) Populasi kunci mana yang penting untuk diamati.

3) Seberapa baru informasi tentang besarnya kelompok populasi kunci, prevalensi HIV, prevalensi AIDS, atau gambaran risiko dari populasi kunci.

Kegiatan surveilans perlu direncanakan dengan baik, menggunakan semua data dan informasi yang telah dikumpulkan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, kegiatan surveilans perlu mempertimbangkan status epidemi wilayah tersebut.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, kegiatan surveilans perlu disesuaikan dengan status epidemi HIV di wilayah tersebut. Secara ringkas saran aktivitas surveilans berdasarkan derajat epidemi adalah sebagai berikut:

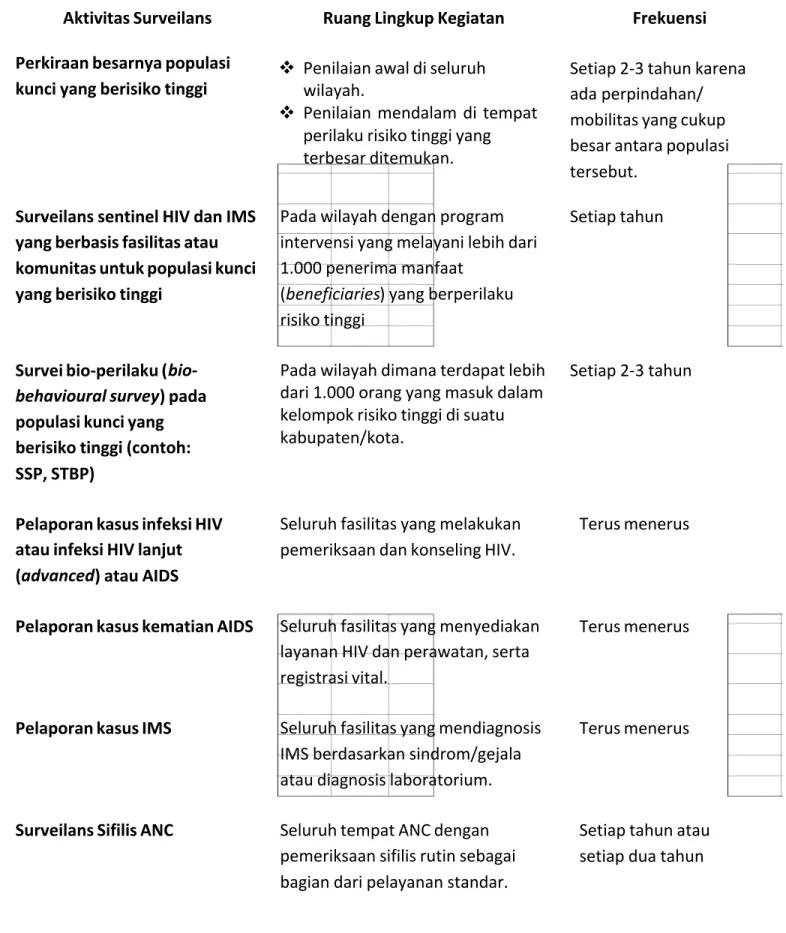

2.1. Aktivitas Surveilans pada Epidemi Tingkat Rendah

Pada wilayah atau zona epidemiologis yang berstatus epidemi tingkat rendah, penting sekali untuk mengidentifikasi wilayah mana saja yang banyak memunculkan infeksi baru (lihat tabel 3.2). Sumber daya surveilans harus dialokasikan untuk memperbarui perkiraan besarnya populasi kunci yang berisiko tinggi dan untuk pelaporan kasus rutin terhadap HIV- AIDS d an IMS.

Tabel 3. Aktivitas Surveilans pada Wilayah Epidemi Tingkat Rendah

Aktivitas Surveilans Ruang Lingkup Kegiatan Frekuensi Perkiraan besarnya populasi

kunci yang berisiko tinggi

Penilaian awal di seluruh wilayah.

Penilaian mendalam di tempat perilaku risiko tinggi yang terbesar ditemukan.

Setiap 2-3 tahun karena ada perpindahan/ mobilitas yang cukup besar antara populasi tersebut.

Surveilans sentinel HIV dan IMS yang berbasis fasilitas atau komunitas untuk populasi kunci yang berisiko tinggi

Pada wilayah dengan program intervensi yang melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat

(beneficiaries) yang berperilaku risiko tinggi

Setiap tahun

Survei bio-perilaku ( bio-behavioural survey ) pada populasi kunci yang berisiko tinggi (contoh: SSP, STBP)

Pada wilayah dimana terdapat lebih dari 1.000 orang yang masuk dalam kelompok risiko tinggi di suatu kabupaten/kota.

Setiap 2-3 tahun

Pelaporan kasus infeksi HIV atau infeksi HIV lanjut (advanced ) atau AIDS

Seluruh fasilitas yang melakukan pemeriksaan dan konseling HIV.

Terus menerus

Pelaporan kasus kematian AIDS Seluruh fasilitas yang menyediakan layanan HIV dan perawatan, serta registrasi vital.

Terus menerus

Pelaporan kasus IMS Seluruh fasilitas yang mendiagnosis IMS berdasarkan sindrom/gejala atau diagnosis laboratorium.

Terus menerus

Surveilans Sifilis ANC Seluruh tempat ANC dengan pemeriksaan sifilis rutin sebagai bagian dari pelayanan standar.

Setiap tahun atau setiap dua tahun

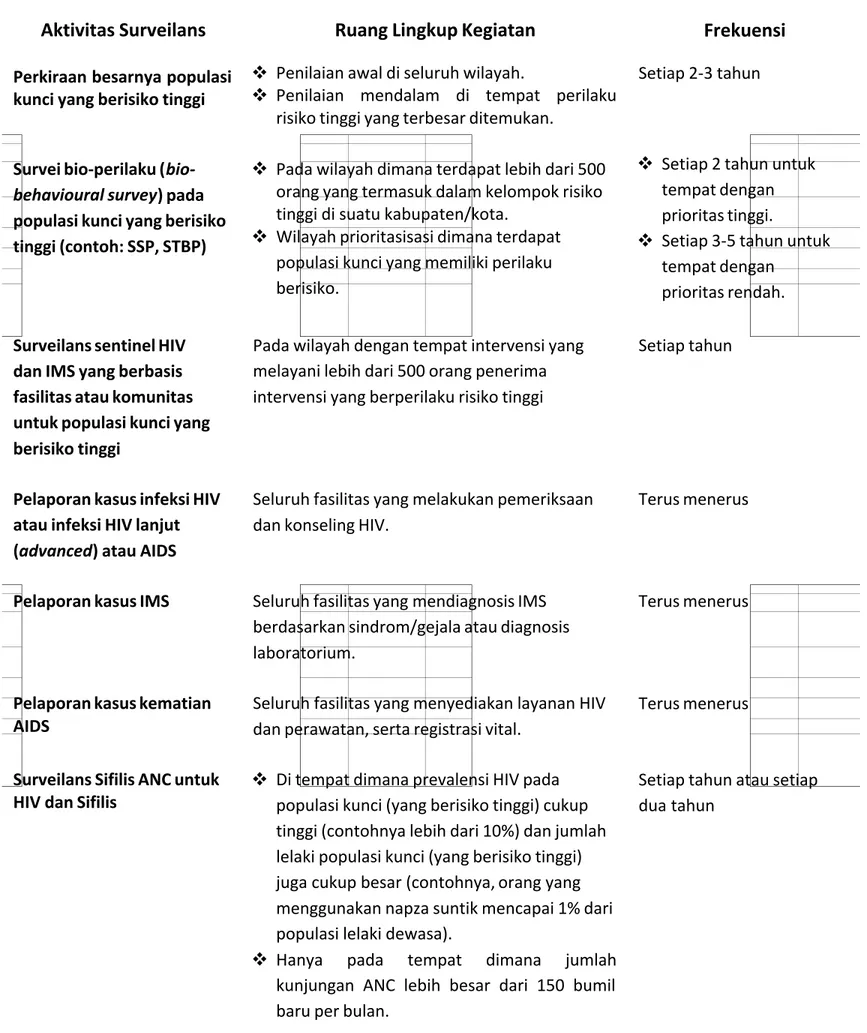

2.2. Aktivitas Surveilans pada Epidemi Terkonsentrasi

Apabila HIV telah terdeteksi pada populasi kunci yang berisiko tinggi, maka penting untuk mengetahui tentang perubahan epidemi dan wilayah penularannya. Pada wilayah-wilayah tersebut, fokus perhatian harus tetap berada pada penelusuran

prevalensi HIV yang sistematis dan perilaku berisiko di kalangan populasi k unci yang berisiko (lihat tabel 3.3)

Tabel 4. Aktivitas Surveilans pada Wilayah Epidemi Terkonsentrasi (jumlah hanya bersifat indikatif dan tidak menentukan)

Aktivitas Surveilans Ruang Lingkup Kegiatan Frekuensi

Perkiraan besarnya populasi kunci yang berisiko tinggi

Penilaian awal di seluruh wilayah.

Penilaian mendalam di tempat perilaku risiko tinggi yang terbesar ditemukan.

Setiap 2-3 tahun

Survei bio-perilaku ( bio-behavioural survey ) pada populasi kunci yang berisiko tinggi (contoh: SSP, STBP)

Pada wilayah dimana terdapat lebih dari 500 orang yang termasuk dalam kelompok risiko tinggi di suatu kabupaten/kota.

Wilayah prioritasisasi dimana terdapat populasi kunci yang memiliki perilaku berisiko.

Setiap 2 tahun untuk tempat dengan prioritas tinggi.

Setiap 3-5 tahun untuk tempat dengan

prioritas rendah. Surveilans sentinel HIV

dan IMS yang berbasis fasilitas atau komunitas untuk populasi kunci yang berisiko tinggi

Pada wilayah dengan tempat intervensi yang melayani lebih dari 500 orang penerima intervensi yang berperilaku risiko tinggi

Setiap tahun

Pelaporan kasus infeksi HIV atau infeksi HIV lanjut (advanced ) atau AIDS

Seluruh fasilitas yang melakukan pemeriksaan dan konseling HIV.

Terus menerus

Pelaporan kasus IMS Seluruh fasilitas yang mendiagnosis IMS berdasarkan sindrom/gejala atau diagnosis laboratorium.

Terus menerus

Pelaporan kasus kematian AIDS

Seluruh fasilitas yang menyediakan layanan HIV dan perawatan, serta registrasi vital.

Terus menerus

Surveilans Sifilis ANC untuk HIV dan Sifilis

Di tempat dimana prevalensi HIV pada populasi kunci (yang berisiko tinggi) cukup tinggi (contohnya lebih dari 10%) dan jumlah lelaki populasi kunci (yang berisiko tinggi) juga cukup besar (contohnya, orang yang

menggunakan napza suntik mencapai 1% dari populasi lelaki dewasa).

Hanya pada tempat dimana jumlah kunjungan ANC lebih besar dari 150 bumil baru per bulan.

Setiap tahun atau setiap dua tahun

2.3. Aktivitas Surveilans pada Epidemi Meluas

Saat epidemi terlihat jelas dan beban penyakit tersebar secara luas pada popula si, data yang dibutuhkan adalah:

Di mana dan bagaimana infeksi baru ditularkan.

Bagaimana perubahan epidemi.

Beban penyakit.

Sistem juga harus dapat mendeskripsikan kelompok populasi yang terikat dengan peningkatan perilaku seksual berisiko (lihat tabel 3.5)

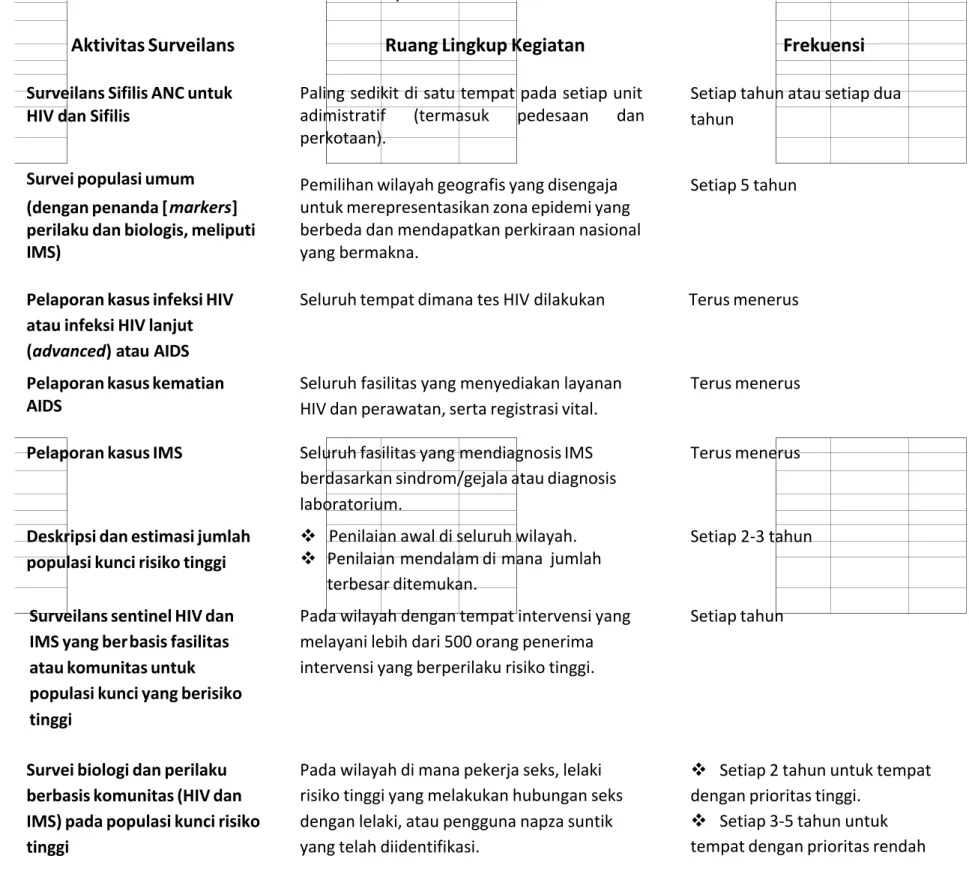

Tabel 5. Aktivitas Surveilans pada Wilayah Epidemi Meluas (Generalized ) (jumlah hanya bersifat indikatif dan tidak menentukan)

Aktivitas Surveilans Ruang Lingkup Kegiatan Frekuensi

Surveilans Sifilis ANC untuk HIV dan Sifilis

Paling sedikit di satu tempat pada setiap unit adimistratif (termasuk pedesaan dan perkotaan).

Setiap tahun atau setiap dua tahun

Survei populasi umum (dengan penanda [markers] perilaku dan biologis, meliputi IMS)

Pemilihan wilayah geografis yang disengaja untuk merepresentasikan zona epidemi yang berbeda dan mendapatkan perkiraan nasional yang bermakna.

Setiap 5 tahun

Pelaporan kasus infeksi HIV atau infeksi HIV lanjut (advanced ) atau AIDS

Seluruh tempat dimana tes HIV dilakukan Terus menerus

Pelaporan kasus kematian AIDS

Seluruh fasilitas yang menyediakan layanan HIV dan perawatan, serta registrasi vital.

Terus menerus

Pelaporan kasus IMS Seluruh fasilitas yang mendiagnosis IMS berdasarkan sindrom/gejala atau diagnosis laboratorium.

Terus menerus

Deskripsi dan estimasi jumlah populasi kunci risiko tinggi

Penilaian awal di seluruh wilayah.

Penilaian mendalam di mana jumlah terbesar ditemukan.

Setiap 2-3 tahun

Surveilans sentinel HIV dan IMS yang berbasis fasilitas atau komunitas untuk populasi kunci yang berisiko tinggi

Pada wilayah dengan tempat intervensi yang melayani lebih dari 500 orang penerima intervensi yang berperilaku risiko tinggi.

Setiap tahun

Survei biologi dan perilaku berbasis komunitas (HIV dan IMS) pada populasi kunci risiko tinggi

Pada wilayah di mana pekerja seks, lelaki risiko tinggi yang melakukan hubungan seks dengan lelaki, atau pengguna napza suntik yang telah diidentifikasi.

Setiap 2 tahun untuk tempat dengan prioritas tinggi.

Setiap 3-5 tahun untuk tempat dengan prioritas rendah

Untuk wilayah dengan derajat epidemi rendah, tidak disarankan menggunakan survei populasi umum dikarenakan biaya yang mahal dan membutuhkan sumber daya yang intensif untuk dilakukan. Sebagai alternatif, gunakanlah survei probabilitas ( probability survey) untuk populasi kunci yang berisiko tinggi pada daerah dengan epidemi tingkat rendah.

Keterangan yang lebih rinci mengenai aktivitas surveilans ini dapat dibaca pada pedoman surveilans HIV generasi kedua.

B. Estimasi dan Proyeksi HIV AIDS 1. Estimasi Populasi Kunci HIV

Dalam surveilans HIV, estimasi berarti perkiraan jumlah populasi kunci, yaitu wanita pekerja seks (WPS), laki-laki seks dengan laki-laki (LSL), waria dan pengguna napza suntik, pada saat tertentu di wilayah tertentu. Oleh karena estimasi hanya menggambarkan situasi pada saat tertentu, maka estimasi sebaiknya diperbaharui secara berkala mengikuti perkembangan data dan informasi. Selain jumlah populasi kunci, pada kegiatan estimasi juga diperhitungkan jumlah populasi kunci yang HIV positif. Estimasi penting untuk perencanaan program dan sebagai data dasar untuk melakukan proyeksi epidemi HIV ke depan.

Perlu dipahami estimasi bukan merupakan angka pasti, dan dalam perhitungannya menggunakan range (rentang) maupun poin, yaitu estimasi rendah, tinggi dan titik. Estimasi titik merupakan nilai tengah/nilai yang dianggap paling mungkin untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya, namun demikian keadaan sesungguhnya bisa berada di mana saja di dalam range.

Hasil estimasi akan sangat tergantung pada kualitas data input. Data input yang dipergunakan dalam estimasi adalah data pemetaan (khususnya geografis), data-data program dan surveilans, data-data-data-data survei lain terkait, maupun sensus penduduk. Data pemetaan merupakan data input yang sangat penting, dan kualitas data pemetaan sangat mempengaruhi perhitungan estimasi. Pada tahun 2014, Kementerian Kesehatan telah mengembangkan Petunjuk Teknis Pemetaan Populasi Kunci yang harus dijadikan acuan dalam pemetaan. Diharapkan dengan juknis ini, akan didapatkan hasil pemetaan yang lebih valid danreliable.

Di dunia dikenal berbagai metode estimasi, antara lain capture-recapture, sensus/enumerasi, multiplier, population survey, network scale-up. Di Indonesia, berdasarkan data yang ada, tim nasional menggunakan regresi. Metode ini mungkin berubah mengikuti ketersediaan data ataupun perkembangan pengetahuan di masa yang akan datang.

Berbagai data input yang disebutkan di atas kemudian diolah dengan program statistik untuk mendapatkan model yang sesuai. Perhitungan model dibuat secara terpisah untuk masing-masing populasi kunci. Model yang tepat kemudian

diterapkan kepada wilayah kabupaten/kota yang sama sekali tidak memiliki data, sehingga kabupaten/kota tersebut juga memiliki angka estimasi. Pada tahap ini perlu dilakukan verfikasi ke beberapa tempat untuk memastikan bahwa model sudah tepat. Perlu dipahami, bahwa estimasi juga memperhitungkan populasi yang tersembunyi/belum dijangkau maupun duplikasi sehingga hasil estimasi belum tentu sama persis dengan data yang ada. Secara ringkas, proses estimasi dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 4. Alur kerja proses estimasi populasi kunci

2. Estimasi dan Proyeksi HIV AIDS

Apabila estimasi merupakan perhitungan pada satu waktu, maka proyeksi adalah prediksi situasi ke depan. Di dunia, ada berbagai jenis program yang dipergunakan untuk melakukan proyeksi, namun karena pola epidemi di Indonesia secara umum adalah epidemi terkonsentrasi maka Indonesia menggunakan program AEM ( Asian Epidemic Modeling ). Selain AEM, Indonesia juga mempergunakan Spectrum.

AEM mempergunakan data STBP, data estimasi, data program dan sensus penduduk sebagai data input. AEM berbasis excel dan memiliki sheet terpisah untuk masing-masing populasi kunci. AEM dapat memproyeksikan jumlah populasi kunci maupun jumlah populasi kunci yang HIV positif, sehingga dalam perkembangannya juga dapat memproyeksikan kebutuhan obat maupun kebutuhan

sumber daya lain untuk intervensi. Selain itu AEM juga dapat memproyeksikan situasi di masa yang akan datang dengan berbagai skenario intervensi.

Selain AEM, Indonesia juga menggunakan Spectrum, khususnya untuk perhitungan terkait ibu dan anak. Spectrum di desain untuk populasi umum (epidemi meluas), sehingga lebih tepat apabila dipergunakan untuk perhitungan terkait ibu hamil dan anak.

Gambar 5. Alur kerja proses proyeksi

Gambar 6. Contoh hasil proyeksi ODHA usia 15 tahun di 31 propinsi tahun 2000-2025 (AEM)

Sampai disini peserta dapat mengerjakan Latihan 1. Melakukan analisis kegiatan surveilans generasi kedua di wilayah kerja sesuai dengan petunjuk latihan yang ada pada fasilitator

POKOK BAHASAN 2. PEMETAAN POPULASI KUNCI HIV

A. Konteks dan Sumber Daya Pemetaan 1. Tujuan pemetaan

Pemetaan adalah alat penting untuk merencanakan intervensi program HIV bagi populasi kunci. Sasaran pemetaan khususnya adalah: wanita pekerja seks (WPS), waria, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL), dan pengguna napza suntik (Penasun).

2. Jenis pemetaan

Ada tiga jenis pemetaan, yaitu: pemetaan geografis, pemetaan sosial, dan pemetaan sumber daya intervensi. Pemetaan geografis dilakukan di tingkat kabupaten/kota dalam rangka mendapatkan informasi dasar yang diperlukan untuk penganggaran dan perencanaan intervensi pada populasi kunci. Ketika perencanaan intervensi yang lebih rinci diperlukan, pemetaan sosial dan pemetaan sumber daya intervensi perlu dilakukan sebagai kombinasi pemetaan geografis. Agar menjadi lebih efektif, pemetaan sosial dan pemetaan sumber daya intervensi dilakukan oleh atau dengan petugas yang melaksanakan intervensi pada populasi k unci.

3. Komposisi tim

Komposisi tim pemetaan sebagai berikut:

Pengawas (1 pengawas per ~50 hotspot1)

4-8 orang petugas lapangan, termasuk anggota komunitas populasi kunci Petugas administrasi

Lihat Lampiran A Petunjuk Teknis Pemetaan Populasi Kunci untuk Perencanaan Intervensi Program HIV menjelaskan uraian tugas dan kualifikasi dari tim lapangan.

4. Kebutuhan sumber daya dan prioritas kabupaten/kota

Jumlah hotspot bervariasi berdasarkan besarnya jumlah populasi, apakah berada di perkotaan serta faktor lainnya

Sehubungan dengan penggunaan pemetaan untuk perencanaan intervensi bagi populasi kunci, maka kabupaten/kota yang harus diprioritaskan untuk pemetaan

1

Untuk kabupaten/kota yang memiliki lebih dari 50 hotspot (termasuk semua kelompok populasi kunci) dapat dibagi berdasarkan populasi kunci atau kecamatan. Setiap pengawas lapangan bertanggungjawab untuk 50 hotspot atau kurang. Kabupaten/kota yang memiliki lebih dari tiga orang pengawas lapangan perlu diatur secara keseluruhan oleh pengawas kabupaten/kota.

adalah yang sedang melakukan intervensi pada populasi kunci. Sebagai contoh, daerah yang telah diprioritaskan untuk peningkatan layanan oleh program nasional penanggulangan HIV AIDS, maka kegiatan pemetaan di daerah tersebut harus diprioritaskan terlebih dahulu.

Lihat Lampiran B Petunjuk Teknis Pemetaan Populasi Kunci untuk Perencanaan Intervensi Program HIV untuk data yang didokumentasikan dari pemetaan sebelumnya menurut kabupaten/kota.

5. Definisi operasional populasi kunci di pemetaan

Definisi operasional pemetaan populasi kunci:

Wanita pekerja seks langsung - perempuan yang menjual seks untuk uang atau barang sebagai sumber utama pendapatan mereka. Sumber utama artinya ada kepastian memperoleh pendapatan, bukan besar/kecilnya pendapatan. Para perempuan ini termasuk mereka yang bekerja di rumah bordil, lokalisasi, jalanan, atau tempat-tempat umum di mana pelanggan datang untuk membeli seks. Para perempuan ini mungkin bekerja atau tidak bekerja untuk makelar atau mucikari.

Wanita pekerja seks tidak langsung – perempuan yang bekerja di tempat hiburan (seperti karaoke, bar, panti pijat, dan lain-lain) dan yang menjual seks kepada pelanggan mereka yang ditemui di tempat hiburan. Transaksi seks dapat terjadi di tempat hiburan atau di luar tempat hiburan dan pemilik/manajer tempat hiburanmungkin memfasilitasi atau tidak memfasilitasi transaksi seks tersebut. Tidak semua perempuan yang bekerja di tempat hiburan tersebut menjual seks, sehingga perlu untuk membedakan pekerja seks dan bukan pekerja seks selama pemetaan di jenis hotspot ini.

Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki – laki-laki yang berhubungan seks dengan pasangan laki-lakinya. Kelompok ini termasuk orang-orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai gay, biseksual, atau heteroseksual. Kategori ini termasuk orang-orang yang menjual dan/atau membeli seks dengan laki-laki lain (pekerja seks laki-laki).

Waria- transgender (laki-laki menjadi perempuan) atau laki-laki secara biologis yang mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan dan/atau berperilaku dan berpakaian seperti perempuan.

Pengguna napza suntik - pria dan wanita yang menyuntikkan napza dalam 12 bulan terakhir selain yang ditentukan oleh profesional medis. Kelompok ini mencakup penasun yang sedangdalam terapi subtitusi opiat atau dalam program abstinen2.

2

Banyak pengguna napza suntik berada dalam suatu institusi, misalnya penjara. Meskipun jumlah penasun ini mungkin substansial, tetapi tidak dimasukkan dalam pemetaan.

Sub - kelompok yang diprioritaskan untuk pemetaan adalah populasi kunci yang dimaksudkan untuk target intervensi pencegahan.

B. Pemetaan Tingkat Kabupaten/Kota (Pemetaan Tahap 1)

Tahap pertama dari pemetaan akan berlangsung di tingkat kecamatan atau kabupaten/kota., meliputi:

1. Melibatkan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan/pemerintah daerah 2. Mengembangkan daftar hotspot

2b. Menentukan teknis yang digunakan untuk pemetaan penasun

3. Mengumpulkan informasi tentang sub-populasi dan konteks risiko (Pemetaan Sosial) 4. Mengembangkan daftar layanan yang tersedia dan mitra pelaksana (Pemetaan

Sumber Daya Intervensi)

5. Persiapaan lapangan untuk pemetaan tingkat hotspot

Mayoritas kegiatan dalam tahap pertama pemetaan ini dilakukan oleh tim pengawas. Pengawas tetap memerlukan bantuan dari salah satu petugas lapangan untuk menyelesaikan semua tugas, dan juga dukungan dari petugas administrasi untuk memberitahu para pemangku kepentingan jadwal pertemuan.

Sangat mungkin sepasang petugas lapangan dapat mengunjungi 2-3 hotspot dalam satu sesi kegiatan (misalnya selama 5 jam di waktu malam) dan bahwa ada 5 hari kerja produktif dalam seminggu (misalnya Rabu - Minggu malam). Pastikan untuk melakukan perhitungan untuk kunjungan ulang pada sekitar 10-15% dari hotspot dan 10% untuk validasi hotspot dari seluruh jumlah hotspot yang dikunjungi.

Alat bantu:

Daftar Hotspot Utama – Lihat uraian diatas. Daftar ini mencakup kolom untuk mencatat informasi saat kunjungan lapangan yang dijadwalkan dan ketika tim lapangan telah selesai kegiatanlapangan. Gunakan daftar ini untuk membantu jadwal kegiatanpetugas lapangan.

Uraian kerja tim lapangan – (Lampiran A Petunjuk Teknis Pemetaan Populasi Kunci untuk Perencanaan Intervensi Program HIV) untuk memastikan orang yang direkrut sebagai tim lapangan memenuhi kualifikasi minimum, pengawas harus mengacu kepadauraian pekerjaan yang disediakan.Bahan pelatihan untuk tim lapangan -(Lampiran D Petunjuk Teknis Pemetaan Populasi Kunci untuk Perencanaan Intervensi Program HIV) satu set slide untuk menjelaskan proses dan contoh konkrit yang menggambarkan bagaimana melakukan pemetaan hotspot .

C. Pemetaan Tahap 2 – Pemetaan Tingkat Hotspot

Tahap kedua pemetaan geografis dilakukan di tingkat hotspot. Langkah-langkah kunci dari fase ini meliputi:

1.

1. Melakukan Melakukan pendekatan pendekatan ke ke hotspothotspot 2.

2. Memilih Memilih orang orang kunci kunci dan dan membangun membangun hubunganhubungan 3.

3. Memperoleh Memperoleh Informasi Informasi dari dari orang orang kuncikunci 4.

4. Melakukan Melakukan kunjungan kunjungan ulang ulang ke ke hotspothotspot 5.

5. Mencatat Mencatat informasi dan informasi dan memeriksa memeriksa lembar data lembar data hotspothotspot 6.

6. Melakukan Melakukan pengawasan pengawasan lapanganlapangan 7.

7. Prosedur Prosedur khusus khusus untuk untuk mengestimasi mengestimasi jumlah pejumlah penasunnasun

D.

D. Analisis Analisis dan dan Pemanfaatan Pemanfaatan Data Data Pemetaan Pemetaan GeografisGeografis

Setelah hotspot dikunjungi, data harus dikumpulkan dan dianalisis. Langkah-langkah Setelah hotspot dikunjungi, data harus dikumpulkan dan dianalisis. Langkah-langkah kunci dari fase ini meliputi:

kunci dari fase ini meliputi:

Mengentri Mengentri datadata

Meringkas Meringkas hasilhasil

Memeriksa Memeriksa hasil hasil dan dan menyelesaikan menyelesaikan permasalahan permasalahan datadata

Melibatkan Melibatkan pemangku pemangku kepentingan kepentingan untuk untuk mengkaji mengkaji hasilhasil

Sampai disini peserta dapat

Sampai disini peserta dapat melakukan Latihan 2. Laporan dan melakukan Latihan 2. Laporan dan AnalisisAnalisis Pemetaan Geografis populasi kunci HIV , sesuai dengan Petunjuk Latihan yang Pemetaan Geografis populasi kunci HIV , sesuai dengan Petunjuk Latihan yang

ada pada fasilitator. ada pada fasilitator.

POKOK

POKOK BAHASAN BAHASAN 3. 3. LAPORAN LAPORAN KASUS KASUS HIV HIV DAN DAN AIDSAIDS

A.

A. Tujuan pelaporan kasus Tujuan pelaporan kasus HIV dan HIV dan AIDSAIDS

Pelaporan kasus adalah komponen inti dari program surveilans penyakit, termasuk HIV Pelaporan kasus adalah komponen inti dari program surveilans penyakit, termasuk HIV dan AIDS. Jumlah kasus yang didiagnosis di layanan kesehatan ini dimaksudkan untuk dan AIDS. Jumlah kasus yang didiagnosis di layanan kesehatan ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian berapa banyak kasus seperti itu yang mungkin ada pada populasi memberikan penilaian berapa banyak kasus seperti itu yang mungkin ada pada populasi umum.

umum.

Data laporan kasus berguna untuk memicu penyelidikan lebih jauh ke dalam wilayah Data laporan kasus berguna untuk memicu penyelidikan lebih jauh ke dalam wilayah ketika terjadi lonjakan kasus yang mendadak atau adanya laporan jumlah kasus yang ketika terjadi lonjakan kasus yang mendadak atau adanya laporan jumlah kasus yang banyak yang tidak biasa. Untuk dapat menginterpretasikan data secara tepat, penting banyak yang tidak biasa. Untuk dapat menginterpretasikan data secara tepat, penting untuk memahami hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan (tes), kemampuan untuk memahami hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan (tes), kemampuan diagnostik, dan pelaporan dari berbagai fasilitas kesehatan.

diagnostik, dan pelaporan dari berbagai fasilitas kesehatan.

B.

B. Perkembangan dan status pelaporan kasus Perkembangan dan status pelaporan kasus HIV dan AHIV dan AIDS di IndonesiaIDS di Indonesia

Pada periode awal, pelaporan kasus AIDS berfungsi sebagai

Pada periode awal, pelaporan kasus AIDS berfungsi sebagai proxy proxy untuk memahami untuk memahami beban penyakit, karena tidak adanya pelaporan kasus HIV. Setelah layanan konseling beban penyakit, karena tidak adanya pelaporan kasus HIV. Setelah layanan konseling dan tes telah ditingkatkan, sebagian besar negara, maka pelaporan kasus HIV dapat dan tes telah ditingkatkan, sebagian besar negara, maka pelaporan kasus HIV dapat dilakukan setiap bulan yakni jumlah orang dites, jumlah yang didiagnosis HIV positif dan dilakukan setiap bulan yakni jumlah orang dites, jumlah yang didiagnosis HIV positif dan jumlah

jumlah yang yang kembali kembali untuk untuk hasil hasil tes tes mereka mereka (yaitu (yaitu mengetahui mengetahui status status HIV) HIV) yangyang dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, dan populasi

dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, dan populasi kunci.kunci.

Program nasional HIV AIDS telah mengadopsi sistem resgister pra-ART dan Program nasional HIV AIDS telah mengadopsi sistem resgister pra-ART dan pemantauan ART yang menyediakan data individu dengan HIV AIDS dan memerlukan pemantauan ART yang menyediakan data individu dengan HIV AIDS dan memerlukan pelayanan perawatan dan pengobatan . Hal ini menjadi duplikasi pada pelaporan data pelayanan perawatan dan pengobatan . Hal ini menjadi duplikasi pada pelaporan data konseling dan testing (yaitu sumber data jumlah kasus HIV), pelaporan kasus AIDS dan konseling dan testing (yaitu sumber data jumlah kasus HIV), pelaporan kasus AIDS dan pelaporan pada perawatan, dukungan dan pengobatan (CST), yaitu register pra-ART pelaporan pada perawatan, dukungan dan pengobatan (CST), yaitu register pra-ART dan monitoring pasien ART. Kementerian Kesehatan, Sub-Direktorat HIV AIDS dan IMS, dan monitoring pasien ART. Kementerian Kesehatan, Sub-Direktorat HIV AIDS dan IMS, berencana untuk memperbarui sistem terkait pelaporan kasus HIV dan AIDS, untuk berencana untuk memperbarui sistem terkait pelaporan kasus HIV dan AIDS, untuk menggambarkan perkembangan program dan epidemi.

menggambarkan perkembangan program dan epidemi.

Pada setiap tahap pelaporan data, angka digabungkan menurut wilayah geografis, yaitu Pada setiap tahap pelaporan data, angka digabungkan menurut wilayah geografis, yaitu data dari semua layanan yang ada di kabupaten digabungkan menjadi angka tingkat data dari semua layanan yang ada di kabupaten digabungkan menjadi angka tingkat

kabupaten, data dari semua kabupaten yang ada di suatu provinsi digabungkan menjadi kabupaten, data dari semua kabupaten yang ada di suatu provinsi digabungkan menjadi angka tingkat provinsi.

angka tingkat provinsi.

C. Pendekatan saat ini untuk menganalisis dan menafsirkan data kasus HIV di C. Pendekatan saat ini untuk menganalisis dan menafsirkan data kasus HIV di

Indonesia Indonesia

1.

1. Perubahan karakteristik Perubahan karakteristik ODHA dan ODHA dan beban penyakit beban penyakit dari wdari waktu ke aktu ke waktu:waktu:

Perubahan dalam pelaporan kasus HIV dalam konteks jumlah dan jenis kelompok Perubahan dalam pelaporan kasus HIV dalam konteks jumlah dan jenis kelompok mengakses layanan konseling dan tes

mengakses layanan konseling dan tes

2. Membandingkan pola dari pelaporan kasus HIV dengan proyeksi pemodelan 2. Membandingkan pola dari pelaporan kasus HIV dengan proyeksi pemodelan

epidemi: epidemi:

Pemodelan epidemi cenderung memproyeksikan perkiraan yang lebih realistis untuk Pemodelan epidemi cenderung memproyeksikan perkiraan yang lebih realistis untuk beban penyakit sehingga masih mungkin menggambarkan tren kasus HIV yang beban penyakit sehingga masih mungkin menggambarkan tren kasus HIV yang dilaporkan dan distribusi kasus antara kelompok-kelompok berdasarkan jenis dilaporkan dan distribusi kasus antara kelompok-kelompok berdasarkan jenis kelamin, profil risiko atau wilayah geografis. Saat ini, pemodelan epidemi yang kelamin, profil risiko atau wilayah geografis. Saat ini, pemodelan epidemi yang digunakan adalah untuk memproyeksikan perkiraan ODHA, infeksi baru, dan digunakan adalah untuk memproyeksikan perkiraan ODHA, infeksi baru, dan kematian terkait AIDS pada tingkat nasional.

kematian terkait AIDS pada tingkat nasional. 3.

3. Pelacakan kemajuan dari mengurangi angka kesakitan dan Pelacakan kemajuan dari mengurangi angka kesakitan dan kematian di antarakematian di antara ODHA

ODHA

Inisiasi dini layanan perawatan dan pengobatan berhubungan dengan pengurangan Inisiasi dini layanan perawatan dan pengobatan berhubungan dengan pengurangan secara signifikan morbiditas terkait AIDS dan pengurangan angka kematian ODHA. secara signifikan morbiditas terkait AIDS dan pengurangan angka kematian ODHA.

Sampai disini

Sampai disini peserta dapeserta dapat melakupat melakukan Latihan kan Latihan 3. 3. Laporan dan Laporan dan analisisanalisis KasusKasus HIV dan AIDS, sesuai dengaan Petunjuk Latihan yang ada pada fasilitator. HIV dan AIDS, sesuai dengaan Petunjuk Latihan yang ada pada fasilitator.

POKOK BAHASAN 4. SURVEILANS IMS

Komponen Utama Surveilans IMS

Ada empat komponen utama sebagai dasar sistem surveilans IMS (Pedoman surveilans IMS, rekomendasi WHO, 2012) yaitu:

A. Pelaporan Kasus IMS

Tujuan

Pelaporan kasus IMS mencerminkan jumlah kasus IMS yang didiagnosis melalui layanan IMS, termasuk sindrom IMS dan diagnosis IMS berbasis laboratorium. Tujuan utama dari pelaporan kasus IMS adalah untuk menentukan bagaimana kecenderungan kasus IMS berubah dari waktu ke waktu dalam hal karakteristik pasien (misalnya, usia, jenis kelamin, dan populasi kunci) dan distribusi geografis kasus IMS. Data ini dapat

digunakan untuk mengidentifikasi di mana epidemi yang dapat dikontrol atau meluas dan memprioritaskan area untuk tindakan pengendalian IMS yang lebih intensif.

Alur data pelaporan kasus IMS

Pasien yang datang ke layanan IMS didokumentasikan dalam register layanan dan

catatan medis pasien.

Layanan membuat laporan menggunakan format standar nasional, yang berisi data

jenis kunjungan yang ada di layanan IMS, dan jumlah kasus IMS dengan diagnosis serta karakteristik kasus (usia, jenis kelamin, dan populasi kunci); data jumlah dan jenis kasus yang telah diobati berdasarkan diagnosis IMS, dan tes untuk sifilis.

Definisi kasus yang digunakan untuk pelaporan kasus IMS

Data surveilans IMS, mencakup tiga sindrom IMS :

sindrom ulkus genital pada pria,

sindrom ulkus genital pada wanita, dan sindrom duh tubuh uretra pria.

Selain sindrom IMS, kasus yang didiagnosis atau dikonfirmasi melalui tes laboratorium juga dilaporkan, yaitu:

Gonore

Fasilitas kesehatan yang berpartisipasi dalam pelaporan kasus IMS

Semua layanan kesehatan sektor publik yang melayani penanganan IMS:

puskesmas, rumah sakit kabupaten/kota/provinsi.

Layanan kesehatan LSM yang menyediakan layanan IMS kepada populasi kunci Sub-populasi yang terwakili dari pelaporan kasus IMS

Mayoritas orang yang datang ke layanan IMS karena menderita gejala terkait IMS (misalnya ulkus genital atau duh tubuh) atau karena mereka telah tertular dari pasangan seks yang menderita IMS dan telah diinformasikan atau dianjurkan untuk mencari layanan IMS.

Namun, ada potensi sebagian besar orang menderita IMS yang tidak memiliki gejala atau bahkan jika mereka menderita gejala IMS sekalipun, memilih untuk tidak berobat ke layanan kesehatan. Mereka memilih untuk mengobati diri sendiri dengan memberi obat melaui apotik atau toko obat lainnya. Hal tersebut menunjukkan, bahwa pelaporan kasus IMS tidak menangkap sebagian besar orang dengan IMS, yang berarti bahwa jumlah kasus IMS dilaporkan untuk keperluan surveilans merupakan sebagian kecil dari beban penyakit dalam populasi.

Analisis data pelaporan kasus IMS - tingkat layanan kesehatan

Analisis data pelaporan kasus IMS dapat ditampilkan dengan menggunakan grafik dan tabel standar, sangat membantu menginterpretasikan dan memanfaatkan data untuk memperkuat program pengendalian IMS. Bagian berikut memberikan contoh jenis analisis dan interpretasi data yang dapat dilakukan dari pelaporan kasus IMS dari satu layanan kesehatan.

Dapat juga digunakan grafik bar, seperti contoh ber ikut.

Jumlah tes sifilis ditampilkan pada kasus IMS laki-laki dan WPS, dan wanita selain

WPS dari waktu ke waktu (dan% dari tes positif yang ditunjukkan dalam grafik bar).

0 200 400 600 800 1000 1200

Januari 2011 Februari 2011 Maret 2011

# kunjungan ke layanan IMS - Pria # kunjungan ke layanan IMS - WPS # kunjungan ke layanan IMS - wanita bukan WPS

0 40 80 120 160 200

Januari 2011 Februari 2011 Maret 2011

# Kasus ulkus genital pria # Kasus duh tubuh uretra pria # kasus IMS lainnya pada pria

0 40 80 120 160 200

Januari 2011 Februari 2011 Maret 2011 # Kasus ulkus genital pada wanita bukan WPS # Kasus IMS lainnya pada wanita bukan WPS

Pada fasilitas kesehatan yang dipilih, ditampilkan jumlah laboratorium yang

mediagnosis kasus gonore pada pria, WPS, dan wanita selain WPS (tidak termasuk ibu hamil) dari waktu ke waktu.

Data kaskade di layanan KIA: Skrining Sifilis di layanan KIA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Januari 2011 Februari 2011 Maret 2011 % pria yang dites sifilis % WPS yang dites sifilis

% wanita bukan WPS yang dites sifilis

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Januari 2011 Februari 2011 Maret 2011 % pria positif sifilis % WPS positif sifilis % wanita bukan WPS positif sifilis

0 50 100 150 200 250

Januari 2011 Februari 2011 Maret 2011

LSL, Waria dan Pria pekerja seks

Jumlah kunjungan pasien IMS pada LSL, Waria danPPS - ! 5,000 ! 10,000 ! 15,000 ! 20,000 ! 25,000 ! 30,000 ! 35,000 ! 40,000 ! 45,000 !

Jumlah ibu hamil yang berkunjung ke layanan

KIA !

Jumlah ibu hamil yang dites sifilis !

Jumlah ibu hamil yang positif sifilis !

Jumlah ibu hamil positif sifilis yang diobati ! 35% bumil yang diskrining! 2.2% bumil yang dites positif sifilis! - ! 5,000 ! 10,000 ! 15,000 ! 20,000 ! 25,000 ! 2010! 2011! 2012!

Jumlah ibu hamil yang berkunjung ke layanan KIA ! Jumlah ibu hamil

yang dites sifilis ! - ! 50 ! 100 ! 150 ! 200 ! 250 ! 300 ! 2010! 2011! 2012!

Jumlah ibu hamil yang positif sifilis ! Jumlah ibu hamil

positif sifilis yang diobati ! - ! 2,000 ! 4,000 ! 6,000 ! 8,000 ! 10,000 ! 2010! 2011! 2012! PPS! Waria! LSL! - ! 2,000 ! 4,000 ! 6,000 ! 8,000 ! 10,000 ! 2010! 2011! 2012! Jumlah kunjungan ke layanan IMS pada LSL ! Jumlah yang dites sifilis

pada LSL! 24%! 17%! 22%! 0%! 5%! 10%! 15%! 20%! 25%! 30%! 2010! 2011! 2012! Posi%vity)rate)Sifilis)pada)LSL)

Pelaporan kasus Sifilis Kongenital

Selain kasus IMS di kalangan orang dewasa, kasus sifilis kongenital pada bayi baru lahir adalah kejadian penting untuk surveilans. Ada beberapa titik di mana kasus sifilis kongential dapat didiagnosis dan dilaporkan:

1) Pada saat lahir di fasilitas kesehatan atau

2) Pada layanan pediatrik darurat, ketika kelahiran terjadi di rumah, dan kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan atau

3) Kematian yang dilaporkan sebagai lahir mati.

B. Pemantauan prevalensi IMS

Tujuan pemantauan prevalensi IMS

Untuk menentukan beban IMS dalam suatu populasi, maka perlu mengukur prevalensi infeksi yang mewakili populasi pada titik tertentu dalam suatu waktu (cross sectional ). Perubahan epidemi juga dapat diukur dengan melihat kecenderungan penilaian prevalensi dari beberapa survei potong lintang, selama metodologi pengambilan sampel dan diagnostik untuk IMS sebanding antara putaran.

Pemilihan populasi dalam pemantauan prevalensi IMS

Pengukuran prevalensi IMS pada populasi umum dan pada populasi kunci yang berisiko tinggi, misalnya WPS, LSL, Waria. Di Indonesia, pemantauan prevalensi gonore, klamidia, dan sifilis dilakukan melalui survei terpadu biologis dan perilaku (STBP) populasi kunci risiko tinggi dan pemeriksaan sifilis dimasukkan sebagai bagian dari surveilans sentinel HIV.

Frekuensi melakukan penilaian prevalensi IMS

Frekuensi STBP dilakukan setiap 2 sampai 3 tahun dan sesuai ketersediaan dana. Karena tes sifilis kurang memerlukan sumber daya yang intensif, adalah mungkin untuk memasukkannya ke dalam kegiatan tahunan surveilans sentinel HIV.

Besar sampel

Besar sampel untuk STBP adalah 250 responden untuk masing-masing sub-populasi WPS langsung, WPS tidak langsung, LSL, Waria, dan 300-400 responden untuk proxy

populasi pelanggan pekerja seks (misalnya sopir truk, sopir ojek, tenaga kerja bongkar muat, anak buah kapal, dan lain-lain) di setiap lokasi survei.

Dalam surveilans sentinel HIV besar sampel adalah 250 responden untuk WPS langsung, WPS tidak langsung, LSL, Waria, dan 400 responden untuk pengunjung KIA, WBP, dan pria pengunjung klinik IMS.

Analisis data pemantauan prevalensi IMS