DILEMA PENINGKATAN KAPASITAS ORNOP: Antara Idealisme dan Pragmatisme

©2013

Penyunting:A.B. Widyanta

Penyelaras Akhir: Timotius Apriyanto

Rancang Sampul dan Tata Letak :Halik Sandera

Diterbitkan oleh:

D

aftar

I

sI

HALAMAN JUDUL... i

DAFTAR ISI ... v

KATA PENGANTAR ... vii

Bab I Pendahuluan Rekam Jejak Program Pengembangan Kapasitas Organisasi Non Pemerintah (Ornop) ... 1

A. Arti penting Buku ini ... 1

B. Sekilas tentang ICCO/KIA ... 3

C. Program Kemitraan dengan ICCO/KIA ... 7

D. Pengembangan Kapasitas Ornop ... 9

E. Sistematika Buku ... 11

Bab II Menuju Ornop Strategis dan Berkelanjutan: Realita vs Utopia? ... 17

A. Pengembangan Kapasitas ... 17

B. Ornop Ideal: Gugatan Realitas-Aktual ... 24

C. Ornop dan Gerakan Sosial ...26

D. Kemitraan Setara dan Ornop yang Berkelanjutan ... 29

E. Pelayanan Berbasis Ideologi dan Profesionalisme ... 34

Bab III Pengembangn Kapasitas sebagai Proses Belajar ... 39

A. Transformasi Sosial Ornop di Jawa ... 39

B. Peran Strategis Ornop dalam Penguatan Masyarakat Sipil ... 42

C. Filosoi, Strategi dan Metodologi Penguatan Masyarakat Sipil ... 52

D. Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Proses Demokratisasi 60 E. Epilog: Membangun Sinergi untuk Penguatan Masyarakat Sipil Indonesia ... 77

Implementasi, Monitoring dan Evaluasi (PIME) ... 83

B. Perubahan Pola Kemitraan Ornop ... 93

C. menata Ulang Strategi Keberlanjutan Ornop ... 99

D. Epilog: Ujung Tanduk Dilema ... 107

LAMPIRAN ... 111

Empunya nukilan di atas adalah Gunawan Mohammad(GM) pada Catatan Pinggir edisi Senin 12 Januari 2009, bertitelkan Sishipus. Nukilan itu terhadirkan boleh jadi karena sentilannya yang pas dengan kisah sekaligus kiprah yang terpapar di buku ini. Tak banyak Ornop yang berani ambil jarak dan memilih berjerih payah memikirkan kemandirian lembaga semacam itu. Kiprah para Ornop untuk mengini-siasi kemandirian terkategorikan dalam Ornop yang tak banyak di Indonesia.

Kesadaran diri untuk tetap bertahan dan memperjuangkan misi adiluhung Ornop untuk berkontribusi membangun pranata sosial masyarakat sipil yang beradab tentu menjadi pilihan sulit jika diperadakan pada terbatasnya sumber daya dari luar negeri. Tatakala realitas memapar bahwa keberlanjutan kelembagaan donor pun menciut, kisut(shrinking), oleh hempasan gebalau inansial dunia semacam itu, lantas apa bedanya antara lembaga donor internasional dan Ornop di Indonesia? Tidakkah dalam konteks ini, jejaring Ornop di Indonesia justru mendapati momentum untuk mencari cara dan strategi sendiri untuk menginisiasi keberlanjutan idealisme, spirit, dan praksisnya ke depan untuk ke-Indonesia-an?

Tentu saja jawaban pun tak mudah, bahkan rumpil. Hanya saja kita dapat kembali menilik nukilan GM di atas bahwa: “Yang memberi harapan ialah bahwa yang tenggelam tak pernah hilang total.Ia akan selalu kembali.” Kalimat itu adalah undangan untuk berikir lateral. Dengannya, makna dan pembelajaran yang kita dapat akan berbeda.Terselip denyut masgul itu pasti, namun menarik pembelajaran berharga dari “segenap proses apa(pun) jadinya” dengan“segenap optimalitas kekiprahannya” adalah kemungkinan lain yang pasti juga dapat dipilih.

Indikator keberhargaan tak melulu kuantitas. Penggalan yang berkualitas pun dapat berharga dan bernilai. Bagaimanapun juga nilai keberhargaan senantiasa mengada dalam kapasitas releksi “peristaltik”, bukan yang statis. Daya meremas dan menyerap dari alat pencerna releksi itulah yang dibutuhkan untuk mendapati kebermaknaan sebuah nilai. Setidaknya dalam program pengembangan kapasitas Ornop mitra KIA/ICCO di Jawa-Tengah dan Yogyakarta yang telah berproses dalam kepenuhannya. Totalitas waktu, tenaga, pikiran, biaya, dan kerelaan mereka telah membuahkan berbagai pendalaman diskursus yang teramat berharga, sebagaimana terpapar disekujur bab buku ini. Buku ini mencoba merekam dan mendokumentasikan dinamika sebagai hasil dari totalitas kekiprahan dan kebersamaan— sehingga dapat

K

ataP

engantarManusia tiap kali berharap, tiap kali pula kandas... ...Pengalaman sehari-hari itu acap kali tenggelam. Yang memberi harapan ialah bahwa yang

membei inspirasi untuk mulai beruji coba memperkuat pilar-pilar utama organisasi yang strategis dan berkelanjutan. Dari pengalaman tersebut dapat dilakukan pengkajian secara utuh dan menyeluruh pilar-pilar pada organisasi yang hidup saat ini, mulai dari aspek posisi, pemikiran dan pembelajaran, tindakan, keberadaan, hubungan,hingga aspek keseimbangannya. Maka untuk selanjutnya terminologi yang dipakai untuk menyebut mitra KIA/ICCO cukup terwakili dengan pilihan kata mitra atau Ornop.

Pembelajaran yang patut disadari adalah bahwa kita adalah makhluk yang dapat meleset memperkirakan, sehingga kita bukan peran yang pasif. Hukum dialektika sosial senantiasa akan hidup, dari sudut hukum dialektis ataupun sosiologis-relektif itu dapat ditegaskan bahwa dalam setiap cilaka ada hikmah, dalam setiap bencana ada momentum perubahan, dalam setiap hegemoni ada spirit kreatif-liberatif, dan tanpa terkecuali dalam ambiguitas proses pembelajaran Ornop pun, suatu ketika nanti tetap saja akan muncul gerakan Ornop yang progresif mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan lembaganya maupun epistemic community yang mereka cita-citakan kebangunannya.

Ucapan terima kasih sangat layak disampaikan buat teman-teman sekerja di YAPHI, YPL, YKP, AWI, LKTS, SPeKHAM, Ekasita, PPLM dan Palma serta untuk semua teman yang pernah bekerja pada ICCO/KIA Netherland. Dukungan dan semangat teman-teman selama proses membangun kapasitas bersama telah memberikan dorongan kuat agar dinamika dan pergumulan bersama tersebut dapat terbukukan.

Bab I

Pendahuluan

A. Arti Penting Buku ini

Buku ini adalah buah dari proses enam tahun yang nyaris tak pernah terpikirkan kehadirannya. Terlahir dari proses hilir program pengembangan kapasitas mitra-mitra KIA/ICCO sejak tahun 2005 sampai dengan 2011, yang difasilitasi oleh SHEEP Indonesia. Buku ini dapat disebut sebagai lesson learned

yang diupayakan seoptimal mungkin untuk direleksikan, diinterpretasikan, ditulis, dan dikemas secara sekuensial- sistematis ke seluruh halaman buku.

Tanpa hendak berapologi, selain karena panjangnya durasi program, dan sering tersandera oleh pernak-pernik rutinitas (mekanis) dari aneka aktivitas dan kerja-kerja program selama lebih dari separuh dekade itu. Maka baru tersadari bahwa dalam proses panjang pikiran dan tindakan terfokus pada hasil capaian target akhir program yang lebih konkrit, yaitu berkembangnya kapasitas

man power (untuk tak menyebut Sumber Daya Manusia—SDM—yang lebih

beraroma komodiikasi) pada para Ornop.

Rupanya perjalanan waktu mengubah pikiran dan kesadaran, dari sesuatu yang semula tak menjadi prioritas akhirnya mengemuka menjadi sesuatu yang perlu diposisikan sebagai keutamaan. Dari yang tak terpikirkan menjadi yang tergagaskan. Dari yang terabaikan menjadi yang terpedulikan. Di antara ketakterdugaan dan keterdugaan itu, muncul momentum yang mematangkan gagasan. Dalam konteks ini, hal tersebut dapat dibilang sebagai momentum berharga untuk pembelajaran bersama dalam mensistematisasi pengalaman apapun dalam setiap karya di masa-masa yang akan datang.

Kemudian, mulai bergegas untuk mengemas serakan arsip berupa catatan proses pertemuan, workshop, semiloka, catatan konsultasi, progres report, evaluation report, dan annual report, selama enam tahun itu di kerumunan folder dan ile yang tersimpan di memori PC. Tersadari, bukanlah perkara sepele untuk dapat mendisiplinkan diri bergelut dengan “tumpukan virtual” arsip elektronik (seperti berkas MSwords, Powerpoint, PDF, Excel) yang tidak jarang di antaranya berbau “sangat teknis dan pragmatis”, meskipun tak sedikit pula yang memuat materi dengan kandungan nilai dan pengetahuan yang cukup kaya dan bernas.

Selain ketekunan, rupanya dibutuhkan juga kerajinan maupun keahlian Rekam Jejak Program Pengembangan Kapasitas

sederhana untuk mengkoding dan mengklasiikasikan berbagai jenis dokumen seturut nomenklatur waktu, lembaga mitra, aktivitas, kegiatan, berikut label tematiknya. Identiikasi, klasiikasi, dan interpretasi atas arsip-arsip program pengembangan kapasitas (capacity building) menjadi mekanisme dan proses kunci dalam penyuntingan buku ini.

Menyunting arsip program yang telah berjalan enam tahun dalam hitungan minggu adalah batasan yang super ekstra dari buku ini. Dapat dikatakan keterbatasan waktu adalah kendala utama yang mengecilkan peluang untuk dapat meramu naskah menjadi buku yang bernas, utuh dan komprehensif. Batasan waktu jugalah yang menciutkan pilihan bebas kami untuk mengelaborasi isi sehingga menjangkau tema Ornop yang lebih luas. Kendati demikian, optimalisasi penyuntingan dan penyajian materi inti pengembangan kapasitas diharapkan dapat meredusir segenap keterbatasan itu. Karenanya, paparan setiap bab yang ada di buku ini akan dijabarkan berdasarkan urutan dan sistematisasi program pengembangan kapasitas itu sendiri.

Mengemas dokumentasi mentah dan menyajikannya ke dalam hidangan berbentuk buku yang memiliki kandungan “nutrisi” pengetahuan memanglah bukan tugas ringan. Tidak jarang, dokumen atau arsip lembaga lebih merujuk pada “otentisitas” seluruh hasil rekaman kegiatan yang dilakukan pada saat suatu program dijalankan. Raw material dokumentasi program tidak jarang nampak seperti tumpukan “barang rombengan” yang mesti disortir untuk mendapati kemanfaatan unsur materi penting yang dibutuhkan. Perlu satu atau dua langkah proses untuk menjadikannya sebagai corpus pengetahuan yang sistematis sehingga mudah untuk dicerna. Tahapan dan proses penyuntingan arsip/ dokumen menjadi buku akan banyak merujuk pada aktivitas re-interpretasi atas dokumen sehingga bukan hanya segelintir orang atau kelompok terlibat saja yang memahami, melainkan para pembaca yang tidak tahu menahu seputar program pun dapat mengerti akan apa yang tengah didiskursuskan.

Pada awalnya, ada tiga keraguan besar ketika dokumen program ini hendak dibukukan. Pertama, sejauh manakah program pengembangan kapasitas itu dapat diposisikan sebagai kasus kajian yang berjangkauan dan bercakupan luas seputar Ornop. Kedua, menurut hemat kami program yang sangat khusus semacam itu

acap kali kurang memadai untuk membahas kompleksitas persoalan Ornop. Misalnya saja, isu tentang program pengembangan kapasitas tentu akan terasa cupet untuk dapat merangkum atau mengkerangkai seluruh persoalan besar Ornop. Bagaimanpun juga soal pengembangan kapasitas adalah subyek terbatas dalam lingkup permasalahan Ornop. Ketiga, kekawathiran sederhana seputar

komodiikasi judul buku sebagai mode of production bisnis penerbitan.

Bersandar pada kesadaran itu, maka perlu ditegaskan disini bahwa paparan di halaman-halaman berformat buku ini secara prinsipil belum layak untuk disebut sebagai buku dalam makna yang sejatinya. Boleh jadi akan lebih tepat untuk menyebutnya sebagai embrio buku yang masih perlu diikthiari lebih lanjut agar kelak di kemudian hari terlahir menjadi buku yang layak untuk dijadikan referensi memadai/adekuat. Boleh jadi tepat juga untuk menyebutnya sebagai draf buku, yakni suatu format transisi antara dokumen program dan buku referensi.

Maka dengan tanpa ragu, dapat ditegaskan bahwa isu kajian yang diangkat dalam buku ini bukanlah isu yang baru. Boleh jadi unsur-unsur kebaruan akan terlekat dalam sebaran releksi pengalaman dalam menjalankan progam bersama di masing-masing Ornop yang terlibat secara langsung. Beberapa isu kajian yang akan ditonjolkan adalah isu-isu seputar pengembangan kapasitas bagi para pegiat Ornop dalam menata dan mengelola berbagai tantangan manajemen kelembagaan agar tetap berkelanjutan sebagai sebuah organisasi. Di sini, berbagai problem dan tantangan umum yang dihadapi Ornop Mitra KIA/ ICCO di Jawa Tengah dan Yogyakarta didaulat sebagai samplingnya. Problem-problem apa yang sebenarnya dihadapi oleh para pegiat Ornop itulah yang dirasa penting untuk diwacanakan dalam buku ini.

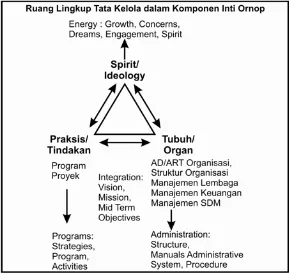

Keprihatinan dan kepedulian pada tiga isu besar Ornop yaitu masalah ideologi/spirit (mind set), kapasitas manusia dalam lembaga (man power),

pengelolaan kelembagaan (management), perubahan konteks ekonomi-politik

merupakan latar belakang sekaligus ruang lingkup kemunculan buku ini. Menyoal ideologi itu memang utama dan penting, namun karena yang diintervensi adalah perkara pengembangan kapasitas, maka itu berarti fokus kajiannya tidak tertumpu pada ideologinya secara an sich melainkan pada spesiikasi kebutuhan

pengembangan kapasitas para pegiat Ornop dengan mentautkan kapasitas individu dalam lembaga itu dengan rujukan bingkai ideologi lembaga masing-masing, yang tentunya antara satu lembaga dan lembaga lainnya berbeda-beda, karenanya sangat beragam.

B. Sekilas tentang ICCO/KIA1

Dalam proil ringkas, ICCO adalah sebuah organisasi antar gereja yang bergerak di bidang kerjasama pembangunan di empat puluh satu (41) negara di Afrika, Asia, Amerika Latin dan Eropa Timur. Dalam kerja-kerjanya, ICCO memberikan pelayanan berupa dukungan inansial secara mondial dan pendampingan pada organisasi-organisasi dan jejaring sosial di tingkat lokal yang bergiat untuk akses yang lebih baik pada fasilitas-fasilitas dasar, inisiasi

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, ICCO juga memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya perdamaian dan demokrasi maupun menghimpun orang-orang yang memiliki jiwa kepeloporan baik di Belanda maupun di negara-negara sedang berkembang.

Di Belanda misalnya saja, ICCO merancang kampanye bersama tentang berbagai isu yang relevan dengan visinya. Selain bekerja dengan organisasi masyarakat sipil seperti Max Havelaar, Fairfood, dan CNV, ICCO juga menjalin kerjasama dengan berbagai macam perusahaan seperti Eneco dan Ahold. Secara aktif mendorong para kaum muda untuk terlibat dalam kerjasama pembangunan juga menjadi tugas ICCO. Berbagai sekumpulan pribadi individu yang memiliki jiwa kepemimpinan dihimpun dalam Impulsis, sebuah divisi pelopor untuk kerjasama pembangunan, untuk pendampingan dan dukungan inansial.

Lebih jauh, ICCO bersama-sama bekerja dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pembangunan, organisasi yang peduli terhadap isu-isu pendidikan, maupun organisasi bisnis. Kesemuanya itu ditempuh untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik di Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Eropa Timur. Utamanya ICCO membantu masyarakat di berbagai belahan dunia itu agar mampu berdikari secara ekonomi.

Berpijak pada seluruh paparan di atas, maka visi besar yang senantiasa dihidupi oleh ICCO adalah terwujudnya sebuah dunia tanpa kemiskinan dan ketidakadilan. Dan berdasar pada ideologi itu, ICCO mendorong proyek-proyek yang berkontribusi pada salah satu dari tiga program utama mereka. Disesuaikan dengan kondisi politik dan ekonomi lokal di setiap negara yang tentu saja memiliki penekanan kebijakan yang berbeda-beda, ICCO menetapkan tiga program utama itu berikut ini:2

1. Pelayanan Sosial Dasar

Dalam program ini, ICCO berupaya mendorong kelayakan akses terutama untuk layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan pangan untuk semua. 2. Pembangunan Ekonomi

Terkait dengan program pembangunan ekonomi ini, ICCO bekerja untuk memperbaiki pendapatan para wirausahawan berskala kecil berikut kesejahteraan keluarganya di negara-negara sedang berkembang.

3. Penguatan Demokrasi dan Perdamaian

Dalam program penguatan demokrasi dan perdamaian, ICCO mendorong munculnya berbagai inisiatif untuk penguatan stabilitas politik yang lebih baik dan emansipasi kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Untuk mewujudkan terlaksananya ketiga program utama tersebut, ICCO menyediakan berbagai bantuan dalam beberapa tingkatan berikut: pendanaan, bantuan tanggap darurat (dalam kasus bencana), dan lobi. Dalam pendanaan, ICCO memberikan dukungan dana kepada organisasi-organisasi di negara sedang berkembang, baik untuk bisnis, dan untuk individu yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tergabung dalam Impulsis. Urusan The Impulsis ini ditangani secara kolegial oleh ICCO, Edukans dan Kerk in Actie.

Terkait dengan bantuan tanggap darurat dilakukan pada saat bencana menerpa suatu wilayah tertentu. Dalam hal ini, ICCO and Kerk in Actie bekerjasama menyediakan layanan untuk wilayah-wilayah yang tedampak bencana tersebut, yang mana baik ICCO maupun Kerk in Actie merupakan anggota dari ACT Alliance (Action by Churches Together).

Sedangkan untuk program lobi, ICCO mendorong peningkatan kesadaran di jajaran politisi dan para perumus kebijakan untuk menangani berbagai persoalan negara sedang berkembang. Selain itu, ICCO juga berupaya untuk mengembangkan peluang masyarakat untuk peningkatan ekonomi mereka.

Tersadari, ICCO secara sendirian tidak akan sanggup merealisasi misinya untuk memerangi kemiskinan. Karenanya, hubungan kerjasama dengan berbagai mitra sangatlah dibutuhkan. Agar kekuatan yang lebih besar kian tergalang, pada tahun 2006, ICCO membentuk sebuah Aliansi ICCO yang terdiri dari beberapa lembaga seperti Edukans, Kerk in Actie, Oikocredit, Prisma, Share People. Selain itu, ICCO juga berkolaborasi dengan sejumlah organisasi mitra baik di Belanda, Eropa, dan berbagai belahan dunia lainnya. Aliansi itu memerlukan setidaknya maksimum sekitar 106 juta Euros per tahun untuk periode 2011-2015.3

Terhitung sejak 2007, Aliansi ICCO: Edukans, Kerk in Actie, Oikocredit, Prisma, Share People dan ICCO secara bersama-sama berupaya menggalang kekuatan. Dalam beberapa tahun kemudian, organisasi ini akan berupaya keras untuk memperdalam kemitraan mereka dan menciptakan sinergi.

Pada 1 Desember 2009, Aliansi ICCO mengajukan permohonan subsidi kepada Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda yang dengan serta merta menggandeng dua anggota barunya yaitu: The Zeister Zendingsgenootschap dan Yente. Keduanya memperkuat Aliansi ICCO yang terdiri dari Edukans, Kerk in Actie, Oikocredit, Prisma, SharePeople and ICCO. Keenam organisasi yang tergabung dalam Aliansi ICCO tersebut, bersepakat menggunakan identitas yang sama dan berkomitmen tinggi pada konstituennya di Belanda. Mereka bersama melalui tahun-tahun pengalaman

3

dan keberagaman relasi dan mitranya di berbagai negara sedang berkembang. Hal itu memungkinkan Aliansi ICCO dapat bekerja lebih efektif dan eisien dan menjalankan program yang komprehensif di negara-negara sedang berkembang, dan juga menjalankan lobi, advokasi dan berbagai aktivitas pendanaan.

Misi Aliansi ICCO adalah memperjuangkan suatu dunia yang manusianya dapat hidup bermartabat dan sejahtera. Aliansi ini berfokus pada tiga tema utama yang berlaku dalam kekaryaan di 50 negara di seluruh dunia. Tiga fokus tersebut adalah:

1. Pembangunan Ekonomi yang Adil dan Berkelanjutan 2. Demokratisasi & Peace-building

3. Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

Terkait dengan tiga fokus utama tersebut, implementasi program di Indonesia diselenggarakan oleh salah satu anggota Aliansi yaitu Kerk In Actie (KIA).4 Kerk in Actie (Church in Action) membantu kerja-kerja ratusan Gereja Kristen dan berbagai organisasi lainnya di Belanda maupun di seluruh dunia. Berbagai fasilitasi program itu berupaya seoptimal mungkin membantu masyarakat untuk menyadari potensi mereka dan memberikan kepada mereka perspektif baru tentang masa depan. Berbagai kerjasama itu didasarkan pada prinsip kesetaraan.

Dalam menjalankan karyanya, Kerk in Actie berada dibawah payung konsorsium jemaat Gereja-Gereja Kristen Protestan Belanda. Di tingkat nasional, Kerk in Actie merupakan bagian dari Pusat Pelayanan Gereja Kristen Protestan Belanda yang berada di Utrecht. Beberapa bagian dari kerja-kerjanya

dilakukan atas nama sepuluh dewan gereja. Seluruh program Kerk in Actie di seluruh dunia diimplementasikan bersama-sama dengan ICCO.

C. Program Kemitraan dengan ICCO/KIA

Program pengembangan kapasitas selama enam tahun itu seluruhnya berada dalam bingkai kemitraan yang awalnya hanya dengan KerkinActie (KIA). Setidaknya ada tiga alasan mengapa program itu diimplementasikan. Pertama,

sejumlah organisasi mitra berharap mendapatkan dampingan konsultan untuk memperbaiki kapasitas mereka dalam implementasi program-programnya.

Kedua, beberapa organisasi mitra di Jawa yang relatif kecil dan baru

berkeinginan untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai organisasi pelaksana proyek. Mereka akan sangat teruntungkan jika dapat meningkatkan kapasitas organisasi perencanaan, monitoring, evaluasi, manejemen dan administrasi yang semua itu akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga, terkait dengan keterbatasan waktu yang dimiliki kantor KIA yang

berakibat para organisasi mitra hanya sedikit mendapatkan perhatian. Proposal-proposal hanya menumpuk dalam waktu yang lama. Dukungan keuangan dari KIA walau relatif masih kecil, namun tetap penting untuk mendukung kerja-kerja organisasi mitra. Masih ada kebijakan dari KIA untuk tetap melanjutkan dukung bagi para mitra, namun dirasakan masih banyak kendala dalam proses kemitraan selama ini.

Dengan kata lain, berbingkai kemitraan dengan KIA itulah program pengembangan kapasitas dipilih sebagai gantlement agreement berdasarkan mutual trust yang memberikan manfaat baik bagi organisasi mitra maupun donor itu sendiri. Pada tingkat permulaan, program dapat dikatakan bertolak dari persoalan-persoalan yang sangat pragmatis di antara sejumlah organisasi mitra dan donor (KIA). Dari pihak donor merasa ada problem pragmatis tentang kapasitas tertentu yang harus ditingkatkan, semisal: kemampuan komunikasi dengan bahasa Inggris, menyusun proposal, menulis laporan, merancang program, dan berbagai kemampuan administratif lainnya.

Program kemudian tertumpu pada pendalaman tema yang mengarah pada persoalan transisi, yakni transisi pendanaan atau transisi dukungan dana. Pada tahapan ini, organisasi mitra bersama-sema mendiskursuskan dan berlatih bagaimana mempersiapkan diri bila terjadi perubahan kebijakan di lembaga donor. Kendati fokus penekanannya telah berubah, namun tersadari bahwa aktivitas pengembangan kapasitas itu masih saja melibati hal ihwal seputar penguatan kemampuan teknis-administratif dan managerial kelembagaan. Organisasi mitra masih harus berlatih bagaimana mereka mesti berlatih untuk meningkatkan kapasitas-kapasitas komunikasi, penggalangan dana (fund rising),

Pada tingkatan paling lanjut, program pengembangan kapasitas menggeser penekanan pada proses pendalaman (deepening). Dalam hal ini, program

mendapati tantangan terberatnya. Pasalnya program harus mampu menyasar pada segenap hal yang terkait dengan capaian kelembagaan jangka panjang, yaitu bagaimana mewujudkan Ornop yang berkelanjutan. Dalam substansi keberlanjutan (sustainability) itu, penekanan program difokuskan pada potensi

sumber-sumber daya yang dimiliki/dapat digali oleh setiap organisasi mitra. Dalam hal ini perlu dieksplorasi lebih jauh mengenai sumber daya apa saja yang dimiliki/dapat digali dan dioptimalisasi dari masing-masing organisasi mitra tersebut. Itulah muatan pengembangan kapasitas pada level antara (intermediary).

Jika secara historis program pengembangan kapasitas itu dirunut kembali, mediasi awal dimulai sejak adanya pembicaraan dengan Klaas Aikes (program oficer KIA di Indonesia) yang merasa mengalami kesulitan assessment terhadap kemitraan-kemitraan baru. Akhirnya Klaas Aikis secara khusus menghubungi dan meminta Andreas Subiyono (direktur SHEEP Indonesia) untuk membantu dan menjembatani antara KIA dengan sejumlah Ornop lokal tersebut. Proses pembicaraan itu sendiri memakan waktu yang relatif panjang, yaitu berlangsung pada tahun 2004-2006. Tersadari pada tataran strategis dan pragmatis, banyak Ornop lokal yang mengalami berbagai persoalan seperti persoalan teknis bahasa Inggrisnya, sampai persoalan konseptual, penulisan proposal yang seringkali tidak disertai kerangka konseptual yang kuat. Bertolak pada pertimbangan pragmatis itu maka muncullah sebuah gagasan sederhana tentang bagaimana menjembatani masalah komunikasi.

Pada awalnya Ornop lokal yang meminta referensi cukup banyak, seperti diantaranya adalah YAPHI, YPL, YKP, SpekHAM, Anak Wayang Indonesia, YPL, LKTS, Ekasita, PPLM Kalibrantas, Yayasan Palma di Jakarta. Lembaga-lembaga itu kemudian dihimpun dalam proses fasilitasi. Daripada tidak terkoordinasi dan terkomunikasikan dengan baik, Andreas Subiyono mengusulkan diadakannya pertemuan bersama. Harapan ketika itu, jangan sampai organisasi mitra itu nanti hanya sekadar menjadi “pelansir proyek”. Artinya Ornop Indonesia harus punya kerangka konseptual yang jelas dalam kerja dan praksisnya. Komunikasi bersama pun mulai diselenggarakan. Pada akhirnya muncul kesepakatan bersama perihal kebutuhan untuk diselenggarakan program peningkatan kapasitas, agar mereka juga memiliki kemampuan-kemampuan jangka panjang dan menjadi organisasi yang baik dan berkelanjutan.

sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin luas. Kendati demikian, hingga saat ini belum pernah ada mitra baru, bahkan dua organisasi mitra dihentikan kemitraannya lantaran persoalan-persoalan internal kelembagaan yang memang tak memungkinkan untuk diakomodir.

Tersadari tidaklah mudah untuk menginisiasi program pengembangan kapasitas di antara Ornop lokal. Selain banyak tersibukkan dan terkuras energi untuk memediasi berbagai pernak-pernik konlik internal kelembagaan mitra, pengembangan kapasitas ternyata tidak terlepas dari spektrum kepentingan multipihak di dalam organisasi mitra itu sendiri. Dalam konteks itu, maka menjadi terlampau panjang untuk mendapatkan dampak perubahan transformatif-berkelanjutan melalui pengembangan kapasitas jika di dalam internal kelembagaan sendiri pun belum selesai mengelola konlik internalnya.

D. Pengembangan Kapasitas Ornop

Tekait program kemitraan pengembangan kapasitas tersebut, SHEEP terlebih dulu melakukan observasi selama satu tahun, yakni dari tahun 2005-2006. Melalui observasi itulah kebutuhan pengembangan kapasitas terposisikan sebagai kebutuhan aktual, relevan dan mendesak untuk dilakukan. Pilihan program itu untuk menyasar/menjawab berbagai persoalan riil yang dihadapi oleh organisasi mitra. Strategi pendekatan yang ditempuh pun bukan sekadar pendekatan konvensional namun juga menggunakan strategi alternatif dan harus berfokus pada orientasi dampak. Sebagaimana telah berulangkali diulas sebelumnya bahwa Ornop yang berkelanjutan mensyaratkan berbagai perangkat nilai, spirit, dan ideologi dengan menejemen yang baik dan sehat. Tentu saja itu tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan meluaskan daya pikir dan pembelajaran atas dunia praksis dalam Ornop.

Sejak awal teridentiikasi kebutuhan bahwa komunikasi intensif dalam kemitraan merupakan satu elemen kunci untuk memperbaiki kualitas kemitraan itu sendiri. Berdasarkan hasil penilaian diperoleh proil singkat mitra yang terlibat dalam program pengembangan kapasitas adalah sebagai berikut: 1. Anak Wayang Indonesia

2. Ekasita

Ekasita adalah Ornop yang berkantor di Surakarta. Organisasi ini berdiri saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998. Program Ekasita berfokus pada kerja-kerja pelayanan untuk peningkatan pendapatan keluarga di wilayah pelosok pedesaan di wilayah Solo dan Sukoharjo. Secara khusus, Ekasita mengembangkan misi dan komitmen yang kuat untuk pemberdayaan anak-anak dan perempuan dari keluarga miskin. Berdasarkan hasil assessment awal, organisasi ini membutuhkan penguatan utamanya dalam hal PME, pengembangan program dan kapasitas staf.

3. Palma

PALMA adalah Ornop yang didirikan di Jakarta. Organisasi ini berfokus pada isu pelayanan kepada orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di wilayah Jakarta. Berdasarkan hasil assessment awal, organisasi ini membutuhkan asistensi teknis berupa pendampingan mediasi konlik internal kelembagaan, proses pengorganisasian kembali dan perlu dibantu untuk menyusun perencanaan strategis.

4. Pusat Pengembangan Lansia dan Masyarakat (PPLM)

PPLM adalah forum Ornop yang peduli pada orang lanjut usia di Jawa Tengah yang mempunyai fokus pada pelayanan kesehatan, terutama mendorong pelayanan Posyandu Lansia. Dalam program-programnya PPLM menjalin kerjasama dengan 4 lembaga kesehatan di Semarang, Parakan dan Klampok-Banjarnegara. Asistensi teknis yang dibutuhkan oleh organisasi ini adalah pengembangan kerjasama dengan 4 institusi kesehatan dalam menjalankan program-programnya.

5. Yayasan Pamerdi Luhur (YPL)

YPL adalah Ornop yang telah lama berdiri di wilayah Jepara. Organisasi ini berfokus pada program pengembangan ekonomi rakyat terutama untuk kaum perempuan melalui usaha ekonomi rumah tangga, program pelatihan untuk kaum muda yang putus sekolah, dan program pendampingan organisasi buruh khususnya di perusahan mebel. Dari hasil assessment awal, kebutuhan mendasar organisasi ini adalah pengembangan sistem PME, pelaporan program, pengembangan kapasitas bagi staf.

6. Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (YAPHI)

pengembangan program dapat berkembang pesat, organisasi ini juga telah memiliki program pengembangan staf, system penggajian, kapasitas manajemen yang sentral maupun terdesentralisasi, dll. Dari hasil assessment awal, kebutuhan asistensi teknis dari organisasi ini adalah mengembangkan sistem PME, dan pelaporan program.

7. Solidaritas Perempuan untuk Kesetaraan & HAM (SPeKHAM) SPEKHAM adalah ORNOP yang berdomisili di Solo, dengan berfokus pada partisipasi kaum perempuan, melalui metode pengorganisasian, pelatihan dan advokasi. Meskipun terhitung organisasi yang belum lama berdiri, organisasi ini memiliki gagasan yang baik dan komitmen yang kuat. Terkait dengan program pengembangan kapasitas ini, organisasi ini membutuhkan asistensi teknis berupa penguatan kebijakan manajemen strategis lembaga.

8. Lembaga Kajian dan Transformasi Sosial (LKTS)

LKTS adalah organisasi yang dibentuk para aktivis muda NU di Boyolali, yang relatif masih baru. Organisasi memiliki area pendampingan di Boyolali, Semarang, Klaten dan Sukoharjo dengan fokus pada penguatan posisi ekonomi kaum perempuan miskin. Organisasi ini memiliki komitmen yang kuat. Terkait dengan kebutuhan pengembangan kapasitas, organisasi ini perlu mendapat asistensi teknis berupa penguatan spirit pembedayaan perempuan. Selain itu juga perlu pendampingan dalam pengembangan sistem PME dan pengembangan program serta pelaporan program

9. Yayasan Krida Paramita (YKP)

YKP adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1989 oleh GKJ Nusukan. Solo. Area dampingan organisasi ini meliputi wilayah kota Solo dan sekitarnya. Program kerjanya berfokus pada pembedayaan ekonomi perempuan dan kesehatan perempuan. Terkait dengan program pengembangan kapasitas ini, asistensi teknis yang dibutuhkan adalah pengembangan system monitoring dan evaluasi. Hal itu penting dilakukan agar YKP dapat mendapatkan melakukan releksi kritis atas perjalanannya sebagai Ornop dan capaian dampak programnya.

E. Sistematika Buku

konseptual dan wacana tentang pengembangan kapasitas (capacity building);

kedua, notulensi diskusi tematis, pertemuan mitra, dan konsultasi bilateral. Alur

dan tahapan mulai dari refrensi, workshop, pertemuan mitra, hingga konsultasi bilateral merupakan satu kesatuan tema dalam benang merah peningkatan kapasitas menuju Ornop yang berkelanjutan. Ketiga, referensi-referensi yang

diinput dalam setiap tema tersebut (seperti materi presentasi berupa power point dan makalah); dan keempat, laporan-laporan perkembangan (progress report) dari program Pengembangan Kapasitas. Laporan tersebut meliputi beberapa macam laporan seperti laporan untuk lembaga donor, laporan evaluasi internal, dan laporan konsultasi bilateral.

Sesungguhnya kerangka besar buku ini sudah dapat dicermati sejak awal paparan, yaitu diskursus seputar pengembangan kapasitas. Selain akan menguraikan materi-materi pokok tentang pentingnya pengembangan kapasitas Ornop di Indonesia, pada bab berikutnya dipaparkan sejumlah lesson learned

yang muncul dalam proses berdiskursus di antara Ornop. Berbagai pelajaran berharga tersebut akan tercantum di dalam box khusus. Hal itu perlu ditempuh untuk memperoleh best practice dari implementasi program. Dengan demikian,

buku ini merupakan narasi pengalaman bersama beberapa Ornop untuk menghidupi tradisi knowledge management dan epistemic community di lingkup dunia aktivis Ornop di Indonesia.

Tersadari bahwa saat ini muncul trend baru seputar knowledge management. Sayangnya banyak kalangan—terutama private sector—terjatuh pada perangkap manajerial saja, yang lebih cenderung bias pada aspek tangible asset belaka. Untuk tak terjatuh pada perangkap serupa, buku ini berupaya mengangkat knowlegde management yang tidak semata mencakup tangible asset melainkan juga mengupas berbagai aspek intangible asset. Dalam konteks dan terminologi kalangan Ornop, intangible asset itu berkaitan erat dengan aspek-aspek paradigma, ruh/spirit,

nilai-nilai profetis, dan lain sebagainya.

Secara garis besar pengembangan kapasitas itu mengusung empat prioritas yaitu : pertama, prioritas pada aspek pemikiran dan pembelajaran; kedua, perioritas

pada aspek tindakan; ketiga, priotas pada aspek keberadaan; dan keempat, prioritas

keberlanjutan. Bila keempat prioritas itu disederhanakan maka beberapa aspek pengembangan kapasitas itu menyangkut soal ideology, mind set, know-how, hingga

kapasitas, mengapa itu dipakai, dan sampai seberapa jauh harapan atas perubahan-perubahan yang dapat terjadi pada para mitra Ornop.

Rincian bagian pada Bab II meliputi Bagian Pertama akan banyak mengupas tentang seluk beluk Program Pengembangan Kapasitas yang memaparkan berbagai aktivitas, metode asistensi, pelilaian organisasi/organisational scan, skema

program. Bagian Kedua menguraikan berbagai tantangan dan kendala Ornop untuk memilih jalan idealismenya. Bagian Ketiga, secara lebih rinci memaparkan

problematika Ornop sebagai gerakan sosial. Bagian Keempat, akan memerinci lagi

salah satu prasyarat pokok bagi terformulasikan Ornop yang berkelanjutan, yaitu bangunan kemitraan yang setara. Bagian Kelima, akan menutup seluruh paparan

Bab II dengan mengajukan gambar ideal Ornop menurut versi Ornop lokal yang berupaya memadukan dua hal mendasar yaitu antara pelayanan berbasis ideologi/spirit dengan tuntutan profesionalitas.

Pada Bab III, yang berjudul Pengembangan Kapasitas Ornop: Learning Process, merupakan paparan berbagai materi pengembangan kapasitas yang

telah diklasiikasikan sesuai dengan apa yang telah ditempuh dalam program pengembangan kapasitas tersebut. Misalnya saja tentang perubahan mindset,

dimana itu menjelaskan tentang proses pengembangan kapasitas SDM yang berimplikasi pada perubahan orientasi organisasi. Pada bab ini juga banyak dibahas masalah prioritas pengembangan kapasitas organisasi, terutama aspek pemikiran dan pembelajaran organisasi yang mencakup dua pokok bahasan yaitu: internalisasi dan transformasi visi-misi organisasi kepada seluruh para pemangku kepentingan internal yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan kajian ulang atau penyusunan perencanaan strategis organisasi. Secara lebih rinci Bab III akan dipilah ke dalam tiga bagian. Bagian pertama (Transformasi Sosial Ornop di Jawa) akan menjelaskan peran strategis Ornop dalam penguatan masyarakat sipil berikut rincian tentang berbagai aspek ilosoi, strategi dan metodologinya. Bagian kedua tentang Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Proses Demokratisasi merupakan upaya untuk memaparkan berbagai peluang dan tantangan internal-eksternal di kalangan Ornop dalam menghadapi dinamika demokratisasi di Indonesia. Bagian ketiga tentang: Membangun Sinergi untuk Penguatan Masyarakat Sipil Indonesia merupakan diskripsi yang berusaha memerinci langkah-langkah nyata dengan mensinergikan berbagai kekuatan dan elemen jejaring masyarakat sipil. Bagian keempat, akan memaparkan epilog

berikut catatan kritisnya.

paparan bagian tiga yang membahas tema Strategi Keberlanjutan Organisasi sebagai diskursus solusi dan inisiatif. Pada bagian empat secara blak-blakan dan tanpa tedeng aling-aling akan didiskripsikan kisah capaian keseluruhan proses pengembangan kapasitas. Di bagian ini, para mitra hendak menyampaikan pesan bahwa mereka tidak dapat menampik hadirnya kritik – otokritik sepanjang proses panjang program tersebut merupakan bagian sejarah kehidupan lembaga yang menyimpan kenangan indah atau pahit saat dibaca ulang. Dalam konteks jaman yang meleset, munculnya berbagai paradoks adalah keniscayaan yang tak terelakkan. Paradoks, ironi, dan ambiguitas terdalam pada keseluruhan proses berjalannya program akan diulas dan dituntaskan pada bab penghujung ini.

Seluruh program pengembangan kapasitas ini ditempuh dalam dua proses yang dilakukan secara serta merta dan saling melengkapi. Di satu sisi, proses pengembangan kapasitas diinisiasi dengan mengedepankan penggalian kebutuhan di setiap mitra, dan di sisi yang lain, kegiatan dilakukan dengan mengelaborasi berbagai gagasan yang telah berkembang seputar isu-isu pengembangan kapasitas di dunia Ornop. Dalam cakupan yang lebih luas, kedua proses itu tentu saja merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam siklus ilmu pengetahuan: tesis, antitesis, dan sintesis. Berangkat dari praksis itulah teori baru terlahir untuk menggenapi ataupun menggantikan teori sebelumnya. Begitu seterusnya.

Dalam konteks siklus epistimologi Ornop tersebut, telah diupayakan agar dapat mengelaborasi gagasan dan pengalaman yang terpapar dengan referensi yang berpotensi menjadi bahan pembanding. Referensi itu diperoleh dari tulisan Alan Fowler, dengan bukunya “Striking Balance: A Guide to Enhancing the Effectiveness of Non-Governmental Organisation in International Development “(1997); Panduan PME yang diterbitkan oleh ICCO bersama beberapa donor Eropa, “Bridging PME”: Guidelines for Good Practice in the Planning, Monitoring and Evaluation of Community-Based Development Projects Implemented by Southern Ornop with Support from European Ecumenical Agencies (2000); dan beberapa literature tentang Strategic Management for Non Proit Organization; serta beberapa buku tulisan David C. Korten. Kiranya, pantaslah untuk menempatkan beberapa referensi tersebut sebagai oponen diskursus tentang Ornop yang dapat dipakai acuan pembanding namun selalu dengan kesadaran kritis.

Bab II

Menuju Ornop Strategis dan Berkelanjutan:

Realita vs Utopia?

A. Pengembangan Kapasitas

Program pengembangan kapasitas Ornop mitra berjalan dengan pilihan kegiatan sebagai berikut: pertama, Pertemuan Reguler Triwulanan Mitra

diselenggarakan sebanyak 20 kali; kedua, Workhsop/Semiloka/ Lokakarya

Thematis dilaksanakan sebanyak 9 kali; ketiga, Konsultasi Bilateral Mitra dilakukan sebanyak 4 sampai 6 kali setiap mitra (rata-rata 5 kali pertemuan tiap tahun. Komunikasi umum untuk semua mitra dilakukan juga melalui Email, Telepon dan Skype sebagai media distribusi dan up date informasi. Komunikasi kusus bersifat bilateral dilakukan untuk media konsultasi jarak jauh terkait dengan masalah kerja sama dan komunikasi dengan lembaga donor.

Pertemuan Mitra secara reguler diselenggarakan setiap tiga bulan sekali (empat kali dalam setahun) yang tempatnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Agenda pertemuan didasarkan pada masalah dan kebutuhan mendasar yang dihadapi oleh para mitra. Kategori pertama adalah kebutuhan umum yakni usulan kebutuhan pengembangan kapasitas dapat dilakukaan secara bersama-sama seluruh mitra. Sedangkan kategori kedua, adalah kebutuhan khusus yakni kebutuhan pengembangan kapasitas yang sangat partikular dan spesiik dari salah satu atau beberapa organisasi mitra. Lantaran karakteristiknya yang partikular, maka pelaksanaan program dilakukan secara terpisah, yaitu pada saat kunjungan konsultasi (konsultasi bilateral) untuk masing-masing mitra oleh tim SHEEP yang telah ditetapkan dan disepakati sejak awal. Dalam proses konsultasi difasilitasi oleh tim fasilitator yang kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi mitra.

Penegasan maupun pengguliran isu partikular menuju isu general sangatlah dimungkinkan pada setiap sesi sharing di pertemuan triwulanan. Bagaimanapun juga, pertemuan triwulanan itu dapat dimaknai sebagai ajang di antara organisasi mitra untuk saling bertukar pengalaman, wawasan, dan pengetahuan. Pada lain kesempatan, pagelaran workshop, semiloka, atau lokakarya—yang biasanya mengundang narasumber, pakar, yang kompeten pada bidang tertentu— diposisikan sebagai pembingkaian (framing), pengayaan bersama, atau dapat juga

Aktivitas konsultasi bilateral yang secara khusus diasistensi oleh fasilitator tetap tiap mitra sebagai kontak dan pendamping dalam proses pendalaman dari pengembangan kapasitas (depening capacity building) bagi setiap organisasi mitra. Beragamannya visi dan misi organisasi mitra membuat kebutuhan pengembangan kapasitas juga beragam. Dalam hal ini, asistensi harus menyesuaikan kebutuhan khusus sesuai dengan problematika yang dihadapi masing-masing organisasi mitra.

1. Metode Asistensi

Dalam program pengembangan kapasitas mitra, SHEEP sebagai pendamping menggunakan beragam metode dalam pelaksanaan program, terutama terkait dengan alat-alat/perangkat seperti matrik perencanaan, ilustrasi siklus proyek dan efektiitas proyek berikut elemen-elemen dan substansi dari keseluruhan Proses Perencanaan Strategis organisasi, formulasi contoh pengelolaan proyek, dll. Pengenalan berbagai alat/perangkat tersebut dapat memberikan pengetahuan praktis dan mendorong organisasi mitra dapat menganalisis dan mengelola dengan cepat sesuai butuhkan. Jika dirinci lebih jauh, metode asistensi tersebut terrepresentasikan dalam lima (5) bentuk yaitu:

a. Konsultasi bilateral (antara Tim fasilitator dan organisasi mitra) melalui kunjungan langsung ke setiap lembaga. Aktivitas yang senantiasa dilakukan meliputi diskusi dengan semua pemangku kepentingan internal tentang menejemen/pengelolaan proyek, mengkaji ulang visi dan misi, pengembangan program, system PME (Planning, Monitoring and Evaluation),

mengkaji ulang struktur dan fungsi, perencanaan strategis organisasi, komunikasi dangan para pemangku kepentingan utama, dan berdiskursus seputar pemutakhiran isu-isu aktual. Sekadar catatan saja, terkait dengan metode asistensi teknis melalui kunjungan ini, SHEEP menggunakan metode pendampingan dengan terlebih dulu mengkonirmasi ada tidaknya pengembangan metode lain yang digunakan organisasi pendamping lain (selain SHEEP), sehingga semua aspek dapat disinergikan dan disinkronkan dengan metode yang ditawarkan/dikembangkan.

b. Metode Pertemuan antar organisasi mitra diselenggarakan secara regular untuk dijadikan media saling berbagi persoalan dan peluang solusinya. Pertemuan juga dipergunakan untuk saling membangun solidaritas dan penguatan serta konsolidasi di antara mereka. Organisasi mitra juga mengalami penguatan dalam menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan eksternal. Dalam pertemuan mitra tersebut, proses monitoring dan evaluasi dengan serta merta dapat dilakukan juga. c. Fasilitasi workhsop tematik. Fasilitasi berupa penyelenggaraan workshop

mitra secara efektif. Sekadar menyebut beberapa contoh workhsop tematik yang pernah digelar itu diantaranya: Spirit Sosial Keberlanjutan Ornop; Kemitraan strategis antar Ornop dan Donor; Penyusunan Modul Pengembangan Kapasitas oleh Komisi Konsultasi dan Kemitraan; Pengorganisasian Masyarakat; Strategi Keberlanjutan Organisasi dan Tata Kelola Keuangan Berdasarkan PSAK-45; Konsolidasi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Proses Demokratisasi: Peluang dan Tantangan Internal-Eksternal; Pengembangan Kapasitas Ornop; Membangun Sinergi untuk Penguatan Masyarakat Sipil Indonesia; Peningkatan Kapasitas Organisasi Mitra dalam Sistem Planning, Monitoring dan Evaluation (PME).

d. Disamping tiga metode asistensi tersebut di atas, metode yang tak kalah penting adalah metode komunikasi melalui telepon, email dan skype. Metode komunikasi via telepon dan email dapat melayani/menjawab kebutuhan organisasi mitra yang tidak/belum terakomodasi dalam berbagai pertemuan reguler, konsultasi mitra ataupun workhsop tematik di atas. Misalnya saja organisasi-organisasi mitra mendapatkan asistensi komunikasi dengan lembaga donor, penyusunan laporan, catatan proses pertemuan, dan tukar informasi maupun materi terkait program pengembangan kapasitas tersebut.

e. Saling berbagi bahan-bahan bacaan dan berbagai perangkat pendukung bagi pengembangan kapasitas organisasi mitra. Kegiatan ini biasanya dilakukan bersaman dengan konsultasi mitra oleh tim pendamping.

Selama program berlangsung, penggunaan kelima metode itu dioptimalkan dalam setiap tahapan proses. Metode itu tidak linier namun dijumbuhkan dengan konteks kebutuhan dari seluruh ataupun sebagian organisasi mitra. Semaksimal mungkin metode itu sinergis dan fungsional demi lancarnya seluruh kegiatan dalam proses asistensi organisasi mitra

2. Penilaian Organisasi

Mengawali proses, tim pendamping/fasilitator melakukan penilaian (assessment) awal pada semua mitra. Matrik kunci yang digunakan pada penilaian awal itu diantaranya meliputi beberapa hal yaitu: pertama, bagaimana

perencanaan, monitoring, evaluasi dan strategi dari organisasi mitra sudah diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan; kedua, apakah organisasi

mitra sudah memiliki kebijakan tertulis tentang perencanaan, perencanaan, monitorin, evaluasi tersebut; dan ketiga, jenis-jenis perencanaan monitoring,

evaluasi apa saja yang dimiliki dan dijalankan oleh organisasi mitra.

Berdasarkan hasil penilaian (assessment) awal tersebut, tim pendamping

sebagian pemangku kepentingan internal baru memiliki pengetahuan tentang pentingnya sistem PME; level kedua adalah level yang semua pemangku kepentingan internal memiliki kesadaran untuk menyusun sistem PME dan beberapa aktivitasnya telah terintegrasi dalam sebuah siklus PME namun belum memiliki/didukung dengan kebijakan-kebijakan tertulis organisasi; dan level ketiga atau level tertinggi adalah level dimana dalam organisasi sudah ditandai dengan berjalannya sistem PME dan telah didukung dengan kebijakan dan aturan organisasi secara jelas.

Dalam cakupan yang lebih luas, telah teridentiikasi setidaknya ada empat persoalan mendasar yang sering dihadapi banyak Ornop di Indonesia, tak terkecuali sejumlah kasus organisasi mitra. Pertama, krisis ideologi. Krisis

ini adalah fenomena yang khas di Indonesia, dimana banyak Ornop lokal yang kerangka konseptualnya jelas tidak mendukung keberadaan mereka. Sebagai akibatnya, mereka tidak memiliki alasan yang jelas tentang spirit dan ideologi yang harus mereka perjuangkan. Sebagian besar mereka masih menggunakan gagasan ilantropis. Hal itu tercermin dalam aktivitas yang mereka lakukan masih cenderung berkarakter karitatif ketimbang pemberdayaan. Kedua,

krisis identitas. Sebagai dampak dari persoalan krisis ideologi di atas, banyak Ornop yang kemudian jatuh dalam persoalan krisis identitas ini. Mereka kesulitan untuk mengambil posisi di timbunan persoalan sosial yang muncul di sekitarnya. Maka menjadi tidak mengherankan jika strategi kerja di kalangan Ornop pun menjadi pragmatis. Ketiga, oligarki. Kebanyakan Ornop

di Indonesia identik dengan igur personal. Ketergantungan Ornop pada igur persoanal itu tentu saja sangat mempengaruhi dua persoalan di atas. Pada tingkat praksis, sosok pimpinan akan berpengaruh dominan pada perspektif Ornop dalam implementasi program-program dan kehidupan organisasi. Maka sangat mudah terjebak juga pada pola kerja yang oligarki tanpa ada proses distribusi kekuasaan yang demokratis. Sirkulai kekuasaan dari kalangan pertemanan yang eksklusif dalam relasi igure personal.

Keempat, tidak memiliki basis yang kuat. Ada begitu banyak Ornop yang

tidak memiliki basis komunitas. Mereka bekerja hanya berbasis proyek dan bukannya didasarkan pada basis masyarakat. Padahal secara umum, mereka memiliki orientasi pelembagaan organisasi rakyat tetapi sering tidak mempunyai basis yang jelas.

telah didapatkan; dan kedua, kebutuhan dan strategi untuk pengembangan

organisasi mitra ke depan. Beberapa komponen yang tercakup dalam

organisation scan di antaranya adalah sebagai berikut:5

a. Position: kredibilitas, nilai dan citra

b. Thinking and Learning: pengembangan konsep, visi/misi, nilai dasar,

strategi

c. Action (Doing): relevansi, keefektifan, keefektifan biaya, kualitas pelayanan,

koherensi

d. Existance (Being): legal status, tata kelola, manajemen dan kepemimpinan,

staf, kultur, struktur, sistem dan prosedur (termasuk monitoring dan evaluasi) dan manajemen keuangan.

e. Relation: aliansi strategis dan donor

f. Balance: visi-misi-capaian-strategi-program-struktur-sistem-sumber daya manusia, kultur, dan hardware – software (visi, misi, personil, kultur)

Berbagai komponen organisation scan tersebut dapat dicermati selengkapnya dalam bagan berikut.6

5 Dikutip dari SHEEP Indonesia, 2009, Comprehensive Evaluation Report Capacity Buildong for ICCO & Kerkinactie Partners in Java, hlm. 16

Setelah melalui proses organisation scan di atas, sekilas dapat dilihat

berbagai tahapan dari proses pelaksanaan program pengembangan kapasitas organisasi mitra tersebut. Selama program berlangsung, tahapan intervensi dapat dikelompokkan berdasarkan capaian tahapan (output dan outcome

program) dalam suatu kerangka kerja program.

3. Alur Kerja Program

Pada tahun pertama (Agustus 2005 – Agustus 2006), inisiasi program mulai dilakukan secara tematik. Pada periode ini merupakan tahapan formasi program. Mitra menginisiasi program dengan menggelar workshop untuk mengkaji tema: “Spirit Sosial Keberlanjutan Ornop” dengan menghadirkan dua nara sumber yaitu: Dr. Susetiawan dan Bonar Saragih. Hasil kajian ditindak lanjuti dengan pertemuan yang mensepakati tiga agenda yaitu: 1). Menyusun rumusan strategi bersama untuk peningkatan kapasitas mitra; 2). Menyusun konsep kemitraan strategis menurut versi mitra.; dan 3). Bersama-sama memetakan positioning organisasi mitra.

Pada tahun kedua (Nopember 2006- Agustus 2007): 1). Menggelar penilaian (assessment) organisasi mitra; 2). Kajian dan masukan (Review & Feed Back) dari Penilaian Organisasi; 3). Pendetailan program peningkatan kapasitas selama 1 tahun dan revisi organizational scan; 4). Pemetaan kendala-kendala mitra dan perumusan strategi peningkatan kapasitas.

Pada tahun ketiga (Nopember 2007 - Oktober 2008): 1). Menjaring masukan dari mitra dan perumusan prioritas pengembangan kapasitas untuk lembaga; 2). Perumusan langkah-langkah tindak lanjut lokakarya transformasi sosial dan memonitor pengembangan kapasitas mitra; 3). Review capaian pengembangan kapasitas dan perumusan pokok-pokok pikiran strategi peningkatan kapasitas; 4). Perumusan bentuk operasional strategi keberlanjutan organisasi dan perumusan perluasan cakupan pengembangan kapasitas bagi seluruh pemangku kepentingan organisasi

Pada tahun keempat (Desember 2008 – April 2010): 1). Perumusan masalah dan kebutuhan untuk pengembangan tata kelola yang berkelanjutan. Dilanjutkan dengan perumusan garis besar isu untuk lokakarya thematis dengan melibatkan para pengambil dan pelaksana kebijakan.; 2). Kesiapsiagaan organisasi mitra menghadapi dampak kebijakan lembaga donor dan perumusan strategi alternatif konsolidasi internal antar organisasi mitra.; 3). Sharing informasi dan up date kebijakan lembaga donor; Monitoring capaian program pengembangan kapasitas organisasi mitra; Penyesuaian rumusan strategi dan rekomendasi pengembangan kapasitas dan pola kerjasama antar mitra; 4). Sharing informasi dan up date kebijakan pemangku kepentingan utama eksternal; Dan perumusan rekomendasi aksi untuk pengembangan kapasitas dan pola kerjasama antar organisasi mitra ke depan.

Assessment PME; 2). Perumusan indikator keberhasilan pengembangan kapasitas sistem PME; dan kesepakatan agenda aksi pengembangan kapasitas dalam pengembangan sistem PME secara kolektif.; 3). Pembahasan masalah dan kebutuhan internalisasi sistem PME; dan pengembangan sinergi organisasi mitra dalam merespon dampak bencana Kawasan Merapi; 4).Internalisasi problematika dalam penerapan sistem PME di tingkat organisasi mitra; dan Penyikapan atas realita kapasitas organisasi dalam sistem PME untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

Pada tahun keenam (Mei 2011 - 2011): 1). Identiikasi masalah implementasi tindak lanjut masing-masing lembaga terkait dengan kebijakan lembaga donor; 2). Perumusan strategi bersama terkait kemitraan kedepan dan Model desain evaluasi mitra agar dapat melihat tingkat capaian secara mendalam. Proses evaluasi akhir program.

Jika program enam tahun tersebut dibagankan berdasarkan capaian hasil program (outputs/outcomes) sampai pada capaian dampaknya (impact),

maka dapat dilihat pada bagan sebagai berikut.7

B. Ornop Ideal: Gugatan Realitas-Aktual8

Di dalam dunia gerakan sosial, Ornop (Organisasi non Pemerintah) sebagai organisasi yang merepresentasikan kiprah masyarakat sipil dalam dinamika pembangunan, bila diklasiikasikan—secara simplistis—memiliki dua watak dominan, yaitu watak ekonomi dan watak sosial. Seiring perkembangan jaman dan kompleksitas perubahan masyarakat, kedua watak Ornop itu akhirnya sulit diidentiikasi secara jelas dan terpilah.

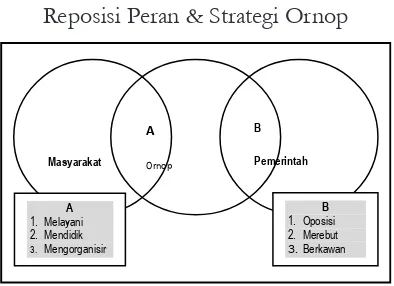

Bila ditinjau secara sejarah, Ornop pada masa Orde Lama tidaklah populer. Ornop mulai populer semenjak partai-partai politik (parpol) difusikan. Sejak terjadinya difusi partai politik itu, banyak kalangan merasa tidak ada lagi wadah gerakan. Maka sejak itu muncul gagasan untuk melakukan dekonstruksi sosial. Dekonstruksi itu ditandai dengan dihidupinya ruh pembebasan yang diaktualisasikan dalam kerja-kerja Ornop tersebut. Dalam perkembangannya nanti, kerja-kerja dekonstruksi dari kalangan masyarakat sipil itu hadir sebagai kritik riil di tataran praksis terhadap gagalnya negara dan sektor swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam ruh/spirit itu, Ornop berupaya membebaskan masyarakat yang terpinggirkan dan bahkan tergilas oleh proses pembangunan. Dalam hal ini, Ornop mengambil peran sebagai kekuatan oposisi untuk memperjuangkan keadilan dengan cara melawan pemerintah yang lalim dan otoriter. Perjuangan itu tentu saja dilakukan secara underground, tetapi dibalik gerakan sosial bawah

tanah terkandung unsur politik. Karenanya, Ornop yang didirikan pada masa Orde Baru sebagian besar memiliki watak politik. Hal itu tentu relevan dengan konteks jaman, dimana pada saat itu pemerintah Orde Baru melarang didirikannya organisasi-organisasi politik. Karenanya, banyak Ornop yang muncul pada saat itu cenderung memiliki karakter politik yang relatif kental ketimbang masa-masa sesudahnya. Watak politik dalam Ornop waktu itu lebih didasarkan karena organisasi politik yang ada dibungkam dan ditelikung. Sehingga, Ornop-Ornop yang terlahir pun berwatak liberatif, setidaknya memiliki cita-cita untuk melakukan pembebasan dari ketertindasan. Gerakan sosial semacam itu dilakukan untuk mencapai sebuah kesadaran: perlawanan terhadap segala praktik penindasan oleh penguasa.

Dari ulasan singkat di atas, ada beberapa gugatan yang perlu direleksikan oleh Ornop dalam menjalankan karya-karya pelayanannya. Pertama, apakah

Ornop beserta para pegiat yang bergabung didalamnya benar-benar memahami organisasinya, semisal bukan hanya soal pilihan jabatan strukturalnya, melainkan juga prinsip-prinsip, nilai-nilai, ataupun spirit yang dihidupinya? Terkait dengan

8

itu, terjumpai kasus di sebuah Ornop. Ornop tersebut telah berhasil melakukan proses penyadaran pada masyarakat. Masyarakat yang didampingi pun tercerdaskan dan menguasai banyak isu. Kemudian masyarakat yang didampingi itu menanyakan bagaimana caranya agar dapat mengakses langsung donor internasional. Kasus semacam itu tentu merepotkan Ornop pendamping. Pastilah ketidakrelaan lantaran khawatir tersaingi akan menjangkiti Ornop pendamping. Tak akan ada proyek lagi bagi Ornop itu jika masyarakat dapat mengakses dana langsung dari donor internasional. Makna yang dapat ditangkap dari kasus itu adalah bahwa pada dasarnya Ornop nampak tidak berbeda dengan pemerintah. Mereka berusaha menjadikan masyarakat sebagai obyek dalam struktur mediasi donor. Rupanya masyarakat pun tertarik pada jasa mediasi dalam mengakses dana dari donor yang selama ini menjadi lahan kerja para pegiat Ornop. Kasus semacam ini dapat dimaknai bahwa spirit pembebasan yang semula dimiliki kini telah mengalami pergeseran, dari yang semula berwatak sosial menjadi berwatak ekonomi. Maka selanjutnya, gugatan kedua yang juga pantas untuk direleksikan adalah apakah gambaran organisasi sosial yang pada masa lalu memiliki cita-cita penyadaran dan pembebasan semacam itu, pada saat sekarang ini masih dapat kita temukan? Tak bermaksud menjawab langsung gugatan itu, setidaknya ada tiga catatan yang sering mengemuka terkait dengan persoalan itu, yaitu bahwa:1). Ornop terkesan bermain retorika. Modusnya dapat dikenali dalam tanda-tanda yang gamblang. Misalnya, mereka bermain retorika dengan menjajakan berbagai gagasan dan isu yang memungkinkan untuk dijual. Artinya aktivitas yang dilakukan hanya berdasarkan pada proyek belaka; 2). Ornop yang semula menjalankan sebuah konsep penyadaran/gerakan sosial pada akhirnya hanya “jualan” konsep belaka, dan celakanya lagi mereka sendiri tidak siap atau bahkan gagap dengan konsep penyadaran/ gerakan sosial yang sebenarnya; 3). Dalam situasi semacam itu maka dapat dikatakan bahwa Ornop hanya bertindak sebatas sebagai “operator”, atau broker proyek belaka. Gugatan ketiga, apakah

Ornop mampu berkembang tanpa adanya tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap donornya? Dalam perkara satu ini muncul sebuah kekhawatiran yang menyundut secara eksistensial atas Ornop itu sendiri. Meminjam perspektif skeptisisme, jangan-jangan Ornop ini merupakan aparatus modern kapitalism. Jika premis itu benar, tidaklah mengherankan apabila perguliran dana dari donor internasional selain telah berandil pada menjamurnya Ornop, juga telah berujung pada tergerusnya watak gerakan hingga berubah menjadi semacam penampungan tenaga kerja belaka. Karena pegiat Ornop yang makin masif bak penampungan tenaga kerja itu memunculkan keresahan ikutannya yaitu keberadaan sejumlah Ornop yang selama ini disinyalir tidak menggarap gerakan sosial namun terindikasi kuat hanya meng-komodiikasi keributan (kendati itu dapat dibalut dengan motif politik tertentu). Gugatan keempat, bagaimana

konteks ini, dapat digagas misalnya dengan cara melakukan proses bargaining position dengan donor internasional, agar program yang dijalankan tidak harus

tunduk pada platform mereka secara kaku. Jika demikian mekanismenya, apakah

donor internasional itu masih bersedia untuk mendanai program? Poin penting itulah yang mesti direleksikan dan pikirkan untuk menemukan jawabannya.

C. Ornop dan Gerakan Sosial9

Beberapa gugatan di atas pada dasarnya merupakan realitas faktual yang mesti dihadapi Ornop di era kapitalisme mutakhir saat ini. Kesemuanya merupakan kritik atas pergeseran peran Ornop sebagai “motor” gerakan sosial. Di sini, peran Ornop dipertanyakan kembali, utamanya yang terkait dengan ideologi, spirit, dan karakter gerakan strategisnya untuk mengawal perubahan sosial di masyarakat. Pada tataran ini, perlu ada kejujuran terhadap diri sendiri dan terbuka dalam merespon berbagai kritik tersebut.

Ornop lahir dari suatu idelisme gerakan yang ingin mencapai tujuan tertentu. Idealisme itu biasanya tertuang di dalam visi dan misi organisasi yang menjadi dasar atau landasan nilai dan gerak dari organisasi tersebut. Seiring perkembangan Ornop, baik dalam hal kapasitas, program, dan kepercayaan donor, tidak jarang membuat Ornop yang bersangkutan justru bergeser dari visi dan misinya semula. Salah satu sebabnya karena tuntutan platform donor yang acap kali sangat kaku (rigid). Banyak kasus menunjukkan betapa konsekuensi perkembangan Ornop itu justru berandil besar dalam memicu konlik internal organisasi.

Alih-alih menjadi pembebas bagi masyarakat yang terpinggirkan ataupun menyadarkan si kaya untuk memiliki jiwa sosial, mereka sendiri justru menjadi bagian dari masalah/hambatan dalam gerakan sosial itu sendiri. Dalam situasi semacam itu, Ornop tak cukup berdaya untuk menjadi agen perubahan (agent of change) yang dapat membebaskan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan dari perangkap ketertindasannya. Jika sudah sedemikian jauh kemelencengan dari visi dan misi itu terjadi, lantas bagaimana mesti disikapi hal itu? Apakah Ornop masih dapat berjalan pada rel semula, kembali ke kithah-nya sebagai agen perubahan sosial? Di sinilah letak persoalan mendasar dari Ornop: kemandirian. Patut disadari bahwa kata kemandirian bukanlah konsepsi solid yang nir-prasyarat. Kemandirian merupakan ramuan dari beragam anasir yang tak mudah untuk dipahami,terlebih direalisasikan. Kemandirian adalah “kesendirian” yang bukan berarti tidak butuh orang lain. “Kesendirian yang dimaksud merujuk pada kondisi otonom-otoritatif untuk menginisiasi dalam memposisikan diri, mengatur diri, dan mengaktualisasikan diri (initiating, adjusting,

actualization) dengan mendasarkan diri pada nilai yang dipercayai. Singkatnya, kemandirian adalah sebuah kondisi/situasi dimana seseorang atau kelompok orang secara otonom berani bertindak dan mengambil risiko dalam menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan nilai, prinsip, atau idealisme yang diyakininya.

Terkait dengan upaya mengakses dana layanan kemanusiaan ke lembaga donor, Ornop harus memiliki posisi tawar (bargaining position) secara setara. Di tengah upaya mengembang spirit profetik pembebasan untuk kaum miskin, kelaparan dan terpinggirkan, Ornop juga memiliki peluang untuk menginisiasi kegiatan ekonomi produktifnya sendiri. Ornop tetap memerlukan sayap ekonomi produktif tersebut. Bagaimanapun juga spirit profetik dan spirit ekonomi tidak dapat dipertentangkan secara biner. Agar watak profetik Ornop tidak bergeser ketika secara kelembagaannya berkembang, maka perlu upaya penyiapan manusia dengan merancang sistem internalisasi nilai-nilai dan spirit secara berimbang (ideologi dan praksis) di dalam Ornop masing-masing. Seoptimal mungkin nilai-nilai itu terposisikan sebagai way of life dari para pegiat atau staf yang tergabung di dalamnya. Hal yang juga tak kalah penting adalah perlunya membangun dan memperbaiki struktur dan sistem sosial-ekonomi. Jika keduanya diimplementasikan secara berimbang maka Ornop yang strategis dan berkelanjutan dapat terealisir. Dengan demikian, spirit gerakan sosial berpeluang besar untuk tetap terjaga pula.

Kendati demikian, patut dicatat di sini bahwa keberlanjutan (sustainability) itu tidak selalu berkorelasi dengan kepemilikan resources yang besar ataupun didukung oleh donor yang kuat. Banyak kasus menunjukkan bahwa dukungan donor yang kuat ataupun resources yang besar pada akhirnya justru berujung keruntuhan (collapse) lantaran salah urus (mismanagement). Dalam hal ini,

nampaknya perlu menggunakan metode “berikir di luar tempurung” (think out of the box) bahwa bukanlah perkara besarnya sumberdaya (terutama material) ataupun kuatnya donor yang dihitung untuk merancang keberlanjutan sebuah Ornop. Melampaui itu semua, ada hal yang lebih penting dan krusial untuk dipertimbangkan terkait dengan aspek keberlanjutan tersebut. Hal yang dimaksud adalah tentang bagaimana caranya dapat diletakkan bangungan keberlanjutan itu dalam pondasi nilai-nilai gerakan sosial yang lazim menjadi penciri keberadaan Ornop itu sendiri.

kepedulian, spirit gerakan, nilai-nilai solidaritas di antara anggota jejaring itu dalam bingkai kemitraan yang setara dan sinergis. Bagaimanapun juga, upaya untuk membentuk komunitas epistemik semacam itu dibutuhkan peran besar para intelektual organik yang berakar pada konteks sosio-sejarah dan kultural masyarakat dimana mereka hidup. Dalam komunitas epistemik semacam itulah sosok-sosok local genius akan terlahir dan besar bersama gagasan organiknya yang merepresentasikan berbagai suara dan kebutuhan masyarakat terhadap perubahan sosial yang berkarakter pembebasan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disarikan beberapa poin penting yang terkait dengan Ornop sebagai “motor” gerakan sosial. Adalah sebuah keniscayaan bahwa Ornop, seperti halnya organisme manusia, tidak terlepas dari kebutuhan spiritual, sosial, dan isik. Upaya untuk menyeimbangkan ketiganya tentu saja membutuhkan waktu dan proses yang tak berkesudahaan. Bagimanapun juga Ornop harus senantiasa berdialog dengan konteks perubahan yang mensejarah itu. Tak pelak lagi, Ornop pun harus senantiasa siaga menghadapi berbagai macam tantangan yang tidak ringan untuk ditaklukkan. Tantangan terbesar Ornop yang banyak menuai sorotan adalah kian tergerusnya benteng pertahanan Ornop untuk mengemban spirit gerakan sosial. Padahal itulah khitah Ornop sesungguhnya. Dalam tataran praksis spirit itu dapat diejawantahkan dalam berbagai penegasan sikap dan tindakan yang senantiasa mengacu pada orientasi pembebasan. Dalam konteks Indonesia, Ornop dapat menjumbuhkan opsi praksisnya sesuai konteks semasa. Misalnya, Ornop dapat mengejawantahkan praksis pembebasan itu dengan melakukan advokasi dan penyadaran publik (dengan metode pemikiran kritis dan dekonstruksi) demi tergalangnya kekuatan perang melawan birokrasi yang korup, perang melawan kemiskinan dan kelaparan, penolakan atas segala bentuk tindak kekerasan, penguatan demokrasi dan perdamaian, dan lain sebagainya.

Inti dari seluruh uraian di atas adalah perihal daya upaya civitas Ornop untuk memperjuangkan sebuah nilai keutamaan yang menjadi elan vital dari corpus

Ornop itu sendiri yaitu spirit gerakan sosial.Terlalu mahal bagi Ornop untuk menggadaikan spirit gerakan sosial itu sekadar untuk mengais “keuntungan palsu”(fake proit) atau “keuntungan sekali pakai” (disposable proit) dalam struktur mediasi donor. Bagaimanapun spirit dan moral gerakan sosial akan menegaskan bahwa Ornop bukanlah saudagar, pialang,broker, makelar, ataupun blantik, yang

menghimpit sekalipun.

D. Kemitraan Setara dan Ornop yang Berkelanjutan10

Jika uraian sebelumnya lebih banyak berfokus pada persoalan ideologi dan spirit gerakan, pada uraian berikut akan mendiskusikan persoalan Ornop pada tataran yang relatif praktis: yakni soal sumber daya. Selain harus mengakarkan diri pada pondasi spiritnya, Ornop juga perlu menggagas adanya dukungan sumber daya yang memadai. Kendati bukan satu-satunya cara, namun hal yang lazim ditempuh Ornop untuk mendapatkan sumber daya adalah menjalin kerja sama dengan lembaga donor. Namun bukan berarti itu tanpa kendala. Kasus menunjukkan banyak Ornop sering menghadapi berbagai kendala dalam menjalin kerja kemitraan dengan donor. Dalam usaha membina hubungan dengan donor, Ornop sering menjumpai beberapa hambatan seperti: 1) Adanya prosedur dan administrasi yang rumit; 2) Keterbatasan kapasitas internal organisasi; 3) Sumber daya manusia terbatas apalagi yang mempunyai kompetensi komunikasi dengan lembaga donor. Tiga hambatan itu nampaknya lazim dirasakan oleh banyak Ornop di Indonesia. Dalam situasi semacam itu, maka tidak mengherankan jika Ornop gagap berjejaring dan pada akhirnya gagal menundukkan inferioritasnya sendiri. Alih-alih berposisi setara dalam kerja kemitraan dengan donor, cara mengakses donor pun banyak Ornop tak memiliki kapasitas dan ketrampilan yang memadai untuk itu.

Bermula dari sindrom inferioritas itu, banyak pegiat Ornop yang bias anggapan bahwa donor dalam menjalin relasi dengan Ornop di Indonesia hanya mengandalkan pada kredibilitas personal seseorang yang dikenalnya saja (contact person). Menurut mereka, situasi itu tentu saja akan menyulitkan kalangan Ornop

yang kecil untuk memperoleh akses ke donor, lantaran tiadanya contact person

yang dikenal donor. Lantas bagaimanakah upaya yang mesti ditempuh Ornop lokal agar dapat menjalin relasi dengan donor jika kapasitas untuk itu pun tak dipunyai? Itulah pertanyaan yang teramat sering mengemuka dalam berbagai dialog antar aktivis Ornop di Indonesia.

Kendati tendensius dan personal, keluhan lain yang cukup menarik untuk disimak adalah pengalaman buruk sebuah Ornop saat harus menghadapi broker-broker saat melakukan transaksi dana program dengan donor. Setiap kali transaksi program itu terjadi, si broker biasanya menuntut komisi. Celakalah bila komisi tak diberikan, kerjasama yang telah berlangsung menjadi memburuk lantaran broker-broker tersebut melakukan black campaign ke lembaga donor tentang lembaga yang tak memberikan komisi. Kendati itu persoalan yang kasuistik, namun setidaknya dapat dipahami bahwa dalam dunia Ornop pun tak terbebas dari belitan free rider semacam itu.