T

T

E

E

L

L

E

E

K

K

O

O

M

M

U

U

N

N

I

I

K

K

A

A

S

S

I

I

D

D

A

A

N

N

I

I

N

N

T

T

E

E

R

R

N

N

E

E

T

T

B

a

g

ia

n

S

a

tu

3

TIK 1.1 Teledensitas Dunia

Gambar 1.1 : Teledensitas di 5 Belahan

Dunia Tahun 2009.

Sumber : International Telecommunication Union, 2009

Penetrasi telepon dunia pada tahun 2009 mencapai 85,79 telepon per 100 penduduk dunia, dengan penetrasi tertinggi di Eropa dan terendah di Afrika.

Penetrasi telepon pada masyarakat di suatu daerah dapat digambarkan melalui angka teledensitas, yang dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah sambungan telepon (main lines) dengan jumlah penduduk di daerah tersebut.

Penetrasi telepon di dunia, dapat dibedakan berdasarkan 5 belahan dunia yaitu Afrika, Asia, Amerika, Oceania dan Eropa.

Penetrasi telepon dibagi dalam dua kategori moda layanan telepon yang berlaku di dunia saat ini, yaitu telepon tetap (main telephone) dan telepon selular (cellular).

Berdasarkan data ITU (International Telecommunication Union) tahun 2009, teledensitas telepon dunia mencapai 85,79 telepon per 100 penduduk, lebih besar dari tahun 2008 yang sebesar 78,23 per 100 penduduk. Penetrasi selular tahun 2009 adalah sebesar 68,28 selular per 100 penduduk, atau mencapai lebih dari tiga kali lipat penetrasi telepon tetap yang sebesar 17,51 telepon per 100 penduduk. Angka teledensitas telepon tetap terus menurun, dimana pada tahun 2008 angka teledensitas telepon tetap 18,49 per 100 penduduk.

Penetrasi tertinggi terdapat pada belahan Eropa (>100%) dan penetrasi terendah pada belahan Afrika. Perbandingan yang signifikan senantiasa terjadi di Afrika, dimana penetrasi selular di Afrika mencapai lebih dari tiga belas kali lipat telepon tetap.

4

TIK 1.2 Teledensitas ASEAN

Gambar 1.2 : Teledensitas Negara-Negara ASEAN Tahun

2009.

Sumber : International Telecommunication Union, 2009

Penetrasi telepon negara anggota ASEAN pada tahun 2009 mencapai 92,18 telepon per 100 penduduk, dengan penetrasi tertinggi di Singapura dan terendah di Myanmar.

Pada tahun 2009 teledensitas rata-rata negara-negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) adalah sekitar 92,18 telepon per 100 penduduk, meningkat dari rata-rata 80,08 di tahun 2008. Dengan teledensitas telepon tetap sebesar 12,54 dan selular sebesar 79,43 telepon per 100 penduduk, terlihat teledensitas selular telah mencapai lenih dari enam kali lipat telepon tetap. Teledensitas Indonesia sendiri masih di bawah rata-rata teledensitas ASEAN, dengan teledensitas telepon tetap 14,77 dan selular 69,25 telepon per 100 penduduk.

Pada masa-masa awal munculnya teknologi selular, pemakaian telepon selular dapat dikatakan sebagai pelengkap terhadap telepon konvensional (cable/fixed line). Namun dengan perkembangan teknologi dan industri TIK saat ini, dengan beberapa keunggulannya telepon selular merupakan substitute atau pengganti telepon konvensional. Dari perbandingan angka teledensitas masing-masing negara, terlihat pada sebagian besar negara-negara ASEAN, keberadaan telepon selular mendominasi cara berkomunikasi lewat telepon, kecuali di Myanmar dimana teledensitas telepon tetap masih lebih tinggi dari selular.

5

TIK 1.3 Teledensitas Indonesia

Gambar 1.3 : Perkembangan Teledensitas Indonesia Tahun 2007-2009.

Sumber : International Telecommunication Union, 2008

Teledensitas telepon tetap dan telepon selular Indonesia tahun 2007-2009 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 24,39% per tahunnya.

Menurut data ITU, dengan populasi lebih dari 229 juta penduduk, pada tahun 2009 penetrasi telepon Indonesia mencapai 84,02 telepon per 100 penduduk. Penetrasi telepon di Indonesia dapat dibedakan menjadi penetrasi telepon tetap (kabel) yang mencapai 14,77 dan telepon selular yang mencapai 69,25 per 100 penduduk. Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi di dunia saat ini, di mana penetrasi telepon selular telah jauh melampaui telepon tetap.

Teledensitas Indonesia pada periode 2007-2009 meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 24,39% per tahun. Dalam periode tersebut peningkatan teledensitas selular lebih pesat dengan rata-rata pertumbuhan 24,77% dibandingkan dengan telepon tetap dengan rata-rata pertumbuhan 22,54%.

Teledensitas tersebut diukur berdasarkan data administratif operator telekomunikasi yang memperoleh ijin penyelenggaraan telepon tetap dan selular.

6

TIK 1.4 Kapasitas Jaringan Telepon Tetap

Gambar 1.4 : Pertumbuhan Kapasitas

Jaringan Telepon Tetap Kabel dan Nirkabel di Indonesia.

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Kapasitas sambungan telepon tetap nirkabel pada terus meningkat, dengan persentase pertumbuhan tahunan tertinggi pada tahun 2004, sedangkan kapasitas sambungan telepon tetap kabel cenderung stagnan.

Sejak tahun 1995 telepon tetap nirkabel berbasis ETDMA (Extended

Time Division Multiple Access) mulai diterapkan di Indonesia. Dengan

perkembangan teknologi CDMA (Code Division Multiple Access), sejak tahun 2002 telepon tetap berbasis nirkabel (fixed wireless access) tumbuh dengan pesat. Di samping itu perubahan undang-undang pertelekomunikasian Indonesia mengakibatkan penyelenggaraan jasa telepon tetap lokal tidak lagi dimonopoli oleh satu operator, namun diberikan pula kepada beberapa operator lainnya.

Dalam kurun waktu 3 tahun (2007-2009), rata-rata pertumbuhan kapasitas telepon tetap di Indonesia secara total (berbasis kabel dan nirkabel) adalah sekitar 39,96%. Apabila pertumbuhan kapasitas telepon tetap kabel cenderung rendah dengan rata-rata pertumbuhan 1,73%, pertumbuhan telepon tetap nirkabel untuk kurun waktu yang sama cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan 65,32%.

Puncak pertumbuhan kapasitas sentral telepon tetap nirkabel terjadi pada tahun 2004, di mana pertumbuhan mencapai 526,72% (pertumbuhan lebih dari 6 kali lipat jumlah pelanggan tahun 2003). Setelah tahun 2004, laju pertumbuhan telepon tetap nirkabel mulai melambat dan mencapai 39,21% pada tahun 2009.

7

TIK 1.5 Pangsa Pasar Telepon Tetap

Gambar 1.5 : Pangsa Pasar Telepon Tetap Indonesia Tahun 2009.

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Pasar telepon tetap Indonesia tahun 2009 masih didominasi Telkom dengan pangsa pasar sebesar 67%.

Pasar telepon tetap di Indonesia pada tahun 2009, mencapai sekitar 35,1 juta sambungan pelanggan, dengan proporsi telepon tetap kabel yang semakin menurun yaitu 24,02% (dibandingkan dengan 29,08% pada tahun 2008) dan proporsi telepon tetap nirkabel yang meningkat (dibandingkan dengan 70.92% pada tahun 2008) menjadi 75,98%. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) menguasai hampir 100% pasar telepon tetap kabel, sedangkan untuk telepon tetap nirkabel, Telkom menguasai sekitar 56,82% pangsa pasar. Secara keseluruhan Telkom menguasai sekitar 67,06% pasar telepon tetap nasional (baik kabel maupun nirkabel).

Untuk pasar telepon tetap nirkabel, selain Telkom, PT. Bakrie Telecom Tbk. (Bakrie) merupakan operator dengan pangsa pasar terbesar kedua dengan porsi 39,81%, melebihi PT. Indosat Tbk. yang sekitar 2,25%.

8

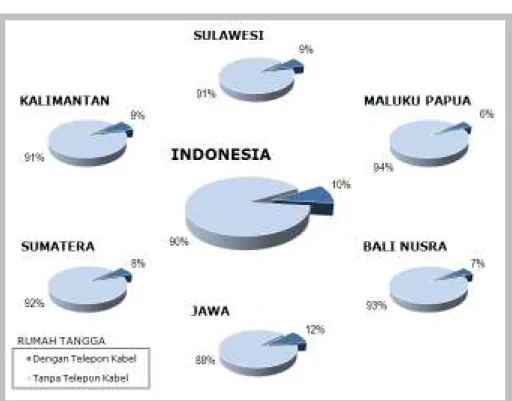

TIK 1.6 Keberadaan Telepon Kabel

Gambar 1.6 : Keberadaan Telepon Kabel di Desa/Kelurahan Indonesia Tahun 2008.

Sumber : Sensus PODES 2008 BPS, diolah untuk kepentingan Indikator TIK

Pada tahun 2008, sebanyak 33% desa/kelurahan di Indonesia telah terjangkau telepon kabel.

Keberadaan telepon kabel di desa/kelurahan sebagai unit wilayah administratif terkecil di Indonesia belumlah merata. Berdasarkan Sensus Potensi Desa 2008 oleh BPS, baru 33% dari sekitar 75.410 desa yang disensus telah terjangkau telepon kabel, sedangkan 67% sisanya belum terjangkau.

Berdasarkan sensus tiga tahun sebelumnya (2005), terdapat perbedaan yang cukup jauh antara keberadaan telepon kabel di desa perkotaan (urban) dan desa perdesaan (rural) Indonesia, dimana saat itu 89% dari desa/kelurahan perkotaan sudah terjangkau telepon kabel, sedangkan baru 23% dari desa perdesaan yang terjangkau telepon kabel.

Pada tahun 2008, secara umum persentase desa terbanyak yang telah terjangkau telepon kabel adalah desa/kelurahan di pulau Jawa, yaitu sekitar 60% dari 25.159 desa/kelurahan yang disensus. Sementara itu, di Maluku dan Papua, telepon kabel baru menjangkau sekitar 6% dari 6.458 desa/kelurahan di kawasan tersebut.

Propinsi DKI Jakarta merupakan propinsi dengan persentase kelurahan terbanyak yang telah terjangkau telepon kabel, yaitu sebanyak 261 dari 267 (98%) kelurahan. Sementara itu, propinsi Papua merupakan propinsi di mana persentase desa/kelurahan yang telah terjangkau kabelnya paling sedikit, yaitu baru 116 dari 3.311 (4%) desa/kelurahan.

9

TIK 1.7 Distribusi Telepon Tetap Kabel Indonesia

Gambar 1.7 : Distribusi Telepon Tetap

Kabel dalam Rumah Tangga Indonesia 2009.

Sumber : Susenas 2009 BPS, diolah untuk kepentingan Indikator TIK

Pada tahun 2009, dari seluruh rumah tangga Indonesia yang memiliki fasilitas telepon kabel, 68,95% diantaranya adalah rumah tangga di pulau Jawa.

Berdasarkan Susenas BPS pada tahun 2009, baru sekitar 10,4% rumah tangga Indonesia memiliki fasilitas telepon kabel, dengan proporsi yang bervariasi untuk masing-masing wilayah Indonesia. Proporsi terbesar, yaitu sekitar 68,95% dari rumah tangga dengan telepon kabel tersebut, berlokasi di pulau Jawa. Proporsi terkecil, yaitu sekitar 1,12%, merupakan rumah tangga di wilayah Maluku Papua.

Gambaran yang ditampilkan melalui distribusi rumah tangga Indonesia dengan fasilitas telepon kabel diatas berbeda dengan teledensitas telepon kabel. Hal ini disebabkan gambaran di atas, lebih menekankan pada sebaran jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas (minimum satu) sambungan telepon kabel, dengan tidak mengaitkannya dengan populasi/kepadatan penduduk.

Sebagai catatan, Susenas merupakan survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan BPS untuk memenuhi kebutuhan data yang menggambarkan kualitas SDM, khususnya yang berhubungan dengan karakteristik sosial-ekonomi penduduk, melalui pendekatan rumah tangga. Ruang Lingkup Susenas 2009 mencakup seluruh propinsi di Indonesia dengan ukuran sampel sekitar 292 ribu dari 58 juta rumah tangga di seluruh Indonesia (tidak termasuk rumah tangga dalam blok sensus khusus dan rumah tangga khusus, seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa).

10

TIK 1.8 Telepon Tetap Kabel Dalam Rumah Tangga Indonesia

Gambar 1.8 : Persentase Kepemilikan

Telepon Kabel dalam Rumah Tangga Indonesia Tahun 2009.

Sumber : Susenas 2008 BPS, diolah untuk kepentingan Indikator TIK

Pada tahun 2009, persentase rumah tangga Indonesia yang memiliki fasilitas telepon kabel adalah

sekitar 10,4%.

Penetrasi telepon dalam suatu masyarakat di suatu daerah, selain dinyatakan dengan teledensitas dapat pula digambarkan dengan kepemilikan telepon dalam rumah tangga. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2009 sekitar 10,4% dari rumah tangga Indonesia telah memiliki fasiltas (minimum satu sambungan) telepon kabel.

Terlihat dari grafik di atas, persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki sambungan telepon kabel adalah di pulau Jawa, yaitu sebesar 11,9% dari jumlah rumah tangga yang ada. Sementara yang terendah adalah rumah tangga di kawasan Maluku Papua (5,8%).

Secara lebih rinci, persentase rumah tangga yang memiliki telepon kabel di desa perkotaan (urban) lebih besar daripada di desa perdesaan (rural), yaitu untuk rumah tangga perkotaan 18,7% dan perdesaan sekitar 3,7%.

Ruang Lingkup Susenas 2008 mencakup seluruh propinsi di Indonesia dengan ukuran sampel sekitar 292 ribu dari 58 juta rumah tangga di seluruh Indonesia (tidak termasuk rumah tangga dalam blok sensus khusus dan rumah tangga khusus, seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa). Dari data tahun sebelumnya (2007) 48,5% rumah tangga merupakan rumah tangga perkotaan dan sisanya 51,5% merupakan rumah tangga perdesaan. Referensi : Tabel 1.10

11

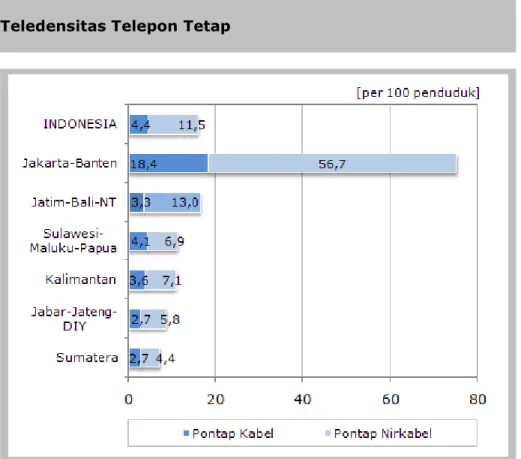

TIK 1.9 Teledensitas Telepon Tetap

Gambar 1.9 : Teledensitas Telepon Tetap Indonesia 2009.

Sumber : BPS, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Teledensitas telepon tetap di antara berbagai wilayah Indonesia bervariasi, dengan teledensitas tertinggi di daerah Jakarta-Banten.

Penetrasi telepon tetap lokal di Indonesia yang dinyatakan dalam angka teledensitas, dihitung berdasarkan jumlah pelanggan telepon tetap per 100 penduduk. Teledensitas Indonesia selanjutnya dapat dibagi berdasarkan 6 bagian wilayah, yaitu Sumatera, Jakarta-Banten, Jabar-Jateng-DIY, Jatim-Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi-Maluku-Papua.

Dengan populasi sekitar 223 juta penduduk pada tahun 2009, terlihat dari gambar di atas bahwa teledensitas telepon tetap di Indonesia yang tertinggi adalah di wilayah DKI Jakarta dan Banten dengan 75,1 telepon tetap per 100 penduduk, sedangkan di Sumatera teledensitas telepon tetap baru mencapai sekitar 7,1 telepon tetap per 100 penduduk.

Sebagai catatan, teledensitas di atas dihitung berdasarkan data administratif 2 operator telepon tetap terbesar di Indonesia (sekitar 97% pangsa pasar) yang memiliki ijin penyelenggaraan jasa telepon tetap di Indonesia. Perbedaan angka teledensitas Indonesia di atas dengan angka teledensitas yang dikeluarkan ITU, diantaranya karena adanya perbedaan angka populasi yang dipergunakan.

12

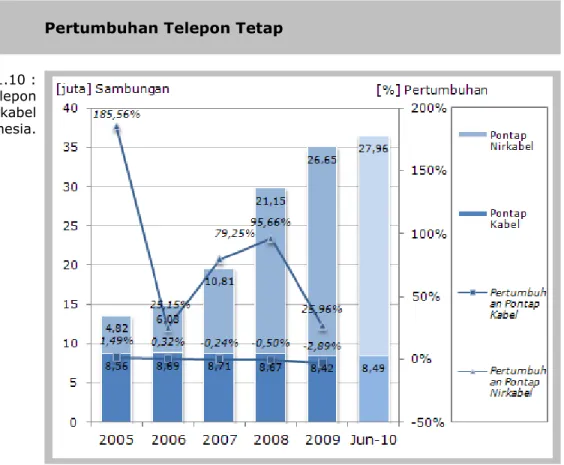

TIK 1.10 Pertumbuhan Telepon Tetap

Gambar 1.10 : Pertumbuhan Telepon Tetap Kabel dan Nirkabel di Indonesia.

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Walaupun jumlah pelanggan telepon tetap cenderung meningkat, namun pertumbuhannya mulai melambat dengan

rata-rata pertumbuhan 28,89% per tahunnya, untuk kurun waktu 2005-2009.

Pesatnya pertumbuhan sambungan berbayar telepon tetap

(Line-in-Service) di Indonesia beberapa tahun belakangan lebih dipengaruhi oleh

pertumbuhan telepon tetap nirkabel. Bila pada tahun 2004 persentase telepon tetap nirkabel baru sekitar 16,43%, pada penghujung tahun 2009 telepon tetap nirkabel telah mencapai 75,98% dari seluruh sambungan telepon tetap. Atau dengan kata lain jumlahnya telah melampaui telepon tetap kabel. Pada pertengahan tahun 2010, jumlah sambungan telepon tetap terus bertambah dengan proporsi telepon tetap nirkabel yang terus meningkat yaitu menjadi 76,70% dari seluruh sambungan telepon tetap.

Dalam kurun waktu 5 tahun (2005-2009), rata-rata pertumbuhan pelanggan telepon tetap di Indonesia secara total (berbasis kabel dan nirkabel) adalah sekitar 28,69% per tahun. Apabila angka pertumbuhan telepon tetap kabel cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan per tahun -0,36%. Rata-rata pertumbuhan telepon tetap nirkabel dalam kurun waktu yang sama adalah sebesar 82,31% per tahun.

Puncak pertumbuhan telepon tetap nirkabel terjadi pada tahun 2004, di mana pertumbuhan mencapai 310,48% (pertumbuhan lebih dari 3 kali lipat jumlah pelanggan tahun 2003). Setelah tahun 2004, laju pertumbuhan telepon tetap nirkabel mulai melambat dan mencapai 25,96% pada tahun 2009.

13

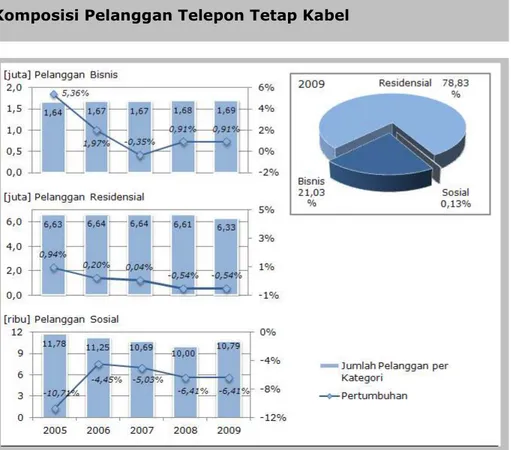

TIK 1.11 Komposisi Pelanggan Telepon Tetap Kabel

Gambar 1.11 : Segmentasi Pelanggan

Telepon Tetap Kabel Indonesia Tahun 2009.

Sumber : PT. Telkom

Segmen pelanggan telepon tetap kabel tahun 2009 didominasi pelanggan residensial sebanyak 78,83% dari seluruh kategori pelanggan.

Komposisi pelanggan telepon tetap Indonesia khususnya yang berbasis kabel dan bukan telepon umum, dapat dibedakan menjadi 3 kelompok pelanggan, yaitu pelanggan residensial (rumah tangga), bisnis serta sosial. Masing-masing segmen memiliki karakter penggunaan telepon yang berbeda. Misalnya, sambungan telepon residensial (dalam rumah tangga) tentu berbeda karakteristik penggunaannya dengan sambungan telepon untuk keperluan bisnis, baik dalam hal jumlah pengguna yang dapat mengakses sambungan tersebut maupun waktu dan frekwensi penggunaannya.

Berdasarkan data operator telepon tetap terbesar di Indonesia, pada tahun 2009 sebagian besar pelanggan telepon tetap berbasis kabel merupakan pelanggan residensial (78,83%), sedangkan sisanya merupakan pelanggan dari kategori bisnis (21,03%) dan sosial (,013%). Komposisi tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, terkait perkembangan moda komunikasi melalui telepon belakangan ini yang lebih cenderung ke arah nirkabel.

Terlihat dari grafik, jumlah pelanggan masing-masing kategori cenderung menurun. Pada periode tahun 2005-2009, pertumbuhan rata-rata pelanggan telepon kabel tetap untuk semua segmen adalah sekitar 0,355% per tahun, di mana rata-rata pertumbuhan per segmen adalah 1,76% untuk residensial, 0,02% untuk bisnis dan -6,60% untuk kategori sosial.

14

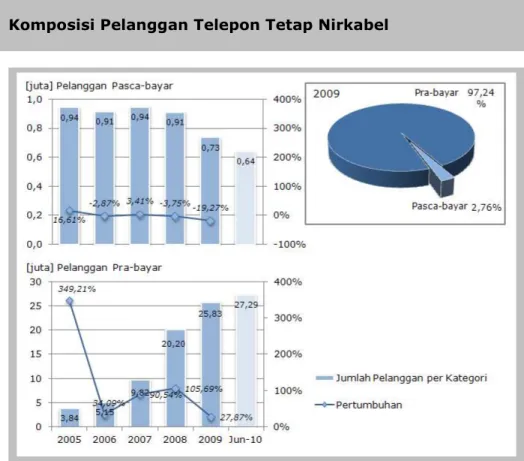

TIK 1.12 Komposisi Pelanggan Telepon Tetap Nirkabel

Gambar 1.11 : Segmentasi Pelanggan Telepon Tetap Nirkabel Indonesia Tahun 2009.

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Segmen pelanggan telepon tetap nirkabel tahun 2009 tetap didominasi pelanggan pra-bayar sebanyak 97,24%.

Komposisi pelanggan telepon tetap Indonesia khususnya yang berbasis nirkabel dan bukan telepon umum, dapat dibedakan berdasarkan skema pembayaran menjadi 2 kelompok pelanggan, yaitu pelanggan pasca-bayar dan pelanggan pra-pasca-bayar.

Berdasarkan data administratif 4 operator telepon tetap Indonesia, sebagian besar pelanggan telepon tetap berbasis nirkabel pada tahun 2009, merupakan pelanggan pra-bayar (97,24%), sedangkan sisanya merupakan pelanggan pasca-bayar (2,76%). Proporsi pelanggan prabayar ini terus meningkat, dimana pada tahun sebelumnya pelanggan prabayar meliputi 95,69% dari pelanggan seluruhnya.

Secara keseluruhan jumlah pelanggan telepon tetap nirkabel senantiasa meningkat, dan pada tahun 2009, pertumbuhan pelanggan pasca-bayar sekitar 27,87% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada periode tahun 2005-2009, pertumbuhan rata-rata pelanggan telepon tetap nirkabel untuk semua skema pembayaran adalah sekitar 82,92% per tahun, di mana rata-rata pertumbuhan per kategori adalah 121,48% untuk pra-bayar dan 82,92% untuk pasca-bayar.

15

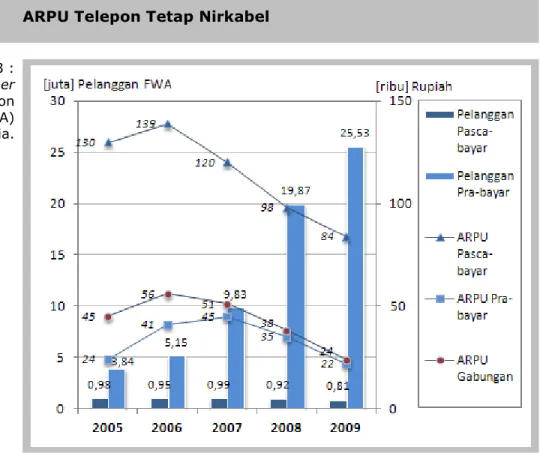

TIK 1.13 ARPU Telepon Tetap Nirkabel

Gambar 1.13 :

Average Revenue per User (ARPU) Telepon

Tetap Nirkabel (FWA) Indonesia.

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Dengan meningkatnya jumlah pelanggan, ARPU telepon tetap nirkabel Indonesia terus menurun, dan pada tahun 2009 ARPU gabungan adalah sekitar Rp. 24.000,-.

Bila jumlah pelanggan telepon tetap nirkabel (Fixed Wireless

Access/FWA) Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, ARPU

(average revenue per user) atau rata-rata pendapatan dari tiap pelanggan, khususnya dari tiga operator FWA terbesar (Telkom, Bakrie dan Indosat) cenderung menurun.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada ARPU pontap nirkabel untuk pelanggan pasca-bayar dibandingkan dengan pra-bayar. Pada tahun 2009 ARPU rata-rata ketiga operator tersebut untuk pelanggan pasca-bayar adalah sekitar Rp. 84.000,-, sedangkan untuk pelanggan pra-bayar jauh lebih rendah, yaitu sekitar Rp. 22.000,-.

ARPU gabungan pelanggan pasca-bayar dan pra-bayar pontap nirkabel Indonesia pada tahun 2009 adalah sekitar Rp.24.000,-.

16

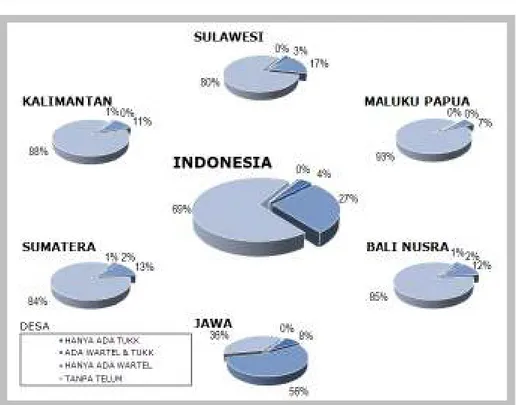

TIK 1.14 Keberadaan Telepon Umum

Gambar 1.14 : Keberadaan Telepon Umum di Desa/Kelurahan Indonesia Tahun 2008.

Sumber : Sensus PODES 2008 BPS, diolah untuk kepentingan Indikator TIK

Sebanyak 31% desa/kelurahan di Indonesia telah terjangkau telepon umum.

Keberadaan telepon umum (telum) di desa/kelurahan sebagai unit wilayah administratif pemerintahan terkecil di Indonesia belumlah merata. Berdasarkan Sensus Potensi Desa BPS pada tahun 2008, sekitar 31% dari 75.410 ribu desa yang disensus memiliki fasilitas telepon umum. Sekitar 27% desa yang disensus hanya memiliki wartel (minimal 1 wartel), 0% hanya memiliki (minimal 1) telum koin/kartu (TUKK) dan 4% memiliki keduanya (minimal 1 wartel dan 1 TUKK). Sekitar 69% sisanya belum memiliki telum, baik yang berupa wartel maupun TUKK. Berdasarkan data 2005, terdapat perbedaan antara keberadaan telepon umum di desa perkotaan (urban) dan desa perdesaan (rural) di Indonesia, dimana 10% desa/kelurahan perkotaan dan 67% dari desa perdesaan belum terjangkau telepon umum.

Jumlah desa/kelurahan terbanyak yang telah terjangkau telepon umum adalah di pulau Jawa, yaitu sekitar 64% dari 25.159 desa. Namun, di Maluku dan Papua, telepon umum baru menjangkau sekitar 7% dari 6.458 desa/kelurahan di kawasan tersebut.

DKI Jakarta merupakan propinsi dengan persentase kelurahan terbanyak yang telah terjangkau telepon umum, yaitu sebanyak 266 dari 267 (~100%) kelurahan. Sementara, Nanggroe Aceh Darussalam merupakan propinsi yang persentasenya paling sedikit, yaitu baru 287 dari 6.424 (4%) desa/kelurahannya yang telah terjangkau telepon umum.

17

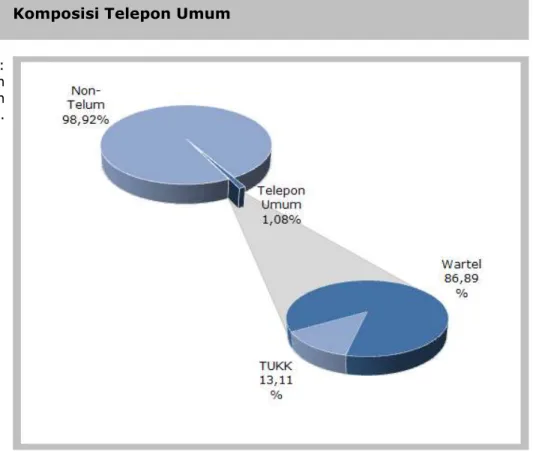

TIK 1.15 Komposisi Telepon Umum

Gambar 1.15 : Persentase Telepon Umum Indonesia Tahun 2009.

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Persentase telepon umum Indonesia pada tahun 2009 adalah sebesar 1,08% dari seluruh sambungan berbayar dan 98,92% di antaranya berupa wartel.

Dalam Kepmenhub No. 21/2001 mengenai Penyelenggaraan Jaringan Tetap Kabel disebutkan bahwa regulator mewajibkan penyelenggara saluran telepon tetap (pontap) untuk mengalokasikan sekitar 3% dari kapasitasnya untuk membangun telepon umum.

Berdasarkan data 2 operator terbesar telepon tetap Indonesia, pada tahun 2009 proporsi telepon umum adalah sekitar 1,08% dari seluruh pelanggan tersambung dan berbayar (line-in-service).

Dari telepon umum tersebut, sekitar 86,89% berupa warung telekomunikasi (wartel) sedangkan sisanya 13,11% berupa telepon umum kartu/koin.

18

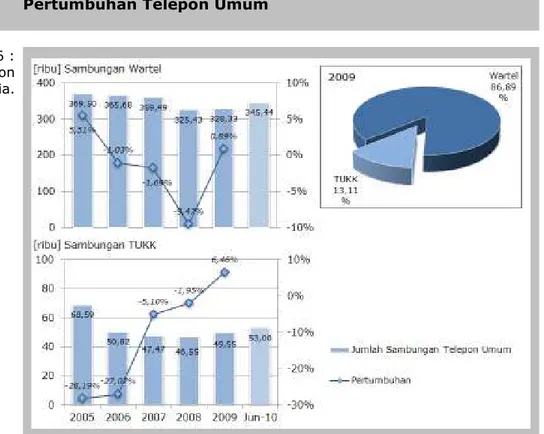

TIK 1.16 Pertumbuhan Telepon Umum

Gambar 1.16 : Pertumbuhan Telepon

Umum Indonesia.

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Pada tahun 2009, sekitar 87% telepon umum berupa wartel dan 13% berupa telepon umum koin/kartu.

Berdasarkan data 2 operator telepon tetap Indonesia, pada tahun 2009 telepon umum di Indonesia, baik yang berbasis kabel maupun nirkabel, sebagian besar merupakan wartel (86,69%), sedangkan sisanya merupakan telepon umum koin/kartu atau TUKK (13,11%).

Pada periode 2005-2009 jumlah dan pertumbuhan telepon umum cendurung menurun, namun pada tahun 2009 terlihat kenaikan jumlah telepon umum, baik yang berbentuk Wartel maupun TUKK.

Masih pada periode tersebut (2005-2009), pertumbuhan rata-rata telepon umum adalah sekitar -3,19% per tahun, di mana rata-rata pertumbuhan wartel adalah -1,16% sedangkan pertumbuhan TUKK adalah sebesar -11,1758% per tahunnya.

19

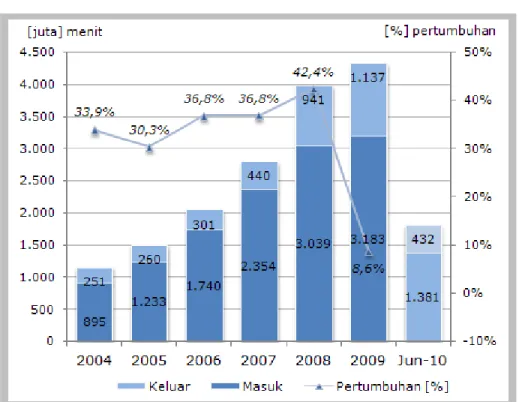

TIK 1.17 Sambungan Langsung Internasional (SLI)

Gambar 1.17 : Pertumbuhan Sambungan

Langsung Internasional (SLI) di Indonesia.

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Trafik SLI Indonesia pada kurun waktu

2005-2009 terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 30,98% per tahun serta didominasi oleh trafik masuk.

Layanan sambungan langsung internasional (SLI) merupakan layanan yang diberikan operator telepon tetap yang memungkinkan pengguna untuk melakukan koneksi internasional secara langsung dari pesawat teleponnya ke atau dari lebih dari 250 negara.

Sesuai undang-undang telekomunikasi baru (UU No. 36 tahun 1999), selain Indosat ijin penyediaan jasa sambungan langsung internasional (SLI) diberikan pula kepada Telkom. Pada tahun 2009, 54% pangsa pasar SLI dikuasai Telkom (TIC 007), sedangkan 46% dikuasai Indosat (SLI 001&008).

Komposisi trafik keluar-masuk SLI dari tahun ke tahun, lebih didominasi trafik masuk. Pada tahun 2009, 74% trafik SLI (3.183 juta menit SLI) adalah trafik masuk dan 24% (1.137 juta menit SLI) adalah trafik keluar.

Trafik SLI dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2009 pertumbuhan trafik meningkat 8,58% dari tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan trafik pada periode 2005-2009 adalah 30,98% per tahunnya.

20

TIK 1.18 Keberadaan Sinyal Telepon Selular

Gambar 1.18 : Keberadaan Sinyal

Telepon Selular di Desa/Kelurahan Indonesia Tahun 2008.

Sumber : Sensus PODES 2008 - BPS, diolah untuk kepentingan Indikator TIK

Sebanyak 87% desa/kelurahan di Indonesia dapat menerima sinyal telepon selular.

Keberadaan sinyal telepon genggam atau selular di desa/kelurahan sebagai unit wilayah administratif terkecil di Indonesia belumlah merata. Berdasarkan Sensus Potensi Desa BPS pada tahun 2008, 87% dari sekitar 75.410 desa yang disensus, telah dapat menerima sinyal selular, hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2005 dimana baru sekitar 71% desa menerima sinyal selular. Diantara desa yang telah menerima sinyal selular tersebut, 64% dapat menerima sinyal selular secara kuat dan 23% menerima sinyal lemah. Sekitar 13% desa/kelurahan sisanya belum dapat menerima sinyal selular sama sekali.

Terdapat perbedaan antara keberadaan sinyal selular di desa perkotaan (urban) dan desa perdesaan (rural) di Indonesia, dimana sekitar 3% desa/kelurahan perkotaan dan 35% desa perdesaan belum terjangkau sinyal selular (data 2005).

Pada tahun 2008, jumlah desa terbanyak yang telah terjangkau sinyal selular baik secara kuat maupun lemah, adalah desa/kelurahan di pulau Jawa, yaitu sekitar 99% dari 25.036 desa. Sementara di Maluku dan Papua, sinyal selular baru dapat diterima di sekitar 16% desa/kelurahan. Propinsi DKI Jakarta merupakan propinsi di mana seluruh kelurahannya dapat menerima sinyal selular. Sementara itu, propinsi Papua merupakan propinsi di mana persentase desa/kelurahan yang dapat menerima sinyal selular paling sedikit, yaitu baru 523 dari 3.311 (15,80%) desa/kelurahan.

21

TIK 1.19 Pertumbuhan Selular

Gambar 1.19 : Pertumbuhan Pelanggan

Selular Indonesia.

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Rata-rata pertumbuhan selular Indonesia dalam kurun waktu 2000-2009 adalah sekitar 55%.

Dari data yang dihimpun dari berbagai sumber, diantaranya Asosiasi Telepon Selular Indonesia (ATSI), regulator (Kemenkominfo) serta beberapa operator selular Indonesia (tidak termasuk telepon tetap nirkabel/FWA) terlihat peningkatan jumlah pelanggan selular yang cukup pesat dari tahun 1996 sampai dengan pertengahan 2010.

Bila pada tahun 1996 pelanggan selular baru sekitar 563 ribu pelanggan pada tahun 2009 jumlahnya telah berlipat lebih dari 290 kalinya, menjadi sekitar 163,79 juta. Pada pertengahan tahun 2010 jumlah pelanggan selular Indonesia terus meningkat menembus angka 180 juta. Dari grafik terlihat pada tahun 1999 tingkat pertumbuhan per tahun pelanggan selular adalah yang tertinggi atau mencapai sekitar 108% dari angka tahun sebelumnya, dan setelahnya laju pertumbuhan terlihat mulai melambat. Rata-rata pertumbuhan selular Indonesia dalam satu dekade belakang ini (2000-2009) adalah sekitar 54,97% per tahun. Referensi : Tabel 1.23

22

TIK 1.20 Teledensitas Selular

Gambar 1.20 : Teledensitas Selular

Indonesia.

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Teledensitas selular Indonesia sejak tahun 1996 terus meningkat, hingga pada tahun 2009 mencapai 70,79 telepon selular per 100 penduduk Indonesia.

Penetrasi selular dalam masyarakat Indonesia yang dinyatakan dalam teledensitas selular, merupakan perbandingan jumlah pelanggan selular dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, teledensitas selular Indonesia sejak tahun 1996 sampai dengan pertengahan 2010 terus meningkat.

Bila pada tahun 1996 penetrasi selular baru 0,28 per 100 penduduk, pada tahun 2009 penetrasi selular telah mencapai 70,79 telepon selular per 100 penduduk. Dengan kata lain, dari awal hadirnya telepon selular di Indonesia, atau dalam kurun waktu 13 tahun, penetrasi selular telah meningkat hampir 250 kali lipat.

Sebagai catatan, perbedaan angka teledensitas selular di atas dengan angka teledensitas Indonesia yang dikeluarkan ITU, disebabkan karena penggunaan data jumlah populasi serta pelanggan selular yang sedikit berbeda, baik untuk data pelanggan maupun data penduduk Indonesia yang dipergunakan.

23

TIK 1.21 Distribusi Telepon Nirkabel Indonesia

Gambar 1.21 : Distribusi Telepon Nirkabel (Selular dan FWA) dalam Rumah Tangga Indonesia 2009.

Sumber : Susenas 2008 BPS, diolah untuk kepentingan Indikator TIK

Pada tahun 2009, 60,13% dari rumah tangga Indonesia yang memiliki fasilitas telepon nirkabel (baik selular maupun FWA), adalah rumah tangga di pulau Jawa.

Berdasarkan data survei Susenas BPS pada tahun 2009, baru sekitar 62% dari rumah tangga Indonesia memiliki fasilitas telepon nirkabel dalam rumah tangganya (meningkat dari angka 53% di tahun 2007). Proporsi terbesar, yaitu sekitar 60,13% dari rumah tangga dengan telepon nirkabel tersebut, masih berlokasi di pulau Jawa. Proporsi terkecil, yaitu sekitar 1,23%, merupakan rumah tangga di wilayah Maluku Papua. Yang dimaksud dengan telepon nirkabel dalam Susenas, selain selular yang berlaku secara nasional, termasuk juga telepon tetap berbasis nirkabel (fixed wireless access) yang berlaku secara lokal. Gambaran distribusi diatas berbeda dengan densitas telepon selular. Hal ini disebabkan gambaran di atas, lebih menekankan pada sebaran jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas (minimum satu) telepon nirkabel di suatu wilayah, dengan tidak mengaitkannya dengan populasi/kepadatan penduduk di wilayah tersebut.

Sebagai catatan, Susenas merupakan survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan BPS untuk memenuhi kebutuhan data yang menggambarkan kualitas SDM, khususnya yang berhubungan dengan karakteristik sosial-ekonomi penduduk, melalui pendekatan rumah tangga. Ruang Lingkup Susenas mencakup seluruh propinsi di Indonesia dengan ukuran sampel sekitar 292 ribu dari 58 juta rumah tangga di seluruh Indonesia (tidak termasuk rumah tangga dalam blok sensus khusus dan rumah tangga khusus, seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa).

24

TIK 1.22 Telepon Nirkabel Dalam Rumah Tangga Indonesia

Gambar 1.22 : Persentase Kepemilikan Telepon Nirkabel (Selular dan FWA) dalam Rumah Tangga Indonesia Tahun 2009.

Sumber : Sensus PODES 2009 BPS, diolah untuk kepentingan Indikator TIK

Pada tahun 2009, persentase rumah tanggaIndonesia yang memiliki fasilitas telepon nirkabel (baik

selular maupun FWA) adalah sekitar 62%, dimana proporsi terbanyak adalah di Kalimantan dengan 67% rumah tangganya telah memiliki telepon nirkabel.

Penetrasi telepon selain dinyatakan dengan teledensitas dapat pula digambarkan dengan kepemilikan telepon dalam rumah tangga di suatu daerah. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2009 sekitar 61,84% dari rumah tangga Indonesia telah memiliki fasiltas (minimum satu nomor) telepon nirkabel, dalam hal ini bisa merupakan selular maupun telepon tetap lokal berbasis nirkabel (fixed wireless access).

Terlihat dari grafik di atas, persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki telepon nirkabel adalah di Kalimantan, yaitu sebesar 67,06% dari jumlah rumah tangga yang ada. Sementara yang terendah adalah rumah tangga di kawasan Maluku Papua (38,14%).

Secara lebih rinci, di masing-masing wilayah Indonesia, persentase rumah tangga yang memiliki telepon nirkabel di desa perkotaan (urban) lebih besar daripada di desa perdesaan (rural). Secara umum di Indonesia, sekitar 75% dari rumah tangga perkotaan memiliki fasilitas telepon kabel, sedangkan di perdesaan adalah sekitar 49%.

Ruang Lingkup Susenas 2009 mencakup seluruh propinsi di Indonesia dengan ukuran sampel sekitar 292 ribu dari 58 juta rumah tangga di seluruh Indonesia (tidak termasuk rumah tangga dalam blok sensus khusus dan rumah tangga khusus, seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa).

25

TIK 1.23 Teledensitas Selular

Gambar 1.23 : Teledensitas Telepon Selular Indonesia 2009.

Sumber : BPS, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Teledensitas telepon selular di antara berbagai wilayah Indonesia bervariasi, dengan teledensitas tertinggi di daerah Jakarta-Banten dengan angka 172,4 selular per 100 penduduk.

Penetrasi telepon selular di Indonesia yang dinyatakan dalam angka teledensitas, dihitung berdasarkan jumlah pelanggan (nomor) telepon selular per 100 penduduk. Teledensitas selular Indonesia selanjutnya dapat dibagi berdasarkan 6 bagian wilayah, yaitu Sumatera, Jakarta-Banten, Jabar-Jateng-DIY, Jatim-Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi-Maluku-Papua.

Dengan populasi sekitar 223 juta penduduk pada tahun 2009, terlihat dari gambar di atas bahwa teledensitas selular di Indonesia yang tertinggi adalah di wilayah DKI Jakarta dan Banten dengan 172,4 telepon tetap per 100 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk DKI Jakarta dan Banten memiliki lebih dari satu nomor selular. Sedangkan di Jawa Timur-Bali-Nusa Tenggara teledensitas selular baru mencapai sekitar 15,3 selular per 100 penduduk.

Sebagai catatan, teledensitas selular di atas dihitung berdasarkan data administratif operator selular di Indonesia yang memiliki ijin penyelenggaraan jasa selular di Indonesia. Perbedaan angka teledensitas Indonesia di atas dengan angka teledensitas yang dikeluarkan ITU, diantaranya karena adanya perbedaan angka populasi yang dipergunakan.

26

TIK 1.24 Komposisi Pelanggan Selular

Gambar 1.24 : Komposisi Pelanggan

Selular Nasional Indonesia.

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Segmen pelanggan selular Indonesia tahun 2009 didominasi pelanggan pra-bayar sebanyak 97,32%.

Komposisi pelanggan selular Indonesia, dapat dibedakan berdasarkan skema pembayaran menjadi 2 kelompok pelanggan, yaitu pelanggan pasca-bayar dan pelanggan pra-bayar.

Berdasarkan data dari berbagai sumber, termasuk beberapa operator selular Indonesia, pada tahun 2009 proporsi pelanggan pasca-bayar selular sedikit meningkat dari tahun sebelumnya, menjadi sekitar 2,68%, sedangkan sisanya (97,32%) merupakan pelanggan pasca-bayar.

Pada pertengahan tahun 2010, jumlah pelanggan selular sendiri telah mencapai 180,15 juta, dengan pelanggan pasca-bayar sekitar 4,5 juta dan pra-bayar sekitar 175,65 juta pelanggan.

Walaupun secara keseluruhan jumlah pelanggan telepon selular meningkat, laju pertumbuhan pelanggan sejak 2005 cenderung menurun. Pada periode tahun 2005-2009, pertumbuhan rata-rata pelanggan selular untuk semua segmen adalah sekitar 40,76% per tahun, di mana rata-rata pertumbuhan per tahunnya untuk setiap segmen adalah 41,92% per tahun untuk pra-bayar dan 18,09% per tahun untuk pasca-bayar.

27

TIK 1.25 ARPU Telepon Selular

Gambar 1.25 :

Average Revenue per User (ARPU) Telepon

Selular Indonesia.

Sumber : diolah dari berbagai sumber

ARPU selular Indonesia terus menurun, dan pada tahun 2009 ARPU gabungan adalah sekitar Rp. 43.000,-.

Bila jumlah pelanggan selular Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, ARPU (average revenue per user) atau rata-rata pendapatan dari tiap pelanggan, khususnya dari tiga operator selular terbesar (Telkomsel, Indosat dan Excelkomindo) cenderung menurun.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada ARPU selular untuk pelanggan pasca-bayar dibandingkan dengan pra-bayar. Pada tahun 2009 ARPU rata-rata untuk pelanggan pasca-bayar adalah sekitar Rp. 194.000,-, sedangkan ARPU rata-rata pelanggan pra-bayar jauh lebih rendah, yaitu sekitar Rp. 39.000,-.

ARPU gabungan pelanggan pasca-bayar dan pra-bayar ketiga operator selular Indonesia pada tahun 2009 adalah sekitar Rp.43.000,-.

28

TIK 1.26 Anggaran Telekomunikasi Rumah Tangga

Gambar 1.26 : Proporsi Anggaran Rumah

Tangga Indonesia Tahun 2009.

Sumber : Susenas 2007 BPS, diolah untuk kepentingan Indikator TIK

Pada tahun 2009, rata-rata pengeluaran bulanan 65% rumah tangga Indonesia yang memiliki anggaran khusus telekomunikasi sekitar Rp. 2,11 juta. Porsi anggaran telekomunikasi tersebut sekitar 4% dari anggaran total rumah tangga atau 8% dari anggaran non pangan rumah tangga.

Besar anggaran yang disisihkan suatu rumah tangga untuk keperluan telekomunikasi tergantung dari berbagai faktor, diantaranya keperluan dan kemampuan rumah tangga tersebut. Menurut survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilakukan BPS, pada tahun 2009 rata-rata pengeluaran rumah tangga Indonesia per bulannya adalah sekitar Rp. 1,71 juta.

Dari survei tersebut, sekitar 64,68% rumah tangga Indonesia menyisihkan sebagian dari anggaran rumah tangga nya untuk keperluan telekomunikasi. Yang dimaksud dengan pengeluaran untuk keperluan telekomunikasi ini adalah pengeluaran untuk rekening telepon rumah, pulsa HP, telepon umum, wartel dan sebagainya (termasuk pula didalamnya untuk benda pos).

Rata-rata pengeluaran bulanan rumah tangga yang memiliki anggaran khusus telekomunikasi tersebut adalah sekitar Rp. 2,11 juta, dimana porsi anggaran untuk keperluan telekomunikasi adalah sekitar 4,11% dari anggaran total rumah tangga atau 8,25% dari anggaran non pangan rumah tangga.

29

TIK 1.27 Densitas Pengguna Internet Dunia

Gambar 1.27 : Densitas Pelanggan dan Pengguna Internet Dunia Tahun 2009.

Sumber : International Telecommunication Union, 2009

Penetrasi komputer dunia tahun 2005/2006 adalah sekitar 13,38 komputer per 100 penduduk, sedangkan penetrasi internet dunia pada tahun 2008 mencapai 20,89 pengguna internet per 100 penduduk.

Penetrasi internet di suatu masyarakat atau daerah, dapat dinyatakan dengan internet-densitas atau perbandingan antara jumlah pengguna/pelanggan internet dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Jumlah pelanggan internet merupakan jumlah minimal pengguna internet di suatu daerah, di mana pelanggan internet adalah seseorang atau organisasi yang mengeluarkan sejumlah biaya untuk dapat mengakses internet. Pengguna internet adalah, seseorang yang tidak atau tidak harus mengeluarkan biaya secara langsung untuk tersambung ke public internet (TCP/IP Connection). Definisi broadband internet berkembang menurut perkembangan teknologi, namun ITU disini menggunakan definisi akses internet broadband dengan kecepatan akses sama dengan atau lebih besar dari 256 kbps atau 0,25 Mbps. Secara global densitas pengguna internet tahun 2009 mencapai 26,47 per 100 penduduk. Sedangkan densitas pelanggan internet dunia per 100 penduduk, adalah sekitar 13,38 untuk non-broadband dan 6,87 untuk broadband.

Baik densitas pelanggan maupun pengguna internet, Oceania merupakan benua dengan densitas tertinggi, yaitu sekitar 56,02 pengguna dan 21,43 pelanggan pelanggan internet per 100 penduduknya. Sedangkan Afrika merupakan benua dengan densitas pelanggan dan pengguna internet terkecil.

30

TIK 1.28 Distribusi Rumah Tangga dengan Komputer di Indonesia

Gambar 1.28 : Distribusi Rumah Tangga

dengan Kepemilikan Komputer Indonesia 2009.

Sumber : Susenas 2008 BPS, diolah untuk kepentingan Indikator TIK

Pada tahun 2009, 64,73% dari rumah tangga Indonesia yang memiliki fasilitas komputer, adalah rumah tangga di pulau Jawa.

Berdasarkan Susenas BPS pada tahun 2009, baru sekitar 8,4% rumah tangga Indonesia memiliki komputer. Dari sejumlah rumah tangga yang memiliki komputer tersebut, proporsi terbesar (64,73%) berlokasi di pulau Jawa dan proporsi terkecil (1,71%) merupakan rumah tangga di wilayah Maluku Papua.

Gambaran yang ditampilkan melalui distribusi rumah tangga Indonesia dengan komputer diatas berbeda dengan komputer/PC densitas, karena hanya menekankan pada jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas (minimum satu) komputer atau laptop, dengan tidak mengaitkannya dengan populasi/kepadatan penduduk per wilayah.

Sebagai gambaran lebih lanjut, sebagian besar (83%) dari rumah tangga yang memiliki komputer merupakan rumah tangga di daerah perkotaan (urban) dan sisanya (17%) adalah dari rumah tangga di perdesaan (rural).

Ruang Lingkup Susenas (survei sosial ekonomi nasional) tahun 2009 mencakup seluruh propinsi di Indonesia dengan ukuran sampel sekitar 292 ribu dari 58 juta rumah tangga di seluruh Indonesia (tidak termasuk rumah tangga dalam blok sensus khusus dan rumah tangga khusus, seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa).

31

TIK 1.29 Komputer Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Gambar 1.29 : Persentase Kepemilikan Komputer dalam Rumah Tangga Indonesia Tahun 2009.

Sumber : Susenas 2009 BPS, diolah untuk kepentingan Indikator TIK

Pada tahun 2009, persentase rumah tangga Indonesia yang memiliki komputer dalam rumah tangga adalah sekitar 8%.

Penetrasi komputer selain dinyatakan dengan densitas komputer dapat pula digambarkan dengan kepemilikan komputer dalam rumah tangga di suatu daerah. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2009 sekitar 8,40% dari rumah tangga Indonesia telah memiliki fasilitas komputer, baik yang berupa komputer personal (PC) maupun laptop, sedikit lebih besar dari angka tahun sebelumnya yaitu 2008 dengan 8,25% rumah tangga. Terlihat dari grafik di atas, persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki komputer adalah di pulau Jawa, yaitu sebesar 10,93% dari jumlah rumah tangga yang ada. Sementara yang terendah adalah rumah tangga di kawasan Bali dan Nusa Tenggara (7,91%).

Menurut data 2008, di masing-masing wilayah Indonesia, persentase rumah tangga yang memiliki komputer di desa perkotaan (urban) lebih besar daripada di desa perdesaan (rural). Secara umum sekitar 17,4% dari rumah tangga perkotaan memiliki fasilitas komputer, sedangkan di perdesaan baru sekitar 3,4%.

Ruang Lingkup Susenas (survei sosial ekonomi nasional) 2009 mencakup seluruh propinsi di Indonesia dengan ukuran sampel sekitar 292 ribu dari 58 juta rumah tangga di seluruh Indonesia (tidak termasuk rumah tangga dalam blok sensus khusus dan rumah tangga khusus, seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa). Referensi : Tabel 1.13

32

TIK 1.30 Densitas Internet ASEAN

Gambar 1.30 : Densitas Pengguna Internet Negara-negara ASEAN Tahun 2009.

Sumber : International Telecommunication Union, 2007

Penetrasi internet di negara-negara ASEAN pada tahun 2009 adalah sekitar 15,2 pengguna, 3,66 pelanggan dan 1,81 pelanggan broadband internet per 100 penduduk ASEAN.

Densitas pengguna internet yang menggambarkan perbandingan antara jumlah pengguna dengan jumlah penduduk, untuk negara-negara anggota ASEAN terlihat cukup bervariasi. Pada tahun 2009 rata-rata densitas pengguna internet negara-negara ASEAN adalah sekitar 15,2 pengguna, 3,66 pelanggan dan 1,81 pelanggan broadband internet per 100 penduduk.

Densitas pengguna internet di Indonesia sendiri masih di bawah rata-rata ASEAN, dengan angka densitas sebesar 8,70 pengguna internet per 100 penduduk, penetrasi internet Indonesia berada pada urutan ketujuh dari sepuluh negara anggota ASEAN. Hal ini kemungkinan disebabkan data pengguna internet yang dipergunakan sebesar 20 juta. Beberapa estimasi lain mengatakan angka perkiraan pengguna internet Indonesia mencapai 30 juta pada tahun 2009, bahkan 33 juta pada pertengahan tahun 2010.

Sebagai catatan, pelanggan internet adalah seseorang atau organisasi yang mengeluarkan sejumlah biaya untuk dapat mengakses internet, sedangkan pengguna internet adalah seseorang yang tidak atau tidak harus mengeluarkan biaya secara langsung untuk tersambung ke public

internet (TCP/IP Connection). Bila ditinjau dari segi kecepatan, ITU

mendefinisikan akses internet broadband sebagai kecepatan akses sama dengan atau lebih besar dari 256 kbps/detik.

33

TIK 1.31 Densitas Pengguna Internet Indonesia

Gambar 1.31 : Pertumbuhan Densitas

Pengguna Internet Indonesia.

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Densitas pengguna internet Indonesia dari tahun ke tahun terus bertambah, dengan rata-rata pertumbuhan densitas dalam kurun waktu 2000-2009 sekitar 44% per tahunnya.

Densitas pengguna internet yang dinyatakan dengan jumlah pengguna internet per 100 penduduk di Indonesia. Bila pada awal masa pertumbuhan, angka densitas adalah sekitar 0,19 pengguna per 100 penduduk pada tahun 1997, pada tahun 2009 densitas diperkirakan menjadi sekitar 12,97 pengguna internet per 100 penduduk. Pertumbuhan densitas pengguna internet Indonesia pada tahun 2009 adalah sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya.

Rata-rata pertumbuhan densitas pengguna internet Indonesia bila dihitung dalam kurun waktu satu dekade belakangan (2000-2009) adalah sekitar 44% per tahunnya. Bila dihitung dalam kurun waktu 5 tahun belakangan (2005-2009), rata-rata pertumbuhan densitas pengguna internet Indonesia adalah 40%

Sebagai catatan, perbedaan angka densitas Indonesia diatas dengan angka densitas versi ITU, disebabkan oleh angka estimasi jumlah pengguna internet diambil dari berbagai sumber seperti ITU, APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) dan BPS.

34

TIK 1.32 Pengguna dan Pelanggan Internet di Indonesia

Gambar 1.32 : Pertumbuhan Pengguna dan Pelanggan Internet di Indonesia.

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Proporsi pelanggan internet dibandingkan dengan pengguna internet Indonesia tahun 2009 diperkirakan sekitar 9,5%.

Jumlah pelanggan internet merupakan jumlah minimal dari pengguna internet di suatu daerah, di mana pelanggan internet adalah seseorang atau suatu organisasi yang mengeluarkan sejumlah biaya untuk dapat mengakses internet. Sementara itu, yang dimaksud dengan pengguna internet adalah, seseorang yang tidak atau tidak harus mengeluarkan biaya secara langsung, untuk tersambung ke public internet (TCP/IP

Connection). Dengan kata lain jumlah pengguna internet seharusnya

lebih besar dari pelanggan internet.

Angka pertumbuhan per tahun dari jumlah pengguna dan pelanggan internet di Indonesia, sejak awal pertumbuhan Internet sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 2010, sangat berfluktuasi, dimana rata-rata pertumbuhan jumlah pengguna internet dalam kurun waktu 2005-2009 diperkirakan sekitar 40% per tahunnya.

Dalam hal proporsi jumlah pelanggan dan pengguna internet Indonesia, pada tahun 2009 pelanggan internet adalah sekitar 9,5% dari jumlah pengguna Internet seluruhnya.

35

TIK 1.33 Akses Internet dalam Rumah Tangga Indonesia

Gambar 1.33 : Persentase Rumah Tangga Indonesia yang Mengakses Internet dari Dalam dan Luar Rumah Tahun 2009.

Sumber : Susenas 2009 BPS, diolah untuk kepentingan Indikator TIK

Tahun 2009, persentase terbesar rumah tangga di Indonesia yang mengakses internet adalah dari warnet, yaitu sekitar 6,69%.

Penggunaan internet berkaitan erat dengan kemudahan akses terhadap internet yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, dari ketersediaan infrastruktur sampai dengan kemampuan masyarakatnya. Dari segi ketersediaan fasilitas internet dalam kelompok masyarakat terkecil, yaitu rumah tangga, akses internet bagi anggota rumah tangga dapat berupa akses dari dalam rumah dengan menggunakan jaringan telepon kabel, dengan menggunakan HP (handphone) maupun akses dari luar rumah, seperti di kantor, sekolah, warnet (warung internet atau sejenisnya) maupun tempat lainnya.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS tahun 2009, rata-rata persentase rumah tangga Indonesia yang mengakses internet dari rumah adalah sekitar 2,74%. Persentase terbesar rumah tangga mengakses internet di luar rumah adalah melalui warnet, yaitu sebesar 6,69% dari rumah tangga yang disurvei. Terlihat dari grafik di atas, persentase terbanyak rumah tangga yang mengakses internet dari berbagai tempat adalah rumah tangga di Jawa, sedangkan yang terkecil adalah Maluku Papua.

Ruang Lingkup Susenas 2009 mencakup seluruh propinsi di Indonesia dengan ukuran sampel sekitar 292 ribu dari 58 juta rumah tangga di seluruh Indonesia (tidak termasuk rumah tangga dalam blok sensus khusus dan rumah tangga khusus, seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa).

36

TIK 1.34 Keberadaan Warnet

Gambar 1.34 : Keberadaan Warnet di Desa/Kelurahan Indonesia Tahun 2008

Sumber : Sensus PODES 2008 BPS, diolah untuk kepentingan Indikator TIK

Sekitar 6% desa/kelurahan di Indonesia telah memiliki warnet.

Keberadaan warung internet (warnet) di desa/kelurahan sebagai unit wilayah administratif terkecil di Indonesia penting artinya untuk masyarakat yang belum memiliki fasilitas komputer atau internet di rumah. Berdasarkan Sensus Potensi Desa BPS pada tahun 2008, rata-rata baru 6% dari sekitar 75.410 desa yang disensus, telah memiliki warnet di desa/kelurahan mereka. Sekitar 94% sisanya belum memiliki warnet di desa/kelurahan mereka.

Wilayah dengan persentase desa terbanyak yang telah terjangkau warnet, adalah desa/kelurahan di pulau Jawa, yaitu sekitar 11% dari 25.159 desa/kelurahannya. Sementara di wilayah Maluku dan Papua, baru sekitar 1% dari 6.458 desa/kelurahannya yang telah terjangkau warnet.

DKI Jakarta merupakan propinsi di mana 94,01% dari 267 kelurahannya telah memiliki warnet. Sementara itu, Nanggroe Aceh Darussalam adalah propinsi dimana baru sekitar 0,93% dari 536 desa/kelurahannya telah memiliki warnet.

37

TIK 1.35 Ijin Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia

Gambar 1.35 : Jumlah Perijinan untuk

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Multimedia di Indonesia tahun 2010.

Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2008

Pada pertengahan tahun 2010, jumlah ISP yang memiliki ijin adalah 181 PJI/ISP.

Perkembangan internet tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur, seperti keberadaan penyedia jasa internet (PJI atau Internet Service

Provider/ISP) yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna

internet dengan internet dunia (ISP global), dan NAP (Network Access

Point) yang berfungsi sebagai internet backbone.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, perijinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa internet dikelompokkan dalam perijinan penyelenggaraan jasa telekomunikasi multimedia yang terdiri dari ijin ISP, interkoneksi internet (NAP), internet teleponi untuk teleponi publik (ITKP) dan sistem komunikasi data (SKD).

Pada pertengahan tahun 2010, jumlah perijinan jasa multimedia yang telah diberikan adalah 181 untuk ISP, 43 untuk NAP, 28 untuk ITKP, 9 untuk SKD dan 23 untuk Nilai Tambah Teleponi.

38

TIK 1.36 Distribusi ISP

Gambar 1.36 : Penyelenggara jasa internet (PJI) di Berbagai Kawasan Indonesia, pada Tahun 2010.

Sumber : APJII, 2010

Pada tahun 2010, terdapat sekitar 306 Penyelenggara Jasa Internet (PJI) yang beroperasi di 80 kota di seluruh Indonesia.

Sebagai penghubung antara pengguna internet dengan jaringan internet dunia, peran Penyelenggara Jasa Internet (PJI) sangatlah penting. Untuk itu penyebarannya atau ketersediaannya di seluruh Indonesia dapat digunakan untuk memperoleh salah satu gambaran pemerataan fasilitas untuk mengakses internet di berbagai wilayah Indonesia.

Berdasarkan data APJII, dari 107 perusahaan PJI yang menjadi anggota APJII, terdapat sekitar 306 PJI daerah yang beroperasi di 80 kota di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, setiap perusahaan dapat memiliki 1 atau lebih PJI di daerah dan sebaliknya suatu daerah dapat memiliki lebih dari 1 PJI.

Terlihat pada tahun 2010 jumlah PJI sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Di pulau Jawa, terdapat 194 PJI yang beroperasi di 39 kota di Jawa, sedangkan di wilayah Papua Maluku terdapat 8 PJI yang beroperasi di 6 kota di kawasan tersebut.

39

TIK 1.37 Daerah Layanan ISP

Gambar 1.37 : Jumlah Daerah Layanan

Beberapa PJI/ISP.

Sumber : APJII, 2008

Mayoritas atau sekitar 66% ISP memiliki daerah layanan di 1 kota saja. Daerah layanan Wasantara adalah 63 kota, layanan bundling akses internet dari penyelenggara telepon tetap/bergerak bisa didapat di banyak kota di Indonesia.

Berdasarkan jumlah kota yang menjadi daerah layanannya, dari 107 perusahaan PJI, sekitar 66% memiliki daerah layanan di 1 kota saja, sedangkan 34% lainnya memiliki layanan di lebih dari 1 kota.

Dari data APJII, PJI yang memiliki daerah/kota layanan terbesar adalah Wasantara milik PT. Pos Indonesia, yang beroperasi di 63 kantor cabangnya di 63 kota di 31 propinsi di Indonesia.

Yang menjadi catatan di sini, adalah walaupun grafik di atas menyatakan jumlah kota daerah layanan PJI, namun penyediaan layanan akses internet juga diberikan secara bundling oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap maupun bergerak. Dengan menggunakan jaringan telepon, layanan akses internet tersebut dapat diakses di lebih banyak kota di seluruh Indonesia.

40

TIK 1.38 Pertumbuhan domain .id

Gambar 1.38 : Pertumbuhan Domain .id.

Sumber : Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)

Pada tahun 2008 terdaftar sebanyak 33.627 nama domain .id, lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2007.

Domain Name System (DNS) merupakan sistem penamaan direktori

internet terdistribusi di seluruh dunia, digunakan untuk menterjemahkan alamat protokol internet dan juga untuk mengontrol sistem e-mail. Domain Tingkat Tertinggi (DTT) merupakan alamat internet di tingkat tertinggi atau Global Top Level Domain (gTLD) seperti .com, .net, .edu, .org yang lingkupnya internasional. Selanjutnya domain di tingkat negara seperti .uk (Inggris), .us (Amerika), .sg (Singapura) dan juga .id (Indonesia), yang dibagi lagi dalam sub-domain seperti co.uk, co.sg maupun co.id

Berdasarkan data dari PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) sebagai pengelola resmi nama domain .id, pada tahun 2010 terdapat 51.536 domain terdaftar sebagai domain .id. Jumlah tersebut meningkat sekitar 26% dibandingkan tahun sebelumnya (2009).

Rata-rata pertumbuhan domain .id dalam kurun waktu 2006-2010 adalah sekitar 19,82% per tahun.

41

TIK 1.39 Sub-domain .id

Gambar 1.39 : Komposisi Sub-Domain

.id.

Sumber : Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)

Mayoritas sub-domain .id pada tahun 2008 adalah dari kategori organisasi komersial (co.id) sebesar 49%.

Tingkat domain setelah DTT, yang disebut Domain Tingkat Tiga (DT2), di mana untuk Indonesia domain DT2 yang berada di bawah ccTLD-ID

(country code Top Level Domain Indonesia) dibagi menjadi

beberapa sub-domain yang dibedakan berdasarkan karakteristik berikut: - ac.id untuk lembaga akademis (minimum D1)

- sch.id untuk sekolah tk, sd, sltp, smu dan sederajatnya

- co.id untuk Badan Usaha yang mempunyai badan hukum sah serta memiliki akte/ijin resmi (PT, PK, Firma dsb.)

- go.id untuk lembaga pemerintah Republik Indonesia - mil.id untuk lembaga militer Republik Indonesia

- net.id untuk perusahaan penyelenggara jasa internet yang sah - or.id unuk bentuk organisasi lainnya

- web.id untuk badan usaha, baik organisasi maupun perorangan yang memiliki kegiatan di World Wide Web.

Pada tahun 2010, dari 51.536 nama domain .id yang terdaftar,

sub-domain terbanyak adalah co.id (49,29%), lalu setelahnya web.id

(25,88%) dan sch.id (9,43%).

Terlihat pada grafik diatas, pada tahun 2010 terdapat peningkatan jumlah pada sub domain co.id, web.id dan sch.id dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

42

TIK 1.40 Keberadaan Sinyal Televisi

Gambar 1.40 : Keberadaan Sinyal TV di Desa/Kelurahan Indonesia Tahun 2008.

Sumber : Sensus PODES 2008 BPS, diolah untuk kepentingan Indikator TIK Pada tahun 2008, sekitar 61% desa/kelurahan di Indonesia dapat menerima sinyal televisi.

Sebagai salah satu media penyiaran informasi secara elektronis, keberadaan sinyal TV di unit wilayah administratif pemerintahan terkecil penting adanya untuk menggambarkan seberapa jauh informasi dapat disebarkan ke masyarakat melalui media televisi.

Dari 75.410 desa/kelurahan/unit wilayah setara yang disensus, 46.232 desa (61%) dapat menerima sinyal televisi, baik yang merupakan sinyal TVRI, TV Swasta, TV Lokal atau TV Luar Negeri. Sebanyak 29.178 sisanya (39%) tidak terjangkau sinyal TV sama sekali.

Berdasarkan data sebelumnya (2005) terdapat perbedaan antara keberadaan sinyal televisi di Indonesia, dimana 96% desa/kelurahan perkotaan telah terjangkau sinyal televisi, sedangkan baru sekitar 68% desa perdesaan terjangkau sinyal televisi.

Bila ditelaah lebih dalam lagi, seluruh (100%) desa/kelurahan di propinsi seperti DKI Jakarta dapat menerima sinyal TV, sedangkan di propinsi Papua baru sekitar 9% dan Maluku Utara 3% desa/kelurahannya yang dapat menerima sinyal TV.

43

TIK 1.41 Keberadaan Sinyal Stasiun Televisi

Gambar 1.41 : Keberadaan Sinyal Berbagai Stasiun TV di Desa/Kelurahan Indonesia Tahun 2008.

Sumber : Sensus PODES 2008 BPS, diolah untuk kepentingan Indikator TIK Pada tahun 2008, sinyal TVRI menjangkau sekitar 57,60% desa/kelurahan di Indonesia.

Berdasarkan data BPS sebagaimana terlihat dari grafik di atas, hampir di seluruh wilayah Indonesia sinyal TV Pemerintah mencakup lebih banyak wilayah desa/kelurahan daripada jenis sinyal TV lainnya, kecuali di pulau Jawa, di mana jumlah desa yang menerima sinyal TV swasta lebih banyak daripada yang menerima sinyal TVRI.

Sekitar 57,60% desa dapat menerima sinyal TV Pemerintah atau TVRI, 50,69% dapat menerima sinyal TV Swasta, 35,12% menerima sinyal TV Lokal dan 1,37% dapat menerima sinyal TV dari luar negeri.

Secara khusus, pulau Kalimantan merupakan pulau dengan persentase desa yang menerima sinyal TV luar negeri terbanyak (5,22%), diikuti oleh pulau Sumatra (2,14%). Hal tersebut diantaranya dipengaruhi letak geografis wilayah tersebut.

44

TIK 1.42 Keberadaan Listrik di Desa

Gambar 1.42 : Keberadaan Listrik di Desa/Kelurahan Indonesia Tahun 2008.

Sumber : Sensus PODES 2008 BPS, diolah untuk kepentingan Indikator TIK

Sekitar 94% desa/kelurahan Indonesia pada tahun 2008 telah terjangkau listrik.

Listrik adalah sumber energi penggerak bagi sebagian besar peralatan elektronik. Oleh sebab itu ketersediaan fasilitas listrik di desa/kelurahan/unit wilayah lain yang setara, menjadi sangat penting. Sekitar 94% desa dari 75.410 desa yang disensus di Indonesia telah terjangkau listrik, baik listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) maupun non-PLN (diesel/generator listrik perorangan/sekelompok orang).

Berdasarkan data sebelumnya (2005), terdapat sedikit perbedaan antara keberadaan listrik di desa perkotaan (urban) dan desa perdesaan (rural) di Indonesia, dimana 99,50% desa/kelurahan perkotaan telah terjangkau listrik, sedangkan untuk desa perdesaan sekitar 91,19%. Pulau Jawa merupakan wilayah yang hampir seluruh desa/kelurahannya telah terjangkau listrik. Sebagai contoh, seluruh desa/kelurahan di propinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah telah terjangkau listrik. Di wilayah Balinusra, propinsi Bali juga merupakan propinsi yang seluruh (100%) desa/kelurahannya telah terjangkau listrik, dan demikian pula dengan propinsi Bangka Belitung di Sumatra.

Wilayah Maluku Papua merupakan wilayah dengan persentase desa/kelurahan yang terjangkau listrik paling sedikit, yaitu sekitar 48%. Di wilayah ini, propinsi Papua merupakan propinsi dengan persentase desa/kelurahan yang terjangkau listriknya paling sedikit di Indonesia, yaitu sekitar 27,58%.

45

TIK 1.43 Komposisi Pelanggan PLN

Gambar 1.43 : Distribusi Pelanggan Rumah Tangga PLN Tahun 2008.

Sumber : PODES 2008 BPS, diolah untuk kepentingan Indikator TIK

Tahun 2008, sekitar 77% rumah tangga Indonesia menggunakan listrik PLN, 20% menggunakan listrik non-PLN dan sisanya 3% tanpa listrik.

Ketersediaan listrik dalam rumah tangga dapat memberikan gambaran akan kemampuan rumah tangga Indonesia untuk menikmati listrik, terutama dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai satu-satunya perusahaan penyedia sumber energi listrik di Indonesia.

Pada tahun 2008, sekitar 83% rumah tangga di desa/kelurahan Indonesia adalah pelanggan PLN, 14% menggunakan listrik non-PLN, sedangkan sisanya sekitar 3% tanpa listrik.

Pulau Jawa merupakan wilayah dengan persentase rumah tangga tertinggi yang menjadi pelanggan PLN, yaitu sekitar 92%. Sementara itu, di wilayah Maluku Papua baru sekitar 39% rumah tangga desa nya yang menjadi pelanggan PLN.

Di tingkat propinsi, propinsi dengan persentase rumah tangga pelanggan PLN terendah adalah Papua (26%) dan Nusa Tenggara Timur (29%). Dalam grafik di atas, persentase rumah tangga PLN di kawasan Bali Nusra terlihat sedikit lebih tinggi, dikarenakan persentase rumah tangga pelanggan PLN di Bali yang cukup tinggi (95%).