10

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terbagi atas tujuh sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai pernikahan sebagai suatu fase kehidupan individu. Pada sub bab kedua dijabarkan pengertian penyesuaian pernikahan, dimensi penyesuaian pernikahan dan faktor yang mempengaruhi penyesuaian pernikahan. Pada sub bab selanjutnya, dijabarkan pengertian kecerdasan emosional, dimensi kecerdasan emosional dan faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Dibahas pula kaitan antara wanita dan kecerdasan emosional serta budaya pernikahan ngerob di Bali. Bab ini diakhiri dengan bahasan dinamika hubungan antar variabel serta hipotesis pada penelitian ini.

A. Pernikahan

Pernikahan adalah komitmen emosional yang legal dari dua individu yang berjanji untuk berbagi secara emosional, berbagi intimasi, tugas-tugas dan sumber finansial (Olson & Defrain, 2003). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan suami istri lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terdapat beberapa alasan positif individu memilih untuk menikah. Pernikahan yang berlandaskan alasan positif memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencapai kesuksesan. Olson dan Defrain (2003) menjabarkan alasan utama individu menikah adalah untuk teman berbagi sepanjang hidup (companionship). Lebih lanjut dalam Atwater (1983) dinyatakan bahwa companionship mengacu pada perkawinan yang menyediakan dasar emosional bagi

pasangan dalam menjalani naik-turunnya suatu kehidupan. Memenuhi kebutuhan psikologis akan cinta dan intimasi juga dapat menjadi faktor yang mendorong individu melangkah ke jenjang pernikahan. Pernikahan juga dijadikan alasan untuk mendapatkan sumber dukungan dalam proses perkembangan individu. Selain itu pernikahan juga dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan seksual serta belajar menjadi orang tua. Individu yang menikah cenderung memiliki gaya hidup yang lebih sehat, hidup lebih panjang, memiliki hubungan seksual yang memuaskan, serta lebih terjamin secara ekonomi (Olson & Defrain, 2003).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu komitmen emosional yang legal dari dua individu. Pernikahan merupakan suatu fase kehidupan yang secara umum dilalui oleh sebagian besar individu dengan tujuan utama meraih kebahagiaan dan kehidupan yang lebih bermakna. Definisi ini yang kemudian menjadi acuan bagi peneliti.

B. Penyesuaian Pernikahan

Penyesuaian pernikahan merupakan proses penting pada setiap pernikahan. Pada sub bab ini pembahasan akan dimulai dengan pengertian penyesuaian pernikahan, dilanjutkan dengan dimensi dari penyesuaian pernikahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian pernikahan.

1. Pengertian Penyesuaian Pernikahan

Penyesuaian pernikahan adalah konsep yang bervariasi yang secara umum merupakan konsep yang mencakup perjanjian atau kesepakatan relatif antara suami dan istri pada isu-isu yang dianggap penting, berbagi tugas dan kegiatan serta menunjukkan kasih sayang satu sama lain dalam tujuan mencapai suatu kebahagiaan pernikahan (Chaudhari & Patel, 2009).

Penyesuaian pernikahan merupakan proses yang berlanjut. Landis dan Judson (1970) menjabarkan bahwa penyesuaian pernikahan merupakan proses yang berlangsung sepanjang usia pernikahan. Lima tahun pertama sebuah pernikahan merupakan masa paling dibutuhkannya penyesuaian. Lebih baik apabila seseorang yang telah menikah dapat mengenali perbedaan-perbedaan dengan pasangannya dan berusaha untuk menyelesaikannya saat awal sebuah pernikahan. Saat penyesuaian pernikahan pada awal pernikahan telah dilaksanakan dengan baik, maka keadaan ini akan membantu pasangan untuk melakukan penyesuaian pada masa-masa yang lebih sulit terkait adanya pertumbuhan keluarga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Anjani dan Suryanto (2006), dijabarkan bahwa pola penyesuaian pernikahan yang dilakukan pasangan pada awal pernikahan meliputi fase bulan madu, pengenalan kenyataan, krisis pernikahan dan kebahagiaan. Pola penyesuaian pernikahan ini dilakukan secara bertahap. Pada fase bulan madu, pasangan masih menjalani hidup dengan penuh kebahagian, menutupi kekurangan masing-masing serta mengabaikan kekurangan pasangan atas dasar rasa cinta diawal pernikahan. Saat memasuki fase pengenalan kenyataan, individu mulai mengetahui karakteristik dan kebiasaan yang sebenarnya dari pasangannya. Pada fase krisis pernikahan terjadi proses penyesuaian terhadap perbedaan yang ada. Apabila pasangan mampu menerima kenyataan dan sukses mengatasi masalah keluarga dengan beradaptasi, membuat aturan serta kesepakatan dalam rumah tangga, maka akan tercapai fase kebahagiaan sejati.

Menurut Clinebell (dalam Anjani & Suryanto, 2006), periode awal pernikahan merupakan masa penyesuaian diri, dan krisis muncul saat pertama kali memasuki jenjang pernikahan. Pasangan suami istri harus banyak belajar tentang pasangan masing-masing dan diri sendiri mulai dihadapkan dengan berbagai masalah. Dua kepribadian (suami

maupun istri) saling menempa untuk dapat sesuai satu sama lain, dapat memberi dan menerima.

Terkait dengan memahami kepribadian, pasangan diharapkan untuk paham bahwa, ciri-ciri kepribadian individu tidak dapat berubah dengan sebuah pernikahan, namun individu mampu menyesuaikan diri satu sama lain dalam beberapa cara. Penyesuaian pernikahan yang baik dapat ditemukan dalam pernikahan yang masing-masing pasangan telah mampu memahami dan bersimpati dengan sudut pandang satu sama lain. Tipe penyesuaian ini disebut dengan kesepahaman (agreement). Selain itu terdapat tipe penyesuaian kompromi (compromise). Pada sebagian besar pernikahan, setidaknya terdapat satu bagian penting dari hidup yang membutuhkan penyesuaian yang serius yang hanya bisa diatasi dengan kompromi. Pasangan mungkin saja menemukan fase hidup pernikahan yang dapat mereka setujui atau pahami dengan mudah, namun di sisi lain, salah seorang atau sepasang harus membuat suatu konsesi yang serius. Adapun beberapa area dimana pasangan harus mencapai suatu kesepahaman adalah hubungan dengan mertua, hubungan seksual, aktivitas sosial dan rekreasi, hubungan dengan teman, kehidupan religi, dan kesepahaman dalam mendidik anak (Landis & Judson, 1970).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melihat pengertian penyesuaian pernikahan oleh Chaudhari dan Patel (2009) merupakan penjelasan yang menyeluruh apabila dibandingkan dengan pengertian oleh Landis dan Judson (1970) dan Clinebell (dalam Anjani & Suryanto, 2006). Maka disimpulkan bahwa penyesuaian pernikahan merupakan suatu proses yang berlanjut yang berisi kesepakatan relatif antara suami dan istri pada isu-isu yang dianggap penting, berbagi tugas dan kegiatan serta menunjukkan kasih sayang satu sama lain dalam tujuan mencapai suatu kebahagiaan pernikahan (Chaudhari & Patel, 2009). Definisi ini yang kemudian menjadi acuan bagi peneliti.

2. Dimensi Penyesuaian Pernikahan

Menurut Spanier (1976), penyesuaian hubungan suami istri merupakan suatu proses dengan berbagai tahap seperti komunikasi yang efektif, proses menangani konflik-konflik yang terjadi dan kepuasan dalam berbagai hubungan sesama pasangan. Beliau menggunakan pengukuran Dyadic Adjustment Scale (DAS) terhadap 281 responden dan 32 aitem yang dikelompokkan ke dalam empat instrumen hubungan antara suami istri (dyads), yakni diadiks kesepakatan (dyadics concensus), diadiks kepuasan (dyadics satisfaction), diadiks kesepaduaan (dyadics cohesion), dan bentuk-bentuk yang menunjukkan kasih sayang antara kedua-duanya (affectional expression).

1. Dyadic Concensus

Masa awal pernikahan merupakan fase transisi yang sulit karena pasangan harus meninggalkan keluarga asalnya, melepas kemandirian mengatur hidup, dan mulai berfungsi sebagai pasangan (Olson & Defrain, 2003). Arnold dan Parker (dalam Donna, 2009) menyatakan bahwa dalam hubungan pernikahan, pasangan akan menemukan berbagai permasalahan-permasalahan yang harus disepakati, seperti mengatur anggaran belanja dan bagaimana membagi tugas-tugas rumah tangga, dan pasangan akan menyadari bahwa mereka mempunyai perbedaan perspektif terhadap berbagai hal. Sejalan dengan penjabaran diatas, kesepahaman pasangan pada dimensi ini terkait permasalahan yang ada pada pernikahan. Kesepahaman ini mencakup masalah finansial, rekreasi, kepercayaan (agama), kesepahaman mengenai hubungan dengan teman, kesepahaman terkait hubungan seksual, kesepahaman mengenai hubungan dengan mertua, kesepahaman tujuan hidup, kesepahaman pengambilan keputusan, kesepahaman pembagian tugas-tugas rumah tangga, kesepahaman dalam menghabiskan waktu luang, dan karir pasangan (Spanier, 1976).

2. Dyadic Satisfaction

Dyadic Satisfaction mengacu pada derajat kepuasan pasangan dalam hubungan yang mencakup rendahnya tingkat pemikiran yang mengarah pada perpisahan atau perceraian dan penyesalan, penyelesaian konflik dengan baik dan harapan mengenai masa depan hubungan yang dijalani (Spanier, 1976). Kepuasan pernikahan merujuk pada perasaan positif yang dimiliki pasangan dalam pernikahan yang maknanya lebih luas daripada kenikmatan, kesenangan dan kesukaan (Lestari, 2012).

3. Dyadic Cohesion

Cohesion merupakan perasaan akan kedekatan emosional dengan orang lain (Olson & Defrain, 2003). Kedekatan pasangan menggambarkan tingkat kedekatan emosi yang dirasakan pasangan dan kemampuan menyeimbangkan antara keterpisahan dan kebersamaan. Hal ini mencakup kesediaan untuk saling membantu, memanfaatkan waktu luang bersama dan pengungkapan perasaan dekat secara emosi (Gunarsa, 2012). Dyadic cohesion merupakan dimensi untuk melihat kedekatan hubungan serta melihat seberapa banyak pasangan menghabiskan waktu bersama dan menikmati kebersamaan. Kedekatan ini mencakup kebersamaan mengerjakan suatu tugas/pekerjaan, terlibat dalam diskusi bersama dan bertukar ide (pemikiran), dan tertawa bersama (Spanier, 1976).

4. Affectional Expression

Kesepakatan dalam menyatakan perasaan dan hubungan seksual serta masalah-masalah yang terkait hal tersebut. Kesepakatan ekspresi perasaan dan hubungan seksual disini mencakup bagaimana cara pasangan menyatakan perasaan, penilaian pasangan mengenai relasi seksual (Spanier, 1976). Komunikasi seksualitas akan membantu pasangan untuk saling memahami perspektif masing-masing terhadap

kebutuhan dan ketertarikan seksual. Dalam komunikasi seksual, komunikasi non verbal dapat membantu menunjukkan afeksi terhadap pasangan (Lestari, 2012).

Peneliti akan menggunakan empat area penyesuaian diadik (empat instrumen) dalam Dyadic Adjustment Scale (DAS) oleh Spanier (1976) diatas, karena keempat diadik yang dijabarkan oleh Spanier sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Keempat instrumen tersebut selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menyusun skala penyesuaian pernikahan yang sesuai dengan keadaan ngerob pada Wanita Bali.

3. Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Pernikahan

Hurlock (1993) menyatakan bahwa kesamaan latar belakang suami dan istri, kesamaan minat dan kepentingan serta kesamaan nilai akan membuat pasangan cenderung lebih mudah untuk menyesuaikan diri.

Pada sisi yang berlawanan, Hurlock kembali menjabarkan bahwa penyesuaian pernikahan tetaplah merupakan suatu proses yang sulit. Kurangnya persiapan dalam menghadapi pernikahan merupakan faktor pertama yang membuat sebuah proses penyesuaian pernikahan pada tahun awal pernikahan menjadi sulit. Pada proses, ketidaksesuaian peran yang diemban masing-masing pasangan mempengaruhi penyesuaian pernikahan. Hal yang menjadi masalah adalah salah satu pihak merasa tidak puas terhadap peran yang telah dijalankan pasangannya, menganggap pasangannya tidak berperan dengan baik dan tidak sesuai dengan harapan. Pernikahan dini, terkait dengan kemampuan suami untuk menafkahi istri juga kerap kali menjadi kendala. Faktor selanjutnya adalah pernikahan campuran, yang menimbulkan masalah pada status hukum yang selanjutnya mempengaruhi penyesuaian dan kebahagiaan keluarga. Hubungan pacaran sebelum menikah terkait dengan kurangnya pengenalan pada pasangan juga mempersulit penyesuaian. Faktor terakhir adalah harapan yang tidak realistis akan kehidupan setelah pernikahan yang indah tanpa mengacu pada keadaan sebenarnya.

Ketika kehidupan pernikahan yang dijalankan tidak sesuai dengan harapan, pasangan akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian terhadap tugas, tanggung jawab dan peran (Hurlock, 1993).

Penyesuaian pernikahan membutuhkan kemampuan berhubungan interpersonal yang baik, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan mengendalikan emosi. Kemampuan seseorang untuk mengatur diri dalam mengekspresikan perasaan serta emosi merupakan kunci utama untuk dapat membina hubungan dengan orang lain. Keberhasilan sebuah proses penyesuaian pernikahan dapat dilihat dari kualitas hubungan interpersonal dan perilaku yang tampak. Keberhasilan ini dapat dilihat dari tercapainya kebahagiaan antara pasangan suami-sitri yang berdasarkan atas kepuasan peran dan hubungan seksual, tercapainya hubungan yang baik antara orang tua dan anak, terselesaikannya perbedaan pendapat, kebersamaan dengan pasangan, penyesuaian yang baik pada keuangan dan penyesuaian yang baik pada keluarga pasangan (Hurlock, 1993).

Sebagian pasangan akan berusaha keras untuk menjalani penyesuaian pernikahan dan mendapatkan hubungan pernikahan yang bahagia dalam waktu relatif singkat. Pasangan lain, berusaha bertahan sekuat tenaga, bahkan merasa terjebak cinta yang menjerumuskan ke dalam sebuah pernikahan yang tidak dapat ditoleransi dan akan bercerai. Seluruh pasangan akan saling mencintai saat mereka menikah, tetapi tidak keseluruhan dari mereka menyadari bahwa pernikahan merupakan hasil dari kerjasama dan penerimaan yang realistis terhadap tanggung jawab untuk membangun sebuah hubungan yang membahagiakan. Maka semakin individu mampu beradaptasi dalam kehidupan pernikahannya, semakin dekat kebahagiaan sebuah pernikahan. Untuk mencapai kepuasan dalam pernikahan, kedua pasangan harus terus melakukan penyesuaian kembali mengenai pemahaman mereka tentang apa yang mereka harapkan satu sama lain, terkait dengan peran sebagai suami-istri (Atwater, 1983).

C. Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional sangat penting perannya untuk kemampuan bekerja secara tim, menyadari dan merespon perasaan sendiri dan perasaan orang lain secara tepat, dan untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks penyesuaian pernikahan, kecerdasan emosional turut diperlukan. Penyesuaian pernikahan membutuhkan kemampuan berhubungan interpersonal yang baik, kemampuan berkomunikasi dan kemampuan mengendalikan emosi. Kemampuan seseorang untuk mengatur diri dalam mengekspresikan perasaan serta emosi merupakan kunci utama untuk dapat membina hubungan dengan orang lain. Pada sub bab ini pembahasan akan dimulai dengan pengertian kecerdasan emosional, dilanjutkan dengan dimensi dari kecerdasan emosional dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional.

1. Pengertian Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional dapat mempengaruhi seberapa baik individu mengelola relasi intimnya dan seberapa sehat mereka ketika berada di bawah tekanan (Papalia, dkk, 2008). Individu yang cerdas secara emosi dapat menentukan dengan tepat, kapan dan sejauhmana perlu terlibat dalam masalah sosial, serta dapat turut serta memberikan jalan keluar atau solusi yang diperlukan. Kecerdasan emosional dapat mengkondisikan individu merasa bebas mengekpresikan emosi secara tepat, bertindak lugas, spontan memiliki rasa humor dan mampu mengatasi tekanan (Yapono & Suharnan, 2013).

Kecerdasan emosional merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-pikiran khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Kecerdasan emosional adalah kemampuan individu untuk mempersepsi, membangkitkan dan memasuki perasaan emosional. Kemampuan ini dapat membantu individu menyadari dan mengatur emosi diri sendiri maupun orang lain, sehingga dapat mengembangkan

pertumbuhan emosi dan intelektual. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustrasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa (Goleman,1995).

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti menggunakan pengetian kecerdasan emosional oleh Goleman (1995) karena lebih komperehensif dibandingkan dengan pengertian oleh Yapono dan Suharman (2013). Goleman (1995) menjelaskan kecerdasan emosional secara menyeluruh lengkap dengan aspek-aspek kecerdasan emosional yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Maka dari itu, kecerdasan emosional merupakan suatu perasaan dan pikiran-pikiran khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak yang mencakup kemampuan menyadari emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain dan membina hubungan dengan orang lain (Goleman, 1995). Definisi ini yang kemudian menjadi acuan bagi peneliti.

2. Dimensi Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional menurut Goleman (1995), dibagi dalam lima dimensi utama yang mencakup:

1. Mengetahui emosi diri (knowing one’s emotions)

Self awareness (kesadaran diri) yang merupakan kemampuan untuk mengenali perasaan sesuai dengan kenyataan. Kesadaran diri adalah kunci utama dari kecerdasan emosional. Kemampuan untuk memonitor serta menyadari perubahan perasaan dari waktu ke waktu merupakan hal yang krusial dalam pemahaman diri dan insight secara psikologis. Kemampuan memahami emosi dengan jelas, dapat memandu individu untuk yakin atas kemampuan serta batas-batas diri mereka sendiri, memiliki kesehatan psikologis yang baik dan memiliki pandangan positif terhadap kehidupan. Ketika

individu ini masuk ke dalam suasana hati yang buruk, mereka tidak memikirkan dan terobsesi dengan keadaan tersebut, dan bisa keluar lebih cepat dari keadaan tersebut. Individu yang memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap perasaan mereka akan menjadi “pilot” pengarah kehidupan mereka sendiri ke arah yang lebih baik. Singkatnya, perhatian individu terhadap perasaannya sendiri, dapat membantu individu tersebut untuk mengelola emosi (Goleman, 1995).

2. Mengelola emosi (managing emotions)

Mengelola emosi dapat dijelaskan dengan menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat. Kemampuan ini mencakup kapasitas untuk menenangkan diri, melepaskan diri dari kecemasan, kemurungan dan iritabilitas serta luwes atas perubahan yang terjadi. Individu yang memiliki kemampuan unggul dalam mengelola emosi dapat jauh lebih cepat bangkit kembali dari kemunduran kehidupan dan gangguan dalam hidup (Goleman, 1995).

3. Memotivasi diri (motivating one self)

Kemampuan individu dalam memotivasi diri dapat dilihat dari aspek berikut: (a) kemampuan mengendalikan impuls atau dorongan emosi, (b) kekuatan mengendalikan pemikiran buruk, (c) berpikir positif, (d) optimis, (e) flow yang merupakan keadaan saat perhatian individu sepenuhnya tercurahkan pada apa yang sedang terjadi dan fokus pada satu objek. Individu cenderung ingin menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, individu akan senang memanfaatkan kesempatan-kesempatan baru serta gigih dalam berjuang demi sebuah tujuan. Individu dengan kemampuan-kemampuan diatas, cenderung dapat lebih efektif dan produktif pada apapun yang dikerjakannya (Goleman, 1995).

4. Mengenali emosi orang lain (recognizing emotions in others)

Empati merupakan dasar untuk individu mengenali emosi atau perasaan individu lainnya. Individu yang dapat menerapkan empati cenderung lebih memahami sinyal sosial yang mengindikasi kebutuhan serta keinginan individu lainnya. Individu yang menerapkan empati cenderung berusaha memenuhi kebutuhan orang lain. Emosi individu jarang diperlihatkan dalam bentuk kata, kerap kali diekspresikan melalui isyarat lain. Kemampuan untuk membaca isyarat non verbal merupakan kunci untuk dapat mengenali dan berintuisi mengenai perasaan dan emosi orang lain. Isyarat non verbal yang harus dipahami adalah berupa nada suara, gesture, ekspresi wajah dan sejenisnya (Goleman, 1995).

5. Membina hubungan dengan orang lain (handling relationship)

Kemampuan seseorang untuk mengatur diri dalam mengekspresikan perasaan serta emosi merupakan kunci utama untuk dapat membina hubungan dengan orang lain. Tanpa memiliki keterampilan sosial, seseorang akan mengalami kesulitan dalam pergaulan sosial. Keterampilan ini mencakup bagaimana seseorang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok, memimpin kelompok, kemampuan untuk memediasi dan bernegosiasi, kemampuan ber-empati, dan kemampuan untuk mendeteksi perasaan orang lain. Dengan keterampilan ini individu akan tampak charming, berkarisma dan diterima secara sosial (Goleman, 1995).

Tidak jauh berbeda dengan Goleman, McShanc dan Glinow (dalam Wibowo, 2013) menyatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan sekumpulan kemampuan untuk merasakan emosi, mengasimilasi emosi dalam berpikir, memahami dan menghubungkan emosi diri sendiri dan orang lain. Kecerdasan emosi diorganisir dalam empat dimensi yang mencerminkan recognition of emotion dalam diri kita sendiri dan orang lain. Adapun keempat dimensi tersebut meliputi self awareness yang berupa kemampuan

memahami emosi diri kita sendiri, self management yang merupakan kemampuan mengelola emosi kita sendiri, social awareness yang berupa kemampuan merasakan dan memahami emosi orang lain dan relationship management yang merupakan kemampuan mengelola hubungan dengan orang lain sehingga terjalin hubungan interpersonal yang baik.

Robbins (2008) menjelaskan kecerdasan emosional sebagai kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. Orang-orang yang mampu mengenal emosi mereka sendiri dan mampu dengan baik membaca emosi orang lain, dapat bekerja lebih efektif dalam pekerjaan mereka. Dalam penjelasannya, Robbins membagi kecerdasan emosional ke dalam lima dimensi, yang terdiri atas kesadaran diri, manajemen diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial. Berdasarkan paparan diatas, peneliti menggunakan lima dimensi kecerdasan emosional dari Goleman (1995) dalam menyusun skala, karena penjabaran mengenai pengendalian emosi diri sendiri (kemampuan memotivasi diri), pemahaman emosi orang lain dan pengelolaan hubungan interpersonal membuat teori kecerdasan emosional Goleman lebih kompherensif dan lebih sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Skala kecerdasan emosional yang disusun merupakan skala hasil modifikasi dari skala kecerdasan emosional yang dibangun menggunakan lima dimensi dari Goleman oleh Rustika (2014).

3. Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional

Menurut Goleman (2001) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional, yaitu :

a. Pengalaman

Kecerdasan emosional dapat meningkat sepanjang hidup manusia. Sepanjang perjalanan hidup yang normal, kecerdasan emosional cenderung bertambah. Selama

individu terus belajar untuk menangani suasana hati, menangani emosi-emosi yang menyulitkan, maka individu akan semakin cerdas dalam hal emosi dan berhubungan dengan orang lain. Mayer (dalam Goleman, 2001) menyatakan pendapat yang sama bahwa kecerdasan emosional berkembang sejalan dengan usia dan pengalaman dari kanak-kanak hingga dewasa.

b. Usia

Individu yang lebih tua dapat sama baiknya atau lebih baik dibandingkan individu yang lebih muda dalam penguasaan kecakapan emosi baru.

c. Jenis kelamin

Pria dan wanita mempunyai kemampuan yang sama dalam hal meningkatkan kecerdasan emosional. Tetapi, nilai rata-rata wanita seringkali dianggap dapat lebih tinggi dibanding kaum pria dalam beberapa keterampilan emosi.

d. Jabatan

Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin dibutuhkannya keterampilan membina hubungan dengan orang lain. Maka, semakin tinggi jabatan yang ingin diraih, individu dituntut untuk memiliki kecerdasan emosional yang lebih baik lagi.

Berdasarkan atas penjabaran mengenai kecerdasan emosional diatas, dapat dinyatakan bahwa kecerdasan emosional, merujuk pada keterampilan daripada potensi. Dengan demikian, berarti kecerdasan emosional dapat dipelajari atau diajarkan. Maka dari itu, faktor lingkungan lebih berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan emosional seseorang. Seseorang yang memperolah dukungan sosial yang cukup dari orang tua atau lingkungan sekitarnya akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial. Sebaliknya seseorang yang kurang memperoleh dukungan sosial yang cukup dari orang tua maupun lingkungan sekitarnya, cenderung mengalami

kesulitan dalam mengelola emosinya dan akibatnya akan mengalami banyak kesulitan dalam mengembangkan interaksi sosialnya (Hadziq, 2013).

D. Kecerdasan Emosional dan Wanita

Beberapa tinjauan literatur mengenai emosi dan EI (Emotional Intellegence) menjelaskan tentang perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan wanita dalam aspek yang berhubungan dengan dunia emosional. Beberapa penelitian menemukan bahwa wanita cenderung lebih menyadari emosi mereka, menunjukkan empati dan lebih baik dalam hubungan interpersonal dibandingkan dengan pria. Grossman dan Wood (dalam Fernandez, 2012) menyatakan bahwa secara tradisional, dimensi emosional pada manusia cenderung diidentikkan dengan kemampuan yang lebih baik pada wanita. Data ini telah menjadi stereotip yang banyak dipercaya, bahwa jenis kelamin perempuan lebih emosional. Nolen-Hoeksema dan Jackson (dalam Fernandez 2012) turut menjelaskan bahwa pandangan feminis mengenai emosi turut melibatkan faktor biologis serta sosial dalam teori-teorinya. Faktor biologis menjelaskan dengan hasil riset yang menemukan bahwa biokimia wanita lebih siap untuk mengenali emosi diri sendiri dan orang lain. Ide ini didukung oleh Baron-Cohen (dalam Fernandez 2012) dengan adanya temuan otak laki-laki dan wanita yang memiliki struktur yang berbeda. Daerah-daerah tertentu dari otak yang didedikasikan untuk pengolahan emosional, cenderung lebih besar pada otak wanita. Ditemukan proses pengolahan emosi yang berbeda pula antara laki-laki dan wanita. Otak feminin sebagian besar terstruktur untuk merasakan empati, sedangkan otak maskulin didominasi untuk berusaha memahami dan membangun sistem.

Penjelasan aspek sosial menurut Brody dan Hall (dalam Fernandez 2012) menunjukkan bahwa perempuan mendapatkan pendidikan yang bias mengenai emosional.

Perempuan dianggap wajar saat mengekspresikan kesedihan dengan tangis, namun pria diajarkan untuk meminimalkan emosi tertentu yang terkait dengan kesedihan, rasa bersalah, kerentanan dan ketakutan. Goleman (1995) menyatakan bahwa wanita lebih beruntung pada lingkungan sosial yang lebih menekankan kepada emosi daripada pria. Contohnya, orang tua lebih menggunakan kata-kata yang mengandung emosi ketika bercerita tentang anak perempuan mereka daripada anak laki-laki, dan ibu juga lebih banyak memperlihatkan emosi yang bervariasi ketika berinteraksi dengan anak perempuan, sehingga anak perempuan menerima lebih banyak pelatihan pada emosi. Selain itu Candela, Barbera, Ramos, dan Sarrió (dalam Fernandez 2012) mendukung dengan pernyataan bahwa perempuan menghabiskan lebih banyak waktu dalam lingkungan sosial. Keadaan tersebut membuat perempuan atau wanita memiliki kontak dengan dunia emosional secara lebih intens. Para wanita dituntut untuk mempertahankan nada positif emosi mereka demi membangun hubungan sosial yang memuaskan dan mencegah kerusakan hubungan interpersonal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Katyal dan Awasthi (2005) pada remaja di India, ditemukan perbedaan antara nilai kecerdasan emosional rata-rata pada anak laki-laki dan perempuan. Temuan ini menyatakan bahwa perempuan memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi daripada anak laki-laki. Namun, perbedaannya hanya menyentuh 0,10 tingkat.

Penjelasan biologis dan sosial turut didukung oleh berbagai studi empiris mengenai emosi, yang menunjukkan kemampuan emosional yang lebih besar atau lebih baik pada wanita. Maka dapat disimpulkan bahwa wanita memiliki pengetahuan emosional yang lebih luas. Wanita mengekspresikan emosi positif dan negatif secara lebih lancar dan lebih intens, mereka memiliki lebih banyak kompetensi interpersonal, dan mereka cenderung dianggap lebih mahir dalam lingkungan sosial (Fernandez, 2012).

E. Ngerob

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan masyarakat luas, termasuk di Bali. Pelaksanaan suatu pernikahan di Bali, tidak hanya menjadi urusan kedua insan, tetapi melibatkan orang tua masing-masing, keluarga, bahkan masyarakat (Arsana, 1990).

Gunarsa (2012) menyatakan bahwa ikatan pernikahan pada umumnya akan menjadi pondasi bagi keluarga, oleh karena itu ketika sepasang manusia menikah, akan lahir suatu keluarga baru. Keluarga merupakan unit sosial yang penting dalam bangunan masyarakat. Keluarga merupakan warisan umat manusia yang selalu dipertahankan keberadaannya dan tidak lekang oleh perubahan jaman. Berdasarkan segi keberadaan anggota keluarga, keluarga dibedakan menjadi dua kategori, yaitu keluarga inti (nuclear family) dan keluarga batih (extended family). Keluarga inti terdiri atas ayah, ibu dan anak. Keluarga batih adalah keluarga yang di dalamnya menyertakan posisi lain selain ketiga posisi pada keluarga inti.

Berdasarkan penjabaran Lee (dalam Gunarsa, 2012) terdapat tiga bentuk keluarga batih. Bentuk pertama dari keluarga batih yang kerap kali ditemui di masyarakat adalah keluarga bercabang (stem family). Keluarga bercabang terjadi saat seorang anak dan hanya seorang yang sudah menikah masih tinggal dalam rumah orang tuanya. Bentuk kedua adalah keluarga berumpun (lineal family) yang terjadi saat lebih dari satu anak yang sudah menikah tetap tinggal bersama kedua orang tuanya. Selanjutnya, bentuk terakhir dari keluarga batih adalah keluarga beranting (fully extended) yang terjadi apabila dalam suatu keluarga terdapat generasi ketiga (cucu) yang sudah menikah dan tetap tinggal bersama. Adapun keluarga batih dibangun berdasarkan hubungan antar generasi, bukan pasangan. Keluarga batih biasanya terdapat dalam masyarakat yang yang memandang penting hubungan kekerabatan.

Sejalan dengan konsep keluarga batih yang dikemukakan Lee (dalam Gunarsa, 2012), di Bali terdapat konsep yang serupa yakni ngerob. Konsep ngerob ini telah menjadi budaya dalam pernikahan di Bali dan hingga saat ini tetap diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam pernikahan Bali, terdapat suatu budaya yang mengharuskan salah satu keluarga batih junior (keluarga baru yang dibentuk seorang anak) masih tetap tinggal bersama dengan keluarga batih senior (orang tua). Budaya inilah yang disebut dengan ngerob. Bila dijelaskan lebih detail, ngerob didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana salah satu anak laki-laki dari sebuah keluarga harus tetap tinggal di rumah orang tua untuk nanti dapat membantu orang tua mereka kalau sudah tidak berdaya lagi dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orangtuanya dalam adat, yang berarti bahwa seorang laki-laki yang menikah harus mengajak istrinya untuk tinggal di satu rumah dengan orang tuanya (Arsana, 1990).

Konsep keluarga batih dari Lee dan konsep budaya pernikahan ngerob di Bali, sejalan pada penekanan bahwa anak yang telah terikat pernikahan dan membentuk keluarga baru akan tetap tinggal bersama dengan orang tuanya. Bila dilihat lebih dalam, kedua konsep diatas tidak mutlak sama. Pada konsep ngerob di Bali, dijelaskan bahwa anak yang tetap tinggal bersama orang tua setelah terikat pernikahan adalah anak laki-laki, namun pada konsep keluarga batih dari Lee, tidak dijelaskan lebih lanjut apakah anak laki-laki atau perempuan yang tetap tinggal bersama orang tua setelah terikat pernikahan.

Perlu diingat bahwa pada ikatan keluarga besar, setiap orang tua masih merasa mempunyai hak atas anaknya yang telah menikah. Anak yang dianggap sebagai bagian dari dirinya harus mengingat jasa-jasa orang tua dalam membesarkannya sampai berhasil mencapai kedudukan tertentu. Di sisi lain, sang mertua mengharapkan menantunya ingat pula akan jasa-jasa mertuanya. Mertua merasa hak-hak atas anaknya direbut oleh menantunya sehingga sering terjadi perebutan cinta kasih antara mertua dan menantu. Persaingan ini, sewaktu-waktu dapat meruncing, sehingga perlu ditentukan dengan jelas

kedudukan dan tempat masing-masing. Permasalahan dalam keluarga besar ini juga dapat berlarut hingga campur tangan kakek nenek dalam membesarkan cucu. Dalam hal ini harus diusahakan terciptanya keseragaman pendapat antara suami istri terhadap semua anggota keluarga (Gunarsa, 2012).

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa ngerob adalah keadaan saat salah satu anak laki-laki yang telah menikah dari sebuah keluarga harus tetap tinggal di rumah orang tua dan membantu menjalankan kewajiban-kewajiban orang tua dalam adat.

F. Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Penyesuaian Pernikahan

Menikah merupakan salah satu tugas perkembangan fase dewasa awal. Transisi ke dalam kehidupan rumah tangga membawa perubahan besar dalam fungsi seksual, rencana hidup, hak dan tanggung jawab, keterikatan dan loyalitas. Pasangan yang menikah harus meredefinisi koneksi dengan keluarga asal mereka, menyeimbangkan intimasi dengan otonomi dan membangun hubungan seksual yang memuaskan (Papalia, dkk, 2008).

Masa awal pernikahan seringkali tidak sesuai dengan harapan pasangan yang baru menikah, bahkan merupakan masa-masa penyesuaian yang sulit bagi pasangan. Oleh karena itu, penyesuaian di masa ini penting bagi kualitas pernikahan di masa depan. Selama tahun pertama dan kedua pernikahan, pasangan suami istri dituntut untuk melakukan penyesuaian satu sama lain, penyesuaian dengan keluarga dan lingkungan pertemanan. Selama pasangan melakukan penyesuaian, kerap kali timbul ketegangan emosional (Hurlock, 1993).

Dua individu yang berbeda, hidup bersama dalam pernikahan dengan membawa pandangan dan kebiasaan sehari-hari, walaupun didasari dengan saling mengenal sebelumnya, tetapi perbedaan-perbedaan kecil dalam bentuk kebiasaan masing-masing dapat menjadi sumber kekesalan, pertengkaran dan menimbulkan masalah. Apabila segala

macam permasalahan dalam pernikahan dikumpulkan, masalah tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yakni masalah pribadi suami istri yang meliputi masa lampau mereka dan masa depan yang akan dijalani bersama, masalah yang berhubungan dengan keluarga baru dan rencana-rencananya yang akan dibentuk, dan masalah pribadi suami istri yang saling memasuki lingkungan keluarga yang mencakup mertua ipar, kakek, nenek dan yang lainnya (Gunarsa, 2012).

Faktanya di Bali sendiri, terdapat suatu budaya yang mengharuskan salah satu keluarga batih junior (keluarga baru yang dibentuk seorang anak) masih tetap tinggal bersama dengan keluarga batih senior (orang tua). Budaya ini disebut dengan ngerob. Bila dijelaskan lebih detail, ngerob didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana salah satu anak laki-laki dari sebuah keluarga harus tetap tinggal di rumah orang tua untuk nanti dapat membantu orang tua mereka kalau sudah tidak berdaya lagi dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orangtuanya dalam adat, yang berarti bahwa seorang laki-laki yang menikah harus mengajak istrinya untuk tinggal di satu rumah dengan orang tuanya (Arsana, 1990).

Ketika pasangan harus tinggal bersama mertua, tidak hanya terjadi penyesuaian pernikahan yang melibatkan pasangan, namun juga penyesuaian dengan mertua. Proses penyesuaian pernikahan yang juga membutuhkan waktu akan menjadi lebih berat karena keterlibatan mertua (Surya, 2013). Status tinggal dengan mertua membuat mertua terlibat pada rumah tangga menantunya. Kerap kali keterlibatan mertua ini adalah mengenai pengasuhan cucunya. Ketika istri tinggal dengan mertuanya, dan mertua banyak terlibat dalam pengasuhan anak, tugas istri untuk membesarkan anak tidak dapat berjalan dengan maksimal. Secara khusus, penyesuaian selama tinggal dengan mertua memiliki aspek-aspek yang terdiri dari sikap empati dan menghargai mertua, mengatur perasaan terhadap mertua, berkata jujur dan bertanggung jawab (Yuliyana, 2012).

Berdasarkaan penelitian yang dilakukan oleh Astasari (2014) pada Wanita Bali yang menjalani pernikahan ngerob, ditemukan bahwa seiring dengan bertambahnya usia pernikahan, pola penyesuaian pernikahan yang harus dilalui menjadi semakin kompleks. Ditemukan bahwa terjadi kesulitan dalam pengambilan keputusan, saat subjek pada penelitian tersebut harus tinggal dengan mertua. Selain itu, subjek pada penelitian tersebut juga mengalami kesulitan untuk dapat menghabiskan waktu bersama dengan suami. Subjek pada penelitian tersebut, mengaku bahwa ia harus mampu mengendalikan ekspresi emosi, saat harus berhadapan dengan mertua. Pada akhir penelitian, ditemukan bahwa kepuasan pernikahan subjek menurun saat dikaitkan dengan relasi dengan mertua atau keluarga suami. Walgito (dalam Anissa, 2012) menyebutkan bahwa agar penyesuaian dalam kehidupan pernikahan dapat berjalan dengan baik, maka pasangan suami istri harus telah matang secara psikologis. Istri diharapkan memiliki emosi yang stabil, menyadari tanggung jawab, terintegrasi, dan mempunyai tujuan hidup yang jelas.

Emosi yang stabil dapat dikaitkan dengan kecerdasan emosional. Kemampuan seseorang untuk mengatur diri dalam mengekspresikan perasaan serta emosi merupakan kunci utama untuk dapat membina hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional mendorong kemampuan individu dalam memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustrasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasan hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, dan berdoa (Goleman,1995).

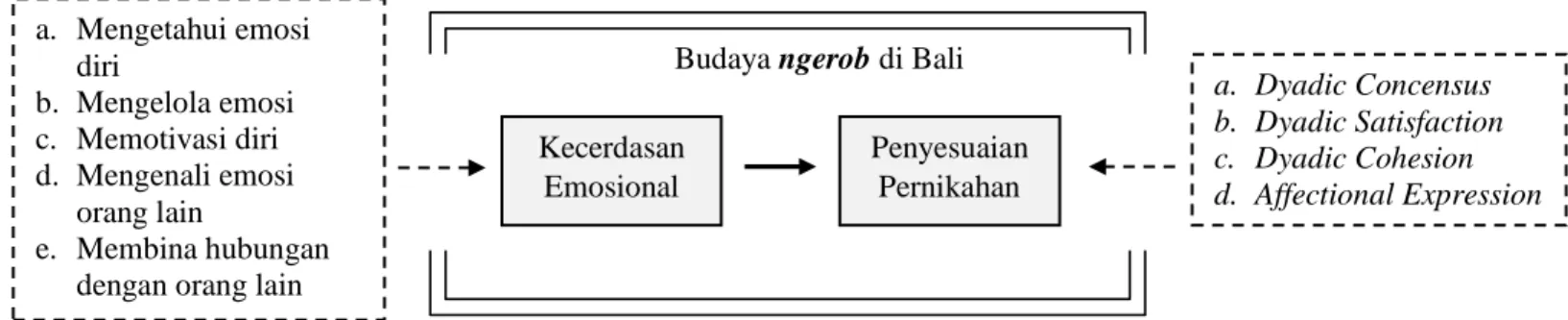

Dinamika hubungan kecerdasan emosional dengan penyesuaian pernikahan dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut ini:

Gambar 1. Diagram Hubungan Kecerdasan Emosional dengan Penyesuaian Pernikahan Keterangan :

: hubungan variabel bebas dengan variabel terikat : variabel yang diteliti

: dimensi variabel

G. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tinjauan pustaka diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha : Ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan penyesuaian pernikahan pada Wanita Bali yang menjalani pernikahan ngerob di Denpasar.

H0 : Tidak ada hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dengan penyesuaian pernikahan pada Wanita Bali yang menjalani pernikahan ngerob di Denpasar.

Kecerdasan Emosional

Penyesuaian Pernikahan Budaya ngerob di Bali a. Mengetahui emosi diri b. Mengelola emosi c. Memotivasi diri d. Mengenali emosi orang lain e. Membina hubungan dengan orang lain

a. Dyadic Concensus b. Dyadic Satisfaction c. Dyadic Cohesion d. Affectional Expression